Essais sur les genres en peinture

NATURE MORTE, PORTRAIT, PAYSAGE

Bart Verschaffel est philosophe, titulaire d’une chaire

de théorie de l’architecture à l’université de Gand

et professeur de sémiotique à l’université d’Anvers.

traduit du néerlandais par Daniel Cunin,

éd. La Lettre Volée, Bruxelles, 2007

LE MOT DE L’ÉDITEUR

Les trois essais qui composent ce volume examinent les genres traditionnels en peinture : la nature morte, le portrait et le paysage. On y verra, en s’appuyant sur des analyses de tableaux, comment la logique qui préside à ces genres conditionne concrètement l’organisation de la peinture : la notion de « vanité » à l’œuvre dans la nature morte du XVIIe siècle qui porte les objets jusqu’aux limites du rien, le regard et la présence du modèle dans le portrait, la compression du monde et du lointain dans le paysage et l’intériorisation du lointain comme sentiment. La portée et la force de ces images individuelles peuvent être le signe de leur aptitude à s’affronter aux possibilités et aux limites d’un genre, et à les mettre en tension. Le livre suggère qu’il est très difficile de sortir des genres traditionnels, et que beaucoup d’images actuelles, implicitement ou de façon affichée, puisent leur signification et leur fonctionnement dans cette logique générique.

INTRODUCTION

La classification et la définition traditionnelles des genres en peinture s’expliquent par toutes sortes de considérations et de critères de nature pragmatique ou idéologique : dignité intrinsèque de l’objet représenté (la peinture d’histoire ou le paysage), degré de difficulté artistique (le portrait psychologique par rapport à la nature morte), virtuosité requise (la peinture de fleurs, de personnages, etc.) ou encore facilité à coller une étiquette (paysage sylvestre ou vue de tel lieu, par exemple). Une caractéristique distinctive ou un critère qui autorise à regrouper des tableaux et à leur attribuer un qualificatif ne saurait toutefois se confondre avec le sujet réel du genre. Au fil de trois essais, j’essaie de déterminer l’enjeu de la nature morte, du portrait et du paysage et de formuler la logique qui préside à la conception de ces peintures. Ces définitions ne sauraient bien entendu valoir pour tous les tableaux rangés historiquement – suivant ces motifs pragmatiques et idéologiques – dans l’un ou l’autre de ces genres. Mais elles permettent d’opérer des distinctions dans ces classifications apparues au fil du temps, d’écarter certaines catégories considérées comme atypiques et de comprendre pourquoi d’autres sous-genres occupent une place centrale en développant des variations virtuoses au sein d’une logique générique. Elles nous autorisent par ailleurs à évaluer la part qui revient à certaines peintures dans cette exploration d’un genre. C’est que la portée et la qualité d’une œuvre sont liées à la manière dont l’artiste aborde et explore les possibilités et les limites d’un genre particulier, et de la tradition qu’il suppose.

Comprendre et juger une œuvre réclame qu’on la rapporte à cette logique. Et il s’avère bien souvent que l’artiste et l’œuvre que l’on considère généralement comme majeurs sont aussi ceux qui témoignent d’une grande compréhension de la logique d’un genre, non sans la remettre en question.

Le matériau est historique, l’approche ne l’est pas. Pourtant, je suis convaincu qu’il est possible d’écrire l’histoire d’un genre sur la base de ces idées. Les historiens de l’art s’en tiennent bien souvent aux sous-genres connus (peinture de fleurs, de cuisines, de vanités ; paysage de montagne, de forêt, de ruine, etc.) en les classant chronologiquement par écoles nationales. La plupart des publications et des expositions consacrées à la nature morte renvoient, jusque dans leur intitulé, à un simple découpage en sous-genre, école et période. Il est pourtant très frappant de constater qu’au début du XVIIe siècle, durant une vingtaine d’années à peine, en Italie comme en Espagne ou en Hollande, à Paris et à Anvers, des peintres vont travailler à partir d’un même espace pictural – qu’ils peignent des fleurs, des poissons ou des livres. On pourrait écrire une histoire de la nature morte sur base de cet espace pictural, qui sera porté une dernière fois à son paroxysme au début du XVIIIe siècle dans un coin perdu de la Hollande par Adriaen Coorte avant d’être soumis à des variations virtuoses par des artistes tels que Desportes et Chardin, et de se figer en une simple forme traditionnelle dépouillée de ses significations initiales. Goya, par exemple, ne peint plus ses natures mortes dans cet espace pictural traditionnel, ses images ne sont plus théâtrales ; il flanque ses « objets-acteurs » par terre, ses représentations sont cinétiques et monumentales. Estimer que peindre une nature morte revient tout simplement à peindre des choses d’après nature, et voir sur cette base une continuité de Pieter Aertsen jusqu’à l’art objectal ou jusqu’aux boîtes Brillo de Warhol, c’est donc occulter des différences essentielles et négliger la logique qui a été à l’œuvre dans l’histoire : l’espace pictural de la nature morte naît à vrai dire au début du XVIIe siècle pour se prolonger jusqu’aux images théâtrales de De Chirico et de Magritte.

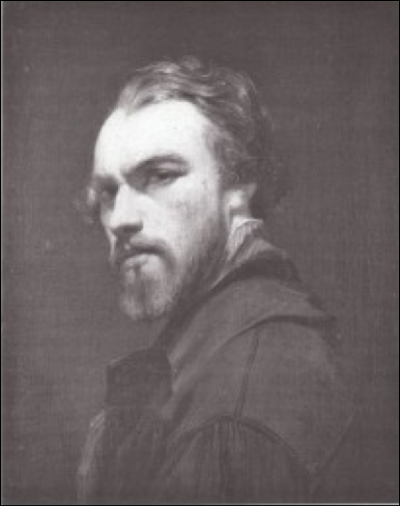

T.J. Canneel, Autoportrait, 1844,

Musée des Beaux-Arts de Gand, p. 68

Le portrait et le paysage sont des genres qui connaissent une postérité proprement artistique mais qui prospèrent également dans la culture visuelle de masse. Il est surprenant de constater combien le passage d’un médium à un autre – de la peinture et du dessin à la photographie – a eu aussi longtemps si peu d’incidence sur la composition : les portraits et paysages photographiques ne transgressent guère les codes qui ont pu être développés par ces genres en peinture. À tel point qu’on peut se demander s’il est possible d’échapper aux genres, et si oui, comment. L’enjeu du portrait comme genre engage la façon d’attribuer une vérité à un visage humain : aujourd’hui encore, il est difficile de photographier un visage sans en faire un portrait. Quant à l’histoire du paysage, elle ne porte pas seulement sur la manière de développer les possibilités du genre dans un contexte ou une tradition donnés, elle touche surtout à la façon dont une variante – le « paysage romantique » – s’est approprié le genre jusqu’à lui conférer des modèles précis. Là encore, il s’avère difficile de photographier le monde sans montrer tout de suite des paysages. Si l’on admet, avec Adorno, que le contenu de l’histoire sombre dans les grands fonds du temps pour subsister en tant que forme, et qu’il est possible de comprendre un genre comme une empreinte ou une forme produite par un emploi séculaire dans la matière brute de l’existence – comme les lieux communs et le kitsch, l’aversion et l’ennui ou le goût –, alors interpréter cette forme reviendrait à préciser l’enjeu d’un genre pictural et, par là même, greffer celui-ci, comme histoire, sur le présent et sur notre manière de regarder la peinture.

Le thème de ce livre a fait l’objet de trois séries de cours à l’université d’Anvers-UIA, entre 1996 et 2001, qui ont à leur tour donné lieu à trois essais publiés dans la revue d’art de langue néerlandaise De Witte Raaf. […] Les essais sur la nature morte et le portrait ne diffèrent qu’en de rares points des versions publiées dans De Witte Raaf. Celui sur le paysage a été en grande partie revu et augmenté.

Du même auteur en français

à propos de Balthus. Le Roi des chats. Le regard sondeur, Gand, A&S/books, 2004.

Pygmalion ou rien. Œuvres photographiques de Jan Vercruysse, Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 1998.

Une conférence en anglais

Il y a quelques années, le hasard me conduisit, par un beau jour de juin tout bruissant de blonde lumière, jusqu’à ces étages élevés où, sauf le meunier parfois pour certaines manœuvres, personne ne va. Le soleil dorait les interminables prairies où l’herbe haute, drue, diaprée, rougie par les fleurs d’oseille sauvage, attendait les coups de faux de la fenaison.

Il y a quelques années, le hasard me conduisit, par un beau jour de juin tout bruissant de blonde lumière, jusqu’à ces étages élevés où, sauf le meunier parfois pour certaines manœuvres, personne ne va. Le soleil dorait les interminables prairies où l’herbe haute, drue, diaprée, rougie par les fleurs d’oseille sauvage, attendait les coups de faux de la fenaison.

Tout ceci pour détruire cette légende de lumière fantastique, irréelle et spectrale, conçue par son cerveau seul, tandis qu’en vérité cette lumière n’est que celle, toute naturelle, du milieu où il vécut ses premières années, – lumière et couleur dont alors, inconsciemment, il s’imprégna et dont il subit l’influence durant toute sa vie.

Tout ceci pour détruire cette légende de lumière fantastique, irréelle et spectrale, conçue par son cerveau seul, tandis qu’en vérité cette lumière n’est que celle, toute naturelle, du milieu où il vécut ses premières années, – lumière et couleur dont alors, inconsciemment, il s’imprégna et dont il subit l’influence durant toute sa vie.