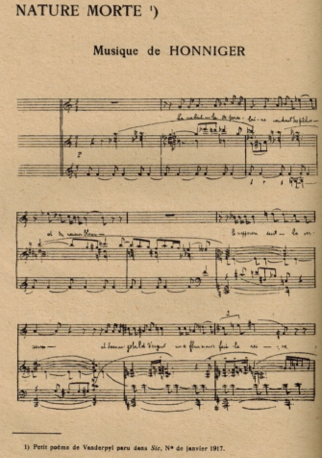

NATURE MORTE

Une composition d’Arthur Honegger

sur un poème de Fritz Vanderpyl

Le 8 août 1919, on pouvait lire ces lignes dans la gazette belge Pourquoi pas ? (p. 557) : « L’Arbitraire. C’est le titre d’une nouvelle revue littéraire qui vient de paraître à Paris. Elle a pour fondateur, directeur, rédacteur en chef et principal collaborateur Fritz Vanderpyl, auteur d’un joli roman sur le monde des ateliers qui parut pendant la guerre : Marsten Stanton à Paris. Soldat français que, durant ces dernières années, on vit promener héroïquement les godasses réglementaires, le képi pisseux et la mauvaise humeur pittoresque de l’auxiliaire, Vanderpyl est d’origine hollandaise, et il apporte dans la vie et la littérature de Paris toute la savoureuse fantaisie d’un de ces Hollandais qui semblent avoir à cœur de racheter définitivement toute la sagesse bourgeoise de leur bourgeoise patrie. »

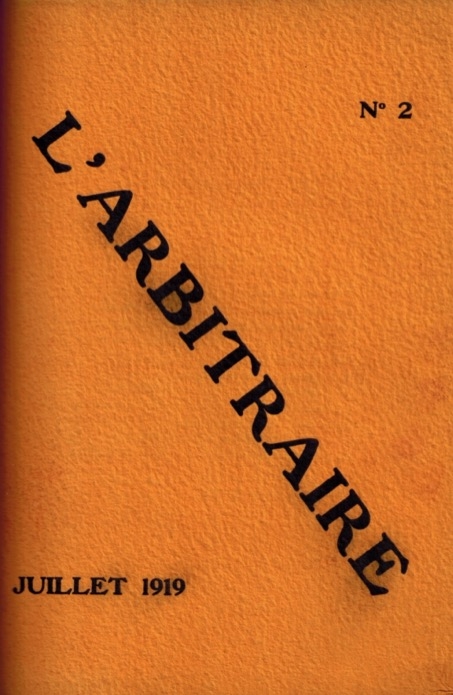

Au sortir de la Grande Guerre, le Haguenois Fritz-René Vanderpyl (1876-1965), qui venait d’obtenir la nationalité française pour avoir revêtu l’uniforme de la Légion étrangère au début des hostilités, crée effectivement une revue, aux éditions Marguy (11, rue de Maubeuge, Paris IXe), qu’il intitule L’Arbitraire*. Dans ce mensuel à la couverture jaune et au titre noir en diagonale, il aspire à marier deux de ses grandes passions : la littérature et l’art pictural – Marguy est d’ailleurs une galerie qui promeut les jeunes artistes tout en se lançant alors dans l’édition. Malheureusement, à la date où le chroniqueur cité plus haut évoque cette publication, elle a déjà cessé d’exister. Seuls deux numéros ont vu le jour : un en juin, un second en juillet 1919 (36 pages chacun). Outre Vanderpyl lui-même, les collaborateurs de cette très éphémère revue ont pour nom :

Au sortir de la Grande Guerre, le Haguenois Fritz-René Vanderpyl (1876-1965), qui venait d’obtenir la nationalité française pour avoir revêtu l’uniforme de la Légion étrangère au début des hostilités, crée effectivement une revue, aux éditions Marguy (11, rue de Maubeuge, Paris IXe), qu’il intitule L’Arbitraire*. Dans ce mensuel à la couverture jaune et au titre noir en diagonale, il aspire à marier deux de ses grandes passions : la littérature et l’art pictural – Marguy est d’ailleurs une galerie qui promeut les jeunes artistes tout en se lançant alors dans l’édition. Malheureusement, à la date où le chroniqueur cité plus haut évoque cette publication, elle a déjà cessé d’exister. Seuls deux numéros ont vu le jour : un en juin, un second en juillet 1919 (36 pages chacun). Outre Vanderpyl lui-même, les collaborateurs de cette très éphémère revue ont pour nom :

- feu Guillaume Apollinaire que Vanderpyl côtoyait régulièrement, ainsi qu’en témoignent les rares pages non inédites de son Journal. Vanderpyl publie de lui des vers reçus en réponse à une lettre-poème : « Curiosités » (n° 1, p. 18-19).

- Guy-Charles Cros (1879-1956), grand ami de Vanderpyl, poète et traducteur, fils du célèbre inventeur et auteur Charles Cros (qui ne connaît pas « Le hareng saur » ?). De Guy-Charles figurent dans L'Arbitraire les poèmes « Chambre au crépuscule », « Le matin vert », écrits en captivité (n° 1, p. 3-4), et « Exposition Picasso » (n° 2, p. 57).

- René Devinck : en 1911, il est l’un des secrétaires de la Société Victor Hugo à laquelle il appartient depuis 1909. Il s’affirmera comme essayiste, orateur et juriste, expert auprès des tribunaux, spécialisé dans le domaine des mutuelles et des assurances. À l’époque du lancement de L’Arbitraire, il publie dans l’hebdomadaire L’Europe nouvelle sur des sujets de politique, de fiscalité et de société aussi bien français qu’internationaux. Au début des années vingt, il collabore au Parthénon. Organe d’Action Féministe en défendant « Les droits politiques de la femme », des thèses aux antipodes de celles avancées dans le petit éditorial du n° 2 de L’Arbitraire ! Peut-être est-ce la raison pour laquelle on ne trouve de lui qu’une contribution dans le premier (p. 13-17) : « Si la Guerre avait duré / Les heures critiques » (le titre dans le sommaire est différent de celui qui précède le texte même ; les numéros ont dû être bouclés à la hâte car le sommaire ne correspond pas exactement à leur contenu).

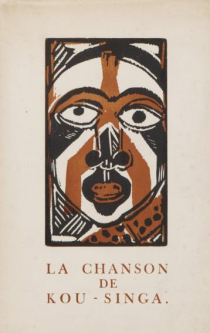

- Julien Maigret, dit Jean Marville (1879-1956), journaliste, homme de radio et africaniste. « Il arrive en Oubangui, à l’âge de 25 ans, en 1904, pour y acheter caoutchouc et ivoire et chasser l’éléphant dans le nord-ouest de l’actuelle République centrafricaine. Il deviendra allemand à Mbaiki pendant la première guerre mondiale puis participera à la campagne de reconquête du Cameroun. On le retrouve après la guerre directeur de société à Brazzaville. » Il a été directeur de la Compagnie Forestière Sangha-Oubangui en 1920, directeur de la station Paris Mondial et du Poste Colonial, station de radiodiffusion ondes courtes destinée à l’Empire français créé lors de l'Exposition coloniale internationale de 1931. Marville a participé à la Croisière noire (1924-1925) et a collaboré au Monde colonial illustré. Il est l’auteur d’un roman africain remarqué, Tam-Tam (1927) et d’une biographie sur Marchand l’Africain. Le patronyme Maigret figure comme directeur gérant de L’Arbitraire. En cette même année 1919, il publie La Chanson de Kou-Singa, chants d’Oubangui mis en vers, plaquette dont la couverture est illustrée d’un bois original en deux couleurs de Maurice de Vlaminck. La revue Action d’avril 1920 offre à lire l’une de ses nouvelles : « Les hommes de la mort. Nouvelle africaine », illustrée elle aussi par un bois de Vlaminck. Peu avant sa mort, le vieux colonial a donné une interview à la radio française, rediffusée en 2012 sur France culture. L’Arbitraire donne de lui : « Chanson africaines : Le chant du cavalier et La chanson du chef » (n° 1, p. 8-12) et « Notes de Voyage (I, II) », la première portant sur l’île Principe (n° 2, p. 51-54).

- Julien Maigret, dit Jean Marville (1879-1956), journaliste, homme de radio et africaniste. « Il arrive en Oubangui, à l’âge de 25 ans, en 1904, pour y acheter caoutchouc et ivoire et chasser l’éléphant dans le nord-ouest de l’actuelle République centrafricaine. Il deviendra allemand à Mbaiki pendant la première guerre mondiale puis participera à la campagne de reconquête du Cameroun. On le retrouve après la guerre directeur de société à Brazzaville. » Il a été directeur de la Compagnie Forestière Sangha-Oubangui en 1920, directeur de la station Paris Mondial et du Poste Colonial, station de radiodiffusion ondes courtes destinée à l’Empire français créé lors de l'Exposition coloniale internationale de 1931. Marville a participé à la Croisière noire (1924-1925) et a collaboré au Monde colonial illustré. Il est l’auteur d’un roman africain remarqué, Tam-Tam (1927) et d’une biographie sur Marchand l’Africain. Le patronyme Maigret figure comme directeur gérant de L’Arbitraire. En cette même année 1919, il publie La Chanson de Kou-Singa, chants d’Oubangui mis en vers, plaquette dont la couverture est illustrée d’un bois original en deux couleurs de Maurice de Vlaminck. La revue Action d’avril 1920 offre à lire l’une de ses nouvelles : « Les hommes de la mort. Nouvelle africaine », illustrée elle aussi par un bois de Vlaminck. Peu avant sa mort, le vieux colonial a donné une interview à la radio française, rediffusée en 2012 sur France culture. L’Arbitraire donne de lui : « Chanson africaines : Le chant du cavalier et La chanson du chef » (n° 1, p. 8-12) et « Notes de Voyage (I, II) », la première portant sur l’île Principe (n° 2, p. 51-54).

- Louis Piéchaud (1888-1965), écrivain issu de la bourgeoisie bordelaise. Membre de la « Génération perdue », il collabore à de nombreux journaux et se manifeste bientôt dans la critique littéraire sous le pseudonyme de Norpois, assurant la rubrique « Questions de langage » au Figaro. De cet auteur, on peut lire la nouvelle « Le sourd ou la cave pleine » (n° 2, p. 41-44).

- Jean Robaglia, journaliste, avocat et député de Paris. Il meurt au début de 1928 à l’âge de 38 ans. Au printemps 1922, il a épousé Suzanne Bagès (1894-1968) qui se fera connaître comme romancière. Robaglia a publié les œuvres complète de son oncle, le dramaturge Henry Becque, dont il était l’héritier avec son frère. Le n° 2 de L’Arbitraire s’ouvre par son poème « Ma maison paternelle » (p. 40).

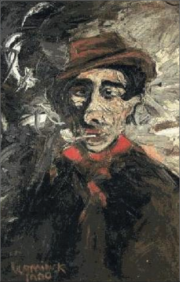

- Maurice de Vlaminck (1876-1958) : auteur de nombreux ouvrages (romans, écrits autobiographiques...), le peintre a été lié d’amitié avec Vanderpyl pendant un demi-siècle. Dans sa revue, le second publie du premier huit « Poèmes de peintre » (n° 2, p. 45-50).

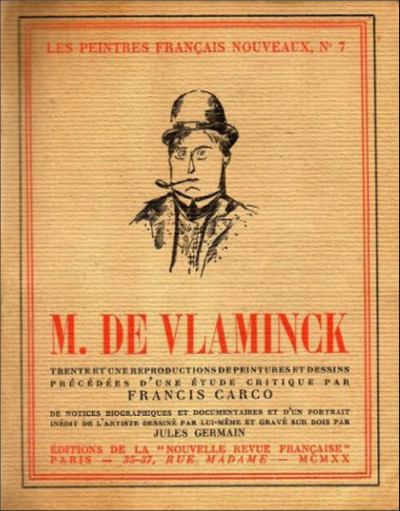

- Un certain Wynandus, nom sous lequel on devine Vanderpyl, les pages en question traitant de quelques-uns de ses thèmes de prédilection : « Vlaminck, peintre / Le peintre Vlaminck » (n° 1, p. 20-26, avec deux toiles reproduites) et le début d’une étude intitulée « Le problème financier et administratif de nos musée nationaux » (n° 2, p. 55-56). Cette attribution est certaine. En effet, avant de quitter les Pays-Bas en 1899 (il est arrivé à Paris le 20 septembre de cette année-là, écrit-il un jour à Apollinaire), Frits van der Pijl (ainsi qu’il écrivait encore son nom à l’époque) a publié dans la presse hollandaise sous le pseudonyme Wijnandus.

- Sonia Lewitzka (1874-1937), peintre et illustratrice russe, épouse du cubiste Jean Marchand qui sera lui aussi un proche de Vanderpyl, lequel lui consacra plusieurs contributions. Lewitzka a donné un cul de lampe à L’Arbitraire (n° 2, p. 59) pour rehausser la partition de « Nature morte » (ci-contre).

- Sonia Lewitzka (1874-1937), peintre et illustratrice russe, épouse du cubiste Jean Marchand qui sera lui aussi un proche de Vanderpyl, lequel lui consacra plusieurs contributions. Lewitzka a donné un cul de lampe à L’Arbitraire (n° 2, p. 59) pour rehausser la partition de « Nature morte » (ci-contre).

- Samuel Sauser : un texte philosophico-politique intitulé « Où nous allons...» (traduit d’après l’anglais par J. D.), n° 1, p. 5-7. Qui est cet auteur qui porte le même patronyme que Blaise Cendras ? S’agit-il là d’une orthographe fautive comme dans le cas d’Honegger ?

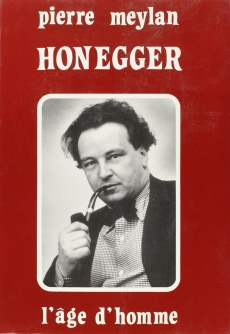

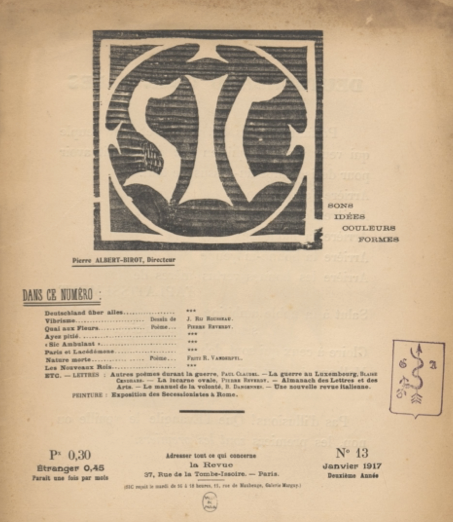

- Enfin, Arthur Honegger (1892-1955). L’Arbitraire reproduit l’une de ses partitions (n° 2, p. 58-59), écrite sur un poème de Fritz Vanderpyl : « Nature morte », initialement paru dans la revue de Pierre Albert-Birot, SIC (Sons, Idées, Couleurs, Formes, n° 13, janvier 1917), et dédié à Édouard Renoir (sans doute un frère cadet du célèbre peintre). La version des deux strophes reproduite ci-dessous est la dernière donnée par l’auteur (Poèmes. 1899-1950, Nantes, Le Cheval d’Écume). Dans L’Arbitraire, deux coquilles déparent le nom du compositeur suisse, orthographié Honniger, tant dans le sommaire qu’à la page 58 du numéro de juillet :

Le poème « Nature morte », chanté par Brigitte Balleys

Nature morte

La corbeille de porcelaine

contient des pêches et du raisin blanc.

Le napperon sent la verveine

et, dans un gobelet d’argent,

une fleur mauve fait la reine.

Sur une assiette octogonale

sont tombés trois de ses pétales

comme des papillons mourants…

En avril 1917, Honegger, qui était déjà lié à Blaise Cendras – il composera en 1920 les Trois fragments extraits de « Les Pâques à New York » –, écrit à ses parents : « Je travaille aussi à un poème d’H. Charasson, qui m’a fait faire la connaissance d’Apollinaire et d’un littérateur hollandais, Vanderpyl, dont j’avais mis un poème en musique. Apollinaire doit venir un de ces soirs à la maison pour entendre ses vers mis en musique. » (1)

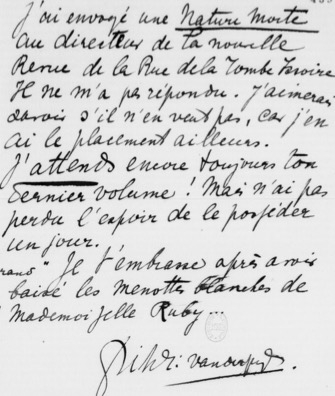

À Apollinaire, le 5 janvier 1917, Vanderpyl écrit qu’il a envoyé son poème au directeur de la nouvelle revue de la rue de la Tombe-Issoire : « Il ne m’a pas répondu. J’aimerais savoir s’il n’en veut pas, car j’en ai le placement ailleurs. » (2) Il n’eut pas à chercher ailleurs puisque Pierre Albert-Birot fit paraître ses vers dans Sic.

Dans L’Arbitraire, Fritz a publié sous son nom les premiers chapitres d’une œuvre restée semble-t-il inachevée : Le Roman d’un épicurien (n° 1, p. 27-36 et n° 2, p. 60-72). Ces pages ne sont pas sans présenter des similitudes avec Le Guide égaré, paru en 1939 au Mercure de France, mais qui était prêt bien des années plus tôt, ainsi que nous le révèle Paul Léautaud dans le tome IV de son Journal Littéraire à la date du 27 novembre 1924 (p. 397). Ce jeudi-là, il reçoit la visite de Vanderpyl dans les bureaux du Mercure de France. Fritz a un roman en réserve, mais ne trouve pas d’éditeur. Pour le premier paru dans le Mercure pendant la guerre non plus, malgré un contrat signé avec Grasset. Léautaud lui conseille d’aller voir Colette qui réclame des livres à certains auteurs. Lui qui préfère nourrir ses animaux que se remplir l'estomac, qui ne sait pas cuisiner et qui n’est en rien un gastronome ne manque pas de plaisanter le gourmet : « Vanderpyl, qui est fort porté sur la table, il rédige même des articles de gastronomie au Petit Parisien, est de plus en plus énorme. Je lui ai dit ce soir : ‘‘Méfiez-vous. Vous tournez à la barrique. C’est très mauvais pour la santé.’’ Il m’a répondu : ‘‘Mais non. Vous exagérez. C’est mon pardessus d’hiver qui fait cet effet.’’ Il l’a alors enlevé. Il n’était guère moins gros. Je lui ai dit : ‘‘Vous voyez bien. Ce n’est pas du tout votre pardessus. Vous êtes énorme, c’est bien ce que je dis. – Mais vous autres, ici, il me semble… – Ici, mon cher, lui ai-je répliqué d’un bond, nous sommes tous maigres !’’ Nous étions à l’entrée de la librairie. Tout le personnel a éclaté de rire. Vanderpyl a ajouté : ‘‘En tout cas, pour le patron, il me semble qu’il n’est pas maigre. – Dame ! mon cher, ai-je répondu, quand on tient la queue de la poêle, on se soigne. »

Daniel Cunin

passage de la lettre de F. Vanderpyl à G. Apollinaire

* Relevons que, dès 1904, Vanderpyl avait été mêlé à la création d’une autre revue : La Vie, animée par Jean Valmy-Baysse, Alexandre Mercereau, Charles Vildrac, René Arcos, Henri Allorge, L. Mandin, Ed. Gazanion... Dans le premier numéro (décembre 1904), il publie « Notes internationales », texte portant une citation de Multatuli en épigraphe. Mais rien dans le deuxième (et dernier semble-t-il). Le 22 avril 1914, Comœdia annonce que Fritz lance le premier numéro de La Revue des Salons. La guerre a sans doute mis fin à cette aventure.

(1) Cité par Catherine Miller, Jean Cocteau, Guillaume Apollinaire, Paul Claudel et le groupe des Six. Rencontres poético-musicales autour des Mélodies et Chanson, Auderghem, Pierre Mardaga, 2003, p. 67. A. Honegger évoque la femme de lettres Henriette Charasson (1884-1972). Il la connaissait depuis l’enfance.

(2) Guillaume Apollinaire, Correspondance. Lettres reçues, XVIII, lettre 439.

« C'est en donnant des leçons de violon, en jouant dans des orchestres tziganes et en gagnant des courses de bicyclette qu’il fait vivre sa famille. Car il se marie et il a rapidement deux filles : ‘‘À Nous quatre, disait-il, nous n’avions pas quarante ans.’’

« C'est en donnant des leçons de violon, en jouant dans des orchestres tziganes et en gagnant des courses de bicyclette qu’il fait vivre sa famille. Car il se marie et il a rapidement deux filles : ‘‘À Nous quatre, disait-il, nous n’avions pas quarante ans.’’ « […] Cette maîtrise qui se reconnaît dans ses œuvres les plus abouties, il l’atteint pendant cette guerre de 1914 qui a été, pour lui aussi et bien qu’il n’ait pas quitté Paris, l’événement marquant de sa vie. Elle l’a conduit à s’éloigner de la capitale, à rompre avec Derain, à adopter une vision réso- lument pessimiste du monde et de la vie. Il abandonne son atelier de Montparnasse et va s’installer à Valmondois, le pays de Corot, de Daumier, non loin de cet Auvers où Van Gogh s’est suicidé.

« […] Cette maîtrise qui se reconnaît dans ses œuvres les plus abouties, il l’atteint pendant cette guerre de 1914 qui a été, pour lui aussi et bien qu’il n’ait pas quitté Paris, l’événement marquant de sa vie. Elle l’a conduit à s’éloigner de la capitale, à rompre avec Derain, à adopter une vision réso- lument pessimiste du monde et de la vie. Il abandonne son atelier de Montparnasse et va s’installer à Valmondois, le pays de Corot, de Daumier, non loin de cet Auvers où Van Gogh s’est suicidé. La roue finit par tourner et Vollard s’éprend du talent de l’artiste. Il lui achète tous ses tableaux. La guerre éclate, de Vlaminck est mobilisé et, contraint et forcé, abandonne momentanément ses pinceaux. Dès 1919, le succès est au rendez-vous. Il expose chez Druet. Ses toiles s’arrachent, ce qui permet au peintre parisien de s’acheter une maison à la campagne, fuyant – ravi – la capitale française dont il a toujours eu du mal à supporter le rythme trépidant et les mondanités. D’ailleurs, Maurice de Vlaminck aime (violemment – curieux paradoxe !) la nature. On retrouve cette force démoniaque dans sa toile Sur le zinc, expressionnisme affiché aussi dans sa représentation du Père Bouju (1900). Il est certain que Van Gogh l’influence (Moissons sous l’orage, 1906). Affichant son parcours autodidacte, cette liberté assumée explose de toutes parts, tant au niveau du trait spontané, quasi pulsionnel, que de la couleur pure. De Vlaminck reconnaît les grandes pointures de la peinture du début du XXe siècle et ne se prive pas de coucher aussi au bout du pinceau une gestuelle à la Cézanne (Chatou, 1907). Les années passent et, malgré un bref détour par le cubisme lié en partie à sa vénération pour Cézanne, les tons s’assombrissent progressivement mais les contrastes trouent quasiment le support de façon complexe, inattendue et légitime : ainsi le vermillon peut-il faire son apparition à la manière de l’écriture de Stendhal. D’ailleurs, de Vlaminck surprend sempiternellement, utilisant avec un excès délibéré la fibre psychodramatique. Son œuvre est sublime. Notons aussi que ce prestigieux artiste a su mettre sur le papier ses affects et autres fantasmes, se livrant en parallèle aux romans et poèmes : D’un lit dans l’autre, 1902 – Tout pour ça, 1903 – Le ventre ouvert, 1937… »

La roue finit par tourner et Vollard s’éprend du talent de l’artiste. Il lui achète tous ses tableaux. La guerre éclate, de Vlaminck est mobilisé et, contraint et forcé, abandonne momentanément ses pinceaux. Dès 1919, le succès est au rendez-vous. Il expose chez Druet. Ses toiles s’arrachent, ce qui permet au peintre parisien de s’acheter une maison à la campagne, fuyant – ravi – la capitale française dont il a toujours eu du mal à supporter le rythme trépidant et les mondanités. D’ailleurs, Maurice de Vlaminck aime (violemment – curieux paradoxe !) la nature. On retrouve cette force démoniaque dans sa toile Sur le zinc, expressionnisme affiché aussi dans sa représentation du Père Bouju (1900). Il est certain que Van Gogh l’influence (Moissons sous l’orage, 1906). Affichant son parcours autodidacte, cette liberté assumée explose de toutes parts, tant au niveau du trait spontané, quasi pulsionnel, que de la couleur pure. De Vlaminck reconnaît les grandes pointures de la peinture du début du XXe siècle et ne se prive pas de coucher aussi au bout du pinceau une gestuelle à la Cézanne (Chatou, 1907). Les années passent et, malgré un bref détour par le cubisme lié en partie à sa vénération pour Cézanne, les tons s’assombrissent progressivement mais les contrastes trouent quasiment le support de façon complexe, inattendue et légitime : ainsi le vermillon peut-il faire son apparition à la manière de l’écriture de Stendhal. D’ailleurs, de Vlaminck surprend sempiternellement, utilisant avec un excès délibéré la fibre psychodramatique. Son œuvre est sublime. Notons aussi que ce prestigieux artiste a su mettre sur le papier ses affects et autres fantasmes, se livrant en parallèle aux romans et poèmes : D’un lit dans l’autre, 1902 – Tout pour ça, 1903 – Le ventre ouvert, 1937… »

Le père de sa grand-mère, de Skepere, était capitaine au long cours. Lorsqu’on remonte au-delà de ce capitaine, dans l’entrelacs des arbres généalogiques, les ancêtres de la famille paraissent avoir été, pour la plupart, des fermiers flamands et des marins hollandais.

Le père de sa grand-mère, de Skepere, était capitaine au long cours. Lorsqu’on remonte au-delà de ce capitaine, dans l’entrelacs des arbres généalogiques, les ancêtres de la famille paraissent avoir été, pour la plupart, des fermiers flamands et des marins hollandais.

« Ayant vu le jour, dans le quartier des Halles, en face du Square des Innocents, Vlaminck fut élevé dans la banlieue de Paris. ‘‘Ma jeunesse s’est passée sur l’eau et les berges de la Seine parmi les débardeurs, les mariniers, m’écrivit-il à l’occasion d’une petite étude que je lui consacrai. Mon père, musicien était né en Flandre mais de souche hollandaise.

« Ayant vu le jour, dans le quartier des Halles, en face du Square des Innocents, Vlaminck fut élevé dans la banlieue de Paris. ‘‘Ma jeunesse s’est passée sur l’eau et les berges de la Seine parmi les débardeurs, les mariniers, m’écrivit-il à l’occasion d’une petite étude que je lui consacrai. Mon père, musicien était né en Flandre mais de souche hollandaise.

« Vlaminck qui signa d’abord Maurice Wlaminck, Maurice le Flamand. Une riche nature de brute émotive que la vanité empêcha d’être tendre. Une vanité singu- lière, une sorte de déviation en spirale d’une obsession de la modestie, de l’humilité. […] Vlaminck n’a jamais manqué de verve, sauf quand il prenait la plume pour éreinter ses anciens camarades. […] Il doit tout à ses œuvres, étant, comme dit l’autre, parti de rien. Lâchant le chevalet pour l’écritoire, il ajoute une page ou deux à ses recueils de malédictions. Il reprend son thème favori : l’opposition du plein chêne au bois d’ébène. C’est pour lui le plein chêne ; les autres peintres, c’est dans ébénistes, sauf Modigliani, Dieu sait pourquoi. […] Adversaire de la plupart, Vlaminck n’a pas eu d’ennemis. On ne demandait qu’à donner bien de l’amitié à cet artiste souvent admirable. Je pense qu’il paya très cher le plus vaste de ses domaines : la solitude. »

« Vlaminck qui signa d’abord Maurice Wlaminck, Maurice le Flamand. Une riche nature de brute émotive que la vanité empêcha d’être tendre. Une vanité singu- lière, une sorte de déviation en spirale d’une obsession de la modestie, de l’humilité. […] Vlaminck n’a jamais manqué de verve, sauf quand il prenait la plume pour éreinter ses anciens camarades. […] Il doit tout à ses œuvres, étant, comme dit l’autre, parti de rien. Lâchant le chevalet pour l’écritoire, il ajoute une page ou deux à ses recueils de malédictions. Il reprend son thème favori : l’opposition du plein chêne au bois d’ébène. C’est pour lui le plein chêne ; les autres peintres, c’est dans ébénistes, sauf Modigliani, Dieu sait pourquoi. […] Adversaire de la plupart, Vlaminck n’a pas eu d’ennemis. On ne demandait qu’à donner bien de l’amitié à cet artiste souvent admirable. Je pense qu’il paya très cher le plus vaste de ses domaines : la solitude. »

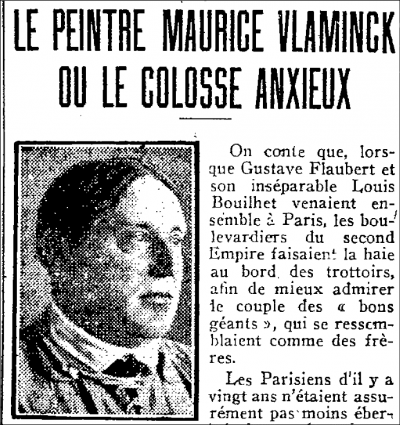

« Ainsi, Maurice Vlaminck n'est pas un génie souffreteux. Ce grand gaillard est un grand peintre. Il porte un des plus beaux noms de la peinture française d’aujourd’hui […] Maurice Vlaminck excelle à discerner la beauté la plus rare dans l’aspect le plus quotidien des choses. Il est le peintre des banlieues, où, sous la clarté pesante et mélancolique des ciels suburbains, les maisons chancellent comme des malades ; il aime les paysages d’eau triste et des jours inquiets. Mais il est, par cela même, le peintre de drames puissants ; il n’en est point qui se tiennent plus ‘‘près de la vie’’. Il a peint autour de Paris, à Lajonchère, à Garches, à Bougival, des paysages qui pourraient servir de décors aux drames des cycles nordiques. Tout cela est brossé d'une main forte, d'une poigne qui domine chez le peintre l’angoisse du poète. Cette contradiction, qui souvent étonna les critiques, traduit parfaitement la nature de Maurice Vlaminck. Il est, en effet, célèbre par son entrain, ses boutades et les mystifications de sa jeunesse. […] Sa conversation a quelque chose d’énorme et de joyeux comme si dans sa voix de cyclope roulaient tous les tambours de la gaité. Chacun dit ‘‘qu’il est jovial’’. Et tous se trompent. Vlaminck, avec son rire d’ogre et ses yeux bleus de gosse flamand, est un artiste anxieux, un rêveur craintif que dévore sans relâche la fièvre du doute. […] Il disait, un jour : ‘‘La vie d’un peintre, c'est la course Paris-Bordeaux. Quand vous arrivez à Tours, il faut qu’il vous reste du souffle pour aller à Poitiers. Là, il faut en trouver pour atteindre Angoulême, et, si vous claquez à Angoulême, c’est comme si vous n’aviez rien fait. Le tout est de bien régler le jeu de ses poumons.’’ »

« Ainsi, Maurice Vlaminck n'est pas un génie souffreteux. Ce grand gaillard est un grand peintre. Il porte un des plus beaux noms de la peinture française d’aujourd’hui […] Maurice Vlaminck excelle à discerner la beauté la plus rare dans l’aspect le plus quotidien des choses. Il est le peintre des banlieues, où, sous la clarté pesante et mélancolique des ciels suburbains, les maisons chancellent comme des malades ; il aime les paysages d’eau triste et des jours inquiets. Mais il est, par cela même, le peintre de drames puissants ; il n’en est point qui se tiennent plus ‘‘près de la vie’’. Il a peint autour de Paris, à Lajonchère, à Garches, à Bougival, des paysages qui pourraient servir de décors aux drames des cycles nordiques. Tout cela est brossé d'une main forte, d'une poigne qui domine chez le peintre l’angoisse du poète. Cette contradiction, qui souvent étonna les critiques, traduit parfaitement la nature de Maurice Vlaminck. Il est, en effet, célèbre par son entrain, ses boutades et les mystifications de sa jeunesse. […] Sa conversation a quelque chose d’énorme et de joyeux comme si dans sa voix de cyclope roulaient tous les tambours de la gaité. Chacun dit ‘‘qu’il est jovial’’. Et tous se trompent. Vlaminck, avec son rire d’ogre et ses yeux bleus de gosse flamand, est un artiste anxieux, un rêveur craintif que dévore sans relâche la fièvre du doute. […] Il disait, un jour : ‘‘La vie d’un peintre, c'est la course Paris-Bordeaux. Quand vous arrivez à Tours, il faut qu’il vous reste du souffle pour aller à Poitiers. Là, il faut en trouver pour atteindre Angoulême, et, si vous claquez à Angoulême, c’est comme si vous n’aviez rien fait. Le tout est de bien régler le jeu de ses poumons.’’ »

était Hollandaise, ainsi que des natures mortes avec des pots en grès, la soupière en étain et la marmite en terre. Certains fantômes nous invitent à aimer le café au lait, la soupe aux choux et le lard fumé. Mon grand-père devait aimer les chaudrons de cuivre, les meubles lourds et noirs, patinés par le temps. Il devait aimer le feu de bois dans la grande cheminée et fumer la pipe en regardant les flammes.

était Hollandaise, ainsi que des natures mortes avec des pots en grès, la soupière en étain et la marmite en terre. Certains fantômes nous invitent à aimer le café au lait, la soupe aux choux et le lard fumé. Mon grand-père devait aimer les chaudrons de cuivre, les meubles lourds et noirs, patinés par le temps. Il devait aimer le feu de bois dans la grande cheminée et fumer la pipe en regardant les flammes.