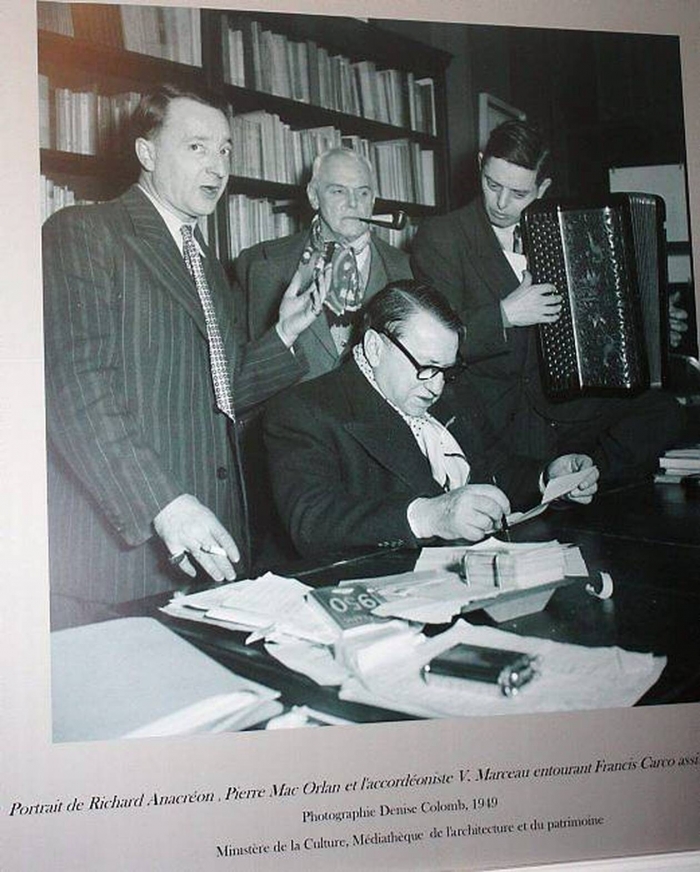

UN POËTE HOLLANDAIS AU SERVICE DE LA FRANCE

PENDANT LA GRANDE GUERRE

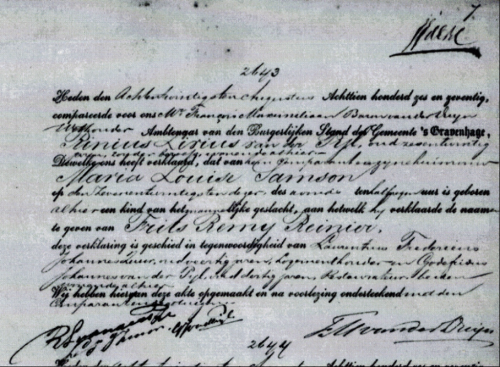

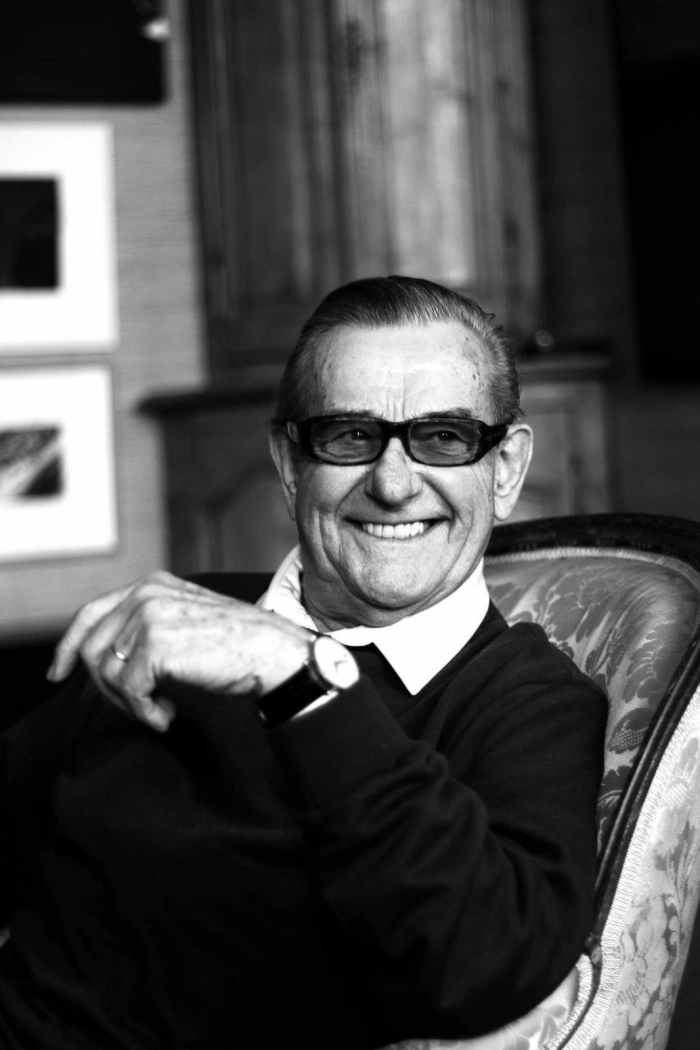

Les paragraphes qui suivent proposent un éclairage sur les années de la guerre 1914-1918 vécues par l’écrivain franco-néerlandais Fritz-René Vanderpyl (La Haye, Hollande-Méridionale, 1876 – Lagnes, Vaucluse, 1965), en particulier sur les premiers six mois qui se sont révélés cruciaux pour lui. Son existence de soldat se marie non sans mal à celle de l’écrivain et à celle du « jeune » marié.

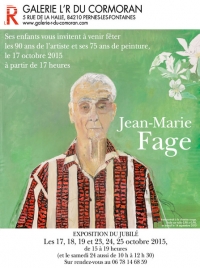

La plupart des citations sont empruntées aux cahiers 8 à 11 de son Journal inédit (les dates ne sont pas toujours mentionnées par l’auteur, aussi renvoyons-nous aux sources sans notes en bas de page). D’autres proviennent de son Mémorial sans dates, ses mémoires tapuscrits, pour une grande partie inédits eux aussi. Quelques coquilles, signes de ponctuation et erreurs flagrantes de français ont été corrigés dans les passages cités.

Sauf mention contraire, les documents reproduits proviennent des archives Vanderpyl. Je remercie les ayants droit de l’écrivain d’avoir mis à ma disposition les archives de leur grand-oncle par alliance. Malgré plusieurs tentatives de leur part d’obtenir le dossier de Vanderpyl auprès de la Légion étrangère, leur demande n’a pas été honorée.

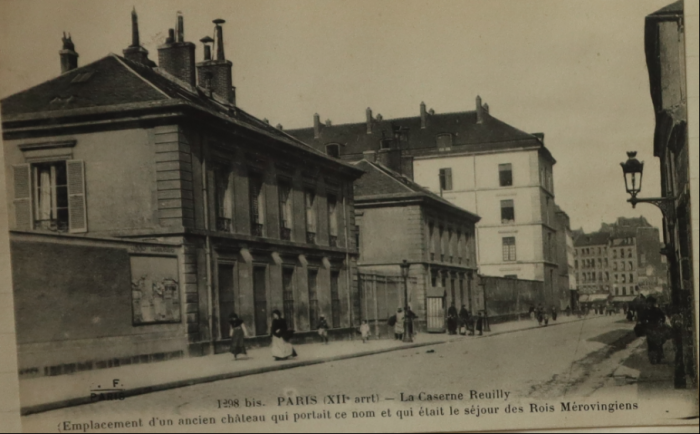

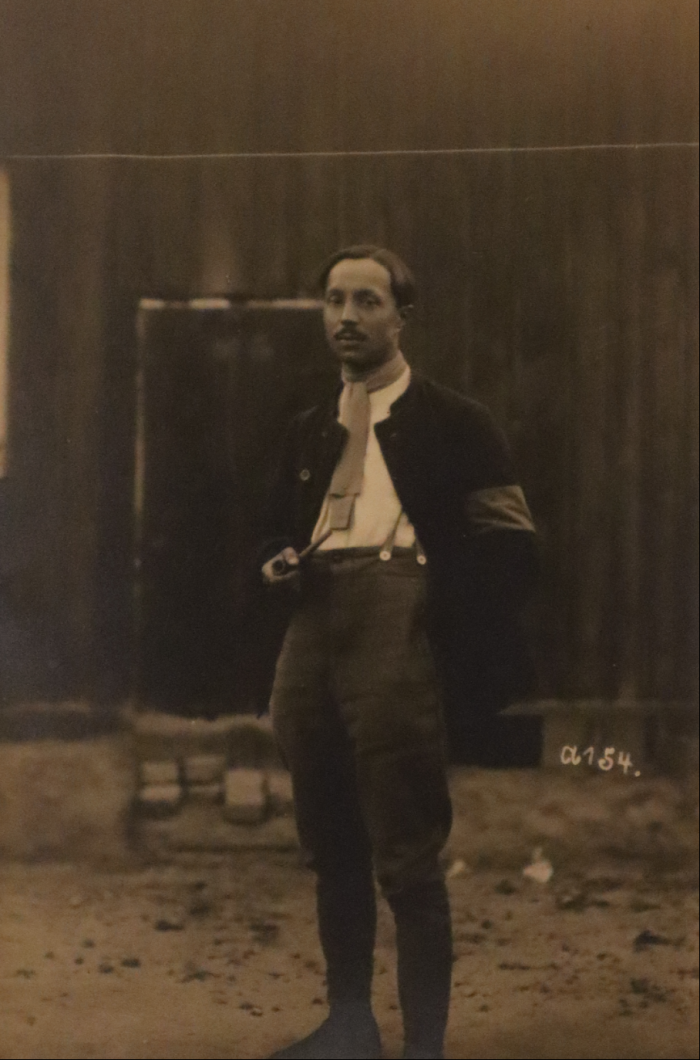

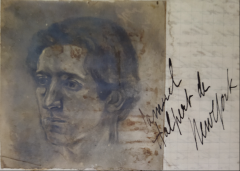

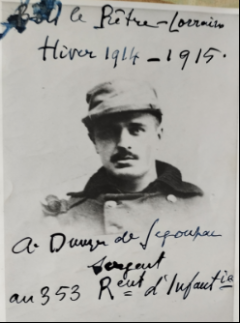

Fritz R. Vanderpyl sous l’uniforme de la Légion, caserne de Reuilly, Paris, automne 1914

La déclaration de guerre

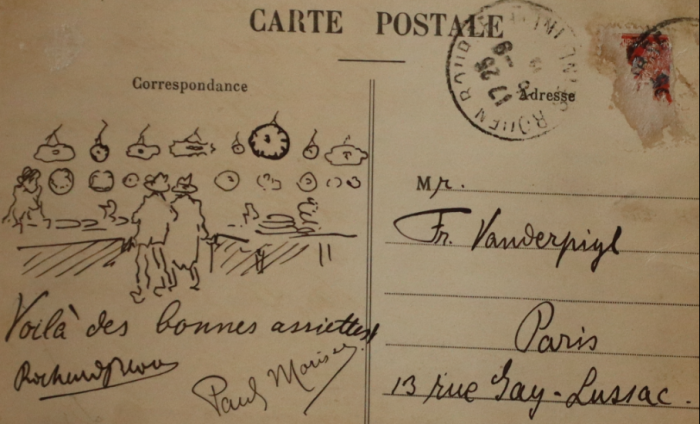

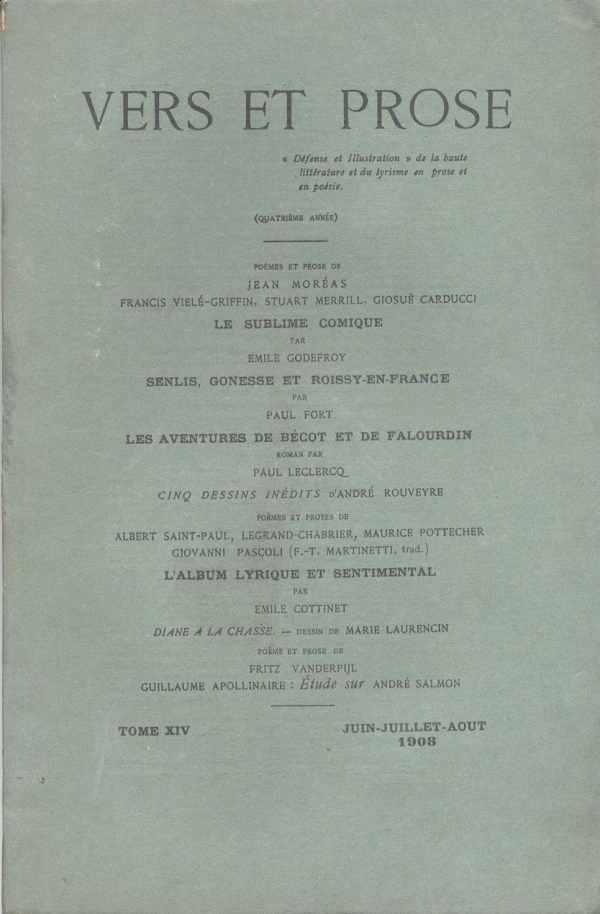

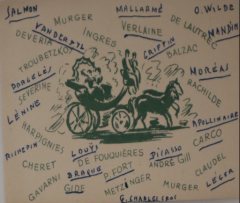

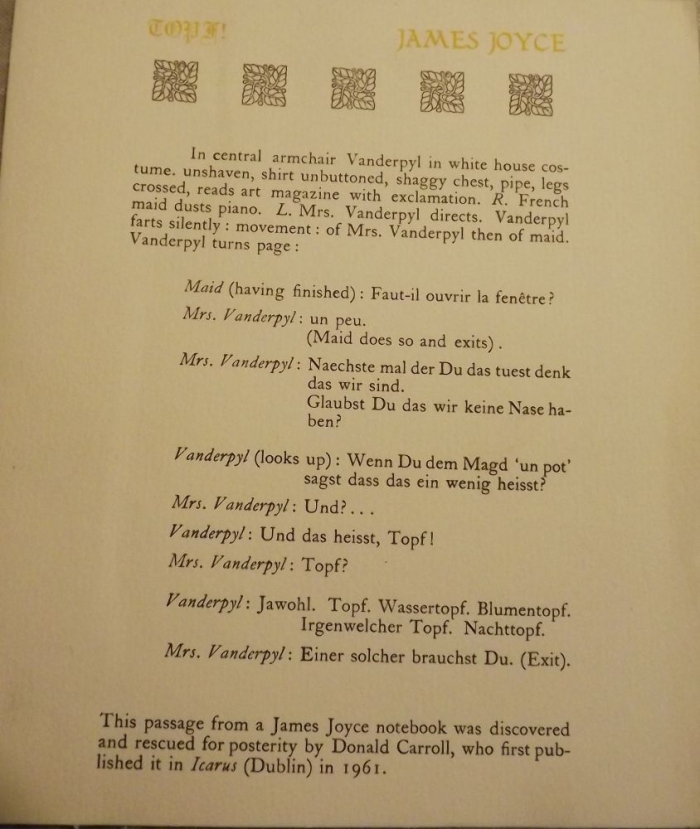

Quand la guerre éclate au milieu de l’été 1914, le poète Fritz Vanderpyl vit depuis une trentaine de mois – et son mariage avec l’Arlésienne Hermine Augé (1872-1966) – au deuxième étage du 13, rue Gay-Lussac, à une demi-encâblure du Jardin du Luxembourg. Sans être très spacieux, l’appartement parisien, que le couple occupera pendant plus d’un demi-siècle, leur permet de recevoir très souvent à leur table, ou à l’heure du thé, connaissances et amis français et étrangers, pour la plupart des poètes, des artistes, des journalistes, des politiciens, des médecins ainsi que des hommes et des femmes du monde, entre autres la baronne Frachon (1881-1983), modèle de Brancusi (1876-1957), et l’aviateur Marcel Brindejonc des Moulinais (1892-1916) qui devait périr en vol pendant le conflit. Le lundi soir, quand il le peut, Fritz tient d’ailleurs salon, une tradition qui remonte au moins à 1905 et qu’il maintiendra, bon an mal an, jusqu’au début des années soixante. Ce logement et leurs occupants ont laissé une trace dans les écrits d’auteurs renommés, en particulier ceux d’Ezra Pound (1885-1972) et de James Joyce (1882-1941), deux des personnalités anglo-saxonnes dont Vanderpyl a été proche. Quant à son camarade André Salmon (1881-1969), il a immortalisé le 43, rue des Écoles et le 12, rue Princesse où le Hollandais a vécu avant son mariage.

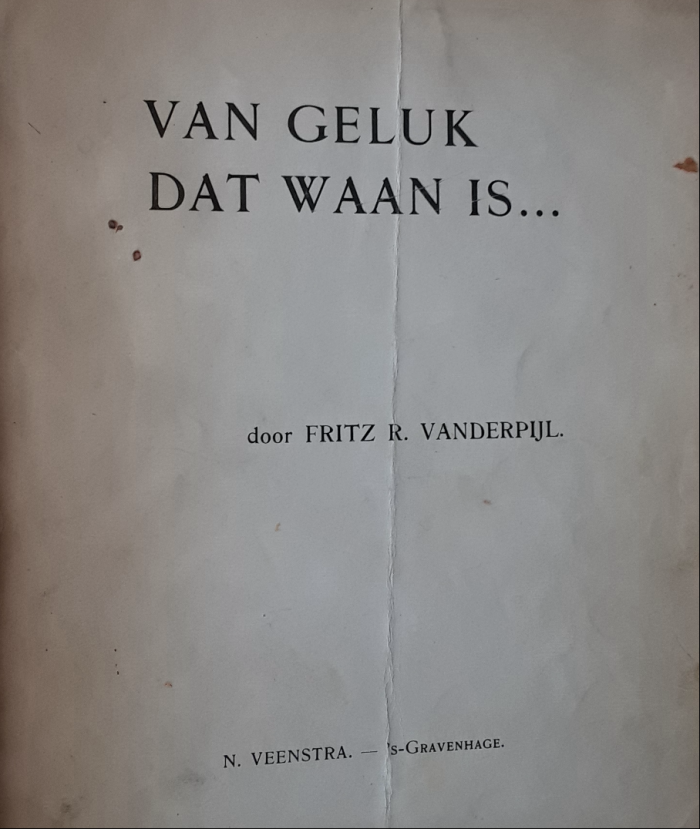

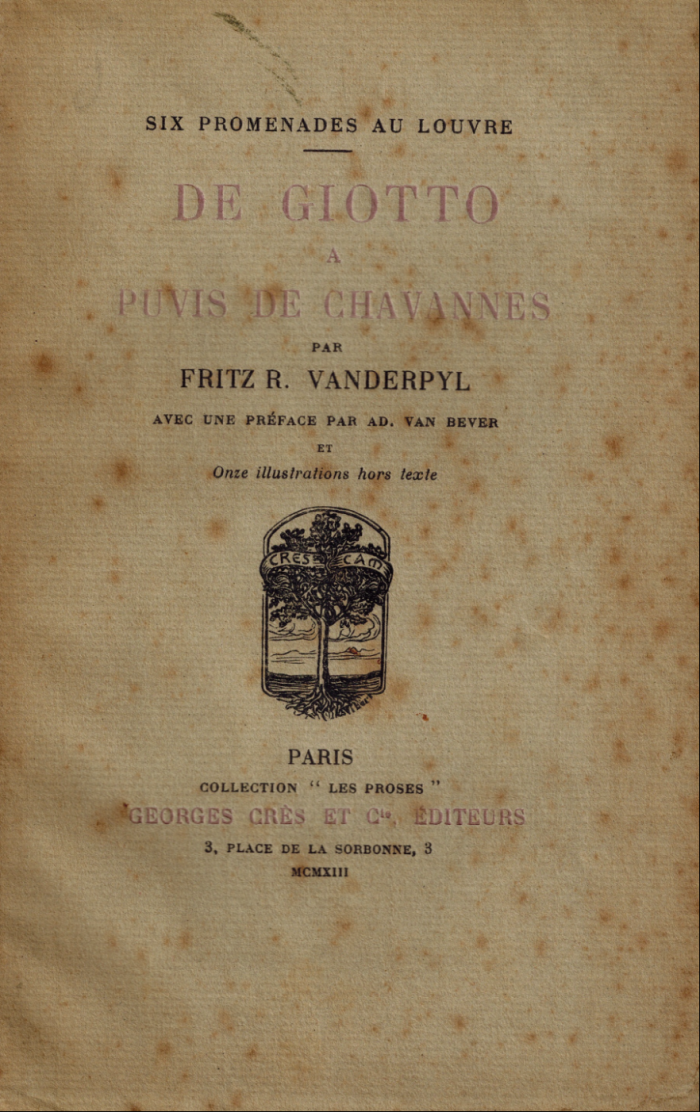

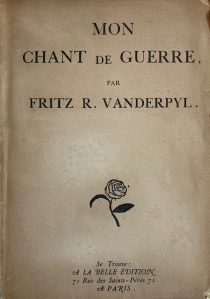

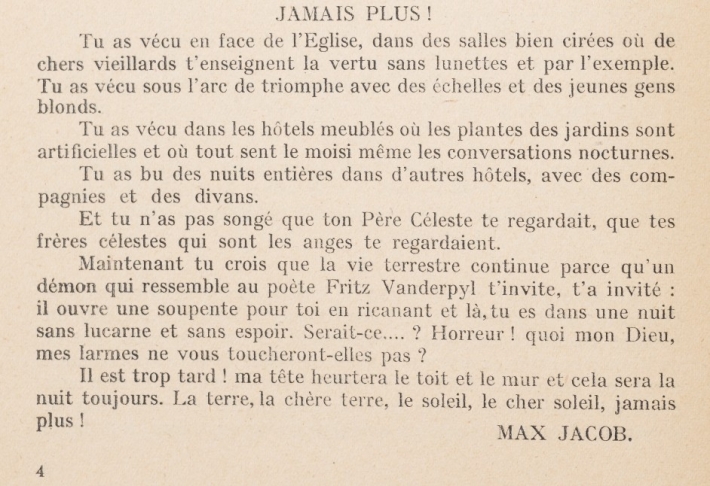

Grâce à son épouse enseignante qui dispose d’un bas de laine, le Haguenois bourru et « vrombissant » jouit alors d’une certaine aisance alors que, depuis son arrivée à Paris, en septembre 1899, il avait surtout connu des années de vache maigre. Après avoir publié en juin 1913, dans sa deuxième langue, Six promenades au Louvre. De Giotto à Puvis de Chavannes – un volume sur l’art salué par Léo Larguier, auteur avec lequel il s’était lié –, il cherche à s’affirmer comme critique d’expression française ; aussi a-t-il lancé, au printemps 1914, chez l’éditeur-galeriste Léon Marseille, 16, rue de Seine, La Revue des Salons censée paraître quatre fois par an. Cependant, la guerre met rapidement fin à cette initiative. Un seul numéro de ce trimestriel consacré aux grandes expositions annuelles parisiennes voit en réalité le jour.

Grâce à son épouse enseignante qui dispose d’un bas de laine, le Haguenois bourru et « vrombissant » jouit alors d’une certaine aisance alors que, depuis son arrivée à Paris, en septembre 1899, il avait surtout connu des années de vache maigre. Après avoir publié en juin 1913, dans sa deuxième langue, Six promenades au Louvre. De Giotto à Puvis de Chavannes – un volume sur l’art salué par Léo Larguier, auteur avec lequel il s’était lié –, il cherche à s’affirmer comme critique d’expression française ; aussi a-t-il lancé, au printemps 1914, chez l’éditeur-galeriste Léon Marseille, 16, rue de Seine, La Revue des Salons censée paraître quatre fois par an. Cependant, la guerre met rapidement fin à cette initiative. Un seul numéro de ce trimestriel consacré aux grandes expositions annuelles parisiennes voit en réalité le jour.

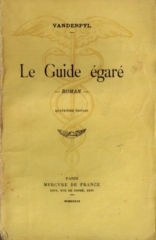

Parallèlement à cette activité, Fritz continue de faire le cicérone polyglotte à Paris et dans différentes contrées européennes pour des clients étrangers fortunés. Il s’agit pour lui de mettre un peu de beurre dans les épinards et de ne pas laisser Hermine supporter seule les coûts du ménage. Pendant une bonne décennie, ce « métier » – dans lequel il s’est lancé en s’improvisant guide indépendant du Louvre et qui lui inspirera le roman Le Guide égaré (1939) – lui a permis de survivre et surtout de fréquenter des milieux huppés ainsi que des hôtels et des restaurants parmi les plus luxueux de la capitale et de diverses provinces dont la fascinante Touraine. Alors qu’il vient justement de sillonner cette région puis de traverser la France pour gagner la Suisse à bord d’une « brave Delaunay-Belleville (20 chevaux) » louée par des millionnaires de Chicago, il conseille à ces derniers de renoncer à leur projet : visiter l’Allemagne. En effet, la guerre menace. Fritz et le chauffeur français tiennent à faire demi-tour. Tous effectuent « en 24 heures le voyage de Zurich à Paris ». Assistant à la mobilisation helvétique, le poète a tenté de se rassurer quant à sa patrie de cœur : « La France est prête à tout ! Oui ! elle est prête, la bonne, la belle France, la France aimée… nom de Dieu, oui ! elle est prête et chacun est à son poste. »

La déclaration de guerre renforce les sentiments antigermaniques du Hollandais en même temps qu’elle le bouleverse. À l’idée que le conflit était imminent, le sensible verlainien n’a-t-il pas pleuré dans sa chambre d’hôtel avant que la petite troupe ne quitte l’établissement zurichois à 4 h 45 du matin, justement le 3 août ? Tout juste rentré de Suisse, Fritz croise dans la rue son ami de longue date Georges Duhamel (1884-1966). L’écrivain-médecin lui demande son avis de « spectateur impartial » sur « la manière germaine ». Vanderpyl lui répond qu’il n’est « pas spectateur impartial », et qu’il croit que, « dans toute l’Histoire du monde soi-disant civilisé, on ne pourra pas lire une page plus désavantageuse pour aucune race que celle qui résumera la conduite de l’Allemagne envers l’Europe de 1904-1914 ». Le poète est d’autant plus désemparé que l’étranger qu’il demeure malgré lui en est réduit à l’inactivité : il déplore son « impuissance momentanée de faire quoi que ce soit pour la France, surtout contre l’Allemagne » et de devoir « supporter d’entendre dire du bien des traîtres italiens », lui qui compte pourtant bien des amis artistes et poètes toscans. Savoir que son compère le plus cher à cette époque, le poète et don Juan Guy-Charles Cros (1879-1956), a rejoint son unité dès les premiers jours du conflit, « sac au dos et pipe au bec », ne fait qu’accentuer sa tristesse.

La déclaration de guerre renforce les sentiments antigermaniques du Hollandais en même temps qu’elle le bouleverse. À l’idée que le conflit était imminent, le sensible verlainien n’a-t-il pas pleuré dans sa chambre d’hôtel avant que la petite troupe ne quitte l’établissement zurichois à 4 h 45 du matin, justement le 3 août ? Tout juste rentré de Suisse, Fritz croise dans la rue son ami de longue date Georges Duhamel (1884-1966). L’écrivain-médecin lui demande son avis de « spectateur impartial » sur « la manière germaine ». Vanderpyl lui répond qu’il n’est « pas spectateur impartial », et qu’il croit que, « dans toute l’Histoire du monde soi-disant civilisé, on ne pourra pas lire une page plus désavantageuse pour aucune race que celle qui résumera la conduite de l’Allemagne envers l’Europe de 1904-1914 ». Le poète est d’autant plus désemparé que l’étranger qu’il demeure malgré lui en est réduit à l’inactivité : il déplore son « impuissance momentanée de faire quoi que ce soit pour la France, surtout contre l’Allemagne » et de devoir « supporter d’entendre dire du bien des traîtres italiens », lui qui compte pourtant bien des amis artistes et poètes toscans. Savoir que son compère le plus cher à cette époque, le poète et don Juan Guy-Charles Cros (1879-1956), a rejoint son unité dès les premiers jours du conflit, « sac au dos et pipe au bec », ne fait qu’accentuer sa tristesse.

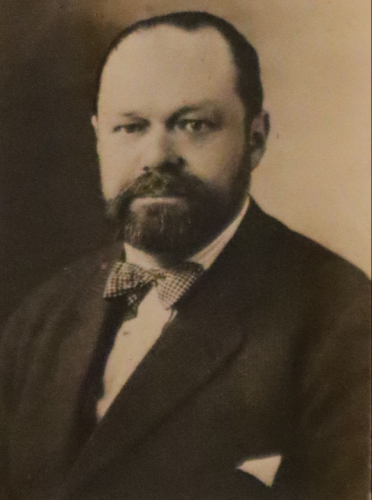

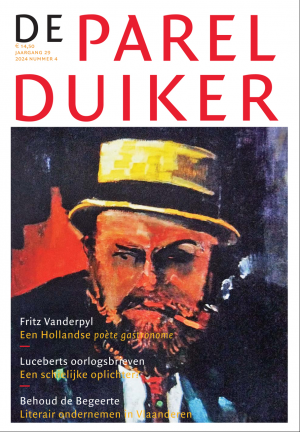

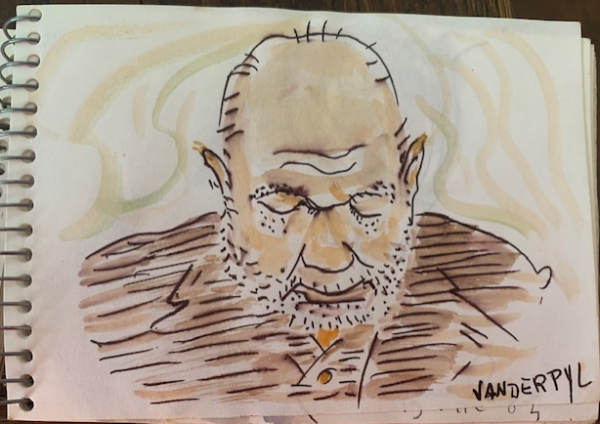

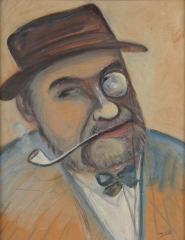

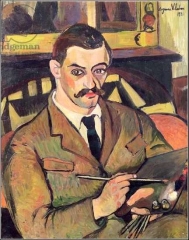

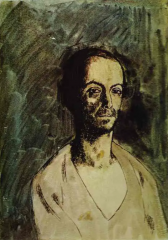

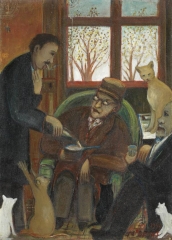

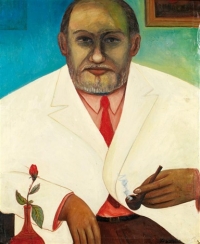

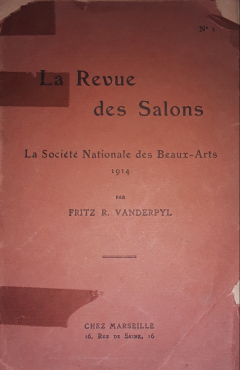

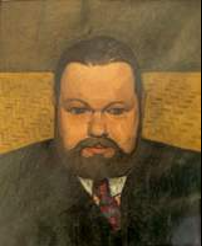

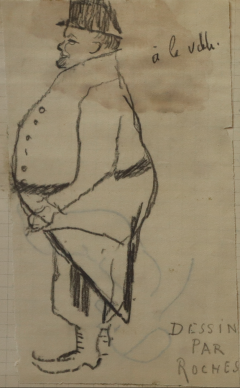

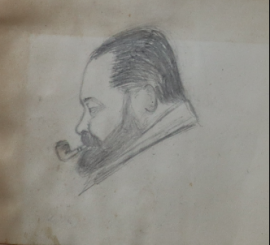

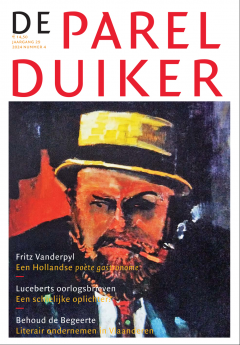

Vanderpyl portraituré par Jean Marchand (1915, coll. privée)

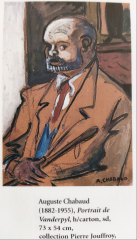

Signe de la détresse qui habite le Batave : il ne se rase plus. « Je me fais arranger la barbe que j’ai laissée pousser depuis le 1er août », confie-t-il à son Journal le 4 septembre. Une barbe à laquelle il ne renoncera plus guère, ainsi qu’en témoignent bien des photos ultérieures et maints portraits de lui brossés par plusieurs dizaines d’artistes auxquels il a été liés : le futur légionnaire Moïse Kisling (1891-1953), Maurice de Vlaminck (1876-1958), l’Ukrainienne Sonia Lewitska (1880-1934), l’époux de cette dernière Jean H. Marchand (1882-1940), André Favory (1889-1937), Charles Blanc (1896-1966), les Provençaux Auguste Chabaud (1882-1955) et Jean-Marie Fage (1922-2024), le naïf Ferdinand Desnos (1901-1958), l’autodidacte Pierre Jouffroy (1912-2000)… Le poème « En posant… », que Fritz dédie à André Derain (1880-1954), évoque une séance dans l’atelier de ce dernier, lors d’un mois de mai encore pacifique, celui de 1914 : « le peintre a les yeux sur la toile : / je le vois mélanger du bleu et du blanc… / … me met-il de célestes voiles ? »

Signe de la détresse qui habite le Batave : il ne se rase plus. « Je me fais arranger la barbe que j’ai laissée pousser depuis le 1er août », confie-t-il à son Journal le 4 septembre. Une barbe à laquelle il ne renoncera plus guère, ainsi qu’en témoignent bien des photos ultérieures et maints portraits de lui brossés par plusieurs dizaines d’artistes auxquels il a été liés : le futur légionnaire Moïse Kisling (1891-1953), Maurice de Vlaminck (1876-1958), l’Ukrainienne Sonia Lewitska (1880-1934), l’époux de cette dernière Jean H. Marchand (1882-1940), André Favory (1889-1937), Charles Blanc (1896-1966), les Provençaux Auguste Chabaud (1882-1955) et Jean-Marie Fage (1922-2024), le naïf Ferdinand Desnos (1901-1958), l’autodidacte Pierre Jouffroy (1912-2000)… Le poème « En posant… », que Fritz dédie à André Derain (1880-1954), évoque une séance dans l’atelier de ce dernier, lors d’un mois de mai encore pacifique, celui de 1914 : « le peintre a les yeux sur la toile : / je le vois mélanger du bleu et du blanc… / … me met-il de célestes voiles ? »

La détresse du spectateur inutile

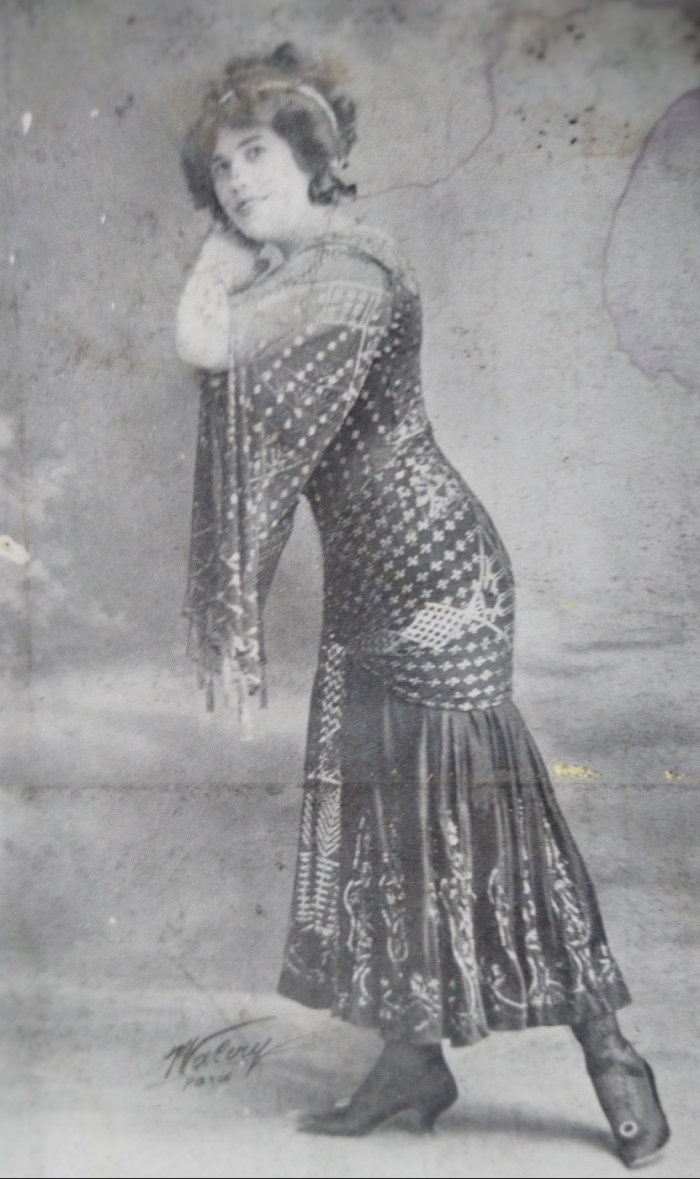

Hermine Augé-Vanderpyl, infirmière de la Croix-Rouge

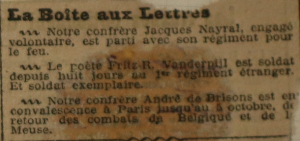

Ressortissant d’une nation neutre, Vanderpyl est autorisé à poursuivre son existence en France, mais ne peut obtenir le moindre emploi au service de sa patrie d’adoption. Vaine tentative le 7 août quand, avec le jeune poète Albert-Jean (1892-1975), il cherche à se faire inscrire comme garde civique, rue de la Poterie, aux Halles. Le même jour, sans plus de succès, il se rend « au 68, avenue de la République, chez un M. Ricardo qui invite les Hollandais à grouper leurs bonnes volontés en ce temps de miracles ». Échec également lorsqu’il va s’offrir « comme volontaire » auprès d’un autre comité néerlandais… Peu après, la Croix-Rouge – au sein de laquelle son épouse Hermine (photo ci-dessus) s’est portée volontaire pour soigner les blessés – refuse ses services, par le moyen d’un courrier du politicien Jules Auffray (1852-1916), alors que Fritz se proposait de faire office de brancardier-interprète. Sans que cela ne lui serve à quoi que ce soit, il suit « des leçons d’ambulancerie ». Malgré ces déceptions, l’idée de rentrer aux Pays-Bas ne lui paraît pas envisageable : « Retourner en Hollande serait abandonner ma femme et ma France. » Dans son impatience à se rendre utile, le Haguenois note le 8 août : « À partir du 21, on pourra se faire inscrire pour la Légion étrangère. » Une de ses connaissances, l’homme de lettres italien Ricciotto Canudo (1877-1923), fondateur de la gazette cérébrale et sensuelle Montjoie ! et promoteur de l’art cinématographique, avait lancé quelques semaines plus tôt, avec le Suisse Blaise Cendrars (1887-1961), un appel aux allochtones vivant en France afin que ceux-ci prennent les armes pour défendre le pays.

Ressortissant d’une nation neutre, Vanderpyl est autorisé à poursuivre son existence en France, mais ne peut obtenir le moindre emploi au service de sa patrie d’adoption. Vaine tentative le 7 août quand, avec le jeune poète Albert-Jean (1892-1975), il cherche à se faire inscrire comme garde civique, rue de la Poterie, aux Halles. Le même jour, sans plus de succès, il se rend « au 68, avenue de la République, chez un M. Ricardo qui invite les Hollandais à grouper leurs bonnes volontés en ce temps de miracles ». Échec également lorsqu’il va s’offrir « comme volontaire » auprès d’un autre comité néerlandais… Peu après, la Croix-Rouge – au sein de laquelle son épouse Hermine (photo ci-dessus) s’est portée volontaire pour soigner les blessés – refuse ses services, par le moyen d’un courrier du politicien Jules Auffray (1852-1916), alors que Fritz se proposait de faire office de brancardier-interprète. Sans que cela ne lui serve à quoi que ce soit, il suit « des leçons d’ambulancerie ». Malgré ces déceptions, l’idée de rentrer aux Pays-Bas ne lui paraît pas envisageable : « Retourner en Hollande serait abandonner ma femme et ma France. » Dans son impatience à se rendre utile, le Haguenois note le 8 août : « À partir du 21, on pourra se faire inscrire pour la Légion étrangère. » Une de ses connaissances, l’homme de lettres italien Ricciotto Canudo (1877-1923), fondateur de la gazette cérébrale et sensuelle Montjoie ! et promoteur de l’art cinématographique, avait lancé quelques semaines plus tôt, avec le Suisse Blaise Cendrars (1887-1961), un appel aux allochtones vivant en France afin que ceux-ci prennent les armes pour défendre le pays.

En attendant de réaliser ce souhait, Vanderpyl, dépité par la neutralité des Pays-Bas, position qu’il juge certains jours comme criminelle, rédige un article sur « Le silence de la Hollande », mais L’Écho de Paris et d’autres journaux (La Guerre sociale, L’Humanité…) ne sont pas disposés à le publier. Peu après, Le Temps en refusera un autre intitulé « Le cas de la Hollande et ce que l’on peut espérer d’elle ». Le plus souvent, cependant, l’inquiétude qui ronge le poète et prosateur l’empêche de coucher le moindre vers, la moindre ligne sur le papier, si ce n’est des considérations hâtives dans son Journal et dans sa correspondance. Déplorant le fait que des millions d’hommes s’affrontent « sans pitié, sans larmes, sans se rendre compte que le sort élémentaire de l’humanité blanche est en jeu », il redoute que, si « la fin des Huns » survenait, cela pourrait également signifier « la fin de la race franque, des races celtiques, gauloises, bataves et belges ». Cette défense de l’homme blanc – mais plus encore des particularismes régionaux –, peu exceptionnelle à l’époque, ne l’empêche pas d’avoir pour meilleur ami un homme à la peau foncée et de dénoncer la folie de sa patrie d’adoption : « Après avoir fracassé des millions de crânes nègres, le pays de la Paix, le pays de la plus haute culture, le pays dont les habitants tenaient plus que n’importe qui à leur vie et à leur bien-être, la France en un mot, se trouve obligée, pour garder son droit de rester française, à sacrifier les meilleurs de ses fils, l’essence de sa vitalité ; c’est à croire que nous ne vivons que pour tuer et être tués… »

Le grand ami Guy-Charles Cros (archives Vanderpyl)

Le grand ami Guy-Charles Cros (archives Vanderpyl)

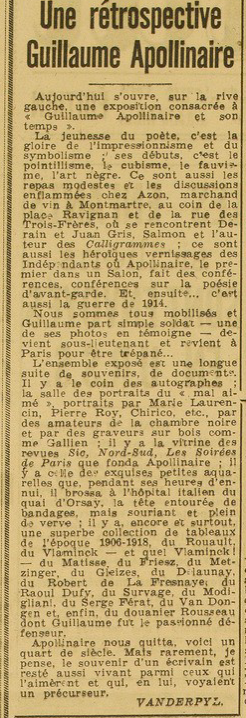

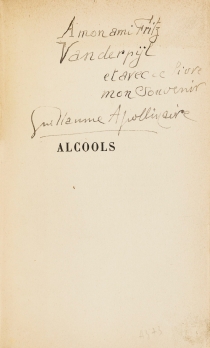

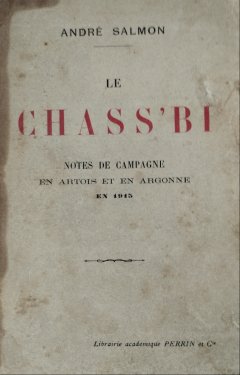

Ces angoisses d’Occidental quant au sort des diverses provinces européennes se doublent de craintes plus personnelles : « Quelquefois, la peur m’étreint. » Il se sent d’autant plus mal qu’il n’a d’autre choix que d’être un spectateur inutile et passif du quotidien et des changements en cours : « La rue sans tramway n’est pas bien différente de la rue en temps ordinaire. Beaucoup d’autos passent. Des jeunes gens vont au Luxembourg. Un phonographe joue un air patriotique. De loin, on entend le roulement des tramways pour ‘‘Montrouge’’ qui n’ont pas encore cessé de marcher. » Au proche Luxembourg, Fritz se rend lui aussi régulièrement : il s’y promène avec Prikken, le chien de sa femme, et s’attarde sur une chaise pour lire tantôt du Francis Carco (1886-1958), tantôt du Charles-Henri Hirsch (1870-1948), livres abandonnés par Guy-Charles Cros, lors de son départ au front, dans la chambre de bonne du sixième étage que les Vanderpyl avaient mise à sa disposition. Un jour, dans le célèbre jardin, le Hollandais aperçoit le poète d’origine hongroise Maurice Cremnitz (1875-1935) avec lequel il est en froid : « … nous faisons comme si nous ne nous voyions pas. Et j’aime mieux ça… Malgré la meilleure volonté du monde, je ne puis me confier à la clique Apollinaire-Salmon-Cremnitz, etc. » Heureusement, Fritz se rabibochera avec les auteurs en question : André Salmon redeviendra l’un de ses plus fidèles copains et il se rapprochera de l’auteur d’Alcools au cours des deux dernières années de la vie de ce dernier. Chaque jour ou presque, Marthe Roux (1890-1981), jeune femme justement éprise, plus ou moins à la même époque, de Guillaume Apollinaire (1880-1918), rend visite au Hollandais. Auprès de lui, elle s’épanche sur ses déboires amoureux. Malgré les quatorze ans qui les séparent, un indéfectible attachement les liera longtemps l’un à l’autre. L’aigreur que Fritz éprouve alors à l’égard de son compère en gastronomie Apollinaire provient sans aucun doute, pour une part, des manœuvres de séduction que celui-ci aurait déployées, sans beaucoup de scrupules, vis-à-vis de Marthe.

Exemplaire de Vanderpyl du Chass’bi de Salmon

Une semaine après l’entrée en guerre de la France, Vanderpyl reçoit la visite de la police : une lettre anonyme l’a dénoncé comme espion. Il soupçonne des commères du quartier de l’avoir fait passer, en raison de ses origines septentrionales et de son irréfutable sale caractère, pour un étranger au service de la Prusse. « On sait, consigne-t-il non sans humour dans son Journal, que je fais des randonnées en auto, que je vais souvent en Allemagne (?)… j’y ai été une fois en 1910 et avec ma femme dans les Vosges en 1912. L’agent me demande si j’ai des ennemis. Je lui dis : par dizaines. » Fritz était connu pour maudire la terre entière et se fâcher avec tout le monde, y compris avec ses meilleurs amis. Malgré tout, beaucoup se réconciliaient avec lui. Par bonheur, la police le laissera tranquille. Au cours des mois en question, on a assisté dans la capitale, et sans doute ailleurs, à une espionite aiguë, laquelle a incité un certain nombre d’étrangers à s’enrôler dans les troupes françaises, histoire de n’être plus tenus en suspicion.

Une semaine après l’entrée en guerre de la France, Vanderpyl reçoit la visite de la police : une lettre anonyme l’a dénoncé comme espion. Il soupçonne des commères du quartier de l’avoir fait passer, en raison de ses origines septentrionales et de son irréfutable sale caractère, pour un étranger au service de la Prusse. « On sait, consigne-t-il non sans humour dans son Journal, que je fais des randonnées en auto, que je vais souvent en Allemagne (?)… j’y ai été une fois en 1910 et avec ma femme dans les Vosges en 1912. L’agent me demande si j’ai des ennemis. Je lui dis : par dizaines. » Fritz était connu pour maudire la terre entière et se fâcher avec tout le monde, y compris avec ses meilleurs amis. Malgré tout, beaucoup se réconciliaient avec lui. Par bonheur, la police le laissera tranquille. Au cours des mois en question, on a assisté dans la capitale, et sans doute ailleurs, à une espionite aiguë, laquelle a incité un certain nombre d’étrangers à s’enrôler dans les troupes françaises, histoire de n’être plus tenus en suspicion.

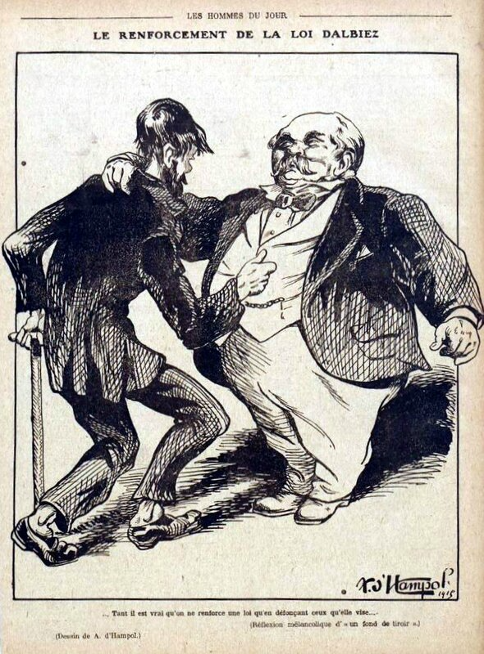

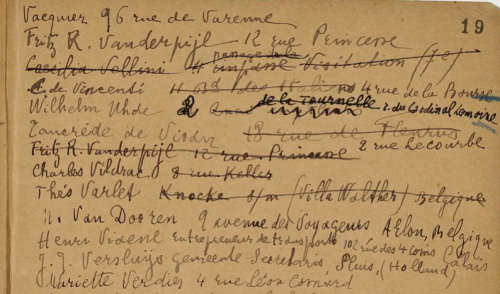

En cette période où le Taube – avion monoplan biplace germanique – survole Paris en larguant quelques bombes peu redoutables, où l’on commence à craindre un siège de la capitale, où le gouvernement interdit la vente de l’absinthe tout en se repliant à Bordeaux, où l’opinion publique est agitée par les scandales Mesureur et Gervais, où Louvain brûle, où Rome attend son nouveau pape, où Londres « boycotte la musique wagnérienne » – « C’est dommage, précise le mélomane Vanderpyl, qu’on préfère Saint-Saëns à Franck, Chopin, Berlioz, Debussy & Vincent d’Indy pour remplacer Wagner » –, le poète tue le temps en lisant nombre d’ouvrages de Balzac et de Stendhal, en faisant, sans guère d’entrain, des réussites Marie-Antoinette ou, le soir venu, des parties de bésigue ou de bridge avec sa femme et quelques amis. Habitué à dresser, dans ses heures perdues, des listes de gens, de choses et d’objets qui lui tiennent à cœur – inventaire des artistes, écrivains et personnalités qu’il a rencontrés depuis son arrivée à Paris ; des grands peintres du passé ; des œuvres d’art qu’il possède ; des vêtements et attributs que tout homme du monde se doit d’avoir dans sa garde-robe… –, le bec-fin qu’il est depuis toujours établit cette fois un catalogue impressionnant des brasseries et restaurants parisiens où, malgré les difficultés d’approvisionnement, il est encore possible de faire un dîner correct. Chaque soir, avant de se coucher, il prend quelques minutes pour indiquer sur une carte du Nord-Est du pays la position des armées belligérantes. Un jour, dans son ire anti-teutonne, il déchire, avec l’aide de son épouse, les photos qu’il possède de ses anciens amis allemands, la plupart évoluant dans la sphère artistico-littéraire : les peintres Richard Bloos (1878-1957) et Rudolf Neugebauer (1892-1961), le critique et marchand d’art Wilhelm Uhde (1874-1947), l’historien d’art Otto Grautoff (1876-1937)… : « Je ne pourrai plus, Hermine non plus, s’emporte-t-il, serrer la main à un de ces êtres qui s’avilit à être massacré ou à massacrer pour le bénéfice hypothétique (ô ! combien) de quelques milliers d’officiers. »

carte postale avec dessin de Bloos (signée également par P. Morisse), conservée par les Vanderpyl

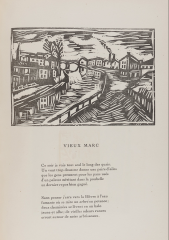

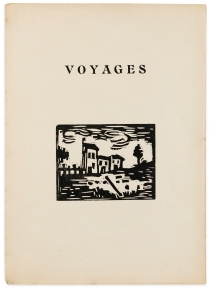

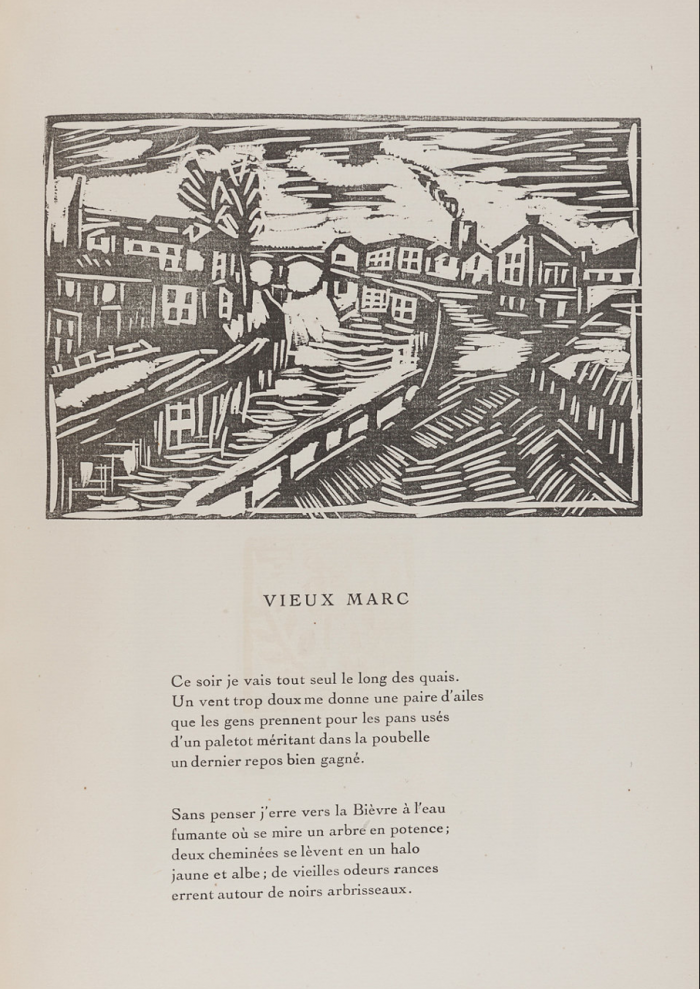

La haine de l’impulsif Haguenois ne connaît guère de limites. Sur le papier, n’assiste-t-on pas pour ainsi dire à un appel au pogrom ? « Vidons leurs ateliers et intérieurs, vendons leurs petites ou grandes collections, leurs meubles et brûlons ce qui est invendables. Ils prêchent eux-mêmes l’exemple. Il y a deux établissements entre les boulevards Raspail et de Montparnasse où l’on pourra donner à qui de droit les adresses nécessaires, deux cafés dont l’un a même laissé son nom à une école de peinture munichoise. Il serait bon en même temps de contrôler si, sous la douce étiquette d’artiste, il ne reste pas quelques Boches cachés derrière des chevalets ou des paquets de terre glaise. » Six ans plus tard, un des hommes peut-être visés par ces lignes, Daniel-Henry Kahnweiler (1884-1979), publiera Voyages – premier livre lancé par la nouvelle galerie de ce marchand d’art après un long exil en Suisse où il s’était réfugié pour ne pas avoir à combattre la France sous l’uniforme teuton. Voyages réunit des poèmes français de Vanderpyl ; tirée à 107 exemplaires, cette édition de luxe est rehaussée de 25 gravures sur bois de Maurice de Vlaminck. « C’est Vlaminck qui présente Vanderpyl à Kahnweiler, lit-on dans la plaquette Daniel-Henry Kahnweiler éditeur. 1909-1939. En effet, depuis Berne, ce dernier prépare son retour à Paris et il sollicite tous ‘‘ses’’ peintres pour les futures éditions. Vlaminck sera le premier à renouer commercialement avec Kahnweiler. Pour le peintre, c’est le premier livre qu’il illustre. […] C’est le premier livre à l’adresse de la Galerie Simon, d’un grand format, et pour la première fois l’éditeur choisit de faire illustrer la couverture d’une gravure. D’aucuns prétendent que Kahnweiler aurait stratégiquement édité ce livre, collaboration de deux anciens combattants, pour répondre au nationalisme ambiant, alors qu’il préparait sa rentrée à Paris et multipliait ses interventions pour faire lever les séquestres sur son stock. » Vingt-quatre ans plus tard, les cartes, on va le voir, seront rebattues, pas vraiment en faveur des deux anciens combattants…

Une page du recueil Voyages illustré par Vlaminck (1920)

Une page du recueil Voyages illustré par Vlaminck (1920)

L’ajournement et le spectre du divorce

Le 18 août, Vanderpyl revient sur la possibilité de s’enrôler au service de la France : « Dans trois jours, je saurai si, oui ou non, la République française me prendra comme fantassin ou autre métier guerrier. Ce qui me paraît bizarre, c’est que le fait d’un engagement ne vous fiche pas français directement et immédiatement. Il paraît qu’il faut quand même demander sa naturalisation ? » En fait d’engagement, c’est une désillusion qui l’attend : « Suis allé ce matin aux Invalides et j’ai été ajourné ! […] Ce matin, à poil devant ces majors, j’ai pleuré (3 larmes vite réprimées) d’être refusé. Mais nom de Dieu ! qu’ils le sachent : un Hollandais ne s’enfuit pas… ne s’est jamais enfui. Merde ! […] Je veux défendre mon foyer, ma femme, la patrie que j’ai faite mienne par mon art incontestable. » Un bout de papier collé dans le Journal porte les mentions suivantes, certainement griffonnées par l’un des esculapes militaires : 1 m 65 et 86 kg (ailleurs, on trouve la mention : 1 m 64, ce qui nous fait, en cumulant puis divisant les deux : 1 m 64,5 – soit… la taille du Soldat inconnu). Le poète a eu beau mentir sur son âge : trente-six ans au lieu de trente-huit, il a manifestement été recalé en raison de son joli embonpoint. Un de ses amis, l’écrivain-voyageur britannique Jan Gordon (1882-1944), ne le surnomme-t-il pas à l’époque « Ratapouf » : Ratapouf, globular, somewhat like a Billiken… Il arrive à Ezra Pound de commencer les lettres qu’il lui adresse par « Cher Ami ventru ». Et la plupart des commentateurs ne peuvent évoquer sa personnalité sans souligner son tour de taille.

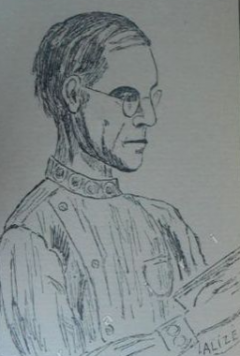

Paul Aeschimann, par Alizé

Deux hommes de lettres dont Fritz est alors assez proche, les Suisses Fernand Roches (1882-19??) – directeur de la revue L’Art décoratif qui lui écrivait encore le 17 juillet 1914 pour lui demander un article sur le peintre Georges Michel (1763-1843) –, et Paul Aeschimann (1886-1952), sont réformés eux aussi, le dernier en raison de sa mauvaise vue. Avec celui-ci, Vanderpyl rédige d’ailleurs une lettre bientôt envoyée à L’Homme libre, le journal de Georges Clémenceau (1841-1929), organe qui ne prend pas même la peine d’en accuser réception : « Monsieur, Nous revenons des Invalides. On nous a ajournés. Cent, deux cents sont partis tête basse. Les médecins-majors faisant leur devoir écartent sans pitié les trop vieux, les myopes, les anémiques, etc. Nous nous inclinons. Pourtant, tous ces renvoyés ont plus que jamais le désir de servir la France. N’ont-ils pas droit à la préférence, lorsqu’un jour, on aura besoin d’hommes dans les services auxiliaires quels qu’ils soient ? »

Deux hommes de lettres dont Fritz est alors assez proche, les Suisses Fernand Roches (1882-19??) – directeur de la revue L’Art décoratif qui lui écrivait encore le 17 juillet 1914 pour lui demander un article sur le peintre Georges Michel (1763-1843) –, et Paul Aeschimann (1886-1952), sont réformés eux aussi, le dernier en raison de sa mauvaise vue. Avec celui-ci, Vanderpyl rédige d’ailleurs une lettre bientôt envoyée à L’Homme libre, le journal de Georges Clémenceau (1841-1929), organe qui ne prend pas même la peine d’en accuser réception : « Monsieur, Nous revenons des Invalides. On nous a ajournés. Cent, deux cents sont partis tête basse. Les médecins-majors faisant leur devoir écartent sans pitié les trop vieux, les myopes, les anémiques, etc. Nous nous inclinons. Pourtant, tous ces renvoyés ont plus que jamais le désir de servir la France. N’ont-ils pas droit à la préférence, lorsqu’un jour, on aura besoin d’hommes dans les services auxiliaires quels qu’ils soient ? »

Ajourné, Fritz se fait traiter d’étranger « qui ferait mieux de rentrer dans son pays » par la concierge de son immeuble, 13, rue Gay-Lussac, ainsi que par la mère et le gamin de la pipelette. Au désespoir, il plante le drapeau tricolore sur son balcon qui donne sur le Luxembourg et supplie Dieu de sauver la France. Lui qui aspire tant à servir ces couleurs ne peut tolérer ceux qui, parmi ses connaissances et amis, essayent d’échapper à tout enrôlement. Sans distinction d’âge ni de nationalité, il énumère, parmi d’autres, en les condamnant, Robert Delaunay (1885-1941), parti en Espagne, l’Américain Samuel Halpert (1884-1930) et Karl Edvard Diriks (1855-1930), le Norvégien auquel il a pourtant dédié le poème « Banlieue parisienne » de son recueil Les Saisons d’un poète (1911) ; à ces peintres viennent s’ajouter les auteurs Charles Morice (1860-1919), Charles Régismanset (1873-1945), Albert-Jean et Vincent Muselli (1879-1956) ; mais aussi l’éditeur Georges Crès (1875-1935) ou encore André Rouveyre (1879-1962) et Louis Dumur (1863-1933), collaborateurs des éditions du Mercure de France… Plus loin, le diariste nuance tout de même un peu son attaque : « il ne faut pas juger sans savoir ». En ce qui concerne Delaunay, il ne semble guère s’être trompé puisque ce dernier, déserteur privilégié, a fini, en faisant jouer des appuis, par échapper à tout enrôlement et donc à la boucherie.

Autoportrait de Samuel Halpert

Au cours de ces journées, Vanderpyl croise Vincent Muselli et Albert-Jean qui, « réformés par protection font les beaux sur le boulevard, l’un tout seul, l’autre avec son chiennet jaune et sa p’tite maîtresse. Leur poësie est de même farine ». Par la parole et par la plume, Fritz ne manquera pas non plus de reprocher ce qu’il considère comme de la couardise à maints plasticiens dont il a été très proche avant le conflit mondial, en particulier Pablo Picasso (1881-1973), lui aussi dédicataire d’un poème des Saisons d’un poète, et Van Dongen (1877-1968). Ainsi, le 5 octobre 1914 rapporte-t-il ce bref échange qui vient de se dérouler dans la rue alors que lui-même porte enfin l’uniforme :

Au cours de ces journées, Vanderpyl croise Vincent Muselli et Albert-Jean qui, « réformés par protection font les beaux sur le boulevard, l’un tout seul, l’autre avec son chiennet jaune et sa p’tite maîtresse. Leur poësie est de même farine ». Par la parole et par la plume, Fritz ne manquera pas non plus de reprocher ce qu’il considère comme de la couardise à maints plasticiens dont il a été très proche avant le conflit mondial, en particulier Pablo Picasso (1881-1973), lui aussi dédicataire d’un poème des Saisons d’un poète, et Van Dongen (1877-1968). Ainsi, le 5 octobre 1914 rapporte-t-il ce bref échange qui vient de se dérouler dans la rue alors que lui-même porte enfin l’uniforme :

J’ai rencontré le peintre d’obscénités Van Dongen… il donnait le bras à un modèle très maquillé. Il avait l’air de se ficher, le pauvre garçon, de moi.

– Tu ne te fais pas soldat ?

– Pour quoi faire ? me demande-t-il.

– Pour se battre, pour se rendre utile, pour ne pas rester chez soi où l’on ne peut rien produire, tout de même…

– Je n’ai jamais autant travaillé…

Je m’éloigne vivement de peur de le gifler… ça ne lui portera pas bonheur, allez.

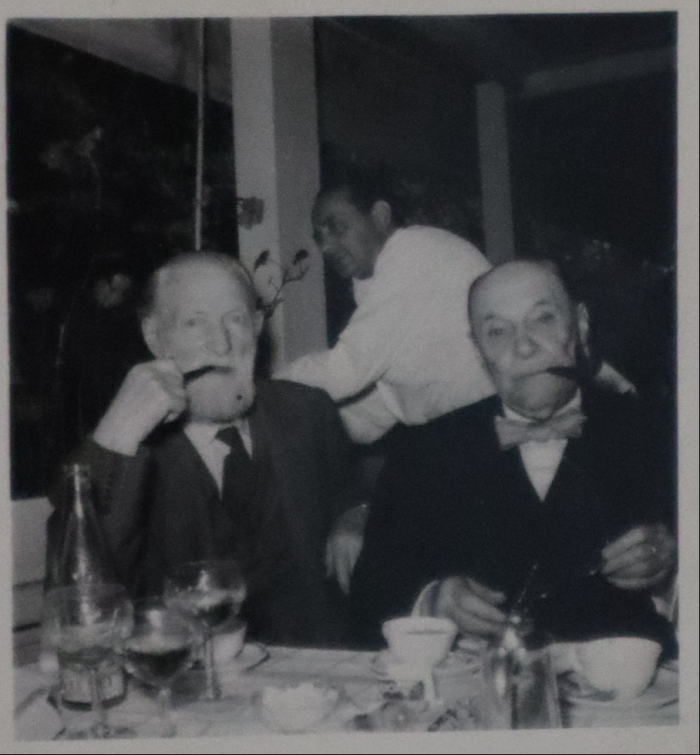

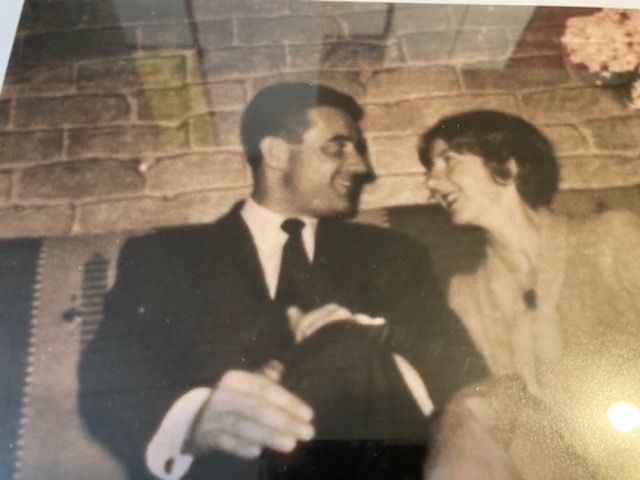

Que le lecteur se rassure : il existe de belles photos des deux Hollandais de naissance partageant plus de quarante ans plus tard un bon repas à l’occasion d’une exposition parisienne de Kees (ci-dessous) et une autre les montrant côte à côte, en 1962, dans l’atelier du peintre devant son célèbre portrait de Brigitte Bardot. Quant à Muselli et Albert-Jean, ils n’auront pu parader bien longtemps dans le Quartier Latin : avant même la mi-septembre, « on rappelle enfin des réformés des dernières années : Albert-Jean, Delaunay, Muselli, Robaglia and so on and so on ».

Kees van Dongen et Fritz Vanderpyl, 23 septembre 1956 (photo : Euro Civis)

En certaines occasions, alors que Vanderpyl est lui-même toujours ajourné, les militaires qui apparaissent près du Luxembourg ne font qu’accentuer un peu plus son désarroi : « Un bataillon de fantassins passe sur le boulevard Saint-Michel ; leurs fusils sont fleuris, leurs couleurs flottent comme mon drapeau sur le balcon du coin, ils chantent la Marseillaise. Ils passent… Je reste… » D’autres jours, cela lui redonne un peu le moral. Ainsi, un soir, lui et Hermine descendent dans la rue pour voir jusqu’à minuit « défiler 4 régiments entiers de zouaves… et des tirailleurs sénégalais, des turcos, puis de l’artillerie coloniale, allant de Montrouge vers le Nord… […] On donne des cigares, des cigarettes aux Noirs… puis très fatigués quelques-uns au repos pendant 5 minutes demandent à boire. On leur offre de la bière, du vin… La plupart préfèrent l’eau. Ma femme et moi, avec l’aide du bistrot qui est entre la gare de Sceaux et la rue Royer-Collard, versons du vin avec de l’eau. ‘‘Merci cousine, merci ma belle… Tu auras la tête à Guillaume…’’ Ils embrassent les jolies filles qui leur portent des raisins, des fleurs, un biscuit. C’est surtout les chefs Marocains sur leurs mulets, les Tunisiens qui ont de spirituels petits chevaux blancs, qui sont magnifiques d’ardeur et de pittoresque. Des ânes d’Afrique portent les mitrailleuses. Les officiers sont salués frénétiquement. Les Sénégalais crient : ‘‘Il y a bon… moi bouffé allemand…’’ Et pendant 4 heures le long du boulevard Saint-Michel sous l’œil blanc de la lampe du refuge en face de la rue Gay-Lussac, défilent ces troupes criantes, chantant […] aux petits drapeaux jaunes, rouges, verts venant de Sceaux, d’Antony […], ces troupes qui sont venues avec chevaux, armes et bagages des pays de l’autre côté de la Méditerranée ».

Même s’il conserve par moments un brin d’humour ou de dérision : « Le 5 o’clock-Taube n’est pas passé cet après-midi : il est vrai qu’il y avait des gendarmes-aviateurs français dans le ciel », le poète broie du noir. Le refus qu’il a essuyé le mine jusqu’à la moelle : « Mais (et j’ai honte à le reconnaître), ce que je suis las ! Ma graisse, ma pensée, ma vie-même, me gênent. Être mort, sous la chaux enterré, sur un champ de bataille, me paraît un sort enviable. » Ou encore : « Et personne ne perd courage excepté moi qui aimerait être mort pour ne pas voir la destruction de Paris, la mère du monde moderne, pour ne pas voir, ne fût-ce qu’un jour, l’abaissement de la Gaule. […] Mouillet Roux, oiseau de malheur, mari d’une Boche, vient me dire que si Paris était détruit, Berlin le serait aussi. Comme si l’un compensait l’autre !!! »

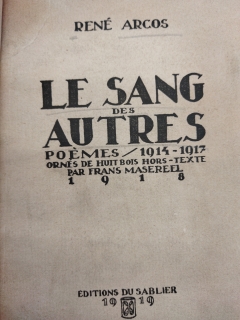

Exemplaire de Vanderpyl du Sang des autres de René Arcos

Durant les dix premiers jours de septembre 1914, Vanderpyl est au fond du trou. Hermine ne supporte plus le pessimisme de son mari. Ne tolère plus non plus qu’il critique les Méridionaux, lesquels, selon lui, par leur manière d’être et leur esprit, desservent la patrie quand ils ne sont pas « une peste pour la France ». Or, Hermine a des origines dans le Sud-Ouest (Tarn), à quoi s’ajoute le fait qu’une bonne partie de sa famille est établie à Arles et dans le Vaucluse ! Comme d’autres, elle en arrive à considérer Fritz, sous son propre toit, comme un paria. « Depuis le commencement de la guerre, je suis traité en étranger chez moi. Édouard Salafa vient me dire chez moi : les Hollandais se sont conduits comme des félons. Je lui demande ce qu’il pense des Méridionaux. Alors Hermine m’injurie… C’est presque une bataille… […] j’aime la France à en crever ! […] Je suis Français pour toujours quoi qu’on en dise, quoi qu’on en pense ». Il se dit prêt à donner sa peau pour sa patrie d’adoption si les privilégiés, « les bourgeois et leurs fils, du gouvernement et des ministères, donnent aussi la leur ! » À la décharge d’Hermine, il convient de dire qu’elle a été déstabilisée par le fait qu’il lui a fallu, en tant qu’épouse d’un allochtone, se faire inscrire dès le début des hostilités comme étrangère à la mairie du XIIIe arrondissement – celle où elle et lui se sont mariés en janvier 1912. Les tensions dans le couple sont telles que la quadragénaire annonce qu’elle entend divorcer. Les scènes de ménage se succèdent. Madame a qualifié Monsieur de « souteneur (ou à peu près) devant témoins (entre autres son cousin Édouard), m’a dit devant les mêmes que tout ce qui est à nous est à elle, que je n’ai rien à foutre en France… Cela a été trop dur et je l’ai bousculée, puis elle m’a mis ses griffes dans les joues. Et dire qu’on prétend que c’est moi le fou ! Je lui dis de coucher seule et je m’en vais depuis hier manger dehors ». Par moments, leurs voisins ont dû se boucher les oreilles, d’autant plus que le Haguenois avait, selon le poète René Arcos (1881-1959), camarade de l’époque de l’impécuniosité, une « voix aiguë » de « la portée d’un lebel ».

Durant les dix premiers jours de septembre 1914, Vanderpyl est au fond du trou. Hermine ne supporte plus le pessimisme de son mari. Ne tolère plus non plus qu’il critique les Méridionaux, lesquels, selon lui, par leur manière d’être et leur esprit, desservent la patrie quand ils ne sont pas « une peste pour la France ». Or, Hermine a des origines dans le Sud-Ouest (Tarn), à quoi s’ajoute le fait qu’une bonne partie de sa famille est établie à Arles et dans le Vaucluse ! Comme d’autres, elle en arrive à considérer Fritz, sous son propre toit, comme un paria. « Depuis le commencement de la guerre, je suis traité en étranger chez moi. Édouard Salafa vient me dire chez moi : les Hollandais se sont conduits comme des félons. Je lui demande ce qu’il pense des Méridionaux. Alors Hermine m’injurie… C’est presque une bataille… […] j’aime la France à en crever ! […] Je suis Français pour toujours quoi qu’on en dise, quoi qu’on en pense ». Il se dit prêt à donner sa peau pour sa patrie d’adoption si les privilégiés, « les bourgeois et leurs fils, du gouvernement et des ministères, donnent aussi la leur ! » À la décharge d’Hermine, il convient de dire qu’elle a été déstabilisée par le fait qu’il lui a fallu, en tant qu’épouse d’un allochtone, se faire inscrire dès le début des hostilités comme étrangère à la mairie du XIIIe arrondissement – celle où elle et lui se sont mariés en janvier 1912. Les tensions dans le couple sont telles que la quadragénaire annonce qu’elle entend divorcer. Les scènes de ménage se succèdent. Madame a qualifié Monsieur de « souteneur (ou à peu près) devant témoins (entre autres son cousin Édouard), m’a dit devant les mêmes que tout ce qui est à nous est à elle, que je n’ai rien à foutre en France… Cela a été trop dur et je l’ai bousculée, puis elle m’a mis ses griffes dans les joues. Et dire qu’on prétend que c’est moi le fou ! Je lui dis de coucher seule et je m’en vais depuis hier manger dehors ». Par moments, leurs voisins ont dû se boucher les oreilles, d’autant plus que le Haguenois avait, selon le poète René Arcos (1881-1959), camarade de l’époque de l’impécuniosité, une « voix aiguë » de « la portée d’un lebel ».

Hermine Augé-Vanderpyl, par Jean H. Marchand (1915, coll. Camau)

Sous l’esthète et l’érudit Vanderpyl, presque toujours tiré à quatre épingles, se tapit un homme enclin à la colère ; pour un rien, il s’emporte verbalement et se montre même à l’occasion violent. Ce qu’il avoue d’ailleurs sans détour dans son Journal – que ses visiteurs ont tout loisir de feuilleter à leur gré ! –, par exemple lorsqu’il a levé la main ou le poing, avant son mariage, sur ses concubines ou encore quand il a cassé une carafe sur la tête de son ami Guy-Charles Cros. On se souvient aussi que son impétuosité a pu faire les choux gras des journalistes, en particulier en janvier 1913, à l’occasion d’un banquet littéraire. Ce qu’il reconnaît dans Mémorial sans dates, ses mémoires en grande partie inédits : « Mes accès de violence d’il y a un quart de siècle, ou plus, éclataient presqu’invariablement à table, comme à ce déjeuner Verlaine où je jetai à la tête d’un orateur mon verre de médiocre bourgogne. L’inoffensif amateur de littérature qui avait pris la parole, emporté par son éloquence, déclara au beau milieu de son discours (c’était un des frères Natanson qui fondèrent la Revue blanche) que nous appartenions tous à la même race. Il parlait de la race humaine et je l’aurais ainsi entendu si, depuis mon entrée dans la salle du banquet, je n’avais été agacé – l’absinthe aidant – par la vue de tout ce beau monde venu pour fêter cet homme si doué et si faible, faible jusques aux extrêmes conséquences de son état d’être d’exception, que fut l’auteur de Sagesse… Et qui, sans doute, s’il avait pu quitter pour quelques instants son éternité de poète, aurait ri ou proféré des injures de voir célébrer, par cette tranquille bourgeoisie lettrée, son génie d’ange tendre et maudit. J’ai appris trop tard ‘‘qu’on n’assiste pas à de pareilles réjouissances’’ ; on ne sait pas tout à 35 ans. » Pour éviter de porter son agressivité sur ses proches, il arrive même à Vanderpyl de se frapper la tête contre les murs quand il ne se matraque pas le crâne à coups de barre de fer ! Cet homme jovial, généreux, cultivé qui a impressionné bien des gens par sa faconde, qui a séduit bien des femmes par son exceptionnelle érudition et ses bons mots d’esprit, se transforme trop souvent en Hyde. Un Hyde qui a une ahurissante faculté de se fâcher avec tout le monde et une faculté tout aussi déconcertante de se raccommoder avec les victimes de ses invectives et de ses méchancetés. Dans son Journal comme dans la vie courante, il raille et insulte pour ainsi dire tous les habitants de la planète. Pourtant, certaines de ses qualités expliquent que bien des gens lui ont tout de même gardé leur estime.

Sous l’esthète et l’érudit Vanderpyl, presque toujours tiré à quatre épingles, se tapit un homme enclin à la colère ; pour un rien, il s’emporte verbalement et se montre même à l’occasion violent. Ce qu’il avoue d’ailleurs sans détour dans son Journal – que ses visiteurs ont tout loisir de feuilleter à leur gré ! –, par exemple lorsqu’il a levé la main ou le poing, avant son mariage, sur ses concubines ou encore quand il a cassé une carafe sur la tête de son ami Guy-Charles Cros. On se souvient aussi que son impétuosité a pu faire les choux gras des journalistes, en particulier en janvier 1913, à l’occasion d’un banquet littéraire. Ce qu’il reconnaît dans Mémorial sans dates, ses mémoires en grande partie inédits : « Mes accès de violence d’il y a un quart de siècle, ou plus, éclataient presqu’invariablement à table, comme à ce déjeuner Verlaine où je jetai à la tête d’un orateur mon verre de médiocre bourgogne. L’inoffensif amateur de littérature qui avait pris la parole, emporté par son éloquence, déclara au beau milieu de son discours (c’était un des frères Natanson qui fondèrent la Revue blanche) que nous appartenions tous à la même race. Il parlait de la race humaine et je l’aurais ainsi entendu si, depuis mon entrée dans la salle du banquet, je n’avais été agacé – l’absinthe aidant – par la vue de tout ce beau monde venu pour fêter cet homme si doué et si faible, faible jusques aux extrêmes conséquences de son état d’être d’exception, que fut l’auteur de Sagesse… Et qui, sans doute, s’il avait pu quitter pour quelques instants son éternité de poète, aurait ri ou proféré des injures de voir célébrer, par cette tranquille bourgeoisie lettrée, son génie d’ange tendre et maudit. J’ai appris trop tard ‘‘qu’on n’assiste pas à de pareilles réjouissances’’ ; on ne sait pas tout à 35 ans. » Pour éviter de porter son agressivité sur ses proches, il arrive même à Vanderpyl de se frapper la tête contre les murs quand il ne se matraque pas le crâne à coups de barre de fer ! Cet homme jovial, généreux, cultivé qui a impressionné bien des gens par sa faconde, qui a séduit bien des femmes par son exceptionnelle érudition et ses bons mots d’esprit, se transforme trop souvent en Hyde. Un Hyde qui a une ahurissante faculté de se fâcher avec tout le monde et une faculté tout aussi déconcertante de se raccommoder avec les victimes de ses invectives et de ses méchancetés. Dans son Journal comme dans la vie courante, il raille et insulte pour ainsi dire tous les habitants de la planète. Pourtant, certaines de ses qualités expliquent que bien des gens lui ont tout de même gardé leur estime.

Vanderpyl et Alexandre Natanson bien surpris de se retrouver ensemble (fin 1915)

Vanderpyl et Alexandre Natanson bien surpris de se retrouver ensemble (fin 1915)

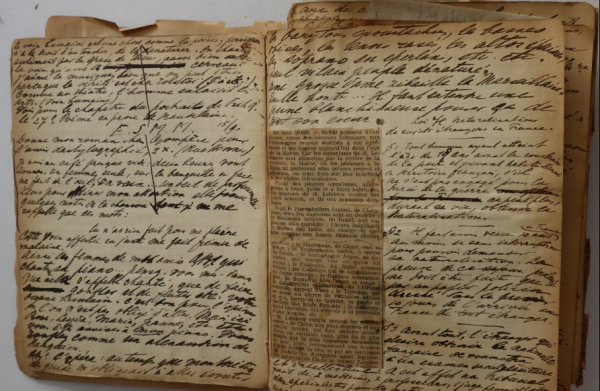

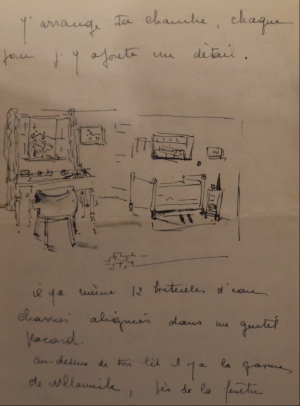

En ce début de septembre 1914, l’auteur ne voit plus d’issue. En dernier recours, il tente de se justifier : « Hermine vit une vie totalement séparée de la mienne et je me prépare à son départ psychique. Pas de vains mots ; une femme qui reproche à son propre mari le fait qu’il est étranger, qu’il n’a rien à faire en France, qu’il vit de l’argent d’une Française, etc. etc… une telle femme, on la quitte. On fait taire son cœur et on se rend compte que de rester avec une pareille personne serait s’abaisser à l’extrême. Cette femme, parce qu’elle avait un pauvre petit héritage d’une tante, n’a jamais pu s’imaginer que je l’avais épousée sans intérêt. Si ma pauvre mère mourrait – et j’espère bien que je vivrai moins longtemps que tous ceux qui pensent à me léguer quelque chose –, je dis si ma pauvre mère était morte, elle n’aurait pas pu me jeter à la tête ces ignominies ! En outre, depuis que je suis marié, à part que j’ai pas mal rapporté, je me suis toujours appliqué à gagner de l’argent ou à préparer la manière d’en gagner. Que diable ! je ne suis qu’un auteur de trente-huit ans !!! » Cinquante ans plus tard, Hermine et Fritz vivaient toujours ensemble dans ce même appartement (photo ci-dessous, années cinquante), sans plus guère de soucis pécuniaires. Ceci même si les tensions resurgissaient par moments…

La Légion étrangère

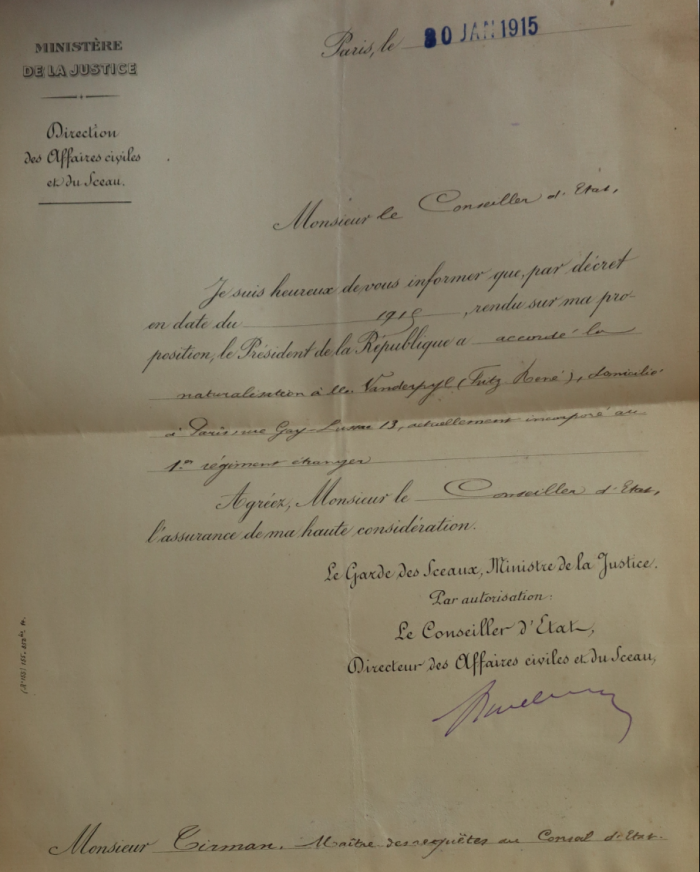

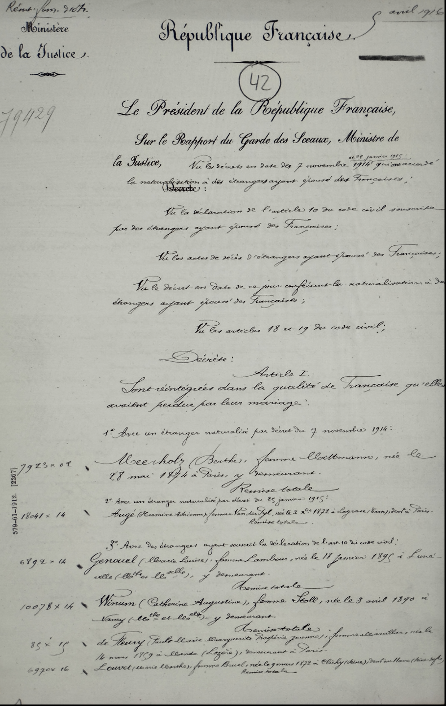

Or, contre toute attente, les choses vont s’apaiser en l’espace de quelques jours. Le 10 septembre, Vanderpyl note : « Madame Hermine, enfin, ce soir, décide de faire la paix… N’en parlons plus. Je l’aime et ça fait le compte. » Et le grand soulagement survient le surlendemain : « Ce matin, j’ai lu dans L’Écho de Paris qu’on priait tous les ajournés étrangers et autres à repasser la visite. Sans en parler à ma femme, et au lieu d’aller à mon cours d’ambulancerie, je suis allé aux Invalides. Je suis pris et de droit devient français… Une nouvelle vie courte ou longue, j’aime mieux qu’elle soit longue, commence donc pour moi… » Autorisé à s’engager, mais bien entendu pas encore naturalisé, Fritz rédige sans tarder son testament – ceci dans son Journal, dont il défend en la circonstance la publication. « Drôle de vie ! et j’ai la trouille ! Parfaitement », conclut-il.

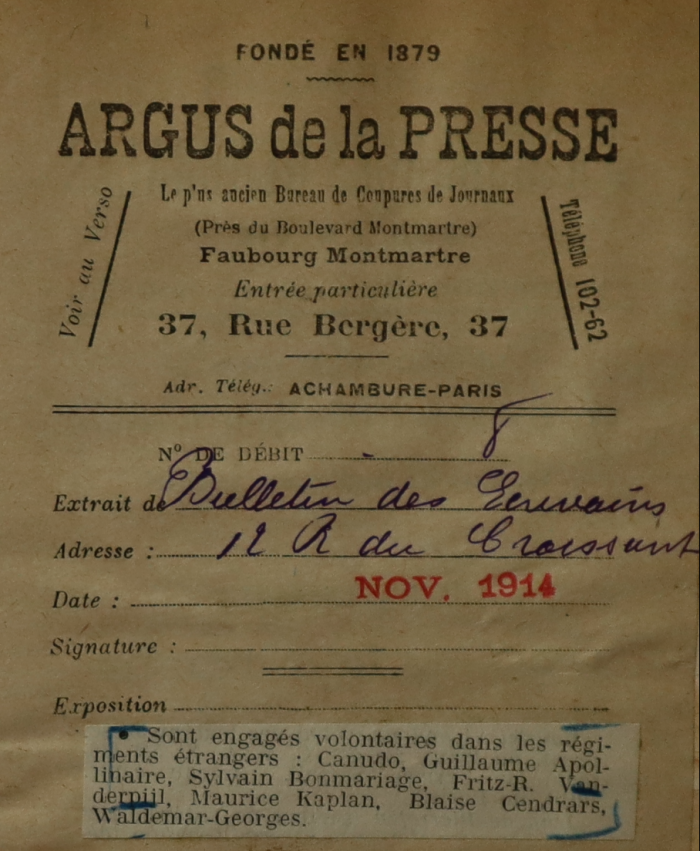

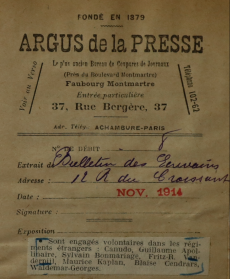

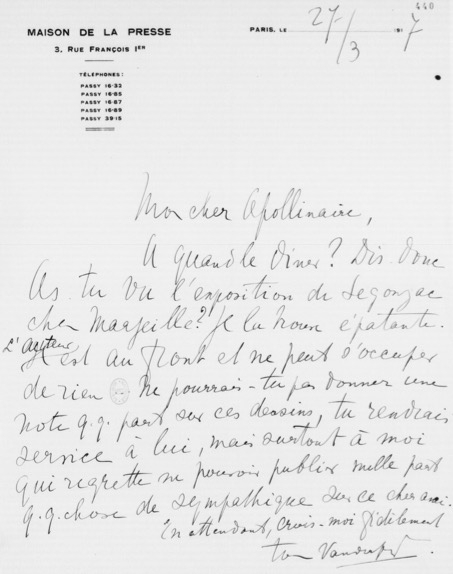

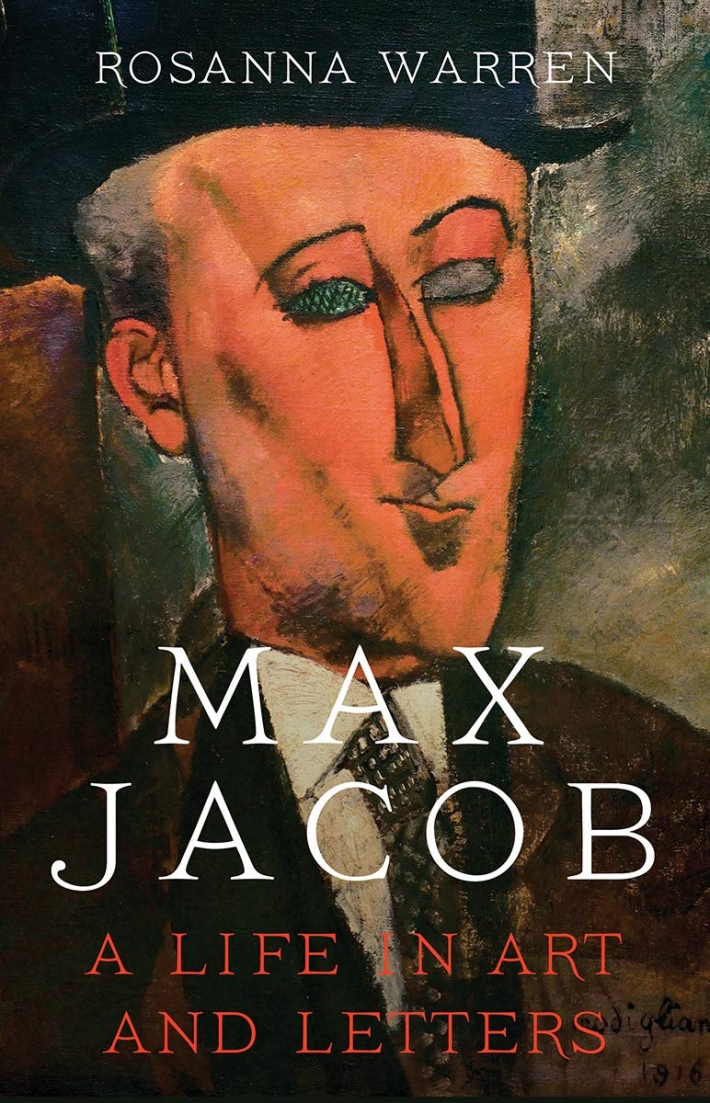

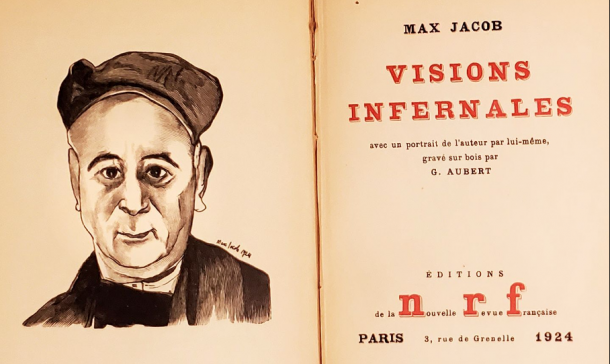

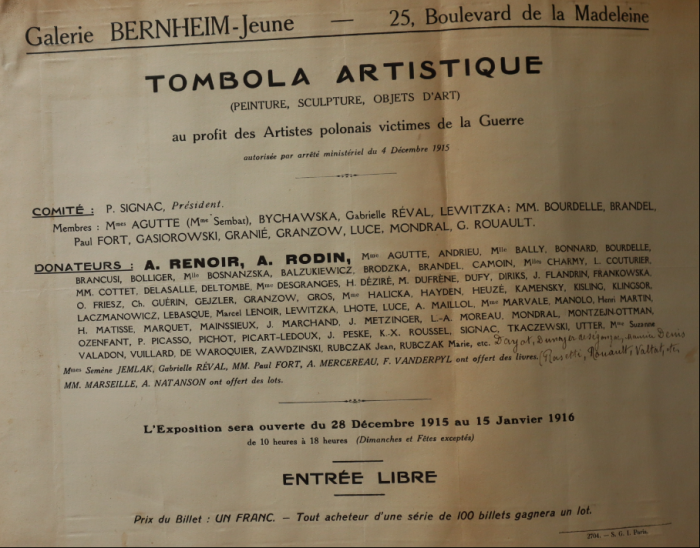

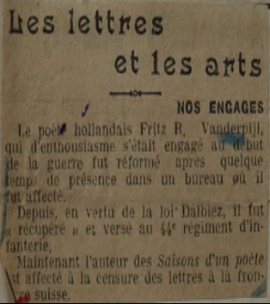

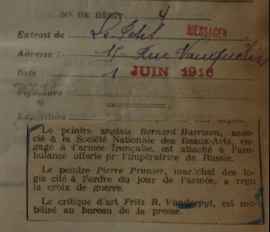

Vanderpyl légionnaire, annonce la presse

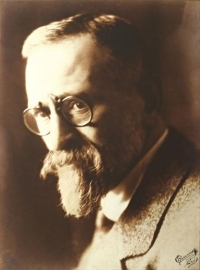

Sur-le-champ, il se fait légionnaire. Que serait-il devenu dans un pays où aucune force combattante ne recrutait les étrangers ? Dans sa rubrique « La Boîte aux Lettres » – laquelle donne des nouvelles des journalistes et des écrivains en temps de guerre –, le quotidien L’Intransigeant annonce à ses lecteurs le 22 septembre : « Le poète Fritz-R. Vanderpyl est soldat depuis huit jours au 1er régiment étranger. Et soldat exemplaire. » Le Haguenois se demande comment Fernand Divoire (1883-1951), collaborateur de ce quotidien, a été mis au courant ; ce dernier lui adresse d’ailleurs un petit mot pour lui souhaiter le meilleur : « Bonne chance, oude Fritz, et reviens-nous intact. » Dans son premier numéro, Le Bulletin des Écrivains – mensuel créé par ce même Divoire et quelques autres journalistes pour servir la mémoire des hommes de lettres morts et pour établir un lien entre les auteurs combattants – fera lui aussi part à ses lecteurs – écrivains au front, leurs amis et leur famille – de la nouvelle situation du Hollandais dont le nom figure en assez bonne compagnie : « Sont engagés volontaires dans les régiments étrangers : Canudo, Guillaume Apollinaire, Sylvain Bonmariage, Fritz-R. Vanderpyl, Maurice Kaplan, Blaise Cendrars, Waldemar-Georges. » Dans une lettre envoyée depuis le front le 30 septembre à Hermine, Guy-Charles Cros partage le soulagement de son ami : « Bravo pour Fritz dont les désirs sont ainsi exaucés ! » Dans sa correspondance, Max Jacob (1876-1944) mentionne lui aussi cet engagement : « J’ai eu des nouvelles d’Avignon par Galanis qui y était. Notre Picasso habite 14, rue saint-Bernard et fait, dit-on, les plus belles choses qu’il ait jamais faites. Guillaume Apollinaire est (à Orléans) à la Légion étrangère avec Serge et Galanis. Ils y souffrent de voisinages peu agréables. Vanderpyl y est aussi et, je crois, Canudo. Aucune nouvelle de Salmon ; Mac Orlan blessé au pied est revenu puis reparti […]. Galanis, retour d’Avignon, engagé à Orléans dans la Légion Étrangère, voisinant avec Guillaume, Serge, Vanderpyl en Canudo dans une racaille écœurante. »

Sur-le-champ, il se fait légionnaire. Que serait-il devenu dans un pays où aucune force combattante ne recrutait les étrangers ? Dans sa rubrique « La Boîte aux Lettres » – laquelle donne des nouvelles des journalistes et des écrivains en temps de guerre –, le quotidien L’Intransigeant annonce à ses lecteurs le 22 septembre : « Le poète Fritz-R. Vanderpyl est soldat depuis huit jours au 1er régiment étranger. Et soldat exemplaire. » Le Haguenois se demande comment Fernand Divoire (1883-1951), collaborateur de ce quotidien, a été mis au courant ; ce dernier lui adresse d’ailleurs un petit mot pour lui souhaiter le meilleur : « Bonne chance, oude Fritz, et reviens-nous intact. » Dans son premier numéro, Le Bulletin des Écrivains – mensuel créé par ce même Divoire et quelques autres journalistes pour servir la mémoire des hommes de lettres morts et pour établir un lien entre les auteurs combattants – fera lui aussi part à ses lecteurs – écrivains au front, leurs amis et leur famille – de la nouvelle situation du Hollandais dont le nom figure en assez bonne compagnie : « Sont engagés volontaires dans les régiments étrangers : Canudo, Guillaume Apollinaire, Sylvain Bonmariage, Fritz-R. Vanderpyl, Maurice Kaplan, Blaise Cendrars, Waldemar-Georges. » Dans une lettre envoyée depuis le front le 30 septembre à Hermine, Guy-Charles Cros partage le soulagement de son ami : « Bravo pour Fritz dont les désirs sont ainsi exaucés ! » Dans sa correspondance, Max Jacob (1876-1944) mentionne lui aussi cet engagement : « J’ai eu des nouvelles d’Avignon par Galanis qui y était. Notre Picasso habite 14, rue saint-Bernard et fait, dit-on, les plus belles choses qu’il ait jamais faites. Guillaume Apollinaire est (à Orléans) à la Légion étrangère avec Serge et Galanis. Ils y souffrent de voisinages peu agréables. Vanderpyl y est aussi et, je crois, Canudo. Aucune nouvelle de Salmon ; Mac Orlan blessé au pied est revenu puis reparti […]. Galanis, retour d’Avignon, engagé à Orléans dans la Légion Étrangère, voisinant avec Guillaume, Serge, Vanderpyl en Canudo dans une racaille écœurante. »

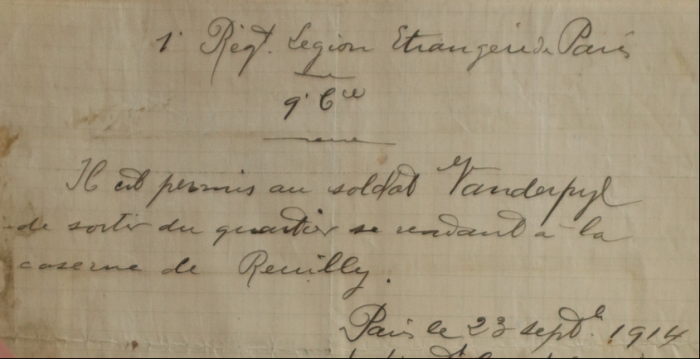

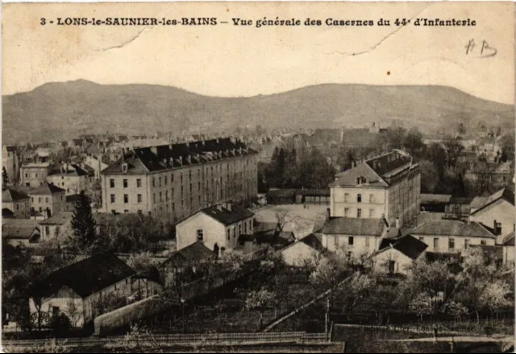

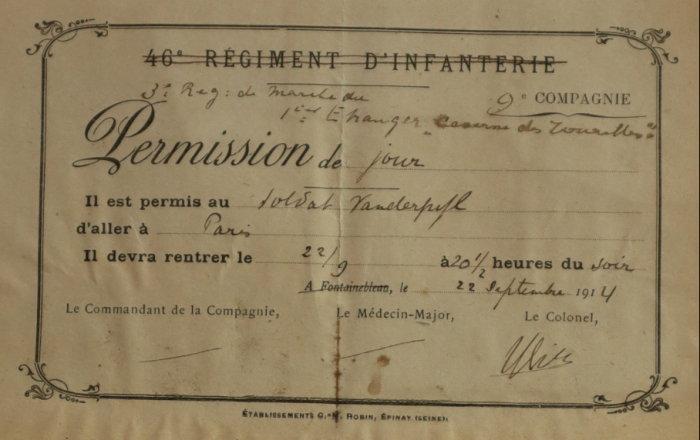

Passé d’abord par la caserne des Tourelles (Compagnie du 1er Régiment Légion étrangère, Paris) pour les premières formalités, Vanderpyl est affecté dès le 23 septembre – ainsi qu’en atteste une autorisation de sortie signée par le lieutenant commandant de la compagnie en question (ci-dessous, signature illisible) – à celle de Reuilly, dans le XIIe arrondissement de Paris. Le 27 mars 1915, le diariste se souvient d’une excursion de l’une à l’autre, ceci alors qu’il visite une petite église, rue de Bagnolet, qu’il a vue « pour la première fois le soir entre 6 et 7 heures, vers le milieu de septembre 1914, quand on nous faisait partir de Reuilly pour les Tourelles (sic). Je parlerai probablement un jour de cette tragique balade entre Serpieri et Hayes, portant des paquets d’effets militaires, chacun selon sa bonne volonté. Je n’en pouvais déjà plus, en haut de la rue de Charonne quand, tout à coup, de loin, j’aperçois cette église villageoise ».

Autorisation de sortie, 23 septembre 1914, caserne des Tourelles

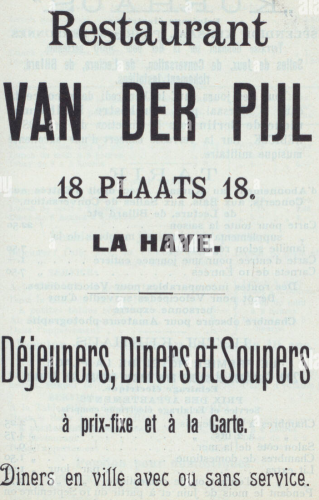

Peu après la guerre, dans le périodique belge Pourquoi pas ?, il évoquera ce premier uniforme : « Quand les nègres auront leur Guillaume le Conquérant et que Paris sera tout à fait comme Chicago (heureuse époque !), je ne pourrai encore oublier mon premier vêtement militaire d’engagé volontaire de 1914. C’était bien la peine que ma grand-mère d’Amsterdam m’achetât, à mes vingt ans, un remplaçant pour que je me voie, à quarante, dans un accoutrement dont tel troufion de Caf’ Conc’ aurait été jaloux : un pantalon de sergent de ville, un vieux képi rouge, une veste d’artilleur et un trac… mais un trac atroce. » À Reuilly, le simple troupier occupe – grâce à ses kilos et au fait qu’il parle plusieurs langues – les fonctions de chef de l’enrôlement des volontaires étrangers. Séjournant vingt ans plus tard aux Pays-Bas, le journaliste André Delhay (1889-1962) se souvient de lui, avant, pendant et après le conflit : « Vous le rappelez-vous, jadis, polyglotte en redingote et chapeau de forme, guidant, le jour, des gens de tous pays et le soir, entre deux discours, à la Closerie des Lilas puis à l’Habitué, rue de Buci, brodant des refrains mélodieux et surprenants : ‘‘Il pleut, c’est à pleurer… et il y a des poètes qui n’ont pas de parapluie.” Le revoyez-vous, ensuite, barbichu, en capote de soldat de la Grande Guerre ; puis, en veston noir et pantalon à petits carreaux, aidant, dans la presse, les peintres d’avant-garde et régentant la table française. Quelle géniale figure, gourmande, grognonne, tendre et exaltée !... C’était le fils d’un restaurateur de La Haye… » Une page volante des « archives Vanderpyl » porte ces lignes : « Afin de se rendre indispensable dans les bureaux, il raconte à son commandant qu’il savait dix langues. On l’avait mis dans une pièce aux murs couleur anthracite où il devait tenir à jour un registre mentionnant leur nationalité, des Japonais, Croates, Polonais, Suisses, Italiens, Portugais, Américains du Sud et du Nord qui venaient s’engager. » Autrement dit, dans un bureau éloigné tout au plus de deux kilomètres de son domicile, le soldat exemplaire accueille et inscrit les hommes qui se présentent, ce dont il doit rendre compte quotidiennement au commandant. Dans un premier temps, il ressent, dans ce lieu où s’avancent des ressortissants d’une cinquantaine de pays différents, nous dit-il, une forme de bien-être comme au sein d’une rédaction « de petits journaux dans les environs des grands boulevards ». En quelque sorte, un prisonnier heureux de se rendre enfin utile.

Caserne Reuilly

Les médecins-majors ne recalant dorénavant aucun volontaire – pas même un Suisse tuberculeux –, le travail ne manque pas. Dans la caserne où prennent place les activités de quatre compagnies, Fritz retrouve son « ami le poète Aeschimann ». Il a pour collègue un certain Lévy : « C’est un embusqué type, recommandé par la Haute Finance… mais comme je viens de le dire, ce sera pour après la guerre, si je vis encore, d’en parler. Entre-temps, je ferai de mon mieux pour me brouiller avec lui. » Ce passage est à mettre en regard d’une phrase que Vanderpyl a consignée le 7 août 1914 : « Je crois que jusqu’à nouvel ordre, je ne sens plus l’antisémitisme. » En d’autres mots, il se propose de laisser au repos, en ces temps de guerre, sa virulente fibre antijuive. Ce qui ne va pas de soi. Alors que Clémenceau entend dénicher les embusqués, poursuit le légionnaire, le petit Lévy, qui appartient à l’écurie du Tigre, ne dort jamais à la caserne, ne fout rien, il est « arrogant comme seulement un petit Juif rouquin, riche et sûr de son affaire, peut l’être ». Cet antisémitisme, en même temps que la parution en 1942 de la brochure L’Art sans patrie, un mensonge : le pinceau d’Israël, que sa collaboration aux quotidiens Paris-Soir et Paris-Midi pendant l’Occupation ainsi que le placement, à la même époque, de quelques chroniques picturales dans le Pariser Zeitung, vaudront au critique de figurer, dès septembre 1944, à côté de son ami Maurice de Vlaminck et de quelques autres auteurs plus ou moins proches – Jean Ajalbert (1863-1947), Fernand Divoire, Henri Béraud (1885-1958), André Germain (1881-1971), Edmond Jaloux (1878-1949), Camille Mauclair (1872-1945), Charles Maurras (1868-1952), André Salmon –, sur la liste des hommes de lettres indésirables dressée par le Comité national des écrivains. Ce discrédit entraînera pour ainsi dire la fin de la carrière de Fritz – à près de soixante-dix ans – comme commentateur d’art et analyste gastronomique. D’autre part, il hâtera sans aucun doute l’oubli dans lequel ce « réjouissant Hollandais-méridional que tout le Quartier Latin a connu » est tombé.

Arthur Knaap

Parmi les volontaires que le 2e classe Vanderpyl enregistre au sein de son unité – rebaptisée, fin octobre 1914, 3e Régiment de marche de Paris du 1er Étranger, lequel comprenait outre des volontaires de divers pays, des pompiers et des gendarmes français – figurent un certain nombre de ses compatriotes. Ainsi, le 31 octobre, il inscrit le Néerlandais d’origine indonésienne, Arthur Knaap (1893-1938) : « Le capitaine Fernagu dit au sergent du poste : ‘‘Vous connaissez la consigne… faut pas laisser entrer des femmes ! Il y a bien assez de cons ici…’’ Élégance d’expression toute française. Arthur Knaap, le fils du Javanais Knaap, journaliste, vient s’engager… il est aussi beau (ou presque) que sa délicieuse sœur. Qu’il sera affreux sous l’uniforme ! » Arthur Knaap a laissé de nombreuses lettres qu’il adressait à son amoureuse ; en 2014, un livre (Patria) ainsi qu’un film intitulé No Man’s Land. Au cœur des combats de la Première Guerre mondiale a été tiré de ses écrits.

Parmi les volontaires que le 2e classe Vanderpyl enregistre au sein de son unité – rebaptisée, fin octobre 1914, 3e Régiment de marche de Paris du 1er Étranger, lequel comprenait outre des volontaires de divers pays, des pompiers et des gendarmes français – figurent un certain nombre de ses compatriotes. Ainsi, le 31 octobre, il inscrit le Néerlandais d’origine indonésienne, Arthur Knaap (1893-1938) : « Le capitaine Fernagu dit au sergent du poste : ‘‘Vous connaissez la consigne… faut pas laisser entrer des femmes ! Il y a bien assez de cons ici…’’ Élégance d’expression toute française. Arthur Knaap, le fils du Javanais Knaap, journaliste, vient s’engager… il est aussi beau (ou presque) que sa délicieuse sœur. Qu’il sera affreux sous l’uniforme ! » Arthur Knaap a laissé de nombreuses lettres qu’il adressait à son amoureuse ; en 2014, un livre (Patria) ainsi qu’un film intitulé No Man’s Land. Au cœur des combats de la Première Guerre mondiale a été tiré de ses écrits.

Autre nouveau légionnaire, celui-ci à compter du 29 octobre : « un journaliste hollandais nommé Monnier ». Le 27 novembre, ce Monnier laisse un mot d’adieu à Vanderpyl car son régiment (3e régiment du 1er Étranger) part le lendemain à l’aube. Malgré ses réticences à côtoyer des Hollandais au sein de la caserne, Vanderpyl passe tout de même un peu de temps avec quelques-uns d’entre eux : ainsi, un certain Suermondt et Ebed van der Vlugt (1886-1957), le retrouvent le 28 novembre 1914 avec quelques compères pour boire un verre dans son bureau non chauffé. Le même jour, Fritz précise dans son Journal : « Il y a au régiment un nombre assez élevé de Néerlandais : des employés, des interprètes, des hommes de peine, des journalistes, des négociants, des jeunes gens riches comme ce Van der Vlugt, etc. Mais Van der Vlugt a fait énormément d’études… il s’y connaît sérieusement en photographie, paraît-il. Je n’en sais rien. Mais il dit des choses très sensées sur les préliminaires d’une paix prochaine. On laisserait faire les socialistes allemands qui arrangeraient un gouvernement républicain en Prusse. Les autres États se détacheraient des Hohenzollern… Enfin, c’est trop long à expliquer… on verra bien ! »

12 légionnaires du régiment de Vanderpyl : Moïse Kisling (croix à gauche) et E. van der Vlugt (croix à droite). Le barbu pourrait-il être Vanderpyl ? (source : https://nllegioen.eu)

Comme beaucoup de ses contemporains, Fritz imagine que le conflit ne va pas s’éterniser. À d’autres moments, toutefois, il redoute « que cette plus affreuse de toutes les guerres » traîne « infiniment ». Il lui arrive d’ailleurs de parier un dîner ou un déjeuner avec d’autres soldats sur la durée de la guerre. Ainsi le 13 décembre : « M. Vanderpyl paiera un modeste repas d’au moins 100 sous si les Boches ne sont pas chassés de France avant la fin du mois de mars 1915. » À la veille de Noël, il évoque avec admiration le lieutenant Pierre de Lupel (1880-1929) qui est en convalescence à la Légion ; cet officier français est justement un ami « de Van der Vlugt, le rentier-philosophe », ainsi que de l’auteur belge Sylvain Bonmariage (1887-1966). Ce dernier, « bien élevé, mais d’une bêtise rarissime » se montre gentil avec Fritz : il « est d’une supérieure politesse avec moâ ! » ; le Hollandais connaissait le Belge avant qu’ils ne se retrouvent sous le même uniforme ; il le considérait d’ailleurs déjà comme un « grand crétin ». Malgré cela, il colle dans son Journal trois « sonnets pour les morts » que le Belge a composés et lui a recopiés, ceci non sans préciser que le quatrième vers du premier poème est de sa main.

On évalue le nombre de Néerlandais ayant signé un contrat à la Légion étrangère « pour la durée de la guerre » entre 215 et 1400, la Légion elle-même avançant le chiffre de 222. Dans Au service de la France. Les Volontaires étrangers de 1914, M.-C. Poinsot parle de plus de trois cents Hollandais regroupés le 26 août 1914 derrière le patriote Ricordo. Beaucoup de ces hommes vivaient à Paris avant le déclanchement des hostilités. Une part assez importante de ces volontaires aurait rejoint les forces régulières de l’armée. La Légion étant uniquement composée d’unités d’infanterie, il a paru en effet utile d’en répartir, en fonction de leurs capacités, dans l’armée de Terre et l’armée de l’Air au même titre que les citoyens français. Quelques Néerlandais ont ainsi piloté des avions de guerre. Il convient de noter qu’au total, quelques milliers de Néerlandais ont combattu sous d’autres couleurs, leur pays étant resté neutre (Belgique, Australie, États-Unis, Allemagne…). Rien qu’en 1914, environ 44 000 étrangers représentant 51 nationalités se sont présentés pour s’engager dans la Légion. Dont plusieurs centaines sont donc passés devant la barbe de Vanderpyl.

Permission dont a bénéficié Fritz à la veille de son départ de la caserne des Tourelles

Permission dont a bénéficié Fritz à la veille de son départ de la caserne des Tourelles

Distractions et désillusions du légionnaire

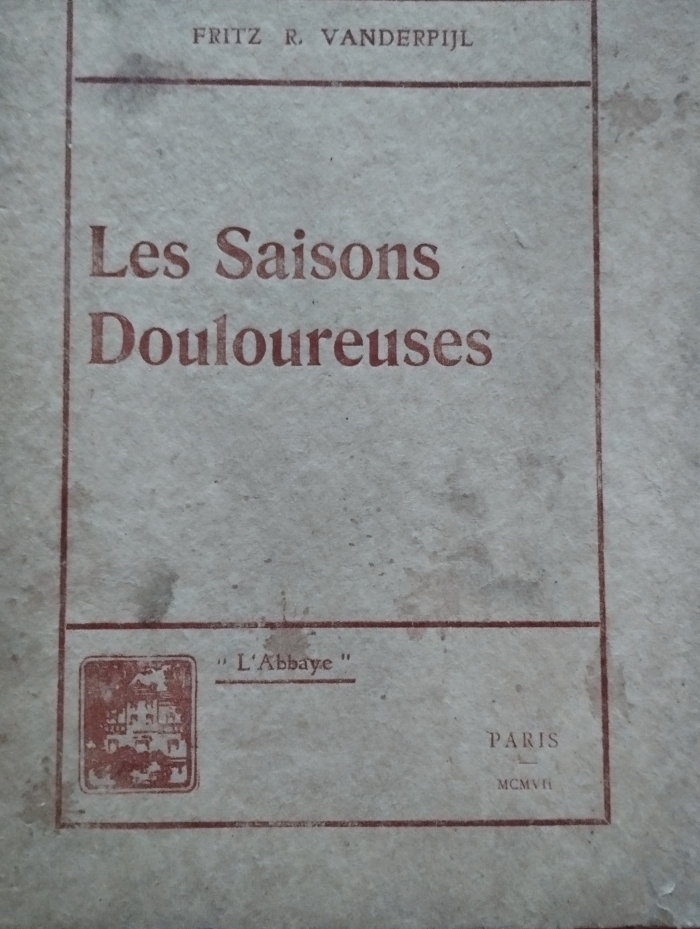

À la caserne, Vanderpyl côtoie d’autres connaissances, par exemple le Vallorbier Fernand Roches, le jeune Aguet – l’artiste et futur acteur William Aguet (1892-1965) ? –, neveu du député Gaston Thomson (1848-1932), ainsi que le peintre Moïse Kisling qui devait être blessé dans l’attaque au cours de laquelle Cendrars perdit un bras. Mais le plus souvent, leur compagnie lui est un motif d’irritation. N’écrit-il pas, le 11 novembre : « Il paraît qu’on va faire venir ici un bataillon du Régiment étranger d’Orléans. Pourvu qu’à côté de Roches et d’Aguet, de Bonmariage & de Kisling, l’infâme Apollinaire ne s’aboule pas ! » Ah ! pourquoi l’infâme Apollinaire redeviendra-t-il fréquentable moins de deux ans plus tard ? De toute façon, bien peu de soldats trouvent grâce aux yeux de Fritz. Parfois, il tolère la présence d’un certain Vincent Diamante – né en 1885 à Constantinople, naturalisé français le 31 décembre 1924 – qui fait rire la compagnie. À Reuilly, Paul Aeschimann semble être l’un des rares qu’il apprécie. Même si celui-ci lui communique à l’occasion des nouvelles peu fiables et peu faites pour lui remonter le moral. Ainsi, le 19 octobre : « Aeschimann, soldat de 1re classe de la 8e, me dit aujourd’hui qu’il paraît que le médecin-major Georges Duhamel a été tué par l’ennemi !! Pauvre, brave Duhamel. Albane doit être folle de chagrin. » Vanderpyl a été un proche de l’Abbaye de Créteil, cette communauté artistique utopiste des années 1906-1907 qui réunissait, à côté de Duhamel, le poète et futur galeriste Charles Vildrac (1882-1971), le flamboyant et fantasque auteur Alexandre Mercereau (1884-1945) ou encore le peintre Albert Gleizes (1881-1953), autant d’artistes qui ont joué un rôle important dans la vie du Hollandais et qui ont d’ailleurs imprimé et édité Les Saisons douloureuses, son premier recueil de vers français (couverture ci-dessous). Il a passé maints moments en compagnie de l’actrice Blanche Albane (1886-1975) et de son mari Georges Duhamel, surtout au cours des premières années de leur union. Il était d’ailleurs présent à la mémorable fête donnée à l’Abbaye de Créteil le 21 juillet 1907 au cours de laquelle les deux jeunes gens se sont rencontrés. Le 29 octobre 1914, Vanderpyl apprend par l’un de ses voisins d’immeuble que le futur académicien est en réalité toujours en vie. Après la Grande Guerre, les liens entre les deux hommes se distendront. Ils finiront même par s’ignorer totalement. Voire, qui sait, par se détester.

Premier recueil en français de Vanderpyl, 1907

Avec un antiquaire répondant au patronyme de Blaise ou avec Attilio Serpieri (1867-1924), un pianiste et compositeur sicilien, eux aussi légionnaires, Fritz prend la liberté d’aller déjeuner dans le quartier de la caserne, parfois chez un Italien, le plus souvent chez Gustave Thullier, restaurateur établi depuis un demi-siècle au 243 du faubourg Saint-Antoine, dont la femme concocte une cuisine bourgeoise excellente. À l’épouse de M. Blaise, le critique envoie un exemplaire de ses Six promenades au Louvre. De Giotto à Puvis de Chavannes. Il offre ce même essai sur l’art à un capitaine, petit-neveu du peintre Thomas Couture (1815-1879), seul officier avec lequel il semble avoir eu quelques atomes crochus et qui va le dispenser de se faire vacciner contre la typhoïde. Une piqûre qu’il redoute bien plus que d’être envoyé au front, ainsi que le révèle cette note du 15 novembre : « On va nous vacciner aujourd’hui avec du sérum anti-typhoïde ou quelque chose dans ce genre. Je déclarerai que je suis syphilitique et bilieux pour ne pas avoir mon sang pourri par une dose de saloperie dont personne encore aujourd’hui ne connaît l’efficacité ni les conséquences ! » On comprend de quel côté Vanderpyl aurait penché en pleine pandémie de Covid-19…

Après des premières semaines au cours desquelles l’enthousiasme prédominait, Vanderpyl commence à sérieusement s’ennuyer entre ses quatre murs de Reuilly. Au point d’en arriver à écrire, la veille de Noël, qu’« on s’emmerde à mort dans cette caserne ». Il faut dire qu’au fil du temps, les engagés se font de plus en plus rares. L’un d’eux parvient tout de même à l’amuser :

Un des derniers engagés qui s’amène avec son p’tit ballot et une cigarette derrière l’oreille.

– Nom… prénom… adresse… et que faîtes-vous dans le civil ?

– ?

– Quelle profession ?

– Démolisseur.

– Démolisseur !! Ah… bien… voilà comme il nous en faudrait beaucoup : des démolisseurs colosses.

La lettre aux épingles de sûreté

En l’absence de nouveaux volontaires, le soldat exemplaire « reste des journées entières sans presque rien faire ». Il relit le roman picaresque Gil Blas de Le Sage (1668-1747). Ce n’est pas la requête tardive de son chef de bureau – écrire une chanson en vue de la mettre en musique – qui va le galvaniser. Dans son bureau « froid, noir et puant » où il a recueilli un chien qui errait dans la cour, il n’a plus pour tâche que de recopier des lettres ennuyeuses afin de demander, par exemple, des gamelles ou d’autres ustensiles à l’Intendance. « Voilà le commandant-major qui m’appelle. Des lettres à copier qui parlent de moulins à café… Hier, c’étaient des items parlant de 9 000 épingles de sûreté !!!! […] Heureusement que j’ai une excellente gomme à encre, car j’ai tellement peur de me tromper que chaque fois, en copiant une lettre, je fais des fautes. » Face à l’ennui, il regrette de ne pas être au front. Toutefois, le sort que connaissent ses camarades éteint bien vite en lui la moindre velléité : « Ceux qui en reviennent déjà, écrit-il le 7 décembre, ceux de notre régiment que de trop longues marches forcées ont rendu inaptes à faire campagne, tremblent quand ils parlent de leur aventure. Ils manquaient de tout, les voitures étaient restées en panne, dès le premier jour. Les rhumatisants, les plus ou moins faibles, n’en pouvaient plus le lendemain. Mais je crois que c’est surtout la frousse qui les a rendus malades. » Dans son oisiveté, Vanderpyl se demande quel auteur se lèvera pour écrire, un jour, sur la guerre « les pages que la postérité exigera de nous autres, impuissants écrivains ? »

En l’absence de nouveaux volontaires, le soldat exemplaire « reste des journées entières sans presque rien faire ». Il relit le roman picaresque Gil Blas de Le Sage (1668-1747). Ce n’est pas la requête tardive de son chef de bureau – écrire une chanson en vue de la mettre en musique – qui va le galvaniser. Dans son bureau « froid, noir et puant » où il a recueilli un chien qui errait dans la cour, il n’a plus pour tâche que de recopier des lettres ennuyeuses afin de demander, par exemple, des gamelles ou d’autres ustensiles à l’Intendance. « Voilà le commandant-major qui m’appelle. Des lettres à copier qui parlent de moulins à café… Hier, c’étaient des items parlant de 9 000 épingles de sûreté !!!! […] Heureusement que j’ai une excellente gomme à encre, car j’ai tellement peur de me tromper que chaque fois, en copiant une lettre, je fais des fautes. » Face à l’ennui, il regrette de ne pas être au front. Toutefois, le sort que connaissent ses camarades éteint bien vite en lui la moindre velléité : « Ceux qui en reviennent déjà, écrit-il le 7 décembre, ceux de notre régiment que de trop longues marches forcées ont rendu inaptes à faire campagne, tremblent quand ils parlent de leur aventure. Ils manquaient de tout, les voitures étaient restées en panne, dès le premier jour. Les rhumatisants, les plus ou moins faibles, n’en pouvaient plus le lendemain. Mais je crois que c’est surtout la frousse qui les a rendus malades. » Dans son oisiveté, Vanderpyl se demande quel auteur se lèvera pour écrire, un jour, sur la guerre « les pages que la postérité exigera de nous autres, impuissants écrivains ? »

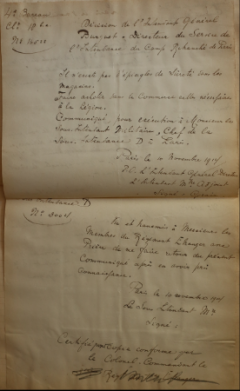

À la maussaderie s’ajoute le fait, ainsi qu’on l’a vu, que l’entente de Fritz avec les autres gratte-papier était loin d’être parfaite. À propos d’Aguet et de Fernand Roches – lequel a crayonné une ou deux caricatures de lui –, il précise, le 3 novembre : « J’ai commis une lourde gaffe en proposant Roches comme secrétaire. Il prétend du reste aujourd’hui que je n’y suis pour rien… […] En résumé, je suis toute la journée avec deux blagueurs arrogants, disant du mal de la Légion, ayant de petits secrets entre eux, me trouvant grossier, sans finesse, pas homme du monde pour un sou et surtout coléreux… le fond de leur pensée est que je les méprise… et c’est cela qui les fâche car ils le sentent bien. » Le temps est révolu où il considérait la caserne comme une prison plutôt agréable : il a dorénavant l’impression d’être dans une école, entouré « de méchants camarades » et « de professeurs injustes », ce qui est bien pire. Quand un capitaine, voyant le chien couché à ses pieds, lui demande sèchement : « Qu’est-ce que c’est que ce cabot-là ? », Vanderpyl répond : « Mon seul ami ici, mon capitaine… » L’officier de s’en aller en haussant les épaules.

Vanderpyl caricaturé par l’éditeur F. Roches (fin 1914)

Par ailleurs, ne touchant pratiquement pas d’argent, Fritz doit puiser dans ses rares économies pour se nourrir. Sa lassitude se trouve accentuée par le fait que l’ambiance générale se dégrade à Reuilly, alors même que les soldats héritent, à l’instar des pompiers, de deux grenades sur leur capote : « Dans notre Régiment, tout ne va pas très bien. Le colonel a dit à Serpieri : ‘‘Vous volez cette capote que vous portez…’’ parce qu’il n’est pas capable de partir sur le front. C’est réellement scandaleux, aussi scandaleux que ces caporaux-pompiers qui disaient à leurs hommes : ‘‘Vous n’êtes venus ici que pour bouffer !’’ En effet, Roches, Aeschimann, Friedman, Bonmariage, Hayes, Aguet, Vanderpyl, Serpieri, Koff et mille autres, ayant ou de fortes situations financières ou des métiers rapportant largement, ou des économies largement suffisantes pour passer ces temps horribles, sont venus pour manger !! Or, on s’étonne que tant d’hommes demandent leur réforme. C’est tout de même extrêmement simple : aux Invalides, on prend tout le monde… des tuberculeux, des syphilitiques, des poitrinaires, des obèses, des myopes, des cardiaques, des asthmatiques, etc., etc., en leur promettant telle place de brancardier, d’interprète, de secrétaire, de tailleur, de cordonnier, que sais-je encore. Une fois arrivés au Régiment, on les force à faire des exercices dont ils sont absolument incapables ! mais absolument… et tombant malades tout de suite à cause (surtout pour les pauvres) d’un manque de couverture, des courants d’air, des marches et mouvements corporels forcés, de la mauvaise ou trop lourde nourriture, de l’énervement que produit sur moi comme sur d’autres la peur chronique de chefs gueulards. Ils ne sont plus bons à rien ces ajournés du 21 août, après 8 jours de caserne. Si leur présence pouvait servir à quelque chose, ce serait très bien… une vie en vaut une autre ! » (Journal, 4 novembre 1914) Autre considération dans la même veine, en date du 3 janvier 1915 : « Comme ils s’y prennent mal les officiers pour rendre des hommes mariés d’entre trente-cinq et quarante-cinq ans bons soldats. Tout dans le service militaire, au moins à Reuilly, est fait pour embêter, choquer et même insulter le soldat de bonne volonté. » On saisit mieux l’exaspération de beaucoup d’engagés. On prend aussi la mesure de ce qui sépare le légionnaire englué dans la paperasse parisienne du trouffion qui patauge dans les tranchées… quand il n’est pas déjà mort.

Par ailleurs, ne touchant pratiquement pas d’argent, Fritz doit puiser dans ses rares économies pour se nourrir. Sa lassitude se trouve accentuée par le fait que l’ambiance générale se dégrade à Reuilly, alors même que les soldats héritent, à l’instar des pompiers, de deux grenades sur leur capote : « Dans notre Régiment, tout ne va pas très bien. Le colonel a dit à Serpieri : ‘‘Vous volez cette capote que vous portez…’’ parce qu’il n’est pas capable de partir sur le front. C’est réellement scandaleux, aussi scandaleux que ces caporaux-pompiers qui disaient à leurs hommes : ‘‘Vous n’êtes venus ici que pour bouffer !’’ En effet, Roches, Aeschimann, Friedman, Bonmariage, Hayes, Aguet, Vanderpyl, Serpieri, Koff et mille autres, ayant ou de fortes situations financières ou des métiers rapportant largement, ou des économies largement suffisantes pour passer ces temps horribles, sont venus pour manger !! Or, on s’étonne que tant d’hommes demandent leur réforme. C’est tout de même extrêmement simple : aux Invalides, on prend tout le monde… des tuberculeux, des syphilitiques, des poitrinaires, des obèses, des myopes, des cardiaques, des asthmatiques, etc., etc., en leur promettant telle place de brancardier, d’interprète, de secrétaire, de tailleur, de cordonnier, que sais-je encore. Une fois arrivés au Régiment, on les force à faire des exercices dont ils sont absolument incapables ! mais absolument… et tombant malades tout de suite à cause (surtout pour les pauvres) d’un manque de couverture, des courants d’air, des marches et mouvements corporels forcés, de la mauvaise ou trop lourde nourriture, de l’énervement que produit sur moi comme sur d’autres la peur chronique de chefs gueulards. Ils ne sont plus bons à rien ces ajournés du 21 août, après 8 jours de caserne. Si leur présence pouvait servir à quelque chose, ce serait très bien… une vie en vaut une autre ! » (Journal, 4 novembre 1914) Autre considération dans la même veine, en date du 3 janvier 1915 : « Comme ils s’y prennent mal les officiers pour rendre des hommes mariés d’entre trente-cinq et quarante-cinq ans bons soldats. Tout dans le service militaire, au moins à Reuilly, est fait pour embêter, choquer et même insulter le soldat de bonne volonté. » On saisit mieux l’exaspération de beaucoup d’engagés. On prend aussi la mesure de ce qui sépare le légionnaire englué dans la paperasse parisienne du trouffion qui patauge dans les tranchées… quand il n’est pas déjà mort.

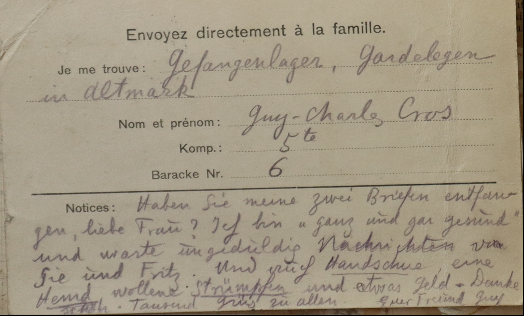

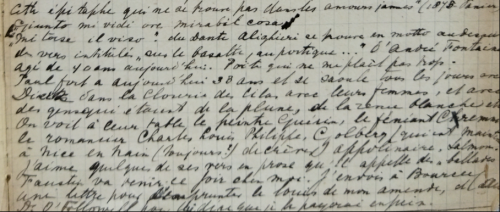

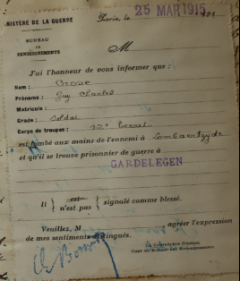

Guy-Charles Cros, prisonnier de guerre : document du ministère de la Guerre

Peu après, le moral de Vanderpyl va en prendre un coup quand on l’informe que son cher Guy-Charles Cros est détenu à Gardelegen (Saxe), capturé par l’ennemi. Le fils de Charles, célèbre inventeur et auteur du tout aussi célèbre poème humoristique « Le hareng saur », passera le reste du conflit réduit à ce statut de prisonnier de guerre. Ses compagnons d’infortune le surnomment bientôt « la mitrailleuse à cause de sa volubilité de langage ». Fritz lui dédiera « Tercets pour le Nouvel An. À Guy-Charles Cros, prisonnier en Prusse », poème publié dans la livraison du Mercure de France du 1er février 1916. Dans ces vers, l’auteur retient une rime en jouant sur son propre patronyme : « strophes de concile » / « couplets de Vanderpyl ». À une date bien postérieure, le peintre Auguste Chabaud, devenu l’un de ses grands amis, choisira, pour un huitain, une rime un rien plus riche : « Vanderpyl » / « sex-appeal ». Sans doute Fritz est-il également marqué par la mort sur le champ de bataille, en décembre 1914, de Jacques Nayral (1876-1914), écrivain vosgien et beau-frère de Gleizes, auquel il avait dédié « Ballade estivale » du recueil Les Saisons d’un poète, poème dont l’ultime vers était d’une certaine façon prémonitoire : tel tombe un guerrier sans secours. Le désole aussi, certains jours, le traitement « dégueulasse » que réservent des journaux à la Légion étrangère, par exemple Le Matin à l’occasion de la fin « héroïque de Szuyski, ingénieur, rendant son drapeau perforé de 34 balles ». Władysław Szuyski (1865-1914) était le porte-étendard du 2e Régiment de marche du 1er Étranger.