Flandre et Hollande selon Paul Morand

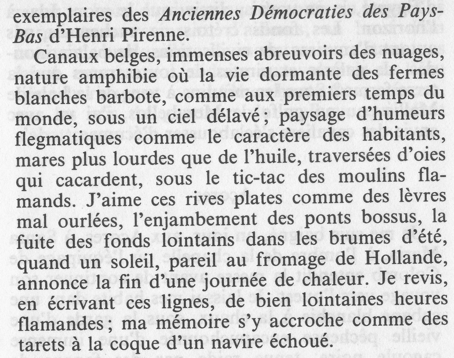

Bains de mer

sur les côtes belges et hollandaises

Paul Morand, Bains de mer, Arléa, 1990

(p. 114-116)

entretien Paul Morand - Pierre Lhoste

entretien avec Paul Morand sur le site de l'INA ici & ici

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Où en sommes-nous ? Lucebert, 3 mars 1960

Bains de mer

sur les côtes belges et hollandaises

Paul Morand, Bains de mer, Arléa, 1990

(p. 114-116)

entretien Paul Morand - Pierre Lhoste

entretien avec Paul Morand sur le site de l'INA ici & ici

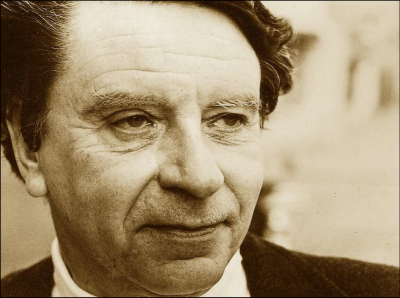

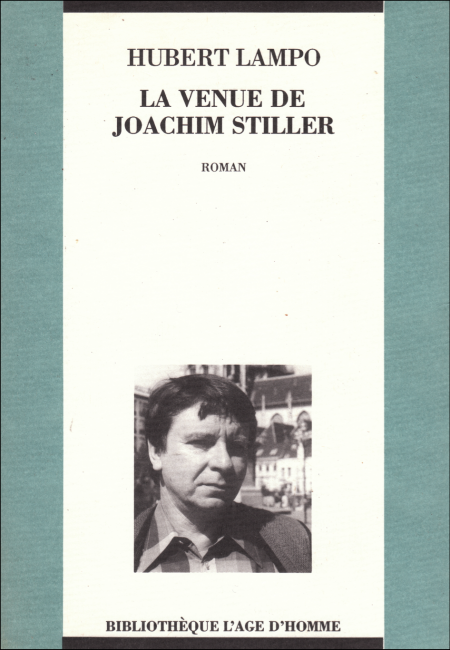

Du réalisme magique

Considéré comme l’un des représentants majeurs du réalisme magique de l’ère néerlandophone, l’Anversois Hubert Lampo (1920-2006) demeure peu connu des lecteurs français malgré la traduction d’une dizaine de ses ouvrages (ici). Un de ses traducteurs, le romancier Xavier Hanotte, lui a consacré plusieurs pages dont celles que nous reproduisons ci-dessous. Elles figurent en guise de postface au roman le plus connu de Lampo, La Venue de Joachim Stiller dont la version française a paru aux éditions de L’Âge d’homme en 1993.

Hubert Lampo, 1982 - photo : Tom Ordelman

« Joachim Stiller » ou la venue d’Hubert Lampo

Tout vient à point à qui sait attendre, paraît-il. Et sans conteste, il faut savoir prendre patience lorsqu’on réunit le double handicap d’être un écrivain belge, flamand de surcroît, et que l’on souhaite se voir publier un jour en traduction française. Ainsi, il a presque fallu attendre un demi-siècle pour qu’Hubert Lampo, œuvre faite, atteigne enfin un public francophone débordant le cercle exigu des germanistes et autres amateurs d’exotisme littéraire. Certes, le fait d’appartenir à un domaine linguistique relativement restreint – donc soi-disant périphérique – explique largement l’incognito du maître anversois au pays de Voltaire comme dans la partie méridionale du petit royaume où il vit le jour. Fort heureusement, les choses évoluent.

Né à Anvers en 1920, Hubert Lampo a suivi le parcours traditionnel des écrivains belges, placé sous le signe du second métier. Successivement instituteur, journaliste et inspecteur des bibliothèques, il mène en effet depuis 1943 une carrière littéraire sans heurts, dont le succès jamais démenti parvient – ô miracle – à concilier les louanges d’une critique exigeante et la fidélité sans faille d’un public des plus diversifiés. Auteur précoce, Hubert Lampo débute par une brève prose poétique (Don Juan et la dernière nymphe, 1943), avant d’attirer l’attention de la critique par des romans psychologiques (notamment Hélène Defraye, 1944) et des nouvelles d’inspiration fantastique (Réverbères sous la pluie, 1945). Jusque-là, hormis la rigueur de l’écriture et l’expression de convictions humanistes qui caractériseront la suite de son œuvre, rien ne le distingue vraiment d’une tradition littéraire de qualité dont, à l’époque, un Maurice Roelants, un Stijn Streuvels ou un Willem Elsschot constituent – dans des registres bien différents, il est vrai – les figures de proue. Et pourtant, on trouve déjà dans ces premiers textes les éléments qui confèreront plus tard à l’œuvre de Lampo son cachet inimitable.

Né à Anvers en 1920, Hubert Lampo a suivi le parcours traditionnel des écrivains belges, placé sous le signe du second métier. Successivement instituteur, journaliste et inspecteur des bibliothèques, il mène en effet depuis 1943 une carrière littéraire sans heurts, dont le succès jamais démenti parvient – ô miracle – à concilier les louanges d’une critique exigeante et la fidélité sans faille d’un public des plus diversifiés. Auteur précoce, Hubert Lampo débute par une brève prose poétique (Don Juan et la dernière nymphe, 1943), avant d’attirer l’attention de la critique par des romans psychologiques (notamment Hélène Defraye, 1944) et des nouvelles d’inspiration fantastique (Réverbères sous la pluie, 1945). Jusque-là, hormis la rigueur de l’écriture et l’expression de convictions humanistes qui caractériseront la suite de son œuvre, rien ne le distingue vraiment d’une tradition littéraire de qualité dont, à l’époque, un Maurice Roelants, un Stijn Streuvels ou un Willem Elsschot constituent – dans des registres bien différents, il est vrai – les figures de proue. Et pourtant, on trouve déjà dans ces premiers textes les éléments qui confèreront plus tard à l’œuvre de Lampo son cachet inimitable.

En 1953 paraît Retour en Atlantide, et l’œuvre prend un tournant décisif. Car l’histoire de ce médecin, découvrant, un jour que son père n’est pas mort comme il l’avait toujours cru, mais a disparu sans laisser de traces dans un nulle part qui pourrait fort bien être un ailleurs, dépasse de loin le suspense poétique initialement projeté et exerce déjà l’indéniable magnétisme qui ne cessera de caractériser les proses ultérieures. Sous l’écorce d’une écriture riche mais totalement maîtrisée, derrière le paravent d’une anecdote somme toute banale se profile l’univers mystérieux des symboles, des rêves qui agitent l’humanité depuis la nuit des temps. Retour en Atlantide narre la chronique d’une attente au cœur du quotidien. L’attente d’une obscure promesse, d’un avènement dont rien ne dit qu’il se produira. Bien sûr, Buzzati, Gracq ou Beckett nous avaient déjà fait vivre cette attente, mais en utilisant le ton, l’imagerie et la vision caractéristiques de leurs univers irréductiblement originaux. Et si Lampo peut sans hésitation prendre place à leurs côtés, c’est parce que, loin de repasser des thèmes éculés, il possède lui aussi une voix, un imaginaire qui donnent vie à la création.

Retour en Atlantide marque donc le pas décisif de Lampo dans son évolution vers un courant littéraire dont il deviendra, avec John Daisne (1912-1978), le porte-drapeau en terre de Flandre, à savoir le réalisme magique. Il serait prétentieux et vain d’analyser, ici, en détail, ce que recouvre avec précision un terme par ailleurs souvent galvaudé. Mais si l’on devait cerner en quelques lignes la teneur du concept tel que l’illustre l’œuvre de Lampo, il suffirait sans doute d’évoquer un antagonisme et une simultanéité.

Retour en Atlantide marque donc le pas décisif de Lampo dans son évolution vers un courant littéraire dont il deviendra, avec John Daisne (1912-1978), le porte-drapeau en terre de Flandre, à savoir le réalisme magique. Il serait prétentieux et vain d’analyser, ici, en détail, ce que recouvre avec précision un terme par ailleurs souvent galvaudé. Mais si l’on devait cerner en quelques lignes la teneur du concept tel que l’illustre l’œuvre de Lampo, il suffirait sans doute d’évoquer un antagonisme et une simultanéité.

L’antagonisme s’organise autour de deux pôles. La réalité tout d’abord, qu’elle apparaisse dans les fictions sous les dehors d’un quotidien maussade, voire hostile, ou qu’elle offre aux personnages un champ d’action dans lequel ceux-ci évoluent harmonieusement, en plein accord avec eux-mêmes et le monde qui les entoure. L’incompréhensible ensuite, ensemble de faits troublants échappant à toute logique généralement admise, manifestations inquiétantes d’un univers parallèle ou occulte dont l’irruption vient rompre l’équilibre de vies jusque-là paisibles et inaugure l’ère du doute dans l’esprit des personnages – généralement narrateurs.

La simultanéité, c’est le moment privilégié, improbable, qui met en présence – en contact, au sens électrique du mot – ces deux pôles mutuellement exclusifs. Une faille s’ouvre ainsi au cœur de la réalité, par laquelle s’engouffre l’étrange, générant un fulgurant « court-circuit », métaphore récurrente dans l’œuvre de l’auteur. Incompréhensible, disions-nous. C’est qu’il convient d’établir un distinguo. Lampo n’est pas un romancier de l’absurde. Car la contamination du réel s’opère par l’instillation subtile d’une logique résolument autre, dont les héros lamposiens s’ingénient – souvent en vain – à découvrir la mystérieuse cohérence. Freek Groenevelt n’est pas Joseph K. Jamais tout à fait vaincus, les personnages de Lampo sont plutôt des « bâtisseurs d’hypothèses ».

Considérant ce qui précède, La Venue de Joachim Stiller (1960) constitue sans doute l’expression la plus décantée du réalisme magique tel que le conçoit l’auteur. Ainsi, par l’intermédiaire d’un narrateur solidement ancré dans un réel parfaitement connu et maîtrisé – quiconque connaît un peu la métropole anversoise s’y retrouvera d’emblée en pays de connaissance – nous entrons de plain-pied dans un univers à trois dimensions, dans une temporalité linéaire. Peu à peu, au rythme des messages sibyllins que reçoit Freek Groenevelt – promu de facto confident du lecteur – l’incompréhensible s’insinue dans une existence rangée que rien ne semblait destiner à pareilles aventures. Car le temps et l’espace se disloquent au passage d’un personnage sans visage, abstrait, qu’on peut lire ou entendre, mais jamais voir : Joachim Stiller. Peu à peu, le scepticisme du narrateur fait place à la crainte, puis la crainte se mue en attente. Mais cette fois, l’avènement aura bien lieu. Le vœu pieux sur lequel s’achevait Retour en Atlantide trouve son accomplissement. Et Joachim Stiller se révèle à la faveur d’une brève et fulgurante épiphanie, couronnant l’ascension du récit vers la catharsis tant attendue. Le « court-circuit » a bien eu lieu. Les pôles antagonistes se sont rencontrés, libérant toute leur énergie. Rideau.

Lorsqu’on l’interroge sur la genèse du récit, Hubert Lampo ne se lasse pas d’évoquer l’enchaînement presque fortuit d’images, d’émotions et d’intuitions qui l’amenèrent à créer un Joachim Stiller tout autre que celui initialement prévu. Parti pour écrire une sorte de thriller poétique, un roman de l’angoisse à La Boileau-Narcejac – songeons à Celle qui n’était plus et au Vertigo qu’en tira Alfred Hitchcock –, l’auteur est rejoint, dépassé par le fantastique, par l’immémoriale dynamique du mythe. Ainsi, le farceur des premiers chapitres, l’expéditeur astucieux de troublantes missives acquiert vite le statut de figure tutélaire, omnisciente, messianique. De la sorte, le mystère change de nature et les interrogations gagnent en profondeur.

Lorsqu’il cherche à creuser le sens profond de ses récits – et notamment Joachim Stiller –, à découvrir le ressort secret de leur magnétisme, Lampo appelle Carl-Gustav Jung (1875-1961) en renfort de ses interprétations. A l’en croire, le rayonnement de son réalisme magique serait dû à l’émergence récurrente, au cœur de ses récits, d’archétypes issus de l’inconscient collectif.

A la lumière des théories du psychologue suisse, Joachim Stiller serait donc un avatar du Messie. Loin de se placer dans le cadre d’une religiosité vague autant qu’improbable – l’agnosticisme de Lampo ne souffre aucun doute –, le caractère messianique de Stiller participerait donc de l’expression d’une image profondément enfouie dans la mémoire de l’humanité : celle du sauveur, du médiateur. Les temps de crise appellent tout naturellement la résurgence de telles images. Dans cet ordre d’idées, n’oublions pas que La Venue de Joachim Stiller fut écrit en pleine guerre froide.

Rétrospectivement, Hubert Lampo découvre une floraison d’archétypes dans ses romans. L’Atlantide figure le continent édénique, l’ailleurs où se réaliseront toutes les aspirations de l’homme ; Joachim Stiller joue le rôle du Messie tandis que le héros de Kasper aux enfers (1969), musicien psychopathe, semble une relecture moderne du mythe d’Orphée. C’est donc peut-être dans ces terrae incognitae enfouies au plus profond de nous, d’où peuvent surgir anges et démons, que se situe la clé du succès de Lampo, dès lors que ses fictions savent y éveiller de subtils échos.

Sans doute, cet appel aux profondeurs, l’établissement d’une certaine complicité entre auteur, narrateur et lecteur ne fonctionnent nulle part avec une telle efficacité dans l’œuvre de Lampo. En ce sens, on peut sans doute voir dans Joachim Stiller une sorte de sommet. Néanmoins, loin d’épuiser les mêmes recettes, le réalisme magique lamposien connaît une évolution constante. Mêlé à la folie dans Kasper aux enfers, il se fait plus spéculatif dans Les Empreintes de Brahma (1972) ou Un parfum de santal (1976), tisse la toile de fond de Heu Sarah Silbermann (1980), s’auto-parodie allègrement dans Appelez-moi Hudith (1983) pour ne plus jouer enfin que sur la coïncidence dans le tout récent La Reine des Elfes (1990). Lampo lui fait d’ailleurs de régulières infidélités, dès lors qu’il ne dédaigne pas revenir à la veine psychologique de ses débuts, y mêlant le souci de redresser certaines vérités historiques souvent occultées dans son propre pays. En témoigne son intérêt pour les temps troublés de l’Occupation dans La Première neige de l’année (1985) et La Reine des Elfes.

Il n’en demeure pas moins vrai que, dans l’œuvre pourtant abondante de Lampo, La Venue de Joachim Stiller continue d’occuper une place centrale. Signe de reconnaissance d’une secte nombreuse de lecteurs assidus, elle exerce toujours, malgré le temps qui passe, une fascination dont toutes les exégèses – pas même celle de l’auteur – n’épuiseront jamais le mystère. Car réimpression après réimpression, Joachim Stiller continue à vivre, échappant à son créateur. Oui, nul doute que le miracle opère encore chaque fois qu’un nouveau lecteur ouvre ce roman publié en 1960. Car n’est-ce pas un peu lui qui, en compagnie de Freek Groenevelt, guette l’arrivée de Joachim Stiller devant la Gare du Midi ? Dans un final quasi janacékien, ne pourrait-il lui aussi se dire, tel le garde-chasse de La Petite renarde rusée, que dorénavant « les hommes marcheront la tête baissée, et comprendront qu’une félicité qui n’est pas de ce monde est passée par là »* ? Freek et Simone gardent le silence, mais il est des chants silencieux aussi poignants que des opéra.

Xavier Hanotte, octobre 1990

* A lidé budou chodit / Shlavami sklopenymi / A budou chapat, / Ze slo vukol nich nadpozemské blaho. Leoš Janáček , La Petite renarde rusée, acte III.

Après la mort du romancier flamand, Xavier Hanotte lui a rendu hommage dans un numéro du Carnet et les Instants, soldant sa dette à son égard :

« […] En te traduisant, j’ai appris à écrire, à trouver ma langue. Car la phrase lamposienne, c’était quelque chose ! Longue, sinueuse, chantournée, rythmée d’inci- dentes, parfois paresseuse et s’en excusant, prompte à se commenter elle-même et se prendre pour objet de sa raillerie. Une phrase de conteur qui, somme toute, te ressemblait, proprement impossible à traduire et difficile à transposer. Jamais je n’ai autant senti les limites du français qu’en essayant de donner à tes textes un écho à peine satisfaisant. Il m’en est resté cette modestie têtue des traducteurs, cette détestation de la prétention si commune aux gens de lettres, sans cesse tentés de jouer les démiurges. On sert toujours un imaginaire, fût-ce le sien propre. Cela demande humilité. Cette humilité, tu me l’as apprise.

« […] En te traduisant, j’ai appris à écrire, à trouver ma langue. Car la phrase lamposienne, c’était quelque chose ! Longue, sinueuse, chantournée, rythmée d’inci- dentes, parfois paresseuse et s’en excusant, prompte à se commenter elle-même et se prendre pour objet de sa raillerie. Une phrase de conteur qui, somme toute, te ressemblait, proprement impossible à traduire et difficile à transposer. Jamais je n’ai autant senti les limites du français qu’en essayant de donner à tes textes un écho à peine satisfaisant. Il m’en est resté cette modestie têtue des traducteurs, cette détestation de la prétention si commune aux gens de lettres, sans cesse tentés de jouer les démiurges. On sert toujours un imaginaire, fût-ce le sien propre. Cela demande humilité. Cette humilité, tu me l’as apprise.

L’écriture, l’imaginaire, les conseils... Ta fréquentation avait quelque chose de rassurant. À ton contact, on avait presque envie de devenir écrivain. À l’époque, je n’imaginais pourtant pas m’y mettre, et moins encore publier un jour. Tu n’étais pas de cet avis. Il faut le croire car je t’entends encore me dire, tandis que nous traversions le Sint-Jansvliet en route vers le Blauwe Gans et quelques bières : ‘‘Surtout, Xavier, ne lâche jamais ton métier ! Il faut le garder...’’ Et de continuer, devant mon incompréhension : ‘‘Il faut rester indépendant, j’en sais quelque chose.’’ Bien plus tard, je réaliserais à quel point tu avais raison, même si à l’époque, la question ne se posait pas. N’avoir aucune dette, c’était ton maître mot. Ni envers les lecteurs, ni envers personne.

[…] Depuis ta mort, ils sont bien peu à se réclamer de toi. Ce n’est pas à la mode, pas dans l’air du temps, ne donne accès à aucun club et ne procure aucun certificat de branchitude ou de bon goût. Pourtant je suis un de ceux-là, et j’en suis fier. Ça ne rapporte rien, mais je m’en fous. Comme toi, je ne cherche pas à faire carrière en littérature, juste à rester libre. Il y a, simplement, des dettes dont on est fier. En toute humilité. »

Merci à Xavier Hanotte

Un survol de l’œuvre de la romancière Esther Gerritsen,

par Geertrui Marks-van Lakerveld*

L’AUTEUR

Née le 2 février 1972 à Gendt, près de Nimègue, dans un milieu catholique, Esther Gerritsen a suivi une formation de dramathérapie avant de faire des études d’écriture dramatique et littéraire à la Hogeschool van de Kunsten d’Utrecht. Outre un certain nombre de textes pour le théâtre, elle a maintenant à son actif un recueil de nouvelles et quatre romans.

Née le 2 février 1972 à Gendt, près de Nimègue, dans un milieu catholique, Esther Gerritsen a suivi une formation de dramathérapie avant de faire des études d’écriture dramatique et littéraire à la Hogeschool van de Kunsten d’Utrecht. Outre un certain nombre de textes pour le théâtre, elle a maintenant à son actif un recueil de nouvelles et quatre romans.

ŒUVRES

(sauf mention contraire : éditions De Geus, Breda)

Bevoorrecht bewustzijn, 2000 (Conscience privilégiée, nouvelles)

Drie theaterteksten, Amsterdam, International Theatre & FilmBooks, 2002 (Trois pièces de théâtre)

Tussen een persoon, 2002 (Entre une personne, roman)

Toneel. Verzameld toneel 1999-2003, 2003 (Théâtre complet)

Normale dagen, 2005 (Jours normaux, roman)

De kleine miezerige god, 2008 (Le Petit dieu minable, roman)

Superduif, 2010 (Pigeon super, roman)

En traduction française

Le jour, et la nuit, et le jour, après la mort, trad. Monique Nagielkopf, Montreuil sous Bois, Editions théâtrales, 2008. (titre original : De dag en de nacht en de dag na de dood, 2004)

« Greenwich 1894 » (Greenwich achttienvierennegentig) & « Avant de me frapper » (« Voor je me gaat slaan »), traduction inédite de deux nouvelles du recueil Bevoorrecht bewustzijn.

Esther Gerritsen (entretien en néerlandais)

THÉMATIQUE

Dans l’œuvre d’Esther Gerritsen, les protagonistes sont invariablement des penseurs, des investigateurs, des interrogateurs. Tout peut servir d’objet de discussion et de réflexion. Le moteur est le doute, la certitude n’existe pas. Les personnages luttent contre le quotidien qui s’impose à nous. Les personnages centraux souffrent de solipsisme et d’un état d’hyperconscience vis-à-vis du monde extérieur. Existentiellement seuls, ils montrent un comportement souvent obsessif. Pour ne pas tuer leurs désirs, ils renoncent à la réalisation de ceux-ci.

Dans l’œuvre d’Esther Gerritsen, les protagonistes sont invariablement des penseurs, des investigateurs, des interrogateurs. Tout peut servir d’objet de discussion et de réflexion. Le moteur est le doute, la certitude n’existe pas. Les personnages luttent contre le quotidien qui s’impose à nous. Les personnages centraux souffrent de solipsisme et d’un état d’hyperconscience vis-à-vis du monde extérieur. Existentiellement seuls, ils montrent un comportement souvent obsessif. Pour ne pas tuer leurs désirs, ils renoncent à la réalisation de ceux-ci.

Le gâteau, pas la peine. L’idée d’en manger me suffit. Je n’ai pas besoin de le goûter […], je n’ai pas besoin de voir mes parents vieillir avec le risque de… Pour ce qui est d’avoir des enfants, laisse tomber. Le fait que nous en voulions me suffit […] (Bevoorrecht bewustzijn)

Si jamais le désir se trouve satisfait, le déclin s’annonce et mène inévitablement à la mort.

Et nous consentons à vieillir […], nous permettons à la vie de suivre son trajet irréversible. Comme si elle ne pouvait continuer son chemin qu’avec notre autorisation. (Tussen een persoon)

Tout en se rendant compte que les rapports suggérés par la langue ne sont pas forcément ceux de la réalité, Esther Gerritsen explore son esprit logique et découvre que les limites de la conscience du soi et du monde se trouvent à l’intérieur de notre cerveau.

La romancière s’intéresse particulièrement aux malades psychiatriques, aux paranoïaques, aux gens atteints de sénilité, aux surdoués chez lesquels on diagnostique un syndrome d’Asperger, en fait à tous ceux dont la conscience est troublée ou dont la vie est extrêmement difficile. Elle est à la recherche d’explications du mal et de la souffrance dans le monde, ainsi que de délivrance et du sens de la vie. L’alcool, le sexe, la religion ne semblent pas être des remèdes durables pour arrêter le tourbillon de la pensée.

Pour autant, l’auteur n’opte pas pour une prose emberlificotée : ses dialogues sont d’une forte efficacité, son humour noir se double d’une certaine hilarité. C’est avec beaucoup d’ironie qu’elle peint des scènes grotesques.

Dès ses débuts, la plupart des critiques ont reconnu le talent remarquable d’Esther Gerritsen et fait l’éloge de sa manière, de son authenticité. Ainsi que chaque titre de ses livres en témoigne, les événements extérieurs sont subordonnés aux pensées des personnages.

Bonnie Mol, narratrice du dernier roman d’Esther Gerritsen, a douze ans. C’est une fille surdouée, isolée, solitaire, triste. Mais elle a un don : elle sait voler comme si elle était un oiseau. Un jour, elle franchit la grille du jardin en restant dans les airs pendant quelques secondes.

Au début du récit, elle fait la connaissance d’une nouvelle élève de sa classe : Ina. Celle-ci a un frère de 18 ans. Bonnie, ignorée par les autres adolescents, se sent flattée de l’attention que lui porte la belle Ina. Un des centres d’intérêt de Bonnie, c’est la Deuxième Guerre mondiale à travers la figure d’une résistante qui l’inspire beaucoup par son héroïsme fondé sur un sentiment d’infériorité. Un jour, Bonnie parvient à se transformer en un pigeon aux dimensions humaines. Ina accepte cette réalité et partage le secret de son amie. Cette métamorphose se produit de plus en plus fréquemment. Bonnie découvre bientôt qu’elle est capable, en tant que pigeon, de sauver des vies. Mais personne ne voit jamais le pigeon en question.

Au début du récit, elle fait la connaissance d’une nouvelle élève de sa classe : Ina. Celle-ci a un frère de 18 ans. Bonnie, ignorée par les autres adolescents, se sent flattée de l’attention que lui porte la belle Ina. Un des centres d’intérêt de Bonnie, c’est la Deuxième Guerre mondiale à travers la figure d’une résistante qui l’inspire beaucoup par son héroïsme fondé sur un sentiment d’infériorité. Un jour, Bonnie parvient à se transformer en un pigeon aux dimensions humaines. Ina accepte cette réalité et partage le secret de son amie. Cette métamorphose se produit de plus en plus fréquemment. Bonnie découvre bientôt qu’elle est capable, en tant que pigeon, de sauver des vies. Mais personne ne voit jamais le pigeon en question.

Les parents de Bonnie, d’un âge relativement avancé, ne croient pas aux facultés surnaturelles de leur fille. Ce sont des intellectuels pragmatiques qui s’inquiètent de la santé mentale de leur enfant. Ils lui déconseillent fortement de choisir son vécu comme sujet d’exposé devant la classe. Bonnie s’entête, mais ses camarades se moquent d’elle. Ina n’en reste pas moins une amie fidèle.

La deuxième partie du roman a pour cadre le collège. Bonnie publie dans le journal de l’établissement de petits essais, entre autres sur Anne Frank, puis des pages de non fiction relatant des scènes de guerre atroces. Enfin, elle entreprend d’écrire des billets portant sur le malaise qu’elle éprouve.

Prise par son activité d’écriture, elle ignore une de ses transformations et manque l’occasion de sauver le frère d’Ina d’un mortel accident de la route. Après l’enterrement, Bonnie s’adonne à l’automutilation. Le sentiment de culpabilité qu’elle éprouve la pousse à rompre avec Ina, mais celle-ci s’oppose à cette décision. Bonnie écrit alors un récit sur le décès de ce garçon et ses propres transformations ; publié, ce texte lui procure une certaine reconnaissance au sein de son établissement.

C’est pendant une fête scolaire que Bonnie subit sa dernière métamorphose alors qu’elle est encore troublée par les caresses de son petit copain. À 23 heures, son père, venant la chercher, découvre sa fille toute nue, zigzaguant dans la cour et faisant des mouvements de tête pareils à ceux d’un pigeon.

Au psychiatre, Bonnie explique qu’Ina était la seule à qui elle pouvait parler de ses problèmes et de ses métamorphoses. En sortant de chez le praticien, elle retrouve ses parents.

Ils ont acheté des glaces. Ma mère tient une italienne entre les mains, mon père deux. La mienne décorée de perles disco. Ils me sourient en me voyant franchir la porte à tambour. Ils sont heureux pour moi.

Une fois dehors, je réponds à leur sourire. Sans même m’en rendre compte. Je suis leur fille à eux, unique, leur prodige. Et alors, au moment où mon père m’offre ma glace, je le leur dis : « Papa, maman, j’aimerais tellement mourir. »

De kleine miezerige god (2008)

Le personnage principal, Dominique Seegers, vient d’emménager à Amsterdam, loin de sa région natale près de Nimègue où elle a passé une vie estudiantine malheureuse et où sa mère, placée dans une maison de retraite, souffre de sénilité. Son père est mort d’un cancer quelques années plus tôt. Chaque fois qu’elle rend visite à sa mère, Dominique sent qu’elle démérite auprès d’elle. Vient-elle pour sa mère, pour le personnel soignant, pour elle-même ? C’est ainsi que naît en elle le besoin d’une autorité compétente pour la juger. Elle se crée un petit dieu, qui bientôt s’avère être un dieu minable, un témoin lâche. Elle a une liaison avec Kris, infirmier assez laid et rude qui travaille dans la clinique où elle exerce comme dramathérapeute. Il est son antipode à tous égards. Dominique tombe enceinte d’un garçon qui meurt juste après l’accouchement. Après cette expérience traumatisante, Dominique perd le fil. À chaque fois, elle sent combien son petit dieu, qui se contente d’être un observateur, est une création minable. Alors que la liaison avec Kris se complique encore, la jeune femme entretient des liens toujours plus étroits avec une voisine envahissante abandonnée par son mari. Dominique pousse le bouchon un peu trop loin en proposant à cette dernière d'aller ensemble retrouver sa fille émigrée aux Etats-Unis. Dans ses bagages, Dominique transporte l’urne contenant les cendres de son bébé. Elle poursuit son voyage pour assister à un festival de bluegrass, style musical qu’elle adore après avoir écouté les 33 tours de son défunt père. La musique et les textes des chansons sur la solitude de Jésus, abandonné sur la Croix par son Père, lui offrent une consolation qui l’incite à renoncer à son petit dieu. Après un message incohérent qu’elle laisse sur le portable de Kris, celui-ci la retrouve là où a lieu le festival. Le roman propose une fin ouverte.

Le personnage principal, Dominique Seegers, vient d’emménager à Amsterdam, loin de sa région natale près de Nimègue où elle a passé une vie estudiantine malheureuse et où sa mère, placée dans une maison de retraite, souffre de sénilité. Son père est mort d’un cancer quelques années plus tôt. Chaque fois qu’elle rend visite à sa mère, Dominique sent qu’elle démérite auprès d’elle. Vient-elle pour sa mère, pour le personnel soignant, pour elle-même ? C’est ainsi que naît en elle le besoin d’une autorité compétente pour la juger. Elle se crée un petit dieu, qui bientôt s’avère être un dieu minable, un témoin lâche. Elle a une liaison avec Kris, infirmier assez laid et rude qui travaille dans la clinique où elle exerce comme dramathérapeute. Il est son antipode à tous égards. Dominique tombe enceinte d’un garçon qui meurt juste après l’accouchement. Après cette expérience traumatisante, Dominique perd le fil. À chaque fois, elle sent combien son petit dieu, qui se contente d’être un observateur, est une création minable. Alors que la liaison avec Kris se complique encore, la jeune femme entretient des liens toujours plus étroits avec une voisine envahissante abandonnée par son mari. Dominique pousse le bouchon un peu trop loin en proposant à cette dernière d'aller ensemble retrouver sa fille émigrée aux Etats-Unis. Dans ses bagages, Dominique transporte l’urne contenant les cendres de son bébé. Elle poursuit son voyage pour assister à un festival de bluegrass, style musical qu’elle adore après avoir écouté les 33 tours de son défunt père. La musique et les textes des chansons sur la solitude de Jésus, abandonné sur la Croix par son Père, lui offrent une consolation qui l’incite à renoncer à son petit dieu. Après un message incohérent qu’elle laisse sur le portable de Kris, celui-ci la retrouve là où a lieu le festival. Le roman propose une fin ouverte.

Normale dagen (2005)

L’étudiante Lucie, dont les parents sont morts, a été élevée par ses grands-parents dans le sud des Pays-Bas, des paysans réalistes et pragmatiques qui ne montrent pas leurs émotions. Lucie s’est détournée d’eux. Depuis trois ans, le contact s’est limité à des cartes postales à l’occasion des anniversaires et de Noël. Lorsque le grand-père tombe malade, Lucie vient le voir et reste quelque temps. De nouveau, il lui faut vivre avec eux, cette fois dans des circonstances difficiles. Lucie aspire à devenir dramaturge ; en guise de thème, elle retient la figure d’un terroriste américain condamné à la peine de mort. Alors qu’elle pénètre de façon quasi obsessionnelle dans la tête de cet inconnu, elle se perd dans le monde concret de ses grands-parents ; parallèlement, l’état de son grand-père ne cesse de s’aggraver. À la ferme, les journées présentent une structure immuable. Les sujets de conversation se limitent au virage dangereux du chemin du village et aux préparatifs de la kermesse annuelle. Attendre la mort de grand-père est devenu une activité routinière.

L’étudiante Lucie, dont les parents sont morts, a été élevée par ses grands-parents dans le sud des Pays-Bas, des paysans réalistes et pragmatiques qui ne montrent pas leurs émotions. Lucie s’est détournée d’eux. Depuis trois ans, le contact s’est limité à des cartes postales à l’occasion des anniversaires et de Noël. Lorsque le grand-père tombe malade, Lucie vient le voir et reste quelque temps. De nouveau, il lui faut vivre avec eux, cette fois dans des circonstances difficiles. Lucie aspire à devenir dramaturge ; en guise de thème, elle retient la figure d’un terroriste américain condamné à la peine de mort. Alors qu’elle pénètre de façon quasi obsessionnelle dans la tête de cet inconnu, elle se perd dans le monde concret de ses grands-parents ; parallèlement, l’état de son grand-père ne cesse de s’aggraver. À la ferme, les journées présentent une structure immuable. Les sujets de conversation se limitent au virage dangereux du chemin du village et aux préparatifs de la kermesse annuelle. Attendre la mort de grand-père est devenu une activité routinière.

Tussen een persoon (2002)

Le jour où les protagonistes ont prévu de déménager, la femme et narratrice décide de ne pas quitter l'appartement. Elle veut rester à tout prix, rien ne doit changer. Elle enferme son partenaire et lui tient un discours-fleuve. Elle l’a ligoté sur le lit ; il ne peut ni bouger ni parler. Elle n’a pas envie de le connaître mieux, préfère le voir comme si c’était la première fois qu’ils se rencontraient, comme s’ils étaient encore des étrangers l’un pour l’autre. Elle refuse d’aller plus loin, elle souhaite que sa vie s’arrête au « point culminant » de leur relation.

Le jour où les protagonistes ont prévu de déménager, la femme et narratrice décide de ne pas quitter l'appartement. Elle veut rester à tout prix, rien ne doit changer. Elle enferme son partenaire et lui tient un discours-fleuve. Elle l’a ligoté sur le lit ; il ne peut ni bouger ni parler. Elle n’a pas envie de le connaître mieux, préfère le voir comme si c’était la première fois qu’ils se rencontraient, comme s’ils étaient encore des étrangers l’un pour l’autre. Elle refuse d’aller plus loin, elle souhaite que sa vie s’arrête au « point culminant » de leur relation.

Bevoorrecht bewustzijn (2000)

Dans ce recueil de nouvelles, Esther Gerritsen s’approche du monde d’une manière scrupuleuse. Ses personnages sont envahis par l’univers qui nous entoure et cherchent une logique pour mieux le comprendre. La nouvelle éponyme – « Conscience privilégiée », expression empruntée à Oliver Sachs, le célèbre neurologue anglais – envisage l’homme comme un être qui attribue un sens spirituel aux phénomènes qui lui échappent. Ainsi, les révélations de Hildegarde von Bingen s’expliqueraient par des crises de migraines et ne viendraient pas de Dieu. Les visions en question auraient été des hallucinations. C’est la conscience privilégiée de la bénédictine qui leur aurait conféré une portée spirituelle.

Dans ce recueil de nouvelles, Esther Gerritsen s’approche du monde d’une manière scrupuleuse. Ses personnages sont envahis par l’univers qui nous entoure et cherchent une logique pour mieux le comprendre. La nouvelle éponyme – « Conscience privilégiée », expression empruntée à Oliver Sachs, le célèbre neurologue anglais – envisage l’homme comme un être qui attribue un sens spirituel aux phénomènes qui lui échappent. Ainsi, les révélations de Hildegarde von Bingen s’expliqueraient par des crises de migraines et ne viendraient pas de Dieu. Les visions en question auraient été des hallucinations. C’est la conscience privilégiée de la bénédictine qui leur aurait conféré une portée spirituelle.

extrait (en NL) de la pièce d'Esther Gerritsen De Kopvoeter

* Geertrui Marks-van Lakerveld est critique et traductrice. Ses dernières publications sur la littérature néerlandaise :

« Tomas Lieske », Kritisch Literatuur Lexicon, mars 2005.

« ‘‘Ces figures magiquement éclairées’’, l’œuvre de Tomas Lieske », Septentrion, n° 2, 2008.

« L’eau qui inspire, l’eau qui attire, l’eau qui séduit », Deshima, n° 2, 2008.

« Esther Gerritsen », Kritisch Literatuur Lexicon, septembre 2010.

Un poème de Hedwig Speliers

photo : M.-H. C.

Poète, essayiste et biographe (de Stijn Streuvels et de Maurice de Guérin), Hedwig Speliers compose loin du brouhaha une importante œuvre dédiée à la poésie. Il écrit actuellement une pièce de théâtre consacrée à la figure de Lamennais. Certains de ses recueils sont disponibles en français dans une traduction de Willy Devos.

Dans la présente vidéo, l’Ostandais d’adoption lit lichtbad (littéralement : bain de lumière), poème dont on trouvera ci-dessous une transposition en français sous le titre Le nu provençal.

Le nu provençal

Un rien suffit à lui redonner

sa fraîcheur : le murmure de l’eau

dans la cuvette de faïence, le vertige

du clair matin sur tapis et dalles.

Et bien entendu le parler

des lignes délicates, son corps

aussi vaporeux qu’un poème

en un léger, un élégant équilibre.

Alors qu’elle rêve et se penche,

voir son image affluer dans l’eau !

Épaule gracieuse, contour de la cuisse,

vertèbres formant trait de lumière.

trad. D. Cunin

Bibliographie

Exotische diergedichten (poèmes, 1957)

Exotische diergedichten (poèmes, 1957)

Ons bergt een cenotaaf (poèmes, 1961)

Een bruggenhoofd (poèmes, 1963)

Wij, galspuwers (polémiques, 1965)

De astronaut (poèmes, 1968)

Omtrent Streuvels. Het einde van een mythe (monographie, 1968)

Afscheid van Streuvels (monographie, 1971)

Horrible dictu (poèmes, 1972)

Die verrekte gelijkhebber (polémiques, 1973)

Gerard Cornelis van het Reve en De groene anjelier (monographie, 1973)

Leven met Lorenz (poèmes, 1973)

Ten zuiden van (poèmes, 1973)

De ongeleefde lijnen van ons lichaam, of Het metaforische denken (essais, 1975-1976)

De mens van Paracelsus (poèmes, 1977)

De mens van Paracelsus (poèmes, 1977)

Van het wolkje af (poèmes, 1980)

De pool van de droom. Van en over Johan Daisne (monographie, 1983)

Het heraldieke dier (poèmes, 1983)

Met verpauperde pen (essais, 1984)

Album Stijn Streuvels (1984)

Alpestre (poèmes, 1986)

Tiaar van mijn taal. Poets poet Jan van der Hoeven (monographie, 1986)

Villers-la-Ville (poèmes, 1988)

Villers-la-Ville, traduit du néerlandais par Willy Devos (1994)

Bel-etage (poèmes, 1992)

De tong van de dichter (essais, 1992)

Dag Streuvels. ‘Ik ken den weg alleen’ (biographie, 1994)

Dag Streuvels. ‘Ik ken den weg alleen’ (biographie, 1994)

Het oog van Hölderlin (poèmes, 1994)

Ongehoord. Een keuze uit de gedichten 1957-1997 (anthologie, 1997)

Als een oude Germaanse eik (biographie, 1999)

Suites françaises (poèmes, 2001)

Met politiek bemoei ik mij niet (essais, 2003)

Heen (poèmes, 2004)

Engelengeduld (poèmes, 2006)

De Eliassonnetten (poèmes, 2007)

Len de l’El. Een poëtische tocht in de Midi / Un séjour poétique dans le Midi (recueil bilingue, 2009)

Dichter naast God. Biografie van Maurice de Guérin (biographie, 2009)

Het land Gods (poèmes, 2011)

La poésie de Dirk van Bastelaere

Splash !, éd. Les Petits Matins, 193 p.

LE MOT DE L’ÉDITEUR

Le livre Dirk van Bastelaere propose ici une lecture/relecture de son œuvre au cœur de la postmodernité poétique européenne. Regroupés en séries, ses poèmes se réfèrent au cinéma hollywoodien, à la peinture contemporaine, aux standards du rock, mais aussi, ce qui est plus inattendu, aux figures de la piété christique.

Un essai complète cet ensemble, où Dirk van Bastelaere donne un aperçu de ses talents de prosateur. Usant notamment des écrits et des concepts de Lacan, Barthes, Slavoj Žižek et Julia Kristeva, il définit sa poétique.

Splash !, comme le laisse entendre son titre, est aussi une manière innovante, parfois provocante, de pratiquer la poésie comme une pensée en mouvement, une recomposition et un plaisir à expérimenter.

« Tout comme l’atoll, la poésie historique est une structure toujours plus complexe et plus décentrée qui se construit autour du vide de la Poésie réelle, figurée par la lagune, mais présente de façon immanente, une absence structurellement nécessaire autour de laquelle s’est édifié le récif : telle était plus ou moins ma thèse. »

Né en 1960, Dirk van Bastelaere est l’auteur d’une œuvre importante qui fait débat en Belgique et en Hollande, pays où la poésie a un impact collectif.

splash !

D’une autre façon que du haut

des gratte-ciel le plané

au-dessus du bleu cobalt

des piscines absorbe

une fille en lui qui

s’en revient comme cette même fille huilée.

Pas tout à fait une seconde avant celle

du

splash ! assises petitement sur les corps osseux des autres

et comme l’obscurité qui traîne, les ombres

sous le soleil d’arums

des bras des jambes

des cyprès

voués au déracinement.

(trad. D.C.)

Recueils de Dirk van Bastelaere

(Splash ! présente un large choix des trois derniers titres)

Vijf jaar (1984)

Pornschlegel en andere gedichten (1988)

Diep in Amerika. Gedichten 1989-1991 (1994)

Hartswedervaren (2000)

De voorbode van iets groots (2006)

Wwwhhooosshhh - Over poëzie en haar wereldse inbedding (2001) rassemble des essais de l’auteur dont « Stay back, please. Sur le réel de la Poésie comme traumatisme du poème » repris dans Splash !.

Dans Hotel New Flanders (2008), Van Bastelaere propose, avec Erwin Jans et Patrick Peeters, une anthologie de 60 ans de poésie flamande (1945-2005).