Le Juif et les révolutionnaires

Alexandre Cohen passe à l’attaque

Alexandre Cohen et sa mère Sara Jacobs, 1868

Il y a 150 ans, jour pour jour, naissait Jozef Alexander Cohen – plus connu sous le nom d’Alexandre Cohen – à Leeuwarden, en Frise. À cette occasion, nous reproduisons quelques documents dont l’un des premiers textes que l’anarchiste a publié en français un peu plus de six mois après son installation à Paris, alors qu’il avait fui son pays natal et qu’il avait été expulsé de Belgique.

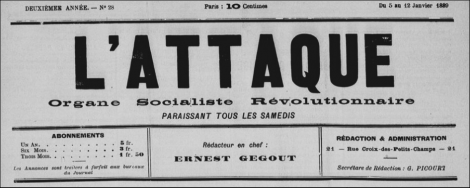

Publié le 5 janvier 1889 dans L’Attaque. Organe Socialiste Révolutionnaire, l’article dénonce, avec la fougue que l’on connaît au Néerlandais, l’antisémitisme de la gauche radicale française ; il est dirigé contre un fidèle collaborateur de ce même hebdomadaire. Émile Violard, qui devait donner l’ouvrage Le banditisme en Kabylie (1895) puis plusieurs études sur la Tunisie, avait en effet, une semaine plus tôt, fourni une contribution intitulée « En Algérie. Le Juif » (L’Attaque, 29 décembre 1888) qui commençait par ces lignes « C’est là la vraie plaie de l’Algérie. Partout on rencontre le Juif, on le sent dans tous les coins ; ça grouille, ça remue, ça foisonne ; ça vend son vote, ses complaisances, comme Esaü vendait son droit d’aînesse », se poursuivait en enfonçant le clou : « Étonnez-vous, après cela, des émeutes périodiques dirigées contre les marchands de lorgnettes. Mais ce qui nous surprend, nous, c’est que tous ceux qui ont dans les veines autre chose que de l’orgeat, Français ou Arabes, n’aient pas encore jeté à la mer ces fils d’Israël, ces accapareurs du commerce et de la finance, ces crapuleux mendiants qui s’approprient au moyen de complaisances coupables, les plus belles propriétés de l’Algérie ! », avant de se terminer par des invectives empruntées à La Juiverie algérienne (1888), livre d’un autre socialiste anarchiste, Fernand Grégoire : « Mort aux Juifs ! Arrière le peuple de Jéhovah ! »

Publié le 5 janvier 1889 dans L’Attaque. Organe Socialiste Révolutionnaire, l’article dénonce, avec la fougue que l’on connaît au Néerlandais, l’antisémitisme de la gauche radicale française ; il est dirigé contre un fidèle collaborateur de ce même hebdomadaire. Émile Violard, qui devait donner l’ouvrage Le banditisme en Kabylie (1895) puis plusieurs études sur la Tunisie, avait en effet, une semaine plus tôt, fourni une contribution intitulée « En Algérie. Le Juif » (L’Attaque, 29 décembre 1888) qui commençait par ces lignes « C’est là la vraie plaie de l’Algérie. Partout on rencontre le Juif, on le sent dans tous les coins ; ça grouille, ça remue, ça foisonne ; ça vend son vote, ses complaisances, comme Esaü vendait son droit d’aînesse », se poursuivait en enfonçant le clou : « Étonnez-vous, après cela, des émeutes périodiques dirigées contre les marchands de lorgnettes. Mais ce qui nous surprend, nous, c’est que tous ceux qui ont dans les veines autre chose que de l’orgeat, Français ou Arabes, n’aient pas encore jeté à la mer ces fils d’Israël, ces accapareurs du commerce et de la finance, ces crapuleux mendiants qui s’approprient au moyen de complaisances coupables, les plus belles propriétés de l’Algérie ! », avant de se terminer par des invectives empruntées à La Juiverie algérienne (1888), livre d’un autre socialiste anarchiste, Fernand Grégoire : « Mort aux Juifs ! Arrière le peuple de Jéhovah ! »

LE JUIF ET LES RÉVOLUTIONNAIRES

L’Attaque est véritablement révolutionnaire, c’est-à-dire essentiellement indépendante : je puis donc y écrire quelques lignes en réponse à une étude sur le Juif en Algérie du citoyen Émile Violard paru dans le dernier numéro du journal.

Pourquoi pousser un cri de haine contre le Juif et vouloir l’extermination de sa race ?

Athée et socialiste révolutionnaire, d’origine israélite, — juive si vous voulez, – je déteste et hais dans n’importe quel peuple, n’importe quelle race, n’importe quelle classe, la rapacité, l’usure et le vol, bref tous les vices dont la pourriture de la société actuelle est la seule et unique cause. Mais de là à exiger la mort d’une race, d’un peuple entier, il y a loin. Supprimez la propriété individuelle — qui est la cause — et les conséquences disparaîtront forcément avec elle.

Nous autres, révolutionnaires, nous luttons journellement contre les maux de la société, et c’est là notre devoir, mais nous n’avons pas le droit, — et moins que n’importe qui, humanitaires que nous sommes — de poursuivre de notre haine, de notre mépris, les victimes des institutions sociales.

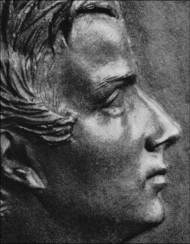

A. Cohen (1894, à Londres)

Pour les Juifs, qui, pendant de longs siècles ont été persécutés, humiliés, chassés de partout, enfermés comme des pestiférés dans les ghettos et de force séparés des autres peuples, et qui, dans ce dix-neuvième siècle, sont encore contemplés comme une race inférieure, la seule revanche, la seule compensation dans le Moyen Âge, a été : amasser de l’or, dominer par les richesses acquises leurs impitoyables persécuteurs, les voir à leurs pieds.

Pour les Juifs, qui, pendant de longs siècles ont été persécutés, humiliés, chassés de partout, enfermés comme des pestiférés dans les ghettos et de force séparés des autres peuples, et qui, dans ce dix-neuvième siècle, sont encore contemplés comme une race inférieure, la seule revanche, la seule compensation dans le Moyen Âge, a été : amasser de l’or, dominer par les richesses acquises leurs impitoyables persécuteurs, les voir à leurs pieds.

Aux Indes Néerlandaises, les Chinois jouent encore aujourd’hui le même rôle envers les pauvres Javanais, que le gouvernement de rastaquouères des Pays-Bas leur livre corps et âme, pour les voler et les empoisonner avec de l’opium. Le trésor néerlandais se trouve très bien de ces libéralités et les fonctionnaires du dit gouvernement aussi. Mais est-ce que cela nous autorise à demander l’extermination des Chinois et à vouer à l’anéantissement toute la race jaune ?

Dans cette époque de putréfaction bourgeoise et de vomissure boulangiste, les consciences se troublent. Certains socialistes, oubliant les juifs Spinoza, Heine, Marx et Lassalle, semblent revenir à des idées et des théories victorieusement réfutées, même par les précurseurs de la bourgeoisie du siècle dernier. La conception esclavagiste « des races supérieures et des races inférieures » est irrévocablement condamnée par les socialistes. Elle ne saurait donc être émise aujourd’hui, vingt-quatre ans après la fondation de l’Internationale, où les paroles inaugurales de cette association de travailleurs furent qu’on poursuivrait l’égalité de tous les êtres humains, sans distinction de race, de couleur et de sexe.

ALEXANDRE COHEN

L’Attaque, 5 janvier 1889

gravure sur bois de Georges Rohner illustrant l’édition originale de

In opstand (1932), premier volume des souvenirs de Cohen

Dans la tourmente :

A. Cohen salué en tant que traducteur

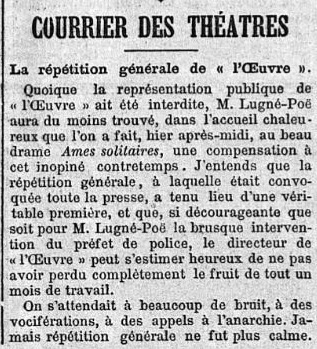

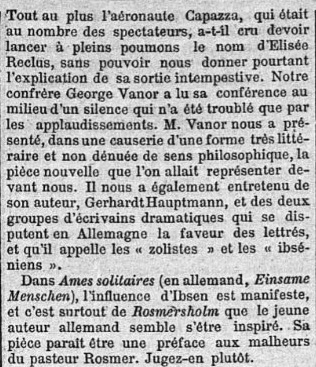

En 1893, A. Cohen a transposé en français sous le titre Âmes Solitaires la pièce de Gerhart Hauptmann Einsame Menschen que Lugné-Poë souhaitait monter ; le Hollandais connaissait le metteur en scène depuis un certain temps et faisait partie des figurants – « avec Fénéon, avec Barrucand, avec plus ou moins tous les collaborateurs de L’En-dehors, et avec une équipe de fidèles du Père Peinard » – du quatrième acte de L’Ennemi du peuple d’Ibsen joué le 11 novembre de la même année. Au moment de la « première » dont parle le jeune critique bruxellois Hippolyte Fierens-Gevaert (1870-1926) dans la chronique ci-dessous, Cohen venait d’être arrêté dans le cadre de la répression des menées anarchistes qui, à la suite de l’attentat de Vaillant du 9 décembre 1893 au Palais Bourbon, devait déboucher sur le retentissant procès des Trente ; qui plus est, le Préfet de police n’allait pas tarder à interdire la représentation d’Âmes Solitaires. Dans un volume de ses souvenirs (In Opstand), le publiciste précise, non sans se tromper légèrement sur la date : « L’interdiction portait moins d’ailleurs sur la pièce que j’avais traduite que sur la personnalité du traducteur qui, le soir de la générale, le 15 ou le 16 décembre, était sous les verrous. » Des auteurs, dont Paul-Napoléon Roinard et Zola, allaient s’employer en faveur du Hollandais.

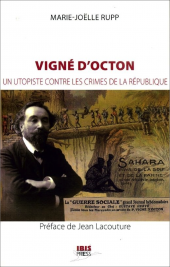

Toute cette affaire a occupé un certain temps les parlementaires français. Plusieurs périodiques – entre autres Les Annales politiques et littéraires du 28 janvier 1894 – rapportent que « sans une histoire de lettres saisies par la police chez M. Alexandre Cohen, et contre la lecture desquelles les socialistes et l’extrême gauche ont vivement protesté », la prise de parole par le député, médecin et écrivain Paul Vigné d’Octon (1859-1943), n’eût probablement pas fait beaucoup de bruit. « L’auteur de Chaire noire et d’Eternelle blessée a raconté, non sans esprit d’ailleurs, la pièce de Gerhart Hauptmann. C’est une espèce de drame bourgeois, où les personnages échangent des vues sur l’amour immatériel, et qui met en scène l’éternelle lutte du devoir et de la passion. Elle n’a rien de bien subversif en soi ; elle est peu dangereuse et comme l’a très spirituellement dit M. Denys Cochin : ‘‘mieux valait la laisser jouer, elle ne l’eût pas été longtemps ; au bout de quelques représentations les âmes solitaires auraient été celles des spectateurs’’. » Ces mêmes journaux de caricaturer les opinions du Hollandais, inconditionnel de toujours de la France : « Ce que l’on a voulu surtout, en l’interdisant, c’est empêcher une manifestation des anarchistes, prévenir une apothéose que nous aurions à regretter. En effet, M. Alexandre Cohen professe à l’égard de la France, cette France si généreuse pourtant, si accueillante aux étrangers, des sentiments profondément hostiles. Dans les lettres de lui qui ont été lues par le ministre de l'intérieur, il dit ‘‘qu’il n’a pas assez de crachats pour elle’’, il bafoue l’alliance russe, il traite le maréchal de Mac-Mahon, de ‘‘vieil équarrisseur’’ et ces injures ne sont pas les moindres ; il en est dans sa correspondance, de plus grossières, de plus odieuses : nous les passons, par respect pour le lecteur. »

Toute cette affaire a occupé un certain temps les parlementaires français. Plusieurs périodiques – entre autres Les Annales politiques et littéraires du 28 janvier 1894 – rapportent que « sans une histoire de lettres saisies par la police chez M. Alexandre Cohen, et contre la lecture desquelles les socialistes et l’extrême gauche ont vivement protesté », la prise de parole par le député, médecin et écrivain Paul Vigné d’Octon (1859-1943), n’eût probablement pas fait beaucoup de bruit. « L’auteur de Chaire noire et d’Eternelle blessée a raconté, non sans esprit d’ailleurs, la pièce de Gerhart Hauptmann. C’est une espèce de drame bourgeois, où les personnages échangent des vues sur l’amour immatériel, et qui met en scène l’éternelle lutte du devoir et de la passion. Elle n’a rien de bien subversif en soi ; elle est peu dangereuse et comme l’a très spirituellement dit M. Denys Cochin : ‘‘mieux valait la laisser jouer, elle ne l’eût pas été longtemps ; au bout de quelques représentations les âmes solitaires auraient été celles des spectateurs’’. » Ces mêmes journaux de caricaturer les opinions du Hollandais, inconditionnel de toujours de la France : « Ce que l’on a voulu surtout, en l’interdisant, c’est empêcher une manifestation des anarchistes, prévenir une apothéose que nous aurions à regretter. En effet, M. Alexandre Cohen professe à l’égard de la France, cette France si généreuse pourtant, si accueillante aux étrangers, des sentiments profondément hostiles. Dans les lettres de lui qui ont été lues par le ministre de l'intérieur, il dit ‘‘qu’il n’a pas assez de crachats pour elle’’, il bafoue l’alliance russe, il traite le maréchal de Mac-Mahon, de ‘‘vieil équarrisseur’’ et ces injures ne sont pas les moindres ; il en est dans sa correspondance, de plus grossières, de plus odieuses : nous les passons, par respect pour le lecteur. »

Le Journal des débats politiques et littéraires, 14 décembre 1893

A. Cohen détenu à Amsterdam

L’article suivant évoque le séjour en prison qu’a effectué Cohen à Amsterdam en 1896-1897, après son exil londonien et l’annulation de sa condamnation à 20 ans de travaux forcés : « M. Alexandre Cohen, ce jeune homme de lettres hollandais, traducteur des œuvres de Gérardt (sic) Hauptmann, qui fut expulsé comme anarchiste, puis compris dans le fameux procès des Trente et condamné par défaut à vingt ans de travaux forcés, était revenu récemment en France pour se faire juger sérieusement. Avant-hier, il comparaissait devant la cour d’assises et était acquitté sans grands débats. Mais si M. Cohen a été absous par les jurés, il ne l’a pas été par la police… » (« Expulsion d’Alexandre Cohen. Après l’acquittement, ré-expulsé », Le Radical, 2 septembre 1895).

Multatuli, par F. Vallotton, La Revue Blanche, 1896

La plaidoirie de Me Georges Desplas ainsi que les explications par forcément sincères du prévenu (« Interrogé par le président, il s’est exprimé à peu près en ces termes : ‘‘Je suis Hollandais. Condamné à six mois de prison pour crime de lèse-majesté envers le roi des Pays-Bas, j’ai passé en Belgique, puis je suis venu en France, j’ai collaboré à l’En-dehors, toutefois je n’y ai écrit qu’un seul article. J’ai connu intimement Fénéon et Kampffmeyer, mais dans mes entretiens avec eux il n’a jamais été question d’anarchie. Au moment du procès des XXX, j’étais expulsé de France, j’habitais Londres, j’ai vainement demandé un sauf-conduit pour venir me défendre à côté de mes camarades, que vous avez acquittés. Aujourd’hui, je fais appel à votre justice.’’ » [« L’un des Trente », Le Radical, 1er septembre 1895]) l’emportèrent donc sur le réquisitoire de l’avocat général qui n’avait pourtant pas omis de rappeler l’amitié qui liait Cohen à Émile Henry.

La plaidoirie de Me Georges Desplas ainsi que les explications par forcément sincères du prévenu (« Interrogé par le président, il s’est exprimé à peu près en ces termes : ‘‘Je suis Hollandais. Condamné à six mois de prison pour crime de lèse-majesté envers le roi des Pays-Bas, j’ai passé en Belgique, puis je suis venu en France, j’ai collaboré à l’En-dehors, toutefois je n’y ai écrit qu’un seul article. J’ai connu intimement Fénéon et Kampffmeyer, mais dans mes entretiens avec eux il n’a jamais été question d’anarchie. Au moment du procès des XXX, j’étais expulsé de France, j’habitais Londres, j’ai vainement demandé un sauf-conduit pour venir me défendre à côté de mes camarades, que vous avez acquittés. Aujourd’hui, je fais appel à votre justice.’’ » [« L’un des Trente », Le Radical, 1er septembre 1895]) l’emportèrent donc sur le réquisitoire de l’avocat général qui n’avait pourtant pas omis de rappeler l’amitié qui liait Cohen à Émile Henry.

En novembre 1887, arrêté à La Haye pour majesteitsschennis (insulte à l’égard de la personne du roi Guillaume III qu’il avait traité de « Gorille ! »), l’anarchiste avait été condamné à six mois de prison, peine qu’il n’effectua donc que près de dix ans plus tard puisqu’il avait, à l’époque des poursuites, fui la Hollande. Le chroniqueur salue l’action de Cohen en faveur des lettres bataves ; il allait bientôt donner des pages de Multatuli à la Revue blanche.

Le Radical, 1er septembre 1896 / 15 Fructidor an 105

Traduite en plusieurs langues, mais malheureusement pas encore en français, cette œuvre nous plonge de façon saisissante en plein drame

Traduite en plusieurs langues, mais malheureusement pas encore en français, cette œuvre nous plonge de façon saisissante en plein drame Les images que nous montrent les actualités de l’époque ont été filmées pour la plupart un ou deux jours plus tard, une fois la tempête et le raz-de-marée calmés. Elles restituent la dévastation, le travail des sauveteurs, la détresse des survivants, mais pas la nuit, ni la pluie, ni la neige, ni le déchaînement des éléments. Elles ne nous font entendre ni le grondement de la mer, ni le vent, et ne nous font pas sentir non plus le froid. Tout ce que recrée précisément de façon magistrale le roman Une catastrophe naturelle en plus de l’angoisse terrible éprouvée par les gens qui ont été pris dans l’ouragan et emportés par les eaux, par ceux qui se sont réfugiés sur un toit. La peur, Claude Hoffert et ses hommes vont la ressentir toute la nuit : « La gouaille parisienne avait disparu », dit-il à propos de ses première et deuxième classes. Mais que fait au juste son unité en Hollande, seule, avant que d’autres troupes françaises – les soldats du génie – n’arrivent le mardi matin à Roosendaal ? Quelle peut être la mission d’un détachement d’un régiment d’artillerie antiaérienne au milieu de ce cataclysme naturel qui tourne au scénario catastrophe à cause de la rupture des digues ?

Les images que nous montrent les actualités de l’époque ont été filmées pour la plupart un ou deux jours plus tard, une fois la tempête et le raz-de-marée calmés. Elles restituent la dévastation, le travail des sauveteurs, la détresse des survivants, mais pas la nuit, ni la pluie, ni la neige, ni le déchaînement des éléments. Elles ne nous font entendre ni le grondement de la mer, ni le vent, et ne nous font pas sentir non plus le froid. Tout ce que recrée précisément de façon magistrale le roman Une catastrophe naturelle en plus de l’angoisse terrible éprouvée par les gens qui ont été pris dans l’ouragan et emportés par les eaux, par ceux qui se sont réfugiés sur un toit. La peur, Claude Hoffert et ses hommes vont la ressentir toute la nuit : « La gouaille parisienne avait disparu », dit-il à propos de ses première et deuxième classes. Mais que fait au juste son unité en Hollande, seule, avant que d’autres troupes françaises – les soldats du génie – n’arrivent le mardi matin à Roosendaal ? Quelle peut être la mission d’un détachement d’un régiment d’artillerie antiaérienne au milieu de ce cataclysme naturel qui tourne au scénario catastrophe à cause de la rupture des digues ? encore pour éclairer les digues, mais sans doute après-coup, ainsi que semble le montrer la photo pleine page publiée dans le n° 205 de Paris Match : « Du village d’Halsteren (province du nord Brabant), un projecteur surveille de sa lumière bleutée des kilomètres de digues » (p. 23).

encore pour éclairer les digues, mais sans doute après-coup, ainsi que semble le montrer la photo pleine page publiée dans le n° 205 de Paris Match : « Du village d’Halsteren (province du nord Brabant), un projecteur surveille de sa lumière bleutée des kilomètres de digues » (p. 23).

Des centaines de fois cette nuit-là retentit le « Verdami ! » alsacien ; l’aspirant et ses hommes craignent bien entendu que la violence des éléments ne vienne la rompre à un endroit qui empêcherait tout repli. Quand le jour se lève, les ¾ de cette digue sont sous les eaux. Eux-mêmes ont reculé sous la pluie et la neige jusqu’à ne plus être très éloignés de la terre ferme. Le matin, alors que les autorités hollandaises souhaitent que son unité reste, l’aspirant reçoit de Paris l’ordre de rentrer. Cette action lui vaudra les félicitations de ses supérieurs.

Des centaines de fois cette nuit-là retentit le « Verdami ! » alsacien ; l’aspirant et ses hommes craignent bien entendu que la violence des éléments ne vienne la rompre à un endroit qui empêcherait tout repli. Quand le jour se lève, les ¾ de cette digue sont sous les eaux. Eux-mêmes ont reculé sous la pluie et la neige jusqu’à ne plus être très éloignés de la terre ferme. Le matin, alors que les autorités hollandaises souhaitent que son unité reste, l’aspirant reçoit de Paris l’ordre de rentrer. Cette action lui vaudra les félicitations de ses supérieurs.

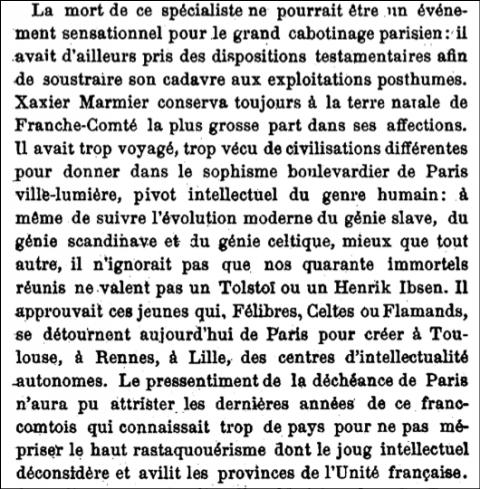

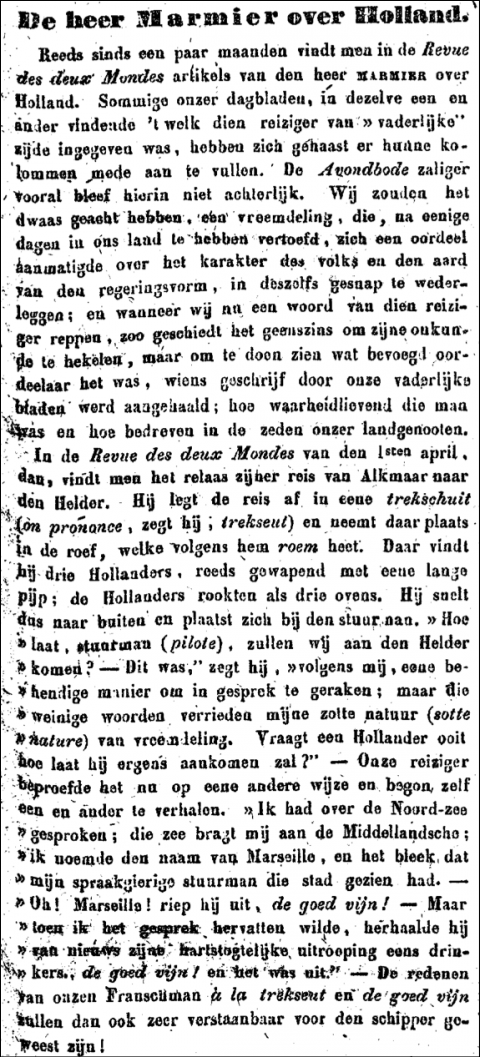

Né le 22 juin 1808 à Pontarlier, Marmier a connu un destin peu ordinaire, grâce en particulier à son goût des langues (il apprendra l’allemand, l’anglais, le danois – langue dans laquelle il s’entretint un jour avec Louis-Philippe –, le suédois, le norvégien, le sami, l’islandais, le néerlandais, l’espagnol, le russe, le serbo-croate ou encore l’italien) et du voyage : à 7 ans, il fuguait déjà en vue de gagner la Suisse, pays où il se rendra à plusieurs reprises une fois adulte… quand il ne se trouvait pas en Allemagne, dans les pays scandinaves, en Pologne, en Russie, en Autriche, en Hollande, en Italie, en Hongrie, dans les pays slaves ou les Balkans, en Palestine, en Syrie, en Egypte, en Algérie, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud ! Marmier a souvent évoqué sa condition de voyageur, entre autres dans un poème intitulé En Hollande – écrit à Arnhem en 1840 et dédié à Charles Weiss (1779-1867), conservateur de la Bibliothèque municipale de Besançon, qui fut son protecteur et l’ami de toute une vie –, des vers dans lesquels il se compare à la cigogne qu’il a remarquée en haut d’un chêne qui se dresse « dans les prés de Hollande ».

Né le 22 juin 1808 à Pontarlier, Marmier a connu un destin peu ordinaire, grâce en particulier à son goût des langues (il apprendra l’allemand, l’anglais, le danois – langue dans laquelle il s’entretint un jour avec Louis-Philippe –, le suédois, le norvégien, le sami, l’islandais, le néerlandais, l’espagnol, le russe, le serbo-croate ou encore l’italien) et du voyage : à 7 ans, il fuguait déjà en vue de gagner la Suisse, pays où il se rendra à plusieurs reprises une fois adulte… quand il ne se trouvait pas en Allemagne, dans les pays scandinaves, en Pologne, en Russie, en Autriche, en Hollande, en Italie, en Hongrie, dans les pays slaves ou les Balkans, en Palestine, en Syrie, en Egypte, en Algérie, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud ! Marmier a souvent évoqué sa condition de voyageur, entre autres dans un poème intitulé En Hollande – écrit à Arnhem en 1840 et dédié à Charles Weiss (1779-1867), conservateur de la Bibliothèque municipale de Besançon, qui fut son protecteur et l’ami de toute une vie –, des vers dans lesquels il se compare à la cigogne qu’il a remarquée en haut d’un chêne qui se dresse « dans les prés de Hollande ». « Mon vieil âge ne me permettant plus de voyager comme autrefois, je me suis mis à voyager dans ma retraite, avec des livres. Par là je revois encore quelques-unes des lointaines contrées dont j'aime à garder le souvenir ; par là je pénètre dans des pays que je n'ai pas eu le bonheur de visiter.

« Mon vieil âge ne me permettant plus de voyager comme autrefois, je me suis mis à voyager dans ma retraite, avec des livres. Par là je revois encore quelques-unes des lointaines contrées dont j'aime à garder le souvenir ; par là je pénètre dans des pays que je n'ai pas eu le bonheur de visiter.

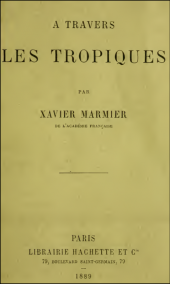

Parmi les innombrables pages que Marmier a noircies (sa « macédoine de volumes » écrira Francisque Sarcey qui avait une dent contre lui), quelques centaines portent sur les Pays-Bas. On songe en particulier à ses Lettres sur la Hollande, éditées en volume dès 1841, peu après leur parution en livraisons dans

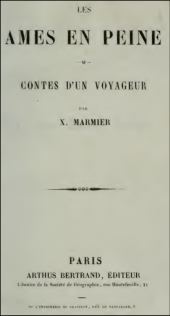

Parmi les innombrables pages que Marmier a noircies (sa « macédoine de volumes » écrira Francisque Sarcey qui avait une dent contre lui), quelques centaines portent sur les Pays-Bas. On songe en particulier à ses Lettres sur la Hollande, éditées en volume dès 1841, peu après leur parution en livraisons dans  Au détour d’une page de ses souvenirs ou réflexions, il arrive qu'on tombe sur une remarque d’ordre général concernant les Hollandais ou Java, mais c’est peut-être dans deux de ses Contes d’un voyageur (1851) qu’il a le plus tiré parti de certains de ses souvenirs bataves en y mêlant des données plus personnelles. Son conte « Un drame sur mer » met en scène un

Au détour d’une page de ses souvenirs ou réflexions, il arrive qu'on tombe sur une remarque d’ordre général concernant les Hollandais ou Java, mais c’est peut-être dans deux de ses Contes d’un voyageur (1851) qu’il a le plus tiré parti de certains de ses souvenirs bataves en y mêlant des données plus personnelles. Son conte « Un drame sur mer » met en scène un

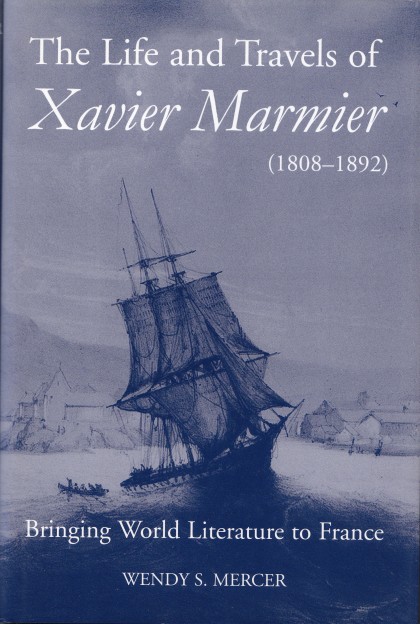

Des auteurs avancent que le Pontissalien a effectué un voyage en Belgique et en Hollande dès avant 1830 (Lionel Radiguet, « Xavier Marmier scandinaviste », La Revue indépendante, oct. 1892, p. 88 ; Eldon Kaye, Journal de Xavier Marmier, t. 1, Genève, Droz, 1968, p. 21) ; Wendy Mercer ne confirme ni n’infirme, il nous semble, cet élément. Pour sa part, Alexandre Estignard, nous dit que « le laborieux voyageur a appris en se promenant la langue hollandaise », autrement dit avant le séjour de plusieurs mois de 1840. Dans son Journal (T.1., p. 170), le Franc-Comtois raconte qu'il apprend seul les langues étrangères par la méthode analytique de Jacotot et qu'il parle assez aisément le hollandais. Marmier a d'ailleurs été proche, à la fin des années 1820, d'un germanisant distingué, ancien chargé d'affaires en Hollande, Adelaïde-Edouard Le Lièvre, marquis de la Grange, un ami d'Alfred de Vigny.

Des auteurs avancent que le Pontissalien a effectué un voyage en Belgique et en Hollande dès avant 1830 (Lionel Radiguet, « Xavier Marmier scandinaviste », La Revue indépendante, oct. 1892, p. 88 ; Eldon Kaye, Journal de Xavier Marmier, t. 1, Genève, Droz, 1968, p. 21) ; Wendy Mercer ne confirme ni n’infirme, il nous semble, cet élément. Pour sa part, Alexandre Estignard, nous dit que « le laborieux voyageur a appris en se promenant la langue hollandaise », autrement dit avant le séjour de plusieurs mois de 1840. Dans son Journal (T.1., p. 170), le Franc-Comtois raconte qu'il apprend seul les langues étrangères par la méthode analytique de Jacotot et qu'il parle assez aisément le hollandais. Marmier a d'ailleurs été proche, à la fin des années 1820, d'un germanisant distingué, ancien chargé d'affaires en Hollande, Adelaïde-Edouard Le Lièvre, marquis de la Grange, un ami d'Alfred de Vigny.

Ce billet emprunte certains éléments à la récente biographie que Wendy S. MERCER a consacré à l’auteur français : The Life and Travels of Xavier Marmier (1808-1892). Bringing World Literature to France, Oxford, Oxford University Press (British Academy Postdoctoral Fellowship Monographs), 2007. Une partie du chapitre 9 est consacrée au voyage en Hollande (p. 161-171). Dans ces dix pages, W.S. Mercer propose un survol des Lettres sur la Hollande, dédiées au ministre de l’Intérieur Charles de Rémusat qui avait envoyé Marmier en mission aux Pays-Bas afin qu’il y complète son tableau descriptif des pays du Nord ; le reste des informations fournies par la chercheuse provient essentiellement de la correspondance de Sainte-Beuve et de celle de Michelet.

Ce billet emprunte certains éléments à la récente biographie que Wendy S. MERCER a consacré à l’auteur français : The Life and Travels of Xavier Marmier (1808-1892). Bringing World Literature to France, Oxford, Oxford University Press (British Academy Postdoctoral Fellowship Monographs), 2007. Une partie du chapitre 9 est consacrée au voyage en Hollande (p. 161-171). Dans ces dix pages, W.S. Mercer propose un survol des Lettres sur la Hollande, dédiées au ministre de l’Intérieur Charles de Rémusat qui avait envoyé Marmier en mission aux Pays-Bas afin qu’il y complète son tableau descriptif des pays du Nord ; le reste des informations fournies par la chercheuse provient essentiellement de la correspondance de Sainte-Beuve et de celle de Michelet.