ALEXANDRE COHEN

LES ANNEES ANARCHISTES (3)

Alexandre Cohen dans les cercles anarchistes parisiens

Si le jeune homme de moins de vingt-quatre ans qui s’établit dans « la capitale du XIXe siècle » a un corps déjà marqué par les épreuves, il n’en affiche pas moins une âme intacte. Sa naïveté, son côté enfant et son culot ont certainement surpris mais aussi séduit maints Parisiens. Les yeux rivés sur la Tour Eiffel qui sort tout juste ses jambes du sol, Cohen respire enfin la liberté à pleins poumons. Le jour même de son arrivée, jour de l’Ascension, il est déjà sur la Seine, à Suresnes puis au Bois de Boulogne, une promenade en compagnie d’un typographe allemand social-démocrate (pourtant, Cohen hait déjà à l’époque et les Allemands et la social-démocratie !), Paul Trapp et de l’épouse de ce dernier ; on lui a donné à Gand l’adresse de ce couple, ce sont les seules personnes qu’il connaît à Paris. Le lendemain, il s’installe dans une modeste chambre de l’Hôtel Saint-Louis, au 75 de la rue du même nom.

Quand bien même il est contraint de vivre chichement, le monde lui appartient. Sur les berges de la Seine, il se sent comme un poisson dans l’eau. Lui qui se réclamera tant de la France trahit peut-être lors de ses premières virées parisiennes ses origines en se révélant « un homme qui voit » (36) : « Non ! Je ne m’étais pas fait une trop grande idée de Paris, où, le jour de mon arrivée, à chaque coude, à chaque tortillement de la Seine, j’ai vu surgir quelque chose de noble qui, par la grandeur et la gloire dégagées, m’a foudroyé et dont le charme, en même temps, m’a attendri. » (37)

Le Paris qu’il arpente, le Paris de ses premières mansardes et de ses premières pages écrites en français, c’est le Paris des congrès socialistes : « En 1889, les social-démocrates de divers pays décidèrent, à Paris, de ressusciter, après une longue éclipse, la pratique des congrès socialistes internationaux, ouvrant ainsi la voie à la Deuxième Internationale. Quelques anarchistes crurent devoir participer à cette réunion. Leur présence y donna lieu à de violents incidents. Les social-démocrates, ayant la force du nombre, étouffèrent toute contradiction de la part de leurs adversaires. » (38) Ce congrès fut d’ailleurs préparé chez F. Domela Nieuwenhuis qui tenta, en vain, de réduire les dissensions entre socialistes allemands et socialistes français. À la suite de quoi deux congrès s’ouvrirent le 14 juillet 1889 : celui des marxistes (F. Domela Nieuwenhuis, Fortuyn et Helsdingen représentaient le S.D.B.) et celui des possibilistes (les 2 représentants néerlandais quittèrent ce congrès après le rejet de la proposition de rejoindre les marxistes). (39) Cohen a assisté en tant qu’observateur au congrès tenu à la Salle Pétrelle du 14 au 21 juillet ; il n’en garda pas un très bon souvenir comme le laisse paraître, plus d’un demi-siècle plus tard, cette remarque: « À deux Congrès de l’Internationale, celui de Paris en 1889 – où le délégué-député au Reichstag, le camarade Von Vollmar, parut orné de la croix de Fer, que, officier de l’armée bavaroise, il avait gagnée pendant la guerre de 1870 ! – et à celui de Londres, en 1896, je fus témoin, en “observateur” attentif, des répugnantes manigances de la Sozial-demokratie, et de l’abjecte soumission des chefs de Partis non-allemands, aux chefs d’orchestre teutons. Pouah ! » (40) Sans doute fut-il aussi l’un des acteurs de cette belle cacophonie : « en 1889 à l’occasion de l’Exposition universelle, une “conférence internationale anarchiste” se tient à la salle du Commerce, 94 faubourg du Temple. Personne n’ayant prévu quoi que se soit (aucun bureau ne dirige les débats), la réunion se déroule dans un désordre indescriptible. » (41)

Le Paris qu’il arpente, le Paris de ses premières mansardes et de ses premières pages écrites en français, c’est le Paris des congrès socialistes : « En 1889, les social-démocrates de divers pays décidèrent, à Paris, de ressusciter, après une longue éclipse, la pratique des congrès socialistes internationaux, ouvrant ainsi la voie à la Deuxième Internationale. Quelques anarchistes crurent devoir participer à cette réunion. Leur présence y donna lieu à de violents incidents. Les social-démocrates, ayant la force du nombre, étouffèrent toute contradiction de la part de leurs adversaires. » (38) Ce congrès fut d’ailleurs préparé chez F. Domela Nieuwenhuis qui tenta, en vain, de réduire les dissensions entre socialistes allemands et socialistes français. À la suite de quoi deux congrès s’ouvrirent le 14 juillet 1889 : celui des marxistes (F. Domela Nieuwenhuis, Fortuyn et Helsdingen représentaient le S.D.B.) et celui des possibilistes (les 2 représentants néerlandais quittèrent ce congrès après le rejet de la proposition de rejoindre les marxistes). (39) Cohen a assisté en tant qu’observateur au congrès tenu à la Salle Pétrelle du 14 au 21 juillet ; il n’en garda pas un très bon souvenir comme le laisse paraître, plus d’un demi-siècle plus tard, cette remarque: « À deux Congrès de l’Internationale, celui de Paris en 1889 – où le délégué-député au Reichstag, le camarade Von Vollmar, parut orné de la croix de Fer, que, officier de l’armée bavaroise, il avait gagnée pendant la guerre de 1870 ! – et à celui de Londres, en 1896, je fus témoin, en “observateur” attentif, des répugnantes manigances de la Sozial-demokratie, et de l’abjecte soumission des chefs de Partis non-allemands, aux chefs d’orchestre teutons. Pouah ! » (40) Sans doute fut-il aussi l’un des acteurs de cette belle cacophonie : « en 1889 à l’occasion de l’Exposition universelle, une “conférence internationale anarchiste” se tient à la salle du Commerce, 94 faubourg du Temple. Personne n’ayant prévu quoi que se soit (aucun bureau ne dirige les débats), la réunion se déroule dans un désordre indescriptible. » (41)

Le Paris qu’il arpente, c’est donc également le Paris de l’Exposition Universelle de 1889 au cours de laquelle on l’embauche pour vendre des meubles ; ses compétences en malais lui permettent par ailleurs de prendre la défense d’Indonésiens exploités par un Belge. C’est aussi le Paris du Sacré-Cœur et des actions anticléricales, le Paris des cabarets, du café-concert et de la rénovation théâtrale, le Paris des écoles littéraires et des grands magasins, le Paris du boulangisme – il se rend en avril 1891 à Bruxelles pour interviewer, à la demande du journal Vooruit, le Général Boulanger mais ne lui pose en fait qu’une seule question ! – , le Paris du scandale de Panama et des premiers 1er mai, des manifestations (Cohen assiste à celle du 8 août 1888 lors des obsèques d’Émile Eudes, il sera aussi dans le cortège accompagnant un an plus tard Félix Pyat à sa dernière demeure), le Paris de la Bourse du Travail et des libres penseurs (tous ces Benoît, Jules, Eugène Clovis et autres Anatole qu’il ne peut souffrir) (42), sans oublier le Paris de la bombance anarchiste. Ce même Paris qui rebute son contemporain et grand esthète Louis Couperus : « Je me trouve dans le Berceau de la civilisation mais la vie m’apparaît ici totalement éculée, en rien appétissante, sans la moindre émanation de juvénile beauté. Paris me laisse l’image d’une ville vieille et sale, dans laquelle tout est vieux : les dorures des cafés et des théâtres, le chaos cosmopolite des boulevards, les fiacres et les cocottes ; un affligeant bazar dans lequel vivre est une torture. Oh ! bien sûr, l’Art et la Civilisation sont au rendez-vous, mon Dieu, bien sûr ! bien sûr que je sais cela, mais il faut y vivre,... et quelle déception on ressent alors en mettant à l’épreuve ses propres idées, ses illusions !... » (43)

Durant ces années, l’anarchiste déterminé qu’est devenu Cohen participe de cette mouvance qui a résolument rejeté la sociale démocratie. Le premier anarchiste de renom qu’il rencontre, c’est Élisée Reclus à qui il rend visite, rue des Fontaines à Sèvres, en compagnie de Domela Nieuwenhuis (1890) ; puis, au 140 de la rue Mouffetard, il fera la connaissance de Jean Grave, vêtu « de son éternelle blouse noire de typographe » et c’est dans les locaux de La Révolte qu’il sympathise avec Frédéric Stackelberg, Russe fortuné, plus blanquiste qu’anarchiste. Les deux hommes habitant dans le même quartier, ils se retrouvent souvent. Alexandre dîne une ou deux fois par semaine chez les époux Stackelberg, où d’autres invités ont pour nom Alexandre Millerand, Stéphen Pichon ou encore Aristide Briand, que Cohen, devenu correspondant parisien du plus grand quotidien néerlandais retrouvera en 1910 et en 1916, lui soutirant même une interview factice.

Jean Allemane (1843-1935)

Le jeune Hollandais se débat tant et plus dans la « poussière de groupuscules », groupuscules qui donnent alors vie à l’anarchisme dans une capitale suintant encore des stigmates de la Commune. « Les groupes répondaient à un besoin : ils redonnaient identité à tous ceux que l’évolution en cours était en train de marginaliser. L’anarchie ne donnait pas naissance à une contre-société ni même à de micro-contre-sociétés, elle mémorisait simplement une nostalgie et un espoir. » (44) Paris compte alors – en 1889 – dix-neuf de ces cercles très hétéroclites et étanches dans lesquels évoluent environ cinq cents personnes, des hommes pour la plupart. Une centaine d’entre eux forment le noyau dur de la contestation libertaire. Selon une statistique policière de l’époque, à côtés des adeptes – le plus souvent des artisans – se manifestent en tant que propagandistes 25 typographes (peu après son arrivée à Paris, Cohen apprend ce métier auprès de Jean Allemane qu’il appréciera beaucoup et qu’il tutoyait malgré son peu de sympathie pour les socialistes), 2 correcteurs et une dizaine de journalistes. Alexandre Cohen est de ceux là. Qu’il écrive en néerlandais ou en français, sa plume déverse une bile mal digérée par les partisans de l’ordre social et les amis de W. Liebknecht.

Le jeune Hollandais se débat tant et plus dans la « poussière de groupuscules », groupuscules qui donnent alors vie à l’anarchisme dans une capitale suintant encore des stigmates de la Commune. « Les groupes répondaient à un besoin : ils redonnaient identité à tous ceux que l’évolution en cours était en train de marginaliser. L’anarchie ne donnait pas naissance à une contre-société ni même à de micro-contre-sociétés, elle mémorisait simplement une nostalgie et un espoir. » (44) Paris compte alors – en 1889 – dix-neuf de ces cercles très hétéroclites et étanches dans lesquels évoluent environ cinq cents personnes, des hommes pour la plupart. Une centaine d’entre eux forment le noyau dur de la contestation libertaire. Selon une statistique policière de l’époque, à côtés des adeptes – le plus souvent des artisans – se manifestent en tant que propagandistes 25 typographes (peu après son arrivée à Paris, Cohen apprend ce métier auprès de Jean Allemane qu’il appréciera beaucoup et qu’il tutoyait malgré son peu de sympathie pour les socialistes), 2 correcteurs et une dizaine de journalistes. Alexandre Cohen est de ceux là. Qu’il écrive en néerlandais ou en français, sa plume déverse une bile mal digérée par les partisans de l’ordre social et les amis de W. Liebknecht.

Manieur et manipulateur de mots, il fréquente le beau monde de l’avant-garde littéraire, une avant-garde qui précisément s’épanche volontiers dans les revues libertaires. « De Mirbeau au jeune Barrès, l’engouement des intellectuels pour l’anarchisme a marqué une génération entière. » (45) Dans ces temps où rares sont les écrivains qui ne s’engagent pas sur le terrain politique, le vers libre n’empêche personne de faire rimer symbolisme et anarchisme. « Ce n’est pas un hasard si, précisément durant cette période 1891-1895, les idées anarchistes étaient en vogue dans les milieux littéraires et artistiques. Non seulement leur individualisme et attachement à la liberté rapprochaient les symbolistes des romantiques ; mais ils en avaient aussi hérité l’amour des grandes figures, des individus d’exception et des actions d’éclat. » (46) Si on en croit les lignes qui suivent, publiées l’année même où le « parti » anarchiste s’affiche ouvertement contre les autres écoles socialistes, ces poètes étaient des héritiers de Théophile Gautier : « N’opprimer personne et s’affranchir de toute autorité en accomplissant sa tâche rigoureusement et même avec joie, telle était la morale de Théophile Gautier ; ainsi, n’admettant la tyrannie et le commandement ni pour lui ni pour les autres, il était essentiellement et dans le sens le plus absolu du mot : un anarchiste. » (47) Un auteur comme J.-K. Huysmans ne cache pas pour sa part – dans les lettres qu’il adresse à son ami néerlandais Arij Prins –, une certaine sympathie pour les anarchistes, qui résulte surtout de son dégoût de la société française et des scandales politiques : « Ici, Paris est terrifié par la dynamite. Les bourgeois foirent dans leurs choses ; c’est la seule chose qui m’égaie un peu », lui écrit-il par exemple le 30 mars 1892, ou encore, le 26 décembre 1893 : « L’infâme année fatidique 1893 prend fin. Elle n’a été, en France, du moins, qu’un tel amas d’immondices qu’elle a rendu sympathiques les anarchistes fichant des bombes dans ce Parlement qui est l’image avariée d’un pays, en décomposition, renommant les voleurs du Panama et Wilson, témoignant ainsi d’un état d’âme de filous qu’aucune ordure n’arrête. » (48) Alexandre Cohen n’omet pas de rappeler que Paul Adam a consacré plusieurs textes à Ravachol, Ravachol qui fut durant de nombreuses semaines au centre des conversations des « mardis du Mercure de France » dont le jeune hollandais était un des habitués. Rachilde ne dédicaçait-elle pas ses romans en signant Ra(va)childe ?

Les plus romantiques de ces idéalistes anars prennent le message de 1789 au pied de la lettre et n’acceptent pas de laisser le sang des communards se coaguler : ils travaillent à essayer d’ouvrir les yeux du peuple sans pour autant oublier la joie qui est à la base de l’existence. Ils ne veulent pas encore croire que les paroles de l’irréductible révolté Georges Darien sont irrévocables : « Gueux des villes et gueux des champs, serfs de la glèbe et esclaves de l’atelier, sont comme autrefois taillables et corvéables à merci. Tout l’antique système de servitude continue à peser sur eux. Quatre-vingt-neuf a peint en rouge leurs chaînes, d’un rouge qui s’appelle le minimum et qui empêche le fer de se rouiller. » (49)

Affiche de Jules Chéret

Cohen, comme beaucoup de ses camarades qui œuvrent d’arrache-pied sous divers pseudonymes, noircit quantité de papier ; il se refait une santé dans les locaux exigus et enfumés qui abritent les publications de Zo d’Axa (L’Endehors), de Jean Grave (La Révolte) et d’Émile Pouget (Le Père Peinard) ou dans le restaurant du compagnon Constant Martin, un repaire d’anarchistes près de la place de la Bourse où l’on mange à la française (c’est-à-dire sans se soucier des estomacs végétariens), où l’on discute ferme doctrine, où l’on entonne Je suis le vieux Père la Purge, Dynamitons tous les gavés, Dame Dynamite Que l’on danse vite et où l’on séduit de jeunes couturières ! (50) « Qui désire faire (...) une étude – une étude sans prétention aucune – d’un milieu à 100% anarchiste, ne peut mieux choisir que cet endroit où s’exprime la conception a-cratique du monde dans toutes les nuances concevables : la philosophie de l’anarchisme communiste, de l’anarchisme individualiste, la philosophie humaniste et, dans toutes les bouches également, l’anarchisme mystique. Là se réunit une communauté hétérogène qui se renouvelle peu ; tout en mangeant – certains s’attablent deux fois par jour et d’autres plus irrégulièrement – on discute, dispute et refait le monde sur des bases inébranlables, monde auquel on a fait faire peau neuve. » (51)

Cohen, comme beaucoup de ses camarades qui œuvrent d’arrache-pied sous divers pseudonymes, noircit quantité de papier ; il se refait une santé dans les locaux exigus et enfumés qui abritent les publications de Zo d’Axa (L’Endehors), de Jean Grave (La Révolte) et d’Émile Pouget (Le Père Peinard) ou dans le restaurant du compagnon Constant Martin, un repaire d’anarchistes près de la place de la Bourse où l’on mange à la française (c’est-à-dire sans se soucier des estomacs végétariens), où l’on discute ferme doctrine, où l’on entonne Je suis le vieux Père la Purge, Dynamitons tous les gavés, Dame Dynamite Que l’on danse vite et où l’on séduit de jeunes couturières ! (50) « Qui désire faire (...) une étude – une étude sans prétention aucune – d’un milieu à 100% anarchiste, ne peut mieux choisir que cet endroit où s’exprime la conception a-cratique du monde dans toutes les nuances concevables : la philosophie de l’anarchisme communiste, de l’anarchisme individualiste, la philosophie humaniste et, dans toutes les bouches également, l’anarchisme mystique. Là se réunit une communauté hétérogène qui se renouvelle peu ; tout en mangeant – certains s’attablent deux fois par jour et d’autres plus irrégulièrement – on discute, dispute et refait le monde sur des bases inébranlables, monde auquel on a fait faire peau neuve. » (51)

À côté des « étoiles de l’Anarchie », de ceux qui « tranchent par leur vivacité physique et intellectuelle » (52), « les hommes de base de l’anarchie, (...) aiment à se réunir entre amis chez l’un d’eux ou dans l’arrière boutique d’un marchand de vin pour discuter ensemble, commenter le journal et chanter Le Père la Purge, La Révolte de Sébastien Faure ou L’Internationale Noire de Louise Michel [que Cohen a vue et entendue la première fois lors d’une manifestation anarchistes au Mur des Fédérés]. André Salmon nous les montre fidèles aux réunions, ouvertes ou secrètes, se cotisant pour s’abonner au Père Peinard ou à La Révolte. Ils sont de toutes les manifestations, débordant d’ardeur contre la police, défendant éperdument le drapeau noir, quitte à le fouler ostensiblement aux pieds lorsque l’affrontement s’éteint, pour montrer que l’on se moque des symboles. Heureux souvent d’être arrêtés, de comparaître en procès, de faire de la prison, car c’est un certain prestige qui s’y gagne, une certaine supériorité sur les “intellectuels” du mouvement qui ne prennent pas toujours de tels risques. Parmi eux, quelques exaltés sans doute, mais aussi assurément un bon nombre de tendres, de doux, “l’anarchie au fond du cœur, sensibles à la magnificence de redoutables expressions”. Tendres et graves parfois, mais en même temps joyeux et provocateurs toujours, “mauvaises têtes”, amateurs de farce et de dérision, en attendant pire, contre l’ennemie autorité. » (53)

Alexandre Cohen fait dans cet univers le trait d’union entre les dompteurs d’auditoires et les compagnons anonymes. Ses capacités intellectuelles, sa position d’étranger (il est l’un des rares Néerlandais à laisser son nom dans l’histoire du mouvement anarchiste en France) et sa grande gueule l’autorisent à côtoyer les grandes figures du mouvement et à jouer de temps à autre un rôle de premier plan. S’il écrit à Zola qu’il n’a pas mis les pieds dans une réunion publique entre le 2 mai 1892 et le 10 décembre 1893, il oublie en fait de dire qu’il a parfois pris la parole dans des réunions et meetings comme lors du 10 juin 1892 à la Maison du Peuple où il condamna sans détour l’intervention française au Dahomey en terminant son discours par un « À bas la patrie. Vive l’Anarchie ! » qui n’échappa pas aux oreilles des fliquadards. (54) Rares sont d’autre part les personnages marquants de l’anarchisme qu’il n’a pas côtoyés de près. D’un autre côté, son vécu et sa nature portée aux joies simples le conduisent à partager des moments graves et d’autres burlesques avec les inconnus de la bannière noire. Aux stériles congrès des théoriciens, il préfère ceux réunissant mineurs et autres ouvriers (55). Il est le premier à s’amuser, à faire des farces sur le dos de la police (56) ou des bourgeois en les réveillant et terrorisant en pleine nuit aux cris de « Ravachol ! Ravachol ! » (57) Durant l’hiver 1896, dans le froid d’une cellule, il se remémore quelques-unes de ces farces et les transcrit à l’attention de Kaya dans l’argot de Montmartre :

gravure de Georges Rohner dans In Opstand

Voilà qu’une blague avec ce bon Bernard me revient dans le coco. J’avais à Pantin un aminche qui était... pipelet. Mais un chouette pipelet qui prenait dans sa turne une trifouillée de déchards sous condition qu’ils n’abouleraient jamais un radis au probloque. Sa gonzesse (du pipelet) était très mariolle aussi et plus d’une fois elle avait lavé les esgourdes au vautour d’une façon suiffarde. À la fin cette vache de probloque en avait plein le dos et il foutit ses huit jours au pipelet. Celui-ci devait décanailler au proc

hain terme. J’ai oublié de te dire qu’il était gniaf. Étant déchard il se mit à la déniche d’un autre cordon. Et en même temps il tendit un piège à son probloque. Il était sûr que celui-ci aboulerait de très mauvais renseignos sur le compte de son ancien pipelet ! S’il pouvait en avoir la preuve, ce serait une affaire de dommages et intérêts à porter devant les enjuponnés à faux poids. Et un beau matin je me rendis, accompagné de Bernard chez le probloque. Bernard avait mis des frusques d’un noir intense, gibus noir (emprunté à Félix [Fénéon]) et des gants idem. Puis une petite cravate blanche. Il était grand proprio autrichien, à Pantin pour quelques jours seulement et venu exprès pour y dénicher un pipelet à la hauteur. Le gniaf lui avait offert ses services et il venait pour en savoir plus long sur son compte. Il lui fallait un pipelet énergique, dur aux locatos etc. etc. Et nous voilà en route. Malheureusement le probloque n’était pas à la turne, et nous n’y trouvâmes que sa ménagère. On nous fit entrer et assis sur le sofa j’accouchai de ma petite histoire. J’étais le traducteur pour Bernard qui ne jaspinait, disais-je, que le bulgare. Et voilà la commère à nous débagouliner des bourdes sur l’aminche. Oui, il était un bon zigue, mais pas énergique du tout. Les locatos ne casquaient pas et décanillent presque tous à la cloche de bois. Puis, elle croyait qu’il était entaché de marmitisme. Il lisait le P(ère) P(einard) et autres canetons casseroleux. Je disais que c’était fort mal et Bernard opinait dans ce sens en bulgare. Puis, voyant le trac de la donzelle de tout ce qui frisait de près ou de loin les marmites, je lui annonçai une grande entreprise avec à peu près quatre-vingt mille kilos de marchandise à la clé. Pantin ouvrirait la danse et puis Asnières (C’est là que le probloque perchait l’été). Bernard se tordait et de temps en temps seulement il disait : Oui, naturellement, en français. Il se tordait littéralement, car il ne pouvait pas s’esclaffer. Après une jaspinade d’à peu près une demi-plombe, nous partîmes et Bernard, dès qu’il était dehors, fut pris d’un éclat de rire en contradiction absolue avec son habillement solennel. Tout le monde le reluquait en pensant qu’il était saoul. J’en ris encore. Ensuite nous sommes allés raconter au père Simon, le pipelet gniaf, le résultat de nos démarches. Il en était bien content. – Autre blague. C’était dans la turne de Bernard qui habitait alors rue de Dunkerque. C’était après la glorieuse campagne du Dahomey. On ne parlait que de Bèhanzin et de Dodds, le brav’ général. Nous étions chez Bernard, Félix, Hélène et moi à prendre le thé et à rigoler. Tout à coup j’eus la riche idée de jouer au conquérant. Je dis un mot à Bernard et j’allai avec lui derrière le paravent. Là, B. se déshabillait tout à fait, je le passai au cirage – pas tout uni, mais tigré – et pour tout vêtement je lui mis autour des reins une large embrasse-rideau, et sur la tête le chapeau haut de forme de Félix. Sur le nez un lorgnon. Ensuite j’abandonnai un moment Bernard pour transformer Félix et Hélène en Mossieu et madame Carnot. Moi, je pris le rôle du brav’ général Dodds avec le poker en guise de « sabre vainqueur ». Puis j’introduisis Bernard. Bernard se prosternait profondément aux pieds du couple présidentiel et ensuite exécuta quelques danses dahoméennes sur la table. Nous étions tous malades de rire. Finalement, Félix et Hélène tenant Bernard entre eux deux se mirent au balcon et moi je commençai à crier dans la rue : Vive le général Dodds, Vive Carnot, Vive Béhanzin en montrant le balcon. Dans quelques minutes il y eut là au moins 500 personnes à regarder et à se montrer le trio au balcon. Félix saluait gravement et Bernard dansait. À la fin la police arrivait, mais le trio était déjà rentré et moi aussi. Mais le lendemain la patronne de l’hôtel donna congé à Bernard qui n’en était pas à son premier coup. C’est à dire que nous autres nous venions toujours faire du bruit chez lui jusqu’à des heures fort avancées de la nuit. (...) Quelquefois Souple comme un chat était de la partie. Il devait nous chanter : « Il était une bergère et tin tin tin, sonnons le tocsin » etc. Ou bien on lui faisait lire à haute voix quelque article très épicé du P.P. Une fois nous l’avons fait monter sur les épaules de Bernard pour arracher une affiche de Saxoléine, mais il avait le trac de tomber. et il n’a pas fait qu’arracher des affiches, une nuit, en décembre 1892, avec un froid terrible, il nous a aidés à en coller dans la rue des Abesses et à Montmartre. F.F. faisait le guet, Totor aussi, Souple comme un chat portait le pot à colle et moi je collais les flanches aux murs. (58)

Voilà qu’une blague avec ce bon Bernard me revient dans le coco. J’avais à Pantin un aminche qui était... pipelet. Mais un chouette pipelet qui prenait dans sa turne une trifouillée de déchards sous condition qu’ils n’abouleraient jamais un radis au probloque. Sa gonzesse (du pipelet) était très mariolle aussi et plus d’une fois elle avait lavé les esgourdes au vautour d’une façon suiffarde. À la fin cette vache de probloque en avait plein le dos et il foutit ses huit jours au pipelet. Celui-ci devait décanailler au proc

hain terme. J’ai oublié de te dire qu’il était gniaf. Étant déchard il se mit à la déniche d’un autre cordon. Et en même temps il tendit un piège à son probloque. Il était sûr que celui-ci aboulerait de très mauvais renseignos sur le compte de son ancien pipelet ! S’il pouvait en avoir la preuve, ce serait une affaire de dommages et intérêts à porter devant les enjuponnés à faux poids. Et un beau matin je me rendis, accompagné de Bernard chez le probloque. Bernard avait mis des frusques d’un noir intense, gibus noir (emprunté à Félix [Fénéon]) et des gants idem. Puis une petite cravate blanche. Il était grand proprio autrichien, à Pantin pour quelques jours seulement et venu exprès pour y dénicher un pipelet à la hauteur. Le gniaf lui avait offert ses services et il venait pour en savoir plus long sur son compte. Il lui fallait un pipelet énergique, dur aux locatos etc. etc. Et nous voilà en route. Malheureusement le probloque n’était pas à la turne, et nous n’y trouvâmes que sa ménagère. On nous fit entrer et assis sur le sofa j’accouchai de ma petite histoire. J’étais le traducteur pour Bernard qui ne jaspinait, disais-je, que le bulgare. Et voilà la commère à nous débagouliner des bourdes sur l’aminche. Oui, il était un bon zigue, mais pas énergique du tout. Les locatos ne casquaient pas et décanillent presque tous à la cloche de bois. Puis, elle croyait qu’il était entaché de marmitisme. Il lisait le P(ère) P(einard) et autres canetons casseroleux. Je disais que c’était fort mal et Bernard opinait dans ce sens en bulgare. Puis, voyant le trac de la donzelle de tout ce qui frisait de près ou de loin les marmites, je lui annonçai une grande entreprise avec à peu près quatre-vingt mille kilos de marchandise à la clé. Pantin ouvrirait la danse et puis Asnières (C’est là que le probloque perchait l’été). Bernard se tordait et de temps en temps seulement il disait : Oui, naturellement, en français. Il se tordait littéralement, car il ne pouvait pas s’esclaffer. Après une jaspinade d’à peu près une demi-plombe, nous partîmes et Bernard, dès qu’il était dehors, fut pris d’un éclat de rire en contradiction absolue avec son habillement solennel. Tout le monde le reluquait en pensant qu’il était saoul. J’en ris encore. Ensuite nous sommes allés raconter au père Simon, le pipelet gniaf, le résultat de nos démarches. Il en était bien content. – Autre blague. C’était dans la turne de Bernard qui habitait alors rue de Dunkerque. C’était après la glorieuse campagne du Dahomey. On ne parlait que de Bèhanzin et de Dodds, le brav’ général. Nous étions chez Bernard, Félix, Hélène et moi à prendre le thé et à rigoler. Tout à coup j’eus la riche idée de jouer au conquérant. Je dis un mot à Bernard et j’allai avec lui derrière le paravent. Là, B. se déshabillait tout à fait, je le passai au cirage – pas tout uni, mais tigré – et pour tout vêtement je lui mis autour des reins une large embrasse-rideau, et sur la tête le chapeau haut de forme de Félix. Sur le nez un lorgnon. Ensuite j’abandonnai un moment Bernard pour transformer Félix et Hélène en Mossieu et madame Carnot. Moi, je pris le rôle du brav’ général Dodds avec le poker en guise de « sabre vainqueur ». Puis j’introduisis Bernard. Bernard se prosternait profondément aux pieds du couple présidentiel et ensuite exécuta quelques danses dahoméennes sur la table. Nous étions tous malades de rire. Finalement, Félix et Hélène tenant Bernard entre eux deux se mirent au balcon et moi je commençai à crier dans la rue : Vive le général Dodds, Vive Carnot, Vive Béhanzin en montrant le balcon. Dans quelques minutes il y eut là au moins 500 personnes à regarder et à se montrer le trio au balcon. Félix saluait gravement et Bernard dansait. À la fin la police arrivait, mais le trio était déjà rentré et moi aussi. Mais le lendemain la patronne de l’hôtel donna congé à Bernard qui n’en était pas à son premier coup. C’est à dire que nous autres nous venions toujours faire du bruit chez lui jusqu’à des heures fort avancées de la nuit. (...) Quelquefois Souple comme un chat était de la partie. Il devait nous chanter : « Il était une bergère et tin tin tin, sonnons le tocsin » etc. Ou bien on lui faisait lire à haute voix quelque article très épicé du P.P. Une fois nous l’avons fait monter sur les épaules de Bernard pour arracher une affiche de Saxoléine, mais il avait le trac de tomber. et il n’a pas fait qu’arracher des affiches, une nuit, en décembre 1892, avec un froid terrible, il nous a aidés à en coller dans la rue des Abesses et à Montmartre. F.F. faisait le guet, Totor aussi, Souple comme un chat portait le pot à colle et moi je collais les flanches aux murs. (58)

Cohen collectionnait en effet ces affiches – une nouveauté alors – et, bien que connaissant Lautrec et Jules Chéret, il préférait les chiper dans la rue et les monter dans sa mansarde, encore plus ou moins dégoulinantes de colle même s’il prenait soin de les rincer. Ce sont ces mêmes affiches qui décoreront quelques années plus tard les murs des premiers cabarets amstellodamois dans le quartier De Pijp. (59) Outre celles dessinées par les susnommés ou par Jean-Louis Forain et Adolphe Léon Willette, Cohen devait aussi en avoir de l’artiste franco-néerlandais Georges de Feure (1868-1943), de son vrai nom Georges Joseph van Sluÿters, qui vivait également à cette époque sur la butte Montmartre. (60) En plus d’en décoller, lui est ses amis en collaient donc parfois ; dans ses mémoires, il se souvient ainsi d’une nuit où lui et Félix Fénéon tirèrent de son lit son médecin, le docteur Sallazin – homme très respectable d’une soixantaine d’année et sympathisant anarchiste – pour aller coller des affiches portant la mention « Panama et dynamite » : Fénéon enduisait les affiches de colle, le docteur faisait office d’échelle, et Cohen, perché sur les épaules de ce dernier, les collait sur les murs.

Jean-Louis Forain, Les deux gommeux

Toujours à propos de Cohen et de Kampffmeyer, de leur passion pour les dessins et les affiches, de la vie qu’ils menaient, de l’esprit qui les animait, lisons ce qu’écrit non sans verve un de leurs amis, Rudolf Rocker :

C’est à l’Association des socialistes indépendants que je fis ma première rencontre avec Bernhard Kampffmeyer, qui, à cette époque, habitait à Paris. Lui et son frère Paul avaient participé à tout le mouvement des Jeunes (

olor: #000000;">Jungen) en Allemagne et connaissaient tous les camarades de Berlin. Wilhelm Werner m’avait recommandé dans une lettre et nous devînmes bientôt de véritables amis. Durant son séjour à Paris, Bernhard se familiarisa avec les théories anarchistes et consacra dès lors toute son énergie au mouvement libertaire. Lorsque je fis sa connaissance, il était en train de traduire en allemand La conquête du pain de Kropotkine, traduction qui devait paraître plus tard à Zürich sous le titre Wohlstand für alle. Kampffmeyer était un personnage extrêmement aimable et serviable, qui avait dépensé pour le mouvement une part non négligeable de sa modeste fortune. Comme il était toujours prodigue de son argent, il était sans cesse assailli par des « nécessiteux » de toute espèce qui profitaient ainsi de sa générosité.

L’écrivain hollandais Alexander Cohen était alors un de ceux qui coûtait le plus cher au brave Bernhard. À force de fréquenter Kampffmeyer, je le connus bientôt très bien, car il était son inséparable compagnon à Paris. Ce Cohen mérite qu’on s’attarde sur son cas, parce que s’il s’entendait bien à couler aux dépends d’autrui une vie libre et sans attaches, il faut avouer que sa fréquentation remboursait largement les dépenses qu’il occasionnait. Alexandre Cohen était un homme doué et intelligent, qui maîtrisait la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit, ce qui est rare chez les étrangers. Il avait traduit en français les Einsame Menschen (Les Solitaires) de Gerhart Hauptmann et également, si je ne me trompe pas, Die Weber (Les Tisserands). La qualité de son travail lui avait permis de se faire un nom qui aurait pu lui permettre de gagner confortablement sa vie en tant qu’écrivain. Mais c’était un bohème de naissance, auquel manquait toute idée d’autodiscipline. Alors qu’en plus du français et de sa langue maternelle, le hollandais, il parlait aussi l’allemand, l’italien, l’espagnol et le malais, il ne faisait que rarement usage de ses connaissances et ne condescendait à travailler que s’il ne trouvait personne à taper. Il avait développé à partir de cet art de vivre toute une vision du monde et il était assez sincère pour ne pas s’en cacher.

Lorsque je fis sa connaissance, il avait environ trente ans. Tout jeune, il s’était engagé, contre la volonté de ses parents, dans l’armée coloniale hollandaise et avait servi comme soldat quelque part à Sumatra ou à Java jusqu’à ce qu’il commençât à en avoir assez et abandonnât son poste. Il n’oublia pas cependant d’emporter son fusil avec lui. Lorsque j’allai lui rendre visite dans son appartement de la rue Lepic, ce fusil était suspendu au-dessus de son lit comme un trophée et il attira tout de suite mon attention. Cet appartement méritait le détour. Il y régnait un étonnant désordre difficilement descriptible. Le bureau, les chaises, le lit, le sol, tout était recouvert de livres, de brochures et de journaux. Des vêtements émergeaient par endroit, des chemises sales, des chaussettes, des chaussures ainsi que toutes sortes d’objets domestiques. Sur les murs de cette chambre spacieuse, des portraits de Ravachol, Vaillant, Pallas étaient accrochés bien en évidence, avec à côté d’eux des affiches améliorées par quelques traits artistiques, ainsi que de précieux dessins originaux de Steinlen, Luce, Pissaro et d’autres, car Cohen avait des relations dans les milieux artistiques parisiens.

Lorsque je fis sa connaissance, il avait environ trente ans. Tout jeune, il s’était engagé, contre la volonté de ses parents, dans l’armée coloniale hollandaise et avait servi comme soldat quelque part à Sumatra ou à Java jusqu’à ce qu’il commençât à en avoir assez et abandonnât son poste. Il n’oublia pas cependant d’emporter son fusil avec lui. Lorsque j’allai lui rendre visite dans son appartement de la rue Lepic, ce fusil était suspendu au-dessus de son lit comme un trophée et il attira tout de suite mon attention. Cet appartement méritait le détour. Il y régnait un étonnant désordre difficilement descriptible. Le bureau, les chaises, le lit, le sol, tout était recouvert de livres, de brochures et de journaux. Des vêtements émergeaient par endroit, des chemises sales, des chaussettes, des chaussures ainsi que toutes sortes d’objets domestiques. Sur les murs de cette chambre spacieuse, des portraits de Ravachol, Vaillant, Pallas étaient accrochés bien en évidence, avec à côté d’eux des affiches améliorées par quelques traits artistiques, ainsi que de précieux dessins originaux de Steinlen, Luce, Pissaro et d’autres, car Cohen avait des relations dans les milieux artistiques parisiens.

De temps en temps, Kampffmeyer essayait de donner un peu de mesure à ce chaos que son amour germanique de l’ordre ne pouvait souffrir, mais le lendemain, on avait à nouveau l’impression que le déluge était passé par-là. Ni Cohen ni sa compagne française Kaya, aussi bohème que lui, ne comprenaient les efforts déployés par leur ami allemand. Ils se sentaient visiblement bien dans ce capharnaüm sans formes ni mesure. Cela dit, on ne pouvait pas dire que l’appartement était sale. J’avais surpris Kaya plusieurs fois en train de nettoyer les lieux. Sa façon de procéder était très particulière. Elle dégageait d’abord un coin de la pièce, le nettoyait, puis elle balançait tout ce qu’elle avait dégagé auparavant au même endroit, comme elle l’avait trouvé. Puis elle continuait jusqu’à ce que toute la pièce soit récurée sans que rien de ce fatras épouvantable ne fût changé.

Après que Kampffmeyer eut soutenu à coups de sommes assez importantes son insouciant ami durant des mois, sans que celui-ci ne se sentît obligé de se mettre à faire les travaux que lui confiaient des éditeurs français, il lui fit gentiment des reproches et lui suggéra d’essayer enfin de subvenir seul à ses besoins. Ce à quoi Cohen lui répondit en toute quiétude : « Tu sais bien, mon cher Bernhard, que Bismarck a soutiré six milliards à la France après la guerre qu’elle avait perdu. Il est donc tout à fait normal que tu contribues, toi, en tant qu’Allemand, à réparer ce dommage et que tu me rendes ma part de cet argent volé. Quand ce sera fait, j’aurai toujours le temps de chercher du travail. »

Cohen avait une répugnance absolue pour tout ce qui était allemand. L’Allemand était pour lui le Philistin dans toute sa splendeur, né avec un bonnet de nuit sur la tête. « Les Allemands ne feront jamais la révolution, disait-il, parce que le gouvernement l’a interdit. » Le mot verboten était pour lui la composante la plus importante du vocabulaire de la langue allemande et il affirmait que toute l’histoire allemande pouvait être résumée par ce seul mot. Il en avait en particulier aux Allemands pour leur respect de l’autorité qu’il prenait pour un signe de déficience mentale. « Parlez de liberté à un Allemand, disait-il, et il s’imagine aussitôt un enclos. » Naturellement, il n’estimait pas beaucoup le mouvement socialiste allemand et y voyait « du petit-bourgeois traduit en prolétarien ».

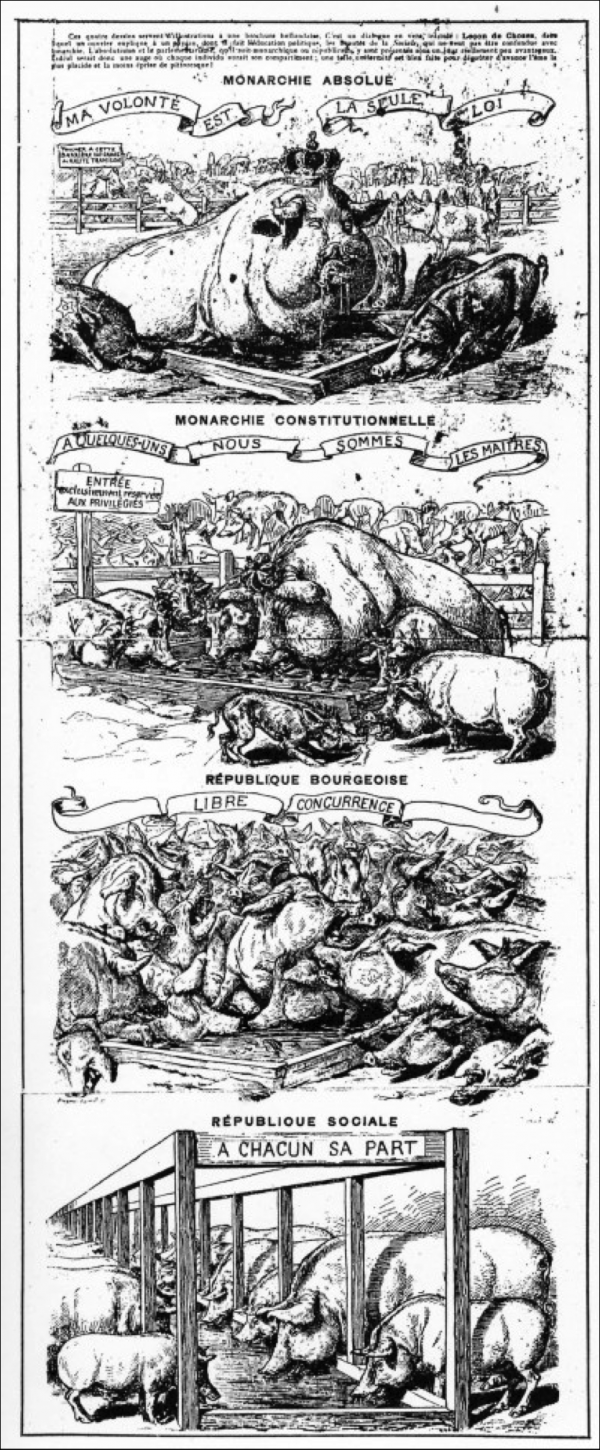

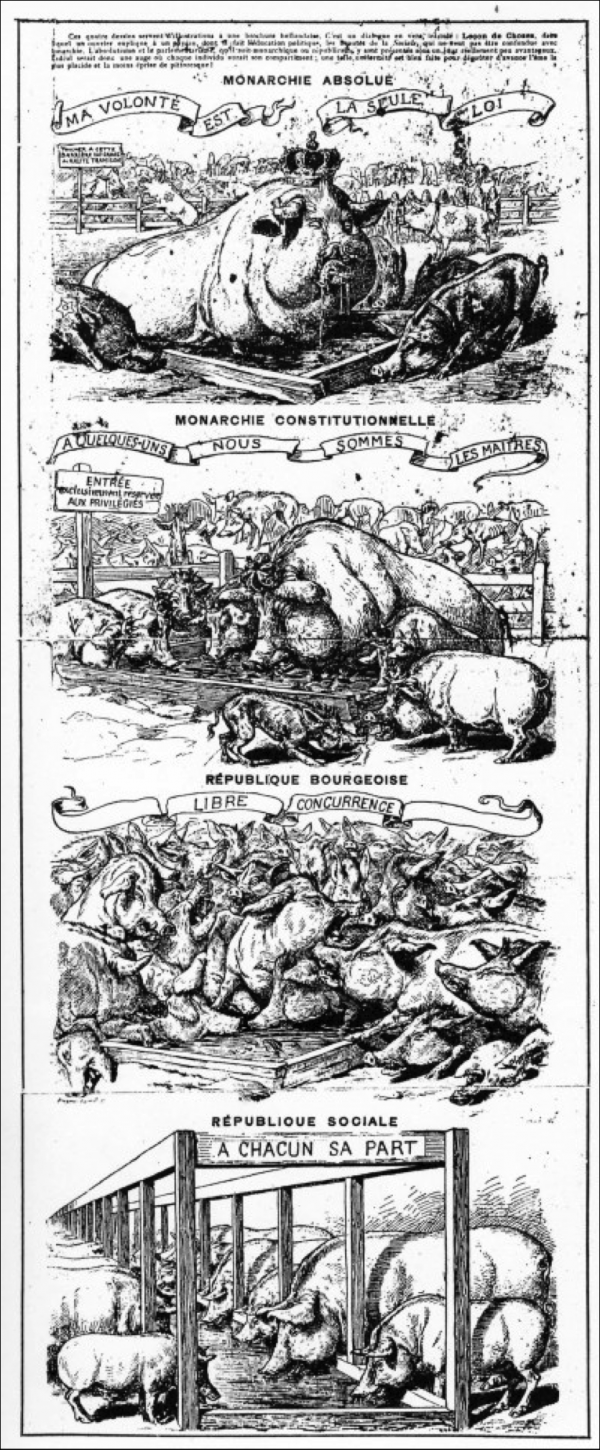

L’effrayant culte de la personnalité auquel on se livrait en Allemagne avec les vieux dirigeants et que des commerçants exploitaient sans vergogne à l’intérieur et à l’extérieur du mouvement donna à ce farceur de Cohen une idée singulière. Il organisa dans l’atelier d’un peintre connu du Quartier Latin une exposition de tous les objets fabriqués en Allemagne dont on faisait la réclame dans les journaux socialistes pour encourager ce culte rouge. C’était une riche collection de reliques, un trésor du socialisme en quelque sorte, dont l’étendue m’étonna moi-même et me permit de voir des choses que je n’avais jamais vues auparavant. On y trouvait des épingles à cravates et des boutons de manchettes avec les portraits de Bebel, Liebknecht ou Singer, des pantoufles, des bâtons de marche, des tasses à café, des chopes, des cruches, des boîtes à couture, des coffrets à bijoux, des médailles, des vases, des boucles de ceinture, des colifichets, des parapluies, des pipes, des fume-cigare, des brosses à vêtements, des couteaux de poche, des boîtes de tabac à priser, des abat-jour, des cornets à dés, des broches, des boîtes à musique, des mouchoirs, des carnets, des boîtes d’allumettes, des étuis à cigares, des maximes illustrées et une masse d’autres objets, tous décorés avec les portraits de Marx, Lassalle ou d’autres « Hommes du peuple » fameux. Tous ces objets étaient d’un kitsch effrayant de la plus pitoyable sorte. Parmi les plus charmants d’entre eux, il y avait une bouteille de schnaps sur laquelle était gravé en relief le portrait de Marx au-dessus de deux mains serrées l’une dans l’autre ; en dessous, on pouvait lire la devise « Prolétaires de tous pays, unissez-vous ! » Quelques-uns des fameux « chapeaux de démocrates », fabriqués à Halberstadt par l’entreprenant chapelier et député du Reichstag Heine, avec le portrait de socialistes contemporains célèbres sur la doublure, étaient aussi représentés dans cette collection. À côté de ça, on pouvait voir des images et des dessins extraits de la presse socialiste allemande ou tirés à part. La plupart de ces « produits artistiques » faisaient une impression effrayante. Il y avait là une image où Lassalle, renversant le Veau d’Or, faisait une telle grimace qu’on l’aurait crû atteint d’une rage de dents. Une carte postale originale présentait aussi Marx qui, moderne Moïse, descendait du Mont Sinaï pour porter à son peuple les deux tables des nouveaux Dix Commandements. Il y avait également deux imprimés particulièrement profonds qui illustraient l’opposition entre l’économie capitaliste contemporaine et l’ordre communiste à venir. Sur la première feuille, on voyait un troupeau de cochons à moitié morts de faim qui louchaient vers une auge remplie à laquelle ils ne pouvaient manger ; car quelques verrats bien gras les empêchaient d’y accéder, de telle sorte qu’ils devaient se contenter des maigres épluchures qui tombaient à côté. La deuxième feuille montrait une porcherie joliment ordonnée, où chaque cochon avait son propre espace et pouvait manger dans son auge personnelle - ce qui permit au Figaro de parler d’un « socialisme des cochons ». (61)

Parmi ses meilleurs amis auxquels Alexandre Cohen consacre plusieurs pages, mentionnons encore Émile Henry, rencontré à la fin de l’été 1892 au restaurant de Constant Martin. Henry se rendait souvent à la rue Lepic où les deux hommes, qui partageaient les mêmes points de vue sur l’anarchisme, parlaient surtout littérature et peinture. Il leur arrivait de réciter de la poésie une partie de la nuit, Cohen optant pour Baudelaire, Henry, imprégné du « romantisme mortifère » des Misérables, pour Hugo.

oeuvre de Georges de Feure

(61) Rudolf Rocker, Aus den memoiren eines deutschen Anarchisten, éd. Magdalena Melnikow & Hans Peter Duerr, Francfort/Main, Suhrkamp, 1974, trad. Jérôme Anciberro et Gaël Cheptou (merci à ce dernier pour la caricature). Relevons que Cohen, lorsqu’il gagnera bien sa vie, saura de son côté se montrer généreux vis-à-vis de ses amis (voir par exemple le témoignage de son ami communiste H.P.L. Wiessing, Bewegend portret, Amsterdam, Moussault, 1960, p. 223).

La terreur que j’éprouvais, petite fille, pendant les visites annuelles du bon saint Nicolas, faillit me ressaisir. J’eus même, comme autrefois, un petit battement de cœur ! Ce qui m’impressionnait et me confondait jadis, c’étaient les habitudes du saint homme, peu conformes à son grand âge. Il se promène à cheval, sur les toits des maisons, et la cheminée est sa voie de prédilection, par où il envoie les cadeaux aux enfants. C’est aussi par la cheminée qu’il écoute pour savoir s’ils sont sages.

La terreur que j’éprouvais, petite fille, pendant les visites annuelles du bon saint Nicolas, faillit me ressaisir. J’eus même, comme autrefois, un petit battement de cœur ! Ce qui m’impressionnait et me confondait jadis, c’étaient les habitudes du saint homme, peu conformes à son grand âge. Il se promène à cheval, sur les toits des maisons, et la cheminée est sa voie de prédilection, par où il envoie les cadeaux aux enfants. C’est aussi par la cheminée qu’il écoute pour savoir s’ils sont sages.

Au XVIIe siècle, pendant les années qui précèdent la Révocation de l’Édit de Nantes, alors que se montrent les signes précurseurs de la tempête et surtout en 1685 et 1686, au moment où des milliers de fugitifs arrivent avec le prestige du savoir, de l’éloquence et de la persécution, débordant par tous les points de la frontière, l’influence française se fait sentir dans tous les domaines. Il est vrai que déjà les voies lui étaient préparées. La cour de La Haye, depuis le Taciturne et Louise de Coligny, était une cour française. La langue qu’on y parlait était le français et l’on comprend que la haute bourgeoisie ait suivi cet exemple. Le langage des précieux et des précieuses, ne paraissait pas plus ridicule à La Haye qu’à l’hôtel de Rambouillet, et l’on s’y piquait d’écrire dans la manière et le style de Voiture, de Balzac et de Théophile de Viau. Les professeurs, venus de France à Leyde, quoiqu’ils fissent leurs cours en latin, n’en transmettaient pas moins à la jeunesse lettrée les idées françaises ; maintenant on allait les rencontrer à toutes les portes, dans les temples, dans la rue, dans les écoles, dans les journaux, avec les innombrables réfugiés.

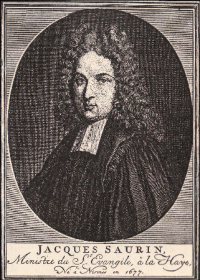

Au XVIIe siècle, pendant les années qui précèdent la Révocation de l’Édit de Nantes, alors que se montrent les signes précurseurs de la tempête et surtout en 1685 et 1686, au moment où des milliers de fugitifs arrivent avec le prestige du savoir, de l’éloquence et de la persécution, débordant par tous les points de la frontière, l’influence française se fait sentir dans tous les domaines. Il est vrai que déjà les voies lui étaient préparées. La cour de La Haye, depuis le Taciturne et Louise de Coligny, était une cour française. La langue qu’on y parlait était le français et l’on comprend que la haute bourgeoisie ait suivi cet exemple. Le langage des précieux et des précieuses, ne paraissait pas plus ridicule à La Haye qu’à l’hôtel de Rambouillet, et l’on s’y piquait d’écrire dans la manière et le style de Voiture, de Balzac et de Théophile de Viau. Les professeurs, venus de France à Leyde, quoiqu’ils fissent leurs cours en latin, n’en transmettaient pas moins à la jeunesse lettrée les idées françaises ; maintenant on allait les rencontrer à toutes les portes, dans les temples, dans la rue, dans les écoles, dans les journaux, avec les innombrables réfugiés. À Rotterdam, c’est Pierre du Bosc, autrefois a Caen, dont Louis XIV disait : « C’est l’homme de mon royaume qui parle le mieux ; » c’est Daniel de Superville, autrefois à Loudun, surtout remarquable comme moraliste ; c’est Jacques Basnage, ci-devant à Rouen, plus propre, d’après Voltaire, à être ministre d’État que d’une paroisse, appelé à La Haye sur la demande du grand pensionnaire Heinsius, l’heureux intermédiaire entre les Provinces-Unies et La France lors de la mission du Cardinal Dubois, l’auteur de l’Histoire de l’Ancien et Nouveau Testament et des Annales des Provinces-Unies ; c’est Jurieu, le professeur de Sedan, l’antagoniste de Bossuet, le soutien des protestants sousla croix dans ses Lettres pastorales, le défenseur intraitable de l’orthodoxie et, en même temps, l’adversaire si ardent de l’absolutisme qu’en 1789 on réimprima pour la défense de la Révolution ses Soupirs de la France esclave. À La Haye, c’est Claude, l’ancien pasteur de Charenton qui, dans un livre célèbre paru à Cologne en 1686, fit entendre les Plaintes des protestants de France ; c’est Jacques Saurin, dont on a prétendu faire l’émule de Bossuet et qui arrachait à Abbadie ce cri d’admiration : « Est-ce un homme, est-ce un ange qui parle ? » Et combien d’autres encore pourrait-on citer dans ces familles de prédicateurs qui illustrèrent la chaire wallonne, les Dompierre de Chauffepié, les Delprat, les Mounier, les Huet ? Les soixante-huit églises dispersées sur toute la surface du pays où l’on prêchait en français exercèrent peu à peu leur influence sur la prédication hollandaise, et l’on peut affirmer sans crainte que l’esprit venu de France souffla sur toutes les classes de la population, même sur ceux qui ne comprirent jamais la langue française.

À Rotterdam, c’est Pierre du Bosc, autrefois a Caen, dont Louis XIV disait : « C’est l’homme de mon royaume qui parle le mieux ; » c’est Daniel de Superville, autrefois à Loudun, surtout remarquable comme moraliste ; c’est Jacques Basnage, ci-devant à Rouen, plus propre, d’après Voltaire, à être ministre d’État que d’une paroisse, appelé à La Haye sur la demande du grand pensionnaire Heinsius, l’heureux intermédiaire entre les Provinces-Unies et La France lors de la mission du Cardinal Dubois, l’auteur de l’Histoire de l’Ancien et Nouveau Testament et des Annales des Provinces-Unies ; c’est Jurieu, le professeur de Sedan, l’antagoniste de Bossuet, le soutien des protestants sousla croix dans ses Lettres pastorales, le défenseur intraitable de l’orthodoxie et, en même temps, l’adversaire si ardent de l’absolutisme qu’en 1789 on réimprima pour la défense de la Révolution ses Soupirs de la France esclave. À La Haye, c’est Claude, l’ancien pasteur de Charenton qui, dans un livre célèbre paru à Cologne en 1686, fit entendre les Plaintes des protestants de France ; c’est Jacques Saurin, dont on a prétendu faire l’émule de Bossuet et qui arrachait à Abbadie ce cri d’admiration : « Est-ce un homme, est-ce un ange qui parle ? » Et combien d’autres encore pourrait-on citer dans ces familles de prédicateurs qui illustrèrent la chaire wallonne, les Dompierre de Chauffepié, les Delprat, les Mounier, les Huet ? Les soixante-huit églises dispersées sur toute la surface du pays où l’on prêchait en français exercèrent peu à peu leur influence sur la prédication hollandaise, et l’on peut affirmer sans crainte que l’esprit venu de France souffla sur toutes les classes de la population, même sur ceux qui ne comprirent jamais la langue française. Ce n’est pas seulement dans les temples, mais encore dans les universités, qu’on fit place aux réfugiés. À Groningue, Barbeyrac fut nommé professeur de droit et d’histoire, et Voltaire, dans le Siècle de Louis XIV, rend hommage à ses commentaires sur les ouvrages de Puffendorf et Grotius. Luzac, un réfugié aussi, partageait les principes de Barbeyrac. Avec les autres juristes venus de France, ils popularisèrent les écrits de Pothier, de d’Aguesseau, et réussirent à modifier dans un sens plus libéral le droit criminel. Dans la province de Hollande, ils firent presque disparaître l’usage de la torture à une époque où, en France, elle était régulièrement employée dans l’instruction. À Leyde, Jacques Bernard fut appelé à la chaire de philosophie et de mathématiques, qu’il occupa avec éclat jusqu’en 1718. À côté d’eux il faudrait placer Pierre Lyonnet, naturaliste, anatomiste, graveur, dont le Traité anatomique sur la chenille qui ronge le bois de saule, avec des figures, est de l’avis de Cuvier, « au nombre des chefs-d’œuvre les plus étonnants de l’industrie humaine » ; Guillaume Loré, un mathématicien dont les travaux furent jugés dignes de paraître dans le recueil de l’Académie des sciences de Paris ; Pierre Latané, professeur en médecine; le physicien Desaguliers, connu par ses leçons sur les découvertes de Newton. En ce moment, les Français sont partout : dans les chaires des églises et des universités, cela va sans dire, nous l’avons vu ; mais à La Haye, auprès des États avec Basnage ; aux armées avec Schomberg ; aux colonies, au cap de Bonne-Espérance, à Surinam ; dans l’industrie, dans le commerce. Ils fournissent à la fois des ouvriers de tous les métiers, des soldats et des pamphlétaires contre les majestés catholiques. Et cette invasion, toute pacifique, devient si aveuglante qu’elle finit par provoquer les protestations d’un patriotisme ombrageux et malavisé.

Ce n’est pas seulement dans les temples, mais encore dans les universités, qu’on fit place aux réfugiés. À Groningue, Barbeyrac fut nommé professeur de droit et d’histoire, et Voltaire, dans le Siècle de Louis XIV, rend hommage à ses commentaires sur les ouvrages de Puffendorf et Grotius. Luzac, un réfugié aussi, partageait les principes de Barbeyrac. Avec les autres juristes venus de France, ils popularisèrent les écrits de Pothier, de d’Aguesseau, et réussirent à modifier dans un sens plus libéral le droit criminel. Dans la province de Hollande, ils firent presque disparaître l’usage de la torture à une époque où, en France, elle était régulièrement employée dans l’instruction. À Leyde, Jacques Bernard fut appelé à la chaire de philosophie et de mathématiques, qu’il occupa avec éclat jusqu’en 1718. À côté d’eux il faudrait placer Pierre Lyonnet, naturaliste, anatomiste, graveur, dont le Traité anatomique sur la chenille qui ronge le bois de saule, avec des figures, est de l’avis de Cuvier, « au nombre des chefs-d’œuvre les plus étonnants de l’industrie humaine » ; Guillaume Loré, un mathématicien dont les travaux furent jugés dignes de paraître dans le recueil de l’Académie des sciences de Paris ; Pierre Latané, professeur en médecine; le physicien Desaguliers, connu par ses leçons sur les découvertes de Newton. En ce moment, les Français sont partout : dans les chaires des églises et des universités, cela va sans dire, nous l’avons vu ; mais à La Haye, auprès des États avec Basnage ; aux armées avec Schomberg ; aux colonies, au cap de Bonne-Espérance, à Surinam ; dans l’industrie, dans le commerce. Ils fournissent à la fois des ouvriers de tous les métiers, des soldats et des pamphlétaires contre les majestés catholiques. Et cette invasion, toute pacifique, devient si aveuglante qu’elle finit par provoquer les protestations d’un patriotisme ombrageux et malavisé. Comme on l’avait fait en Suisse, des poètes hollandais prétendirent que l’influence française était funeste au caractère national, à la simplicité et à l’austérité d’autrefois. Il y aurait beaucoup à répondre à ces reproches, et la correspondance de Huygens montre que la pureté morale n’avait pas attendu l’arrivée des réfugiés pour subir de fortes atteintes. Les politiques, d’ailleurs plus habiles, firent tout pour retenir cette population qui n’aspirait qu’à rentrer dans sa patrie. Dans toutes les négociations pour la paix, les réfugiés s’efforcent d’obtenir la fin de leur exil. À mesure que les années se passent, leurs espérances, au lieu de s’abattre, s’exaltent. Ils veulent entretenir leurs illusions, et peut-être est-ce là en grande partie l’explication de la lutte si âpre et si ardente entre les deux chefs du Refuge, Bayle et Jurieu, les deux anciens professeurs de Sedan, recueillis à l’École illustre de Rotterdam. Quand le présent est trop sombre et trop brutale la réalité, Jurieu s’envole vers les régions de la rêverie et du rêve ; il explique les prophéties, dans ses Lettres pastorales invoque les miracles, compte les années de triomphe qui restent à la bête couronnée de l’Apocalypse, promet à jour fixe la délivrance, rappelle que les rois sont faits pour les peuples, non les peuples pour les rois, et qu’ainsi l’iniquité et le despotisme courent au-devant du châtiment. Quiconque en douterait, douterait de Dieu même. Sans avoir l’air d’y toucher, Bayle souffle sur ces chimères ; il raille ces calculs mystérieux, ces prophéties toujours démenties et toujours remises au lendemain, renverse d’un mot de bon sens ces laborieux échafaudages d’élucubrations

Comme on l’avait fait en Suisse, des poètes hollandais prétendirent que l’influence française était funeste au caractère national, à la simplicité et à l’austérité d’autrefois. Il y aurait beaucoup à répondre à ces reproches, et la correspondance de Huygens montre que la pureté morale n’avait pas attendu l’arrivée des réfugiés pour subir de fortes atteintes. Les politiques, d’ailleurs plus habiles, firent tout pour retenir cette population qui n’aspirait qu’à rentrer dans sa patrie. Dans toutes les négociations pour la paix, les réfugiés s’efforcent d’obtenir la fin de leur exil. À mesure que les années se passent, leurs espérances, au lieu de s’abattre, s’exaltent. Ils veulent entretenir leurs illusions, et peut-être est-ce là en grande partie l’explication de la lutte si âpre et si ardente entre les deux chefs du Refuge, Bayle et Jurieu, les deux anciens professeurs de Sedan, recueillis à l’École illustre de Rotterdam. Quand le présent est trop sombre et trop brutale la réalité, Jurieu s’envole vers les régions de la rêverie et du rêve ; il explique les prophéties, dans ses Lettres pastorales invoque les miracles, compte les années de triomphe qui restent à la bête couronnée de l’Apocalypse, promet à jour fixe la délivrance, rappelle que les rois sont faits pour les peuples, non les peuples pour les rois, et qu’ainsi l’iniquité et le despotisme courent au-devant du châtiment. Quiconque en douterait, douterait de Dieu même. Sans avoir l’air d’y toucher, Bayle souffle sur ces chimères ; il raille ces calculs mystérieux, ces prophéties toujours démenties et toujours remises au lendemain, renverse d’un mot de bon sens ces laborieux échafaudages d’élucubrations fantaisistes et ramène son contradicteur à la théorie de saint Paul,

qu’il faut obéir aux puissances puisqu’elles viennent de Dieu. Et alors Jurieu s’emporte, anathématise son antagoniste, le poursuit devant le consistoire, profite des circonstances politiques pour obtenir du magistrat sa révocation de professeur. Bayle avait raison au fond, et raison avec plus d’esprit ; mais Jurieu avait autrement de patriotisme ; ce dogmatique était un politique, et c’est lui qui entretint longtemps dans les cœurs, – par des chimères, je le veux bien, – le désir et l’espoir de retrouver la patrie perdue. Bayle fut un sage, Jurieu fut un prophète, et l’on conçoit que l’âme généreuse et enthousiaste de Michelet ait donné au prophète la préférence.

fantaisistes et ramène son contradicteur à la théorie de saint Paul,

qu’il faut obéir aux puissances puisqu’elles viennent de Dieu. Et alors Jurieu s’emporte, anathématise son antagoniste, le poursuit devant le consistoire, profite des circonstances politiques pour obtenir du magistrat sa révocation de professeur. Bayle avait raison au fond, et raison avec plus d’esprit ; mais Jurieu avait autrement de patriotisme ; ce dogmatique était un politique, et c’est lui qui entretint longtemps dans les cœurs, – par des chimères, je le veux bien, – le désir et l’espoir de retrouver la patrie perdue. Bayle fut un sage, Jurieu fut un prophète, et l’on conçoit que l’âme généreuse et enthousiaste de Michelet ait donné au prophète la préférence. Il y aurait injustice pourtant à méconnaître les sympathies que l’œuvre de Bayle gagna à l’esprit français en Hollande. Dès 1684 il publiait ses Nouvelles de la République des lettres, qui firent sensation dans le monde savant. De tous les points de l’Europe, de Londres, d’Oxford, de Paris, de Lyon, de Dijon, de Genève, de Berlin, lui arrivent des informations politiques, philosophiques, littéraires, des brochures, des livres, des mémoires, des analyses, des critiques ; tous veulent devenir ses collaborateurs. Dans sa correspondance, nous rencontrons le théologien calviniste et le prêtre catholique, le philosophe idéaliste et le critique rationaliste, le visionnaire et le socinien, le savant et le bel esprit, l’homme d’État et l’homme d’église, Malebranche et Perrault, Denis Papin et Abbadie, Leclerc et Spon, l’abbé Nicaise et Charles Ancillon, Drelincourt et Minutoli. Lui, sait utiliser toutes les bonnes volontés, entretenir, au besoin provoquer les polémiques, comme entre Malebranche et Arnauld, désarmer les susceptibilités, se ménager les concours les plus inattendus. Aussi le succès lui arrive si considérable, si incontesté, qu’à Amsterdam Jean Leclerc fonde à côté la Bibliothèque universelle et historique, la Bibliothèque choisie, la Bibliothèque ancienne et moderne. Bientôt Bayle est absorbé par d’autres travaux, en particulier par son fameux Dictionnaire qui soulève dans les milieux ecclésiastiques une violente opposition ; on le censure, on le condamne : il n’en reste pas moins la mine inépuisable qui servira à toute l’école des encyclopédistes et qui méritera de n’être pas entièrement oublié, même dans un pays qui a donné à la critique des savant tels que Kuenen et Tiele. Cependant la revue abandonnée par Bayle est reprise par Basnage de Beauval sous le titre d’Histoire des ouvrages et de la vie des savants. La mode se répand de ces publications françaises. Alors même que le Refuge a pris son parti de l’exil, que les enfants des Français, avec les années, sont devenus des Hollandais, ils gardent, au moins dans les classes supérieures, la langue de leurs pères.

Il y aurait injustice pourtant à méconnaître les sympathies que l’œuvre de Bayle gagna à l’esprit français en Hollande. Dès 1684 il publiait ses Nouvelles de la République des lettres, qui firent sensation dans le monde savant. De tous les points de l’Europe, de Londres, d’Oxford, de Paris, de Lyon, de Dijon, de Genève, de Berlin, lui arrivent des informations politiques, philosophiques, littéraires, des brochures, des livres, des mémoires, des analyses, des critiques ; tous veulent devenir ses collaborateurs. Dans sa correspondance, nous rencontrons le théologien calviniste et le prêtre catholique, le philosophe idéaliste et le critique rationaliste, le visionnaire et le socinien, le savant et le bel esprit, l’homme d’État et l’homme d’église, Malebranche et Perrault, Denis Papin et Abbadie, Leclerc et Spon, l’abbé Nicaise et Charles Ancillon, Drelincourt et Minutoli. Lui, sait utiliser toutes les bonnes volontés, entretenir, au besoin provoquer les polémiques, comme entre Malebranche et Arnauld, désarmer les susceptibilités, se ménager les concours les plus inattendus. Aussi le succès lui arrive si considérable, si incontesté, qu’à Amsterdam Jean Leclerc fonde à côté la Bibliothèque universelle et historique, la Bibliothèque choisie, la Bibliothèque ancienne et moderne. Bientôt Bayle est absorbé par d’autres travaux, en particulier par son fameux Dictionnaire qui soulève dans les milieux ecclésiastiques une violente opposition ; on le censure, on le condamne : il n’en reste pas moins la mine inépuisable qui servira à toute l’école des encyclopédistes et qui méritera de n’être pas entièrement oublié, même dans un pays qui a donné à la critique des savant tels que Kuenen et Tiele. Cependant la revue abandonnée par Bayle est reprise par Basnage de Beauval sous le titre d’Histoire des ouvrages et de la vie des savants. La mode se répand de ces publications françaises. Alors même que le Refuge a pris son parti de l’exil, que les enfants des Français, avec les années, sont devenus des Hollandais, ils gardent, au moins dans les classes supérieures, la langue de leurs pères. Et voilà pourquoi sans doute le Hollandais Van Effen crée à son tour des journaux français comme le Journal littéraire, le Courrier politique et galant, le Nouveau Spectateur français. Camusat publie la Bibliothèque française. Les journaux politiques qui se publient à Amsterdam, à Leyde, à Rotterdam, à Utrecht, à Harlem, sont écrits en français. Le roi de France se plaint aux États des attaques dirigées contre son gouvernement ; les magistrats hollandais interdisent alors l’impression des journaux français, des « gazettes raisonnées » ; mais ces interdictions ne sont pas de longue durée. Ce qui est défendu dans une ville est permis dans une autre. En dépit de tous les arrêts, la liberté de la presse se maintient et s’étend. Les libraires d’Amsterdam, de Rotterdam, de Leyde, deviennent les éditeurs des écrivains de Paris. Les ouvrages que le parlement arrête s’impriment en Hollande.

Au XVIIe siècle, ce n’est plus l’esprit protestant, c’est l’esprit des encyclopédistes qui domine les intelligences. Rousseau, Voltaire sont édités dans les Pays-Bas. Le marquis d’Argens est un des grands fournisseurs des librairies d’Amsterdam. Luzac, de Leyde, publie l’Homme-machine de Lamettrie, et écrit lui-même des ouvrages du même genre et dans le même esprit, tantôt en hollandais et tantôt en français. Mlle van Tuyll, qui deviendra plus tard Mme de Charrières, Charles de Bentinck, François Hemsterhuys, Hollandais de naissance, comme leurs noms l’indiquent, se servent de notre langue dans leurs romans, leurs contes, leurs ouvrages de philosophie. Cette sympathie intellectuelle fait naître des sympathies politiques ; il y a un parti français en Hollande au XVIIe siècle. Les patriotes acclament la Révolution française ; il suffit de lire dans la Gazette de Leyde avec quel enthousiasme sont reçues les délibérations de l’Assemblée nationale, les premières victoires populaires. Il faudra bien des maladresses administratives pour éloigner de la France ce courant de sympathies. Ce serait un curieux chapitre d’histoire qui montrerait à quelles causes est dû, en ce pays, le recul de la langue française : le roi Louis la poursuivant sous prétexte d’impartialité et afin de faire oublier son origine ; Napoléon ne réussissantqu’à la faire détester comme le symbole de la servitude ; la maison d’Orange, à sa restauration, la renfermant dans les plus étroites limites avec l’appui de l’opinion et essayant de fermer les temples où l’on prie en français ; puis, le réveil, l’exaltation de la langue nationale comme moyen suprême d’affirmer et de conserver une nationalité indépendante devant les éventualités de l’avenir…

Et voilà pourquoi sans doute le Hollandais Van Effen crée à son tour des journaux français comme le Journal littéraire, le Courrier politique et galant, le Nouveau Spectateur français. Camusat publie la Bibliothèque française. Les journaux politiques qui se publient à Amsterdam, à Leyde, à Rotterdam, à Utrecht, à Harlem, sont écrits en français. Le roi de France se plaint aux États des attaques dirigées contre son gouvernement ; les magistrats hollandais interdisent alors l’impression des journaux français, des « gazettes raisonnées » ; mais ces interdictions ne sont pas de longue durée. Ce qui est défendu dans une ville est permis dans une autre. En dépit de tous les arrêts, la liberté de la presse se maintient et s’étend. Les libraires d’Amsterdam, de Rotterdam, de Leyde, deviennent les éditeurs des écrivains de Paris. Les ouvrages que le parlement arrête s’impriment en Hollande.

Au XVIIe siècle, ce n’est plus l’esprit protestant, c’est l’esprit des encyclopédistes qui domine les intelligences. Rousseau, Voltaire sont édités dans les Pays-Bas. Le marquis d’Argens est un des grands fournisseurs des librairies d’Amsterdam. Luzac, de Leyde, publie l’Homme-machine de Lamettrie, et écrit lui-même des ouvrages du même genre et dans le même esprit, tantôt en hollandais et tantôt en français. Mlle van Tuyll, qui deviendra plus tard Mme de Charrières, Charles de Bentinck, François Hemsterhuys, Hollandais de naissance, comme leurs noms l’indiquent, se servent de notre langue dans leurs romans, leurs contes, leurs ouvrages de philosophie. Cette sympathie intellectuelle fait naître des sympathies politiques ; il y a un parti français en Hollande au XVIIe siècle. Les patriotes acclament la Révolution française ; il suffit de lire dans la Gazette de Leyde avec quel enthousiasme sont reçues les délibérations de l’Assemblée nationale, les premières victoires populaires. Il faudra bien des maladresses administratives pour éloigner de la France ce courant de sympathies. Ce serait un curieux chapitre d’histoire qui montrerait à quelles causes est dû, en ce pays, le recul de la langue française : le roi Louis la poursuivant sous prétexte d’impartialité et afin de faire oublier son origine ; Napoléon ne réussissantqu’à la faire détester comme le symbole de la servitude ; la maison d’Orange, à sa restauration, la renfermant dans les plus étroites limites avec l’appui de l’opinion et essayant de fermer les temples où l’on prie en français ; puis, le réveil, l’exaltation de la langue nationale comme moyen suprême d’affirmer et de conserver une nationalité indépendante devant les éventualités de l’avenir…

Adolescent déjà, il ne se mord guère la langue. Il ne sait pas encore qu’il gagnera sa vie - plutôt mal que bien ! - comme publiciste et traducteur, mais ses assertions, calquées sur son comportement, s’avèrent tranchantes. Turbulent, faisant l’école buissonnière bien longtemps avant l’introduction de la loi sur l’enseignement obligatoire (1901), il forme son esprit à l’abri des regards et des reproches en dévorant des livres, perché sous le faîte du toit de la maison familiale, à Leeuwarden, en Frise. Certes, M. Cohen père, juif orthodoxe, ne désire point laisser ce fils agir à sa guise, mais Alexandre a bien souvent, et quoi qu’il lui en coûte, le dernier mot : quand le moment de la prière a sonné, Alexandre joue le jeu, mais sous couvert de lire les textes sacrés il se nourrit des pages du

Adolescent déjà, il ne se mord guère la langue. Il ne sait pas encore qu’il gagnera sa vie - plutôt mal que bien ! - comme publiciste et traducteur, mais ses assertions, calquées sur son comportement, s’avèrent tranchantes. Turbulent, faisant l’école buissonnière bien longtemps avant l’introduction de la loi sur l’enseignement obligatoire (1901), il forme son esprit à l’abri des regards et des reproches en dévorant des livres, perché sous le faîte du toit de la maison familiale, à Leeuwarden, en Frise. Certes, M. Cohen père, juif orthodoxe, ne désire point laisser ce fils agir à sa guise, mais Alexandre a bien souvent, et quoi qu’il lui en coûte, le dernier mot : quand le moment de la prière a sonné, Alexandre joue le jeu, mais sous couvert de lire les textes sacrés il se nourrit des pages du « Huit jours de salle de police pour t’être abstenu de saluer un supérieur. Tu peux disposer ! » Voilà la courte harangue qui siffle aux oreilles d’Alexandre Cohen le lendemain matin au rapport. Cette peine purgée, le commis aux écritures dépose une réclamation auprès du commandant de

« Huit jours de salle de police pour t’être abstenu de saluer un supérieur. Tu peux disposer ! » Voilà la courte harangue qui siffle aux oreilles d’Alexandre Cohen le lendemain matin au rapport. Cette peine purgée, le commis aux écritures dépose une réclamation auprès du commandant de  Le 25 décembre 1886, Alexandre Cohen fête sa libération. Il fait d’une pierre deux coups puisque son comportement a encouragé ses supérieurs à le déclarer « totalement inadaptable ». Le 27 mars 1887, de retour sur le sol natal, il est rendu à la vie civile alors qu’il a déjà décidé de tenter sa chance dans les milieux journalistiques.

Le 25 décembre 1886, Alexandre Cohen fête sa libération. Il fait d’une pierre deux coups puisque son comportement a encouragé ses supérieurs à le déclarer « totalement inadaptable ». Le 27 mars 1887, de retour sur le sol natal, il est rendu à la vie civile alors qu’il a déjà décidé de tenter sa chance dans les milieux journalistiques.

Le jeune Hollandais se débat tant et plus dans la « poussière de groupuscules », groupuscules qui donnent alors vie à l’anarchisme dans une capitale suintant encore des stigmates de la Commune. « Les groupes répondaient à un besoin : ils redonnaient identité à tous ceux que l’évolution en cours était en train de marginaliser. L’anarchie ne donnait pas naissance à une contre-société ni même à de micro-contre-sociétés, elle mémorisait simplement une nostalgie et un espoir. »

Le jeune Hollandais se débat tant et plus dans la « poussière de groupuscules », groupuscules qui donnent alors vie à l’anarchisme dans une capitale suintant encore des stigmates de la Commune. « Les groupes répondaient à un besoin : ils redonnaient identité à tous ceux que l’évolution en cours était en train de marginaliser. L’anarchie ne donnait pas naissance à une contre-société ni même à de micro-contre-sociétés, elle mémorisait simplement une nostalgie et un espoir. »

Voilà qu’une blague avec ce bon Bernard me revient dans le coco. J’avais à Pantin un aminche qui était... pipelet. Mais un chouette pipelet qui prenait dans sa turne une trifouillée de déchards sous condition qu’ils n’abouleraient jamais un radis au probloque. Sa gonzesse (du pipelet) était très mariolle aussi et plus d’une fois elle avait lavé les esgourdes au vautour d’une façon suiffarde. À la fin cette vache de probloque en avait plein le dos et il foutit ses huit jours au pipelet. Celui-ci devait décanailler au proc

hain terme. J’ai oublié de te dire qu’il était gniaf. Étant déchard il se mit à la déniche d’un autre cordon. Et en même temps il tendit un piège à son probloque. Il était sûr que celui-ci aboulerait de très mauvais renseignos sur le compte de son ancien pipelet ! S’il pouvait en avoir la preuve, ce serait une affaire de dommages et intérêts à porter devant les enjuponnés à faux poids. Et un beau matin je me rendis, accompagné de Bernard chez le probloque. Bernard avait mis des frusques d’un noir intense, gibus noir (emprunté à Félix [Fénéon]) et des gants idem. Puis une petite cravate blanche. Il était grand proprio autrichien, à Pantin pour quelques jours seulement et venu exprès pour y dénicher un pipelet à la hauteur. Le gniaf lui avait offert ses services et il venait pour en savoir plus long sur son compte. Il lui fallait un pipelet énergique, dur aux locatos etc. etc. Et nous voilà en route. Malheureusement le probloque n’était pas à la turne, et nous n’y trouvâmes que sa ménagère. On nous fit entrer et assis sur le sofa j’accouchai de ma petite histoire. J’étais le traducteur pour Bernard qui ne jaspinait, disais-je, que le bulgare. Et voilà la commère à nous débagouliner des bourdes sur l’aminche. Oui, il était un bon zigue, mais pas énergique du tout. Les locatos ne casquaient pas et décanillent presque tous à la cloche de bois. Puis, elle croyait qu’il était entaché de marmitisme. Il lisait le P(ère) P(einard) et autres canetons casseroleux. Je disais que c’était fort mal et Bernard opinait dans ce sens en bulgare. Puis, voyant le trac de la donzelle de tout ce qui frisait de près ou de loin les marmites, je lui annonçai une grande entreprise avec à peu près quatre-vingt mille kilos de marchandise à la clé. Pantin ouvrirait la danse et puis Asnières (C’est là que le probloque perchait l’été). Bernard se tordait et de temps en temps seulement il disait : Oui, naturellement, en français. Il se tordait littéralement, car il ne pouvait pas s’esclaffer. Après une jaspinade d’à peu près une demi-plombe, nous partîmes et Bernard, dès qu’il était dehors, fut pris d’un éclat de rire en contradiction absolue avec son habillement solennel. Tout le monde le reluquait en pensant qu’il était saoul. J’en ris encore. Ensuite nous sommes allés raconter au père Simon, le pipelet gniaf, le résultat de nos démarches. Il en était bien content. – Autre blague. C’était dans la turne de Bernard qui habitait alors rue de Dunkerque. C’était après la glorieuse campagne du Dahomey. On ne parlait que de Bèhanzin et de Dodds, le brav’ général. Nous étions chez Bernard, Félix, Hélène et moi à prendre le thé et à rigoler. Tout à coup j’eus la riche idée de jouer au conquérant. Je dis un mot à Bernard et j’allai avec lui derrière le paravent. Là, B. se déshabillait tout à fait, je le passai au cirage – pas tout uni, mais tigré – et pour tout vêtement je lui mis autour des reins une large embrasse-rideau, et sur la tête le chapeau haut de forme de Félix. Sur le nez un lorgnon. Ensuite j’abandonnai un moment Bernard pour transformer Félix et Hélène en Mossieu et madame Carnot. Moi, je pris le rôle du brav’ général Dodds avec le poker en guise de « sabre vainqueur ». Puis j’introduisis Bernard. Bernard se prosternait profondément aux pieds du couple présidentiel et ensuite exécuta quelques danses dahoméennes sur la table. Nous étions tous malades de rire. Finalement, Félix et Hélène tenant Bernard entre eux deux se mirent au balcon et moi je commençai à crier dans la rue : Vive le général Dodds, Vive Carnot, Vive Béhanzin en montrant le balcon. Dans quelques minutes il y eut là au moins 500 personnes à regarder et à se montrer le trio au balcon. Félix saluait gravement et Bernard dansait. À la fin la police arrivait, mais le trio était déjà rentré et moi aussi. Mais le lendemain la patronne de l’hôtel donna congé à Bernard qui n’en était pas à son premier coup. C’est à dire que nous autres nous venions toujours faire du bruit chez lui jusqu’à des heures fort avancées de la nuit. (...) Quelquefois Souple comme un chat était de la partie. Il devait nous chanter : « Il était une bergère et tin tin tin, sonnons le tocsin » etc. Ou bien on lui faisait lire à haute voix quelque article très épicé du P.P. Une fois nous l’avons fait monter sur les épaules de Bernard pour arracher une affiche de Saxoléine, mais il avait le trac de tomber. et il n’a pas fait qu’arracher des affiches, une nuit, en décembre 1892, avec un froid terrible, il nous a aidés à en coller dans la rue des Abesses et à Montmartre. F.F. faisait le guet, Totor aussi, Souple comme un chat portait le pot à colle et moi je collais les flanches aux murs.

Voilà qu’une blague avec ce bon Bernard me revient dans le coco. J’avais à Pantin un aminche qui était... pipelet. Mais un chouette pipelet qui prenait dans sa turne une trifouillée de déchards sous condition qu’ils n’abouleraient jamais un radis au probloque. Sa gonzesse (du pipelet) était très mariolle aussi et plus d’une fois elle avait lavé les esgourdes au vautour d’une façon suiffarde. À la fin cette vache de probloque en avait plein le dos et il foutit ses huit jours au pipelet. Celui-ci devait décanailler au proc