Hélène Swarth (1859-1941)

et la critique française

Toi qui, d’un air distrait, fumant tes cigarettes,

Feuilletteras ces vers, échos des chants du cœur,

Couché dans ton fauteuil, je te vois qui t’apprêtes

À rejeter mon livre avec un ris moqueur. (1)

À la fin du XIXe siècle, un seul poète néerlandais jouit d’une certaine renommée en France. Il s’agit d’une femme, Hélène Swarth qui dit d’elle-même qu’elle est « une femme, et non pas un bas-bleu » et dont un critique parisien dira qu’elle semble ignorer « les voluptés intellectuelles de la déliquescence ». Dans les pages qu’il consacre à la littérature hollandaise de son temps, Teodor de Wyzewa écrit : « De tous les auteurs hollandais contemporains, les plus connus, les plus admirés sont en effet des poètes et ce sont en effet les plus remarquables. Ce sont aussi, malheureusement, les plus difficiles à faire connaître en dehors de leur pays. Ni M. Gorter, ni M. Kloos, ni M. Fritz (sic) van Eeden, ne peuvent espérer de voir jamais leurs poèmes appréciés chez nous. Mais je voudrais tout au moins dire quelques mots d’une jeune femme qui les dépasse encore en renommée, et qui est assurément, à l’heure présente, la figure la plus curieuse de toute la littérature hollandaise. Elle s’appelait, jusqu’au printemps passé, Mlle Hélène Swarth, et c’est sous ce nom qu’elle a publié ses premiers recueils. Elle porte aujourd’hui un autre nom, ayant épousé M. Lapidoth, un critique d’art connu surtout pour ses études sur les peintres et graveurs français. Mais depuis de longues années déjà elle a senti, et traduit dans ses vers, la tragique puissance de l’amour. Toute son œuvre n’est, à dire vrai, qu’un chant d’amour, mais un chant magnifique, éclatant de passion, avec une incomparable richesse d’harmonies et de nuances. D’instinct et sans trace d’effort, Mme Swarth-Lapidoth est parvenue à un très haut degré de maîtrise poétique. Ses sonnets ont une pureté de lignes, une noblesse d’allures, une aisance et une élégance que leur envieraient les plus impeccables de nos parnassiens. Et sous cette forme toute classique, on sent battre un cœur de femme frémissant de passion. Mais on dirait que la passion, dès qu’elle pénètre dans ce cœur, y revêt aussitôt un somptueux appareil d’images poétiques et la plupart des sonnets de Mme Lapidoth ne sont ainsi que le développement suivi d’un symbole, exprimant un ordre déterminé de sentiments ou d’idées. » (2) Les affinités qui rapprochent Theodor de Wyzewa de l’époux d’Hélène Swarth, l’écrivain et critique d’art Frits Lapidoth (1861-1932) établi à Paris dans les années 1884-1894, peut expliquer en partie un tel enthousiasme qui lui fait « prendre un pipeau pour de grandes orgues », ainsi que le formule Paul Delsemme dans son étude Teodor de Wyzewa et le Cosmopolitisme littéraire en France à l’époque du symbolisme (I, p. 290). Il faut dire, à la décharge du polyglotte, que Hélène Swarth jouissait alors d’une popularité considérable en Belgique et aux Pays-Bas.

À la fin du XIXe siècle, un seul poète néerlandais jouit d’une certaine renommée en France. Il s’agit d’une femme, Hélène Swarth qui dit d’elle-même qu’elle est « une femme, et non pas un bas-bleu » et dont un critique parisien dira qu’elle semble ignorer « les voluptés intellectuelles de la déliquescence ». Dans les pages qu’il consacre à la littérature hollandaise de son temps, Teodor de Wyzewa écrit : « De tous les auteurs hollandais contemporains, les plus connus, les plus admirés sont en effet des poètes et ce sont en effet les plus remarquables. Ce sont aussi, malheureusement, les plus difficiles à faire connaître en dehors de leur pays. Ni M. Gorter, ni M. Kloos, ni M. Fritz (sic) van Eeden, ne peuvent espérer de voir jamais leurs poèmes appréciés chez nous. Mais je voudrais tout au moins dire quelques mots d’une jeune femme qui les dépasse encore en renommée, et qui est assurément, à l’heure présente, la figure la plus curieuse de toute la littérature hollandaise. Elle s’appelait, jusqu’au printemps passé, Mlle Hélène Swarth, et c’est sous ce nom qu’elle a publié ses premiers recueils. Elle porte aujourd’hui un autre nom, ayant épousé M. Lapidoth, un critique d’art connu surtout pour ses études sur les peintres et graveurs français. Mais depuis de longues années déjà elle a senti, et traduit dans ses vers, la tragique puissance de l’amour. Toute son œuvre n’est, à dire vrai, qu’un chant d’amour, mais un chant magnifique, éclatant de passion, avec une incomparable richesse d’harmonies et de nuances. D’instinct et sans trace d’effort, Mme Swarth-Lapidoth est parvenue à un très haut degré de maîtrise poétique. Ses sonnets ont une pureté de lignes, une noblesse d’allures, une aisance et une élégance que leur envieraient les plus impeccables de nos parnassiens. Et sous cette forme toute classique, on sent battre un cœur de femme frémissant de passion. Mais on dirait que la passion, dès qu’elle pénètre dans ce cœur, y revêt aussitôt un somptueux appareil d’images poétiques et la plupart des sonnets de Mme Lapidoth ne sont ainsi que le développement suivi d’un symbole, exprimant un ordre déterminé de sentiments ou d’idées. » (2) Les affinités qui rapprochent Theodor de Wyzewa de l’époux d’Hélène Swarth, l’écrivain et critique d’art Frits Lapidoth (1861-1932) établi à Paris dans les années 1884-1894, peut expliquer en partie un tel enthousiasme qui lui fait « prendre un pipeau pour de grandes orgues », ainsi que le formule Paul Delsemme dans son étude Teodor de Wyzewa et le Cosmopolitisme littéraire en France à l’époque du symbolisme (I, p. 290). Il faut dire, à la décharge du polyglotte, que Hélène Swarth jouissait alors d’une popularité considérable en Belgique et aux Pays-Bas.

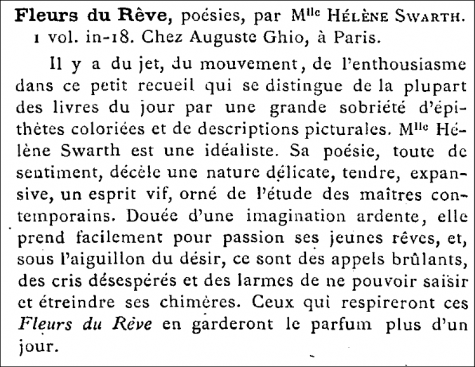

Cet enthousiasme, Maxime Gaucher, le professeur de rhétorique de Marcel Proust au lycée Condorcet, ne le partage guère. Dans une « Causerie littéraire » de la Revue politique et littéraire (1880, n° 27, p. 689-690), il estime que les Fleurs du rêve sont « des fleurs un peu pâle » même si elles « ne sont pas tout à fait sans parfum ». Selon lui, Hélène Swarth a « des rêves d’ambition pour cette vie, dont le fardeau lui semblerait plus léger si le vent du succès enflait ses voiles. Je crois très volontiers à la réalité des souffrances de Mlle Swarth. Par malheur, nous l’avons bien souvent entendue, cette chanson des espérances brisées, des illusions perdues, du désabusement de toutes choses. Combien déjà ont pleuré sur les marguerites effeuillées et les lauriers coupés. Nous n’irons plus au bois. Il faudrait, pour rajeunir ce thème, un air plus nouveau et une voix plus vibrante, bien que la musique de Mlle Swarth ne soit pas banale ni sa voix sans notes agréables ». À propos du même recueil, La Gazette des femmes. Revue du progrès des femmes dans les beaux-arts et la littérature (10 juillet 1879, p. 2) croit discerner sous la plume de la débutante « qui entre en lice toute émue, un peu timorée […] l’aurore d’un jeune talent, pieux et tendre comme tous les rêveurs ». De même, un autre critique trouve beaucoup de qualités à ce premier recueil :

Le Livre, revue du monde littéraire, 1880, p. 61.

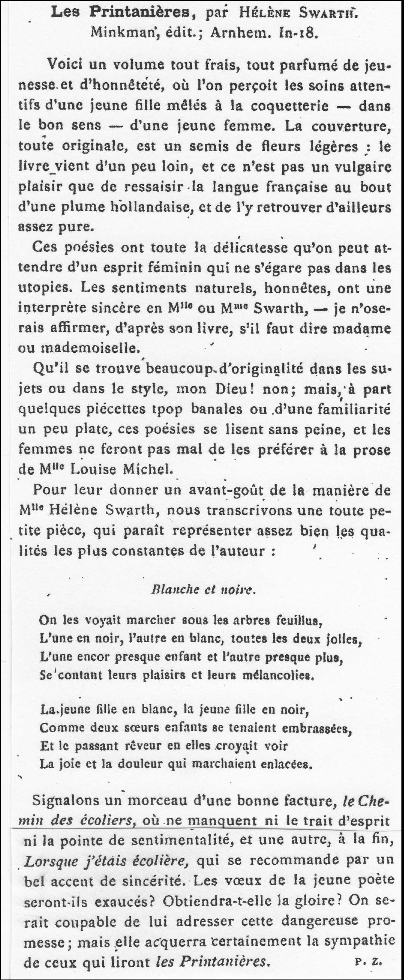

Le poète Charles Fuster, qui aime les « exquises mièvreries », a pour sa part trouvé en Hélène Swarth une âme sœur : « Il nous tardait d’en venir aux Printanières, de Mlle Hélène Swarth. Nous y avons trouvé, de la première page à la dernière, une exquise perfection dans la forme jointe à une charmante douceur dans la pensée. Comme l’indique suffisamment son titre, ce joli volume est né dans la saison des roses... et de la pluie, dans cette saison qu’on finira par nous rendre odieuse, à force de l’aduler ; c’est dire qu’il y a là force rayons de soleil, force oiseaux et force amours. […] Et ce sont des extases divines, de douces rêveries, des chansons à la fois joyeuses et mélancoliques. » Et de s’exclamer, après avoir reproduit « une exquise piécette » intitulée « Les fraises » : « Ami lecteur, voilà de quoi vous réjouir un peu pendant vos longues veillées d’hiver, quand la bûche flambe dans l’âtre et que la neige blanchit les arbre. » (La Ballade, organe de décentralisation littéraire, 1883, n° 1, p. 13). Toujours à propos des Printanières, le jeune Philippe Zilcken (c’est sans doute lui qui se cache sous les initiales P. Z.) s’exprime quant à lui avec une réserve polie :

Le Livre, revue du monde littéraire, 1883, p. 503-504.

Une dizaine d’années après Teodor de Wyzewa, H. Messet, dans le Mercure de France du 15 novembre 1905 (p. 210-212), montrera un peu plus de modération que le fondateur de la Revue wagnérienne : il place les vers hollandais de la jeune femme bien au-dessus de ses vers français, ne goûte guère sa prose, relève une influence trop marquée de Musset ainsi qu’ « une inspiration moins spontanée » dans sa production la plus récente. En quelques lignes, ce critique résume assez bien l’essentiel de la teneur des vers de la Néerlandaise : « C’est une âme qui s’abandonne, qui a besoin de s’abandonner. Et éclate son infinie tristesse. Au sein de la nature, quand le printemps est le plus beau, le soleil le plus radieux, elle ne réussit pas à saisir le bonheur. Parfois comme dans Coup d’aile ou Apaisement, elle veut se persuader que la douleur est vaincue, mais elle revient plus poignante. Son âme “a désappris la joie”. […] Elle est surtout la poétesse de l’amour-passion ; toujours son cœur est assoiffé d’amour. » Mais à son tour, il tombe dans l’éloge : « Nous avons de plus grands poètes qu’elle ; nous n’en avons pas de plus vrai, de plus sincère, de plus purement subjectif. Son âme répercute tous les échos de la vie : c’est une corde qui vibre au moindre attouchement, une fleur qui tremble au plus léger souffle. Et qu’elle s’épanche en un sourire, en un sanglot ou en cris d’allégresse, presque toujours la forme est impeccable, le style d’une belle et large simplicité, le rythme des plus mélodieux. » En guise conclusion, H. Messet lance : « Eh bien ! voilà un nom qui n’est pas prêt de périr. »

En 1910, l’angliciste J. Lhoneux – qui enseignera l’Histoire approfondie de la littérature anglaise à l’université de Gand jusqu’à sa mort en 1924 et à qui l’on doit plusieurs contribution sur les lettres néerlandaises ainsi que quelques traductions (dont des pages d’Ina Boudier-Bakker) –, émet un avis dans l’ensemble positif (Revue germanique, 1910, p. 330-332) même si l’on sent une certaine réserve : « … l’œuvre poétique de Madame Hélène Lapidoth-Swarth – celle dont les premiers recueils furent le bréviaire

de toute une génération de jeunes femmes et de jeunes filles – évoque l’un des plus grands noms de “la révolution littéraire de 1880”.

» Mais déjà quand parurent en novembre 1906 les Nouveaux vers, un peu

de curiosité maligne se mêlait à l’intérêt très vif que l’on ressent toujours

pour la poésie d’Hélène Swarth. Car, depuis le 27 février 1894, Hélène

Swarth est devenue Mme Lapidoth-Swarth. Elle a épousé à La Haye le littérateur hollandais Fritz Lapidoth, l’ancien correspondant parisien d’un grand quotidien hollandais. Pourrait-elle dès lors conserver son attitude

endolorie ? continuer à chanter les mornes lendemains de l’amour brisé de

ses précédents poèmes ? Allait-elle renaître à la vie et à l’espoir ? Elle

resta attendrie et douloureuse, et elle accepta en tremblant la promesse

de sa guérison.

» Depuis les Printanières et les Fleurs de rêve écrites en français lorsqu’elle n’avait que 19 ans, Hélène Swarth est restée fidèle à elle-même. Elle a

chanté doucement ses tristesses et ses désillusions. Parfois la splendeur de midi, en été, ou le spectacle du renouveau, en mai, semble lui arracher

un sourire, mais bien vite elle retourne à ses chères douleurs. Elle est

celle que l’ange conduisait vers la Terre d’espoir, à la condition qu’elle ne

se retournerait pas pour voir brûler son beau rêve orgueilleux. Elle n’a

pas su aller droit devant elle sans détourner la tête : elle a vu les flammes dévorer son passé, et elle est restée sur place, les larmes figées aux yeux et le poing tendu vers Celui qui règne là-haut. Et aujourd’hui, alors que toute la presse hollandaise a salué le cinquantenaire de la reine des poètes de son pays (25 octobre 1909), voici que tranchant très fort d’aspect sur la série déjà longue de ses recueils précédents, paraît un nouveau volume de la jubilaire, un beau petit volume

in-4° : Rayons blafards. Apporte-t-il une note nouvelle ou continue-t-il le chant connu, mélancolique et doux ? Il va nous livrer son secret, mais on

peut le saluer, tout de suite, un peu comme un ami retrouvé et dont on

connaît l’âme harmonieuse et ardente, le chant plaintif et las, l’accent

pénétrant, la phrase étrangement évocatrice. Et, dès le premier morceau

lu, on retrouve la note lancinante d’autrefois, mais aussi la mélancolie du premier souvenir :

Vais-je être joyeuse, seulement pour les fleurs,

Seulement pour les fleurs et le ciel du printemps ?

Et vais-je oublier quand bourdonnent les abeilles ?

Vais-je oublier pourquoi je pleure ?

» Regrets de la maison paternelle (La maison jaune), chanson plus douce, plus ténue aussi sur la belle jeunesse passée à pleurer et maintenant

enfuie à jamais. (Que ferais-je de mon grand désir d’amour ?), conseils de

bravoure à ceux que l’adversité frappe en plein espoir (Neige de printemps), voilà ses premiers thèmes :

Epanouies trop tôt, tièdes encore de rosée,

Laissez [violettes] la neige vous baptiser de la purifiante douleur.

Le soleil reviendra réjouir le monde,

Tenez larges ouvertes vos corolles enneigées

Et attendez : la joie du printemps est pour les cœurs hardis

Qui, privés de soleil, s’ouvrent et fleurissent encore.

» La louange de l’herbe odorante et fleurie, le calme du paysage qui inspire

comme un respect religieux, la comparaison de toutes sortes d’états d’âme

fugitifs avec les souffrances des fleurs flétries par l’orage, la nuance

d’espoir passager qui pousse la recluse à jouir du soleil, puis la ramène

résignée à sa cellule, le renoncement à sa part de fleurs que lui apportait

le printemps, c’est toute une gamme de nuances et de sentiments qui lui

sont propres et qui restent sa note originale.

Midi d’Été

Les fleurs languissent dans le soleil d’été,

Pas un souffle n’agite le feuillage poudreux,

Une abeille bourdonne faiblement et vient goûter la douceur

De la pêche et du melon déjà trop mûrs.

Combien de temps mon âme s’attardera-t-elle encore dans la vie ?

Je sens accomplies ma douleur et mon action,

Je languis comme la rose dans le Midi trop fade.

Rien ne peut plus me réjouir ni m’attrister,

…………………………………………..

Je t’ai prié les mains jointes et en tremblant,

O vie ! Amour et Gloire, homme et Dieu,

J’ai tout cherché en toi, – et combien pauvre je suis restée.

» Pourtant, comme déjà dans le recueil précédent, Nouveaux vers, l’idée de

la Mort joue ici un grand rôle, qu’on cherche à l’oublier, qu’on l’implore ou qu’on la bafoue, et par endroits je note un peu de vie véritable. Il semble, en effet, que la monotonie du thème qui fit le succès et la gloire

d’Hélène Swarth la condamne trop aux regrets éternels. Elle a peine à y

échapper ; elle y revient sans cesse, plus encore que dans les premiers

poèmes. Ce pourrait bien être une faute, ou, tout au moins une exagération, mais rien ne peut traduire pour le lecteur français la douceur, l’harmonie et le charme de ses vers.

» Disons aussi ses aveux très tendres à l’ami qui a osé la tirer de son

désespoir (Mains d’amour), l’angoisse de la mort qu’elle sent comme

s’approcher :

Ne dors pas si longtemps ! Laisse-moi oublier dans tes bras

Le triste but dont chaque respiration

Nous rapproche : je serai alors rudement arrachée

Des bras de mon aimé. – J’ai lu des récits

De rencontres éternelles, mais la vérité,

Seuls les morts la savent, à qui les paroles manquent !

Hélène Swarth, 1879, photo Géruzet frères

» Enfin l’effort – même vain – qu’elle fait pour échapper à ses tristesses (Prison) élargit et élève son inspiration.

» Enfin l’effort – même vain – qu’elle fait pour échapper à ses tristesses (Prison) élargit et élève son inspiration.

» Le souvenir immédiat de la douleur passée s’est atténué, la tristesse a subsisté et c’est en vain que, reparcourant les Allées de platanes d’autrefois ou se retrouvant devant sa vieille maison, elle tâche de cacher sa peine.

» Mais des spectres troublent ses rêves : la nuit lui est affreuse, la pensée des morts, de tous les morts dont le souvenir flotte autour de nous, le spectre même de sa blonde jeunesse, le regret éternel de sa vie perdue ; c’est ici la mélancolie “d’automne d’une femme”, moins poignante peut-être, mais persistante encore. Elle se sent lâche devant la nuit, devant la solitude, devant l’énigme de notre fin. Elle ne retrouve des accents attendris et charmés que pour chanter la gloire d’une maternité prochaine.

» Même alors pourtant, les blessures de la vie ne lui laissent pas entière toute sa joie :

Que lui dirai-je ?

Et que lui dirai-je quand mon enfant me demandera :

« Est-ce l’haleine de Dieu qui anime le vent d’été ?

« Ta mère est aveugle pour l’œil qui voit tout ?

« Et aussi pour les anges qui se promènent sur l’arc-en-ciel » ?

Lui dirai-je : « Ta mère, mon enfant,

« Ne sent pas l’haleine de Dieu dans le vent d’été,

« Ta mère est aveugle pour l’œil qui voit tout

« Et aussi pour les anges qui se promènent sur l’arc-en-ciel ».

Oh ! alors, ne baisserai-je pas les yeux

En soupirant : « Non, laisse-moi à mon repos !

« Ce que tu vois, je ne le vois plus, j’ai beau regarder,

« Tes yeux sont pleins encore de l’azur des cieux ».

…………………………………………………..

» On le voit, le tout récent volume d’Hélène Swarth est le frère et le digne frère de ses aînés. Il ajoute un fleuron à la couronne de la reine des poètes hollandais. Si la postérité ne retient pas tout l’œuvre d’Hélène Swarth, il est des vers d’elle qu’on n’oubliera jamais. »

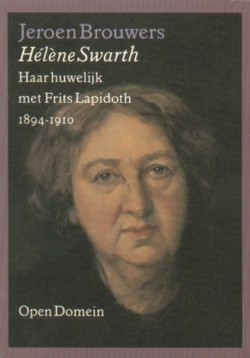

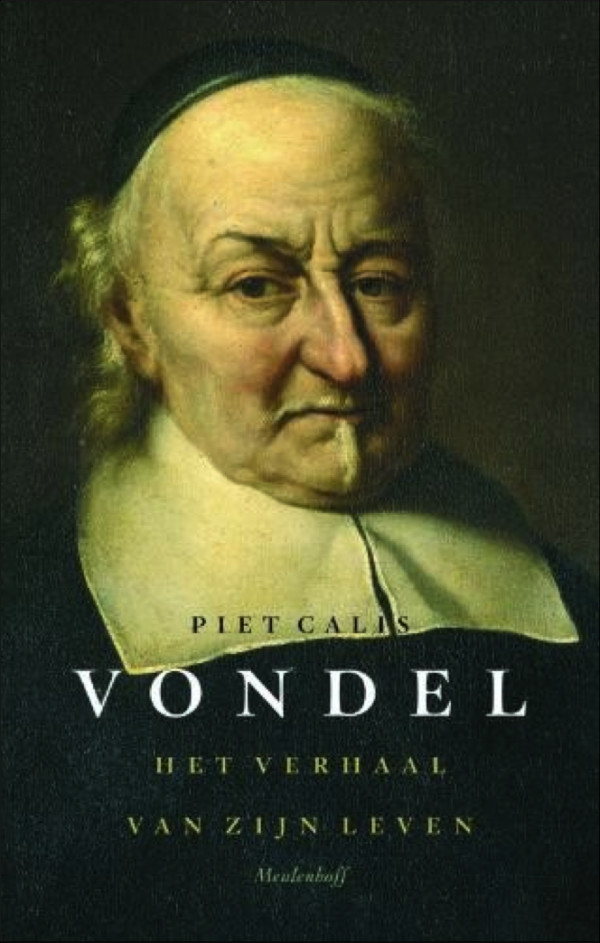

Qu’en est-il au juste ? Si le nom d’Hélène Swarth apparaît encore aujourd’hui périodiquement dans des publications (on reprend aussi quelques-uns de ses poèmes dans des anthologies), c’est en général parce qu’elle intéresse, en tant que femme, les gender studies, ou parce que son nom reste lié à la mouvance des Tachtigers, les poètes des années 1880, des hommes dont certains ont pu la placer assez haut (Willem Kloos qui a écrit qu’elle était « le Cœur chantant de notre littérature », Lodewijk van Deyssel... ou encore plus tard, J.C. Bloem) tandis que d’autres ont décrié sa production faite de « rabâchages ». Signalons que le grand romancier Jeroen Brouwers – auteur de Rouge décanté et de L’Eden englouti (romans traduits par Patrick Grilli pour les éditions Gallimard) – lui a consacré en 1985 une biographie : Hélène Swarth. Son mariage avec Frits Lapidoth 1894-1910 (voir photo ci-dessus) ainsi qu'une étude dans laquelle il s'interroge sur les raisons qui ont fait tomber cette femme célèbre de son vivant dans l'oubli (De schemerlamp van Hélène Swarth. Hoe beroemd zij was en in de schemer verdween, Amsterdam, Joost Nijsen, 1987).

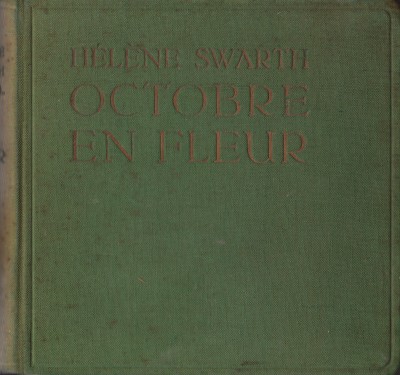

Aux éléments bio-bibliographiques que propose Louis Bresson dans l’étude reproduite dans la seconde partie de ce survol – ce pasteur français qui lisait le néerlandais a sans doute été attendri par la résonance chrétienne des sonnets –, il convient d’ajouter que Hélène Swarth, alors qu’elle n’avait que 14 ans, reçut une lettre de Victor Hugo à qui elle avait envoyé un de ses poèmes. L’homme dont elle tomba amoureuse fin 1876-début 1877 s’appelait Maurice Warlomont (1860-1889), connu sous le nom de plume de Max Weller. Dans le court roman qu’il publia en 1883, La Vie bête, Hélène apparaît sous les traits de Madeleine Auriol. Les deux jeunes gens sont par ailleurs réunis dans le volume Parnasse de la jeune Belgique (Paris, Léon Vanier, 1887). Au total, Hélène Swarth aura publié en français les œuvres suivantes : Fleurs du rêve qui a paru à Paris, chez Auguste Ghio, en 1879, Les Printanières chez Minkman à Arnhem en 1882 et Premières poésies à Amsterdam en 1902 (choix des deux premiers recueils plus un grand nombre de poèmes inédits sous le titre « Feuilles mortes ») ; enfin, en 1921, la maison d’éditions et d’impression anciennement Ad. Hoste de Gand donna Octobre en fleur, un recueil en quatre parties (Regrets ; Solitude ; Souvenances ; Rêves d’Automne) regroupant plus de 200 poèmes (voir couverture ci-dessus). Sa production en langue néerlandaise est telle qu’on ne peut dénombrer tous les sonnets publiés ni ceux restés inédits. Leur sentimentalité et leur monotonie larmoyante font que bien peu ont supporté l’épreuve du temps – il n’en va pas autrement de sa vingtaine d’œuvres en prose –, même si quelques pièces méritent sans doute de survivre. Peut-être convient-il de chercher la meilleure part de son œuvre dans ses traductions (les ballades roumaines d’Hélène Vacaresco, Les Nuits d’Alfred de Musset en 1912, La Princesse de Clèves en 1915, Hernani en 1918…).

lire la suite : ici

(1) Première strophe de « Au lecteur », poème qui ouvre le premier recueil de Hélène Swarth, Fleurs du rêve.

(2) « La littérature hollandaise contemporaine – I. Poètes et critiques », Écrivains étrangers. I, Paris, Perrin, 1896, p. 270-271.