Roman-feuilleton

des poètes-traducteurs

« L’intraduisible n’est pas une donnée empirique,

c’est un effet de théorie. »

Henri Meschonnic, Poétique du traduire

Prologue

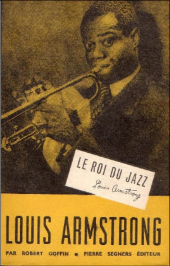

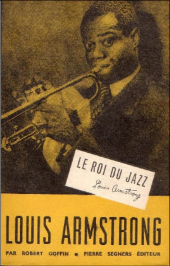

Tout a commencé à cause d’une femme. Une américaine maladive qui a cru bon d’écrire un cycle intitulé « In a Hospital » inséré dans le recueil Flame and Shadow. Le plus stupide dans cette histoire, c’est que cette Sarah Teasdale étant morte depuis déjà trois décennies, on aurait pu la laisser tranquille. On aurait pu faire comme si elle n’avait jamais existé, comme si elle avait toujours été invisible, invue, non vue, inaperçue… Mais Robert Goffin, poète lui aussi – qui a d’ailleurs eu les honneurs de la collection « Poètes d’Aujourd’hui » de Seghers – a cru bon d’exhumer un poème de cette suicidée dans une étude « consciencieuse » (1) que tout le monde pourra lire dans le Bulletin de l’Académie de Langue et de Littérature Françaises (traduction : de Langue française et de Littérature belge d’expression française). Dans les pages en question, R. Goffin formule un point de vue peu original sur la traduction de la poésie : « sa pensée maîtresse revient à ceci : que, face aux secrets d’une langue, il y a ce qui s’avère aisément traduisible (le jeu des images, la pensée ou l’atmosphère poétique) et ce qui reste rétif à tout effort (le génie même des mots: leur richesse de sens, leur musique). » (2) Autrement dit, le traducteur en est

Tout a commencé à cause d’une femme. Une américaine maladive qui a cru bon d’écrire un cycle intitulé « In a Hospital » inséré dans le recueil Flame and Shadow. Le plus stupide dans cette histoire, c’est que cette Sarah Teasdale étant morte depuis déjà trois décennies, on aurait pu la laisser tranquille. On aurait pu faire comme si elle n’avait jamais existé, comme si elle avait toujours été invisible, invue, non vue, inaperçue… Mais Robert Goffin, poète lui aussi – qui a d’ailleurs eu les honneurs de la collection « Poètes d’Aujourd’hui » de Seghers – a cru bon d’exhumer un poème de cette suicidée dans une étude « consciencieuse » (1) que tout le monde pourra lire dans le Bulletin de l’Académie de Langue et de Littérature Françaises (traduction : de Langue française et de Littérature belge d’expression française). Dans les pages en question, R. Goffin formule un point de vue peu original sur la traduction de la poésie : « sa pensée maîtresse revient à ceci : que, face aux secrets d’une langue, il y a ce qui s’avère aisément traduisible (le jeu des images, la pensée ou l’atmosphère poétique) et ce qui reste rétif à tout effort (le génie même des mots: leur richesse de sens, leur musique). » (2) Autrement dit, le traducteur en est  souvent réduit à des adaptations plutôt ap- proximatives quand elles ne sont pas trompeuses. Et ce passionné de jazz d’étayer sa thèse sur plusieurs exemples, c’est-à-dire des poèmes dans la langue originale et des transpositions assez littérales, dont le poème hospitalier de Sarah Teasdale The Unseen :

souvent réduit à des adaptations plutôt ap- proximatives quand elles ne sont pas trompeuses. Et ce passionné de jazz d’étayer sa thèse sur plusieurs exemples, c’est-à-dire des poèmes dans la langue originale et des transpositions assez littérales, dont le poème hospitalier de Sarah Teasdale The Unseen :

the unseen

Death went up the hall

Unseen by every one,

Trailing twilight robes

Past the nurse and the nun.

He paused at every door

And listened to the breath

Of those who did not know

How near they were to Death.

Death went up the hall

Unseen by nurse and nun;

He passed by many a door -

But he entered one.

Premier épisode : tastatsat

Marcel Hennart

Dans la chronique qu’il tient pour la revue Le Thyrse, le poète belge Marcel Hennart (né en France peu avant la fin de la Grande Guerre), traducteur lui aussi, s’intéresse au travail de son confrère wallon. Avec courtoisie, il salue l’extrême soin avec lequel Robert Goffin situe le problème tout en reprochant une certaine rugosité à la traduction qu’il propose de The Unseen. « Scrupuleusement, Robert Goffin n’a même pas osé traduire le titre ; en effet, il hésitait entre le trop littéral et inacceptable L’Invue (ou La non vue) et L’Invisible, qui apporte une nuance (de plus, il eût aimé employer le masculin, Death étant ce genre en anglais). » (3) Le choix opéré pour restituer nurse et nun ne le satisfait pas non plus. En effet, on est en droit d’émettre bien des réserves au sujet de cette tastatsat (Traduction / Adaptation / Substitution / Transposition / Acclimatation / Transformation / Soumission / Appropriation / Trahison) poétique :

Dans la chronique qu’il tient pour la revue Le Thyrse, le poète belge Marcel Hennart (né en France peu avant la fin de la Grande Guerre), traducteur lui aussi, s’intéresse au travail de son confrère wallon. Avec courtoisie, il salue l’extrême soin avec lequel Robert Goffin situe le problème tout en reprochant une certaine rugosité à la traduction qu’il propose de The Unseen. « Scrupuleusement, Robert Goffin n’a même pas osé traduire le titre ; en effet, il hésitait entre le trop littéral et inacceptable L’Invue (ou La non vue) et L’Invisible, qui apporte une nuance (de plus, il eût aimé employer le masculin, Death étant ce genre en anglais). » (3) Le choix opéré pour restituer nurse et nun ne le satisfait pas non plus. En effet, on est en droit d’émettre bien des réserves au sujet de cette tastatsat (Traduction / Adaptation / Substitution / Transposition / Acclimatation / Transformation / Soumission / Appropriation / Trahison) poétique :

La mort monta dans le hall

Sans être vue de personne

Traînant ses robes de couchant

Au delà de la nurse et de la nonne

Elle s’arrêta à chaque porte

Surveillant la respiration

De tous ceux qui ne connaissaient pas

La proximité de la mort

La Mort monta dans le hall

Sans être vue par l’infirmière et la nonne

Elle passa le long de nombreuses portes

Mais elle en ouvrit une.

Ne se doutant en rien de l'avalanche de traductions qu’il va déclencher, Marcel Hennart y va lui aussi de la sienne :

l’inaperçue

(ce mot ajoute-il tellement ?)

La Mort monta dans la grande salle

nul ne l’a vue

traînant ses robes de couchant

outre l’infirmière et la religieuse

Elle s’arrêta devant chaque porte

elle écouta le souffle

de tous ceux qui ne savaient pas

combien ils étaient près de la mort

La Mort monta dans la grande sallei

inaperçue de l’infirmière et de la religieuse

Elle passa devant bien des portes

et en ouvrit une seule.

Deuxième épisode : du tac au tac

Le temps passe. Sarah se rendort dans son linceul. Le Thyrse publie un numéro double consacré à O.V. de L. Milosz à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de sa disparition : « Il m’accompagne ainsi, je pense qu’il m’ensemence à mon insu, sans que je le visite bien souvent, comme un arbre pour lequel je serais un biotope favorable. Ils étaient quelques-uns de ce caractère dans mon verger privé, pas du tout de la même espèce. Et si l’on me demande pourquoi, je réponds comme Montaigne : Parce que c’est moi, parce que c’est eux. » (Patrice de La Tour du Pin). Paraît alors le numéro du mois de mai 1964 de la « revue d’art et de littérature » bruxelloise. Entre autres : deux pages consacrées à Quintes, premier roman de Marcel Moreau, un poème vraiment de circonstance intitulé Créer l’invisible, et les nouvelles munitions que sort Robert Goffin. Dans « L’éternel problème de la fidélité (suite) », il estime « la traduction du poème de Sarah Teasdale par Hennart […] meilleure que la [s]ienne » ; malgré tout, il en propose deux nouvelles. La première lui a été remise par le poète ardennais Elie Willaime :

Le temps passe. Sarah se rendort dans son linceul. Le Thyrse publie un numéro double consacré à O.V. de L. Milosz à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de sa disparition : « Il m’accompagne ainsi, je pense qu’il m’ensemence à mon insu, sans que je le visite bien souvent, comme un arbre pour lequel je serais un biotope favorable. Ils étaient quelques-uns de ce caractère dans mon verger privé, pas du tout de la même espèce. Et si l’on me demande pourquoi, je réponds comme Montaigne : Parce que c’est moi, parce que c’est eux. » (Patrice de La Tour du Pin). Paraît alors le numéro du mois de mai 1964 de la « revue d’art et de littérature » bruxelloise. Entre autres : deux pages consacrées à Quintes, premier roman de Marcel Moreau, un poème vraiment de circonstance intitulé Créer l’invisible, et les nouvelles munitions que sort Robert Goffin. Dans « L’éternel problème de la fidélité (suite) », il estime « la traduction du poème de Sarah Teasdale par Hennart […] meilleure que la [s]ienne » ; malgré tout, il en propose deux nouvelles. La première lui a été remise par le poète ardennais Elie Willaime :

celle qu’on ne voit pas

La Mort longea le couloir

Inaperçue de tous

Traînant des voiles crépusculaires

Plus loin que la nurse et la nonne

Elle hésita devant chaque porte

À l’écoute de la respiration

De ceux qui ne savaient pas

Comme de la Mort ils étaient proches

La Mort avança dans le couloir

Invisible à la nurse et à la nonne

Elle dépassa plus d’une porte

Hormis celle par où elle entra.

La seconde est de sa propre main : « Les traductions de Hennart et de Willaime sont bonnes, mais, à mon humble sens, elles ne laissent pas l’impression d’un poème original et n’apportent pas de solution aux subtilités de la métrique et des rimes, qui me paraissent pourtant importantes, c’est-à-dire que la traduction devrait atteindre la perfection d’un poème original dont plus un mot ne peut-être changé » (4).

La seconde est de sa propre main : « Les traductions de Hennart et de Willaime sont bonnes, mais, à mon humble sens, elles ne laissent pas l’impression d’un poème original et n’apportent pas de solution aux subtilités de la métrique et des rimes, qui me paraissent pourtant importantes, c’est-à-dire que la traduction devrait atteindre la perfection d’un poème original dont plus un mot ne peut-être changé » (4).

l’inaperçue

La mort monta dans le couloir

Sans être observée par personne

Traînant ses parures de soie

Par delà la nurse et la nonne

À chaque chambre elle écouta

La respiration d’abord

De ceux qui ne connaissaient pas

La proximité de la mort

Puis la mort au long du couloir

Toujours invisible à chacune

Longea plus d’une porte car,

Pour finir, elle en ouvrir une.

Mais le traducteur d’immédiatement s’exclamer : « Hélas ! ce n’est pas parfait ! » Il n’est satisfait ni de l’emploi de nurse, ni du recours à certaines rimes - mais pourquoi chercher à tout prix des rimes ? - ni de la présence de mots su- perflus (car, puis, pour finir). « Cela prouve, comme mon article tendait à le démontrer, qu’une traduction parfaite est impossible. Ma traduction peut-elle laisser l’impression d’un poème non traduit ? C’est-à-dire, oserais-je publier cette traduction à côté d’un des poèmes de mon prochain livre ? » Serait-on moins doué en Belgique qu’aux Pays-Bas où quelques-uns des plus grands poètes du XXe siècle ont incorporé dans leurs Œuvres complètes nombre de traductions, à commencer par Martinus Nijhoff qui a donné son nom au prix le plus prestigieux récompensant les traducteurs ? En désespoir de cause, Robert Goffin – soutenu en cela par la rédaction de la revue – lance un appel aux lecteurs du Thyrse afin qu’ils donnent leur avis et éventuellement améliorent la version française du poème de la séduisante défunte. Était-ce bien sage ?

Mais le traducteur d’immédiatement s’exclamer : « Hélas ! ce n’est pas parfait ! » Il n’est satisfait ni de l’emploi de nurse, ni du recours à certaines rimes - mais pourquoi chercher à tout prix des rimes ? - ni de la présence de mots su- perflus (car, puis, pour finir). « Cela prouve, comme mon article tendait à le démontrer, qu’une traduction parfaite est impossible. Ma traduction peut-elle laisser l’impression d’un poème non traduit ? C’est-à-dire, oserais-je publier cette traduction à côté d’un des poèmes de mon prochain livre ? » Serait-on moins doué en Belgique qu’aux Pays-Bas où quelques-uns des plus grands poètes du XXe siècle ont incorporé dans leurs Œuvres complètes nombre de traductions, à commencer par Martinus Nijhoff qui a donné son nom au prix le plus prestigieux récompensant les traducteurs ? En désespoir de cause, Robert Goffin – soutenu en cela par la rédaction de la revue – lance un appel aux lecteurs du Thyrse afin qu’ils donnent leur avis et éventuellement améliorent la version française du poème de la séduisante défunte. Était-ce bien sage ?

Troisième épisode : taratata

Les lecteurs ne s’étant pas fait prier, Le Thryse publie le mois suivant quelques réactions. Mais d’abord, Marcel Hennart tient à donner son avis. Une nouvelle fois, il souligne poliment la qualité de la réflexion de Robert Goffin avant de s’empresser de reconnaître les limites de sa seconde version : « l’apparence même d’échec de sa tentative confirme l’excellence de son étude pénétrante et bien pensée ». Que les choses sont bien dites en bien peu de mots ! Pour le chroniqueur, on est devant un problème insoluble en raison des géométries, des couleurs, des sonorités différentes des langues. On ne peut réussir « la quadrature du cercle ». Seule solution pour le traducteur : « présenter le mieux possible un travail épineux qu’il sait condamné d’avance à l’imperfection. Il peut rejoindre en cela l’angoisse du vrai créateur » (5). Imperfection, angoisse, créateur postiche : excusez du peu.

Les lecteurs ne s’étant pas fait prier, Le Thryse publie le mois suivant quelques réactions. Mais d’abord, Marcel Hennart tient à donner son avis. Une nouvelle fois, il souligne poliment la qualité de la réflexion de Robert Goffin avant de s’empresser de reconnaître les limites de sa seconde version : « l’apparence même d’échec de sa tentative confirme l’excellence de son étude pénétrante et bien pensée ». Que les choses sont bien dites en bien peu de mots ! Pour le chroniqueur, on est devant un problème insoluble en raison des géométries, des couleurs, des sonorités différentes des langues. On ne peut réussir « la quadrature du cercle ». Seule solution pour le traducteur : « présenter le mieux possible un travail épineux qu’il sait condamné d’avance à l’imperfection. Il peut rejoindre en cela l’angoisse du vrai créateur » (5). Imperfection, angoisse, créateur postiche : excusez du peu.

C’est ensuite au chantre de Bruxelles, Louis Quiévreux, « diplômé de Cambridge, professeur d’anglais et d’espagnol », ainsi qu’il le rappelle lui-même, de s’exprimer sur le sujet. À la différence des autres, il se refuse à donner une traduction du poème. Les traductions, il n’y croit plus : « ne perdons pas nos efforts et notre temps à essayer de changer les couleurs, les sons, les pensées. Étudions les langues et lisons dans le texte ! » (6). On est sauvé : plus d’imperfection, plus d’angoisse, plus que des vrais créateurs. Son argumentation repose sur la catégorisation tainienne des langues (l’anglais étant celle de la poésie, le français celle de la prose, le papiamento celle de... de quoi au juste ?) ou encore sur le fait que les accents toniques « tombent, en français, immanquablement sur la dernière syllabe sonore ».

Heureusement pour notre feuilleton, d’autres vont se montrer moins radicaux. L’auteur Raymond Deschamps est le premier à proposer un début d’analyse relativement à la thématique de l’invisibilité et à l’élément charnière constitué par unseen et nurse and nun : « Le poème est basée idéologiquement sur un rapport verbal interne ; il importe donc de maintenir ce rapport étroit d’expression à l’intérieur du poème traduit, mais faut-il absolument le laisser subsister dans les traductions entre les mêmes termes, alors que nurse and nun, même traduits par infirmière et religieuse, n’a pas en français la portée, la force de frappe et d’évocation poétique, qu’il a en anglais. » (7) En conséquence, il suggère de retenir comme mots-clés invisible et porte et se propose de rester fidèle à l’esprit du poème en privilégiant « l’idée de souveraineté de la Mort due à son invisibilité » et en maintenant le symbole essentiel même si ce n’est plus la vigilance de la nurse et de la nonne qui est trompée, mais celle, matérielle, de la porte. On a fait un pas en avant. Raymond Deschamps est aussi le premier à dire que  la question de la fidélité est mal posée, mais il ne pousse pas sa réflexion assez loin : « le problème de la traduction du poème est bien un problème de fidélité, mais de fidélité à quoi ? à qui ? […] la fidélité au poète compte plus que la fidélité au poème ». (8)

la question de la fidélité est mal posée, mais il ne pousse pas sa réflexion assez loin : « le problème de la traduction du poème est bien un problème de fidélité, mais de fidélité à quoi ? à qui ? […] la fidélité au poète compte plus que la fidélité au poème ». (8)

Sarah de profil

Voici sa traduction, la cinquième de la confrérie de nos poètes-traducteurs :

l’invisible

La Mort invisible de tous

Monta dans le couloir

Traînant ses voiles de crépuscule

Outre l’infirmière et la religieuse

S’arrêta devant chaque porte

Pour entendre respirer

Ceux qui ne savaient pas

Que la Mort était à leur porte

Invisible et de porte en porte

La Mort rôda dans le couloir

Pour ouvrir enfin sans qu’on l’aperçut

La porte choisie.

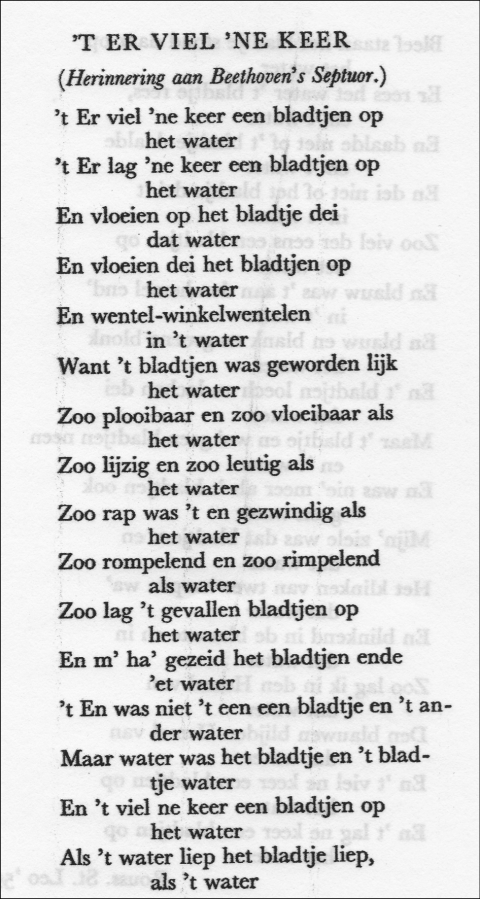

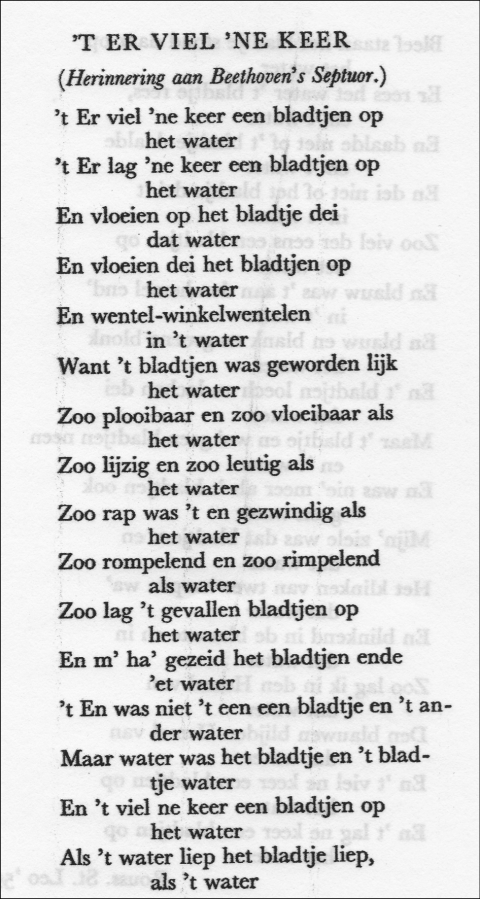

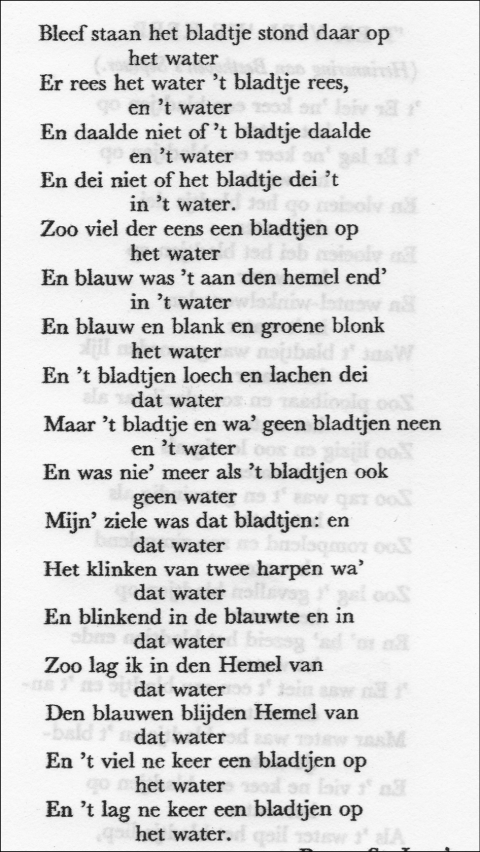

La dernière voix qui s’élève dans cette livraison du Thyrse est celle du poète qu’abhorre le plus Amélie Nothomb, à savoir Maurice Carême. Mais peut-être la Métaphysique des tubes aura-t-elle fait long feu qu’on lira encore papi Maurice dans les écoles. Carême fait partie des rares écrivains belges d’expression française qui ont pris la peine de traduire certains de leurs confrères flamands. En la matière, son crédo a toujours été semble-t-il de restituer « le chant, l’enchantement, le mystère qui sont à la base de toute poésie valable » ; il estime qu’une « traduction littérale n’est jamais qu’une mauvaise prose ». Il préfère d’ailleurs réserver le terme de traduction à la prose et retient celui d’adaptation pour la poésie. Plutôt que de proposer à son tour une traduction de The Unseen, il donne une adaptation du ’t er viel ’ne keer (9), poème de Guido Gezelle, en guise d’illustration de sa méthode de travail :

La dernière voix qui s’élève dans cette livraison du Thyrse est celle du poète qu’abhorre le plus Amélie Nothomb, à savoir Maurice Carême. Mais peut-être la Métaphysique des tubes aura-t-elle fait long feu qu’on lira encore papi Maurice dans les écoles. Carême fait partie des rares écrivains belges d’expression française qui ont pris la peine de traduire certains de leurs confrères flamands. En la matière, son crédo a toujours été semble-t-il de restituer « le chant, l’enchantement, le mystère qui sont à la base de toute poésie valable » ; il estime qu’une « traduction littérale n’est jamais qu’une mauvaise prose ». Il préfère d’ailleurs réserver le terme de traduction à la prose et retient celui d’adaptation pour la poésie. Plutôt que de proposer à son tour une traduction de The Unseen, il donne une adaptation du ’t er viel ’ne keer (9), poème de Guido Gezelle, en guise d’illustration de sa méthode de travail :

il tomba une fois

Un jour, une feuille tomba

sur l’eau.

Un jour, il y eut une feuille

sur l’eau.

Et sur cette feuille, cette eau

glissa.

Et sur la feuille, cette eau-là

glissa.

La feuille se mit à tourner

dans l’eau.

La feuille était toute semblable

à l’eau,

Aussi souple et aussi pliable

que l’eau,

Aussi gaie, aussi indolente

que l’eau,

Aussi rapide, aussi mouvante

que l’eau,

Aussi ridée, aussi courante

que l’eau.

Ainsi, cette feuille gisait

sur l’eau.

Et l’on eût dit que cette feuille

et l’eau

N’étaient plus l’une, cette feuille

et l’autre,

l’eau, mais que la feuille était l’eau

et l’eau,

La feuille qui tomba un jour

sur l’eau.

Quand l’eau courait, la feuille aussi

courait.

Si l’eau stagnait, la feuille aussi

stagnait ;

Quand l’eau montait, la feuille aussi

montait

Et descendait quand descendait

cette eau

Et s’arrêtait quand s’arrêtait

cette eau.

Ainsi, sur l’eau, tomba un jour

la feuille.

Et le ciel était bleu et bleue,

cette eau

et blanche et verte et bleue était

cette eau,

Et la feuille riait quand l’eau

riait,

Mais l’eau était devenue comme

la feuille

Et la feuille était devenue comme

de l’eau.

Mon âme était cette feuille et

cette eau,

Tintant comme deux harpes (10), et

sur l’eau

Sur le bleu brillant et tranquille

de l’eau,

Je flottais comme dans un ciel

bleu d’eau,

Le bleu du ciel joyeux, du ciel

de l’eau.

Un jour, une feuille tomba

sur l’eau,

Il y eut, un jour, une feuille

sur l’eau. (11)

Quatrième épisode : Tacatacatac !

C’est l’été. Après la lecture des essais « Montesquieu, Sylla et la dictature » et « Angoisse et liberté » (sur Kafka et Kierkegaard) ou encore d’une page de Pol Vandromme sur le dramaturge Michel de Ghelderode, les abonnés du Thyrse retrouvent Marcel Hennart et une nouvelle équipe de fleurettistes. La rédaction a dû opérer un choix parmi le nombreux courrier reçu. Elle retient cinq tastatsat accompagnées des commentaires de leurs auteurs. L’homme de lettres Ernest Degrange ouvre les hostilités : « Je crois être d’autant plus indiqué pour traduire The Unseen que je ne connais pas l’anglais, – ou si peu, […] je ne cours pas le risque d’être rivé scolairement, si je puis dire, au texte original ». Le Wallon a tout de même l’honnêteté de préciser que son épouse, qui « possède fort bien la langue des sœurs Brontë » l’a assisté. Refusant le mot à mot, « le superfétatoire alignement prosodique », il nous propose la version suivante du « lugubre » poème :

C’est l’été. Après la lecture des essais « Montesquieu, Sylla et la dictature » et « Angoisse et liberté » (sur Kafka et Kierkegaard) ou encore d’une page de Pol Vandromme sur le dramaturge Michel de Ghelderode, les abonnés du Thyrse retrouvent Marcel Hennart et une nouvelle équipe de fleurettistes. La rédaction a dû opérer un choix parmi le nombreux courrier reçu. Elle retient cinq tastatsat accompagnées des commentaires de leurs auteurs. L’homme de lettres Ernest Degrange ouvre les hostilités : « Je crois être d’autant plus indiqué pour traduire The Unseen que je ne connais pas l’anglais, – ou si peu, […] je ne cours pas le risque d’être rivé scolairement, si je puis dire, au texte original ». Le Wallon a tout de même l’honnêteté de préciser que son épouse, qui « possède fort bien la langue des sœurs Brontë » l’a assisté. Refusant le mot à mot, « le superfétatoire alignement prosodique », il nous propose la version suivante du « lugubre » poème :

l’inaperçue

Inaperçue de tous, et dépassant la nurse et la nonne, la Mort, traînant ses atours crépusculaires, gagne le grand couloir.

Elle s’arrêta devant chaque porte, prêtant l’oreille à la respiration de ceux qui ne se doutaient pas que la Mort fût aussi près d’eux.

Inaperçue de la nurse et de la nonne, la Mort a gagné le grand couloir. Elle est passée devant bien des portes, – à l’exception d’une seule, par laquelle elle entra.

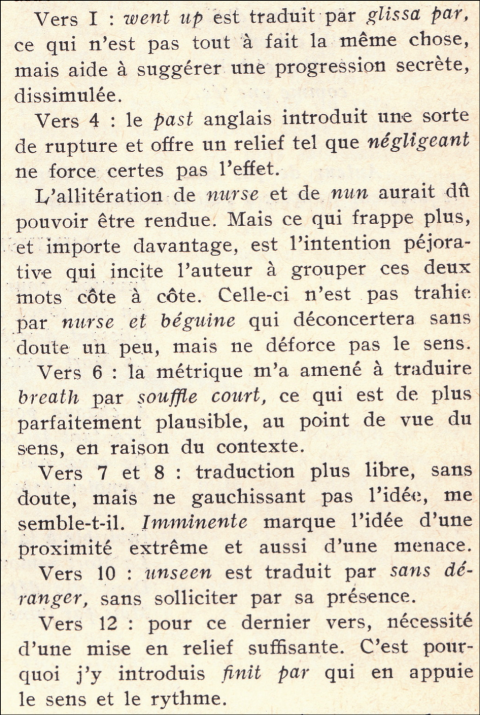

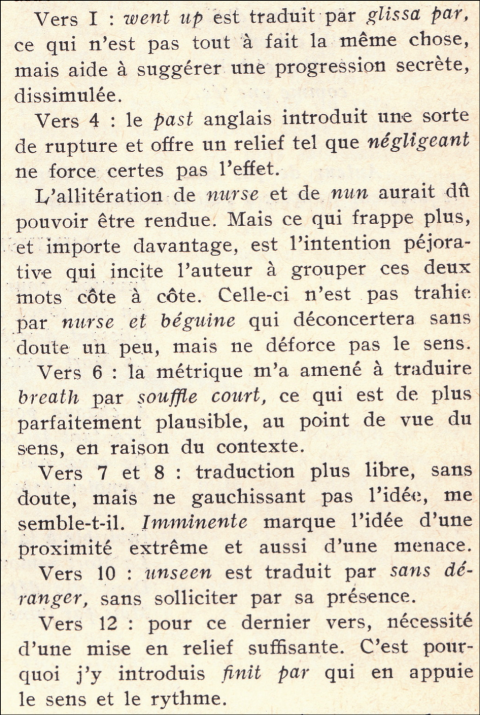

La palette s’enrichit donc d’une version « en prose ». Un autre poète, le biblio- thécaire Roger Brucher va tenter pour sa part de préserver « l’accent, l’incantation et l’étroitesse de tracé du poème original » tout en flamandisant celui-ci avec sa « béguine » :

l’insue

La Mort glissa par le couloir

sans que quiconque la devine

tirant à soi ses draps de soir

en négligeant nurse et béguine.

Elle fit le guet à chaque porte,

prêtant l’oreille au souffle court

de ceux-là ignorant toujours

cette très imminente voisine.

La Mort glissa par le couloir,

sans déranger nurse et béguine.

Elle laissa là plus d’une porte,

mais finit pourtant par en franchir une.

Le traducteur défend le néologisme pour le titre « dans la mesure où la Mort n’est pas seulement inaperçue, mais insoupçonnée, non devinée ». Puis il explique brièvement quelques-uns de ses choix :

Vient alors le tour d’un certain Jean Guimaud. Ne croyant guère aux notions de « fidélité » et d’« infidélité », il se contente, avance-t-il, de proposer de simples équivalences qui ne prétendent « à autre chose qu’à m’avoir un instant amusé ». La rengaine du traducteur plein de modestie. Peut-être le lecteur a-t-il lui aussi de quoi s’amuser entre ombre en rase-mottes et jolie fée :

l’inaperçue

Entre les femmes

qui, soignant l’âme,

veillent aux corps,

rôde la mort.

Emmitouflée

de voiles noirs,

elle est montée

dans le couloir.

Elle y écoute,

s’y faufilant

sans qu’on s’en doute,

battre le temps.

De porte en porte,

son ombre basse,

en rase-mottes,

passe et repasse.

Par l’une d’elles,

elle est entrée

furtive et belle

comme une fée.

Qui la craignait,

l’aurait-il vue ?

qui l’espérait,

l’aurait-il eue ?

Entre les femmes

qui veillant l’âme,

soignent les corps,

rôde la Mort.

Sarah au chapeau

G. Van der Straeten, traducteur, va s’efforcer pour sa part « de trouver un équivalent à l’allitération “nurse” et “nun” » :

l’invisible

Invisible pour tous

En ses robes de crépuscule

Glissant derrière la bonne et la nonne

La Mort remonta le hall

À chaque porte elle s’arrêta

Écoutant le souffle

De ceux qui ne savaient pas

Combien près d’eux était la Mort

Invisible à la bonne et la nonne

La Mort remonta le hall

Dont elle dépassa plus d’une porte.

Mais par l’une d’elles elle entra.

Enfin, pour conclure la série, une dame, Marie Nohant. S’en sort-elle mieux ?

l’inaperçue

En longs voiles couleur de soir

Sans être vue de personne,

La Mort monta dans le couloir,

Dépassa la nurse et la nonne.

Aux portes, elle s’arrêta,

De tous les souffles, à l’écoute.

Derrière, nul ne soupçonna

La Mort si proche sur sa route.

Cachée à la nurse, à la nonne,

La Mort arpenta le couloir,

Choisit une porte – la bonne ! –

Et l’ouvrit sans bruit dans le noir…

Épilogue

« Je serais heureux si plusieurs lecteurs […] s’essayaient eux-mêmes à ce petit jeu si difficile, pouvaient améliorer ce que nous avons fait à plusieurs et dire ce qu’ ils en pensent. » (12) À moins qu’il n’existe dans une anthologie ou un recueil une traduction de The Unseen de la main d’une personne qui n’a cure de la fidélité. « La fidélité a les meilleurs intentions du monde. Mais elle est elle-même la première dupe involontaire de son application et de sa bonne conscience. Rien de ce qu’elle entreprend ne saurait lui réussir. Elle pense étreindre un texte, et n’embrasse qu’un énoncé. » (13) Remplacez-nous les nonnes par de belles mignonnes.

« Je serais heureux si plusieurs lecteurs […] s’essayaient eux-mêmes à ce petit jeu si difficile, pouvaient améliorer ce que nous avons fait à plusieurs et dire ce qu’ ils en pensent. » (12) À moins qu’il n’existe dans une anthologie ou un recueil une traduction de The Unseen de la main d’une personne qui n’a cure de la fidélité. « La fidélité a les meilleurs intentions du monde. Mais elle est elle-même la première dupe involontaire de son application et de sa bonne conscience. Rien de ce qu’elle entreprend ne saurait lui réussir. Elle pense étreindre un texte, et n’embrasse qu’un énoncé. » (13) Remplacez-nous les nonnes par de belles mignonnes.

(1) Une version revue et corrigée de cette étude a semble-t-il paru dans Fil d’Ariane pour la poésie, Paris, Nizet, 1964.

(2) Marcel Hennart, « L’éternel problème de la fidélité », Le Thyrse, n° 1, 1964, p. 27.

(3) Ibid., p. 28.

(4) « L’éternel problème de la fidélité (suite) », Le Thyrse, n° 5, 1964, p. 232.

(5) « L’éternel problème de la fidélité (suite) », Le Thyrse, n° 6, 1964, p. 290.

(6) Ibid., p. 291.

(7) Ibid.

(8) Ibid., p. 291-292.

(9) Guido Gezelle, Dichtwerken, vol. 10, Amsterdam, L.J. Veen, 1951, p. 16-17. Il s’agit de la onzième édition revue des Laatste Verzen (Derniers poèmes). Le poème, ainsi que l’indique le sous-titre entre parenthèse, se veut une manière de souvenir du septuor de Beethoven ; il date de 1859.

(10) Dans son anthologie Les Étoiles de la Flandre. Guido Gezelle, Karel van de Woestijne, Jan van Nijlen, Paul van Ostaijen, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1973, Maurice Carême a remplacé ces mots par : « deux accords se répondant ».

(11) En voici la version originale :

(12) Robert Goffin, Le Thyrse, n° 5, 1964, p. 232.

(13) Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Lagrasse, Verdier, 1999, p. 26.

Tout a commencé à cause d’une femme. Une américaine maladive qui a cru bon d’écrire un cycle intitulé « In a Hospital » inséré dans le recueil Flame and Shadow. Le plus stupide dans cette histoire, c’est que cette

Tout a commencé à cause d’une femme. Une américaine maladive qui a cru bon d’écrire un cycle intitulé « In a Hospital » inséré dans le recueil Flame and Shadow. Le plus stupide dans cette histoire, c’est que cette  souvent réduit à des adaptations plutôt ap- proximatives quand elles ne sont pas trompeuses. Et ce passionné de jazz d’étayer sa thèse sur plusieurs exemples, c’est-à-dire des poèmes dans la langue originale et des transpositions assez littérales, dont le poème

souvent réduit à des adaptations plutôt ap- proximatives quand elles ne sont pas trompeuses. Et ce passionné de jazz d’étayer sa thèse sur plusieurs exemples, c’est-à-dire des poèmes dans la langue originale et des transpositions assez littérales, dont le poème  Dans la chronique qu’il tient pour la revue Le Thyrse, le poète belge

Dans la chronique qu’il tient pour la revue Le Thyrse, le poète belge  Le temps passe. Sarah se rendort dans son linceul. Le Thyrse publie un numéro double consacré à

Le temps passe. Sarah se rendort dans son linceul. Le Thyrse publie un numéro double consacré à  La seconde est de sa propre main : « Les traductions de Hennart et de Willaime sont bonnes, mais, à mon humble sens, elles ne laissent pas l’impression d’un poème original et n’apportent pas de solution aux subtilités de la métrique et des rimes, qui me paraissent pourtant importantes, c’est-à-dire que la traduction devrait atteindre la perfection d’un poème original dont plus un mot ne peut-être changé »

La seconde est de sa propre main : « Les traductions de Hennart et de Willaime sont bonnes, mais, à mon humble sens, elles ne laissent pas l’impression d’un poème original et n’apportent pas de solution aux subtilités de la métrique et des rimes, qui me paraissent pourtant importantes, c’est-à-dire que la traduction devrait atteindre la perfection d’un poème original dont plus un mot ne peut-être changé »  Mais le traducteur d’immédiatement s’exclamer : « Hélas ! ce n’est pas parfait ! » Il n’est satisfait ni de l’emploi de nurse, ni du recours à certaines rimes - mais pourquoi chercher à tout prix des rimes ? - ni de la présence de mots su- perflus (car, puis, pour finir). « Cela prouve, comme mon article tendait à le démontrer, qu’une traduction parfaite est impossible. Ma traduction peut-elle laisser l’impression d’un poème non traduit ? C’est-à-dire, oserais-je publier cette traduction à côté d’un des poèmes de mon prochain livre ? » Serait-on moins doué en Belgique qu’aux Pays-Bas où quelques-uns des plus grands poètes du XXe siècle ont incorporé dans leurs Œuvres complètes nombre de traductions, à commencer par

Mais le traducteur d’immédiatement s’exclamer : « Hélas ! ce n’est pas parfait ! » Il n’est satisfait ni de l’emploi de nurse, ni du recours à certaines rimes - mais pourquoi chercher à tout prix des rimes ? - ni de la présence de mots su- perflus (car, puis, pour finir). « Cela prouve, comme mon article tendait à le démontrer, qu’une traduction parfaite est impossible. Ma traduction peut-elle laisser l’impression d’un poème non traduit ? C’est-à-dire, oserais-je publier cette traduction à côté d’un des poèmes de mon prochain livre ? » Serait-on moins doué en Belgique qu’aux Pays-Bas où quelques-uns des plus grands poètes du XXe siècle ont incorporé dans leurs Œuvres complètes nombre de traductions, à commencer par  Les lecteurs ne s’étant pas fait prier, Le Thryse publie le mois suivant quelques réactions. Mais d’abord, Marcel Hennart tient à donner son avis. Une nouvelle fois, il souligne poliment la qualité de la réflexion de Robert Goffin avant de s’empresser de reconnaître les limites de sa seconde version : « l’apparence même d’échec de sa tentative confirme l’excellence de son étude pénétrante et bien pensée ». Que les choses sont bien dites en bien peu de mots ! Pour le chroniqueur, on est devant un problème insoluble en raison des géométries, des couleurs, des sonorités différentes des langues. On ne peut réussir « la quadrature du cercle ». Seule solution pour le traducteur : « présenter le mieux possible un travail épineux qu’il sait condamné d’avance à l’imperfection. Il peut rejoindre en cela l’angoisse du vrai créateur »

Les lecteurs ne s’étant pas fait prier, Le Thryse publie le mois suivant quelques réactions. Mais d’abord, Marcel Hennart tient à donner son avis. Une nouvelle fois, il souligne poliment la qualité de la réflexion de Robert Goffin avant de s’empresser de reconnaître les limites de sa seconde version : « l’apparence même d’échec de sa tentative confirme l’excellence de son étude pénétrante et bien pensée ». Que les choses sont bien dites en bien peu de mots ! Pour le chroniqueur, on est devant un problème insoluble en raison des géométries, des couleurs, des sonorités différentes des langues. On ne peut réussir « la quadrature du cercle ». Seule solution pour le traducteur : « présenter le mieux possible un travail épineux qu’il sait condamné d’avance à l’imperfection. Il peut rejoindre en cela l’angoisse du vrai créateur »  la question de la fidélité est mal posée, mais il ne pousse pas sa réflexion assez loin : « le problème de la traduction du poème est bien un problème de fidélité, mais de fidélité à quoi ? à qui ? […] la fidélité au poète compte plus que la fidélité au poème ».

la question de la fidélité est mal posée, mais il ne pousse pas sa réflexion assez loin : « le problème de la traduction du poème est bien un problème de fidélité, mais de fidélité à quoi ? à qui ? […] la fidélité au poète compte plus que la fidélité au poème ».  La dernière voix qui s’élève dans cette livraison du Thyrse est celle du poète qu’abhorre le plus Amélie Nothomb, à savoir

La dernière voix qui s’élève dans cette livraison du Thyrse est celle du poète qu’abhorre le plus Amélie Nothomb, à savoir  C’est l’été. Après la lecture des essais « Montesquieu, Sylla et la dictature » et « Angoisse et liberté » (sur Kafka et Kierkegaard) ou encore d’une page de

C’est l’été. Après la lecture des essais « Montesquieu, Sylla et la dictature » et « Angoisse et liberté » (sur Kafka et Kierkegaard) ou encore d’une page de

« Je serais heureux si plusieurs lecteurs […] s’essayaient eux-mêmes à ce petit jeu si difficile, pouvaient améliorer ce que nous avons fait à plusieurs et dire ce qu’ ils en pensent. »

« Je serais heureux si plusieurs lecteurs […] s’essayaient eux-mêmes à ce petit jeu si difficile, pouvaient améliorer ce que nous avons fait à plusieurs et dire ce qu’ ils en pensent. »

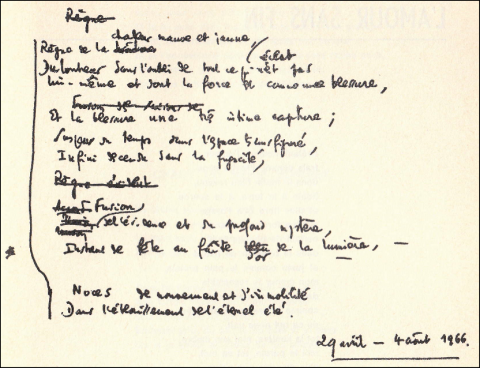

consacrer à préparer la nouvelle édition de son Histoire de l’URSS. On découvre dans ces pages beaucoup d’octosyllabes, mais aussi des vers beaucoup plus longs. Certains laissent trans- paraître le souvenir de séjours antérieurs : près de quarante ans plus tôt, le poète s’était en effet rendu en Hollande avec sa maîtresse Nancy Cunard. Le Roman inachevé (1956), son « autobiographie » en vers, comprend d’ailleurs un poème amstellodamois : « Les martins-pêcheurs au ciel jaune et rose » :

consacrer à préparer la nouvelle édition de son Histoire de l’URSS. On découvre dans ces pages beaucoup d’octosyllabes, mais aussi des vers beaucoup plus longs. Certains laissent trans- paraître le souvenir de séjours antérieurs : près de quarante ans plus tôt, le poète s’était en effet rendu en Hollande avec sa maîtresse Nancy Cunard. Le Roman inachevé (1956), son « autobiographie » en vers, comprend d’ailleurs un poème amstellodamois : « Les martins-pêcheurs au ciel jaune et rose » :

vivent dans les « Petits palais de la banlieue ». Même dans les endroits les plus isolés d’ « Amsterdam », l’amoureux ne trouve ni calme ni paix – « Ainsi la ville avec ses toits / Ses yeux-fenêtres d’elle-même / Comme défaite pour qu’on l’aime / Tragiquement parle de toi » –, mais le reflet d’un suicide. Citons le poème (sans titre) le plus emblématique du recueil :

vivent dans les « Petits palais de la banlieue ». Même dans les endroits les plus isolés d’ « Amsterdam », l’amoureux ne trouve ni calme ni paix – « Ainsi la ville avec ses toits / Ses yeux-fenêtres d’elle-même / Comme défaite pour qu’on l’aime / Tragiquement parle de toi » –, mais le reflet d’un suicide. Citons le poème (sans titre) le plus emblématique du recueil :

Cet homme né dans la nuit de Noël 1921 a savouré la nature comme un flot d’ambroisie, cherché son reflet dans la Meuse comme dans le corps de la femme, a fui les mondanités, communié avec le créé. C’est à lui que Gaston Bachelard adressait ces belles phrases : « Vous me rendez tout ce que j’ai aimé. Que n’ai-je connu, quand j’écrivais mes derniers livres, vos poèmes ! Quels arguments ils m’eussent donné ! […] Écrivez bien vite de nouveaux poèmes. La poésie a besoin de vous. »

Cet homme né dans la nuit de Noël 1921 a savouré la nature comme un flot d’ambroisie, cherché son reflet dans la Meuse comme dans le corps de la femme, a fui les mondanités, communié avec le créé. C’est à lui que Gaston Bachelard adressait ces belles phrases : « Vous me rendez tout ce que j’ai aimé. Que n’ai-je connu, quand j’écrivais mes derniers livres, vos poèmes ! Quels arguments ils m’eussent donné ! […] Écrivez bien vite de nouveaux poèmes. La poésie a besoin de vous. »