La traduction des textes mystiques moyen néerlandais

à la lumière de l’œuvre de Henri Meschonnic

Le texte qui suit, en plus de présenter brièvement trois ouvrages proposant des traductions de textes de Hadewijch en néerlandais moderne, s’efforce d’éclairer les apports de Henri Meschonnic pour ce qui a trait au choix d’une stratégie en matière de traduction de textes anciens réputés « difficiles ». Une version quasi identique a paru dans la « revue de littérature médiévale dans les Pays-Bas », Queeste, n° 2, 11ème année, 2004.

Recension de : Frans van Bladel, Hadewijch. Die Minne es al, Leuven, Davidsfonds, 2002, ISBN 90-6306-458-6, avec CD, 24, 95 euros ; Anikó Daróczi, Hadewijch. Ende hier omme swighic sachte, Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 2002, ISBN 90 450 0554 9, avec CD, 22, 50 euros ; Lucienne Stassaert, Hadewijch. Minne is wonderzoet in al haar stormen, Leuven, Uitgeverij P, 2002, ISBN 90-76895-46-5, 18, 00 euros.

C’est une tentative de traduction allemande qui a, voici près de quatre-vingt-dix ans, incité l’écrivain Albert Verwey à donner la première traduction néerlandaise d’un des textes de Hadewijch, les Visioenen[1]. Depuis, les différentes parties du corpus hadewijgien ont connu diverses traductions, aussi bien en néerlandais moderne (hertaling, omzetting, overzetting, vertaling…) que dans les quelques langues majeures européennes (allemand, anglais, français ou encore espagnol et italien pour les Brieven ou Lettres). Dans les terres francophones par exemple, si tous les textes ont pu être traduits au moins une fois – à l’exception du Mengeldicht XIV –, Hadewijch n’en reste pas moins une grande inconnue. Seuls les Écrits mystiques des Béguines ont reçu semble-t-il un réel écho [2]. Les traductions ayant vu le jour par la suite sont restées confidentielles à l’image des éditeurs qui les ont publiées. La qualité discutable de ces traductions n’est sans doute pas non plus étrangère au manque de résonance de l’œuvre de Hadewijch dans le monde francophone [3]. Tout en évoquant les trois ouvrages en langue néerlandaise susmentionnés – publiés en 2002 –, j’aimerais justement revenir sur la problématique de la traduction des textes écrits en moyen néerlandais par la grande mystique brabançonne.

C’est une tentative de traduction allemande qui a, voici près de quatre-vingt-dix ans, incité l’écrivain Albert Verwey à donner la première traduction néerlandaise d’un des textes de Hadewijch, les Visioenen[1]. Depuis, les différentes parties du corpus hadewijgien ont connu diverses traductions, aussi bien en néerlandais moderne (hertaling, omzetting, overzetting, vertaling…) que dans les quelques langues majeures européennes (allemand, anglais, français ou encore espagnol et italien pour les Brieven ou Lettres). Dans les terres francophones par exemple, si tous les textes ont pu être traduits au moins une fois – à l’exception du Mengeldicht XIV –, Hadewijch n’en reste pas moins une grande inconnue. Seuls les Écrits mystiques des Béguines ont reçu semble-t-il un réel écho [2]. Les traductions ayant vu le jour par la suite sont restées confidentielles à l’image des éditeurs qui les ont publiées. La qualité discutable de ces traductions n’est sans doute pas non plus étrangère au manque de résonance de l’œuvre de Hadewijch dans le monde francophone [3]. Tout en évoquant les trois ouvrages en langue néerlandaise susmentionnés – publiés en 2002 –, j’aimerais justement revenir sur la problématique de la traduction des textes écrits en moyen néerlandais par la grande mystique brabançonne.

Une des singularités de deux de ces récentes éditions, c’est de présenter un CD. L’édition du Davidsfonds propose ainsi des passages des diverses œuvres dits par Tine Ruysschaert en alternance avec des fragments chantés. Celle des éditions Atlas présente de même des passages dits (voix de Marijke van Campenhout) et/ou chantés (Schola Cantorum Brabantiae, sous la direction de Rebecca Stewart), à cette différence près qu’on met ici en avant un souci thématique ainsi qu’une collégialité dans laquelle on ne peut pas ne pas voir un clin d’œil aux cercles étroits des béguines. On remarquera que cette nouveauté éditoriale qu’est le CD, dont on ne peut que se réjouir, coïncide avec l’intérêt croissant – et à vrai dire plutôt récent – porté à l’ « oralité » du texte hadewijgien [4].

Die minne is al se distingue par ailleurs par l’ajout de la reproduction de dix miniatures des Rothschild Canticles, un manuscrit du nord de la France sans doute quelque peu postérieur à Hadewijch ; dans un bref avant-propos, Boris Todoroff justifie ce choix éditorial en relevant quelques parallèles entre l’inspiration de ces magnifiques enluminures et celle ayant présidé aux œuvres de Hadewijch. L’essentiel de l’ouvrage offre à lire divers passages des quatre « livres » attribués à Hadewijch, texte original accompagné en regard des traductions de Frans van Bladel. Ce dernier a révisé les extraits qu’il emprunte à sa traduction des Brieven publiée voici un demi-siècle [5] ; il explique dans une postface qu’il a eu la volonté de donner à lire ce qu’il y a de « plus beau » dans le corpus et précise qu’il n’a pas hésité à intervertir l’ordre de certaines strophes des poèmes afin de leur conférer une nouvelle cohérence.

Fidèle à sa vocation première, Uitgeverij P a pour sa part publié, également dans une édition bilingue, seize des quarante-cinq Strofische Gedichten, les Mengeldichten XIII et XV mais aussi les XXI et XXVIII qui ne font pas partie du corpus hadewijgien proprement dit. La table des matières les attribue à cette Hadewijch II qui, sans jamais avoir existé, a le don de réapparaître périodiquement. On doit ce choix de poèmes et leur traduction à la poétesse flamande Lucienne Stassaert. Minne is wonderzoet in al haar stormen – le titre du volume est la traduction du premier vers du Mengeldicht XIII – se referme sur une post-face recensant quelques caractéristiques des poèmes strophiques ainsi que sur une brève note de la « hertaalster » exposant la stratégie qui commande sa traduction.

Des trois ouvrages que nous évoquons ici, Ende hier omme swighic sachte répond à un dessein bien différent. Les divers extraits traduits viennent en fait illustrer un propos plus large : après un survol des acquis de la recherche, la première moitié du livre s’intéresse en effet à la dimension musicale des textes de Hadewijch, et plus précisément au rapport qu’entretient le texte avec la musique, tant dans les Strofische Gedichten que dans les autres textes dits « en prose ». Un des mérites de ces pages, qui annoncent un travail universitaire plus consistant portant essentiellement sur les Brieven, est de souligner « le caractère vocal de cette littérature », « l’aspect physique des textes médiévaux », l’importance des mécanismes mnémotechniques qui influencent la syntaxe ou encore le rôle de la respiration dans la composition des textes. Il y a bien plus de parenté entre la « prose » et la « poésie » de Hadewijch qu’on ne voulait bien le dire, et cette parenté ne réside pas essentiellement dans le sens que revêt ce qui est dit, mais dans la façon dont cela est dit. En d'autres termes, le travail d’Anikó Daróczi met en lumière des données qui n’ont guère été prises en considération par les multiples traducteurs, non plus d’ailleurs que par les exégètes.

Les Visions, trad. G. Épiney-Burgard

Un auteur mystique continue de vivre dans et à travers son œuvre à condition qu’on ne réduise pas celle-ci à du simple récit. Le XXe siècle a déterré Hadewijch des bibliothèques, le XXIe va peut-être la restituer en chair et en os à ceux qui n’ont pas accès au texte original. Un seul coup d’œil jeté sur les traductions des fragments des Brieven permet de voir qu’Ellen Hennink ne s’est pas contentée de traduire ces passages comme s’il s’agissait de coupures de presse ou d’un texte littéraire quelconque de notre époque : on constate en effet qu’il y a une remise en cause de la ponctuation moderne introduite dans l’original et une présentation du texte par unités syntaxiques. Or la disposition typographique trahit à elle seule une conception du texte ; en adoptant systématiquement la typographie qui a le plus cours de nos jours, les traducteurs précédents avaient simplement adhéré implicitement, et sans doute inconsciemment, à une stratégie traductive qui situe, pour ainsi dire, toute la sémantique dans le sens des mots. Malgré sans doute des lacunes dans la concrétisation de leur dessein, Darókzi et Henninck ont le grand mérite de nous faire pressentir et même saisir l’importance fondamentale de ce qu’on peut appeler la prosodie : « La prosodie est l’organisation consonantique et vocalique des chaînes qui font le discours, l’organisant en paradigmes et en syntagmes, participant inséparablement aux effets de sens, sans être du sens. » [6] Reste à savoir comment traduire tout ce qui peut constituer « une sémantique prosodique ».

Un auteur mystique continue de vivre dans et à travers son œuvre à condition qu’on ne réduise pas celle-ci à du simple récit. Le XXe siècle a déterré Hadewijch des bibliothèques, le XXIe va peut-être la restituer en chair et en os à ceux qui n’ont pas accès au texte original. Un seul coup d’œil jeté sur les traductions des fragments des Brieven permet de voir qu’Ellen Hennink ne s’est pas contentée de traduire ces passages comme s’il s’agissait de coupures de presse ou d’un texte littéraire quelconque de notre époque : on constate en effet qu’il y a une remise en cause de la ponctuation moderne introduite dans l’original et une présentation du texte par unités syntaxiques. Or la disposition typographique trahit à elle seule une conception du texte ; en adoptant systématiquement la typographie qui a le plus cours de nos jours, les traducteurs précédents avaient simplement adhéré implicitement, et sans doute inconsciemment, à une stratégie traductive qui situe, pour ainsi dire, toute la sémantique dans le sens des mots. Malgré sans doute des lacunes dans la concrétisation de leur dessein, Darókzi et Henninck ont le grand mérite de nous faire pressentir et même saisir l’importance fondamentale de ce qu’on peut appeler la prosodie : « La prosodie est l’organisation consonantique et vocalique des chaînes qui font le discours, l’organisant en paradigmes et en syntagmes, participant inséparablement aux effets de sens, sans être du sens. » [6] Reste à savoir comment traduire tout ce qui peut constituer « une sémantique prosodique ».

On s’est souvent caché derrière la difficulté de la phrase hadewijgienne pour ne pas faire l’effort de comprendre l’enjeu de la traduction de cette œuvre. Il ne s’agit pas dans cette affaire de discuter de la pertinence d’un mot donné pour rendre un terme moyen néerlandais, discussion pour le moins vaine. Ce qui importe, c’est de savoir ce que l’on fait. Encore une fois, la traduction elle-même trahit une stratégie donnée qui peut être tout simplement une carence de stratégie. La plupart des traducteurs de Hadewijch ne sont guère diserts sur leur approche. Frans van Bladel ne déroge pas à la règle ; il entend donner à goûter la langue de Hadewijch, « “het mooiste” van Hadewijch » (ce qu'il y a de plus beau dans Hadewijch). Des mots subjectifs et bien vagues qui traduisent en fait le flou qui entoure l’acte de traduire et qui annoncent une réduction du texte moyen néerlandais à du récit, selon une rhétorique qui n’a rien à voir avec le fonctionnement de l’original. Dans sa note en fin de volume, Lucienne Stassaert, pour sa part, parle brièvement de rimes et de strophes (rijmschema, rijmklanken, mannelijke en vrouwelijke rijmen) avant de préciser : « Un rythme aussi naturel que possible et pulsateur, qui prend en compte le phrasé que suivrait une voix, voilà ce qui m’a guidée. » Comme chez beaucoup d’autres commentateurs et/ou traducteurs, on relève ici l’évocation de la « musicalité » du texte médiéval, mais sans que cela soit approfondi et tout en demeurant dans un schéma de pensée traditionnel qui envisage le langage comme signe, comme du discontinu, en termes de composantes abstraites et non comme un discours, comme du continu entre langue et pensée émanant d’un individu donné. On se demande ce qu’il en est des effets de répétition, des effets d’échos, des chaînes prosodiques, des accents rythmiques, des pauses, de l’organisation rythmique des signifiants.

Force est de constater que les efforts entrepris jusqu’à présent répondent à une même conception du langage, une conception qui permet d’aboutir, si l’on veut, à des « traductions », mais des traductions qui ne sont pas des « textes » à proprement parler. L’option retenue par H.W.J. Vekeman dans Het visioenenboek van Hadewijch (Le Livre des Visions de Hadewijch) ne me paraît pas devoir échapper à cette critique même si cet auteur remet en cause la ponctuation moderne qui encombre le texte médiéval et s’il envisage les différentes Visions comme un texte global [7]. Cette conception inadéquate de la langue – il suffit de lire à haute voix la quasi-totalité des traductions ou, mieux encore, d’en chanter certains passages, pour prendre la mesure de l’inefficace de la stratégie mise en œuvre : ce qu’on entend, ce n’est pas la traduction, c’est tout ce qui cloche –, c’est aussi celle sur laquelle se fondent en général les commentateurs des traductions ou encore Helen Rolfson, dans une des rares contributions abordant la problématique de la traduction des textes mystiques brabançons [8].

Henri Meschonnic, Au commencement,

traduction de la Genèse, Desclée de Brouwer, 2002

Or, à la fin des années soixante, un théoricien avait commencé à remettre radicalement tout cela en question. En publiant chez Gallimard en 1970 un premier ouvrage théorique, Pour la poétique I – dans lequel il écrivait déjà par exemple : « Lire la poésie médiévale ou “classique” seulement en fonction de leurs rhétoriques serait un faux historicisme. Les œuvres ont toujours transcendé leurs rhétoriques » (p. 110-111) – et un premier volume de traductions, Les cinq rouleaux, Henri Meschonnic lançait son combat contre la vision du langage défendue tant par les linguistes que par les spécialistes de la littérature [9]. Redevable aux poètes Hopkins et Péguy ainsi qu’à Marcel Jousse, il n’a cessé depuis lors de porter sa pensée plus loin en mariant travail de réflexion sur la traduction – c’est-à-dire en peaufinant une poétique – et traductions de textes, le tout pour saisir la totalité du fait littéraire. Lire le poète-théoricien-traducteur Meschonnic, c’est d’abord abandonner la religion du primat du sens, le dualisme fond/forme, et remettre en cause le contenu comme nombre de concepts : poétique, rythme, oralité, sens…, autant de choses qu’il convient de redéfinir, d’envisager sous un jour nouveau. C’est aussi renoncer à ces traductions commentées, annotées, décorées de résumés ou de titres – et aujourd’hui illustrées –, etc., qui montrent que l’on réfléchit beaucoup sur ce que le texte peut vouloir dire mais pratiquement pas sur ce qu’est la traduction, sur ce que le texte fait. Quelle que soit la nature du texte – roman, poésie, théâtre, texte sacré, texte mystique… – et quelle que soit son époque d’apparition, les principes et concepts de base de la traduction restent les mêmes. Ces principes et ces concepts forment ce que Meschonnic appelle une « poétique du traduire ». Tout traducteur talentueux y recourt de manière insciente.

Cette approche qu’on peut qualifier de révolutionnaire est d’autant plus intéressante pour le traducteur de Hadewijch qu’elle retient comme champ expérimental la Bible. Si l’hébreu n’est pas le moyen néerlandais, il n’en reste pas moins que la tâche qui attend le traducteur de Hadewijch est très proche de celle accomplie par Meschonnic : tenter « une traduction qui fait du rythme le signifiant majeur du discours ». (1981, p. 44). Tâche très proche car les œuvres de Hadewijch, tout comme la Bible, présentent de manière marquée une rythmique qui constitue « l’ordonnance même du texte, sa ponctuation, sa sémantique, sa mélodique en même temps que le rythme » (1981, p. 35). Les solutions qu’avance cet auteur doivent permettre de ne plus répéter les mêmes erreurs. « Ne plus traduire du “sens”, ne plus traduire de la “forme”, parce que la réalité empirique et banale des discours n’a rien à voir avec cette représentation abstraite qui se donne, culturellement, pour la nature du langage. » (1981, p. 34)

Le traducteur de Hadewijch a souvent confondu travail de traduction et travail d’exégète. Or traduire, ce n’est pas interpréter. Car « si interpréter précède traduire, apparaît une contradiction insurmontable entre le texte et sa traduction : le texte est porteur de la chaîne interprétative et porté par elle ; la traduction, seulement portée » (2001, p. 20). Interpréter, c’est réduire le langage à un instrument, à du sens et, éventuellement, à du son. C’est réduire le texte aux concepts de la langue et du savoir. Dire qu’un texte est difficile – et combien de fois n’a-t-on pas affirmé que les œuvres de Hadewijch étaient difficiles ? combien de fois n’a-t-on pas cru bon de corriger ce qu’elle a écrit ? alors que sa virtuosité et son expérience du divin font que c’est à nous de faire l’effort d’aller vers elle et non pas à elle d’être défigurée, amputée – c’est le lire uniquement sous l’angle du sens. De l’herméneutique. Or, la question : « qu’est-ce que cela signifie ? » ne saurait rendre en totalité des textes comme ceux de Hadewijch.

Il y a dans ces textes plus que le sens lexical des mots, plus que leur signification en situation pour un émetteur et un destinataire. Ce n’est pas la prose mortifère de nos vénérés journaux. Il y a ce qui tient ensemble une syntaxe, une rythmique et une prosodie, c’est-à-dire une organisation et une diffusion d’effets à l’état indéfiniment naissant. Il y a ce qui porte les mots, les traverse, les joint, les disjoint, les englobe. Autrement dit un « continu en mouvement », ce que Meschonnic appelle « un continu de sémantique sérielle » du texte. Traduire dès lors n’est plus traduire de la langue. C’est traduire un discours, un discours d’une langue, un discours propre à un auteur, à un sujet, discours qui ne relève pas de ce que disent les mots, mais de ce qu’il fait lui-même. Non plus son sens seulement, mais sa force (2001, p. 15).

La traduction doit faire ce que fait le texte original. Le discours n’est pas un emploi de la langue : la langue est ce qui arrive par le discours. Le langage est du je, du discours, du « continu ». La même chose doit se produire dans l’activité du traducteur. Autre façon de le dire : traduire, c’est traduire l’énonciation et non pas l’énoncé. L’énonciation, c’est la présence et l’activité de l’énonciateur dans son langage. Ou encore : traduire, c’est traduire non pas le sens, mais le mode de signifier.

Cette dimension est à mon sens présente intuitivement dans les travaux d’Anikó Daróczi. En partant de la musique, son étude permet de mieux comprendre ce que font les textes de Hadewijch. La chercheuse hongroise évite aussi le travers de cette exégèse, de cette interprétation qui précèdent la lecture réelle de l’œuvre. Car quand on interprète, on résume la langue à du sens, à du signe. C’est ne pas faire droit au texte qui ne dit pas seulement ce qu’il dit, mais fait ce qu’il dit. Une pensée fait quelque chose au langage, et c’est ce qu’elle fait qu’il faut traduire. Cela rend caduque la distinction entre langues source et langue cible, laquelle rejoint la distinction entre signifiant et signifié gouvernée par une vision du langage elle-même gouvernée par le signe. S’il y a une source, c’est ce que fait un texte, s’il y a une cible, c’est faire dans l’autre langue ce que fait le texte. Traduire, c’est traduire ce que les mots ne disent pas, mais ce qu’ils font. Henri Meschonnic appelle cela « le rythme », non pas au sens habituel de cadence, non pas le rythme conçu comme « figure de la forme » (« le panpan traditionnel ») : « Le rythme est dans le langage l’inscription de l’homme réellement en train de parler » (1989, p. 22), c’est « l’organisation continue du langage par un sujet » (1989, p. 111).

Cette dimension est à mon sens présente intuitivement dans les travaux d’Anikó Daróczi. En partant de la musique, son étude permet de mieux comprendre ce que font les textes de Hadewijch. La chercheuse hongroise évite aussi le travers de cette exégèse, de cette interprétation qui précèdent la lecture réelle de l’œuvre. Car quand on interprète, on résume la langue à du sens, à du signe. C’est ne pas faire droit au texte qui ne dit pas seulement ce qu’il dit, mais fait ce qu’il dit. Une pensée fait quelque chose au langage, et c’est ce qu’elle fait qu’il faut traduire. Cela rend caduque la distinction entre langues source et langue cible, laquelle rejoint la distinction entre signifiant et signifié gouvernée par une vision du langage elle-même gouvernée par le signe. S’il y a une source, c’est ce que fait un texte, s’il y a une cible, c’est faire dans l’autre langue ce que fait le texte. Traduire, c’est traduire ce que les mots ne disent pas, mais ce qu’ils font. Henri Meschonnic appelle cela « le rythme », non pas au sens habituel de cadence, non pas le rythme conçu comme « figure de la forme » (« le panpan traditionnel ») : « Le rythme est dans le langage l’inscription de l’homme réellement en train de parler » (1989, p. 22), c’est « l’organisation continue du langage par un sujet » (1989, p. 111).

Ce qu’il convient de traduire, c’est ce que H. Meschonnic appelle « la pensée poétique » : « la manière particulière dont un sujet se transforme, en s’y inventant, les modes de signifier, de sentir, de penser, de comprendre, de lire, de voir – de vivre dans le langage. C’est un mode d’action sur le langage. La pensée poétique est ce qui transforme la poésie (…) C’est cela qui fait la modernité d’une pensée, même pensée il y a très longtemps. Car elle continue d’agir. D’être active au présent. » (1999, p. 30). Cela est d’autant plus crucial quand il s’agit de traduire la voix d’un mystique ; cela veut dire que la pensée de Hadewijch ne peut-être « active au présent » dans les traductions traditionnelles.

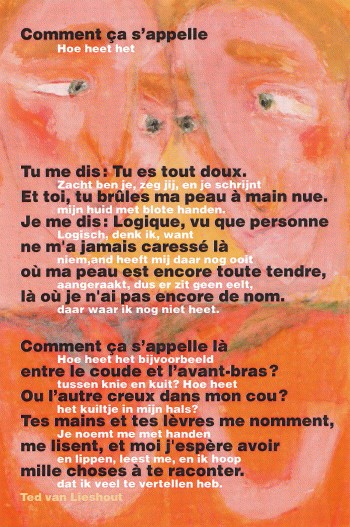

Cette poétique du traduire suppose aussi de revoir la vision qu’on a en général de l’oralité. On doit abandonner le dualisme traditionnel écrit-oral. Il convient de distinguer l’écrit, le parlé et l’oral. Il y a une oralité du texte. « L’oralité est le primat de ce rythme dans la parole. Pas du son, du sonore, mais une spécificité qui se donne à entendre. » (2001, p. 17). C’est ce qui solidarise la littérature et le parlé. La voie qu’emprunte le livre Ende hier omme swighic sachte sera la bonne si on ne retombe pas dans les conceptions et les concepts ancrés dans nos esprits, si on envisage par exemple l’oralité au sens où l’entend Meschonnic. Ce sera aussi la seule façon de restituer la modernité de Hadewijch dans nos différentes langues, de la restituer dans son altérité et non plus de la réduire à nos présupposés. Ceci devra sans doute aussi s’accompagner de nouvelles éditions scientifiques de chacun des quatre textes, outils premiers et indispensables qui succéderont aux valeureux travaux de Jozef van Mierlo. (D. C.)

[1] De Vizioenen van Hadewijch, in hedendaagsch Nederlandsch overgebracht door Albert Verwey, Antwerpen-Santpoort, De Sikkel/C.A. Mees, 1922 (publiées antérieurement en livraisons dans la revue De Beweging).

[2] Hadewijch d’Anvers, Écrits mystiques des Béguines, traduits du moyen néerlandais par J.-B. M. Porion, Paris, Le Seuil, 1954 [La Vigne du Carmel] (édition de poche Le Point Seuil Sagesses 65)

[3] Albert Deblaere n’a pas mâché ses mots en déplorant la médiocrité des traductions françaises des mystiques flamands. Voir « La littérature mystique au Moyen Âge », Dictionnaire de Spiritualité, X (1980), 1908.

[4] On doit à Louis Peter Grijp, l’auteur qui a montré la destination musicale des poèmes strophiques, ou du moins de certains d’entre eux, un enregistrement qui en reprend quelques-uns (CD : Pacxken van Minnen. Middeleeuwse muziek uit de Nederlanden, Globe).

[5] Hadewijch, Brieven, oorspronkelijke tekst en Nieuw-Nederlandse overzetting, met inleiding en aantekeningen door F. van Bladel S.J. en B. Spaapen S.J., Tielt-Den Haag, Lannoo, 1954.

[6] Henri Meschonnic, Jona et le signifiant errant, Paris, Gallimard, 1981, [Le Chemin], p. 72

[7] Het visioenenboek van Hadewijch, uitgegeven naar handschrift 941 van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Gent, met een hertaling en commentaar door H.W.J. Vekeman, Nijmegen-Brugge, Dekker & Van de Vegt/Orion, 1980.

[8] « Ruusbroec in American English », in Jan van Ruusbroec. The sources, content and sequels of his mysticism, éd. P. Mommaers & N. De Paepe, Presses Universitaires de Louvain, 1984, [Mediaevalia Lovaniensia, Series 1/Studia XII], p. 187 et suiv.

[9] Principales œuvres d’Henri Meschonnic, en plus du livre de 1981 susmentionné qui marie essai et traduction du « petit prophète » Jona (les citations dans la suite du texte renvoient à certains de ces volumes) :

Pour la poétique, I, II, III, IV, V, Paris, Gallimard, [Le Chemin], respectivement : 1970, 1973, 1973, 1977 (2 volumes), 1978.

Les Cinq Rouleaux. Le Chant des chants. Ruth. Comme ou les Lamentations. Paroles du Sage. Esther, traduit de l’hébreu, Paris, Gallimard, 1970, édition revue et corrigée en 1986.

Le signe et le poème, Paris, Gallimard, 1975, [Le Chemin].

La Rime et la Vie, Lagrasse, Verdier, 1989.

Politique du rythme, politique du sujet, Lagrasse, Verdier, 1995.

Poétique du traduire, Lagrasse, Verdier, 1999.

Gloire, traduction des Psaumes, Paris, Desclée de Brouwer, 2001.

Au commencement, traduction de la Genèse, Paris, Desclée de Brouwer, 2002.

Les Noms, traduction de l’Exode, Paris, Desclée de Brouwer, 2003 (traduction accompagnée d’un CD, où Henri Meschonnic lit, en hébreu et en français, des extraits de Gloires, Au Commencement et Les Noms).

Maurice Maeterlinck a été le premier à offrir quelques lignes et vers de Hadewijch en traduction française (« La mystique flamande », Revue Encyclopédique, 7 (1897), pp. 626-svtes). D’autres, comme le poète et médiéviste Robert Guiette, ont publié en revue quelques pages de l’œuvre de la Brabançonne. Un aperçu de l’œuvre et quelques passages en traduction sont proposés par Georgette Épiney-Burgard dans « Hadewijch d’Anvers (vers 1240) », in G. Epiney-Burgard et E. Zum Brunn, Femmes Troubadours de Dieu, Turnhout, Brepols, 1988, Témoins de notre histoire (p. 128-173) (voir photo ci-dessus). Les trois œuvres majeures de Hadewijch ont été données en français dans des traductions très inégales :

Porion, J.-B. M., Hadewijch, Lettres spirituelles - Béatrice de Nazareth, Sept degrés d'amour, (Ad Solem) Claude Martingay, Genève, 1972.

Plas, R., Vande, Amour est tout, poèmes strophiques, traduits du Moyen-Néerlandais, introduction générale et présentations par le Chanoine André Simonet, Paris, Téqui, 1984.

Porion, J.-B. M., Hadewijch. Visions, présentation, traduction du moyen néerlandais et notes par J.-B.M. P., Paris, O.E.I.L., 1987.

Épiney-Burgard G., Visions, Genève, Ad Solem, 2000.

Né dans une célèbre famille d’éditeurs, de bibliophiles et de libraires, Martinus Nijhoff* a publié dès 1916 un recueil De wandelaar (Le Promeneur) annonçant une poésie mariant forme classique rigoureuse et thématiques modernes et prosaïques, une poésie capable de saisir la vie là où elle s’était déplacée (usines, gares, laboratoires, hôpitaux…). Le jeune homme aspira bien vite à utiliser ses qualités de poète non point tant pour chercher à éclairer la part affective de l’homme que pour donner forme à ce qui rôde, à ce qui est en gestation dans la conscience collective néerlandaise. Une partie de son œuvre est fortement marquée par l’héritage chrétien ; la mort l’a d’ailleurs surpris alors qu’il travaillait à une traduction des Psaumes.

Né dans une célèbre famille d’éditeurs, de bibliophiles et de libraires, Martinus Nijhoff* a publié dès 1916 un recueil De wandelaar (Le Promeneur) annonçant une poésie mariant forme classique rigoureuse et thématiques modernes et prosaïques, une poésie capable de saisir la vie là où elle s’était déplacée (usines, gares, laboratoires, hôpitaux…). Le jeune homme aspira bien vite à utiliser ses qualités de poète non point tant pour chercher à éclairer la part affective de l’homme que pour donner forme à ce qui rôde, à ce qui est en gestation dans la conscience collective néerlandaise. Une partie de son œuvre est fortement marquée par l’héritage chrétien ; la mort l’a d’ailleurs surpris alors qu’il travaillait à une traduction des Psaumes.

Je crains qu’il ne me soit difficile de vous donner une idée de ce qu’est l’œuvre de Gezelle. Il le faudrait bien pourtant, puisqu’il est admis aujourd’hui par les critiques les plus autorisés que

Je crains qu’il ne me soit difficile de vous donner une idée de ce qu’est l’œuvre de Gezelle. Il le faudrait bien pourtant, puisqu’il est admis aujourd’hui par les critiques les plus autorisés que  Nous devons à cette crise une série de poèmes que Gezelle dut considérer alors comme son chant du cygne ; il consentit avec peine à ce qu’un de ses amis les publiât, en 1862. Ils viennent d’un cœur saignant et ont un accent tragique, une subjectivité immédiate, qui les différencie de tous les autres vers de Gezelle. Ce fut une effusion unique de tout ce qu’il y avait eu en lui d’amour et de douleur. Car il semble bien que sa plus grande souffrance fut d’être violemment séparé de l’affection de certains de ses élèves : sa plainte s’exhala en paroles de fièvre, en sanglots, en prières, et ces vers-là peuvent compter parmi les plus beaux que l’amitié ait jamais inspirés. Puis vint l’apaisement, peu à peu, et une lumière plus tranquille, d’une suavité mystique, baigne les derniers poèmes de cette période.

Nous devons à cette crise une série de poèmes que Gezelle dut considérer alors comme son chant du cygne ; il consentit avec peine à ce qu’un de ses amis les publiât, en 1862. Ils viennent d’un cœur saignant et ont un accent tragique, une subjectivité immédiate, qui les différencie de tous les autres vers de Gezelle. Ce fut une effusion unique de tout ce qu’il y avait eu en lui d’amour et de douleur. Car il semble bien que sa plus grande souffrance fut d’être violemment séparé de l’affection de certains de ses élèves : sa plainte s’exhala en paroles de fièvre, en sanglots, en prières, et ces vers-là peuvent compter parmi les plus beaux que l’amitié ait jamais inspirés. Puis vint l’apaisement, peu à peu, et une lumière plus tranquille, d’une suavité mystique, baigne les derniers poèmes de cette période.

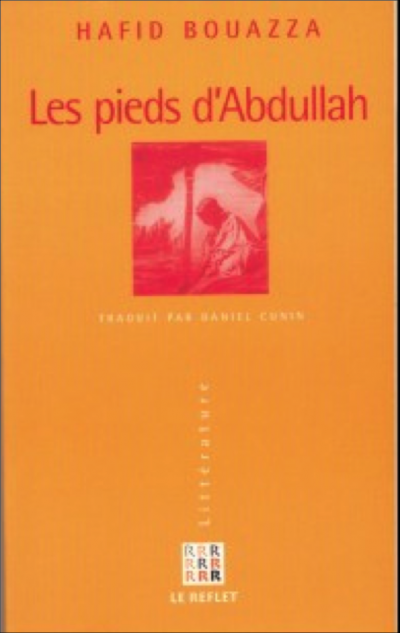

s femmes utilisent concombres et aubergines comme godemiché. Dès qu’ils quittent l’école coranique, espace du sacré (haram), les enfants basculent dans celui du délit (l’hram). Dans cet ensemble, Hafid Bouazza capte avec délice les excentricités du petit peuple et en fait un cocktail explosif d’hilarité. Il y a une ardeur rabelaisienne qui ne cesse de traverser l’écriture de Bouazza, qui réussit dans ses différents récits à dresser pour le bonheur du lecteur un véritable théâtre où le burlesque le dispute à la cruauté. » (Maati Kabbal)

s femmes utilisent concombres et aubergines comme godemiché. Dès qu’ils quittent l’école coranique, espace du sacré (haram), les enfants basculent dans celui du délit (l’hram). Dans cet ensemble, Hafid Bouazza capte avec délice les excentricités du petit peuple et en fait un cocktail explosif d’hilarité. Il y a une ardeur rabelaisienne qui ne cesse de traverser l’écriture de Bouazza, qui réussit dans ses différents récits à dresser pour le bonheur du lecteur un véritable théâtre où le burlesque le dispute à la cruauté. » (Maati Kabbal) Hafid Bouazza, dont la plupart des œuvres sont publiées à Amsterdam par les éditions Prometheus, a par ailleurs donné une traduction d'

Hafid Bouazza, dont la plupart des œuvres sont publiées à Amsterdam par les éditions Prometheus, a par ailleurs donné une traduction d'

C’est une tentative de traduction allemande qui a, voici près de quatre-vingt-dix ans, incité l’écrivain

C’est une tentative de traduction allemande qui a, voici près de quatre-vingt-dix ans, incité l’écrivain  Un auteur mystique continue de vivre dans et à travers son œuvre à condition qu’on ne réduise pas celle-ci à du simple récit. Le XXe siècle a déterré Hadewijch des bibliothèques, le XXIe va peut-être la restituer en chair et en os à ceux qui n’ont pas accès au texte original. Un seul coup d’œil jeté sur les traductions des fragments des Brieven permet de voir qu’

Un auteur mystique continue de vivre dans et à travers son œuvre à condition qu’on ne réduise pas celle-ci à du simple récit. Le XXe siècle a déterré Hadewijch des bibliothèques, le XXIe va peut-être la restituer en chair et en os à ceux qui n’ont pas accès au texte original. Un seul coup d’œil jeté sur les traductions des fragments des Brieven permet de voir qu’

Cette dimension est à mon sens présente intuitivement dans les travaux d’Anikó Daróczi. En partant de la musique, son étude permet de mieux comprendre ce que font les textes de Hadewijch. La chercheuse hongroise évite aussi le travers de cette exégèse, de cette interprétation qui précèdent la lecture réelle de l’œuvre. Car quand on interprète, on résume la langue à du sens, à du signe. C’est ne pas faire droit au texte qui ne dit pas seulement ce qu’il dit, mais fait ce qu’il dit. Une pensée fait quelque chose au langage, et c’est ce qu’elle fait qu’il faut traduire. Cela rend caduque la distinction entre langues source et langue cible, laquelle rejoint la distinction entre signifiant et signifié gouvernée par une vision du langage elle-même gouvernée par le signe. S’il y a une source, c’est ce que fait un texte, s’il y a une cible, c’est faire dans l’autre langue ce que fait le texte. Traduire, c’est traduire ce que les mots ne disent pas, mais ce qu’ils font. Henri Meschonnic appelle cela « le rythme », non pas au sens habituel de cadence, non pas le rythme conçu comme « figure de la forme » (« le panpan traditionnel ») : « Le rythme est dans le langage l’inscription de l’homme réellement en train de parler » (1989, p. 22), c’est « l’organisation continue du langage par un sujet » (1989, p. 111).

Cette dimension est à mon sens présente intuitivement dans les travaux d’Anikó Daróczi. En partant de la musique, son étude permet de mieux comprendre ce que font les textes de Hadewijch. La chercheuse hongroise évite aussi le travers de cette exégèse, de cette interprétation qui précèdent la lecture réelle de l’œuvre. Car quand on interprète, on résume la langue à du sens, à du signe. C’est ne pas faire droit au texte qui ne dit pas seulement ce qu’il dit, mais fait ce qu’il dit. Une pensée fait quelque chose au langage, et c’est ce qu’elle fait qu’il faut traduire. Cela rend caduque la distinction entre langues source et langue cible, laquelle rejoint la distinction entre signifiant et signifié gouvernée par une vision du langage elle-même gouvernée par le signe. S’il y a une source, c’est ce que fait un texte, s’il y a une cible, c’est faire dans l’autre langue ce que fait le texte. Traduire, c’est traduire ce que les mots ne disent pas, mais ce qu’ils font. Henri Meschonnic appelle cela « le rythme », non pas au sens habituel de cadence, non pas le rythme conçu comme « figure de la forme » (« le panpan traditionnel ») : « Le rythme est dans le langage l’inscription de l’homme réellement en train de parler » (1989, p. 22), c’est « l’organisation continue du langage par un sujet » (1989, p. 111).