Portrait de Bart Moeyaert par Marie-Ange Pompignoli

Le jeudi 4 décembre 2008, dans le cadre de la Saison culturelle européenne, en partenariat avec la Maison des écrivains, la Joie par les livres recevait Bart Moeyaert, interviewé par Anne-Laure Cognet.

Si en France, cinq de ses romans pour adolescents et quatre de ses albums sont traduits, son œuvre publiée en flamand est bien plus importante avec des romans pour adultes, du théâtre, des scripts, d’autres albums et romans pour enfants… En France, Bart Moeyaert est apparu dans le paysage éditorial au tournant des années 2000 comme une autre voix, un autre ton.

Il réalise son premier livre à neuf ans, alors qu’il est malade. Intitulé L’Enfant aux médicaments, il compte douze chapitres d’une page chacun tapés à la machine. Pour lui, faire un livre s’apparentait à un bricolage, car il était convaincu que les auteurs fabriquaient eux-mêmes leurs livres et ne se contentaient pas de les écrire. Il était également convaincu qu’il ne pouvait écrire que sur ce qu’il connaissait : c’est ainsi qu’il a abandonné l’histoire d’une fille qui partait en voyage, parce qu’il n’avait jamais pris l’avion...

Il réalise son premier livre à neuf ans, alors qu’il est malade. Intitulé L’Enfant aux médicaments, il compte douze chapitres d’une page chacun tapés à la machine. Pour lui, faire un livre s’apparentait à un bricolage, car il était convaincu que les auteurs fabriquaient eux-mêmes leurs livres et ne se contentaient pas de les écrire. Il était également convaincu qu’il ne pouvait écrire que sur ce qu’il connaissait : c’est ainsi qu’il a abandonné l’histoire d’une fille qui partait en voyage, parce qu’il n’avait jamais pris l’avion...

À douze ans, il écrit un deuxième livre, de quarante pages ; malgré ses six frères, il est très solitaire, ne participant guère aux jeux de ses aînés, en tant que benjamin de la fratrie. Il ne peut discuter de ses problèmes d’adolescence ni avec ses parents, trop vieux, ni avec ses frères, qui le considèrent comme celui avec qui on peut rire, encore moins avec ses camarades de classe (il fréquente une école de garçons où l’on ne montre rien de son ressenti, car c’est jugé « un truc de filles »).

À quatorze ans, alors qu’il se sent mal dans sa peau, il commence un journal intime, parce qu’il a lu le roman d’un garçon qui fait le tour du monde, écrit sous la forme d’un journal de bord. Il ne se doute absolument pas que ce n’est qu’un procédé d’écriture pour un récit fictif. Il achète un cahier, écrit des choses sur lui-même mais trouve que sa vie quotidienne n’est pas assez intéressante, aussi y met-il du piquant : des accidents, une certaine Judith, personnage inventé, censée être dans sa classe et dont il est amoureux…

« Personne ne savait que j’écrivais un roman, même moi, je ne le savais pas. » Trois cahiers et presque trois ans plus tard, il tape le tout sur une vieille machine à écrire (142 pages) et montre le résultat à ses parents qui le félicitent. Ce que ses parents détestaient par-dessus tout, c’était la paresse et l’oisiveté : jouer au foot, écrire des cartes postales ou un roman, « c’était très bien. »

Comme son père avait écrit des manuels scolaires, Bart Moeyaert trouve naturel d’envoyer son roman à des éditeurs. Le premier le refuse, le second lui répond, six mois plus tard : « Nous allons probablement l’éditer » ; on lui propose de corriger un certain nombre de points, dont le titre, car Duo, alors qu’il n’y a que quatre chapitres, ça ne convient pas… Mais il refuse de modifier le titre, et préfère réécrire entièrement le texte, ce qu’il fait un été durant, enfermé dans sa chambre. Cela donne finalement trente-sept chapitres, chacun étant, en alternance, le point de vue de Liselot et celui de Lander, qui forment bien, cette fois, un duo. Il a dix-neuf ans, et son livre est édité sous le titre Duet met valse noten [Duo avec fausses notes], en 1983. Il sera maintes fois réédité.

Comme son père avait écrit des manuels scolaires, Bart Moeyaert trouve naturel d’envoyer son roman à des éditeurs. Le premier le refuse, le second lui répond, six mois plus tard : « Nous allons probablement l’éditer » ; on lui propose de corriger un certain nombre de points, dont le titre, car Duo, alors qu’il n’y a que quatre chapitres, ça ne convient pas… Mais il refuse de modifier le titre, et préfère réécrire entièrement le texte, ce qu’il fait un été durant, enfermé dans sa chambre. Cela donne finalement trente-sept chapitres, chacun étant, en alternance, le point de vue de Liselot et celui de Lander, qui forment bien, cette fois, un duo. Il a dix-neuf ans, et son livre est édité sous le titre Duet met valse noten [Duo avec fausses notes], en 1983. Il sera maintes fois réédité.

Quand il découvre La Danse du coucou d’Aidan Chambers, il comprend que « tout est possible avec un livre ». À l’occasion d’un travail de recherche sur cet auteur, il le rencontre pendant un quart d’heure dans le taxi entre Amsterdam et l’aéroport de Schiphol – quelques mois plus tard il lui rend visite en Angleterre. Leur rencontre durera trois jours : « Je suis arrivé comme étudiant, je suis reparti adulte. »

La même maison d’édition le suit pour quatre romans, mais comme il n’a pas envie d’être étiqueté « jeunesse », au troisième livre, ils se disputent, car Bart veut aussi écrire pour d’autres publics. « C’est comme un mariage qui ne marche plus : ça fait très mal, mais à un moment, il faut passer un cap », se séparer. Ensuite, quand on se voit, on s’entend mieux.

En 1991, Jacques Dohmen, qui était l’un des rédacteurs les plus importants de la maison d’édition Querido aux Pays-Bas, lui propose d’être édité chez lui ; ce qu’il fait effectivement en 1995. Il publie Blote handen qui sera traduit en français sous le titre À mains nues, puis un petit texte (qui n’a pas encore été traduit en français), Afrika achter het hek [Afrique, au-delà de la barrière], illustré par Anna Höglund, une illustratrice qu’il apprécie. « J’ai beaucoup appris avec Anna Höglund », souligne-t-il. En effet, pour l’édition allemande, c’est un autre illustrateur qui a été choisi « parce que Anna Höglund n’est pas facile à vendre », et le livre a reçu une mauvaise critique et ne s’est pas vendu ; un an plus tard, un deuxième éditeur allemand publie l’album avec les illustrations d’Anna Höglund, et ça marche. Pour les albums suivants, Bart Moeyaert imposera son illustrateur(trice): «C’est mon livre qui est dans les magasins, je dois vraiment en être fier.»

À mains nues, son premier livre traduit en français, en 1999 aux éditions du Seuil, l’a été par une traductrice qui n’« accrochait » pas à sa manière d’écrire ; le succès de l’ouvrage en France a d’ailleurs été très mitigé, ce qu’il attribue au fait qu’il n’a pas été traduit de manière adéquate. « La leçon, dit-il, c’est qu’il faut une bonne entente entre le traducteur et l’auteur. »

Par la suite, ses livres ont été traduits en français par Daniel Cunin, qui avait lu en néerlandais un certain nombre de ses ouvrages et qui l’a recommandé à Danielle Dastugue, directrice éditoriale du Rouergue, la maison d’édition principale de Bart Moeyaert aujourd’hui en France.

Avec Daniel Cunin, Bart Moeyaert échange parfois quelques méls, mais, affirme Bart Moeyaert, « si je peux lire le français, comprendre le français, je pense que le traducteur connaît mieux sa langue que moi » : il se contente donc de donner son avis sur un nom ou un détail.

Avec Daniel Cunin, Bart Moeyaert échange parfois quelques méls, mais, affirme Bart Moeyaert, « si je peux lire le français, comprendre le français, je pense que le traducteur connaît mieux sa langue que moi » : il se contente donc de donner son avis sur un nom ou un détail.

Lui-même a une activité de traducteur, pour des auteurs qu’il apprécie, tels Chris Donner ou Jürg Schubiger : « Il y a mon nom dedans, je veux être fier de ce que je fais. »

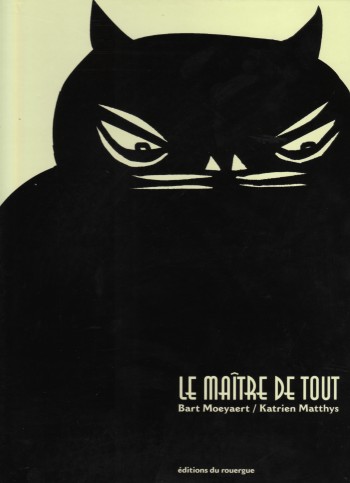

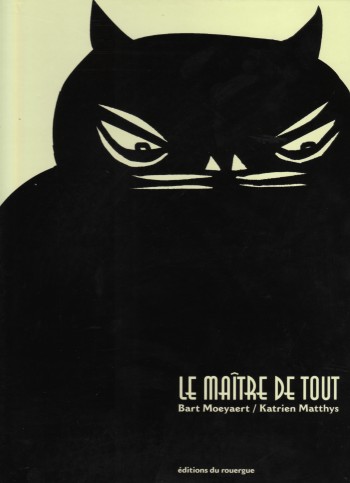

Quatre de ses albums sont traduits en français : Moi, Dieu et la création et Olek a tué un ours, illustrés par Wolf Erlbruch, Le Conte de Luna, illustré par Gerda Dendooven (traduit par Maurice Laumré), et Le Maître de tout, par Katrien Matthys.

On lui a proposé de faire un livre musical, ce qu’il a accepté avec enthousiasme, parce qu’il étouffe s’il reste entre ses quatre murs d’écrivain. En néerlandais, un cd accompagne effectivement chacun de ces albums.

On lui propose d’écrire un livre sur la Genèse, ce qui n’a pas été facile mais finalement, Moi, Dieu et la création est apprécié autant par une Église très stricte que par les non-croyants !

De même pour Olek a tué un ours, un compositeur le sollicite : Wim Henderickx, dont Bart Moeyaert trouve la musique (contemporaine) intéressante. Jeunesse Musicales lui propose d’adapter L’Oiseau Feu, et Bart en fait un conte sur un homme qui cherche à discerner le bien du mal ; et le compositeur fait une musique d’accompagnement de 40 minutes.

Si Le Conte de Luna, adapté d’un conte slovaque, est très différent d’Olek, c’est que « ça ne m’intéresse pas de refaire deux fois la même chose ».

Le Maître de tout (en l’occurrence, l’histoire d’un chat qui se pose la question de son emprise sur le monde) est un conte imprimé sur des pages noires, dont les images et le texte sont phosphorescents et peuvent donc être vus dans le noir… parce que finalement, le maître de tout, c’est la lumière… et l’histoire commence. « J’aime bien ne pas tout dire, donner de la matière à penser aux enfants, qu’ils se demandent : “Mais qu’est-ce qu’il dit ?” »

Le Maître de tout (en l’occurrence, l’histoire d’un chat qui se pose la question de son emprise sur le monde) est un conte imprimé sur des pages noires, dont les images et le texte sont phosphorescents et peuvent donc être vus dans le noir… parce que finalement, le maître de tout, c’est la lumière… et l’histoire commence. « J’aime bien ne pas tout dire, donner de la matière à penser aux enfants, qu’ils se demandent : “Mais qu’est-ce qu’il dit ?” »

Pourquoi proposer des albums qui appartiennent plutôt au genre du conte ? C’est un hasard, il a d’autres projets dans son escarcelle, auxquels il veut donner le temps de mûrir. Il a écrit des poèmes (dont deux recueils ont été publiés), sans qu’il se sente spécialement poète, il a aussi rempli des carnets de petits dessins…

Si être auteur donne une image de sérieux, il aime casser cette image, notamment en écrivant du théâtre : « il y a une distance, mais il n’y a pas de distance ». « Je veux essayer jusqu’à ce qu’on me dise : “C’est moche, arrête”, alors peut-être j’arrêterai, mais pas avant. »

Ses romans proposent de partager un univers autour de la famille, et mettent des jeunes en interaction avec le monde des adultes. Pourquoi ? Il a voulu que son récit Oreille d’homme soit « miroir du monde des jeunes, et miroir du monde des adultes. » « Je suis resté à l’époque où je trouvais que tout était difficile, quand j’avais douze ans, et encore vingt ans, trente ans » (par exemple, comment communiquer, avec un père très sévère, quand on a appris à dire « Oui, ça va » même quand ça ne va pas ?), même si la jeunesse, c’est en même temps « le plus beau temps de la vie, où tout est possible, où on peux choisir ce qu’on veux ». À vingt ans, dit-il, on est tourné vers le futur, alors que dans l’enfance, on est plus tourné vers la découverte, ce qui inclut douleur, tristesse.

Ainsi dans Nid de guêpes, paru en 1997, il est question d’apprendre à connaître les « vraies frontières ». « Ce qui me choque parfois, insiste Bart Moeyaert, c’est que beaucoup de gens ne découvrent pas leurs frontières. » « Quand je vais dans d’autres pays, je veux être choqué, je veux voir mes propres frontières, les voir bouger », « Je veux être toujours en mouvement ». « Passer les frontières, ou pas, c’est ce que nous devons faire ». Nid de guêpes, qui raconte l’histoire de Suzanne, une jeune fille en révolte, met en scène un personnage qui décide de faire quelque chose, pour la première fois, parce que la situation est intenable ; à la fin de l’ouvrage, c’est accompli. Parallèlement, l’auteur nous dit : « j’ai osé faire des choses, passer des frontières ».

Ainsi dans Nid de guêpes, paru en 1997, il est question d’apprendre à connaître les « vraies frontières ». « Ce qui me choque parfois, insiste Bart Moeyaert, c’est que beaucoup de gens ne découvrent pas leurs frontières. » « Quand je vais dans d’autres pays, je veux être choqué, je veux voir mes propres frontières, les voir bouger », « Je veux être toujours en mouvement ». « Passer les frontières, ou pas, c’est ce que nous devons faire ». Nid de guêpes, qui raconte l’histoire de Suzanne, une jeune fille en révolte, met en scène un personnage qui décide de faire quelque chose, pour la première fois, parce que la situation est intenable ; à la fin de l’ouvrage, c’est accompli. Parallèlement, l’auteur nous dit : « j’ai osé faire des choses, passer des frontières ».

Dans À mains nues, le héros est aussi poussé à faire quelque chose. Et de plus en plus, dans les livres de Bart Moeyaert, ses héros agissent, parce que « j’ai compris dans ma propre vie que quand je fais quelque chose, le monde change, et quand je ne fais rien, rien ne bouge ».

Un enfant de huit ans ne comprendra certainement pas tout de ce qu’il lit, mais « tout va ensemble ». Lui-même se souvient d’être allé, jeune, à une représentation de La Mouette de Tchekov, en français, dont il n’a pas compris tous les dialogues, mais il a été enthousiasmé par l’atmosphère et le cadre qui formaient un ensemble.

Il refuse de réduire la culture enfantine aux séries télévisées, et pense qu’en matière culturelle, on peut proposer à un enfant ce que l’on propose à un adulte – même si c’est peu à peu que l’enfant en assimilera la richesse.

Son père ne lui ayant jamais dit qu’écrivain, ça pouvait être une profession, Bart Moeyaert n’en a jamais eu l’idée. Entre son premier roman (1983) et Nid de guêpes (1997), il a compris qu’il pouvait écrire un « kaléidoscope » : ce qu’on veut, « mais tucomprends que ta voix est la bonne ».

Son père ne lui ayant jamais dit qu’écrivain, ça pouvait être une profession, Bart Moeyaert n’en a jamais eu l’idée. Entre son premier roman (1983) et Nid de guêpes (1997), il a compris qu’il pouvait écrire un « kaléidoscope » : ce qu’on veut, « mais tucomprends que ta voix est la bonne ».

Aujourd’hui, il est beaucoup plus libre. Être libre n’empêche pas de se poser des questions du type : « Est-ce que ce que je fais est bien ? »

À dix-neuf ans, les adultes émettaient ce jugement à son égard : « Bon travail, mais on n’obtiendra plus rien de ce jeune », or, son roman a eu un grand succès (trois tirages en un an). Trois ans plus tard, il publiait son deuxième livre, complètement différent – les critiques furent heureux, et les lecteurs, déçus. « Tout le monde ne peut pas être content », disait son premier éditeur : l’important pour Bart Moeyaert étant de faire ce qu’il veut.

Il a écrit et dessiné une histoire, Grote oma’s [Les Grandes grand-mères], (qui n’est pas traduite), donnée en cadeau, puis republiée avec des illustrations de Kitty Crowther.

Il a été également nommé « poète de la ville d’Anvers » en 2006 et 2007. Sa tâche consistait à suivre la vie de la ville et à écrire douze poèmes (en deux ans) sur le sujet. Pendant ces deux années, il n’est pas arrivé à écrire autre chose ; il devenait cynique, trouvait que le monde était noir et la vie, lourde. Quand sa fonction a cessé, il a voyagé pendant six mois, et a compris qu’il était libre lorsqu’il écrivait des histoires – ce qu’il a fait depuis, sans négliger les poèmes ou le théâtre, choses secondaires mais qui sont une respiration pour lui.

En 2009 paraît Embrasse-moi (en mars, traduction française de Kus me publié en 1991) et Graz [Graz], roman pour adultes. Il a été cité plusieurs fois pour le Prix Andersen, en 1998, 2002, 2004, et a obtenu divers prix, dont le Hibou d’or (De Gouden uil, prix néerlandophone) : trois fois, il a été nominé, on lui a dit « Bart, tu es jeune, ça viendra un jour », et la quatrième, il l’a eu, en 2001, pour Le Conte de Luna, un conte qu’il a réécrit. Il comme

nte avec humour : « Tu reçois le prix pour une histoire qui n’est pas vraiment de toi ! »

Un auteur qui nous a fait partager avec simplicité un peu de ce qui lui tient à cœur, et que l’on peut retrouver dans ses livres… ou sur son site : http://www.bartmoeyaert.com.

Source : Bibliothèque nationale de France, CNLJ - La Joie par les livres. Merci à Marie-Ange Pompignoli et Bart Moeyaert pour l’autorisation de reproduire ce texte.

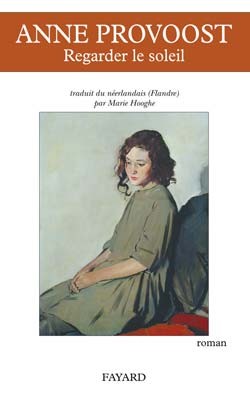

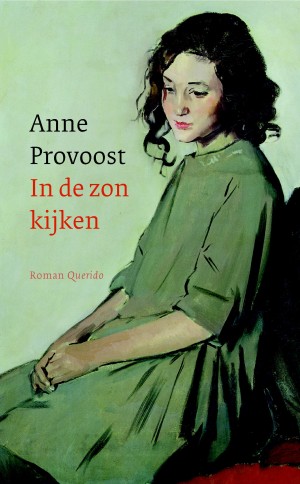

À côté du thème du deuil, le roman s’intéresse essentiel- lement au regard, mais le regard qui est en danger – comme l’annonce le titre du livre « regarder dans le soleil » (ce que fait la mère, à travers les négatifs de photos) : tant le regard de la mère en deuil qui perd la vue que celui de la très jeune narratrice solitaire qui voit ce que sa mère ne voit plus, mais sans vraiment comprendre ce qu’elle voit. La relation mère-fille doit sans doute beaucoup aux romans d’Alice Munro : la mère se reconnaît dans sa fille mais elle tente en même temps de se retrouver elle-même en s’éloignant mentalement de son enfant. Ce qui (dés)uni mère et fille trouve sans doute sa formulation la plus marquante dans la scène où Linda prend le volant à la tombée de la nuit, contre l’avis de Chloé : peu après, elle écrase un wombat femelle : la femme qui devient aveugle écrase un marsupial lui-même plus ou moins aveugle ; son premier souci est alors de voir si elle a également écrasé le petit que la mère porte en principe dans sa poche.

À côté du thème du deuil, le roman s’intéresse essentiel- lement au regard, mais le regard qui est en danger – comme l’annonce le titre du livre « regarder dans le soleil » (ce que fait la mère, à travers les négatifs de photos) : tant le regard de la mère en deuil qui perd la vue que celui de la très jeune narratrice solitaire qui voit ce que sa mère ne voit plus, mais sans vraiment comprendre ce qu’elle voit. La relation mère-fille doit sans doute beaucoup aux romans d’Alice Munro : la mère se reconnaît dans sa fille mais elle tente en même temps de se retrouver elle-même en s’éloignant mentalement de son enfant. Ce qui (dés)uni mère et fille trouve sans doute sa formulation la plus marquante dans la scène où Linda prend le volant à la tombée de la nuit, contre l’avis de Chloé : peu après, elle écrase un wombat femelle : la femme qui devient aveugle écrase un marsupial lui-même plus ou moins aveugle ; son premier souci est alors de voir si elle a également écrasé le petit que la mère porte en principe dans sa poche.

Il réalise son premier livre à neuf ans, alors qu’il est malade. Intitulé L’Enfant aux médicaments, il compte douze chapitres d’une page chacun tapés à la machine. Pour lui, faire un livre s’apparentait à un bricolage, car il était convaincu que les auteurs fabriquaient eux-mêmes leurs livres et ne se contentaient pas de les écrire. Il était également convaincu qu’il ne pouvait écrire que sur ce qu’il connaissait : c’est ainsi qu’il a abandonné l’histoire d’une fille qui partait en voyage, parce qu’il n’avait jamais pris l’avion...

Il réalise son premier livre à neuf ans, alors qu’il est malade. Intitulé L’Enfant aux médicaments, il compte douze chapitres d’une page chacun tapés à la machine. Pour lui, faire un livre s’apparentait à un bricolage, car il était convaincu que les auteurs fabriquaient eux-mêmes leurs livres et ne se contentaient pas de les écrire. Il était également convaincu qu’il ne pouvait écrire que sur ce qu’il connaissait : c’est ainsi qu’il a abandonné l’histoire d’une fille qui partait en voyage, parce qu’il n’avait jamais pris l’avion...

Comme son père avait écrit des manuels scolaires, Bart Moeyaert trouve naturel d’envoyer son roman à des éditeurs. Le premier le refuse, le second lui répond, six mois plus tard : « Nous allons probablement l’éditer » ; on lui propose de corriger un certain nombre de points, dont le titre, car Duo, alors qu’il n’y a que quatre chapitres, ça ne convient pas… Mais il refuse de modifier le titre, et préfère réécrire entièrement le texte, ce qu’il fait un été durant, enfermé dans sa chambre. Cela donne finalement trente-sept chapitres, chacun étant, en alternance, le point de vue de Liselot et celui de Lander, qui forment bien, cette fois, un duo. Il a dix-neuf ans, et son livre est édité sous le titre Duet met valse noten [Duo avec fausses notes], en 1983. Il sera maintes fois réédité.

Comme son père avait écrit des manuels scolaires, Bart Moeyaert trouve naturel d’envoyer son roman à des éditeurs. Le premier le refuse, le second lui répond, six mois plus tard : « Nous allons probablement l’éditer » ; on lui propose de corriger un certain nombre de points, dont le titre, car Duo, alors qu’il n’y a que quatre chapitres, ça ne convient pas… Mais il refuse de modifier le titre, et préfère réécrire entièrement le texte, ce qu’il fait un été durant, enfermé dans sa chambre. Cela donne finalement trente-sept chapitres, chacun étant, en alternance, le point de vue de Liselot et celui de Lander, qui forment bien, cette fois, un duo. Il a dix-neuf ans, et son livre est édité sous le titre Duet met valse noten [Duo avec fausses notes], en 1983. Il sera maintes fois réédité.

Avec Daniel Cunin, Bart Moeyaert échange parfois quelques méls, mais, affirme Bart Moeyaert, « si je peux lire le français, comprendre le français, je pense que le traducteur connaît mieux sa langue que moi » : il se contente donc de donner son avis sur un nom ou un détail.

Avec Daniel Cunin, Bart Moeyaert échange parfois quelques méls, mais, affirme Bart Moeyaert, « si je peux lire le français, comprendre le français, je pense que le traducteur connaît mieux sa langue que moi » : il se contente donc de donner son avis sur un nom ou un détail. Le Maître de tout (en l’occurrence, l’histoire d’un chat qui se pose la question de son emprise sur le monde) est un conte imprimé sur des pages noires, dont les images et le texte sont phosphorescents et peuvent donc être vus dans le noir… parce que finalement, le maître de tout, c’est la lumière… et l’histoire commence. « J’aime bien ne pas tout dire, donner de la matière à penser aux enfants, qu’ils se demandent : “Mais qu’est-ce qu’il dit ?” »

Le Maître de tout (en l’occurrence, l’histoire d’un chat qui se pose la question de son emprise sur le monde) est un conte imprimé sur des pages noires, dont les images et le texte sont phosphorescents et peuvent donc être vus dans le noir… parce que finalement, le maître de tout, c’est la lumière… et l’histoire commence. « J’aime bien ne pas tout dire, donner de la matière à penser aux enfants, qu’ils se demandent : “Mais qu’est-ce qu’il dit ?” » Ainsi dans Nid de guêpes, paru en 1997, il est question d’apprendre à connaître les « vraies frontières ». « Ce qui me choque parfois, insiste Bart Moeyaert, c’est que beaucoup de gens ne découvrent pas leurs frontières. » « Quand je vais dans d’autres pays, je veux être choqué, je veux voir mes propres frontières, les voir bouger », « Je veux être toujours en mouvement ». « Passer les frontières, ou pas, c’est ce que nous devons faire ». Nid de guêpes, qui raconte l’histoire de Suzanne, une jeune fille en révolte, met en scène un personnage qui décide de faire quelque chose, pour la première fois, parce que la situation est intenable ; à la fin de l’ouvrage, c’est accompli. Parallèlement, l’auteur nous dit : « j’ai osé faire des choses, passer des frontières ».

Ainsi dans Nid de guêpes, paru en 1997, il est question d’apprendre à connaître les « vraies frontières ». « Ce qui me choque parfois, insiste Bart Moeyaert, c’est que beaucoup de gens ne découvrent pas leurs frontières. » « Quand je vais dans d’autres pays, je veux être choqué, je veux voir mes propres frontières, les voir bouger », « Je veux être toujours en mouvement ». « Passer les frontières, ou pas, c’est ce que nous devons faire ». Nid de guêpes, qui raconte l’histoire de Suzanne, une jeune fille en révolte, met en scène un personnage qui décide de faire quelque chose, pour la première fois, parce que la situation est intenable ; à la fin de l’ouvrage, c’est accompli. Parallèlement, l’auteur nous dit : « j’ai osé faire des choses, passer des frontières ». Son père ne lui ayant jamais dit qu’écrivain, ça pouvait être une profession, Bart Moeyaert n’en a jamais eu l’idée. Entre son premier roman (1983) et Nid de guêpes (1997), il a compris qu’il pouvait écrire un « kaléidoscope » : ce qu’on veut, « mais tucomprends que ta voix est la bonne ».

Son père ne lui ayant jamais dit qu’écrivain, ça pouvait être une profession, Bart Moeyaert n’en a jamais eu l’idée. Entre son premier roman (1983) et Nid de guêpes (1997), il a compris qu’il pouvait écrire un « kaléidoscope » : ce qu’on veut, « mais tucomprends que ta voix est la bonne ».

Ce Bram Mannheim, juif à la dérive, n’est pas sans rappeler Felix, personnage central de La Faim de Hoffman. Mêlant enquête, enjeux stratégiques, histoire du Moyen-Orient, génétique, règles kabbalistiques, quête métaphysique et conspirations terroristes, le récit, sombre mais non dénué d’humour, nous transporte de l’époque présente à 2025 en posant des questions essentielles sur les idéaux et les illusions de deux ou trois générations d’Israéliens.

Ce Bram Mannheim, juif à la dérive, n’est pas sans rappeler Felix, personnage central de La Faim de Hoffman. Mêlant enquête, enjeux stratégiques, histoire du Moyen-Orient, génétique, règles kabbalistiques, quête métaphysique et conspirations terroristes, le récit, sombre mais non dénué d’humour, nous transporte de l’époque présente à 2025 en posant des questions essentielles sur les idéaux et les illusions de deux ou trois générations d’Israéliens. Kaplan

Kaplan