Cees Nooteboom

CEES NOOTEBOOM EN QUELQUES MOTS & VIDEOS

en français

en espagnol

en néerlandais

Nooteboom sur le site de l'INA

Cees Nooteboom en bref : ICI & ICI ou encore ICI

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Où en sommes-nous ? Lucebert, 3 mars 1960

CEES NOOTEBOOM EN QUELQUES MOTS & VIDEOS

en français

en espagnol

en néerlandais

Nooteboom sur le site de l'INA

Cees Nooteboom en bref : ICI & ICI ou encore ICI

LE NOUVEAU RECUEIL

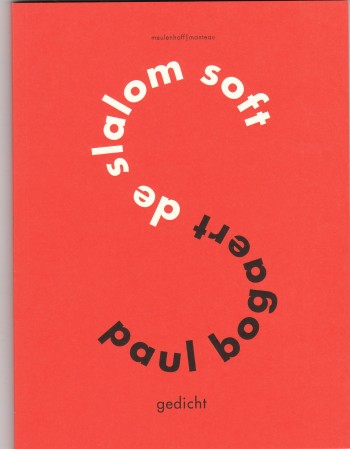

DU POÈTE FLAMAND Paul BOGAERT

À travers 29 séquences réparties en 5 volets (précédés ou non d’un argument), le Slalom soft nous entraîne sur les toboggans d’un centre de loisirs aquatique ou encore sous une immense cloche de verre qui abrite un système écologique fermé.

LA QUATRIÈME

L’Année du Bouillon. Au bureau, l’atmosphère est tendue. On doit inventer des noms alors que la climatisation ne marche pas comme elle le devrait. Au paradis aquatique règnent effervescence et enthousiasme, en particulier dans les toboggans. Jusqu’au moment où le maître-nageur rencontre des problèmes. Des noyés et des coachs personnels l’interrogent. Il tente de se concentrer. Mais le niveau a baissé. Le mal est fait.

Dans le Slalom soft, Paul Bogaert se focalise sur le travailleur qualifié qui s’active dans sa cloche de verre surchauffée ; dès qu’on l’appelle pour un excrément, il se précipite de-ci de-là « selon la grotesque chorégraphie à la longue épuisette ».

En fonctionnaire, quelqu’un viendra me cueillir

comme sur l’écran d’une série.

On sera bien surpris

de me voir en sortir gommé.

Abstraction faite de cela (revoilà ce gland, licencie-le)

j’entends une sirène,

le gyrophare caresse les façades sans doute

comme l’autre fois, tu te souviens, il s’agissait de faire évacuer

Le Je sais Tout.

Long poème d’un tenant, le Slalom soft se laisse scinder en courtes unités avant de se reformer en un ensemble qui risque à tout moment de se rompre sous vos pieds.

UN POÈME

Tu mens puis filtres

Tu mens puis filtres

l’accessoire, le commentes

l’humectes le tires le tends

et dans l’évocation des faits bien entendu le tisonnes.

Accessoire qui

rond et sensible aux majuscules

traîne alors dans les conclusions comme s’il

exploitait ce hotspot in.

Ou bien tu mens puis tombes dans l’habituel

dans l’explication bouche bée

dans le laborieux flip-flap que l’on voit trop souvent.

le poème en langue originale

L’AUTEUR

Paul Bogaert est né en 1968. En 1996 paraît son premier recueil, WELCOME HYGIENE. Tracassé par un état de surconscience, le poète porte sur lui-même et les autres un regard qui engendre une impression d’étrangeté.

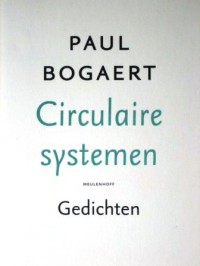

On retrouve ces attitudes mentales et sensorielles exacerbées dans le recueil Circulaire systemen (Systè- mes circulaires, 2002) : Paul Bogaert y explore la fascination qu’il éprouve pour tout ce qui est rotatif. Le système circulaire fermé procure une impression de sécurité, mais aussi de malaise. L’auteur crée, sur un ton pseudo-scientifique, des sortes de machines langa- gières poétiques qui opposent le quotidien au systématique.

On retrouve ces attitudes mentales et sensorielles exacerbées dans le recueil Circulaire systemen (Systè- mes circulaires, 2002) : Paul Bogaert y explore la fascination qu’il éprouve pour tout ce qui est rotatif. Le système circulaire fermé procure une impression de sécurité, mais aussi de malaise. L’auteur crée, sur un ton pseudo-scientifique, des sortes de machines langa- gières poétiques qui opposent le quotidien au systématique.

Après avoir publié AUB (SVP) en 2006, Paul Bogaert a signé l’essai Verwondingen (Blessures, Centre de Poésie, Gand, 2008) dans lequel il explore les secrets de la poésie en analysant la chanson serbe retenue pour le concours de l’Eurovision en 2007. Son éditeur Meulenhoff/Manteau vient de faire paraître le Slalom soft, son quatrième recueil.

En une dizaine d’années, Bogaert s’est affirmé comme l’une des voix les plus remarquables de la poésie flamande. Le site de l’auteur propose quelques poèmes des différents recueils en traduction française.

des poèmes du slalom soft ont paru dans une traduction de Paul Bogaert & Daniel Cunin dans la revue Deshima, d'autres paraîtront dans Action poétique, décembre 2010 ; une dizaine ont été imprimés dans une plaquette Poètes de Flandre - Paul Bogaert

L'ENFANT ET LE VIEIL HOMME

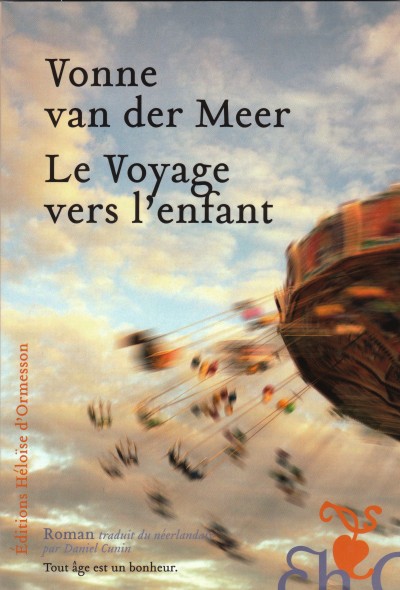

Troisième roman de Vonne van der Meer en traduction française (éditions Héloïse d’Ormesson). Non pas le dernier volet de la trilogie de l’île frisonne – ça viendra peut-être –, mais une histoire dérangeante qui nous emmène sur les traces de Julia, femme prête à tout pour adopter un enfant.

LE MOT DE L’EDITEUR

Quand Julia aperçoit un siège enfant sur une bicyclette, son désir de maternité s’affirme et elle rêve d’un bébé avec Max, son mari. Or le couple ne peut pas avoir d’enfant. Dans l’espoir d’adopter, ils décident alors de partir au Pérou, où ils iront de surprises en défaites. Et rencontreront Pablo qui, loin d’être le nourrisson tant espéré, changera leur vie à jamais.

Vonne van der Meer nous éblouit par son écriture limpide qui cerne les craquelures du quotidien. Son histoire forte et juste déborde d’émotions.

EXTRAIT

Dans l’appartement d’en face, la femme était en train d’entreposer sur son balcon les gâteaux qu’elle venait de cuire. Bientôt, quand le soir tomberait, son mari rentrerait du travail, garant sa voiture au coin de la rue avant d’en soulever le capot. Il ne se mettrait pas, à l’inverse de ce que Julia avait cru la première fois, à bricoler son moteur mais étendrait dessus une bâche. Sur cette bâche, il poserait les gâteaux préparés par sa femme ; dans le coffre grand ouvert, il entreposerait des boîtes de biscuits. Si la vente ne marchait pas bien, ils mettraient tout dans la voiture et tenteraient leur chance une ou deux rues plus loin. La femme allongerait son bébé sur la banquette arrière pour qu’il dorme et ne rentrerait que lorsqu’elle aurait vendu tous les gâteaux.

Elle empaqueta son bébé dans une pièce de tissu aux rayures vives, plus ou moins semblable à celle que Julia avait achetée à Puno. Elle fredonna la chanson qu’elle chantait toujours pour son enfant. À chaque fois, Julia captait quelques paroles : Es tu risa en tus ojos, la luz del mundo… Tu risa me hace libre…

Julia sortit son morceau d’étoffe de l’armoire et l’étendit sur le lit. Elle roula quelques vêtements dans une serviette qu’elle posa sur le tissu. Elle s’était entrainée jusqu’à parvenir à le jeter sur son dos en un mouvement fluide. À plusieurs reprises, ayant songé que son enfant ne serait peut-être pas un bébé, elle avait alourdi le paquet avec un oreiller, ses chaussures de marche et un dictionnaire.

Cette fois, le paquet était tellement léger qu’elle le sentait à peine dans son dos. Elle s’endormit avec lui. C’est bien plus tard – il faisait déjà nuit dehors –, alors qu’elle s’avançait vers le lavabo, quelques petites culottes à la main, qu’elle remarqua dans le miroir qu’elle le portait toujours.

Lecture de Thomas Roman, Parutions.com, 24/08/2009

« Vonne van der Meer trace cette errance à deux, en fait une véritable solitude, de main de maître. Sous sa plume, marionnette triste, Julia incarne mille itinéraires, dix-mille, des milliers ; ceux de femmes dont l’horloge biologique devient ce mécanisme grippé, déboussolé. Une fable aussi sur le besoin d’ “être avec”, et les solutions offertes par l’existence, jusqu’aux plus surprenantes. Vous lirez… Vous verrez… Une écriture sèche, blanche, dure parfois, qui convainc tout à fait. »

Lecture de Jeanne Garcin, Femmes, septembre 2009

« Elle est professeur de lettres classiques, lui est architecte. Max et Julia s’aiment depuis dix ans mais désespèrent de fonder une famille. Las d’attendre que le miracle opère, le couple se lance dans l’aventure de l’adoption.

« Elle est professeur de lettres classiques, lui est architecte. Max et Julia s’aiment depuis dix ans mais désespèrent de fonder une famille. Las d’attendre que le miracle opère, le couple se lance dans l’aventure de l’adoption.

Par le biais du jeune duo et au fil de son parcours à travers le Pérou, le périple quotidien viendra sans cesse nourrir l’épopée humaine. De découvertes en déceptions, de désillusions en espérances renouvelées, Le Voyage vers l’enfant figure avant tout l’intense expérience d’une vie. Heureuse coïncidence par ailleurs, c’est une écriture tout en rondeur et en limpidité qui sert ce chemin déployé vers la maternité. A cette féminité ambiante, Vonne van der Meer ajoute un très exigent soucis du détail. Minutieusement relatée, chaque scène évoque une manière de tableau mouvant.

De cette prose quasi cinématographique découle une lecture éminemment visuelle : accolés les uns aux autres, les plans successifs laissent transparaître la possibilité d’un scénario. Rien d’étonnant à ce que, déjà attelé à l’adaptation sur grand écran, un cinéaste ait succombé à la séduisante intrigue. »

Lecture de Yaël Hirsch : ici

voir sur ce blog l’entretien avec l’auteur : ici

L'auteur présentera et dédicacera son livre le jeudi 8 octobre à 19h00 à l'Institut néerlandais, 121 rue de Lille, 75007 Paris : ici

Daniel Cunin

traducteur de littérature néerlandaise

Après des études de droit, Daniel Cunin a quitté la France pour la Hollande où il a vécu de nombreuses années. C'est donc un peu tardivement qu'il a appris la langue néerlandaise, par curiosité pour ce pays si mal connu. Ses premières traductions datent, elles, d’un peu moins de quinze ans : des articles dans des revues, des documents d’entreprise, des travaux universitaires, quelques nouvelles… Mais après le Salon du Livre de Paris de 2003, où la Flandre et les Pays-Bas étaient les invités d’honneur, beaucoup d’éditeurs se sont intéressés à la littérature de langue néerlandaise, et Daniel Cunin travaille beaucoup aujourd’hui pour les éditions du Rouergue, pour lesquelles il traduit albums et romans de la collection doAdo.

- Quel est le premier livre jeunesse que vous ayez traduit ?

- C’est Amourons-nous, de Geert De Kockere, publié en 2003. Avant ce livre Les éditions du Rouergue, me semble-t-il, n’avaient pas fait paraître la moindre traduction. Leur ligne éditoriale consistait très clairement à mettre en avant de jeunes créateurs français. Mais ils ont aimé les illustrations de Sabien Clement, et décidé de faire traduire cet album. Le coup de cœur pour les illustrations commande souvent les choix des éditeurs, surtout quand ils n’ont pas accès au texte original.

- Ce texte présentait-il des difficultés de traductions particulières ?

- Le texte d’Amourons-nous est constitué de petits poèmes qui reposent sur des tas d’allitérations, de jeux de mots sur la langue, le corps, la sensualité. Dans un tel cas, le traducteur risque fort de tomber dans le cliché ou la poésie de quat’sous. On est en présence d’une tradition littéraire très différente de la nôtre, dans laquelle par exemple la rime n’a pas été bannie de la poésie, et d’une culture où les poèmes que nous qualifierions de mièvreries occupent, disons,une certaine place. Aussi cette réécriture n’a-t-elle pu se faire sans modifier bon nombre de choses – raison pour laquelle la mention indiquée dans le livre est "adapté du néerlandais" et non pas "traduit du néerlandais", mais en tenant compte des illustrations, voire en se laissant guider par elles. Quant au titre néerlandais, Jij Lievert, c’est une tournure basée sur d'autres existantes, mais qui n’existe pas elle-même ; elle est grammaticalement impossible. Aussi a-t-il fallu imaginer pour le titre français un mot qui n’existait pas non plus. Et qui soit bien entendu dans le registre de la tendresse.

- Il y a donc un travail de traduction particulier quand le texte est accompagné d'images ?

- Oui, il faut conserver la cohérence entre eux. En ce moment, je travaille entre autres à un livre qui devrait sortir au début de l’année 2008 au Rouergue. C’est un album qui reprend le principe de Margot la folle : un tableau plus ou moins célèbre – reproduit en quatrième de couverture – à partir duquel un auteur et un illustrateur inventent une histoire, une nouvelle œuvre. Là, il s’agit d’un tableau du peintre belge Edgar Tytgat, intitulé Prélude à un amour brisé. Sur le tableau, une femme est allongée, une jambe coupée. Or l’auteur flamand emploie l’expression "op eigen benen staan" (mot à mot : se tenir sur ses propres jambes) qui signifie « être autonome », « voler de ses propres ailes ». Texte et illustrations de l’album jouent sur cette image en évoquant une femme qui est d’avis que se marier, c’est comme se retrouver avec une jambe en moins, c’est être amputé de sa liberté, ne plus pouvoir « se tenir sur ses propres jambes ». Cette métaphore ainsi que les allusions aux bras et aux jambes dans tout l’album rendent le travail de traduction assez délicat : conserver la correspondance entre jeux de mots et illustrations ne va pas forcément de soi quand on passe dans une autre langue ; or, ne pas la conserver dans le cas présent reviendrait à démolir l’album.

- Travaillez-vous en relation avec l’auteur ?

- Souvent, le traducteur entre en contact avec l’auteur pour lui demander des précisions, pour vérifier s’il a lu correctement tel ou tel passage qui pose problème. Cette démarche est bien entendu nécessaire quand on traduit un roman ; dans le cas des albums, on a en général tout au  plus deux ou trois questions à poser. Il est très utile aussi d’entendre l’auteur lire quelques pages de son livre. Cela permet de mieux entendre le texte et le ton du texte, d’autant plus que le néerlandais est une langue à accentuation de mot (selon la syllabe qu’on accentue, le mot change de sens) et que là où le français réclame des points d’exclamation et autres points d’interrogation, lui se contente bien souvent d’accentuer une syllabe en jouant avec la place des mots dans la phrase.

plus deux ou trois questions à poser. Il est très utile aussi d’entendre l’auteur lire quelques pages de son livre. Cela permet de mieux entendre le texte et le ton du texte, d’autant plus que le néerlandais est une langue à accentuation de mot (selon la syllabe qu’on accentue, le mot change de sens) et que là où le français réclame des points d’exclamation et autres points d’interrogation, lui se contente bien souvent d’accentuer une syllabe en jouant avec la place des mots dans la phrase.

- L'éditeur intervient-il dans le travail de traduction ?

- Avec Le Rouergue, tout se passe dans des conditions idéales. Danielle Dastugue et ses collaboratrices travaillent sur les traductions comme elles travaillent sur les textes des auteurs français. Elles les relisent avec un vrai regard critique et en faisant des suggestions. Il arrive souvent que le traducteur bloque sur un mot. La plupart du temps, il suffit d’en parler de vive voix au téléphone durant quelques secondes à peine pour trouver la solution. Qui plus est, Le Rouergue me laisse en général des délais importants pour rendre la traduction des romans et des albums ! Si je ne travaille que pour Le Rouergue en jeunesse, c’est parce que je traduis par ailleurs beaucoup pour divers éditeurs de littérature générale. Mais il m’est aussi arrivé de refuser de traduire des romans jeunesse, parce que je n’étais pas assez intéressé par les livres qu'on me proposait. Et surtout parce que je tiens à garder du temps pour traduire les albums publiés par Le Rouergue et les livres de Bart Moeyaert.

- Pouvez-vous nous en dire davantage sur l’œuvre de Bart Moeyaert ?

- Les albums et les romans de Bart Moeyaert sont pour la plupart publiés à Amsterdam, par une vénérable maison d’édition, Querido. Dans les librairies hollandaises et flamandes, on trouve ses textes aussi bien dans les rayons de littérature générale que dans les rayons jeunesse. Cet auteur flamand incarne la volonté de jeter une passerelle pour rapprocher ces deux univers éditoriaux. Son œuvre est évocation, nuance, non-dit. Il écrit beaucoup pour le théâtre, monte souvent lui-même sur scène : ses textes sont vraiment faits pour être en même temps lus et entendus, ce que la traduction se doit de rendre possible en français. Bart Moeyaert creuse, avec une réelle qualité d’écriture, la thématique de la violence des adultes et de ses répercussions sur les enfants et les adolescents. Plus il avance en âge, plus il dépouille, plus il élimine. C’est au lecteur d’ajouter ce qui manque. Le ton de ses albums est moins grave en général. Mais il n’y a pas grande différence entre traduire un album de Bart Moeyaert et traduire l’un de ses romans : cela réclame la même démarche de la part du traducteur. Le texte des albums est en général tout aussi travaillé que celui de certains passages des romans. Les romans étant plus complexes, ils nécessitent simplement un effort de longue haleine, une attention accrue.

- Sur lequel de ses livres travaillez-vous en ce moment ?

- Sur Frères, qui devrait être publié au printemps 2008, toujours aux éditions du Rouergue. C’est un livre très autobiographique, une série d’anecdotes sur l’enfance de l’auteur et de ses six frères. Ils sont sept garçons, Bart étant le petit dernier. En Belgique, le roi est le parrain de tout garçon qui est le cadet de sept frères nés successivement. Voilà pourquoi le livre en question est dédié et aux six frères du romancier et à « feu le roi Baudoin ». Traduire les textes de Bart Moeyaert demande beaucoup de travail : après le premier jet, il convient de peaufiner sans cesse, souvent pour aller au plus court. Il faut éviter de sur-traduire, d’expliciter. Il faut retrouver en français le dépouillement de l’original. Pour ce qui est de Frères, les multiples jeux de mots compliquent encore la tâche.

- Comment définiriez-vous le travail du traducteur ?

- Traduire, c’est d’abord lire. Pour traduire, il faut être un bon lecteur, et maîtriser sa langue maternelle à l’écrit - puisqu’un traducteur traduit par principe une langue étrangère dans sa propre langue. Ensuite, il y a tout un travail d’écriture. Les écoles de traduction enseignent souvent et la traduction et l’interprétariat, mais il s’agit de deux métiers bien différents : un très bon interprète n’est pas forcément quelqu’un qui excelle à écrire dans sa langue maternelle. Chez moi, la tentation de la traduction est venue naturellement à partir du moment où j’ai eu envie de partager certains textes néerlandais avec des amis français. Cela d’autant plus qu’il s’agit d’une littérature encore très mal connue à l’étranger. Très peu de "classiques" néerlandais sont disponibles en langue française. J’ai eu le bonheur d’en traduire un récemment : La Chambre noire de Damoclès, de Willem Frederik Hermans. Au bout du compte, la traduction est devenue pour moi un réel apprentissage de l’écriture. Traduire me permet de concilier mes deux passions : la lecture et l’écriture, et d’en vivre, certes sans rouler sur l’or.

- Un traducteur est-il pour autant un écrivain ?

- Un traducteur est quelqu’un qui écrit, mais il n’a ni le souci de la page blanche - que n’a pas, je pense, le véritable écrivain -, ni le souci de créer à partir de rien. Quelqu’un a emprunté le chemin avant lui. Son travail ne consiste pas pour autant à simplement restituer plus ou moins correctement un texte ; l’essentiel à mon sens est d’obtenir en français un texte vivant, un texte qui dise ce que dit le texte original. La traduction n’affecte en rien l’original, puisque celui-ci continue son existence propre. S’il y a traduction, cela veut dire que le nouveau texte « fait » dans la langue du traducteur ce qu’il « fait » dans la langue de l’auteur. Il faut accepter que la traduction vive une vie autonome. Henri Meschonnic, dans un ouvrage qui s’intitule Poétique du traduire, dit que le fait « que l’on puisse parler du Poe de Baudelaire et de celui de Mallarmé montre que la traduction réussie est une écriture, non une transparence anonyme ».

Propos recueillis par Madeline Roth, librairie L’Eau Vive

Œuvres traduites par Daniel Cunin

publiées aux Editions du Rouergue

Embrasse-moi, de Bart Moeyaert, coll. doAdo

Frères, de Bart Moeyaert, coll. doAdo

Le Maître de tout, de Bart Moeyaert

Prélude à un amour brisé, de Geert De Kockere & Isabelle Vandenabeele

La fille sans cœur, de Pieter van Oudheusden & Goele Dewanckel

Frisson de fille, de Edward van de Vendel & Isabelle Vandenabeele

Waouw ! Petit Navire!, de Geert De Kockere & Noke Van den Elsacker

Olek a tué un ours, de Bart Moeyaert, Wolf Erlbruch & Wim Henderickx (musique)

Mon ombre et moi, de Pieter van Oudheusden & Isabelle Vandenabeele

Oreille d’homme, de Bart Moeyaert, coll. doAdo

Oreille d’homme, de Bart Moeyaert, coll. doAdo

C’est l’amour que nous ne comprenons pas, de Bart Moeyaert, coll. doAdo

On se reverra ?, de Ed Franck & Carll Cneut

Pagaille, de Edward van de Vendel & Carll Cneut

Nid de guêpes, de Bart Moeyart, coll. doAdo

Moi, Dieu et la Création, de Bart Moeyaert & Wolf Erlbruch

Rouge Rouge Petit Chaperon rouge, de Edward van de Vendel & Isabelle Vandenabeele

Amourons-nous, de Geert De Kockere & Sabien Clement

source : Citrouille, n° 48, novembre 2007

Une liste tenue à jour des traductions figure sur le site de l'ATLF

(Association des Traducteurs Littéraires de France) : www.atlf.org

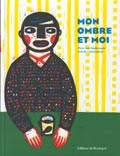

Là-haut, tout est calme

Dans la ferme familiale de Hollande septentrionale, Helmer relègue son père grabataire à l’étage. Il passe un coup de pinceau dans quelques pièces de la maison, fait de la chambre parentale – sa mère est décédée – sa propre chambre. Ce vieux garçon opère en fait une sorte de coup d’État : à 55 ans, il prend enfin les choses en main.

Ce n’est pas lui, mais son frère jumeau Henk, qui était destiné à être paysan. Celui-ci, le chouchou de leur père, est toutefois décédé à 19 ans dans un accident de voiture alors que Riet, sa future épouse, était au volant. Autrement dit, Helmer, qui souhaitait faire des études de littérature, a mené contre son gré la vie de son frère, à ceci près qu’il n’a pour sa part jamais tenté de séduire la moindre femme et qu’il a toujours dû subir un père autoritaire et buté.

trad. Bertrand Abraham, Gallimard, 2009

LE MOT DE L’ÉDITEUR

Helmer van Wonderen vit depuis trente-cinq ans dans la ferme familiale, malgré lui. C’est Henk, son frère jumeau, qui aurait dû reprendre l’affaire. Mais il a disparu dans un tragique accident, à l’âge de vingt ans. Alors Helmer travaille, accomplissant les mêmes gestes, invariablement, machinalement. Un jour, sans raison apparente, il décide d’installer son vieux père au premier étage, de changer de meubles, de refaire la décoration de la maison. Le besoin de rompre la monotonie de sa vie et l’envie de mettre fin à ce face-à-face presque silencieux avec un homme devenu grabataire le font agir, plein de colère retenue. Les choses s’accélèrent le jour où il reçoit une lettre de Riet lui demandant de l’aide : Riet était la fiancée de son frère. Elle fut aussi à l’origine de son accident mortel...

En se mettant dans les pas d’un paysan du nord de la Hollande qui, à cinquante-cinq ans, comprend qu’il n’est pas trop tard pour combler ce manque qui le ronge, l’écrivain néerlandais évoque avec une grande force le désir humain de maîtriser sa vie et d’accéder à une forme de vérité intérieure. À la fois précise et poétique, l’écriture de Là-haut, tout est calme entraîne le lecteur dans une inoubliable quête de bonheur.

Gerbrand Bakker est né en 1962. Après des études de lettres à Amsterdam, il a exercé différents métiers, puis publié un livre pour adolescents en 2004. Là-haut, tout est calme, son premier roman, a été le phénomène éditorial de l’année 2006 aux Pays-Bas.

POINT DE VUE

Dans ce roman magnifique, Gerbrand Bakker narre une histoire par touches, sans précipitation, dans une langue belle et en apparence simple. L’écriture est en harmonie avec le paysage décrit et le quotidien de la ferme. De cet ensemble mélancolique se dégage une réelle attention pour l’austérité et la rudesse de la vie paysanne d’aujourd’hui. Mais aussi pour la solitude et l’absence d’affection qui mine le personnage. L’auteur n’explique rien, il se contente, au fil des 56 chapitres, de décrire sobrement le peu qui se déroule. Le titre original (Boven is het stil) souligne l’omniprésence du « calme » mais aussi du silence. Quelques motifs permettent d’articuler les évolutions majeures du livre : la corneille mantelée annonciatrice de mort ; la carte du Danemark qu’Helmer accroche dans sa chambre (le Danemark est un pays où de nombreux paysans hollandais s’exilent) ; les paires (les jumeaux, les deux ânes, les deux rameurs, les deux Henk)…

Dans ce roman magnifique, Gerbrand Bakker narre une histoire par touches, sans précipitation, dans une langue belle et en apparence simple. L’écriture est en harmonie avec le paysage décrit et le quotidien de la ferme. De cet ensemble mélancolique se dégage une réelle attention pour l’austérité et la rudesse de la vie paysanne d’aujourd’hui. Mais aussi pour la solitude et l’absence d’affection qui mine le personnage. L’auteur n’explique rien, il se contente, au fil des 56 chapitres, de décrire sobrement le peu qui se déroule. Le titre original (Boven is het stil) souligne l’omniprésence du « calme » mais aussi du silence. Quelques motifs permettent d’articuler les évolutions majeures du livre : la corneille mantelée annonciatrice de mort ; la carte du Danemark qu’Helmer accroche dans sa chambre (le Danemark est un pays où de nombreux paysans hollandais s’exilent) ; les paires (les jumeaux, les deux ânes, les deux rameurs, les deux Henk)…

Au-delà de la révolution intérieure que vit plutôt inconsciemment l’anti-héros, la donnée omniprésente est bien le refoulement de l’homosexualité. L’optique narrative, en privilégiant avec talent la retenue, la sobriété, le souci du détail prosaïque, le dialogue abrupt et incisif, met le lecteur en position idéale pour observer de l’intérieur les frustrations du personnage central. Seul bémol : le non-dit relatif à l’homosexualité, ou plutôt le mode transversal sur lequel les choses sont formulées, peut finir par lasser. (D.C.)

« Là-haut, dans ce bout du nord de la Hollande, tout est calme, ou semble l’être. Le Waterland est une terre immobile, hors du temps, ou semble l’être. Un plat pays qui s’accouple avec un ciel bas, sans avenir. Ici, les watergangs s’écoulent lentement, emportant dans leurs eaux troubles souvenirs et regrets. Les brumes sont lourdes, assourdissent les sons. Les animaux de la ferme osent à peine s’agiter. Là-haut, chez les van Wonderen, père et fils, tout est silence. Sourde haine. (…) D’une narration comme en apesanteur, étouffée, sensuelle à en devenir venimeuse, Là-haut, tout est calme raconte une histoire de fin du monde, celle d'une chape de plomb qui s’effrite, laisse déborder un mal de vivre sournois. » (critique de Martine Laval)

Linguiste de formation, Gerbrand Bakker, issu d’une famille de paysans, a publié des dictionnaires étymologiques pour les collégiens. En plus de donner des chroniques à différents magazines, il montre un grand intérêt pour les animaux, le jardinage, la traduction et le patinage de vitesse. Son nouveau roman Juni (Juin) a vu le jour cet été, toujours chez l'éditeur amstellodamois Cossée.