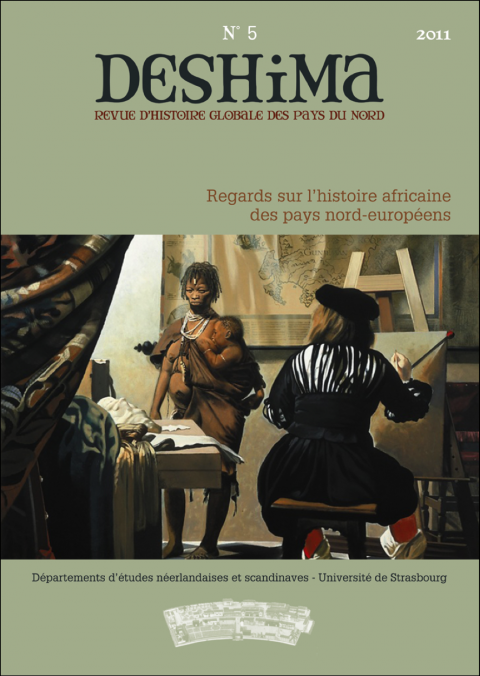

René Bazin sur la peinture hollandaise

Dans ses Notes d’un amateur de couleurs, René Bazin (1853-1932), romancier à succès de son vivant, tombé aujourd’hui au purgatoire des lettres, s’arrête en vingt-cinq chapitres sur la passion qu’il vouait aux arts graphiques et à la nature. « Je ne m’y connais pas en peinture, nous prévient-il, et je cherche à pénétrer la substance des tableaux que j’ai vus, et, par elle, l’âme de l’artiste. » À côté de pages consacrées à Millet (« L’attitude »), Théodore Rousseau (« Rousseau et Millet »), Turner (« Trois vaisseaux de Turner »), Ingres (« Monsieur Ingres »), à des vitraux de Sainte-Gudule (« De quelques vitraux modernes »), à des pièces du musée de Tervuren (« Nos arbres »), aux tapisseries (« Tapisseries des Gobelins »), à Frits Thaulow (« Le portrait des maisons »), à Henri Le Sidaner (« L’œuvre d’Henri Le Sidaner »), à Louis Pasteur (« Les pastels d’un grand savant »), à l’Alsacier Charles Spindler (« Un maître marqueteur : Charles Spindler »), à l’architecte Sainte-Marie Perrin ainsi qu’à des peintres, graveurs ou aquarellistes de moindre renom (Henry Grosjean, Auguste Pointelin, Charles Lameire, Claude Ferdinand Gaillard, Émile-René Ménard, Lucien Simon, Charles Cottet, André Dauchez, Gaston Le Mains), il dédie quelques passages aux Hollandais et aux Flamand, repris ci-dessous d’après l’édition Calmann-Lévy (1920).

Dans ses Notes d’un amateur de couleurs, René Bazin (1853-1932), romancier à succès de son vivant, tombé aujourd’hui au purgatoire des lettres, s’arrête en vingt-cinq chapitres sur la passion qu’il vouait aux arts graphiques et à la nature. « Je ne m’y connais pas en peinture, nous prévient-il, et je cherche à pénétrer la substance des tableaux que j’ai vus, et, par elle, l’âme de l’artiste. » À côté de pages consacrées à Millet (« L’attitude »), Théodore Rousseau (« Rousseau et Millet »), Turner (« Trois vaisseaux de Turner »), Ingres (« Monsieur Ingres »), à des vitraux de Sainte-Gudule (« De quelques vitraux modernes »), à des pièces du musée de Tervuren (« Nos arbres »), aux tapisseries (« Tapisseries des Gobelins »), à Frits Thaulow (« Le portrait des maisons »), à Henri Le Sidaner (« L’œuvre d’Henri Le Sidaner »), à Louis Pasteur (« Les pastels d’un grand savant »), à l’Alsacier Charles Spindler (« Un maître marqueteur : Charles Spindler »), à l’architecte Sainte-Marie Perrin ainsi qu’à des peintres, graveurs ou aquarellistes de moindre renom (Henry Grosjean, Auguste Pointelin, Charles Lameire, Claude Ferdinand Gaillard, Émile-René Ménard, Lucien Simon, Charles Cottet, André Dauchez, Gaston Le Mains), il dédie quelques passages aux Hollandais et aux Flamand, repris ci-dessous d’après l’édition Calmann-Lévy (1920).

LE CHOIX DE L’HEURE DANS LE PAYSAGE

Quelle vernisseuse que la pluie fondant la terre ! quelle broyeuse de jaune, d’orangé, de brun rouge ! quelle reine des couleurs fauves ! Une école seulement a bien parlé de la boue. Étudiez les maîtres hollandais ; voyez ce qu’ils ont mélangé de couleurs et comme ils ont tordu la pâte, pour illustrer, pour magnifier la cour piétinée d’une chaumine rousse, ou les abords d’un puits, ou la chaussée d’une levée. C’est tressé aussi richement que le vêtement de l’ange qui s’envole, dans le Tobie de Rembrandt.

Les Hollandais et les Flamands furent les maîtres du nuage, parce qu’ils voyaient plus de ciel, et qu’ils étaient patients. Ceux d’entre eux qui voyagèrent beaucoup en Italie, comme Karel-Dujardin, connurent bien la différence entre le nuage et la brume. Leurs moutons blancs sont de pures merveilles. Notre Lorrain, heureusement, les a tous dépassés dans l’intelligence de ces soirs lumineux où la terre n’est qu’un accompagnement du ciel, dans la science de l’or et du blond, et de l’harmonie de toutes les choses pénétrées de soleil, qui sont entrées dans l’ombre et qui l’éclairent encore. Le secret de sa manière n’a pas été retrouvé. C’est le génie. Mais ils n’ont pas cessé, depuis lors, d’être nombreux, les peintres qui ont senti profondément et tenté de traduire la mélancolie éclatante du soir, sa finesse, sa menace ou sa joie.

LA COMPOSITION DU PAYSAGE

Quel monde, et comme vous serez impuissant à tout dire ! Les Hollandais eux-mêmes, qui peignaient les gouttes d’eau pendantes à la pointe des herbes et les images qui se miraient dans la goutte d’eau, ont laissé de côté bien des détails que saisissait leur œil habitué à la loupe. Fidélité impossible, et d’ailleurs inutile, et condamnée par le grand art. Quand un peintre représente, sur la toile, un kilomètre carré de la terre vivante, peu importe un lézard endormi au premier plan. Ce que nous lui demandons, ce qu’il nous donne, c’est l’impression qu’il a eue. Il a discerné l’essentiel dans l’image infiniment complexe ; il nous livre les éléments de résurrection. Les découvrir, les fixer, c’est tout son secret, et, s’il y réussit, c’est son génie.

LES GRANDS ESPACES

Les grands espaces, la mer nous les ouvre aussi. […] Le Lorrain cherche leur magnificence dans le reflet des nuages, des façades et des quais. Les peintres des Pays-Bas, qui n’ont point le même ciel, posent sur les lames grises beaucoup de navires, et attachent aux mâts beaucoup de drapeaux en tumulte. Tous ou presque tous pensent à l’aventure de la mer, à celle du vent, des rochers et des pirates, et aussi au profit que les marchands retirent des expéditions heureuses ; car elles ont fait faire de belles commandes : portraits d’hommes, portraits de femmes, groupes de bourgeois, chefs de guilde et vivant déjà noblement. L’amour de la mer pour elle-même, le sentiment de l’étendue avec notre âme seule habitante, on peut cependant les reconnaître, un peu effrayés, dans deux ou trois petits tableaux de Van de Velde et de Ruisdael.

À PROPOS DES PORTRAITS DE REMBRANDT

On ne fait pas un artiste en vingt leçons, ni en mille. Un homme naît, il est doué d’une sensibilité clairvoyante ; la beauté répandue autour de nous n’est pas seulement pour lui une cause de joie, d’exaltation, d’éducation : il en devine les éléments, même dans sa jeunesse, plus tard il les voit, et, dès le commencement, il tente de l’exprimer. Les hommes primitifs qui gravaient, sur les parois des cavernes, et d’un trait magnifique, les rennes et les bisons, n’avaient pas de maîtres. Ils dessinaient d’après leur âme, ils simplifiaient une image, vivante en eux, et dont un sens mystérieux leur avait révélé les seules lignes émouvantes. Je  pense à cela, souvent, lorsque je rencontre, par la ville, tant de jeunes rapins qui se rendent chez le maître, à l’atelier où ils perdent un temps précieux. J’ai envie de leur dire : « Vous allez apprendre ce qu’il faudra oublier, la manière qu’ont les autres de faire ce que vous voulez faire. Il y a un apprentissage nécessaire pour les métiers qui sont de l’imitation ; mais peut-on soutenir qu’il y a un apprentissage des arts ? » Et je continue le discours qu’ils n’entendent pas. « Jeunes gens qui avez l’œil vif, la barbe en pointe et le chapeau calabrais, il me semble que si j’avais votre âge et votre rêve, je serais un passant dans diverses études et officines, mais je ne demeurerais dans aucune. J’irais apprendre, chez un dessinateur sévère, à tailler un crayon et un bâton de fusain, à tracer la ligne d’horizon et les petits carrés qui servent, ou peuvent servir à la construction d’un ensemble ; puis, je le saluerais : ‘‘Merci, cher maître, je vais ailleurs.’’ J’irais chez un graveur, homme à la main légère, pour savoir ce qu’est un burin et ce qu’est une eau-forte, pour avoir, à ma disposition, ces deux puissances, qui se prêtent si bien à la fantaisie, et approchent le plus de la couleur. Je vivrais quelques mois chez un architecte, afin de ne pas ignorer les proportions d’une maison, et de feuilleter les grands livres d’images, où sont les pensées les plus complètes et les prières les plus durables que les hommes aient exprimées autrement que par les mots. Je demanderais à un peintre l’adresse d’un bon marchand de couleurs, et, s’il le connaissait, le secret des vieux maîtres, qui broyaient eux-mêmes la terre de Sienne. Quelques visites encore, chez divers artisans de moindre importance, et je me mettrais à travailler, comptant, pour souligner mes fautes, sur le goût qui nous avertit le plus souvent, et sur les petits amis, qui ne manquent jamais de le faire. »

pense à cela, souvent, lorsque je rencontre, par la ville, tant de jeunes rapins qui se rendent chez le maître, à l’atelier où ils perdent un temps précieux. J’ai envie de leur dire : « Vous allez apprendre ce qu’il faudra oublier, la manière qu’ont les autres de faire ce que vous voulez faire. Il y a un apprentissage nécessaire pour les métiers qui sont de l’imitation ; mais peut-on soutenir qu’il y a un apprentissage des arts ? » Et je continue le discours qu’ils n’entendent pas. « Jeunes gens qui avez l’œil vif, la barbe en pointe et le chapeau calabrais, il me semble que si j’avais votre âge et votre rêve, je serais un passant dans diverses études et officines, mais je ne demeurerais dans aucune. J’irais apprendre, chez un dessinateur sévère, à tailler un crayon et un bâton de fusain, à tracer la ligne d’horizon et les petits carrés qui servent, ou peuvent servir à la construction d’un ensemble ; puis, je le saluerais : ‘‘Merci, cher maître, je vais ailleurs.’’ J’irais chez un graveur, homme à la main légère, pour savoir ce qu’est un burin et ce qu’est une eau-forte, pour avoir, à ma disposition, ces deux puissances, qui se prêtent si bien à la fantaisie, et approchent le plus de la couleur. Je vivrais quelques mois chez un architecte, afin de ne pas ignorer les proportions d’une maison, et de feuilleter les grands livres d’images, où sont les pensées les plus complètes et les prières les plus durables que les hommes aient exprimées autrement que par les mots. Je demanderais à un peintre l’adresse d’un bon marchand de couleurs, et, s’il le connaissait, le secret des vieux maîtres, qui broyaient eux-mêmes la terre de Sienne. Quelques visites encore, chez divers artisans de moindre importance, et je me mettrais à travailler, comptant, pour souligner mes fautes, sur le goût qui nous avertit le plus souvent, et sur les petits amis, qui ne manquent jamais de le faire. »

La plupart des patrons ne sont que des pousse-pousse. Ils introduisent le tableau dans les expositions, ils le font accrocher au bon endroit. Mais quelle part ont-ils dans une œuvre qui ne mérite d’être que si elle est nouvelle, différente de la leçon apprise, et telle qu’on y découvre une formule inédite d’un amour très ancien ?

Le bon Millet entra dans l’atelier de Paul Delaroche. Que pouvait le peintre des Enfants d’Édouard pour ce génie de plein air ? Il passait quelquefois devant les chevalets, sans manifester son sentiment, si ce n’est par une moue, un petit sifflement, un froncement de sourcils, jugements dont les motifs échappaient à l’élève ; quelquefois il s’arrêtait, et, de ses lèvres sibyllines, tombait l’une des trois formules : « Ici, il en manque ; – ici, c’est trop grand ; – ici, c’est mauvais. » Millet, qui avait de l’esprit, comprit tout de suite, et s’en alla. Combien d’autres restent, qui n’ont d’autre adjuvant que les refrains tout aussi vides des bonzes d’aujourd’hui ! Et la vie est à la porte qui les attend ! Et ils ont cent modèles gratuits, qui ne demandent qu’à poser, depuis la concierge, en bas, jusqu’au chat de la gouttière ! J’ai connu un vieux peintre, – il me semble qu’il avait été directeur de notre École de Rome, – qui ne pouvait souffrir ce genre de leçons. Il recevait dans un salon tout tapissé de tableaux, la dernière œuvre étant sur un chevalet, en face de la fenêtre, à la place où, jadis, s’asseyait la maîtresse de la maison. Et il y venait beaucoup de monde. Les conseils, on peut le croire, ne manquaient pas. Le visiteur se tenait, l’œil mi-clos, devant le chevalet; il méditait, il disait : « C’est de premier ordre, maître, et cependant, de ce côté, j’aurais voulu un peu plus... » Le mot hésitait, mais la main n’hésitait pas. Elle se dressait, le pouce bien écarté, large, formant spatule, les autres doigts repliés ; elle descendait en festons, lentement, et terminait le geste en brusque virgule : « J’aurais voulu un peu plus de ça. – Très bien ! très bien ! Ah ! vous souhaiteriez, vous aussi, un peu plus de ça ? Attendez ! » Le bonhomme courait exaspéré, trépidant sur ses jambes comme une marionnette sur ses crins, jusqu’à la table où il avait mis lui-même, en prévision, une feuille de papier et un crayon. « Tenez, monsieur, voilà de quoi expliquer votre pensée ; je ne la comprenais pas : expliquez-la ! » Le visiteur refusait invariablement le crayon, et le peintre, radouci, concluait : « J’aurais cependant aimé savoir de vous ce que vous entendiez par un peu plus de ça. Le mot n’est pas nouveau, croyez-m’en, ni le geste. Mais je n’ai jamais pu avoir la définition. »

Le bon Millet entra dans l’atelier de Paul Delaroche. Que pouvait le peintre des Enfants d’Édouard pour ce génie de plein air ? Il passait quelquefois devant les chevalets, sans manifester son sentiment, si ce n’est par une moue, un petit sifflement, un froncement de sourcils, jugements dont les motifs échappaient à l’élève ; quelquefois il s’arrêtait, et, de ses lèvres sibyllines, tombait l’une des trois formules : « Ici, il en manque ; – ici, c’est trop grand ; – ici, c’est mauvais. » Millet, qui avait de l’esprit, comprit tout de suite, et s’en alla. Combien d’autres restent, qui n’ont d’autre adjuvant que les refrains tout aussi vides des bonzes d’aujourd’hui ! Et la vie est à la porte qui les attend ! Et ils ont cent modèles gratuits, qui ne demandent qu’à poser, depuis la concierge, en bas, jusqu’au chat de la gouttière ! J’ai connu un vieux peintre, – il me semble qu’il avait été directeur de notre École de Rome, – qui ne pouvait souffrir ce genre de leçons. Il recevait dans un salon tout tapissé de tableaux, la dernière œuvre étant sur un chevalet, en face de la fenêtre, à la place où, jadis, s’asseyait la maîtresse de la maison. Et il y venait beaucoup de monde. Les conseils, on peut le croire, ne manquaient pas. Le visiteur se tenait, l’œil mi-clos, devant le chevalet; il méditait, il disait : « C’est de premier ordre, maître, et cependant, de ce côté, j’aurais voulu un peu plus... » Le mot hésitait, mais la main n’hésitait pas. Elle se dressait, le pouce bien écarté, large, formant spatule, les autres doigts repliés ; elle descendait en festons, lentement, et terminait le geste en brusque virgule : « J’aurais voulu un peu plus de ça. – Très bien ! très bien ! Ah ! vous souhaiteriez, vous aussi, un peu plus de ça ? Attendez ! » Le bonhomme courait exaspéré, trépidant sur ses jambes comme une marionnette sur ses crins, jusqu’à la table où il avait mis lui-même, en prévision, une feuille de papier et un crayon. « Tenez, monsieur, voilà de quoi expliquer votre pensée ; je ne la comprenais pas : expliquez-la ! » Le visiteur refusait invariablement le crayon, et le peintre, radouci, concluait : « J’aurais cependant aimé savoir de vous ce que vous entendiez par un peu plus de ça. Le mot n’est pas nouveau, croyez-m’en, ni le geste. Mais je n’ai jamais pu avoir la définition. »

Quel maître a formé le plus profond des peintres, Rembrandt ? Souvenez-vous qu’à l’âge de quinze ans, le fils du meunier Harmen Gerritsz quitta l’Université de Leyde, où il était plus que médiocre écolier, et obtint de ne plus travailler que le dessin et la peinture. Chez qui ? Chez un compatriote qui avait habité l’Italie, qui avait vu la terre très illustre des arts, et que le reflet de cette lumière du Midi, mieux que le talent, rendait fameux. Le maître était un italianisant. Et où peut-on découvrir, chez Rembrandt, la méthode italienne, la clarté italienne, le goût des belles demeures où le marbre domine ? Non, le robuste gars fit semblant d’être le disciple de quelqu’un ; il ne le fut que de lui-même et des choses de son goût, et de la vie. Il ne cessa point, si ce n’est pour six mois peut-être, de regarder le moulin de Leyde, les canaux, les rues, les visages familiers, pendant la période décisive. Ses biographes parlent de sa prodigieuse ardeur au travail. Il dessinait tout, disent-ils. Et c’est bien là le maître véritable : tout.

Je ne puis voir un portrait de Rembrandt sans admirer la valeur dramatique, le génie de romancier de ce grand homme. Sa compréhension de la douleur ou de la mélancolie n’a point d’égale, je veux dire dans le modelé des visages. Beaucoup de maîtres italiens, de ces primitifs qui étaient des âmes de haut vol et de maigre procédé, avaient trouvé, pour le visage du Christ ou de la Mater Dolorosa, des accents dune douleur plus qu’humaine. La tragédie sacrée avait en eux des acteurs perpétuels et à chaque fois émus. Lui, très vite, il a vu le sérieux des âges différents, la préoccupation, l’usure commençante ou profonde de chacun. Il a été l’observateur de la ride, du pli, du mouvement et de l’épaisseur des paupières, de la pesanteur des années. Il y a mis de la somptuosité. Et il a montré non pas la beauté reconnaissable sous ses transformations, mais par elles renouvelée et souvent agrandie. Car la jeunesse est belle, mais la victoire blessée peut l’être plus. Quelque chose de l’immortalité peut briller dans la fatigue, et le chant ininterrompu, ardent, sortir des ruines.

Je ne puis voir un portrait de Rembrandt sans admirer la valeur dramatique, le génie de romancier de ce grand homme. Sa compréhension de la douleur ou de la mélancolie n’a point d’égale, je veux dire dans le modelé des visages. Beaucoup de maîtres italiens, de ces primitifs qui étaient des âmes de haut vol et de maigre procédé, avaient trouvé, pour le visage du Christ ou de la Mater Dolorosa, des accents dune douleur plus qu’humaine. La tragédie sacrée avait en eux des acteurs perpétuels et à chaque fois émus. Lui, très vite, il a vu le sérieux des âges différents, la préoccupation, l’usure commençante ou profonde de chacun. Il a été l’observateur de la ride, du pli, du mouvement et de l’épaisseur des paupières, de la pesanteur des années. Il y a mis de la somptuosité. Et il a montré non pas la beauté reconnaissable sous ses transformations, mais par elles renouvelée et souvent agrandie. Car la jeunesse est belle, mais la victoire blessée peut l’être plus. Quelque chose de l’immortalité peut briller dans la fatigue, et le chant ininterrompu, ardent, sortir des ruines.

Souvenez-vous des divers portraits que Rembrandt a faits de lui-même : de celui de la National Gallery, où il est jeune, vêtu et coiffé de velours ; de celui de Vienne, où il est vieux, de face, habillé comme un mineur qui sort du puits : le front n’a pas désarmé ; la volonté lutteuse, le sentiment de la puissance, qui était joyeux au début, s’est voilé de tristesse, mais sait mieux où il tend et à travers quoi il ira. À quelle époque le second a-t-il été peint ? Je l’ignore. Mais je suis sur que le peintre avait perdu Saskia, la jeune femme aux frisons blonds, qu’il avait épousée en 1634 ; que la jalousie des entrepreneurs de portraits, ses rivaux, lui faisait une guerre de tarifs et de calomnies ; qu’il entendait encore les bourgeoises d’Amsterdam, jeunes et vieilles, dames à collerettes, parler de la Ronde de nuit : « Un insupportable tableau, ma chère, que cette prise d’armes de la garde civique ! Je ne dis pas cela par dépit ; tout Amsterdam déclare que le seigneur capitaine Banning Cocq, mon époux, a été représenté fort avantageusement par le peintre, au premier rang, comme il convient, et avec une écharpe seyante et militaire ; il en est de même pour le lieutenant ; mais les hommes de la compagnie, même les marchands les plus importants, sont tout à fait sacrifiés ; on les reconnaît à peine ; tout est noir ; je comprends très bien le mécontentement de nos amies. Elles disent toutes qu’on aurait dû commander le tableau à un peintre capable de faire de la peinture claire ! »

Cet homme qui jouait avec l’ombre étonnait ses contemporains. Il ne les rajeunissait pas. Il avait l’esprit si pénétrant, que, pour les avoir fréquentés quelques heures, et regardés sans songer à ce qu’ils lui disaient, bien qu’il en fît semblant, il pouvait fixer sur la toile leur humeur véritable, leur rêve secret, l’orgueil de la richesse ou du sang, la trace de plus d’un chagrin, de plus d’un appétit, et de la désillusion, ce qui est de l’histoire universelle. Souvenez-vous encore du portrait de son frère, de l’admirable vieillard juif de la collection Wallace, de l’Homme au casque d’or, du constructeur de navires et de sa femme, du portrait d’Elisabeth Bas, bonne femme impérieuse, empâtée, prête à discuter sur la Bible et sur les comptes des chambrières. Cette puissance divinatrice, sans laquelle il n’y a point de peintre de portraits, Rembrandt l’avait reçue. Mais ce n’était pas de son maître Jacob van Swanenburch.

Il savait également qu’il est une espèce de portraits qu’il ne faut pas traiter en profondeur, et qu’un peu de philosophie suffirait à gâter : ceux des toutes jeunes jolies femmes. Ainsi fit-il un petit nombre de fois. Il a peint quelques-unes de ces tulipes de Hollande, très colorées, droites ou penchées, qui disent seulement : « Regardez-moi ! N’est-ce pas que je mérite de vivre et d’être aimée ? » Ce secret de l’exception, Rembrandt le devina, comme la règle elle-même. Van Swanenburch n’y fut pour rien.

Il savait également qu’il est une espèce de portraits qu’il ne faut pas traiter en profondeur, et qu’un peu de philosophie suffirait à gâter : ceux des toutes jeunes jolies femmes. Ainsi fit-il un petit nombre de fois. Il a peint quelques-unes de ces tulipes de Hollande, très colorées, droites ou penchées, qui disent seulement : « Regardez-moi ! N’est-ce pas que je mérite de vivre et d’être aimée ? » Ce secret de l’exception, Rembrandt le devina, comme la règle elle-même. Van Swanenburch n’y fut pour rien.

J’admettrai cependant qu’il put donner à son élève un avis de quelque importance sur un point contesté : il appartenait à l’école minutieuse.

Toute la Hollande est ratisseuse et patiente. Il dut enseigner au fils du meunier de Leyde qu’il faut soigner chaque détail dans un bon portrait, peindre une collerette comme un œil, avec autant de respect, se complaire dans l’arrangement des plis d’un justaucorps, dans l’éclat d’une chaîne de cou, dans les reflets plongeants d’une fourrure très fine et souple autour d’une manche. Les peintres d’aujourd’hui sont en général d’un autre sentiment. Ils mettent bien de la couleur partout, mais ils ne dessinent que le visage et parfois les mains. Ils déclarent que l’enveloppe ne doit pas être finie. « Si elle l’était, disent-ils, l’attention risquerait de s’égarer, et la figure disparaîtrait. » Je ne dis pas non. C’est le danger. Pour l’écarter, il n’y a qu’un moyen : faire vivre une âme dans le visage. Elle commande alors tout l’œuvre, et c’est vers elle, irrésistiblement, que nos regards, amusés ailleurs, remontent avec respect.

NOS ARBRES

L’orme aussi est un blond. Il a eu ses bons portraitistes, mais dans le pays de Flandre et de Hollande, et en Angleterre principalement. Je ne trouve pas que nos peintres lui aient fait la part que méritent sa beauté, ses services, son étroit voisinage avec nous.

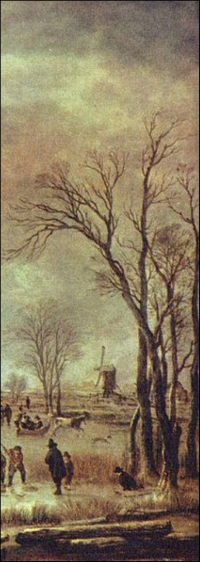

MONSIEUR INGRES

En quittant « Monsieur Ingres », je me souviens que j’allais souvent visiter, dans la salle du Jeu de Paume, une autre exposition, celle des grands et des petits maîtres hollandais, et que je revenais chez moi en comparant France et Hollande. Pour la patience, je donnais le prix aux Hollandais. Ils ont fait de solides œuvres où rien n’est négligé, et ils ne peignent pas de beaux hommes, ni de belles femmes, ni des paysages étonnants : mais, mon Dieu, que tout cela est vrai, et quelquefois profond ! Je veux bien qu’un portrait soit intéressant, quand on peut dire au personnage : « Vous êtes un homme arrivé ; je devine ce que vous êtes et qui vous êtes, si votre amitié est souhaitable, votre parole sûre, votre esprit clair ou fourbe, et s’il faut me réjouir ou non, lorsque je vous rencontrerai. » Mais les meilleurs artistes de Hollande nous mènent bien plus loin : ils racontent le passé, et les chemins nous sont connus, que tant d’artistes ne savent pas voir, ces chemins et ces secrets dont la fatigue est écrite en nous. Ô mes chers Hollandais, vous n’êtes pas éblouis par le rang, la richesse, le charme même de vos modèles. Vous les vieillissez tous. Vous savez, et vous le faites bien voir, que les joues, le front, le menton d’un homme de trente ans ne sont pas exprimés par ces glacis bien nets qui ne conviennent qu’à la première jeunesse ; votre œil découvre les petites ruines commencées, celles qu’on peut attribuer à la pensée, les moindres le plus souvent, et les autres ; vous aimez les fortes griffades de la lumière sur le bout d’un nez, sur les pommettes, sur un bouton de métal et la garde d’une épée, mais vous ne croyez pas avoir tout dit quand vous les avez notées et rendues éclatantes ; vous poursuivez le jour jusqu’aux replis des étoffes et jusqu’au fond des chambres, et il n’y a pas de noir en vous, parce qu’il n’y en a pas dans la nature. Vos tableaux sont devenus, étant chargés de siècles, d’un blond vert ou d’un blond roux que vous ne pouviez prévoir mais rien n’efface des harmonies bien établies. Il arrive même que le temps les respecte entièrement. Tenez : un des paysages de cette exposition, une grande scène de patinage, de Van der Neer, avait gardé tout son duvet de jeune tableau. On y voyait du rose, du rose de Hollande, un ciel fleuri de longues bandes de glaïeuls. Il en tombait des reflets jusque sur les voisins. Quels frais coloristes vous étiez ! Et puis, nul après vous n’a mis tant de mouvement, ni tant de légèreté, dans des ciels plus étendus. Vous êtes, dans l’universel concours, les premiers en nuages et les premiers dans la préparation du roman.

En quittant « Monsieur Ingres », je me souviens que j’allais souvent visiter, dans la salle du Jeu de Paume, une autre exposition, celle des grands et des petits maîtres hollandais, et que je revenais chez moi en comparant France et Hollande. Pour la patience, je donnais le prix aux Hollandais. Ils ont fait de solides œuvres où rien n’est négligé, et ils ne peignent pas de beaux hommes, ni de belles femmes, ni des paysages étonnants : mais, mon Dieu, que tout cela est vrai, et quelquefois profond ! Je veux bien qu’un portrait soit intéressant, quand on peut dire au personnage : « Vous êtes un homme arrivé ; je devine ce que vous êtes et qui vous êtes, si votre amitié est souhaitable, votre parole sûre, votre esprit clair ou fourbe, et s’il faut me réjouir ou non, lorsque je vous rencontrerai. » Mais les meilleurs artistes de Hollande nous mènent bien plus loin : ils racontent le passé, et les chemins nous sont connus, que tant d’artistes ne savent pas voir, ces chemins et ces secrets dont la fatigue est écrite en nous. Ô mes chers Hollandais, vous n’êtes pas éblouis par le rang, la richesse, le charme même de vos modèles. Vous les vieillissez tous. Vous savez, et vous le faites bien voir, que les joues, le front, le menton d’un homme de trente ans ne sont pas exprimés par ces glacis bien nets qui ne conviennent qu’à la première jeunesse ; votre œil découvre les petites ruines commencées, celles qu’on peut attribuer à la pensée, les moindres le plus souvent, et les autres ; vous aimez les fortes griffades de la lumière sur le bout d’un nez, sur les pommettes, sur un bouton de métal et la garde d’une épée, mais vous ne croyez pas avoir tout dit quand vous les avez notées et rendues éclatantes ; vous poursuivez le jour jusqu’aux replis des étoffes et jusqu’au fond des chambres, et il n’y a pas de noir en vous, parce qu’il n’y en a pas dans la nature. Vos tableaux sont devenus, étant chargés de siècles, d’un blond vert ou d’un blond roux que vous ne pouviez prévoir mais rien n’efface des harmonies bien établies. Il arrive même que le temps les respecte entièrement. Tenez : un des paysages de cette exposition, une grande scène de patinage, de Van der Neer, avait gardé tout son duvet de jeune tableau. On y voyait du rose, du rose de Hollande, un ciel fleuri de longues bandes de glaïeuls. Il en tombait des reflets jusque sur les voisins. Quels frais coloristes vous étiez ! Et puis, nul après vous n’a mis tant de mouvement, ni tant de légèreté, dans des ciels plus étendus. Vous êtes, dans l’universel concours, les premiers en nuages et les premiers dans la préparation du roman.

Le Passage à l’Europe présente une version revue et actualisée du Passage naar Europa (Historische Uitgeverij, 2009), dont la parution avait été saluée par l’historien français Christophe de Voogd : « C’est prendre un risque très calculé que d’annoncer, avec la récente parution à Amsterdam du Passage à l’Europe, histoire d’un commencement, du jeune philosophe et historien Luuk van Middelaar, l’arrivée d’un livre, directement tiré d’une thèse de doctorat, qui fera date dans l’abondante littérature sur la construction européenne. Car pour tout ceux, qu’ils soient europhiles ou eurosceptiques, qui déplorent l’abstraction et/ou la partialité d’ouvrages parfois décevants sur cet irritant ‘‘objet politique non identifié’’, voici l’antidote si longtemps attendu.

Le Passage à l’Europe présente une version revue et actualisée du Passage naar Europa (Historische Uitgeverij, 2009), dont la parution avait été saluée par l’historien français Christophe de Voogd : « C’est prendre un risque très calculé que d’annoncer, avec la récente parution à Amsterdam du Passage à l’Europe, histoire d’un commencement, du jeune philosophe et historien Luuk van Middelaar, l’arrivée d’un livre, directement tiré d’une thèse de doctorat, qui fera date dans l’abondante littérature sur la construction européenne. Car pour tout ceux, qu’ils soient europhiles ou eurosceptiques, qui déplorent l’abstraction et/ou la partialité d’ouvrages parfois décevants sur cet irritant ‘‘objet politique non identifié’’, voici l’antidote si longtemps attendu. Ce livre raconte un événement lent et majeur : la genèse d’un ordre politique européen.

Ce livre raconte un événement lent et majeur : la genèse d’un ordre politique européen.  Luuk van Middelaar (1973) est philosophe et historien, auteur de Politicide. L’assassinat du politique dans la philosophie française (1999) et ancien chroniqueur au quotidien NRC Handelsblad. Après avoir travaillé tant à Bruxelles, au sein du cabinet d’un commissaire européen, qu’au Parlement néerlandais, il est depuis 2010 la plume du premier Président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. Le Passage à l’Europe a remporté le prix Socrate 2010 récompensant le meilleur livre de philosophie écrit en néerlandais.

Luuk van Middelaar (1973) est philosophe et historien, auteur de Politicide. L’assassinat du politique dans la philosophie française (1999) et ancien chroniqueur au quotidien NRC Handelsblad. Après avoir travaillé tant à Bruxelles, au sein du cabinet d’un commissaire européen, qu’au Parlement néerlandais, il est depuis 2010 la plume du premier Président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. Le Passage à l’Europe a remporté le prix Socrate 2010 récompensant le meilleur livre de philosophie écrit en néerlandais.

Dans ses Notes d’un amateur de couleurs,

Dans ses Notes d’un amateur de couleurs,

pense à cela, souvent, lorsque je rencontre, par la ville, tant de jeunes rapins qui se rendent chez le maître, à l’atelier où ils perdent un temps précieux. J’ai envie de leur dire : « Vous allez apprendre ce qu’il faudra oublier, la manière qu’ont les autres de faire ce que vous voulez faire. Il y a un apprentissage nécessaire pour les métiers qui sont de l’imitation ; mais peut-on soutenir qu’il y a un apprentissage des arts ? » Et je continue le discours qu’ils n’entendent pas. « Jeunes gens qui avez l’œil vif, la barbe en pointe et le chapeau calabrais, il me semble que si j’avais votre âge et votre rêve, je serais un passant dans diverses études et officines, mais je ne demeurerais dans aucune. J’irais apprendre, chez un dessinateur sévère, à tailler un crayon et un bâton de fusain, à tracer la ligne d’horizon et les petits carrés qui servent, ou peuvent servir à la construction d’un ensemble ; puis, je le saluerais : ‘‘Merci, cher maître, je vais ailleurs.’’ J’irais chez un graveur, homme à la main légère, pour savoir ce qu’est un burin et ce qu’est une eau-forte, pour avoir, à ma disposition, ces deux puissances, qui se prêtent si bien à la fantaisie, et approchent le plus de la couleur. Je vivrais quelques mois chez un architecte, afin de ne pas ignorer les proportions d’une maison, et de feuilleter les grands livres d’images, où sont les pensées les plus complètes et les prières les plus durables que les hommes aient exprimées autrement que par les mots. Je demanderais à un peintre l’adresse d’un bon marchand de couleurs, et, s’il le connaissait, le secret des vieux maîtres, qui broyaient eux-mêmes la terre de Sienne. Quelques visites encore, chez divers artisans de moindre importance, et je me mettrais à travailler, comptant, pour souligner mes fautes, sur le goût qui nous avertit le plus souvent, et sur les petits amis, qui ne manquent jamais de le faire. »

pense à cela, souvent, lorsque je rencontre, par la ville, tant de jeunes rapins qui se rendent chez le maître, à l’atelier où ils perdent un temps précieux. J’ai envie de leur dire : « Vous allez apprendre ce qu’il faudra oublier, la manière qu’ont les autres de faire ce que vous voulez faire. Il y a un apprentissage nécessaire pour les métiers qui sont de l’imitation ; mais peut-on soutenir qu’il y a un apprentissage des arts ? » Et je continue le discours qu’ils n’entendent pas. « Jeunes gens qui avez l’œil vif, la barbe en pointe et le chapeau calabrais, il me semble que si j’avais votre âge et votre rêve, je serais un passant dans diverses études et officines, mais je ne demeurerais dans aucune. J’irais apprendre, chez un dessinateur sévère, à tailler un crayon et un bâton de fusain, à tracer la ligne d’horizon et les petits carrés qui servent, ou peuvent servir à la construction d’un ensemble ; puis, je le saluerais : ‘‘Merci, cher maître, je vais ailleurs.’’ J’irais chez un graveur, homme à la main légère, pour savoir ce qu’est un burin et ce qu’est une eau-forte, pour avoir, à ma disposition, ces deux puissances, qui se prêtent si bien à la fantaisie, et approchent le plus de la couleur. Je vivrais quelques mois chez un architecte, afin de ne pas ignorer les proportions d’une maison, et de feuilleter les grands livres d’images, où sont les pensées les plus complètes et les prières les plus durables que les hommes aient exprimées autrement que par les mots. Je demanderais à un peintre l’adresse d’un bon marchand de couleurs, et, s’il le connaissait, le secret des vieux maîtres, qui broyaient eux-mêmes la terre de Sienne. Quelques visites encore, chez divers artisans de moindre importance, et je me mettrais à travailler, comptant, pour souligner mes fautes, sur le goût qui nous avertit le plus souvent, et sur les petits amis, qui ne manquent jamais de le faire. » Le bon Millet entra dans l’atelier de Paul Delaroche. Que pouvait le peintre des Enfants d’Édouard pour ce génie de plein air ? Il passait quelquefois devant les chevalets, sans manifester son sentiment, si ce n’est par une moue, un petit sifflement, un froncement de sourcils, jugements dont les motifs échappaient à l’élève ; quelquefois il s’arrêtait, et, de ses lèvres sibyllines, tombait l’une des trois formules : « Ici, il en manque ;

Le bon Millet entra dans l’atelier de Paul Delaroche. Que pouvait le peintre des Enfants d’Édouard pour ce génie de plein air ? Il passait quelquefois devant les chevalets, sans manifester son sentiment, si ce n’est par une moue, un petit sifflement, un froncement de sourcils, jugements dont les motifs échappaient à l’élève ; quelquefois il s’arrêtait, et, de ses lèvres sibyllines, tombait l’une des trois formules : « Ici, il en manque ; Je ne puis voir un portrait de Rembrandt sans admirer la valeur dramatique, le génie de romancier de ce grand homme. Sa compréhension de la douleur ou de la mélancolie n’a point d’égale, je veux dire dans le modelé des visages. Beaucoup de maîtres italiens, de ces primitifs qui étaient des âmes de haut vol et de maigre procédé, avaient trouvé, pour le visage du Christ ou de la Mater Dolorosa, des accents dune douleur plus qu’humaine. La tragédie sacrée avait en eux des acteurs perpétuels et à chaque fois émus. Lui, très vite, il a vu le sérieux des âges différents, la préoccupation, l’usure commençante ou profonde de chacun. Il a été l’observateur de la ride, du pli, du mouvement et de l’épaisseur des paupières, de la pesanteur des années. Il y a mis de la somptuosité. Et il a montré non pas la beauté reconnaissable sous ses transformations, mais par elles renouvelée et souvent agrandie. Car la jeunesse est belle, mais la victoire blessée peut l’être plus. Quelque chose de l’immortalité peut briller dans la fatigue, et le chant ininterrompu, ardent, sortir des ruines.

Je ne puis voir un portrait de Rembrandt sans admirer la valeur dramatique, le génie de romancier de ce grand homme. Sa compréhension de la douleur ou de la mélancolie n’a point d’égale, je veux dire dans le modelé des visages. Beaucoup de maîtres italiens, de ces primitifs qui étaient des âmes de haut vol et de maigre procédé, avaient trouvé, pour le visage du Christ ou de la Mater Dolorosa, des accents dune douleur plus qu’humaine. La tragédie sacrée avait en eux des acteurs perpétuels et à chaque fois émus. Lui, très vite, il a vu le sérieux des âges différents, la préoccupation, l’usure commençante ou profonde de chacun. Il a été l’observateur de la ride, du pli, du mouvement et de l’épaisseur des paupières, de la pesanteur des années. Il y a mis de la somptuosité. Et il a montré non pas la beauté reconnaissable sous ses transformations, mais par elles renouvelée et souvent agrandie. Car la jeunesse est belle, mais la victoire blessée peut l’être plus. Quelque chose de l’immortalité peut briller dans la fatigue, et le chant ininterrompu, ardent, sortir des ruines. Il savait également qu’il est une espèce de portraits qu’il ne faut pas traiter en profondeur, et qu’un peu de philosophie suffirait à gâter : ceux des toutes jeunes jolies femmes. Ainsi fit-il un petit nombre de fois. Il a peint quelques-unes de ces tulipes de Hollande, très colorées, droites ou penchées, qui disent seulement : « Regardez-moi ! N’est-ce pas que je mérite de vivre et d’être aimée ? » Ce secret de l’exception, Rembrandt le devina, comme la règle elle-même. Van Swanenburch n’y fut pour rien.

Il savait également qu’il est une espèce de portraits qu’il ne faut pas traiter en profondeur, et qu’un peu de philosophie suffirait à gâter : ceux des toutes jeunes jolies femmes. Ainsi fit-il un petit nombre de fois. Il a peint quelques-unes de ces tulipes de Hollande, très colorées, droites ou penchées, qui disent seulement : « Regardez-moi ! N’est-ce pas que je mérite de vivre et d’être aimée ? » Ce secret de l’exception, Rembrandt le devina, comme la règle elle-même. Van Swanenburch n’y fut pour rien.  En quittant « Monsieur Ingres », je me souviens que j’allais souvent visiter, dans la salle du Jeu de Paume, une autre exposition, celle des grands et des petits maîtres hollandais, et que je revenais chez moi en comparant France et Hollande. Pour la patience, je donnais le prix aux Hollandais. Ils ont fait de solides œuvres où rien n’est négligé, et ils ne peignent pas de beaux hommes, ni de belles femmes, ni des paysages étonnants : mais, mon Dieu, que tout cela est vrai, et quelquefois profond ! Je veux bien qu’un portrait soit intéressant, quand on peut dire au personnage : « Vous êtes un homme arrivé ; je devine ce que vous êtes et qui vous êtes, si votre amitié est souhaitable, votre parole sûre, votre esprit clair ou fourbe, et s’il faut me réjouir ou non, lorsque je vous rencontrerai. » Mais les meilleurs artistes de Hollande nous mènent bien plus loin : ils racontent le passé, et les chemins nous sont connus, que tant d’artistes ne savent pas voir, ces chemins et ces secrets dont la fatigue est écrite en nous. Ô mes chers Hollandais, vous n’êtes pas éblouis par le rang, la richesse, le charme même de vos modèles. Vous les vieillissez tous. Vous savez, et vous le faites bien voir, que les joues, le front, le menton d’un homme de trente ans ne sont pas exprimés par ces glacis bien nets qui ne conviennent qu’à la première jeunesse ; votre œil découvre les petites ruines commencées, celles qu’on peut attribuer à la pensée, les moindres le plus souvent, et les autres ; vous aimez les fortes griffades de la lumière sur le bout d’un nez, sur les pommettes, sur un bouton de métal et la garde d’une épée, mais vous ne croyez pas avoir tout dit quand vous les avez notées et rendues éclatantes ; vous poursuivez le jour jusqu’aux replis des étoffes et jusqu’au fond des chambres, et il n’y a pas de noir en vous, parce qu’il n’y en a pas dans la nature. Vos tableaux sont devenus, étant chargés de siècles, d’un blond vert ou d’un blond roux que vous ne pouviez prévoir mais rien n’efface des harmonies bien établies. Il arrive même que le temps les respecte entièrement. Tenez : un des paysages de cette exposition, une grande scène de patinage, de Van der Neer, avait gardé tout son duvet de jeune tableau. On y voyait du rose, du rose de Hollande, un ciel fleuri de longues bandes de glaïeuls. Il en tombait des reflets jusque sur les voisins. Quels frais coloristes vous étiez ! Et puis, nul après vous n’a mis tant de mouvement, ni tant de légèreté, dans des ciels plus étendus. Vous êtes, dans l’universel concours, les premiers en nuages et les premiers dans la préparation du roman.

En quittant « Monsieur Ingres », je me souviens que j’allais souvent visiter, dans la salle du Jeu de Paume, une autre exposition, celle des grands et des petits maîtres hollandais, et que je revenais chez moi en comparant France et Hollande. Pour la patience, je donnais le prix aux Hollandais. Ils ont fait de solides œuvres où rien n’est négligé, et ils ne peignent pas de beaux hommes, ni de belles femmes, ni des paysages étonnants : mais, mon Dieu, que tout cela est vrai, et quelquefois profond ! Je veux bien qu’un portrait soit intéressant, quand on peut dire au personnage : « Vous êtes un homme arrivé ; je devine ce que vous êtes et qui vous êtes, si votre amitié est souhaitable, votre parole sûre, votre esprit clair ou fourbe, et s’il faut me réjouir ou non, lorsque je vous rencontrerai. » Mais les meilleurs artistes de Hollande nous mènent bien plus loin : ils racontent le passé, et les chemins nous sont connus, que tant d’artistes ne savent pas voir, ces chemins et ces secrets dont la fatigue est écrite en nous. Ô mes chers Hollandais, vous n’êtes pas éblouis par le rang, la richesse, le charme même de vos modèles. Vous les vieillissez tous. Vous savez, et vous le faites bien voir, que les joues, le front, le menton d’un homme de trente ans ne sont pas exprimés par ces glacis bien nets qui ne conviennent qu’à la première jeunesse ; votre œil découvre les petites ruines commencées, celles qu’on peut attribuer à la pensée, les moindres le plus souvent, et les autres ; vous aimez les fortes griffades de la lumière sur le bout d’un nez, sur les pommettes, sur un bouton de métal et la garde d’une épée, mais vous ne croyez pas avoir tout dit quand vous les avez notées et rendues éclatantes ; vous poursuivez le jour jusqu’aux replis des étoffes et jusqu’au fond des chambres, et il n’y a pas de noir en vous, parce qu’il n’y en a pas dans la nature. Vos tableaux sont devenus, étant chargés de siècles, d’un blond vert ou d’un blond roux que vous ne pouviez prévoir mais rien n’efface des harmonies bien établies. Il arrive même que le temps les respecte entièrement. Tenez : un des paysages de cette exposition, une grande scène de patinage, de Van der Neer, avait gardé tout son duvet de jeune tableau. On y voyait du rose, du rose de Hollande, un ciel fleuri de longues bandes de glaïeuls. Il en tombait des reflets jusque sur les voisins. Quels frais coloristes vous étiez ! Et puis, nul après vous n’a mis tant de mouvement, ni tant de légèreté, dans des ciels plus étendus. Vous êtes, dans l’universel concours, les premiers en nuages et les premiers dans la préparation du roman.

The article explores how space is represented in Hans Christian Andersen’s I Spanien (1863). The travelog begins at the French border and continues through Spain via Gibraltar, down to Morocco, and from there back to Spain via another route. It is characterized by precise observations, numerous poems, and passages of lyrical prose. The descriptions of architecture and infrastructures, landscapes and cities are enriched with inter-textual references, historical background information, and the emotions of the first-person narrator. This creates a complex image of the spaces described, which is analyzed with the help of David Harvey’s Marxist cultural geography and Edward Said’s postcolonial theory. The emphasis of this inquiry is on the relationship between Denmark, Spain, and Africa in the topography of I Spanien. The article demonstrates how I Spanien establishes a hybrid geography of mutual relations and thus opens a space for a different understanding of the relationship between Europe and Africa than was common in the nineteenth century.

The article explores how space is represented in Hans Christian Andersen’s I Spanien (1863). The travelog begins at the French border and continues through Spain via Gibraltar, down to Morocco, and from there back to Spain via another route. It is characterized by precise observations, numerous poems, and passages of lyrical prose. The descriptions of architecture and infrastructures, landscapes and cities are enriched with inter-textual references, historical background information, and the emotions of the first-person narrator. This creates a complex image of the spaces described, which is analyzed with the help of David Harvey’s Marxist cultural geography and Edward Said’s postcolonial theory. The emphasis of this inquiry is on the relationship between Denmark, Spain, and Africa in the topography of I Spanien. The article demonstrates how I Spanien establishes a hybrid geography of mutual relations and thus opens a space for a different understanding of the relationship between Europe and Africa than was common in the nineteenth century. In postcolonial studies, the subversion of binary ways of thinking is regarded as a useful device for resistance. One of the strategies used for overcoming binaries is “mimicry”, which means that the colonized imitate their colonizers in order to communicate on the same level. At the same time, imitation can never be just a copy; it will always change the original. This hypothesis is examined using two literary texts from Scandinavia: Peter Høeg’s Rejse ind i et mørkt hjerte (1990) and Verner von Heidenstam’s Endymion (1889). Both texts connect the colonial situation with the subversion of gender differences. Høeg meets our expectations, since in his text the breakdown of the gender paradigm causes the deconstruction of the domination of colonial power, whereas the analysis leads us to the surprising result in Heidenstam’s text that the subversion of gender differences stabilizes the colonial difference.

In postcolonial studies, the subversion of binary ways of thinking is regarded as a useful device for resistance. One of the strategies used for overcoming binaries is “mimicry”, which means that the colonized imitate their colonizers in order to communicate on the same level. At the same time, imitation can never be just a copy; it will always change the original. This hypothesis is examined using two literary texts from Scandinavia: Peter Høeg’s Rejse ind i et mørkt hjerte (1990) and Verner von Heidenstam’s Endymion (1889). Both texts connect the colonial situation with the subversion of gender differences. Høeg meets our expectations, since in his text the breakdown of the gender paradigm causes the deconstruction of the domination of colonial power, whereas the analysis leads us to the surprising result in Heidenstam’s text that the subversion of gender differences stabilizes the colonial difference. Starting in 1830, the Dutch were obliged to reinforce their troops in the East Indies (now Indonesia) to extend their colonial domination. Because of the shortage of European soldiers, the Dutch turned to the Gold Coast in West Africa. As of 1637, they were in possession of Elmina, the commercial port of the Ashanti kingdom, from which tens of thousands of slaves were shipped to Brazil, Curacao, Surinam and other places to work on plantations. But the Dutch had little success recruiting Ashanti volunteers. Only 3,000 men left for Java between 1831 and 1872. These Belanda Hitam (Black Dutch) participated in military campaigns in Borneo, Bali, and Sumatra. They were considered to be “insolent Negroes,” unable to adapt to colonial society. And yet they eventually became completely integrated, and most of them stayed in Java and started families. To counterbalance their story of becoming Black Dutch citizens in the East Indies, I evoke the extraordinary adventure of two Ashanti princes, Kwasi and Kwame, who were sent to Holland to obtain a Dutch education and become Black Dutch citizens by striking the opposite path in a story related by Arthur Japin in his beautiful novel The Two Hearts of Kwasi Boachi.

Starting in 1830, the Dutch were obliged to reinforce their troops in the East Indies (now Indonesia) to extend their colonial domination. Because of the shortage of European soldiers, the Dutch turned to the Gold Coast in West Africa. As of 1637, they were in possession of Elmina, the commercial port of the Ashanti kingdom, from which tens of thousands of slaves were shipped to Brazil, Curacao, Surinam and other places to work on plantations. But the Dutch had little success recruiting Ashanti volunteers. Only 3,000 men left for Java between 1831 and 1872. These Belanda Hitam (Black Dutch) participated in military campaigns in Borneo, Bali, and Sumatra. They were considered to be “insolent Negroes,” unable to adapt to colonial society. And yet they eventually became completely integrated, and most of them stayed in Java and started families. To counterbalance their story of becoming Black Dutch citizens in the East Indies, I evoke the extraordinary adventure of two Ashanti princes, Kwasi and Kwame, who were sent to Holland to obtain a Dutch education and become Black Dutch citizens by striking the opposite path in a story related by Arthur Japin in his beautiful novel The Two Hearts of Kwasi Boachi. Although Frieda von Bülow and Karen Blixen lived in different times, they shared a strange community of fate. Both of them staged their lives in East Africa in novels: Bülow in Im Lande der Verheißung (1899) and Blixen in Out of Africa / Den afrikanske Farm (1937). The two writers share a colonial attitude and treat Africa in similar ways. They confess their adoration for African nature and succumb to the spell of exoticism when encountering a continent of charming beauty, all the while reaffirming their attachment to their worlds of origin by relying on the image of an immense African farm overseen by a woman with a firm hand. In the two novels, a white, European aristocratic woman is depicted as exercising authority over the indigenous population, thus enacting a kind of “feudal colonial feminism” as a condition for her own liberty and liberation. The African farm thus becomes a symbol of a utopian social project that opens up a field of unlimited possibilities, combinations, hybridizations, and reconstructions, erasing borders of time and space as well as those of identity.

Although Frieda von Bülow and Karen Blixen lived in different times, they shared a strange community of fate. Both of them staged their lives in East Africa in novels: Bülow in Im Lande der Verheißung (1899) and Blixen in Out of Africa / Den afrikanske Farm (1937). The two writers share a colonial attitude and treat Africa in similar ways. They confess their adoration for African nature and succumb to the spell of exoticism when encountering a continent of charming beauty, all the while reaffirming their attachment to their worlds of origin by relying on the image of an immense African farm overseen by a woman with a firm hand. In the two novels, a white, European aristocratic woman is depicted as exercising authority over the indigenous population, thus enacting a kind of “feudal colonial feminism” as a condition for her own liberty and liberation. The African farm thus becomes a symbol of a utopian social project that opens up a field of unlimited possibilities, combinations, hybridizations, and reconstructions, erasing borders of time and space as well as those of identity. This essay demonstrates the analytical potential of the motif of hunger in Knut Hamsun’s Sult (Hunger) (1890) and J. M. Coetzee’s Life & Times of Michael K (1983). Sult was published in Norway at the end the nineteenth century and Life & Times of Michael K in South Africa almost one hundred years later. In spite of these different historical and geographical backgrounds, the motif of hunger in both texts reveals similar questions. They explore strategies working against the modern disciplining of the body. This article presents a short history of hunger and analyzes the motif of hunger in the texts from a comparative perspective. It focuses on the semantics of the descriptions of hunger, on the perception of time, and on forms of control that are contrasted with the protagonists’ behaviour, revealing a close relation between hunger and the modern bio-political practices reflected in the texts.

This essay demonstrates the analytical potential of the motif of hunger in Knut Hamsun’s Sult (Hunger) (1890) and J. M. Coetzee’s Life & Times of Michael K (1983). Sult was published in Norway at the end the nineteenth century and Life & Times of Michael K in South Africa almost one hundred years later. In spite of these different historical and geographical backgrounds, the motif of hunger in both texts reveals similar questions. They explore strategies working against the modern disciplining of the body. This article presents a short history of hunger and analyzes the motif of hunger in the texts from a comparative perspective. It focuses on the semantics of the descriptions of hunger, on the perception of time, and on forms of control that are contrasted with the protagonists’ behaviour, revealing a close relation between hunger and the modern bio-political practices reflected in the texts. Nordahl Grieg (1902-1943) was a Norwegian traveller, journalist, poet, and a writer. In the 1930s, he became a communist and supported the USSR unconditionally. In interviews and features in the press, he approved of the Moscow trials (staged by Stalin against former Bolsheviks) and later the German-Soviet pact. But when the German army attacked his own country in April 1940, he immediately volunteered to defend it and became an ardent Norwegian patriot. In the novel Ung må verden ennu være (1938) (The World Must Still Be Young), Grieg describes the USSR, the trials, and the Spanish Civil War. He later stated that the novel was intended to justify soviet policy, including its more questionable sides. But when reading this work today, it appears rather to depict a dismal picture of soviet society. This article is an attempt to read Ung må verden ennu være from this perspective of what we know about its author. Grieg’s novel thus appears as a broad description of Europe in the 1930s, where the storm of major catastrophes is brewing.

Nordahl Grieg (1902-1943) was a Norwegian traveller, journalist, poet, and a writer. In the 1930s, he became a communist and supported the USSR unconditionally. In interviews and features in the press, he approved of the Moscow trials (staged by Stalin against former Bolsheviks) and later the German-Soviet pact. But when the German army attacked his own country in April 1940, he immediately volunteered to defend it and became an ardent Norwegian patriot. In the novel Ung må verden ennu være (1938) (The World Must Still Be Young), Grieg describes the USSR, the trials, and the Spanish Civil War. He later stated that the novel was intended to justify soviet policy, including its more questionable sides. But when reading this work today, it appears rather to depict a dismal picture of soviet society. This article is an attempt to read Ung må verden ennu være from this perspective of what we know about its author. Grieg’s novel thus appears as a broad description of Europe in the 1930s, where the storm of major catastrophes is brewing. In the Dutch Golden Age, the production of winter scenes in paintings reached a climax. In focusing on these representations of winter and coldness, one might wonder whether the paintings correlated with the actual weather. If so, do the paintings genuinely show the weather at the time they were painted? In this article, I discuss that, because the winter scenes became exceedingly appreciated by a buying public, painters began to produce these paintings without taking the actual weather into account. Eventually, they painted winter scènes de genre and developed a typology of images for these winter scenes. The unusual, rough coldness of the Little Ice Age winters actually taking place outside generally disappeared from the paintings, and joyful winter scenes were preferred.

In the Dutch Golden Age, the production of winter scenes in paintings reached a climax. In focusing on these representations of winter and coldness, one might wonder whether the paintings correlated with the actual weather. If so, do the paintings genuinely show the weather at the time they were painted? In this article, I discuss that, because the winter scenes became exceedingly appreciated by a buying public, painters began to produce these paintings without taking the actual weather into account. Eventually, they painted winter scènes de genre and developed a typology of images for these winter scenes. The unusual, rough coldness of the Little Ice Age winters actually taking place outside generally disappeared from the paintings, and joyful winter scenes were preferred.