Slauerhoff dans les brumes

Deux comptes rendus sur les romans

du Hollandais errant

(extraits)

Après le recueil de nouvelles Écume et cendre (1933) et en attendant La Vie sur terre (1934), dernier roman de J. Slauerhoff non encore traduit en français - parution prévue aux éditions Circé en 2012 -, voici quelques paragraphes en guise d’invitation à entrer dans Le Royaume interdit (1932) et La Révolte de Guadalajara (1937). Ils sont empruntés au articles « Les traces brouillées du poète » & « Mexique, terre de désenchantement » (http://brumes.wordpress.com/).

La littérature hollandaise est peu traduite en France. Souvent mélangée à ses homologues scandinaves dans un rayon « d’Europe du Nord » qui lui laisse une part fort modeste, elle n’a droit, dans les librairies, qu’à une visibilité réduite, voire inexistante. Les écrits de Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936) étaient indisponibles en français avant que la modeste maison vosgienne Circé ne s’empare de deux de ses romans : La Révolte de Guadelajara et Le Royaume interdit. L’œuvre de Slauerhoff méritait cette traduction tardive. Ni roman historique, ni poème en prose, ni texte fantastique, Le Royaume interdit constitue un objet littéraire déconcertant. Il entrecroise les destinées du poète national portugais, Camões, auteur des Lusiades et d’un radiotélégraphiste irlandais des années 1930, qui n’ont a priori qu’un rapport fort ténu, celui que la mer imprime à leurs destinées. Pourchassé par la vindicte d’un mari trompé qui n’est autre que l’héritier de la couronne portugaise, Camões s’exile, au milieu du XVIe siècle dans une colonie lointaine, Macao. La ville a été fondée par quelques aventuriers suite à la destruction, évoquée dans la scène d’ouverture du roman, du premier établissement portugais en Chine. Les quatre cents Portugais qui s’y sont installés pour trouver fortune vivent dans une semi-indépendance, menacés en permanence par l’immense Empire chinois qui leur fait face et avec lequel ils sont bien obligés de traiter pour survivre. Le roman fonctionne autour de quatre fils narratifs distincts : la description du climat social, religieux, économique et politique de la colonie ; les querelles entre le gouverneur Campos et sa fille, métisse qui tente d’échapper à l’emprise de ce dernier ; la proscription de Camões et sa tumultueuse arrivée en Chine ; l’errance du radiotélégraphiste irlandais, narrateur sans nom, quatre siècles plus tard. Cet élément du récit, dont le lecteur interroge le sens tout au long de la seconde partie, ouvre des perspectives nouvelles et inattendues au roman. […]

La littérature hollandaise est peu traduite en France. Souvent mélangée à ses homologues scandinaves dans un rayon « d’Europe du Nord » qui lui laisse une part fort modeste, elle n’a droit, dans les librairies, qu’à une visibilité réduite, voire inexistante. Les écrits de Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936) étaient indisponibles en français avant que la modeste maison vosgienne Circé ne s’empare de deux de ses romans : La Révolte de Guadelajara et Le Royaume interdit. L’œuvre de Slauerhoff méritait cette traduction tardive. Ni roman historique, ni poème en prose, ni texte fantastique, Le Royaume interdit constitue un objet littéraire déconcertant. Il entrecroise les destinées du poète national portugais, Camões, auteur des Lusiades et d’un radiotélégraphiste irlandais des années 1930, qui n’ont a priori qu’un rapport fort ténu, celui que la mer imprime à leurs destinées. Pourchassé par la vindicte d’un mari trompé qui n’est autre que l’héritier de la couronne portugaise, Camões s’exile, au milieu du XVIe siècle dans une colonie lointaine, Macao. La ville a été fondée par quelques aventuriers suite à la destruction, évoquée dans la scène d’ouverture du roman, du premier établissement portugais en Chine. Les quatre cents Portugais qui s’y sont installés pour trouver fortune vivent dans une semi-indépendance, menacés en permanence par l’immense Empire chinois qui leur fait face et avec lequel ils sont bien obligés de traiter pour survivre. Le roman fonctionne autour de quatre fils narratifs distincts : la description du climat social, religieux, économique et politique de la colonie ; les querelles entre le gouverneur Campos et sa fille, métisse qui tente d’échapper à l’emprise de ce dernier ; la proscription de Camões et sa tumultueuse arrivée en Chine ; l’errance du radiotélégraphiste irlandais, narrateur sans nom, quatre siècles plus tard. Cet élément du récit, dont le lecteur interroge le sens tout au long de la seconde partie, ouvre des perspectives nouvelles et inattendues au roman. […]

En écho à l’expérience d’extrême proximité que Slauerhoff ressentait pour le poète Tristan Corbière, l’Irlandais sent grandir en lui Camões. Le roman prend des tours fantastiques et les deux corps finissent par se rejoindre : comme dans l’œuvre de P.K. Dick, les différents plans de la réalité s’entremêlent et le lecteur se perd en conjectures. L’ homme sans nom vit la défense de Macao, où Camões, revenu incognito de son ambassade perdue, joua le premier rôle. Il devient brièvement Camões. Dans une Macao moderne, corrompue, crépusculaire, l’homme sans identité a vu s’entrouvrir un autre univers, celui, passé, du poète. Cette transformation vertigineuse l’accable. Résolu à demeurer ce qu’il était, à savoir personne, il fuit éperdument Camões, le monde interlope de Macao et sa propre existence, réduite à un statut professionnel. Aux frontières de deux mondes, la puissance du poète exilé s’est brisée sur le pouvoir temporel du gouverneur Campos. Mais elle a paradoxalement traversé les siècles. Le temps du poète n’est pas le temps commun. Son errance dans le monde a laissé une trace profonde, capable de perdre, des siècles plus tard, un obscur anonyme.

En écho à l’expérience d’extrême proximité que Slauerhoff ressentait pour le poète Tristan Corbière, l’Irlandais sent grandir en lui Camões. Le roman prend des tours fantastiques et les deux corps finissent par se rejoindre : comme dans l’œuvre de P.K. Dick, les différents plans de la réalité s’entremêlent et le lecteur se perd en conjectures. L’ homme sans nom vit la défense de Macao, où Camões, revenu incognito de son ambassade perdue, joua le premier rôle. Il devient brièvement Camões. Dans une Macao moderne, corrompue, crépusculaire, l’homme sans identité a vu s’entrouvrir un autre univers, celui, passé, du poète. Cette transformation vertigineuse l’accable. Résolu à demeurer ce qu’il était, à savoir personne, il fuit éperdument Camões, le monde interlope de Macao et sa propre existence, réduite à un statut professionnel. Aux frontières de deux mondes, la puissance du poète exilé s’est brisée sur le pouvoir temporel du gouverneur Campos. Mais elle a paradoxalement traversé les siècles. Le temps du poète n’est pas le temps commun. Son errance dans le monde a laissé une trace profonde, capable de perdre, des siècles plus tard, un obscur anonyme.

Écrit dans une prose dense et poétique, Le Royaume interdit ne livre pas tous ses secrets au terme d’une seule lecture. Les aventures du Macao colonial débordent de leur cadre temporel pour altérer le présent de l’homme sans nom. La puissance du poète affectera le quotidien de l’Irlandais, ses efforts rompant la cloison étanche des siècles pour le perdre, en proie à une impossible identification. En épurant le style du récit à ses seuls éléments indispensables, Slauerhoff frôle parfois l’abstraction : le délitement progressif de l’ambassade qu’envoie le gouverneur Campos à Pékin n’est pas seulement le récit d’une errance, elle est le motif philosophique d’une fuite éperdue de soi-même. Le monde colonial de Macao, menacé d’engloutissement par la puissance démographique et géographique chinoise, irrigue les errances de Camões et de l’homme sans nom. Aux franges de deux mondes, les identités se brouillent et les héros peuvent à la fois renoncer et exister, vivre pour l’éternité et périr sans fin. [lire l’intégralité du texte]

Écrit dans une prose dense et poétique, Le Royaume interdit ne livre pas tous ses secrets au terme d’une seule lecture. Les aventures du Macao colonial débordent de leur cadre temporel pour altérer le présent de l’homme sans nom. La puissance du poète affectera le quotidien de l’Irlandais, ses efforts rompant la cloison étanche des siècles pour le perdre, en proie à une impossible identification. En épurant le style du récit à ses seuls éléments indispensables, Slauerhoff frôle parfois l’abstraction : le délitement progressif de l’ambassade qu’envoie le gouverneur Campos à Pékin n’est pas seulement le récit d’une errance, elle est le motif philosophique d’une fuite éperdue de soi-même. Le monde colonial de Macao, menacé d’engloutissement par la puissance démographique et géographique chinoise, irrigue les errances de Camões et de l’homme sans nom. Aux franges de deux mondes, les identités se brouillent et les héros peuvent à la fois renoncer et exister, vivre pour l’éternité et périr sans fin. [lire l’intégralité du texte]

J.J. Slauerhoff: Dichter van de zee

Comme je l’avais indiqué précédemment, l’œuvre de Slauerhoff n’a guère traversé les frontières hollandaises. Inexistante en anglais, à peine traduite en espagnol, elle se compose, en français, de deux romans, Le Royaume interdit et La Révolte de Guadalajara, tous deux publiés par la modeste maison Circé. Au vu des évidentes qualités de ces livres, espérons que cet éditeur persévère dans cette politique et puisse ainsi offrir au public d’autres aperçus de l’œuvre du Hollandais. Dans Le Royaume interdit, la mise en relation de deux errances traçait une intrigante perspective au cœur même des fantasmes de l’aventure coloniale. Le poète et le technicien interpénétraient leurs destinées, le premier menaçant d’engloutir le second malgré les siècles d’écart. Autour de Macao, lascif et immobile, les tristes aventures de Camões conquéraient pour les temps à venir ce qu’elles perdaient au présent. La Révolte de Guadalajara change radicalement de perspective géographique. Dans un Mexique où pouvoir et Révolution sont également confisqués, l’immobilité séculaire et mélancolique des peuples indiens, vaincus de l’Histoire, offre un décor parfait à l’errance de Slauerhoff. La ville de Guadalajara est un sépulcre. Indiens et Espagnols y tiennent la place que les siècles passés leur ont assignés, sans qu’aucun espoir précis ne surgisse à l’horizon. Les autochtones ont baissé la tête, sous le joug des colons. Apathiques, ils n’attendent plus rien, se contentent de survivre. Les Espagnols, devenus mexicains par l’effet d’une révolution qui a tout bouleversé et donc, rien changé, conservent les commandes politiques, économiques et sociales de la ville. Peu de conflits : ni les uns, ni les autres n’espèrent rien. Les Européens préservent leurs privilèges provinciaux de latifundiaires et de commerçants, les Indiens se tiennent dans une prudente posture faite de passivité et d’inertie. Quelques révolutionnaires s’agitent pourtant depuis les années 1910, mais ils sont déjà en voie d’institutionnalisation. Dans la partie d’échecs qu’ils mènent face au pouvoir, Guadalajara ne compte pas. […]

Une fois la Révolution accomplie, les instances chassées, les nouveaux dirigeants s’avèrent incapa- bles de gouverner. Leur volonté de changement n’allait pas loin, ils ne savent pas quoi faire de leur victoire. L’espérance vague et diffuse de lendemains qui chantent se brise sur la réalité. La conjonction d’ambitions personnelles ne livre pas de programme d’action. El Vidriero devient presque encombrant. Il n’était qu’un symbole, un pantin utilisé auprès des crédules par quelques arrivistes. Les Indiens, pour qui rien n’a évidemment changé, commencent à regarder de travers leur sauveur. El Vidriero, errant anonyme à peine qualifié par sa profession, comme le télégraphiste du Royaume interdit, a été sédentarisé, fixé, et ce par l’ambition d’autres que lui. Sa vie ne tenait que par le vagabondage. S’installer, c’est devenir quelqu’un. Or le vitrier n’était personne. El Vidriero ne peut assumer la charge que d’autres lui ont confiée. Sa fuite misérable – et pourtant justifiée – s’achève dans une cérémonie de semi-crucifixion grotesque, pas même fatale : dans le sacrifice non consenti, le martyr, ce faux messie aura aussi échoué. Les révolutionnaires laissent les forces armées écraser cette révolte religieuse et ethnique confuse. Tabarana s’enfuira du Mexique, le gouvernement central ne touchera pas au propriétaire foncier, trop puissant pour être inquiété. La révolte de Guadalajara n’a servi à rien.

Une fois la Révolution accomplie, les instances chassées, les nouveaux dirigeants s’avèrent incapa- bles de gouverner. Leur volonté de changement n’allait pas loin, ils ne savent pas quoi faire de leur victoire. L’espérance vague et diffuse de lendemains qui chantent se brise sur la réalité. La conjonction d’ambitions personnelles ne livre pas de programme d’action. El Vidriero devient presque encombrant. Il n’était qu’un symbole, un pantin utilisé auprès des crédules par quelques arrivistes. Les Indiens, pour qui rien n’a évidemment changé, commencent à regarder de travers leur sauveur. El Vidriero, errant anonyme à peine qualifié par sa profession, comme le télégraphiste du Royaume interdit, a été sédentarisé, fixé, et ce par l’ambition d’autres que lui. Sa vie ne tenait que par le vagabondage. S’installer, c’est devenir quelqu’un. Or le vitrier n’était personne. El Vidriero ne peut assumer la charge que d’autres lui ont confiée. Sa fuite misérable – et pourtant justifiée – s’achève dans une cérémonie de semi-crucifixion grotesque, pas même fatale : dans le sacrifice non consenti, le martyr, ce faux messie aura aussi échoué. Les révolutionnaires laissent les forces armées écraser cette révolte religieuse et ethnique confuse. Tabarana s’enfuira du Mexique, le gouvernement central ne touchera pas au propriétaire foncier, trop puissant pour être inquiété. La révolte de Guadalajara n’a servi à rien.

Slauerhoff, écrivain errant, médecin, poète et marin, évoque d’autres mondes que le sien, celui de la petite Hollande libérale du vingtième siècle. Du Mexique à Macao, il parle de contrées immobiles, où le cynisme, la présomption des pouvoirs temporel et spirituel maintiennent un joug ferme sur d’apathiques populaces. Tout est joué. Seul recours, la liberté anonyme du fugitif, condamné à ne jamais s’élever dans la société, à toujours errer dans le vaste monde. Chez Slauerhoff, le monde des noms, des titulatures, des pouvoirs institués, des héritages, en un mot, le passé, dissipe les perspectives mystérieuses de l’avenir. L’aventure coloniale est un fantasme. Au fond, l’attente d’un ailleurs est morte : la déambulation solitaire, permanente, sans but, sans identité, fuite de soi et du monde, permet seule de concilier la liberté et l’espoir ; liberté de fugitif, toujours menacée, espoir de poète, toujours déçu. Désenchanté, et donc ironique, Slauerhoff évoque des ambitions contrariées, des amours impossibles, des espérances illusoires. Même l’abolition de soi dans l’errance n’est qu’un salut fictif. Slauerhoff a fui. La Hollande, la terre, les colonies, la médecine, la société, l’écrivain a tout quitté successivement sans jamais trouver ce qu’il cherchait. Ses romans, poétiques, narrent cette errance inutile. [lire l’intégralité du texte]

Slauerhoff, écrivain errant, médecin, poète et marin, évoque d’autres mondes que le sien, celui de la petite Hollande libérale du vingtième siècle. Du Mexique à Macao, il parle de contrées immobiles, où le cynisme, la présomption des pouvoirs temporel et spirituel maintiennent un joug ferme sur d’apathiques populaces. Tout est joué. Seul recours, la liberté anonyme du fugitif, condamné à ne jamais s’élever dans la société, à toujours errer dans le vaste monde. Chez Slauerhoff, le monde des noms, des titulatures, des pouvoirs institués, des héritages, en un mot, le passé, dissipe les perspectives mystérieuses de l’avenir. L’aventure coloniale est un fantasme. Au fond, l’attente d’un ailleurs est morte : la déambulation solitaire, permanente, sans but, sans identité, fuite de soi et du monde, permet seule de concilier la liberté et l’espoir ; liberté de fugitif, toujours menacée, espoir de poète, toujours déçu. Désenchanté, et donc ironique, Slauerhoff évoque des ambitions contrariées, des amours impossibles, des espérances illusoires. Même l’abolition de soi dans l’errance n’est qu’un salut fictif. Slauerhoff a fui. La Hollande, la terre, les colonies, la médecine, la société, l’écrivain a tout quitté successivement sans jamais trouver ce qu’il cherchait. Ses romans, poétiques, narrent cette errance inutile. [lire l’intégralité du texte]

Illustrations

Le Royaume interdit, trad. française & postface de Daniel Cunin, Belval, Circé, 2009.

Das verbotene Reich, trad. allemande de Albert Vigoleis Thelen, Stuttgart, Klett-Cotta, 1991.

Écume et cendre, trad. française de S. Roosenburg, Belval, Circé, 2010.

La Révolte de Guadalajara, postface de Cees Nooteboom & trad. française de Daniel Cunin, Beval, Circé, 2008.

Christus in Guadalajara, postface de Cees Nooteboom & trad. allemande de Ard Posthuma, Francfort, Suhrkamp, 1998.

Portrait de l'auteur.

Mais personne ne l’a entendue

Mais personne ne l’a entendue Des oiseaux vomissaient juste au-dessus

Des oiseaux vomissaient juste au-dessus Dans les orbites

Dans les orbites Les gens ont acheté des lunettes

Les gens ont acheté des lunettes De plus grand que ma vie

De plus grand que ma vie Tourne la tête avec mépris

Tourne la tête avec mépris Le vieil aveugle a peur et vite il cueille

Le vieil aveugle a peur et vite il cueille

Né à Anvers en 1920, Hubert Lampo a suivi le parcours traditionnel des écrivains belges, placé sous le signe du second métier. Successivement instituteur, journaliste et inspecteur des bibliothèques, il mène en effet depuis 1943 une carrière littéraire sans heurts, dont le succès jamais démenti parvient – ô miracle – à concilier les louanges d’une critique exigeante et la fidélité sans faille d’un public des plus diversifiés. Auteur précoce, Hubert Lampo débute par une brève prose poétique (Don Juan et la dernière nymphe, 1943), avant d’attirer l’attention de la critique par des romans psychologiques (notamment Hélène Defraye, 1944) et des nouvelles d’inspiration fantastique (Réverbères sous la pluie, 1945). Jusque-là, hormis la rigueur de l’écriture et l’expression de convictions humanistes qui caractériseront la suite de son œuvre, rien ne le distingue vraiment d’une tradition littéraire de qualité dont, à l’époque, un Maurice Roelants, un Stijn Streuvels ou un Willem Elsschot constituent – dans des registres bien différents, il est vrai – les figures de proue. Et pourtant, on trouve déjà dans ces premiers textes les éléments qui confèreront plus tard à l’œuvre de Lampo son cachet inimitable.

Né à Anvers en 1920, Hubert Lampo a suivi le parcours traditionnel des écrivains belges, placé sous le signe du second métier. Successivement instituteur, journaliste et inspecteur des bibliothèques, il mène en effet depuis 1943 une carrière littéraire sans heurts, dont le succès jamais démenti parvient – ô miracle – à concilier les louanges d’une critique exigeante et la fidélité sans faille d’un public des plus diversifiés. Auteur précoce, Hubert Lampo débute par une brève prose poétique (Don Juan et la dernière nymphe, 1943), avant d’attirer l’attention de la critique par des romans psychologiques (notamment Hélène Defraye, 1944) et des nouvelles d’inspiration fantastique (Réverbères sous la pluie, 1945). Jusque-là, hormis la rigueur de l’écriture et l’expression de convictions humanistes qui caractériseront la suite de son œuvre, rien ne le distingue vraiment d’une tradition littéraire de qualité dont, à l’époque, un Maurice Roelants, un Stijn Streuvels ou un Willem Elsschot constituent – dans des registres bien différents, il est vrai – les figures de proue. Et pourtant, on trouve déjà dans ces premiers textes les éléments qui confèreront plus tard à l’œuvre de Lampo son cachet inimitable.

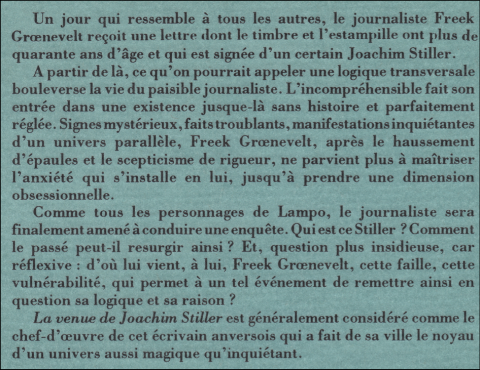

«

«