L’univers du romancier Rob Verschuren

À perte de vue, des pics calcaires déchiquetés s’élevaient au milieu d’une mer turquoise dans un spectre vaporeux de teintes blanches, grises et bleutées.

Le Pays blanc

Het witte land, troisième roman de Rob Verschuren, vient de paraître aux éditions haarlémoises In de Knipscheer. À la différence de la France ou de la Belgique, maisons d’édition et librairies n’ont pas été à l’arrêt aux Pays-Bas en ce printemps coupe-jarret. Que signifie ce titre : Le Pays blanc ?

La couverture montre ce qui paraît être de la neige gelée, celle d’un glacier, qui sait. Il est question au début du livre de l’enfance et de l’adolescence de Bobby, le personnage central hollandais, en particulier de vacances qu’il passe avec ses parents dans la pension d’un village des Alpes autrichiennes : un jour où il tient à être seul, il vit une expérience singulière en s’aventurant sur un sommet enneigé et les premières pentes du glacier. Sans doute éprouve-t-il alors, parmi cette blancheur accentuée par un brouillard épais, combien la mort est en embuscade, combien chaque être est en réalité seul au milieu de ses proches et de l’humanité entière. S’aventurer sur des hauteurs est un motif qui figure déjà dans d’autres œuvres de Rob Verschuren – il peut correspondre à un rite purificateur, à une révélation ou du moins coïncider avec un changement de cap dans la vie d’un personnage.

La couverture montre ce qui paraît être de la neige gelée, celle d’un glacier, qui sait. Il est question au début du livre de l’enfance et de l’adolescence de Bobby, le personnage central hollandais, en particulier de vacances qu’il passe avec ses parents dans la pension d’un village des Alpes autrichiennes : un jour où il tient à être seul, il vit une expérience singulière en s’aventurant sur un sommet enneigé et les premières pentes du glacier. Sans doute éprouve-t-il alors, parmi cette blancheur accentuée par un brouillard épais, combien la mort est en embuscade, combien chaque être est en réalité seul au milieu de ses proches et de l’humanité entière. S’aventurer sur des hauteurs est un motif qui figure déjà dans d’autres œuvres de Rob Verschuren – il peut correspondre à un rite purificateur, à une révélation ou du moins coïncider avec un changement de cap dans la vie d’un personnage.

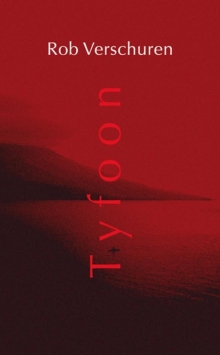

Au fil des années, une forme de fatalisme et de résignation va semble-t-il empêcher Bobby de se déployer et de s’épanouir, ceci même s’il finit par créer une agence publicitaire et s’il partage son existence avec quelques compagnes successives. À 55 ans, quitté par la dernière en date et fasciné par la photo d’une Asiatique miraculée d’un tsunami, cet homme désabusé – il ne croit plus au pouvoir du langage, instrument défectueux qui ne saurait rendre compte du réel – vend tout et part pour de bon s’établir dans le pays d’Extrême-Orient où a été pris le cliché en question. Il n’aspire plus à rien si ce n’est à se fondre dans la population de ce qui est encore une dictature communiste. Comme dans Typhon et dans La Fille karaoké, l’essentiel de l’action se déroule dans une ville d’un pays d’Asie qui n’est pas nommé, mais qui présente certaines similitudes avec le Viêtnam. Cependant, étant donné que le protagoniste est cette fois un ressortissant européen, Le Pays blanc reste plus ancré dans la civilisation occidentale, en particulier à travers une critique sociétale bien manifeste, des flash-back sur les origines catholiques de Bobby et nombre d’allusions à la culture littéraire et picturale française, espagnole ou américaine.

Le recueil de nouvelles de R. Verschuren

Bien entendu, le titre s’explique aussi par la page blanche : le personnage tire un trait sur son passé, il recommence une vie à partir de zéro ou du moins y tend. Il tient à se détacher de tout pour ne pas avoir à renoncer à tout, d’une manière toutefois un peu moins désespérée que le prisonnier de la nouvelle « Zor » : « Pour survivre, la stratégie que je me suis inventée, c’est le détachement. Ce qui n’existe pas ne peut pas me toucher. En prison, on devient fou, mais ce n’est pas la prison qui nous rend fou. C’est le passé et le futur. Les regrets et les désirs. Autant de choses que j’ai bannies de ma vie. Seule la cellule et la cour de promenade existent. […] Toutes les journées seront pour moi les mêmes, tout comme une bouteille vide contient la même chose qu’un verre vide. » Ainsi que l’indique une citation empruntée à Albert Camus placée en épigraphe du roman, Bobby se détache du monde en se raccrochant à l’un des épisodes les plus marquants de ses jeunes années. On se retrouve dès lors de plain-pied dans Le Mythe de Sisyphe : « Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile, ni fertile. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul, forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. » Sisyphe heureux, une tournure qui fait se rejoindre Occident et Extrême-Orient, puisque Camus l’a lui-même reprise au philosophe japonais Shūzō Kuki.

Bien entendu, le titre s’explique aussi par la page blanche : le personnage tire un trait sur son passé, il recommence une vie à partir de zéro ou du moins y tend. Il tient à se détacher de tout pour ne pas avoir à renoncer à tout, d’une manière toutefois un peu moins désespérée que le prisonnier de la nouvelle « Zor » : « Pour survivre, la stratégie que je me suis inventée, c’est le détachement. Ce qui n’existe pas ne peut pas me toucher. En prison, on devient fou, mais ce n’est pas la prison qui nous rend fou. C’est le passé et le futur. Les regrets et les désirs. Autant de choses que j’ai bannies de ma vie. Seule la cellule et la cour de promenade existent. […] Toutes les journées seront pour moi les mêmes, tout comme une bouteille vide contient la même chose qu’un verre vide. » Ainsi que l’indique une citation empruntée à Albert Camus placée en épigraphe du roman, Bobby se détache du monde en se raccrochant à l’un des épisodes les plus marquants de ses jeunes années. On se retrouve dès lors de plain-pied dans Le Mythe de Sisyphe : « Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile, ni fertile. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul, forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. » Sisyphe heureux, une tournure qui fait se rejoindre Occident et Extrême-Orient, puisque Camus l’a lui-même reprise au philosophe japonais Shūzō Kuki.

R. Rauschenberg, Erased de Kooning Drawing, 1953 (SF MoMA)

Rien ne nous empêche par ailleurs de voir en Bobby lui-même, isolé au milieu de quartiers populaires asiatiques – qu’il compare aux labyrinthes et prisons des carceri d'invenzione de Piranèse – et de bidonvilles qui accueillent des déchets tant humains que matériels de toutes sortes, « le pays blanc » qu’il est aux yeux des autochtones. Mais sans doute la formule renvoie-t-elle plus encore à la dimension picturale du roman. Sous maintes formes et une riche palette, la couleur ponctue la prose de Rob Verschuren, plus explicitement dans ce roman que dans les œuvres précédentes. Des noms de peintres apparaissent au fil de la narration (Rothko, Willem de Kooning, Bonard, Picasso, William Bouguereau, Gauguin, Léonard de Vinci…) ; ceux-ci sont mieux à même que les écrivains d’établir un lien direct entre leur cœur et celui d’autrui. Par conséquent, Le Pays blanc ne serait-il pas la toile abstraite que peint Bobby dans sa tête, dans ses rêves, celle qu’il fait en réalité de sa vie ? Ce qui est certain, c’est qu’il entend errer et évoluer dans le nouveau pays où il s’est établi en ayant coupé tous les ponts, « comme dans une peinture abstraite, en suivant la fascination qu’éprouve le spectateur, sans avoir besoin de rien comprendre et sans chercher à nouer des liens si ce n’est avec l’étranger qu’il est pour lui-même ». Et ce pays blanc, ne serait-ce pas aussi la Pietá de Michel-Ange mutilée par un déséquilibré ou, mieux encore, Erased de Kooning drawing, ce dessin de Willem de Kooning représentant des femmes que Robert Rauschenberg passa des semaines à effacer à la gomme ? Effacer les femmes du passé pour, qui sait, un jour, faire mieux que Don Quichotte, en trouvant une Dulcinée non plus seulement imaginaire…

Rien ne nous empêche par ailleurs de voir en Bobby lui-même, isolé au milieu de quartiers populaires asiatiques – qu’il compare aux labyrinthes et prisons des carceri d'invenzione de Piranèse – et de bidonvilles qui accueillent des déchets tant humains que matériels de toutes sortes, « le pays blanc » qu’il est aux yeux des autochtones. Mais sans doute la formule renvoie-t-elle plus encore à la dimension picturale du roman. Sous maintes formes et une riche palette, la couleur ponctue la prose de Rob Verschuren, plus explicitement dans ce roman que dans les œuvres précédentes. Des noms de peintres apparaissent au fil de la narration (Rothko, Willem de Kooning, Bonard, Picasso, William Bouguereau, Gauguin, Léonard de Vinci…) ; ceux-ci sont mieux à même que les écrivains d’établir un lien direct entre leur cœur et celui d’autrui. Par conséquent, Le Pays blanc ne serait-il pas la toile abstraite que peint Bobby dans sa tête, dans ses rêves, celle qu’il fait en réalité de sa vie ? Ce qui est certain, c’est qu’il entend errer et évoluer dans le nouveau pays où il s’est établi en ayant coupé tous les ponts, « comme dans une peinture abstraite, en suivant la fascination qu’éprouve le spectateur, sans avoir besoin de rien comprendre et sans chercher à nouer des liens si ce n’est avec l’étranger qu’il est pour lui-même ». Et ce pays blanc, ne serait-ce pas aussi la Pietá de Michel-Ange mutilée par un déséquilibré ou, mieux encore, Erased de Kooning drawing, ce dessin de Willem de Kooning représentant des femmes que Robert Rauschenberg passa des semaines à effacer à la gomme ? Effacer les femmes du passé pour, qui sait, un jour, faire mieux que Don Quichotte, en trouvant une Dulcinée non plus seulement imaginaire…

Car, hormis ses souvenirs, Bobby a apporté dans son peu de bagage une tablette contenant les 100 plus grandes œuvres littéraires de l’histoire de la littérature. Ainsi, il se mesure à Don Quichotte, quand bien même sa propre imagination se traduit rarement par des actes ; sachant qu’il ne rivalisera jamais avec le délire de grandeur du chevalier errant, il en vient en fait à se considérer comme un anti Don Quichotte. Cependant, à ces lectures, il préfère bientôt la simple observation des choses : « il ne cherchait jamais à les comprendre, se contentant d’une seconde d’émerveillement ou d’un scintillement de beauté ».

Car, hormis ses souvenirs, Bobby a apporté dans son peu de bagage une tablette contenant les 100 plus grandes œuvres littéraires de l’histoire de la littérature. Ainsi, il se mesure à Don Quichotte, quand bien même sa propre imagination se traduit rarement par des actes ; sachant qu’il ne rivalisera jamais avec le délire de grandeur du chevalier errant, il en vient en fait à se considérer comme un anti Don Quichotte. Cependant, à ces lectures, il préfère bientôt la simple observation des choses : « il ne cherchait jamais à les comprendre, se contentant d’une seconde d’émerveillement ou d’un scintillement de beauté ».

Ayant fait des études classiques au lycée, Bobby traverse cette existence dont il essaie de s’effacer en revenant parfois, bon gré mal gré, à la mythologie grecque, par le biais de flashs ou dans des rêves – Ulysse apparaît à quelques reprises. Le dernier chapitre s’intitule nostos, autrement dit la douleur du retour d’exil, une sensation de bonheur perdu, une mélancolie qui fait souffrir et soulage à la fois, mais aussi l’arrivée dans un autre pays, l’idée d’un chemin de sortie – un titre qui fait pendant au tout premier volet du livre : « Départ », et qui n’est pas sans rappeler l’insatisfaction permanente du voyageur et écrivain Slauerhoff, toujours désireux de repartir sur les mers en même temps que toujours impatient d’arriver quelque part. Le terme grec résume à lui seul le parcours qu’effectue Bobby dans les dernières pages dont on ne dévoilera rien.

En apparence, quant à la structure, ce roman présente moins de cohérence que les précédents – le premier tiers se déroulant en Hollande, le reste dans un pays asiatique montagneux couvert pour les trois quarts de jungles. Des personnages apparaissent dont on perd assez vite la trace (les anciennes maîtresses de Bobby ; PT, le jeune chauffeur qui l’aide à se repérer dans la ville côtière où il a choisi de vivre ; la femme à laquelle il donne le nom de Pâle Orchidée…), mais cela correspond probablement à la volonté du protagoniste de lâcher prise, de se libérer de tout en attendant le jour où le destin placera sur son chemin un être ou un événement qui figurera un nouveau nostos, une forme de libération de la prison dans laquelle Bobby – à l’instar de beaucoup de personnages de Rob Verschuren – se sent enfermé.

Les « femmes-poubelle », c’était une dénomination non seulement dénigrante, mais simpliste. Il en cherchait une témoignant de plus de respect. Professionnelles du recyclage ?... Ça pourrait faire l’affaire.

Le Pays blanc

Quand on énumère les titres des différents chapitres, dont une petite moitié est dans une langue étrangère, affleure un poème :

Départ

Rothko

La Baie des Dragons descendus du ciel

Étranger à soi-même et au monde

Interludium

Cherchez la femme

No woman no cry

Un homme qui partait au Mexique

Rosa rosae rosam

L’homme dans la foule

Pâle Orchidée

Une mort qui ne libère pas

Pietá

Nostos

La poésie, se dit à un moment Bobby en se remémorant le court poème « Rozelaar » (Rosier) de Paul van Ostaijen :

Zon brandt de rozelaar

zon brandt de glasscherve

Kind

geef acht

hier liggen glasscherven,

la poésie a-t-elle les mêmes vertus que la peinture ? parle-t-elle directement au cœur dès lors qu’on en perçoit la beauté ? C’est en tout cas ce que fait la poésie qui traverse la prose de Rob Verschuren, nouvelle après nouvelle, roman après roman.

Daniel Cunin

Rob Verschuren à Da Lat, 2020.

ENTRETIEN entre VIÊTNAM et PLATS PAYS

Daniel Cunin : Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours, puisque vous n’avez publié vos premiers textes de fiction que vers la soixantaine ? Autrement dit, qu’elle place ont occupé la littérature et l’écriture dans votre vie avant les années 2010 ? Dans la magnifique nouvelle portant sur un oiseau lui aussi superbe – même si son nom français prête à sourire –, « Le chant du shama à croupion blanc » (voir photo), vous mentionnez ainsi quelques écrivains, Conrad et Kerouac, mais aussi Henry de Monfreid. Un déclic s’est-il produit en vous à partir du moment où vous vous êtes établi au Viêtnam ? Et à propos de lecture, où en êtes-vous dans celle des 100 plus grands livres que Bobby, le personnage du Pays blanc, se propose de lire en commençant par le numéro 1 de la liste, à savoir le Don Quichotte ?

Daniel Cunin : Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours, puisque vous n’avez publié vos premiers textes de fiction que vers la soixantaine ? Autrement dit, qu’elle place ont occupé la littérature et l’écriture dans votre vie avant les années 2010 ? Dans la magnifique nouvelle portant sur un oiseau lui aussi superbe – même si son nom français prête à sourire –, « Le chant du shama à croupion blanc » (voir photo), vous mentionnez ainsi quelques écrivains, Conrad et Kerouac, mais aussi Henry de Monfreid. Un déclic s’est-il produit en vous à partir du moment où vous vous êtes établi au Viêtnam ? Et à propos de lecture, où en êtes-vous dans celle des 100 plus grands livres que Bobby, le personnage du Pays blanc, se propose de lire en commençant par le numéro 1 de la liste, à savoir le Don Quichotte ?

Rob Verschuren : Au cours de ma vie professionnelle, dans mes fonctions de concepteur-rédacteur ou copywriter, je n’ai cessé d’écrire. Ce n’est certes pas la même chose qu’écrire de la fiction littéraire, mais ce n’est pas non plus totalement différent. Dans les deux cas, il s’agit de formuler, de styliser, de transmettre et communiquer le plus efficacement possible ce que l’on souhaite dire. Ma vie durant, j’ai été par ailleurs un lecteur, non d’abord par pure curiosité littéraire, mais plutôt dans un souci de détente et de distraction en ouvrant le premier livre venu. En dévorant un peu de tout. À partir de 2009, année où je suis parti vivre au Viêtnam, il m’a fallu m’en remettre au book exchange, une activité parallèle des cafés et des boutiques où l’on peut acheter et rapporter des livres – généralement laissés sur place par des routards.

C’est de cette façon que je suis tombé sur le roman qui a provoqué le « déclic » dont vous parlez, No Country for Old Men de Cormac McCarthy (Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme). Ce livre a quelque chose qui m’a fait me dire : oui, c’est comme ça qu’il faut procéder. Ce quelque chose ne m’est apparu clairement que plus tard, lorsque j’ai lu d’autres romans – et de bien meilleurs – du même auteur. Un quelque chose que l’on pourrait décrire comme la conséquence ultime du show, don’t tell. Les personnages de McCarthy ne pensent, ne réfléchissent, ne se tracassent jamais devant des vitres embuées ; le narrateur s’abstient radicalement d’expliciter ce qui leur passe par la tête et ce qui se passe dans leur tête. Au lecteur de tout déduire, s’il en a envie, à partir de la seule action et des seuls dialogues. Un critique a fourni une très belle description du style de cet écrivain : « Son refus de concéder à son lecteur le moindre accès privilégié à la pensée des personnages si ce n’est à travers l’évaluation de leurs actions et de leurs propos, se traduit par un réalisme concret qui contraste à merveille avec la poésie intemporelle de leur environnement allégorique et le caractère poignant de leurs destins tout aussi intemporels. »

C’est de cette façon que je suis tombé sur le roman qui a provoqué le « déclic » dont vous parlez, No Country for Old Men de Cormac McCarthy (Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme). Ce livre a quelque chose qui m’a fait me dire : oui, c’est comme ça qu’il faut procéder. Ce quelque chose ne m’est apparu clairement que plus tard, lorsque j’ai lu d’autres romans – et de bien meilleurs – du même auteur. Un quelque chose que l’on pourrait décrire comme la conséquence ultime du show, don’t tell. Les personnages de McCarthy ne pensent, ne réfléchissent, ne se tracassent jamais devant des vitres embuées ; le narrateur s’abstient radicalement d’expliciter ce qui leur passe par la tête et ce qui se passe dans leur tête. Au lecteur de tout déduire, s’il en a envie, à partir de la seule action et des seuls dialogues. Un critique a fourni une très belle description du style de cet écrivain : « Son refus de concéder à son lecteur le moindre accès privilégié à la pensée des personnages si ce n’est à travers l’évaluation de leurs actions et de leurs propos, se traduit par un réalisme concret qui contraste à merveille avec la poésie intemporelle de leur environnement allégorique et le caractère poignant de leurs destins tout aussi intemporels. »

J’ai alors décidé : c’est comme ça que je veux écrire. Et cela reste la tâche que je me fixe, même si je ne peux sans doute pas rivaliser avec Cormac McCarthy. Par moments, je laisse mes personnages réfléchir afin que le lecteur ne perde pas le fil de l’histoire. Quant à mon entrée tardive dans la littérature, peut-être m’a-t-il fallu d’abord acquérir une certaine sagesse – ne dit-on pas qu’elle vient avec les années… Je viens de jeter un coup d’œil aux « 100 plus grands romans de tous les temps » – une liste établie par le quotidien The Guardian – et je peux vous dire en tout honneur et en toute conscience que j’en ai lu quinze et ai abandonné la lecture de deux autres en cours de route.

DC : Votre écriture témoigne d’une belle maîtrise de l’art romanesque. À cela s’ajoute une réelle qualité esthétique de votre prose. Ces propriétés résultent-elles chez vous d’un travail de longue haleine, de l’assimilation d’œuvres d’écrivains qui vous ont marqué ou y voyez-vous plutôt un sens inné de la phrase ?

RV : Polir, polir, polir encore et toujours. Même si, bien entendu, il ne faut pas cracher sur un soupçon de talent inné.

DC : De l’humour transparaît dans la plupart de vos textes, dès « Schroef » d’ailleurs, la première nouvelle de votre recueil dans laquelle il est beaucoup question d’écrous et de vis en parallèle à des personnages qui perdent un peu les boulons. On découvre même par endroits des scènes vraiment comiques, par exemple lorsqu’il est question du grand-père dans le roman La Fille karaoké. Dans Le Pays blanc, le narrateur dit à propos du protagoniste : « Il avait toujours regardé la gaie défiance et la gaie ironie comme un signe de bonne santé. » Comment jonglez-vous avec ces ingrédients ? Quelle fonction leur accordez-vous ? Puisez-vous ces caractéristiques dans votre personnalité ou plutôt dans le monde qui vous entoure ?

DC : De l’humour transparaît dans la plupart de vos textes, dès « Schroef » d’ailleurs, la première nouvelle de votre recueil dans laquelle il est beaucoup question d’écrous et de vis en parallèle à des personnages qui perdent un peu les boulons. On découvre même par endroits des scènes vraiment comiques, par exemple lorsqu’il est question du grand-père dans le roman La Fille karaoké. Dans Le Pays blanc, le narrateur dit à propos du protagoniste : « Il avait toujours regardé la gaie défiance et la gaie ironie comme un signe de bonne santé. » Comment jonglez-vous avec ces ingrédients ? Quelle fonction leur accordez-vous ? Puisez-vous ces caractéristiques dans votre personnalité ou plutôt dans le monde qui vous entoure ?

RV : L’humour est indispensable. Tant dans la vie que dans la littérature. Même dans mes histoires les plus tragiques ou les plus sombres, on relève un brin d’humour. « Un rire et une larme » : si l’on parvient à déclencher les deux chez le lecteur, cela veut dire qu’on s’en est bien tiré. Il convient bien sûr de doser l’humour, il fonctionne particulièrement bien quand il provoque un sourire inopiné venant contrebalancer, par exemple, un passage dominé par la gravité. Les dialogues accueillent aisément l’humour. Mais alors, mieux vaut s’en remettre aux personnages plutôt que de chercher à revêtir soi-même les habits du comique. En ce qui concerne ma propre conception de l’humour, elle coïncide avec celle de Bobby dans Le Pays blanc.

DC : Dans les histoires que vous narrez, on est souvent – comme d’ailleurs dans la plupart des œuvres d’art – entre réalité et univers onirique, les deux se confondant par endroits. Des rêves ou cauchemars qui comprennent certaines données similaires réapparaissent d’un livre à l’autre. Il y a même des pages qui relèvent pour ainsi dire du registre hallucinatoire. Accorder ainsi une place à ce qui, de premier abord, ne parait guère crédible, est-ce une façon de renforcer la puissance suggestive et romanesque ? Autrement dit, à propos de l’artifice de l’art, rejoignez-vous Degas lorsqu’il écrit : « On voit comme on veut voir. C’est faux. Et cette fausseté constitue l’art » ?

E. Degas, Autoportrait

RV : Ce que nous appelons la réalité n’est en effet que notre perception. Je ne connaissais pas la formule de Degas, il dit bien les choses en peu de mots. Mais ce qu’on veut voir n’est pas forcément « faux », on peut tout simplement envisager cela comme « une autre réalité ». En ce qui me concerne, j’écris des histoires réalistes et ce que l’on pourrait appeler des histoires magico-réalistes. Je ne vois aucune différence entre celles-ci et celles-là. Il s’agit là tout au plus de cases dans lesquelles on range les œuvres littéraires. Les choses inconcevables dans la vie réelle se doivent de paraître logiques et crédibles dans une narration. Après tout, pourquoi se limiter au monde que l’on appréhende par nos facultés ? La liberté d’entrer dans des univers qui les dépassent, voilà l’un des aspects les plus fascinants de l’écriture fictionnelle.

RV : Ce que nous appelons la réalité n’est en effet que notre perception. Je ne connaissais pas la formule de Degas, il dit bien les choses en peu de mots. Mais ce qu’on veut voir n’est pas forcément « faux », on peut tout simplement envisager cela comme « une autre réalité ». En ce qui me concerne, j’écris des histoires réalistes et ce que l’on pourrait appeler des histoires magico-réalistes. Je ne vois aucune différence entre celles-ci et celles-là. Il s’agit là tout au plus de cases dans lesquelles on range les œuvres littéraires. Les choses inconcevables dans la vie réelle se doivent de paraître logiques et crédibles dans une narration. Après tout, pourquoi se limiter au monde que l’on appréhende par nos facultés ? La liberté d’entrer dans des univers qui les dépassent, voilà l’un des aspects les plus fascinants de l’écriture fictionnelle.

DC : Puisqu’il a été question de Degas, un nom que vous mentionnez dans au moins deux de vos œuvres, venons-en aux peintres et aux coloris. Déjà dans « Le mur », votre nouvelle « française » – celle où les vieilles pierres qui ne servent plus d’habitation parlent tout en étant elles-mêmes habitées –, il est question d’un protagoniste peintre ; Bonnard et Monticelli sont mentionnés au passage. Mais au-delà de ces noms, c’est l’aspect pictural concret de certaines de vos pages qui frappe. Est-ce chez l’écrivain en vous l’aspiration ultime : une page d’écriture qui fait pour ainsi figure de toile, de pastel ou d’aquarelle ?

RV : J’ai toujours éprouvé une certaine jalousie vis-à-vis des plasticiens, des designers, des directeurs artistiques, etc. Ce qu’ils réalisent me semblait tellement plus passionnant et plus facile que mon badinage sans fin avec les mots. Il ne fait guère de doute que ces derniers pensent tout autrement à ce sujet, et à juste titre. À mon intérêt pour les arts plastiques s’ajoute une autre raison expliquant pourquoi je retiens assez souvent des protagonistes qui pratiquent l’un de ces métiers. J’ai une dent contre les écrivains qui écrivent des romans sur des écrivains. Quand vous entrez dans une boulangerie, le boulanger ne vous casse pas les oreilles à propos de son labeur et de sa sueur devant le four. Il y a certes des exceptions qui valent le détour, mais ces livres sont bien trop nombreux : à mes yeux, s’adonner à cela, c’est opter pour la facilité. Comme je trouve, à l’instar des peintres, qu’il est intéressant de montrer les choses à travers le regard d’un esprit créatif, je me suis rabattu sur une astuce. Commencer sans hésiter une nouvelle ou un roman par une écriture visuelle. Une page qui touche le lecteur aussi directement qu’un tableau, ça c’est quelque chose ! Malheureusement, ce n’est pas possible, car les mots, on les appréhende un par un, ce qui fait que le rationnel s’interpose immanquablement.

Le meilleur moment pour observer la vie de la rue dans toute son anarchie et ses couleurs, c’était lorsque le soir tombait et que la population locale gagnait les bars en plein air et les restaurants.

Le Pays blanc

DC : Les couleurs, mais aussi les odeurs et les bruits – omniprésents – rehaussent vos pages, souvent dans des descriptions très évocatrices. Ajoutons à cela le cadre « exotique » dans lequel évoluent les personnages ainsi que les petites références mariales qui réapparaissent d’histoire en histoire, et nous avons une prose que la critique de votre pays d’origine, par ailleurs élogieuse, a qualifié de « bien peu hollandaise ». Avez-vous cherché à vous distancier d’une écriture plutôt sobre et d’un cadre « plats pays » qui caractérisent bien des romans paraissant en Hollande ?

RV : Je ne m’oppose pas à cela, mais ce n’est pas mon genre de prose ; les existences dont il est question dans ces romans présentent peu de points communs avec la mienne. J’espère, d’ailleurs, que mes lecteurs goûtent l’exotisme de mes textes comme un aromate, un piment qui ne vient en rien contrarier l’empathie que peuvent susciter mes personnages.

DC : Pour en revenir au petit compte rendu du Pays blanc ci-dessus, roman dans lequel le personnage n’accorde plus guère de valeur à la littérature ni à la langue, si ce n’est peut-être sous la forme du poème, quel rapport entretenez-vous avec ce genre ?

RV : Je ne suis pas un grand lecteur de poésie, encore moins un connaisseur.

DC : Vous semblez accorder une grande place à la position de la femme en Asie, des femmes souvent exploitées et qui n’ont guère de possibilités d’échapper à leur triste sort – on songe en particulier aux nouvelles « Nouvelle lune », « Douces langues blanches », « Joe »… mais aussi, bien entendu, au roman La Fille karaoké. Est-ce l’un des aspects de ces sociétés qui vous a le plus marqué ?

Une femme devant le balcon, Mai Trung Thu, 1940

RV : Je ne suis pas un écrivain engagé, je n’ai pas de « message » à transmettre. J’écris sur les gens. Bien sûr, ici, les femmes accusent un vrai retard, mais n’est-ce pas le cas partout ? Pour autant, le Viêtnam ne mérite pas d’être critiqué plus que d’autres pays à cet égard, encore moins par un Occidental. Les femmes que je mets en scène, même lorsqu’elles sont des victimes, se révèlent pour la plupart plus fortes que les personnages masculins. Une caractéristique qui ne cesse de me frapper dans la vie réelle.

RV : Je ne suis pas un écrivain engagé, je n’ai pas de « message » à transmettre. J’écris sur les gens. Bien sûr, ici, les femmes accusent un vrai retard, mais n’est-ce pas le cas partout ? Pour autant, le Viêtnam ne mérite pas d’être critiqué plus que d’autres pays à cet égard, encore moins par un Occidental. Les femmes que je mets en scène, même lorsqu’elles sont des victimes, se révèlent pour la plupart plus fortes que les personnages masculins. Une caractéristique qui ne cesse de me frapper dans la vie réelle.

DC : Une question encore au sujet du Pays blanc. Dans quelques-unes de vos nouvelles émergeait déjà une thématique proche, celle du cinquantenaire occidental qui tourne le dos à son passé pour se réfugier dans un hôtel miteux, quelque part en Asie. Mais il était alors question d’un « je » (par exemple dans les nouvelles « Le singe des mers » et « Joe »). À travers le roman, que l’on ne peut lire sans y déceler certains éléments autobiographiques, avez-vous tenté de vous distancier de votre propre personne en renonçant au « je » pour opter pour un « il » ?

RV : Interrogé sur la teneur autobiographique de son œuvre, William Burroughs a répondu (je le cite de mémoire) : « 100% autobiographique et 100% fictionnelle ». En tant qu’écrivain, on utilise ce qu’on a sous la main, les expériences personnelles et l’environnement se proposant avant le reste. On est dès lors libre de partir dans n’importe quelle direction. Votre question m’amène à réfléchir à une chose qui ne m’a pas encore vraiment préoccupé. Raconter une histoire à la première ou à la troisième personne du singulier, cela est-il si différent ? Quant à la nature autobiographique, j’entends, ou comme technique de dissimulation. La tendance des lecteurs et des critiques à confondre le « je » et l’écrivain est compréhensible, mais non fondée. Le choix entre « je » et « il/elle » relève pour moi de la technique narrative. La nouvelle « Zeeaap » (Singe des mers) est « vraie » pour ainsi dire du début à la fin. Alors que la seule chose que j’ai en commun avec le « Joe » de la nouvelle éponyme, c’est que j’ai moi aussi enseigné l’anglais pendant un certain temps. En ce qui concerne Le Pays blanc : Bobby ressemble à son créateur, bien qu’il ait de plus en plus suivi sa propre voie au fil du processus d’écriture.

DC : Pour terminer, pouvez-vous nous éclairer sur les sources d’inspiration de Typhon, en particulier sur cette quête en apparence absurde d’un jeune homme qui, en prenant bien des risques, cherche un sens à sa vie en escaladant les hautes parois d’une grotte cachée sur une île ?

DC : Pour terminer, pouvez-vous nous éclairer sur les sources d’inspiration de Typhon, en particulier sur cette quête en apparence absurde d’un jeune homme qui, en prenant bien des risques, cherche un sens à sa vie en escaladant les hautes parois d’une grotte cachée sur une île ?

RV : Nous avons déménagé depuis, mais à l’époque où j’ai écrit le roman Typhon, je voyais, dès que je sortais du jardin, les îles rocheuses de la baie de Nha Trang où les hirondelles font leur nid. Et dans mes jeunes années, j’ai pratiqué l’alpinisme. Voici deux « embryons » de Duc Noir, le personnage en question. Son inclination à se retirer du monde des humains n’est pas non plus étrangère à son créateur.

De roman is zeker een bespiegeling over de vrijheid in haar verschillende vormen, maar vooral een ode aan de kunst van het vertellen. Elk leven is een vlechtwerk van verhalen, de verhalen van verschillende gevangenen raken met elkaar verweven; volgen dan kleurrijke evocaties en beschrijvingen die het zicht, het gehoor en de reuk prikkelen. In het werk van Verschuren is zowel het dier in de mens – in dit geval de slang – als het dier naast de mens nooit ver weg. Vooral vogels, altijd geassocieerd met felle kleuren, die al aanwezig waren in het betoverende Tyfoon (2018), de eerste van zijn vier romans, en ook bijvoorbeeld de zingende shamalijster in de verhalenbundel Stromen die de zee niet vinden (2016), waarvan de sensualiteit en de eigenzinnige toon door recessenten werden opgemerkt.

De roman is zeker een bespiegeling over de vrijheid in haar verschillende vormen, maar vooral een ode aan de kunst van het vertellen. Elk leven is een vlechtwerk van verhalen, de verhalen van verschillende gevangenen raken met elkaar verweven; volgen dan kleurrijke evocaties en beschrijvingen die het zicht, het gehoor en de reuk prikkelen. In het werk van Verschuren is zowel het dier in de mens – in dit geval de slang – als het dier naast de mens nooit ver weg. Vooral vogels, altijd geassocieerd met felle kleuren, die al aanwezig waren in het betoverende Tyfoon (2018), de eerste van zijn vier romans, en ook bijvoorbeeld de zingende shamalijster in de verhalenbundel Stromen die de zee niet vinden (2016), waarvan de sensualiteit en de eigenzinnige toon door recessenten werden opgemerkt.