Chez Victor Hugo (samedi 25 août 1877)

De La Haye à Paris, par Jan ten Brink

Plusieurs écrivains néerlandais de la fin du XIXe siècle ont confié au papier ce qu’a pu leur inspirer un séjour parisien plus ou moins long : le volume de considérations sur l’art et l’architecture Parijs en omstreken (Paris et ses environs, 1878) pour ce qui est du critique Conrad Busken Huet, mort dans la capitale française où il a passé la dernière partie de sa vie ; des « sensations de littérature et d’art » dans le cas de l’ami de Marcel Schwob, l’érudit touche-à-tout W.G.C. Bijvanck (Un Hollandais à Paris en 1891) ; quelques nouvelles, des pages de plusieurs romans et des lettres à des proches dans celui de Louis Couperus ; le roman Goëtia en ce qui concerne Frits Lapidoth... Relevons encore le texte « In Parijs » du prosateur Frans Coenen (publié dans l’hebdomadaire De Kroniek en 1899), les souvenirs littéraires du francophile Frans Erens (Vervlogen jaren), plusieurs aperçus esthético-autobiographiques de Lodewijk van Deyssel dont « De aankomst te Parijs », « Parijs », « Het Ik. (Heroïesch-individualistische Dagboekbladen van een twintigjarige) », les croquis brossés par Johan de Meester dans Parijsche schimmen (1892) et les divers travaux de Louis de Semein, rédacteur du Polichinelle, qui a signé des Herinneringen van een Parijsch reporter (Souvenirs d’un reporter parisien, 1877).

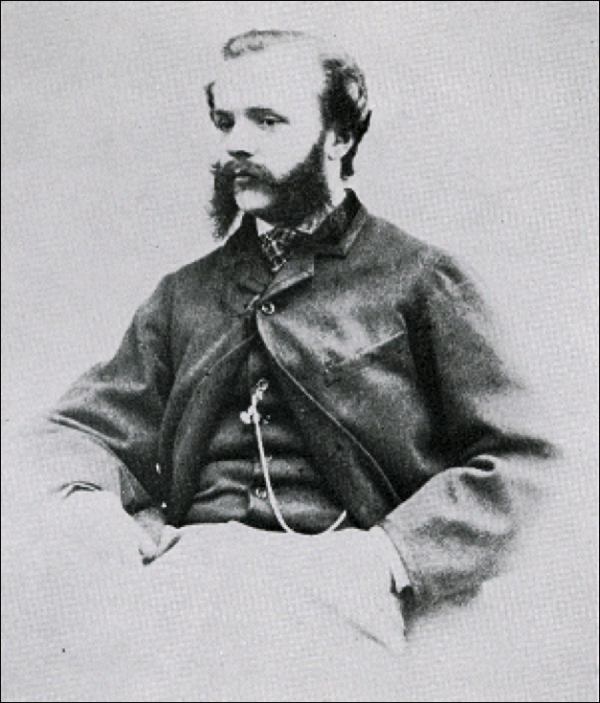

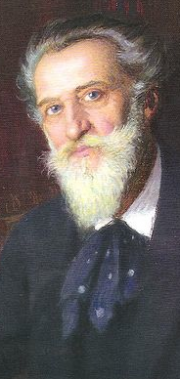

Pour sa part, Jan ten Brink (1834-1901) a laissé des impressions de voyage publiées en 1879 : Van Den Haag naar Parijs. Reisgeheugenissen (De La Haye à Paris. Souvenirs de voyage), réimprimées à plusieurs reprises dans le volume Drie reisschetsen (Trois récits de voyage). Un chapitre, le quinzième, est consacré à la soirée qu’il a passée chez Victor Hugo. Ce sont ces pages, traduites par Bertrand Abraham, que nous proposons ci-dessous (« À la table de Victor Hugo »).

Pour sa part, Jan ten Brink (1834-1901) a laissé des impressions de voyage publiées en 1879 : Van Den Haag naar Parijs. Reisgeheugenissen (De La Haye à Paris. Souvenirs de voyage), réimprimées à plusieurs reprises dans le volume Drie reisschetsen (Trois récits de voyage). Un chapitre, le quinzième, est consacré à la soirée qu’il a passée chez Victor Hugo. Ce sont ces pages, traduites par Bertrand Abraham, que nous proposons ci-dessous (« À la table de Victor Hugo »).

Après une halte de quelques jours à Anvers, Ten Brink arrive à Paris le soir du mardi 21 août 1877. Inconditionnel de l’auteur du Ventre de Paris, il visite dès l’aube du 22 les Halles avant de s’asseoir dans un café, au coin de la rue Montmartre où il a, deux ans plus tôt, fait la connaissance de Georges Avenel à qui l’on doit entre autres un Anacharsis Cloots, L’Orateur du genre humain ; la forte impression qu’il garde de ce collaborateur de La République française, disparu l’année précédente, ainsi que de ses écrits, fait l’objet de quelques développements.

S’étant vu remettre un prospectus annonçant une kermesse aux Champs-Elysées : « Palais de l’Industrie - Carrousels de chevaux de bois - Gaufres et Poffertjés (sic) hollandais - Concert de symphonie - Grand bal d’enfants », le Haguenois, qui déteste les kermesses hollandaises, s’empresse de gagner l’édifice qui allait abriter l’Exposition universelle de 1878. Il ne s’y attarde guère et rend visite à son ami Auguste Jourde du journal Le Siècle, lequel lui conseille d’adresser de sa part une lettre à Victor Hugo, meilleure façon d’obtenir ses entrées chez « le vénérable Nestor de la poésie européenne » (Ten Brink a alors déjà consacré plusieurs études au romancier et poète dont une datant de mars 1894 : « Victor Hugo », Litterarische schetsen en kritieken, 1884, T. 8, p. 1-25).

Le soir même, Preste-Plume (surnom dont l’a affublé le naturaliste Marcellus Emants) assiste à une représentation d’Andromaque au Théâtre-Français. Disposant d’une recommandation de Charles Ruelens, conservateur de la bibliothèque de Bourgogne, il est présenté à Adeline Dudlay et à Sarah Bernhardt, laquelle l’invite à lui rendre bientôt visite. Le lendemain, sous le chaud soleil, après avoir bu une bière matinale au Café de la Rotonde au Palais Royal, le Hollandais flâne dans la ville, se laisse promener par un cocher, telle rue le ramenant à un épisode de l’Histoire de France, à une page de Balzac, de Zola bien évidemment, de Henri Murger ou de Jules Janin – d’autres lieux de la capitale lui rappellent une œuvre de Théophile Gautier, de Conrad Busken Huet (note 3 ICI), de Carel Vosmaer (voir p. 179 ICI), de Paul de Kock, d’Arsène Houssaye ou encore d’un auteur de l’Antiquité –, telle autre à une rencontre qu’il a pu faire par le passé (par exemple celle de Léon Gambetta chez qui il s’est rendu à deux reprises au cours de l’été 1875). Il visite la Morgue, finit la journée au Jardin Bullier. Le vendredi 24 août, en fin d’après-midi, il occupe une table du Café de la Paix – l’édition de 1874 des Cafés politiques et littéraires de Paris d’Auguste Lepage lui sert de guide – au coin du boulevard des Capucines, pour noter ses dernières impressions, en particulier celles relatives à l’entretien qu’il vient d’avoir avec Gambetta, rue de la Chaussée-d’Antin. Le chef républicain lui a confié se rendre souvent l’été, incognito, aux Pays-Bas, un pays qu’il apprécie : « La Hollande a encore un certain nombre de choses à nous apprendre, pour ce qui a trait à la pratique. L’histoire de votre peuple est l’une des plus belles de l’époque moderne. Les Néerlandais peuvent être à bon droit fiers de l’illustre dynastie d’Orange, car sous les Orange, la liberté politique et civile a grandi. » Gambetta promet à Ten Brink de le tenir informé de son prochain séjour dans sa patrie. Pour terminer la journée, le romancier va écouter des chansons au Café des Ambassadeurs. Le lendemain, il se rend « en pèlerinage » au Louvre puis, à 16 heures, dans les ateliers de Sarah Bernhardt – la comédienne, vêtue comme un garçon, travaille à une sculpture de Médée –, avenue de Villiers, deux visites rapportées par le menu. C’est quelques heures plus tard, à 21 heures qu’il se présente chez Victor Hugo.

Le soir même, Preste-Plume (surnom dont l’a affublé le naturaliste Marcellus Emants) assiste à une représentation d’Andromaque au Théâtre-Français. Disposant d’une recommandation de Charles Ruelens, conservateur de la bibliothèque de Bourgogne, il est présenté à Adeline Dudlay et à Sarah Bernhardt, laquelle l’invite à lui rendre bientôt visite. Le lendemain, sous le chaud soleil, après avoir bu une bière matinale au Café de la Rotonde au Palais Royal, le Hollandais flâne dans la ville, se laisse promener par un cocher, telle rue le ramenant à un épisode de l’Histoire de France, à une page de Balzac, de Zola bien évidemment, de Henri Murger ou de Jules Janin – d’autres lieux de la capitale lui rappellent une œuvre de Théophile Gautier, de Conrad Busken Huet (note 3 ICI), de Carel Vosmaer (voir p. 179 ICI), de Paul de Kock, d’Arsène Houssaye ou encore d’un auteur de l’Antiquité –, telle autre à une rencontre qu’il a pu faire par le passé (par exemple celle de Léon Gambetta chez qui il s’est rendu à deux reprises au cours de l’été 1875). Il visite la Morgue, finit la journée au Jardin Bullier. Le vendredi 24 août, en fin d’après-midi, il occupe une table du Café de la Paix – l’édition de 1874 des Cafés politiques et littéraires de Paris d’Auguste Lepage lui sert de guide – au coin du boulevard des Capucines, pour noter ses dernières impressions, en particulier celles relatives à l’entretien qu’il vient d’avoir avec Gambetta, rue de la Chaussée-d’Antin. Le chef républicain lui a confié se rendre souvent l’été, incognito, aux Pays-Bas, un pays qu’il apprécie : « La Hollande a encore un certain nombre de choses à nous apprendre, pour ce qui a trait à la pratique. L’histoire de votre peuple est l’une des plus belles de l’époque moderne. Les Néerlandais peuvent être à bon droit fiers de l’illustre dynastie d’Orange, car sous les Orange, la liberté politique et civile a grandi. » Gambetta promet à Ten Brink de le tenir informé de son prochain séjour dans sa patrie. Pour terminer la journée, le romancier va écouter des chansons au Café des Ambassadeurs. Le lendemain, il se rend « en pèlerinage » au Louvre puis, à 16 heures, dans les ateliers de Sarah Bernhardt – la comédienne, vêtue comme un garçon, travaille à une sculpture de Médée –, avenue de Villiers, deux visites rapportées par le menu. C’est quelques heures plus tard, à 21 heures qu’il se présente chez Victor Hugo.

Le dimanche 26 août, on retrouve l’homme aux belles bacchantes au palais et dans le jardin du Luxembourg avant de le suivre dans le quartier où Zola a situé L’Assommoir. Son séjour parisien se termine le lundi : petite halte dans un estaminet américain (angle de la place Vendôme) puis promenade en voiture au  Bois de Boulogne où, au Restaurant de la Cascade, le hasard le met en présence d’un jeune Hollandais qu’il connaît, occasion pour Ten Brink d’entre- prendre un long exposé sur l’œuvre de Zola, plus particulièrement sur La Curée, conversation poursuivie le soir dans un restaurant du boulevard des Italiens – un prélude à l’étude qu’il con- sacrera au romancier français en 1879 *.

Bois de Boulogne où, au Restaurant de la Cascade, le hasard le met en présence d’un jeune Hollandais qu’il connaît, occasion pour Ten Brink d’entre- prendre un long exposé sur l’œuvre de Zola, plus particulièrement sur La Curée, conversation poursuivie le soir dans un restaurant du boulevard des Italiens – un prélude à l’étude qu’il con- sacrera au romancier français en 1879 *.

Laudateur des grandes figures républicaines françaises, fasciné par la tragédie révolutionnaire – qui occupe une place dans certaines de ses œuvres de fiction et à laquelle il a consacré plusieurs ouvrages en se montrant surtout un compilateur : Vier bladzijden uit de Geschiedenis der Fransche Revolutie (Quatre pages de l’Histoire de la Révolution française, 1868), essai repris dans une version revue: Slachtoffers en Helden der Fransche Revolutie (Victimes et Héros de la Révolution française), Parijs tijdens de Roode Terreur traduit en anglais sous le titre Robespierre and the Red Terror, Parijs tijdens de Witte Terreur (Paris sous la Terreur blanche)… – et par « la formidable fièvre effrénée de la Commune » comme le montre De opstand der Proletariërs, geschiedenis der omwenteling van 18 Maart 1871 (Le Soulèvement des prolétaires, histoire de la révolution du 18 mars 1871), propagateur du naturalisme dans son pays, Jan ten Brink sera considéré par les représentants de la génération littéraire de 1880 comme un conservateur, un esprit étriqué emblématique de l’esprit bourgeois qu’eux-mêmes, rejetons de la bonne société, chercheront à combattre. Historien de la littérature de son pays, observateur et chroniqueur de la vie de La Haye et de celle de Batavia, il a trouvé l’énergie de rédiger nombre de contributions sur les lettres françaises dans lesquelles il lui arrive de traduire de longs passages des œuvres qu’il évoque ; maints volumes de ses Letterkundige schetsen réunissent ainsi bien des pages sur Honoré d’Urfé, Madeleine de Scudéry, Chateaubriand, Lamartine, Hugo, Stendhal, Théophile Gautier, Jules Janin, Alexandre Dumas, Eugène Goblet d’Alviella, Eugène Sue, Balzac, George Sand, Octave Feuillet, Edmond About, Ernest Feydeau, Arsène Houssaye, Flaubert, Alphonse  Daudet, Jules Verne, Louisa Stiefert, Victorien Sardou, Henri Rochefort, Léon Hennique, Raoul Vast et Gustave Ricouard, J.-K. Huysmans, Paul Déroulède, Émile Augier, Eugène Scribe, Henry Havard, Eugène Fromentin, Albert Millaud, Alfred Bourgeault, Eugène Gellion-Danglar, Adolphe Thiers, François-Auguste Mignet, les caricaturistes de l’époque…

Daudet, Jules Verne, Louisa Stiefert, Victorien Sardou, Henri Rochefort, Léon Hennique, Raoul Vast et Gustave Ricouard, J.-K. Huysmans, Paul Déroulède, Émile Augier, Eugène Scribe, Henry Havard, Eugène Fromentin, Albert Millaud, Alfred Bourgeault, Eugène Gellion-Danglar, Adolphe Thiers, François-Auguste Mignet, les caricaturistes de l’époque…

D.C.

* En 1876 et 1877, Jan ten Brink a publié plusieurs contributions sur Émile Zola dans diverses revues (c’est une part de celles-ci qu’il reprend à la fin de ses impressions de voyage). Il les révisera, abordera d’autres romans des Rougon-Macquart pour offrir aux lecteurs néerlandais, en 1879, un ouvrage sur cet « Hercule des lettres ».

À la table de Victor Hugo

Le conseil qui m’avait été donné par l’un des rédacteurs les plus influents du Siècle d’adresser une missive à Victor Hugo, n’avait guère été profitable. J’eus l’occasion plus tard, au bureau du Siècle, de reparler avec mon obligeant conseilleur, et cette fois, il me fut recommandé d’aller carrément voir le vieux poète chez lui. À l’occasion d’un déplacement infructueux, on m’avait indiqué qu’il recevait après neuf heures du soir.

Aussi, le samedi soir, attendis-je sur le boulevard, que neuf heures sonnent. Comme le jour passe vite ! Juste le temps d’une sortie au Louvre, puis quelques courts moments dans la demeure richement décorée de Sarah Bernhardt avant d’aller examiner à la hâte le menu du dîner européen, boulevard des Italiens, et voilà que l’on me menait à présent au grand trot vers la rue de Clichy, dans laquelle Hugo habite. Pour le coup, je ne frappai pas en vain, mais fus introduit dans un petit salon. Victor Hugo loge au troisième étage – ce qui paraît étrange. Une célèbre artiste dramatique se fait construire un hôtel particulier, et le plus grand poète du pays se choisit, quant à lui, un troisième étage. Mais il possède une maison de campagne princière à Guernesey, Hauteville House, dans laquelle il passe une partie de l’année, et il semble qu’il ait conçu une aversion pour le faste, qui, à l’époque de la monarchie orléaniste, faisait la renommée des hôtels particuliers où il vivait. Il fait même preuve à cet égard d’une ferme conviction, préférant une simplicité de bon ton au luxe exubérant d’autrefois. Nul danger cependant qu’un excès de civisme n’amène notre poète à imiter Cincinnatus – autrement dit, le troisième étage de Victor Hugo livre à nos yeux une demeure d’un goût exquis, parée de cette somptuosité artistique dont seul un Français distingué a le secret. Le petit salon, où je fis antichambre, le confirmait. Nulle part je n’ai vu un miroir encadré d’ébène sculpté d’une pareille beauté. Les meubles anciens faisaient un bel effet contre les murs couleur lie-de-vin ; un même caractère imprégnait tout, jusqu’aux lustres de cuivre.

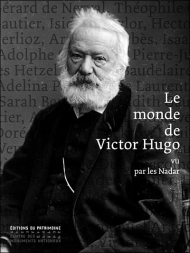

Un bruit de pas m’annonça que le poète de 76 ans approchait. Il parut dans une entrée qui donnait accès à une autre pièce d’où nous parvenait le bruit de conversations animées. Le portrait de Victor Hugo est connu dans tous les pays civilisés, mais le vieil homme vénérable au pas souple et leste, aux joues roses et fraîches, et dont les lèvres arborent un sémillant sourire, c’est là ce qu’aucun portrait ne saurait représenter. Il me témoignait une double marque d’affabilité en acceptant de prêter l’oreille à des flots d’hommages qu’il avait déjà entendus des milliers de fois et en serrant la main, avec la plus aimable prévenance, d’un visiteur dont il ne connaissait rien de plus qu’un nom inscrit sur une carte. Le fait qu’il y ait aux Pays-Bas des gens suivant tout particulièrement et avec la plus grande sympathie son combat de poète contre le Bonapartisme (1) parut lui faire un plaisir extrême.

Un bruit de pas m’annonça que le poète de 76 ans approchait. Il parut dans une entrée qui donnait accès à une autre pièce d’où nous parvenait le bruit de conversations animées. Le portrait de Victor Hugo est connu dans tous les pays civilisés, mais le vieil homme vénérable au pas souple et leste, aux joues roses et fraîches, et dont les lèvres arborent un sémillant sourire, c’est là ce qu’aucun portrait ne saurait représenter. Il me témoignait une double marque d’affabilité en acceptant de prêter l’oreille à des flots d’hommages qu’il avait déjà entendus des milliers de fois et en serrant la main, avec la plus aimable prévenance, d’un visiteur dont il ne connaissait rien de plus qu’un nom inscrit sur une carte. Le fait qu’il y ait aux Pays-Bas des gens suivant tout particulièrement et avec la plus grande sympathie son combat de poète contre le Bonapartisme (1) parut lui faire un plaisir extrême.

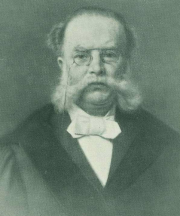

Un petit couloir nous conduisit dans une salle à manger vivement éclairée, à la table de laquelle cinq hôtes étaient installés. La façon dont Victor Hugo présenta le nouvel invité fut un exemple d’extrême sagacité en matière de courtoisie. Il fit en sorte que personne ne puisse être effarouché par ce dernier, en assurant que l’étranger s’était tenu informé tant sur les affaires que sur la littérature françaises. Le déjeuner avait, ce jour-là commencé un peu plus tard parce qu’il y avait des hôtes ; j’avais donc le privilège de pouvoir assister à sa fin. Le maître de maison m’indiqua une chaise à sa main gauche, et l’exceptionnelle amabilité de toutes les personnes présentes fit que je me sentis bientôt comme chez moi. Le personnage qui présidait la table était Louis Blanc. C’est avec une grande surprise que j’appris son nom. J’avais devant les yeux un petit homme vif, aux cheveux noirs striés çà et là de quelques touches argentées, aux yeux brillants, doté d’une forte voix de ténor, qui à nul égard ne faisait ses soixante-quatre ans d’âge.

Qui plus est, il s’exprimait d’une façon si claire et si passionnante qu’on lui aurait cru, au minimum, dix ans de moins. Que restait-il du suspect en lequel on l’a le plus souvent transformé, du fanatique enragé, du socialiste déchaîné, lorsqu’on entendait Louis Blanc, petit homme soigné, élégant, s’exprimer avec une circonspection et une finesse extrêmes ?

La sévérité des jugements portés sur le perspicace auteur de l’Histoire de la révolution française et de l’Histoire de dix ans (1830-1840), provient en général de ce qu’on le tient pour responsable des journées meurtrières de juin 1848. Dès 1840 il avait conquis l’attention générale par son ouvrage intitulé L’Organisation du travail, lequel revient, à vrai dire, à souhaiter voir les associations ouvrières protégées et soute- nues par l’État. Contrairement à l’économie politique orthodoxe d’Adam Smith et de Say, il exigeait l’abolition de la libre concurrence au profit d’une coopération sociale universelle où « chacun aurait ses besoins et donnerait selon ses facultés » (2). Au principe de l’intérêt particulier, il opposait le dévouement de tous pour le bien-être commun ; son Histoire de dix ans publiée de 1840 à 1847, et dans laquelle il soumettait à la critique la plus acerbe la politique du gouvernement orléaniste, fit une impression plus forte que cette généreuse idée. Déjà célèbre au moment des journées de février, du fait que les deux premiers volumes de son Histoire de la révolution française étaient parus en 1847-1848, il fut élu député de l’Assemblée constituante et nommé au sein du gouvernement provisoire dans lequel, avec Albert, il représentait les socialistes. Il fut toujours davantage attaché à la théorie qu’à la pratique. Son exposé, Socialisme – Droit au travail, publié en 1848, l’avait rendu très populaire auprès des ouvriers parisiens qui, par centaines de milliers, défilèrent dans les rues de la capitale. La proposition visant à instaurer les ateliers nationaux par la loi n’émanait pas de Louis Blanc, qui y était opposé, et aux yeux duquel le salut ne pouvait venir que de la collaboration mutuelle entre travailleurs, ce qu’en tant que président de la Commission du Gouvernement pour les Travailleurs (3), il s’évertua à démontrer. Ceci n’empêcha pourtant pas que ces ateliers nationaux fussent considérés comme une création du parti socialiste et qu’on en imputât en général la paternité morale à Louis Blanc. De là les poursuites lancées contre lui après les tragiques journées de juin, de là son embarquement, dès août 1848, vers l’Angleterre, où il passa vingt-deux ans en exil, achevant sa remarquable Histoire de la révolution française en douze volumes.

La sévérité des jugements portés sur le perspicace auteur de l’Histoire de la révolution française et de l’Histoire de dix ans (1830-1840), provient en général de ce qu’on le tient pour responsable des journées meurtrières de juin 1848. Dès 1840 il avait conquis l’attention générale par son ouvrage intitulé L’Organisation du travail, lequel revient, à vrai dire, à souhaiter voir les associations ouvrières protégées et soute- nues par l’État. Contrairement à l’économie politique orthodoxe d’Adam Smith et de Say, il exigeait l’abolition de la libre concurrence au profit d’une coopération sociale universelle où « chacun aurait ses besoins et donnerait selon ses facultés » (2). Au principe de l’intérêt particulier, il opposait le dévouement de tous pour le bien-être commun ; son Histoire de dix ans publiée de 1840 à 1847, et dans laquelle il soumettait à la critique la plus acerbe la politique du gouvernement orléaniste, fit une impression plus forte que cette généreuse idée. Déjà célèbre au moment des journées de février, du fait que les deux premiers volumes de son Histoire de la révolution française étaient parus en 1847-1848, il fut élu député de l’Assemblée constituante et nommé au sein du gouvernement provisoire dans lequel, avec Albert, il représentait les socialistes. Il fut toujours davantage attaché à la théorie qu’à la pratique. Son exposé, Socialisme – Droit au travail, publié en 1848, l’avait rendu très populaire auprès des ouvriers parisiens qui, par centaines de milliers, défilèrent dans les rues de la capitale. La proposition visant à instaurer les ateliers nationaux par la loi n’émanait pas de Louis Blanc, qui y était opposé, et aux yeux duquel le salut ne pouvait venir que de la collaboration mutuelle entre travailleurs, ce qu’en tant que président de la Commission du Gouvernement pour les Travailleurs (3), il s’évertua à démontrer. Ceci n’empêcha pourtant pas que ces ateliers nationaux fussent considérés comme une création du parti socialiste et qu’on en imputât en général la paternité morale à Louis Blanc. De là les poursuites lancées contre lui après les tragiques journées de juin, de là son embarquement, dès août 1848, vers l’Angleterre, où il passa vingt-deux ans en exil, achevant sa remarquable Histoire de la révolution française en douze volumes.

De retour d’exil le 4 février 1870, Louis Blanc est depuis le 8 février 1871 membre des assemblées législatives qui se sont réunies à Bordeaux et à Versailles. La tendre amitié qui le lie à Victor Hugo n’est pas seulement l’effet d’une identité de vues en matière littéraire, mais découle avant tout de la similarité de leurs conceptions politiques ; Louis Blanc fut, depuis Londres, le collaborateur le plus fidèle du journal Le Rappel, organe dans lequel les fils de Hugo avaient combattu le Second Empire alors sur le déclin. Il n’était donc pas étonnant de trouver à la table du poète, qui avait connu l’exil à Guernesey, l’exilé de Londres – Louis Blanc, « un vétéran frais et rose » (4).

De retour d’exil le 4 février 1870, Louis Blanc est depuis le 8 février 1871 membre des assemblées législatives qui se sont réunies à Bordeaux et à Versailles. La tendre amitié qui le lie à Victor Hugo n’est pas seulement l’effet d’une identité de vues en matière littéraire, mais découle avant tout de la similarité de leurs conceptions politiques ; Louis Blanc fut, depuis Londres, le collaborateur le plus fidèle du journal Le Rappel, organe dans lequel les fils de Hugo avaient combattu le Second Empire alors sur le déclin. Il n’était donc pas étonnant de trouver à la table du poète, qui avait connu l’exil à Guernesey, l’exilé de Londres – Louis Blanc, « un vétéran frais et rose » (4).

À côté de ce dernier se trouvait une jeune femme particulièrement gracieuse, Madame Lockroy, veuve de feu Charles Hugo, fils aîné de l’écrivain. C’est la mère de Jeanne et de Georges, que les vers de leur grand-père ont rendus immortels. Un naturel affable et une grande beauté ont fait d’elle la digne épouse du fils aîné de Victor Hugo, mort dans la force de l’âge au début des troubles de la Commune, en 1871. Au mois de mars de cette année noire, le poète, à peine rentré dans sa patrie, portait au tombeau ce fils, cependant qu’il s’exclame, à travers ses larmes :

Charles ! Charles ! (5) ô mon fils ! quoi donc ? tu m’as quitté.

Ah ! tout fuit ! rien ne dure !

Tu t’es évanoui dans la grande clarté

Qui pour nous est obscure.

La veuve a récemment donné sa main à Édouard Lockroy, ami chaleureux de la famille, qui, dans ses fonctions de rédacteur du Rappel, s’est montré un avocat talentueux de la République, se faisant en même temps un nom comme représentant du peuple.

Quand, après quatre mois et demi de siège et d’héroïques souffrances, Paris eut fini par capituler, et que l’Allemagne eut signifié qu’elle n’acceptait de signer la paix qu’avec une assemblée légalement élue et un gouvernement reconnu par celle-ci, la ville envoya quarante-trois députés à Bordeaux. Louis Blanc était arrivé en tête du scrutin, suivi de Victor Hugo ; Édouard Lockroy était quatorzième, alors que Thiers et Jules Favre arrivaient respectivement en vingtième et vingt quatrième (6) position. Que ce soit à ces hommes que la capitale, durement éprouvée après avoir  traversé un océan de catastrophes, ait accordé la préférence, et qu’elle ait de surcroît donné moins de voix à Thiers lui-même qu’aux trois précédemment nommés, témoigne en tout état de cause de l’estime des deux centaines de mille électeurs, qui n’ont pas dû mettre par pur et simple hasard les noms de Louis Blanc, Victor Hugo et Édouard Lockroy sur leurs bulletins de vote.

traversé un océan de catastrophes, ait accordé la préférence, et qu’elle ait de surcroît donné moins de voix à Thiers lui-même qu’aux trois précédemment nommés, témoigne en tout état de cause de l’estime des deux centaines de mille électeurs, qui n’ont pas dû mettre par pur et simple hasard les noms de Louis Blanc, Victor Hugo et Édouard Lockroy sur leurs bulletins de vote.

À la droite de Madame Lockroy se trouvait un hôte venant de province, dont le nom fut trop vite prononcé pour pouvoir être saisi. C’était un monsieur d’un âge respectable, qui parla très peu. Victor Hugo avait à sa droite Lockroy lui-même, homme jeune, âgé de trente-trois ou trente-quatre ans, à l’œil vif et au visage quelque peu maigre, mais délicat. Il y avait en outre une vieille dame à cheveux blancs, qui était placée au haut bout de la table, près de Louis Blanc : Madame Drouet, qui, à la suite du coup d’État, avait sauvé la vie à Victor Hugo. Telle était la compagnie parmi laquelle je me vis soudain admis par un heureux hasard.

Après que quelques sujets généraux eurent été abordés, ce fut Louis Blanc qui orienta la conversation, en me demandant si, moi qui venais de La Haye, j’y avais aussi connu, à l’époque, Armand Barbès. Incapable que j’étais de me faire comprendre en quelques mots, je me mis à évoquer, tant bien que mal, les dernières années de la vie de Barbès à La Haye. Tous les républicains français éprouvent à l’égard de ce dernier une vénération aussi profonde qu’est violente leur aversion pour Blanqui. L’un comme l’autre se sont employés à ourdir des conspirations sans avoir le moindre sens pratique quant aux moyens à mettre en œuvre, ce qui a nécessairement condamné leur tentative à l’échec. Ils ont passé tous deux une grande partie de leur vie dans les geôles, mais Barbès était la générosité même, un enfant au cœur simple et pur, et Blanqui une triste canaille, sans cœur ni conscience. Auprès de Hugo lui-même, le nom de Barbès était en grand honneur. Chacun voulut apprendre ce qu’avaient été ses dernières années à La Haye, et avoir une idée de l’image qu’avait laissée de lui cet homme exceptionnellement généreux mais étrangement exalté.

Deux courtes anecdotes pouvaient être éclairantes à cet égard. Je me fis un plaisir de les faire connaître. La première datait de mai 1863.

Il y avait une fête foraine à La Haye. Nous nous trouvions chez quelques amis français et parlions entre nous de cette belle réjouissance populaire. Notre hôtesse manifesta l’envie d’y aller voir de plus près. Barbès, bien que constamment souffrant, fut tout de suite disposé à la servir. D’un air distingué, il sortit, devant moi, avec à son bras la remuante Française, et affronta vaillamment l’agita- tion bon enfant de la fête. Faisant montre d’une patience chevaleresque, il attirait l’attention de sa dame sur les silhouettes des saltimbanques qui criaient et braillaient, restait en arrêt près des diables hurlant des manèges, entrait d’un pas ferme dans la baraque foraine où l’on vendait des beignets pour satisfaire la gourmandise de sa compatriote. Nous nous rendîmes pour finir dans les baraques du Voorhout. Il s’arrêta patiemment près de chaque éventaire, et la Française ne se fit pas longtemps attendre pour presser avec une insistance déplaisante son chevalier servant de faire l’emplette de quelques babioles très coûteuses, tout en nous montrant, d’un air de triomphe, la belle broche que Barbès lui avait offerte.

Il y avait une fête foraine à La Haye. Nous nous trouvions chez quelques amis français et parlions entre nous de cette belle réjouissance populaire. Notre hôtesse manifesta l’envie d’y aller voir de plus près. Barbès, bien que constamment souffrant, fut tout de suite disposé à la servir. D’un air distingué, il sortit, devant moi, avec à son bras la remuante Française, et affronta vaillamment l’agita- tion bon enfant de la fête. Faisant montre d’une patience chevaleresque, il attirait l’attention de sa dame sur les silhouettes des saltimbanques qui criaient et braillaient, restait en arrêt près des diables hurlant des manèges, entrait d’un pas ferme dans la baraque foraine où l’on vendait des beignets pour satisfaire la gourmandise de sa compatriote. Nous nous rendîmes pour finir dans les baraques du Voorhout. Il s’arrêta patiemment près de chaque éventaire, et la Française ne se fit pas longtemps attendre pour presser avec une insistance déplaisante son chevalier servant de faire l’emplette de quelques babioles très coûteuses, tout en nous montrant, d’un air de triomphe, la belle broche que Barbès lui avait offerte.

La seconde anecdote se situait à l’hiver 1864. Barbès m’avait invité chez lui. En entrant, je le trouvai au beau milieu d’une masse d’enfants aux joyeux sourires. Il avait fait venir les petites filles de sa logeuse avec quelques-unes de leurs jeunes amies. Il offrit, avec empressement des gâteaux à ses petits hôtes, qui les acceptèrent de bon cœur, sans comprendre un mot de ce que disait leur généreux amphitryon. Debout près de la table, le proscrit aux cheveux blancs faisait à ses hôtes les honneurs de la maison, tandis que mi-intimidées, mi-téméraires, les jeunes têtes se rassemblaient, en un doux chuchotis. Faisant appel à mon néerlandais, il me présenta aux enfants :

« Mon ami ! Je vous présente Mlle. Louise, Mlle. Esther, Mlle. Pauline, Mlle. Lina, M. Henri ! »

Entendant parler leur langue, les enfants prirent de l’assurance. Avec un plaisir croissant, Barbès les vit se mettre à sauter à travers la pièce, et, d’autres amis étant arrivés, on en vint très facilement à faire danser aux grands comme aux petits un « Hei! ’t was in de Mei zoo blij » (7), avec, au milieu, le brave hôte.

Louis Blanc réagit en disant que la meilleure recommandation qu’on pouvait apporter à la table de Victor Hugo était un souvenir de l’amitié de Barbès.

Victor Hugo conta que son fils Charles avait, de retour de La Haye, gardé de Barbès une même impression. Il conclut en citant quelques mots de Charles :

Victor Hugo conta que son fils Charles avait, de retour de La Haye, gardé de Barbès une même impression. Il conclut en citant quelques mots de Charles :

« Barbès, c’est le Peuple. Il ne raisonnait pas avec le but, il y marchait. C’était l’aventurier du devoir. Un des plus nobles traits de son caractère, c’est qu’il était profondément Français. Il détestait le sabre, mais il adorait le drapeau. Patriote sans chauvinisme, il a donné toute sa vie à ces deux principes, à ces deux cultes : Le Peuple et la France ». (8)

Tandis que nous échangions encore quelques mots à propos des Pays-Bas et de Barbès, je m’avisai que le petit livre bien connu Victor Hugo en Zélande avait été écrit par son fils Charles. Sur ce, je demandai à Madame Lockroy si nous verrions sa petite Jeanne, mais Hugo répondit, l’air inquiet, que Jeanne était un peu indisposée. Maintenant qu’il avait perdu son épouse et deux fils adultes, Jeanne et Georges, ses deux petits-enfants faisaient la joie de sa vieillesse. Au souvenir de certains vers empreints de douceur de L’Année Terrible, ceux, surtout, qui ont été écrits le 1er janvier 1871 :

Enfants, on vous dira plus tard que le grand-père

Vous adorait ; qu’il fit de son mieux sur la terre,

Qu’il eut fort peu de joie et beaucoup d’envieux ;

Qu’au temps où vous étiez petits il était vieux,

Qu’il n’avait pas de mots bourrus ni d’airs moroses,

Et qu’il vous a quitté dans la saison des roses ;

Qu’il est mort, que c’était un bonhomme clément ;

Que, dans l’hiver fameux du grand bombardement,

Il traversait Paris tragique et plein d’épées,

Pour vous porter des tas de jouets, de poupées ;

Et des pantins faisant mille gestes bouffons ;

Et vous serez pensifs sous les arbres profonds.,

Lockroy rapporta à quel point il était fréquent que tels ou tels vers de Victor Hugo soient connus par cœur, et que dernièrement encore, il s’était avéré que l’empereur du Brésil en gardait quelques-uns en mémoire. Le fait a, sur le moment, été signalé par les journaux, de même que la visite rendue au poète par le matinal souverain des rivières amazoniennes – il n’y eut, du reste, au cours de l’entretien, que peu de mots consacrés à la question.

Quand café et liqueurs apparurent, l’attention générale se porta sur des sujets plus ordinaires. Madame Lockroy désirait savoir quelles liqueurs on prenait, avec le café, dans tel ou tel pays. Il fallut une fois de plus, cela va sans dire (9), expliquer de quelle façon l’on use ou l’on abuse, aux Pays-Bas, du breuvage produit à Schiedam (10), qui sent si mauvais. Madame Lockroy fit promettre à Hugo de lui procurer du kummel danois, après s’être informée au préalable de ce qu’on mettait sous ce mot. Des liqueurs à la bière, il n’y a pas loin. Louis Blanc déclara que la Belgique était un doux pays à ses yeux, mais que jamais il ne s’essaierait au faro. Victor Hugo eut vite fait de l’interrompre :

Quand café et liqueurs apparurent, l’attention générale se porta sur des sujets plus ordinaires. Madame Lockroy désirait savoir quelles liqueurs on prenait, avec le café, dans tel ou tel pays. Il fallut une fois de plus, cela va sans dire (9), expliquer de quelle façon l’on use ou l’on abuse, aux Pays-Bas, du breuvage produit à Schiedam (10), qui sent si mauvais. Madame Lockroy fit promettre à Hugo de lui procurer du kummel danois, après s’être informée au préalable de ce qu’on mettait sous ce mot. Des liqueurs à la bière, il n’y a pas loin. Louis Blanc déclara que la Belgique était un doux pays à ses yeux, mais que jamais il ne s’essaierait au faro. Victor Hugo eut vite fait de l’interrompre :

« Au contraire, je l’adore, le faro ! » (11)

Et avec ce luxe de détails, qui n’a de charme que dans un cercle intime, il se mit à parler de son séjour à Bruxelles, après les journées meurtrières de décembre 1851. Il décrivit les petites gargotes, où il avait l’habitude de déjeuner et de boire son faro — « le proscrit ne doit pas être fier ! » (12) Et comme on pouvait s’y faire servir le faro dans toute son authenticité, ce dernier était excellent. Louis Blanc, en revanche, chantait les louanges de la pale-ale anglaise, qui tire presque sur le champagne. De façon aussi circonstanciée que le maître de maison, il raconta comment, à Londres, il s’était pris d’une amitié durable pour la pale-ale. Il y avait quelque chose d’étrange à surprendre le ton cérémonieux, presque professoral, avec lequel Louis Blanc s’exprimait. Il parla des conférences qu’il avait données en Angleterre, et de la façon dont il s’était manifesté, un jour, à Burton – ville qui vit presque exclusivement de ses brasseries, et où trônent Bass et Alsopp, les fameux rois de la pale-ale et de la porter. Après une conférence à Burton, les patrons des grandes brasseries avaient voulu lui offrir du champagne, mais il les avait priés de lui accorder la faveur de pouvoir déguster l’authentique boisson de la ville. En prenant congé, Louis Blanc avait demandé à Alsopp quelle était, entre Bass ou la sienne, celle des deux brasseries qui fournissait le plus de bière tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. Ce à quoi Alsopp avait répondu : « Notre production est pratiquement égale, avec toutefois un avantage à Bass, parce que son nom a une syllabe de moins que le mien ! »

Cette démonstration de sens pratique anglais fut saluée par de joyeux rires, après quoi Madame Lockroy nous invita à passer au salon.

Et divers hôtes arrivèrent. Victor Hugo prit place sur un sofa ancien. Louis Blanc suivit son exemple. Hommes et femmes se mirent en groupes autour d’eux. J’eus, de surcroît, le plaisir de pouvoir converser amplement avec l’alerte rédacteur du Rappel. Il avait été, de même que Louis Blanc, au nombre des 353 membres de la majorité républicaine touchés par la dissolution. Il pronostiquait, comme Gambetta, que les élections allaient ramener l’ancienne majorité à la Chambre. Comme Gambetta, il parlait avec la plus haute considération des Pays-Bas, et en particulier de la beauté de La Haye et de Scheveningue, tout en faisant un vibrant éloge de l’ancienne voie tracée entre les deux villes par Constantin Huygens. Profitant de ce que le vieux monsieur de province prenait congé, je remerciai Victor Hugo de son exceptionnelle amabilité et dus toutefois promettre de revenir avant mon départ.

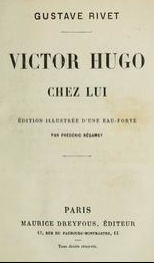

Un livre de Gustave Rivet, Victor Hugo chez lui, est paru il y a peu (13). C’est un recueil d’aimables détails de la vie du cercle de famille, au sein duquel règnent Jeanne et Georges, et où le grand-père est appelé papapa. Il n’y a pas grand-chose de neuf à en tirer, mais par contre, il apparaît clairement à chaque ligne, que l’auteur est bien informé et dit vrai en toutes choses. Quiconque s’aviserait de le blâmer du fait de l’admiration qu’il porte à Victor Hugo, trouverait davantage à redire à la forme qu’au contenu. Les quelques heures que j’ai passées chez l’auteur des Châtiments ne m’ont pas procuré un souvenir moins agréable que celui qu’ont laissé à Rivet les nombreuses années d’une fréquentation quotidienne. Simplicité, grandeur d’âme et bienveillance s’expriment dans tout ce que dit l’homme véritablement célèbre – n’éprouvant pas la nécessité de se montrer supérieur à travers une froideur distinguée, comme certains médiocres en ont l’habitude, il reste le vieillard serein, naturel, affable qui se livre sans masque, sans fierté, et sans prétention. On peut dire, à l’instar de son dernier biographe : « Je fus séduit par la simplicité et attaché par la bonté de l’homme, autant que j’avais été frappé de la grandeur et ébloui de l’incomparable éclat de ce génie. » (14) En revanche, le jugement littéraire de cet ami familier est curieux. À la fin de son livre, il écrit : « Sublime comme Pindare, souriant comme Anacréon, terrible comme Juvénal et comme Dante, sévère et juste comme Tacite, pathétique et grand comme Eschyle et comme Shakespeare ; il est l’âme lyrique de la France, le chantre inspiré de l’enfance et de l’amour, et le justicier de la liberté ; romancier, historien, tragique, il est, de plus, le poète lyrique du genre humain. » (15) Il faut avoir, comme Monsieur Rivet, étudié dans un pensionnat et à l’université pour manier des noms grecs et romains de façon aussi singulière. Victor Hugo est le représentant à vie de l’école romantique de 1815-1840 ; le comparer à Eschyle est parfaitement absurde. Bien que l’influence de Shakespeare sur Hugo ait été déterminante, il ne serait pas convenable de comparer Hernani à Othello ou Ruy Blas à Hamlet. Le génie du grand Français doit, pour ce qui est du théâtre, admettre la supériorité du grand Anglais. Sur le plan dramatique et tragique, Victor Hugo n’a pas produit de créations qui soient à même de défier les siècles comme le font les comédies et les tragédies de Shakespeare ; mais d’ailleurs, toutes les comparaisons qui sont lancées de façon aussi débridée que celles, mentionnées ici, de Gustave Rivet, ne nous avancent pas d’une semelle. Victor Hugo est grand par lui-même ; il peut se passer de comparaisons. Il est à la fois le Nestor et l’Agamemnon des lettres françaises. Voilà un demi-siècle (1828-1878) qu’il écrit et sa renommée littéraire n’a fait que grandir. Si la première effusion tumultueuse de son imagination débordante d’images et de formes gigantesques a pu ici et ailleurs arracher un rictus à la suffisance chlorotique ou à la sécheresse étriquée, à peine se mit-il à chanter ses chansons tellement fraîches et harmonieuses que tout se tut et écouta, saisi d’admiration, que même le croassement des corbeaux et le coassement des grenouilles s’arrêtèrent (16) là où lui commençait, sur un air jamais ouï jusqu’alors. Après quoi ses alexandrins résonnèrent sous les feux de la rampe – les plaintes de Marion, le langage amoureux d’Hernani, les rêves ambitieux de Ruy Blas, les souffrances intérieures de Triboulet – et ceux qui, dans la maison de Molière, ne juraient de ne croire qu’en Corneille et en Racine pâlirent de dépit et tentèrent en vain d’anéantir par leurs sarcasmes impuissants le jeune Titan. Puis il rebâtit, avec une science et une imagination imposantes la cathédrale Notre-Dame, créa Quasimodo, le démon difforme des grandes tours, la ravissante Esmeralda et le sombre Claude Frollo, mettant le comble à sa création épique avec le trio historique constitué de Louis XI, de Tristan l’Ermite et d’Olivier le Daim. Dans son exil, c’est sa puissance épique qui brilla par-dessus tout. La première partie de sa Légende des Siècles surpasse ses plus beaux recueils lyriques. Depuis « Ève », jusqu’aux « Pauvres Gens » (17) il emprunte ses sujets à l’histoire universelle. Sur ce plan, sa peinture de Charlemagne, le héros franc, est inégalée. Un écho de la grande épopée nationale qu’est la Chanson de Roland résonne dans les chansons du cycle de Charles, dans les chants épiques consacrés au Cid et dans sa glorification des chevaliers errants. (18) Mais la Muse lyrique l’inspirait aussi alors qu’il achevait les Châtiments – il y avait là, pour lui, une torture poétique, ayant nom Napoléon III, encore plus éprouvante peut-être que Napoléon le petit, ce satyre que l’on

Un livre de Gustave Rivet, Victor Hugo chez lui, est paru il y a peu (13). C’est un recueil d’aimables détails de la vie du cercle de famille, au sein duquel règnent Jeanne et Georges, et où le grand-père est appelé papapa. Il n’y a pas grand-chose de neuf à en tirer, mais par contre, il apparaît clairement à chaque ligne, que l’auteur est bien informé et dit vrai en toutes choses. Quiconque s’aviserait de le blâmer du fait de l’admiration qu’il porte à Victor Hugo, trouverait davantage à redire à la forme qu’au contenu. Les quelques heures que j’ai passées chez l’auteur des Châtiments ne m’ont pas procuré un souvenir moins agréable que celui qu’ont laissé à Rivet les nombreuses années d’une fréquentation quotidienne. Simplicité, grandeur d’âme et bienveillance s’expriment dans tout ce que dit l’homme véritablement célèbre – n’éprouvant pas la nécessité de se montrer supérieur à travers une froideur distinguée, comme certains médiocres en ont l’habitude, il reste le vieillard serein, naturel, affable qui se livre sans masque, sans fierté, et sans prétention. On peut dire, à l’instar de son dernier biographe : « Je fus séduit par la simplicité et attaché par la bonté de l’homme, autant que j’avais été frappé de la grandeur et ébloui de l’incomparable éclat de ce génie. » (14) En revanche, le jugement littéraire de cet ami familier est curieux. À la fin de son livre, il écrit : « Sublime comme Pindare, souriant comme Anacréon, terrible comme Juvénal et comme Dante, sévère et juste comme Tacite, pathétique et grand comme Eschyle et comme Shakespeare ; il est l’âme lyrique de la France, le chantre inspiré de l’enfance et de l’amour, et le justicier de la liberté ; romancier, historien, tragique, il est, de plus, le poète lyrique du genre humain. » (15) Il faut avoir, comme Monsieur Rivet, étudié dans un pensionnat et à l’université pour manier des noms grecs et romains de façon aussi singulière. Victor Hugo est le représentant à vie de l’école romantique de 1815-1840 ; le comparer à Eschyle est parfaitement absurde. Bien que l’influence de Shakespeare sur Hugo ait été déterminante, il ne serait pas convenable de comparer Hernani à Othello ou Ruy Blas à Hamlet. Le génie du grand Français doit, pour ce qui est du théâtre, admettre la supériorité du grand Anglais. Sur le plan dramatique et tragique, Victor Hugo n’a pas produit de créations qui soient à même de défier les siècles comme le font les comédies et les tragédies de Shakespeare ; mais d’ailleurs, toutes les comparaisons qui sont lancées de façon aussi débridée que celles, mentionnées ici, de Gustave Rivet, ne nous avancent pas d’une semelle. Victor Hugo est grand par lui-même ; il peut se passer de comparaisons. Il est à la fois le Nestor et l’Agamemnon des lettres françaises. Voilà un demi-siècle (1828-1878) qu’il écrit et sa renommée littéraire n’a fait que grandir. Si la première effusion tumultueuse de son imagination débordante d’images et de formes gigantesques a pu ici et ailleurs arracher un rictus à la suffisance chlorotique ou à la sécheresse étriquée, à peine se mit-il à chanter ses chansons tellement fraîches et harmonieuses que tout se tut et écouta, saisi d’admiration, que même le croassement des corbeaux et le coassement des grenouilles s’arrêtèrent (16) là où lui commençait, sur un air jamais ouï jusqu’alors. Après quoi ses alexandrins résonnèrent sous les feux de la rampe – les plaintes de Marion, le langage amoureux d’Hernani, les rêves ambitieux de Ruy Blas, les souffrances intérieures de Triboulet – et ceux qui, dans la maison de Molière, ne juraient de ne croire qu’en Corneille et en Racine pâlirent de dépit et tentèrent en vain d’anéantir par leurs sarcasmes impuissants le jeune Titan. Puis il rebâtit, avec une science et une imagination imposantes la cathédrale Notre-Dame, créa Quasimodo, le démon difforme des grandes tours, la ravissante Esmeralda et le sombre Claude Frollo, mettant le comble à sa création épique avec le trio historique constitué de Louis XI, de Tristan l’Ermite et d’Olivier le Daim. Dans son exil, c’est sa puissance épique qui brilla par-dessus tout. La première partie de sa Légende des Siècles surpasse ses plus beaux recueils lyriques. Depuis « Ève », jusqu’aux « Pauvres Gens » (17) il emprunte ses sujets à l’histoire universelle. Sur ce plan, sa peinture de Charlemagne, le héros franc, est inégalée. Un écho de la grande épopée nationale qu’est la Chanson de Roland résonne dans les chansons du cycle de Charles, dans les chants épiques consacrés au Cid et dans sa glorification des chevaliers errants. (18) Mais la Muse lyrique l’inspirait aussi alors qu’il achevait les Châtiments – il y avait là, pour lui, une torture poétique, ayant nom Napoléon III, encore plus éprouvante peut-être que Napoléon le petit, ce satyre que l’on  s’efforçait de congédier par quelque bon mot. Il enchaîna aussitôt avec une épopée en prose, Les Misérables, contenant une autre épopée à petite échelle, Waterloo, modèle de texte épique moderne en prose. Coup sur coup, il étonna par la maturation de son génie, et les trésors inappréciables d’imagination et d’invention qu’il déployait.

s’efforçait de congédier par quelque bon mot. Il enchaîna aussitôt avec une épopée en prose, Les Misérables, contenant une autre épopée à petite échelle, Waterloo, modèle de texte épique moderne en prose. Coup sur coup, il étonna par la maturation de son génie, et les trésors inappréciables d’imagination et d’invention qu’il déployait.

Alors qu’il venait de rentrer en France, au seuil de ses soixante-dix ans, il étonna surtout par sa fraîcheur d’esprit en matière littéraire. Les catastrophes qu’a connues son pays, les coups qui ont affecté sa vie de famille n’ont pas détruit le poète ; L’Année Terrible (juillet 1870- juillet 1871) témoigne au contraire d’une force de caractère sans égale. Et, lorsque par la suite, la France reprend son souffle, et que se concrétise l’espoir de voir exister l’ample majorité républicaine du pays à la faveur d’une constitution républicaine, la veine poétique se fait encore plus abondante dans le sublime roman Quatre-vingt-treize, dans une nouvelle série de La Légende des Siècles ainsi que dans L’Art d’être grand-père, œuvre poétique intime d’une ravissante beauté.

Quiconque puise dans cette exceptionnelle réserve de vers, de récits, de romans et d’ouvrages polémiques, est toujours assuré d’y trouver une œuvre d’art de première grandeur. Dans chaque vers resplendit l’originalité du poète. Victor Hugo atteint de tels sommets dans l’écriture des alexandrins français que les générations et les temps futurs l’honoreront comme le prodige littéraire de son siècle. Seuls la mer et l’orgue produisent de telles mélodies, a-t-on dit de lui à juste titre. De plus, dans sa musique, tant lyrique qu’épique, la grandeur et la sublimité n’excluent ni la grâce ni le raffinement des coloris. Un exemple le confirmera. Les légendes chevaleresques du Moyen Âge, celles se rapportant à Charlemagne surtout, ont été magistralement comprises par Hugo. Une des plus courtes épopées de la première série de sa Légende des siècles a pour simple nom « Aymerillot ». (19)

Charlemagne, empereur à la barbe fleurie,

Revient d’Espagne ; il a le cœur triste, il s’écrie :

« Roncevaux ! Roncevaux ! ô traître Ganelon ! »

Car son neveu Roland est mort dans ce vallon,

Avec les douze pairs et toute son armée.

[...]

En cinq vers, nous voilà au courant des événements. Charlemagne voit depuis les sommets des Pyrénées une ville magnifique, défendue par trente tours gigantesques. Plein d’entrain, il s’exclame :

Mes enfants ! Mes lions ! Saint-Denis m’est témoin,

Que j’aurai cette ville avant d’aller plus loin !

[...]

Mais le duc Naymes, attire son attention sur les difficultés insurmontables, sur la longue durée de la guerre, sur le désir qu’ont les chevaliers de rentrer chez eux. Charles s’obstine et veut connaître le nom de la ville. Il s’agit de Narbonne. L’empereur Charles charge alors le comte Dreus de Montdidier de prendre la ville, mais celui-ci s’excuse, parce qu’il est malade. Le comte palatin Hugo de Contentin affirme, lui, qu’il est trop fatigué ; le duc Richer de Normandie ne souhaite pas ajouter Narbonne à ses fiefs. Bavon, comte de Gand, a faim, et veut rentrer en Flandres. Il répond à l’empereur :

Mais le duc Naymes, attire son attention sur les difficultés insurmontables, sur la longue durée de la guerre, sur le désir qu’ont les chevaliers de rentrer chez eux. Charles s’obstine et veut connaître le nom de la ville. Il s’agit de Narbonne. L’empereur Charles charge alors le comte Dreus de Montdidier de prendre la ville, mais celui-ci s’excuse, parce qu’il est malade. Le comte palatin Hugo de Contentin affirme, lui, qu’il est trop fatigué ; le duc Richer de Normandie ne souhaite pas ajouter Narbonne à ses fiefs. Bavon, comte de Gand, a faim, et veut rentrer en Flandres. Il répond à l’empereur :

Quand vous me donneriez, pour prendre cette place,

Tout l’or de Salomon et tout l’or de Pépin,

Non ! je m’en vais en Flandre, où l’on mange du pain.

[...]

Et Charlemagne de railler :

Ces bons Flamands, dit Charle, il faut que cela mange !

[...]

C’est à présent Eustache de Nancy qui est sollicité, mais il refuse, car il n’a pas de quoi payer ses gens. Gérard de Roussillon refuse, Eudes (20), roi de Bourgogne, refuse, tous refusent.

Alors, levant la tête,

Se dressant tout debout sur ses grands étriers,

Tirant sa large épée aux éclairs meurtriers,

Avec un âpre accent plein de sourdes huées,

Pâle, effrayant pareil à l’aigle des nuées,

Terrassant du regard sont camp épouvanté,

L’invincible empereur s’écria : « Lâcheté ! »

O comtes palatins tombés dans ces vallées,

O géants qu’on voyait debout dans les mêlées,

Devant qui Satan même aurait crié merci,

Olivier et Roland, que n’êtes-vous ici !

[...]

Charlemagne accable ensuite ses chefs d’armée et ses comtes palatins d’un impérieux

[...] allez-vous en,

Guerriers, allez-vous en d’auprès de ma personne,

Des camps où l’on entend mon noir clairon qui sonne,

Rentrez dans vos logis, allez-vous en chez vous,

Allez-vous en d’ici, car je vous chasse tous ! »

[...]

L’empereur restera, seul, pour assiéger Narbonne. L’écho de sa voix irritée résonne tel un roulement de tonnerre, parmi les montagnes.

Ce qui suit, c’est au poète lui-même qu’il revient de le dire :

Les barons consternés fixaient leurs yeux à terre.

Soudain, comme chacun demeurait interdit,

Un jeune homme bien fait sortit des rangs, et dit :

« Que monsieur saint Denis garde le roi de France ! »

L’empereur fut surpris de ce ton d’assurance.

[...]

Toi, que veux-tu dit Charle, et qu’est-ce qui t’émeut ?

« Je viens vous demander ce dont pas un ne veut :

L’honneur d’être, ô mon roi, si Dieu ne m’abandonne,

L’homme dont on dira : ‘‘C’est lui qui prit Narbonne.’’ »

L’enfant parlait ainsi d’un air de loyauté,

Regardant tout le monde avec simplicité.

Le Gantois, dont le front se relevait très-vite,

Se mit à rire et dit aux reîtres de sa suite :

« Hé ! c’est Aymerillot, le petit compagnon !

– Aymerillot, reprit le roi, dis-nous ton nom.

– Aimery. Je suis pauvre autant qu’un pauvre moine ;

J’ai vingt ans, je n’ai point de paille et point d’avoine,

Je sais lire en latin, et je suis bachelier.

Voilà tout, sire. Il a plu au sort de m’oublier

Lorsqu’il distribua les fiefs héréditaires.

Deux liards couvriraient fort bien toutes mes terres,

Mais tout le grand ciel bleu n’emplirait pas mon cœur.

J’entrerai dans Narbonne et je serai vainqueur.

Après, je châtierai les railleurs, s’il en reste. »

Charles, plus rayonnant que l’archange céleste,

S’écria :

« Tu seras pour ce propos hautain,

Aymery de Narbonne et comte palatin,

Et l’on te parlera d’une façon civile.

Va, fils ! »

Le lendemain Aymery prit la ville. (21)

Pourrait-on transposer dans notre siècle l’épopée carolingienne avec plus de noblesse et d’éclat ? Cela me paraît impossible, et cette petite épopée d’Aymerillot est d’une beauté telle que je ne saurais la définir.

Jan ten Brink

traduit du néerlandais par Betrand Abraham

(1) On notera le choix de ce mot, qui paraît aller bien au-delà du seul Napoléon III, ce qui sous la plume d’un Néerlandais n’est pas très étonnant. [Toutes les notes sont du traducteur.]

(1) On notera le choix de ce mot, qui paraît aller bien au-delà du seul Napoléon III, ce qui sous la plume d’un Néerlandais n’est pas très étonnant. [Toutes les notes sont du traducteur.]

(2) En français dans le texte.

(3) En français dans le texte.

(4) En français dans le texte.

(5) Dans l’édition imprimée néerlandaise, le prénom Charles est orthographié sans -s final. Il pourrait s’agir d’une simple coquille.

(6) Ten Brink commet ici une erreur : Jules Favre fut élu en 34e position.

(7) Refrain d’une chanson populaire de Hollande du Nord, évoquant la promenade d’un moine tenant par la main, au mois de Mai, sa bien aimée (une nonne). Les passants qui le rencontrent le prient successivement de s’agenouiller, d’étendre son capuce à terre, sous les pieds de la nonne, de l’embrasser, de la réconforter, puis lui enjoignent de se séparer d’elle tandis qu’ils conseillent à la nonne de prendre un autre moine. Le refrain cité ici dit : « C’était en mai, au mois de mai si gai ! »

(8) En français dans le texte.

(9) En français dans le texte.

(10) Il s’agit d’une eau-de-vie fabriquée à base de genièvre.

(11) En français dans le texte.

(12) En français dans le texte.

(13) Jan ten Brink a donné une recension de cet ouvrage : « Het leven van Victor Hugo » (« La Vie de Victor Hugo »), in Litterarische schetsen en kritieken, T. 12, Leyde, A.W. Sijthoff, 1884, p. 11-16.

(14) En français dans le texte.

(15) Gustave Rivet, Victor Hugo chez lui, Paris, Dreyfous, 1878, p. 308. Contrairement à la plupart des citations, celle-ci figure dans le texte dans la traduction en néerlandais qu’en donne Ten Brink.

(15) Gustave Rivet, Victor Hugo chez lui, Paris, Dreyfous, 1878, p. 308. Contrairement à la plupart des citations, celle-ci figure dans le texte dans la traduction en néerlandais qu’en donne Ten Brink.

(16) Le texte néerlandais mentionne ici le hululement des chouettes effraies. Mais de même que le mot néerlandais raaf qui désigne le corbeau, renvoie – comme en français – dans le langage populaire, aux prêtres, le mot kerkuil qui désigne la chouette effraie s’applique à ce qu’on appelle en français la « grenouille ou la punaise de bénitier ». D’où notre traduction qui a l’avantage, de plus, par l’heureux effet du hasard, de rendre compte à sa manière, dans le jeu croassement / coassement, d’une autre particularité de la langue néerlandaise : l’utilisation du seul et même signifiant gekras pour désigner à la fois le cri des corbeaux et des chouettes.

(17) La traduction néerlandaise de ce titre est ici Arme Visschers soit littéralement « Pauvres pêcheurs ».

(18) Nous traduisons ici littéralement les expressions que Ten Brink utilise pour désigner les textes de Hugo, extraits de la Légende des Siècles. L’auteur ne reprend pas en effet exactement les titres donnés par Hugo aux différents poèmes ou groupes de poèmes évoqués ici.

(19) Voir note 20, à propos de l’orthographe de ce nom dans l’édition néerlandaise.

(20) Voir note 20, à propos de l’orthographe de ce nom dans l’édition néerlandaise.

(21) Dans l’édition néerlandaise, cette longue citation comporte un certain nombre de fautes : ainsi les « sourdes huées » deviennent-elles des « sourds huées », l’«archange » se voyant, quant à lui, transformé en « archanne ». La ponctuation est à plusieurs reprises différente de ce qu’elle est dans le texte de Hugo. Enfin, le nom du héros est orthographié avec un accent aigu sur le -E, ce qui le transforme en Aymérillot, sauf dans la toute dernière phrase du texte. Le nom de Eudes, est, quant à lui, affublé d’un accent grave (Eudès). Ces fautes sont vraisemblablement dues à l’éditeur.

(21) Dans l’édition néerlandaise, cette longue citation comporte un certain nombre de fautes : ainsi les « sourdes huées » deviennent-elles des « sourds huées », l’«archange » se voyant, quant à lui, transformé en « archanne ». La ponctuation est à plusieurs reprises différente de ce qu’elle est dans le texte de Hugo. Enfin, le nom du héros est orthographié avec un accent aigu sur le -E, ce qui le transforme en Aymérillot, sauf dans la toute dernière phrase du texte. Le nom de Eudes, est, quant à lui, affublé d’un accent grave (Eudès). Ces fautes sont vraisemblablement dues à l’éditeur.

Alluvions et nuages. Courants et figures de la littérature hollandaise contemporaine (A. Romein-Verschoor, 1947), La Littérature belge de langue néerlandaise (K. Jonckheere, 1958), La Littérature néerlandaise (P. Brachin, 1962), Jan Slauerhoff (1898-1936). L’homme et l’œuvre (J. Fessard, 1964), Vondel et la France (W. Thys, 1988), la volumineuse – plus de 900 pages – Histoire de la littérature néerlandaise (réd. H. Stouten, J. Goedegebuure & F. van Oostrom, 1999), L’œil de l’eau. Notes sur douze écrivains des Pays-Bas (J. Beaudry, 2002)…

Alluvions et nuages. Courants et figures de la littérature hollandaise contemporaine (A. Romein-Verschoor, 1947), La Littérature belge de langue néerlandaise (K. Jonckheere, 1958), La Littérature néerlandaise (P. Brachin, 1962), Jan Slauerhoff (1898-1936). L’homme et l’œuvre (J. Fessard, 1964), Vondel et la France (W. Thys, 1988), la volumineuse – plus de 900 pages – Histoire de la littérature néerlandaise (réd. H. Stouten, J. Goedegebuure & F. van Oostrom, 1999), L’œil de l’eau. Notes sur douze écrivains des Pays-Bas (J. Beaudry, 2002)…

parfois lieu à une chronique radiophonique circonstanciée ou à des recensions élogieuses (certes il y a aussi des critiques littéraires tout aussi peu scrupuleux que la mère d’Alfred Issendorf – le personnage central de Nooit meer slapen –, ainsi que le prouve l’article paru dans un magazine spécialisé à propos justement du roman Ne plus jamais dormir, traduction de ce même Nooit meer slapen). Dans la sphère francophone, la littérature néerlandaise demeure donc une terre totalement inexplorée uniquement pour ceux qui ne prennent pas la peine d’ouvrir les livres en vente chez les bouquinistes ou publiés depuis un certain temps par des éditeurs ayant pignon sur rue (Actes Sud, Gallimard, Le Seuil, Albin Michel, Héloïse d’Ormesson, Belfond, L’Âge d’homme, Le Castor Astral, Bourgois…).

parfois lieu à une chronique radiophonique circonstanciée ou à des recensions élogieuses (certes il y a aussi des critiques littéraires tout aussi peu scrupuleux que la mère d’Alfred Issendorf – le personnage central de Nooit meer slapen –, ainsi que le prouve l’article paru dans un magazine spécialisé à propos justement du roman Ne plus jamais dormir, traduction de ce même Nooit meer slapen). Dans la sphère francophone, la littérature néerlandaise demeure donc une terre totalement inexplorée uniquement pour ceux qui ne prennent pas la peine d’ouvrir les livres en vente chez les bouquinistes ou publiés depuis un certain temps par des éditeurs ayant pignon sur rue (Actes Sud, Gallimard, Le Seuil, Albin Michel, Héloïse d’Ormesson, Belfond, L’Âge d’homme, Le Castor Astral, Bourgois…).

Au XIXe siècle, un Alphonse Esquiros et un Xavier Marmier ont évoqué les figures de Bilderdijk, d’Isaac da Costa, de Nicolaas Beets ou de Jacob van Lennep. À notre époque, le poète Jean-Claude Pirotte nous invite en Gueldre, rend hommage à Eddy du Perron. Le natif de Dunkerque Claude-Henri Rocquet offre un retour sur la vie et l’œuvre de Ruusbroec. Empruntant les pas d’un des romanciers français majeurs, à savoir Jean Giono, nous nous immisçons dans l’atelier de l’un de ses confrères, pacifiste comme lui, auteur qui lui apparaît comme un « chimiste de la joie » : « Je ne connais pas Antoon Coolen. C’est actuellement le seul homme que je voudrais connaître. […] Dans ce livre, tout est à la même profondeur. Je veux dire qu’il y a accord parfait entre la tragédie et le plus minuscule détail. […] Le ton d’une voix, la veste d’un villageois, le cochon qui

Au XIXe siècle, un Alphonse Esquiros et un Xavier Marmier ont évoqué les figures de Bilderdijk, d’Isaac da Costa, de Nicolaas Beets ou de Jacob van Lennep. À notre époque, le poète Jean-Claude Pirotte nous invite en Gueldre, rend hommage à Eddy du Perron. Le natif de Dunkerque Claude-Henri Rocquet offre un retour sur la vie et l’œuvre de Ruusbroec. Empruntant les pas d’un des romanciers français majeurs, à savoir Jean Giono, nous nous immisçons dans l’atelier de l’un de ses confrères, pacifiste comme lui, auteur qui lui apparaît comme un « chimiste de la joie » : « Je ne connais pas Antoon Coolen. C’est actuellement le seul homme que je voudrais connaître. […] Dans ce livre, tout est à la même profondeur. Je veux dire qu’il y a accord parfait entre la tragédie et le plus minuscule détail. […] Le ton d’une voix, la veste d’un villageois, le cochon qui  fouille la boue, le couvent de la charité, et même les gendarmes, tout est d’accord. Je ne dirai par que c’est le grand talent d’Antoon Coolen ; c’est plus. C’est plus important que du talent. C’est qu’il est l’expression même de la profondeur à laquelle se passe le drame. Il est l’homme exact. Il est l’enfant du monde. » Une préface comme celle donnée en 1936 par Giono à l’édition française (Grasset) du roman de Coolen De goede moordenaar – dont est tirée cette citation – peut faire bien plus que des pages érudites ou des discours savants pour favoriser la reconnaissance d’un écrivain hollandais en France ; ce n’est pas un hasard si Le Bon assassin a été réédité à Paris en 1995, recueillant des éloges dans le quotidien français le plus en vue. André Gide a signé pour sa part la préface du premier roman néerlandais paru en traduction aux éditions Gallimard, Zuyderzée (1938) de son ami Jef Last : « Last est moins un romancier qu’un poète ; où, si l’on veut, c’est un romancier à la manière de Knut Hamsun. » Trop rares aussi les Xavier Hanotte, romancier wallon qui a donné de belles traductions de Hubert Lampo, Doeschka Meijsing, Walter van den Broeck, Ward Ruyslinck, Maarten ’t Hart, Willem Elsschot… Les traducteurs font eux aussi partie de ces passeurs qui attirent notre attention sur un livre donné tout en nous incitant à revenir à l’original. Parmi ces

fouille la boue, le couvent de la charité, et même les gendarmes, tout est d’accord. Je ne dirai par que c’est le grand talent d’Antoon Coolen ; c’est plus. C’est plus important que du talent. C’est qu’il est l’expression même de la profondeur à laquelle se passe le drame. Il est l’homme exact. Il est l’enfant du monde. » Une préface comme celle donnée en 1936 par Giono à l’édition française (Grasset) du roman de Coolen De goede moordenaar – dont est tirée cette citation – peut faire bien plus que des pages érudites ou des discours savants pour favoriser la reconnaissance d’un écrivain hollandais en France ; ce n’est pas un hasard si Le Bon assassin a été réédité à Paris en 1995, recueillant des éloges dans le quotidien français le plus en vue. André Gide a signé pour sa part la préface du premier roman néerlandais paru en traduction aux éditions Gallimard, Zuyderzée (1938) de son ami Jef Last : « Last est moins un romancier qu’un poète ; où, si l’on veut, c’est un romancier à la manière de Knut Hamsun. » Trop rares aussi les Xavier Hanotte, romancier wallon qui a donné de belles traductions de Hubert Lampo, Doeschka Meijsing, Walter van den Broeck, Ward Ruyslinck, Maarten ’t Hart, Willem Elsschot… Les traducteurs font eux aussi partie de ces passeurs qui attirent notre attention sur un livre donné tout en nous incitant à revenir à l’original. Parmi ces devanciers, il y a par exemple l’homme de lettre néerlandais d’expression française, Auguste Clavareau qui a laissé d’innombrables transpositions de poésies (De Hollandsche Natie de J.F. Helmers, De overwintering der Hollanders op Nova Zembla de H. Tollens, Kleine gedichten voor kinderen de H. van Alphen…). Et plus récemment Philippe Noble qui, depuis Le Pays d’origine (Gallimard, 1980, préface d’André Malraux) a donné ses lettres de noblesse à la traduction des créations néerlandaises (Eddy du Perron, Cees Nooteboom, Harry Mulisch, Etty Hillesum, J. Bernlef…).

devanciers, il y a par exemple l’homme de lettre néerlandais d’expression française, Auguste Clavareau qui a laissé d’innombrables transpositions de poésies (De Hollandsche Natie de J.F. Helmers, De overwintering der Hollanders op Nova Zembla de H. Tollens, Kleine gedichten voor kinderen de H. van Alphen…). Et plus récemment Philippe Noble qui, depuis Le Pays d’origine (Gallimard, 1980, préface d’André Malraux) a donné ses lettres de noblesse à la traduction des créations néerlandaises (Eddy du Perron, Cees Nooteboom, Harry Mulisch, Etty Hillesum, J. Bernlef…).

grands écrivains flamands d’expression française de la fin du XIXe siècle et des décennies suivantes ont sans doute, par leur choix d’écrire dans la langue de la bourgeoisie, conforté cet a priori. Malgré le succès commercial d’un Conscience en France – au XIXe siècle, 160 éditions françaises de ses œuvres ont paru –, malgré une littérature qui venait de renaître de ses cendres, on a considéré pendant longtemps le flamand comme une langue peu appropriée à l’écriture de grandes œuvres. C’est ce qu’a encore affirmé un écrivain français il y a peu à l’antenne d’une radio parisienne. Sur cela sont venues se greffer des problématiques purement belges : les traductions de romans et recueils de poésie publiées en Belgique même restent souvent ignorées à Paris ; ces traductions, souvent faites dans le passé par des Flamands, ne présentaient pas toujours les qualités requises pour séduire un lectorat exigeant ; par ailleurs, le microcosme des lettres n’a pas forcément toujours favorisé la transposition en français des meilleurs livres. Côté batave, d’autres obstacles ont contrarié une meilleure connaissance de la production locale à l’étranger. La littérature n’y a jamais joui d’un crédit comparable à ce qu’il a pu être dans un pays comme la France. Je ne suis pas près d’oublier les paroles d’une poétesse néerlandaise avec qui j’ai échangé quelques phrases à Paris. Me demandant qu’elle était mon activité : « Traducteur de littérature néerlandaise », elle a rétorqué : « O, wat zielig ! » Depuis qu’une politique sérieuse d’aide à la traduction a été mise en place (la chose vaut aussi en Flandre), on remarque une amélioration sensible des choses. Ainsi que l’écrivait M.A. Orthofer dans le numéro précédent de la revue De Revisor, « Yet even without relying on some of its greatest names - Bordewijk, Reve, Voskuil, among others - Dutch littérature has established itself internationally. » Nous ne pouvons donc plus faire nôtre les propos que tenait l’académicien Edmond Jaloux il y a ¾ de siècle. Soulignant que les

grands écrivains flamands d’expression française de la fin du XIXe siècle et des décennies suivantes ont sans doute, par leur choix d’écrire dans la langue de la bourgeoisie, conforté cet a priori. Malgré le succès commercial d’un Conscience en France – au XIXe siècle, 160 éditions françaises de ses œuvres ont paru –, malgré une littérature qui venait de renaître de ses cendres, on a considéré pendant longtemps le flamand comme une langue peu appropriée à l’écriture de grandes œuvres. C’est ce qu’a encore affirmé un écrivain français il y a peu à l’antenne d’une radio parisienne. Sur cela sont venues se greffer des problématiques purement belges : les traductions de romans et recueils de poésie publiées en Belgique même restent souvent ignorées à Paris ; ces traductions, souvent faites dans le passé par des Flamands, ne présentaient pas toujours les qualités requises pour séduire un lectorat exigeant ; par ailleurs, le microcosme des lettres n’a pas forcément toujours favorisé la transposition en français des meilleurs livres. Côté batave, d’autres obstacles ont contrarié une meilleure connaissance de la production locale à l’étranger. La littérature n’y a jamais joui d’un crédit comparable à ce qu’il a pu être dans un pays comme la France. Je ne suis pas près d’oublier les paroles d’une poétesse néerlandaise avec qui j’ai échangé quelques phrases à Paris. Me demandant qu’elle était mon activité : « Traducteur de littérature néerlandaise », elle a rétorqué : « O, wat zielig ! » Depuis qu’une politique sérieuse d’aide à la traduction a été mise en place (la chose vaut aussi en Flandre), on remarque une amélioration sensible des choses. Ainsi que l’écrivait M.A. Orthofer dans le numéro précédent de la revue De Revisor, « Yet even without relying on some of its greatest names - Bordewijk, Reve, Voskuil, among others - Dutch littérature has established itself internationally. » Nous ne pouvons donc plus faire nôtre les propos que tenait l’académicien Edmond Jaloux il y a ¾ de siècle. Soulignant que les  pouvoirs publics n’avaient jamais rien fait pour que la littérature du cru fût connue à l’étranger, il estimait à juste titre que la Hollande s’était « enfermée dans une attitude d’aristocratique secret » : « C’est un sort tragique que celui des écrivains néerlandais qui parlent une langue inconnue hors de chez eux et de la Flandre. De plus, et par un mystère incompréhensible, personne n’a jamais voulu s’intéresser à leurs œuvres. On a fait un sort à des petits poètes tchécoslovaques, yougoslaves, etc., etc., et les meilleurs écrivains de Hollande n’ont point trouvé de répondant dans l’Europe lettrée. Il faut que cela tienne en partie à leur caractère fermé et quasi-insulaire, car j’ai fait moi-même diverses démarches pour interrompre cet état de choses et n’ai trouvé d’appui nulle part, et surtout pas en Hollande ». Un dernier constat s’impose, lisible dans bon nombre des titres mentionnés plus haut : le savoir a été transmis le plus souvent par les néerlandophones eux-mêmes, dans un français parfois approximatif ; tant qu’il n’y aura pas en France une « caste » d’amateurs de cette littérature septentrionale – universitaires, écrivains, journalistes et autres –, celle-ci n’acquerra pas la place qui lui revient.

pouvoirs publics n’avaient jamais rien fait pour que la littérature du cru fût connue à l’étranger, il estimait à juste titre que la Hollande s’était « enfermée dans une attitude d’aristocratique secret » : « C’est un sort tragique que celui des écrivains néerlandais qui parlent une langue inconnue hors de chez eux et de la Flandre. De plus, et par un mystère incompréhensible, personne n’a jamais voulu s’intéresser à leurs œuvres. On a fait un sort à des petits poètes tchécoslovaques, yougoslaves, etc., etc., et les meilleurs écrivains de Hollande n’ont point trouvé de répondant dans l’Europe lettrée. Il faut que cela tienne en partie à leur caractère fermé et quasi-insulaire, car j’ai fait moi-même diverses démarches pour interrompre cet état de choses et n’ai trouvé d’appui nulle part, et surtout pas en Hollande ». Un dernier constat s’impose, lisible dans bon nombre des titres mentionnés plus haut : le savoir a été transmis le plus souvent par les néerlandophones eux-mêmes, dans un français parfois approximatif ; tant qu’il n’y aura pas en France une « caste » d’amateurs de cette littérature septentrionale – universitaires, écrivains, journalistes et autres –, celle-ci n’acquerra pas la place qui lui revient.

typiquement batave (Boven is het stil de Gerbrand Bakker, De vedronkene de Margriet de Moor…) à une atmosphère (rurale) flamande teintée de formes (pseudo-) dialectales n’est pas sans charme. Pour un regard étranger, l’un des attraits de la Hollande littéraire réside dans les fenêtres que l’on peut entrouvrir sur d’autres domaines linguistiques – l’afrikaans et le frison – et ouvrir toutes grandes sur quelques contrées lointaines. La « styliste délicieuse » Augusta de Wit, la militante Beb Vuyk, le raffiné Couperus, la perfectionniste Hella S. Haasse, le feuilletoniste P.A. Daum, le conteur Johan Fabricius, le subtil A. Alberts, la tardive Maria Dermoût, Rob Nieuwenhuys alias Breton de Nijs, Tjalie Robinson alias Vincent Mahieu et bien d’autres nous entrainent, chacun à sa manière, en Indonésie ou aux Moluques, évoquant qui ses jeunes années, qui les facettes contrastées du colonialisme, qui les beautés ou les forces obscures de la nature. Autant de fresques auxquelles il convient d’ajouter le « rouge décanté » (bezonken rood) des camps japonais. Tournons la tête, et nous voici aux Antilles (F.M. Arion, Tip Marrug, Cola Debrot…) ou au Surinam (Albert Helman, Edgard Cairo…).

typiquement batave (Boven is het stil de Gerbrand Bakker, De vedronkene de Margriet de Moor…) à une atmosphère (rurale) flamande teintée de formes (pseudo-) dialectales n’est pas sans charme. Pour un regard étranger, l’un des attraits de la Hollande littéraire réside dans les fenêtres que l’on peut entrouvrir sur d’autres domaines linguistiques – l’afrikaans et le frison – et ouvrir toutes grandes sur quelques contrées lointaines. La « styliste délicieuse » Augusta de Wit, la militante Beb Vuyk, le raffiné Couperus, la perfectionniste Hella S. Haasse, le feuilletoniste P.A. Daum, le conteur Johan Fabricius, le subtil A. Alberts, la tardive Maria Dermoût, Rob Nieuwenhuys alias Breton de Nijs, Tjalie Robinson alias Vincent Mahieu et bien d’autres nous entrainent, chacun à sa manière, en Indonésie ou aux Moluques, évoquant qui ses jeunes années, qui les facettes contrastées du colonialisme, qui les beautés ou les forces obscures de la nature. Autant de fresques auxquelles il convient d’ajouter le « rouge décanté » (bezonken rood) des camps japonais. Tournons la tête, et nous voici aux Antilles (F.M. Arion, Tip Marrug, Cola Debrot…) ou au Surinam (Albert Helman, Edgard Cairo…).

finesse se rencontre chez F. Springer, celui d’Adriaan van Dis étant d’une facture plus typiquement batave ; quant à Arnon Grunberg, il opte souvent pour une fibre plus caustique. La prose courte (kort verhaal, novelle) permet à certains d’acquérir l’immortalité littéraire (Nescio, Cola Debrot, C.C.S. Crone…). Pour ce qui est de la littérature jeunesse, il convient de saluer et le talent de certains à transgresser la barrière des âges et la maestria des illustrateurs (c’est grâce à eux que bien des albums attirent l’attention des éditeurs étrangers). Relevons encore un

finesse se rencontre chez F. Springer, celui d’Adriaan van Dis étant d’une facture plus typiquement batave ; quant à Arnon Grunberg, il opte souvent pour une fibre plus caustique. La prose courte (kort verhaal, novelle) permet à certains d’acquérir l’immortalité littéraire (Nescio, Cola Debrot, C.C.S. Crone…). Pour ce qui est de la littérature jeunesse, il convient de saluer et le talent de certains à transgresser la barrière des âges et la maestria des illustrateurs (c’est grâce à eux que bien des albums attirent l’attention des éditeurs étrangers). Relevons encore un

traditions séparées – les Septentrionaux lisent les Méridionaux et vice versa –, mais les influences sont autres, le ton grave et contemplatif plus propres aux Néerlandais. La poésie d’expression néerlandaise semble échapper aujourd’hui à toute

traditions séparées – les Septentrionaux lisent les Méridionaux et vice versa –, mais les influences sont autres, le ton grave et contemplatif plus propres aux Néerlandais. La poésie d’expression néerlandaise semble échapper aujourd’hui à toute

Mais laissons les parallèles qu’il serait possible d’établir entre la prose et la poésie de notre vétérinaire pour en venir à l’histoire de Jan Maas, héros pour le moins stupéfiant. Il grandit auprès de la jeune Saskia qu’il croit être sa sœur. L’âge vient où on le place chez un jardinier ; là, dans sa petite chambre, il développe un goût immodéré pour les livres. Un hasard le rend riche. Sa fortune facilite le mariage de Saskia avec le jeune homme qu’elle aime,