Rimbaud à Java

Les « aventures épastrouillantes »

d’un déserteur

À propos des sources hollandaises

du livre de Jamie James

L’édition française de Rimbaud in Java. The Lost Voyage a été non sans raison remarquée par la critique (1). On a salué cet essai alerte et « réjouissant » d’un Américain établi en Indonésie, parti sur les traces du poète incorporé dans les troupes bataves sous le matricule 71814. Comme on pouvait s’y attendre, sa quête n’a rien appris de bien nouveau aux spécialistes dont une trentaine élabore actuellement le Dictionnaire Rimbaud (Bouquins / Robert Laffont, annoncé pour 2013). Mais l’intérêt de ces 170 pages, lestement traduites par Anne-Sylvie Homassel, réside ailleurs, en particulier dans les horizons de lecture qu’elles ouvrent.

« On perd un peu sa trace », écrivait Verlaine à propos de son ancien amant qui avait renoncé peu avant à la poésie. Entre deux escapades et maintes errances, Rim- baud signe, à l’âge de 21 ans, un engagement de six ans dans l’armée coloniale néerlandaise, qui va le conduire dans son voyage le plus lointain. Cette armée avait constamment besoin de recrues, plus encore depuis 1873 et le début de la guerre d’Atjeh, à la pointe nord de l’île de Sumatra. La plupart des soldats mouraient en réalité loin des combats, certains entre la Hollande et l’Insulinde, en raison d’un manque de salubrité sur les bateaux, beaucoup des suites d’une maladie tropicale dans l’archipel. Les années 1875 et 1876 – celle où Rimbaud s’engagea, sans doute attiré par le montant de la prime revu à la hausse peu avant – se distinguent par le nombre élevé de candidats à la vie de mercenaire : sur environ 3800 qui embarquèrent en 1876 pour cette destination lointaine, 1300 étaient belges, plus ou moins 1100 français, les autres venaient essentiellement d’Allemagne, de Norvège, de Suisse, d’Italie ou du Portugal – les jeunes Néerlandais ne montraient pour leur part guère d’enthousiasme.

« On perd un peu sa trace », écrivait Verlaine à propos de son ancien amant qui avait renoncé peu avant à la poésie. Entre deux escapades et maintes errances, Rim- baud signe, à l’âge de 21 ans, un engagement de six ans dans l’armée coloniale néerlandaise, qui va le conduire dans son voyage le plus lointain. Cette armée avait constamment besoin de recrues, plus encore depuis 1873 et le début de la guerre d’Atjeh, à la pointe nord de l’île de Sumatra. La plupart des soldats mouraient en réalité loin des combats, certains entre la Hollande et l’Insulinde, en raison d’un manque de salubrité sur les bateaux, beaucoup des suites d’une maladie tropicale dans l’archipel. Les années 1875 et 1876 – celle où Rimbaud s’engagea, sans doute attiré par le montant de la prime revu à la hausse peu avant – se distinguent par le nombre élevé de candidats à la vie de mercenaire : sur environ 3800 qui embarquèrent en 1876 pour cette destination lointaine, 1300 étaient belges, plus ou moins 1100 français, les autres venaient essentiellement d’Allemagne, de Norvège, de Suisse, d’Italie ou du Portugal – les jeunes Néerlandais ne montraient pour leur part guère d’enthousiasme.

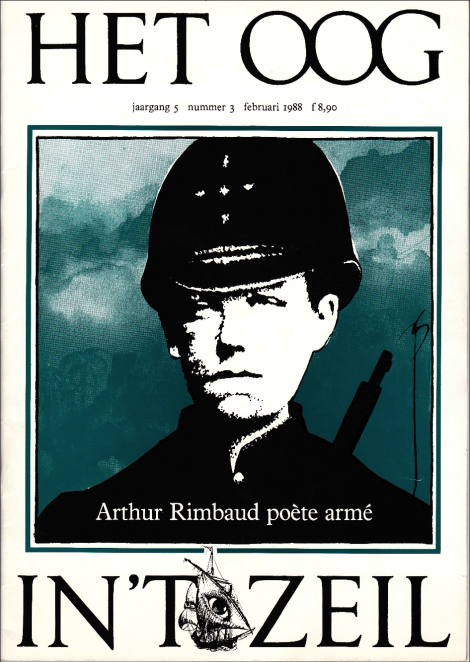

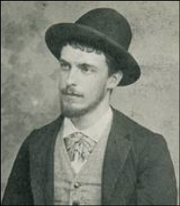

L’essentiel de ce que l’on sait sur le passage de Rimbaud à la caserne de Harderwijk et de ses semaines sous l’uniforme des troupes coloniales avant sa désertion – « l’épisode le plus obscur de son existence », selon J. James –, Martin Bossenbroek l’a réuni voici un quart de siècle dans son article « Arthur Rimbaud poète armé », soulignant que la décision du jeune Français – passionné d’armes, attiré par l’uniforme –, de se faire mercenaire ne résultait en rien d’un coup de tête. Quant à celle de déserter dès le 14 ou 15 août 1876, elle pouvait en partie s’expliquer par les aspects peu réjouissants du quotidien du mercenaire (2). De toute façon, il est pour ainsi dire certain, ainsi que l’assure le biographe Jean-Jacques Lefrère, qu’il avait l’intention de jeter l’uniforme aux orties avant même de signer sa feuille d’engagement. Peu après son arrivée sur l’archipel, en s’évanouissant dans la nature avec quelques rudiments de hollandais et sans doute son fusil, le natif de Charleville a laissé un blanc de quelques semaines, blanc sur lequel la végétation indonésienne ou la population de la ville de Samarang s’est refermée. Puis le jeune homme a embarqué, sans doute sur le Wandering-Chief, pour ne réapparaître qu’à la fin de l’année au sein de sa famille.

L’essentiel de ce que l’on sait sur le passage de Rimbaud à la caserne de Harderwijk et de ses semaines sous l’uniforme des troupes coloniales avant sa désertion – « l’épisode le plus obscur de son existence », selon J. James –, Martin Bossenbroek l’a réuni voici un quart de siècle dans son article « Arthur Rimbaud poète armé », soulignant que la décision du jeune Français – passionné d’armes, attiré par l’uniforme –, de se faire mercenaire ne résultait en rien d’un coup de tête. Quant à celle de déserter dès le 14 ou 15 août 1876, elle pouvait en partie s’expliquer par les aspects peu réjouissants du quotidien du mercenaire (2). De toute façon, il est pour ainsi dire certain, ainsi que l’assure le biographe Jean-Jacques Lefrère, qu’il avait l’intention de jeter l’uniforme aux orties avant même de signer sa feuille d’engagement. Peu après son arrivée sur l’archipel, en s’évanouissant dans la nature avec quelques rudiments de hollandais et sans doute son fusil, le natif de Charleville a laissé un blanc de quelques semaines, blanc sur lequel la végétation indonésienne ou la population de la ville de Samarang s’est refermée. Puis le jeune homme a embarqué, sans doute sur le Wandering-Chief, pour ne réapparaître qu’à la fin de l’année au sein de sa famille.

Pour mieux cerner et dépeindre le cadre javanais et « les pays brûlants de ses souhaits » que Rimbaud a décou- verts lorsque le Prins van Oranje a jeté l’ancre à Batavia le 23 juillet 1876, le critique d’art James s’appuie sur maintes sources dont des ou- vrages de trois auteurs néerlandais. Grâce à un ami, il a appris l’existence des mémoires d’Alexander Cohen (1864 Leeuwarden – 1961 Toulon). Il s’agit de In opstand (En révolte, 1932), premier tome des souvenirs de ce publiciste qui a laissé son nom dans l’histoire de l’anarchisme. Le livre est uniquement disponible en langue originale, mais l’universitaire hollandais naturalisé américain E.M. Beekman (1939-2008) en a traduit des pages dans Fugitive Dreams: An Anthology of Dutch Colonial Literature tout en offrant un exposé détaillé de la vie du juif frison (3).

Pour mieux cerner et dépeindre le cadre javanais et « les pays brûlants de ses souhaits » que Rimbaud a décou- verts lorsque le Prins van Oranje a jeté l’ancre à Batavia le 23 juillet 1876, le critique d’art James s’appuie sur maintes sources dont des ou- vrages de trois auteurs néerlandais. Grâce à un ami, il a appris l’existence des mémoires d’Alexander Cohen (1864 Leeuwarden – 1961 Toulon). Il s’agit de In opstand (En révolte, 1932), premier tome des souvenirs de ce publiciste qui a laissé son nom dans l’histoire de l’anarchisme. Le livre est uniquement disponible en langue originale, mais l’universitaire hollandais naturalisé américain E.M. Beekman (1939-2008) en a traduit des pages dans Fugitive Dreams: An Anthology of Dutch Colonial Literature tout en offrant un exposé détaillé de la vie du juif frison (3).

En quelques endroits de son récit, J. James base son propos sur des passages de cet ouvrage : « Nous sommes à jamais privés […], écrit-il, de ce que nous aurions tant aimé lire : Java par le regard du poète, à moins que l’on ne retrouve par hasard les journaux per- dus de son voyage. Nous reste une expérience intellectuelle qui n’est pas sans intérêt : chercher quelque Européen à la sensibilité développée qui ait vécu à cette même époque sur cette même île et dont la vision puisse se rapprocher plus ou moins de celle du poète. Et pourquoi pas Alexander Cohen, comme Rimbaud rebelle attentif aux langues exotiques ? Cohen décrit ainsi la jungle, peu après son arrivée à Sumatra en 1882 (4) : ‘‘Jour après jour, me voilé submergé de nouveau par la fascination inlassable de l’aube nacrée, lorsque le soleil émerge d’une mince couche de brume rose, accueilli par les roucoulements languides des colombes ; par celle du crépuscule mélancolique qui s’abat presque immédiatement sur la terre et fond toutes les couleurs, toutes les nuances, en un violet obscur ; et par celle de l’imposant silence de la nuit, que rendent plus profond encore le bourdonnement d’une myriade d’insectes et des sonnements de gong des crapauds géants. Je médite, je rêve, je suis heureux. Je succombe à une foi panthéiste.’’ Superbe écriture teintée de romantisme tardif, gorgée jusqu’à saturation d’une profonde empathie pour la beauté vibrante de la forêt tropicale vue par les yeux d’un homme du Nord. Et cependant, en dépit de l’emphase panthéiste, cela n’a rien à voir avec ce que Rimbaud écrivit après les chants de toute de sa toute première jeunesse » (5).

En quelques endroits de son récit, J. James base son propos sur des passages de cet ouvrage : « Nous sommes à jamais privés […], écrit-il, de ce que nous aurions tant aimé lire : Java par le regard du poète, à moins que l’on ne retrouve par hasard les journaux per- dus de son voyage. Nous reste une expérience intellectuelle qui n’est pas sans intérêt : chercher quelque Européen à la sensibilité développée qui ait vécu à cette même époque sur cette même île et dont la vision puisse se rapprocher plus ou moins de celle du poète. Et pourquoi pas Alexander Cohen, comme Rimbaud rebelle attentif aux langues exotiques ? Cohen décrit ainsi la jungle, peu après son arrivée à Sumatra en 1882 (4) : ‘‘Jour après jour, me voilé submergé de nouveau par la fascination inlassable de l’aube nacrée, lorsque le soleil émerge d’une mince couche de brume rose, accueilli par les roucoulements languides des colombes ; par celle du crépuscule mélancolique qui s’abat presque immédiatement sur la terre et fond toutes les couleurs, toutes les nuances, en un violet obscur ; et par celle de l’imposant silence de la nuit, que rendent plus profond encore le bourdonnement d’une myriade d’insectes et des sonnements de gong des crapauds géants. Je médite, je rêve, je suis heureux. Je succombe à une foi panthéiste.’’ Superbe écriture teintée de romantisme tardif, gorgée jusqu’à saturation d’une profonde empathie pour la beauté vibrante de la forêt tropicale vue par les yeux d’un homme du Nord. Et cependant, en dépit de l’emphase panthéiste, cela n’a rien à voir avec ce que Rimbaud écrivit après les chants de toute de sa toute première jeunesse » (5).

gravure sur bois de Georges Rohner

Jamie James appelle aussi à la rescousse A. Cohen et son « précieux témoignage » sur les prisons militaires de Java afin d’exposer les risques qu’encourait Rimbaud en désertant du camp de Salatiga – tout au plus quelques mois de trou en réalité et en aucun cas la peine de mort (6). Entre son arrivée en Insulinde à l’automne 1883 et son départ le 2 janvier 1887 – années qui font l’objet des chapitres VI à IX de In opstand –, le futur propagandiste anarchiste a, il faut dire, passé le plus clair de son temps à écoper de peines corporelles ou privatives de liberté (7). « Il décrit dans son autobiographie une punition que Rimbaud eût pu subir s’il était tombé aux mains de la police militaire : ‘‘La ‘chaine et le boulet’ signifiaient ceci pour le prisonnier puni : un jour durant – ou deux, ou dix, ou trente, ou durant une ‘période indéfinie’ –, il se trouvait contre son gré affublé d’une chaine d’environ un mètre cinquante attachée à une boule de fer de huit kilogrammes, chaîne qui devait être fixée à sa cheville droite ou gauche, suivant son désir, par le moyen d’un anneau de fer de huit centimètres de large, muni d’une solide serrure. Pour être tout à fait honnête, cette babiole, qu’il fallait continuer de porter la nuit, me procura pour commencer des sensations plutôt désagréables. Mais l’on se fait à tout, même au plus déplaisant, pour peu que l’on soit déterminé à ne pas céder.’’ » (8) Alexandre Cohen retournera en Indonésie en 1904-1905, mais cette fois en tant qu’honorable journaliste, à la demande de ministères français pour comparer dans certains domaines les systèmes coloniaux français et néerlandais.

C’est un écrivain hol- landais beaucoup plus policé qui retient ailleurs l’attention de l’auteur de Rimbaud à Java, à savoir Louis Couperus. Un des romans les plus célèbres du dandy haguenois a pour cadre les Indes Orientales Néerlandaises, contrée où il passa une partie de son enfance avant d’y effectuer deux séjours à l’âge adulte. Du premier, il a ramené De stille kracht (1900), où la colonisation hollandaise joue un rôle central à travers le personnage principal Théo van Oudijck. Ce sont les phénomènes occultes qui amènent Jamie James à parler de ce livre, disponible en anglais (The Hidden force) (9) et traduit en français sous le titre La Force des ténèbres : « En 1876, l’on aurait trouvé peu de lieux à la surface du monde où la magie jouait un rôle plus important qu’à Java. Les malédictions et les charmes amoureux, tels que le goona-goona, étaient monnaie courante – c’est encore le cas aujourd’hui. Quelques années plus tard, en 1900, l’écrivain Louis Couperus publia le seul roman des Indes néerlandaises qui puisse rivaliser avec ceux de Joseph Conrad, De Stille Kracht (La Force des ténèbres), grand classique de la littérature néerlandaise moderne, est la chronique gothique d’une famille de colons saisis par une décadence quasi faulknérienne. Le vrai sujet de Couperus est cependant ‘‘la mystique des choses concrètes sur cette île de mystère qu’est Java’’. Théo van Oudijck, le résident hollandais de la ville fictive de Labuwangi, est entraîné malgré lui dans un conflit avec le régent, un membre de la famille royale javanaise manipulé par l’administration coloniale. Les phénomènes surnaturels les plus variés l’assaillent : des pierres se mettent à pleuvoir sur sa majestueuse demeure néoclassique ; sa seconde épouse (qui couche avec son fils) est enduite de jus de bétel dans son bain et des bouches invisibles lui crachent dessus ; les âmes d’enfants morts gémissent et sanglotent dans les branches d’un banian.

C’est un écrivain hol- landais beaucoup plus policé qui retient ailleurs l’attention de l’auteur de Rimbaud à Java, à savoir Louis Couperus. Un des romans les plus célèbres du dandy haguenois a pour cadre les Indes Orientales Néerlandaises, contrée où il passa une partie de son enfance avant d’y effectuer deux séjours à l’âge adulte. Du premier, il a ramené De stille kracht (1900), où la colonisation hollandaise joue un rôle central à travers le personnage principal Théo van Oudijck. Ce sont les phénomènes occultes qui amènent Jamie James à parler de ce livre, disponible en anglais (The Hidden force) (9) et traduit en français sous le titre La Force des ténèbres : « En 1876, l’on aurait trouvé peu de lieux à la surface du monde où la magie jouait un rôle plus important qu’à Java. Les malédictions et les charmes amoureux, tels que le goona-goona, étaient monnaie courante – c’est encore le cas aujourd’hui. Quelques années plus tard, en 1900, l’écrivain Louis Couperus publia le seul roman des Indes néerlandaises qui puisse rivaliser avec ceux de Joseph Conrad, De Stille Kracht (La Force des ténèbres), grand classique de la littérature néerlandaise moderne, est la chronique gothique d’une famille de colons saisis par une décadence quasi faulknérienne. Le vrai sujet de Couperus est cependant ‘‘la mystique des choses concrètes sur cette île de mystère qu’est Java’’. Théo van Oudijck, le résident hollandais de la ville fictive de Labuwangi, est entraîné malgré lui dans un conflit avec le régent, un membre de la famille royale javanaise manipulé par l’administration coloniale. Les phénomènes surnaturels les plus variés l’assaillent : des pierres se mettent à pleuvoir sur sa majestueuse demeure néoclassique ; sa seconde épouse (qui couche avec son fils) est enduite de jus de bétel dans son bain et des bouches invisibles lui crachent dessus ; les âmes d’enfants morts gémissent et sanglotent dans les branches d’un banian.

« Couperus donne de ces manifestations une inter- prétation sociale : elles sont, dit-il, l’expression de l’âme de l’île. ‘‘Sous toute cette apparence de choses tangibles, l’essence de ce mysticisme silencieux me- nace, comme un brasier sous la terre, comme la haine et le mystère dans le cœur.’’ » (10) Préfacier de l’édition française Philippe Noble précise : « Les manifestations de l’étrange que l’on découvre dans ce roman : apparitions fantomatiques d’un hadji […], pluies de pierres ou inexplicables giclées de sirih, ce liquide rouge provenant de la mastication de feuilles de bétel, ne doivent rien à l’imagination de l’auteur. On les retrouve dans de nombreux témoignages, y compris de très officiels rapports de fonctionnaires coloniaux. » (11)

« Couperus donne de ces manifestations une inter- prétation sociale : elles sont, dit-il, l’expression de l’âme de l’île. ‘‘Sous toute cette apparence de choses tangibles, l’essence de ce mysticisme silencieux me- nace, comme un brasier sous la terre, comme la haine et le mystère dans le cœur.’’ » (10) Préfacier de l’édition française Philippe Noble précise : « Les manifestations de l’étrange que l’on découvre dans ce roman : apparitions fantomatiques d’un hadji […], pluies de pierres ou inexplicables giclées de sirih, ce liquide rouge provenant de la mastication de feuilles de bétel, ne doivent rien à l’imagination de l’auteur. On les retrouve dans de nombreux témoignages, y compris de très officiels rapports de fonctionnaires coloniaux. » (11)

Une scène marquante de La Force des ténèbres nous plonge au cœur de ces envoûtements. Léonie van Oudijck gagne la salle de bains, un peu à l’écart de la demeure ; Urip, sa bonne, reste dehors, accroupie devant la porte. À la lumière d’une petite lampe en nickel, la femme européenne contemple son corps dans le miroir. Puis elle s’enduit le corps de savon et verse de l’eau sur son corps. « De longues coulées glissèrent, denses, de ses flancs, et elle brilla comme du marbre, les épaules, la poitrine et les hanches polies par le reflet de la petite lampe. Elle voulait se hâter davantage, levant les yeux vers la fenêtre pour voir si les chauves-souris n’allaient pas entrer… Oui, dorénavant elle ferait mieux de se baigner plus tôt. Dehors la nuit était déjà tombée. Elle se sécha rapidement avec une serviette assez rugueuse. Elle s’enduisit vite de la crème blanche qu’Urip lui préparait, sa pommade magique faite pour lui conserver sa jeunesse, sa souplesse, sa ferme blancheur. À ce moment elle aperçut sur sa cuisse une petite éclaboussure. Elle n’y prit pas garde, l’attribuant à quelque impureté flottant dans l’eau, feuille morte ou insecte. Elle l’enleva en frottant. Mais, ce faisant, elle en vit deux, trois plus grandes, d’un vermillon sombre, sur sa poitrine. Elle se sentit soudain transie : elle ne savait pas, elle ne comprenait pas. À nouveau elle se frotta ; elle prit la serviette déjà maculée d’une sorte de sang épais. Un frisson la parcourut des pieds à la tête. Et soudain elle vit : des angles de la salle de bains, mais sans qu’elle pût voir comment et par où, arrivaient les éclaboussures, d’abord petites, puis plus grandes, comme crachées par une bouche baveuse pleine de bétel. » (12) Cette dimension occulte mais aussi les scènes sensuelles de La Force des ténèbres ont amené le réalisateur Paul Verhoeven, qui en prépare une adaptation cinématographique, à choisir la Thaïlande plutôt que l’Indonésie – où règne un climat politico-religieux peu propice – pour tourner son film. Dans la série en trois épisodes basée sur le roman (1974), Pleuni Touw joue le rôle de Léonie – il s’agit, dit-on, de la première apparition d’une actrice néerlandaise nue à la télévision :

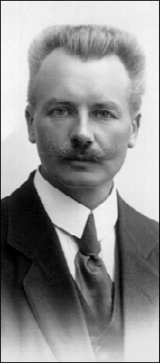

M.T.H. Perelaer

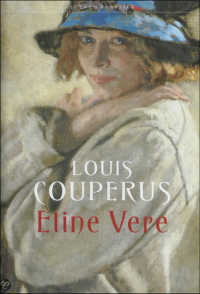

Jamie James cite abon- damment un troisième Hollandais : M.T.H. Pere- laer (Maastricht 1831 – La Haye 1901), auquel E.M. Beekman a consacré quelques lignes à la fin de son exposé sur A. Cohen. Deux de ses ouvrages sont disponibles en anglais (I & II). Écrivain aujourd’hui oublié de tous sauf de rares historiens et ethno- logues, Michel Théophile Hubert Perelaer, après avoir renoncé à la prêtrise, se rend à la ville de garnison de Harderwijk en 1854 – de 1815 à 1909, toutes les recrues de l’armée coloniale ont été formées dans la caserne de cette localité – et arrive à Batavia l’année suivante ; là, il grimpe les échelons et devient officier ; ayant atteint le grade de colonel de l’infanterie (majoor) en 1877, il prend sa retraite en 1879. Bien que libre d’esprit et sensible aux thèses très critiques du système colonial que défend Multatuli dans son Max Havelaar, il a servi du mieux possible – montrant à plusieurs reprises sa bravoure au combat et faisant sienne une phrase d’Alfred de Vigny (Servitude et grandeur militaires) : « L’abnégation du guerrier est une croix plus lourde que celle du martyr » – et a dirigé un hebdomadaire qui visait à défendre les intérêts de la Patrie et des colonies. Au cours de sa carrière militaire, Perelaer a aussi reconnu de nombreuses régions (en particulier le centre de Java), réunissant maints documents sur lesquels il basera ses écrits. Il met ainsi à profit quelques-unes des vingt dernières années de sa vie pour partager son savoir.

Jamie James cite abon- damment un troisième Hollandais : M.T.H. Pere- laer (Maastricht 1831 – La Haye 1901), auquel E.M. Beekman a consacré quelques lignes à la fin de son exposé sur A. Cohen. Deux de ses ouvrages sont disponibles en anglais (I & II). Écrivain aujourd’hui oublié de tous sauf de rares historiens et ethno- logues, Michel Théophile Hubert Perelaer, après avoir renoncé à la prêtrise, se rend à la ville de garnison de Harderwijk en 1854 – de 1815 à 1909, toutes les recrues de l’armée coloniale ont été formées dans la caserne de cette localité – et arrive à Batavia l’année suivante ; là, il grimpe les échelons et devient officier ; ayant atteint le grade de colonel de l’infanterie (majoor) en 1877, il prend sa retraite en 1879. Bien que libre d’esprit et sensible aux thèses très critiques du système colonial que défend Multatuli dans son Max Havelaar, il a servi du mieux possible – montrant à plusieurs reprises sa bravoure au combat et faisant sienne une phrase d’Alfred de Vigny (Servitude et grandeur militaires) : « L’abnégation du guerrier est une croix plus lourde que celle du martyr » – et a dirigé un hebdomadaire qui visait à défendre les intérêts de la Patrie et des colonies. Au cours de sa carrière militaire, Perelaer a aussi reconnu de nombreuses régions (en particulier le centre de Java), réunissant maints documents sur lesquels il basera ses écrits. Il met ainsi à profit quelques-unes des vingt dernières années de sa vie pour partager son savoir.  Des études et des romans ethnographi- ques voient le jour, dont l’un en partie autobio- graphique (quatre volu- mes), essentiellement dans une visée didac- tique, même si le Hollandais cherche pro- gressivement à s’affirmer comme véritable écri- vain. Alors qu’il s’est fait un nom, sa carrière littéraire connaît presque un coup d’arrêt : la presse l’accuse d’avoir plagié « La fête à Coqueville » de Zola dans Noordwest en Zuidoost (1892) ; Perelaer est obligé de se défendre, ce coup l’affectera beaucoup même s’il n’abandonnera pas tout à fait la plume (13). Dans Rimbaud à Java, le Hollandais est cité abondamment. À travers Bornéo. Aventures de quatre déserteurs de l’armée indo-néelandaise – récit ébouriffant qui contient « des détails plein d’intérêt sur les Daykas cannibales », ainsi que l’expose un chroniqueur de l’époque – offre, selon J. James, « une version romancée du périple rimbaldien » (14), tant pour ce qui a trait au recrutement de volontaires pour l’armée des Indes néerlandaises que pour la désertion. Quant à Baboe Dalima. Opium roman (1886), traduit en anglais dès 1888 (Baboe Dalima, or The opium Fiend), qui dénonce les méfaits et les ravages du stupéfiant, il s’agit, toujours d’après l’auteur américain, d’ « un roman sur le commerce de l’opium aussi mauvais qu’interminable », « si mélodramatique qu’il en devient ridicule » (15). C’était d’ailleurs déjà l’avis de commentateurs de l’époque, par exemple un certain Werner qui, dans le Soerabaiasch Handelsblad du 16 novembre 1886, affirme que, par manque de talent et abus de digressions, Perelaer a échoué dans son but ; la romancière Beb Vuyk (1905-1991), qui vécut

Des études et des romans ethnographi- ques voient le jour, dont l’un en partie autobio- graphique (quatre volu- mes), essentiellement dans une visée didac- tique, même si le Hollandais cherche pro- gressivement à s’affirmer comme véritable écri- vain. Alors qu’il s’est fait un nom, sa carrière littéraire connaît presque un coup d’arrêt : la presse l’accuse d’avoir plagié « La fête à Coqueville » de Zola dans Noordwest en Zuidoost (1892) ; Perelaer est obligé de se défendre, ce coup l’affectera beaucoup même s’il n’abandonnera pas tout à fait la plume (13). Dans Rimbaud à Java, le Hollandais est cité abondamment. À travers Bornéo. Aventures de quatre déserteurs de l’armée indo-néelandaise – récit ébouriffant qui contient « des détails plein d’intérêt sur les Daykas cannibales », ainsi que l’expose un chroniqueur de l’époque – offre, selon J. James, « une version romancée du périple rimbaldien » (14), tant pour ce qui a trait au recrutement de volontaires pour l’armée des Indes néerlandaises que pour la désertion. Quant à Baboe Dalima. Opium roman (1886), traduit en anglais dès 1888 (Baboe Dalima, or The opium Fiend), qui dénonce les méfaits et les ravages du stupéfiant, il s’agit, toujours d’après l’auteur américain, d’ « un roman sur le commerce de l’opium aussi mauvais qu’interminable », « si mélodramatique qu’il en devient ridicule » (15). C’était d’ailleurs déjà l’avis de commentateurs de l’époque, par exemple un certain Werner qui, dans le Soerabaiasch Handelsblad du 16 novembre 1886, affirme que, par manque de talent et abus de digressions, Perelaer a échoué dans son but ; la romancière Beb Vuyk (1905-1991), qui vécut  trente ans dans l’archipel, et Eddy du Perron (1899-1940) ne diront pas le contraire : à vouloir trop prouver, on ne prouve rien. Accordant malgré tout une certaine valeur à quelques descrip- tions de Perelaer, Jamie James reproduit un long passage sur la visite d’une fumerie d’opium.

trente ans dans l’archipel, et Eddy du Perron (1899-1940) ne diront pas le contraire : à vouloir trop prouver, on ne prouve rien. Accordant malgré tout une certaine valeur à quelques descrip- tions de Perelaer, Jamie James reproduit un long passage sur la visite d’une fumerie d’opium.

Sous la plume du critique d’art, « le voyage perdu » de Rimbaud est devenu une pérégrination à travers textes et paysages d’un passé plus ou moins lointain, à travers les toiles de Raden Saleh, ce peintre javanais qui séjourna de nombreuses années en Europe et devint « peintre du roi de Hollande ». Ici, le lecteur goûte au mythe de l’upas – autre sujet cher à E.M. Beekman – lancé par le docteur hollandais N.P. Foersch dans son article « Beschryving van den vergif-boom, bohon-upas, op het eiland Java », là il entrevoit, à Samarang, ville où Rimbaud fit escale, le quartier « réservé aux vétérans africains de l’armée coloniale néerlandaise » (16), ces soldats dont l’histoire a été relatée récemment en français (17). Élégante incursion dans la vie et l’œuvre du poète, Rimbaud à Java est aussi un jeu de piste qui invite chaque lecteur à prolonger à sa guise les sentiers frayés par Jamie James.

D.Cunin

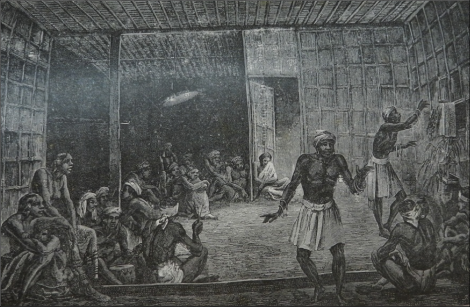

Exorcisme pour guérir un malade chez les Dayaks-Danoms

(M.T.H. Perelaer, À travers Bornéo, 1891)

(1) Voir : Jamie James, Rimbaud à Java. Le voyage perdu, traduction de Anne-Sylvie Homassel, Paris, Les Éditions du Sonneur, 2011.

(2) Martin Bossenbroek, « Arthur Rimbaud poète armé », Het oog in ’t zeil, février 1988, p. 1-10. Auteur d’études de référence sur le recrutement et le transport des troupes coloniales hollandaises, M. Bossenbroek apporte, à la suite de quelques-uns de ses compatriotes, des renseignements sur ces mois de la vie du poète. Ils permettent de corriger et compléter certaines données factuelles avancées par maints biographes ainsi, nous semble-t-il, que des points de détail figurant dans De Charleville à Java. Arthur Rimbaud soldat et déserteur de l'armée coloniale des Indes Néerlandaises (Jean Degives & Frans Suasso, préface d’Alain Borer, Hilversum, Radio Nederland Wereldomroep, 1991), texte reproduisant un programme radiophonique de 1982. La biographie Arthur Rimbaud de Jean-Jacques Lefrère (Fayard, 2001), se révèle précise sur le passage du poète en Hollande (voir le chapitre « Le voyageur toqué », p. 747-753). À propos des mercenaires européens qui ont laissé la vie en Insulinde, M. Bossenbroek précise que, pour l’année 1876, moins de 80 d’entre eux sont morts au combat, environ 1400 d’une maladie à type de dysenterie ; plus de 2300 hommes, soit 15% des forces, se trouvaient hospitalisés au même moment.

(3) E. M. Beekman, Fugitive Dreams: An Anthology of Dutch Colonial Literature, University of Massachusetts Press, 1988 (p. 184-209 pour la partie biographique – Cohen est mort en 1961 et non en 1963 – et p. 209-228 pour les passages traduits qui portent sur les années d’A. Cohen en Indonésie, alors qu’il servait à sa façon dans l’armée néerlandaise.).

(3) E. M. Beekman, Fugitive Dreams: An Anthology of Dutch Colonial Literature, University of Massachusetts Press, 1988 (p. 184-209 pour la partie biographique – Cohen est mort en 1961 et non en 1963 – et p. 209-228 pour les passages traduits qui portent sur les années d’A. Cohen en Indonésie, alors qu’il servait à sa façon dans l’armée néerlandaise.).

(4) Il s’agit en réalité de l’année 1883. Arrivé à Batavia le matin du 15 octobre 1882 à bord du Prinses Wilhemina, A. Cohen, après avoir brièvement servi dans deux quartiers de la capitale (Tandjong Priok et Weltevreden) et avoir été évacué à Sindang-Laya puis à Kampong Makassar où il passe plusieurs mois à se remettre d’une maladie, est envoyé en 1883 dans la garnison de Lahat (sud de Sumatra).

(5) Rimbaud à Java, op. cit., p. 99-71. Texte original de Cohen : In opstand, chap. 7, p. 82.

(6) Martin Bossenbroek, « Arthur Rimbaud poète armé », Het oog in ’t zeil, février 1988, p. 6.

(7) Voir : ici.

(8) Rimbaud à Java, op. cit., p. 78-79. Texte original de Cohen : In Opstand, chap. VIII, p. 106.

(9) Il en existe en anglais plusieurs éditions : la traduction d’Alexander Teixeira de Mattos (1921), cette même traduction revue, annotée et présentée par E.M. Beekman (The University of Massachusetts Press, 1985) – celle à laquelle se réfère Jamie James –, enfin une nouvelle traduction récente par Paul Vincent : The hidden force, Pushkin Press, 2012, éditeur qui a dans son fonds plusieurs romans de Couperus.

(10) Rimbaud à Java, op. cit., p. 130-131.

(11) Philippe Noble, « Préface », La Force des ténèbres, traduit du néerlandais par Selinde Margueron, Paris, Éditions du Sorbier, 1986, p. III.

(12) La Force des ténèbres, op. cit., p. 229-230.

(13) Sources: Rob Nieuwen- huys, Oost-Indische spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden, Amsterdam, Querido, 1978, p. 197-201; Nieuw Nederlandsch Biogra- fisch Woordenboek, V, A.W. Sijthoff, Leyde, 1921, p. 465-466; la presse de l’époque, par exemple une lettre de M.T.H. Perelaer publiée le 25 décembre 1881 (Nieuwe Amsterdamsche Courant) dans laquelle il se fait le porte-parole de Multatuli afin que les jeunes générations procèdent à une réforme du système colonial. En français : Colonel M. T. H. Perelaer, À travers Bornéo. Aventures de quatre déserteurs de l’armée indo-néelandaise, traduction libre du comte Meyners d’Estrey, Paris, Hachette, 1891, gravures hors texte.

(13) Sources: Rob Nieuwen- huys, Oost-Indische spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden, Amsterdam, Querido, 1978, p. 197-201; Nieuw Nederlandsch Biogra- fisch Woordenboek, V, A.W. Sijthoff, Leyde, 1921, p. 465-466; la presse de l’époque, par exemple une lettre de M.T.H. Perelaer publiée le 25 décembre 1881 (Nieuwe Amsterdamsche Courant) dans laquelle il se fait le porte-parole de Multatuli afin que les jeunes générations procèdent à une réforme du système colonial. En français : Colonel M. T. H. Perelaer, À travers Bornéo. Aventures de quatre déserteurs de l’armée indo-néelandaise, traduction libre du comte Meyners d’Estrey, Paris, Hachette, 1891, gravures hors texte.

(14) Rimbaud à Java, op. cit., p. 54-55.

(15) Ibid., p. 112 et p. 117.

(16) Ibid., p. 74.

(17) Claudia Huisman, « Soldats africains dans les Indes orientales néerlandaises. Belanda Hitam », Deshima, 2011, p. 81-96.

réception créatrice qui y répond, tout au long de l’histoire culturelle belge, de manières multiples, y compris, comme nous aurons soin de le montrer, de façon discordante ou ironique dès lors qu’il s’agit de signaler le danger qu’il y a à confondre mine d’or et bon filon.

réception créatrice qui y répond, tout au long de l’histoire culturelle belge, de manières multiples, y compris, comme nous aurons soin de le montrer, de façon discordante ou ironique dès lors qu’il s’agit de signaler le danger qu’il y a à confondre mine d’or et bon filon.

Il m’est impossible d’admettre que dans les premières années de cette lutte pour l’indépendance de l’art une critique sincère n’eût pu découvrir en notre artiste cette qualité primordiale. Si on ne l’a pas vue plus tôt, c’est qu’on n’avait des yeux, alors, que pour les pochades agaçantes et vexatoires : – dessins ou tableaux la plupart minuscules, couverts cependant de toute une foule grouillante de personnages lilliputiens aux poses les plus bizarres, toiles plus considérables aussi, représentant les formes ou les figures les plus excentriques, – dans lesquelles l’artiste donnait un libre cours à sa verve un peu gamine.

Il m’est impossible d’admettre que dans les premières années de cette lutte pour l’indépendance de l’art une critique sincère n’eût pu découvrir en notre artiste cette qualité primordiale. Si on ne l’a pas vue plus tôt, c’est qu’on n’avait des yeux, alors, que pour les pochades agaçantes et vexatoires : – dessins ou tableaux la plupart minuscules, couverts cependant de toute une foule grouillante de personnages lilliputiens aux poses les plus bizarres, toiles plus considérables aussi, représentant les formes ou les figures les plus excentriques, – dans lesquelles l’artiste donnait un libre cours à sa verve un peu gamine.  En réalité, nombre de ces soi-disant pochades à l’huile ou simplement au crayon ou au fusain ne méritaient pas moins de louanges que celles accordées avec tant de bienveillance par les connaisseurs à Jérôme Bosch, au Frans Floris de la Chute des Anges du Musée d’Anvers et au Marten de Vos de la Tentation de saint Antoine, de la même collection.

En réalité, nombre de ces soi-disant pochades à l’huile ou simplement au crayon ou au fusain ne méritaient pas moins de louanges que celles accordées avec tant de bienveillance par les connaisseurs à Jérôme Bosch, au Frans Floris de la Chute des Anges du Musée d’Anvers et au Marten de Vos de la Tentation de saint Antoine, de la même collection.

Peut-être Ensor a-t-il été quelque peu atteint de cette maladie, – du reste assez naturelle, qui consiste à vouloir se gausser tant soit peu du public, – pardon, des philistins, des pékins, c’est-à-dire de cette gent ridicule de censeurs sans vocation, mais qui veulent tout savoir, qui trouvent à redire sur tout, les snobs, puisqu’il faut les appeler par leur nom, les mufles qu’on épate, mais qu’on ne convertit jamais ! Or l’une des raisons, et sans aucun doute la principale, pour laquelle il n’a pas obtenu jusqu’ici le jugement favorable des critiques… sérieux, je crois la retrouver précisément dans le rôle considérable que jouent dans l’ensemble de son œuvre tantôt le grotesque, tantôt le satanique.

Peut-être Ensor a-t-il été quelque peu atteint de cette maladie, – du reste assez naturelle, qui consiste à vouloir se gausser tant soit peu du public, – pardon, des philistins, des pékins, c’est-à-dire de cette gent ridicule de censeurs sans vocation, mais qui veulent tout savoir, qui trouvent à redire sur tout, les snobs, puisqu’il faut les appeler par leur nom, les mufles qu’on épate, mais qu’on ne convertit jamais ! Or l’une des raisons, et sans aucun doute la principale, pour laquelle il n’a pas obtenu jusqu’ici le jugement favorable des critiques… sérieux, je crois la retrouver précisément dans le rôle considérable que jouent dans l’ensemble de son œuvre tantôt le grotesque, tantôt le satanique. avait du coloris, et de plus, du coloris flamand, qu’on ne rencontre guère plus intense chez Hals, ni chez Jordaens, ni chez Stobbaerts. Et ces tableaux étaient achevés sans être ce qu’on appelle léchés, complets sans mesquinerie, savants sans pédanterie : – tout y était bien proportionné, viril et grandiose ! Et quelle lumière par-dessus tout ! Dans son tableau : Jeune Fille en détresse, la lumière tamisée dans une chambre fermée surpasse les plus belles œuvres de Jan Stobbaerts ; les obscurs distingués de Hals sont à peine supérieurs à la symphonie de tons obscurs du Lampiste

avait du coloris, et de plus, du coloris flamand, qu’on ne rencontre guère plus intense chez Hals, ni chez Jordaens, ni chez Stobbaerts. Et ces tableaux étaient achevés sans être ce qu’on appelle léchés, complets sans mesquinerie, savants sans pédanterie : – tout y était bien proportionné, viril et grandiose ! Et quelle lumière par-dessus tout ! Dans son tableau : Jeune Fille en détresse, la lumière tamisée dans une chambre fermée surpasse les plus belles œuvres de Jan Stobbaerts ; les obscurs distingués de Hals sont à peine supérieurs à la symphonie de tons obscurs du Lampiste

La ligne

La ligne À cette époque Ensor ne peignait pas au pinceau, mais au couteau ; il enduisait sa toile de couleurs de l’épaisseur d’un doigt ; il les mélangeait de la façon la plus audacieuse, – péché capital, hélas ! qu’il expia amèrement plus tard, car plusieurs de ses tableaux, peints avec ce mélange, sont devenus, paraît-il, absolument noirs.

À cette époque Ensor ne peignait pas au pinceau, mais au couteau ; il enduisait sa toile de couleurs de l’épaisseur d’un doigt ; il les mélangeait de la façon la plus audacieuse, – péché capital, hélas ! qu’il expia amèrement plus tard, car plusieurs de ses tableaux, peints avec ce mélange, sont devenus, paraît-il, absolument noirs. Dès ce moment le pinceau remplace le couteau. Et quel pinceau, grands dieux ! Un pinceau si fin, si minutieux, si scrupuleux, qu’on le prendrait facilement pour le burin d’un graveur. On apprécie, surtout dans quelques petits tableaux d’intérieur de ce temps et de plus tard, une exactitude d’exécution, une sobriété et une intensité qui étonnent. Il n’est pas question ici de ses Masques, mais bien de tableaux comme les Huîtres, la Dorade, les Belles Viandes, de 1885, la Mangeuse d’huîtres et les Coquelicots, de 1886. Je n’hésite pas à donner en général la préférence aux œuvres de sa première manière. Son Lampiste, son Tableau d’intérieur, son Pouilleux, sont des succès de coloris que l’on citera dans quelques années à côté des tableaux les plus superbes signés par n’importe quel ancien maître flamand ou hollandais. Mais sa Mangeuse d’huîtres aussi, et, parmi ses toiles plus récentes, le portrait du poète

Dès ce moment le pinceau remplace le couteau. Et quel pinceau, grands dieux ! Un pinceau si fin, si minutieux, si scrupuleux, qu’on le prendrait facilement pour le burin d’un graveur. On apprécie, surtout dans quelques petits tableaux d’intérieur de ce temps et de plus tard, une exactitude d’exécution, une sobriété et une intensité qui étonnent. Il n’est pas question ici de ses Masques, mais bien de tableaux comme les Huîtres, la Dorade, les Belles Viandes, de 1885, la Mangeuse d’huîtres et les Coquelicots, de 1886. Je n’hésite pas à donner en général la préférence aux œuvres de sa première manière. Son Lampiste, son Tableau d’intérieur, son Pouilleux, sont des succès de coloris que l’on citera dans quelques années à côté des tableaux les plus superbes signés par n’importe quel ancien maître flamand ou hollandais. Mais sa Mangeuse d’huîtres aussi, et, parmi ses toiles plus récentes, le portrait du poète  Les ouvrages suivants ont paru de 1886 à 1894. Mort mystique d’un théologien, la Couronne radiée du Christ ou la Sensibilité de la lumière, l’Entrée de Jésus a Jérusalem, Jésus tourmenté par les démons, Jésus se promenant sur l’eau, la Tentation de saint Antoine, la Bataille des Éperons, les Soudards Kes et Bruta entrant dans la ville de Bise, etc. Quelques-uns de ces dessins, entre autres les quatre ou cinq derniers, sont rehaussés au pastel ou à la détrempe.

Les ouvrages suivants ont paru de 1886 à 1894. Mort mystique d’un théologien, la Couronne radiée du Christ ou la Sensibilité de la lumière, l’Entrée de Jésus a Jérusalem, Jésus tourmenté par les démons, Jésus se promenant sur l’eau, la Tentation de saint Antoine, la Bataille des Éperons, les Soudards Kes et Bruta entrant dans la ville de Bise, etc. Quelques-uns de ces dessins, entre autres les quatre ou cinq derniers, sont rehaussés au pastel ou à la détrempe.

vraiment superbe. Ensor a le don surprenant de trouver des motifs architecturaux. Dans son Kes et Bruta, par exemple, s’élève une cathédrale qui appartient au style le plus bizarre qu’on puisse imaginer. Également dans la Bataille des Éperons, la Bataille de Waterloo, la Prise d’une ville singulière, tous dessins qu’on se disputera plus tard dans les ventes publiques.

vraiment superbe. Ensor a le don surprenant de trouver des motifs architecturaux. Dans son Kes et Bruta, par exemple, s’élève une cathédrale qui appartient au style le plus bizarre qu’on puisse imaginer. Également dans la Bataille des Éperons, la Bataille de Waterloo, la Prise d’une ville singulière, tous dessins qu’on se disputera plus tard dans les ventes publiques. Ce caractère fantaisiste ressort particulièrement dans une satire très originale, intitulée les Vents

Ce caractère fantaisiste ressort particulièrement dans une satire très originale, intitulée les Vents

cotisation fût des plus minimes, le Leeskring réalisa son programme. Il s’abonna aux périodiques français la Revue, le Mercure de France, la Revue des cours et

cotisation fût des plus minimes, le Leeskring réalisa son programme. Il s’abonna aux périodiques français la Revue, le Mercure de France, la Revue des cours et langues

langues

sur l’ « Évolution de la littérature belge d’expression néerlan- daise » (25 juin 1907) ; peut-être le couple de comédiens Mme Truus Post et

sur l’ « Évolution de la littérature belge d’expression néerlan- daise » (25 juin 1907) ; peut-être le couple de comédiens Mme Truus Post et  un mouvement dirigé par des crétins et qui s’appelle le flamingantisme chercha, en Belgique, à enfermer les malheureux qu’il réussit à hypnotiser, dans une existence médiocre et sans gloire. Si les Hollandais avaient le bonheur de posséder comme deuxième langue nationale un idiome aussi répandu que le français, il n’en est plus un seul qui s’échinerait à écrire pour être lu par deux mille personnes ! Cela est de toute évidence. »

un mouvement dirigé par des crétins et qui s’appelle le flamingantisme chercha, en Belgique, à enfermer les malheureux qu’il réussit à hypnotiser, dans une existence médiocre et sans gloire. Si les Hollandais avaient le bonheur de posséder comme deuxième langue nationale un idiome aussi répandu que le français, il n’en est plus un seul qui s’échinerait à écrire pour être lu par deux mille personnes ! Cela est de toute évidence. »

par excès d’être rassasiés, est admirablement décrit. L’observateur le dis- pute au synthétiseur qui fait mouvoir cet entourage si difficile à esquisser avec son manque d’idéaux, sa pose, son imbécillité masquée, son dégoût de lui-même et des autres.

par excès d’être rassasiés, est admirablement décrit. L’observateur le dis- pute au synthétiseur qui fait mouvoir cet entourage si difficile à esquisser avec son manque d’idéaux, sa pose, son imbécillité masquée, son dégoût de lui-même et des autres.

Sur la peinture, l’écrivain a des idées très tranchées. Lisons un passage de la Correspondance avec un ami pendant la guerre : « Le Catalogue Rothchild est vraiment beau. Je n’espérais pas l’avoir ni le Davillier. Mais ceux des musées étrangers ne m’intéressent pas, – même quand j’y ai été, comme à Madrid. J’ajoute que la beauté des illustrations ne peut me faire pardonner à Geffroy qui est un micromane et un gallophobe. Cet homme en est encore à savoir que la Pasture, Jean de Maubeuge (et non Mabuse), Patinier (faiseur de patins, et non Patinir, – qui n’est que la prononciation germanique), et Van Eyck lui-même sont des Français purs les deux premiers, Français wallons les deux autres. Quant à l’école flamande elle n’existe pas avant Rubens puisqu’on ne connaît avant lui aucun peintre flamand sauf Matsys, et deux autres douteux. Tout le reste, allemand, hollandais, ou rhénan. Je rabâcherai ces choses-là jusqu’à ma mort, n’y ayant rien où le nationalisme soit plus utile que l’art. Bref les flamands, avant l’école d’Anvers, ne sont qu’un département de l’art français. La tapisserie flamande est à peu près inexistante et un succédané d’Arras et de Paris. Bruxelles, qui n’est du reste pas pays flamand, s’y est montrée, à un degré affligeant, dénuée d’invention

Sur la peinture, l’écrivain a des idées très tranchées. Lisons un passage de la Correspondance avec un ami pendant la guerre : « Le Catalogue Rothchild est vraiment beau. Je n’espérais pas l’avoir ni le Davillier. Mais ceux des musées étrangers ne m’intéressent pas, – même quand j’y ai été, comme à Madrid. J’ajoute que la beauté des illustrations ne peut me faire pardonner à Geffroy qui est un micromane et un gallophobe. Cet homme en est encore à savoir que la Pasture, Jean de Maubeuge (et non Mabuse), Patinier (faiseur de patins, et non Patinir, – qui n’est que la prononciation germanique), et Van Eyck lui-même sont des Français purs les deux premiers, Français wallons les deux autres. Quant à l’école flamande elle n’existe pas avant Rubens puisqu’on ne connaît avant lui aucun peintre flamand sauf Matsys, et deux autres douteux. Tout le reste, allemand, hollandais, ou rhénan. Je rabâcherai ces choses-là jusqu’à ma mort, n’y ayant rien où le nationalisme soit plus utile que l’art. Bref les flamands, avant l’école d’Anvers, ne sont qu’un département de l’art français. La tapisserie flamande est à peu près inexistante et un succédané d’Arras et de Paris. Bruxelles, qui n’est du reste pas pays flamand, s’y est montrée, à un degré affligeant, dénuée d’invention

La fraîcheur des briques anciennes, la ville nette et menue, des fenêtres vertes, la coiffe des religieuses de l’hôpital Saint-Jean qui écossent des légumes, du linge rouge qui sèche au pied d’une maison verte et se reflète dans l’eau – des fleurs aux fenêtres dans du Delft – à la porte des églises des annonces de faire-part en flamand.

La fraîcheur des briques anciennes, la ville nette et menue, des fenêtres vertes, la coiffe des religieuses de l’hôpital Saint-Jean qui écossent des légumes, du linge rouge qui sèche au pied d’une maison verte et se reflète dans l’eau – des fleurs aux fenêtres dans du Delft – à la porte des églises des annonces de faire-part en flamand.

Les voyages aussi, c’est très ennuyeux ; presque autant que de rester chez soi. Et puis les pays où l’on passe : le moyen de s’en faire une opinion ? C’est très fatigant.

Les voyages aussi, c’est très ennuyeux ; presque autant que de rester chez soi. Et puis les pays où l’on passe : le moyen de s’en faire une opinion ? C’est très fatigant. Non loin de là, se dresse ce joli puits dont le grillage de fer est dû à Quentin Metzis. Tout le monde sait que ce peintre, ayant pris sa femme en dégoût, se fit forgeron. C’est du moins ainsi que le carillon, ce jour-là, contait cette histoire.

Non loin de là, se dresse ce joli puits dont le grillage de fer est dû à Quentin Metzis. Tout le monde sait que ce peintre, ayant pris sa femme en dégoût, se fit forgeron. C’est du moins ainsi que le carillon, ce jour-là, contait cette histoire. Cette espèce de Gascon néerlandais, en un baragouin composé des débris sanglants de plusieurs patois, vous explique le chef-d’œuvre. Et si vous tentez de fuir, sa glapissante voix vous ressaisit et vous ramène : « Là, monsieur, sur le droit, meilleur pour voir. Et toutes ces têtes, avec une loupe, un mois plus il faudrait. Quel travail ! »

Cette espèce de Gascon néerlandais, en un baragouin composé des débris sanglants de plusieurs patois, vous explique le chef-d’œuvre. Et si vous tentez de fuir, sa glapissante voix vous ressaisit et vous ramène : « Là, monsieur, sur le droit, meilleur pour voir. Et toutes ces têtes, avec une loupe, un mois plus il faudrait. Quel travail ! »