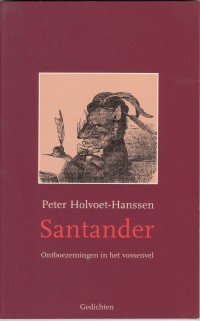

Willem Kloos (1859-1938)

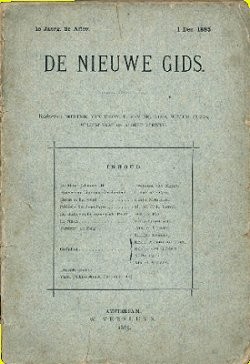

En guise de présentation d’un poète qui a joué un rôle considérable dans la littérature néerlandaise à la charnière des XIXe et XXe siècles, voici un texte de 1905 rédigé en français qui évoque son œuvre. Si son auteur nous dit que Willem Kloos « fit la guerre à tous les dogmes littéraires », il convient de préciser qu’il fut en quelque sorte le grand prêtre d’un nouveau culte, celui de la Beauté divinisée à travers « l’écriture artiste » (woordkunst) et qu’il élimina les dogmes du passé pour en introduire d’autres. On peut par ailleurs ajouter que « le mouvement de 1880 fut plus qu’un courant littéraire, ce fut une renaissance qui marchait de pair avec une rénovation sur tout le front de la vie économique, sociale et intellectuelle en Hollande. Voilà pourquoi les discussions dans le Nieuwe Gids avaient pour sujets des problèmes économiques et sociaux aussi bien que littéraires et particulièrement la question de savoir si l’art et le socialisme sont compatibles. » (1)

W. Kloos par W. Witsen

Willem Kloos – né en 1869 – a été appelé fondateur du Nieuwe Gids ; et lui-même, dans ses « sonnets injurieux », s’est attribué la gloire d’avoir fondé tout le groupe littéraire qui a pris le nom du périodique. Dans la littérature des vingt dernières années je ne connais pas de talent poétique qui ait fleuri si rapidement et se soit fané si tôt.

Willem Kloos – né en 1869 – a été appelé fondateur du Nieuwe Gids ; et lui-même, dans ses « sonnets injurieux », s’est attribué la gloire d’avoir fondé tout le groupe littéraire qui a pris le nom du périodique. Dans la littérature des vingt dernières années je ne connais pas de talent poétique qui ait fleuri si rapidement et se soit fané si tôt.

Dès son premier recueil de vers il se révéla un des plus fiers, des plus fervents et des plus grands poètes de son temps ; et tel on le voit encore dans le gros volume de sonnets paru en 1894. Jamais on n’avait entendu en Hollande des chants en vers si sonores, d’un rythme si éclatant, d’une si mélodieuse et large ondulation. Sous tous les rapports, Kloos se montra supérieur à ce pauvre Jacques Perk (2), tant admiré par lui pour la délicatesse et la profondeur du sentiment, pour la musique de ses vers et le charme poétique de sa courte existence. Ajoutons aussitôt que Kloos, malgré son beau fragment épique Okeanos et deux fragments dramatiques (3), fut grand seulement comme lyrique : sorte de Verlaine, à la voix plus ample que le poète de Sagesse*. Jamais il n’a pu, comme Shelley, faire un grand drame lyrique, et le puissant talent objectif qui crée des hommes vivants et dramatise la vie lui a fait défaut.

Bientôt, dans ses magistrales chroniques du Nieuwe Gids, puis dans ses Quatorze ans d’histoire littéraire (4) il se montra grand prosateur aussi. Dans une prose très ample et belle, comme personne n’en avait écrit avant 1880, il analysa d’une façon superbe et hardie, et avec une extrême perspicacité souvent, la redondance et la creuse rhétorique des versificateurs antérieurs au Nieuwe Gids. Il bannit au loin la poésie didactique et scolastique et fit la guerre à tous les dogmes littéraires. Il prouva clairement que l’art cérébral est un art faux et mort-né, que pour être poète il ne suffit pas de savoir à peu près son métier, mais qu’il faut avant tout que l’âme vibre et tressaille dans les mots. « La Beauté, disait-il, dort sur le fond de la Vie, mais elle ne se donne qu’à celui qui porte l’ardeur dans son âme et la volonté dans sa main et le baiser sur son front. » Il communiqua aux jeunes poètes une toute nouvelle théorie du son, si je puis dire ; il leur apprit les secrets murmures de la langue et la vie mystérieuse du rythme ; il leur dit que le vrai poète se reconnaît à la beauté du son et de l’expression, à la faculté de traduire jusqu’aux plus délicates nuances de l’émotion, à l’harmonie parfaite entre la perception et l’image. Et c’est ainsi que Kloos, poète et critique, exerça une forte et salutaire influence.

Ses recueils de vers sont de valeur très inégale. Il y a des sonnets sublimes et d’autres tout à fait médiocres ; les extrêmes s’y touchent. La série de « sonnets injurieux » (5), parue en 1894 à la suite du volume nommé ci-dessus, porte déjà les germes visibles de sa dégénération artistique et intellectuelle. A quoi attribuer cette prompte décadence d’un si magnifique poète ? J’en vois deux causes principales : lui-même s’est énormément surfait – ne s’était-il pas écrié dans un accès d’immense orgueil : Je suis un dieu au fond de ma pensée ? et surtout : le sentiment lyrique s’était tellement individualisé chez lui que l’épuisement ne pouvait tarder. Aussi, huit ans à peine après la fondation du Nieuwe Gids, son principal fondateur en est déjà aux convulsions de l’agonie. La même année, par suite d’assez dégoûtantes querelles, la rédaction du périodique se dissout et ses membres se dispersent. Kloos s’était montré le plus âpre à la lutte ; c’était lui qui avait distribué le plus d’injures et de coups. Mais laissons là ces querelles peu édifiantes, et constatons seulement que dès lors le soleil du Nieuwe Gids penche vers son déclin et qu’aujourd’hui, malgré certains collaborateurs qui ne sont point à dédaigner, il n’exerce plus guère d’influence sur le mouvement littéraire (6).

Et comme poète et comme critique, Kloos a cessé d’être le « Grand-maître de la langue de Hollande » ainsi qu’il s’intitulait fièrement (7). Autour de ses vers actuels le silence se fait de plus en plus complet. Et ses chroniques sont loin d’avoir la superbe ampleur et le large rythme de sa prose d’autrefois. On n’y retrouve plus cet esprit fin et cet infaillible coup d’œil ; il s’y répète à l’infini et s’attache indéfiniment à vouloir nous faire sentir l’essence de la poésie. Or, comme il a prouvé jadis par ses propres vers et expliqué dans de pénétrantes analyses ce qui distingue la vraie poésie, ces médiocres et fastidieuses redites ne peuvent qu’irriter le lecteur au lieu de l’instruire.

Kloos – le Kloos des premières années – restera sans contredit un des plus grands poètes de la littérature néerlandaise. Il a eu et a encore de nombreux imitateurs, et bien des sonnets qui se fabriquent actuellement sont inspirés du maître. Les prédictions sont dangereuses ; mais tout semble indiquer que dans la vie littéraire de cet artiste il ne fleurira pas de second été. N’importe ! sa voix fût-elle éteinte à jamais son nom ne périra pas.

* Dans ses vers français, imités ceux-là de Verlaine, il a complètement échoué (8).

H. Messet, « La littérature néerlandaise », Mercure de France, 15 novembre 1905, p. 202-204.

couverture du premier numéro du Nouveau Guide

(1) A. Romein-Verschoor, Alluvions et Nuages. Courants et figures de la littérature hollandaise contemporaine, trad. W.F.C. Timmermans, Querido, 1947, p. 17-18. On lira en français : Pierre Brachin, « Le Mouvement de 1880 aux Pays-Bas et la littérature française», in Un Hollandais au Chat noir. Souvenirs du Paris littéraire 1880-1883, textes de Frans Erens, choisis et traduits par Pierre Brachin avec la collaboration de P.-G. Castex pour les annotations, La Revue des Lettres modernes, n° 52-53, 1960, p. 3-27.

(2) Jacques Perk (1859-1881), ami intime de Willem Kloos. Ce dernier publiera, avec l’aide de Carel Vosmaer, l’œuvre posthume de son ami. La substitution d’une religion individuelle au christianisme se trouve déjà formulée par Perk dans « Deinè Theos » : Beauté, ô toi dont le nom est sanctifié, / Que ta volonté soit faite, que vienne ton empire ; / Que la Terre n’adore point d’autre dieu que toi !

(3) Okeanos, seule tentative de Kloos d’écrire de la poésie épique. Les deux « fragments » dramatiques s’intitulent Rhodopis et Sappho.

(4) Quatorze ans d’histoire littéraire (1880-1893), étude publiée en 1896. À l’œuvre du Kloos critique il convient d’ajouter les nombreux volumes des Letterkundige inzichten en vergezichten.

(5) Les « sonnets injurieux » (scheldsonnetten) ont sans doute été écrits en 1893-début 1894, alors que les tensions atteignaient leur paroxysme au sein du Nouveau Guide. Kloos s’en prend violemment à d’anciens amis (pas toujours identifiables), en particulier des collaborateurs de la revue, et à d’autres personnes dont J.-K. Huysmans dans le cinglant poème « Contre J.-K. Huysmans ». Notons que Theo van Doesburg a, sous le pseudonyme d’I.K. Bonset, injurié à son tour des poètes hollandais dont Willem Kloos, qualifié de « pot de chambre de Pétrarque » (dans « Chronique scandaleuse des Pays-Plats »).

(6) Si la revue De Nieuwe Gids (Le Nouveau Guide) – lancée le 1er octobre 1885 par les jeunes auteurs W. Kloos, Frederik van Eeden, Frank van der Goes, Willem Paap et Albert Verwey – a connu une seconde vie (jusqu’en 1943) après le départ de nombreux collaborateurs et la rupture de 1894, l’historien de la littérature a tendance à ne retenir que ses neuf premières années d’existence.

(7) Même si Kloos cesse d’être le « grand-maître », des auteurs en herbe continuent de lui demander son avis, par exemple le futur peintre Conrad Kickert (1882-1965) (www.conrad-kickert.org).

(8) Citons à titre d’exemple le sonnet CLXI publié dans Verzen (1894) :

Oh, le doux bonheur d’être une fois sage,

Sage et puis d’une volonté suprême

De régner, moi, Roi seul, dans un extrême

Moment de vouloir et de pouvoir, Mage

Inconscient, tout blanc, qui de lui-même

Tire son sort superbe, quoique rage

Autour de lui l’inéluctable orage....

Inéluctable ? Oh non, sinon que blême

Moi-même, je me perdrais dans la crainte

Des hommes et des choses, de ce monde

Terriblement infâme. Ô tas immonde

En ce beau monde, qu’il veut perdre et puis

Savoir ne voudra jamais que je suis,

Pauvre moi, suis l’Universelle Plainte.

Une poignée de poèmes de Willem Kloos ont été traduits en français (en allemand, on verra par exemple Stefan George : Zeitgonössische Dichter, 1929) : « Homo sum », dans Achile Millien, Poètes néerlandais, A. Lemerre, 1904 ; « Phébus et Apollon », « Je me tus », « Je suis un dieu », « Les feuilles tombes doucement », « De la mer », « Dieu n’est pas un roi », dans Henry Fagne, Anthologie de la poésie néerlandaise, Éditions Universitaires, 1975. On peut lire en français : Joseph Daoust, « Huysmans et Willem Kloos », Bulletin de la Société J.‑K. Huysmans, n° 25, 1953, p. 275‑280.

Le poème néerlandais de W. Kloos

Contre J.-K. Huysmans

Tegen J.K. Huysmans

O, gij uit uw kantoor-bediendes-kop

Ziende u-zelfs klein in-innerlijkste smerig

Bestaantje, trots-gaande als een vrij-wel heerig

Looper langs ’t Volk van ’t groot Parijs, uws kops

Afslaan niet waard zijnd, waard zijnd wel des strops

Bloed-stremming onafwendbaar, op des tops

Niet-Zijnds gruwbaarst, vuil voortknoeier op Rops.

’n Goed mensch is van elk slecht mensch diepst afkeerig.

Gij zijt geen man: gij zijt een vies verkrachter

Van ’s Werelds eeuw’ge schoonheid, die voortdurend

Met staat’gen zwaai vermeestrend ’s werelds macht, er

Een hoogre macht van maakt, o gij, die turend

In ’s Levens mikroskoop, zoo idioot, vergeet

Dat gij met uw slim turen nòg niets weet.

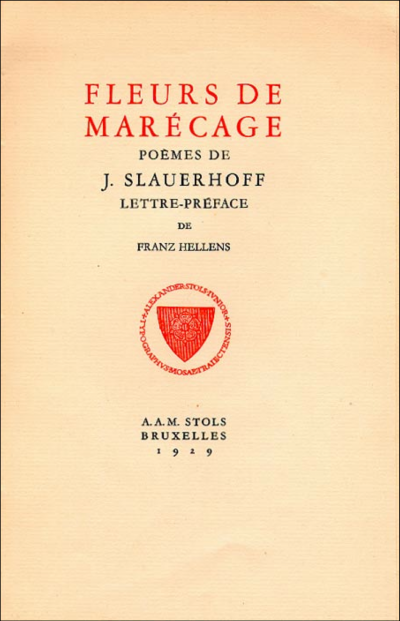

L'Humanité nouvelle, 1899, vol. 4, p. 509

André de Ridder, L'Humanité nouvelle, 1899, vol. 5, p. 398

On retrouve ces attitudes mentales et sensorielles exacerbées dans le recueil Circulaire systemen (Systè- mes circulaires, 2002) : Paul Bogaert y explore la fascination qu’il éprouve pour tout ce qui est rotatif. Le système circulaire fermé procure une impression de sécurité, mais aussi de malaise. L’auteur crée, sur un ton pseudo-scientifique, des sortes de machines langa- gières poétiques qui opposent le quotidien au systématique.

On retrouve ces attitudes mentales et sensorielles exacerbées dans le recueil Circulaire systemen (Systè- mes circulaires, 2002) : Paul Bogaert y explore la fascination qu’il éprouve pour tout ce qui est rotatif. Le système circulaire fermé procure une impression de sécurité, mais aussi de malaise. L’auteur crée, sur un ton pseudo-scientifique, des sortes de machines langa- gières poétiques qui opposent le quotidien au systématique.