Carel de Nerée

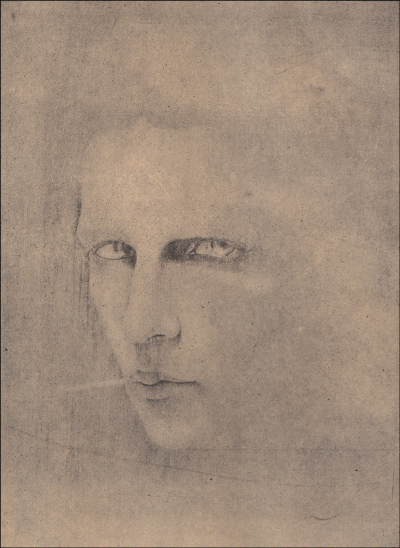

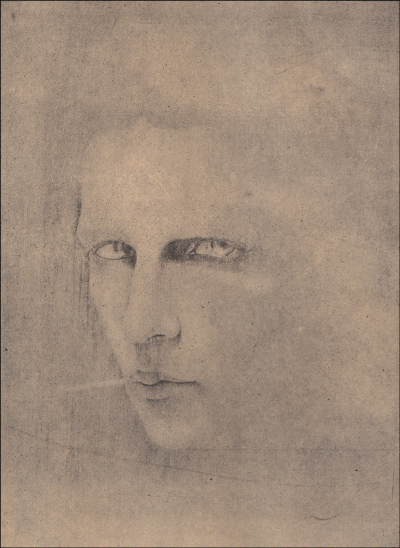

Autoportrait

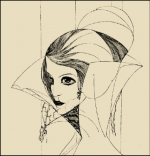

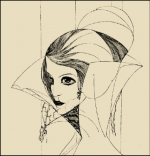

La Jeune mariée (détail)

Chez lui, pas de vaches, pas de canaux, pas de watergangs, pas de marines, pas de femme au pot de lait, pas de ciels immenses dominant une bataille navale, pas de moulins se reflétant dans l’eau, aucun intérieur d’église, aucune maison proprette, pas d’horizontales et de verticales noires, pas de tournesols, mais des visages de fées, de sorcières, des faunes, des fleurs vénéneuses et des fleurs de givre, des violets et des ors, des flexuosités noires, des tétins turgescents. Autodidacte et dandy, le peintre et des- sinateur Christophe Karel Henri (Carel) de Nerée tot Babberich (1880-1909) est en effet un des rares représentants néerlandais du décadentisme. Élevé dans une famille noble de la Gueldre fondée par un « ministre de la parole de Dieu » ayant fui la France vers 1600 (1), il suit des études à Anvers puis se destine à la diplomatie. Parallèlement, il caresse l’espoir de faire une carrière littéraire avant de donner la priorité à l’art pictural, en particulier au dessin (à partir de 1898), même s’il ne se sent pas à vrai dire une vocation d’artiste. Nommé Secrétaire du Consulat des Pays-Bas à Madrid, il s’établit brièvement dans cette ville où les premiers symptômes de la tuberculose ne tardent pas à se manifester. Près de trente ans plus tard, l’écrivain Henri van Booven (1877-1964) est revenu sur cette période de la vie de son ami cultivé, pétillant, plein d’esprit et doué d’une mémoire exceptionnelle (2), dans un roman à clé : Een liefde in Spanje (Un amour en Espagne, 1928). Joris van Ree y apparaît comme l’alter ego du défunt cependant que l’auteur narre les semaines riches en aventures qu’ils passèrent ensemble dans ce pays en faisant leur le

Chez lui, pas de vaches, pas de canaux, pas de watergangs, pas de marines, pas de femme au pot de lait, pas de ciels immenses dominant une bataille navale, pas de moulins se reflétant dans l’eau, aucun intérieur d’église, aucune maison proprette, pas d’horizontales et de verticales noires, pas de tournesols, mais des visages de fées, de sorcières, des faunes, des fleurs vénéneuses et des fleurs de givre, des violets et des ors, des flexuosités noires, des tétins turgescents. Autodidacte et dandy, le peintre et des- sinateur Christophe Karel Henri (Carel) de Nerée tot Babberich (1880-1909) est en effet un des rares représentants néerlandais du décadentisme. Élevé dans une famille noble de la Gueldre fondée par un « ministre de la parole de Dieu » ayant fui la France vers 1600 (1), il suit des études à Anvers puis se destine à la diplomatie. Parallèlement, il caresse l’espoir de faire une carrière littéraire avant de donner la priorité à l’art pictural, en particulier au dessin (à partir de 1898), même s’il ne se sent pas à vrai dire une vocation d’artiste. Nommé Secrétaire du Consulat des Pays-Bas à Madrid, il s’établit brièvement dans cette ville où les premiers symptômes de la tuberculose ne tardent pas à se manifester. Près de trente ans plus tard, l’écrivain Henri van Booven (1877-1964) est revenu sur cette période de la vie de son ami cultivé, pétillant, plein d’esprit et doué d’une mémoire exceptionnelle (2), dans un roman à clé : Een liefde in Spanje (Un amour en Espagne, 1928). Joris van Ree y apparaît comme l’alter ego du défunt cependant que l’auteur narre les semaines riches en aventures qu’ils passèrent ensemble dans ce pays en faisant leur le  précepte flaubertien : Il faut vivre en bourgeois et penser en artiste. On suit en particulier les principaux personnages dans une maison close de Madrid où ils dînent et passent certaines nuits, chacun avec sa demoiselle attitrée. Plutôt médiocre et décousu, ce roman présente tout de même quelques pages en rapport avec l’univers cher à Carel de Nérée (par exemple des descriptions de cauchemars). (3)

précepte flaubertien : Il faut vivre en bourgeois et penser en artiste. On suit en particulier les principaux personnages dans une maison close de Madrid où ils dînent et passent certaines nuits, chacun avec sa demoiselle attitrée. Plutôt médiocre et décousu, ce roman présente tout de même quelques pages en rapport avec l’univers cher à Carel de Nérée (par exemple des descriptions de cauchemars). (3)

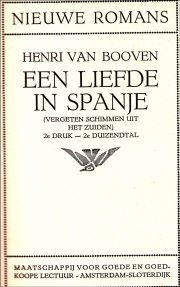

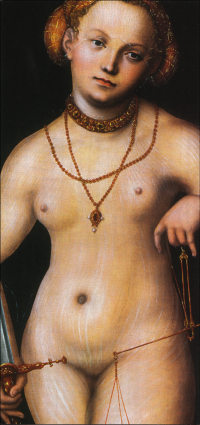

Judith

Si la manière de Carel de Nerée restitue un univers qui n’est pas sans rappeler celui d’un Baudelaire, d’un Verlaine, d’un Pierre Louÿs, d’un D’Annunzio ou encore d’un Camille Mauclair, et traduit l’influence d’Aubrey Beardsley et des peintres Goya et Jan Toorop – on a pu aussi relever une parenté entre quelques-unes de ses œuvres et certaines de Toulouse Lautrec, d’Odilon Redon ou de Gustave Moreau –, l’artiste affirmera dans les dernières années de sa vie un talent et un coloris propres dans une veine voluptueuse et décadente qu’il qualifiera lui-même de « cérébro-sensuelle ». On estime qu’il a réalisé de 300 à 400 œuvres – dont beaucoup suggèrent une impression trompeuse d’inachevé – qui n’ont jamais été exposées de son vivant. Carel de Nerée a laissé des créations directement inspirées de romans comme Extase de Louis Couperus ou Le Jardin des supplices d’Octave Mirbeau, et de poèmes de Mallarmé ou de Tristan Corbière. On a aussi de lui une aquarelle représentant la célèbre Yvette Guilbert.

C. de Nerée

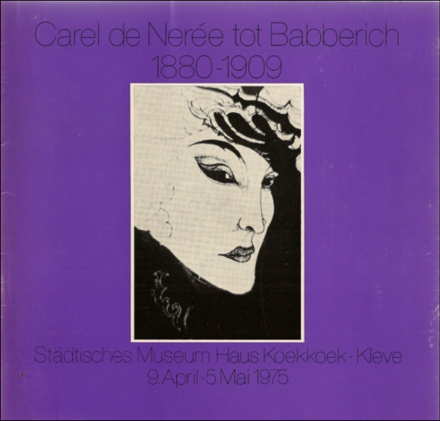

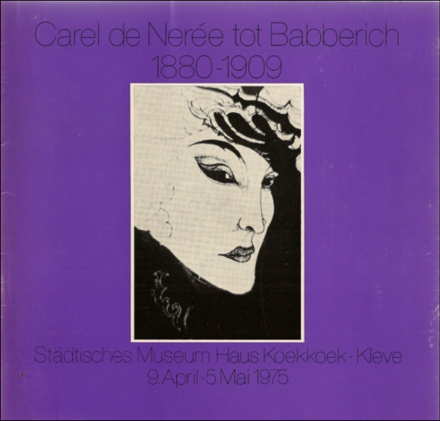

Plusieurs expositions lui ont été consacrées en Hollande – la première en 1910 a suscité l’enthousiasme et l’admiration de plus d’un critique, et il en ira de même dans les décennies suivantes, par exemple en 1926 (voir article de Just Havelaar dans Het Vaderland du 27/10/1926) ou en 1934 (voir l’article de W. Jos de Ruyter dans Het Vaderland du 29/11/1934) –, ainsi qu’en Allemagne et en Italie, mais pas encore semble-t-il en France ni en Belgique.

Plusieurs expositions lui ont été consacrées en Hollande – la première en 1910 a suscité l’enthousiasme et l’admiration de plus d’un critique, et il en ira de même dans les décennies suivantes, par exemple en 1926 (voir article de Just Havelaar dans Het Vaderland du 27/10/1926) ou en 1934 (voir l’article de W. Jos de Ruyter dans Het Vaderland du 29/11/1934) –, ainsi qu’en Allemagne et en Italie, mais pas encore semble-t-il en France ni en Belgique.

Sérénité (détail)

Dans la magnifique revue d’art et de culture Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift (numéro 42, 1911, p. 6-18), Henri van Booven a rendu hommage à son ami dont il s’était toutefois éloigné après la période espagnole. Les deux dandys ont été très liés pendant trois ans avant que Carel n’effectue de nombreux séjours à l’étranger pour se soigner et qu’un différend ne vienne troubler leur belle entente. C’est peut-être par l’intermédiaire du romancier que La Revue de Hollande – à laquelle celui-ci avait donné la nouvelle Império en décembre 1915 – est entrée en contact avec l’un des frères du dessinateur et a publié deux poèmes du disparu ainsi qu’un autoportrait (n° 7, janvier 1916, cahier de 2 pages entre les pages 853 et 854). En juin 1916, Nandor de Solpray présentait Carel de Nerée aux lecteurs français (4), des pages en partie inspirées par le texte de Van Booven. Ce sont ces documents édités par le périodique franco-hollandais qu’on pourra lire ci-dessous, rehaussés de reproductions d’œuvres du décadent néerlandais.

Dans la magnifique revue d’art et de culture Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift (numéro 42, 1911, p. 6-18), Henri van Booven a rendu hommage à son ami dont il s’était toutefois éloigné après la période espagnole. Les deux dandys ont été très liés pendant trois ans avant que Carel n’effectue de nombreux séjours à l’étranger pour se soigner et qu’un différend ne vienne troubler leur belle entente. C’est peut-être par l’intermédiaire du romancier que La Revue de Hollande – à laquelle celui-ci avait donné la nouvelle Império en décembre 1915 – est entrée en contact avec l’un des frères du dessinateur et a publié deux poèmes du disparu ainsi qu’un autoportrait (n° 7, janvier 1916, cahier de 2 pages entre les pages 853 et 854). En juin 1916, Nandor de Solpray présentait Carel de Nerée aux lecteurs français (4), des pages en partie inspirées par le texte de Van Booven. Ce sont ces documents édités par le périodique franco-hollandais qu’on pourra lire ci-dessous, rehaussés de reproductions d’œuvres du décadent néerlandais.

Etude d'une Sulamite (détail)

(1) Richard Jean de Nerée (1579-1628), traducteur des actes du synode de Dordrecht et auteur du poème Avant-panegyrie ou Trophees rares de son Excellence Monseigneur le Prince d’Orange (1619).

(1) Richard Jean de Nerée (1579-1628), traducteur des actes du synode de Dordrecht et auteur du poème Avant-panegyrie ou Trophees rares de son Excellence Monseigneur le Prince d’Orange (1619).

(2) Il récitait ainsi à son ami Van Booven des poèmes de Verlaine après les avoir lus une seule fois.

(3) Ce livre dont l’action se déroule entre la Hollande, l’Espagne et la France et qui mélange extraits de lettres, du journal intime du narrateur et relation du séjour de ce dernier auprès de son ami qui ne tarde pas à tomber malade, comporte plusieurs pages sur la région d’Auxerre où l’alter ego de Van Booven se retire afin d’y peindre et de recouvrer une certaine sérénité.

(4) Ces pages 1442-1447 sont placées juste après une étude étoffée de Francis de Miomandre sur Oscar Venceslas de Lubicz-Milosz : « O.-W. Milosz » (p. 1413-1441).

« Ramina, mooie ramina ! »*

Dans le silence de la petite rue hollandaise la voix traînante du marchand s’élève, nostalgique. Le silence ? Sans doute, malgré qu’au loin, par-delà les jardins et les maisons de briques, la mer du Nord poursuive sa plainte sans fin.

Les passants attardés de La Haye, ceux qui promènent quelque rêve et ceux qui digèrent, en levant les yeux, voient une fenêtre qui reste, longtemps dans la nuit, éclairée.

Une lampe, couverte d’un abat-jour jaune, projette son or léger sur les murs de la chambre où courent d’étranges décorations vert or et vert noir. Les rayons d’une bibliothèque portent des livres aux riches reliures. La Belle Inconnue de l’École florentine regarde dans la nuit, en souriant de son éternel sourire de marbre. Les tapis, d’un violet sombre, donnent à la pièce on ne sait quel air de « décadence ».

« Ramina, mooie ramina… »

C’est dans cette demeure qu’il voulut étrange, qu’a rêvé, c’est là qu’a souffert durant sa trop courte existence, Karel de Nerée tot Babberich, peintre et poète.

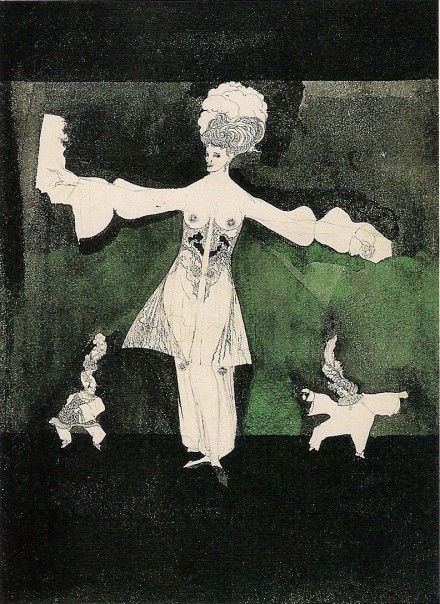

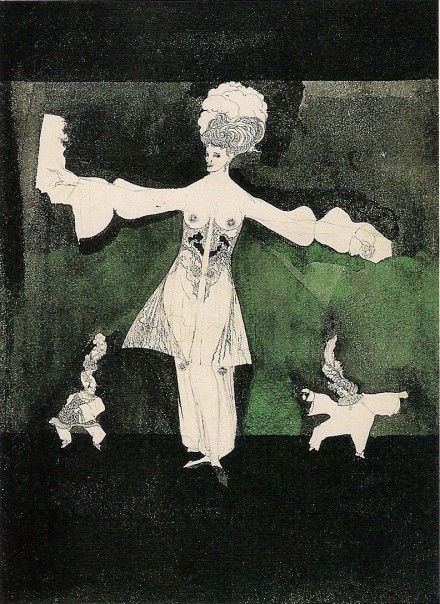

Clownerie (1904)

Feuilletons les livres qu’il aimait. Baudelaire et Verlaine, Poe et Wilde, Maeterlinck et Rodenbach nous révèlent un cœur amoureux des rares émotions et des longues tristesses. Les vers de Herman Gorter, poète hollandais et ceux de Hugo von Hofmannsthal ont souvent empli le crépuscule attardé. De Nerée lisait ces poètes à voix haute et nous aimons à penser que les strophes de la Tristesse de la Lune se sont mariées, dans le soir bleuâtre et tiède, au bruit monotone de la mer.

Nous voudrions esquisser, sans nulle prétention à la « critique d’art », la silhouette de ce peintre dont l’œuvre reste encore énigmatique et troublante dans sa forme, précise ; nous voudrions le montrer tel qu’il aimait à être vu, modeste avec hauteur, impitoyable aux sots, aimant les fêtes et les femmes, très peu deftig**, mais doué d’un tel pouvoir de séduction, qu’en ce pays de Hollande où il est si dangereux de rompre avec certaines traditions, il fut pourtant aimé, fêté, recherché.

Ceux qui l’ont connu nous l’ont dépeint, svelte dans les costumes qu’il dessinait lui-même et parlant des choses qu’il aimait, en tenant levées, pour que le sang ne les alourdît point, ses mains petites, blanches et belles merveilleusement. Il abondait en comparaisons hardies et se laissait emporter très loin par son sujet, oubliant même ses interlocuteurs.

De Nerée avait-il le pressentiment de sa fin rapide ? Il semble avoir cherché en des voyages fréquents cette abondance d’im- pressions qu’apporte la vue des paysages chaque jour différents et des visages toujours nouveaux. Son état de santé l’obligeait d’ailleurs à de fréquents séjours en Suisse, mais il goûtait pourtant la vie un peu factice des désœuvrés que les couchers de soleil sur la montagne reposent des crépuscules vénitiens et que la mélancolie du Campo-Santo de Pise berce après le carnaval romain.

S’il nous avait été permis d’entrer dans l’intimité d’un mort que tant de proches pleurent encore, nous aurions sans doute évoqué la belle existence d’aventures qu’il mena. Il savait le charme des petites villes italiennes et Marietta, la Pisane, le retint de longs jours. L’histoire qui paraît détachée des Mémoires de Jacques Casanova finit tristement : la Marietta – délaissée peut-être ? – s’empoisonna.

La Belle image

Nous ne pouvons adopter, pour Karel de Nerée, le cadre d’un article tel qu’il se présenterait à nous s’il s’agissait d’un autre artiste. De Nerée fut un « peintre maudit ». Il a été l’évocateur de nos rêves inavoués.

C’est à Baudelaire, Verlaine et Mallarmé qu’il doit d’avoir couru, encore adolescent, aux limites extrêmes de la sensation ; d’avoir osé sonder certains abîmes ; d’avoir respiré les plus dangereux parfums.

Il leur doit cette éducation de la sensibilité qui lui a permis d’exprimer, dans des images d’une forme nouvelle, les rêves qui nous hantent par les soirs mauvais. Nous sommes d’autant plus heureux de pouvoir noter quelques-unes des impressions que nous a laissé l’œuvre de Karel de Nerée, que cet artiste paraît subir, momentanément, le sort injuste dévolu à ceux qui n’ont pas reculé devant les ténèbres d’un monde qu’il est périlleux de vouloir explorer.

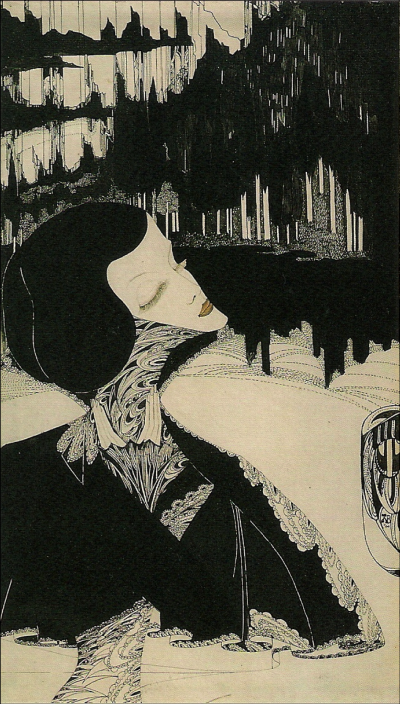

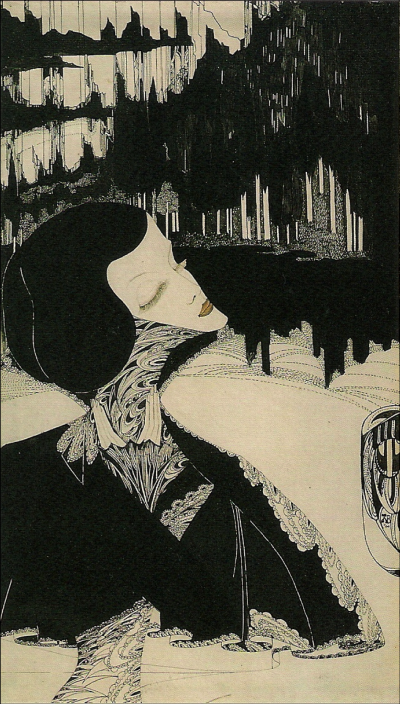

Nous avons dit que de Nerée fut un voyageur passionné, mais combien plus beaux sont les voyages qu’il a entrepris dans les palais de mystère qui sont plus proches de la maison Usher que des châteaux de fées ! Nous imaginons que son regard intérieur a visité tous les jardins de Bagdad, qu’il a suivi les couloirs des palais égyptiens et s’est arrêté sur toutes les fleurs d’Asie. Karel de Nerée est le peintre des crépuscules et du mystère, mais, avant tout, il a été obsédé par ce qu’il y a de moins matériel dans le corps humain : les yeux (1).

signature de l'artiste

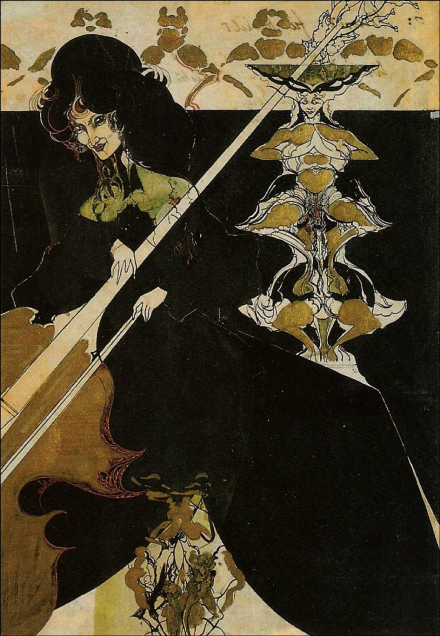

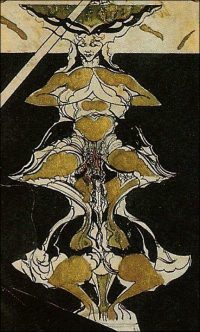

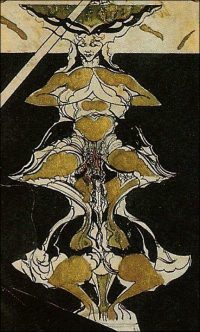

Les personnages de Karel de Nerée nous regardent, si l’on peut dire, par tout leur corps. Ils sont brûlés de regards, étoilés de pupilles ; les seins dressés d’une longue courtisane portent à leurs extrémités deux yeux ; dans les broderies de ses bas, des prunelles nous guettent, et ses ongles, étroits et pointus, ont des yeux enchâssés.

Dans les yeux des visages, chez ce peintre, frissonnent mille paysages, comme en ces lacs qui reflètent le ciel et les arbres et semblent dessiner la forme du vent qui ride leur eau.

Nous avons lu autrefois, dans un livre très beau, mais que nul ne connaît, la merveilleuse histoire d’un amant qui vit un jour dans les yeux de la bien-aimée, tous les pays qu’elle avait visités, tous les ciels qui l’avaient baignée de lumière, toutes les fleurs qui la charmèrent… Tour à tour triste et joyeux, il la vit passer, dans l’aube mouillée et le soir vaporeux, au bras d’un autre cavalier, il vit ses robes d’autrefois et les abandons et les perfidies… De Nerée projette ainsi dans les yeux qu’il dessine les rayons d’un esprit sensible et riche. Il fait naître une prunelle de chaque paillette de jupe, des pierres des bagues, et l’améthyste, crépusculaire, regarde et rêve du passé.

catalogue exposition 1975, Clèves

Nous tâchons de nous rapprocher le plus possible de l’artiste dont l’œuvre nous a séduit et nous nous défions de la forme « pontifiante » de certaines critiques autant que des sèches énumérations et des comparaisons dangereuses. Mais s’il est un nom que nous puissions prononcer en même temps que celui de de Nerée, c’est celui de l’étrange et subtil Aubrey Beardsley.

On nous assure cependant que le dessinateur hollandais ne connut guère que dans les dernières années de sa vie les figures troublantes de Beardsley. Il avait déjà créé – ou rêvé – son univers, parcouru tous les parcs crépusculaires où jouent des violons invisibles et senti peser sur lui le regard humain qui l’a tant obsédé.

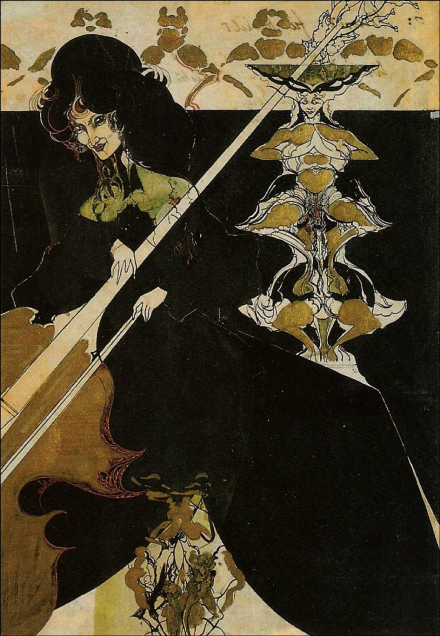

L’idée de la mort domine l’œuvre de de Nerée. Ce voluptueux triste voit toujours le squelette à travers les jeunes corps qu’il dessine. Certaines de ses illustrations laissent une impression de gêne. Il a souvent exprimé ce « qu’il ne fallait pas dire ».

Sur des fonds crépusculaires il a fait surgir les princesses barbares de ses rêves. Ces sœurs des Damnées de Baudelaire, sont vêtues de robes brodées et surbrodées. Elles sont parfois nues.

La très chère était nue et connaissant mon cœur,

Elle n’avait gardé que ses bijoux sonores…

Ces femmes, certains jours, s’habillent comme des Rôdeuses et la magnificence de leur corps éclate pourtant parmi leurs haillons.

« Il avait le don merveilleux de voir plus loin que l’apparence extérieure, il voyait au-delà de l’expression des visages, et derrière les formes fallacieuses, l’âme humaine… » nous écrit son frère, le peintre François de Nerée qui, avec piété, garde le souvenir du disparu.

Carel de Nerée

Parmi les œuvres les plus importantes et les plus caractéristiques que laisse Karel de Nerée, il faut citer quelques séries d’illus- trations pour les éditions de luxe de certains livres. Ses premiers dessins de ce genre étaient destinés à illustrer la Dernière Incarnation, de Henri Borel (2).

Il existe aussi quelques dessins pour Extase, une des œuvres les plus connues de Louis Couperus. Le Johannes Viator de Frederik van Eeden avait aussi tenté l’imagination de de Nerée et il a exécuté des dessins qui conviendraient à une édition de ce beau livre.

De la même époque datent Sérénité et la belle Annunciata (dessin au crayon). Ce sont deux yeux, surnaturellement beaux, qui regardent dans le lointain. L’une des toiles les plus importantes de l’artiste, Le Cloître, paraît avoir été peinte dans ce temps.

Extase

Il fit quelques dessins sur soie que sa mère broda, et des illustrations de Verlaine.

La Bénédiction, dessin sur soie, peut être compté parmi ses œuvres les plus remarquables. C’est une symphonie en argent bleu pâle et rose tendre.

Vers 1904, Karel de Nerée fit des illustrations pour la Salomé d’Oscar Wilde, L’Après-midi d’un faune de Mallarmé et un frontispice destiné aux Amours Jaunes de Tristan Corbière.

Nous connaissons de de Nerée une étude de nu au crayon, aux lignes souples et tendres qui semblent être sculptées dans le marbre.

Six mois avant sa mort, Karel fit un dessin qu’il intitulait Tantris le Harlequin. C’est Tristan, habillé en Arlequin, qui joue tristement du violoncelle. Son dernier dessin, Finis (La Fin) représente une tête de Faune qui regarde du haut d’un piédestal. Nous sommes sensibles à cet adieu « verlainien » de l’artiste.

poème publiée dans La Revue de Hollande

Nous avons intitulé ces notes : Karel de Nerée peintre et poète. De Nerée a laissé le début d’un roman intitulé Burgerdom (La Bourgeoisie) (3). Il fut, avant d’être dessinateur, poète et poète d’expression française. La Revue de Hollande a déjà publié*** deux de ses poèmes. Comme dans ses dessins, l’influence de certains écrivains français est notable. La langue poétique de de Nerée n’est pas très riche, mais sa sensibilité trouve à s’épancher malgré la médiocrité apparente des moyens d’expression.

mausolé

Vous me verrez peut-être un jour dans un suaire.

J’aurai l’air de la mort.

Mais je naîtrai alors.

Ce ne sera pas loin, pas si loin qu’on le pense :

Mes mains sont maigres

Mes doigts sont pâles et ma bouche flétrie, hélas.

La mort, je le sais, est proche.

La Musique (1904)

Karel de Nerée est mort à Todtmoos (Grand Duché de Bade) le 19 octobre 1909, dans sa vingt-neuvième année. Il laisse une œuvre qui n’est guère connue en dehors des frontières hollandaises. Sa première exposition, au Kunstkring de La Haye, en 1910, fut un évènement, car en dehors de quelques amis et des membres de sa famille, nul ne connaissait ses dessins.

Il est à souhaiter que l’œuvre de Karel de Nerée soit exposée à Paris. La peinture hollandaise ne s’arrête pas à Rembrandt, comme on pourrait le croire : il sera bon, il sera juste, que les Toorop, les de Nerée, les Van der Hem (4) affrontent, après la guerre, la lumière d’un Paris pacifique et glorieux.

Nandor de Solpray

* « Radis noirs, les beaux radis noirs ! »

** « Comme il faut. »

*** n° 7, janvier 1916. Poèmes et portrait.

catalogue exposition fin 1974- début 1975, Laren

(1) Henri van Booven insiste sur ce point dans son article de 1911.

(1) Henri van Booven insiste sur ce point dans son article de 1911.

(2) Cette nouvelle de Henri Borel a paru sous la forme d’une « adaptation » française de Léon Paschal dans le n° 3 de La Revue de Hollande, septembre 1915, p. 325-335.

(3) La légende veut qu’il ait écrit et brûlé ce roman.

(4) Piet van der Hem (1885-1961), peintre qui voyagea beaucoup et séjourna à Paris en 1907-1908. Il a aussi laissé une œuvre de dessinateur (politique). À ne pas confondre avec le des- sinateur du XVIIe siècle Herman van der Hem établi et mort à Bordeaux.

poème publié dans La Revue de Hollande

Chez lui, pas de vaches, pas de canaux, pas de watergangs, pas de marines, pas de femme au pot de lait, pas de ciels immenses dominant une bataille navale, pas de moulins se reflétant dans l’eau, aucun intérieur d’église, aucune maison proprette, pas d’horizontales et de verticales noires, pas de tournesols, mais des visages de fées, de sorcières, des faunes, des fleurs vénéneuses et des fleurs de givre, des violets et des ors, des flexuosités noires, des tétins turgescents. Autodidacte et dandy, le peintre et des- sinateur Christophe Karel Henri (Carel) de Nerée tot Babberich (1880-1909) est en effet un des rares représentants néerlandais du décadentisme. Élevé dans une famille noble de la Gueldre fondée par un « ministre de la parole de Dieu » ayant fui la France vers 1600

Chez lui, pas de vaches, pas de canaux, pas de watergangs, pas de marines, pas de femme au pot de lait, pas de ciels immenses dominant une bataille navale, pas de moulins se reflétant dans l’eau, aucun intérieur d’église, aucune maison proprette, pas d’horizontales et de verticales noires, pas de tournesols, mais des visages de fées, de sorcières, des faunes, des fleurs vénéneuses et des fleurs de givre, des violets et des ors, des flexuosités noires, des tétins turgescents. Autodidacte et dandy, le peintre et des- sinateur Christophe Karel Henri (Carel) de Nerée tot Babberich (1880-1909) est en effet un des rares représentants néerlandais du décadentisme. Élevé dans une famille noble de la Gueldre fondée par un « ministre de la parole de Dieu » ayant fui la France vers 1600  précepte flaubertien : Il faut vivre en bourgeois et penser en artiste.

précepte flaubertien : Il faut vivre en bourgeois et penser en artiste.

Plusieurs expositions lui ont été consacrées en Hollande – la première en 1910 a suscité l’enthousiasme et l’admiration de plus d’un critique, et il en ira de même dans les décennies suivantes, par exemple en 1926 (voir article de Just Havelaar dans Het Vaderland du 27/10/1926) ou en 1934 (voir l’article de W. Jos de Ruyter dans Het Vaderland du 29/11/1934) –, ainsi qu’en Allemagne et en Italie, mais pas encore semble-t-il en France ni en Belgique.

Plusieurs expositions lui ont été consacrées en Hollande – la première en 1910 a suscité l’enthousiasme et l’admiration de plus d’un critique, et il en ira de même dans les décennies suivantes, par exemple en 1926 (voir article de Just Havelaar dans Het Vaderland du 27/10/1926) ou en 1934 (voir l’article de W. Jos de Ruyter dans Het Vaderland du 29/11/1934) –, ainsi qu’en Allemagne et en Italie, mais pas encore semble-t-il en France ni en Belgique. Dans la magnifique revue d’art et de culture Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift (numéro 42, 1911, p. 6-18), Henri van Booven a rendu hommage à son ami dont il s’était toutefois éloigné après la période espagnole. Les deux dandys ont été très liés pendant trois ans avant que Carel n’effectue de nombreux séjours à l’étranger pour se soigner et qu’un différend ne vienne troubler leur belle entente. C’est peut-être par l’intermédiaire du romancier que La Revue de Hollande – à laquelle celui-ci avait donné la nouvelle Império en décembre 1915 – est entrée en contact avec l’un des frères du dessinateur et a publié deux poèmes du disparu ainsi qu’un autoportrait (n° 7, janvier 1916, cahier de 2 pages entre les pages 853 et 854). En juin 1916, Nandor de Solpray présentait Carel de Nerée aux lecteurs français

Dans la magnifique revue d’art et de culture Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift (numéro 42, 1911, p. 6-18), Henri van Booven a rendu hommage à son ami dont il s’était toutefois éloigné après la période espagnole. Les deux dandys ont été très liés pendant trois ans avant que Carel n’effectue de nombreux séjours à l’étranger pour se soigner et qu’un différend ne vienne troubler leur belle entente. C’est peut-être par l’intermédiaire du romancier que La Revue de Hollande – à laquelle celui-ci avait donné la nouvelle Império en décembre 1915 – est entrée en contact avec l’un des frères du dessinateur et a publié deux poèmes du disparu ainsi qu’un autoportrait (n° 7, janvier 1916, cahier de 2 pages entre les pages 853 et 854). En juin 1916, Nandor de Solpray présentait Carel de Nerée aux lecteurs français