Margriet de Moor et ses personnages

La vie secrète des personnages

dans l’œuvre de Margriet de Moor

par Kees Snoek*

Si la nouvelle est la forme intime du roman, comme l’a dit Margriet de Moor lors du récent séminaire consacré à son œuvre, relevons que ses romans comprennent plusieurs nouvelles qui font que l’intimité devient un concept pluriel. Ceci s’applique surtout au dernier qui porte un titre français : Mélodie d’amour (1). Cette histoire regroupe quatre récits – quatre nouvelles en quelque sorte – qui peuvent se lire dans leur propre forme intime non sans qu’ils soient liés par les rapports qui se tissent entre les personnages. Chaque récit développe une version particulière de la thématique de l’amour. Autant de variations sur un thème unique – un rapport avec la musique s’imposant, laquelle joue d’ailleurs un rôle important dans l’œuvre de Margriet de Moor, parfois comme motif mais surtout comme principe de composition.

Margriet de Moor

Dans le roman Le Peintre et la jeune fille (2) (De schilder en het meisje, 2010), ce sont deux récits qui s’alternent et se répondent : celui sur le peintre passionné – dans lequel on devine Rembrandt – qui porte le deuil de son épouse ; celui sur Elsje, réfugiée venue en bateau du Danemark. En quête d’une meilleure vie, cette jeune fille est harcelée par sa logeuse amstellodamoise qui cherche à la pousser dans la prostitution. Elsje la tue en se servant d’une hache qui se trouve placée inopinément là. Pour ce crime, elle est condamnée à la peine de mort. Les deux personnages, le peintre et la jeune fille, sont animés d’une sorte d’aspiration à la pureté ; à la fin du roman, ils se rejoignent : le peintre dessine la défunte – exécutée peu avant –, d’après nature. Le destin, cette force tragique, les a réunis. Tous deux sont marqués par une tristesse singulière. Lorsque le peintre contemple la fille morte, il réfléchit, la romancière recourant alors au style indirect libre :

Dans le roman Le Peintre et la jeune fille (2) (De schilder en het meisje, 2010), ce sont deux récits qui s’alternent et se répondent : celui sur le peintre passionné – dans lequel on devine Rembrandt – qui porte le deuil de son épouse ; celui sur Elsje, réfugiée venue en bateau du Danemark. En quête d’une meilleure vie, cette jeune fille est harcelée par sa logeuse amstellodamoise qui cherche à la pousser dans la prostitution. Elsje la tue en se servant d’une hache qui se trouve placée inopinément là. Pour ce crime, elle est condamnée à la peine de mort. Les deux personnages, le peintre et la jeune fille, sont animés d’une sorte d’aspiration à la pureté ; à la fin du roman, ils se rejoignent : le peintre dessine la défunte – exécutée peu avant –, d’après nature. Le destin, cette force tragique, les a réunis. Tous deux sont marqués par une tristesse singulière. Lorsque le peintre contemple la fille morte, il réfléchit, la romancière recourant alors au style indirect libre :

Elsje dessinée par Rembrandt

« Toujours pas le moindre signe de décomposition. Sans vie, mais pas sans corps. Était-ce encore bien elle ? Le visage, bouche presque close, reflétait la jeunesse, la douleur, l’incompréhension. Et une ombre d’indignation. »

« Toujours pas le moindre signe de décomposition. Sans vie, mais pas sans corps. Était-ce encore bien elle ? Le visage, bouche presque close, reflétait la jeunesse, la douleur, l’incompréhension. Et une ombre d’indignation. »

C’est alors que le peintre fait son portrait. Leu « face à face » est rapporté ainsi : « La rencontre d’une bougre d’idiote en d’un homme qui, à défaut de savoir par quel bout prendre son chagrin, sait ce que peindre veut dire. Ce qui les unit se trouve ramassé en ce moment unique. Comme il faut bien peu de chose pour le faire durer, non une poignée de secondes, mais à jamais ! » Autrement dit, le narrateur omniscient fait référence à Elsje immortalisée par Rembrandt, ou plutôt : la jeune fille immortalisée par le peintre, car c’est justement dans l’abstraction que le roman revêt sa dimension universelle.

On retrouve la juxtaposition de deux récits comme principe de construction dans La Noyée (De verdronkene, 2005), traduit en français sous le titre Une catastrophe naturelle (3). Dans ce roman, la vie d’Armanda s’entrelace à un point extrême avec celle de sa sœur, Lidy. Armanda, la cadette, a une filleule en Zélande, dont on s’apprête à fêter le septième anniversaire. Naturellement, la marraine se doit d’être présente. Mais Armanda, qui n’a pas tellement envie de faire le voyage, demande à sa sœur, plus entreprenante qu’elle, de se rendre à sa place sur l’île zélandaise où elle est attendue. Comme les deux femmes se ressemblent beaucoup, il y a peu de chance que la filleule s’aperçoive de la supercherie. Lidy accepte sur-le-champ. Alors qu’elle prend la route, le 31 janvier 1953, la météo annonce une forte tempête. Elle poursuit toutefois son voyage. Mais le 1er février, le mauvais sort frappe impitoyablement : l’île zélandaise où a lieu la fête de famille est touchée de plein fouet par la grande inondation, plus encore que le reste de la région. Dans le pays, on ne prend conscience qu’au compte-gouttes de l’aspect apocalyptique du désastre. Le drame que vit alors Lidy (elle va périr noyée) est narré avec nombre de pauses : il est exposé comme un récit qui ne cesse de déterminer la vie de son mari, celle d’Armanda – lesquels vont d’ailleurs se marier – ainsi que celle de sa fille Nadja, que la sœur cadette adoptera. De la sorte, le récit de la vie d’Armanda court parallèlement aux derniers jours de la vie de Lidy, avec pour effet littéraire un étirement du temps (Dehnung) dans l’histoire de Lidy et une compression du temps (Raffung) dans celle d’Armanda. En se déroulant côte à côte, ces récits rendent plus concrets les jeux du destin à travers ce qui lie les deux personnages centraux. Le roman se termine par un responsorium : la défunte

On retrouve la juxtaposition de deux récits comme principe de construction dans La Noyée (De verdronkene, 2005), traduit en français sous le titre Une catastrophe naturelle (3). Dans ce roman, la vie d’Armanda s’entrelace à un point extrême avec celle de sa sœur, Lidy. Armanda, la cadette, a une filleule en Zélande, dont on s’apprête à fêter le septième anniversaire. Naturellement, la marraine se doit d’être présente. Mais Armanda, qui n’a pas tellement envie de faire le voyage, demande à sa sœur, plus entreprenante qu’elle, de se rendre à sa place sur l’île zélandaise où elle est attendue. Comme les deux femmes se ressemblent beaucoup, il y a peu de chance que la filleule s’aperçoive de la supercherie. Lidy accepte sur-le-champ. Alors qu’elle prend la route, le 31 janvier 1953, la météo annonce une forte tempête. Elle poursuit toutefois son voyage. Mais le 1er février, le mauvais sort frappe impitoyablement : l’île zélandaise où a lieu la fête de famille est touchée de plein fouet par la grande inondation, plus encore que le reste de la région. Dans le pays, on ne prend conscience qu’au compte-gouttes de l’aspect apocalyptique du désastre. Le drame que vit alors Lidy (elle va périr noyée) est narré avec nombre de pauses : il est exposé comme un récit qui ne cesse de déterminer la vie de son mari, celle d’Armanda – lesquels vont d’ailleurs se marier – ainsi que celle de sa fille Nadja, que la sœur cadette adoptera. De la sorte, le récit de la vie d’Armanda court parallèlement aux derniers jours de la vie de Lidy, avec pour effet littéraire un étirement du temps (Dehnung) dans l’histoire de Lidy et une compression du temps (Raffung) dans celle d’Armanda. En se déroulant côte à côte, ces récits rendent plus concrets les jeux du destin à travers ce qui lie les deux personnages centraux. Le roman se termine par un responsorium : la défunte  Lidy et la vieille Armanda, proche de la mort, entrent en dialogue, passant en revue des sujets tant prosaïques qu’essen- tiels. La noyée (verdronkene), qui a d’abord été la refoulée (verdrongene), celle qui devait être effacée de la surface de la terre, devient dans cet échange final « la sœur clandestine que j’héberge en moi », « quelqu’un qui, tout au long de ma vie, a regardé et écouté avec moi ».

Lidy et la vieille Armanda, proche de la mort, entrent en dialogue, passant en revue des sujets tant prosaïques qu’essen- tiels. La noyée (verdronkene), qui a d’abord été la refoulée (verdrongene), celle qui devait être effacée de la surface de la terre, devient dans cet échange final « la sœur clandestine que j’héberge en moi », « quelqu’un qui, tout au long de ma vie, a regardé et écouté avec moi ».

Outre des romans, on doit à Margriet de Moor des recueils de nouvelles, certaines plutôt longues (novella), d’autres plus courtes (short story). C’est en pratiquant ce dernier genre – « la musique de chambre de la littérature », selon sa propre formule – qu’elle a commencé son parcours littéraire. Lors de l’atelier de traduction qui a eu lieu ces 16 et 17 octobre à la Sorbonne, avec le concours du Centre d’Expertise en Traduction Littéraire, nous avons travaillé sur la nouvelle « Tweede keer » (Deuxième fois), dans laquelle quelques références à des romans français fonctionnent comme autant de repères nostalgiques relativement à la jeunesse que deux sœurs ont partagée – deux sœurs là encore ! Toute nouvelle connaît sa propre complexité, ainsi que Margriet de Moor le souligne elle-même : « Il n’est pas plus facile d’écrire une nouvelle qu’un roman. Les deux genres exigent le même travail, axé sur le style et la composition. Tous deux suscitent, tout au long du processus d’écriture, les mêmes angoisses et les mêmes joies. »

Dans les short stories, de même que dans Mélodie d’amour, on ne peut qu'être frappé par la concentration aphoristique à laquelle parvient l’écrivain. Tant dans les nouvelles en question que dans les romans, le drame de la vie se déploie devant nous ; il s’agit souvent du drame de l’amour dans lequel le destin joue son rôle perfide. La vie intérieure des personnages est suggérée en passant et non pas expliquée. Les personnages s’encerclent les uns les autres comme des planètes et des étoiles dans un rapport magnétique, mais dans quelle mesure se connaissent-ils ? La nouvelle « Verkozen landschap » (Paysage élu) a pour sujet un couple, Mira et Paul. Au début, on nous présente Mira en ces termes : « Elle souriait à son mari comme dans un rêve. Ils étaient ensemble depuis quatorze ans déjà, elle s’était accoutumée à leur amour. À son visage étroit. À ses mains aux ongles très soignés. Toutes les choses disparates, inintelligibles qui avaient pu la traverser au cours de ces quatorze années, étaient reliées par un fil ténu à cet homme. »

Dans les short stories, de même que dans Mélodie d’amour, on ne peut qu'être frappé par la concentration aphoristique à laquelle parvient l’écrivain. Tant dans les nouvelles en question que dans les romans, le drame de la vie se déploie devant nous ; il s’agit souvent du drame de l’amour dans lequel le destin joue son rôle perfide. La vie intérieure des personnages est suggérée en passant et non pas expliquée. Les personnages s’encerclent les uns les autres comme des planètes et des étoiles dans un rapport magnétique, mais dans quelle mesure se connaissent-ils ? La nouvelle « Verkozen landschap » (Paysage élu) a pour sujet un couple, Mira et Paul. Au début, on nous présente Mira en ces termes : « Elle souriait à son mari comme dans un rêve. Ils étaient ensemble depuis quatorze ans déjà, elle s’était accoutumée à leur amour. À son visage étroit. À ses mains aux ongles très soignés. Toutes les choses disparates, inintelligibles qui avaient pu la traverser au cours de ces quatorze années, étaient reliées par un fil ténu à cet homme. »

Bien entendu, il existe des différences entre, d’une part, des personnes qui vivent ensemble et, d’autre part, des personnes qui ne se connaissent que superficiellement ou encore des gens qui sont des étrangers l’un pour l’autre. Concernant la dernière catégorie, citons un passage emprunté à la nouvelle « Dubbelportret » (Portrait double) : « Les choses qui arrivent à autrui ne revêtent qu’un faible degré de réalité. Moindre qu’un rêve. Moindre qu’un récit. Moindre que le contenu d’un film rapporté de façon incohérente. »

Il n’en est pas moins vrai que chaque vie, chaque individu recèle son propre mystère qui en constitue l’essence même. Le personnage de Magda dans Gris d’abord puis blanc puis bleu (4) (Eerst grijs dan wit dan blauw, 1991) abandonne sans rien dire son foyer ; deux ans après, elle retourne chez elle, comme si de rien n’était, sans dire mot à son mari de ce qu’elle a fait durant son absence. Leur vie de couple reprend, mais le secret que Magda n’entend pas partager avec son mari représente une partie essentielle de sa personnalité ; pour celui-ci, il devient peu à peu une obsession au point qu’il se sent exclu et qu’il finit par tuer son épouse avec un poignard tibétain.

Il n’en est pas moins vrai que chaque vie, chaque individu recèle son propre mystère qui en constitue l’essence même. Le personnage de Magda dans Gris d’abord puis blanc puis bleu (4) (Eerst grijs dan wit dan blauw, 1991) abandonne sans rien dire son foyer ; deux ans après, elle retourne chez elle, comme si de rien n’était, sans dire mot à son mari de ce qu’elle a fait durant son absence. Leur vie de couple reprend, mais le secret que Magda n’entend pas partager avec son mari représente une partie essentielle de sa personnalité ; pour celui-ci, il devient peu à peu une obsession au point qu’il se sent exclu et qu’il finit par tuer son épouse avec un poignard tibétain.

Beaucoup de personnages de Margriet de Moor sont à la merci de leurs propres intuitions, de leurs impulsions ou encore de circonstances qui les prennent par surprise en soulevant en eux des émotions qu’ils ne soupçonnaient pas. D’autres reculent devant l’abîme de ces émotions et préfèrent se laisser bercer au rythme de la routine. Il en est aussi qui se sentent totalement désorientés, qui souffrent d’une perte d’identité à la suite d’événements cruciaux, par exemple quand ils se sentent trahis ou victime de la fatalité. Dans Mélodie d’amour, Atie, l’épouse de Luuk, mari adultère, est la proie d’émotions contradictoires, lesquelles font naître « un éventail de nuances » sur son visage. Elle est « pleine de tristesse et de désir, de haine et d’amour, d’indulgence et de ressentiment, ne sait plus à quel saint se vouer car elle sait qu’elle va de toute façon le perdre, elle écume de rage contre lui, contre elle-même […] ». Oui, il arrive que l’amour se révèle tout aussi redoutable que la force des éléments, qu’une catastrophe naturelle ; on est emporté sans pouvoir opposer la moindre résistance ; on se trouve plongé soit dans le bonheur soit dans le malheur quand ce n’est pas dans les deux à la fois. Ce n’est pas un hasard si les volets de Mélodie d’amour, quatre récits traitant de diverses façons d’aimer, y compris de l’amour entendu comme affection réciproque entre frère et sœur, comportent des motifs ayant un lien avec la nature et les conditions météorologiques. Dans ces pages, plusieurs éléments font écho au sujet central d’Une catastrophe naturelle : l’ouvrier qui pilote une drague, les travaux hydrauliques, les dépressions atmosphériques qui amènent des tempêtes, la marée basse décrite comme « marée malveillante du bas-fond, démon hantant les fosses sombres entre les bancs de sable qui disparaissent sous les eaux »…

Beaucoup de personnages de Margriet de Moor sont à la merci de leurs propres intuitions, de leurs impulsions ou encore de circonstances qui les prennent par surprise en soulevant en eux des émotions qu’ils ne soupçonnaient pas. D’autres reculent devant l’abîme de ces émotions et préfèrent se laisser bercer au rythme de la routine. Il en est aussi qui se sentent totalement désorientés, qui souffrent d’une perte d’identité à la suite d’événements cruciaux, par exemple quand ils se sentent trahis ou victime de la fatalité. Dans Mélodie d’amour, Atie, l’épouse de Luuk, mari adultère, est la proie d’émotions contradictoires, lesquelles font naître « un éventail de nuances » sur son visage. Elle est « pleine de tristesse et de désir, de haine et d’amour, d’indulgence et de ressentiment, ne sait plus à quel saint se vouer car elle sait qu’elle va de toute façon le perdre, elle écume de rage contre lui, contre elle-même […] ». Oui, il arrive que l’amour se révèle tout aussi redoutable que la force des éléments, qu’une catastrophe naturelle ; on est emporté sans pouvoir opposer la moindre résistance ; on se trouve plongé soit dans le bonheur soit dans le malheur quand ce n’est pas dans les deux à la fois. Ce n’est pas un hasard si les volets de Mélodie d’amour, quatre récits traitant de diverses façons d’aimer, y compris de l’amour entendu comme affection réciproque entre frère et sœur, comportent des motifs ayant un lien avec la nature et les conditions météorologiques. Dans ces pages, plusieurs éléments font écho au sujet central d’Une catastrophe naturelle : l’ouvrier qui pilote une drague, les travaux hydrauliques, les dépressions atmosphériques qui amènent des tempêtes, la marée basse décrite comme « marée malveillante du bas-fond, démon hantant les fosses sombres entre les bancs de sable qui disparaissent sous les eaux »…

Au vu des thèmes et motifs mentionnés, Mélodie d’amour apparaît par ailleurs comme un roman très hollandais où le danger inhérent à la vie se trouve symbolisé par l’eau, cette menace immémoriale. Au temps de la grande inondation de 1953, des chevaux ont survécu en restant plantés sur place, raides comme des piquets, parfois des journées entières. Ils n’ont pas cherché à fuir n’importe où, au hasard. Mélodie d’amour se referme sur l’image de deux cents chevaux, coincés sur un anneau de terre au milieu de la mer des Wadden. « Avec la marée haute et la tempête de novembre qui fait rage depuis des jours, la mer affleure le haut de la digue. » Les chevaux restent obstinément plantés sur place, n’osant pas même, à marée basse, traverser l’estran pour gagner le continent, leur salut. Ceci en dépit de toutes les tentatives de l’armée et des sauveteurs. C’est alors qu’arrivent quatre amazones, quatre Frisonnes à cheval, qui lancent leurs montures dans l’eau en empruntant un passage submergé ; avec elles, elles entraînent bientôt la jument qui guide la harde. Le roman se termine en une apothéose pleine d’amour et de dévouement :

Au vu des thèmes et motifs mentionnés, Mélodie d’amour apparaît par ailleurs comme un roman très hollandais où le danger inhérent à la vie se trouve symbolisé par l’eau, cette menace immémoriale. Au temps de la grande inondation de 1953, des chevaux ont survécu en restant plantés sur place, raides comme des piquets, parfois des journées entières. Ils n’ont pas cherché à fuir n’importe où, au hasard. Mélodie d’amour se referme sur l’image de deux cents chevaux, coincés sur un anneau de terre au milieu de la mer des Wadden. « Avec la marée haute et la tempête de novembre qui fait rage depuis des jours, la mer affleure le haut de la digue. » Les chevaux restent obstinément plantés sur place, n’osant pas même, à marée basse, traverser l’estran pour gagner le continent, leur salut. Ceci en dépit de toutes les tentatives de l’armée et des sauveteurs. C’est alors qu’arrivent quatre amazones, quatre Frisonnes à cheval, qui lancent leurs montures dans l’eau en empruntant un passage submergé ; avec elles, elles entraînent bientôt la jument qui guide la harde. Le roman se termine en une apothéose pleine d’amour et de dévouement :

« Derrière les quatre amazones, en un trot intrépide, le cortège se dirige vers la digue : c’est le cortège le plus gai qu’on ait jamais vu. L’eau qui éclabousse se fait argentine et le ciel de plus en plus bleu à mesure que les chevaux rejoignent la terre ferme.

« Derrière les quatre amazones, en un trot intrépide, le cortège se dirige vers la digue : c’est le cortège le plus gai qu’on ait jamais vu. L’eau qui éclabousse se fait argentine et le ciel de plus en plus bleu à mesure que les chevaux rejoignent la terre ferme.

Doux, dociles, prodigieusement heureux. »

Paris, le 18 octobre 2013. Discours prononcé par le professeur Kees Snoek à la résidence de l’ambassadeur des Pays-Bas à l’occasion d’une soirée littéraire consacrée à Margriet de Moor, écrivain en résidence à l’Université de Paris-Sorbonne.

Margriet de Moor et Abdelkader Benali,

Paris, le 18 octobre 2013 (photo : S. Benali)

(1) Mélodie d’amour, Amsterdam, De Bezige Bij, 2013.

(2) Le Peintre et la jeune fille, trad. Annie Kroon, Paris, Libella-Maren Sell, 2012.

(3) Une catastrophe naturelle, trad. Danielle Losman, Paris, Libella-Maren Sell, 2009.

(4) Gris d’abord puis blanc puis bleu, trad. Marie Hooghe, Paris, Robert Laffont, 1993.

entretien en allemand avec Margriet de Moor

* Kees Snoek est l’auteur d’un ouvrage monumental sur la vie et l’œuvre de l’écrivain Eddy du Perron. Il prépare actuellement une biographie sur Sjahrir (1909-1966), premier Premier ministre de l’Indonésie, en recourant entre autres aux très belles lettres que le politicien a adressées à sa première épouse, la Néerlandaise Maria Duchâteau (1907-1997).

Marque Page - Margriet de Moor - Une catastrophe naturelle

« C'est en donnant des leçons de violon, en jouant dans des orchestres tziganes et en gagnant des courses de bicyclette qu’il fait vivre sa famille. Car il se marie et il a rapidement deux filles : ‘‘À Nous quatre, disait-il, nous n’avions pas quarante ans.’’

« C'est en donnant des leçons de violon, en jouant dans des orchestres tziganes et en gagnant des courses de bicyclette qu’il fait vivre sa famille. Car il se marie et il a rapidement deux filles : ‘‘À Nous quatre, disait-il, nous n’avions pas quarante ans.’’ « […] Cette maîtrise qui se reconnaît dans ses œuvres les plus abouties, il l’atteint pendant cette guerre de 1914 qui a été, pour lui aussi et bien qu’il n’ait pas quitté Paris, l’événement marquant de sa vie. Elle l’a conduit à s’éloigner de la capitale, à rompre avec Derain, à adopter une vision réso- lument pessimiste du monde et de la vie. Il abandonne son atelier de Montparnasse et va s’installer à Valmondois, le pays de Corot, de Daumier, non loin de cet Auvers où Van Gogh s’est suicidé.

« […] Cette maîtrise qui se reconnaît dans ses œuvres les plus abouties, il l’atteint pendant cette guerre de 1914 qui a été, pour lui aussi et bien qu’il n’ait pas quitté Paris, l’événement marquant de sa vie. Elle l’a conduit à s’éloigner de la capitale, à rompre avec Derain, à adopter une vision réso- lument pessimiste du monde et de la vie. Il abandonne son atelier de Montparnasse et va s’installer à Valmondois, le pays de Corot, de Daumier, non loin de cet Auvers où Van Gogh s’est suicidé. La roue finit par tourner et Vollard s’éprend du talent de l’artiste. Il lui achète tous ses tableaux. La guerre éclate, de Vlaminck est mobilisé et, contraint et forcé, abandonne momentanément ses pinceaux. Dès 1919, le succès est au rendez-vous. Il expose chez Druet. Ses toiles s’arrachent, ce qui permet au peintre parisien de s’acheter une maison à la campagne, fuyant – ravi – la capitale française dont il a toujours eu du mal à supporter le rythme trépidant et les mondanités. D’ailleurs, Maurice de Vlaminck aime (violemment – curieux paradoxe !) la nature. On retrouve cette force démoniaque dans sa toile Sur le zinc, expressionnisme affiché aussi dans sa représentation du Père Bouju (1900). Il est certain que Van Gogh l’influence (Moissons sous l’orage, 1906). Affichant son parcours autodidacte, cette liberté assumée explose de toutes parts, tant au niveau du trait spontané, quasi pulsionnel, que de la couleur pure. De Vlaminck reconnaît les grandes pointures de la peinture du début du XXe siècle et ne se prive pas de coucher aussi au bout du pinceau une gestuelle à la Cézanne (Chatou, 1907). Les années passent et, malgré un bref détour par le cubisme lié en partie à sa vénération pour Cézanne, les tons s’assombrissent progressivement mais les contrastes trouent quasiment le support de façon complexe, inattendue et légitime : ainsi le vermillon peut-il faire son apparition à la manière de l’écriture de Stendhal. D’ailleurs, de Vlaminck surprend sempiternellement, utilisant avec un excès délibéré la fibre psychodramatique. Son œuvre est sublime. Notons aussi que ce prestigieux artiste a su mettre sur le papier ses affects et autres fantasmes, se livrant en parallèle aux romans et poèmes : D’un lit dans l’autre, 1902 – Tout pour ça, 1903 – Le ventre ouvert, 1937… »

La roue finit par tourner et Vollard s’éprend du talent de l’artiste. Il lui achète tous ses tableaux. La guerre éclate, de Vlaminck est mobilisé et, contraint et forcé, abandonne momentanément ses pinceaux. Dès 1919, le succès est au rendez-vous. Il expose chez Druet. Ses toiles s’arrachent, ce qui permet au peintre parisien de s’acheter une maison à la campagne, fuyant – ravi – la capitale française dont il a toujours eu du mal à supporter le rythme trépidant et les mondanités. D’ailleurs, Maurice de Vlaminck aime (violemment – curieux paradoxe !) la nature. On retrouve cette force démoniaque dans sa toile Sur le zinc, expressionnisme affiché aussi dans sa représentation du Père Bouju (1900). Il est certain que Van Gogh l’influence (Moissons sous l’orage, 1906). Affichant son parcours autodidacte, cette liberté assumée explose de toutes parts, tant au niveau du trait spontané, quasi pulsionnel, que de la couleur pure. De Vlaminck reconnaît les grandes pointures de la peinture du début du XXe siècle et ne se prive pas de coucher aussi au bout du pinceau une gestuelle à la Cézanne (Chatou, 1907). Les années passent et, malgré un bref détour par le cubisme lié en partie à sa vénération pour Cézanne, les tons s’assombrissent progressivement mais les contrastes trouent quasiment le support de façon complexe, inattendue et légitime : ainsi le vermillon peut-il faire son apparition à la manière de l’écriture de Stendhal. D’ailleurs, de Vlaminck surprend sempiternellement, utilisant avec un excès délibéré la fibre psychodramatique. Son œuvre est sublime. Notons aussi que ce prestigieux artiste a su mettre sur le papier ses affects et autres fantasmes, se livrant en parallèle aux romans et poèmes : D’un lit dans l’autre, 1902 – Tout pour ça, 1903 – Le ventre ouvert, 1937… »

Le père de sa grand-mère, de Skepere, était capitaine au long cours. Lorsqu’on remonte au-delà de ce capitaine, dans l’entrelacs des arbres généalogiques, les ancêtres de la famille paraissent avoir été, pour la plupart, des fermiers flamands et des marins hollandais.

Le père de sa grand-mère, de Skepere, était capitaine au long cours. Lorsqu’on remonte au-delà de ce capitaine, dans l’entrelacs des arbres généalogiques, les ancêtres de la famille paraissent avoir été, pour la plupart, des fermiers flamands et des marins hollandais.

« Ayant vu le jour, dans le quartier des Halles, en face du Square des Innocents, Vlaminck fut élevé dans la banlieue de Paris. ‘‘Ma jeunesse s’est passée sur l’eau et les berges de la Seine parmi les débardeurs, les mariniers, m’écrivit-il à l’occasion d’une petite étude que je lui consacrai. Mon père, musicien était né en Flandre mais de souche hollandaise.

« Ayant vu le jour, dans le quartier des Halles, en face du Square des Innocents, Vlaminck fut élevé dans la banlieue de Paris. ‘‘Ma jeunesse s’est passée sur l’eau et les berges de la Seine parmi les débardeurs, les mariniers, m’écrivit-il à l’occasion d’une petite étude que je lui consacrai. Mon père, musicien était né en Flandre mais de souche hollandaise.

« Vlaminck qui signa d’abord Maurice Wlaminck, Maurice le Flamand. Une riche nature de brute émotive que la vanité empêcha d’être tendre. Une vanité singu- lière, une sorte de déviation en spirale d’une obsession de la modestie, de l’humilité. […] Vlaminck n’a jamais manqué de verve, sauf quand il prenait la plume pour éreinter ses anciens camarades. […] Il doit tout à ses œuvres, étant, comme dit l’autre, parti de rien. Lâchant le chevalet pour l’écritoire, il ajoute une page ou deux à ses recueils de malédictions. Il reprend son thème favori : l’opposition du plein chêne au bois d’ébène. C’est pour lui le plein chêne ; les autres peintres, c’est dans ébénistes, sauf Modigliani, Dieu sait pourquoi. […] Adversaire de la plupart, Vlaminck n’a pas eu d’ennemis. On ne demandait qu’à donner bien de l’amitié à cet artiste souvent admirable. Je pense qu’il paya très cher le plus vaste de ses domaines : la solitude. »

« Vlaminck qui signa d’abord Maurice Wlaminck, Maurice le Flamand. Une riche nature de brute émotive que la vanité empêcha d’être tendre. Une vanité singu- lière, une sorte de déviation en spirale d’une obsession de la modestie, de l’humilité. […] Vlaminck n’a jamais manqué de verve, sauf quand il prenait la plume pour éreinter ses anciens camarades. […] Il doit tout à ses œuvres, étant, comme dit l’autre, parti de rien. Lâchant le chevalet pour l’écritoire, il ajoute une page ou deux à ses recueils de malédictions. Il reprend son thème favori : l’opposition du plein chêne au bois d’ébène. C’est pour lui le plein chêne ; les autres peintres, c’est dans ébénistes, sauf Modigliani, Dieu sait pourquoi. […] Adversaire de la plupart, Vlaminck n’a pas eu d’ennemis. On ne demandait qu’à donner bien de l’amitié à cet artiste souvent admirable. Je pense qu’il paya très cher le plus vaste de ses domaines : la solitude. »

« Ainsi, Maurice Vlaminck n'est pas un génie souffreteux. Ce grand gaillard est un grand peintre. Il porte un des plus beaux noms de la peinture française d’aujourd’hui […] Maurice Vlaminck excelle à discerner la beauté la plus rare dans l’aspect le plus quotidien des choses. Il est le peintre des banlieues, où, sous la clarté pesante et mélancolique des ciels suburbains, les maisons chancellent comme des malades ; il aime les paysages d’eau triste et des jours inquiets. Mais il est, par cela même, le peintre de drames puissants ; il n’en est point qui se tiennent plus ‘‘près de la vie’’. Il a peint autour de Paris, à Lajonchère, à Garches, à Bougival, des paysages qui pourraient servir de décors aux drames des cycles nordiques. Tout cela est brossé d'une main forte, d'une poigne qui domine chez le peintre l’angoisse du poète. Cette contradiction, qui souvent étonna les critiques, traduit parfaitement la nature de Maurice Vlaminck. Il est, en effet, célèbre par son entrain, ses boutades et les mystifications de sa jeunesse. […] Sa conversation a quelque chose d’énorme et de joyeux comme si dans sa voix de cyclope roulaient tous les tambours de la gaité. Chacun dit ‘‘qu’il est jovial’’. Et tous se trompent. Vlaminck, avec son rire d’ogre et ses yeux bleus de gosse flamand, est un artiste anxieux, un rêveur craintif que dévore sans relâche la fièvre du doute. […] Il disait, un jour : ‘‘La vie d’un peintre, c'est la course Paris-Bordeaux. Quand vous arrivez à Tours, il faut qu’il vous reste du souffle pour aller à Poitiers. Là, il faut en trouver pour atteindre Angoulême, et, si vous claquez à Angoulême, c’est comme si vous n’aviez rien fait. Le tout est de bien régler le jeu de ses poumons.’’ »

« Ainsi, Maurice Vlaminck n'est pas un génie souffreteux. Ce grand gaillard est un grand peintre. Il porte un des plus beaux noms de la peinture française d’aujourd’hui […] Maurice Vlaminck excelle à discerner la beauté la plus rare dans l’aspect le plus quotidien des choses. Il est le peintre des banlieues, où, sous la clarté pesante et mélancolique des ciels suburbains, les maisons chancellent comme des malades ; il aime les paysages d’eau triste et des jours inquiets. Mais il est, par cela même, le peintre de drames puissants ; il n’en est point qui se tiennent plus ‘‘près de la vie’’. Il a peint autour de Paris, à Lajonchère, à Garches, à Bougival, des paysages qui pourraient servir de décors aux drames des cycles nordiques. Tout cela est brossé d'une main forte, d'une poigne qui domine chez le peintre l’angoisse du poète. Cette contradiction, qui souvent étonna les critiques, traduit parfaitement la nature de Maurice Vlaminck. Il est, en effet, célèbre par son entrain, ses boutades et les mystifications de sa jeunesse. […] Sa conversation a quelque chose d’énorme et de joyeux comme si dans sa voix de cyclope roulaient tous les tambours de la gaité. Chacun dit ‘‘qu’il est jovial’’. Et tous se trompent. Vlaminck, avec son rire d’ogre et ses yeux bleus de gosse flamand, est un artiste anxieux, un rêveur craintif que dévore sans relâche la fièvre du doute. […] Il disait, un jour : ‘‘La vie d’un peintre, c'est la course Paris-Bordeaux. Quand vous arrivez à Tours, il faut qu’il vous reste du souffle pour aller à Poitiers. Là, il faut en trouver pour atteindre Angoulême, et, si vous claquez à Angoulême, c’est comme si vous n’aviez rien fait. Le tout est de bien régler le jeu de ses poumons.’’ »

était Hollandaise, ainsi que des natures mortes avec des pots en grès, la soupière en étain et la marmite en terre. Certains fantômes nous invitent à aimer le café au lait, la soupe aux choux et le lard fumé. Mon grand-père devait aimer les chaudrons de cuivre, les meubles lourds et noirs, patinés par le temps. Il devait aimer le feu de bois dans la grande cheminée et fumer la pipe en regardant les flammes.

était Hollandaise, ainsi que des natures mortes avec des pots en grès, la soupière en étain et la marmite en terre. Certains fantômes nous invitent à aimer le café au lait, la soupe aux choux et le lard fumé. Mon grand-père devait aimer les chaudrons de cuivre, les meubles lourds et noirs, patinés par le temps. Il devait aimer le feu de bois dans la grande cheminée et fumer la pipe en regardant les flammes.

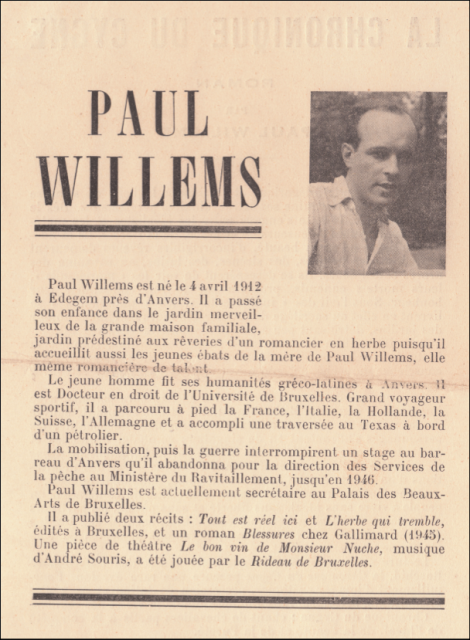

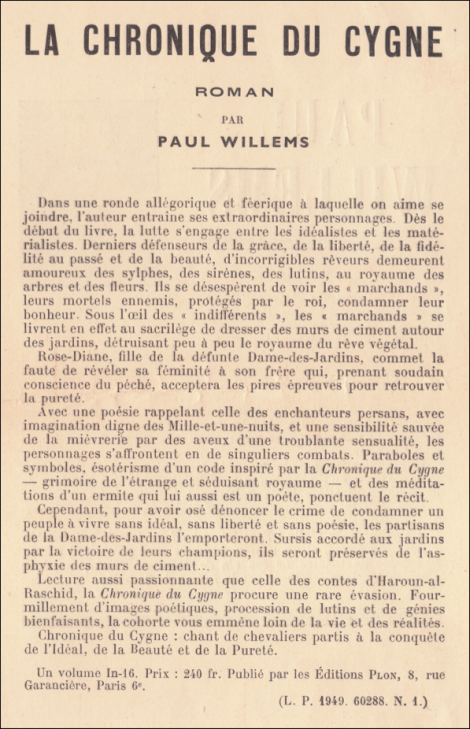

Après ses études secondaires à Anvers et un périple de deux mois dans l'Atlantique, il entreprend le droit à l'Université libre de Bruxelles et lit Joyce, Hamsun et Lawrence. Il se spécialise en droit maritime, puis il voyage en France où il rend visite à Giono, et séjourne en Bavière où il découvre le romantisme allemand qui, par le biais de la peinture — il est fasciné par l'œuvre de Caspar David Friedrich — et de l'écriture — il lit avec passion Novalis, Kleist et Brentano s'attache au mystère des choses. Revenu en Belgique après cet apprentissage majeur, il devient avocat stagiaire au barreau d'Anvers, puis il entre, pendant les années de guerre, au service du ravitaillement, et épouse Elza De Groodt. Le roman qu'il a commencé à son retour d'Allemagne est publié en 1941 : Tout est réel ici. Dans ce texte frémissant d'images, de subtiles analogies font peu à peu disparaître la frontière entre le prosaïque et le merveilleux, le quotidien et le rêve. Une même dimension féerique marque L'Herbe qui tremble (1942), une sorte de journal intime mêlé de récits, et La Chronique du cygne (1949). » Après avoir composé une importante œuvre dramatique traduite et jouée à l’étranger, il « revient, avec La Cathédrale de brume (1984), Le Pays noyé (1990) et Le Vase de Delft (1995) à la forme narrative de ses débuts. Dans ces récits de longueur variable — qui, tous, d'une manière ou d'une autre, appartiennent à ce que l'auteur appelle la mémoire profonde et éclairent l'ensemble de son œuvre —, il tente, en une démarche proche du cheminement initiatique, de cerner d'invisibles blessures et des bonheurs ineffables, de percevoir le dédoublement du monde, d'entrevoir l'envers des choses, de saisir un instant leur autre dimension. Sur tout cela, il s'interroge en autobiographe et en sourcier de l'imaginaire qui passe imperceptiblement de la vie à la littérature, du souvenir à sa transposition poétique dans Un arrière-pays. Rêveries sur la création littéraire (1989). Ce qui se donne à lire, dans ce commentaire qu'il adresse à ses jeunes lecteurs, au cours d'une série de conférences données à Louvain-la-Neuve, est une véritable poétique de la mémoire. »

Après ses études secondaires à Anvers et un périple de deux mois dans l'Atlantique, il entreprend le droit à l'Université libre de Bruxelles et lit Joyce, Hamsun et Lawrence. Il se spécialise en droit maritime, puis il voyage en France où il rend visite à Giono, et séjourne en Bavière où il découvre le romantisme allemand qui, par le biais de la peinture — il est fasciné par l'œuvre de Caspar David Friedrich — et de l'écriture — il lit avec passion Novalis, Kleist et Brentano s'attache au mystère des choses. Revenu en Belgique après cet apprentissage majeur, il devient avocat stagiaire au barreau d'Anvers, puis il entre, pendant les années de guerre, au service du ravitaillement, et épouse Elza De Groodt. Le roman qu'il a commencé à son retour d'Allemagne est publié en 1941 : Tout est réel ici. Dans ce texte frémissant d'images, de subtiles analogies font peu à peu disparaître la frontière entre le prosaïque et le merveilleux, le quotidien et le rêve. Une même dimension féerique marque L'Herbe qui tremble (1942), une sorte de journal intime mêlé de récits, et La Chronique du cygne (1949). » Après avoir composé une importante œuvre dramatique traduite et jouée à l’étranger, il « revient, avec La Cathédrale de brume (1984), Le Pays noyé (1990) et Le Vase de Delft (1995) à la forme narrative de ses débuts. Dans ces récits de longueur variable — qui, tous, d'une manière ou d'une autre, appartiennent à ce que l'auteur appelle la mémoire profonde et éclairent l'ensemble de son œuvre —, il tente, en une démarche proche du cheminement initiatique, de cerner d'invisibles blessures et des bonheurs ineffables, de percevoir le dédoublement du monde, d'entrevoir l'envers des choses, de saisir un instant leur autre dimension. Sur tout cela, il s'interroge en autobiographe et en sourcier de l'imaginaire qui passe imperceptiblement de la vie à la littérature, du souvenir à sa transposition poétique dans Un arrière-pays. Rêveries sur la création littéraire (1989). Ce qui se donne à lire, dans ce commentaire qu'il adresse à ses jeunes lecteurs, au cours d'une série de conférences données à Louvain-la-Neuve, est une véritable poétique de la mémoire. »

Il devient ainsi limpide que les oppositions apparemment binaires ne résistent pas à une lecture attentive ; car la lutte impitoyable qui fait s’affronter les forces du Bien et du Mal (le combat entre deux conceptions de la vie et deux visions de la langue, pour le dire avec Ginette Michaux) se joue davantage à l’intérieur de chaque lieu et de chaque personnage, plutôt qu’elle ne les fait se dresser l’un contre l’autre. La dimension poétique de la fiction va ainsi de pair chez Willems avec la conviction que ‘‘[l]e vrai s’infiltre dans le faux, brouillant les pistes, approfondissant la signification par l’ambiguïté et par le paradoxe, montrant que le négatif est à l’œuvre partout, qu’aucune pensée ne pourra jamais être tenue pour bonne’’ (p. 326). »

Il devient ainsi limpide que les oppositions apparemment binaires ne résistent pas à une lecture attentive ; car la lutte impitoyable qui fait s’affronter les forces du Bien et du Mal (le combat entre deux conceptions de la vie et deux visions de la langue, pour le dire avec Ginette Michaux) se joue davantage à l’intérieur de chaque lieu et de chaque personnage, plutôt qu’elle ne les fait se dresser l’un contre l’autre. La dimension poétique de la fiction va ainsi de pair chez Willems avec la conviction que ‘‘[l]e vrai s’infiltre dans le faux, brouillant les pistes, approfondissant la signification par l’ambiguïté et par le paradoxe, montrant que le négatif est à l’œuvre partout, qu’aucune pensée ne pourra jamais être tenue pour bonne’’ (p. 326). »

C’est l’averse qui comp- te, la fermeté fléchée des traits qui pointent, les zébrures d’un saule pleureur général. Chez

C’est l’averse qui comp- te, la fermeté fléchée des traits qui pointent, les zébrures d’un saule pleureur général. Chez

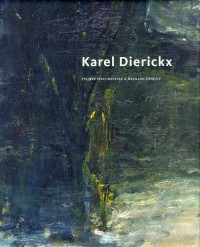

Même chez Giacometti et Eugène Leroy, on n’a pas cette faculté à faire sauter le carcan de la scène, ce côté mise en boîte d’une statuaire où quelqu’un sinon quelque chose a pris la pose. Chez Dierickx, nous sommes passés à un niveau de l’Art qui généralement n’a pas été perçu et qui, s’il l’était, ferait passer l’art mondial pour ce qu’il est : celui d’une insipide province dans une galaxie où elle n’aurait pas son mot à dire. C’est une question de force maintenue dans sa douleur. Il faut chercher

Même chez Giacometti et Eugène Leroy, on n’a pas cette faculté à faire sauter le carcan de la scène, ce côté mise en boîte d’une statuaire où quelqu’un sinon quelque chose a pris la pose. Chez Dierickx, nous sommes passés à un niveau de l’Art qui généralement n’a pas été perçu et qui, s’il l’était, ferait passer l’art mondial pour ce qu’il est : celui d’une insipide province dans une galaxie où elle n’aurait pas son mot à dire. C’est une question de force maintenue dans sa douleur. Il faut chercher  avènement accroche ici et là des points d’ancrages évoquant des monceaux de ruines errantes, des édifices murmurés cor- respond bien à cette impression mutilée où clignotent, face aux œu- vres de

avènement accroche ici et là des points d’ancrages évoquant des monceaux de ruines errantes, des édifices murmurés cor- respond bien à cette impression mutilée où clignotent, face aux œu- vres de