De Dunkerque à Vlieland, de Hadewijch à Hafid

Lettres néerlandaises :

impressions d’un lecteur français

Petite incursion dans ma bibliothèque : Histoire de la littérature flamande (A. Snellaert, 1849), De la littérature néerlandaise à ses différentes époques (J.A. Alberdingk Thijm, 1854), La Vie littéraire de Marnix de Sainte-Aldegonde et son « Tableau des Differends de la Religion » (G. Oosterhof, 1909), La Littérature flamande contemporaine (A. de Ridder, 1923), Conrad Busken Huet et la littérature française (J. Tielrooy, 1923), Bilderdijk et la France (J. Smit, 1929), Le Réveil littéraire en Hollande et le naturalisme français (1880-1900) (J. de Graaf, 1938), Panorama de la littérature hollandaise contemporaine (J. Tielrooy, 1938), Les Sœurs Loveling (H. Piette, 1942), Alluvions et nuages. Courants et figures de la littérature hollandaise contemporaine (A. Romein-Verschoor, 1947), La Littérature belge de langue néerlandaise (K. Jonckheere, 1958), La Littérature néerlandaise (P. Brachin, 1962), Jan Slauerhoff (1898-1936). L’homme et l’œuvre (J. Fessard, 1964), Vondel et la France (W. Thys, 1988), la volumineuse – plus de 900 pages – Histoire de la littérature néerlandaise (réd. H. Stouten, J. Goedegebuure & F. van Oostrom, 1999), L’œil de l’eau. Notes sur douze écrivains des Pays-Bas (J. Beaudry, 2002)…

Alluvions et nuages. Courants et figures de la littérature hollandaise contemporaine (A. Romein-Verschoor, 1947), La Littérature belge de langue néerlandaise (K. Jonckheere, 1958), La Littérature néerlandaise (P. Brachin, 1962), Jan Slauerhoff (1898-1936). L’homme et l’œuvre (J. Fessard, 1964), Vondel et la France (W. Thys, 1988), la volumineuse – plus de 900 pages – Histoire de la littérature néerlandaise (réd. H. Stouten, J. Goedegebuure & F. van Oostrom, 1999), L’œil de l’eau. Notes sur douze écrivains des Pays-Bas (J. Beaudry, 2002)…

Je m’abstiens de mentionner les anthologies disponibles en langue française comme la traduction d’œuvres majeures ou totalement oubliées. D’énumérer les revues qui ont tenu une chronique sur les lettres néerlandaises, contiennent des contributions sur Multatuli, Hella. S. Haasse ou Paul van Ostaijen, présentent en traduction des poèmes de Lucebert, Peter Holvoet-Hanssen ou Onno Koster, de la prose de Hafid Bouazza, de Jan Arends ou encore de Hugo Claus. Ces publications se comptent par centaines. Certes, beaucoup parmi celles de l’ère anté-informatique s’empoussièrent dans de rares bibliothèques ou chez tel bouquiniste de Béziers ou d’Anvers, mais il suffit de passer en revue la bibliographie établie en 1999 par J. Verbij-Schillings pour constater que nombre de productions du XXe siècle et d’un plus lointain passé ont été traduites, certaines avec maestria, et qu’avec un peu de ténacité, un néophyte de langue française peut se forger une assez bonne idée des lettres néerlandaises sans avoir forcément accès aux textes originaux. Si l’on attend toujours une traduction de certaines œuvres en prose (les Nederlandsche Historien de P.C Hooft, Van de koele meren des doods de F. van Eeden, Het ivoren aapje de Herman Teirlinck, des romans et nouvelles de F. Bordewijk, J. van Oudshoorn, Willy Spillebeen, Eenzaam avontuur de Anna Blaman, De Zondvloed de Jeroen Brouwers, Dubbelspel de F.M. Arion, de nouvelles traduction des romans de Louis Paul Boon et de Maurice Gilliams… sans oublier la grand classique de la littérature jeunesse Jip en Janneke) et de celle de poètes majeurs (M. Nijhoff, G. Achterberg, Jan van Nijlen…), de plus en plus d’auteurs contemporains, voire des « classiques » du proche passé (le Max Havelaar de Multatuli, une grande partie de l’œuvre de Hugo Claus, les deux romans les plus connus de W.F. Hermans, quelques titres de Gerard Reve, Simon Vestdijk, J. Slauerhoff, les premiers recueils de Lucebert…) sont aujourd’hui offerts à la curiosité des lecteurs et donnent

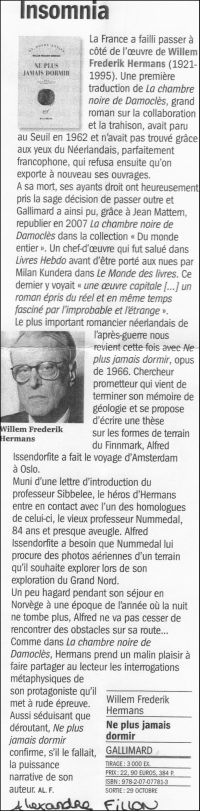

Je m’abstiens de mentionner les anthologies disponibles en langue française comme la traduction d’œuvres majeures ou totalement oubliées. D’énumérer les revues qui ont tenu une chronique sur les lettres néerlandaises, contiennent des contributions sur Multatuli, Hella. S. Haasse ou Paul van Ostaijen, présentent en traduction des poèmes de Lucebert, Peter Holvoet-Hanssen ou Onno Koster, de la prose de Hafid Bouazza, de Jan Arends ou encore de Hugo Claus. Ces publications se comptent par centaines. Certes, beaucoup parmi celles de l’ère anté-informatique s’empoussièrent dans de rares bibliothèques ou chez tel bouquiniste de Béziers ou d’Anvers, mais il suffit de passer en revue la bibliographie établie en 1999 par J. Verbij-Schillings pour constater que nombre de productions du XXe siècle et d’un plus lointain passé ont été traduites, certaines avec maestria, et qu’avec un peu de ténacité, un néophyte de langue française peut se forger une assez bonne idée des lettres néerlandaises sans avoir forcément accès aux textes originaux. Si l’on attend toujours une traduction de certaines œuvres en prose (les Nederlandsche Historien de P.C Hooft, Van de koele meren des doods de F. van Eeden, Het ivoren aapje de Herman Teirlinck, des romans et nouvelles de F. Bordewijk, J. van Oudshoorn, Willy Spillebeen, Eenzaam avontuur de Anna Blaman, De Zondvloed de Jeroen Brouwers, Dubbelspel de F.M. Arion, de nouvelles traduction des romans de Louis Paul Boon et de Maurice Gilliams… sans oublier la grand classique de la littérature jeunesse Jip en Janneke) et de celle de poètes majeurs (M. Nijhoff, G. Achterberg, Jan van Nijlen…), de plus en plus d’auteurs contemporains, voire des « classiques » du proche passé (le Max Havelaar de Multatuli, une grande partie de l’œuvre de Hugo Claus, les deux romans les plus connus de W.F. Hermans, quelques titres de Gerard Reve, Simon Vestdijk, J. Slauerhoff, les premiers recueils de Lucebert…) sont aujourd’hui offerts à la curiosité des lecteurs et donnent parfois lieu à une chronique radiophonique circonstanciée ou à des recensions élogieuses (certes il y a aussi des critiques littéraires tout aussi peu scrupuleux que la mère d’Alfred Issendorf – le personnage central de Nooit meer slapen –, ainsi que le prouve l’article paru dans un magazine spécialisé à propos justement du roman Ne plus jamais dormir, traduction de ce même Nooit meer slapen). Dans la sphère francophone, la littérature néerlandaise demeure donc une terre totalement inexplorée uniquement pour ceux qui ne prennent pas la peine d’ouvrir les livres en vente chez les bouquinistes ou publiés depuis un certain temps par des éditeurs ayant pignon sur rue (Actes Sud, Gallimard, Le Seuil, Albin Michel, Héloïse d’Ormesson, Belfond, L’Âge d’homme, Le Castor Astral, Bourgois…).

parfois lieu à une chronique radiophonique circonstanciée ou à des recensions élogieuses (certes il y a aussi des critiques littéraires tout aussi peu scrupuleux que la mère d’Alfred Issendorf – le personnage central de Nooit meer slapen –, ainsi que le prouve l’article paru dans un magazine spécialisé à propos justement du roman Ne plus jamais dormir, traduction de ce même Nooit meer slapen). Dans la sphère francophone, la littérature néerlandaise demeure donc une terre totalement inexplorée uniquement pour ceux qui ne prennent pas la peine d’ouvrir les livres en vente chez les bouquinistes ou publiés depuis un certain temps par des éditeurs ayant pignon sur rue (Actes Sud, Gallimard, Le Seuil, Albin Michel, Héloïse d’Ormesson, Belfond, L’Âge d’homme, Le Castor Astral, Bourgois…).

Autrement dit, de nombreux efforts ont été faits pour mettre en valeur tant des auteurs flamands que des auteurs néerlandais, certains ayant d’ailleurs eu l’honneur de collections plus ou moins prestigieuses. Ainsi, à la fin du XIXe siècle, « La Nouvelle Bibliothèque Populaire », dans des fascicules à la portée de presque toutes les bourses et très largement diffusés, a accordé, parmi un total de 500 auteurs français et étrangers présentés dans une notice biographique et littéraire souvent bien documentée, une place à une œuvre de J.J. Cremer, Alberdingk Thijm, Hildebrand, Bilderdijk, Conrad Busken-Huet, Erasme et de Joost van de Vondel. Plus près de nous, la célèbre série des « Poètes d’aujourd’hui » éditée par Pierre Seghers – maison qui avait déjà donné en 1954 Par-delà les chemins d’Adriaan Roland Holst – a pu consacrer un volume à Guido Gezelle et un autre à Karel Jonckheere. Celle dirigée par Claude Michel Cluny aux éditions La Différence a proposé dans les années 1990 une anthologie Cobra ainsi qu’un large choix de la poésie des Flamands Karel van de Woestijne et Leonard Nolens.

Autrement dit, de nombreux efforts ont été faits pour mettre en valeur tant des auteurs flamands que des auteurs néerlandais, certains ayant d’ailleurs eu l’honneur de collections plus ou moins prestigieuses. Ainsi, à la fin du XIXe siècle, « La Nouvelle Bibliothèque Populaire », dans des fascicules à la portée de presque toutes les bourses et très largement diffusés, a accordé, parmi un total de 500 auteurs français et étrangers présentés dans une notice biographique et littéraire souvent bien documentée, une place à une œuvre de J.J. Cremer, Alberdingk Thijm, Hildebrand, Bilderdijk, Conrad Busken-Huet, Erasme et de Joost van de Vondel. Plus près de nous, la célèbre série des « Poètes d’aujourd’hui » éditée par Pierre Seghers – maison qui avait déjà donné en 1954 Par-delà les chemins d’Adriaan Roland Holst – a pu consacrer un volume à Guido Gezelle et un autre à Karel Jonckheere. Celle dirigée par Claude Michel Cluny aux éditions La Différence a proposé dans les années 1990 une anthologie Cobra ainsi qu’un large choix de la poésie des Flamands Karel van de Woestijne et Leonard Nolens.

Si je tiens à relever la présence de toute ces publications, c’est pour corriger un peu l’image que beaucoup se font et qui était d’ailleurs la mienne voici un quart de siècle lorsque la littérature néerlandaise n’était encore pour moi qu’une terrae incognitae. Comme beaucoup de Français, j’ignorais jusqu’au nom de Multatuli, n’avais jamais entendu parler de Vondel ni de Willem Frederik Hermans. L’outil Internet n’existant pas encore, je n’avais pu prendre connaissance, à 1000 kilomètres de la Flandre, de l’abondance des textes disponibles en langue française. Certes, à plus d’une occasion, la découverte palpitante d’un ouvrage d’occasion ne tardait pas à se traduire par un certain désappointement : la médiocre transposition ne m’encourageait guère à lire les auteurs flamands ou bataves dans une autre langue que la leur.

Si je tiens à relever la présence de toute ces publications, c’est pour corriger un peu l’image que beaucoup se font et qui était d’ailleurs la mienne voici un quart de siècle lorsque la littérature néerlandaise n’était encore pour moi qu’une terrae incognitae. Comme beaucoup de Français, j’ignorais jusqu’au nom de Multatuli, n’avais jamais entendu parler de Vondel ni de Willem Frederik Hermans. L’outil Internet n’existant pas encore, je n’avais pu prendre connaissance, à 1000 kilomètres de la Flandre, de l’abondance des textes disponibles en langue française. Certes, à plus d’une occasion, la découverte palpitante d’un ouvrage d’occasion ne tardait pas à se traduire par un certain désappointement : la médiocre transposition ne m’encourageait guère à lire les auteurs flamands ou bataves dans une autre langue que la leur.

L’énumération du premier paragraphe se veut en quelque sorte un hommage aux histoires de la littérature, non tant à celles parues en français, qu’à celles de Jonckbloet, Te Winkel, Knuvelder, Anbeek ou encore aux ouvrages collectifs Twee eeuwen literatuurgeschiedenis et Nederlandse Literatuur, een geschiedenis. Un hommage aussi aux découvreurs et éditeurs de textes médiévaux et aux biographes. Les épais volumes de Wim Hazeu, Hedwig Speliers, Gé Vaartjes, Frédéric Bastet, Harry G.M. Prick, Jan Fontijn, Michel van der Plas, Marco Daane et de bien d’autres sont autant de voyages au long cours au fil desquels il nous est loisible de faire escale, le temps de reprendre en main un ouvrage de Vestdijk, de Frederik van Eeden, de Richard Minne, de Louis Couperus…

L’énumération du premier paragraphe se veut en quelque sorte un hommage aux histoires de la littérature, non tant à celles parues en français, qu’à celles de Jonckbloet, Te Winkel, Knuvelder, Anbeek ou encore aux ouvrages collectifs Twee eeuwen literatuurgeschiedenis et Nederlandse Literatuur, een geschiedenis. Un hommage aussi aux découvreurs et éditeurs de textes médiévaux et aux biographes. Les épais volumes de Wim Hazeu, Hedwig Speliers, Gé Vaartjes, Frédéric Bastet, Harry G.M. Prick, Jan Fontijn, Michel van der Plas, Marco Daane et de bien d’autres sont autant de voyages au long cours au fil desquels il nous est loisible de faire escale, le temps de reprendre en main un ouvrage de Vestdijk, de Frederik van Eeden, de Richard Minne, de Louis Couperus…

Sans certains de ces volumes, qui présentent chacun ses qualités et ses défauts, il n’est guère possible à un étranger d’explorer en profondeur l’exotique terre des lettres néerlandaises : « dat is een land waar je nergens vaste rots onder je voeten hebt ! » dirait le professeur Nummedal. Car il s’agit bien, lorsqu’on découvre, en partant de zéro, une littérature étrangère, d’une expérience de l’exotisme au sens que donne à ce terme Victor Segalen. Parallèlement à cette exploration se constituent des îlots au gré des lectures des œuvres littéraires elles-mêmes. Des îlots : l’œuvre ou une partie de l’œuvre d’un auteur donné, plus rarement les meilleurs fruits d’un courant littéraire.

Sans certains de ces volumes, qui présentent chacun ses qualités et ses défauts, il n’est guère possible à un étranger d’explorer en profondeur l’exotique terre des lettres néerlandaises : « dat is een land waar je nergens vaste rots onder je voeten hebt ! » dirait le professeur Nummedal. Car il s’agit bien, lorsqu’on découvre, en partant de zéro, une littérature étrangère, d’une expérience de l’exotisme au sens que donne à ce terme Victor Segalen. Parallèlement à cette exploration se constituent des îlots au gré des lectures des œuvres littéraires elles-mêmes. Des îlots : l’œuvre ou une partie de l’œuvre d’un auteur donné, plus rarement les meilleurs fruits d’un courant littéraire.

Si le hasard, la curiosité sont pour beaucoup dans ces découvertes et dans la création progressive d’un « canon » personnel, un livre offert, un simple conseil peuvent aussi favoriser l’engouement pour un auteur donné. À cela, il convient d’ajouter, en ce qui me concerne, une manie : les chemins de traverse. Le désir de lire nombre d’œuvres a en effet été éveillé et continue de l’être par des « intermédiaires », des « passeurs », en particulier des lettrés francophiles qui m’entraînent dans leur sillage à travers leur perception de leur propre culture et de la culture française, autrement dit des auteurs qui ont fait une démarche similaire à la mienne mais dans le sens inverse. Ainsi, c’est toujours un régal de parcourir des auteurs comme Frans Erens, W.G.C. Byvanck, Alexander Cohen, J. Tielrooy, André de Ridder et d’autres dont le nom ne me vient pas immédiatement à l’esprit… Les écrivains d’expression française qui permettent d’entrer dans l’univers néerlandophone sont encore trop rares, mais ils existent.  Au XIXe siècle, un Alphonse Esquiros et un Xavier Marmier ont évoqué les figures de Bilderdijk, d’Isaac da Costa, de Nicolaas Beets ou de Jacob van Lennep. À notre époque, le poète Jean-Claude Pirotte nous invite en Gueldre, rend hommage à Eddy du Perron. Le natif de Dunkerque Claude-Henri Rocquet offre un retour sur la vie et l’œuvre de Ruusbroec. Empruntant les pas d’un des romanciers français majeurs, à savoir Jean Giono, nous nous immisçons dans l’atelier de l’un de ses confrères, pacifiste comme lui, auteur qui lui apparaît comme un « chimiste de la joie » : « Je ne connais pas Antoon Coolen. C’est actuellement le seul homme que je voudrais connaître. […] Dans ce livre, tout est à la même profondeur. Je veux dire qu’il y a accord parfait entre la tragédie et le plus minuscule détail. […] Le ton d’une voix, la veste d’un villageois, le cochon qui

Au XIXe siècle, un Alphonse Esquiros et un Xavier Marmier ont évoqué les figures de Bilderdijk, d’Isaac da Costa, de Nicolaas Beets ou de Jacob van Lennep. À notre époque, le poète Jean-Claude Pirotte nous invite en Gueldre, rend hommage à Eddy du Perron. Le natif de Dunkerque Claude-Henri Rocquet offre un retour sur la vie et l’œuvre de Ruusbroec. Empruntant les pas d’un des romanciers français majeurs, à savoir Jean Giono, nous nous immisçons dans l’atelier de l’un de ses confrères, pacifiste comme lui, auteur qui lui apparaît comme un « chimiste de la joie » : « Je ne connais pas Antoon Coolen. C’est actuellement le seul homme que je voudrais connaître. […] Dans ce livre, tout est à la même profondeur. Je veux dire qu’il y a accord parfait entre la tragédie et le plus minuscule détail. […] Le ton d’une voix, la veste d’un villageois, le cochon qui  fouille la boue, le couvent de la charité, et même les gendarmes, tout est d’accord. Je ne dirai par que c’est le grand talent d’Antoon Coolen ; c’est plus. C’est plus important que du talent. C’est qu’il est l’expression même de la profondeur à laquelle se passe le drame. Il est l’homme exact. Il est l’enfant du monde. » Une préface comme celle donnée en 1936 par Giono à l’édition française (Grasset) du roman de Coolen De goede moordenaar – dont est tirée cette citation – peut faire bien plus que des pages érudites ou des discours savants pour favoriser la reconnaissance d’un écrivain hollandais en France ; ce n’est pas un hasard si Le Bon assassin a été réédité à Paris en 1995, recueillant des éloges dans le quotidien français le plus en vue. André Gide a signé pour sa part la préface du premier roman néerlandais paru en traduction aux éditions Gallimard, Zuyderzée (1938) de son ami Jef Last : « Last est moins un romancier qu’un poète ; où, si l’on veut, c’est un romancier à la manière de Knut Hamsun. » Trop rares aussi les Xavier Hanotte, romancier wallon qui a donné de belles traductions de Hubert Lampo, Doeschka Meijsing, Walter van den Broeck, Ward Ruyslinck, Maarten ’t Hart, Willem Elsschot… Les traducteurs font eux aussi partie de ces passeurs qui attirent notre attention sur un livre donné tout en nous incitant à revenir à l’original. Parmi ces

fouille la boue, le couvent de la charité, et même les gendarmes, tout est d’accord. Je ne dirai par que c’est le grand talent d’Antoon Coolen ; c’est plus. C’est plus important que du talent. C’est qu’il est l’expression même de la profondeur à laquelle se passe le drame. Il est l’homme exact. Il est l’enfant du monde. » Une préface comme celle donnée en 1936 par Giono à l’édition française (Grasset) du roman de Coolen De goede moordenaar – dont est tirée cette citation – peut faire bien plus que des pages érudites ou des discours savants pour favoriser la reconnaissance d’un écrivain hollandais en France ; ce n’est pas un hasard si Le Bon assassin a été réédité à Paris en 1995, recueillant des éloges dans le quotidien français le plus en vue. André Gide a signé pour sa part la préface du premier roman néerlandais paru en traduction aux éditions Gallimard, Zuyderzée (1938) de son ami Jef Last : « Last est moins un romancier qu’un poète ; où, si l’on veut, c’est un romancier à la manière de Knut Hamsun. » Trop rares aussi les Xavier Hanotte, romancier wallon qui a donné de belles traductions de Hubert Lampo, Doeschka Meijsing, Walter van den Broeck, Ward Ruyslinck, Maarten ’t Hart, Willem Elsschot… Les traducteurs font eux aussi partie de ces passeurs qui attirent notre attention sur un livre donné tout en nous incitant à revenir à l’original. Parmi ces devanciers, il y a par exemple l’homme de lettre néerlandais d’expression française, Auguste Clavareau qui a laissé d’innombrables transpositions de poésies (De Hollandsche Natie de J.F. Helmers, De overwintering der Hollanders op Nova Zembla de H. Tollens, Kleine gedichten voor kinderen de H. van Alphen…). Et plus récemment Philippe Noble qui, depuis Le Pays d’origine (Gallimard, 1980, préface d’André Malraux) a donné ses lettres de noblesse à la traduction des créations néerlandaises (Eddy du Perron, Cees Nooteboom, Harry Mulisch, Etty Hillesum, J. Bernlef…).

devanciers, il y a par exemple l’homme de lettre néerlandais d’expression française, Auguste Clavareau qui a laissé d’innombrables transpositions de poésies (De Hollandsche Natie de J.F. Helmers, De overwintering der Hollanders op Nova Zembla de H. Tollens, Kleine gedichten voor kinderen de H. van Alphen…). Et plus récemment Philippe Noble qui, depuis Le Pays d’origine (Gallimard, 1980, préface d’André Malraux) a donné ses lettres de noblesse à la traduction des créations néerlandaises (Eddy du Perron, Cees Nooteboom, Harry Mulisch, Etty Hillesum, J. Bernlef…).

Ces publications diverses et multiples évoquées ci-dessus font partie intégrante à mon sens de la littérature néerlandaise, même si bien entendu une traduction entre dans un autre domaine linguistique. Pourquoi, malgré ces montagnes de papier, cette littérature reste aussi mal connue en France, pays après tout de Michiel de Swaen, « le plus talentueux des poètes de son temps » (E.K. Grootes) ? Quelques explications peuvent être avancées, je n’en tiens aucune pour concluante et me contente de les livrer à titre de réflexion. Une première réside en France même : l’État jacobin s’étant employé à éradiquer les langues régionales et la religion dominante, le flamand, défendu essentiellement par le clergé et des érudits catholiques, a été celle qui a le plus souffert – le morcellement du flamand en parlers locaux et les répercussions de l’ère napoléonienne ont pesé aussi dans la balance. Les Camille Looten et autres Vital Celen qui ont tenté de défendre le patrimoine littéraire local ont livré un combat perdu d’avance. Le mépris affiché par les élites – y compris celle qui incarne les études germaniques – pour le « patois » de l’extrême nord-est du territoire n’a pas encouragé les plus curieux à traverser la frontière. Le flamand de Belgique, longtemps relégué « à la cuisine et à la taverne », a d’ailleurs lui aussi souffert d’un tenace préjugé : les

Ces publications diverses et multiples évoquées ci-dessus font partie intégrante à mon sens de la littérature néerlandaise, même si bien entendu une traduction entre dans un autre domaine linguistique. Pourquoi, malgré ces montagnes de papier, cette littérature reste aussi mal connue en France, pays après tout de Michiel de Swaen, « le plus talentueux des poètes de son temps » (E.K. Grootes) ? Quelques explications peuvent être avancées, je n’en tiens aucune pour concluante et me contente de les livrer à titre de réflexion. Une première réside en France même : l’État jacobin s’étant employé à éradiquer les langues régionales et la religion dominante, le flamand, défendu essentiellement par le clergé et des érudits catholiques, a été celle qui a le plus souffert – le morcellement du flamand en parlers locaux et les répercussions de l’ère napoléonienne ont pesé aussi dans la balance. Les Camille Looten et autres Vital Celen qui ont tenté de défendre le patrimoine littéraire local ont livré un combat perdu d’avance. Le mépris affiché par les élites – y compris celle qui incarne les études germaniques – pour le « patois » de l’extrême nord-est du territoire n’a pas encouragé les plus curieux à traverser la frontière. Le flamand de Belgique, longtemps relégué « à la cuisine et à la taverne », a d’ailleurs lui aussi souffert d’un tenace préjugé : les  grands écrivains flamands d’expression française de la fin du XIXe siècle et des décennies suivantes ont sans doute, par leur choix d’écrire dans la langue de la bourgeoisie, conforté cet a priori. Malgré le succès commercial d’un Conscience en France – au XIXe siècle, 160 éditions françaises de ses œuvres ont paru –, malgré une littérature qui venait de renaître de ses cendres, on a considéré pendant longtemps le flamand comme une langue peu appropriée à l’écriture de grandes œuvres. C’est ce qu’a encore affirmé un écrivain français il y a peu à l’antenne d’une radio parisienne. Sur cela sont venues se greffer des problématiques purement belges : les traductions de romans et recueils de poésie publiées en Belgique même restent souvent ignorées à Paris ; ces traductions, souvent faites dans le passé par des Flamands, ne présentaient pas toujours les qualités requises pour séduire un lectorat exigeant ; par ailleurs, le microcosme des lettres n’a pas forcément toujours favorisé la transposition en français des meilleurs livres. Côté batave, d’autres obstacles ont contrarié une meilleure connaissance de la production locale à l’étranger. La littérature n’y a jamais joui d’un crédit comparable à ce qu’il a pu être dans un pays comme la France. Je ne suis pas près d’oublier les paroles d’une poétesse néerlandaise avec qui j’ai échangé quelques phrases à Paris. Me demandant qu’elle était mon activité : « Traducteur de littérature néerlandaise », elle a rétorqué : « O, wat zielig ! » Depuis qu’une politique sérieuse d’aide à la traduction a été mise en place (la chose vaut aussi en Flandre), on remarque une amélioration sensible des choses. Ainsi que l’écrivait M.A. Orthofer dans le numéro précédent de la revue De Revisor, « Yet even without relying on some of its greatest names - Bordewijk, Reve, Voskuil, among others - Dutch littérature has established itself internationally. » Nous ne pouvons donc plus faire nôtre les propos que tenait l’académicien Edmond Jaloux il y a ¾ de siècle. Soulignant que les

grands écrivains flamands d’expression française de la fin du XIXe siècle et des décennies suivantes ont sans doute, par leur choix d’écrire dans la langue de la bourgeoisie, conforté cet a priori. Malgré le succès commercial d’un Conscience en France – au XIXe siècle, 160 éditions françaises de ses œuvres ont paru –, malgré une littérature qui venait de renaître de ses cendres, on a considéré pendant longtemps le flamand comme une langue peu appropriée à l’écriture de grandes œuvres. C’est ce qu’a encore affirmé un écrivain français il y a peu à l’antenne d’une radio parisienne. Sur cela sont venues se greffer des problématiques purement belges : les traductions de romans et recueils de poésie publiées en Belgique même restent souvent ignorées à Paris ; ces traductions, souvent faites dans le passé par des Flamands, ne présentaient pas toujours les qualités requises pour séduire un lectorat exigeant ; par ailleurs, le microcosme des lettres n’a pas forcément toujours favorisé la transposition en français des meilleurs livres. Côté batave, d’autres obstacles ont contrarié une meilleure connaissance de la production locale à l’étranger. La littérature n’y a jamais joui d’un crédit comparable à ce qu’il a pu être dans un pays comme la France. Je ne suis pas près d’oublier les paroles d’une poétesse néerlandaise avec qui j’ai échangé quelques phrases à Paris. Me demandant qu’elle était mon activité : « Traducteur de littérature néerlandaise », elle a rétorqué : « O, wat zielig ! » Depuis qu’une politique sérieuse d’aide à la traduction a été mise en place (la chose vaut aussi en Flandre), on remarque une amélioration sensible des choses. Ainsi que l’écrivait M.A. Orthofer dans le numéro précédent de la revue De Revisor, « Yet even without relying on some of its greatest names - Bordewijk, Reve, Voskuil, among others - Dutch littérature has established itself internationally. » Nous ne pouvons donc plus faire nôtre les propos que tenait l’académicien Edmond Jaloux il y a ¾ de siècle. Soulignant que les  pouvoirs publics n’avaient jamais rien fait pour que la littérature du cru fût connue à l’étranger, il estimait à juste titre que la Hollande s’était « enfermée dans une attitude d’aristocratique secret » : « C’est un sort tragique que celui des écrivains néerlandais qui parlent une langue inconnue hors de chez eux et de la Flandre. De plus, et par un mystère incompréhensible, personne n’a jamais voulu s’intéresser à leurs œuvres. On a fait un sort à des petits poètes tchécoslovaques, yougoslaves, etc., etc., et les meilleurs écrivains de Hollande n’ont point trouvé de répondant dans l’Europe lettrée. Il faut que cela tienne en partie à leur caractère fermé et quasi-insulaire, car j’ai fait moi-même diverses démarches pour interrompre cet état de choses et n’ai trouvé d’appui nulle part, et surtout pas en Hollande ». Un dernier constat s’impose, lisible dans bon nombre des titres mentionnés plus haut : le savoir a été transmis le plus souvent par les néerlandophones eux-mêmes, dans un français parfois approximatif ; tant qu’il n’y aura pas en France une « caste » d’amateurs de cette littérature septentrionale – universitaires, écrivains, journalistes et autres –, celle-ci n’acquerra pas la place qui lui revient.

pouvoirs publics n’avaient jamais rien fait pour que la littérature du cru fût connue à l’étranger, il estimait à juste titre que la Hollande s’était « enfermée dans une attitude d’aristocratique secret » : « C’est un sort tragique que celui des écrivains néerlandais qui parlent une langue inconnue hors de chez eux et de la Flandre. De plus, et par un mystère incompréhensible, personne n’a jamais voulu s’intéresser à leurs œuvres. On a fait un sort à des petits poètes tchécoslovaques, yougoslaves, etc., etc., et les meilleurs écrivains de Hollande n’ont point trouvé de répondant dans l’Europe lettrée. Il faut que cela tienne en partie à leur caractère fermé et quasi-insulaire, car j’ai fait moi-même diverses démarches pour interrompre cet état de choses et n’ai trouvé d’appui nulle part, et surtout pas en Hollande ». Un dernier constat s’impose, lisible dans bon nombre des titres mentionnés plus haut : le savoir a été transmis le plus souvent par les néerlandophones eux-mêmes, dans un français parfois approximatif ; tant qu’il n’y aura pas en France une « caste » d’amateurs de cette littérature septentrionale – universitaires, écrivains, journalistes et autres –, celle-ci n’acquerra pas la place qui lui revient.

Quelles impressions me laissent cette littérature elle-même ? La production récente reflète-t-elle encore « cette modération si humaine, cette tolérance, ce génie de l’intimité, cet amour de la réalité et du détail saillant (dont parlait Victor van Vriesland en 1965 dans sa préface aux Nouvelles néerlandaises des Flandres et des Pays-Bas) qui, de tout temps, ont été dans le caractère néerlandais, sans pour cela éliminer l’élément imaginatif, voire visionnaire, de sa vie intérieure » ? Convient-il d’insister sur la veine autobiographique de bien des romans, sur la dominante citadine ou rurale, sur la composante sociale ou psychologique, sur l’apport des écrivains d’origine étrangère, sur la place qu’occupe encore la deuxième guerre mondiale en Hollande ou la première en Flandre ? Est-il d’ailleurs question d’une séparation bien nette entre Pays-Bas et Flandre ? Est-il pertinent, à l’instar de nombre d’observateurs européens, d’établir des comparaisons entre l’art du romancier et celui du peintre ? Devant la profusion de titres qu’on recense chaque année dans cette petite aire culturelle, il s’avère en réalité bien difficile de dégager quelques lignes de force. Il serait aisé de trouver quatre ou cinq romans de qualité apportant un démenti à une assertion trop générale. Peut-être est-il au fond préférable de s’en tenir à quelques remarques lacunaires de dilettante.

Quelles impressions me laissent cette littérature elle-même ? La production récente reflète-t-elle encore « cette modération si humaine, cette tolérance, ce génie de l’intimité, cet amour de la réalité et du détail saillant (dont parlait Victor van Vriesland en 1965 dans sa préface aux Nouvelles néerlandaises des Flandres et des Pays-Bas) qui, de tout temps, ont été dans le caractère néerlandais, sans pour cela éliminer l’élément imaginatif, voire visionnaire, de sa vie intérieure » ? Convient-il d’insister sur la veine autobiographique de bien des romans, sur la dominante citadine ou rurale, sur la composante sociale ou psychologique, sur l’apport des écrivains d’origine étrangère, sur la place qu’occupe encore la deuxième guerre mondiale en Hollande ou la première en Flandre ? Est-il d’ailleurs question d’une séparation bien nette entre Pays-Bas et Flandre ? Est-il pertinent, à l’instar de nombre d’observateurs européens, d’établir des comparaisons entre l’art du romancier et celui du peintre ? Devant la profusion de titres qu’on recense chaque année dans cette petite aire culturelle, il s’avère en réalité bien difficile de dégager quelques lignes de force. Il serait aisé de trouver quatre ou cinq romans de qualité apportant un démenti à une assertion trop générale. Peut-être est-il au fond préférable de s’en tenir à quelques remarques lacunaires de dilettante.

La chose la plus curieuse certainement, c’est de voir que l’apothéose a eu lieu très tôt, alors même qu’il n’était pas encore du tout question de littérature néerlandaise et que l’idiome était loin d’être « fixé » comme il peut l’être aujourd’ hui. Avec les poèmes et autres textes de la mystique Hadewijch, un sommet a en effet été atteint dès le XIIIe siècle. Rares sont les pages qui témoignent d’une telle perfection où l’écrit, le dit, le chanté, le vécu intérieur sont en parfaite osmose. Le Verbe et le corps se rejoignent avec virtuosité, un courant vital passe dans le tissu que composent les éléments verbaux en vue de transformer de l’intérieur auditeur et lecteur. Bien entendu, d’autres genres comme le théâtre, la nouvelle, le roman ou encore la novelle ont permis à des auteurs plus récents d’affirmer un talent incontestable, mais ceux qui parviennent à suggérer la douceur, la violence ou le désir avec une même intensité ne sont pas forcément légion.

La chose la plus curieuse certainement, c’est de voir que l’apothéose a eu lieu très tôt, alors même qu’il n’était pas encore du tout question de littérature néerlandaise et que l’idiome était loin d’être « fixé » comme il peut l’être aujourd’ hui. Avec les poèmes et autres textes de la mystique Hadewijch, un sommet a en effet été atteint dès le XIIIe siècle. Rares sont les pages qui témoignent d’une telle perfection où l’écrit, le dit, le chanté, le vécu intérieur sont en parfaite osmose. Le Verbe et le corps se rejoignent avec virtuosité, un courant vital passe dans le tissu que composent les éléments verbaux en vue de transformer de l’intérieur auditeur et lecteur. Bien entendu, d’autres genres comme le théâtre, la nouvelle, le roman ou encore la novelle ont permis à des auteurs plus récents d’affirmer un talent incontestable, mais ceux qui parviennent à suggérer la douceur, la violence ou le désir avec une même intensité ne sont pas forcément légion.

Autre donnée frappante : le vieillissement assez rapide de la langue qui s’accompagne parfois d’un appauvrissement du style. Quand on goûte la prose d’un Couperus, d’un Van Deyssel, d’un Gilliams, on est frappé de constater que d’aucuns la trouvent indigeste, trop sophistiquée, redondante de gallicismes. En France, le décalage est moindre entre des écrivains fin de siècle, ou encore un Paul Gadenne, et un Pierre Michon, un Guy Dupré, un Julien Gracq. L’appauvrissement du style est manifeste dans quantité de romans que je suis amené à lire pour des éditeurs parisiens.

Autre donnée frappante : le vieillissement assez rapide de la langue qui s’accompagne parfois d’un appauvrissement du style. Quand on goûte la prose d’un Couperus, d’un Van Deyssel, d’un Gilliams, on est frappé de constater que d’aucuns la trouvent indigeste, trop sophistiquée, redondante de gallicismes. En France, le décalage est moindre entre des écrivains fin de siècle, ou encore un Paul Gadenne, et un Pierre Michon, un Guy Dupré, un Julien Gracq. L’appauvrissement du style est manifeste dans quantité de romans que je suis amené à lire pour des éditeurs parisiens.

Dans le roman contemporain, tant aux Pays-Bas qu’en Flandre, l’influence de la culture anglo-saxonne au sens large semble plus prononcée encore qu’en France, et cela va peut-être de pair, chez les jeunes générations, avec un désintérêt pour le passé littéraire national ; il est rare de relever parmi celles-ci un intérêt pour les grandes figures du siècle d’Or – intérêt qu’avait montré pour sa part le trop tôt disparu Frans Kellendonk dans Geschilderd eten – ou des prédécesseurs plus proches. Sans forcément remonter jusqu’à Stijn Streuvels ou à Louis Paul Boon, la prose flamande conserve malgré tout une saveur particulière, de par le vocabulaire ou l’approche des sujets, par exemple chez Leo Pleysier, Geertrui Daem, Erik Vlaminck ou le nouveau venu Jan Vantoortelboom. Pouvoir passer d’un univers typiquement batave (Boven is het stil de Gerbrand Bakker, De vedronkene de Margriet de Moor…) à une atmosphère (rurale) flamande teintée de formes (pseudo-) dialectales n’est pas sans charme. Pour un regard étranger, l’un des attraits de la Hollande littéraire réside dans les fenêtres que l’on peut entrouvrir sur d’autres domaines linguistiques – l’afrikaans et le frison – et ouvrir toutes grandes sur quelques contrées lointaines. La « styliste délicieuse » Augusta de Wit, la militante Beb Vuyk, le raffiné Couperus, la perfectionniste Hella S. Haasse, le feuilletoniste P.A. Daum, le conteur Johan Fabricius, le subtil A. Alberts, la tardive Maria Dermoût, Rob Nieuwenhuys alias Breton de Nijs, Tjalie Robinson alias Vincent Mahieu et bien d’autres nous entrainent, chacun à sa manière, en Indonésie ou aux Moluques, évoquant qui ses jeunes années, qui les facettes contrastées du colonialisme, qui les beautés ou les forces obscures de la nature. Autant de fresques auxquelles il convient d’ajouter le « rouge décanté » (bezonken rood) des camps japonais. Tournons la tête, et nous voici aux Antilles (F.M. Arion, Tip Marrug, Cola Debrot…) ou au Surinam (Albert Helman, Edgard Cairo…).

typiquement batave (Boven is het stil de Gerbrand Bakker, De vedronkene de Margriet de Moor…) à une atmosphère (rurale) flamande teintée de formes (pseudo-) dialectales n’est pas sans charme. Pour un regard étranger, l’un des attraits de la Hollande littéraire réside dans les fenêtres que l’on peut entrouvrir sur d’autres domaines linguistiques – l’afrikaans et le frison – et ouvrir toutes grandes sur quelques contrées lointaines. La « styliste délicieuse » Augusta de Wit, la militante Beb Vuyk, le raffiné Couperus, la perfectionniste Hella S. Haasse, le feuilletoniste P.A. Daum, le conteur Johan Fabricius, le subtil A. Alberts, la tardive Maria Dermoût, Rob Nieuwenhuys alias Breton de Nijs, Tjalie Robinson alias Vincent Mahieu et bien d’autres nous entrainent, chacun à sa manière, en Indonésie ou aux Moluques, évoquant qui ses jeunes années, qui les facettes contrastées du colonialisme, qui les beautés ou les forces obscures de la nature. Autant de fresques auxquelles il convient d’ajouter le « rouge décanté » (bezonken rood) des camps japonais. Tournons la tête, et nous voici aux Antilles (F.M. Arion, Tip Marrug, Cola Debrot…) ou au Surinam (Albert Helman, Edgard Cairo…).

Pour ce qui est des différents genres littéraires, quelques-uns excellent à tous les pratiquer. Retiré sur l’île de Vlieland ou se frottant à ses détracteurs à Amsterdam, Willem Jan Otten mène ainsi, y compris dans son théâtre, une quête autobiographique en profondeur bien éloignée des relations sans saveurs qui remplissent les épais volumes d’une Frida Vogels. Des genres que questionne aussi sans répit quelqu’un comme le Flamand Stefan Hertmans. Depuis Louis Paul Boon, trop peu de romanciers peut-être laissent parler une imagination débordante aux dimensions épiques ; dans des registres très différents, Tomas Lieske, Thomas Rosenboom ou encore Stefan Brijs savent créer de véritables univers romanesques aux antipodes de la continence calviniste ou de la veine neurasthénique. Après l’inimitable Gerard Reve, Stephan Enter et Hafid Bouazza se sont affirmés comme des stylistes hors de pair. Virtuose, ce dernier charrie dans sa phrase l’idiome du passé. Au brio stylistique, Jeroen Brouwers joint pour sa part une savoureuse verve polémique dans la lignée d’un W.F. Hermans ; il a par ailleurs le grand mérite, comme quelques autres Néerlandais exilés au Sud, d’observer la Flandre de l’intérieur et d’être une passerelle, ce dont témoignent ses essais sur le monde éditorial et nombre de ses confrères. Avec l’essayiste Robert Lemm, les Pays-Bas ont trouvé leur Léon Bloy. Et avec entre autres Hella S. Haasse qui vient de nous quitter, Margriet de Moor et Hélène Nolthenius (décédée en 2000), de remarquables ambassadrices du roman « historique ». Un humour tout en

Pour ce qui est des différents genres littéraires, quelques-uns excellent à tous les pratiquer. Retiré sur l’île de Vlieland ou se frottant à ses détracteurs à Amsterdam, Willem Jan Otten mène ainsi, y compris dans son théâtre, une quête autobiographique en profondeur bien éloignée des relations sans saveurs qui remplissent les épais volumes d’une Frida Vogels. Des genres que questionne aussi sans répit quelqu’un comme le Flamand Stefan Hertmans. Depuis Louis Paul Boon, trop peu de romanciers peut-être laissent parler une imagination débordante aux dimensions épiques ; dans des registres très différents, Tomas Lieske, Thomas Rosenboom ou encore Stefan Brijs savent créer de véritables univers romanesques aux antipodes de la continence calviniste ou de la veine neurasthénique. Après l’inimitable Gerard Reve, Stephan Enter et Hafid Bouazza se sont affirmés comme des stylistes hors de pair. Virtuose, ce dernier charrie dans sa phrase l’idiome du passé. Au brio stylistique, Jeroen Brouwers joint pour sa part une savoureuse verve polémique dans la lignée d’un W.F. Hermans ; il a par ailleurs le grand mérite, comme quelques autres Néerlandais exilés au Sud, d’observer la Flandre de l’intérieur et d’être une passerelle, ce dont témoignent ses essais sur le monde éditorial et nombre de ses confrères. Avec l’essayiste Robert Lemm, les Pays-Bas ont trouvé leur Léon Bloy. Et avec entre autres Hella S. Haasse qui vient de nous quitter, Margriet de Moor et Hélène Nolthenius (décédée en 2000), de remarquables ambassadrices du roman « historique ». Un humour tout en finesse se rencontre chez F. Springer, celui d’Adriaan van Dis étant d’une facture plus typiquement batave ; quant à Arnon Grunberg, il opte souvent pour une fibre plus caustique. La prose courte (kort verhaal, novelle) permet à certains d’acquérir l’immortalité littéraire (Nescio, Cola Debrot, C.C.S. Crone…). Pour ce qui est de la littérature jeunesse, il convient de saluer et le talent de certains à transgresser la barrière des âges et la maestria des illustrateurs (c’est grâce à eux que bien des albums attirent l’attention des éditeurs étrangers). Relevons encore un souci de qualité littéraire chez quelques jeunes bédéistes.

finesse se rencontre chez F. Springer, celui d’Adriaan van Dis étant d’une facture plus typiquement batave ; quant à Arnon Grunberg, il opte souvent pour une fibre plus caustique. La prose courte (kort verhaal, novelle) permet à certains d’acquérir l’immortalité littéraire (Nescio, Cola Debrot, C.C.S. Crone…). Pour ce qui est de la littérature jeunesse, il convient de saluer et le talent de certains à transgresser la barrière des âges et la maestria des illustrateurs (c’est grâce à eux que bien des albums attirent l’attention des éditeurs étrangers). Relevons encore un souci de qualité littéraire chez quelques jeunes bédéistes.

En Hollande et en Flandre, comme partout ailleurs, des poètes se lèvent plus ou moins à chaque génération, voire à chaque décennie, pour dénoncer immobilisme, stérilité et défaut de ceci ou de cela chez leurs devanciers. Gerrit Kouwenaar, qui, à bientôt 90 ans, fait sans doute un peu figure d’ange tutélaire, a défendu à une époque « le poème en tant que chose » (het gedicht als een ding). Son approche a bien entendu subi les attaques de nouveaux venus. Au final, l’essentiel ne réside pas tant dans ces disputes que dans la coexistence de diverses poésies qui se renouvellent sans cesse, y compris peut-être la plus populaire, souvent poésie de circonstance qui recueille un succès stupéfiant aux Pays-Bas. La poésie y est en effet présente tant lors de fêtes familiales, des obsèques que dans la presse et à la télévision. La couverture médiatique à laquelle ont donné lieu l’annonce de la disparition de Simon Vinkenoog et ses funérailles est sans comparaison avec ce dont « bénéficierait » un prix Nobel de littérature en France. La désignation d’un « prince des poètes » constitue une sorte d’événement national de même que la Journée de la Poésie. Chaque grande ville a aujourd’hui son poète officiel (le phénomène existe aussi en Flandre). Dans l’esprit du public, cela peut générer une certaine confusion entre la poésie « sérieuse » et la poésie « poétique » au sens péjoratif du terme. Pour un Français, la découverte de recensions de recueils de poésie dans les principaux organes de presse ne manquait pas d’étonner ; mais cette place accordée par les journaux au genre en question appartiendra sans doute bientôt au passé. Même si une partie des poètes flamands majeurs sont publiés à Amsterdam, c’est peut-être dans le domaine de la poésie que la différence est la plus prononcée entre les deux aires néerlandophones. Il est sans doute exagéré de parler de deux

En Hollande et en Flandre, comme partout ailleurs, des poètes se lèvent plus ou moins à chaque génération, voire à chaque décennie, pour dénoncer immobilisme, stérilité et défaut de ceci ou de cela chez leurs devanciers. Gerrit Kouwenaar, qui, à bientôt 90 ans, fait sans doute un peu figure d’ange tutélaire, a défendu à une époque « le poème en tant que chose » (het gedicht als een ding). Son approche a bien entendu subi les attaques de nouveaux venus. Au final, l’essentiel ne réside pas tant dans ces disputes que dans la coexistence de diverses poésies qui se renouvellent sans cesse, y compris peut-être la plus populaire, souvent poésie de circonstance qui recueille un succès stupéfiant aux Pays-Bas. La poésie y est en effet présente tant lors de fêtes familiales, des obsèques que dans la presse et à la télévision. La couverture médiatique à laquelle ont donné lieu l’annonce de la disparition de Simon Vinkenoog et ses funérailles est sans comparaison avec ce dont « bénéficierait » un prix Nobel de littérature en France. La désignation d’un « prince des poètes » constitue une sorte d’événement national de même que la Journée de la Poésie. Chaque grande ville a aujourd’hui son poète officiel (le phénomène existe aussi en Flandre). Dans l’esprit du public, cela peut générer une certaine confusion entre la poésie « sérieuse » et la poésie « poétique » au sens péjoratif du terme. Pour un Français, la découverte de recensions de recueils de poésie dans les principaux organes de presse ne manquait pas d’étonner ; mais cette place accordée par les journaux au genre en question appartiendra sans doute bientôt au passé. Même si une partie des poètes flamands majeurs sont publiés à Amsterdam, c’est peut-être dans le domaine de la poésie que la différence est la plus prononcée entre les deux aires néerlandophones. Il est sans doute exagéré de parler de deux traditions séparées – les Septentrionaux lisent les Méridionaux et vice versa –, mais les influences sont autres, le ton grave et contemplatif plus propres aux Néerlandais. La poésie d’expression néerlandaise semble échapper aujourd’hui à toute catégorisation, les créations – sur papier et sur écran – les plus antagonistes se côtoient. C’est par celles-ci que cette littérature septentrionale satisfait probablement le plus à l’une des exigences majeures qui habite tout amateur : éprouver un plaisir rare à la lecture d’œuvres aux antipodes les unes des autres.

traditions séparées – les Septentrionaux lisent les Méridionaux et vice versa –, mais les influences sont autres, le ton grave et contemplatif plus propres aux Néerlandais. La poésie d’expression néerlandaise semble échapper aujourd’hui à toute catégorisation, les créations – sur papier et sur écran – les plus antagonistes se côtoient. C’est par celles-ci que cette littérature septentrionale satisfait probablement le plus à l’une des exigences majeures qui habite tout amateur : éprouver un plaisir rare à la lecture d’œuvres aux antipodes les unes des autres.

Daniel Cunin

une version plus courte de ce texte a paru en néerlandais

dans De Revisor, Halfjaarboek voor nieuwe literatuur 2,

Querido, 2011 (trad. Jan Pieter van der Sterre)

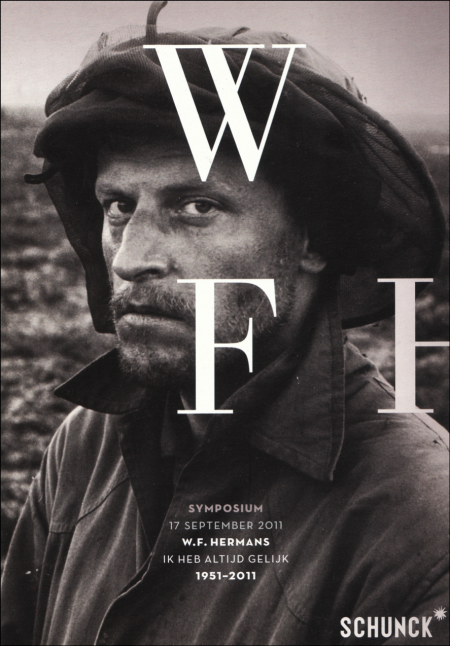

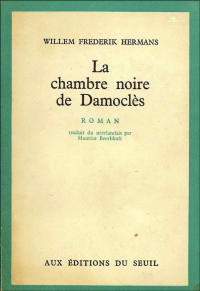

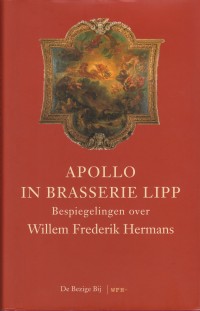

Precies elf jaar vóór zijn verhuizing naar Parijs werd voor het eerst een werk van Hermans in het Frans overgezet en gepubliceerd bij uitgeverij Le Seuil (‘De Drempel’, zou Anatole Biquart / Age Bijkaart zeggen). Voor deze Chambre noire de Damoclès tekende de Belg Maurice Beerblock, een dichter-journalist die voor- namelijk uit het Duits en het Engels vertaalde. De Franse vertaling bleef niet onopgemerkt: nog voordat de verfilming van de Donkere kamer in Cannes gepresenteerd werd en wellicht nieuwe aandacht op de roman vestigde, publiceerde Aragons communistische tijdschrift Les Lettres françaises een recensie getiteld ‘Au cœur des ténèbres’ (een verwijzing naar Conrads Heart of Darkness). France Observateur, een weekblad opgericht door oude verzetstrijders, vroeg zich af of W.F. Hermans een ‘Günter Grass néerlandais’ was.

Precies elf jaar vóór zijn verhuizing naar Parijs werd voor het eerst een werk van Hermans in het Frans overgezet en gepubliceerd bij uitgeverij Le Seuil (‘De Drempel’, zou Anatole Biquart / Age Bijkaart zeggen). Voor deze Chambre noire de Damoclès tekende de Belg Maurice Beerblock, een dichter-journalist die voor- namelijk uit het Duits en het Engels vertaalde. De Franse vertaling bleef niet onopgemerkt: nog voordat de verfilming van de Donkere kamer in Cannes gepresenteerd werd en wellicht nieuwe aandacht op de roman vestigde, publiceerde Aragons communistische tijdschrift Les Lettres françaises een recensie getiteld ‘Au cœur des ténèbres’ (een verwijzing naar Conrads Heart of Darkness). France Observateur, een weekblad opgericht door oude verzetstrijders, vroeg zich af of W.F. Hermans een ‘Günter Grass néerlandais’ was. Desondanks sloeg de vertaling nauwelijks aan bij het Franse lezerspubliek. Daarvan heeft de geboren Amsterdammer menigmaal de schuld aan de vertaler gegeven. Die laatste heeft daar weinig last van gehad: in ’62, het jaar waarin La Chambre noire het licht zag, was hij op tweeëntachtigjarige leeftijd overleden. Pas in 1991 zou uitgeverij Le Seuil de rechten op het boek vrijgeven. Toen schreef Hermans aan Wouter van Oorschot: ‘Ik hoop dat het u lukt er iets mee te doen, bij voorbeeld een nieuwe vertaling.’ Zo’n zin laat zien dat de schrijver, ook al stond hij na enkele droevige ervaringen argwanend tegenover vertalingen van zijn werk, zich niet uitdrukkelijk verzette tegen alle vertaalplannen, zeker niet als het ging om een vertaling in een taal die hij niet beheerste. Bij zijn leven zijn er een twintigtal vertalingen in boekvorm van zijn werk gepubliceerd, en sinds zijn dood eenzelfde aantal.

Desondanks sloeg de vertaling nauwelijks aan bij het Franse lezerspubliek. Daarvan heeft de geboren Amsterdammer menigmaal de schuld aan de vertaler gegeven. Die laatste heeft daar weinig last van gehad: in ’62, het jaar waarin La Chambre noire het licht zag, was hij op tweeëntachtigjarige leeftijd overleden. Pas in 1991 zou uitgeverij Le Seuil de rechten op het boek vrijgeven. Toen schreef Hermans aan Wouter van Oorschot: ‘Ik hoop dat het u lukt er iets mee te doen, bij voorbeeld een nieuwe vertaling.’ Zo’n zin laat zien dat de schrijver, ook al stond hij na enkele droevige ervaringen argwanend tegenover vertalingen van zijn werk, zich niet uitdrukkelijk verzette tegen alle vertaalplannen, zeker niet als het ging om een vertaling in een taal die hij niet beheerste. Bij zijn leven zijn er een twintigtal vertalingen in boekvorm van zijn werk gepubliceerd, en sinds zijn dood eenzelfde aantal. Hoe dan ook, in Frankrijk wilde het niet echt vlotten: de in 1965 gepubliceerde vertaling van Het behouden huis (La Maison préservée, in de bundel korte verhalen Nouvelles néerlandaises des Flandres et des Pays-Bas, Seghers, vertaald door de Brusselse dichteres Liliane Wouters) kon Hermans niet uit zijn neerslachtigheid helpen, integendeel. In totaal werden er tot aan zijn dood maar zeven korte teksten (korte verhalen, een toneelstuk en fragmenten uit romans) door verschillende vertalers in het Frans overgezet:

Hoe dan ook, in Frankrijk wilde het niet echt vlotten: de in 1965 gepubliceerde vertaling van Het behouden huis (La Maison préservée, in de bundel korte verhalen Nouvelles néerlandaises des Flandres et des Pays-Bas, Seghers, vertaald door de Brusselse dichteres Liliane Wouters) kon Hermans niet uit zijn neerslachtigheid helpen, integendeel. In totaal werden er tot aan zijn dood maar zeven korte teksten (korte verhalen, een toneelstuk en fragmenten uit romans) door verschillende vertalers in het Frans overgezet:

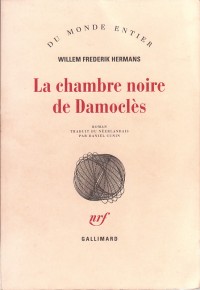

De meesten onder u kennen het verhaal: eind jaren tachtig zouden bij Actes Sud vertalingen verschijnen van Het behouden huis en van Nooit meer slapen. Het heeft niet zo mogen zijn: vertaler Philippe Noble, wiens vertaaltalent een paar jaar eerder door Hermans zelf werd erkend, was niet op tijd klaar. Voor Hermans een onacceptabele nalatigheid. Op zijn aandringen werd het contract vernietigd. Tot op zekere hoogte ben ik Hermans daar dankbaar voor: als hij zich soepeler had opgesteld had ik nooit Nooit meer slapen en De donkere kamer van Damokles mogen vertalen. Deze twee romans en een paar andere zouden dan waarschijnlijk bij Actes Sud al in de jaren negentig het licht hebben gezien in een uitstekende vertaling van Philippe Noble.

De meesten onder u kennen het verhaal: eind jaren tachtig zouden bij Actes Sud vertalingen verschijnen van Het behouden huis en van Nooit meer slapen. Het heeft niet zo mogen zijn: vertaler Philippe Noble, wiens vertaaltalent een paar jaar eerder door Hermans zelf werd erkend, was niet op tijd klaar. Voor Hermans een onacceptabele nalatigheid. Op zijn aandringen werd het contract vernietigd. Tot op zekere hoogte ben ik Hermans daar dankbaar voor: als hij zich soepeler had opgesteld had ik nooit Nooit meer slapen en De donkere kamer van Damokles mogen vertalen. Deze twee romans en een paar andere zouden dan waarschijnlijk bij Actes Sud al in de jaren negentig het licht hebben gezien in een uitstekende vertaling van Philippe Noble. Maar in mei 2006 was het dus zover: La Chambre noire de Damoclès lag in de boekwinkel. Een voorpubli- catie van twee fragmenten was te lezen in het Vlaamse Franstalige tijdschrift Septentrion,met een beschouwing van G.F.H. Raat over de auteur en zijn werk. Zoals vaker met een Franse vertaling van een in Nederland gecanoniseerd werk heeft de Nederlandse pers bijna evenveel aandacht aan de publicatie van La Chambre besteed als de Franse kranten. ‘Frankrijk laat W.F. Hermans herkansen’ stond b.v. te lezen in De Volkskrant van 26 mei 2006. Een week eerder, had Livres-Hebdo het over ‘Een labyrintische, metafysische roman met de kwaliteiten van een thriller. (…) De auteur zou vast met de vertaling tevreden zijn geweest.’ In het nummer van juni-juli van Page, een ander vakblad voor boekverkopers, onderstreepte Parick de Sinety de nachtmerriedimensie van de roman. Op 19 augustus, sprak Rose-Marie Pagnard in de Zwitserse krant Le Temps van ‘de flambloyante en nog nooit vertoonde verbeeldingskracht van Hermans’. En dat is het zo’n beetje tot de inmiddels beroemde recensie van Milan Kundera in Le Monde van 26 januari 2007. Een paar maanden eerder had Kundera zijn Nederlandse vertaler Martin de Haan op bezoek. Hij vroeg hem: zou je me een mooie Nederlandse roman kunnen aanbevelen? De Haan verwees hem naar La Chambre noire, een half jaar eerder in het Frans verschenen. Dankzij de stem van de auteur van L’insoutenable légèreté de l’être werden enkele buitenlandse uitgevers, met name in Spanje en Tsjechië, attent gemaakt op het bestaan van het ‘œuvre capitale’ van Hermans. Naar aanleiding van het stuk van Kundera - trouwens overgenomen in de Nederlandse pers - werden ook enkele zeer positieve recensies op Internet geplaatst, één in het Arabisch, en enkele in het Frans.

Maar in mei 2006 was het dus zover: La Chambre noire de Damoclès lag in de boekwinkel. Een voorpubli- catie van twee fragmenten was te lezen in het Vlaamse Franstalige tijdschrift Septentrion,met een beschouwing van G.F.H. Raat over de auteur en zijn werk. Zoals vaker met een Franse vertaling van een in Nederland gecanoniseerd werk heeft de Nederlandse pers bijna evenveel aandacht aan de publicatie van La Chambre besteed als de Franse kranten. ‘Frankrijk laat W.F. Hermans herkansen’ stond b.v. te lezen in De Volkskrant van 26 mei 2006. Een week eerder, had Livres-Hebdo het over ‘Een labyrintische, metafysische roman met de kwaliteiten van een thriller. (…) De auteur zou vast met de vertaling tevreden zijn geweest.’ In het nummer van juni-juli van Page, een ander vakblad voor boekverkopers, onderstreepte Parick de Sinety de nachtmerriedimensie van de roman. Op 19 augustus, sprak Rose-Marie Pagnard in de Zwitserse krant Le Temps van ‘de flambloyante en nog nooit vertoonde verbeeldingskracht van Hermans’. En dat is het zo’n beetje tot de inmiddels beroemde recensie van Milan Kundera in Le Monde van 26 januari 2007. Een paar maanden eerder had Kundera zijn Nederlandse vertaler Martin de Haan op bezoek. Hij vroeg hem: zou je me een mooie Nederlandse roman kunnen aanbevelen? De Haan verwees hem naar La Chambre noire, een half jaar eerder in het Frans verschenen. Dankzij de stem van de auteur van L’insoutenable légèreté de l’être werden enkele buitenlandse uitgevers, met name in Spanje en Tsjechië, attent gemaakt op het bestaan van het ‘œuvre capitale’ van Hermans. Naar aanleiding van het stuk van Kundera - trouwens overgenomen in de Nederlandse pers - werden ook enkele zeer positieve recensies op Internet geplaatst, één in het Arabisch, en enkele in het Frans. Na het artikel van Kundera had men bij de verschijning in oktober 2009 van Ne plus jamais dormir wat meer nieuwsgierigheid mogen verwachten van de Franse recensenten. Ten onrechte. Recensenten hebben geen tijd, er zijn er maar een paar, met name in België, die enig verstand hebben van Nederlandse literatuur. Galli- mard kan niet alle auteurs die de uitgeverij publiceert even goed promoten, laat staan een schrijver die niet meer leeft. Toch zijn er enkele literatuurcritici die het stukje van Kundera niet helemaal waren vergeten. In de krant Libération van 29 oktober 2009 (‘Hermans sur sols mouvants’) uitte Mathieu Lindon, zoon van de oprichter van les Éditions de Minuit, zijn bewondering door vooral enkele treffende citaten aaneen te rijgen. Zes maanden later, in La Libre Belgique (10 mei 2010, ‘Anti-héros. La route pour nulle part’), nam de criticus Jacques Hermans - geen familie! dat had Willem Frederik zeker niet gedoogd -, dezelfde citaten over als Lindon. Daarbij leverde hij commentaar op enkele aspecten en thema’s van de roman zoals de hang naar kennis, de onmogelijkheid om de medemens te kennen enzovoort.

Na het artikel van Kundera had men bij de verschijning in oktober 2009 van Ne plus jamais dormir wat meer nieuwsgierigheid mogen verwachten van de Franse recensenten. Ten onrechte. Recensenten hebben geen tijd, er zijn er maar een paar, met name in België, die enig verstand hebben van Nederlandse literatuur. Galli- mard kan niet alle auteurs die de uitgeverij publiceert even goed promoten, laat staan een schrijver die niet meer leeft. Toch zijn er enkele literatuurcritici die het stukje van Kundera niet helemaal waren vergeten. In de krant Libération van 29 oktober 2009 (‘Hermans sur sols mouvants’) uitte Mathieu Lindon, zoon van de oprichter van les Éditions de Minuit, zijn bewondering door vooral enkele treffende citaten aaneen te rijgen. Zes maanden later, in La Libre Belgique (10 mei 2010, ‘Anti-héros. La route pour nulle part’), nam de criticus Jacques Hermans - geen familie! dat had Willem Frederik zeker niet gedoogd -, dezelfde citaten over als Lindon. Daarbij leverde hij commentaar op enkele aspecten en thema’s van de roman zoals de hang naar kennis, de onmogelijkheid om de medemens te kennen enzovoort.

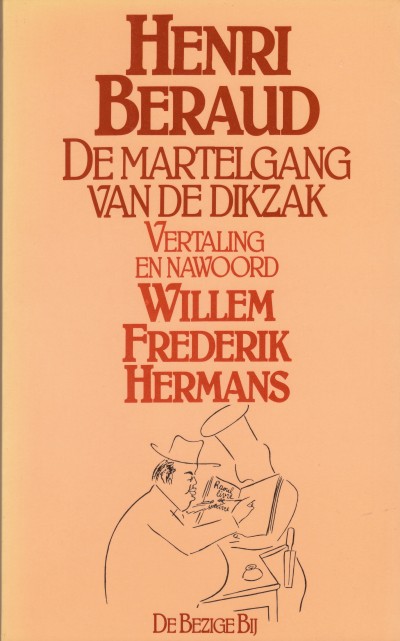

Behalve deze vertalingen zelf moeten we Hermans in dit verband ook dankbaar zijn voor de essays die hij ons heeft nagelaten over het werk dat hij vertaalde en over de schrijvers ervan. Ook heeft hij behartenswaardige opmerkin- gen gemaakt over andere aspecten van de Franse literatuur. Maar met het meeste genoegen verwijs ik u naar de vaak smakelijke bladzijden die hij heeft gewijd aan de martelgang van de vertaler.

Behalve deze vertalingen zelf moeten we Hermans in dit verband ook dankbaar zijn voor de essays die hij ons heeft nagelaten over het werk dat hij vertaalde en over de schrijvers ervan. Ook heeft hij behartenswaardige opmerkin- gen gemaakt over andere aspecten van de Franse literatuur. Maar met het meeste genoegen verwijs ik u naar de vaak smakelijke bladzijden die hij heeft gewijd aan de martelgang van de vertaler.

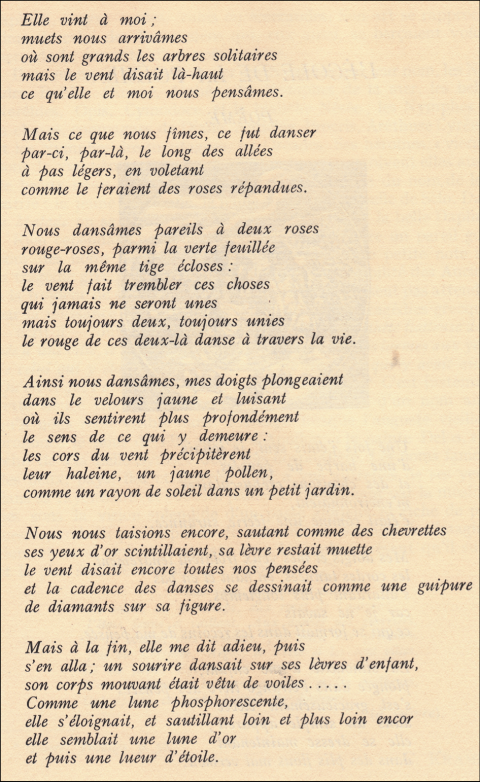

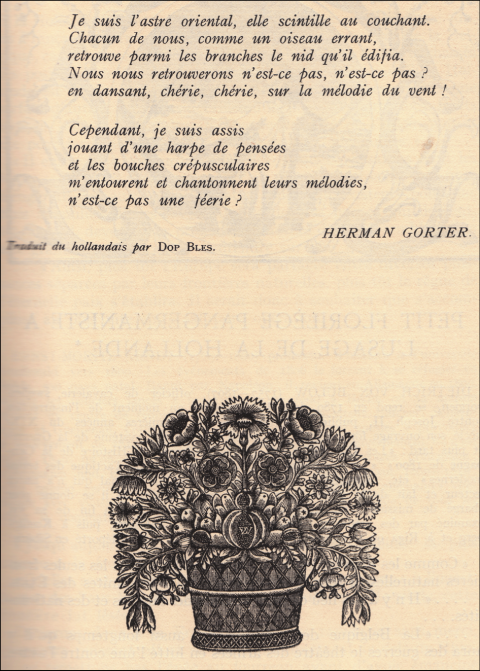

Surtout connu à l’étranger comme théoricien et homme politique,

Surtout connu à l’étranger comme théoricien et homme politique,

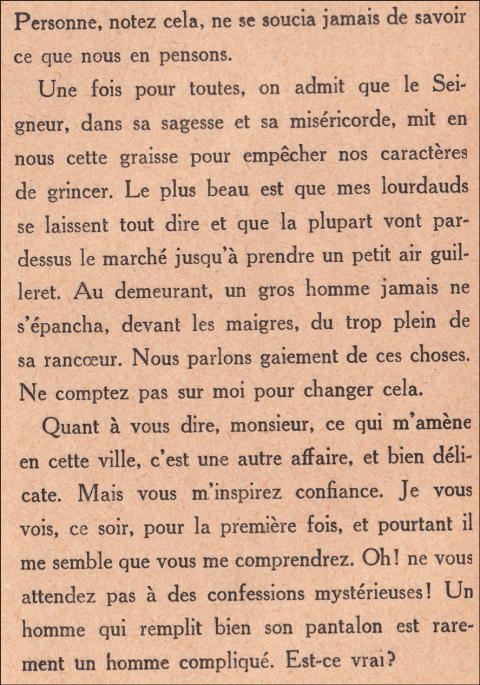

La littérature hollandaise est peu traduite en France. Souvent mélangée à ses homologues scandinaves dans un rayon « d’Europe du Nord » qui lui laisse une part fort modeste, elle n’a droit, dans les librairies, qu’à une visibilité réduite, voire inexistante. Les écrits de Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936) étaient indisponibles en français avant que la modeste maison vosgienne Circé ne s’empare de deux de ses romans : La Révolte de Guadelajara et Le Royaume interdit. L’œuvre de Slauerhoff méritait cette traduction tardive. Ni roman historique, ni poème en prose, ni texte fantastique,

La littérature hollandaise est peu traduite en France. Souvent mélangée à ses homologues scandinaves dans un rayon « d’Europe du Nord » qui lui laisse une part fort modeste, elle n’a droit, dans les librairies, qu’à une visibilité réduite, voire inexistante. Les écrits de Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936) étaient indisponibles en français avant que la modeste maison vosgienne Circé ne s’empare de deux de ses romans : La Révolte de Guadelajara et Le Royaume interdit. L’œuvre de Slauerhoff méritait cette traduction tardive. Ni roman historique, ni poème en prose, ni texte fantastique,  En écho à l’expérience d’extrême proximité que Slauerhoff ressentait pour le poète Tristan Corbière, l’Irlandais sent grandir en lui Camões. Le roman prend des tours fantastiques et les deux corps finissent par se rejoindre : comme dans l’œuvre de P.K. Dick, les différents plans de la réalité s’entremêlent et le lecteur se perd en conjectures. L’ homme sans nom vit la défense de Macao, où Camões, revenu incognito de son ambassade perdue, joua le premier rôle. Il devient brièvement Camões. Dans une Macao moderne, corrompue, crépusculaire, l’homme sans identité a vu s’entrouvrir un autre univers, celui, passé, du poète. Cette transformation vertigineuse l’accable. Résolu à demeurer ce qu’il était, à savoir personne, il fuit éperdument Camões, le monde interlope de Macao et sa propre existence, réduite à un statut professionnel. Aux frontières de deux mondes, la puissance du poète exilé s’est brisée sur le pouvoir temporel du gouverneur Campos. Mais elle a paradoxalement traversé les siècles. Le temps du poète n’est pas le temps commun. Son errance dans le monde a laissé une trace profonde, capable de perdre, des siècles plus tard, un obscur anonyme.

En écho à l’expérience d’extrême proximité que Slauerhoff ressentait pour le poète Tristan Corbière, l’Irlandais sent grandir en lui Camões. Le roman prend des tours fantastiques et les deux corps finissent par se rejoindre : comme dans l’œuvre de P.K. Dick, les différents plans de la réalité s’entremêlent et le lecteur se perd en conjectures. L’ homme sans nom vit la défense de Macao, où Camões, revenu incognito de son ambassade perdue, joua le premier rôle. Il devient brièvement Camões. Dans une Macao moderne, corrompue, crépusculaire, l’homme sans identité a vu s’entrouvrir un autre univers, celui, passé, du poète. Cette transformation vertigineuse l’accable. Résolu à demeurer ce qu’il était, à savoir personne, il fuit éperdument Camões, le monde interlope de Macao et sa propre existence, réduite à un statut professionnel. Aux frontières de deux mondes, la puissance du poète exilé s’est brisée sur le pouvoir temporel du gouverneur Campos. Mais elle a paradoxalement traversé les siècles. Le temps du poète n’est pas le temps commun. Son errance dans le monde a laissé une trace profonde, capable de perdre, des siècles plus tard, un obscur anonyme. Écrit dans une prose dense et poétique, Le Royaume interdit ne livre pas tous ses secrets au terme d’une seule lecture. Les aventures du Macao colonial débordent de leur cadre temporel pour altérer le présent de l’homme sans nom. La puissance du poète affectera le quotidien de l’Irlandais, ses efforts rompant la cloison étanche des siècles pour le perdre, en proie à une impossible identification. En épurant le style du récit à ses seuls éléments indispensables, Slauerhoff frôle parfois l’abstraction : le délitement progressif de l’ambassade qu’envoie le gouverneur Campos à Pékin n’est pas seulement le récit d’une errance, elle est le motif philosophique d’une fuite éperdue de soi-même. Le monde colonial de Macao, menacé d’engloutissement par la puissance démographique et géographique chinoise, irrigue les errances de Camões et de l’homme sans nom. Aux franges de deux mondes, les identités se brouillent et les héros peuvent à la fois renoncer et exister, vivre pour l’éternité et périr sans fin. [

Écrit dans une prose dense et poétique, Le Royaume interdit ne livre pas tous ses secrets au terme d’une seule lecture. Les aventures du Macao colonial débordent de leur cadre temporel pour altérer le présent de l’homme sans nom. La puissance du poète affectera le quotidien de l’Irlandais, ses efforts rompant la cloison étanche des siècles pour le perdre, en proie à une impossible identification. En épurant le style du récit à ses seuls éléments indispensables, Slauerhoff frôle parfois l’abstraction : le délitement progressif de l’ambassade qu’envoie le gouverneur Campos à Pékin n’est pas seulement le récit d’une errance, elle est le motif philosophique d’une fuite éperdue de soi-même. Le monde colonial de Macao, menacé d’engloutissement par la puissance démographique et géographique chinoise, irrigue les errances de Camões et de l’homme sans nom. Aux franges de deux mondes, les identités se brouillent et les héros peuvent à la fois renoncer et exister, vivre pour l’éternité et périr sans fin. [

Une fois la Révolution accomplie, les instances chassées, les nouveaux dirigeants s’avèrent incapa- bles de gouverner. Leur volonté de changement n’allait pas loin, ils ne savent pas quoi faire de leur victoire. L’espérance vague et diffuse de lendemains qui chantent se brise sur la réalité. La conjonction d’ambitions personnelles ne livre pas de programme d’action. El Vidriero devient presque encombrant. Il n’était qu’un symbole, un pantin utilisé auprès des crédules par quelques arrivistes. Les Indiens, pour qui rien n’a évidemment changé, commencent à regarder de travers leur sauveur. El Vidriero, errant anonyme à peine qualifié par sa profession, comme le télégraphiste du Royaume interdit, a été sédentarisé, fixé, et ce par l’ambition d’autres que lui. Sa vie ne tenait que par le vagabondage. S’installer, c’est devenir quelqu’un. Or le vitrier n’était personne. El Vidriero ne peut assumer la charge que d’autres lui ont confiée. Sa fuite misérable – et pourtant justifiée – s’achève dans une cérémonie de semi-crucifixion grotesque, pas même fatale : dans le sacrifice non consenti, le martyr, ce faux messie aura aussi échoué. Les révolutionnaires laissent les forces armées écraser cette révolte religieuse et ethnique confuse. Tabarana s’enfuira du Mexique, le gouvernement central ne touchera pas au propriétaire foncier, trop puissant pour être inquiété. La révolte de Guadalajara n’a servi à rien.

Une fois la Révolution accomplie, les instances chassées, les nouveaux dirigeants s’avèrent incapa- bles de gouverner. Leur volonté de changement n’allait pas loin, ils ne savent pas quoi faire de leur victoire. L’espérance vague et diffuse de lendemains qui chantent se brise sur la réalité. La conjonction d’ambitions personnelles ne livre pas de programme d’action. El Vidriero devient presque encombrant. Il n’était qu’un symbole, un pantin utilisé auprès des crédules par quelques arrivistes. Les Indiens, pour qui rien n’a évidemment changé, commencent à regarder de travers leur sauveur. El Vidriero, errant anonyme à peine qualifié par sa profession, comme le télégraphiste du Royaume interdit, a été sédentarisé, fixé, et ce par l’ambition d’autres que lui. Sa vie ne tenait que par le vagabondage. S’installer, c’est devenir quelqu’un. Or le vitrier n’était personne. El Vidriero ne peut assumer la charge que d’autres lui ont confiée. Sa fuite misérable – et pourtant justifiée – s’achève dans une cérémonie de semi-crucifixion grotesque, pas même fatale : dans le sacrifice non consenti, le martyr, ce faux messie aura aussi échoué. Les révolutionnaires laissent les forces armées écraser cette révolte religieuse et ethnique confuse. Tabarana s’enfuira du Mexique, le gouvernement central ne touchera pas au propriétaire foncier, trop puissant pour être inquiété. La révolte de Guadalajara n’a servi à rien. Slauerhoff, écrivain errant, médecin, poète et marin, évoque d’autres mondes que le sien, celui de la petite Hollande libérale du vingtième siècle. Du Mexique à Macao, il parle de contrées immobiles, où le cynisme, la présomption des pouvoirs temporel et spirituel maintiennent un joug ferme sur d’apathiques populaces. Tout est joué. Seul recours, la liberté anonyme du fugitif, condamné à ne jamais s’élever dans la société, à toujours errer dans le vaste monde. Chez Slauerhoff, le monde des noms, des titulatures, des pouvoirs institués, des héritages, en un mot, le passé, dissipe les perspectives mystérieuses de l’avenir. L’aventure coloniale est un fantasme. Au fond, l’attente d’un ailleurs est morte : la déambulation solitaire, permanente, sans but, sans identité, fuite de soi et du monde, permet seule de concilier la liberté et l’espoir ; liberté de fugitif, toujours menacée, espoir de poète, toujours déçu. Désenchanté, et donc ironique, Slauerhoff évoque des ambitions contrariées, des amours impossibles, des espérances illusoires. Même l’abolition de soi dans l’errance n’est qu’un salut fictif. Slauerhoff a fui. La Hollande, la terre, les colonies, la médecine, la société, l’écrivain a tout quitté successivement sans jamais trouver ce qu’il cherchait. Ses romans, poétiques, narrent cette errance inutile. [

Slauerhoff, écrivain errant, médecin, poète et marin, évoque d’autres mondes que le sien, celui de la petite Hollande libérale du vingtième siècle. Du Mexique à Macao, il parle de contrées immobiles, où le cynisme, la présomption des pouvoirs temporel et spirituel maintiennent un joug ferme sur d’apathiques populaces. Tout est joué. Seul recours, la liberté anonyme du fugitif, condamné à ne jamais s’élever dans la société, à toujours errer dans le vaste monde. Chez Slauerhoff, le monde des noms, des titulatures, des pouvoirs institués, des héritages, en un mot, le passé, dissipe les perspectives mystérieuses de l’avenir. L’aventure coloniale est un fantasme. Au fond, l’attente d’un ailleurs est morte : la déambulation solitaire, permanente, sans but, sans identité, fuite de soi et du monde, permet seule de concilier la liberté et l’espoir ; liberté de fugitif, toujours menacée, espoir de poète, toujours déçu. Désenchanté, et donc ironique, Slauerhoff évoque des ambitions contrariées, des amours impossibles, des espérances illusoires. Même l’abolition de soi dans l’errance n’est qu’un salut fictif. Slauerhoff a fui. La Hollande, la terre, les colonies, la médecine, la société, l’écrivain a tout quitté successivement sans jamais trouver ce qu’il cherchait. Ses romans, poétiques, narrent cette errance inutile. [