Un Hollandais chez Francis Jammes

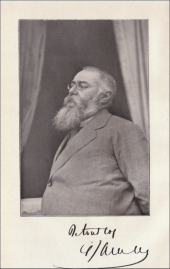

VISAGES DE FRANCIS JAMMES

À PROPOS DES CAHIERS FRANCIS JAMMES n° 2-3

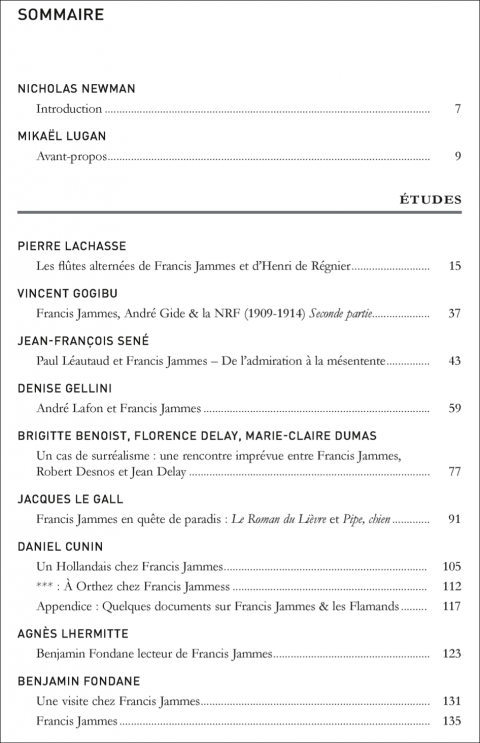

À la fin de l’été 1920, un auteur donnant sa prose à un grand quotidien néerlandais voyage dans les Pyrénées. Il en profite pour rendre visite à Francis Jammes. Traduire son témoignage – traduction qui vient de paraître dans les Cahiers Francis Jammes n° 2-3 (octobre 2014, p. 112-116), accompagnée de documents relatifs au poète et à la Flandre –, nous a incité à effectuer un petit tour d’horizon de la réception de l’œuvre de ce dernier dans les terres néerlandophones. Voici ce défrichage tel qu’on peut le lire aux pages 105-111 du même double numéro consacré au Béarnais (voir sommaire ci-dessous ou ici).

Un Hollandais chez Francis Jammes

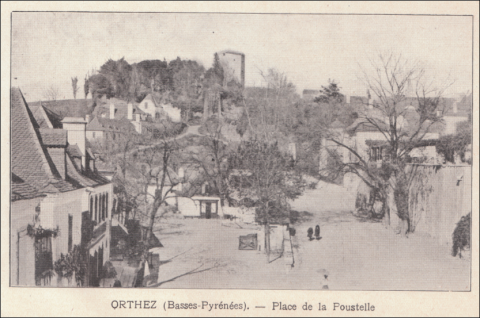

Été 1920. Effectuant un voyage dans les Pyrénées, le correspondant parisien de Het Vaderland – quotidien haguenois qui a existé de 1869 à 1982 et a joui d’une belle réputation dans les milieux cultivés grâce à la collaboration de grandes plumes – fait, plusieurs semaines de suite, le récit de ses pérégrinations. Le 3 septembre (édition du soir, p. 5), dans la deuxième de ses six livraisons (« Pyreneesche reis. II. In Orthez bij Francis Jammes »), il revient sur la visite qu’il vient de rendre à Francis Jammes – près d’un an donc avant le témoignage laissé par Marcel Provence dans la Revue universelle du 15 août 1921.

Les divers documents – archives d’associations de journalistes et autres – auxquels nous avons pu avoir accès ne nous ont pas permis de mettre un nom sur l’auteur de cet article, aucune contribution du correspondant parisien n’étant signée à l’époque en question. Il est tentant de songer à Jan Walch (1879-1946), homme de lettres féru de théâtre, sensible à la littérature d’inspiration religieuse, amené à se rendre à Paris dans son rôle de critique dramatique et littéraire de Het Vaderland de 1909 à 1916 ; ce francophile, qui occupait en 1920 des fonctions universitaires à Leyde, disposait sans doute de suffisamment de temps pour sillonner la France, mais on imagine mal la rédaction cachant son identité. Johannes van der Elst (1888-1948) – attaché à la dimension spirituelle des œuvres littéraires ainsi qu’en témoigne son volume Écrivains protestants français d’aujourd’hui (1922) –, Johannes Tielrooy (1886-1953), romaniste lui aussi, mais plus enclin à s’enthousiasmer pour des écrivains comme Voltaire, Barrès, Valéry ou Renan que de l’auteur des Géorgiques chrétiennes, n’ont pas, à notre connaissance, collaboré de façon suivie à un quotidien néerlandais. Reste alors Charles Snabilié (1856-1927) qui a, pour sa part, vécu plus d’un quart de siècle à Paris en tenant des rubriques dans Het Nieuws van den Dag ainsi que dans Het Vaderland. Toutefois, la facture et la teneur de ce « Voyage dans les Pyrénées. II. À Orthez chez Francis Jammes » ne corroborent guère pareille attribution. Si Snabilié s’est adonné aux belles-lettres – il a laissé un roman à clef sur le Paris de la fin de siècle dont certains personnages ne sont pas sans rappeler Catulle Mendès, Rachilde, Kees van Dongen, Saint-Georges de Bouhélier, etc. –, ses comptes rendus de voyage, ses goûts et son âge ne concordent pas avec le présent texte.

Quoi qu’il en soit, un peu plus tôt, le 18 février de cette année 1920, alors qu’il séjourne sur la Côte d’Azur, le même correspondant écrit, depuis Nice où il vient d’arriver après avoir voyagé de nuit en troisième classe : « Je ne trouve jamais le temps de lire si ce n’est dans le train. Il faut dire que j’étais en compagnie du nouveau volume de Francis Jammes : Le Poète rustique. Je n’ai jamais été plus heureux, même dans mon malheur, que lorsque j’ai découvert les premiers vers et contes de ce poète. J’ai retrouvé dans le présent livre bien des thèmes des œuvres anciennes ainsi que, çà et là, des choses qui m’ont de nouveau ému [1]. » C’est probablement cet homme très au fait des lettres françaises de l’époque, qui déplore, dans une chronique parisienne consacrée à l’actualité théâtrale, ne pas trouver chez Henri Ghéon « l’étincelle sacrée du génie » présente chez un Jammes ou un Claudel [2]. Les 23 juillet et 31 décembre 1921, une fois les éloges renouvelés, le journaliste émet cependant des réserves sur les derniers écrits du Béarnais, en particulier à propos du Tombeau de Jean de La Fontaine ; il regrette le « jeune Jammes » – tout de même en partie présent dans les Poèmes mesurés –, celui dont « le sentiment de la nature n’était pas encore rogné par les pratiques d’une brave dévotion ». L’enchantement est de retour dans Het Vaderland du jeudi 27 avril 1922 (« Literaire Notities ») à propos de la parution, dans La Revue universelle, de L’Amour, les Muses et la Chasse : « Avec une rare délicatesse et une rare mesure, le poète évoque ses années de lycée à Bordeaux, son amitié avec Lacoste, les plaisirs que lui procure la botanique, – et plus encore, parallèlement à la création des premiers poèmes, la découverte de ses premières et tendres muses que l’on retrouvera, immortalisées, dans les magnifiques recueils De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir et Élégies. » Le critique de terminer en tronquant une phrase du deuxième volume des Mémoires : « Avec la noblesse et la simplicité que Lacoste met à faire ses toiles, il entend lui-même composer ses vers : ‘‘Ce qui est primordial, c’est le sacrifice qui rend plus haute la pensée, plus nette l’image.’’ »

S’il est question, dans l’article paru le 3 septembre 1920, d’un cercle d’admirateurs de Jammes toujours plus large aux Pays-Bas, il faudra cependant attendre la fin de la deuxième guerre mondiale pour que quelques œuvres significatives du Français voient le jour en néerlandais. Au total, quatre traductions seulement ont paru dans cette langue :

S’il est question, dans l’article paru le 3 septembre 1920, d’un cercle d’admirateurs de Jammes toujours plus large aux Pays-Bas, il faudra cependant attendre la fin de la deuxième guerre mondiale pour que quelques œuvres significatives du Français voient le jour en néerlandais. Au total, quatre traductions seulement ont paru dans cette langue :

Korte levensschets van Guido de Fontgalland (La Vie de Guy de Fontgalland), adapté et augmenté d’une neuvaine par W. de Voort, La Haye, Cedo Nulli, 1931, 28 p.

Kerk in bladergroen (L’Église habillée de feuilles), trad. et introduction Anton van Duinkerken, Utrecht, Spectrum, 1945, 56 p.

Het crucifix van den dichter (Le Crucifix du poète), trad. Jos Nyst, illus. A. P. Stokhof de Jong, Heiloo, Kinheim, 1947, 85 p.

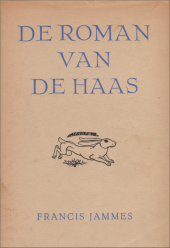

De roman van de haas (Le Roman du lièvre), trad. Jean Duprés, Amsterdam, Van Oorschot, 1949, 51 p.

Une traduction du Rosaire au soleil (Rozenkrans in het zonnelicht) a été réalisée sans jamais trouver d’éditeur. On relève par ailleurs diverses publications qui contiennent un ou deux poèmes, voire de courts passages de l’œuvre en prose en version néerlandaise. Ainsi, sous le titre « Le sacrifice de Francis Jammes », la romancière Marie Koenen (1879-1959) propose sur plus de deux colonnes des extraits d’une lettre du père qui a confié son fils au supérieur de l’abbaye Saint-Wandrille (« Het offer van Francis Jammes », De Tijd, 13 janvier 1933). Dans sa préface à la traduction de L’Église habillée de feuilles, Anton van Duinkerken (1903-1968), figure en vue de l’intelligentsia catholique de la Hollande du XXe siècle, reprend pour sa part une page que Jammes a consacrée à sa conversion dans la Revue de la Jeunesse (25 octobre 1913). Ce poète et essayiste, qui a renoncé à la prêtrise pour privilégier sa vocation littéraire, raconte dans ses Brabantse herinneringen (Souvenirs brabançons, 1964) que c’est un de ses professeurs du séminaire qui lui a fait connaître, dès 1916, les œuvres de Péguy, Claudel et Jammes. Ces poètes annonçaient, selon Van Duinkerken – lequel a par ailleurs, dans son rôle de critique littéraire, consacré trois articles à Jammes dont un « In memoriam » –, le temps où « la foi chrétienne, si longtemps évincée des sommets de la culture, allait de nouveau remplir sa mission vivifiante ». À ce sujet, il ne faut pas oublier qu’en Hollande, les catholiques, longtemps considérés comme des citoyens de second plan, ont dû attendre le milieu du XIXe siècle pour recouvrer la possibilité d’accéder à de hautes fonctions dans la société ; de fait, ce n’est qu’au cours de l’entre-deux-guerres qu’on a assisté à un renouveau de cette spritualité dans les arts, sous l’influence d’un Jan Toorop, d’un Frederik van Eeden ou d’un Pieter van der Meer de Walcheren, filleul de Léon Bloy. Les écrits de ce dernier ont d’ailleurs recueilli aux Pays-Bas un plus large écho que ceux de Francis Jammes.

Une traduction du Rosaire au soleil (Rozenkrans in het zonnelicht) a été réalisée sans jamais trouver d’éditeur. On relève par ailleurs diverses publications qui contiennent un ou deux poèmes, voire de courts passages de l’œuvre en prose en version néerlandaise. Ainsi, sous le titre « Le sacrifice de Francis Jammes », la romancière Marie Koenen (1879-1959) propose sur plus de deux colonnes des extraits d’une lettre du père qui a confié son fils au supérieur de l’abbaye Saint-Wandrille (« Het offer van Francis Jammes », De Tijd, 13 janvier 1933). Dans sa préface à la traduction de L’Église habillée de feuilles, Anton van Duinkerken (1903-1968), figure en vue de l’intelligentsia catholique de la Hollande du XXe siècle, reprend pour sa part une page que Jammes a consacrée à sa conversion dans la Revue de la Jeunesse (25 octobre 1913). Ce poète et essayiste, qui a renoncé à la prêtrise pour privilégier sa vocation littéraire, raconte dans ses Brabantse herinneringen (Souvenirs brabançons, 1964) que c’est un de ses professeurs du séminaire qui lui a fait connaître, dès 1916, les œuvres de Péguy, Claudel et Jammes. Ces poètes annonçaient, selon Van Duinkerken – lequel a par ailleurs, dans son rôle de critique littéraire, consacré trois articles à Jammes dont un « In memoriam » –, le temps où « la foi chrétienne, si longtemps évincée des sommets de la culture, allait de nouveau remplir sa mission vivifiante ». À ce sujet, il ne faut pas oublier qu’en Hollande, les catholiques, longtemps considérés comme des citoyens de second plan, ont dû attendre le milieu du XIXe siècle pour recouvrer la possibilité d’accéder à de hautes fonctions dans la société ; de fait, ce n’est qu’au cours de l’entre-deux-guerres qu’on a assisté à un renouveau de cette spritualité dans les arts, sous l’influence d’un Jan Toorop, d’un Frederik van Eeden ou d’un Pieter van der Meer de Walcheren, filleul de Léon Bloy. Les écrits de ce dernier ont d’ailleurs recueilli aux Pays-Bas un plus large écho que ceux de Francis Jammes.

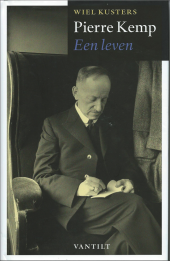

Toutefois, l’auteur du Deuil des primevères y comptait effectivement des admirateurs de premier rang. J. C. Bloem (1887-1966), poète majeur, a composé vers mai 1910 un poème qui s’intitule « Francis Jammes ». Le patronyme réapparaît dans son « Ode » datée du 3 décembre 1914. À ses yeux, le Français est l’un des rares contemporains, avec Yeats et le Hollandais Jacob Israël de Haan (1881-1924), à avoir accompli la tâche par excellence du poète : écrire un poème débarrassé de toute rhétorique – en particulier de la rhétorique « moderne », la pire qui soit –, et qui, dans sa « nudité », s’approche de très près de la prose tout en conservant quelque chose d’indéfinissable qui fait qu’il est et reste un poème. Un essai dédié à ce même J. C. Bloem par Simon Vestdijk (1898-1971), impressionnant essayiste et romancier « qui écrivait plus vite que Dieu ne peut lire », athée déclaré, célèbre de belle façon le Béarnais en estimant que celui-ci à touché à la perfection dans ses quatrains [3]. Moins réputé que J. C. Bloem, mais néanmoins talentueux, A. Marja (1917-1964) a lui aussi composé un poème en l’honneur de l’Orthézien, dans une veine toute jammiste : « De dichter bidt » (Le Poète prie). L’œuvre de Francis Jammes a par ailleurs exercé un réel ascendant sur Pierre Kemp (1886-1967), écrivain de Maastricht, qui le plaçait sur le pinacle, en compagnie de Verlaine et de Mallarmé. Son frère, Mathias Kemp (1890-1964), a laissé un roman – De bonte Storm (1929) – dans lequel il est question d’une femme qui adore « la poésie et le théâtre français. Sully Prudhomme, Rostand et Jammes étaient ses auteurs préférés ». Autre auteur recourant à un personnage qui vénère Jammes : Louis de Bourbon (1908-1975), arrière-petit-fils du célèbre Naundorff. Dans sa nouvelle Eric van Veen’s angstige leven (1936), le narrateur lit à son ami Eric le poème Un jeune homme qui a beaucoup souffert… Quant à J. W. F. Werumeus Buning (1891-1958), il a rendu hommage au rustique Pyrénéen en composant une ballade sur un âne (« Kleine ballade van de schreeuwende ezel »). On pourrait citer d’autres noms, par exemple Herman van den Bergh (1897-1967), P. N. van Eyck (1887-1954) ou bien le catholique Henri Bruning (1900-1983), lequel a retenu un vers de « La Grande nuit [4] » (« Jérusalem pour Toi fut pleine de sanglots ») en exergue à son poème « Jean-Baptiste-Marie Vianney ». Toujours en ce qui concerne les Pays-Bas, et sans faire état des nombreux articles nécrologiques, mentionnons encore quelques références : du spécialiste de Vondel, C. R. de Klerk, un essai en cinq parties sur les Géorgiques chrétiennes dans la revue Van onzen tijd (1916-1917) ; sous la plume de l’essayiste Bernard Verhoeven, un « Francis Jammes » consacré en particulier au Poète rustique [5] ; du romaniste Martin Permys, « Francis Jammes’ gedenk- schriften [6] », une critique sévère de De l’Âge divin à l’Âge ingrat ; de l’ancien anarchiste Alexandre Cohen un témoignage sur La Brebis égarée au Théâtre de l’Œuvre (« Toneel te Parijs », De Telegraaf, 24 avril 1913, édition du soir, p. 5) ; enfin, dans l’Algemeen Handelsblad du 11 janvier 1923, un compte rendu également assez détaillé de la conférence tenue la veille à Amsterdam, à l’invitation de l’Alliance française, par Joseph Delpech sur « Francis Jammes et le Béarn ».

Toutefois, l’auteur du Deuil des primevères y comptait effectivement des admirateurs de premier rang. J. C. Bloem (1887-1966), poète majeur, a composé vers mai 1910 un poème qui s’intitule « Francis Jammes ». Le patronyme réapparaît dans son « Ode » datée du 3 décembre 1914. À ses yeux, le Français est l’un des rares contemporains, avec Yeats et le Hollandais Jacob Israël de Haan (1881-1924), à avoir accompli la tâche par excellence du poète : écrire un poème débarrassé de toute rhétorique – en particulier de la rhétorique « moderne », la pire qui soit –, et qui, dans sa « nudité », s’approche de très près de la prose tout en conservant quelque chose d’indéfinissable qui fait qu’il est et reste un poème. Un essai dédié à ce même J. C. Bloem par Simon Vestdijk (1898-1971), impressionnant essayiste et romancier « qui écrivait plus vite que Dieu ne peut lire », athée déclaré, célèbre de belle façon le Béarnais en estimant que celui-ci à touché à la perfection dans ses quatrains [3]. Moins réputé que J. C. Bloem, mais néanmoins talentueux, A. Marja (1917-1964) a lui aussi composé un poème en l’honneur de l’Orthézien, dans une veine toute jammiste : « De dichter bidt » (Le Poète prie). L’œuvre de Francis Jammes a par ailleurs exercé un réel ascendant sur Pierre Kemp (1886-1967), écrivain de Maastricht, qui le plaçait sur le pinacle, en compagnie de Verlaine et de Mallarmé. Son frère, Mathias Kemp (1890-1964), a laissé un roman – De bonte Storm (1929) – dans lequel il est question d’une femme qui adore « la poésie et le théâtre français. Sully Prudhomme, Rostand et Jammes étaient ses auteurs préférés ». Autre auteur recourant à un personnage qui vénère Jammes : Louis de Bourbon (1908-1975), arrière-petit-fils du célèbre Naundorff. Dans sa nouvelle Eric van Veen’s angstige leven (1936), le narrateur lit à son ami Eric le poème Un jeune homme qui a beaucoup souffert… Quant à J. W. F. Werumeus Buning (1891-1958), il a rendu hommage au rustique Pyrénéen en composant une ballade sur un âne (« Kleine ballade van de schreeuwende ezel »). On pourrait citer d’autres noms, par exemple Herman van den Bergh (1897-1967), P. N. van Eyck (1887-1954) ou bien le catholique Henri Bruning (1900-1983), lequel a retenu un vers de « La Grande nuit [4] » (« Jérusalem pour Toi fut pleine de sanglots ») en exergue à son poème « Jean-Baptiste-Marie Vianney ». Toujours en ce qui concerne les Pays-Bas, et sans faire état des nombreux articles nécrologiques, mentionnons encore quelques références : du spécialiste de Vondel, C. R. de Klerk, un essai en cinq parties sur les Géorgiques chrétiennes dans la revue Van onzen tijd (1916-1917) ; sous la plume de l’essayiste Bernard Verhoeven, un « Francis Jammes » consacré en particulier au Poète rustique [5] ; du romaniste Martin Permys, « Francis Jammes’ gedenk- schriften [6] », une critique sévère de De l’Âge divin à l’Âge ingrat ; de l’ancien anarchiste Alexandre Cohen un témoignage sur La Brebis égarée au Théâtre de l’Œuvre (« Toneel te Parijs », De Telegraaf, 24 avril 1913, édition du soir, p. 5) ; enfin, dans l’Algemeen Handelsblad du 11 janvier 1923, un compte rendu également assez détaillé de la conférence tenue la veille à Amsterdam, à l’invitation de l’Alliance française, par Joseph Delpech sur « Francis Jammes et le Béarn ».

l'article d'Alexandre Cohen sur F. Jammes

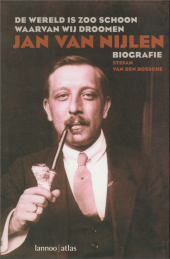

Du côté des Flamands d’expression néerlandaise, certains ont également placé une de leurs œuvres sous l’égide de l’auteur de Pomme d’Anis. On songe en parti- culier au fascinant Maurice Gilliams (1900-1982) : le « premier cahier » de son roman Elias of het gevecht met de nachtegalen (1936, traduit par Saint-Rémy en 1968 sous le titre Élias, ou le Combat contre les rossignols) porte en épigraphe : « La poésie que j’ai rêvée gâta toute ma vie. Ah ! Qui donc m’aimera ? », extraite du Triomphe de la vie, qui résume à la perfection le dilemme habitant le personnage central : le désir de se rapprocher d’un autre être, contrarié par l’incapacité à concilier imaginaire et réalité. Un autre natif d’Anvers, Jan van Nijlen (1884-1965), a lié son nom à celui de Francis Jammes. Après lui avoir consacré un essai en 1912 puis une monographie (Francis Jammes, Leyde, A. W. Sijthoff, 1918), il l’a mentionné régulièrement dans les critiques qu’il a pu écrire.

Du côté des Flamands d’expression néerlandaise, certains ont également placé une de leurs œuvres sous l’égide de l’auteur de Pomme d’Anis. On songe en parti- culier au fascinant Maurice Gilliams (1900-1982) : le « premier cahier » de son roman Elias of het gevecht met de nachtegalen (1936, traduit par Saint-Rémy en 1968 sous le titre Élias, ou le Combat contre les rossignols) porte en épigraphe : « La poésie que j’ai rêvée gâta toute ma vie. Ah ! Qui donc m’aimera ? », extraite du Triomphe de la vie, qui résume à la perfection le dilemme habitant le personnage central : le désir de se rapprocher d’un autre être, contrarié par l’incapacité à concilier imaginaire et réalité. Un autre natif d’Anvers, Jan van Nijlen (1884-1965), a lié son nom à celui de Francis Jammes. Après lui avoir consacré un essai en 1912 puis une monographie (Francis Jammes, Leyde, A. W. Sijthoff, 1918), il l’a mentionné régulièrement dans les critiques qu’il a pu écrire.

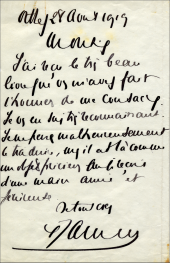

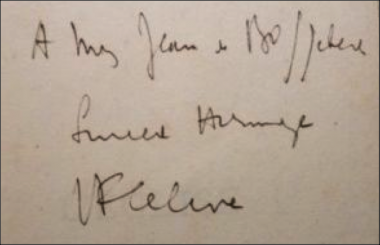

Lettre de Jammes à Van Nijlen, 28/08/1919

(coll° AMVC-Letterenhuis)

Si Van Nijlen est considéré comme l’un des poètes majeurs du XXe siècle flamand, Paul van Ostaijen (1896-1928) occupe pour sa part, aux yeux de beaucoup, la toute première place. Dans son recueil Het sienjaal (1918), on trouve, juste après « Marcel Schwob », un poème intitulé « Francis Jammes » dont Maurice Carême a donné une traduction (Les Étoiles de la poésie de Flandre. Guido Gezelle, Karel van de Woestijne, Jan van Nijlen, Paul van Ostaijen, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1973, p. 183). Autre figure de premier plan, Karel van de Woestijne (1878-1929) est tombé sous le charme du chantre d’Orthez ; on a pu dire que ce poète était un « Jammes virgilien ». Lui-même a bien souvent évoqué le Béarnais dans la chronique littéraire qu’il tenait pour le quotidien hollandais Het Nieuwe Rotterdamsche Courant (par exemple « Francis Jammes : Monsieur le Curé d’Ozéron », 23 mars 1919). Des écrivains moins prestigieux ont également reconnu l’originalité de l’œuvre de Jammes. Ainsi, le prêtre Cyriel Verschaeve (1874-1949), figure incontournable du Mouvement flamand, écrit-t-il dans une lettre rédigée en français : « J’ai toujours aimé la France, pas son gouvernement, mais sa pensée, son noble caractère, ses grands écrivains : Pascal, Molière…, jusqu’à Verlaine, Jammes et Claudel mêmes. » Une empreinte jammiste est visible dans un recueil comme De Avondgaarde (1903) de Victor de Meyere (1873-1938) ou de nombreux poèmes d’August van Cauwelaert (1885-1945). Notons encore que l’Anversois Armand Willem Grauls (1889-1968), poète aujourd’hui oublié, a salué Jammes dans In den tuin (Dans le jardin), évocation candide du fragile bonheur familial.

Si Van Nijlen est considéré comme l’un des poètes majeurs du XXe siècle flamand, Paul van Ostaijen (1896-1928) occupe pour sa part, aux yeux de beaucoup, la toute première place. Dans son recueil Het sienjaal (1918), on trouve, juste après « Marcel Schwob », un poème intitulé « Francis Jammes » dont Maurice Carême a donné une traduction (Les Étoiles de la poésie de Flandre. Guido Gezelle, Karel van de Woestijne, Jan van Nijlen, Paul van Ostaijen, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1973, p. 183). Autre figure de premier plan, Karel van de Woestijne (1878-1929) est tombé sous le charme du chantre d’Orthez ; on a pu dire que ce poète était un « Jammes virgilien ». Lui-même a bien souvent évoqué le Béarnais dans la chronique littéraire qu’il tenait pour le quotidien hollandais Het Nieuwe Rotterdamsche Courant (par exemple « Francis Jammes : Monsieur le Curé d’Ozéron », 23 mars 1919). Des écrivains moins prestigieux ont également reconnu l’originalité de l’œuvre de Jammes. Ainsi, le prêtre Cyriel Verschaeve (1874-1949), figure incontournable du Mouvement flamand, écrit-t-il dans une lettre rédigée en français : « J’ai toujours aimé la France, pas son gouvernement, mais sa pensée, son noble caractère, ses grands écrivains : Pascal, Molière…, jusqu’à Verlaine, Jammes et Claudel mêmes. » Une empreinte jammiste est visible dans un recueil comme De Avondgaarde (1903) de Victor de Meyere (1873-1938) ou de nombreux poèmes d’August van Cauwelaert (1885-1945). Notons encore que l’Anversois Armand Willem Grauls (1889-1968), poète aujourd’hui oublié, a salué Jammes dans In den tuin (Dans le jardin), évocation candide du fragile bonheur familial.

Les quelques auteurs mentionnés ci-dessus – auxquels il conviendrait sans doute d’ajouter les noms de certains artistes, par exemple les Flamands Camille Melloy, poète et traducteur qui privilégia la langue française – il a consacré 40 pages à Jammes dans son recueil d’essais Le Beau réveil (1922) –, et Alfons Stout, compositeur qui, en 1946, mit en musique « Souhait » (« Comme l’oiseau endormi… ») –, montrent que l’œuvre de Jammes a marqué bien des esprits en Hollande comme en Flandre, et pas uniquement dans les milieux catholiques, même si les revues et la presse confessionnelles lui ont bien entendu accordé une attention plus soutenue que les autres journaux et périodiques [7]. Nous parlons d’une époque où la grande majorité des écrivains d’expression néerlandaise lisaient le français dans le texte ; cette connaissance de notre langue, la simplicité apparente de la prosodie jammiste, mais aussi, dans une certaine mesure, la dimension religieuse de l’œuvre, expliquent certainement le peu d’empressement que l’on a montré à la traduire. Les cercles cléricaux ont préféré faire passer en néerlandais des dizaines de livres d’Henri Ghéon. Aujourd’hui, quelques textes de l’auteur des Clairières dans le ciel résonnent encore à l’occasion dans ces contrées septentrionales. Deux pièces de ce recueil ont par exemple été diffusées le 13 avril 2007 sur Radio 4 (l’équivalent hollandais de France Musique) dans le cadre d’une série d’émissions consacrées à Lili Boulanger – en 1939, les deux artistes avaient fait l’objet d’un article signé par le compositeur Wouter Paap (1908-1981) [8]. En juin 2009, on a lu, dans les deux langues, quelques poèmes de Jammes à la Maison Descartes d’Amsterdam. Relevons encore, pour ce qui est de la présence du Béarnais dans ces terres, que le célèbre éditeur de Maastricht A. A. M. Stols a publié deux volumes de sa correspondance [9].

Les quelques auteurs mentionnés ci-dessus – auxquels il conviendrait sans doute d’ajouter les noms de certains artistes, par exemple les Flamands Camille Melloy, poète et traducteur qui privilégia la langue française – il a consacré 40 pages à Jammes dans son recueil d’essais Le Beau réveil (1922) –, et Alfons Stout, compositeur qui, en 1946, mit en musique « Souhait » (« Comme l’oiseau endormi… ») –, montrent que l’œuvre de Jammes a marqué bien des esprits en Hollande comme en Flandre, et pas uniquement dans les milieux catholiques, même si les revues et la presse confessionnelles lui ont bien entendu accordé une attention plus soutenue que les autres journaux et périodiques [7]. Nous parlons d’une époque où la grande majorité des écrivains d’expression néerlandaise lisaient le français dans le texte ; cette connaissance de notre langue, la simplicité apparente de la prosodie jammiste, mais aussi, dans une certaine mesure, la dimension religieuse de l’œuvre, expliquent certainement le peu d’empressement que l’on a montré à la traduire. Les cercles cléricaux ont préféré faire passer en néerlandais des dizaines de livres d’Henri Ghéon. Aujourd’hui, quelques textes de l’auteur des Clairières dans le ciel résonnent encore à l’occasion dans ces contrées septentrionales. Deux pièces de ce recueil ont par exemple été diffusées le 13 avril 2007 sur Radio 4 (l’équivalent hollandais de France Musique) dans le cadre d’une série d’émissions consacrées à Lili Boulanger – en 1939, les deux artistes avaient fait l’objet d’un article signé par le compositeur Wouter Paap (1908-1981) [8]. En juin 2009, on a lu, dans les deux langues, quelques poèmes de Jammes à la Maison Descartes d’Amsterdam. Relevons encore, pour ce qui est de la présence du Béarnais dans ces terres, que le célèbre éditeur de Maastricht A. A. M. Stols a publié deux volumes de sa correspondance [9].

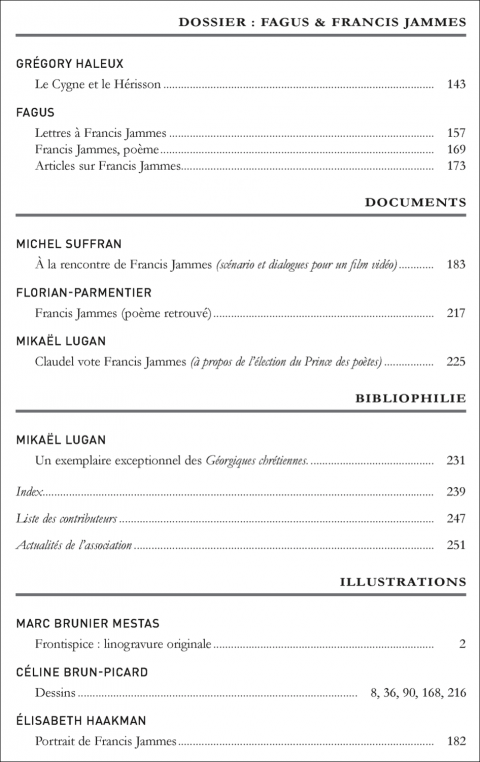

F. Melchers, Avril

(recueil L'An de Th. Braun)

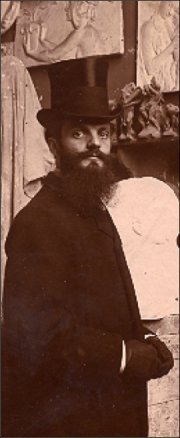

Quelques mots, pour finir, sur l’article de 1920. Il y est bien entendu question du voyage que Francis Jammes a effectué en Flandre et en Hollande vingt ans plus tôt. Parmi les amis que le poète mentionne apparaît le nom de Melchers. Il s’agit de Franz M. Melchers, artiste tombé dans l’oubli et absent de la plupart des encyclopédies des peintres, bien qu’on l’évoque encore en tant qu’illustrateur du recueil L’An (1897) de Thomas Braun. Ce Hollandais frêle et de petite taille, cigarette toujours collée aux lèvres, avait des ancêtres français, néerlandais, javanais et de Bohême. Né le 16 avril 1868 à Münster, neveu d’un cardinal célèbre, il a passé ses jeunes années en Allemagne et dans les Indes néerlandaises, a vécu et travaillé à Bruxelles (jusqu’en 1891 puis vers 1907-1908) – où il a fait ses gammes à l’Académie en 1889 avant d’acquérir seul la technique à force de travail –, à Londres (1891), à Oudenburg en Flandre-Occidentale (1892), à Veere sur l’île zélandaise de Walcheren (jusqu’en 1895 puis, à plusieurs époques de sa vie, dans d’autres localités des Pays-Bas : Delft, Volendam, Baarn, La Haye…), à Paris, à Nice, à Vienne, en Espagne et enfin, à partir de 1939, à Anvers où il s’est éteint le 18 mars 1944.

F. Melchers

Paysagiste et portraitiste apprécié, il a malgré tout connu plusieurs traversées du désert. Au tournant du siècle, Maurice Maeterlinck ainsi que son ami le romancier flamand Cyriel Buysse, peu habitués pourtant à écrire sur la peinture, lui ont chacun consacré une petite étude. F. Melchers, alors lié avec d’autres artistes flamands, était un familier de la Libre Esthétique. À l’occasion de la septième exposition organisée à Bruxelles (1er-30 mars 1900) par ce Cercle, il faisait partie des peintres exposés tandis que Jammes était l’un des conférenciers invités. Sans doute ont-ils pu à cette occasion converser longuement – en compagnie de leur ami commun Thomas Braun –, d’autant que le Néerlandais avait illustré quelques années plus tôt le poème « On dit qu’à Noël » (œuvre reproduite dans Le Spectateur catholique, décembre 1897).

Paysagiste et portraitiste apprécié, il a malgré tout connu plusieurs traversées du désert. Au tournant du siècle, Maurice Maeterlinck ainsi que son ami le romancier flamand Cyriel Buysse, peu habitués pourtant à écrire sur la peinture, lui ont chacun consacré une petite étude. F. Melchers, alors lié avec d’autres artistes flamands, était un familier de la Libre Esthétique. À l’occasion de la septième exposition organisée à Bruxelles (1er-30 mars 1900) par ce Cercle, il faisait partie des peintres exposés tandis que Jammes était l’un des conférenciers invités. Sans doute ont-ils pu à cette occasion converser longuement – en compagnie de leur ami commun Thomas Braun –, d’autant que le Néerlandais avait illustré quelques années plus tôt le poème « On dit qu’à Noël » (œuvre reproduite dans Le Spectateur catholique, décembre 1897).

Daniel Cunin

reproductions non légendées

La biographie de l’écrivain Pierre Kemp : Wiel Kusters, Pierre Kemp. Een leven, Nimègue, Van Tilt, 2010.

La biographie du poète et essayiste Jan van Nijlen : Stefan van den Bossche, Jan van Nijlen. De wereld is zoo schoon waarvan wij droomen, Tielt/Amsterdam, Lannoo/Atlas, 2005.

La photo de la Place de la Poustelle est reproduite dans la monographie que Jan van Nijlen a consacrée à Francis Jammes.

F. Jammes, photo dans le livre de J. van Nijlen de 1918

[2] « Parijsch Tonneel », Het Vaderland, 6 mars 1921.

[3] « Francis Jammes en zijn kwatrijnen », étude publiée en octobre 1936 dans le périodique Groot Nederland.

[4] « La Grande Nuit », Les Géorgiques Chrétiennes, Paris, Mercure de France, 1912, chant III, p. 72-77.

[5] Het Centrum, 17 décembre 1921.

[6] Den Gulden Winkel, 1922.

[7] Le quotidien Het Vaderland relevait, sur le plan idéologique, de la libre pensée et en rien d’une mouvance chrétienne.

[8] « Francis Jammes en Lili Boulanger », Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, p. 67-69.

[9] Dialogue. Stéphane Mallarmé – Francis Jammes. 1893-1897, introduction et notes de G. Jean-Aubry, La Haye, 1940, et Francis Jammes et Valery Larbaud, lettres inédites, introduction et notes de G. Jean-Aubry, Paris/La Haye, 1947.

Cahiers Francis Jammes n° 2-3 (octobre 2014)

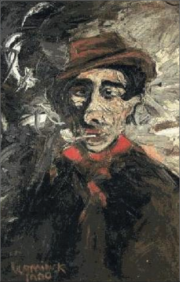

« C'est en donnant des leçons de violon, en jouant dans des orchestres tziganes et en gagnant des courses de bicyclette qu’il fait vivre sa famille. Car il se marie et il a rapidement deux filles : ‘‘À Nous quatre, disait-il, nous n’avions pas quarante ans.’’

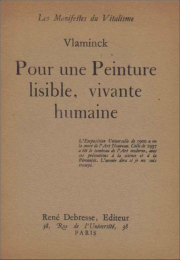

« C'est en donnant des leçons de violon, en jouant dans des orchestres tziganes et en gagnant des courses de bicyclette qu’il fait vivre sa famille. Car il se marie et il a rapidement deux filles : ‘‘À Nous quatre, disait-il, nous n’avions pas quarante ans.’’ « […] Cette maîtrise qui se reconnaît dans ses œuvres les plus abouties, il l’atteint pendant cette guerre de 1914 qui a été, pour lui aussi et bien qu’il n’ait pas quitté Paris, l’événement marquant de sa vie. Elle l’a conduit à s’éloigner de la capitale, à rompre avec Derain, à adopter une vision réso- lument pessimiste du monde et de la vie. Il abandonne son atelier de Montparnasse et va s’installer à Valmondois, le pays de Corot, de Daumier, non loin de cet Auvers où Van Gogh s’est suicidé.

« […] Cette maîtrise qui se reconnaît dans ses œuvres les plus abouties, il l’atteint pendant cette guerre de 1914 qui a été, pour lui aussi et bien qu’il n’ait pas quitté Paris, l’événement marquant de sa vie. Elle l’a conduit à s’éloigner de la capitale, à rompre avec Derain, à adopter une vision réso- lument pessimiste du monde et de la vie. Il abandonne son atelier de Montparnasse et va s’installer à Valmondois, le pays de Corot, de Daumier, non loin de cet Auvers où Van Gogh s’est suicidé. La roue finit par tourner et Vollard s’éprend du talent de l’artiste. Il lui achète tous ses tableaux. La guerre éclate, de Vlaminck est mobilisé et, contraint et forcé, abandonne momentanément ses pinceaux. Dès 1919, le succès est au rendez-vous. Il expose chez Druet. Ses toiles s’arrachent, ce qui permet au peintre parisien de s’acheter une maison à la campagne, fuyant – ravi – la capitale française dont il a toujours eu du mal à supporter le rythme trépidant et les mondanités. D’ailleurs, Maurice de Vlaminck aime (violemment – curieux paradoxe !) la nature. On retrouve cette force démoniaque dans sa toile Sur le zinc, expressionnisme affiché aussi dans sa représentation du Père Bouju (1900). Il est certain que Van Gogh l’influence (Moissons sous l’orage, 1906). Affichant son parcours autodidacte, cette liberté assumée explose de toutes parts, tant au niveau du trait spontané, quasi pulsionnel, que de la couleur pure. De Vlaminck reconnaît les grandes pointures de la peinture du début du XXe siècle et ne se prive pas de coucher aussi au bout du pinceau une gestuelle à la Cézanne (Chatou, 1907). Les années passent et, malgré un bref détour par le cubisme lié en partie à sa vénération pour Cézanne, les tons s’assombrissent progressivement mais les contrastes trouent quasiment le support de façon complexe, inattendue et légitime : ainsi le vermillon peut-il faire son apparition à la manière de l’écriture de Stendhal. D’ailleurs, de Vlaminck surprend sempiternellement, utilisant avec un excès délibéré la fibre psychodramatique. Son œuvre est sublime. Notons aussi que ce prestigieux artiste a su mettre sur le papier ses affects et autres fantasmes, se livrant en parallèle aux romans et poèmes : D’un lit dans l’autre, 1902 – Tout pour ça, 1903 – Le ventre ouvert, 1937… »

La roue finit par tourner et Vollard s’éprend du talent de l’artiste. Il lui achète tous ses tableaux. La guerre éclate, de Vlaminck est mobilisé et, contraint et forcé, abandonne momentanément ses pinceaux. Dès 1919, le succès est au rendez-vous. Il expose chez Druet. Ses toiles s’arrachent, ce qui permet au peintre parisien de s’acheter une maison à la campagne, fuyant – ravi – la capitale française dont il a toujours eu du mal à supporter le rythme trépidant et les mondanités. D’ailleurs, Maurice de Vlaminck aime (violemment – curieux paradoxe !) la nature. On retrouve cette force démoniaque dans sa toile Sur le zinc, expressionnisme affiché aussi dans sa représentation du Père Bouju (1900). Il est certain que Van Gogh l’influence (Moissons sous l’orage, 1906). Affichant son parcours autodidacte, cette liberté assumée explose de toutes parts, tant au niveau du trait spontané, quasi pulsionnel, que de la couleur pure. De Vlaminck reconnaît les grandes pointures de la peinture du début du XXe siècle et ne se prive pas de coucher aussi au bout du pinceau une gestuelle à la Cézanne (Chatou, 1907). Les années passent et, malgré un bref détour par le cubisme lié en partie à sa vénération pour Cézanne, les tons s’assombrissent progressivement mais les contrastes trouent quasiment le support de façon complexe, inattendue et légitime : ainsi le vermillon peut-il faire son apparition à la manière de l’écriture de Stendhal. D’ailleurs, de Vlaminck surprend sempiternellement, utilisant avec un excès délibéré la fibre psychodramatique. Son œuvre est sublime. Notons aussi que ce prestigieux artiste a su mettre sur le papier ses affects et autres fantasmes, se livrant en parallèle aux romans et poèmes : D’un lit dans l’autre, 1902 – Tout pour ça, 1903 – Le ventre ouvert, 1937… »

Le père de sa grand-mère, de Skepere, était capitaine au long cours. Lorsqu’on remonte au-delà de ce capitaine, dans l’entrelacs des arbres généalogiques, les ancêtres de la famille paraissent avoir été, pour la plupart, des fermiers flamands et des marins hollandais.

Le père de sa grand-mère, de Skepere, était capitaine au long cours. Lorsqu’on remonte au-delà de ce capitaine, dans l’entrelacs des arbres généalogiques, les ancêtres de la famille paraissent avoir été, pour la plupart, des fermiers flamands et des marins hollandais.

« Ayant vu le jour, dans le quartier des Halles, en face du Square des Innocents, Vlaminck fut élevé dans la banlieue de Paris. ‘‘Ma jeunesse s’est passée sur l’eau et les berges de la Seine parmi les débardeurs, les mariniers, m’écrivit-il à l’occasion d’une petite étude que je lui consacrai. Mon père, musicien était né en Flandre mais de souche hollandaise.

« Ayant vu le jour, dans le quartier des Halles, en face du Square des Innocents, Vlaminck fut élevé dans la banlieue de Paris. ‘‘Ma jeunesse s’est passée sur l’eau et les berges de la Seine parmi les débardeurs, les mariniers, m’écrivit-il à l’occasion d’une petite étude que je lui consacrai. Mon père, musicien était né en Flandre mais de souche hollandaise.

« Vlaminck qui signa d’abord Maurice Wlaminck, Maurice le Flamand. Une riche nature de brute émotive que la vanité empêcha d’être tendre. Une vanité singu- lière, une sorte de déviation en spirale d’une obsession de la modestie, de l’humilité. […] Vlaminck n’a jamais manqué de verve, sauf quand il prenait la plume pour éreinter ses anciens camarades. […] Il doit tout à ses œuvres, étant, comme dit l’autre, parti de rien. Lâchant le chevalet pour l’écritoire, il ajoute une page ou deux à ses recueils de malédictions. Il reprend son thème favori : l’opposition du plein chêne au bois d’ébène. C’est pour lui le plein chêne ; les autres peintres, c’est dans ébénistes, sauf Modigliani, Dieu sait pourquoi. […] Adversaire de la plupart, Vlaminck n’a pas eu d’ennemis. On ne demandait qu’à donner bien de l’amitié à cet artiste souvent admirable. Je pense qu’il paya très cher le plus vaste de ses domaines : la solitude. »

« Vlaminck qui signa d’abord Maurice Wlaminck, Maurice le Flamand. Une riche nature de brute émotive que la vanité empêcha d’être tendre. Une vanité singu- lière, une sorte de déviation en spirale d’une obsession de la modestie, de l’humilité. […] Vlaminck n’a jamais manqué de verve, sauf quand il prenait la plume pour éreinter ses anciens camarades. […] Il doit tout à ses œuvres, étant, comme dit l’autre, parti de rien. Lâchant le chevalet pour l’écritoire, il ajoute une page ou deux à ses recueils de malédictions. Il reprend son thème favori : l’opposition du plein chêne au bois d’ébène. C’est pour lui le plein chêne ; les autres peintres, c’est dans ébénistes, sauf Modigliani, Dieu sait pourquoi. […] Adversaire de la plupart, Vlaminck n’a pas eu d’ennemis. On ne demandait qu’à donner bien de l’amitié à cet artiste souvent admirable. Je pense qu’il paya très cher le plus vaste de ses domaines : la solitude. »

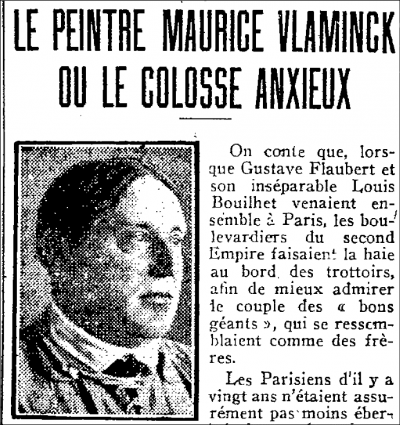

« Ainsi, Maurice Vlaminck n'est pas un génie souffreteux. Ce grand gaillard est un grand peintre. Il porte un des plus beaux noms de la peinture française d’aujourd’hui […] Maurice Vlaminck excelle à discerner la beauté la plus rare dans l’aspect le plus quotidien des choses. Il est le peintre des banlieues, où, sous la clarté pesante et mélancolique des ciels suburbains, les maisons chancellent comme des malades ; il aime les paysages d’eau triste et des jours inquiets. Mais il est, par cela même, le peintre de drames puissants ; il n’en est point qui se tiennent plus ‘‘près de la vie’’. Il a peint autour de Paris, à Lajonchère, à Garches, à Bougival, des paysages qui pourraient servir de décors aux drames des cycles nordiques. Tout cela est brossé d'une main forte, d'une poigne qui domine chez le peintre l’angoisse du poète. Cette contradiction, qui souvent étonna les critiques, traduit parfaitement la nature de Maurice Vlaminck. Il est, en effet, célèbre par son entrain, ses boutades et les mystifications de sa jeunesse. […] Sa conversation a quelque chose d’énorme et de joyeux comme si dans sa voix de cyclope roulaient tous les tambours de la gaité. Chacun dit ‘‘qu’il est jovial’’. Et tous se trompent. Vlaminck, avec son rire d’ogre et ses yeux bleus de gosse flamand, est un artiste anxieux, un rêveur craintif que dévore sans relâche la fièvre du doute. […] Il disait, un jour : ‘‘La vie d’un peintre, c'est la course Paris-Bordeaux. Quand vous arrivez à Tours, il faut qu’il vous reste du souffle pour aller à Poitiers. Là, il faut en trouver pour atteindre Angoulême, et, si vous claquez à Angoulême, c’est comme si vous n’aviez rien fait. Le tout est de bien régler le jeu de ses poumons.’’ »

« Ainsi, Maurice Vlaminck n'est pas un génie souffreteux. Ce grand gaillard est un grand peintre. Il porte un des plus beaux noms de la peinture française d’aujourd’hui […] Maurice Vlaminck excelle à discerner la beauté la plus rare dans l’aspect le plus quotidien des choses. Il est le peintre des banlieues, où, sous la clarté pesante et mélancolique des ciels suburbains, les maisons chancellent comme des malades ; il aime les paysages d’eau triste et des jours inquiets. Mais il est, par cela même, le peintre de drames puissants ; il n’en est point qui se tiennent plus ‘‘près de la vie’’. Il a peint autour de Paris, à Lajonchère, à Garches, à Bougival, des paysages qui pourraient servir de décors aux drames des cycles nordiques. Tout cela est brossé d'une main forte, d'une poigne qui domine chez le peintre l’angoisse du poète. Cette contradiction, qui souvent étonna les critiques, traduit parfaitement la nature de Maurice Vlaminck. Il est, en effet, célèbre par son entrain, ses boutades et les mystifications de sa jeunesse. […] Sa conversation a quelque chose d’énorme et de joyeux comme si dans sa voix de cyclope roulaient tous les tambours de la gaité. Chacun dit ‘‘qu’il est jovial’’. Et tous se trompent. Vlaminck, avec son rire d’ogre et ses yeux bleus de gosse flamand, est un artiste anxieux, un rêveur craintif que dévore sans relâche la fièvre du doute. […] Il disait, un jour : ‘‘La vie d’un peintre, c'est la course Paris-Bordeaux. Quand vous arrivez à Tours, il faut qu’il vous reste du souffle pour aller à Poitiers. Là, il faut en trouver pour atteindre Angoulême, et, si vous claquez à Angoulême, c’est comme si vous n’aviez rien fait. Le tout est de bien régler le jeu de ses poumons.’’ »

était Hollandaise, ainsi que des natures mortes avec des pots en grès, la soupière en étain et la marmite en terre. Certains fantômes nous invitent à aimer le café au lait, la soupe aux choux et le lard fumé. Mon grand-père devait aimer les chaudrons de cuivre, les meubles lourds et noirs, patinés par le temps. Il devait aimer le feu de bois dans la grande cheminée et fumer la pipe en regardant les flammes.

était Hollandaise, ainsi que des natures mortes avec des pots en grès, la soupière en étain et la marmite en terre. Certains fantômes nous invitent à aimer le café au lait, la soupe aux choux et le lard fumé. Mon grand-père devait aimer les chaudrons de cuivre, les meubles lourds et noirs, patinés par le temps. Il devait aimer le feu de bois dans la grande cheminée et fumer la pipe en regardant les flammes.