Pensées de Flandre

Quelques pages de Louise Warren

Louise Warren est née à Montréal et vit dans Lanaudière (au Québec). Poète et essayiste, elle a publié plus d’une vingtaine de livres de poésie dont Une collection de lumières (Poèmes choisis 1984-2004, Typo, 2005) et plusieurs essais consacrés à la création, dont la trilogie des Archives : Bleu de Delft (réédition en poche Typo, 2006), Objets du monde (VLB, 2005) et La forme et le deuil. Archives du lac (l’Hexagone, 2008). Au fil du temps, elle a consacré plusieurs pages à des artistes belges ou établis en Belgique : Beatrijs Lauwaert, Arié Mandelbaum, Stephan Sack… Louise participe à de nombreux événements internationaux et multiplie avec ferveur ses collaborations avec les artistes.

En 2010, invitée par la revue Deshima à offrir quelques réflexions sur la Flandre, elle a composé les pages qui suivent.

Ma période Flandre a consisté en deux séjours d’écrivain en résidence au Grand Béguinage de Leuven, en novembre 2002 et octobre 2003. Plusieurs années après, j’entretiens des liens avec quelques personnes qui, lors de mes passages rapides à Bruxelles, prennent le temps de partager quelques heures avec moi. Le nom de Griet revient souvent comme celui d’un personnage de conte auquel on s’attache. Avec Isabelle, je retourne à l’occasion à Leuven, pour flâner sur la place du marché et à la petite brocante du samedi matin. Passage obligé au café Gambrinus, non à la terrasse mais à l’intérieur, assises sur les banquettes de cuir, sous le regard amusé des chérubins qui occupent les murs de cet établissement. La terrasse, on se la réserve pour Zarza, à la fin de l’après‐midi, quand il n’y a personne. Une pergola retirée à l’arrière du restaurant, les murs de brique blanchis et le feuillage d’un arbre à l’angle d’une table pour nous ravir. Je connais sans doute mieux le plan du Béguinage que celui du Vieux‐Québec, mieux Leuven que bien d’autres villes car, durant le premier séjour, j’y ai marché dans tous les sens, la pluie effaçant mes pas. Puis, j’ai agrandi mon périmètre, parcouru d’autres villes de Flandre.

Je désire me sentir à Bruges, à Gand ou Ostende sans avoir l’impression d’être touriste. J’y vais en semaine, et non le week‐end. Je pars le matin avec les travailleurs et reviens le soir dans des compartiments à moitié vides. Je passe les dernières heures de ma journée à trier ce que j’ai rapporté d’une visite d’atelier, des galeries, des musées.

Ainsi ai‐je accompagné à deux reprises le travail plastique et les installations de Beatrijs Lauwaert et de plusieurs autres artistes vivant en Belgique. Des noms, des lieux s’inscrivent dans mes essais. La Dyle coule dans le long poème « Une pierre sur une pierre » sans qu’on sache que c’est d’elle qu’il s’agit mais, quand je le lis, je la vois, je sais exactement où je l’ai regardée la première fois. On aurait dit un livre aux pages jaunies ainsi placé sous la verroterie d’un saule. Ce long poème se déverse sans cesse dans de nouvelles images comme les canaux l’un dans l’autre.

Ainsi ai‐je accompagné à deux reprises le travail plastique et les installations de Beatrijs Lauwaert et de plusieurs autres artistes vivant en Belgique. Des noms, des lieux s’inscrivent dans mes essais. La Dyle coule dans le long poème « Une pierre sur une pierre » sans qu’on sache que c’est d’elle qu’il s’agit mais, quand je le lis, je la vois, je sais exactement où je l’ai regardée la première fois. On aurait dit un livre aux pages jaunies ainsi placé sous la verroterie d’un saule. Ce long poème se déverse sans cesse dans de nouvelles images comme les canaux l’un dans l’autre.

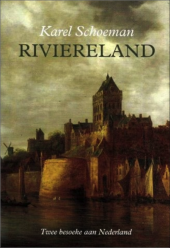

Apparaît l’empreinte flottante d’Amsterdam, entrevue durant mon premier séjour. Eau et fumée d’un cigarillo, long manteau du passeur, traducteur qui m’accueille dans ses quartiers. Thermos de café qui scande ses jours et sa voix, sa voix unique où logent tant de poèmes, de nuances. Il a été de ces nombreux traducteurs ayant séjourné à Leuven. Peut‐être me donne‐t‐il des adresses, des noms d’autres traducteurs néerlandais, ces noms, les ai‐je écrits correctement ? On dirait qu’ils reposent sur le chevalet de bois d’un jeu connu, en attente de former d’autres mots de trois o. Se pourrait‐il que cette ville m’attende aussi ? Tant de voyelles encore non utilisées et que ce pays offre. Pays‐Bas : ce mot à lui seul change le grain de ma voix, trace des digues.

À la Vertalershuis de Leuven, l’appartement du dernier étage, à la porte de bois foncé, arrondie, derrière laquelle se tient un autre escalier exigu pour accéder à son donjon, dans ce lieu haut perché, à hauteur du carillon de l’horloge de l’église où les heures s’écoulent tels des bijoux de pluie, le silence plane profond, lent, véritable. À un point tel que, lorsqu’un ustensile tombe ou qu’une fourchette entre en contact avec une assiette, une bête pourrait surgir de cet écho, mais je fus le seul témoin du profil de cette lourdeur.

Contraste avec la soupe chaude réconfortante qui frémit sur le feu, destinée à plusieurs repas du soir. Si peu habituée à cuisiner pour une personne à la fois. Quelle légèreté de faire partie de ce brouillard permanent, de marcher dans le bruit des sonnettes de vélo, des discussions animées des étudiants, de ces boîtes à musique qui remontent le temps. J’éprouve la sensation non pas de revenir de la gare, mais d’être sortie d’interminables forêts de pluie. J’entre dans l’heure bleue dans ce flot brillant de roues de bicyclette, des tintements, des lueurs sur la Dyle, avec souvent le dernier pain de la boulangerie enfoui sous mon bras calme. Parfois, je me hâte, dix‐huit heures en Belgique, minuit au lac, si le téléphone sonne, ce sera maintenant.

Contraste avec la soupe chaude réconfortante qui frémit sur le feu, destinée à plusieurs repas du soir. Si peu habituée à cuisiner pour une personne à la fois. Quelle légèreté de faire partie de ce brouillard permanent, de marcher dans le bruit des sonnettes de vélo, des discussions animées des étudiants, de ces boîtes à musique qui remontent le temps. J’éprouve la sensation non pas de revenir de la gare, mais d’être sortie d’interminables forêts de pluie. J’entre dans l’heure bleue dans ce flot brillant de roues de bicyclette, des tintements, des lueurs sur la Dyle, avec souvent le dernier pain de la boulangerie enfoui sous mon bras calme. Parfois, je me hâte, dix‐huit heures en Belgique, minuit au lac, si le téléphone sonne, ce sera maintenant.

La nuit redessine Leuven, la Dyle redevient opaque. J’arrive par un des portails du Béguinage, change le rythme de mon pas au contact des pavés luisants. J’habite tellement ce lieu. Clefs et courrier sur la table. Imper mouillé sur la patère. Je me tourne vers l’escalier étroit, casse-cou, qui monte à la mezzanine : j’y découvre un petit lit qui ne servira pas. Je redescends vers la chambre, lucarne, tablette en creux pour les livres et les nuages. L’imper sèche et les bas et les souliers trempés. Le parapluie retourné, brisé. L’installation du jour. Silence. Vers où ? Orage puissant, sauts d’électricité. La cuisine sous de larges poutres, un plafond cathédrale pour que descende la bête et l’écho de son souffle. Je longe les affiches sur les murs, à chaque matin, le nom de Hugo Claus, ici le bureau, une petite bibliothèque, ma mère dirait une pigeonnière, j’y découvre plusieurs poètes néerlandais traduits en français, me dirige vers la porte de droite, vers la baignoire longue et profonde, cette eau bienveillante dans laquelle je me réchauffe. S’échappent de mes muscles le froid, l’humidité. Je veux dire, j’habite tellement ce lieu, j’y suis tellement seule. Impression ni de tristesse ni de bonheur, il n’y a pas de surface. Seulement cette saisie : être liée à la matière.

Au moindre bruit du moteur du frigo qui se remet en marche, de la radio qui crachote et que je débranche définitivement, de cette corde de sol qui grince, qui s’échappe du dessous des pattes des chaises à chaque déplacement sur le parquet aigu, de cette chaise où je m’assois pendant que le couvercle s’agite sur la casserole, je surgis de moi. Soir après soir, je mange de manière solennelle avec les esprits de cette maison, deux clowns de Ensor qui me font face. Un lien d’intimité au quotidien. Écrire en résidence contribue à creuser le temps, à surprendre la présence de l’infini, à poser des fils invisibles entre les objets. Dans cet accueil des formes, absorbée au point de me sentir exténuée à la fin d’une journée, de cette fatigue qui, même aux portes du sommeil, lutte pour ne pas s’abandonner à la rêverie, de peur que tout s’efface, je découvre combien grand devient l’espace pour garder vivante la mémoire. Même entrer chez Delhaize importe, parce que l’écrivain en résidence que je deviens participe au renouvellement de cette mémoire intérieure, cette première écriture. Même en faisant les courses, les allées, les chariots tremblent dans ma pensée. Les sons de cette langue nouvelle autour de moi. Delhaize devient une volière d’où je ramène des fruits, du chocolat, des carnets.

Au moindre bruit du moteur du frigo qui se remet en marche, de la radio qui crachote et que je débranche définitivement, de cette corde de sol qui grince, qui s’échappe du dessous des pattes des chaises à chaque déplacement sur le parquet aigu, de cette chaise où je m’assois pendant que le couvercle s’agite sur la casserole, je surgis de moi. Soir après soir, je mange de manière solennelle avec les esprits de cette maison, deux clowns de Ensor qui me font face. Un lien d’intimité au quotidien. Écrire en résidence contribue à creuser le temps, à surprendre la présence de l’infini, à poser des fils invisibles entre les objets. Dans cet accueil des formes, absorbée au point de me sentir exténuée à la fin d’une journée, de cette fatigue qui, même aux portes du sommeil, lutte pour ne pas s’abandonner à la rêverie, de peur que tout s’efface, je découvre combien grand devient l’espace pour garder vivante la mémoire. Même entrer chez Delhaize importe, parce que l’écrivain en résidence que je deviens participe au renouvellement de cette mémoire intérieure, cette première écriture. Même en faisant les courses, les allées, les chariots tremblent dans ma pensée. Les sons de cette langue nouvelle autour de moi. Delhaize devient une volière d’où je ramène des fruits, du chocolat, des carnets.

Quand je pense à Leuven, la nuit n’arrive plus, je commence et termine un livre le même jour, rêver éveillée devient une activité permanente. Jamais je n’ai été aussi prolifique, sauf peut‐être enfant. Je désire qu’en toute circonstance je puisse me rappeler l’inconnue gravée en moi. Quand on s’exclame : « Ah ! Vous logez à la maison des traducteurs, quelle langue parlez‐vous, traduisez‐vous ? », j’aimerais répondre : « Des pots à lait, de la pluie, des incertitudes, peu importe, je traduis vers la poésie. » Mais à la Vertalershuis de Leuven, dans cette maison des traducteurs que j’avais imaginée dans la polyphonie des langues et non du silence, personne d’autre ne transmet le bruit des dents d’une fourchette contre une assiette ou celui de la porte, me laissant dans l’obscurité d’un autre siècle à chercher le commutateur, puis à deviner la hauteur des marches dans le noir afin d’éviter une chute que nul n’entendrait. Dans cet appartement isolé, sans voisins, j’ai, si je le désire, le pouvoir de ne pas sortir pendant plusieurs jours consécutifs et j’aurais pu disparaître dans une baignoire chaude et confortable en regardant pousser une violette africaine. Mais j’aime le labyrinthe du Grand Béguinage, j’y circule comme dans un poème de Miriam Van hee, comme si chaque fenêtre fleurie, chaque mur de lierre, chaque bas‐relief – jusqu’à ces grandes aiguilles dorées de l’horloge – m’instruisait. Parfois, je ne rentre pas tout de suite à la maison, je pose mon sac et, dehors sur la marche, devant la porte, j’écoute des variations pour orgue ou une répétition de chant. À d’autres moments, je file avant la fermeture chez Sax World Music et le patron me fait réécouter El Achwak ou Ambrozijn tandis qu’il fait sa caisse.

Quand je pense à Leuven, la nuit n’arrive plus, je commence et termine un livre le même jour, rêver éveillée devient une activité permanente. Jamais je n’ai été aussi prolifique, sauf peut‐être enfant. Je désire qu’en toute circonstance je puisse me rappeler l’inconnue gravée en moi. Quand on s’exclame : « Ah ! Vous logez à la maison des traducteurs, quelle langue parlez‐vous, traduisez‐vous ? », j’aimerais répondre : « Des pots à lait, de la pluie, des incertitudes, peu importe, je traduis vers la poésie. » Mais à la Vertalershuis de Leuven, dans cette maison des traducteurs que j’avais imaginée dans la polyphonie des langues et non du silence, personne d’autre ne transmet le bruit des dents d’une fourchette contre une assiette ou celui de la porte, me laissant dans l’obscurité d’un autre siècle à chercher le commutateur, puis à deviner la hauteur des marches dans le noir afin d’éviter une chute que nul n’entendrait. Dans cet appartement isolé, sans voisins, j’ai, si je le désire, le pouvoir de ne pas sortir pendant plusieurs jours consécutifs et j’aurais pu disparaître dans une baignoire chaude et confortable en regardant pousser une violette africaine. Mais j’aime le labyrinthe du Grand Béguinage, j’y circule comme dans un poème de Miriam Van hee, comme si chaque fenêtre fleurie, chaque mur de lierre, chaque bas‐relief – jusqu’à ces grandes aiguilles dorées de l’horloge – m’instruisait. Parfois, je ne rentre pas tout de suite à la maison, je pose mon sac et, dehors sur la marche, devant la porte, j’écoute des variations pour orgue ou une répétition de chant. À d’autres moments, je file avant la fermeture chez Sax World Music et le patron me fait réécouter El Achwak ou Ambrozijn tandis qu’il fait sa caisse.

Du casque d’écoute proviennent les allées de cyprès, les danses silencieuses, les adieux. L’intensité de mes jours décuple mes sens. Je retiens les gestes inutiles. Je fabrique de nouvelles forces pour affronter la bête qui dans le donjon sommeille, attend. La répétition d’une telle solitude allège, transforme, libère. À la fin du séjour, j’allume des bougies et célèbre cette lueur dans ses yeux, mouvement de l’écriture qui se noue, retenant images, notes, greniers de brume des campagnes, voies ferrées tressant les plaines et les canaux. Si j’avais écrit à ce moment‐là, j’aurais eu l’impression de quelqu’un qui parle la bouche pleine et qu’on ne comprend pas. Il fallait que la matière de tous ces instants s’épuise. Dans ce carnet, je retrouve un signet de la librairie Peeters, l’horaire d’une conférence, celui des départs pour Delft, de la Mauritshuis, je lis : l’herbier et le nuage, un turban rouge et des adresses, des noms comme des formules magiques pour délier la langue : van Karel de Grote tot Karel de Stoute (peintres flamands). Volwassen. Warren (désorientée), trait, sillon, étymologie norvégienne. La voix de mon père, il y a longtemps, nous descendons des Vikings. Warrelen (neige tourbillonnante, vue trouble). Waren (étaient) : tous ces sens qu’on donne à ces mots, je les reconnais, je les traverse, j’appartiens à ce tourbillon neigeux de novembre qui recouvre les terre‐pleins de Leuven et les enfants portent des bonnets colorés comme dans un tableau de Bruegel.

Du casque d’écoute proviennent les allées de cyprès, les danses silencieuses, les adieux. L’intensité de mes jours décuple mes sens. Je retiens les gestes inutiles. Je fabrique de nouvelles forces pour affronter la bête qui dans le donjon sommeille, attend. La répétition d’une telle solitude allège, transforme, libère. À la fin du séjour, j’allume des bougies et célèbre cette lueur dans ses yeux, mouvement de l’écriture qui se noue, retenant images, notes, greniers de brume des campagnes, voies ferrées tressant les plaines et les canaux. Si j’avais écrit à ce moment‐là, j’aurais eu l’impression de quelqu’un qui parle la bouche pleine et qu’on ne comprend pas. Il fallait que la matière de tous ces instants s’épuise. Dans ce carnet, je retrouve un signet de la librairie Peeters, l’horaire d’une conférence, celui des départs pour Delft, de la Mauritshuis, je lis : l’herbier et le nuage, un turban rouge et des adresses, des noms comme des formules magiques pour délier la langue : van Karel de Grote tot Karel de Stoute (peintres flamands). Volwassen. Warren (désorientée), trait, sillon, étymologie norvégienne. La voix de mon père, il y a longtemps, nous descendons des Vikings. Warrelen (neige tourbillonnante, vue trouble). Waren (étaient) : tous ces sens qu’on donne à ces mots, je les reconnais, je les traverse, j’appartiens à ce tourbillon neigeux de novembre qui recouvre les terre‐pleins de Leuven et les enfants portent des bonnets colorés comme dans un tableau de Bruegel.

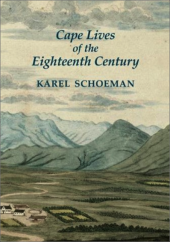

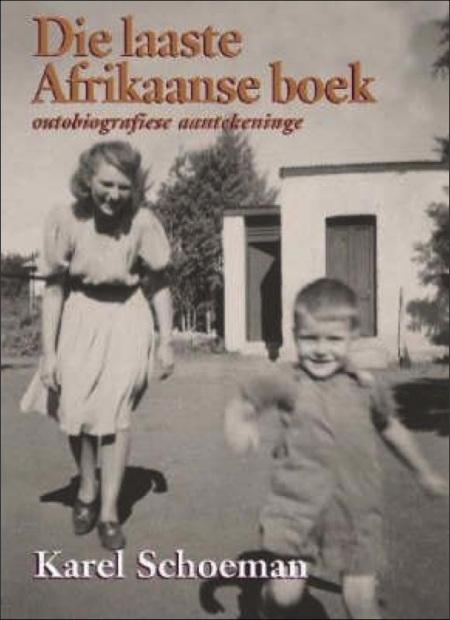

Le voyage s’est poursuivi par la découverte de romanciers et poètes flamands et néerlandais. Une fois la vague passée, elle a emporté les dictionnaires, je ne saurai jamais parler le néerlandais. Il m’arrive de feuilleter des livres publiés aux éditions P. Ainsi je m’évade dans les Fabels de Léonard de Vinci, italien d’un côté, néerlandais de l’autre, ou dans les recueils du poète Arjen Duinker en observant ces suites de consonnes ou de voyelles non avec l’intensité d’un matheux penché sur un problème d’algèbre, mais avec la curiosité d’un enfant qui trie ses bonbons. Plusieurs vagues plus tard, il me reste Cees Nooteboom, Hôtel Nomade. Nooteboom le voyageur expérimenté, Nooteboom dans les musées, face aux œuvres. Enfin, de la troisième partie, qui propose six essais, de Proust à Mary McCarthy, je retiens, si près de moi, le titre « Écriture mémoire ».

Le voyage s’est poursuivi par la découverte de romanciers et poètes flamands et néerlandais. Une fois la vague passée, elle a emporté les dictionnaires, je ne saurai jamais parler le néerlandais. Il m’arrive de feuilleter des livres publiés aux éditions P. Ainsi je m’évade dans les Fabels de Léonard de Vinci, italien d’un côté, néerlandais de l’autre, ou dans les recueils du poète Arjen Duinker en observant ces suites de consonnes ou de voyelles non avec l’intensité d’un matheux penché sur un problème d’algèbre, mais avec la curiosité d’un enfant qui trie ses bonbons. Plusieurs vagues plus tard, il me reste Cees Nooteboom, Hôtel Nomade. Nooteboom le voyageur expérimenté, Nooteboom dans les musées, face aux œuvres. Enfin, de la troisième partie, qui propose six essais, de Proust à Mary McCarthy, je retiens, si près de moi, le titre « Écriture mémoire ».

Hôtel Nomade conduit à la chambre du voyageur écrivain qui se rappelle les îles Aran ou ses séjours au Japon, en Italie. Partout où le regard de Nooteboom se pose, il y a deux paires d’yeux comme les o

de son nom. Un contemplatif qui accueille et un écrivain qui transmet minutieusement ce qu’il a vu, senti, liant le souvenir à l’autobiographie. Plaisir non seulement de le retrouver devant les objets d’une brocante, par exemple, mais de lire ce qu’il fera de ses observations. Où cela le mènera‐t‐il ? À un souvenir, à une réflexion, à un poète d’un autre siècle ? Des fils partent de nos objets, vers où ? Telles des poupées russes qui ne finissent plus d’apparaître, le rôle de l’écrivain consiste à les ouvrir, à en décomposer le nombre.

« Pensées de Flandre » a paru pour la première fois dans Deshima, n° 4, 2010, p. 245-250. Ces pages ont été rééditée dans Attachements. Observation d’une bibliothèque, Montréal, l’Hexagone, 2010.

LE MUSÉE IMAGINAIRE DE LOUISE WARREN

Autres textes de Louise Warren ayant trait à la Belgique

(Bruxelles, Namur, Leuven, Bruges, Gand, Ostende)

« Capteurs de souffle : les pots de Beatrijs Lauwaert », dossier Québec-Flandre, Septentrion, 2004, nº 3, p. 159-161, réédité dans Objets du monde. Archives du vivant, Montréal, VLB éditeur, coll. « Le soi et l’autre », 2005.

« Plis, origami de la pensée », catalogue de l’exposition Beatrijs Lauwaert, Gand, 2004, réédité dans La forme et le deuil. Archives du lac, Montréal, VLB éditeur, coll. « Le soi et l’autre », 2008.

« Capteurs de souffle », in Objets du monde. Archives du vivant, Montréal, VLB éditeur, coll. « Le soi et l’autre », 2005.

Dans le même essai, Objets du monde, des notes sur Liève Lamb, dentellière de Louvain, sur la ville de Louvain elle-même et le chapitre « Mandelbaum » consacré à cet artiste bruxellois.

Le long poème Une pierre sur une pierre (Montréal, l’Hexagone, 2010) comporte des images issues de séjours à Louvain et à Bruxelles.

Dans Nuage de marbre (Montréal, Leméac, coll. « Ici l’ailleurs », 2006), allusions à la ville de Louvain (café Gambrinus, restaurant Lukemieke). (Nuage de marbre, Montréal, Leméac, coll. « Ici l’ailleurs », 2006).

L’essai La forme et le deuil comprend un essai substantiel, « Esthétique de la mémoire et de l’oubli », qui couvre l’ensemble de l’œuvre du photographe Stephen Sack. Trois autres chapitres du même livre font revivre des souvenirs bruxellois, « L’invention du regard », « A’Cuccagna » et « Archives du lac ».

Enfin, « Apologie du souvenir », qui figure dans De ce monde. Chroniques et proses, Le Noroît, Montréal, 2020, revient à Bruxelles à propos d’une résidence de Louise Warren à Passa Porta.