Gerard Reve ou la Virtuosité Impitoyable

Préface à En Route Vers La Fin

Gerard Reve

ou la Virtuosité Impitoyable

par Betrand Abraham

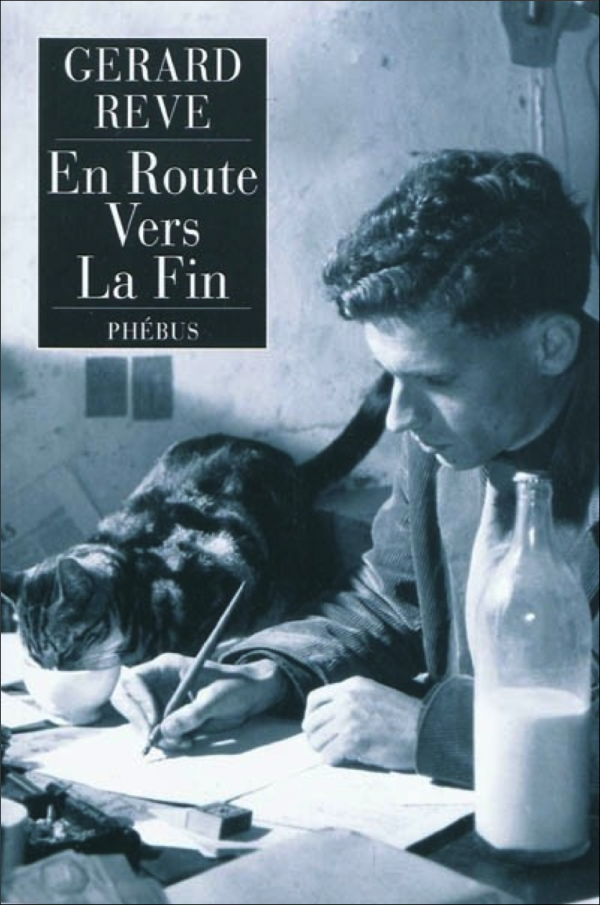

En donnant à deux de ses livres, En Route Vers La Fin (en néerlandais Op Weg Naar Het Einde) et « Plus Près de Toi » (Nader Tot U, non traduit en français à ce jour) une forme épistolaire, Gerard Reve a fait le choix d’un genre lui permettant de déployer très librement l’ingéniosité de son écriture. Les six lettres qu’on trouvera ici et qui s’adressent à un lecteur abstrait non spécifié sont d’abord parues séparément entre septembre 1962 et septembre 1963 dans la revue littéraire Tirade, dont Reve était alors rédacteur en chef. Si chacune d’entre elles trouve son unité en ce qu’elle renvoie d’une part à un « vécu » de nature « autobiographique » situé de façon précise dans le temps et l’espace, et d’autre part à ce qu’il est convenu d’appeler une ou des « thématiques », cette unité est dépassée et transcendée par le geste qui, les réunissant en une seule et même œuvre, confère à l’ensemble ce que nous choisissons d’appeler ici une « logique supérieure », et aboutit du même coup à faire du texte un des sommets de la production de l’auteur.

Gerard Reve est l’un des trois écrivains majeurs néerlandais de l’après-guerre, avec Willem Frederik Hermans et Harry Mulisch. Récompensée par de nombreux prix, son œuvre a, tout au long de sa vie, rencontré aux Pays-Bas des admirateurs fervents, passionnés, idolâtres, et des adversaires farouches, ces derniers ayant d’ailleurs souvent, bien malgré eux, contribué, par la réaction que suscitaient leurs attaques, à la popularité de l’auteur. Ainsi, le sénateur Algra, dont il est question dans plusieurs passages de En Route Vers La Fin et qui le décrivait comme un écrivain pervers, immoral et blasphémateur, ne fit que conforter son succès, ce dont Reve lui sut ironiquement gré, en baptisant plus tard « Maison Algra » une propriété qu’il avait acquise avec ses droits d’auteurs.

Gerard Reve est l’un des trois écrivains majeurs néerlandais de l’après-guerre, avec Willem Frederik Hermans et Harry Mulisch. Récompensée par de nombreux prix, son œuvre a, tout au long de sa vie, rencontré aux Pays-Bas des admirateurs fervents, passionnés, idolâtres, et des adversaires farouches, ces derniers ayant d’ailleurs souvent, bien malgré eux, contribué, par la réaction que suscitaient leurs attaques, à la popularité de l’auteur. Ainsi, le sénateur Algra, dont il est question dans plusieurs passages de En Route Vers La Fin et qui le décrivait comme un écrivain pervers, immoral et blasphémateur, ne fit que conforter son succès, ce dont Reve lui sut ironiquement gré, en baptisant plus tard « Maison Algra » une propriété qu’il avait acquise avec ses droits d’auteurs.

En France, c’est davantage par cette réputation sulfureuse – rappelée par la presse, lorsqu’en 2001 le roi Albert II de Belgique refusa de remettre le prix prestigieux des Lettres néerlandaises à l’écrivain à cause de sa relation avec son partenaire Joop Schafthuizen, suspecté de débauche sur un garçon mineur – que par son œuvre, encore trop peu traduite et relativement confidentielle, qu’est connu Reve. Son roman de 1947, Les Soirs (De Avonden), qui provoqua aux Pays-Bas lors de sa parution un choc à peu près comparable au coup de tonnerre que fut en France la publication en 1932 du Voyage au bout de la Nuit de Céline, n’a pas eu, lorsqu’il est paru en 1970 dans notre langue, le retentissement qu’il méritait. Il est vrai qu’à l’époque, la traduction en français des œuvres littéraires néerlandaises en était encore à ses balbutiements. Homosexualité, débauche, alcoolisme, provocation, telles sont les principales rubriques de la « fiche signalétique française » de Reve, à laquelle on ajoute volontiers la mention de son « catholicisme », histoire de rendre le mélange plus détonant.

Une phrase de Reve – et, à plus forte raison, une phrase de En Route Vers La Fin – est à l’oreille d’un Néerlandais cultivé immédiatement reconnaissable. Nous avons en effet affaire à un écrivain qui, au-delà d’un style, s’est forgé une langue dans la langue, un quasi-idiolecte (pour reprendre un mot cher à Roland Barthes) au point que ses créations langagières semblent révéler la présence d’un manque, d’une « lacune » dans la langue nationale : certains des néologismes de Reve ont en effet été, après coup, intégrés au néerlandais courant et figurent dans les dictionnaires, tandis que telle expression qui lui est propre est citée comme exemple illustrant l’emploi de tel ou tel mot. Dans les lignes qui vont suivre, nous voudrions faire comprendre au lecteur français les difficultés qui ont été les nôtres dans notre tâche de traducteur, justifier certains choix que nous avons été amené à faire, et donner une « idée » de ce qu’est l’univers de l’auteur, à l’idiome si singulier.

1/ La « langue de Reve » traverse simultanément de nombreuses « strates » du néerlandais : dans la même phrase cohabitent l’archaïsme délibéré, le néerlandais littéraire moderne, le néerlandais courant du XXe siècle, etc. Mais l’écriture de Reve n’est pas simplement juxtaposition d’états de langue différents, elle est confrontation et synthèse par lesquelles des éléments d’époques diverses, souvent détonants, acquièrent par leur rapprochement une valeur nouvelle. Le recours à telle ou telle forme déclinée – alors que les déclinaisons ont globalement disparu dans le néerlandais du XXe siècle – joue ici un rôle important. Le français n’ayant connu les déclinaisons qu’à l’époque médiévale, et Reve n’ayant qu’assez rarement recours au moyen néerlandais proprement dit, nous avons rarement fait appel à des formes médiévales du français, et nous avons compensé les effets qu’il était impossible de rendre directement (langue déclinée par exemple) par d’autres types d’archaïsmes.

1/ La « langue de Reve » traverse simultanément de nombreuses « strates » du néerlandais : dans la même phrase cohabitent l’archaïsme délibéré, le néerlandais littéraire moderne, le néerlandais courant du XXe siècle, etc. Mais l’écriture de Reve n’est pas simplement juxtaposition d’états de langue différents, elle est confrontation et synthèse par lesquelles des éléments d’époques diverses, souvent détonants, acquièrent par leur rapprochement une valeur nouvelle. Le recours à telle ou telle forme déclinée – alors que les déclinaisons ont globalement disparu dans le néerlandais du XXe siècle – joue ici un rôle important. Le français n’ayant connu les déclinaisons qu’à l’époque médiévale, et Reve n’ayant qu’assez rarement recours au moyen néerlandais proprement dit, nous avons rarement fait appel à des formes médiévales du français, et nous avons compensé les effets qu’il était impossible de rendre directement (langue déclinée par exemple) par d’autres types d’archaïsmes.

2/ Ce que nous disons des « couches » historiques de la langue s’applique aussi aux « niveaux » de langue, aux « registres » : à une traversée des époques se superpose alors une traversée des usages. Le néerlandais hyperlittéraire, le néerlandais recherché côtoient dans une même phrase la langue écrite courante, la langue « parlée », différentes formes de parlures ou de « jargons » (comme par exemple le ou les codes employés entre eux par les homosexuels), etc. Nous nous sommes efforcés d’atteindre sur ce point un effet global le plus proche possible de l’original.

3/ Les phrases de Reve sont fréquemment très longues. C’est notamment le cas dans la « Lettre d’Amsterdam », la seconde et peut-être la plus virtuose du livre, qui comporte par exemple une phrase d’environ cinquante lignes. Cette longueur est bien entendu inséparable du rythme et, bien au-delà, de la « logique » particulière au texte et à la pensée de l’auteur, logique qui nous semble être, comme nous nous en expliquerons plus loin, une composante essentielle du texte. Nous avons, partout, respecté scrupuleusement le découpage des phrases (à une ou deux exceptions près), tout en nous assurant de leur « lisibilité » car le français n’a pas la même « résistance » que le néerlandais à l’accumulation de certains types de propositions, de certaines tournures…

4/ L’orthographe de Reve s’affranchit souvent de la « norme ». Dans certains cas, de manière factuelle, le même mot pouvant être orthographié, dans tel ou tel passage, de façon différente. Nous avons rendu ces écarts en opérant des « déplacements » sur d’autres mots, compte tenu des différences de structure entre les deux langues. L’emploi très fréquent de la majuscule, par lequel le lexique revien confère des valeurs particulières à certains termes, a été scrupuleusement reproduit en français, y compris dans ses exceptions. D’autres écarts sont systématiques, et concernent toutes les occurrences de certains suffixes : dans les années soixante, Reve, comme le firent d’ailleurs d’autres écrivains néerlandais, modifia l’orthographe de ces terminaisons. Les changements apportés tendaient, en gros, à rapprocher la graphie de la prononciation orale. Nous avons délibérément choisi d’orthographier normalement les suffixes français correspondants. D’une part parce que le rapport des deux langues à « leur » orthographe est autre : le français moderne oppose une résistance beaucoup plus forte aux modifications ou aux « réformes » que le néerlandais. Mais surtout parce qu’orthographier autrement tous les mots présentant en français des suffixes comme -TION, ou -SSION (la permutation des graphies de ces deux suffixes aurait été possible) nous paraissait gratuit, arbitraire et finalement peu productif dans notre langue. Le jeu sur l’orthographe, s’il est bien sûr attesté dans la littérature française du XXe siècle (qu’on pense à Queneau par exemple), est en général fortement lié à des effets de sens, même quand il a pour objectif avéré de se rapprocher de la prononciation. D’autre part, une application systématique d’un changement orthographique est de toute façon vite « intégrée » par le lecteur, et devient alors un phénomène de surface dont la perception se trouve rapidement neutralisée dans l’acte de lecture. Ce qui revient à dire qu’en français tout du moins, une telle application, non liée comme aux Pays-Bas à une pratique littéraire attestée chez plusieurs écrivains à une époque déterminée, n’aurait guère été plus que l’équivalent d’une trop facile (et donc mauvaise) contrainte de type oulipien, au rendement très faible en termes de créativité.

4/ L’orthographe de Reve s’affranchit souvent de la « norme ». Dans certains cas, de manière factuelle, le même mot pouvant être orthographié, dans tel ou tel passage, de façon différente. Nous avons rendu ces écarts en opérant des « déplacements » sur d’autres mots, compte tenu des différences de structure entre les deux langues. L’emploi très fréquent de la majuscule, par lequel le lexique revien confère des valeurs particulières à certains termes, a été scrupuleusement reproduit en français, y compris dans ses exceptions. D’autres écarts sont systématiques, et concernent toutes les occurrences de certains suffixes : dans les années soixante, Reve, comme le firent d’ailleurs d’autres écrivains néerlandais, modifia l’orthographe de ces terminaisons. Les changements apportés tendaient, en gros, à rapprocher la graphie de la prononciation orale. Nous avons délibérément choisi d’orthographier normalement les suffixes français correspondants. D’une part parce que le rapport des deux langues à « leur » orthographe est autre : le français moderne oppose une résistance beaucoup plus forte aux modifications ou aux « réformes » que le néerlandais. Mais surtout parce qu’orthographier autrement tous les mots présentant en français des suffixes comme -TION, ou -SSION (la permutation des graphies de ces deux suffixes aurait été possible) nous paraissait gratuit, arbitraire et finalement peu productif dans notre langue. Le jeu sur l’orthographe, s’il est bien sûr attesté dans la littérature française du XXe siècle (qu’on pense à Queneau par exemple), est en général fortement lié à des effets de sens, même quand il a pour objectif avéré de se rapprocher de la prononciation. D’autre part, une application systématique d’un changement orthographique est de toute façon vite « intégrée » par le lecteur, et devient alors un phénomène de surface dont la perception se trouve rapidement neutralisée dans l’acte de lecture. Ce qui revient à dire qu’en français tout du moins, une telle application, non liée comme aux Pays-Bas à une pratique littéraire attestée chez plusieurs écrivains à une époque déterminée, n’aurait guère été plus que l’équivalent d’une trop facile (et donc mauvaise) contrainte de type oulipien, au rendement très faible en termes de créativité.

5/ Mais nous voudrions insister sur l’aspect essentiel de En Route Vers La Fin qui n’est d’ailleurs que le prolongement de tout ce que nous avons esquissé jusqu’ici sur l’idiome revien. Traversée des strates de la langue, traversée des usages, les six lettres effectuent aussi la traversée d’autres textes (au sens large du mot) : textes littéraires, texte biblique, expressions toutes faites et clichés, « mots » de l’Autre ou autres textes du « je » qui se pose à la fois comme le Même et comme l’Autre (cf. la fréquence des énoncés suivis de la mention : « comme dit l’autre », « dis-je toujours », etc., ou la façon qu’a Reve d’interpeller le lecteur, de reprendre en corrigeant ce qu’il a dit lui-même auparavant). Bref, il y a là tout ce qui fait la dynamique d’une œuvre qui se constitue en remodelant, en reformulant, en renversant sans cesse ce qu’elle a dit, ce qui se dit, ce qui a été écrit par d’autres. Autant de phénomènes qui relèvent de ce que Julia Kristeva, après Bakhtine, a nommé « intertextualité ». L’intertexte de Reve est immense, explicite parfois (emprunts à des auteurs dont le nom est mentionné), mais le plus souvent implicite, caché, travesti, et encore plus indécelable par le lecteur français que par le lecteur néerlandais puisque les allusions renvoient à des auteurs, à des formes figées, à des dictons, etc. inconnus du public français. Nous avons donc choisi, pour rendre sensible la présence de cette « parole ou écriture de l’autre », de faire appel, ça et là, à des intertextes connus du lecteur français, au risque de nous écarter légèrement de la lettre du texte original. Le lecteur trouvera, par le jeu sur l’orthographe de tel ou tel mot (« merdre » au lieu de « merde » entre autres), des allusions à Alfred Jarry ; ailleurs, une citation de Charles Trenet ou encore des formules qui peuvent faire penser à Lautréamont… Autant d’auteurs vraisemblablement étrangers à la culture de Reve, ou qu’il ne convoque en tout cas pas ici, mais qui nous ont paru proches par l’esprit d’intertextes spécifiquement néerlandais mis à profit par notre auteur (entre autres l’œuvre de Marten Toonder, trop peu connue en France). Sans jamais supprimer les références à ces intertextes – que nous avons au contraire essayé d’éclairer par des notes de bas de page –, nous les avons « acclimatés» et pour ainsi dire renforcés, en disséminant de petites traces « graphiques » qui renvoient à l’horizon de lecture du public français. Autrement dit, nous avons considéré le texte de Reve comme une sorte d’hologramme : un fragment devait pouvoir permettre de susciter et de réveiller la totalité d’une image qui se serait avérée moins parlante si elle avait été directement appelée par des éléments moins accessibles au lecteur. En même temps que nous contribuions à la production d’écarts orthographiques (en faisant par exemple appel à Jarry) nous « stimulions » de façon analogique, pour le lecteur français, cette dimension si importante de l’intertextualité.

5/ Mais nous voudrions insister sur l’aspect essentiel de En Route Vers La Fin qui n’est d’ailleurs que le prolongement de tout ce que nous avons esquissé jusqu’ici sur l’idiome revien. Traversée des strates de la langue, traversée des usages, les six lettres effectuent aussi la traversée d’autres textes (au sens large du mot) : textes littéraires, texte biblique, expressions toutes faites et clichés, « mots » de l’Autre ou autres textes du « je » qui se pose à la fois comme le Même et comme l’Autre (cf. la fréquence des énoncés suivis de la mention : « comme dit l’autre », « dis-je toujours », etc., ou la façon qu’a Reve d’interpeller le lecteur, de reprendre en corrigeant ce qu’il a dit lui-même auparavant). Bref, il y a là tout ce qui fait la dynamique d’une œuvre qui se constitue en remodelant, en reformulant, en renversant sans cesse ce qu’elle a dit, ce qui se dit, ce qui a été écrit par d’autres. Autant de phénomènes qui relèvent de ce que Julia Kristeva, après Bakhtine, a nommé « intertextualité ». L’intertexte de Reve est immense, explicite parfois (emprunts à des auteurs dont le nom est mentionné), mais le plus souvent implicite, caché, travesti, et encore plus indécelable par le lecteur français que par le lecteur néerlandais puisque les allusions renvoient à des auteurs, à des formes figées, à des dictons, etc. inconnus du public français. Nous avons donc choisi, pour rendre sensible la présence de cette « parole ou écriture de l’autre », de faire appel, ça et là, à des intertextes connus du lecteur français, au risque de nous écarter légèrement de la lettre du texte original. Le lecteur trouvera, par le jeu sur l’orthographe de tel ou tel mot (« merdre » au lieu de « merde » entre autres), des allusions à Alfred Jarry ; ailleurs, une citation de Charles Trenet ou encore des formules qui peuvent faire penser à Lautréamont… Autant d’auteurs vraisemblablement étrangers à la culture de Reve, ou qu’il ne convoque en tout cas pas ici, mais qui nous ont paru proches par l’esprit d’intertextes spécifiquement néerlandais mis à profit par notre auteur (entre autres l’œuvre de Marten Toonder, trop peu connue en France). Sans jamais supprimer les références à ces intertextes – que nous avons au contraire essayé d’éclairer par des notes de bas de page –, nous les avons « acclimatés» et pour ainsi dire renforcés, en disséminant de petites traces « graphiques » qui renvoient à l’horizon de lecture du public français. Autrement dit, nous avons considéré le texte de Reve comme une sorte d’hologramme : un fragment devait pouvoir permettre de susciter et de réveiller la totalité d’une image qui se serait avérée moins parlante si elle avait été directement appelée par des éléments moins accessibles au lecteur. En même temps que nous contribuions à la production d’écarts orthographiques (en faisant par exemple appel à Jarry) nous « stimulions » de façon analogique, pour le lecteur français, cette dimension si importante de l’intertextualité.

6/ Tout effet de sens présuppose un arrêt, une stase, une pause dans le flux de la langue. Signifier, c’est nécessairement fixer. Et nous touchons là un problème crucial chez Reve. Car l’écrivain qui dit lui-même être toujours en train de courir plusieurs lièvres à la fois, être en proie à une pulsion qui le porte à toujours devancer ce qu’il dit et ce qu’il pense – de là le rythme parfois tumultueux et à première vue incohérent de sa prose – vit cette nécessité de la « fixation » du sens comme une contrainte presque insupportable, comme une limite, même si la forme épistolaire, qui supporte assez aisément le passage du coq à l’âne par exemple, lui laisse davantage de jeu que d’autres genres. Il faut donc à la fois satisfaire à cet impératif de fixation et ruser avec lui. Quand cela ne fonctionne pas, ce n’est jamais, selon Reve lui-même, la page blanche qui guette, mais au contraire l’accumulation de brouillons (qu’un « collectionneur » quelque part, rachète d’ailleurs à l’auteur !), et la multiplication galopante de boulettes de papier noircies par l’encre.

6/ Tout effet de sens présuppose un arrêt, une stase, une pause dans le flux de la langue. Signifier, c’est nécessairement fixer. Et nous touchons là un problème crucial chez Reve. Car l’écrivain qui dit lui-même être toujours en train de courir plusieurs lièvres à la fois, être en proie à une pulsion qui le porte à toujours devancer ce qu’il dit et ce qu’il pense – de là le rythme parfois tumultueux et à première vue incohérent de sa prose – vit cette nécessité de la « fixation » du sens comme une contrainte presque insupportable, comme une limite, même si la forme épistolaire, qui supporte assez aisément le passage du coq à l’âne par exemple, lui laisse davantage de jeu que d’autres genres. Il faut donc à la fois satisfaire à cet impératif de fixation et ruser avec lui. Quand cela ne fonctionne pas, ce n’est jamais, selon Reve lui-même, la page blanche qui guette, mais au contraire l’accumulation de brouillons (qu’un « collectionneur » quelque part, rachète d’ailleurs à l’auteur !), et la multiplication galopante de boulettes de papier noircies par l’encre.

Tout l’art de Reve nous semble s’expliquer par cette double tension : l’œuvre fourmille d’éléments qui, métaphoriquement parlant, font « bloc », mais, en même temps, tout « bloc » produit d’infinies lignes de fuite. Trois exemples, pris à des niveaux de signification différents, suffiront à faire comprendre cette dimension de l’imaginaire scriptural de Reve.

Arrêtons-nous en premier lieu sur la description des architectures : celle de tel hôtel forteresse de la première lettre, celle du manoir de Oofi dans la seconde lettre ou de la Gunner’s Hut de la quatrième lettre, résidence « de plaisance » de l’ami P, celle de la maison de Lizzy dans la dernière lettre… Elles renvoient toutes à des intertextes identifiables et parfois explicitement désignés : ainsi les cartoons de Chas Addams, mais aussi – de façon moins évidente pour le lecteur français – les « récits illustrés » de Toonder auquel Reve emprunte nombre d’expressions. Quiconque parcourt un des albums de cet auteur prolixe (mais peu traduit) tombera très vite sur une de ces constructions tenant à la fois du château fort et de la bicoque, semi-ruine cocasse et inquiétante. On voit ici comment le rapport à une forme graphique dessinée (et non écrite) – donc forcément stylisée – joue dans l’écriture le rôle d’un fixateur. Mais la ruse est inhérente au respect de la contrainte : en fixant par l’appel au cartoon, au dessin, ses architectures dans une sorte de modèle, Reve ouvre en même temps à un autre « texte » : la production du sens est ouverture de lignes de fuite vers un autre objet et un autre imaginaire.

Second exemple : la façon très spécifique et inimitable qu’a Reve d’enfermer l’identité de presque tous ses personnages (« réels comme fictifs ») dans des expressions périphrastiques suggestives, au risque, pourrait-on penser, de les réduire à une essence stylisée, voire à une mécanique : Le Gibier de Choix Faisant dans la plomberie (Loodgietend Prijsdier), le Jeune Néerlandais d’origine indonésienne, la Créature des Hôtels ou Créature Grisonnante, La Famille des Pourchassés Inconnus, etc. L’univers de Toonder et, au-delà, celui de la bande dessinée, ne sont, là encore, pas loin. La stylisation liée à ce type d’expressions et le recours fréquent à la majuscule satisfont une fois de plus aux exigences de la production du sens comme fixation, mais en même temps ouvrent l’œuvre sur l’infini du mythe. Tout ce qui peut relever de l’archétypal dans les constructions ainsi élaborées projette en imagination le lecteur vers le récit mythique, voire mythologique.

Dernier exemple, l’omniprésence du rituel et du rite dans le texte. Rituel presque ascétique de la prise de nourriture qui s’accompagne d’un dégoût pour la plupart des restaurants, rituels entourant l’acte sexuel, et décomposition de cet acte sexuel en une succession de micro-rites, rituel religieux, ritualisation du rapport avec les animaux, rituel de l’écriture, rituel lié à l’imbibition alcoolique. Leur est attachée toute une série d’affects (que la majuscule tend à constituer comme autant d’entités, d’états ou d’humeurs bien spécifiques) ainsi qu’une scansion de la vie de l’auteur en périodes (Période Grise, Période Noire, Période Violette…), qui renvoie d’ailleurs à son tour aux titres d’autres œuvres de Reve. Tout ceci paraît à première vue former une sorte de catalogue des Obsessions et des Habitudes maniaques, des Maux et des Aléas de l’existence. Mais c’est oublier le fait que tous les rites s’interpénètrent, se mêlent, se décryptent, se fécondent, se détruisent les uns les autres en une sorte de carnaval qui ramène d’ailleurs au passage toute transcendance à une immanence, rabat la métaphysique sur la logique de la production verbale. Ce qui nous amène à notre dernier point, fondamental : le lien entre création littéraire et mise en place d’un univers logique qui joue sur les contradictions, les dépasse, s’inscrit au-delà de l’opposition binaire entre le OU et le ET, récuse l’opposition entre principe de plaisir et principe de réalité (le bel adolescent appelé par la lettre jetée à la mer n’aura jamais cette lettre, et pourtant il sera là et attendra le scripteur à l’hôtel) et du même coup fait de l’humour, de l’ironie, de la critique, de la satire, de la dérision, de l’auto-dérision, de la provocation, de la réflexion voire du soi-disant blasphème, non une série d’attitudes distinctes et successives, mais des points de fuite sur une ligne continue et toujours mouvante. Ceci grâce à la dynamique d’une langue dans laquelle il est vain de chercher à séparer forme et contenu, d’une langue qui pourrait être caractérisée par les mots employés par Rimbaud : production de « pensée accrochant la pensée et tirant ».

Dernier exemple, l’omniprésence du rituel et du rite dans le texte. Rituel presque ascétique de la prise de nourriture qui s’accompagne d’un dégoût pour la plupart des restaurants, rituels entourant l’acte sexuel, et décomposition de cet acte sexuel en une succession de micro-rites, rituel religieux, ritualisation du rapport avec les animaux, rituel de l’écriture, rituel lié à l’imbibition alcoolique. Leur est attachée toute une série d’affects (que la majuscule tend à constituer comme autant d’entités, d’états ou d’humeurs bien spécifiques) ainsi qu’une scansion de la vie de l’auteur en périodes (Période Grise, Période Noire, Période Violette…), qui renvoie d’ailleurs à son tour aux titres d’autres œuvres de Reve. Tout ceci paraît à première vue former une sorte de catalogue des Obsessions et des Habitudes maniaques, des Maux et des Aléas de l’existence. Mais c’est oublier le fait que tous les rites s’interpénètrent, se mêlent, se décryptent, se fécondent, se détruisent les uns les autres en une sorte de carnaval qui ramène d’ailleurs au passage toute transcendance à une immanence, rabat la métaphysique sur la logique de la production verbale. Ce qui nous amène à notre dernier point, fondamental : le lien entre création littéraire et mise en place d’un univers logique qui joue sur les contradictions, les dépasse, s’inscrit au-delà de l’opposition binaire entre le OU et le ET, récuse l’opposition entre principe de plaisir et principe de réalité (le bel adolescent appelé par la lettre jetée à la mer n’aura jamais cette lettre, et pourtant il sera là et attendra le scripteur à l’hôtel) et du même coup fait de l’humour, de l’ironie, de la critique, de la satire, de la dérision, de l’auto-dérision, de la provocation, de la réflexion voire du soi-disant blasphème, non une série d’attitudes distinctes et successives, mais des points de fuite sur une ligne continue et toujours mouvante. Ceci grâce à la dynamique d’une langue dans laquelle il est vain de chercher à séparer forme et contenu, d’une langue qui pourrait être caractérisée par les mots employés par Rimbaud : production de « pensée accrochant la pensée et tirant ».

7/ Il suffit de voir dans la deuxième lettre la façon dont le motif stéréotypé du Carpe Diem (« Cueille le jour, dis-je tout le temps ») est carnavalisé par une série vertigineuse de métaphores et d’associations (arracher / plumer / plumaison / cueillir sexuellement / sexuellement cueillable, etc.), de prêter attention à la théorie développée dans la dernière lettre sur l’élaboration de la Fiction Littéraire, dont le pivot est cette notion à la fois tourmentée (car rattachée à la figure biblique du Serpent Ancien) et désopilante de Fait Non Pertinent, ou même de suivre dans leur articulation les propositions très concrètes que fait Reve à propos de la situation économique de l’écrivain aux Pays-Bas (mécanismes de subvention, etc.) par rapport aux autres propositions ou refus de propositions de ses collègues ou adversaires, pour voir combien l’instrument logique (notion à laquelle correspondrait au moins en partie ce que le critique revien néerlandais Sjaak Hubregtse nomme l’« ironie romantique » de l’auteur) est au cœur de la création chez Reve. S’il faut placer cet écrivain à la stature internationale parmi des grands noms connus du lecteur français, c’est sur une ligne elle aussi mouvante et traversée de multiples autres lignes passant par Rimbaud, Lewis Caroll (mentionné explicitement par Reve), Jarry, Lautréamont, Beckett, etc., et non dans une filiation. Et c’est dans cet esprit que nous l’avons traduit.

Bertrand Abraham

Agrégé de lettres modernes, spécialiste de linguistique et membre du groupe de recherches Paris VII sur Victor Hugo, Bertrand Abraham vient de remporter le Prix des Phares du Nord pour sa traduction de Op Weg naar het Einde de Gerard Reve : En Route vers la Fin, Phébus, 2010.

Autres ouvrages de sa main

traduits du néerlandais

Klaas Hendrikse, Croire en un Dieu qui n’existe pas. Manifeste d’un pasteur athée, Labor et Fides, 2011.

Douwe Draaisma, Une histoire de la mémoire, Flammarion, 2010.

Gerbrand Bakker, Là-haut tout est calme, Gallimard, 2009.

W.G.C. Byvanck, cinq articles sur Paul Claudel in Claudel et la Hollande, Poussière d’Or, 2009.

Geert Mak, Voyage d’un Européen à travers le XXe siècle, Gallimard, 2007.

Tomy Wieringa, Tout sur Tristan, Alterédit, 2007.

Saïd el Hadji, Les Jours de Shaytan, Gaïa, 2004.

Renate Dorrestein, Sans merci, Belfond, 2003.

Marteen ’t Hart, Le Retardataire, Belfond, 2002.

Frans Kellendonk, Le Bon à rien, Le Passeur, 2002.

Avec cette saveur de fantastique digne d’un conte traditionnel racontée par Geert de Kockere et ce graphisme fin et mystérieux signé Kaatje Vermeire,

Avec cette saveur de fantastique digne d’un conte traditionnel racontée par Geert de Kockere et ce graphisme fin et mystérieux signé Kaatje Vermeire,  Son très grand format et ses teintes boisées et naturelles font de La Grande dame et le petit garçon un objet vraiment raffiné, agréable et intrigant à découvrir. Spécialisée dans la gravure, Kaatje Vermeire use ici de plusieurs techniques d’estampes comme la gravure pointe sèche, la xylo, la lino ou la lithogravure pour délivrer cette atmosphère d’abord sombre et mystérieuse, à la limite de l’oppression, qui se transforme doucement en une sorte de frise lumineuse, assez ornementale, à mesure que l’on découvre qui est vraiment la « grande dame ». Au fil des pages, les planches qui s’amorçaient dans des teintes plutôt monochromes et tramées (notamment les nervures du bois apparentes) laissent place aux couleurs et au foisonnement de motifs fleuris, tels que les papiers peints « de grand-mère » ou la dentelle. Le visage d’abord fermé et incertain de cette voisine menaçante arbore finalement des traits fins et précis. Sa maison vue de l’extérieur prenant de prime abord des allures d’antre maléfique devient quand on la dévoile à travers les yeux du petit garçon une caverne d’Ali Baba ou un palais merveilleux. Le trait lui-même qui trace les silhouettes des deux personnages, répondant à l’ambiguïté du texte de Geert de Kockere, oscille constamment entre le réaliste et le fantastique. L’aspect figé des contours de chacun confère une élégante impression d’étrangeté propre au théâtre d’ombres chinoises, amplifiée par le contraste constant entre le très grand et le très petit (les deux protagonistes, les figures humaines face à la grandeur des majestueuses façades urbaines).

Son très grand format et ses teintes boisées et naturelles font de La Grande dame et le petit garçon un objet vraiment raffiné, agréable et intrigant à découvrir. Spécialisée dans la gravure, Kaatje Vermeire use ici de plusieurs techniques d’estampes comme la gravure pointe sèche, la xylo, la lino ou la lithogravure pour délivrer cette atmosphère d’abord sombre et mystérieuse, à la limite de l’oppression, qui se transforme doucement en une sorte de frise lumineuse, assez ornementale, à mesure que l’on découvre qui est vraiment la « grande dame ». Au fil des pages, les planches qui s’amorçaient dans des teintes plutôt monochromes et tramées (notamment les nervures du bois apparentes) laissent place aux couleurs et au foisonnement de motifs fleuris, tels que les papiers peints « de grand-mère » ou la dentelle. Le visage d’abord fermé et incertain de cette voisine menaçante arbore finalement des traits fins et précis. Sa maison vue de l’extérieur prenant de prime abord des allures d’antre maléfique devient quand on la dévoile à travers les yeux du petit garçon une caverne d’Ali Baba ou un palais merveilleux. Le trait lui-même qui trace les silhouettes des deux personnages, répondant à l’ambiguïté du texte de Geert de Kockere, oscille constamment entre le réaliste et le fantastique. L’aspect figé des contours de chacun confère une élégante impression d’étrangeté propre au théâtre d’ombres chinoises, amplifiée par le contraste constant entre le très grand et le très petit (les deux protagonistes, les figures humaines face à la grandeur des majestueuses façades urbaines).

Né à Anvers en 1920, Hubert Lampo a suivi le parcours traditionnel des écrivains belges, placé sous le signe du second métier. Successivement instituteur, journaliste et inspecteur des bibliothèques, il mène en effet depuis 1943 une carrière littéraire sans heurts, dont le succès jamais démenti parvient – ô miracle – à concilier les louanges d’une critique exigeante et la fidélité sans faille d’un public des plus diversifiés. Auteur précoce, Hubert Lampo débute par une brève prose poétique (Don Juan et la dernière nymphe, 1943), avant d’attirer l’attention de la critique par des romans psychologiques (notamment Hélène Defraye, 1944) et des nouvelles d’inspiration fantastique (Réverbères sous la pluie, 1945). Jusque-là, hormis la rigueur de l’écriture et l’expression de convictions humanistes qui caractériseront la suite de son œuvre, rien ne le distingue vraiment d’une tradition littéraire de qualité dont, à l’époque, un Maurice Roelants, un Stijn Streuvels ou un Willem Elsschot constituent – dans des registres bien différents, il est vrai – les figures de proue. Et pourtant, on trouve déjà dans ces premiers textes les éléments qui confèreront plus tard à l’œuvre de Lampo son cachet inimitable.

Né à Anvers en 1920, Hubert Lampo a suivi le parcours traditionnel des écrivains belges, placé sous le signe du second métier. Successivement instituteur, journaliste et inspecteur des bibliothèques, il mène en effet depuis 1943 une carrière littéraire sans heurts, dont le succès jamais démenti parvient – ô miracle – à concilier les louanges d’une critique exigeante et la fidélité sans faille d’un public des plus diversifiés. Auteur précoce, Hubert Lampo débute par une brève prose poétique (Don Juan et la dernière nymphe, 1943), avant d’attirer l’attention de la critique par des romans psychologiques (notamment Hélène Defraye, 1944) et des nouvelles d’inspiration fantastique (Réverbères sous la pluie, 1945). Jusque-là, hormis la rigueur de l’écriture et l’expression de convictions humanistes qui caractériseront la suite de son œuvre, rien ne le distingue vraiment d’une tradition littéraire de qualité dont, à l’époque, un Maurice Roelants, un Stijn Streuvels ou un Willem Elsschot constituent – dans des registres bien différents, il est vrai – les figures de proue. Et pourtant, on trouve déjà dans ces premiers textes les éléments qui confèreront plus tard à l’œuvre de Lampo son cachet inimitable.

«

«  Née le 2 février 1972 à Gendt, près de Nimègue, dans un milieu catholique,

Née le 2 février 1972 à Gendt, près de Nimègue, dans un milieu catholique,

Au début du récit, elle fait la connaissance d’une nouvelle élève de sa classe : Ina. Celle-ci

Au début du récit, elle fait la connaissance d’une nouvelle élève de sa classe : Ina. Celle-ci Le personnage principal, Dominique Seegers, vient d’emménager à Amsterdam, loin de sa région natale près de Nimègue où elle a passé une vie estudiantine malheureuse et où sa mère, placée dans une maison de retraite, souffre de sénilité. Son père est mort d’un cancer quelques années plus tôt. Chaque fois qu’elle rend visite à sa mère, Dominique sent qu’elle démérite auprès d’elle. Vient-elle pour sa mère, pour le personnel soignant, pour elle-même ? C’est ainsi que naît en elle le besoin d’une autorité compétente pour la juger. Elle se crée un petit dieu, qui bientôt s’avère être un dieu minable, un témoin lâche.

Le personnage principal, Dominique Seegers, vient d’emménager à Amsterdam, loin de sa région natale près de Nimègue où elle a passé une vie estudiantine malheureuse et où sa mère, placée dans une maison de retraite, souffre de sénilité. Son père est mort d’un cancer quelques années plus tôt. Chaque fois qu’elle rend visite à sa mère, Dominique sent qu’elle démérite auprès d’elle. Vient-elle pour sa mère, pour le personnel soignant, pour elle-même ? C’est ainsi que naît en elle le besoin d’une autorité compétente pour la juger. Elle se crée un petit dieu, qui bientôt s’avère être un dieu minable, un témoin lâche. L’étudiante Lucie, dont les parents sont morts, a été élevée par ses grands-parents dans le sud des Pays-Bas, des paysans réalistes et pragmatiques qui ne montrent pas leurs émotions. Lucie s’est détournée d’eux. Depuis trois ans, le contact s’est limité à des cartes postales à l’occasion des anniversaires et de Noël. Lorsque le grand-père tombe malade, Lucie vient le voir et reste quelque temps. De nouveau, il lui faut vivre avec eux, cette fois dans des circonstances difficiles. Lucie aspire à devenir dramaturge ; en guise de thème, elle retient la figure d’un terroriste américain condamné à la peine de mort. Alors qu’elle pénètre de façon quasi obsessionnelle dans la tête de cet inconnu, elle se perd dans le monde concret de ses grands-parents ; parallèlement, l’état de son grand-père ne cesse de s’aggraver. À la ferme, les journées présentent une structure immuable. Les sujets de conversation se limitent au virage dangereux du chemin du village et aux préparatifs de la kermesse annuelle. Attendre la mort de grand-père est devenu une activité routinière.

L’étudiante Lucie, dont les parents sont morts, a été élevée par ses grands-parents dans le sud des Pays-Bas, des paysans réalistes et pragmatiques qui ne montrent pas leurs émotions. Lucie s’est détournée d’eux. Depuis trois ans, le contact s’est limité à des cartes postales à l’occasion des anniversaires et de Noël. Lorsque le grand-père tombe malade, Lucie vient le voir et reste quelque temps. De nouveau, il lui faut vivre avec eux, cette fois dans des circonstances difficiles. Lucie aspire à devenir dramaturge ; en guise de thème, elle retient la figure d’un terroriste américain condamné à la peine de mort. Alors qu’elle pénètre de façon quasi obsessionnelle dans la tête de cet inconnu, elle se perd dans le monde concret de ses grands-parents ; parallèlement, l’état de son grand-père ne cesse de s’aggraver. À la ferme, les journées présentent une structure immuable. Les sujets de conversation se limitent au virage dangereux du chemin du village et aux préparatifs de la kermesse annuelle. Attendre la mort de grand-père est devenu une activité routinière. Le jour où les protagonistes ont prévu de déménager, la femme et narratrice décide de ne pas quitter l'appartement. Elle veut rester à tout prix, rien ne doit changer. Elle enferme son partenaire et lui tient un discours-fleuve. Elle l’a ligoté sur le lit ; il ne peut ni bouger ni parler. Elle n’a pas envie de le connaître mieux, préfère le voir comme si c’était la première fois qu’ils se rencontraient, comme s’ils étaient encore des étrangers l’un pour l’autre. Elle refuse d’aller plus loin, elle souhaite que sa vie s’arrête au « point culminant » de leur relation.

Le jour où les protagonistes ont prévu de déménager, la femme et narratrice décide de ne pas quitter l'appartement. Elle veut rester à tout prix, rien ne doit changer. Elle enferme son partenaire et lui tient un discours-fleuve. Elle l’a ligoté sur le lit ; il ne peut ni bouger ni parler. Elle n’a pas envie de le connaître mieux, préfère le voir comme si c’était la première fois qu’ils se rencontraient, comme s’ils étaient encore des étrangers l’un pour l’autre. Elle refuse d’aller plus loin, elle souhaite que sa vie s’arrête au « point culminant » de leur relation. Dans ce recueil de nouvelles, Esther Gerritsen s’approche du monde d’une manière scrupuleuse. Ses personnages sont envahis par l’univers qui nous entoure et cherchent une logique pour mieux le comprendre. La nouvelle éponyme – « Conscience privilégiée », expression empruntée à Oliver Sachs, le célèbre neurologue anglais – envisage l’homme comme un être qui attribue un sens spirituel aux phénomènes qui lui échappent. Ainsi, les révélations de Hildegarde von Bingen s’expliqueraient par des crises de migraines et ne viendraient pas de Dieu. Les visions en question auraient été des hallucinations. C’est la conscience privilégiée de la bénédictine qui leur aurait conféré une portée spirituelle.

Dans ce recueil de nouvelles, Esther Gerritsen s’approche du monde d’une manière scrupuleuse. Ses personnages sont envahis par l’univers qui nous entoure et cherchent une logique pour mieux le comprendre. La nouvelle éponyme – « Conscience privilégiée », expression empruntée à Oliver Sachs, le célèbre neurologue anglais – envisage l’homme comme un être qui attribue un sens spirituel aux phénomènes qui lui échappent. Ainsi, les révélations de Hildegarde von Bingen s’expliqueraient par des crises de migraines et ne viendraient pas de Dieu. Les visions en question auraient été des hallucinations. C’est la conscience privilégiée de la bénédictine qui leur aurait conféré une portée spirituelle.

Il se trouve qu’à cette époque, j’animais un atelier d’écriture dans une prison. On m’avait demandé d’intervenir devant un groupe de prisonniers dont deux étaient des assassins. Je ne tenais pas à savoir lesquels ; je voulais les traiter tous de la même façon, tout simplement comme des êtres humains. Au bout de deux mois et demi, au rythme de trois heures par semaine, j’étais incapable de dire lesquels étaient des assassins. Aurais-je essayé d’en désigner un que je me serais trompé. J’avais appris entre-temps que dans tout être humain se cache un criminel. Deuxième chose que je venais d’apprendre : il faut avoir un minimum de chance dans la vie. Un des prisonniers, garçon de vingt trois ans, m’a demandé si je connaissais Le Procès de Kafka. Oui, je l’avais lu. Il me dit que lui aussi l’avait lu et il me donna une analyse du livre appliquée à son propre procès et à l’existence en milieu carcéral. Jamais encore je n’avais entendu une analyse aussi brillante d’un roman. Je lui ai demandé s’il faisait des études. Il m’a répondu qu’il avait quitté l’école avant même la fin du primaire puis il a résumé sa vie en quelques phrases : né dans une famille pauvre, abusé sexuellement par son père quand il avait six ans puis par quelqu’un d’autre dans une famille d’accueil, placé dans un orphelinat, années passées sans recevoir d’affection, recours à la drogue, vols pour se procurer de la drogue, prison… En l’écoutant, j’ai compris que ce jeune homme était à la fois un délinquant et une victime de la vie. Aussi, quand mon éditeur m’a dit de ne pas faire de Victor Hoppe un monstre, j’ai su que je devais raconter l'histoire de ce dernier et non celle des trois garçons. Comment Victor est-il devenu tel qu’il est ? Pourquoi aspire-t-il à se cloner ? Pourquoi est-il dans l’incapacité de donner de l’amour ?... J’ai alors jeté ma première partie et suis reparti de zéro. En optant pour une nouvelle perspective narrative et un nouveau propos.

Il se trouve qu’à cette époque, j’animais un atelier d’écriture dans une prison. On m’avait demandé d’intervenir devant un groupe de prisonniers dont deux étaient des assassins. Je ne tenais pas à savoir lesquels ; je voulais les traiter tous de la même façon, tout simplement comme des êtres humains. Au bout de deux mois et demi, au rythme de trois heures par semaine, j’étais incapable de dire lesquels étaient des assassins. Aurais-je essayé d’en désigner un que je me serais trompé. J’avais appris entre-temps que dans tout être humain se cache un criminel. Deuxième chose que je venais d’apprendre : il faut avoir un minimum de chance dans la vie. Un des prisonniers, garçon de vingt trois ans, m’a demandé si je connaissais Le Procès de Kafka. Oui, je l’avais lu. Il me dit que lui aussi l’avait lu et il me donna une analyse du livre appliquée à son propre procès et à l’existence en milieu carcéral. Jamais encore je n’avais entendu une analyse aussi brillante d’un roman. Je lui ai demandé s’il faisait des études. Il m’a répondu qu’il avait quitté l’école avant même la fin du primaire puis il a résumé sa vie en quelques phrases : né dans une famille pauvre, abusé sexuellement par son père quand il avait six ans puis par quelqu’un d’autre dans une famille d’accueil, placé dans un orphelinat, années passées sans recevoir d’affection, recours à la drogue, vols pour se procurer de la drogue, prison… En l’écoutant, j’ai compris que ce jeune homme était à la fois un délinquant et une victime de la vie. Aussi, quand mon éditeur m’a dit de ne pas faire de Victor Hoppe un monstre, j’ai su que je devais raconter l'histoire de ce dernier et non celle des trois garçons. Comment Victor est-il devenu tel qu’il est ? Pourquoi aspire-t-il à se cloner ? Pourquoi est-il dans l’incapacité de donner de l’amour ?... J’ai alors jeté ma première partie et suis reparti de zéro. En optant pour une nouvelle perspective narrative et un nouveau propos. Le roman s’est alors écrit tout seul, l’intrigue se dégageait clairement, je me doutais que le lecteur, en découvrant la première partie, partagerait les préjugés des habitants du village de Wolfheim, je voulais qu’il condamne Victor avant de découvrir l’histoire de son enfance : le bébé rejeté par ses parents, les premières années de l’enfance passées dans un asile psychiatrique, la peur que lui inspire alors Dieu, ses raisons de devenir médecin… Ainsi, lentement mais sûrement, Victor Hoppe devient humain et le lecteur se met à éprouver de la compassion à son égard. Par la suite, quand Victor se livre à des expériences choquantes, on est partagé entre répulsion et pitié.

Le roman s’est alors écrit tout seul, l’intrigue se dégageait clairement, je me doutais que le lecteur, en découvrant la première partie, partagerait les préjugés des habitants du village de Wolfheim, je voulais qu’il condamne Victor avant de découvrir l’histoire de son enfance : le bébé rejeté par ses parents, les premières années de l’enfance passées dans un asile psychiatrique, la peur que lui inspire alors Dieu, ses raisons de devenir médecin… Ainsi, lentement mais sûrement, Victor Hoppe devient humain et le lecteur se met à éprouver de la compassion à son égard. Par la suite, quand Victor se livre à des expériences choquantes, on est partagé entre répulsion et pitié.