LE TEMPS VOLÉ

Une œuvre de Philo Bregstein

Né en 1932, Philo Bregstein a fait des études de droit dans sa ville natale, Amsterdam, avant d’acquérir en 1964, à Rome, un diplôme de mise en scène et scénario au Centro Sperimentale di Cinematografia. Caméra à la main, il a proposé, dans ses documentaires, un portrait de différentes personnalités du monde des arts et de la pensée : Pier Paolo Pasolini, le réalisateur et ethnologue français Jean Rouch, le compositeur et chef d’orchestre Otto Klemperer, l’écrivain et historien hollandais Jacques Presser… Il a aussi mené des entretiens avec Eric Rohmer ou encore Marguerite Duras. Cependant, il se considère avant tout comme un romancier et un essayiste. L’ensemble de ses créations littéraires et cinématographiques sont répertoriées à la fin de cette notice.

Après avoir donné plusieurs romans, Philo Bregstein a publié en 2019 une forme d’autobiographie ou roman non fictionnel portant sur la branche paternelle de sa famille : De gestolen tijd, autrement dit Le Temps volé que l’on pourrait aussi intituler en français Et le fils se souvient. Le critique Michel Krielaars nous fait entrer dans cet ouvrage : « À quoi bon s’intéresser à ses grands-parents dans la mesure où on les a à peine connus ? Et pourquoi chercher à côtoyer de lointains oncles, des arrières-tantes et leurs descendants plus éloignés encore, avec lesquels on ne partage que des liens dilués de parenté ? Tel était, des années durant, le point de vue de Philo Bregstein. En 1982, après avoir ouvert l’annuaire téléphonique de Chicago, ce réalisateur et écrivain a changé d’avis. Il voulait vérifier si certains de ses parents y figuraient, des Bregstein qui auraient américanisé leur patronyme en Breakstone. Il en dénombra pas moins de douze dont aucun ne se révéla, coup de fil après coup de fil, faire partie de sa famille. Aucun… jusqu’à ce qu’il ait en ligne une infirmière à la retraite, Eunice. Une arrière-cousine qui avait connu les grands-parents de Philo lorsqu’ils étaient venus aux États-Unis, en 1929, pour prendre justement part à une réunion des Breakstone.

Après avoir donné plusieurs romans, Philo Bregstein a publié en 2019 une forme d’autobiographie ou roman non fictionnel portant sur la branche paternelle de sa famille : De gestolen tijd, autrement dit Le Temps volé que l’on pourrait aussi intituler en français Et le fils se souvient. Le critique Michel Krielaars nous fait entrer dans cet ouvrage : « À quoi bon s’intéresser à ses grands-parents dans la mesure où on les a à peine connus ? Et pourquoi chercher à côtoyer de lointains oncles, des arrières-tantes et leurs descendants plus éloignés encore, avec lesquels on ne partage que des liens dilués de parenté ? Tel était, des années durant, le point de vue de Philo Bregstein. En 1982, après avoir ouvert l’annuaire téléphonique de Chicago, ce réalisateur et écrivain a changé d’avis. Il voulait vérifier si certains de ses parents y figuraient, des Bregstein qui auraient américanisé leur patronyme en Breakstone. Il en dénombra pas moins de douze dont aucun ne se révéla, coup de fil après coup de fil, faire partie de sa famille. Aucun… jusqu’à ce qu’il ait en ligne une infirmière à la retraite, Eunice. Une arrière-cousine qui avait connu les grands-parents de Philo lorsqu’ils étaient venus aux États-Unis, en 1929, pour prendre justement part à une réunion des Breakstone.

» C’est cette femme qui lui remit la copie d’une publication familiale datant de 1934, The Breakstone World, dans laquelle figurait le récit d’un voyage à Panemunė, village de Lituanie, d’où la lignée est originaire. À partir de ce moment, Philo a voulu tout savoir sur la branche juive de sa famille. Il s’est lancé dans une quête qui aura duré une vingtaine d’années : elle l’a mené de Panemunė à Tel Aviv, de Los Angeles à New York, de Montevideo à Buenos Aires, de Palerme à Lisbonne (vidéo ci-dessous)…

» C’est cette femme qui lui remit la copie d’une publication familiale datant de 1934, The Breakstone World, dans laquelle figurait le récit d’un voyage à Panemunė, village de Lituanie, d’où la lignée est originaire. À partir de ce moment, Philo a voulu tout savoir sur la branche juive de sa famille. Il s’est lancé dans une quête qui aura duré une vingtaine d’années : elle l’a mené de Panemunė à Tel Aviv, de Los Angeles à New York, de Montevideo à Buenos Aires, de Palerme à Lisbonne (vidéo ci-dessous)…

» Et le fils se souvient, ainsi s’intitule le compte rendu de ce périple à la recherche du temps volé. Il porte principalement sur une famille juive d’Europe de l’Est, dont certains membres ont émigré en Europe occidentale, d’autres en Amérique, dans l’espoir d’une vie meilleure, tandis qu’un troisième groupe est resté en Lituanie : ceux-ci ont été soit tués par les nazis ou des Lituaniens, soit déportés en Sibérie par les Soviétiques. À cette histoire se marie celle, bouleversante, de la réconciliation posthume d’un fils avec ses parents fracassés par la guerre. »

Écoutons et lisons à présent l’auteur qui évoque les chemins qu’il a empruntés au fil de l’écriture de son plus récent opus :

Genèse du livre Et le fils se souvient

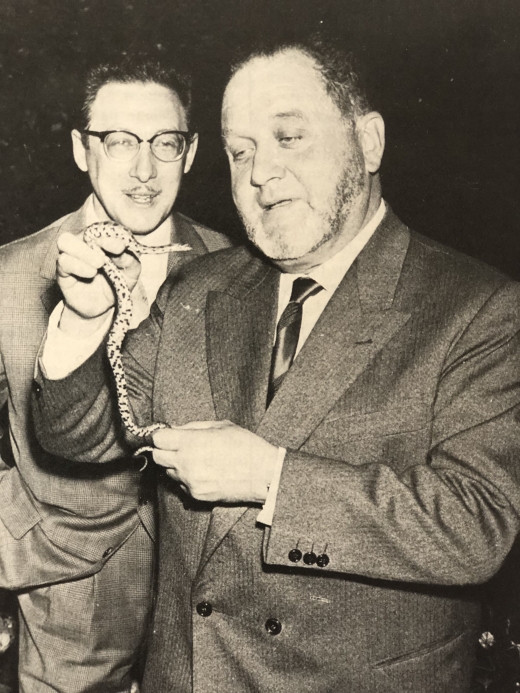

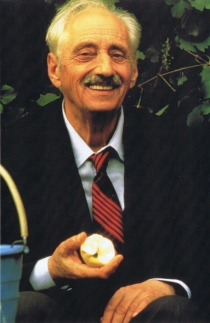

Et le fils se souvient est le compte rendu de l’idéal que j’ai poursuivi pendant des années, celui d’écrire un roman non fictionnel. Dans cette optique, j’ai marché dans les pas de l’inventeur du genre, Truman Capote (photo), y compris pour ce qui relève de la forme. L’auteur américain m’a appris à élaborer, à partir d’assez récentes techniques d’écriture banales, tels le reportage et l’interview, de véritables écrits littéraires, ce qu’il a réalisé par exemple dans son entretien avec Marlon Brando au Japon ou encore à la suite de sa rencontre avec Marilyn Monroe.

Et le fils se souvient est le compte rendu de l’idéal que j’ai poursuivi pendant des années, celui d’écrire un roman non fictionnel. Dans cette optique, j’ai marché dans les pas de l’inventeur du genre, Truman Capote (photo), y compris pour ce qui relève de la forme. L’auteur américain m’a appris à élaborer, à partir d’assez récentes techniques d’écriture banales, tels le reportage et l’interview, de véritables écrits littéraires, ce qu’il a réalisé par exemple dans son entretien avec Marlon Brando au Japon ou encore à la suite de sa rencontre avec Marilyn Monroe.

Est-il en réalité possible d’écrire un roman non fictionnel, un roman témoignage ? On a l’impression qu’il s’agit là d’une contradiction dans les termes. Si tout ce qu’on décrit est vrai, il s’agit d’Histoire, d’autobiographie – soit l’écriture de mémoires, soit celle d’un essai scientifique. Quel peut être la teneur romanesque d’un tel livre si, à la différence d’une œuvre de Dostoïevski ou de Faulkner, il ne restitue pas une part d’imaginaire ?

Un roman se caractérise, à mes yeux, par une élaboration poussée des personnages à quoi s’ajoute une structuration dramatique du thème central. Pareille approche semble être inextricablement liée à la fiction, laquelle confère de fait une grande marge de manœuvre. Une conception que j’ai moi-même défendue lors de la parution de chacun de mes romans. Cependant, il arrive qu’elle vaille pour un autre cas de figure.

Dans Et le fils se souvient, tout ce que je raconte est basé sur des faits avérés, y compris ce qui porte sur les différentes personnes évoquées.

La question demeure : comment coucher sur le papier ce qui s’est passé ? Pour mon livre, j’ai retenu comme forme principale le reportage enrichi d’interviews. En fait, tout interviewer ou journaliste fait plus ou moins de même. Ischa Meijer, connu en Hollande pour ses remarquables livres d’entretiens, a déclaré avoir toujours travaillé comme un monteur aguerri, coupant des passages, en déplaçant d’autres afin d’obtenir un rendu fluide.

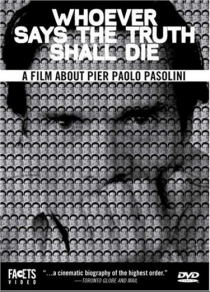

Dans The Past that Lives, mon documentaire de 1970 consacré à Jacques Presser[1], j’ai de même monté le propos de l’historien de manière intensive en supprimant bien des phrases ; d’autres ont été réarrangées sur la bande sonore. Une méthode que j’ai appliquée aux portraits que j’ai réalisés dans chacun de mes films, celui du chef d’orchestre Otto Klemperer, celui du réalisateur et écrivain Pasolini ou encore celui du cinéaste anthropologue Jean Rouch. Dans cette stratégie, je vois une interaction claire entre mon travail de cinéaste et celui d’écrivain : la façon dont j’ai monté les textes parlés dans mes documentaires est indissociable de ma façon d’écrire, ces deux activités s’étant sans conteste influencées et stimulées l’une l’autre.

Dans The Past that Lives, mon documentaire de 1970 consacré à Jacques Presser[1], j’ai de même monté le propos de l’historien de manière intensive en supprimant bien des phrases ; d’autres ont été réarrangées sur la bande sonore. Une méthode que j’ai appliquée aux portraits que j’ai réalisés dans chacun de mes films, celui du chef d’orchestre Otto Klemperer, celui du réalisateur et écrivain Pasolini ou encore celui du cinéaste anthropologue Jean Rouch. Dans cette stratégie, je vois une interaction claire entre mon travail de cinéaste et celui d’écrivain : la façon dont j’ai monté les textes parlés dans mes documentaires est indissociable de ma façon d’écrire, ces deux activités s’étant sans conteste influencées et stimulées l’une l’autre.

Ces techniques s’inspirent de celles auxquelles Truman Capote a recouru pour composer son célèbre roman non fictionnel De sang-froid ; ce faisant, il a en réalité créé une nouvelle forme littéraire.

Ces mêmes effets de montage ressortent de Et le fils se souvient. Ce que mon cousin Gricha Bregstein raconte lors de nos premières visites en Lituanie résulte pour une grande part de propos qu’il a en réalité tenus des années plus tard, après avoir lu la traduction anglaise d’une première version de ce livre. J’ai enregistré nombre de nos conversations, ajoutant souvent, au moment de les transcrire, des phrases qu’il avait pu prononcer par la suite. Ainsi, chaque interview dans Et le fils se souvient est presque toujours le résumé de séries d’entretiens auquel viennent même s’ajouter des bribes de correspondance.

Le cousin Gricha

Cet élément de montage porte également sur la structure narrative : par exemple, la conversation que j’ai eue avec Jeffrey Marx ne s’est pas déroulée en 2007 dans sa synagogue de Santa Monica. Le rabbin est en réalité venu me voir à Paris au printemps 2008, m’incitant à aller à Lisbonne. Je me suis bien rendu dans sa synagogue de Los Angeles, mais seulement en 2010, après que j’eus participé à la prière du kaddish sur la tombe de mon grand-père, dans la capitale portugaise. L’architecture dramatique de mon récit m’a conduit à antidater la rencontre en question. Ce montage ne modifie cependant en rien la teneur de nos propos et de ses conseils, mais confère à mon texte non fictionnel un élément de fiction.

Cet élément de montage porte également sur la structure narrative : par exemple, la conversation que j’ai eue avec Jeffrey Marx ne s’est pas déroulée en 2007 dans sa synagogue de Santa Monica. Le rabbin est en réalité venu me voir à Paris au printemps 2008, m’incitant à aller à Lisbonne. Je me suis bien rendu dans sa synagogue de Los Angeles, mais seulement en 2010, après que j’eus participé à la prière du kaddish sur la tombe de mon grand-père, dans la capitale portugaise. L’architecture dramatique de mon récit m’a conduit à antidater la rencontre en question. Ce montage ne modifie cependant en rien la teneur de nos propos et de ses conseils, mais confère à mon texte non fictionnel un élément de fiction.

En revanche, Et le fils se souvient reste strictement « historique » – autrement dit « non fictionnelle » – quant au contenu, aux informations et aux descriptions que l’ouvrage propose, bien que la présentation littéraire de ces éléments résulte souvent d’un arrangement.

À l’origine, le manuscrit comptait un millier de pages. Le souci de structurer l’ensemble m’a conduit à condenser le tout et donc à renoncer à de nombreux passages qui ne s’inscrivaient pas dans la ligne dramatique de ma « quête ». Finalement, j’en ai composé les quatre parties à l’image de celles d’une symphonie, mettant au point les thèmes comme des leitmotivs musicaux, lente découverte du contexte de la mort de mon père et de mon grand-père.

Quand je repense au début de ma quête, longtemps avant que je n’entreprenne l’écriture de Et le fils se souvient, je me reconnais dans l’homme assis dans la grotte de Platon, où, comme tant d’autres, je m’étais mis à considérer les ombres glissant sur la paroi comme la réalité. En découvrant la lumière du jour et la réalité, j’ai souvent tâtonné à l’aveuglette, cherchant l’aide d’un guide ou d’un mentor. Ainsi que l’a écrit l’un de mes premiers maîtres, Nietzsche : nos maîtres, il nous faut les choisir nous-même. À la fin des années soixante, j’ai choisi Jacques Presser. Ashes in the wind, son livre sur la persécution et l’extermination des Juifs des Pays-Bas, m’a ouvert les yeux quant à ce qui s’est vraiment passé autour de moi pendant la Seconde Guerre mondiale ; dès lors, j’ai peu à peu commencé à comprendre le destin tragique de ma famille.

Par la suite, je me suis heurté à la question du « pourquoi ». Les quatre volumes de l’Histoire de l’antisémitisme ont fait de Léon Poliakov mon deuxième maître. Grâce à l’historien français, j’ai progressivement cerné la haine des Juifs prêchée pendant des siècles, en particulier par le christianisme. Parallèlement, j’ai découvert le rôle fondamental que le judaïsme a joué en tant qu’origine de notre société chrétienne.

Par la suite, je me suis heurté à la question du « pourquoi ». Les quatre volumes de l’Histoire de l’antisémitisme ont fait de Léon Poliakov mon deuxième maître. Grâce à l’historien français, j’ai progressivement cerné la haine des Juifs prêchée pendant des siècles, en particulier par le christianisme. Parallèlement, j’ai découvert le rôle fondamental que le judaïsme a joué en tant qu’origine de notre société chrétienne.

C’est ainsi que j’ai fini par me mettre à la recherche de ma famille juive, une famille dont la plupart des membres étaient assimilés, victime de cette lutte à mort du christianisme contre le judaïsme au XXe siècle.

Et le fils se souvient est l’aboutissement de cette quête qui s’est étalée sur plus de vingt ans. Lors de mon premier voyage en Lituanie, en 1991, mon cousin sibérien Gricha a été mon guide. Il m’a fait découvrir l’horreur de la Shoah dans ce pays, ainsi que l’impitoyable répression de l’URSS et les exactions soviétiques dont lui et ses plus proches ont soufferts.

Le livre a grandi au fur et à mesure que je l’écrivais. La suite logique de mes séjours annuels en Lituanie fut un voyage en Israël, en 1995. J’ai rencontré là des personnes dont beaucoup étaient des amis lituaniens de Gricha ; ayant survécu aux camps et aux ghettos, ils s’étaient établis dans ce pays après 1945, non seulement parce que tel était leur désir, mais parce qu’ils n’avaient pas d’autre endroit où aller. Par un effet boule de neige, j’ai découvert, souvent grâce à mon vieux cousin, les réseaux de ma famille Bregstein en Amérique du Nord et du Sud.

En 2008, comme je dénichais la tombe de mon grand-père dans le cimetière juif de Lisbonne, le thème de ma recherche m’est soudain apparu distinctement. J’ai pu dès lors développer les leitmotivs des premiers chapitres. Si ma recherche avait commencé comme un reportage d’exploration, elle s’est de plus en plus affirmée comme une quête de ma propre identité, la reconstitution du puzzle familial perdu, et enfin la compréhension du destin tragique de ma famille juive d’Amsterdam.

« Kaddish à Lisbonne », la dernière partie du livre, est caractéristique de la genèse de Et le fils se souvient. Tout écrivain apprend sur le tas qu’il convient d’avoir, dans la plupart des cas, la fin d’une histoire avant de commencer à l’écrire. En l’espèce, je suis resté longtemps sans savoir quelle en serait le dénouement. Bien des fois, j’ai eu l’impression d’être un somnambule qui errait aveuglément dans le brouillard après avoir quitté la grotte, sans savoir où il allait.

Philo Bregstein, Kaunas, 2001

Ce n’est que progressivement que j’ai pris conscience que je m’étais engagé dans une quête intérieure : je découvrais la communauté de destin à laquelle j’appartenais, les traditions et les fêtes juives, la Yiddishkeit ainsi que les valeurs profondes du judaïsme dont mon père, juif tout à fait assimilé, et ma mère non juive, élevée dans un robuste christianisme, m’avaient tenu totalement à l’écart. Après la phase de colère que suscita en moi ce constat, j’ai finalement appris à mieux comprendre mes parents et j’ai pu me réconcilier avec leur souvenir.

Ce n’est que progressivement que j’ai pris conscience que je m’étais engagé dans une quête intérieure : je découvrais la communauté de destin à laquelle j’appartenais, les traditions et les fêtes juives, la Yiddishkeit ainsi que les valeurs profondes du judaïsme dont mon père, juif tout à fait assimilé, et ma mère non juive, élevée dans un robuste christianisme, m’avaient tenu totalement à l’écart. Après la phase de colère que suscita en moi ce constat, j’ai finalement appris à mieux comprendre mes parents et j’ai pu me réconcilier avec leur souvenir.

Le récit de ma quête a ainsi pris la forme d’un Bildungsroman, d’une initiation à l’histoire juive et à une Schicksalgemeinschaft. Pour moi, le Graal fut la conquête de mon héritage juif.

Après tous mes voyages en Lituanie, en Israël, en Amérique du Nord et du Sud, j’ai fini par entrevoir le but ultime de mes recherches : comprendre le destin de mes parents morts tragiquement, encore relativement jeunes, que mon frère et moi avions ressenti notre vie durant comme un fardeau. Quant à ce qui n’avait cessé de m’obséder : je saisissais un peu mieux pourquoi mon grand-père avait tenté de se suicider, à Marseille, en 1940, le jour de la capitulation des Pays-Bas. Trouver sa tombe à Lisbonne devint le but ultime en même temps que l’élucidation du comment et du pourquoi de la mort prématurée et tragique de mon père, en 1957, des suites d’une chute suicidaire d’une fenêtre d’un hôtel de Palerme, suivie par la mort tragique et elle aussi prématurée de ma mère.

C’est grâce à l’insistance du rabbin de notre famille, Jeffrey Marx, et à l’aide de la communauté portugaise de Lisbonne, que je suis parvenu à trouver la tombe de mon grand-père et à organiser pour lui un kaddish au cimetière juif de Lisbonne. Ce faisant, je savais que j’étais parvenu au terme de ma quête.

À ce moment-là, j’ai su comment terminer mon livre. En moins de rien, le thème principal m’est apparu clairement, ainsi que l’a si bien formulé Proust : l’alpiniste épuisé atteint enfin le plus haut sommet d’où il peut contempler le panorama, bien que le soir tombe et qu’il ne fera plus jamais jour pour lui.

Cependant, Ulysse a imaginé une belle ruse pour nous, les mortels : depuis des temps immémoriaux, on consigne tout dans des récits et des mythes par le biais de traditions orales ou d’écrits, afin de les transmettre aux générations futures, une tradition que le judaïsme, en particulier, chérit depuis des siècles.

Ce livre est ma contribution à cette mémoire, transmise du passé vers le futur.

Philo Bregstein

traduit du néerlandais par Daniel Cunin

[1] Jacques Presser est surtout connu pour avoir écrit l’histoire de la persécution et de l’extermination des Juifs des Pays-Bas, livre paru en traduction anglaise sous le titre : Ashes in the wind. The destruction of Dutch Jewry. L’une de ses œuvres littéraires a été publiée en français : La Nuit des Girondins (traduit du néerlandais par Selinde Margueron, préface de Primo Levi, Paris, Maurice Nadeau, 1990). Il a par ailleurs signé un magnifique roman autobiographique, Homo submersus, sur les années de la guerre qu’il a passées en grande partie caché à la campagne.

[1] Jacques Presser est surtout connu pour avoir écrit l’histoire de la persécution et de l’extermination des Juifs des Pays-Bas, livre paru en traduction anglaise sous le titre : Ashes in the wind. The destruction of Dutch Jewry. L’une de ses œuvres littéraires a été publiée en français : La Nuit des Girondins (traduit du néerlandais par Selinde Margueron, préface de Primo Levi, Paris, Maurice Nadeau, 1990). Il a par ailleurs signé un magnifique roman autobiographique, Homo submersus, sur les années de la guerre qu’il a passées en grande partie caché à la campagne.

Philo Bregstein parle de son livre sur une chaîne néerlandaise

PUBLICATIONS de PHILO BREGSTEIN

Om de tijd te doden (Pour tuer le temps), roman, Sijthoff, 1967, réédition De Beuk, 1997.

Om de tijd te doden (Pour tuer le temps), roman, Sijthoff, 1967, réédition De Beuk, 1997.

Gesprekken met Jacques Presser (Entretiens avec Jacques Presser), Atheneum Polak en van Gennep, 1972, réédition De Prom, 1999.

Persoonsbewijs (Pièce d’identité), Manteau, roman, 1973, réédition De Prom, 1998.

Herinnering aan Joods Amsterdam (Souvenirs de l’Amsterdam juive), co-auteur avec Salvador Bloemgarten, De Bezige Bij, 1978, 4e édition 1999. Traduction anglaise : Remembering Jewish Amsterdam, Holmes and Meier, New York, 2003.

Reisverslag van een vliegende Hollander (Carnet de bord d’un Hollandais volant), roman, 1980, édition revue, De Prom, 1997.

Over smaak valt best te twisten (Les goûts, ça se discute), essais, De Prom, 1991.

Op zoek in Litouwen (Quête en Lituanie), photos de Victor Wolf Bregstein, Waanders, 1992. Catalogue de l’exposition de photographies de Victor Wolf Bregstein au Musée de l’Histoire juive d’Amsterdam, 1992.

« Le paradoxe néerlandais », in Histoire de l’antisémitisme 1945-1993, sous la direction de Léon Poliakov, Le Seuil, 1994.

Terug naar Litouwen, sporen van een joodse familie (Retour en Lituanie, traces d’une famille juive), Van Gennep, 1995.

Het kromme kan toch niet recht zijn (Le tordu ne saurait être droit), essais, De Prom, 1996.

Het kromme kan toch niet recht zijn (Le tordu ne saurait être droit), essais, De Prom, 1996.

« La saga des derniers Litvaks », in Lituanie juive 1918-1940, message d’un monde englouti, Autrement, 1996.

Willem Mengelberg tussen licht en donker (Willem Mengelberg entre lumière et obscurité), pièce de théâtre, co-auteur avec Martin van Amerongen, De Prom, 2001. Jouée en octobre 2001 et en juin 2002 au centre culturel De Balie à Amsterdam.

Het Sabbatjaar (L’Année Sabbatique), roman, Aspekt, 2004.

Over Jacques Presser (Au sujet de Jacques Presser), essais, Aspekt, 2005.

Antisemitisme in zijn hedendaagse variaties (L’Antisémitisme dans ses variantes actuelles),essais, Mets & Schilt, Amsterdam, 2007.

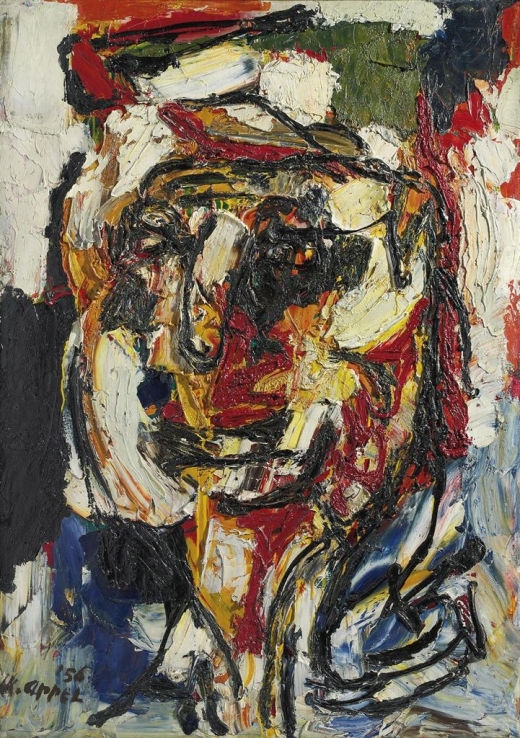

O. Klemperer. The Last Concert

FILMS DE PHILO BREGSTEIN

Het Compromis (Le Compromis), 90 min, 35 mn, noir et blanc, 1968. Long métrage de fiction. Colombe d’or du meilleur premier long métrage, Festival de Venise, 1968.

Dingen die niet voorbijgaan (Le passé qui ne passe pas), 66 mn,16 mm, noir et blanc, 1970. Portrait de l’historien Jacques Presser, auteur de Ondergang (The Destruction of Dutch Jewry, 1965), sur la Shoah au Pays-Bas, et auteur de De nacht der Girondijnen (La Nuit des Girondins, trad. Selinde Margueron, Maurice Nadeau, 1989). Prix du Volkshochschuljury, Mannheimer Filmwoche 1970. Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 1971. Melbourne et Sydney Filmfestival. La version anglaise : The Past that Lives est distribuée aux États-Unis par le National Center for Jewish Film, Brandeis University, Waltham, Massachusetts.

Otto Klemperers lange Reise durch seine Zeit (Le Long voyage d’Otto Klemperer à travers son époque), 96 mn, 16 mm, couleur. Portrait retraçant la vie et la carrière du chef d’orchestre juif allemand Otto Klemperer. Coproduction W.D.R., O.R.F., R.M. Productions, Munich. 1973. Version revue : 1984. Diffusion en mai 1985 (W.D.R.) sur la première chaîne allemande à l’occasion du centenaire de la naissance d’Otto Klemperer. Internationales Forum des jungen Films à Berlin, 1985. Golden Medal au New York Film and TV Festival 1985. Depuis 2016 le film a été remonté numériquement et distribué, à partir de 2017, en DVd ix par Arthaus Music. Il a reçu en 2017 le Preis der Deutschen Schallplattenkritik.

Otto Klemperer, in rehearsal and concert, 1971, 50 mn, 16 mm, couleur. RM Productions, Munich, 1974. Les répétitions et le dernier concert d’Otto Klemperer avec le New Philharmonia Orchestra, Londres, Royal Festival Hall, octobre 1971. Depuis 2016 une nouvelle version numérique a été réalisée, en coproduction avec le Philharmonia Orchestra, Londres : Klemperer the Last Concert. Elle est distribuée, avec Otto Klemperer’s Long Journey through is Times, dans un coffret DVD par Arthaus Music.

Otto Klemperer, in rehearsal and concert, 1971, 50 mn, 16 mm, couleur. RM Productions, Munich, 1974. Les répétitions et le dernier concert d’Otto Klemperer avec le New Philharmonia Orchestra, Londres, Royal Festival Hall, octobre 1971. Depuis 2016 une nouvelle version numérique a été réalisée, en coproduction avec le Philharmonia Orchestra, Londres : Klemperer the Last Concert. Elle est distribuée, avec Otto Klemperer’s Long Journey through is Times, dans un coffret DVD par Arthaus Music.

Op zoek naar joods Amsterdam (À la recherche de l’Amsterdam juive), 75 mn, 16 m, couleur. Jan Vrijman Cineproductie, Amsterdam, Pays-Bas. 1975. Documentaire à l’occasion de la célébration des 700 ans de la ville d’Amsterdam. Diffusé en 1976 au Pays-Bas par le N.C.R.V. La version anglaise : In search of Jewish Amsterdam est distribuée aux États-Unis par le National Center for Jewish Film.

Ernst Schaüblin, paysan et peintre, réalisé avec Marline Fritzius, 65 mn, 16 mm, couleur, NCRV télévision, Pays-Bas. 1976. Portrait du peintre suisse Ernst Schaüblin. Diffusé à la télévision NCRV aux Pays-Bas en 1976, et à la télévision suisse alémanique en 1977.

Dromen van leven (Rêves de vie), 54 mn, 16 mm, couleur. NCRV télévision, Pays-Bas, 1976. Portrait de l’écrivain néerlandais Arthur van Schendel, auteur de nombreux romans, devenus classiques. De Waterman (L’Homme de l’Eau) a été publié en français aux éditions Gallimard.

Jean Rouch et sa caméra au cœur de l’Afrique, portrait du cinéaste et ethnologue français Jean Rouch, filmé au Niger avec un équipe africaine, 75 mn, 16 mm, couleur. NOS télévision, Pays-Bas, 1978. Présenté au Festival du Réel à Paris en 1979. Le film, avec les rushes reconstitués, est publié en coffret DVD en octobre 2019 par Montparnasse Films, avec d'autres films sur Jean Rouch : Il était une fois Jean Rouch. 7 films sur Jean Rouch. Depuis 2009, les rushes pour ce film ont été reconstitués numériquement avec l'aide de l’Eye Instistute, Amsterdam. Coffret DVD du film et des rushes reconstitués, avec un nouveau film réalisé par le cinéaste ivoirien Idrissa Diabate : Jean Rouch, cinéaste africain, publié en coffret DVD en 2019 par Montparnasse Films, avec d’autres films sur Jean Rouch : Il était une fois Jean Rouch. 7 films sur Jean Rouch. La version anglaise, Jean Rouch and his camera, est distribuée aux États-Unis par Documentary Educational Recources.

Jean Rouch et sa caméra au cœur de l’Afrique, portrait du cinéaste et ethnologue français Jean Rouch, filmé au Niger avec un équipe africaine, 75 mn, 16 mm, couleur. NOS télévision, Pays-Bas, 1978. Présenté au Festival du Réel à Paris en 1979. Le film, avec les rushes reconstitués, est publié en coffret DVD en octobre 2019 par Montparnasse Films, avec d'autres films sur Jean Rouch : Il était une fois Jean Rouch. 7 films sur Jean Rouch. Depuis 2009, les rushes pour ce film ont été reconstitués numériquement avec l'aide de l’Eye Instistute, Amsterdam. Coffret DVD du film et des rushes reconstitués, avec un nouveau film réalisé par le cinéaste ivoirien Idrissa Diabate : Jean Rouch, cinéaste africain, publié en coffret DVD en 2019 par Montparnasse Films, avec d’autres films sur Jean Rouch : Il était une fois Jean Rouch. 7 films sur Jean Rouch. La version anglaise, Jean Rouch and his camera, est distribuée aux États-Unis par Documentary Educational Recources.

Wie de waarheid zegt moet dood (Que meure quiconque dit la vérité), portrait de l’écrivain-cinéaste Pier Paolo Pasolini, 65 mn, 16 mm, couleur, VARA, Pays-Bas, 1981. Silver Medal, New York Film and TV Festival 1981. Premier prix du meilleur documentaire, Barcelona Film Festival 1985. International Forum des jungen Films, Berlin, 1985. Diffusé sur Channel 4, Londres, Channel 13, New York, Planète, France, Italie, à la télévision australienne, espagnole, israélienne, japonaise, russe, finlandaise… La version anglaise Whoever says the truth shall die est distribué en DVD aux État- Unis par Facets Multimedia. Version française diffusée en vidéo dans les bibliothèques en France.

Madame l’Eau, long métrage de Jean Rouch, coscénariste, 120 mn, 16 mm, couleur Coproduction France-Angleterre-Pays Bas, 1993. Internationales Forum des jungen Films, Berlin, 1994. Prix de la Paix au Festival de Berlin 1994. International Documentary Filmfestival à Amsterdam, 1993. Margaret Mead Festival, New York, 1994.

Jours de la Mémoire, impressions, 75 mn, film vidéo, Betacam, coréalisé avec le cinéaste lituanien Saulius Berzinis, film Studio Kopa, Vilnius, 1999. Version française, Lobster Films, Paris, 2000. Diffusions en 2000 à Paris : École des Hautes-Études en Sciences Sociales, Centre Culturel Vladimir Medem, Centre de documentation juive contemporaine. Version anglaise, présentation en janvier et mai 2000 au Joods Historisch Museum d’Amsterdam. First World Litvak Congress à Vilnius, le 26 Aout 2001. Version anglaise : Days of Memory, distribuée en home video aux États-Unis par le National Center for Jewish Film, Brandeis University, Waltham, Massachusetts.