Verwelkoming

Verwelkoming Daniel Cunin door Frank Willaert

Toespraak uitgeproken bij de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL), Gent, 15 mei 2024

Geachte aanwezigen,

chers amis et parents de Daniel,

beste Anna,

dierbare Daniel,

Sinds in 2018 een nieuw decreet in voege trad, verkeert deze Academie in de gelukkige situatie dat ze nu ook academici en auteurs met een buitenlands paspoort tot haar gewone leden kan benoemen, zolang zij maar – ik citeer nu uit artikel 8 – “in België actief zijn in het domein van de Nederlandse taal en letteren, door hun functie of door aanwezigheid in het publieke debat.” We mogen oprecht verheugd zijn met dit ruimhartiger toegangsbeleid, niet alleen omdat ze een einde maakt aan de achterstelling van verdienstelijke auteurs en academici die in het bezit zijn van een andere identiteitskaart, maar ook omdat ze een verrijking betekent voor de Academie zelf. Juist leden met een buitenlandse achtergrond zijn bijzonder goed geplaatst om ons te attenderen op de blinde vlekken en de bedrieglijke vanzelfsprekendheden waarmee wij – als ‘Flamands de souche’ – onze taal en literatuur benaderen.

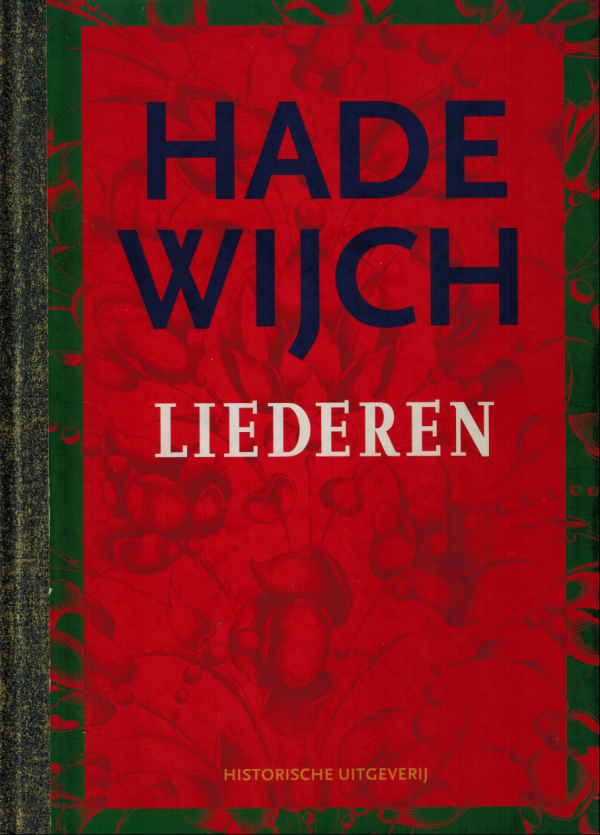

Frank Willaert

Als iemand daartoe in staat is, dan zeker jij, Daniel. Als Franse vertaler van Nederlandse teksten heb je uiteraard een scherp oog voor die fenomenen die een Nederlandstalige ontgaan, omdat ze hem evident lijken. Dat kan gaan om ogenschijnlijke trivialiteiten, zoals – om een van je eigen voorbeelden aan te halen – de alomaanwezige woordjes ‘nog’, ‘wel’, ‘even’, ‘dan’ of ‘maar’, die in het Frans vaak alleen goed te vertalen zijn door een creatief gebruik van de syntaxis, dat de tekst echter meteen literairder, misschien verfijnder maar ook precieuzer en minder direct maakt dan het Nederlands. Allicht niet toevallig heeft het Frans de uitdrukking “C’est de la littérature”, voor een discours dat al te wollig of te kunstmatig is. Of neem – ik geef nu een voorbeeld van een probleem waar we bij je vertaling van onze editie van Hadewijchs liederen op botsten – het simpele feit dat de woorden ‘minne’ of ‘liefde’ vrouwelijk zijn, maar ‘amour’ in het moderne Frans mannelijk. Hoe vertaal je dan een vers als “Die minne es joncfrouwe ende coninghinne”? Maar de uitdagingen gaan natuurlijk veel verder dan taal en literatuur alleen, en bestrijken de hele cultuur. ‘Nederland,’ zei je ooit in een interview, “was voor mij, zoals Baudelaire in zijn Invitation au Voyage, het China van Europa. Alles was anders. De taal, de cultuur, de mentaliteit, het landschap.’ Deze uitspraak geeft mij de vraag in: en hoe ervaar je dan Vlaanderen, of België, dat weer helemaal anders is dan Nederland? Wellicht zullen we je daar ooit over horen en ik ben nu al benieuwd naar het exotische land waar je ons mee zal vergelijken.

Als iemand daartoe in staat is, dan zeker jij, Daniel. Als Franse vertaler van Nederlandse teksten heb je uiteraard een scherp oog voor die fenomenen die een Nederlandstalige ontgaan, omdat ze hem evident lijken. Dat kan gaan om ogenschijnlijke trivialiteiten, zoals – om een van je eigen voorbeelden aan te halen – de alomaanwezige woordjes ‘nog’, ‘wel’, ‘even’, ‘dan’ of ‘maar’, die in het Frans vaak alleen goed te vertalen zijn door een creatief gebruik van de syntaxis, dat de tekst echter meteen literairder, misschien verfijnder maar ook precieuzer en minder direct maakt dan het Nederlands. Allicht niet toevallig heeft het Frans de uitdrukking “C’est de la littérature”, voor een discours dat al te wollig of te kunstmatig is. Of neem – ik geef nu een voorbeeld van een probleem waar we bij je vertaling van onze editie van Hadewijchs liederen op botsten – het simpele feit dat de woorden ‘minne’ of ‘liefde’ vrouwelijk zijn, maar ‘amour’ in het moderne Frans mannelijk. Hoe vertaal je dan een vers als “Die minne es joncfrouwe ende coninghinne”? Maar de uitdagingen gaan natuurlijk veel verder dan taal en literatuur alleen, en bestrijken de hele cultuur. ‘Nederland,’ zei je ooit in een interview, “was voor mij, zoals Baudelaire in zijn Invitation au Voyage, het China van Europa. Alles was anders. De taal, de cultuur, de mentaliteit, het landschap.’ Deze uitspraak geeft mij de vraag in: en hoe ervaar je dan Vlaanderen, of België, dat weer helemaal anders is dan Nederland? Wellicht zullen we je daar ooit over horen en ik ben nu al benieuwd naar het exotische land waar je ons mee zal vergelijken.

Hadewijch, Liederen, editie V. Fraeters, F. Willaert & L.P. Grijp

Maar juist in de fascinatie die de ontmoeting met de Andere met zich meebrengt, kan liefde ontstaan, die immers ook altijd een verlangen is om de Andere te kennen. Veelbetekenend is wat je me ooit vertelde over het allereerste begin van je liefde voor het Nederlands: dat het de ontmoeting tijdens je studententijd in Aix-en-Provence met twee mooie Nederlandse meisjes was, die in jou de liefde deden ontbranden. Uit vrees om al te nieuwsgierig te lijken, heb ik jou toen niet durven vragen of je verliefdheid de meisjes gold, dan wel Nederland en het Nederlands. Ik fantaseer maar dat het de beide zijn geweest. Want wordt voor wie verliefd is, niet alles mooi, wat met de geliefde te maken heeft? Maar verliefdheden gaan voorbij, echte liefde blijft. Ze kan niet verzwegen worden en vloeit over naar anderen. Zo ook in jouw geval. Je kon je liefde voor de nieuwe wereld die je ontdekte, niet voor jezelf houden, je moest ze meedelen aan je Franse vrienden. Je vertaalwerk is dan ook – veel meer dan alleen een middel van bestaan – liefdewerk, in de ware zin van het woord.

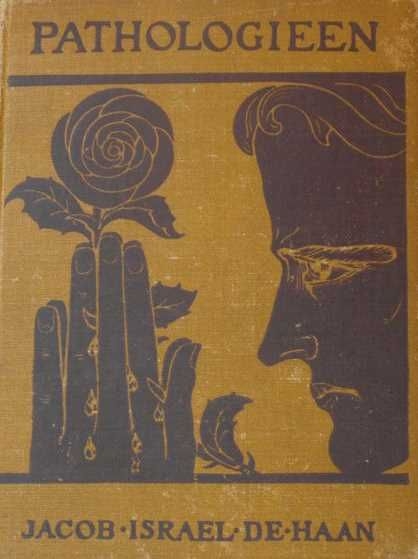

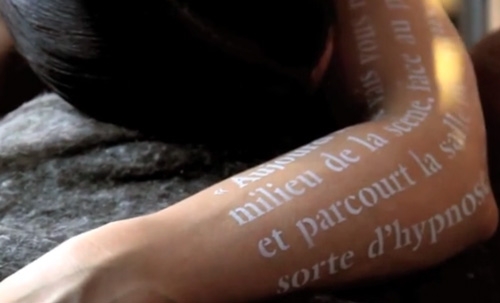

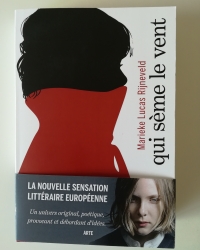

En die liefde laat zich niet temmen. Wie op je website je verzamelde vertaalwerk overschouwt, kan niet anders dan verbluft zijn over de omvang en de verscheidenheid ervan. Het aantal auteurs van wie je werk hebt vertaald is schier eindeloos, en daar zitten heel wat KANTL-leden onder. Om de opsomming niet te lang te laten worden, noem ik hier slechts de creatieve auteurs onder ons: Annelies Verbeke, Stefan Hertmans, Anne Provoost, Koen Peeters, Willy Spillebeen, Patrick Lateur, Geert Buelens, Luc Devoldere. Ook beperk je je niet tot contemporaine auteurs. Je vertaalde de liederen van Hadewijch, die je hogelijk bewondert en voor wie je je in Frankrijk als een ware ambassadeur hebt ontpopt. “Rares sont les pages”, schrijf je, “d’une telle perfection où l’écrit, le dit, le chant, le vécu intérieur sont en parfaite osmose.” Maar je vertaalde ook werk van recentere klassieken – ik noem slechts de namen van auteurs die in de KANTL-canon voorkomen: Couperus, Buysse, Nijhoff, Vasalis, Achterberg, Lucebert, Hermans, Reve, Mulisch. Ook ben je een omnivoor: je vertaalwerk bestrijkt zowat alle genres: romans, dagboeken, jeugdboeken, novellen, kortverhalen, theater, prentenboeken, essays, academische en vulgariserende boeken en artikelen, strips, en niet te vergeten en wellicht het meest uitdagend: poëzie. Dat alles steeds met de hoogst denkbare kwaliteit. Geen wonder dat je de prijzen van dankbare lezers aaneenrijgt: de Prix des Lecteurs de Cognac en de Prix littéraire des Lycéens de l’Eurégio voor je vertaling van De Engelenmaker van Stefan Brijs, nogmaals de Prix Littéraire des Lycéens de l’Eurégio voor je vertaling van Ik wil leven door Lale Gül, en de prestigieuze tweejaarlijkse James Brockway-prijs 2018 voor je vertalingen van poëzie uit het Nederlands.

En die liefde laat zich niet temmen. Wie op je website je verzamelde vertaalwerk overschouwt, kan niet anders dan verbluft zijn over de omvang en de verscheidenheid ervan. Het aantal auteurs van wie je werk hebt vertaald is schier eindeloos, en daar zitten heel wat KANTL-leden onder. Om de opsomming niet te lang te laten worden, noem ik hier slechts de creatieve auteurs onder ons: Annelies Verbeke, Stefan Hertmans, Anne Provoost, Koen Peeters, Willy Spillebeen, Patrick Lateur, Geert Buelens, Luc Devoldere. Ook beperk je je niet tot contemporaine auteurs. Je vertaalde de liederen van Hadewijch, die je hogelijk bewondert en voor wie je je in Frankrijk als een ware ambassadeur hebt ontpopt. “Rares sont les pages”, schrijf je, “d’une telle perfection où l’écrit, le dit, le chant, le vécu intérieur sont en parfaite osmose.” Maar je vertaalde ook werk van recentere klassieken – ik noem slechts de namen van auteurs die in de KANTL-canon voorkomen: Couperus, Buysse, Nijhoff, Vasalis, Achterberg, Lucebert, Hermans, Reve, Mulisch. Ook ben je een omnivoor: je vertaalwerk bestrijkt zowat alle genres: romans, dagboeken, jeugdboeken, novellen, kortverhalen, theater, prentenboeken, essays, academische en vulgariserende boeken en artikelen, strips, en niet te vergeten en wellicht het meest uitdagend: poëzie. Dat alles steeds met de hoogst denkbare kwaliteit. Geen wonder dat je de prijzen van dankbare lezers aaneenrijgt: de Prix des Lecteurs de Cognac en de Prix littéraire des Lycéens de l’Eurégio voor je vertaling van De Engelenmaker van Stefan Brijs, nogmaals de Prix Littéraire des Lycéens de l’Eurégio voor je vertaling van Ik wil leven door Lale Gül, en de prestigieuze tweejaarlijkse James Brockway-prijs 2018 voor je vertalingen van poëzie uit het Nederlands.

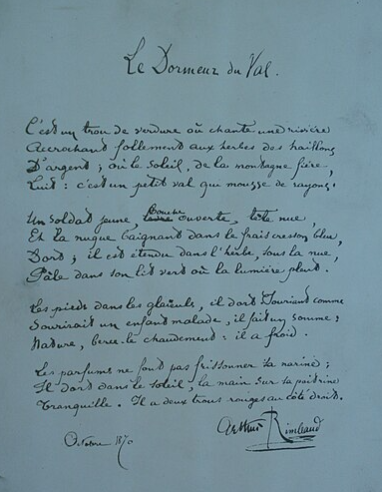

Champdray (Vosges)

Maar vanwaar komt deze tomeloze passie voor de literatuur? Want niets in je jeugd- en kindertijd wees erop dat je ooit een inwoner zou worden van ‘la république des lettres’, en zeker niet van een Kóninklijke Academie. In 1963 stond je wieg in Champdray, een piepklein dorpje in de Vogezen van destijds 260, nu slechts 190 inwoners. Je ouders komen uit twee boerenfamilies die woonden aan twee uiteinden van hetzelfde dorp. Welstellend zijn ze niet, elke franc telt. Vanaf je 5 à 6 jaar probeer je je eigen centjes te verdienen, b.v. door bosbessen te plukken. Met wat het opbrengt, koop je je eerste fiets. Die agrarische wereld van je ouders en grootouders stond lichtjaren ver van de wereld van de literatuur, de kunst, de muziek, de cultuur. En toch. In het dorpsschooltje waar de kinderen van tussen 5 en 11 jaar rond de kachel zitten bij een onderwijzeres die zo uit de Troisième République lijkt te komen, wordt de allereerste kiem gezaaid: het gedicht Le dormeur du val van Arthur Rimbaud roept het vage besef in je wakker dat er een andere wereld is, schijnbaar onbereikbaar ver van de culturele leegte waarin je je bevindt. Enkele jaren later doen je ouders wat veel dorpelingen noodgedwongen moeten doen: ze verlaten het dorp, ze verhuizen, eerst naar Arbois, in het Juragebergte, twee jaar later veel verder zuidwaarts, naar het wijndorp Beaumes-de-Venise, dat veel Vlamingen goed kennen, want het ligt in de schaduw van de mythische Mont Ventoux, niet ver van Carpentras, Orange, Vaison-la-Romaine en Avignon. Als gérants baten ze er een kruidenierswinkeltje uit, en jij doet ondertussen je middelbare studies. Je doet het ver van schitterend, geen enkele leerkracht is in staat door je onverschilligheid heen te breken, ook niet de leraren Engels en Duits. En toch, als zo vaak maken twee van hen het verschil. Je lerares Frans in Arbois spoort je aan om meer te lezen, want je spelling van het Frans is schabouwelijk. De bibliothèque municipale biedt uitkomst: voor een paar luttele francs kan je er een jaar lang boeken ontlenen. En ook in Carpentras weet een leraar Frans je te boeien. Met de spaarcenten die je in de zomer bijverdient, koop je je een eerste kartonnen doos vol met boeken. Je ouders begrijpen niet wat je bezielt. ‘Je gaat je blind lezen’, zegt je moeder. En tussen vader en zoon wordt het stil.

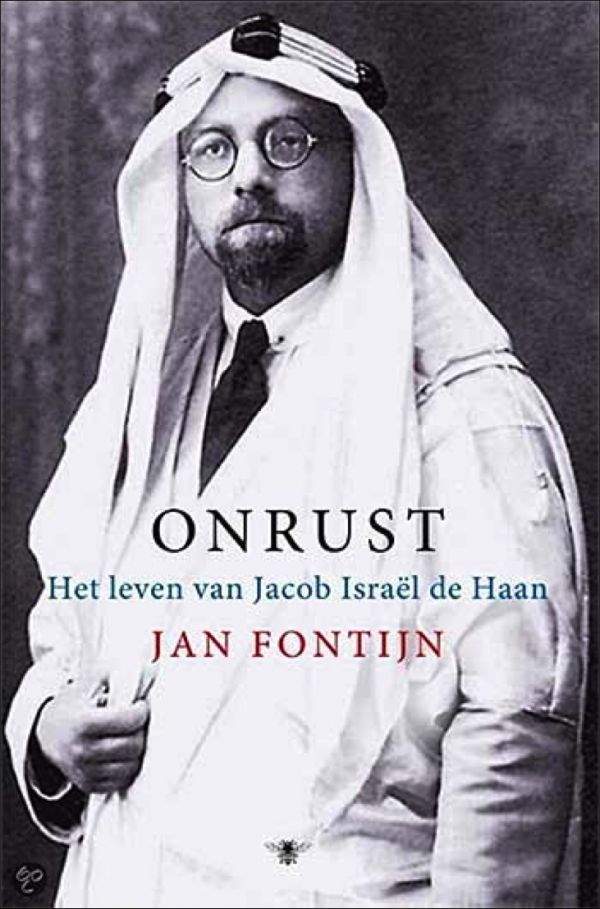

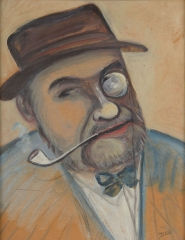

F. Vanderpyl, portrait par F. Desnos

Wie in zulke omstandigheden leeft en leest, wint en verliest tegelijkertijd. Hij verliest het ongedwongen contact met zijn milieu van herkomst, en waagt zich in een wereld, die niet de vanzelfsprekendheid heeft voor wie er is grootgebracht. Die uitdaging ben jij aangegaan met een buitengewone bravoure en met veel succes. Niet alleen blijkt dat uit de zo-even gememoreerde reikwijdte en kwaliteit van je vertalingen, maar ook uit het ongelooflijk uitgebreide netwerk van zowel Frans- als Nederlandstalige schrijvers, dichters, uitgevers, redacteurs, collega’s, vaak vrienden, dat je in de loop der jaren om je heen verzameld hebt. Het blijkt ook uit de talloze artikelen en interviews die je werk flankeren en waarmee je de door jou vertaalde auteurs en de Nederlandse literatuur als geheel niet alleen in de Franstalige wereld, maar ook bij ons voor het voetlicht brengt. En we kijken nu al met spanning uit naar je biografie van de fascinerende Fritz Vanderpyl, die je in voorbereiding hebt, hier totaal onbekend, maar in het Frankrijk van het interbellum ‘un grand seigneur’, die in nauw contact stond met de absolute literaire en artistieke avant-garde van zijn tijd.

Wie in zulke omstandigheden leeft en leest, wint en verliest tegelijkertijd. Hij verliest het ongedwongen contact met zijn milieu van herkomst, en waagt zich in een wereld, die niet de vanzelfsprekendheid heeft voor wie er is grootgebracht. Die uitdaging ben jij aangegaan met een buitengewone bravoure en met veel succes. Niet alleen blijkt dat uit de zo-even gememoreerde reikwijdte en kwaliteit van je vertalingen, maar ook uit het ongelooflijk uitgebreide netwerk van zowel Frans- als Nederlandstalige schrijvers, dichters, uitgevers, redacteurs, collega’s, vaak vrienden, dat je in de loop der jaren om je heen verzameld hebt. Het blijkt ook uit de talloze artikelen en interviews die je werk flankeren en waarmee je de door jou vertaalde auteurs en de Nederlandse literatuur als geheel niet alleen in de Franstalige wereld, maar ook bij ons voor het voetlicht brengt. En we kijken nu al met spanning uit naar je biografie van de fascinerende Fritz Vanderpyl, die je in voorbereiding hebt, hier totaal onbekend, maar in het Frankrijk van het interbellum ‘un grand seigneur’, die in nauw contact stond met de absolute literaire en artistieke avant-garde van zijn tijd.

Beste Daniel, de kwaliteit en de omvang van je vertaalwerk, je onverdroten inzet en liefde voor het Nederlands en de Nederlandse literatuur maken dat je zeer terecht een plaats in ons gezelschap inneemt. In feite mag de Academie de twee anonieme Nederlandse meisjes die je in Aix-en-Provence hebt ontmoet, dankbaar zijn, want zonder hen hadden we je vermoedelijk nooit in ons gezelschap kunnen begroeten. En onze dank breidt zich uit naar je oude en ouderwetse onderwijzeres in Champdray, naar je leraren Frans in Arbois en Carpentras, en vooral naar al diegenen die je nader met het Nederlands hebben doen kennismaken – en ik ben blij dat ik hier expliciet ons erelid Philippe Noble kan noemen –, ook naar de Nederlandse Taalunie die je in staat stelde om gedurende tien jaren literair vertalen in de vakgroep Nederlands te doceren aan de Sorbonne, en naar de fondsen, in het bijzonder Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds, die de vervulling van je roeping als vertaler mede mogelijk hebben gemaakt en maken. Wees welkom in ons midden, waar we veel verwachten van je deskundigheid, je brede kennis en vooral van je tomeloze inzet voor de Nederlandse taal en literatuur.