Alexandre Cohen

et l'idolâtrie social-démocrate

Dans la série des documents concernant le publiciste frison Alexandre Cohen, voici le premier article - non dénué d'humour - qu'il a publié dans Le Figaro, journal dont il deviendra plus tard l'un des correspondants. Le texte a été transcrit et annoté par Gaël Cheptou.

Les Social-Démocrates

et leur propagande (1)

Le mouvement électoral bat son plein en Allemagne.

Les partis politiques, de la Reichspartei (2) aux social-démocrates, déploient une fiévreuse activité et tout fait prévoir que ces derniers rentreront au Reichstag plus nombreux qu‘ils en sont sortis.

Depuis 1884, le nombre de voix obtenues par les social-démocrates est toujours allé en augmentant dans des proportions considérables et de 540998 suffrages dévolus, cette année-là, aux candidats du parti, ils sont arrivés au chiffre de 1341587 lors des dernières élections générales, le 20 février 1890.

Est-ce à dire, comme le prétendent les quatrième-étatistes français, que le socialisme mette en danger la forme gouvernementale de l’Allemagne et que les jours de l’Empire soient comptés ?

La question est intéressante et, pour l’élucider, les manifestations extérieures du parti et ses procédés de propagande nous semblent avoir leur importance.

Car il en est des groupements politiques comme des individus. Ils se caractérisent extérieurement par des tics, des manies, des ridicules, qui, pour l’observateur superficiel, ne sont qu’amusements, mais qui, interprétés, fournissent à l’historien d’utiles éléments pour une enquête plus profonde : c’est sur le canevas de l’anecdote qu’un jour sera brodée l’histoire du boulangisme.

Les chefs social-démocrates qui se sont tant gaussés de l’engouement du peuple français pour le panache d’un général, font eux-mêmes, en Allemagne comme ailleurs, tout ce qui est en leur pouvoir pour se mettre en relief par quelque peu de charlatanisme.

Peu leur importe que l’adulation de leurs personnes, ouvertement encouragée par la fraction social-démocrate du Reichstag (3), soit contraire aux principes essentiels de ce socialisme qu’ils prétendent toujours professer. Cette doctrine est, en effet, ou plutôt était, impersonnelle et égalitaire et n’admettait nullement l’élévation d’une individualité quelconque au-dessus des masses populaires.

Or, tout cela a changé. Au cours des années les Bebel et les Liebknecht (4) – pour ne citer que les deux chefs les plus connus du socialisme allemand – ces fougueux et intransigeants révolutionnaires d’antan, sont devenus de plus en plus modérés et de plus en plus ambitieux. L’ambition surtout de M. Bebel est légendaire dans le parti et incommensurable. Ses succès électoraux réitérés, l’influence qu’il a acquise sur les foules par une éloquence facile, l’ont complètement grisé, nous dirions volontiers : ahuri. Plus jeune que Liebknecht – appelé couramment : « le vieux soldat » par ses amis – il a depuis longtemps refoulé au second plan ce dernier, qui est moins habile et moins fort politicien. L’amitié grande que partout ils affichent n’est qu’apparente et seul l’intérêt du parti – de la fraction – les contraint à dissimuler leur animosité réciproque.

Considérés universellement comme faisant contrepoids au pouvoir quasi-absolu de l’empereur, ils ont créé un Etat dans l’Etat avec son Parlement, ses décrets, sa presse, sa police, ses nominations, ses révocations et « last not least » son caporalisme outrancier.

Tous les « Genossen » (citoyens) marchent au doigt et l’œil et ils sont menés à la baguette. Toute tentative d’opposition contre le despotisme du comité directeur est immédiatement et rigoureusement réprimée.

« Wer nicht zufrieden ist, fliegt hinaus ! » Voilà la devise de M. Liebknecht, qui est plus spécialement chargé de la police du parti. « Qui n’est pas content, à la porte ! » Que dans une réunion où pérore un membre de la « fraction » ou un orateur officiellement investi, un malencontreux contradicteur ouvre la bouche, et aussitôt des centaines de mains s’abattent sur lui pour le mettre dehors avec toute la délicatesse due à un adversaire. Comme on voit, l’infortuné n’a même pas le temps voulu pour devenir « contradicteur » de fait.

*

* *

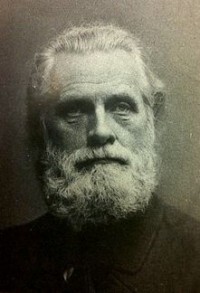

Alexander Cohen (portrait publié en 1894)

Ce que, dans de pareilles conditions et dans un tel milieu, deviennent « l’éducation libertaire et l’émancipation du peuple », inscrites dans tous les programmes social-démocrates qui se respectent et ressassées à tous les congrès, on le devine aisément.

Les exclusions du parti pour cause d’ « indiscipline » sont très fréquentes et comportent souvent les plus graves préjudices matériels pour les victimes de ces mesures de rigueur. Parfois, cependant, l’excommunication est rapportée. Un M. Bruno Geiser, gendre de Liebknecht, exclu du parti il y a dix ans, vient d’être solennellement réhabilité sur la proposition de son beau-père et il a repris son rang dans les cadres (5). Ne faut-il pas laisser une porte ouverte au repentir ?

Nulle part on ne trouve autant d’étroitesse d’esprit et de pharisaïsme que dans le parti social-démocrate allemand, qui, cependant, se targue d’être le parti le plus avancé de l’Empire.

Un exemple entre mille :

Quelques temps avant la scission du parti et la sortie en masse des « jeunes » (6), il avait été question de poser la candidature de M. Werner (7) dans la circonscription Feltow-Beskow-Storkow. Mais M. Werner était père d’un enfant naturel ! Et quoiqu’au su de tout le monde il subvint largement aux besoins de l’enfant et de la mère, il fut jugé indigne d’un mandat électoral à cause de son « immoralité notoire ».

Quant au niveau intellectuel du parti, on peut s’en faire une idée si l’on sait que, sur la demande de ses lecteurs, le Vorwaerts, le moniteur officiel du 4e Etat allemand, dut cesser la publication en feuilleton de Germinal, jugé trop « immoral ».

Les instruments de propagande correspondent à merveille aux préoccupations de parti et à l’intellectualité des leaders.

Des innombrables objets servant, sinon à propager des idées, au moins à populariser messieurs les chefs, nous nous sommes procurés quelques types. Ils sont si invraisemblables parfois que nous aurions hésité à les mentionner si nous n’avions pu les mettre sous les yeux du public.

Nous exposons donc cette collection dans la salle des dépêches du Figaro.

Voici d’abord une grande tasse sur laquelle s’épanouit la niaise figure de M. Singer, le financier et le financeur du parti. (Cette figure rappelle, favoris en plus, le banquier que Lautrec nous montre dans une de ses violentes et satyriques affiches). D’une absolue insignifiance, M. Singer s’est acquis, grâce à sa situation matérielle, une place prépondérante dans le comité directeur (8). Il est troisième dans la trinité : Bebel-Liebknecht-Singer.

Les petits social-démocrates, aussitôt sevrés, boivent leur lait et leur chocolat dans les tasses-Singer, Dreesbach, Auer, Molkenbuhr (9)... afin de se familiariser, dès le début de leur carrière, avec l’effigie des grands hommes. En outre on les débarbouille avec du « savon du peuple » (Volksseife) qui porte, en relief, les traits bien-aimés des membres de la « fraction ». Ce savon nous paraît quelque peu corrosif, à en juger d’après l’odeur. Mais cela ne l’empêche pas de se vendre beaucoup, débité par les épiciers qui pullulent dans le parti et colporté dans les campagnes par des propagandistes-hygiénistes. Jusqu’ici, cependant, aucun décret officiel n’a rendu obligatoire le décrassage au « savon du peuple ».

Innombrables sont les variétés de pipes et de porte-cigares socialistes. Nous en exhibons quatre spécimens : une grande pipe en porcelaine avec les portraits de MM. Bebel, Lassalle (10), Singer et Liebknecht, aux yeux tirés, aux yeux pochés. Ces messieurs ont l’air de sortir d’un terrible combat... ou des affres d’un ballotage. Un Bebel en écume de mer, agrémenté d’un petit cordon vert, un Lassalle encadré de fer-blanc sur fond bleu jaspé et un porte-cigare en merisier avec la photographie microscopique des trente-six députés socialistes, complètent notre collection fumivore.

Nombreuses également sont les boites à allumettes en fer-blanc, pourvues, bien entendu, des portraits des chefs du parti.

Nul social-démocrate bien pensant qui ne porte, dimanches et jours de fête, une paire de grotesques boutons de manchettes en cuivre, illustrés naturellement, et une épingle de cravate.

La parure des citoyennes n’est pas non plus négligée. Elles portent des broches et des boucles d’oreille en verroterie ou en ambre, munies d’une célébrité quelconque.

Les fidèles s’adressent leurs souhaits à l’occasion du nouvel an, d’un anniversaire ou d’un mariage, au moyen de cartes mirobolantes, estampillées de portraits qu’encadrent des lauriers. Au-dessus, la devise : Durch Kampf zum Sieg (par la lutte à la victoire) et au-dessous : Die besten Glückwünsche (les meilleurs souhaits).

Comme la propagande ne perd jamais ses droits, même auprès des ivrognes, un ingénieux verrier socialiste a mis dans la circulation des flacons à « schnapps » avec des inscriptions empruntées à l’Evangile des social-démocrates : das Kapital. Le nôtre porte les deux devises suivantes : Ihr habt die Macht in Handen wenn Ihr nur einig seid ! (Unis, vous aurez le pouvoir), et : Proletarier aller Länder vereingt euch ! (Prolétaires de tous les pays, unissez-vous). Marx a-t-il voulu dire que les braves social-démocrates doivent s’unir autour d’une bouteille de schnapps pour conquérir l’univers ?

August Bebel (1840-1913), Deutsches Bundesarchiv

D’autres flacons portent en relief les traits austères de Bebel et de Liebknecht, surmontés de deux mains fraternellement serrées. Et lorsqu’un citoyen offre un « petit Liebknecht » à un coreligionnaire, celui-ci accepte avec empressement. C’est un petit verre d’eau-de-vie, versé chez un cabaretier du parti – ils fourmillent ! – d’une bouteille « fractionnelle ».

Rien n’échappe à la folie décoratrice et fétichiste des social-démocrates : cannes, parapluies, lampes, encriers, pendules, foulards, montres. Des cadrans enluminés de portraits sont très fréquents. Il y a des montres Bebel, Lassalle, Marx et Singer ; et, pour la modique somme de deux marks, on peut faire peinturlurer, sur un chronomètre encore neutre, le chef de ses rêves.

Des canevas en carton, à devises brodées et à médaillons enguirlandés de fleurs séchées, font souvent face, dans les intérieurs socialistes, au chromo de l’empereur et aux images saintes. Le socialisme allemand est essentiellement éclectique et parvient à concilier les choses les plus disparates. Aussi les chefs du parti ne se prononcent-ils jamais contre l’empereur ni contre l’Eglise. Ils sont bien avec tout le monde et nullement intransigeants.

Surtout dans ces derniers temps, l’idolâtrie social-démocrate a revêtu des formes absolument inouïes. Aucun parti politique, dans aucun pays et à aucune époque, n’a poussé à un tel excès le culte des personnes.

Un M. Auguste Heine (11), fabricant de chapeaux à Halberstadt, a lancé dans le commerce toute une série de couvre-chefs. Il y a le chapeau « Demokrat », le « Congress », le « Gleichheit » (Egalité), le « Maifeier » (Fête de mai) et enfin le chapeau « Auf zur Wahl » (Allons voter !). Tous ces chapeaux, nous dit l’alléchant prospectus de la maison, sont munis de plumes rouges et garnis – intérieurement ! – des masques obsédants des « hommes populaires les plus éprouvés ». Ces « hommes populaires » ne sont autres que les députés social-démocrates, et l’inventeur de toute cette chapellerie, M. Auguste Heine, étant lui-même membre de la fraction socialiste au Reichstag, vend couramment des « melons » avec, au fond, sa propre image. Voilà donc ces messieurs directement à l’œuvre !

C’est ce même Heine qui adressait à ses principaux électeurs, à la suite d’un discours qu’il avait prononcé au Reichstag, une carte postale ainsi libellée : « J’ai prononcé un grand discours. Immense succès : Bismarck est écrasé. Je recommencerai demain. A. Heine » (12). On se demande pourquoi M. Heine, après avoir « écrasé » le prince de Bismarck, voulait encore s’acharner sur la victime.

La gloire chapelière de M. le député socialiste Heine avait banni le sommeil du chevet d’un brave cordonnier de Mayence, le citoyen Braun. Au chapitre des chapeaux, il opposa le chapitre des... pantoufles. Ce pilier du quart-Etat fournit aux électeurs des pantoufles illustrées. On peut voir, dans la salle des dépêches, une paire d’énormes pantoufles, décorées d’un Liebknecht très rébarbatif. Tellement, qu’il en est presque méconnaissable. En outre, l’éclat de ces luxueuses chaussures est rehaussé par des drapeaux rouges écartelés d’une croix – sans doute pour piper les socialistes-chrétiens – et par des têtes de requins qui, vues de près, ont une vague ressemblance avec des bonnets phrygiens.

Il n’est pas rare, les jours d’élection, de voir galoper aux urnes, en rangs serrés, des citoyens coiffés de feutres « Allons voter » et chaussés de pantoufles-Liebknecht ou Bebel.

Wilhelm Liebknecht (1826-1900)

*

* *

Il est de toute évidence que, si le comité directeur voulait mettre un terme à ces pratiques, il n’aurait qu’à s’y montrer formellement hostile. (Rien ne serait plus facile. Nous nous rappelons que, il y a quelques années, un fabricant de cigares de La Haye demanda à M. Domela Nieuwenhuis (13) l’autorisation de mettre en vente des « cigares-Domela ». M. Nieuwenhuis refusa catégoriquement et tout était dit.)

Lorsqu’au congrès d’Erfurt un délégué des « jeunes » interpella M. Bebel à ce sujet, celui-ci répondit que ses collègues et lui ne croyaient pas devoir intervenir (14).

D’ailleurs, les chefs social-démocrates ne nous paraissent pas se rendre bien compte du ridicule dont continuellement ils se couvrent. C’est ainsi que dans l’ordre du jour réglant le Congrès de Zurich qui doit avoir lieu au mois d’août prochain, on peut lire ceci :

4° « Les représentants au bureau des différentes nationalités désignent parmi eux et pour chaque jour DEUX PRESIDENTS D'HONNEUR »

Voit-on ces présidents d’honneur réglementairement imposés par des « démocrates » et des « égalitaires » ?

*

* *

Les craintes, qu’à un moment donné le socialisme a pu inspirer au gouvernement, sont depuis longtemps dissipées.

L’empereur Guillaume s’est montré fort habile, le jour où il a mis à la retraite M. de Bismarck et où il a renoncé aux lois d’exception contre les social-démocrates. Ces derniers s’en sont montrés reconnaissants et de plus en plus ils ont abandonné leur tactique d’opposition farouche.

A plusieurs reprises ils ont même offert, par la bouche autorisée de M. Liebknecht et du haut de la « tribune nationale », leur concours au gouvernement, pour aider à mettre à la raison les « perturbateurs », « jeunes » ou anarchistes. Il y a quelques mois, M. Liebknecht offrait de capturer, si on voulait seulement mettre à sa disposition quelques policiers et une couple de « paniers-à-salade », tous les anarchistes du territoire (15). Pieds et poings liés il les déposerait sur le bureau de la Chambre ! (M. Andrieux n’inventait donc rien lorsqu’il faisait ses offres de services au gouvernement pour arrêter Arton).

Pendant les émeutes de février 1892, lorsqu’à Berlin, à Dantzig et à Hanovre des bandes de meurt-de-faim pillaient quelques boulangeries et boucheries – émeutes provoquées, d’après le témoignage même des journaux « bourgeois », par une effroyable misère – M. Liebknecht écrivait, dans le Vorwaerts, que ces émeutiers étaient de la « canaille » et des « souteneurs », et que les socialistes convenables n’avaient rien de commun avec cette lie de la population sortie d’on se sait où. Plus royaliste que le Roi – qui s’était contenté, pour la répression de quelques charges de police –, M. Liebknecht rappela aimablement que pendant les révolutions de 1848 et de 1871, on collait tout simplement au mur les pillards, « an die Mauer gestellt und erschossen » (16).

Pillage d’un magasin de denrées coloniales,

Berlin, soir du 25 février 1892

(Illustrierte Zeitung, n° 2541, 12 mars 1892, p. 27)

En temps d’élection, le langage de ces messieurs est tout autre. La « lie de la population, sortie d’on ne sait où », devient alors subitement estimable, et les candidats sollicitent à qui mieux mieux les suffrages de ces souteneurs de la veille.

Dans son prospectus électoral, distribué cette semaine à Halle, M. Kunert député social-démocrate sortant, dit :

« ...Donc tous dehors ! Toi, prolétariat, sors de tes caves, de tes mansardes, de tes tanières ! ».

« Descends dans la rue, pâle misère, et montre-toi à la bourgeoisie effrayée. Conquiers, ton bulletin de vote à la main, un autre sort ! Ne te laisse pas rogner encore plus ton peu de droits, ton droit d’élire tes représentants au Reichstag, mais conquiers encore plus de droits politiques ».

Tout comme M. Bebel a la haine du Russe, contre lequel, de temps à autre, il prêche la croisade, M. Liebknecht a la haine de l’anarchiste. L’anarchiste est sa terreur, son cauchemar. Oublieux d’avoir écrit : « Qui parlemente transige et qui transige trahit (Wer parlementiert pactirt und wer pactirt trahirt) » (17), il traite « d’anarchistes » tous ceux qui pensent aujourd’hui comme il pensait lui-même en d’autres temps. Et, pour M. Liebknecht, d’anarchiste à « mouchard », il n’y a que l’épaisseur d’un cheveu.

Il est vrai que la fâcheuse habitude d’appeler « mouchards » des adversaires ne lui est pas spéciale. Nous voyons tous les jours le même phénomène se produire en France, surtout chez les marxistes qui, en ceci comme en tout le reste, copient servilement le maître : Marx.

Nous nous rappelons, à ce propos, une anecdote que nous tenons d’un compagnon d’exil de Bakounine.

Marx et Bakounine, longtemps avant la grande brouille de 1872, fréquentaient l’un et l’autre chez George Sand. Marx qui déjà redoutait la concurrence du précurseur anarchiste, répandait sur son compte les bruits les plus perfides. A George Sand il avait confié que Bakounine était un agent provocateur et un policier international. Elle n’en crut rien. Mais un jour que tous deux étaient chez elle, indignée de voir Marx s’entretenir amicalement avec Bakounine, elle dit brusquement à celui-ci :

- Savez-vous que M. Marx parle de vous comme d’un agent provocateur ?

Une explication s’ensuit : Marx essaye d’abord de nier le fâcheux propos ; mais mis au pied du mur par George Sand, il finit par avouer en disant que c’était une plaisanterie. Son attitude fut tellement piètre que Bakounine eut pitié de lui ; il pardonna à Marx sa petite infamie, l’engageant cependant à ne plus recommencer (18).

Les organes officiels de la « fraction », le Vorwaerts en tête, insinuent que les « jeunes » dont font partie MM. Auerbach, Kampffmeyer, Werner, Wildberger et Bruno Wille (19) – pour la plupart déjà connus en France par les articles de M. de Wyzewa dans le Figaro (20) – sont des « mouchards », ou que, pour le moins, ils sont payés par les « bourgeois » pour désorganiser le parti et faire échouer les candidatures social-démocrates (21).

Or, on a pu en juger, les leaders du parti donnent l’impression d’une navrante médiocrité, nullement faite pour inspirer la moindre frayeur au bourgeois. Seuls, parmi les trois douzaines de députés du quatrième état, MM. von Vollmar et Schippel (22) sont d’une intelligence supérieure, ce qui, du reste, est la raison principale pour laquelle leurs collègues les détestent cordialement.

M. Schippel, qu’un jour M. Bebel déclara vouloir « écraser », « pulvériser » (zertreten, zerschmettern !), et qui vient de purger une condamnation à plusieurs mois de prison pour délit de paroles, est un écrivain de talent, épris de choses d’art.

Or, être artiste ou avoir des goûts artistiques est considéré comme folie pure dans les milieux social-démocrates où, sous prétexte de « science », on ne professe autre chose qu’un matérialisme des plus grossiers.

« Le socialisme est une question de ventre et de sous-ventre » – voilà l’élégante formule donnée par un des chefs collectivistes français (23).

Les social-démocrates allemands y ont ajouté la si troublante question des pantoufles.

ALEXANDRE COHEN

P.S. – Les objets de propagande socialiste dont M. Cohen parle dans son article seront exposés à partir de demain dans notre Salle des dépêches.

Recueil d'articles d'Alexandre Cohen

couvrant trente années de journalisme

(1) L’article d'A. Cohen a paru dans Le Figaro du 31 mai 1893, p. 3.

(2) La Reichspartei était un parti conservateur prussien qui représentait les intérêts des grands propriétaires terriens et des industriels. Elle fut un soutien inconditionnel de Bismarck, notamment lorsque celui-ci fit adopter une législation d’exception contre la social-démocratie entre 1878 et 1890 (Sozialistengesetz).

(3) Le terme de « fraction » désigne le groupe parlementaire du parti social-démocrate.

(4) August Bebel (1840-1913) : ouvrier tourneur, puis petit patron, il fut l’un des fondateurs du parti social-démocrate allemand dont il fut jusqu’à sa mort le plus grand dirigeant, et occupa une place de premier plan dans le mouvement socialiste international. Wilhelm Liebknecht (1826-1900), surnommé le « soldat de la révolution », instituteur et journaliste, fonda avec Bebel le parti social-démocrate.

(5) Bruno Geiser (1846-1898), journaliste et député de 1881 à 1887, fut l’un des meneurs de l’aile réformiste du parti social-démocrate. En 1887, après avoir refusé d’approuver l’organisation d’un congrès clandestin par le parti - et suite à la faillite de la publication Die Neue Welt (le Nouveau Monde) qu’il dirigeait -, il se vit retirer toutes ses fonctions officielles… qu’il retrouva cinq plus tard. Liebknecht dira que Geiger, qui était aussi son gendre, avait été son plus grand malheur.

(6) Après la levée des lois d’exception contre les socialistes (1890) se forma au sein du parti social-démocrate une opposition dite des « Jeunes » contre la direction. Elle reprochait aux dirigeants un trop grand légalisme et un attachement immodéré au parlementarisme. Les principaux meneurs furent exclus au congrès d’Erfurt en 1891. Ils fondèrent alors l’Association des socialistes indépendants. Une partie d’entre eux finit par rejoindre le giron social-démocrate ; les autres par passer dans le camp anarchiste.

Voici une liste de ses griefs contre les « vieux » dirigeants :

1) L’esprit révolutionnaire du parti est systématiquement tué par certains chefs.

2) La dictature exercée étouffe tout sentiment et toute pensée démocratique.

3) Le mouvement entier a perdu de plus en plus son allure virile [sic] et il est devenu purement et simplement un parti de réformes à tendances « petites-bourgeoises ».

4) Tout est mis en oeuvre pour arriver à une conciliation entre prolétaires et bourgeois.

5) Les projets de loi demandant une législation ouvrière et l’établissement de caisses de retraite et d’assurances, ont fait disparaître l’enthousiasme parmi les membres du parti.

6) Les résolutions de la majorité de la fraction sont généralement adoptées en tenant compte de l’opinion des autres partis et classes de la société et facilitent ainsi des virements à droite.

7) La tactique est mauvaise et néfaste.

Voir Ferdinand Domela Nieuwenhuis, « Les divers courants de la démocratie socialiste allemande », in : Le socialisme en danger, Paris, Stock, 1897, p. 26.

(7) Wilhelm Werner (1859-1941), ouvrier imprimeur, adhéra à la social-démocratie en 1883. Délégué au congrès de fondation de la II. Internationale à Paris en 1889, il fut candidat aux élections en 1890 dans la circonscription de Teltow (Berlin). Leader des « Jeunes », éditeur du Sozialist, il devint l’un des pionniers du mouvement anarchiste en Allemagne. De 1894 à 1915, il résida en Angleterre avant de rentrer à Berlin. Au congrès d’Erfurt (1891), Werner fut exclu du parti.

(8) Depuis 1885, Paul Singer (1844-1911), riche industriel berlinois, était membre de la direction du parti social-démocrate. C’est grâce à sa fortune que le parti avait pu en 1884 se doter d’un organe central (Berliner Volksblatt). A partir du congrès de Halle en 1890, il devint l’un des deux présidents du parti. Très populaire, il fut député de 1884 à sa mort.

(8) Depuis 1885, Paul Singer (1844-1911), riche industriel berlinois, était membre de la direction du parti social-démocrate. C’est grâce à sa fortune que le parti avait pu en 1884 se doter d’un organe central (Berliner Volksblatt). A partir du congrès de Halle en 1890, il devint l’un des deux présidents du parti. Très populaire, il fut député de 1884 à sa mort.

(9) August Dreesbach (1844-1906), ébéniste, puis petit commerçant, fut député au Reichstag de la ville de Mannheim.

Ignaz Auer (18746-1907), ouvrier sellier de métier ; membre influent de la direction du parti ; député réformiste à partir des années 1890.

Hermann Molkenbuhr (1851-1927), ancien ouvrier cigarier, émigré aux Etats-Unis entre 1881-1884 ; journaliste, haut responsable du parti social-démocrate, il fut député au Reichstag entre 1890 et 1918.

(10) Ferdinand Lassalle. (1825-1864). Socialiste autoritaire, national et réformiste, F. Lassalle fonda en 1863 l’Association générale des travailleurs allemands (Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein), qui fusionna en mai 1875, à Gotha, avec le Parti ouvrier social-démocrate (« marxiste ») d’A. Bebel et de W. Liebknecht, fondé à Eisenach, en août 1869.

(11) August Heine (1842-1919), chapelier de Halberstadt, député de 1884 à 1887 et de 1890 à 1893, fut l’un des dirigeants de l’aile réformiste du parti. Il compta ses premiers clients parmi les sociaux-démocrates de Halberstadt : le premier mai, « on reconnaissait les sociaux-démocrates à leurs chapeaux à large bord qu’ils avaient achetés dans la Haute-rue, chez le chapelier August Heine ». Ses chapeaux eurent un tel succès qu’il se décida à faire paraître dans la presse socialiste des annonces publicitaires. Heine put ainsi développer un système de vente par correspondance, « une symbiose originale entre publicité commerciale et agitation politique » selon l’un de ses descendants ! Cf. K. Heinrich Heine, Damals in Halberstadt. Die Schicksale einer demokratischen Familie von 1800 bis 1950, Karlsruhe, Corona Verlag, 1981, pp. 102-103.

(12) C’est avéré. Voir Horst Karasek, Belagerungszustand ! Reformisten und Radikale unter dem Sozialistengesetz 1878-1890, Berlin, Wagenbach, 1878, p. 130 (Magdeburger Volksstimme, n°245/1891).

(13) « Ma vie est l’évolution d’un pasteur un peu croyant à un anarchiste par voie de la libre pensée et de la social-démocratie, un dévelop- pement des idées graduellement et organiquement ». C’est en ces termes que Ferdinand Domela-Nieuwenhuis (1846-1919), socialiste libertaire hollandais, résumait son évolution intellectuelle dans une lettre adressée à Victor Dave le 28 avril 1907. Présent au congrès du parti social-démocrate allemand à Halle (1890), il se prononça en faveur des « Jeunes » et devait reprendre leurs positions contre W. Liebknecht au congrès international de Bruxelles en 1891. Cf. F. D. N., Die verschiedenen Strömungen in der deutschen Sozialdemokratie, traduit du français par Albert Auerbach : Les divers courants de la démocratie socialiste allemande (Bruxelles, 1892), Berlin, O. Harnisch, 1892, 31 p. ; Bert ALTENA, « Kritik wegen der Praxis. F. Domela-Nieuwenhuis und der Marxismus » [A l’origine de la critique : la praxis. F. D.-N. et le marxisme], in : Marcel van der Linden (éd.), Die Rezeption der marxistische Theorie in den Niederlanden, Trèves, Kral-Marx-Haus, 1992, pp. 47-85.

(13) « Ma vie est l’évolution d’un pasteur un peu croyant à un anarchiste par voie de la libre pensée et de la social-démocratie, un dévelop- pement des idées graduellement et organiquement ». C’est en ces termes que Ferdinand Domela-Nieuwenhuis (1846-1919), socialiste libertaire hollandais, résumait son évolution intellectuelle dans une lettre adressée à Victor Dave le 28 avril 1907. Présent au congrès du parti social-démocrate allemand à Halle (1890), il se prononça en faveur des « Jeunes » et devait reprendre leurs positions contre W. Liebknecht au congrès international de Bruxelles en 1891. Cf. F. D. N., Die verschiedenen Strömungen in der deutschen Sozialdemokratie, traduit du français par Albert Auerbach : Les divers courants de la démocratie socialiste allemande (Bruxelles, 1892), Berlin, O. Harnisch, 1892, 31 p. ; Bert ALTENA, « Kritik wegen der Praxis. F. Domela-Nieuwenhuis und der Marxismus » [A l’origine de la critique : la praxis. F. D.-N. et le marxisme], in : Marcel van der Linden (éd.), Die Rezeption der marxistische Theorie in den Niederlanden, Trèves, Kral-Marx-Haus, 1992, pp. 47-85.

(14) L’exposition de Cohen correspondait à l’une des principales critiques à l’égard des « vieux » dirigeants, « le culte de la personnalité », au sein du parti. Au congrès d’Erfurt en 1891, deux délégués avaient déposé la motion qui suit : « Considérant qu’il y va de la dignité et de l’intérêt du parti que de lutter contre le culte des personnes, le congrès considère qu’il est nécessaire de restreindre la diffusion d’images représentant des camarades encore vivants sous quelque forme que ce soit ; qu’à l’avenir il ne sera plus fabriqué ou vendu d’objets avec de telles illustrations par des membres du parti ; à leur place doivent circuler des représentations allégoriques en rapport avec les efforts du prolétariat ou, à la rigueur, des images de camarades disparus ». L’un d’eux précisa : « Ces derniers temps, on retrouve partout, à chaque occasion, des fume-cigare, des cannes de marche, des images, des timbres, etc. avec les portraits des actuels députés. Le congrès doit déclarer sans ambiguïté qu’il désapprouve de tels usages ». Mais cette proposition fut repoussée après un discours de Bebel qui, pourtant d’accord sur le fond, estimait qu’il était utile de diffuser les portraits des grands chefs pour satisfaire la curiosité (!) des prolétaires allemands. Cf. Wilhelm Schröder, Handbuch der sozialdemokratischen Parteitage von 1863 bis 1909, Munich, G. Birk u. Co., 1910, pp. 420-421.

(15) La citation est sans doute empruntée à l’étude de Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Le socialisme en danger, op. cit., p. 22.

(16) Dès l’année 1891, Berlin avait été le théâtre d’importantes manifestations d’ouvriers réduits au chômage. Ces assemblées de chômeurs avaient, à plusieurs reprises, adopté des résolutions qui furent toutes repoussées par les autorités municipales. Et, en février 1892, une réunion organisée par des ouvriers du bâtiment au chômage fut suivie de pillages à Berlin pendant près de deux jours. Le Vorwärts, l’organe du parti social-démocrate, décrivit ces émeutes de la faim comme étant l’œuvre de « canailles » et du « Lumpenprolétariat » et, dans un appel aux ouvriers berlinois publié le 27 février, enjoignait de rester à l’écart des troubles pour ne pas discréditer les « efforts légitimes de la classe ouvrière ». Voir « Lettre d’August Bebel à Friedrich Engels du 27 février 1892 », in : August Bebels Briefwechsel mit Friedrich Engels, herausgegeben von Werner Blumenberg, Londres-La Haye-Paris, Mouton, 1965, pp. 513-516 et « Lettre de Friedrich Engels à August Bebel du 8 mars 1892 », in : Ibid, pp. 516-521 ; Eduard Bernstein, Die Berliner Arbeiterbewegung 1890-1905, Berlin, Dietz Nachf., 1924, pp. 177-178.

Engagée dans les luttes de chômeurs, les Socialistes Indépendants condamnèrent avec virulence les déclarations du Vorwärts et organisèrent des meetings de protestation : « Si la social-démocratie se plaît à représenter les repus, nous autres, nous défendrons encore plus énergiquement la cause des affamés. Nous n’avons pas peur d’être traités de "protecteurs du Lumpenprolétariat" : nous sommes sûrs que c’est là notre voie. Mais la social-démocratie repue doit s’attendre à être bientôt dévorée par ce prolétariat mourrant de faim ». (« Die Sozialdemokratie und die Arbeitslosen », Der Sozialist, 6 mars 1892).

Au congrès du parti à Berlin en novembre 1892, le délégué Wartmann proposa la motion suivante : « Le congrès désapprouve la conduite du Vorwärts dans l’affaire de février et récuse fermement le terme de "Lumpenprolétariat", car ainsi il ne semble pas exclu que nous nous considérions comme appartenant à une catégorie supérieure de prolétaires. » Liebknecht se chargea de répondre : « Le mot lumpenprolétariat est un terme scientifique, il a été employé d’abord par Marx en opposition au prolétariat révolutionnaire qui affronte en tant que classe, avec conscience de classe, la classe dominante [...]. Le Lumpenprolétariat, ce sont les déclassés, les victimes du capitalisme qui n’ont pas été refoulées dans la classe ouvrière, les réprouvés dont les moyens de subsistance sont, d’après la morale dominante, souvent malhonnêtes. Ceux que l’on appelle les Ballonmützen [Casquettes à soufflets] appartiennent au lumpenprolétariat. Je ne sais pas si les délégués de province [sic] savent ce que sont les Ballonmützen. Ce sont les souteneurs, ceux qui vivent de la prostitution, ceux qui exploitent la femme poussée à la prostitution par la société pour mener la belle vie. Ce sont des exploiteurs qui, de notre point de vue, ne sont pas plus mauvais que les autres, mais des exploiteurs quand même, et le prolétariat révolutionnaire combat toute exploitation et tous les exploiteurs ». Voir Wilhelm Schröder, Handbuch, op. cit., p. 559.

(17) Wilhelm Liebknecht, « Über die politische Stellung der Sozialdemokratie, insbesondere mit Bezug auf den Nordddeutschen ‘Reichstag’ (1869) », in : Kleine politische Schriften, Francfort/Main, Röderberg, 1976, pp. 14-30, ici p. 18 : « Wer mit Feinden Parlamentelt, parlamentiert ; wer parlamentiert, paktiert ».

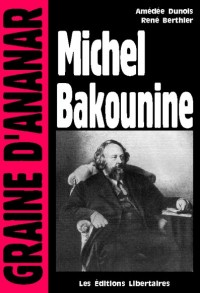

(18) Amédée Dunois, dans son Michel Bakounine [Portrait d’hier – Les hommes du jour, 1er juin 1909], écrit : « Quand, le 12 juin [1848], la lutte se fut engagée dans les faubourgs de Prague entre le peuple soulevé et l’armée impériale du féroce Windischgraetz, Bakounine, plantant là le congrès, saisit un fusil et se jeta dans la mêlée. Il combattit jusqu’au dernier moment et ne consentit à s’enfuir que lorsque tout espoir fut perdu. Il réussit à gagner Breslau. L’atroce calomnie qui le représentait comme un agent du gouvernement russe l’y attendait : elle émanait du journal socialiste que Marx éditait à Cologne. Bondissant sous l’injure, Bakounine exigea des preuves ; et comme Georges Sand avait été mise en cause par le calomniateur, il en appela à son témoignage. Celui-ci fut formel : jamais la romancière n’avait mis en doute la loyauté de caractère ni la franchise d’opinion du révolutionnaire russe. Marx, en fin de compte, dut désavouer son informateur ». Voir aussi la mise au point récente de Wolfgang Eckhardt sur cette affaire, premier grand différend entre Marx et Bakounine : « Bakunin, Marx und George Sand: Die Affäre "Neue Rheinische Zeitung" (1848) », IWK, Nr. 3, 2001, pp. 281–369.

(18) Amédée Dunois, dans son Michel Bakounine [Portrait d’hier – Les hommes du jour, 1er juin 1909], écrit : « Quand, le 12 juin [1848], la lutte se fut engagée dans les faubourgs de Prague entre le peuple soulevé et l’armée impériale du féroce Windischgraetz, Bakounine, plantant là le congrès, saisit un fusil et se jeta dans la mêlée. Il combattit jusqu’au dernier moment et ne consentit à s’enfuir que lorsque tout espoir fut perdu. Il réussit à gagner Breslau. L’atroce calomnie qui le représentait comme un agent du gouvernement russe l’y attendait : elle émanait du journal socialiste que Marx éditait à Cologne. Bondissant sous l’injure, Bakounine exigea des preuves ; et comme Georges Sand avait été mise en cause par le calomniateur, il en appela à son témoignage. Celui-ci fut formel : jamais la romancière n’avait mis en doute la loyauté de caractère ni la franchise d’opinion du révolutionnaire russe. Marx, en fin de compte, dut désavouer son informateur ». Voir aussi la mise au point récente de Wolfgang Eckhardt sur cette affaire, premier grand différend entre Marx et Bakounine : « Bakunin, Marx und George Sand: Die Affäre "Neue Rheinische Zeitung" (1848) », IWK, Nr. 3, 2001, pp. 281–369.

(19) Albert Auerbach (disparu en 1925), l’un des meneurs du mouvement des commis de magasin, présenta au nom des « Jeunes » les revendications de l’opposition lors du congrès d’Erfurt.

Paul Kampffmeyer (1864-1945), publiciste, l’un des meneurs de l’opposition, resta cependant dans le SPD, évoluant vers le révisionnisme, et devint un auteur très prolixe sous la république de Weimar.

Carl Wildberger (1855-1939), ouvrier tapissier de Berlin, fut exclu en même temps que W. Werner ; il réintégra, quant à lui, le parti socialiste en 1902.

Bruno Wille (1860-1928), écrivain-philosophe et dramaturge, co-fondateur en 1890 de la Freie Volksbühne. A partir de 1892, il dirigea le journal des libres-penseurs allemands, Der Freidenker.

T. de Wyzewa par J.-E. Blanche, détail

(20) Les articles de Teodor de Wyzewa (1862-1917, Théodore-Etienne de Wyżewski dit), musicologue, écrivain et traducteur d’origine polonaise, qui ont paru dans le Figaro entre le 12 juillet et le 14 octobre 1891, ont été rassemblés dans un ouvrage : Le Mouvement socialiste en Europe, les hommes et les idées, Paris, Perrin, 1892, 283 p. (sur les « Jeunes » : « Les origines du schisme - Bruno Wille », pp. 75-92 et « Les jeunes socialistes - M. Werner et ses compagnons », pp. 93-108). Voir la critique qu’en fit l’organe des Socialistes Indépendants : « Sozialistische "Portraits" aus und von einem bürgerlichen Pinsel », Der Sozialist, 10 avril 1892 : « Nous étions encore sous le choc des récentes émeutes de la faim, lorsque le livre de Th. de Wyzewa, Le mouvement socialiste en Europe, nous tomba entre les mains. Sa lecture nous a fait beaucoup rire et comme joie partagée compte double, nous avons décidé d’en faire profiter nos lecteurs ». Le livre de Wyzewa, constitué d’une série de portraits des « meneurs » socialistes, est en effet bourré de clichés, de confusions et d’erreurs parfois comiques [Wilhelm Werner ressemble à un étudiant pauvre, Bruno Wille à l’empereur Guillaume II., etc.]

(21) Le conflit tomba très vite, en effet, au niveau de l’invective : au congrès de Halle en 1890, le délégué Grillenberger déclara qu’à Berlin – le fief des « Jeunes » – « sur trois camarades, on était jamais sûr de ne pas tomber sur un mouchard ». Cf. Wilhelm Schröder, Handbuch, op. cit., p. 422.

(22) Georg von Vollmar (1850-1922) : ancien officier, d’abord social-démocrate de gauche, il évolua vers le réformisme à partir des années 1890. Vollmar fut député de 1881 à 1886 et de 1890 à 1918. Il était surnommé le « roi non couronné de Bavière », son fief électoral.

Max Schippel (1859-1928), économiste, social-démocrate depuis 1886, fut l’un des porte-parole des « Jeunes », avant de devenir, à partir du tournant du siècle, l’un des théoriciens en vue du réformisme. Schippel fut député de 1890 à 1905.

(23) Il s’agit ici sans doute de Jules Guesde (1845-1922), fondateur du Parti Ouvrier Français.

une prise de conscience, ils abandonnent leur comportement mimétique et meurent. À la recherche du temps perdu de Marcel Proust propose une variante : le narrateur, en mimésis avec ses modèles lointains, ne meurt pas après sa prise de conscience, mais il se met à écrire son œuvre.

une prise de conscience, ils abandonnent leur comportement mimétique et meurent. À la recherche du temps perdu de Marcel Proust propose une variante : le narrateur, en mimésis avec ses modèles lointains, ne meurt pas après sa prise de conscience, mais il se met à écrire son œuvre.

Dans le quatrième chapitre, j’analyse en détail les processus mimétiques à l’œuvre dans le roman Nooit meer slapen (Ne plus jamais dormir, Gallimard, 2009). Le géologue Alfred Issendorf, jeune homme de 25 ans naïf et manquant d’expérience, se rend dans la région montagneuse du Nord de la Norvège pour se livrer à des recherches. Les résultats qu’il espère en rapporter doivent former la base de sa thèse de doctorat. Il est rejoint par Arne Jordal, Norvégien sportif et dominant, son cadet d’un an. Les constantes et les variantes sur le thème du double comportent d’abord une manipulation par laquelle Alfred entre en mimésis avec un premier modèle, déjà décédé. Le personnage principal est par ailleurs affligé, tout comme Osewoudt mais de façon moins prononcée, de caractéristiques victimaires. En outre, le motif de l’imposture est présent chez les puissants universitaires norvégiens et leurs acolytes, deux géophysiciens de caractère douteux, de même que le motif de la métamorphose reliée à des scènes où figure un miroir. Cette fois, ce n’est pas le personnage principal, de nouveau fort mimétique, qui meurt, mais le deuxième modèle, Arne. Tout comme La Chambre noire de Damoclès, ce roman se termine sur un échec.

Dans le quatrième chapitre, j’analyse en détail les processus mimétiques à l’œuvre dans le roman Nooit meer slapen (Ne plus jamais dormir, Gallimard, 2009). Le géologue Alfred Issendorf, jeune homme de 25 ans naïf et manquant d’expérience, se rend dans la région montagneuse du Nord de la Norvège pour se livrer à des recherches. Les résultats qu’il espère en rapporter doivent former la base de sa thèse de doctorat. Il est rejoint par Arne Jordal, Norvégien sportif et dominant, son cadet d’un an. Les constantes et les variantes sur le thème du double comportent d’abord une manipulation par laquelle Alfred entre en mimésis avec un premier modèle, déjà décédé. Le personnage principal est par ailleurs affligé, tout comme Osewoudt mais de façon moins prononcée, de caractéristiques victimaires. En outre, le motif de l’imposture est présent chez les puissants universitaires norvégiens et leurs acolytes, deux géophysiciens de caractère douteux, de même que le motif de la métamorphose reliée à des scènes où figure un miroir. Cette fois, ce n’est pas le personnage principal, de nouveau fort mimétique, qui meurt, mais le deuxième modèle, Arne. Tout comme La Chambre noire de Damoclès, ce roman se termine sur un échec. Dans le cinquième chapitre de ma thèse, je donne d’abord un aperçu des correspondances et des différences entre La Chambre noire de Damoclès et Ne plus jamais dormir. Ensuite je commente som- mairement d'autres romans de W.F. Hermans : Conserve (Conserve, 1947), De tranen der acacia’s (Les Larmes des acacias, 1949), Herinneringen van een engelbewaarder (Souvenirs d’un ange gardien, 1971), Onder professoren (Entre professeurs, 1975), Een heilige van de horlogerie (Un saint de l’horlogerie, 1987) et Au pair (1989). Les deux premiers contiennent déjà quelques motifs que l’on retrouvera par la suite, structurés à l’intérieur d’un processus mimétique ou d’un processus de rivalité. De ce fait, De tranen der acacia’s forme une ouverture aux textes ultérieurs.

Dans le cinquième chapitre de ma thèse, je donne d’abord un aperçu des correspondances et des différences entre La Chambre noire de Damoclès et Ne plus jamais dormir. Ensuite je commente som- mairement d'autres romans de W.F. Hermans : Conserve (Conserve, 1947), De tranen der acacia’s (Les Larmes des acacias, 1949), Herinneringen van een engelbewaarder (Souvenirs d’un ange gardien, 1971), Onder professoren (Entre professeurs, 1975), Een heilige van de horlogerie (Un saint de l’horlogerie, 1987) et Au pair (1989). Les deux premiers contiennent déjà quelques motifs que l’on retrouvera par la suite, structurés à l’intérieur d’un processus mimétique ou d’un processus de rivalité. De ce fait, De tranen der acacia’s forme une ouverture aux textes ultérieurs.

a permis de mieux révéler l’extrême complexité de la composition romanesque telle que la pratique Hermans. Sans la théorie et les concepts de Girard, il aurait été impossible de déceler ces aspects. Cela explique peut-être en partie pourquoi « l’idée directive » d’une grande partie de l’œuvre du romancier soit restée cachée aussi longtemps. J'espère que ma recherche aura rendu plus accessible cette thématique sous-jacente mais fonda- mentale de l’œuvre du plus grand auteur néerlandais du XXe siècle.

a permis de mieux révéler l’extrême complexité de la composition romanesque telle que la pratique Hermans. Sans la théorie et les concepts de Girard, il aurait été impossible de déceler ces aspects. Cela explique peut-être en partie pourquoi « l’idée directive » d’une grande partie de l’œuvre du romancier soit restée cachée aussi longtemps. J'espère que ma recherche aura rendu plus accessible cette thématique sous-jacente mais fonda- mentale de l’œuvre du plus grand auteur néerlandais du XXe siècle.

(8) Depuis 1885, Paul Singer (1844-1911), riche industriel berlinois, était membre de la direction du parti social-démocrate. C’est grâce à sa fortune que le parti avait pu en 1884 se doter d’un organe central (

(8) Depuis 1885, Paul Singer (1844-1911), riche industriel berlinois, était membre de la direction du parti social-démocrate. C’est grâce à sa fortune que le parti avait pu en 1884 se doter d’un organe central ( (13)

(13) (18)

(18)