James Ensor, par Pol de Mont

JAMES ENSOR

PEINTRE ET AQUAFORTISTE

Écrivain fécond – romancier, poète, essayiste, critique d’art, auteur de monographies et de libretti, folkloriste (il a dirigé la revue Volkskunde – Tijdschrift voor Nederlandsche Folklore) –, Pol de Mont (1857-1931) a occupé une place de premier plan dans la vie intellectuelle flamande de son temps, fondant des revues (Het Pennoen, Jong Vlaanderen, Kunst en Leven, De Vlaamsche Gids…), remplissant des fonctions importantes dans le combat et le milieu culturels (conservateur du Musée des Beaux-Arts d’Anvers).

Le texte qui suit est une traduction de l’étude « De Schilder en Etser James Ensor » publiée en 1895 dans la revue d’art De Vlaamsche School. Cette version française figure, sans nom de traducteur, dans l’ouvrage James Ensor. Peintre et graveur, Paris, La Plume, 1899, p. 85-90.

Le texte qui suit est une traduction de l’étude « De Schilder en Etser James Ensor » publiée en 1895 dans la revue d’art De Vlaamsche School. Cette version française figure, sans nom de traducteur, dans l’ouvrage James Ensor. Peintre et graveur, Paris, La Plume, 1899, p. 85-90.

P. de Mont, Les Enfants des Hommes, 1888

I

De tous les hommes de talent qui, depuis 1880 environ, ont su acquérir un nom distingué dans le cercle restreint des artistes belges, aucun, peut-être, n’a été aussi vivement et aussi passionnément discuté que James Ensor. Idolâtré par les uns et exécré par les autres, il fut considéré longtemps non comme un simple innovateur, mais comme le révolutionnaire par excellence.

Et cependant, dans le milieu exalté et bruyant où Ensor gagnait ses éperons, il ne manquait pas d’hommes hardis, voire même excentriques, aux conceptions nouvelles et téméraires. Ce milieu, – le Cercle des XX, – naguère tant discuté, forma, pendant les dix années de la période 1880-1890, comme qui dirait le corps d’élite du mouvement jeune, et, avouons-le sans détours, c’était ce milieu qui purifiait et renouvelait l’atmosphère empestée de notre école, trop longtemps fermée et trop scrupuleusement emmaillotée.

Eric Min, James Ensor. Une biographie, 2008

Or comment se fait-il que maintenant, de tous ces noms inséparablement liés à ce mouvement qui, considéré dans son en- semble, peut être appelé splendide ; comment se fait-il que de tous ces noms, parmi lesquels brillent pourtant ceux de Léon Frédéric, de Fernand Khnopff, de Willem Vogels, de Joris Minne, de Henri de Groux, de Van Rysselberghe, – ce soit précisément celui d’Ensor qui non seulement ressort le plus, mais qui est encore le plus intimement lié à l’histoire des XX ? Je ne puis l’expliquer que par le fait que James Ensor, par certaine manière originale de se révéler, s’est exposé, plus que tout autre, à ces quolibets faciles, à ces moqueries populacières qui ont toujours tant de succès auprès d’une partie du public, surtout dans les périodes d’agitation.

Or comment se fait-il que maintenant, de tous ces noms inséparablement liés à ce mouvement qui, considéré dans son en- semble, peut être appelé splendide ; comment se fait-il que de tous ces noms, parmi lesquels brillent pourtant ceux de Léon Frédéric, de Fernand Khnopff, de Willem Vogels, de Joris Minne, de Henri de Groux, de Van Rysselberghe, – ce soit précisément celui d’Ensor qui non seulement ressort le plus, mais qui est encore le plus intimement lié à l’histoire des XX ? Je ne puis l’expliquer que par le fait que James Ensor, par certaine manière originale de se révéler, s’est exposé, plus que tout autre, à ces quolibets faciles, à ces moqueries populacières qui ont toujours tant de succès auprès d’une partie du public, surtout dans les périodes d’agitation.

À dire vrai, Ensor est, de tout le groupe des XX, le seul qui, dans une certaine mesure, se rattache à la vieille tradition de nos peintres flamands et hollandais.

Sciemment ou insciemment, – je ne discuterai pas, – il s’est présenté dès le début comme un peintre au tempérament essentiellement néerlandais, comme un peintre visuel, un peintre pour les yeux en toute première ligne, comme un coloriste de l’école ample et sans gêne de Hals, d’ailleurs son maître préféré, auquel il a voué un culte idolâtrique.

Il m’est impossible d’admettre que dans les premières années de cette lutte pour l’indépendance de l’art une critique sincère n’eût pu découvrir en notre artiste cette qualité primordiale. Si on ne l’a pas vue plus tôt, c’est qu’on n’avait des yeux, alors, que pour les pochades agaçantes et vexatoires : – dessins ou tableaux la plupart minuscules, couverts cependant de toute une foule grouillante de personnages lilliputiens aux poses les plus bizarres, toiles plus considérables aussi, représentant les formes ou les figures les plus excentriques, – dans lesquelles l’artiste donnait un libre cours à sa verve un peu gamine.

Il m’est impossible d’admettre que dans les premières années de cette lutte pour l’indépendance de l’art une critique sincère n’eût pu découvrir en notre artiste cette qualité primordiale. Si on ne l’a pas vue plus tôt, c’est qu’on n’avait des yeux, alors, que pour les pochades agaçantes et vexatoires : – dessins ou tableaux la plupart minuscules, couverts cependant de toute une foule grouillante de personnages lilliputiens aux poses les plus bizarres, toiles plus considérables aussi, représentant les formes ou les figures les plus excentriques, – dans lesquelles l’artiste donnait un libre cours à sa verve un peu gamine.

Tout le monde se pressait devant ces pochades : les critiques, les indifférents, les ennemis et les amis de l’artiste ; oui, les amis également, car nous ne pouvons nier que, à cette époque déjà lointaine aujourd’hui, quelques-uns d’entre eux ont aimé et exalté trop le talent très réel et l’humour absolument caractéristique, indéniablement propres à ces facéties d’une originalité si audacieuse, sans grande saveur cependant pour la masse imbécile du public. Oh ! ces études de masques fameuses : l’Étonnement du Masque Wouse, les Masques narguant Mort, les Masques scandalisés, vrais charivaris de la couleur, où les jaunes vifs brillent à côté des rouges enflammés et des verts opiniâtres, et qui, malgré toute leur vigueur restent exempts de toute platitude et de toute vulgarité ; – et, à côté de cela, ces caricatures non moins célèbres, les Juges intègres et la Leçon d’anatomie, et ces épisodes coloriés d’une fantaisie extraordinaire et originale comme la Bataille des Éperons, l’Entrée des militaires vainqueurs dans la ville de Bise, Squelettes se disputant un hareng saur, etc., dessins à la plume ou au crayon qui, malgré des défauts et des extravagances qui sautent aux yeux, sont pleins d’observation, de mouvement, de vie et d’esprit, et nous montrent les raccourcis les plus inattendus et les poses les plus invraisemblables… Or, tout cela, pour la plupart des gens, n’était que le vain tintamarre d’un impuissant qui, coûte que coûte, voulait se faire remarquer !

En réalité, nombre de ces soi-disant pochades à l’huile ou simplement au crayon ou au fusain ne méritaient pas moins de louanges que celles accordées avec tant de bienveillance par les connaisseurs à Jérôme Bosch, au Frans Floris de la Chute des Anges du Musée d’Anvers et au Marten de Vos de la Tentation de saint Antoine, de la même collection.

En réalité, nombre de ces soi-disant pochades à l’huile ou simplement au crayon ou au fusain ne méritaient pas moins de louanges que celles accordées avec tant de bienveillance par les connaisseurs à Jérôme Bosch, au Frans Floris de la Chute des Anges du Musée d’Anvers et au Marten de Vos de la Tentation de saint Antoine, de la même collection.

J’oserais dire que quelques-uns des dessins d’Ensor, comme par exemple : la Mort tragique d’un théologien, ou à proprement dire : les Moines surexcités réclamant le cadavre du théologien Sus-Ovis, malgré la résistance de l’évêque Friton, – ou bien encore les Démons Dzitts et Hihahox transportant le Christ en enfer, sous le commandement de Crazon, qui monte un chat enragé ; ou même comme le Christ tourmenté par les démons, – ou la Tentation de saint Antoine, – ou la Prise d’une ville singulière, et tout particulièrement, enfin, l’Entrée de Jésus à Jérusalem ; – j’oserais prétendre, dis-je, que quelques-uns de ces dessins sont de beaucoup supérieurs à bien des peintures de Bosch, de De Vos et de Floris, et que l’on a grand tort, à mon avis, de ne pas acheter le premier et le dernier de ces invraisemblables et déconcertants chefs-d’œuvre pour une de nos collections publiques. Quoiqu’il y ait quelquefois incohérence dans l’ensemble, manque de proportions dans la dimension des différents personnages, ces deux grands dessins sont les œuvres d’un maître dessinateur sans pareil.

Pour bien comprendre cette partie, – j’allais dire cette moitié – du talent d’Ensor, il ne faut pas oublier que, du côté de son père, il est le compatriote des caricaturistes les plus formidables du monde entier : Grillray, Cruikshank, Rowlandson, d’autres encore. Il possède quelque chose de chacun d’eux, mais plus encore de Swift qui, comme Ensor, avait recours aux sottises les plus incroyables pour exprimer son sentiment de la justice et son amour pour la vérité.

Pour bien comprendre cette partie, – j’allais dire cette moitié – du talent d’Ensor, il ne faut pas oublier que, du côté de son père, il est le compatriote des caricaturistes les plus formidables du monde entier : Grillray, Cruikshank, Rowlandson, d’autres encore. Il possède quelque chose de chacun d’eux, mais plus encore de Swift qui, comme Ensor, avait recours aux sottises les plus incroyables pour exprimer son sentiment de la justice et son amour pour la vérité.

Mais l’autre partie de ce talent, précisément celle-là que l’on dédaignait si obstinément pendant la période de 1880 à 1890, combien elle est simple, naïve, naturelle, et comme elle se distingue franchement par son caractère tout à fait néerlandais ou flamand !

Cet homme double a hérité de par sa mère, Flamande, d’un sentiment très vif, toujours en éveil pour la belle réalité, et d’un œil amoureux de la lumière et des couleurs, tel que l’ont possédé de tout temps tous les vrais peintres de ces pays de brouillard et de brume, aux fleuves rêveurs autant que conviant au rêve et à l’atmosphère fine et diaphane. Oui, Ensor est un homme à deux âmes ! De même que Verlaine avait pu écrire le mot Parallèlement sur un de ses recueils de poèmes, de même Ensor pourrait adapter ce mot, non au sens moral, certes, mais à un point de vue plutôt ethnographique, à l’ensemble de ses œuvres.

Dès son début, le rêveur se développe déjà dans sa personnalité intéressante à côté du réaliste, l’homme aux visions les plus fantastiques à côté de celui au regard observateur, le caricaturiste à côté du peintre des sujets les plus ordinaires.

Peut-être Ensor a-t-il été quelque peu atteint de cette maladie, – du reste assez naturelle, qui consiste à vouloir se gausser tant soit peu du public, – pardon, des philistins, des pékins, c’est-à-dire de cette gent ridicule de censeurs sans vocation, mais qui veulent tout savoir, qui trouvent à redire sur tout, les snobs, puisqu’il faut les appeler par leur nom, les mufles qu’on épate, mais qu’on ne convertit jamais ! Or l’une des raisons, et sans aucun doute la principale, pour laquelle il n’a pas obtenu jusqu’ici le jugement favorable des critiques… sérieux, je crois la retrouver précisément dans le rôle considérable que jouent dans l’ensemble de son œuvre tantôt le grotesque, tantôt le satanique.

Peut-être Ensor a-t-il été quelque peu atteint de cette maladie, – du reste assez naturelle, qui consiste à vouloir se gausser tant soit peu du public, – pardon, des philistins, des pékins, c’est-à-dire de cette gent ridicule de censeurs sans vocation, mais qui veulent tout savoir, qui trouvent à redire sur tout, les snobs, puisqu’il faut les appeler par leur nom, les mufles qu’on épate, mais qu’on ne convertit jamais ! Or l’une des raisons, et sans aucun doute la principale, pour laquelle il n’a pas obtenu jusqu’ici le jugement favorable des critiques… sérieux, je crois la retrouver précisément dans le rôle considérable que jouent dans l’ensemble de son œuvre tantôt le grotesque, tantôt le satanique.

Peu après son départ de l’Académie de Bruxelles, dont il avait régulièrement suivi les cours depuis 1877, où il avait même obtenu un second prix d’après la tête antique, il expose en 1881 au Cercle la Chrysalide un Tableau d’intérieur, qui fut envoyé en 1894 à Anvers, où il fut admiré par la plupart des connaisseurs et en premier lieu par moi-même, comme une merveille de coloris.

En 1882 il expose à Paris la Coloriste et un intérieur ; en 1883, au cercle l’Essor, son Lampiste, son Pouilleux se chauffant et ses Pommes, en réalité cinq tableaux qui, si l’équité était de ce monde et… de la critique d’art… belge, dès lors auraient fait prendre place à Ensor parmi les maîtres incontestables du pinceau. Où donc pouvaient-ils bien se cacher à cette heure, les vaillants défenseurs de la tradition nationale de l’art et du coloris flamand, vif, riche et animé ? Ici, il y avait de la tradition, non pas une tradition acquise avec beaucoup de difficultés et de peines, mais une tradition qu’on pourrait appeler spontanée, provenant de la nature, et par cela même d’autant plus riche. Ici, il y  avait du coloris, et de plus, du coloris flamand, qu’on ne rencontre guère plus intense chez Hals, ni chez Jordaens, ni chez Stobbaerts. Et ces tableaux étaient achevés sans être ce qu’on appelle léchés, complets sans mesquinerie, savants sans pédanterie : – tout y était bien proportionné, viril et grandiose ! Et quelle lumière par-dessus tout ! Dans son tableau : Jeune Fille en détresse, la lumière tamisée dans une chambre fermée surpasse les plus belles œuvres de Jan Stobbaerts ; les obscurs distingués de Hals sont à peine supérieurs à la symphonie de tons obscurs du Lampiste.

avait du coloris, et de plus, du coloris flamand, qu’on ne rencontre guère plus intense chez Hals, ni chez Jordaens, ni chez Stobbaerts. Et ces tableaux étaient achevés sans être ce qu’on appelle léchés, complets sans mesquinerie, savants sans pédanterie : – tout y était bien proportionné, viril et grandiose ! Et quelle lumière par-dessus tout ! Dans son tableau : Jeune Fille en détresse, la lumière tamisée dans une chambre fermée surpasse les plus belles œuvres de Jan Stobbaerts ; les obscurs distingués de Hals sont à peine supérieurs à la symphonie de tons obscurs du Lampiste.

Et savez-vous, cher lecteur, ce qu’il arriva à Ensor en 1884, et comment son œuvre fut jugée par les membres du jury d’admission ? Une phrase d’une des lettres de l’artiste résout brutalement cette question : Toutes mes œuvres furent refusées au Salon de Bruxelles de 1884.

De tels membres de jury, est-ce qu’on ne devrait pas les chasser du temple avec le chat a sept queues de feu le très doux Jésus ?

II

Il n’est pas difficile de citer les « immortels » dont James Ensor a subi l’influence, tant en qualité de peintre qu’en qualité de dessinateur.

Quoiqu’il professât de tout temps une grande admiration pour Rembrandt, il nous semble cependant qu’il a emprunté beaucoup plus à Hals et peut-être à Manet qu’à ce créateur génial du chef-d’œuvre inimitable, les Syndics drapiers, du Ryksmuzeum d’Amsterdam. À ces premières influences se joignent, en sous-ordre, celles de Turner et de Goya. Ce qu’il admire chez ces deux derniers peintres nous est révélé par une simple phrase empruntée à une de ses lettres : Je fus charmé de trouver deux maîtres épris de lumière et de violence. Lumière et violence ! Avez-vous déjà remarqué, cher lecteur, comment les peintres, en général peu causeurs, expriment parfaitement en deux ou trois mots ce que nous autres, écrivains, ne pouvons rendre clair et intelligible que par des phrases entières ? Avec ces deux mots, lumière et violence, Ensor nous fait connaître mieux que n’importe qui les deux caractères principaux de ses œuvres picturales d’alors.

Quoiqu’il professât de tout temps une grande admiration pour Rembrandt, il nous semble cependant qu’il a emprunté beaucoup plus à Hals et peut-être à Manet qu’à ce créateur génial du chef-d’œuvre inimitable, les Syndics drapiers, du Ryksmuzeum d’Amsterdam. À ces premières influences se joignent, en sous-ordre, celles de Turner et de Goya. Ce qu’il admire chez ces deux derniers peintres nous est révélé par une simple phrase empruntée à une de ses lettres : Je fus charmé de trouver deux maîtres épris de lumière et de violence. Lumière et violence ! Avez-vous déjà remarqué, cher lecteur, comment les peintres, en général peu causeurs, expriment parfaitement en deux ou trois mots ce que nous autres, écrivains, ne pouvons rendre clair et intelligible que par des phrases entières ? Avec ces deux mots, lumière et violence, Ensor nous fait connaître mieux que n’importe qui les deux caractères principaux de ses œuvres picturales d’alors.

S’il n’a jamais attaché grande valeur à la correction des lignes, il s’en est surtout brossé le ventre… à cette époque, déjà lointaine maintenant, mais qui, peut-être, a été la plus belle de sa carrière.

La correction, il en avait horreur.

La ligne correcte, – ainsi s’exprime-t-il en appuyant naturellement sur l’épithète – ne peut inspirer des sentiments élevés. Elle ne demande aucun sacrifice, aucune combinaison profonde. Ennemie du génie, elle ne peut exprimer la passion, l’inquiétude, la lutte, la douleur, l’enthousiasme, sentiments si beaux et si grands, ni aucun grand parti pris. Son triomphe est stupide : elle a l’approbation des esprits superficiels et bornés, elle représente le féminin.

La ligne correcte, – ainsi s’exprime-t-il en appuyant naturellement sur l’épithète – ne peut inspirer des sentiments élevés. Elle ne demande aucun sacrifice, aucune combinaison profonde. Ennemie du génie, elle ne peut exprimer la passion, l’inquiétude, la lutte, la douleur, l’enthousiasme, sentiments si beaux et si grands, ni aucun grand parti pris. Son triomphe est stupide : elle a l’approbation des esprits superficiels et bornés, elle représente le féminin.

De même que la ligne correcte, Ensor a toujours négligé d’enthousiasme ce que l’on désigne en peinture sous le nom de la forme. Il prétend que la culture de la forme conduit à la routine, à l’imitation servile ; qu’elle est le refuge des faibles, des sans-imagination ; et puis les antiques l’ont prise pour base de leurs œuvres ; ils en ont tiré tout le profit possible et c’est à elle qu’ils sont redevables de tout… ce qu’ils sont et valent !

Sa devise à lui était et est encore : Un peintre ne doit pas être un sculpteur. Homme de fantaisie, – ses dessins et ses eaux-fortes le prouvent d’ailleurs, – il est l’esclave de ses yeux, de sa manière de voir les objets. Et dès lors pourrait-il bien faire autrement que de s’appliquer à reproduire ce qu’il appelle lui-même, dans une de ses lettres, les déformations qu’elle (la lumière) fait subir à la ligne ?

À cette époque Ensor ne peignait pas au pinceau, mais au couteau ; il enduisait sa toile de couleurs de l’épaisseur d’un doigt ; il les mélangeait de la façon la plus audacieuse, – péché capital, hélas ! qu’il expia amèrement plus tard, car plusieurs de ses tableaux, peints avec ce mélange, sont devenus, paraît-il, absolument noirs.

À cette époque Ensor ne peignait pas au pinceau, mais au couteau ; il enduisait sa toile de couleurs de l’épaisseur d’un doigt ; il les mélangeait de la façon la plus audacieuse, – péché capital, hélas ! qu’il expia amèrement plus tard, car plusieurs de ses tableaux, peints avec ce mélange, sont devenus, paraît-il, absolument noirs.

J’ai déjà parlé de son Tableau d’intérieur (1881), exposé l’année dernière à Anvers ; de ses Chinoiseries, de son Pêcheur, de son Liseur (1882), de son Lampiste, qui se trouve actuellement au Musée de Bruxelles, et qui fut peint en 1880 ; de son Pouilleux, de sa Dame sombre et de ses Pommes ; plus tard vinrent sa Nature morte de 1884, ses Ivrognes et sa Dame en détresse. Or, toutes ces œuvres portent la trace des influences citées plus haut, toutes révèlent d’une manière absolument adéquate les aspirations de l’artiste d’alors.

Si je ne me trompe, c’est vers 1884 ou 1885 que la manière d’Ensor se transforma.

Dès ce moment le pinceau remplace le couteau. Et quel pinceau, grands dieux ! Un pinceau si fin, si minutieux, si scrupuleux, qu’on le prendrait facilement pour le burin d’un graveur. On apprécie, surtout dans quelques petits tableaux d’intérieur de ce temps et de plus tard, une exactitude d’exécution, une sobriété et une intensité qui étonnent. Il n’est pas question ici de ses Masques, mais bien de tableaux comme les Huîtres, la Dorade, les Belles Viandes, de 1885, la Mangeuse d’huîtres et les Coquelicots, de 1886. Je n’hésite pas à donner en général la préférence aux œuvres de sa première manière. Son Lampiste, son Tableau d’intérieur, son Pouilleux, sont des succès de coloris que l’on citera dans quelques années à côté des tableaux les plus superbes signés par n’importe quel ancien maître flamand ou hollandais. Mais sa Mangeuse d’huîtres aussi, et, parmi ses toiles plus récentes, le portrait du poète Émile Verhaeren et surtout celui de Théodore Hannon, sont tout bonnement superbes. Et ses Belles Viandes et ses Pommes sont, dans une tout autre gamme, des chefs-d’œuvre aussi bien réussis que les meilleurs intérieurs d’Eugène Joors, ce peu connu et ce méconnu, ou de Verhaeren.

Dès ce moment le pinceau remplace le couteau. Et quel pinceau, grands dieux ! Un pinceau si fin, si minutieux, si scrupuleux, qu’on le prendrait facilement pour le burin d’un graveur. On apprécie, surtout dans quelques petits tableaux d’intérieur de ce temps et de plus tard, une exactitude d’exécution, une sobriété et une intensité qui étonnent. Il n’est pas question ici de ses Masques, mais bien de tableaux comme les Huîtres, la Dorade, les Belles Viandes, de 1885, la Mangeuse d’huîtres et les Coquelicots, de 1886. Je n’hésite pas à donner en général la préférence aux œuvres de sa première manière. Son Lampiste, son Tableau d’intérieur, son Pouilleux, sont des succès de coloris que l’on citera dans quelques années à côté des tableaux les plus superbes signés par n’importe quel ancien maître flamand ou hollandais. Mais sa Mangeuse d’huîtres aussi, et, parmi ses toiles plus récentes, le portrait du poète Émile Verhaeren et surtout celui de Théodore Hannon, sont tout bonnement superbes. Et ses Belles Viandes et ses Pommes sont, dans une tout autre gamme, des chefs-d’œuvre aussi bien réussis que les meilleurs intérieurs d’Eugène Joors, ce peu connu et ce méconnu, ou de Verhaeren.

Après 1886, le dessinateur fantastique l’emporte sur le peintre. Chaque année, au Salon des XX, on vit de lui de grandes compositions en noir et en blanc et aussi des gravures à l’eau-forte.

Les ouvrages suivants ont paru de 1886 à 1894. Mort mystique d’un théologien, la Couronne radiée du Christ ou la Sensibilité de la lumière, l’Entrée de Jésus a Jérusalem, Jésus tourmenté par les démons, Jésus se promenant sur l’eau, la Tentation de saint Antoine, la Bataille des Éperons, les Soudards Kes et Bruta entrant dans la ville de Bise, etc. Quelques-uns de ces dessins, entre autres les quatre ou cinq derniers, sont rehaussés au pastel ou à la détrempe.

Les ouvrages suivants ont paru de 1886 à 1894. Mort mystique d’un théologien, la Couronne radiée du Christ ou la Sensibilité de la lumière, l’Entrée de Jésus a Jérusalem, Jésus tourmenté par les démons, Jésus se promenant sur l’eau, la Tentation de saint Antoine, la Bataille des Éperons, les Soudards Kes et Bruta entrant dans la ville de Bise, etc. Quelques-uns de ces dessins, entre autres les quatre ou cinq derniers, sont rehaussés au pastel ou à la détrempe.

Dans la plupart de ces fantaisies, tout est absurde, insensé, incohérent, impossible. C’est que notre humoriste à froid l’a voulu ainsi, et cela ne l’a pas empêché de produire plus d’une fois de l’art véritable.

Ce qui distingue avant tout ces fantaisies, c’est la caractéristique à la fois étrange et frappante des personnages. C’est ici surtout qu’on retrouve l’arrière-neveu des Gillray et des Rowlandson ! Comme ces petits guerriers joufflus, ventrus, aux moustaches fournies, aux habits bordés de galons d’or, couverts de décorations, expriment le contentement, la satisfaction d’eux-mêmes, cette stupidité grossière, dont souffrent, hélas ! beaucoup de grands et surtout de petits, de tout petits conquérants ! Comme il parodie d'une manière inimitable les parades militaires, les joyeuses entrées et autres manifestations patriotiques d’un grandiose plus apparent que réel ! Dans la Mort mystique d’un théologien, c’est le tour des Évêques et d’autres dignitaires de l’Église. Leur sourire factice exprime l’ambition, l’orgueil, la jalousie, la vanité, et surtout une pédanterie sans bornes.

Dans d’autres tableaux, comme dans la Tentation de saint Antoine et dans le Christ tourmenté par les démons, la satire ne rappelle pas la façon de Breughel ou de Jérôme Bosch ; non, elle est tout à fait macabre. Ce n’est pas sans raison que je cite Bosch : ce qu’il a produit de plus original, de plus singulier, de plus insensé, ne peut encore être comparé à l’excentricité de ce peintre du XIXe siècle.

Dans d’autres tableaux, comme dans la Tentation de saint Antoine et dans le Christ tourmenté par les démons, la satire ne rappelle pas la façon de Breughel ou de Jérôme Bosch ; non, elle est tout à fait macabre. Ce n’est pas sans raison que je cite Bosch : ce qu’il a produit de plus original, de plus singulier, de plus insensé, ne peut encore être comparé à l’excentricité de ce peintre du XIXe siècle.

Dans le Christ tourmenté, James Ensor nous peint les démons les plus affreux. Accroupis au pied de la croix ou rampant tout autour d’elle, ils tourmentent moralement et physiquement le martyr pâle, décharné, râlant dans l’agonie. L’un lui déchire les côtes et les cuisses ; l’autre lui montre les choses les plus abominablement vulgaires. Le paysage lui-même n’est qu’horreur et mélancolie. Cependant, dans le lointain, le jour commence à poindre, et quelques monstres lancent des regards anxieux vers l’aube naissante.

Sa Mort mystique est un chef-d’œuvre. Demolder l’a admirablement appréciée : Ce dessin, écrit-il, s’étale en une église dans un décor de Rembrandt, haut et vague, et comme ouvert sur le ciel. Le dessin en est spécial, je dirais volontiers matelassé : il semble que les reliefs soient obtenus au moyen de plis et de courbes ondulantes et insistantes. Les lignes droites sont quasi absentes. Tout se bombe, se complique et quelquefois se boursoufle comme si le dessin lui-même prétendait se contourner et s’arrondir autant que le ventre de l’évêque officiant et l’allure matronesque de la Vierge. Seul le Christ jaillit, sauvage et fou, sur sa croix, au long d’une colonne dressant l’épouvante par au-delà de ses monstruosités sacerdotales. Cette page est  vraiment superbe. Ensor a le don surprenant de trouver des motifs architecturaux. Dans son Kes et Bruta, par exemple, s’élève une cathédrale qui appartient au style le plus bizarre qu’on puisse imaginer. Également dans la Bataille des Éperons, la Bataille de Waterloo, la Prise d’une ville singulière, tous dessins qu’on se disputera plus tard dans les ventes publiques.

vraiment superbe. Ensor a le don surprenant de trouver des motifs architecturaux. Dans son Kes et Bruta, par exemple, s’élève une cathédrale qui appartient au style le plus bizarre qu’on puisse imaginer. Également dans la Bataille des Éperons, la Bataille de Waterloo, la Prise d’une ville singulière, tous dessins qu’on se disputera plus tard dans les ventes publiques.

Enfin, – et par là je veux finir cette rapide caractérisque de ce moderne si attrayant, – Ensor est un de nos meilleurs aquafortistes. Toutes ses gravures à l’eau-forte ne lui donnent pas droit à ce titre ; plusieurs sont négligées, enlevées à la diable, visiblement bâclées en grande hâte ; en d’autres les plans ne sont pas en équilibre, l’horizon s’avance jusqu’à l’avant-plan, le ciel est trop lourd comparativement à la terre. Néanmoins, quelques-unes de ces gravures, une dizaine, sont de vraies perles ; parmi celles-ci les Patineurs, Mariakerke, les Bateaux échoués, et surtout la Cathédrale, occupent la première place. Cette Cathédrale, minutieusement achevée, est à elle seule un vrai poème ! La virtuosité, pardon, la sincérité naïve et la sécurité confiante, avec lesquelles les plus petits détails sont ici rendus, confinent à la magie.

Dans ces eaux-fortes, ce sont le poète grave et sérieux, le sensitif raffiné et l’idolâtre de la lumière et du coloris qui ressortent. C’est là que, sans contredit, Ensor me plaît le plus !

Dans d’autres eaux-fortes, coloriées ou non, le fantaisiste a la parole, – un fantaisiste que ne répugnent pas plus les rêves les plus fous que le sel rabelaisien, le gros sel, et quelquefois même le sel de cuisine !

Ce caractère fantaisiste ressort particulièrement dans une satire très originale, intitulée les Vents, une illustration absolument hardie d’un de ces contes de pétomane, comme en a signé Armand Sylvestre… Voici un humour d’un bien autre aloi que celui de Robida ou de Doré le doucereux ! Un sabbat de vents ! Des vents de toute force et de tout envergure, de grands vents et de petits vents, des zéphyrs et des trombes, des brises et des ouragans. De toutes les zones ils accourent, roulant et se culbutant dans l’air ; celui-ci, en bourdonnant, s’enroule sens dessus dessous, en tire-bouchon ; celui-là, en pétaradant, s’éloigne sur un manche à balai, avec un grand vacarme ; un autre encore se trouve sur le dos, dans l’espace, comme pour faire la planche… Les voici tous, grands et petits, zéphyrs et trombes, souffles et tourbillons, brises et ouragans, de toute odeur, de toute couleur, de tout acabit et de tout calibre ; exhalant, soufflant, grommelant, éternuant, bourdonnant, brisant, beuglant, tempêtant, bourdonnant et fulminant… des deux côtés à la fois !

Ce caractère fantaisiste ressort particulièrement dans une satire très originale, intitulée les Vents, une illustration absolument hardie d’un de ces contes de pétomane, comme en a signé Armand Sylvestre… Voici un humour d’un bien autre aloi que celui de Robida ou de Doré le doucereux ! Un sabbat de vents ! Des vents de toute force et de tout envergure, de grands vents et de petits vents, des zéphyrs et des trombes, des brises et des ouragans. De toutes les zones ils accourent, roulant et se culbutant dans l’air ; celui-ci, en bourdonnant, s’enroule sens dessus dessous, en tire-bouchon ; celui-là, en pétaradant, s’éloigne sur un manche à balai, avec un grand vacarme ; un autre encore se trouve sur le dos, dans l’espace, comme pour faire la planche… Les voici tous, grands et petits, zéphyrs et trombes, souffles et tourbillons, brises et ouragans, de toute odeur, de toute couleur, de tout acabit et de tout calibre ; exhalant, soufflant, grommelant, éternuant, bourdonnant, brisant, beuglant, tempêtant, bourdonnant et fulminant… des deux côtés à la fois !

Voilà, je crois, caractérisé pas trop mal dans ses incarnations diverses, cet artiste très intéressant et doué des talents les plus variés, méconnu par la plupart, prisé trop haut par quelques-uns, peut-être, mais, quoi qu’on puisse penser de quelques-unes de ses pochades dessinées ou peintes, présentant de toute façon, et comment qu’on le prenne, dans l’ensemble de son œuvre les caractères évidents d’un véritable, grand et original artiste.

Pol de Mont

Les ensortilège de James Ensor

James Ensor - personal photographs

James Ensor a 150 ans

cotisation fût des plus minimes, le Leeskring réalisa son programme. Il s’abonna aux périodiques français la Revue, le Mercure de France, la Revue des cours et

cotisation fût des plus minimes, le Leeskring réalisa son programme. Il s’abonna aux périodiques français la Revue, le Mercure de France, la Revue des cours et langues

langues

sur l’ « Évolution de la littérature belge d’expression néerlan- daise » (25 juin 1907) ; peut-être le couple de comédiens Mme Truus Post et

sur l’ « Évolution de la littérature belge d’expression néerlan- daise » (25 juin 1907) ; peut-être le couple de comédiens Mme Truus Post et  un mouvement dirigé par des crétins et qui s’appelle le flamingantisme chercha, en Belgique, à enfermer les malheureux qu’il réussit à hypnotiser, dans une existence médiocre et sans gloire. Si les Hollandais avaient le bonheur de posséder comme deuxième langue nationale un idiome aussi répandu que le français, il n’en est plus un seul qui s’échinerait à écrire pour être lu par deux mille personnes ! Cela est de toute évidence. »

un mouvement dirigé par des crétins et qui s’appelle le flamingantisme chercha, en Belgique, à enfermer les malheureux qu’il réussit à hypnotiser, dans une existence médiocre et sans gloire. Si les Hollandais avaient le bonheur de posséder comme deuxième langue nationale un idiome aussi répandu que le français, il n’en est plus un seul qui s’échinerait à écrire pour être lu par deux mille personnes ! Cela est de toute évidence. »

par excès d’être rassasiés, est admirablement décrit. L’observateur le dis- pute au synthétiseur qui fait mouvoir cet entourage si difficile à esquisser avec son manque d’idéaux, sa pose, son imbécillité masquée, son dégoût de lui-même et des autres.

par excès d’être rassasiés, est admirablement décrit. L’observateur le dis- pute au synthétiseur qui fait mouvoir cet entourage si difficile à esquisser avec son manque d’idéaux, sa pose, son imbécillité masquée, son dégoût de lui-même et des autres.

Sur la peinture, l’écrivain a des idées très tranchées. Lisons un passage de la Correspondance avec un ami pendant la guerre : « Le Catalogue Rothchild est vraiment beau. Je n’espérais pas l’avoir ni le Davillier. Mais ceux des musées étrangers ne m’intéressent pas, – même quand j’y ai été, comme à Madrid. J’ajoute que la beauté des illustrations ne peut me faire pardonner à Geffroy qui est un micromane et un gallophobe. Cet homme en est encore à savoir que la Pasture, Jean de Maubeuge (et non Mabuse), Patinier (faiseur de patins, et non Patinir, – qui n’est que la prononciation germanique), et Van Eyck lui-même sont des Français purs les deux premiers, Français wallons les deux autres. Quant à l’école flamande elle n’existe pas avant Rubens puisqu’on ne connaît avant lui aucun peintre flamand sauf Matsys, et deux autres douteux. Tout le reste, allemand, hollandais, ou rhénan. Je rabâcherai ces choses-là jusqu’à ma mort, n’y ayant rien où le nationalisme soit plus utile que l’art. Bref les flamands, avant l’école d’Anvers, ne sont qu’un département de l’art français. La tapisserie flamande est à peu près inexistante et un succédané d’Arras et de Paris. Bruxelles, qui n’est du reste pas pays flamand, s’y est montrée, à un degré affligeant, dénuée d’invention

Sur la peinture, l’écrivain a des idées très tranchées. Lisons un passage de la Correspondance avec un ami pendant la guerre : « Le Catalogue Rothchild est vraiment beau. Je n’espérais pas l’avoir ni le Davillier. Mais ceux des musées étrangers ne m’intéressent pas, – même quand j’y ai été, comme à Madrid. J’ajoute que la beauté des illustrations ne peut me faire pardonner à Geffroy qui est un micromane et un gallophobe. Cet homme en est encore à savoir que la Pasture, Jean de Maubeuge (et non Mabuse), Patinier (faiseur de patins, et non Patinir, – qui n’est que la prononciation germanique), et Van Eyck lui-même sont des Français purs les deux premiers, Français wallons les deux autres. Quant à l’école flamande elle n’existe pas avant Rubens puisqu’on ne connaît avant lui aucun peintre flamand sauf Matsys, et deux autres douteux. Tout le reste, allemand, hollandais, ou rhénan. Je rabâcherai ces choses-là jusqu’à ma mort, n’y ayant rien où le nationalisme soit plus utile que l’art. Bref les flamands, avant l’école d’Anvers, ne sont qu’un département de l’art français. La tapisserie flamande est à peu près inexistante et un succédané d’Arras et de Paris. Bruxelles, qui n’est du reste pas pays flamand, s’y est montrée, à un degré affligeant, dénuée d’invention

La fraîcheur des briques anciennes, la ville nette et menue, des fenêtres vertes, la coiffe des religieuses de l’hôpital Saint-Jean qui écossent des légumes, du linge rouge qui sèche au pied d’une maison verte et se reflète dans l’eau – des fleurs aux fenêtres dans du Delft – à la porte des églises des annonces de faire-part en flamand.

La fraîcheur des briques anciennes, la ville nette et menue, des fenêtres vertes, la coiffe des religieuses de l’hôpital Saint-Jean qui écossent des légumes, du linge rouge qui sèche au pied d’une maison verte et se reflète dans l’eau – des fleurs aux fenêtres dans du Delft – à la porte des églises des annonces de faire-part en flamand.

Les voyages aussi, c’est très ennuyeux ; presque autant que de rester chez soi. Et puis les pays où l’on passe : le moyen de s’en faire une opinion ? C’est très fatigant.

Les voyages aussi, c’est très ennuyeux ; presque autant que de rester chez soi. Et puis les pays où l’on passe : le moyen de s’en faire une opinion ? C’est très fatigant. Non loin de là, se dresse ce joli puits dont le grillage de fer est dû à Quentin Metzis. Tout le monde sait que ce peintre, ayant pris sa femme en dégoût, se fit forgeron. C’est du moins ainsi que le carillon, ce jour-là, contait cette histoire.

Non loin de là, se dresse ce joli puits dont le grillage de fer est dû à Quentin Metzis. Tout le monde sait que ce peintre, ayant pris sa femme en dégoût, se fit forgeron. C’est du moins ainsi que le carillon, ce jour-là, contait cette histoire. Cette espèce de Gascon néerlandais, en un baragouin composé des débris sanglants de plusieurs patois, vous explique le chef-d’œuvre. Et si vous tentez de fuir, sa glapissante voix vous ressaisit et vous ramène : « Là, monsieur, sur le droit, meilleur pour voir. Et toutes ces têtes, avec une loupe, un mois plus il faudrait. Quel travail ! »

Cette espèce de Gascon néerlandais, en un baragouin composé des débris sanglants de plusieurs patois, vous explique le chef-d’œuvre. Et si vous tentez de fuir, sa glapissante voix vous ressaisit et vous ramène : « Là, monsieur, sur le droit, meilleur pour voir. Et toutes ces têtes, avec une loupe, un mois plus il faudrait. Quel travail ! »

Notre professeur était un vieux prêtre, fort savant et pratique. Il aimait les lettres, avait lu Jansénius, Descartes, et savait réciter Boileau par cœur. Par contre il était d’une ignorance crasse, énorme, fabuleuse en mathématiques, et c’était un saint homme. Il prisait, avait de grandes lunettes et un air doux et rêveur à la Spinoza.

Notre professeur était un vieux prêtre, fort savant et pratique. Il aimait les lettres, avait lu Jansénius, Descartes, et savait réciter Boileau par cœur. Par contre il était d’une ignorance crasse, énorme, fabuleuse en mathématiques, et c’était un saint homme. Il prisait, avait de grandes lunettes et un air doux et rêveur à la Spinoza. C’était d’ailleurs la manie de notre vénérable maître de nous proposer ce genre de questions si à la portée d’imaginations enfantines. C’est ainsi que nous avions déjà eu, cette même année, à répondre à la question : que feriez-vous si vous étiez un tigre ? Que feriez-vous si vous étiez le vent ?

C’était d’ailleurs la manie de notre vénérable maître de nous proposer ce genre de questions si à la portée d’imaginations enfantines. C’est ainsi que nous avions déjà eu, cette même année, à répondre à la question : que feriez-vous si vous étiez un tigre ? Que feriez-vous si vous étiez le vent ?  Il faut faire, me dis-je, quelque chose de rare, de surhumain, d’absolument divin. Étant Dieu je dois agir en conséquence... et je me creusai la tête comme on creuse un grand trou avant d’y jeter l’humble gland qui doit devenir un chêne.

Il faut faire, me dis-je, quelque chose de rare, de surhumain, d’absolument divin. Étant Dieu je dois agir en conséquence... et je me creusai la tête comme on creuse un grand trou avant d’y jeter l’humble gland qui doit devenir un chêne. Hein ? Quoi ? Si je mettais tout bonnement ça ? C’est déjà pas banal, pour sûr ! J’exultais et me frottais les mains ; le maître pensa : il a trouvé ! Et pendant deux heures ma plume grinça sur le papier, dans son style naïf et fruste. D’ailleurs, je le savais, l’idée pour notre maître était tout, la forme peu de chose, pourvu qu’elle fût du genre sublime.

Hein ? Quoi ? Si je mettais tout bonnement ça ? C’est déjà pas banal, pour sûr ! J’exultais et me frottais les mains ; le maître pensa : il a trouvé ! Et pendant deux heures ma plume grinça sur le papier, dans son style naïf et fruste. D’ailleurs, je le savais, l’idée pour notre maître était tout, la forme peu de chose, pourvu qu’elle fût du genre sublime.

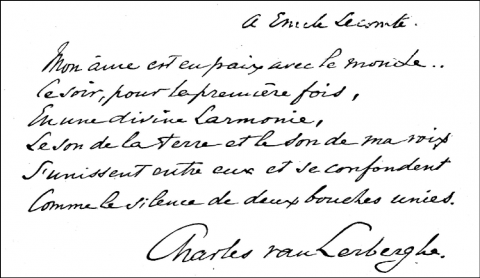

« Elle est ma pensée, Psyché si l’on veut, la Muse comme on disait jadis : moi et un certain idéal que j’ai non seulement de la jeune fille et de ses songeries, mais d’une âme féminine, très douce et pure, très tendre et rêveuse, très sage et en même temps très voluptueuse, très capricieuse, très fantasque. L’âme que j’ai dû avoir dans une autre existence, lorsque l’homme n’existait pas encore et que tout le monde avait encore un peu une âme de jeune Ève. » (extrait d’une lettre de Charles Van Lerberghe à Albert Mockel, décembre 1903)

« Elle est ma pensée, Psyché si l’on veut, la Muse comme on disait jadis : moi et un certain idéal que j’ai non seulement de la jeune fille et de ses songeries, mais d’une âme féminine, très douce et pure, très tendre et rêveuse, très sage et en même temps très voluptueuse, très capricieuse, très fantasque. L’âme que j’ai dû avoir dans une autre existence, lorsque l’homme n’existait pas encore et que tout le monde avait encore un peu une âme de jeune Ève. » (extrait d’une lettre de Charles Van Lerberghe à Albert Mockel, décembre 1903)