L’Art de Félix Timmermans

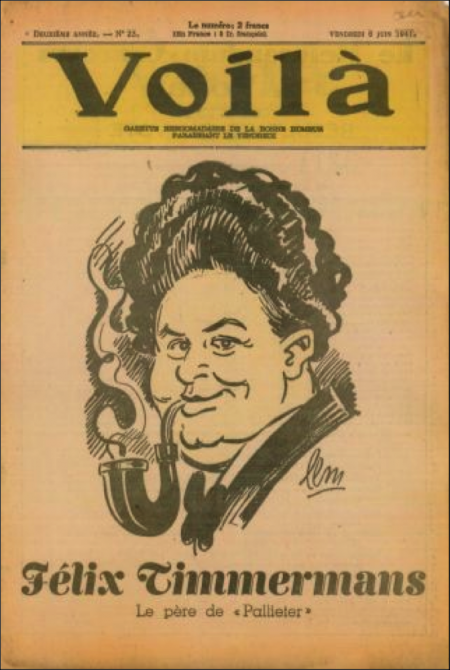

Félix Timmermans

selon Camille Melloy

Pensez à la langue de Ramuz ou d’Henri Pourrat : celle de Timmermans a au moins autant de santé, d’originalité et de saveur.

C. Melloy

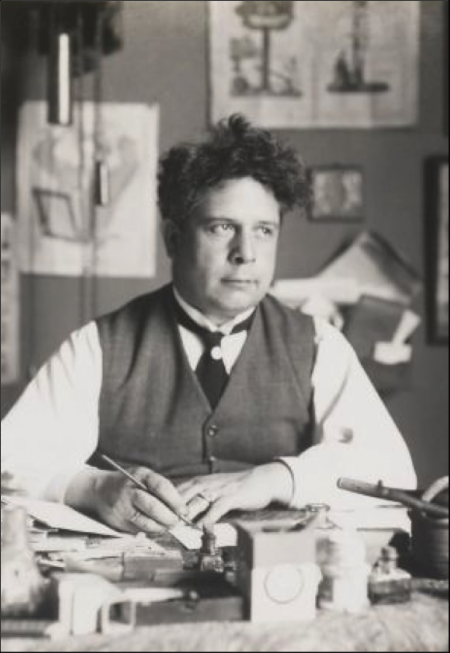

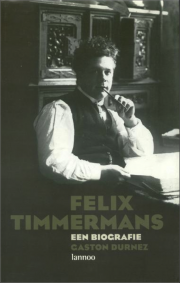

F. Timmermans, photo publiée dans Triptyque de Noël, 1931

Jouissant d’une certaine renommée de son vivant, Camille Melloy (1891-1941), Flamand ayant écrit la plupart de ses œuvres en français, a joué un rôle non négligeable dans la diffusion de celles d’écrivains d’expression néerlandaise. Ainsi, il a donné une traduction de quelques livres de Félix Timmermans, artiste avec lequel il a entretenu une profonde amitié (1). Prêtre dans une Belgique encore à dominante catholique et rurale, Melloy a choisi d’adapter en français des textes qu’il estimait dignes d’être lus par le public le moins averti. Comme d’autres membres du clergé de son temps, il mettait le lecteur en garde contre la moindre séduction et la littérature trop « réaliste ». Dans son essai Le Beau Réveil (1922), il estime par exemple l’œuvre d’un Villiers de L’Isle-Adam (ou celle d’un Barbey d’Aurevilly) « dangereuse » car elle « fleure plutôt l’odeur de soufre de l’Enfer et des Péchés capitaux que l’encens du Ciel et des vertus » ; il ajoute, au sujet du « pauvre grand Verlaine », que s’il a, par son recueil Sagesse, poussé un « beau cri de repentir et d’amour », c’était « pour retourner bientôt à son vomissement et rimer les sadiques refrains de Jadis et naguère ».

Jouissant d’une certaine renommée de son vivant, Camille Melloy (1891-1941), Flamand ayant écrit la plupart de ses œuvres en français, a joué un rôle non négligeable dans la diffusion de celles d’écrivains d’expression néerlandaise. Ainsi, il a donné une traduction de quelques livres de Félix Timmermans, artiste avec lequel il a entretenu une profonde amitié (1). Prêtre dans une Belgique encore à dominante catholique et rurale, Melloy a choisi d’adapter en français des textes qu’il estimait dignes d’être lus par le public le moins averti. Comme d’autres membres du clergé de son temps, il mettait le lecteur en garde contre la moindre séduction et la littérature trop « réaliste ». Dans son essai Le Beau Réveil (1922), il estime par exemple l’œuvre d’un Villiers de L’Isle-Adam (ou celle d’un Barbey d’Aurevilly) « dangereuse » car elle « fleure plutôt l’odeur de soufre de l’Enfer et des Péchés capitaux que l’encens du Ciel et des vertus » ; il ajoute, au sujet du « pauvre grand Verlaine », que s’il a, par son recueil Sagesse, poussé un « beau cri de repentir et d’amour », c’était « pour retourner bientôt à son vomissement et rimer les sadiques refrains de Jadis et naguère ».

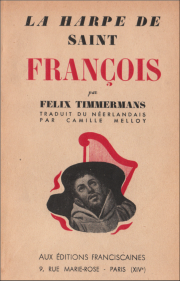

Malgré l’aspect désuet de la plupart des ouvrages que ce prêtre-poète a traduits, l’un au moins continue d’être réédité de nos jours : le roman La Harpe de saint François, une des créations les plus connues à l’étranger de Félix Timmermans, publiée en France grâce à l’intervention de Henri Ghéon et de Jacques Maritain. Du fondateur de l’ordre des frères mineurs, C. Melloy disait : « Sans doute Poverello était déjà mon saint préféré ; depuis ce jour de mon adolescence ou je découvris les Fioretti, je n’avais plus cessé l’admirer, d’écouter ses leçons, sans oser adapter sa logique si terriblement rigoureuse qu’elle passe pour encore sublime, une folie… »

Malgré l’aspect désuet de la plupart des ouvrages que ce prêtre-poète a traduits, l’un au moins continue d’être réédité de nos jours : le roman La Harpe de saint François, une des créations les plus connues à l’étranger de Félix Timmermans, publiée en France grâce à l’intervention de Henri Ghéon et de Jacques Maritain. Du fondateur de l’ordre des frères mineurs, C. Melloy disait : « Sans doute Poverello était déjà mon saint préféré ; depuis ce jour de mon adolescence ou je découvris les Fioretti, je n’avais plus cessé l’admirer, d’écouter ses leçons, sans oser adapter sa logique si terriblement rigoureuse qu’elle passe pour encore sublime, une folie… »

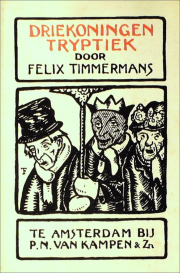

Les deux textes qui suivent présentent, sous la plume du traducteur Melloy, Félix Timmermans, romancier populaire des Flandres, ainsi que son Triptyque de Noël. Ces pages figurent en guise d’introduction à la version française de Driekoningentriptiek (1923), un conte qui vit toujours sur les planches aujourd’hui. (2)

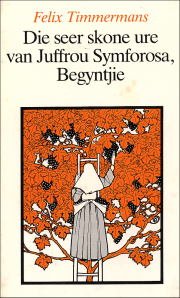

(1) Sur l’amitié entre les deux hommes, on se reportera à De Gonde, n° 5, 1997. On doit à Camille Melloy, outre ce Triptyque de Noël et La Harpe de saint François, un Timmermans raconte… choix de contes et de nouvelles (1941), volume qui contient douze contes (dont « Les Très Belles Heures de Sœur Symphorosa, béguine » - texte dont il existe également une traduction en afrikaans de la main de Karel Schoeman, Le Cap, Rubicon-Pers, 1984 : Die seer skone ure van Juffrou Symforosa, Begyntjie - photo ci-contre) et qui reproduit le Triptyque. Quant à Timmermans, il a illustré un recueil de poèmes du prêtre : Louange des saints populaires (1933).

(1) Sur l’amitié entre les deux hommes, on se reportera à De Gonde, n° 5, 1997. On doit à Camille Melloy, outre ce Triptyque de Noël et La Harpe de saint François, un Timmermans raconte… choix de contes et de nouvelles (1941), volume qui contient douze contes (dont « Les Très Belles Heures de Sœur Symphorosa, béguine » - texte dont il existe également une traduction en afrikaans de la main de Karel Schoeman, Le Cap, Rubicon-Pers, 1984 : Die seer skone ure van Juffrou Symforosa, Begyntjie - photo ci-contre) et qui reproduit le Triptyque. Quant à Timmermans, il a illustré un recueil de poèmes du prêtre : Louange des saints populaires (1933).

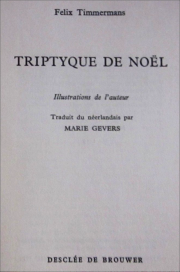

Page de titre, rééd. de la traduction de M. Gevers, 1951

(2) La romancière belge Marie Gevers a elle aussi donné une traduction de cette œuvre et de certains contes de Timmermans ainsi que de la pièce En waar de ster bleef stille staan (Et où l’étoile s’arrêta), qui reprend l’histoire du Driekoningen- triptiek.

(2) La romancière belge Marie Gevers a elle aussi donné une traduction de cette œuvre et de certains contes de Timmermans ainsi que de la pièce En waar de ster bleef stille staan (Et où l’étoile s’arrêta), qui reprend l’histoire du Driekoningen- triptiek.

Camille Melloy

L’Art de Félix Timmermans

Félix Timmermans est, à l’heure présente, l’écrivain le plus représentatif de la Flandre. Il en est, après le bon Henri Conscience, le plus connu à l’étranger. Presque toutes ses œuvres ont été traduites en allemand, plusieurs en français, en anglais ; quelques-unes en suédois, en tchèque, en italien.

Les Très belles heures de mademoiselle Symphorose, béguine, trad. Roger Kervyn de Marcke ten Driessche, Rex, 1931

La gloire est venue à Timmermans en coup de foudre, par son Pallieter. Ce roman d’un jeune éclata, en plein pessimisme du temps de guerre, comme une joyeuse pétarade de joie débordante, comme un hennissement de poulain ivre d’air. On comprend la surprise. À la Hollande, guindée et roide comme si elle portait encore la fraise espagnole de ses ancêtres calvinistes, se présentait un luron un peu débraillé, le cou libre, les yeux bien ouverts, et qui hurlait à gorge déployée sa joie de vivre, en faisant des cabrioles et des cumulets. La nature, tout à coup, en face de la culture ! Nous dirons tout à l’heure ce qu’il faut penser de cette œuvre, la première qui marque dans la carrière, depuis lors glorieuse, de Félix Timmermans. Ici, nous n’en constatons que la nouveauté. Le succès fut tel que le héros du livre, Pallieter, et son auteur, Timmermans, s’identifièrent dans l’esprit des lecteurs ; et que ce nom de Pallieter, qui ne signifie rien, devint rapidement un nom commun, dont naquit le verbe pallieteren qui signifie désormais mener une vie joyeuse et bruyante dans un pays où coulent la bière et le vin.

La gloire est venue à Timmermans en coup de foudre, par son Pallieter. Ce roman d’un jeune éclata, en plein pessimisme du temps de guerre, comme une joyeuse pétarade de joie débordante, comme un hennissement de poulain ivre d’air. On comprend la surprise. À la Hollande, guindée et roide comme si elle portait encore la fraise espagnole de ses ancêtres calvinistes, se présentait un luron un peu débraillé, le cou libre, les yeux bien ouverts, et qui hurlait à gorge déployée sa joie de vivre, en faisant des cabrioles et des cumulets. La nature, tout à coup, en face de la culture ! Nous dirons tout à l’heure ce qu’il faut penser de cette œuvre, la première qui marque dans la carrière, depuis lors glorieuse, de Félix Timmermans. Ici, nous n’en constatons que la nouveauté. Le succès fut tel que le héros du livre, Pallieter, et son auteur, Timmermans, s’identifièrent dans l’esprit des lecteurs ; et que ce nom de Pallieter, qui ne signifie rien, devint rapidement un nom commun, dont naquit le verbe pallieteren qui signifie désormais mener une vie joyeuse et bruyante dans un pays où coulent la bière et le vin.

***

Les traits essentiels de l’âme flamande, on les retrouve tous dans cet écrivain issu du peuple et demeuré en contact avec lui. Dans la coquette ville de Lierre, bâtie, entre Anvers et Malines, au bord de la Nèthe, Félix Timmermans vécut son enfance, fit quelques études, se découvrit poète, fonda son foyer, écrivit ses livres ; là encore il accueille les hommages des Flandres et des Pays-Bas, toujours avec la même joviale simplicité, avec la même philosophie superficielle et sereine. Vieilles maisons à pignons dentelés, ruelles cocasses du béguinage, clochers et carillons, remparts ombragés, rivière capricieuse et belles campagnes fécondes, Lierre est pour Timmermans l’univers, et d’abord la Flandre.

La Vie passionnée de Pieter Bruegel, trad. Nelly Weinstein, rééd. 1956

La Flandre est toute en contrastes. Rubens et Metsys, Verhaeren et Gezelle. Chaque artiste la voyant à travers son tempérament, elle paraît chez l’un sensuelle et truculente, chez l’autre rêveuse et mystique. Timmermans, étant à la fois un poète aux antennes les plus fines, et un peintre à la palette la plus grasse, a su rendre, en le forçant quelquefois, le double aspect de ce vieux pays, où l’hiver est si désolé, l’été si glorieux, ce pays de béguinages et de foires, de pèlerinages et de kermesses, de goinfres et de pénitents. Vie plantureuse et gloutonne, rêve grave et secret, humour et pittoresque, hantise de la mort : tout cela, tour à tour ou à la fois, est la matière dont Timmermans édifie son œuvre.

La Flandre est toute en contrastes. Rubens et Metsys, Verhaeren et Gezelle. Chaque artiste la voyant à travers son tempérament, elle paraît chez l’un sensuelle et truculente, chez l’autre rêveuse et mystique. Timmermans, étant à la fois un poète aux antennes les plus fines, et un peintre à la palette la plus grasse, a su rendre, en le forçant quelquefois, le double aspect de ce vieux pays, où l’hiver est si désolé, l’été si glorieux, ce pays de béguinages et de foires, de pèlerinages et de kermesses, de goinfres et de pénitents. Vie plantureuse et gloutonne, rêve grave et secret, humour et pittoresque, hantise de la mort : tout cela, tour à tour ou à la fois, est la matière dont Timmermans édifie son œuvre.

Son premier livre, Schemeringen van de Dood (Lueurs de la Mort), n’annonçait guère le grand artiste que serait un jour le jeune Lierrois ; mais il révélait déjà une préoccupation qui a reparu plusieurs fois dans la suite, notamment dans certains contes étrangement poignants : le mystère de la mort. Timmermans est, par bien des côtés, un homme du Moyen Âge : frère de ceux qui ont peint ou rimé les danses macabres, sculpté les monstres des cathédrales, conté ces mille histoires de démons et de revenants dont chaque village de Flandre garde encore l’une ou l’autre variante. Il se sent chez lui avec Breughel l’Enfer et Jérôme Bosch. Les ciels bas et les horizons noirs des hivers flamands accueillent et favorisent ces songeries funèbres, et les drapent dans une sombre poésie appropriée.

Pallieter, trad. Bob Claessens, Rieder, 1923

C’est pour secouer une tristesse persistante et réagir contre la neurasthénie que le jeune Timmermans a créé son type principal, ce Pallieter joyeux et débridé, l’homme « qu’il aurait voulu être ». De cette réaction volontaire est né un roman à l’intrigue mince, à la psychologie peu fouillée, mais d’un lyrisme débordant et d’une richesse descriptive inouïe.

C’est pour secouer une tristesse persistante et réagir contre la neurasthénie que le jeune Timmermans a créé son type principal, ce Pallieter joyeux et débridé, l’homme « qu’il aurait voulu être ». De cette réaction volontaire est né un roman à l’intrigue mince, à la psychologie peu fouillée, mais d’un lyrisme débordant et d’une richesse descriptive inouïe.

À Lierre, non loin du béguinage, avec Charlotte, sa dévote et plantureuse sœur, Pallieter vit au jour le jour, loin des conventions et des contraintes, la vie de la nature. Ses plaisirs, ses travaux, ses amours, tout est libre, au gré de ses mille désirs, sans contrôle social ni moral*. Narines ouvertes, c’est un jeune centaure qui s’ébroue et se vautre et se roule dans la splendeur féconde de la terre, qui « trait les jours », selon son expression, maître de l’eau, du vent et de l’air, vidant goulûment la corne d’abondance en chantant les vieilles chansons du terroir. Bon œil, bon estomac, – bon cœur aussi, – le joyeux drille, qui s’identifie avec la végétation sylvestre comme un faune robuste, sait aussi goûter les plaisirs pittoresques de sa petite ville : processions, kermesses, dîner de famille et veillées où l’on boit et mange comme les dieux d’Homère. Perversité ? Non pas. Santé, mais santé païenne. Il croit en Dieu, le « Maître de là-haut » (l’expression flamande, ici, est plus familière et quelque peu irrévérencieuse), et il Le remercie « de l’avoir soufflé sur la terre » où il fait si bon vivre ; il suit le Saint-Sacrement, mêlé à la foule et portant un cierge ; il goûte la douceur de l’église au crépuscule : « j’ai senti Dieu », dit-il en la quittant. « Mais, – ajoute-t-il aussitôt, – je reste homme » ; il l’est surtout par un corps qui écoute et satisfait tous ses sens. – « Non, murmure-t-il après une journée de libre liesse, non, le grand Pan n’est pas mort : je viens de voir une de ses petites cornes. »

Un bateau du ciel, trad. Jean Fugère, Les 400 coups, 2000

Ce poème d’exaltation dionysiaque, vous pensez bien qu’on ne peut l’admettre sans de graves réserves, non seulement à cause des touches sensuelles, – qui entachent aussi par endroits d’autres œuvres du jeune maître, son Anna-Marie par exemple, – mais surtout à cause du rêve naturaliste qui le remplit et le soutient. C’est grand dommage, après tout : il est plein de descriptions brillantes et fraîches, d’intérieurs et de natures mortes aux teintes chaudes, de réalisme familier, et d’un humour populaire, un peu grossier, mais généralement sain et bon enfant**.

Ce poème d’exaltation dionysiaque, vous pensez bien qu’on ne peut l’admettre sans de graves réserves, non seulement à cause des touches sensuelles, – qui entachent aussi par endroits d’autres œuvres du jeune maître, son Anna-Marie par exemple, – mais surtout à cause du rêve naturaliste qui le remplit et le soutient. C’est grand dommage, après tout : il est plein de descriptions brillantes et fraîches, d’intérieurs et de natures mortes aux teintes chaudes, de réalisme familier, et d’un humour populaire, un peu grossier, mais généralement sain et bon enfant**.

***

Anne-Marie, trad. Mme Cludts, La Sixaine, 1946

Ce que le peuple aime en Timmermans, c’est le « bon vivant », le peintre des ripailles breughéliennes, l’humoriste aux facéties innombrables, le conteur de la vie populaire, si colorée et si bruyante en Flandre. Est-ce là le vrai, le meilleur Timmermans ? Je ne le pense pas. Il reste pour moi le poète des intimités, le chantre des mystiques béguinages et des âmes candides, le conteur de dévots noëls et d’émouvantes histoires d’amour. Cet autre aspect de son talent, on le saisira le mieux dans trois livres – parmi lesquels il faudra sans doute choisir son chef-d’œuvre, et où son style s’affirme plus pur, plus sûr, plus affiné. C’est trois livres sont :

Ce que le peuple aime en Timmermans, c’est le « bon vivant », le peintre des ripailles breughéliennes, l’humoriste aux facéties innombrables, le conteur de la vie populaire, si colorée et si bruyante en Flandre. Est-ce là le vrai, le meilleur Timmermans ? Je ne le pense pas. Il reste pour moi le poète des intimités, le chantre des mystiques béguinages et des âmes candides, le conteur de dévots noëls et d’émouvantes histoires d’amour. Cet autre aspect de son talent, on le saisira le mieux dans trois livres – parmi lesquels il faudra sans doute choisir son chef-d’œuvre, et où son style s’affirme plus pur, plus sûr, plus affiné. C’est trois livres sont :

1° Les Très Belles Heures de Sœur Symphorosa, béguine, – une nouvelle en teintes très tendres, où l’on respire un parfum de roses et de fruits mûrs parmi les relents d’encens du béguinage ;

2° L’Enfant Jésus en Flandre, évangile naïf et pittoresque, transposition littéraire des « nativités » des vieux maîtres flamands, légende où le réalisme anachronique et la poésie familière se mêlent avec un tact rarement en défaut ;

3° Le Curé de la Vigne en fleur, un touchant et simple roman d’amour, d’un optimisme chrétien plein de poésie, et où le sourire alterne délicieusement avec les larmes.

Le Curé de la Vigne en fleur, trad. Joseph Maenhaut, rééd. 1943

Bien qu’il ait depuis long- temps renoncé au vers (1), Timmermans pourrait bien être, à l’heure actuelle, le plus authentique poète de la Flandre. Tous ses livres, ceux dont j’ai parlé et aussi bien les autres, que la place restreinte dont je dispose m’empêche d’analyser ici, c’est une sève secrète de lyrisme qui leur donne leur grâce ou leur force. Qu’il raconte Breughel ou François d’Assise, qu’il regarde un moulin à vent ou une fresque de Fra Angelico, Timmermans est une âme qui s’émerveille et qui chante. L’atmosphère du béguinage, dans Schoon Lier (La belle ville de Lierre), l’Annonciation, la nuit des bergers à Bethléem, et l’adoration des Mages, dans L’Enfant Jésus en Flandre, la scène des Madones dans sa pièce de théâtre Et où l’étoile s’arrêta, tant et tant d’autres pages éparses dans ses livres sont les créations poétiques les plus gracieuses, parfois les plus somptueuses, qui se puisse rêver.

Bien qu’il ait depuis long- temps renoncé au vers (1), Timmermans pourrait bien être, à l’heure actuelle, le plus authentique poète de la Flandre. Tous ses livres, ceux dont j’ai parlé et aussi bien les autres, que la place restreinte dont je dispose m’empêche d’analyser ici, c’est une sève secrète de lyrisme qui leur donne leur grâce ou leur force. Qu’il raconte Breughel ou François d’Assise, qu’il regarde un moulin à vent ou une fresque de Fra Angelico, Timmermans est une âme qui s’émerveille et qui chante. L’atmosphère du béguinage, dans Schoon Lier (La belle ville de Lierre), l’Annonciation, la nuit des bergers à Bethléem, et l’adoration des Mages, dans L’Enfant Jésus en Flandre, la scène des Madones dans sa pièce de théâtre Et où l’étoile s’arrêta, tant et tant d’autres pages éparses dans ses livres sont les créations poétiques les plus gracieuses, parfois les plus somptueuses, qui se puisse rêver.

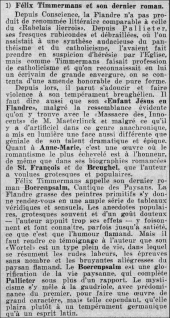

Philinte, « Choses de Belgique », Escher Tageblatt, 7 septembre 1935

Enfin, – mais ceci, on ne peut guère le contrôler sur une traduction – Timmermans est un admirable artiste. Il a cette chance inouïe de disposer d’une langue abondante, savoureuse, toute en termes concrets, d’une langue proche du peuple, non encore anémiée par d’austères régimes syntaxiques, d’une langue non encore filtrée, qui charrie des images et des tours populaires, qui a la saveur et l’odeur de la terre, des plantes, de la vie. Le néerlandais officiel, langue littéraire de la Flandre et des Pays-Bas, est trop raffiné déjà, trop académique ; bien que depuis longtemps langue écrite et littéraire, le flamand a encore tous les privilèges des idiomes régionaux. Pensez à la langue de Ramuz ou d’Henri Pourrat : celle de Timmermans a au moins autant de santé, d’originalité et de saveur.

Enfin, – mais ceci, on ne peut guère le contrôler sur une traduction – Timmermans est un admirable artiste. Il a cette chance inouïe de disposer d’une langue abondante, savoureuse, toute en termes concrets, d’une langue proche du peuple, non encore anémiée par d’austères régimes syntaxiques, d’une langue non encore filtrée, qui charrie des images et des tours populaires, qui a la saveur et l’odeur de la terre, des plantes, de la vie. Le néerlandais officiel, langue littéraire de la Flandre et des Pays-Bas, est trop raffiné déjà, trop académique ; bien que depuis longtemps langue écrite et littéraire, le flamand a encore tous les privilèges des idiomes régionaux. Pensez à la langue de Ramuz ou d’Henri Pourrat : celle de Timmermans a au moins autant de santé, d’originalité et de saveur.

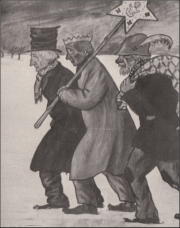

illustration de Timmermans, Triptyque de Noël, 1931

Ajoutez à cela le don de la métaphore, du trait caractéristique, du mot évocateur – n’oubliez pas que Timmermans est aussi peintre, et qu’il illustre lui-même ses livres de dessins naïfs très amusants –, et une manière, qui n’est qu’à lui, de s’attendrir furtivement, en hâte, par parenthèse, entre deux facéties ; de s’élever sans en avoir l’air, d’être lyrique en demeurant près de nous.

Ajoutez à cela le don de la métaphore, du trait caractéristique, du mot évocateur – n’oubliez pas que Timmermans est aussi peintre, et qu’il illustre lui-même ses livres de dessins naïfs très amusants –, et une manière, qui n’est qu’à lui, de s’attendrir furtivement, en hâte, par parenthèse, entre deux facéties ; de s’élever sans en avoir l’air, d’être lyrique en demeurant près de nous.

***

Que nous donnera encore Félix Timmermans ? C’est un homme jeune et un talent gonflé de promesses. Je crois savoir qu’il travaille à un nouveau recueil de contes, et nous attendons bientôt de lui une vie de saint François d’Assise, son saint préféré.

Il est populaire. Le restera-t-il longtemps ? Il est toujours imprudent de prédire. Et la faveur publique est capricieuse. Mais on ne peut se tromper en le classant, dès aujourd’hui, parmi les maîtres de la littérature néerlandaise, parmi les quelques grands, dignes de rester, dignes aussi d’être connus au-delà des étroites frontières de leur pays.

Camille Melloy

L'Enfant Jésus en Flandre, trad. Neel Doff, Rieder, 1925

* Il va sans dire que ce roman, réaliste par le style et les procédés, ne dépeint pas la réalité. Le lecteur qui se figurerait les bourgeois, les curés, les jeunes filles de Flandre semblables aux personnages du Pallieter se tromperait totalement. À part quelques tableaux épisodiques (la procession, la veillée, le pèlerinage) et des descriptions de la nature, tout est grossi, parfois jusqu’à la charge la plus invraisemblable, comme dans Rabelais.

* Il va sans dire que ce roman, réaliste par le style et les procédés, ne dépeint pas la réalité. Le lecteur qui se figurerait les bourgeois, les curés, les jeunes filles de Flandre semblables aux personnages du Pallieter se tromperait totalement. À part quelques tableaux épisodiques (la procession, la veillée, le pèlerinage) et des descriptions de la nature, tout est grossi, parfois jusqu’à la charge la plus invraisemblable, comme dans Rabelais.

** La religion de F. Timmermans s’est précisée et assainie depuis. À l’heure présente, on peut le ranger parmi nos bons écrivains catholiques, ce qui ne veut point dire que tous ses livres conviennent indifféremment à tous lecteurs.

(1) Relevons qu’un choix de ses poèmes a paru en français : Adagio, trad. Albert Sechehaye, La Renaissance du Livre, 1973.

Triptyque de Noël, trad. C. Melloy, Rex, 1931, illustrations de F. Timmermans

Le Triptyque de Noël

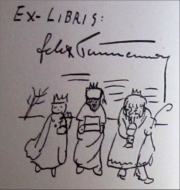

Ex-libris, F. Timmermans, Triptyque de Noël, éd. 1951

Le Triptyque de Noël ou « des Trois Rois »* n’est pas l’œuvre la plus caractéristique de Félix Timmermans. On n’y retrouve ni la verdeur truculente de Pallieter, ni la luxuriance d’images neuves du Curé de la Vigne en fleur, richesses qui, dans un conte, eussent été déplacées. Mais il s’en dégage un charme que, nous osons l’espérer, notre traduction, quelque imparfaite qu’elle soit, n’aura pas complètement dissipé. En outre, par le fait même que l’auteur y a usé de ses dons les plus puissants avec une discrétion et une sobriété qui marquent une grande maîtrise de soi et un goût exigeant, cette œuvrette nous paraît un morceau tout classique. Un heureux dosage de réalisme dru et d’exquise poésie ; une émotion qui naît des situations ; un humour qui se montre rarement mais qu’on devine tout près de se montrer ; des décors et une atmosphère qui nous enveloppent comme une réalité, tout cela fait valoir le sujet à la fois très original et conforme aux mœurs et à l’esprit de la Flandre.

Le Triptyque de Noël ou « des Trois Rois »* n’est pas l’œuvre la plus caractéristique de Félix Timmermans. On n’y retrouve ni la verdeur truculente de Pallieter, ni la luxuriance d’images neuves du Curé de la Vigne en fleur, richesses qui, dans un conte, eussent été déplacées. Mais il s’en dégage un charme que, nous osons l’espérer, notre traduction, quelque imparfaite qu’elle soit, n’aura pas complètement dissipé. En outre, par le fait même que l’auteur y a usé de ses dons les plus puissants avec une discrétion et une sobriété qui marquent une grande maîtrise de soi et un goût exigeant, cette œuvrette nous paraît un morceau tout classique. Un heureux dosage de réalisme dru et d’exquise poésie ; une émotion qui naît des situations ; un humour qui se montre rarement mais qu’on devine tout près de se montrer ; des décors et une atmosphère qui nous enveloppent comme une réalité, tout cela fait valoir le sujet à la fois très original et conforme aux mœurs et à l’esprit de la Flandre.

Le lecteur admirera dans ce brelan de contes la couleur locale, la justesse psychologique, le sens profondément chrétien.

Le lecteur admirera dans ce brelan de contes la couleur locale, la justesse psychologique, le sens profondément chrétien.

C’est bien la Flandre qui vit ici, avec ses truands et ses bons pauvres, ses ripailles et ses dévotions populaires, sa hantise du mystère et la tendre familiarité dont elle assaisonne sa belle foi naïve. La Flandre avec ses plaines de neige, si impressionnantes, ses moulins à vent, ses fermes et ses chaumières, ses calvaires et ses chapelles, ses églises toujours très fréquentées et ses auberges qui ont aussi leurs dévots.

Les « Trois Rois » en guenilles sont dessinés avec un relief amusant. Ce sont trois « variétés » de la famille des va-nu-pieds. Les caractères se soutiennent à merveille. On ne s’étonne pas que le Triptyque de Noël soit devenu plus tard, grâce à la collaboration de Félix Timmermans et d’Édouard Veterman, ce joli « mystère » que le Vlaamsche Volkstooneel a joué avec tant de succès : En waar de ster bleef stille staan… (Et où l’étoile s’arrêta…) Les personnages du conte sont déjà tout prêts pour la scène.

G. Durnez, Félix Timmermans, une biographie, Lannoo, 2000

Ce qui rend leur psychologie particulièrement captivante, c’est l’intervention – capitale – de l’élément surnaturel. Ces trois âmes diversement disposées reçoivent la grâce, ou se débattent contre elle, chacune conformément à ses dispositions. Tout le pathétique du petit drame naît du conflit entre la nature et la grâce. Timmermans n’a peut-être jamais mieux exprimé cette idée qui le hante, qui est la substance spirituelle des meilleures œuvres de sa maturité : à savoir le duel, dans l’homme, de l’ombre et de la lumière, de la chair et de l’esprit, de l’humain et du divin. Ici, sous l’affabulation de légende, c’est bien l’explication catholique qui est donnée. Quelle gracieuse illustration d’évangile ! Dieu ne veut point laisser l’aumône sans récompense ; avec les pécheurs qui refusent d’accepter la grâce (qu’ils trouvent gênante), il ruse pour la leur offrir encore ; il les guette, et les poursuit de sa bonté. Et la Vierge, évidemment, intercède pour obtenir leur salut. Deux « Rois » meurent sauvés, l’un dans l’amour, l’autre dans le repentir ; le troisième vit, converti, mais – et c’est encore un trait de vérité humaine – il ne lâche pas son péché mignon, qui est de chaparder quand l’occasion l’y invite.

Ce qui rend leur psychologie particulièrement captivante, c’est l’intervention – capitale – de l’élément surnaturel. Ces trois âmes diversement disposées reçoivent la grâce, ou se débattent contre elle, chacune conformément à ses dispositions. Tout le pathétique du petit drame naît du conflit entre la nature et la grâce. Timmermans n’a peut-être jamais mieux exprimé cette idée qui le hante, qui est la substance spirituelle des meilleures œuvres de sa maturité : à savoir le duel, dans l’homme, de l’ombre et de la lumière, de la chair et de l’esprit, de l’humain et du divin. Ici, sous l’affabulation de légende, c’est bien l’explication catholique qui est donnée. Quelle gracieuse illustration d’évangile ! Dieu ne veut point laisser l’aumône sans récompense ; avec les pécheurs qui refusent d’accepter la grâce (qu’ils trouvent gênante), il ruse pour la leur offrir encore ; il les guette, et les poursuit de sa bonté. Et la Vierge, évidemment, intercède pour obtenir leur salut. Deux « Rois » meurent sauvés, l’un dans l’amour, l’autre dans le repentir ; le troisième vit, converti, mais – et c’est encore un trait de vérité humaine – il ne lâche pas son péché mignon, qui est de chaparder quand l’occasion l’y invite.

illustration de Timmermans, Triptyque de Noël, 1931

Sur les aventures de cette humanité plus faible que méchante, Félix Timmermans verse la chaude lumière de sa sympathie amusée, de son indulgence, de sa compassion. Et cela encore est très chrétien. Chez nous, le ciel n’est jamais loin de la terre, et la bonté nous semble le sentiment qui nous en rapproche le plus. Soyez-en assurés : dans ses mendiants, qui lui plaisent déjà tant par le pittoresque de leur vie et de leur langage, Félix Timmermans aime tous les pauvres, que dis-je, tous les hommes, – à tous il étend sa bonté, car en tous se joue, d’une façon ou d’une autre, le drame spirituel de la misère humaine et des sollicitations divines.

Sur les aventures de cette humanité plus faible que méchante, Félix Timmermans verse la chaude lumière de sa sympathie amusée, de son indulgence, de sa compassion. Et cela encore est très chrétien. Chez nous, le ciel n’est jamais loin de la terre, et la bonté nous semble le sentiment qui nous en rapproche le plus. Soyez-en assurés : dans ses mendiants, qui lui plaisent déjà tant par le pittoresque de leur vie et de leur langage, Félix Timmermans aime tous les pauvres, que dis-je, tous les hommes, – à tous il étend sa bonté, car en tous se joue, d’une façon ou d’une autre, le drame spirituel de la misère humaine et des sollicitations divines.

Camille Melloy

Psaume paysan, trad. Betty Collin, Maréchal, 1943

* Le titre flamand : Driekoningentriptiek, pourrait se traduire : Triptyque d’Épiphanie. Comme il n’est pas question, dans le conte, de la fête de l’Épiphanie, mais des trois mendiants travestis en Rois Mages qui font le tour des fermes la nuit de Noël, nous avons pensé que Triptyque de Noël serait la version la plus juste.

Voilà, 6 juin 1941

militaire de Montana. Il est très apprécié des soldats malades pour son dévouement. Mais son activité de militant pacifiste est connue et il est interdit de présence à l’hôpital par la hiérarchie militaire. » (

militaire de Montana. Il est très apprécié des soldats malades pour son dévouement. Mais son activité de militant pacifiste est connue et il est interdit de présence à l’hôpital par la hiérarchie militaire. » ( offert à Romain Rolland, et à la France la meilleure qu’il représente. Il se fait un demi-silence, par ordre ; le système de l’étouffement officiel et du boycottage commercial commence, avec des actions plus souterraines. » (p. 101 et 240-241)

offert à Romain Rolland, et à la France la meilleure qu’il représente. Il se fait un demi-silence, par ordre ; le système de l’étouffement officiel et du boycottage commercial commence, avec des actions plus souterraines. » (p. 101 et 240-241)

Dès 1995, la revue

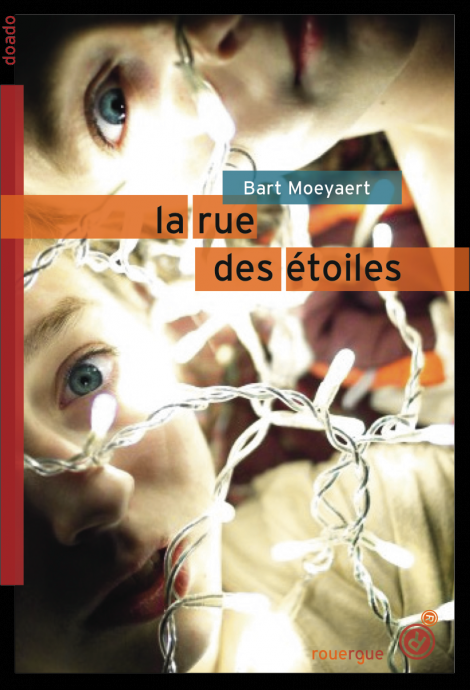

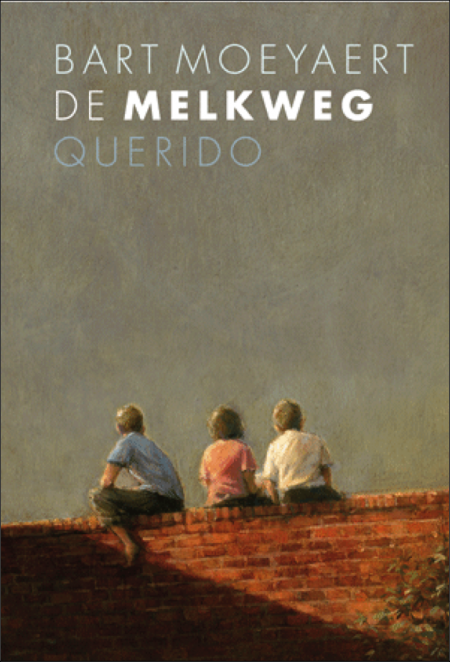

Dès 1995, la revue  Écrit dans un style sobre mais efficace, avec un sens rare du mot qui fait mouche et une extrême concision, Mijn tante is een grindewal annonce déjà également, par sa densité, le tempérament résolument quoique modérément opiniâtre dont l’auteur fera toujours preuve dans la suite. Ainsi, la description de la relation entre Anna et Tara n’a rien de la sensiblerie des clichés dépeignant certaines amitiés féminines. Le thème central de l’inceste est lui aussi traité tout en nuances. S’il est clair que le père de Tara a un comportement inacceptable, tout en lui n'est pas que dépravation et bestialité. Et les moments où Anna prend plaisir aux attouchements de son propre père forment un subtil contrepoint. »

Écrit dans un style sobre mais efficace, avec un sens rare du mot qui fait mouche et une extrême concision, Mijn tante is een grindewal annonce déjà également, par sa densité, le tempérament résolument quoique modérément opiniâtre dont l’auteur fera toujours preuve dans la suite. Ainsi, la description de la relation entre Anna et Tara n’a rien de la sensiblerie des clichés dépeignant certaines amitiés féminines. Le thème central de l’inceste est lui aussi traité tout en nuances. S’il est clair que le père de Tara a un comportement inacceptable, tout en lui n'est pas que dépravation et bestialité. Et les moments où Anna prend plaisir aux attouchements de son propre père forment un subtil contrepoint. » Née en Belgique en 1964, Anne Provoost a étudié les langues germaniques à Courtrai et à Louvain. Après ses études, elle gagne un concours de nouvelles organisé par l’hebdomadaire Knack et passe deux ans aux États-Unis. C’est là qu’elle commence à écrire Ma tante est un cachalot, son premier roman, qu’elle publiera en 1990. Elle vit aujourd’hui à Anvers avec son mari et ses trois enfants. Elle a également publié Le Piège, porté à l'écran, Regarder le soleil (Fayard, 2009) et deux autres romans non encore traduits.

Née en Belgique en 1964, Anne Provoost a étudié les langues germaniques à Courtrai et à Louvain. Après ses études, elle gagne un concours de nouvelles organisé par l’hebdomadaire Knack et passe deux ans aux États-Unis. C’est là qu’elle commence à écrire Ma tante est un cachalot, son premier roman, qu’elle publiera en 1990. Elle vit aujourd’hui à Anvers avec son mari et ses trois enfants. Elle a également publié Le Piège, porté à l'écran, Regarder le soleil (Fayard, 2009) et deux autres romans non encore traduits.

Dans son style si caractéristique, à la fois filmique et poétique,

Dans son style si caractéristique, à la fois filmique et poétique, Moi, je ne pouvais pas. J’avais toujours une oreille qui traînait. Et je retenais beaucoup de choses.

Moi, je ne pouvais pas. J’avais toujours une oreille qui traînait. Et je retenais beaucoup de choses.  J’ai levé les yeux, Camille aussi. Nous avons froncé l’un et l’autre les sourcils. Nous pensions l’un et l’autre au soleil brûlant. Peut-être que Bossie ne buvait pas assez d’eau, peut-être que cela expliquait sa façon bizarre de s’exprimer.

J’ai levé les yeux, Camille aussi. Nous avons froncé l’un et l’autre les sourcils. Nous pensions l’un et l’autre au soleil brûlant. Peut-être que Bossie ne buvait pas assez d’eau, peut-être que cela expliquait sa façon bizarre de s’exprimer.

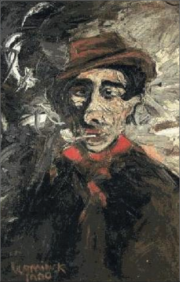

« C'est en donnant des leçons de violon, en jouant dans des orchestres tziganes et en gagnant des courses de bicyclette qu’il fait vivre sa famille. Car il se marie et il a rapidement deux filles : ‘‘À Nous quatre, disait-il, nous n’avions pas quarante ans.’’

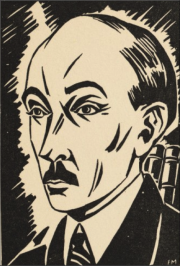

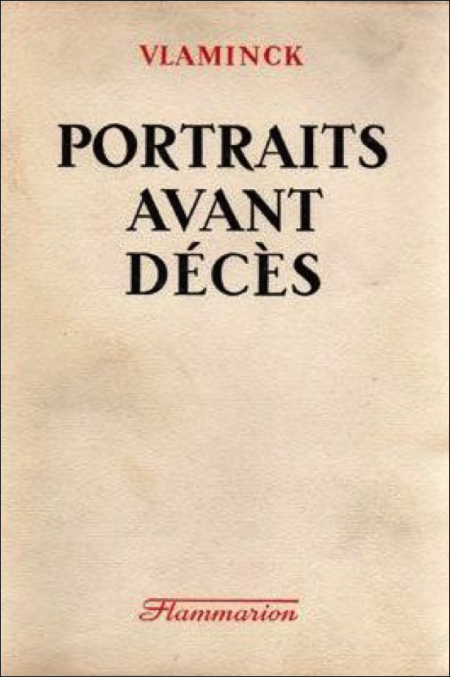

« C'est en donnant des leçons de violon, en jouant dans des orchestres tziganes et en gagnant des courses de bicyclette qu’il fait vivre sa famille. Car il se marie et il a rapidement deux filles : ‘‘À Nous quatre, disait-il, nous n’avions pas quarante ans.’’ « […] Cette maîtrise qui se reconnaît dans ses œuvres les plus abouties, il l’atteint pendant cette guerre de 1914 qui a été, pour lui aussi et bien qu’il n’ait pas quitté Paris, l’événement marquant de sa vie. Elle l’a conduit à s’éloigner de la capitale, à rompre avec Derain, à adopter une vision réso- lument pessimiste du monde et de la vie. Il abandonne son atelier de Montparnasse et va s’installer à Valmondois, le pays de Corot, de Daumier, non loin de cet Auvers où Van Gogh s’est suicidé.

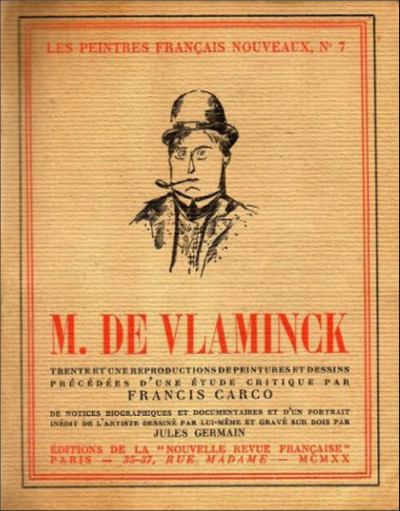

« […] Cette maîtrise qui se reconnaît dans ses œuvres les plus abouties, il l’atteint pendant cette guerre de 1914 qui a été, pour lui aussi et bien qu’il n’ait pas quitté Paris, l’événement marquant de sa vie. Elle l’a conduit à s’éloigner de la capitale, à rompre avec Derain, à adopter une vision réso- lument pessimiste du monde et de la vie. Il abandonne son atelier de Montparnasse et va s’installer à Valmondois, le pays de Corot, de Daumier, non loin de cet Auvers où Van Gogh s’est suicidé. La roue finit par tourner et Vollard s’éprend du talent de l’artiste. Il lui achète tous ses tableaux. La guerre éclate, de Vlaminck est mobilisé et, contraint et forcé, abandonne momentanément ses pinceaux. Dès 1919, le succès est au rendez-vous. Il expose chez Druet. Ses toiles s’arrachent, ce qui permet au peintre parisien de s’acheter une maison à la campagne, fuyant – ravi – la capitale française dont il a toujours eu du mal à supporter le rythme trépidant et les mondanités. D’ailleurs, Maurice de Vlaminck aime (violemment – curieux paradoxe !) la nature. On retrouve cette force démoniaque dans sa toile Sur le zinc, expressionnisme affiché aussi dans sa représentation du Père Bouju (1900). Il est certain que Van Gogh l’influence (Moissons sous l’orage, 1906). Affichant son parcours autodidacte, cette liberté assumée explose de toutes parts, tant au niveau du trait spontané, quasi pulsionnel, que de la couleur pure. De Vlaminck reconnaît les grandes pointures de la peinture du début du XXe siècle et ne se prive pas de coucher aussi au bout du pinceau une gestuelle à la Cézanne (Chatou, 1907). Les années passent et, malgré un bref détour par le cubisme lié en partie à sa vénération pour Cézanne, les tons s’assombrissent progressivement mais les contrastes trouent quasiment le support de façon complexe, inattendue et légitime : ainsi le vermillon peut-il faire son apparition à la manière de l’écriture de Stendhal. D’ailleurs, de Vlaminck surprend sempiternellement, utilisant avec un excès délibéré la fibre psychodramatique. Son œuvre est sublime. Notons aussi que ce prestigieux artiste a su mettre sur le papier ses affects et autres fantasmes, se livrant en parallèle aux romans et poèmes : D’un lit dans l’autre, 1902 – Tout pour ça, 1903 – Le ventre ouvert, 1937… »

La roue finit par tourner et Vollard s’éprend du talent de l’artiste. Il lui achète tous ses tableaux. La guerre éclate, de Vlaminck est mobilisé et, contraint et forcé, abandonne momentanément ses pinceaux. Dès 1919, le succès est au rendez-vous. Il expose chez Druet. Ses toiles s’arrachent, ce qui permet au peintre parisien de s’acheter une maison à la campagne, fuyant – ravi – la capitale française dont il a toujours eu du mal à supporter le rythme trépidant et les mondanités. D’ailleurs, Maurice de Vlaminck aime (violemment – curieux paradoxe !) la nature. On retrouve cette force démoniaque dans sa toile Sur le zinc, expressionnisme affiché aussi dans sa représentation du Père Bouju (1900). Il est certain que Van Gogh l’influence (Moissons sous l’orage, 1906). Affichant son parcours autodidacte, cette liberté assumée explose de toutes parts, tant au niveau du trait spontané, quasi pulsionnel, que de la couleur pure. De Vlaminck reconnaît les grandes pointures de la peinture du début du XXe siècle et ne se prive pas de coucher aussi au bout du pinceau une gestuelle à la Cézanne (Chatou, 1907). Les années passent et, malgré un bref détour par le cubisme lié en partie à sa vénération pour Cézanne, les tons s’assombrissent progressivement mais les contrastes trouent quasiment le support de façon complexe, inattendue et légitime : ainsi le vermillon peut-il faire son apparition à la manière de l’écriture de Stendhal. D’ailleurs, de Vlaminck surprend sempiternellement, utilisant avec un excès délibéré la fibre psychodramatique. Son œuvre est sublime. Notons aussi que ce prestigieux artiste a su mettre sur le papier ses affects et autres fantasmes, se livrant en parallèle aux romans et poèmes : D’un lit dans l’autre, 1902 – Tout pour ça, 1903 – Le ventre ouvert, 1937… »

Le père de sa grand-mère, de Skepere, était capitaine au long cours. Lorsqu’on remonte au-delà de ce capitaine, dans l’entrelacs des arbres généalogiques, les ancêtres de la famille paraissent avoir été, pour la plupart, des fermiers flamands et des marins hollandais.

Le père de sa grand-mère, de Skepere, était capitaine au long cours. Lorsqu’on remonte au-delà de ce capitaine, dans l’entrelacs des arbres généalogiques, les ancêtres de la famille paraissent avoir été, pour la plupart, des fermiers flamands et des marins hollandais.

« Ayant vu le jour, dans le quartier des Halles, en face du Square des Innocents, Vlaminck fut élevé dans la banlieue de Paris. ‘‘Ma jeunesse s’est passée sur l’eau et les berges de la Seine parmi les débardeurs, les mariniers, m’écrivit-il à l’occasion d’une petite étude que je lui consacrai. Mon père, musicien était né en Flandre mais de souche hollandaise.

« Ayant vu le jour, dans le quartier des Halles, en face du Square des Innocents, Vlaminck fut élevé dans la banlieue de Paris. ‘‘Ma jeunesse s’est passée sur l’eau et les berges de la Seine parmi les débardeurs, les mariniers, m’écrivit-il à l’occasion d’une petite étude que je lui consacrai. Mon père, musicien était né en Flandre mais de souche hollandaise.

« Vlaminck qui signa d’abord Maurice Wlaminck, Maurice le Flamand. Une riche nature de brute émotive que la vanité empêcha d’être tendre. Une vanité singu- lière, une sorte de déviation en spirale d’une obsession de la modestie, de l’humilité. […] Vlaminck n’a jamais manqué de verve, sauf quand il prenait la plume pour éreinter ses anciens camarades. […] Il doit tout à ses œuvres, étant, comme dit l’autre, parti de rien. Lâchant le chevalet pour l’écritoire, il ajoute une page ou deux à ses recueils de malédictions. Il reprend son thème favori : l’opposition du plein chêne au bois d’ébène. C’est pour lui le plein chêne ; les autres peintres, c’est dans ébénistes, sauf Modigliani, Dieu sait pourquoi. […] Adversaire de la plupart, Vlaminck n’a pas eu d’ennemis. On ne demandait qu’à donner bien de l’amitié à cet artiste souvent admirable. Je pense qu’il paya très cher le plus vaste de ses domaines : la solitude. »

« Vlaminck qui signa d’abord Maurice Wlaminck, Maurice le Flamand. Une riche nature de brute émotive que la vanité empêcha d’être tendre. Une vanité singu- lière, une sorte de déviation en spirale d’une obsession de la modestie, de l’humilité. […] Vlaminck n’a jamais manqué de verve, sauf quand il prenait la plume pour éreinter ses anciens camarades. […] Il doit tout à ses œuvres, étant, comme dit l’autre, parti de rien. Lâchant le chevalet pour l’écritoire, il ajoute une page ou deux à ses recueils de malédictions. Il reprend son thème favori : l’opposition du plein chêne au bois d’ébène. C’est pour lui le plein chêne ; les autres peintres, c’est dans ébénistes, sauf Modigliani, Dieu sait pourquoi. […] Adversaire de la plupart, Vlaminck n’a pas eu d’ennemis. On ne demandait qu’à donner bien de l’amitié à cet artiste souvent admirable. Je pense qu’il paya très cher le plus vaste de ses domaines : la solitude. »

« Ainsi, Maurice Vlaminck n'est pas un génie souffreteux. Ce grand gaillard est un grand peintre. Il porte un des plus beaux noms de la peinture française d’aujourd’hui […] Maurice Vlaminck excelle à discerner la beauté la plus rare dans l’aspect le plus quotidien des choses. Il est le peintre des banlieues, où, sous la clarté pesante et mélancolique des ciels suburbains, les maisons chancellent comme des malades ; il aime les paysages d’eau triste et des jours inquiets. Mais il est, par cela même, le peintre de drames puissants ; il n’en est point qui se tiennent plus ‘‘près de la vie’’. Il a peint autour de Paris, à Lajonchère, à Garches, à Bougival, des paysages qui pourraient servir de décors aux drames des cycles nordiques. Tout cela est brossé d'une main forte, d'une poigne qui domine chez le peintre l’angoisse du poète. Cette contradiction, qui souvent étonna les critiques, traduit parfaitement la nature de Maurice Vlaminck. Il est, en effet, célèbre par son entrain, ses boutades et les mystifications de sa jeunesse. […] Sa conversation a quelque chose d’énorme et de joyeux comme si dans sa voix de cyclope roulaient tous les tambours de la gaité. Chacun dit ‘‘qu’il est jovial’’. Et tous se trompent. Vlaminck, avec son rire d’ogre et ses yeux bleus de gosse flamand, est un artiste anxieux, un rêveur craintif que dévore sans relâche la fièvre du doute. […] Il disait, un jour : ‘‘La vie d’un peintre, c'est la course Paris-Bordeaux. Quand vous arrivez à Tours, il faut qu’il vous reste du souffle pour aller à Poitiers. Là, il faut en trouver pour atteindre Angoulême, et, si vous claquez à Angoulême, c’est comme si vous n’aviez rien fait. Le tout est de bien régler le jeu de ses poumons.’’ »

« Ainsi, Maurice Vlaminck n'est pas un génie souffreteux. Ce grand gaillard est un grand peintre. Il porte un des plus beaux noms de la peinture française d’aujourd’hui […] Maurice Vlaminck excelle à discerner la beauté la plus rare dans l’aspect le plus quotidien des choses. Il est le peintre des banlieues, où, sous la clarté pesante et mélancolique des ciels suburbains, les maisons chancellent comme des malades ; il aime les paysages d’eau triste et des jours inquiets. Mais il est, par cela même, le peintre de drames puissants ; il n’en est point qui se tiennent plus ‘‘près de la vie’’. Il a peint autour de Paris, à Lajonchère, à Garches, à Bougival, des paysages qui pourraient servir de décors aux drames des cycles nordiques. Tout cela est brossé d'une main forte, d'une poigne qui domine chez le peintre l’angoisse du poète. Cette contradiction, qui souvent étonna les critiques, traduit parfaitement la nature de Maurice Vlaminck. Il est, en effet, célèbre par son entrain, ses boutades et les mystifications de sa jeunesse. […] Sa conversation a quelque chose d’énorme et de joyeux comme si dans sa voix de cyclope roulaient tous les tambours de la gaité. Chacun dit ‘‘qu’il est jovial’’. Et tous se trompent. Vlaminck, avec son rire d’ogre et ses yeux bleus de gosse flamand, est un artiste anxieux, un rêveur craintif que dévore sans relâche la fièvre du doute. […] Il disait, un jour : ‘‘La vie d’un peintre, c'est la course Paris-Bordeaux. Quand vous arrivez à Tours, il faut qu’il vous reste du souffle pour aller à Poitiers. Là, il faut en trouver pour atteindre Angoulême, et, si vous claquez à Angoulême, c’est comme si vous n’aviez rien fait. Le tout est de bien régler le jeu de ses poumons.’’ »

était Hollandaise, ainsi que des natures mortes avec des pots en grès, la soupière en étain et la marmite en terre. Certains fantômes nous invitent à aimer le café au lait, la soupe aux choux et le lard fumé. Mon grand-père devait aimer les chaudrons de cuivre, les meubles lourds et noirs, patinés par le temps. Il devait aimer le feu de bois dans la grande cheminée et fumer la pipe en regardant les flammes.

était Hollandaise, ainsi que des natures mortes avec des pots en grès, la soupière en étain et la marmite en terre. Certains fantômes nous invitent à aimer le café au lait, la soupe aux choux et le lard fumé. Mon grand-père devait aimer les chaudrons de cuivre, les meubles lourds et noirs, patinés par le temps. Il devait aimer le feu de bois dans la grande cheminée et fumer la pipe en regardant les flammes.