Henri Conscience, conteur des Flandres

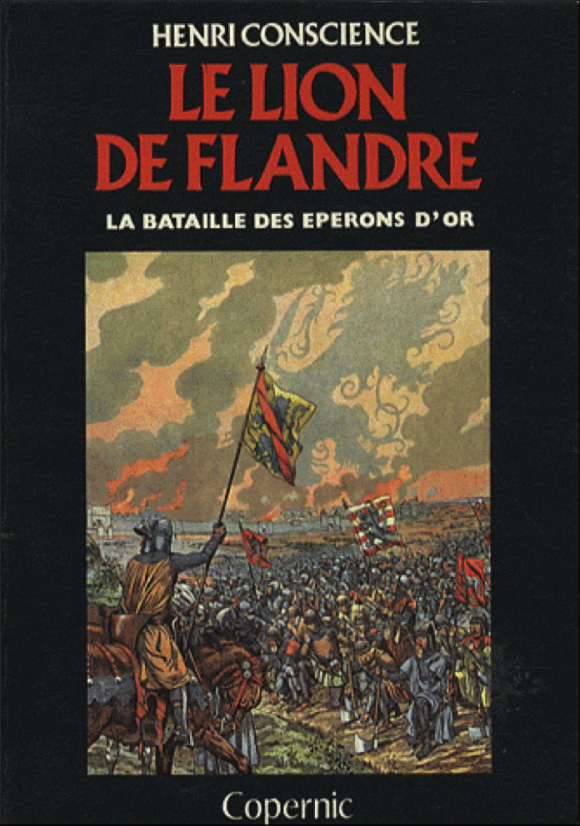

L'auteur du Lion de Flandre

vu par son traducteur

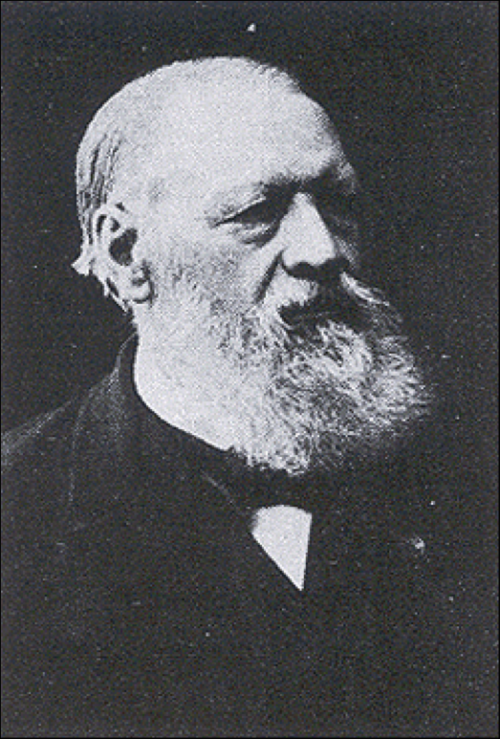

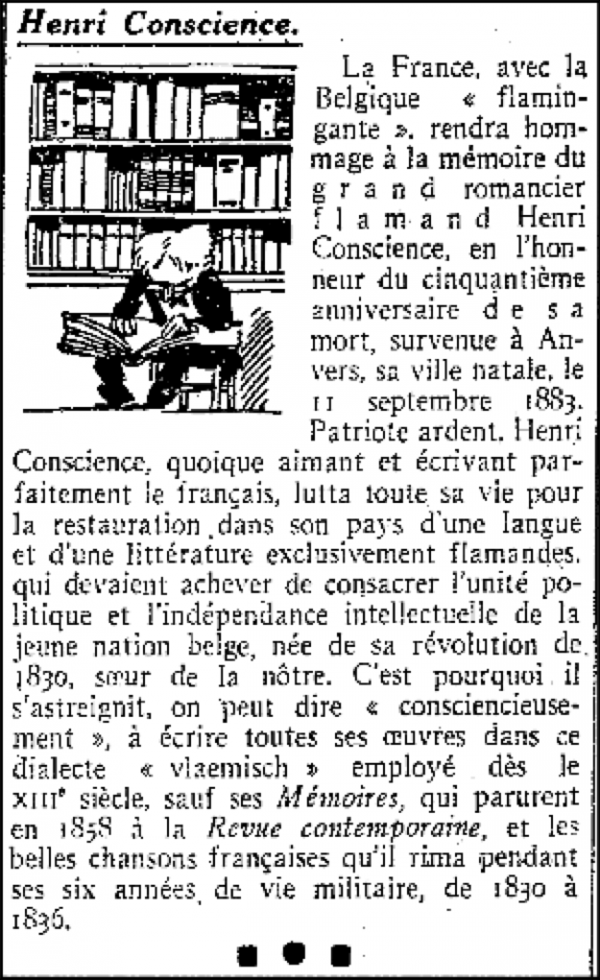

Hendrik Conscience,

portrait publié dans L'Univers illustré, 22/03/1879

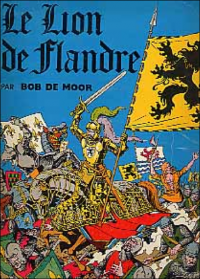

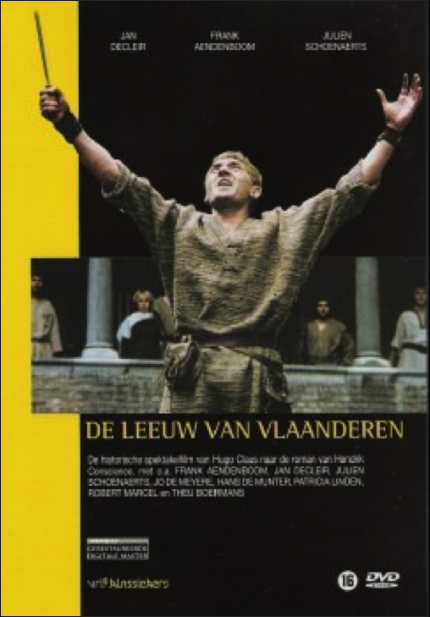

Si l’on parle aujourd’hui avec condescendance des œuvres du père des lettres flamandes modernes Henri Conscience (1812-1883) – J.-K. Huysmans ne les qualifiait-il pas de « monstrueuses cuillerées de panade au sucre » ? –, il ne faut pas oublier le rôle sans pareil que cet écrivain a joué pour faire renaître plus ou moins de ses cendres une littérature. L’Anversois n’a pas manqué d’expliciter sa démarche. Ainsi, dans une lettre adressée à son confrère hollandais Nicolaas Beets, expose-t-il : « Si j’ai un tant soit peu mérité cet hommage [celui qu’on lui a rendu en 1881 à l’occasion de la parution de son centième volume], c’est uniquement eu égard au but que je me suis fixé et non en raison des mérites de ce que j’ai produit. Compte tenu de la situation dans laquelle se trouvait le peuple flamand, il me fallait satisfaire à bien d’autres exigences qu’à celles de la plus haute esthétique et l’artiste en moi a dû consentir beaucoup de sacrifices. » On pourra toutefois lui reprocher d’avoir commis bien trop de romans populaires : s’il faut lui être reconnaissant d’avoir cherché à éduquer les paysans et ouvriers flamands, pourquoi n’a-t-il pas, cette tâche en partie accomplie, consacré du temps à des œuvres plus exigeantes, « de plus haute esthétique » ? Quoi qu’il en soit, Conscience reste l’un des rares Flamands du XIXe siècle dont on réédite quelques titres, y compris en traduction, en particulier l’épopée nationale De leeuw van Vlaenderen (Le Lion de Flandre ou La Bataille des éperons d’or, 1838) dont Hugo Claus a d’ailleurs réalisé une adaptation cinématographique (1984) (1).

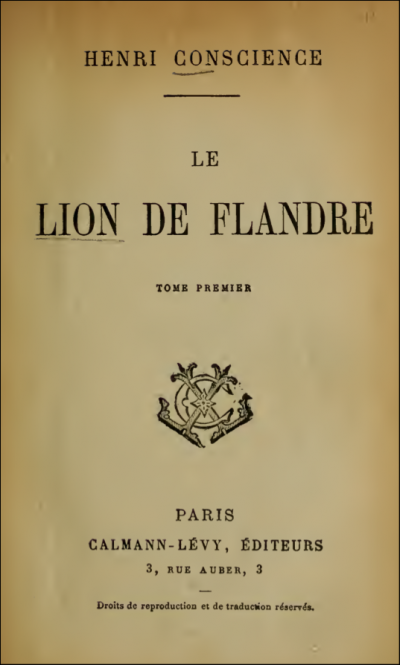

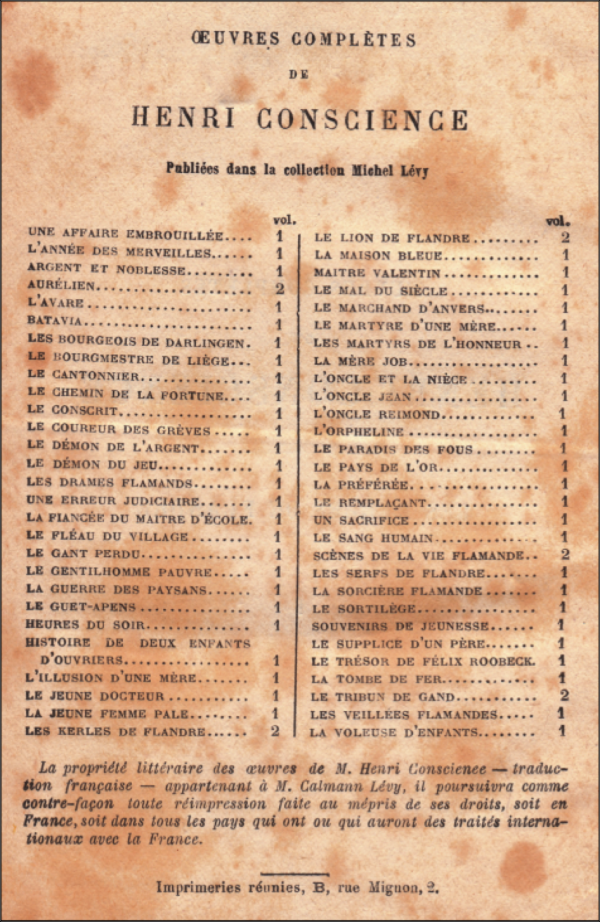

Page de titre, édition 1871 du Lion de Flandre,

t. 1, trad. L. Wocquier

Entre 1830 et 1900, un peu plus de 250 romans et recueils de nouvelles flamands semblent avoir été traduits en français. Sur l’ensemble, près de 160 titres (et non pas 160 œuvres différentes) sont de Conscience ! Si l’on fait abstraction de la Belgique, plus de 90% des œuvres flamandes publiées en traduction française en France à cette période sont de l’Anversois. « En d’autres mots, Conscience est le seul auteur flamand qui, au cours du XIXe siècle, peut compter sur un certain intérêt côté français et qui parvient à se faire une place sur le marché français. » (2)

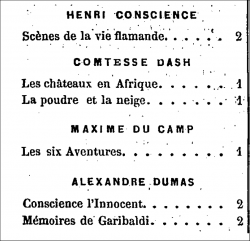

Il faut dire que Michel Lévy, son éditeur qui cherchait à toucher le public le plus large possible, n’a pas lésiné sur les moyens : de nombreux volumes d’autres auteurs qu’il publie à l’époque s’ouvrent par plusieurs pages consacrées au Flamand tout en proposant au lecteur de s’abonner à une souscription à ses œuvres complètes : « Voici un écrivain, M. Henri Conscience, à qui il a suffi de la publication de quelques nouvelles traduites en français pour donner à son nom une véritable célébrité, une de ces célébrités qu’on n’obtient le plus souvent qu’après une nombreuse série d’œuvres remarquables et de longue haleine.

« La rapidité et la facilité de ce succès s’expliquent, il est vrai, tout naturellement aussitôt qu’on a lu quelques pages du romancier flamand, et reconnu les qualités éminentes qui lui assurent une des meilleures places dans la famille des conteurs ingénieux, intéressants et moraux. Il est peu d’écrivains, en effet, sur lesquels il soit aussi aisé d’asseoir un jugement prompt et sûr, qui sachent plaire et charmer comme lui de prime abord, et gagner en quelque sorte, à première vue, la familiarité du lecteur.

« La rapidité et la facilité de ce succès s’expliquent, il est vrai, tout naturellement aussitôt qu’on a lu quelques pages du romancier flamand, et reconnu les qualités éminentes qui lui assurent une des meilleures places dans la famille des conteurs ingénieux, intéressants et moraux. Il est peu d’écrivains, en effet, sur lesquels il soit aussi aisé d’asseoir un jugement prompt et sûr, qui sachent plaire et charmer comme lui de prime abord, et gagner en quelque sorte, à première vue, la familiarité du lecteur.

« […] Né à Anvers, d’un père français, M. Conscience, quoiqu’il possède parfaitement notre langue et notre littérature, a voulu être le poëte et le romancier national de la Flandre ; tous ses livres ont jusqu’à présent été écrits en langue flamande, et sont fortement imprégnés de la vieille sève du terroir, ce qui ne les empêche point, malgré leur cachet d’originalité native et en dépit de l’auteur lui-même, d’être Français par le tour du récit, la grâce de certains caractères et l’intérêt de la composition. Et pourtant, faut-il le dire, la France a presque été la dernière à rendre à l’éminent écrivain un trop tardif hommage. Déjà depuis longues années la plupart de ses œuvres ont été traduites dans toutes les langues. […] La France ne pouvait laisser longtemps dans l’oubli un de ces écrivains qui, comme Walter Scott, Cooper, Lewis, Goethe, Cervantès, appartiennent, quelle que soit d’ailleurs la langue qu’ils écrivent, à toutes les littératures.

« L’absence de nos bibliothèques des œuvres de M. Henri Conscience était une lacune ; avec l’aide de M. Léon Wocquier, professeur à la Faculté des lettres de Gand, qui a déjà traduit pour la Revue des Deux Mondes, ce chef-d’œuvre qu’on appelle le Gentilhomme pauvre, nous venons combler cette lacune par une édition de toutes les œuvres publiées et à publier de M. Henri Conscience. Acquéreurs de la toute propriété de la traduction des œuvres complètes de l’auteur du Conscrit, nous ne doutons pas qu’il ne soit bientôt aussi populaire chez nous que dans son propre pays et dans toute l’Allemagne.

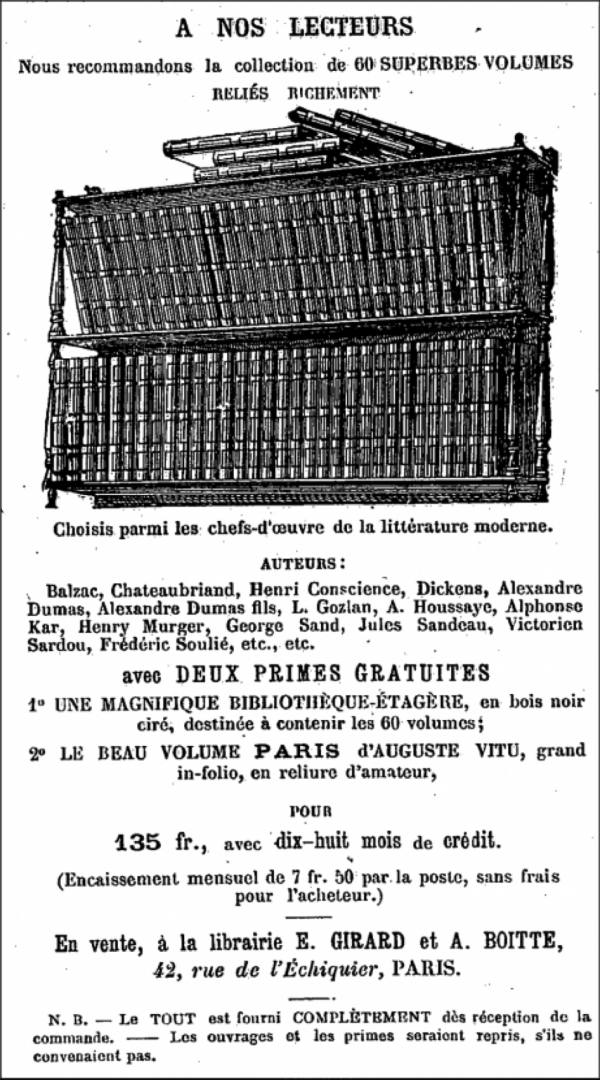

Publicité, L'Univers illustré, 28/03/1891

« La popularité réservée parmi les lecteurs français à M. Conscience et à ses Scènes de la vie flamande ne se bornera point, nous en avons l’assurance, aux classes lettrées. Notre romancier possède les qualités rares et merveilleuses qui universalisent le succès, et rendent l’écrivain sympathique à tous. Si l’érudit et le lettré trouvent de curieuses études sur la Flandre au Moyen Âge dans l’Année des Miracles, dans le Lion de Flandre, dans Jacques Artevelde, dans l’intéressante Histoire du comte Hugo, le lecteur naïf, la femme avide d’épisodes touchants seront vivement émus par le mouvement des passions, par la sensibilité que l’auteur a su mettre aussi bien dans ses grands romans dramatiques que dans ses Veillées flamandes et dans son Livre de la Nature ; l’enfant lui-même lira avec autant d’intérêt que de fruit de délicieux contes tels que Jeannot et Mariette et Grignotin. Si le réaliste se réjouit à ces peintures si vraies des intérieurs flamands, qui semblent autant de chefs-d’œuvre des Gérard Dow, des Metzu et des Van Ostade, à ces développements dramatiques et saisissants des caractères et des passions, le lecteur spiritualiste sera heureux de son côté, de trouver à chaque page la suave senteur de cette poésie naïve qui parfume les âmes élevées.

éd. Yoran Embanner, 2007

« Ce qu’a en effet de particulier et de vraiment original le génie de M. Conscience, c’est qu’il réunit aux qualités du romancier historique, du penseur profond, celles de l’observateur fin et exact, du poëte et du peintre de la nature, la réalité de l’auteur de Manon Lescaut et la poésie de l’auteur de Paul et Virginie. Ajoutons, pour terminer cette appréciation trop brève d’un écrivain qu’on apprendra à aimer en le lisant, que tous ses livres se distinguent par une moralité de pensée, par une chasteté de sentiment, par une pureté de langage qui permettent de les classer parmi les rares ouvrages d’imagination appelés à prendre place dans les bibliothèques de famille, et à faire le charme des veillées du foyer domestique. »

« Ce qu’a en effet de particulier et de vraiment original le génie de M. Conscience, c’est qu’il réunit aux qualités du romancier historique, du penseur profond, celles de l’observateur fin et exact, du poëte et du peintre de la nature, la réalité de l’auteur de Manon Lescaut et la poésie de l’auteur de Paul et Virginie. Ajoutons, pour terminer cette appréciation trop brève d’un écrivain qu’on apprendra à aimer en le lisant, que tous ses livres se distinguent par une moralité de pensée, par une chasteté de sentiment, par une pureté de langage qui permettent de les classer parmi les rares ouvrages d’imagination appelés à prendre place dans les bibliothèques de famille, et à faire le charme des veillées du foyer domestique. »

Parallèlement à cette offensive commerciale – qui s’étendra donc aux romans destinés à la jeunesse : par exemple Le Conscrit pour les « jeunes gens » et Le Gentilhomme pauvre pour les « jeunes filles », et se prolongera par le moyen de multiples rééditions –, l’éditeur français a mis en avant Conscience dans une autre de ses publications : L’Univers illustré. Ce périodique a en effet accueilli des romans (Les Martyrs de l’honneur ; La Maison bleue. Esquisse de mœurs anversoises ; Le Remplaçant) sous forme de feuilletons ainsi que des papiers destinés à rafraîchir la mémoire des lecteurs (3).

Après que l’érudit gantois Jean Auguste Stecher (1820-1909) – auteur d’une Histoire de la littérature néerlandaise en Belgique (1887) – et A. Alvin, préfet des études à l’Athénée royal de Liège, eurent donné chacun au moins une traduction d’un des tomes de La Guerre des paysans, deux autres Belges allaient se charger de traduire en français l’essentiel de l’œuvre romanesque de Henri Conscience : Léon Wocquier (né dans la province de Luxembourg) et Félix Coveliers. Il s’agit d’ailleurs des deux traducteurs qui ont, au XIXe siècle, signé le plus grand nombre de traduction du néerlandais – Auguste Clavareau, qui vient en troisième position, revêt un profil tout à fait différent. Professeur de philosophie à l’Université de Gand et auteur régionaliste, Léon Wocquier (1815 ou 1821-1860 ou 1864) a ainsi transposé, outre une vingtaine de titres de Conscience, la Camera Obscura de Hildebrand, toujours pour les éditions Michel Lévy, ainsi que De roos van Dekama (La Rose de Dékama) et De lotgevallen van Ferdinand Huyck (Aventures de Ferdinand Huyck) de Jacob van Lennep avec l’aide de l’auteur. À la mort de Wocquier, Coveliers prend la relève. Félix Coveliers (1827 ou 1830-1887) fut pendant longtemps chroniqueur de théâtres de la presse bruxelloise. Il avait fait ses débuts dans la Revue de Belgique en 1846 sous le pseudonyme de Bénédict. Il a traduit de nombreuses pièces de théâtre (en particulier de l’anglais), le roman Henriette Temple de Benjamin Disraéli ou encore des nouvelles de Berthold Auerbach. On lui doit la mise en vers de… la Constitution belge, plusieurs vaudevilles, le livret ou l’adaptation de quelques opéras-comiques et opérettes. C’est un texte de Félix Coveliers que nous reproduisons – en ajoutant quelques notes – tel qu’il a paru en guise de présentation du premier volume de sa traduction d’un roman de Conscience de 1871 : De kerels van Vlaanderen (Les Kerles de Flandre, Calmann Lévy, nouvelle édition, 1888, p. I-XX) (4). Si de très nombreux lettrés ont écrit en français sur Henri Conscience – Dumas, Théophile Gautier, Armand de Pontmartin, Joseph Vilbort, Saint-René Taillandier, Roland de Marès… –, F. Coveliers a eu par rapport à eux l’avantage de connaître son compatriote.

(1) En langue française, on recense les rééditions suivantes de cette œuvre : Office de publicité, 1943 et 1954 ; Éditions Edito-sevice avec une préface d’Hubert Juin, 1972 ; Copernic, 1979 ; Yoran Embanner, 2007, avec une préface de Jan Deloof, sans compter l’adaptation BD de Bob De Moor maintes fois réimprimée. Il n’est pas inutile non plus de relever que le Journal de Genève a publié cette épopée sous forme de feuilleton quotidien en 1954 : annoncée le lundi 9 et le mardi 10 août – « un roman historique de Henri Cons- cience, le célèbre écrivain belge dont la réputation a balancé celle d’Alexandre Dumas père » –, elle a commencé le mercredi 11 pour se terminer dans le numéro des samedi 4 – dimanche 5 décembre de la même année (le nom du traducteur n’est pas mentionné).

(1) En langue française, on recense les rééditions suivantes de cette œuvre : Office de publicité, 1943 et 1954 ; Éditions Edito-sevice avec une préface d’Hubert Juin, 1972 ; Copernic, 1979 ; Yoran Embanner, 2007, avec une préface de Jan Deloof, sans compter l’adaptation BD de Bob De Moor maintes fois réimprimée. Il n’est pas inutile non plus de relever que le Journal de Genève a publié cette épopée sous forme de feuilleton quotidien en 1954 : annoncée le lundi 9 et le mardi 10 août – « un roman historique de Henri Cons- cience, le célèbre écrivain belge dont la réputation a balancé celle d’Alexandre Dumas père » –, elle a commencé le mercredi 11 pour se terminer dans le numéro des samedi 4 – dimanche 5 décembre de la même année (le nom du traducteur n’est pas mentionné).

(2) Le reste des traductions est publié en Belgique pour de rares lecteurs wallons, des Bruxellois plus ou moins bilingues ou encore des Flamands francophones. Voir Reine Meylaerts, « Kleine literaturen in vertaling: buitenkans of gemiste kans? », M. Hinderdael, L. Jooken & H. Verstraete (réd.), De aarde heeft kamers genoeg. Hoe vertalers omgaan met culturele identiteit in het werk van Erwin Mortier, Anvers, Garant, p. 33-49.

(3) Annonce de la parution d’un nouveau roman : « Nous commencerons, dans notre prochain numéro, la publication de le Remplaçant, roman entièrement inédit par M. Henri Conscience. Dans celte nouvelle œuvre, nos lecteurs retrouveront ces rares qualités de sentiment sincère et d’observation délicate qui ont si justement consacré la réputation de l’auteur du Gentilhomme pauvre, de Deux enfants d’ouvriers et de tant d’autres romans où l’irréprochable moralité s’unit au plus touchant intérêt » (15/08/1874) ; « M. Henri Conscience », 22/03/1879 ; portrait du romancier en première page de l’édition du 10/09/1881 ; articulet consacré à la fête organisée en Belgique à l’occasion de la parution du centième volume de Conscience, 08/10/1881 ; « Les Œuvres illustrées de Henri Conscience », 15/11/1884 ; autre annonce de la parution d’un nouveau roman : « Henri Conscience, qu’on a surnommé à bon droit l’Alexandre Dumas de la Belgique, a depuis longtemps conquis son droit de cité parmi nous. On retrouvera dans Le Pays de l’or la forme originale et saisissante dont l’auteur du Gentilhomme pauvre a su revêtir tous les sentiments humains qu’il a soumis à son habile et savante analyse, la simplicité, la fraîcheur, la moralité qui lui ont assuré la sympathie de tout le public français » (20/11/1886)...

(4) Les Kerles : peuple considéré comme la vraie souche des Flamands de France.

photo : Guéruzet frères, Bruxelles

HENRI CONSCIENCE

Derrière la gare du Luxembourg à Bruxelles, sur les hauteurs avoisinant le parc Léopold, s’élève au milieu d’un jardin dessiné sans art une espèce de ruine grecque, simulacre en briques des ruines de Pæstum, construit par le peintre Antoine Wiertz, avec un subside de l’État, pour lui servir à la fois d’atelier et de musée (1).

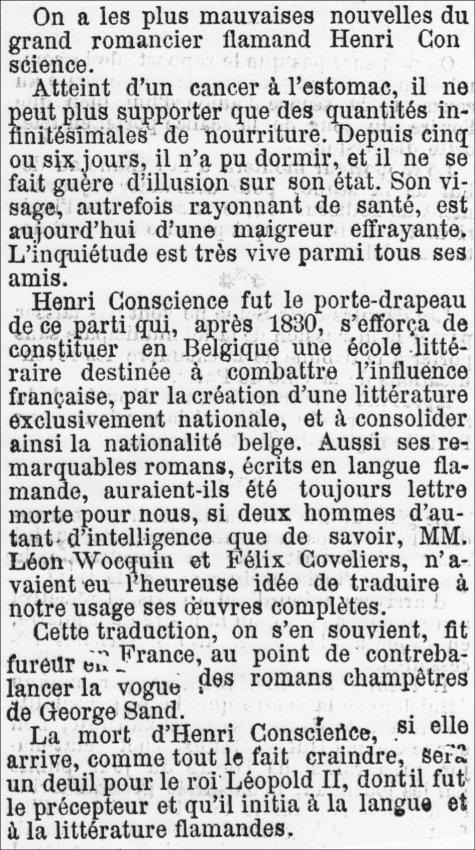

C’est là que, depuis 1868, habitait Henri Conscience, le restaurateur des lettres flamandes, l’auteur universellement admiré de tant de récits populaires, partageant son temps entre le culte des lettres et la culture des fleurs. C’est là qu’il est mort le 10 septembre 1883.

La Belgique lui fit des funérailles vraiment royales, et l’on peut assurer que sa mort prit les proportions d’un deuil public.

Toutes les sociétés littéraires ou dramatiques flamandes, si nombreuses en Belgique, tous les orphéons, tout le monde officiel, tous les amis de l’écrivain, tous les admirateurs de son talent, tous les délégués des villes et des communes se réunirent en un cortège imposant, pour le conduire à sa dernière demeure. Peu de morts illustres ont été honorés d’une façon plus solennelle.

Déjà, de son vivant, Henri Conscience avait été l’objet de distinctions exceptionnelles. Il était grand-croix, commandeur, officier ou chevalier de presque tous les ordres de l’Europe. La légion d’honneur seule manquait à la rosette multicolore qui fleurissait sa boutonnière. Cette lacune s’explique parce fait que, dans la plupart de ses romans historiques, l’écrivain flamand s’est attaché à raconter les luttes que les provinces belges eurent à soutenir contre la domination française depuis Philippe le Bel jusqu’à Dumouriez ; et naturellement ce n’était pas en faveur de la France que se manifestaient les sympathies du romancier.

édition en langue française de 1979

Cependant Conscience, Français d’origine (2), n’était nullement un ennemi des idées françaises, et il était bien loin de partager à cet égard les sentiments de cette petite coterie de Flamands intransigeants qui forment ce que l’on appelle en Belgique le parti flamingant.

Lorsque, il y a quelques années, Paris célébra en l’honneur de Victor Hugo cette fête littéraire qui eut un si grand retentissement en Europe, les cercles littéraires flamands de Bruxelles et d’Anvers imaginèrent d’organiser une fête analogue en l’honneur de Henri Conscience.

L’idée trouva de nombreux adhérents dans toutes les villes de province, et il fut décidé que l’on célébrerait avec éclat ce que l’on appelait le « centenaire de Conscience », c’est-à-dire l’apparition du centième volume de ses œuvres complètes, formant soixante-dix ouvrages distincts.

On reproduisit son image de toute manière : en bronze, en marbre, en terre cuite, en cire, en papier ; on en fit des bustes, des cartouches, des médailles, des lithographies, des portraits-cartes ; on l’étala à toutes les vitrines ; on la vendit à tous les carrefours ; et, – suprême expression de la popularité, – son portrait reproduit, par la gravure, illustra les étiquettes des boîtes de cigares de marque nouvelle et des bouteilles de liqueurs de fabrication récente.

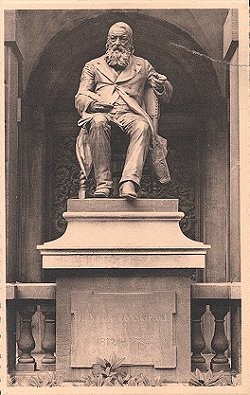

Anvers, sa ville natale, lui érigea une statue sur une de ses places publiques, et, trois années plus tard, elle lui érigea, au cimetière du Kiel, un monument funéraire qui fut inauguré avec la plus grande solennité.

étude d'Eugeen de Bock sur Conscience

Bruges, Courtrai et Ypres donnèrent à des rues le nom de Cons- cience ; en un mot, on l’honora, on l’exalta de toute façon, et peu d’hommes eurent, comme lui, la satis- faction de savourer de leur vivant les fumées enivrantes de la gloire. On peut dire que, lorsque la mort l’emporta, la postérité avait déjà commencé pour lui.

Bruges, Courtrai et Ypres donnèrent à des rues le nom de Cons- cience ; en un mot, on l’honora, on l’exalta de toute façon, et peu d’hommes eurent, comme lui, la satis- faction de savourer de leur vivant les fumées enivrantes de la gloire. On peut dire que, lorsque la mort l’emporta, la postérité avait déjà commencé pour lui.

Le secret de cette grande popularité, du succès étonnant qui resta fidèle à ses œuvres, n’est pas dif- ficile à pénétrer : il a été original et honnête.

Son honnêteté a brillé dans toute sa vie. À chaque page de ses livres, on en respire le parfum salutaire et vivifiant.

Son originalité ? Elle consiste dans la sincérité de ses tableaux rustiques, dans l’émotion douce et saine de ses récits villageois.

Il n’a pas eu besoin de se plonger dans l’horrible et d’évoquer des scènes de meurtre et d’adultère pour intéresser le lecteur.

Il lui a suffi de peindre ce qu’il voyait autour de lui dans ces masses populaires à l’émancipation desquelles il avait voué sa vie. Qui, mieux que lui, s’est identifié avec le caractère, l’esprit et les mœurs du peuple flamand, et a décrit avec plus de vérité la côte flamande, et les bruyères de la Campine ?

Ces pittoresques solitudes, si calmes, aux paysages mélancoliques, ces bruyères où l’on aperçoit de loin en loin le clocher d’un village, il les a aimées d’un amour de poète, et il les a peintes avec une rare fidélité de coloris.

Il a sympathisé avec ces paysans simples et honnêtes, attachés à leur sol, à leur foi, aux traditions de leurs pères. C'est là tout le secret de sa gloire.

Conscience était né à Anvers, le 3 décembre 1812. Son père, Pierre Conscience, originaire de Besançon, avait été chef-timonier dans la marine impériale, à bord de la canonnière la Ville de Bordeaux. Fait prisonnier par les Anglais, il subit une longue captivité sur les pontons, et, quand un échange de prisonniers lui eut rendu la liberté, il alla s’établir à Anvers. Il y obtint un emploi de contremaître dans les chantiers de la marine, auxquels Napoléon Ier s’attachait à donner une grande extension.

Peu de temps après, Pierre Conscience épousa une Anversoise et c’est de cette union que naquit celui qui devait un jour rendre célèbre le nom de l’ex-timonier de la marine française.

À la chute du premier empire, Pierre Conscience perdit sa place de contre-maître et se vit contraint de demander à d’autres métiers les ressources nécessaires pour élever sa famille. Il se fit revendeur de débris de vieux navires, et bientôt il ajouta à ce commerce celui des vieux livres, pendant que sa femme ouvrait une petite boutique d’épicerie.

Le petit Henri, enfant malingre et débile, ne s’amusait guère à jouer avec les jeunes Anversois de son âge ; mais il prenait un plaisir extrême à feuilleter les vieux bouquins que revendait son père, et à en regarder les images. Il ne savait pas lire encore, mais dès qu’il eut appris, il dévora avec une avidité toujours inassouvie tout le fonds de magasin de son père.

Ces lectures développèrent naturellement en lui les facultés d’imagination dont il était si largement doué, et lui donnèrent sur toute chose des notions qui, bien que mal digérées, devaient lui être d’un grand secours.

statue de Conscience à Anvers

Le jeune Conscience n’avait pas huit ans, lorsque sa mère mourut. Son père ne tarda pas à aller demeurer à la cam- pagne, dans un endroit assez isolé appelé le Coin vert, en dehors de l’enceinte des fortifi- cations. Dans un de ses romans, qui porte le titre de la Maison bleue, Conscience en a fait la riante description que voici :

Le jeune Conscience n’avait pas huit ans, lorsque sa mère mourut. Son père ne tarda pas à aller demeurer à la cam- pagne, dans un endroit assez isolé appelé le Coin vert, en dehors de l’enceinte des fortifi- cations. Dans un de ses romans, qui porte le titre de la Maison bleue, Conscience en a fait la riante description que voici :

« J’ai bien connu la petite maison bleue, dans le Coin vert, et je sais encore, comme si c’était d’hier, que le plus beau cerf-volant que j’aie possédé de ma vie, alla se crever contre l’angle de sa vieille cheminée. Elle était située hors la porte de Borgerhout, à Anvers.

« De chaque côté de la porte d’entrée grimpait une vigne dont les rameaux entrelacés festonnaient la baie des fenêtres, et couvraient si complètement la façade peinte en bleu au toit de chaux et les tuiles rouges du toit, qu’on eût dit d’un berceau de verdure.

« Lorsque, dans l'arrière-saison, les deux vignes montraient leurs raisins blancs et bleus à travers les pampres d’un vert éclatant, je m’arrêtais, tout enfant, sur le chemin de l’école, devant la riante maisonnette. Je restais là, bouche béante, remuant les lèvres avec gourmandise, et dévorant du regard les grappes appétissantes pleines d’un jus sucré.

« Maintenant la maisonnette, et le chemin qui menait à l’école, et le Coin vert, ont depuis longtemps disparu. Le jardin zoologique et la station du chemin de fer ont envahi tout le sol sur lequel nous vivions dans notre enfance ; ils ont tout détruit ou transformé. »

C’est dans ce milieu calme et rustique, dans ce coin poétique et solitaire que Conscience puisa ce sentiment profond des beautés de la nature qui se manifeste avec tant de variété dans la plupart de ses écrits. C’est là aussi qu’il contracta le goût du jardinage, qu’il conserva jusqu’aux derniers jours de sa vie, et cet amour des fleurs et des insectes qu’il exprima d’une façon si simple et si poétique dans son ouvrage : Quelques pages du livre de la nature.

Mais cette existence calme et tranquille, cette solitude si douce au gré du jeune Henri, pesait à son père ; l’ancien marin avait un besoin de mouvement et d’activité qui ne trouvaient point à se satisfaire dans ce paisible Coin vert. Au bout de trois ans, il se remaria, vendit sa maisonnette, et alla se fixer à Borgerhout avec sa nouvelle famille. Celle-ci s’accrut rapidement de plusieurs autres enfants, et bientôt le travail du père et de sa nouvelle compagne ne suffit plus à pourvoir aux besoins d’une progéniture si nombreuse. Le moment était venu pour les enfants du premier lit de tâcher de se suffire à eux-mêmes. Henri, studieux et faible de constitution, parvint à trouver un petit emploi dans l’enseignement.

Après avoir été, pendant une couple d’années surveillant dans deux établissements d’instruction où il recevait en même temps les leçons de français et d’anglais néces- saires pour compléter son instruction, Henri Conscience entra en qualité de sous-maître dans un collège fort en vogue à Anvers et fréquenté par les enfants des principales familles de la ville.

Après avoir été, pendant une couple d’années surveillant dans deux établissements d’instruction où il recevait en même temps les leçons de français et d’anglais néces- saires pour compléter son instruction, Henri Conscience entra en qualité de sous-maître dans un collège fort en vogue à Anvers et fréquenté par les enfants des principales familles de la ville.

Il y était depuis environ deux ans, lorsque éclata la révolution de 1830 qui devait amener la séparation de la Belgique d’avec la Hollande, et sa constitution en un État indépendant.

Un vent de liberté soufflait alors sur toute l’Europe ; Conscience en sentit l’influence et, enfiévré tout à coup d’une sorte d’enthousiasme patriotique, il abandonna la carrière du professorat et alla s’engager dans le corps des volontaires belges que commandait le général Niellon. Grâce à son instruction, il obtint bientôt le grade de fourrier; mais sa faiblesse physique et surtout son apparence débile l’empêchèrent d’être nommé officier. Il resta six ans sous les drapeaux et rentra dans sa famille en 1836, à l’expiration de son volontariat.

C’est pendant qu’il était à l’armée que Conscience écrivit ses premiers essais de littérature : des chansons, des récits en prose, et même un petit opéra qui fut représenté à Termonde, devant un public exclusivement militaire.

Chose étrange, ces premiers essais de l’homme qui devait être en quelque sorte le restaurateur des lettres flamandes étaient écrits en français. C’étaient les premiers bégaiements d’une muse qui s’ignore encore et qui cherche sa voie.

Rentré à Anvers, Conscience se lie avec les membres d’un petit Cénacle artistique, jeunes peintres ou jeunes écrivains animés d’une grande ardeur patriotique et pleins de cette généreuse exaltation qui est le propre de la jeunesse.

C’est dans ce milieu sympathique que se développèrent ses instincts d’écrivain et que se révéla sa véritable vocation : la littérature flamande. Un récit des événements contemporains, lu dans ce cercle de jeunes enthousiastes, obtint l’approbation de tous, si bien que l’auteur, encouragé dans sa tentative nouvelle, se décida à écrire son premier roman flamand: l’Année des merveilles, qui parut en 1837.

Le succès en fut immense ; on n’était plus habitué à ce langage simple et clair, naturel et poétique à la fois. Pendant le règne du roi Guillaume, le flamand, fort délaissé du temps de l’Empire, était devenu, sous l’influence de la littérature allemande et de la domination hollandaise, une langue obscure et fatigante, dont la prose écrite, s’embarrassant d’interminables périodes surchargées de phrases incidentes, semblait faite pour rebuter le lecteur. Ce fut l’honneur et la gloire de Conscience d’avoir rendu à la langue des Flandres son caractère populaire de clarté et de simplicité. Son style alerte et vif, harmonieux et coloré, n’a rien de cette tournure empesée et traînante, ni de cette obscurité nébuleuse qui rendaient si difficiles à lire les écrivains flamands de cette époque. On ne lisait plus guère de livres flamands avant lui ; ses romans réveillèrent le goût de la lecture dans toute la Belgique flamande et furent comme le signal d’une ère de renaissance.

DVD, Le lion de Flandre, réalisation :

Hugo Claus, Dominique Deruddere & Stijn Coninx

Le Lion de Flandre, un de ses romans historiques les plus estimés, parut l’année suivante (1838) et n’eut pas moins de succès que l’Année des merveilles. Malheureusement pour le pauvre écrivain, la carrière des lettres était alors une carrière ingrate et peu fructueuse, et les lauriers qu’il cueillait par brassées n’étaient pas une nourriture assez substantielle. Brouillé avec son père qui, en sa qualité de Français, avait vu à regret son fils prendre part au mouvement littéraire flamand, Conscience était allé vivre seul, et, grâce à la protection du peintre Gustave Wappers, il avait obtenu un emploi subalterne dans les bureaux du gouvernement provincial. C’était le pain assuré, et avec le pain, l’indépendance et la faculté de se livrer à ses chers travaux littéraires.

Mais, au milieu de la fièvre politique qui régnait encore dans le pays, Conscience se laissa entraîner par son patriotisme exalté à prononcer en public un discours violent contre le traité des vingt-quatre articles, qui consacrait la séparation définitive d’une partie du Limbourg et du grand duché de Luxembourg des autres provinces belges.

Heures du soir, édition néerlandaise

Cette imprudence lui coûta son modeste emploi, et il fut réduit, pour vivre, à se faire aide jardinier chez un grand horticulteur d’Anvers. Sa passion pour les fleurs lui fit prendre en patience cette disgrâce qui, d’ailleurs, ne fut pas de longue durée ; un discours l’avait amenée, un autre discours y mit fin. Ce second discours fut celui qu’il prononça sur la tombe de M. Van Brée, directeur de l’Académie de peinture d’Anvers, discours tout vibrant d’émotion, qui eut un grand retentissement, et à la suite duquel un revirement complet s’opéra dans le monde officiel en faveur de Henri Conscience. Gustave Wappers, appelé à succéder à Van Brée, fit nommer son protégé greffier de l’Académie.

Cette imprudence lui coûta son modeste emploi, et il fut réduit, pour vivre, à se faire aide jardinier chez un grand horticulteur d’Anvers. Sa passion pour les fleurs lui fit prendre en patience cette disgrâce qui, d’ailleurs, ne fut pas de longue durée ; un discours l’avait amenée, un autre discours y mit fin. Ce second discours fut celui qu’il prononça sur la tombe de M. Van Brée, directeur de l’Académie de peinture d’Anvers, discours tout vibrant d’émotion, qui eut un grand retentissement, et à la suite duquel un revirement complet s’opéra dans le monde officiel en faveur de Henri Conscience. Gustave Wappers, appelé à succéder à Van Brée, fit nommer son protégé greffier de l’Académie.

Il conserva ces fonctions peu absorbantes jusqu’en 1854, époque à laquelle il donna sa démission, pour consacrer tout son temps à la littérature, car c’est à partir de cette époque que ses productions furent le plus nombreuses.

Trois ans plus tard le gouvernement, ayant besoin d’un homme de confiance, le nomma commissaire d’arron- dissement à Courtrai. Les populations de la frontière étaient alors travaillées par des agents de Napoléon III en vue d’une annexion à la France. Conscience, patriote éprouvé et Flamand convaincu, pouvait avec plus d’autorité que personne combattre et déjouer ces menées annexionnistes.

Il conserva jusqu’en 1868 ce poste qui équivaut à peu près, en Belgique, à celui de sous-préfet. Il ne l’abandonna que pour accepter, en guise de pension de retraite, le titre et les fonctions de conservateur des musées royaux de peinture et de sculpture.

C’était une véritable sinécure que le gouvernement créait pour assurer à l’écrivain populaire l’indépendance et le bien-être, car ses livres, malgré leur immense succès de lecture, ne lui avaient rapporté que fort peu d’argent.

Conscience alla donc s’installer dans cette espèce de ruine grecque due à la fantaisie artistique du peintre Antoine Wiertz.

C’est là que, pendant quinze ans, il écrivit les romans qui forment la dernière partie de son œuvre, et dont le premier fut l’épopée des Kerles de Flandre.

Le 18 janvier 1869, il écrivit, au sujet de ce livre, la lettre suivante au traducteur de ses œuvres :

Ami Coveliers,

Je conçois votre étonnement de ma longue inactivité. Mon déplacement, mes nouvelles fonctions et le cruel malheur qui m’a frappé (Conscience venait de perdre sa fille) m’ont empêché de travailler pendant plus d’une année.

Depuis six à sept mois, je m’occupe à écrire un roman historique dont le premier volume est achevé. Il sera intitulé de Kerels Van Vlaanderen et je tiens beaucoup à ce que le titre, les Kerles de Flandre, soit conservé dans l’édition française.

Le but que je me suis proposé en l’écrivant est de faire connaître des faits historiques presque ignorés jusqu’aujourd’hui. À part le drame d’invention, c’est une histoire complète des Anglo-Saxons de Flandre, auxquels nous devons probablement l’esprit communier et la soif d’indépendance vis-à-vis du pouvoir central qui caractérise la race flamande.

Tout à vous,

Conscience.

Ric et Rac, 09/09/1933

Conscience était un homme d’une extrême simplicité de mœurs, d’une bonhomie qui ne manquait pas de malice, et d’une affabilité tout à fait charmante. Son œil bleu pétillait d’intelligence et son regard était doux comme une caresse pour ceux qui lui étaient sympathiques. Cœur généreux et pitoyable aux malheureux, nature poétique et tendre, il puisait directement ses inspirations dans ce peuple au milieu duquel il avait grandi. Les petits et les humbles étaient ses héros de prédilection, et les scènes de la vie bourgeoise ont trouvé en lui un peintre d’une extrême sincérité.

Son observation s’arrêtait peut-être un peu trop à la surface, et ceux qui ne lisent que la traduction française de ses œuvres souhaiteraient parfois plus de profondeur dans l’analyse des sentiments, plus de vigueur dans le tableau de la lutte des passions.

Mais il ne faut pas perdre de vue que Conscience écrivait surtout pour les classes populaires du pays flamand, qui s’étaient déshabituées de lire. Son but était de faire des livres que le peuple flamand, simple et presque encore inculte, pût comprendre et aimer. Ce but, il l’atteignit en peignant ses mœurs, ses usages, les lieux qu’il habita, en s’associant aux souffrances et aux joies de son foyer, à son espoir d’un avenir meilleur.

Il n’y fût point parvenu si ses récits avaient été le fruit d’une observation et d’une analyse plus raffinées. Il s’est mis à la portée des lecteurs qu’il avait en vue.

Dans l’intimité, Conscience aimait à parler des difficultés qui avaient embarrassé ses premiers pas la carrière des lettres, et, quoiqu’il fût d’une grande modestie, ce n’était pas sans un certain orgueil qu’il constatait la popularité dont ses romans jouissaient à l'étranger.

En effet, dès 1845, parut en Allemagne, sous le titre de Flœmishes Stilleben, une traduction de ses premières nouvelles par Diepenbrock, prince-évêque de Breslau.

L’année suivante, une traduction anglaise de ses contes fut publiée à Londres sous le titre de Sketches of flemish life, et en 1847, les mêmes récits, traduits en italien, parurent à Florence avec l’étiquette de Vita domestica dei Fiamminghi.

Publicité pour Conscience et le Conscience de Dumas,

L'Univers illustré, 08/01/1876

Les premières traductions françaises des œuvres de Conscience furent publiées en Belgique. Alexandre Dumas, qui habitait Bruxelles en 1852, en lut quelques-unes, notamment celle du Conscrit, et l’idée lui vint de dramatiser à sa façon ce récit simple et touchant, et d’en écrire une « adaptation » française. C’est ce qu’il fit dans ces deux volumes intitulés d’abord Dieu et diable, et qui s’appelèrent plus tard Conscience l’Innocent, Dumas ayant donné au personnage principal de son adaptation du Conscrit le nom de l’auteur de la nouvelle.

Les premières traductions françaises des œuvres de Conscience furent publiées en Belgique. Alexandre Dumas, qui habitait Bruxelles en 1852, en lut quelques-unes, notamment celle du Conscrit, et l’idée lui vint de dramatiser à sa façon ce récit simple et touchant, et d’en écrire une « adaptation » française. C’est ce qu’il fit dans ces deux volumes intitulés d’abord Dieu et diable, et qui s’appelèrent plus tard Conscience l’Innocent, Dumas ayant donné au personnage principal de son adaptation du Conscrit le nom de l’auteur de la nouvelle.

Les ennemis de l’auteur des Trois Mousquetaires, et ils étaient nombreux à cette époque, firent beaucoup de bruit de cet emprunt et l’accusèrent hautement de plagiat. Pour se laver de cette accusation, Dumas, qui venait de fonder le Mousquetaire, ce journal quotidien dont il était en même temps le rédacteur en chef, y publia la traduction du Conscrit, et celle de plusieurs autres nouvelles de Conscience.

Le pittoresque et la simplicité de ces récits frappèrent l’éditeur Michel Lévy, et lui inspirèrent le désir de publier dans sa collection les œuvres complètes du romancier flamand. Conscience accepta avec joie le traité que lui proposa l’éditeur parisien, car ce traité lui promettait un public nouveau de quarante millions de lecteurs.

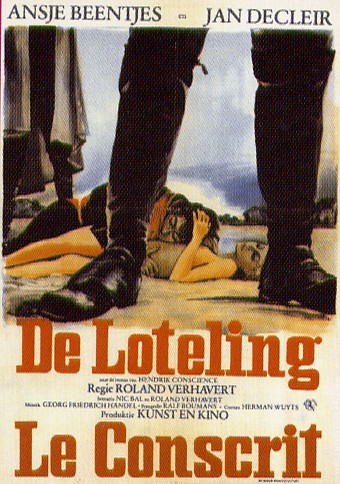

Affiche du film de Roland Verhavert (1974) :

Le Conscrit, d'après le roman de Conscience

Le premier volume édité par la maison Michel Lévy parut en 1854 sous ce titre : Scènes de la vie flamande. Le traducteur était alors M. Léon Wocquier, professeur à l’université de Gand, qui mourut en 1860, et dont la tâche fut reprise par l’auteur de cette biographie. Tous les ouvrages de Conscience sont aujourd’hui traduits en français, et le débit en est très considérable (3), car ils peuvent être mis dans les mains de tous les lecteurs, par l’excellente raison qu’ils sont d’une moralité irréprochable. Il en devait être ainsi, d’ailleurs, puisque l’auteur s’était proposé la noble tâche d’instruire et de moraliser les classes populaires, et de répandre le goût des lectures flamandes. Ce qu’il voulait, c’était la création d’une littérature nationale, ayant ses racines dans le sol même du pays, car il pensait que c’est surtout par les œuvres de l’esprit qu’un peuple affirme sa force et sa vitalité.

Et l’on peut dire qu’il a réellement prêché d’exemple en écrivant ces aimables romans qui ont rendu son nom célèbre dans tous les pays de l’Europe, et même au delà des mers.

Une des principales causes de son succès, et qui constitue son plus grand mérite, c’est donc la simplicité, l’honnêteté, la grâce touchante et naïve des récits, l’émotion douce qui les anime.

Il se sentait entraîné de préférence vers les humbles et les déshérités ; les petits bourgeois, les artisans, les villageois l’attiraient plus que les classes élevées du corps social ; c’est parmi les pauvres gens qu’il aimait à choisir les héros de ses livres, et la vie calme et silencieuse des campagnes, les mœurs simples et presque patriarcales du robuste paysan flamand dont la préoccupation constante est la glèbe, avaient pour sa plume d’irrésistibles attraits. Aussi c’est dans les villages de la Flandre ou de la Campine qu’il a placé le théâtre de la plupart de ses romans. Rosa l’Aveugle, l’Orpheline, Baes Gansendonck, le Conscrit, le Gentilhomme pauvre, le Coureur des grèves, la Tombe de fer peuvent passer à bon droit pour des modèles d’observation juste et fine, d’invention poétique et de fidélité descriptive. Sincère et vrai avant tout, il n’a pas cherché, comme les naturalistes d’aujourd'hui, à sonder les plaies de notre pauvre humanité, à les montrer à nu, à la peindre sous ses plus vilaines couleurs, ni à tracer avec une minutie de photographe le tableau repoussant des vices et des infirmités sociales.

Le Gaulois, 08/02/1883 : Conscience l'égal de George Sand

Il a pris à tâche, au contraire, de faire aimer cette humanité qui n’est pas si mauvaise ni si corrompue au fond que la représente le roman naturaliste moderne, et de montrer que, chez elle, la somme des qualités et des vertus l’emporte de beaucoup sur la somme des défauts et des vices. Généreuse illusion peut-être ; mais illusion d’un cœur droit et honnête ; illusion consolante surtout, puisqu’elle a donné naissance à des œuvres d’un attrait irrésistible en même temps que d’une incontestable portée morale.

Parmi ceux qui connaissaient, comme l’auteur de cette notice, le libéralisme éclairé et la largeur d’idées d’Henri Conscience, il y en a certainement quelques-uns qui ont regretté l’espèce de religiosité catholique qui règne dans la plupart de ses récits villageois. Mais elle s’explique aisément lorsqu’on se pénètre de cette idée que, pour peindre fidèlement les habitants des campagnes flamandes, on ne saurait les montrer dépourvus de ce profond sentiment religieux qui reste encore aujourd’hui l’un de leurs signes distinctifs.

Dans les romans historiques qui forment une partie considérable de son œuvre, Conscience s'est efforcé d’éveiller les sentiments patriotiques des masses en racontant, dans son style simple, vif et imagé, les grands faits héroïques de l’histoire des provinces belges, et les principaux épisodes de la lutte des Communes contre la domination étrangère.

Le Lion de Flandre, Jacques van Artevelde (le Tribun de Gand), la Guerre des Paysans et le Bourgmestre de Liège sont, dans ce genre, des œuvres écrites dans un esprit vraiment patriotique, et qui justifient complètement l’immense succès de lecture qu’elles ont obtenu.

En somme, si, dans l’ensemble de son œuvre, il y a des parties faibles et des récits où la réalité n’est pas suffisamment respectée, il n’en est pas moins vrai que Conscience a été un écrivain véritablement populaire, et que la Belgique peut être fière de compter au nombre de ses enfants un conteur dont les récits ont fait leur tour d’Europe.

Félix Coveliers

(1) Le Courrier de l’art du 20/09/1883 rapporte ceci à propos de jardin : « M. Henri Conscience, le célèbre romancier flamand, qui était né à Anvers de parents français et à qui sa ville natale élevait, il y a peu de jours, une statue, vient de mourir à Bruxelles, au Musée Wiertz qu’il habitait en sa qualité de Conservateur du Musée royal de Peinture et de Sculpture de Belgique, fonction qu’il occupait sans que la plupart de ses compatriotes se doutassent qu’il l’exerçât. La vérité est que la place avait été créée par M. Eudore Pirmez lors de son passage au Ministère de l’Intérieur, et constituait une sorte de mise à la retraite d’un adversaire politique ; M. Conscience, à l’époque lointaine de sa nomination, était commissaire d’arrondissement à Courtrai.»

Sur le Musée Wiertz, écoutons l’écrivain Georges Eekhoud : « Comme les autres musées, celui-ci était gardé jusqu’à ce jour par un fonctionnaire spécial, un fonctionnaire logé gratuitement dans l’habitation du peintre défunt et jouissant d’un traitement de trois à quatre billets de mille. On avait eu le bon esprit de nommer à cet emploi l’un ou l’autre écrivain considérable ou tout au moins digne d’intérêt. À ce titre la peinture à thèse et à tendance de Wiertz valait presque la peine d’être conservée ! La conservation du musée Wiertz représentait même une des seules sinécures réservées à nos gens de lettres.

« Avant M. Charles Potvin, le dernier titulaire, un honnête homme, auteur de nombreux volumes de vers et qui, du moins, admirait sincèrement les œuvres commises à sa garde, la place était occupée par Henri Conscience, le célèbre romancier flamand. Malgré sa renommée universelle et le succès de ses romans, cet excellent grand homme n’avait pas fait fortune et il serait même mort dans une médiocrité voisine de la gêne, s’il n’avait pas été appelé au poste en question. Le destin ironique voulait que Conscience conservât des produits, qu’avec moins d’indulgence et de charité foncière, il eût plutôt été tenté de réduire en cendres, mais malgré l’odieux voisinage de cet art, n’attirant plus que des Anglais pilotés par les agences Cook et d’autres touristes peu exigeants en matière de curiosités, Conscience coula paisiblement ses dernières armées dans cet ermitage dont un jardin planté de très vieux arbres rachetait la fâcheuse architecture néo-grecque.

« Le candidat le plus sérieux à la succession de M. Potvin, le candidat unanimement désigné, non seulement par les artistes mais aussi par le public, était M. Camille Lemonnier. Cette position lui revenait. » (on le comprend, la chose, pour des motifs politiques, ne se fit pas) (Mercure de France, VI, 1902, p. 831.)

(2) « L’Académie de Besançon, qui compte d’éminents savants, des juristes distingués et d’actifs sociologues, s’attache surtout, cette fois, aux études historiques concernant la Franche-Comté. Il est vrai qu’elle est particulièrement riche de grands noms et de grands souvenirs : Victor Hugo, Fourrier, Proudhon, Pasteur, p our n’en citer que quelques-uns. Et l’un de ses derniers bulletins rappelle que le célèbre romancier flamand, Henri Conscience, dont les nombreuses œuvres furent traduites en huit ou dix langues, et qui fut l’un des plus robustes ouvriers de la renaissance flamande, était le descendant d’une vieille famille bisontine. M. Henri Hugon établit avec une parfaite clarté cette ascendance, et il termine, non sans quelque mélancolie : “Sur ses monuments d’Anvers, on lit, au-dessus des dates 1812-1883, ces simples mots Hendrik Conscience. Hendrik, c’est la transformation flamande du prénom français que l’enfant avait reçu de son parrain le musicien wallon Henri Delsalle seul le nom de Conscience rappelle désormais au passant les origines paternelles du grand homme.” » (Revue des deux Mondes, mai-juin 1824, p. 212). On relève ici une des tendances assez répandue dans les commentaires français sur le romancier flamand : on cherche à le rattacher d’une façon ou d’une autre à la France ou à la littérature d’expression française. Une autre tendance consiste à souligner la portée morale de ses œuvres.

(3) La popularité de Conscience perdurera : la Revue de lecture du 15 août 1921 (p. 484) nous dit que dans les bibliothèques parisiennes, « on lit beaucoup Zola et Henri Conscience ».

source articles : Gallica

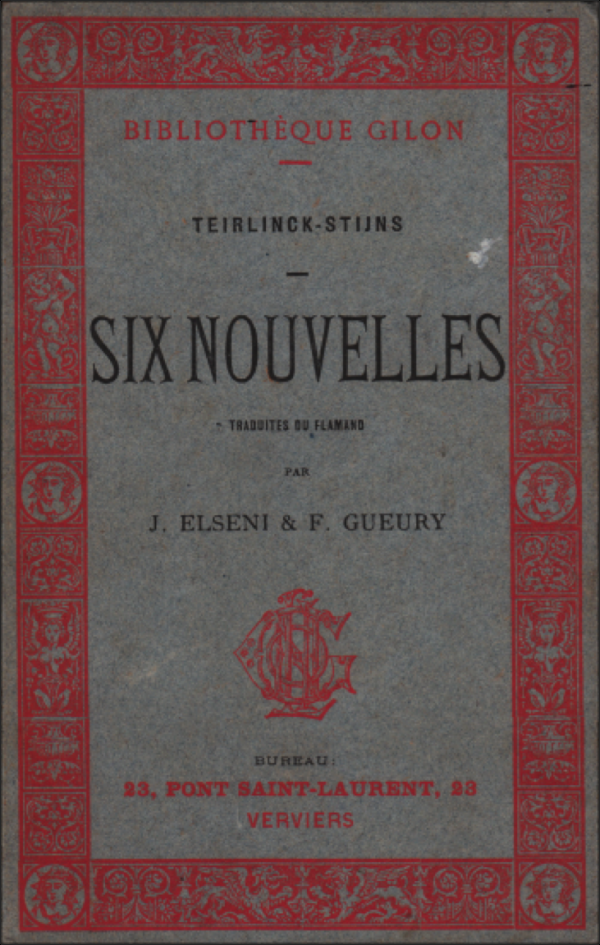

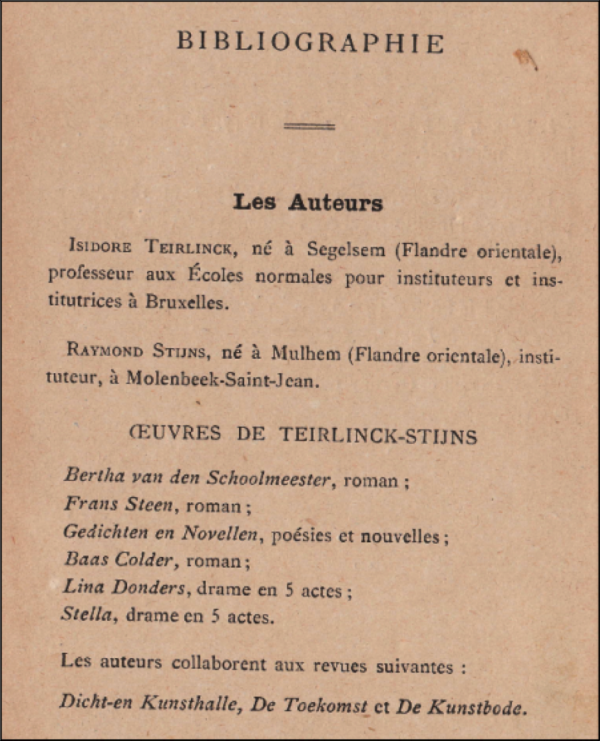

Six nouvelles

Six nouvelles

Doktor Hoppe, qui avait troqué sa blouse blanche contre un long pardessus gris, entra dans le café

Doktor Hoppe, qui avait troqué sa blouse blanche contre un long pardessus gris, entra dans le café Tout le monde saisit cependant à quel point sa réponse était contrainte, sauf, manifestement, le docteur qui resta impassible. Toujours penché sur la nacelle, il rabattit la capote. Puis il détacha le tablier bleu et l'écarta. Les clients qui se trouvaient à quelques mètres firent un pas en arrière ou reculèrent leur chaise. Seuls ceux qui se tenaient derrière risquèrent un œil en se dressant sur la pointe des pieds, mais aucun ne parvint à regarder dans la nacelle.

Tout le monde saisit cependant à quel point sa réponse était contrainte, sauf, manifestement, le docteur qui resta impassible. Toujours penché sur la nacelle, il rabattit la capote. Puis il détacha le tablier bleu et l'écarta. Les clients qui se trouvaient à quelques mètres firent un pas en arrière ou reculèrent leur chaise. Seuls ceux qui se tenaient derrière risquèrent un œil en se dressant sur la pointe des pieds, mais aucun ne parvint à regarder dans la nacelle. - Comment s'appellent-ils ?

- Comment s'appellent-ils ?

Stefan Brijs est né en Flandre (Genk) à la fin de l'année 1969. En 1999, il met fin à sa carrière d'enseignant pour se consacrer entièrement à la littérature. Faisant une belle place au réalisme magique,

Stefan Brijs est né en Flandre (Genk) à la fin de l'année 1969. En 1999, il met fin à sa carrière d'enseignant pour se consacrer entièrement à la littérature. Faisant une belle place au réalisme magique, dans une dizaine de langues. Depuis, l'écrivain travaille à une ambitieuse fresque romanesque qui conduira le lecteur en Angleterre à l'époque de la Grande Guerre.

dans une dizaine de langues. Depuis, l'écrivain travaille à une ambitieuse fresque romanesque qui conduira le lecteur en Angleterre à l'époque de la Grande Guerre.