Un mariniste brugeois

par l’Anversois Georges Eekhoud

G. Eekhoud par Magritte (1920, détail, AMVC)

À l’époque où Georges Eekhoud (1854-1927) a des démêlés avec la justice belge à la suite de la parution en volume de son roman Escal-Vigor (1899), œuvre qui aborde sans détour la question de l’homosexualité*, l’écrivain consacre quelques pages à l’un de ses compatriotes qui vient de mourir, Paul-Jean Clays, peintre couvert d’honneurs et dont la réputation de mariniste avait depuis longtemps franchit les frontières du royaume. C’est ce texte, rehaussé des Bateaux de pêche (héliogravure de Georges Petit) et de l’Accalmie sur l’Escaut (eau-forte de Ph. Zilcken), paru dans la Gazette des Beaux-Arts (Paris, 1er juin 1900, p. 495-504), que l’on pourra lire ci-dessous.

À l’époque où Georges Eekhoud (1854-1927) a des démêlés avec la justice belge à la suite de la parution en volume de son roman Escal-Vigor (1899), œuvre qui aborde sans détour la question de l’homosexualité*, l’écrivain consacre quelques pages à l’un de ses compatriotes qui vient de mourir, Paul-Jean Clays, peintre couvert d’honneurs et dont la réputation de mariniste avait depuis longtemps franchit les frontières du royaume. C’est ce texte, rehaussé des Bateaux de pêche (héliogravure de Georges Petit) et de l’Accalmie sur l’Escaut (eau-forte de Ph. Zilcken), paru dans la Gazette des Beaux-Arts (Paris, 1er juin 1900, p. 495-504), que l’on pourra lire ci-dessous.

Georges Eekhoud omet de mentionner que lorsque Clays, petit-cousin de Fernand Khnopff, reprend du service à bord d’un bâtiment, en 1841, c’est en tant que peintre de marine. À compter de 1852, l’Escaut apparaît de manière plus fréquente sur ses toiles. Soulignée par le romancier, la valeur documentaire de celles-ci tendra toutefois à diminuer à partir des années 1860, l’artiste s’éloignant de sa manière réaliste. Ces précisions étant apportées, il semble que l’auteur ait brossé un portrait du peintre bien moins éloigné de la réalité de la légende que l’« illustre uraniste » a cultivée au sujet de sa propre personne. À la lecture d’une phrase comme : « Des mouettes éparpillaient des vols d’ailes blanches sur la nappe verdâtre et blonde, aux dégradations si douces et si subtiles qu’elles désoleront éternellement les marinistes », (La Nouvelle Carthage, 1888), on saisit mieux certaines réserves que l’Anversois peut émettre au sujet de l’art du peintre de marines.

* Le procès aura lieu à Bruges du 25 au 27 septembre 1900. Eekhoud sera acquitté, tout comme d’ailleurs Camille Lemonnier poursuivit lui aussi pour atteinte aux bonnes mœurs. Relevons que dans sa défense de l’uranisme (en cette même année 1900, l’auteur des Fusillés de Malines publie par exemple un article intitulé « Un illustre uraniste du XVIIe siècle : Jérôme Duquesnoy, sculpteur flamand »), Georges Eekhoud va s’affirmer comme un soutien inconditionnel de l’écrivain néerlandais Jacob Israël de Haan auquel le liera bientôt une grande amitié (voir Mirande Lucien, Eekhoud le rauque, Presses universitaires du Septentrion, 1999, p. 149-151). De Haan a composé une adaptation en vers de plusieurs livres de l’Anversois tandis que ce dernier a donné une préface au roman de son confrère Pathologieën.

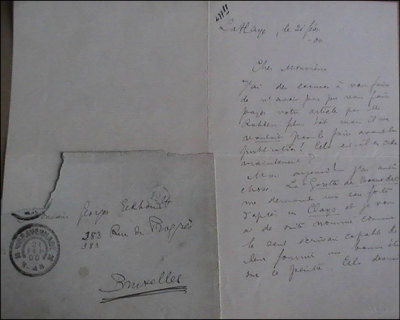

Lettre de Ph. Zilcken à Eekhoud, 21/02/1900 (AMVC)

Le grand mérite de Paul-Jean Clays, le célèbre mariniste belge mort récemment à Bruxelles, aura été d’affranchir son genre de peinture des conventions et des routines qui, depuis l’Estacade du génie précurseur et isolé de Ruisdael, faisaient de la marine un tributaire du genre historique, ou un prétexte à « étoffages », à décors, à pompes et à spectacles sur l’eau.

L’affranchissement de la marine fut corollaire de l’affranchissement du paysage et de l’avènement du naturisme dans le royaume de l’art.

Fatalement, le jour où les yeux des peintres apprécièrent spontanément les beautés de la nature, et où leurs pinceaux ne se préoccupèrent plus de farder ou d’enjoliver celle-ci, ces peintres ne devaient point tarder à dépouiller le vieil Océan des déguisements ridicules, étriqués et tapageurs dont l’avaient affublé les méchants poètes et barbouilleurs classiques. La mer, après avoir été trop longtemps personnifiée par Neptune ou Amphitrite, redevenait tout simplement la mer. Seulement, s’il y eut quantité de bons paysagistes du « plancher des vaches », le nombre des marinistes de valeur demeura relativement restreint. C’est que la marine comporte autrement de difficultés, d’études et de persévérance que le simple paysage terrestre. De même qu’il se rencontrera mille bons laboureurs ou manouvriers champêtres pour cent matelots d’élite, de même on ne comptera qu’un mariniste estimable sur dix paysagistes de talent.

Et encore y a-t-il mariniste et mariniste. Le genre se subdi- vise en d’innombrables caté- gories. Il y a les marinistes caboteurs et les marinistes du large, ceux qu’on pourrait presque appeler les mari- nistes au long cours : il y a les intimistes et les dramaturges, ceux que bercent les flots en vue des côtes, et ceux que secouent, en pleine mer, les ébats capricieux des vagues ; ceux qui peignent de préfé- rence les calmes plats, et ceux qui courent se mesurer – du moins sur la toile – avec les grains, les bourrasques, les tempêtes ; ceux qui, comme le disait Verlaine en parlant de Tristan Corbière, ne montent le plus fougueux des chevaux que lorsqu’il écume, s’emporte et rue de toutes ses vagues.

Et encore y a-t-il mariniste et mariniste. Le genre se subdi- vise en d’innombrables caté- gories. Il y a les marinistes caboteurs et les marinistes du large, ceux qu’on pourrait presque appeler les mari- nistes au long cours : il y a les intimistes et les dramaturges, ceux que bercent les flots en vue des côtes, et ceux que secouent, en pleine mer, les ébats capricieux des vagues ; ceux qui peignent de préfé- rence les calmes plats, et ceux qui courent se mesurer – du moins sur la toile – avec les grains, les bourrasques, les tempêtes ; ceux qui, comme le disait Verlaine en parlant de Tristan Corbière, ne montent le plus fougueux des chevaux que lorsqu’il écume, s’emporte et rue de toutes ses vagues.

Aux uns encore l’Océan suffit par lui-même, sans la présence de l’homme ou d’un autre être vivant, sans un vol de mouette, sans un navire, sans même une épave ; aux autres il faut du moins des témoignages de l’industrie humaine, une barque de pêche à défaut d’une chaloupe, un appareil de voiles blanches ou le panache fuligineux du steamer.

De la vie accidentée que Clays mena à ses débuts, on aurait auguré qu’il serait devenu un peintre des mers houleuses et véhémentes, au lieu de demeurer le descriptif rêveur des flots calmes et des horizons immobiles.

Fils d’un simple receveur des contributions, il naquit à Bruges, le 20 novembre 1817, mais son père ayant été envoyé à Westcapelle, bourgade située sur les rives de la mer du Nord, l’enfant ne tarda point à s’éprendre pour l’Océan d’une de ces fortes passions qui se traduisent inévitablement par des coups de tête. Aussi, quand la famille Clays retourna vivre dans la ville des Memling, des couvents, des mendiants et des mystiques, le jeune Paul-Jean déclara résolument à son père qu’il voulait devenir marin. Pareille perspective d’avenir pour son fils ne souriait que médiocrement au digne fonctionnaire qu’était le père Clays et qui devait ressembler à cet autre receveur de contributions dont M. Edmond Picard a suggestivement décrit la personne et l’intérieur bourgeois, administratif et rassis, au début de son beau roman L’Amiral. Le rêve du père Olays était de voir un jour son héritier solidement calé dans un fauteuil de rond-de-cuir ; aussi, pour contrarier les visées irrégulières et subversives du galopin, il se décida à le mettre en pension à Boulogne. Les premières semaines de sa captivité, le petit Paul-Jean dissimula ses fringales et sa fièvre aventurières, à telle enseigne que le proviseur de l’internat, croyant l’enfant guéri de sa toquade et réconcilié avec le train-train de la vie terrienne, le surveilla de moins près ; mais le gamin cachait son jeu. Trompant la vigilance déjà émoussée de ses gardiens, un beau matin le jeune Clays s’échappa de sa cage. On le rechercha partout. Que lui était-il arrivé ? L’enfant était tout  simplement allé demander l’hospitalité à des marins. Aux yeux de ces simples, que je me représente sous les traits de ces savoureux Peggotty dans David Copperfield de Dickens, l’humeur vagabonde et le prurit aventurier du petit bourgeois devaient paraître la chose la plus raison- nable du monde ; aussi, dès qu’il le leur eut demandé, ne firent-ils aucune difficulté de l’enrôler comme mousse. « Et c’est ainsi, dit M. J. Du Jardin, à qui j’emprunte ces détails biographiques, que Paul-Jean Clays fit, pendant quelques semaines, ses premières excursions maritimes sur un bâtiment de cabotage, entre les côtes de France et d’Angleterre. »

simplement allé demander l’hospitalité à des marins. Aux yeux de ces simples, que je me représente sous les traits de ces savoureux Peggotty dans David Copperfield de Dickens, l’humeur vagabonde et le prurit aventurier du petit bourgeois devaient paraître la chose la plus raison- nable du monde ; aussi, dès qu’il le leur eut demandé, ne firent-ils aucune difficulté de l’enrôler comme mousse. « Et c’est ainsi, dit M. J. Du Jardin, à qui j’emprunte ces détails biographiques, que Paul-Jean Clays fit, pendant quelques semaines, ses premières excursions maritimes sur un bâtiment de cabotage, entre les côtes de France et d’Angleterre. »

Toutes ses recherches étant demeurées infructueuses, le maître de la pension boulonnaise s’était vu obligé de prévenir enfin M. et Mme Clays de la fugue de leur fils. Les malheureux parents furent atterrés comme bien on pense, mais ils devinèrent aussitôt que leur enfant avait donné suite à ses envies d’autrefois. Ils se le représentaient exposé à tous les périls de la vie du marin. La nuit et même le jour le digne couple ne rêvait que navires brisés par la tempête, radeaux de la Méduse, baignades téméraires dans des parages infestés de requins, naufrages dans des îles désertes ou habitées par de féroces cannibales... Mais le jeune mousse mit fin à leurs affres en leur narrant dans une lettre les détails de son escapade. Dans sa joie de le savoir sain et sauf, le receveur informa son fils qu’il consentait à lui laisser suivre sa vocation. Après tout, autant chercher fortune en parcourant le monde que l’attendre, morfondu dans les antichambres ministérielles ; la carrière du marin en valait bien une autre.

Contre l’attente de ses parents, le jeune mousse ne profita point de cette autorisation. Avait-il été touché par la longanimité et l’indulgence paternelles, ou était-il déjà fatigué de la vie du matelot ? J’incline à croire qu’il avait fait fausse route et qu’il s’en rendait compte à présent. Certes il aimait la mer, mais d’une autre façon que les rudes ouvriers qu’elle nourrit en attendant qu’elle les fasse périr. Son amour, plus platonique, tenait de celui de Pétrarque pour Laure et de Dante pour Béatrice ; c’était un amour de poète et d’artiste dans lequel entrait plus de contemplation que de désir et d’activité. Il aimerait l’Océan en le célébrant, en le glorifiant, par les moyens de l’art, à l’aide de pinceaux et de couleurs : bref, il serait peintre de marine. Je suppose que le receveur fit la grimace et qu’entre les deux carrières il aurait encore préféré pour son garçon celle du loup de mer à celle du broyeur de couleurs. Rentré au bercail, à Bruges, Paul-Jean se mit à crayonner des marines, des bassins, des navires, des canaux, des quais encombrés de marchandises…

Et, ici, une question se pose : n’aurait-il pu concilier sa double vocation de peintre et de marin ? N’eut-il point tort de revenir s’acagnarder à la ville ? En persévérant quelque temps comme matelot, il eût fait sans doute un mariniste autrement puissant et profond. Mais il était venu trop tôt, faut-il croire. Le réalisme naissait à peine. Clays manquait d’audace, et il n’y avait pas encore d’autres novateurs plus hardis pour l’encourager et même le révéler à lui-même. Il se sentait isolé ; les rudes mœurs des marins l’effarouchèrent. Sans doute les avait-il trop rêvés à travers des lectures romantiques ?

En son beau livre que je citais plus haut, Edmond Picard a noté l’état d’âme d’un jeune mousse, de famille bourgeoise, jeté brusquement dans la vie du bord : « L’existence du marin commença dans son âpreté et ses misères, raconte ledit novice. Je sais quelle est la grandeur des scènes au milieu desquelles elle est placée. J’ai ressenti les émotions et parfois goûté les délices de ce spectacle. Mais ne croyez pas que ce soit la dominante pour l’homme qui peine et qui souffre perdu dans ces sublimités. Ce soulagement, il ne le sent pas. Cette poétique de l’Océan veut, pour être savourée, autre chose que l’être humain émoussé par l’excès du labeur, et le matelot ne comprend pas plus le paysage marin que le paysan, cet autre fils de Caïn, le paysage rustique. »

En son beau livre que je citais plus haut, Edmond Picard a noté l’état d’âme d’un jeune mousse, de famille bourgeoise, jeté brusquement dans la vie du bord : « L’existence du marin commença dans son âpreté et ses misères, raconte ledit novice. Je sais quelle est la grandeur des scènes au milieu desquelles elle est placée. J’ai ressenti les émotions et parfois goûté les délices de ce spectacle. Mais ne croyez pas que ce soit la dominante pour l’homme qui peine et qui souffre perdu dans ces sublimités. Ce soulagement, il ne le sent pas. Cette poétique de l’Océan veut, pour être savourée, autre chose que l’être humain émoussé par l’excès du labeur, et le matelot ne comprend pas plus le paysage marin que le paysan, cet autre fils de Caïn, le paysage rustique. »

Cette vie à bord dut rebuter le jeune Clays comme un breuvage trop âcre. Il ne s’ingénia point à comprendre ce petit groupe d’exilés, perdu avec lui dans le désert des eaux, et il n’entrevit pas davantage la beauté de cette mer, différente de celles qu’il avait lues dans les livres et vues dans les marines des romantiques. À ce moment, ses aspirations d’artiste se bornaient encore à brosser un jour d’un pinceau délicat des marines pour les amateurs riches et respectables, et on conçoit que, dans ces conditions, il n’apprécia point son rude entourage de drilles comme celui-ci le méritait, et qu’il ne devina point le parti qu’un autre eût tiré de ce coude-à-coude avec les plus infimes enfants du peuple, de cette âpre lutte avec eux contre une mer aussi grossière, aussi trivialement grandiose, aussi outrancière et paroxyste qu’eux-mêmes…

Non, en remettant pied à terre, il n’avait rien retiré de son expérience marine, ou du moins il n’y parut point pour le quart d’heure. Il en était encore à vouloir représenter un grand combat naval comme en peignaient les soi-disant marinistes de cette époque. Il se mit à l’œuvre et son essai obtint les suffrages de son digne homme de père et d’autres membres de sa famille. Ces braves gens décidèrent qu’il y avait en lui l’étoffe d’un grand peintre, et le père Clays s’empressa de l’envoyer à Paris auprès du célèbre Horace Vernet. Celui-ci consentit à enseigner à Paul-Jean les éléments de son art ; mais après un stage de quelques mois, le jeune homme rentra en Belgique et vint demander des conseils et des indications à un autre grand homme, le mariniste Jean-Antoine-Théodore Gudin.

Non, en remettant pied à terre, il n’avait rien retiré de son expérience marine, ou du moins il n’y parut point pour le quart d’heure. Il en était encore à vouloir représenter un grand combat naval comme en peignaient les soi-disant marinistes de cette époque. Il se mit à l’œuvre et son essai obtint les suffrages de son digne homme de père et d’autres membres de sa famille. Ces braves gens décidèrent qu’il y avait en lui l’étoffe d’un grand peintre, et le père Clays s’empressa de l’envoyer à Paris auprès du célèbre Horace Vernet. Celui-ci consentit à enseigner à Paul-Jean les éléments de son art ; mais après un stage de quelques mois, le jeune homme rentra en Belgique et vint demander des conseils et des indications à un autre grand homme, le mariniste Jean-Antoine-Théodore Gudin.

Quelque temps, nous apprend M. Du Jardin, on vit Clays fréquenter les salons de ce maître, alors à l’apogée de sa gloire, salons où se rencontraient tous ceux qui, aux environs de 1850, portaient un nom dans l’art ou la littérature. Il y a lieu de croire que Clays apprit beaucoup plus par ses conversations avec ces gens éclairés que par ses visites à l’atelier de son maître. Recommandé par celui-ci, il se montrait aussi dans le salon d’Auguste (sic) Quetelet, directeur de l’Observatoire de Bruxelles, un des milieux les plus intellectuels d’alors. Grâce à ces relations influentes, Clays parvenait de temps en temps à placer un tableau.

Cependant, après une absence de deux ans, Paul-Jean était revenu à Bruges. L’humeur vagabonde avait repris un instant le dessus. Il n’était pas content de lui-même, faut-il croire. Dans les salons de Bruxelles, il avait trop entendu parler de la nature ; il lui tardait de la revoir, de l’étudier de ses propres yeux. Je serais porté à croire qu’il s’en voulut plus d’une fois alors de ne pas avoir poussé plus loin sa première expérience. Sans aller jusqu’à renouveler l’aventure, il se rapprocha de la mer et il aurait parcouru quelque temps, sac au dos, une partie des côtes de la France.

Cependant, après une absence de deux ans, Paul-Jean était revenu à Bruges. L’humeur vagabonde avait repris un instant le dessus. Il n’était pas content de lui-même, faut-il croire. Dans les salons de Bruxelles, il avait trop entendu parler de la nature ; il lui tardait de la revoir, de l’étudier de ses propres yeux. Je serais porté à croire qu’il s’en voulut plus d’une fois alors de ne pas avoir poussé plus loin sa première expérience. Sans aller jusqu’à renouveler l’aventure, il se rapprocha de la mer et il aurait parcouru quelque temps, sac au dos, une partie des côtes de la France.

À Bruges, la misère l’avait repris. Cette cité, si artistique d’aspect, et de physionomie, ne comptait guère d’amateurs de peinture ; or, le jeune Clays ne disposait plus d’aucunes ressources et il lui fallait vendre à n’importe quel prix…

En désespoir de cause, il se souvint de son premier apprentissage ; de mariniste il redevint marin, et il prit de l’engagement à bord d’une goëlette du gouvernement belge faisant la croisière dans la mer du Nord. Il y a lieu de croire que, cette fois, il retira un plus grand profit moral et artistique de sa vie sur l’Océan. Il s’accoutuma à la réalité des choses ; il apprécia la mer pour elle-même et il rompit avec toutes les billevesées romantiques et théâtrales qui s’étaient placées autrefois entre lui et les splendeurs naturelles. Il eut alors, sans doute, la révélation de la couleur, de la lumière et de l’éternelle beauté. Les moindres scènes de ce nouvel intermède de la vie maritime parvinrent à l’émouvoir. Il comprit la poésie et le charme intrinsèques des épisodes les plus simples.

Aussi, lorsqu’il débarqua pour de bon, il recélait en lui un trésor d’impressions qu’il devait répandre prodigalement plus tard dans une série de chefs-d’œuvre.

Toutefois, on ne s’aperçut pas immédiatement de sa méta- morphose. Ses progrès n’étaient encore qu’intérieurs.

Après un séjour à Bruxelles, où il avait épousé la fille de l’illustre astronome Quetelet, il alla s’établir à Anvers. La fortune et la renommée avaient devancé ses mérites ; il vendit force tableaux médiocres avant d’en peindre de bons.

Mais à Anvers, l’Escaut compléta son éducation et lui inspira enfin des œuvres vraiment belles. D’atmosphère et de physionomie ni trop farouches ni trop calmes, ce fleuve devait fournir des modèles très appropriés à ce tempérament solide, mais moyen.

C’est de son séjour à Anvers que datent les vrais succès d’artiste de Paul-Jean Clays. Les premiers temps, toutefois, sous l’influence des écoles du pittoresque à tout prix, il n’osa rompre encore ouvertement en visière aux modes consacrées par tant de faiseurs habiles, ses prédécesseurs et ses contemporains. Ce n’est qu’en 1855 qu’il se risqua à donner des témoignages d’une conversion à un art à la fois plus sincère et plus ingénu, et, depuis ce moment, il ne rétrograda plus ; il affirma paisiblement, avec une douce obstination, un idéal nouveau, ou du moins retrouvé, et mérita d’être compté parmi les initiateurs.

Ainsi que le disait récemment un critique de l’Art moderne, à l’époque où Clays apparut enfin, Francia, Lehon, Musin, propageaient des marines qui ressemblaient à de la potasse mousseuse, battue dans des baquets : « La rudesse des mers du Nord s’obtenait par un procédé de saponification où se brouillaient des mixtures d’ocre, d’indigo et de sépia. Comme il importait de dramatiser ces aspects teinturiers, des épaves généralement surnageaient, où un navire désemparé s’immergeait. Schaefels, à Anvers, les héroïsait par des abordages de galions en or, dans des fumées de combat naval. Le cataclysme était l’état d’âme normal du mariniste ; il aimait collaborer – à l’atelier – avec les éléments déchaînés. Quelques-uns se souvenaient d’avoir pris le bateau qui fait la traversée d’Ostende à Douvres. » Je ferai observer ici, à la décharge de plusieurs de ces pseudo-marinistes qu’ils faisaient souvent preuve de talent, à côté de leurs prétendues marines. Pour certains la mer ou l’eau en général était l’accessoire, un fond, un cadre, et ils la sacrifiaient parfois fort opportunément au navire qu’elle était appelée à porter. Ainsi, Schaefels poussa très loin l’étude des bateaux ; il en connaissait l’anatomie, les avatars, les perfectionnements, les innombrables types, depuis la trirème antique jusqu’au moderne steamer ; il en savait l’histoire et l’ethnographie mieux  qu’un conservateur de musée de marine. Aussi se bornait-il souvent à nous représenter un chantier naval, afin de nous montrer une frégate ou une corvette jusque dans ses œuvres mortes. Sous ce rapport, sa gravure Les Forçats du bagne aux chantiers d’Anvers sous Napoléon Ier, demeure, avec son fouillis, son grouillement humain, mieux qu’un document, une œuvre d’allure, de composition et de facture intéressantes. Je le répète, Schaefels et quelques autres n’eurent qu’un seul tort, celui de se croire des marinistes, alors qu’ils représentaient d’estimables peintres d’histoire et d’archéologie, ou de mœurs et d’anecdotes maritimes.

qu’un conservateur de musée de marine. Aussi se bornait-il souvent à nous représenter un chantier naval, afin de nous montrer une frégate ou une corvette jusque dans ses œuvres mortes. Sous ce rapport, sa gravure Les Forçats du bagne aux chantiers d’Anvers sous Napoléon Ier, demeure, avec son fouillis, son grouillement humain, mieux qu’un document, une œuvre d’allure, de composition et de facture intéressantes. Je le répète, Schaefels et quelques autres n’eurent qu’un seul tort, celui de se croire des marinistes, alors qu’ils représentaient d’estimables peintres d’histoire et d’archéologie, ou de mœurs et d’anecdotes maritimes.

Clays, lui, se rendit compte de ses forces, et, tout en renonçant résolument aux confusions de genre, aux productions hybrides à la mode parmi ses confrères, il se gardait bien de compromettre sa cause en s’attaquant d’emblée à des mers agitées, à ces vertigineux abîmes que devaient célébrer plus tard les Mesdag, les Courbet et les Artan.

« Clays, dit encore le critique précité, ne pousse pas sa barque au large, ni ne s’aventure dans un idéal de tempêtes. Il réside dans les criques ou monte dans les dunes. Il se borne à peindre le spectacle des eaux tel qu’il peut plaire à un observateur modéré. Son idéal est moyen, comme celui d’un garde-côtes ou d’un pêcheur à la ligne assis au quai d’un fleuve. Il n’a plus rien de l’âme boursouflée des écumeurs de mer qui, avant lui, spécialisaient l’article. Il va vers les fleuves ; il ne dépasse pas sensiblement les côtes. Il s’assimile les tons d’air, les densités de l’eau, les atmosphères salines. Pour la première fois un peintre sincère s’applique à exprimer la joie saine de ses yeux. Il a une manière grasse et nourrie qui a l’accent de la force : il fut permis de la prendre pour de la puissance. Elle charma les esprits qui se jugeaient hardis et conquit les résistances des modérés. »

Cette manière, à la vérité, ne va pas sans franchise ni poésie, et aujour- d’hui encore on en éprouve l’effort et la nouveauté.

Cette manière, à la vérité, ne va pas sans franchise ni poésie, et aujour- d’hui encore on en éprouve l’effort et la nouveauté.

Certains Clays, entre autres l’Accalmie sur l’Escaut, et la Rade d’Anvers, du musée de Bruxelles, ont conservé leur fraîcheur et suggèrent la poésie souvent onctueuse et grasse de calmes étendues liquides. Le probe artiste, s’il n’est point parvenu à s’assimiler les tourmentes et les cataclysmes des mers septentrionales, interprète avec vigueur l’agitation régulière des marées et les lourdes et lentes processions de nuées au-dessus des eaux. « Clays s’atteste fidèle à sa race éminemment flamande par le sens de la couleur, et s’il fut même plutôt coloriste que luministe, s’il ignora les fluides éthérisations, ses tons étaient savoureux et chauds, même moelleux, comme son art était large, robuste et sûr. Il pratiqua merveilleusement la science du reflet. Ses ciels gras, mouillés d’argent liquide, faisaient de belles taches riches dans l’eau. » Ses chalands, qui naviguent sur l’Escaut, semblent passer dans des joailleries. Il y a de la tiédeur et de la cordialité dans l’air. C’est surtout dans les marines d’été qu’excelle ce peintre friand ; il apporte dans la nature, dans le plein air, quelque chose de l’intimité et du réconfort d’un intérieur cossu : les ondes font le gros dos et ronronnent comme de bons félins domestiques ; aucune aigreur,  aucune âpreté n’exaspère la nonchalance et la câlinerie des effluves ; les brises et les écumes sont à peines salines. Et pourtant n’allez pas croire que Clays ravale ou travestisse le grand fleuve. Il suffit d’avoir navigué en tout temps sur l’Escaut pour se convaincre de la justesse, de la sincérité, de la chaleur de ces impressions du peintre.

aucune âpreté n’exaspère la nonchalance et la câlinerie des effluves ; les brises et les écumes sont à peines salines. Et pourtant n’allez pas croire que Clays ravale ou travestisse le grand fleuve. Il suffit d’avoir navigué en tout temps sur l’Escaut pour se convaincre de la justesse, de la sincérité, de la chaleur de ces impressions du peintre.

Ces jours de langueur voluptueuse et de grosse paresse sont même plus nombreux qu’on ne croit dans nos régions fluviales. Clays a simplement choisi, pour les peindre, les moments et les ambiances qu’il préfère, ceux avec lesquels il est familiarisé et qu’il comprend, qu’il sent le mieux.

Mais il ne se borne pas à nous chanter les sensuelles accalmies du vieil Escaut ; il hante les côtes et les fleuves de la Hollande ; il fait de longues escales dans ses ports, s’attarde devant les hauts fonds et dans les bras morts des estuaires, et en rapporte d’innombrables méditations. J’ajouterai que nul ne s’est assimilé comme lui la poésie décorative des bateaux à voiles, depuis les trois-mâts jusqu’au moindre chaland, mais au souci du décor il ajoute un réel intimisme, une ferveur technique qui ont dû lui rester de ses premiers enthousiasmes pour le métier de marin.

La liste suivante ne donnera qu’une minime idée de sa production ferme et soutenue : Un Souvenir de la Tête de Flandre, L’Escaut aux environs d’Anvers, Effet de lune sur l’Escaut, La Rade d’Anvers, La Sortie du bassin d’Anvers, L’Escaut par un temps calme, Accalmie sur l’Escaut, L’Entrée du bassin des pêcheurs à Anvers, Navires américains sur l’Escaut, Caboteurs sur l’Escaut, La Caravelle, La Meuse à Dordrecht, etc.

Mais, on le voit, son fleuve de dilection demeure l’Escaut, et c’est la rade d’Anvers, ses bassins, ses docks, qui lui inspirent les plus importantes de ses « rêveries en peinture ».

Avec le talent et la renommée était arrivée la fortune. Le mouvement esthétique très intense de la capitale détermina Clays à aller s’installer, en 1856, à Bruxelles, dans son vaste hôtel de la rue Seutin, qu’il habita jusqu’à sa mort. Sa femme l’avait précédé dans la tombe, en 1860.

L’Exposition Universelle de Paris, en 1867, consacra dé- finitivement la gloire de Paul-Jean Clays. Les critiques célébrèrent à l’envi sa probité, sa sincérité, son talent de coloriste à la fois délicat et robuste, poétique et sain. Le fameux Thoré-Bürger se distingua tout particulièrement dans ce concert de louanges : « Leys, Alfred Stevens et Willems sont depuis longtemps classés au premier rang de l’art moderne, disait ce prince de la critique. Un peintre belge qui, après l’Exposition Universelle, aura sa réputation établie en France, et, je l’espère, un peu dans le monde artiste de l’Europe, c’est M. Clays. Il n’y a guère de bons marinistes dans les autres écoles. Les Hollandais ont désappris l’art des van de Velde. Les Allemands ne pourraient citer que M. Achenbach. En France, quel peintre a la passion de la mer et le talent d’en exprimer les effets ? Je ne connais que Courbet qui ait fait, comme il dit, des paysages de mer, d’une réalité extraordinaire, et par conséquent très poétique. L’immensité, ce n’est pas facile à traduire. » Et, après cette constatation un peu prud’hommesque, le critique poursuit ainsi : « Tel ciel, telle mer. Les marins regardent en l’air pour deviner le temps. M. Clays exprime aussi fidèlement ces concordances de l’atmosphère et de l’Océan. Le Souvenir de Heyst est surtout admirable par l’unité de l’impression que l’artiste a ressentie et qu’il a fixée sur la toile : grosses vagues, ciel pesant et sombre. C’est bien le flot qui se soulève contre le nuage qui s’abaisse. En pendant à cet orage, le Calme plat (Dull weather) est encore une excellente peinture. Les bateaux sont bien dans l’eau et dans l’air ; peut-être les voiles manquent-elles de légèreté. Les vues du Moerdyck, du Ruppel, de l’Escaut témoignent également de la science et de l’habileté de M. Clays comme mariniste. »

L’éclatant succès de Clays à l’étranger ne tarda pas à être ratifié dans son propre pays. En 1880, lors de l’Exposition historique de l’Art belge, à l’occasion du cinquantenaire de l’indépendance de la Belgique, le poète des accalmies et des bonaces disputa la palme à Louis Artan, le lyrique des tourmentes et des marées houleuses. À eux deux ils se partagèrent les honneurs décernés aux meilleurs marinistes, et le premier rencontra des admirations aussi ferventes et aussi enthousiastes que le second. Chacun triomphait sur son terrain ; ils ne se devaient rien l’un à l’autre, tous deux s’étaient inspirés directement du spectacle de la mer et des nappes fluviales, et ils en avaient décrit le calme ou l’agitation avec la même maîtrise et la même intensité.

Georges Eekhoud

Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, l’homme de théâtre et traducteur bruxellois Jacques De Decker nous offre régulièrement, grâce à sa connaissance du néerlandais, son point de vue sur des œuvres d’écrivains de Flandre ou des Pays-Bas. Sur le site espace-livres.be, il propose ainsi des chroniques (écrites et/ou enregistrées, courtes et/ou longues) dont certaines se rapportent, à un titre ou à un autre, au domaine néerlandophone.

Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, l’homme de théâtre et traducteur bruxellois Jacques De Decker nous offre régulièrement, grâce à sa connaissance du néerlandais, son point de vue sur des œuvres d’écrivains de Flandre ou des Pays-Bas. Sur le site espace-livres.be, il propose ainsi des chroniques (écrites et/ou enregistrées, courtes et/ou longues) dont certaines se rapportent, à un titre ou à un autre, au domaine néerlandophone.

[…] La galaxie Maeterlinck, on le voit, est un univers en expansion, mais au centre duquel il demeure comme dans l’ombre, alors qu’il devrait être, ces temps-ci, au centre de l’attention. Le 9 novembre dernier, on aurait pu rappeler à grand bruit que cent ans jour pour jour auparavant, on lui décernait à Stockholm le prix Nobel de littérature, le seul qu’un auteur belge ait jamais décroché : or, l’anniversaire est passé sous silence. En juillet prochain devrait se commémorer le cent cinquantième anniversaire de sa naissance. On ne peut pas vraiment parler de mobilisation massive… Le purgatoire se fait long. […]

[…] La galaxie Maeterlinck, on le voit, est un univers en expansion, mais au centre duquel il demeure comme dans l’ombre, alors qu’il devrait être, ces temps-ci, au centre de l’attention. Le 9 novembre dernier, on aurait pu rappeler à grand bruit que cent ans jour pour jour auparavant, on lui décernait à Stockholm le prix Nobel de littérature, le seul qu’un auteur belge ait jamais décroché : or, l’anniversaire est passé sous silence. En juillet prochain devrait se commémorer le cent cinquantième anniversaire de sa naissance. On ne peut pas vraiment parler de mobilisation massive… Le purgatoire se fait long. […] […] Lanoye ? Un décathlonien de la culture, une machine de guerre qui propulse ses fusées porteuses dans toutes les directions, et dont le premier carburant pourrait bien être le génie. […]

[…] Lanoye ? Un décathlonien de la culture, une machine de guerre qui propulse ses fusées porteuses dans toutes les directions, et dont le premier carburant pourrait bien être le génie. […] […] Maurice Carême est non seulement l’un des grands ambassadeurs de la langue française, mais l’un des rares poètes connu aux quatre coins du monde pour sa capacité d’initier les enfants à l’alchimie des mots. La simplicité de sa langue, ciselée au départ d’un vocabulaire élémentaire, d’une syntaxe cristalline, est le premier atout de cet enchanteur qui a appliqué généreusement le précepte de Lautréamont qui disait que la poésie devait être faite par tous et non par un. […]

[…] Maurice Carême est non seulement l’un des grands ambassadeurs de la langue française, mais l’un des rares poètes connu aux quatre coins du monde pour sa capacité d’initier les enfants à l’alchimie des mots. La simplicité de sa langue, ciselée au départ d’un vocabulaire élémentaire, d’une syntaxe cristalline, est le premier atout de cet enchanteur qui a appliqué généreusement le précepte de Lautréamont qui disait que la poésie devait être faite par tous et non par un. […] occident. Mais il ne s’était pas seulement voué à cette mission. […] Il a accueilli des dizaines d’écrivains belges, auxquels il a, de plus, largement ouvert une écoute internationale, bien plus que des éditeurs nationaux n’auraient pu l’assurer. Il était l’homme des défis insensés, comme d’entamer les œuvres théâtrales complètes d’Hugo Claus en français, qu’il avait bien entendu confiées à Alain van Crugten.

occident. Mais il ne s’était pas seulement voué à cette mission. […] Il a accueilli des dizaines d’écrivains belges, auxquels il a, de plus, largement ouvert une écoute internationale, bien plus que des éditeurs nationaux n’auraient pu l’assurer. Il était l’homme des défis insensés, comme d’entamer les œuvres théâtrales complètes d’Hugo Claus en français, qu’il avait bien entendu confiées à Alain van Crugten.

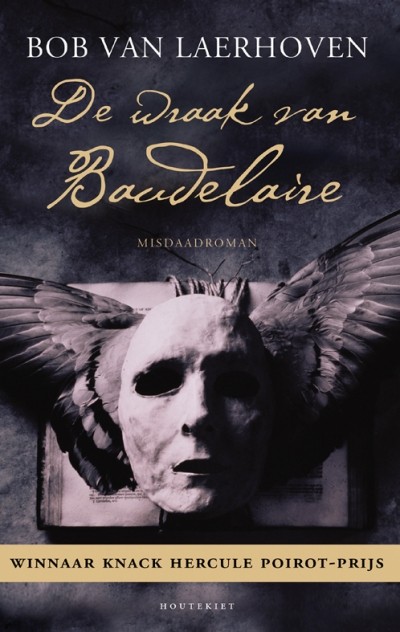

avec L’Homme aux lèvres de saphir sans rien avoir à lui envier – l’intrigue basée sur des vers de Baudelaire et un secret familial paraît même plus subtile que celle conçue par Hervé Le Corre autour de Lautréamont – nous donne l’occasion de nous entre- tenir avec son auteur, un écrivain globe-trotter qui, en un quart de siècle, a abordé tous les genres qu’offre la prose (voir

avec L’Homme aux lèvres de saphir sans rien avoir à lui envier – l’intrigue basée sur des vers de Baudelaire et un secret familial paraît même plus subtile que celle conçue par Hervé Le Corre autour de Lautréamont – nous donne l’occasion de nous entre- tenir avec son auteur, un écrivain globe-trotter qui, en un quart de siècle, a abordé tous les genres qu’offre la prose (voir

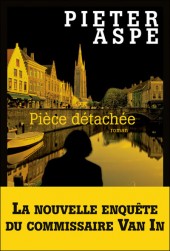

que tel, on voit apparaître de plus en plus de formes hybrides ; la Flandre, elle, reste à la traîne. Pieter Aspe est de loin l’auteur qui affiche, tous secteurs confondus, les meilleurs chiffres de vente. Il détermine l’image du genre policier, le réduisant ainsi à de la simple lecture distrayante.

que tel, on voit apparaître de plus en plus de formes hybrides ; la Flandre, elle, reste à la traîne. Pieter Aspe est de loin l’auteur qui affiche, tous secteurs confondus, les meilleurs chiffres de vente. Il détermine l’image du genre policier, le réduisant ainsi à de la simple lecture distrayante. BVL : Oui, et j’espère y être parvenu avec La Vengeance de Baudelaire et Retour à Hiroshima (2010), également nominé pour le prix Hercule Poirot. La Vengeance de Baudelaire est un roman policier historique dont l’action se déroule dans le Paris assiégé par l’armée prussienne (1870). La crème de la société tente d’échapper à la situation désespérée en organisant des orgies et des séances de spiritisme. Les ouvriers et les pauvres sont pris au piège comme des rats. Bientôt circulent des histoires étranges sur des actes de cannibalisme qui se seraient produits dans des venelles de la capitale. Les tensions sociales atteignent leur paroxysme en raison des hésitations et de la faiblesse de Napoléon III, de l’attitude hautaine des industriels et du gratin de la ville, des maladresses des généraux. Dans ce pandémonium, quotidiens et hebdomadaires usent de leur popularité croissante et donc de leur pouvoir pour monter en épingle des crimes étranges et en tirer une histoire pleine de mystère et de sang afin de distraire les masses des injustices et de la guerre. Ces meurtres, qui se suivent à un rythme soutenu, ont une chose en commun : sur chaque cadavre, on découvre quelques vers de Charles Baudelaire, poète vomit de son vivant, mais qualifié de génie trois ans après sa mort. Le commissaire Lefèvre, qui a combattu en Algérie, est chargé de résoudre cette énigme ; mais il se trouve bientôt, avec son assistant mélancolique Bouveroux, empêtré dans un drame familial qui a des ramifications jusqu’à la cour et qui symbolise les excès des Temps Nouveaux. Au cours de son enquête, le commissaire doit faire face à la débauche effrénée et de plus en plus répandue que ni l’Église ni l’État ne sont plus à même de réprimer et qui met en échec les principes moraux de la religion et de la société.

BVL : Oui, et j’espère y être parvenu avec La Vengeance de Baudelaire et Retour à Hiroshima (2010), également nominé pour le prix Hercule Poirot. La Vengeance de Baudelaire est un roman policier historique dont l’action se déroule dans le Paris assiégé par l’armée prussienne (1870). La crème de la société tente d’échapper à la situation désespérée en organisant des orgies et des séances de spiritisme. Les ouvriers et les pauvres sont pris au piège comme des rats. Bientôt circulent des histoires étranges sur des actes de cannibalisme qui se seraient produits dans des venelles de la capitale. Les tensions sociales atteignent leur paroxysme en raison des hésitations et de la faiblesse de Napoléon III, de l’attitude hautaine des industriels et du gratin de la ville, des maladresses des généraux. Dans ce pandémonium, quotidiens et hebdomadaires usent de leur popularité croissante et donc de leur pouvoir pour monter en épingle des crimes étranges et en tirer une histoire pleine de mystère et de sang afin de distraire les masses des injustices et de la guerre. Ces meurtres, qui se suivent à un rythme soutenu, ont une chose en commun : sur chaque cadavre, on découvre quelques vers de Charles Baudelaire, poète vomit de son vivant, mais qualifié de génie trois ans après sa mort. Le commissaire Lefèvre, qui a combattu en Algérie, est chargé de résoudre cette énigme ; mais il se trouve bientôt, avec son assistant mélancolique Bouveroux, empêtré dans un drame familial qui a des ramifications jusqu’à la cour et qui symbolise les excès des Temps Nouveaux. Au cours de son enquête, le commissaire doit faire face à la débauche effrénée et de plus en plus répandue que ni l’Église ni l’État ne sont plus à même de réprimer et qui met en échec les principes moraux de la religion et de la société. BVL : Il s’agit avant tout d’un hommage à son univers poétique et à ses vues sur le langage et l’art. Vers la fin du XIXe siècle, on assiste certes à un accroissement des différences entre les classes sociales, mais on est surtout en présence d’une remise en cause du monde tel qu’on l’envi- sageait jusqu’alors. Le modernisme se répand, les arts abandonnent les sentiers battus pour revêtir un tour révolutionnaire qui donne des haut-le-cœur à la bourgeoisie imbue d’elle-même. Penseurs et artistes prônent un nouveau mode de vie. Les ouvriers défendent leurs droits. La guerre qui est aux portes de la capitale favorise la décadence générale. On est à la veille de la Commune.

BVL : Il s’agit avant tout d’un hommage à son univers poétique et à ses vues sur le langage et l’art. Vers la fin du XIXe siècle, on assiste certes à un accroissement des différences entre les classes sociales, mais on est surtout en présence d’une remise en cause du monde tel qu’on l’envi- sageait jusqu’alors. Le modernisme se répand, les arts abandonnent les sentiers battus pour revêtir un tour révolutionnaire qui donne des haut-le-cœur à la bourgeoisie imbue d’elle-même. Penseurs et artistes prônent un nouveau mode de vie. Les ouvriers défendent leurs droits. La guerre qui est aux portes de la capitale favorise la décadence générale. On est à la veille de la Commune. pauvres demeurent des thèmes actuels. Pour le reste, La Vengeance de Baudelaire apparaît comme une histoire de poètes, de voleurs et de diables, une descente palpitante et tragique dans l’enfer du mal, dans le mensonge, la tromperie, la vengeance et les représailles.

pauvres demeurent des thèmes actuels. Pour le reste, La Vengeance de Baudelaire apparaît comme une histoire de poètes, de voleurs et de diables, une descente palpitante et tragique dans l’enfer du mal, dans le mensonge, la tromperie, la vengeance et les représailles.

Et encore y a-t-il mariniste et mariniste. Le genre se subdi- vise en d’innombrables caté- gories. Il y a les marinistes caboteurs et les marinistes du large, ceux qu’on pourrait presque appeler les mari- nistes au long cours : il y a les intimistes et les dramaturges, ceux que bercent les flots en vue des côtes, et ceux que secouent, en pleine mer, les ébats capricieux des vagues ; ceux qui peignent de préfé- rence les calmes plats, et ceux qui courent se mesurer – du moins sur la toile – avec les grains, les bourrasques, les tempêtes ; ceux qui, comme le disait

Et encore y a-t-il mariniste et mariniste. Le genre se subdi- vise en d’innombrables caté- gories. Il y a les marinistes caboteurs et les marinistes du large, ceux qu’on pourrait presque appeler les mari- nistes au long cours : il y a les intimistes et les dramaturges, ceux que bercent les flots en vue des côtes, et ceux que secouent, en pleine mer, les ébats capricieux des vagues ; ceux qui peignent de préfé- rence les calmes plats, et ceux qui courent se mesurer – du moins sur la toile – avec les grains, les bourrasques, les tempêtes ; ceux qui, comme le disait  simplement allé demander l’hospitalité à des marins. Aux yeux de ces simples, que je me représente sous les traits de ces savoureux Peggotty dans David Copperfield de Dickens, l’humeur vagabonde et le prurit aventurier du petit bourgeois devaient paraître la chose la plus raison- nable du monde ; aussi, dès qu’il le leur eut demandé, ne firent-ils aucune difficulté de l’enrôler comme mousse. « Et c’est ainsi, dit M. J. Du Jardin, à qui j’emprunte ces détails biographiques, que Paul-Jean Clays fit, pendant quelques semaines, ses premières excursions maritimes sur un bâtiment de cabotage, entre les côtes de France et d’Angleterre. »

simplement allé demander l’hospitalité à des marins. Aux yeux de ces simples, que je me représente sous les traits de ces savoureux Peggotty dans David Copperfield de Dickens, l’humeur vagabonde et le prurit aventurier du petit bourgeois devaient paraître la chose la plus raison- nable du monde ; aussi, dès qu’il le leur eut demandé, ne firent-ils aucune difficulté de l’enrôler comme mousse. « Et c’est ainsi, dit M. J. Du Jardin, à qui j’emprunte ces détails biographiques, que Paul-Jean Clays fit, pendant quelques semaines, ses premières excursions maritimes sur un bâtiment de cabotage, entre les côtes de France et d’Angleterre. »

En son beau livre que je citais plus haut, Edmond Picard a noté l’état d’âme d’un jeune mousse, de famille bourgeoise, jeté brusquement dans la vie du bord : « L’existence du marin commença dans son âpreté et ses misères, raconte ledit novice. Je sais quelle est la grandeur des scènes au milieu desquelles elle est placée. J’ai ressenti les émotions et parfois goûté les délices de ce spectacle. Mais ne croyez pas que ce soit la dominante pour l’homme qui peine et qui souffre perdu dans ces sublimités. Ce soulagement, il ne le sent pas. Cette poétique de l’Océan veut, pour être savourée, autre chose que l’être humain émoussé par l’excès du labeur, et le matelot ne comprend pas plus le paysage marin que le paysan, cet autre fils de Caïn, le paysage rustique. »

En son beau livre que je citais plus haut, Edmond Picard a noté l’état d’âme d’un jeune mousse, de famille bourgeoise, jeté brusquement dans la vie du bord : « L’existence du marin commença dans son âpreté et ses misères, raconte ledit novice. Je sais quelle est la grandeur des scènes au milieu desquelles elle est placée. J’ai ressenti les émotions et parfois goûté les délices de ce spectacle. Mais ne croyez pas que ce soit la dominante pour l’homme qui peine et qui souffre perdu dans ces sublimités. Ce soulagement, il ne le sent pas. Cette poétique de l’Océan veut, pour être savourée, autre chose que l’être humain émoussé par l’excès du labeur, et le matelot ne comprend pas plus le paysage marin que le paysan, cet autre fils de Caïn, le paysage rustique. » Non, en remettant pied à terre, il n’avait rien retiré de son expérience marine, ou du moins il n’y parut point pour le quart d’heure. Il en était encore à vouloir représenter un grand combat naval comme en peignaient les soi-disant marinistes de cette époque. Il se mit à l’œuvre et son essai obtint les suffrages de son digne homme de père et d’autres membres de sa famille. Ces braves gens décidèrent qu’il y avait en lui l’étoffe d’un grand peintre, et le père Clays s’empressa de l’envoyer à Paris auprès du célèbre

Non, en remettant pied à terre, il n’avait rien retiré de son expérience marine, ou du moins il n’y parut point pour le quart d’heure. Il en était encore à vouloir représenter un grand combat naval comme en peignaient les soi-disant marinistes de cette époque. Il se mit à l’œuvre et son essai obtint les suffrages de son digne homme de père et d’autres membres de sa famille. Ces braves gens décidèrent qu’il y avait en lui l’étoffe d’un grand peintre, et le père Clays s’empressa de l’envoyer à Paris auprès du célèbre  Cependant, après une absence de deux ans, Paul-Jean était revenu à Bruges. L’humeur vagabonde avait repris un instant le dessus. Il n’était pas content de lui-même, faut-il croire. Dans les salons de Bruxelles, il avait trop entendu parler de la nature ; il lui tardait de la revoir, de l’étudier de ses propres yeux. Je serais porté à croire qu’il s’en voulut plus d’une fois alors de ne pas avoir poussé plus loin sa première expérience. Sans aller jusqu’à renouveler l’aventure, il se rapprocha de la mer et il aurait parcouru quelque temps, sac au dos, une partie des côtes de la France.

Cependant, après une absence de deux ans, Paul-Jean était revenu à Bruges. L’humeur vagabonde avait repris un instant le dessus. Il n’était pas content de lui-même, faut-il croire. Dans les salons de Bruxelles, il avait trop entendu parler de la nature ; il lui tardait de la revoir, de l’étudier de ses propres yeux. Je serais porté à croire qu’il s’en voulut plus d’une fois alors de ne pas avoir poussé plus loin sa première expérience. Sans aller jusqu’à renouveler l’aventure, il se rapprocha de la mer et il aurait parcouru quelque temps, sac au dos, une partie des côtes de la France.

qu’un conservateur de musée de marine. Aussi se bornait-il souvent à nous représenter un chantier naval, afin de nous montrer une frégate ou une corvette jusque dans ses œuvres mortes. Sous ce rapport, sa gravure Les Forçats du bagne aux chantiers d’Anvers sous Napoléon Ier, demeure, avec son fouillis, son grouillement humain, mieux qu’un document, une œuvre d’allure, de composition et de facture intéressantes. Je le répète, Schaefels et quelques autres n’eurent qu’un seul tort, celui de se croire des marinistes, alors qu’ils représentaient d’estimables peintres d’histoire et d’archéologie, ou de mœurs et d’anecdotes maritimes.

qu’un conservateur de musée de marine. Aussi se bornait-il souvent à nous représenter un chantier naval, afin de nous montrer une frégate ou une corvette jusque dans ses œuvres mortes. Sous ce rapport, sa gravure Les Forçats du bagne aux chantiers d’Anvers sous Napoléon Ier, demeure, avec son fouillis, son grouillement humain, mieux qu’un document, une œuvre d’allure, de composition et de facture intéressantes. Je le répète, Schaefels et quelques autres n’eurent qu’un seul tort, celui de se croire des marinistes, alors qu’ils représentaient d’estimables peintres d’histoire et d’archéologie, ou de mœurs et d’anecdotes maritimes. Cette manière, à la vérité, ne va pas sans franchise ni poésie, et aujour- d’hui encore on en éprouve l’effort et la nouveauté.

Cette manière, à la vérité, ne va pas sans franchise ni poésie, et aujour- d’hui encore on en éprouve l’effort et la nouveauté. aucune âpreté n’exaspère la nonchalance et la câlinerie des effluves ; les brises et les écumes sont à peines salines. Et pourtant n’allez pas croire que Clays ravale ou travestisse le grand fleuve. Il suffit d’avoir navigué en tout temps sur l’Escaut pour se convaincre de la justesse, de la sincérité, de la chaleur de ces impressions du peintre.

aucune âpreté n’exaspère la nonchalance et la câlinerie des effluves ; les brises et les écumes sont à peines salines. Et pourtant n’allez pas croire que Clays ravale ou travestisse le grand fleuve. Il suffit d’avoir navigué en tout temps sur l’Escaut pour se convaincre de la justesse, de la sincérité, de la chaleur de ces impressions du peintre.

Alluvions et nuages. Courants et figures de la littérature hollandaise contemporaine (A. Romein-Verschoor, 1947), La Littérature belge de langue néerlandaise (K. Jonckheere, 1958), La Littérature néerlandaise (P. Brachin, 1962), Jan Slauerhoff (1898-1936). L’homme et l’œuvre (J. Fessard, 1964), Vondel et la France (W. Thys, 1988), la volumineuse – plus de 900 pages – Histoire de la littérature néerlandaise (réd. H. Stouten, J. Goedegebuure & F. van Oostrom, 1999), L’œil de l’eau. Notes sur douze écrivains des Pays-Bas (J. Beaudry, 2002)…

Alluvions et nuages. Courants et figures de la littérature hollandaise contemporaine (A. Romein-Verschoor, 1947), La Littérature belge de langue néerlandaise (K. Jonckheere, 1958), La Littérature néerlandaise (P. Brachin, 1962), Jan Slauerhoff (1898-1936). L’homme et l’œuvre (J. Fessard, 1964), Vondel et la France (W. Thys, 1988), la volumineuse – plus de 900 pages – Histoire de la littérature néerlandaise (réd. H. Stouten, J. Goedegebuure & F. van Oostrom, 1999), L’œil de l’eau. Notes sur douze écrivains des Pays-Bas (J. Beaudry, 2002)…

parfois lieu à une chronique radiophonique circonstanciée ou à des recensions élogieuses (certes il y a aussi des critiques littéraires tout aussi peu scrupuleux que la mère d’Alfred Issendorf – le personnage central de Nooit meer slapen –, ainsi que le prouve l’article paru dans un magazine spécialisé à propos justement du roman Ne plus jamais dormir, traduction de ce même Nooit meer slapen). Dans la sphère francophone, la littérature néerlandaise demeure donc une terre totalement inexplorée uniquement pour ceux qui ne prennent pas la peine d’ouvrir les livres en vente chez les bouquinistes ou publiés depuis un certain temps par des éditeurs ayant pignon sur rue (Actes Sud, Gallimard, Le Seuil, Albin Michel, Héloïse d’Ormesson, Belfond, L’Âge d’homme, Le Castor Astral, Bourgois…).

parfois lieu à une chronique radiophonique circonstanciée ou à des recensions élogieuses (certes il y a aussi des critiques littéraires tout aussi peu scrupuleux que la mère d’Alfred Issendorf – le personnage central de Nooit meer slapen –, ainsi que le prouve l’article paru dans un magazine spécialisé à propos justement du roman Ne plus jamais dormir, traduction de ce même Nooit meer slapen). Dans la sphère francophone, la littérature néerlandaise demeure donc une terre totalement inexplorée uniquement pour ceux qui ne prennent pas la peine d’ouvrir les livres en vente chez les bouquinistes ou publiés depuis un certain temps par des éditeurs ayant pignon sur rue (Actes Sud, Gallimard, Le Seuil, Albin Michel, Héloïse d’Ormesson, Belfond, L’Âge d’homme, Le Castor Astral, Bourgois…).

Au XIXe siècle, un Alphonse Esquiros et un Xavier Marmier ont évoqué les figures de Bilderdijk, d’Isaac da Costa, de Nicolaas Beets ou de Jacob van Lennep. À notre époque, le poète Jean-Claude Pirotte nous invite en Gueldre, rend hommage à Eddy du Perron. Le natif de Dunkerque Claude-Henri Rocquet offre un retour sur la vie et l’œuvre de Ruusbroec. Empruntant les pas d’un des romanciers français majeurs, à savoir Jean Giono, nous nous immisçons dans l’atelier de l’un de ses confrères, pacifiste comme lui, auteur qui lui apparaît comme un « chimiste de la joie » : « Je ne connais pas Antoon Coolen. C’est actuellement le seul homme que je voudrais connaître. […] Dans ce livre, tout est à la même profondeur. Je veux dire qu’il y a accord parfait entre la tragédie et le plus minuscule détail. […] Le ton d’une voix, la veste d’un villageois, le cochon qui

Au XIXe siècle, un Alphonse Esquiros et un Xavier Marmier ont évoqué les figures de Bilderdijk, d’Isaac da Costa, de Nicolaas Beets ou de Jacob van Lennep. À notre époque, le poète Jean-Claude Pirotte nous invite en Gueldre, rend hommage à Eddy du Perron. Le natif de Dunkerque Claude-Henri Rocquet offre un retour sur la vie et l’œuvre de Ruusbroec. Empruntant les pas d’un des romanciers français majeurs, à savoir Jean Giono, nous nous immisçons dans l’atelier de l’un de ses confrères, pacifiste comme lui, auteur qui lui apparaît comme un « chimiste de la joie » : « Je ne connais pas Antoon Coolen. C’est actuellement le seul homme que je voudrais connaître. […] Dans ce livre, tout est à la même profondeur. Je veux dire qu’il y a accord parfait entre la tragédie et le plus minuscule détail. […] Le ton d’une voix, la veste d’un villageois, le cochon qui  fouille la boue, le couvent de la charité, et même les gendarmes, tout est d’accord. Je ne dirai par que c’est le grand talent d’Antoon Coolen ; c’est plus. C’est plus important que du talent. C’est qu’il est l’expression même de la profondeur à laquelle se passe le drame. Il est l’homme exact. Il est l’enfant du monde. » Une préface comme celle donnée en 1936 par Giono à l’édition française (Grasset) du roman de Coolen De goede moordenaar – dont est tirée cette citation – peut faire bien plus que des pages érudites ou des discours savants pour favoriser la reconnaissance d’un écrivain hollandais en France ; ce n’est pas un hasard si Le Bon assassin a été réédité à Paris en 1995, recueillant des éloges dans le quotidien français le plus en vue. André Gide a signé pour sa part la préface du premier roman néerlandais paru en traduction aux éditions Gallimard, Zuyderzée (1938) de son ami Jef Last : « Last est moins un romancier qu’un poète ; où, si l’on veut, c’est un romancier à la manière de Knut Hamsun. » Trop rares aussi les Xavier Hanotte, romancier wallon qui a donné de belles traductions de Hubert Lampo, Doeschka Meijsing, Walter van den Broeck, Ward Ruyslinck, Maarten ’t Hart, Willem Elsschot… Les traducteurs font eux aussi partie de ces passeurs qui attirent notre attention sur un livre donné tout en nous incitant à revenir à l’original. Parmi ces

fouille la boue, le couvent de la charité, et même les gendarmes, tout est d’accord. Je ne dirai par que c’est le grand talent d’Antoon Coolen ; c’est plus. C’est plus important que du talent. C’est qu’il est l’expression même de la profondeur à laquelle se passe le drame. Il est l’homme exact. Il est l’enfant du monde. » Une préface comme celle donnée en 1936 par Giono à l’édition française (Grasset) du roman de Coolen De goede moordenaar – dont est tirée cette citation – peut faire bien plus que des pages érudites ou des discours savants pour favoriser la reconnaissance d’un écrivain hollandais en France ; ce n’est pas un hasard si Le Bon assassin a été réédité à Paris en 1995, recueillant des éloges dans le quotidien français le plus en vue. André Gide a signé pour sa part la préface du premier roman néerlandais paru en traduction aux éditions Gallimard, Zuyderzée (1938) de son ami Jef Last : « Last est moins un romancier qu’un poète ; où, si l’on veut, c’est un romancier à la manière de Knut Hamsun. » Trop rares aussi les Xavier Hanotte, romancier wallon qui a donné de belles traductions de Hubert Lampo, Doeschka Meijsing, Walter van den Broeck, Ward Ruyslinck, Maarten ’t Hart, Willem Elsschot… Les traducteurs font eux aussi partie de ces passeurs qui attirent notre attention sur un livre donné tout en nous incitant à revenir à l’original. Parmi ces devanciers, il y a par exemple l’homme de lettre néerlandais d’expression française, Auguste Clavareau qui a laissé d’innombrables transpositions de poésies (De Hollandsche Natie de J.F. Helmers, De overwintering der Hollanders op Nova Zembla de H. Tollens, Kleine gedichten voor kinderen de H. van Alphen…). Et plus récemment Philippe Noble qui, depuis Le Pays d’origine (Gallimard, 1980, préface d’André Malraux) a donné ses lettres de noblesse à la traduction des créations néerlandaises (Eddy du Perron, Cees Nooteboom, Harry Mulisch, Etty Hillesum, J. Bernlef…).

devanciers, il y a par exemple l’homme de lettre néerlandais d’expression française, Auguste Clavareau qui a laissé d’innombrables transpositions de poésies (De Hollandsche Natie de J.F. Helmers, De overwintering der Hollanders op Nova Zembla de H. Tollens, Kleine gedichten voor kinderen de H. van Alphen…). Et plus récemment Philippe Noble qui, depuis Le Pays d’origine (Gallimard, 1980, préface d’André Malraux) a donné ses lettres de noblesse à la traduction des créations néerlandaises (Eddy du Perron, Cees Nooteboom, Harry Mulisch, Etty Hillesum, J. Bernlef…).

grands écrivains flamands d’expression française de la fin du XIXe siècle et des décennies suivantes ont sans doute, par leur choix d’écrire dans la langue de la bourgeoisie, conforté cet a priori. Malgré le succès commercial d’un Conscience en France – au XIXe siècle, 160 éditions françaises de ses œuvres ont paru –, malgré une littérature qui venait de renaître de ses cendres, on a considéré pendant longtemps le flamand comme une langue peu appropriée à l’écriture de grandes œuvres. C’est ce qu’a encore affirmé un écrivain français il y a peu à l’antenne d’une radio parisienne. Sur cela sont venues se greffer des problématiques purement belges : les traductions de romans et recueils de poésie publiées en Belgique même restent souvent ignorées à Paris ; ces traductions, souvent faites dans le passé par des Flamands, ne présentaient pas toujours les qualités requises pour séduire un lectorat exigeant ; par ailleurs, le microcosme des lettres n’a pas forcément toujours favorisé la transposition en français des meilleurs livres. Côté batave, d’autres obstacles ont contrarié une meilleure connaissance de la production locale à l’étranger. La littérature n’y a jamais joui d’un crédit comparable à ce qu’il a pu être dans un pays comme la France. Je ne suis pas près d’oublier les paroles d’une poétesse néerlandaise avec qui j’ai échangé quelques phrases à Paris. Me demandant qu’elle était mon activité : « Traducteur de littérature néerlandaise », elle a rétorqué : « O, wat zielig ! » Depuis qu’une politique sérieuse d’aide à la traduction a été mise en place (la chose vaut aussi en Flandre), on remarque une amélioration sensible des choses. Ainsi que l’écrivait M.A. Orthofer dans le numéro précédent de la revue De Revisor, « Yet even without relying on some of its greatest names - Bordewijk, Reve, Voskuil, among others - Dutch littérature has established itself internationally. » Nous ne pouvons donc plus faire nôtre les propos que tenait l’académicien Edmond Jaloux il y a ¾ de siècle. Soulignant que les

grands écrivains flamands d’expression française de la fin du XIXe siècle et des décennies suivantes ont sans doute, par leur choix d’écrire dans la langue de la bourgeoisie, conforté cet a priori. Malgré le succès commercial d’un Conscience en France – au XIXe siècle, 160 éditions françaises de ses œuvres ont paru –, malgré une littérature qui venait de renaître de ses cendres, on a considéré pendant longtemps le flamand comme une langue peu appropriée à l’écriture de grandes œuvres. C’est ce qu’a encore affirmé un écrivain français il y a peu à l’antenne d’une radio parisienne. Sur cela sont venues se greffer des problématiques purement belges : les traductions de romans et recueils de poésie publiées en Belgique même restent souvent ignorées à Paris ; ces traductions, souvent faites dans le passé par des Flamands, ne présentaient pas toujours les qualités requises pour séduire un lectorat exigeant ; par ailleurs, le microcosme des lettres n’a pas forcément toujours favorisé la transposition en français des meilleurs livres. Côté batave, d’autres obstacles ont contrarié une meilleure connaissance de la production locale à l’étranger. La littérature n’y a jamais joui d’un crédit comparable à ce qu’il a pu être dans un pays comme la France. Je ne suis pas près d’oublier les paroles d’une poétesse néerlandaise avec qui j’ai échangé quelques phrases à Paris. Me demandant qu’elle était mon activité : « Traducteur de littérature néerlandaise », elle a rétorqué : « O, wat zielig ! » Depuis qu’une politique sérieuse d’aide à la traduction a été mise en place (la chose vaut aussi en Flandre), on remarque une amélioration sensible des choses. Ainsi que l’écrivait M.A. Orthofer dans le numéro précédent de la revue De Revisor, « Yet even without relying on some of its greatest names - Bordewijk, Reve, Voskuil, among others - Dutch littérature has established itself internationally. » Nous ne pouvons donc plus faire nôtre les propos que tenait l’académicien Edmond Jaloux il y a ¾ de siècle. Soulignant que les  pouvoirs publics n’avaient jamais rien fait pour que la littérature du cru fût connue à l’étranger, il estimait à juste titre que la Hollande s’était « enfermée dans une attitude d’aristocratique secret » : « C’est un sort tragique que celui des écrivains néerlandais qui parlent une langue inconnue hors de chez eux et de la Flandre. De plus, et par un mystère incompréhensible, personne n’a jamais voulu s’intéresser à leurs œuvres. On a fait un sort à des petits poètes tchécoslovaques, yougoslaves, etc., etc., et les meilleurs écrivains de Hollande n’ont point trouvé de répondant dans l’Europe lettrée. Il faut que cela tienne en partie à leur caractère fermé et quasi-insulaire, car j’ai fait moi-même diverses démarches pour interrompre cet état de choses et n’ai trouvé d’appui nulle part, et surtout pas en Hollande ». Un dernier constat s’impose, lisible dans bon nombre des titres mentionnés plus haut : le savoir a été transmis le plus souvent par les néerlandophones eux-mêmes, dans un français parfois approximatif ; tant qu’il n’y aura pas en France une « caste » d’amateurs de cette littérature septentrionale – universitaires, écrivains, journalistes et autres –, celle-ci n’acquerra pas la place qui lui revient.

pouvoirs publics n’avaient jamais rien fait pour que la littérature du cru fût connue à l’étranger, il estimait à juste titre que la Hollande s’était « enfermée dans une attitude d’aristocratique secret » : « C’est un sort tragique que celui des écrivains néerlandais qui parlent une langue inconnue hors de chez eux et de la Flandre. De plus, et par un mystère incompréhensible, personne n’a jamais voulu s’intéresser à leurs œuvres. On a fait un sort à des petits poètes tchécoslovaques, yougoslaves, etc., etc., et les meilleurs écrivains de Hollande n’ont point trouvé de répondant dans l’Europe lettrée. Il faut que cela tienne en partie à leur caractère fermé et quasi-insulaire, car j’ai fait moi-même diverses démarches pour interrompre cet état de choses et n’ai trouvé d’appui nulle part, et surtout pas en Hollande ». Un dernier constat s’impose, lisible dans bon nombre des titres mentionnés plus haut : le savoir a été transmis le plus souvent par les néerlandophones eux-mêmes, dans un français parfois approximatif ; tant qu’il n’y aura pas en France une « caste » d’amateurs de cette littérature septentrionale – universitaires, écrivains, journalistes et autres –, celle-ci n’acquerra pas la place qui lui revient.

typiquement batave (Boven is het stil de Gerbrand Bakker, De vedronkene de Margriet de Moor…) à une atmosphère (rurale) flamande teintée de formes (pseudo-) dialectales n’est pas sans charme. Pour un regard étranger, l’un des attraits de la Hollande littéraire réside dans les fenêtres que l’on peut entrouvrir sur d’autres domaines linguistiques – l’afrikaans et le frison – et ouvrir toutes grandes sur quelques contrées lointaines. La « styliste délicieuse » Augusta de Wit, la militante Beb Vuyk, le raffiné Couperus, la perfectionniste Hella S. Haasse, le feuilletoniste P.A. Daum, le conteur Johan Fabricius, le subtil A. Alberts, la tardive Maria Dermoût, Rob Nieuwenhuys alias Breton de Nijs, Tjalie Robinson alias Vincent Mahieu et bien d’autres nous entrainent, chacun à sa manière, en Indonésie ou aux Moluques, évoquant qui ses jeunes années, qui les facettes contrastées du colonialisme, qui les beautés ou les forces obscures de la nature. Autant de fresques auxquelles il convient d’ajouter le « rouge décanté » (bezonken rood) des camps japonais. Tournons la tête, et nous voici aux Antilles (F.M. Arion, Tip Marrug, Cola Debrot…) ou au Surinam (Albert Helman, Edgard Cairo…).

typiquement batave (Boven is het stil de Gerbrand Bakker, De vedronkene de Margriet de Moor…) à une atmosphère (rurale) flamande teintée de formes (pseudo-) dialectales n’est pas sans charme. Pour un regard étranger, l’un des attraits de la Hollande littéraire réside dans les fenêtres que l’on peut entrouvrir sur d’autres domaines linguistiques – l’afrikaans et le frison – et ouvrir toutes grandes sur quelques contrées lointaines. La « styliste délicieuse » Augusta de Wit, la militante Beb Vuyk, le raffiné Couperus, la perfectionniste Hella S. Haasse, le feuilletoniste P.A. Daum, le conteur Johan Fabricius, le subtil A. Alberts, la tardive Maria Dermoût, Rob Nieuwenhuys alias Breton de Nijs, Tjalie Robinson alias Vincent Mahieu et bien d’autres nous entrainent, chacun à sa manière, en Indonésie ou aux Moluques, évoquant qui ses jeunes années, qui les facettes contrastées du colonialisme, qui les beautés ou les forces obscures de la nature. Autant de fresques auxquelles il convient d’ajouter le « rouge décanté » (bezonken rood) des camps japonais. Tournons la tête, et nous voici aux Antilles (F.M. Arion, Tip Marrug, Cola Debrot…) ou au Surinam (Albert Helman, Edgard Cairo…).

finesse se rencontre chez F. Springer, celui d’Adriaan van Dis étant d’une facture plus typiquement batave ; quant à Arnon Grunberg, il opte souvent pour une fibre plus caustique. La prose courte (kort verhaal, novelle) permet à certains d’acquérir l’immortalité littéraire (Nescio, Cola Debrot, C.C.S. Crone…). Pour ce qui est de la littérature jeunesse, il convient de saluer et le talent de certains à transgresser la barrière des âges et la maestria des illustrateurs (c’est grâce à eux que bien des albums attirent l’attention des éditeurs étrangers). Relevons encore un

finesse se rencontre chez F. Springer, celui d’Adriaan van Dis étant d’une facture plus typiquement batave ; quant à Arnon Grunberg, il opte souvent pour une fibre plus caustique. La prose courte (kort verhaal, novelle) permet à certains d’acquérir l’immortalité littéraire (Nescio, Cola Debrot, C.C.S. Crone…). Pour ce qui est de la littérature jeunesse, il convient de saluer et le talent de certains à transgresser la barrière des âges et la maestria des illustrateurs (c’est grâce à eux que bien des albums attirent l’attention des éditeurs étrangers). Relevons encore un

traditions séparées – les Septentrionaux lisent les Méridionaux et vice versa –, mais les influences sont autres, le ton grave et contemplatif plus propres aux Néerlandais. La poésie d’expression néerlandaise semble échapper aujourd’hui à toute

traditions séparées – les Septentrionaux lisent les Méridionaux et vice versa –, mais les influences sont autres, le ton grave et contemplatif plus propres aux Néerlandais. La poésie d’expression néerlandaise semble échapper aujourd’hui à toute