Le fils de bonne famille et les petites gens

Les éditions bordelaises Finitude ont récemment permis à des lecteurs français de redécouvrir la prose de Cyriel Buysse (1859-1932) à travers quelques-uns de ses récits savoureux, à savoir « Les Grenouilles », « Le Cheval », « Le Baptême », « Le Garde » et « Les Mauviettes » qui avaient paru du vivant de l’auteur tant en français qu’en néerlandais (1). Ces nouvelles, le Flamand les a d’abord composées en français : à la charnière des XIXe et XXe siècles, il a en effet écrit une grande partie de ses textes dans cette langue avant de les transposer lui-même en néerlandais. Ainsi qu’en témoignent divers récits, préfaces et chroniques, voire des livres – comme les Contes des Pays-Bas (1910) –, Buysse aspirait à l’époque à s’imposer en tant qu’écrivain d’expression française. Il y renoncera, en particulier sur les conseils de son ami Maeterlinck, lequel connaissait bien son œuvre ; ce dernier goûtait particulièrement les romans Schoppenboer (Valet de pique, 1898) et Het leven van Rozeke van Dalen (La Vie de Rose van Dalen, 1905), ainsi que les nouvelles De biezenstekker (Le Coupeur de joncs), ’t Beeldeken (La Statuette) et Op het kleine gehucht (Au hameau) que le futur prix Nobel plaçait au niveau de celles de Tourgueniev. Dans l’avant-propos qui figure dans Le Bourriquet (Het ezelken, 1910), roman publié à Paris dans une belle traduction de Pierre Maes en 1920, Maeterlinck écrit : « Je place mon vieil ami Buysse parmi les trois ou quatre grands conteurs rustiques de ces cinquante dernières années. C’est notre Maupassant, mais un Maupassant qui ignore volontairement les villes, les casinos, les grandes dames faisandées, les “Bel-Ami” et les filles. […] Quand je désire revoir ma vieille Flandre, j’ouvre un de mes Cyriel Buysse et aussitôt se réveille, bourdonne et refleurit en moi toute mon enfance campagnarde. […] personne, je pense, dans aucune littérature, n’a su faire vivre et parler les paysans comme notre grand ami. […] Toute la Flandre est en lui, vivante et immortelle. »

Les éditions bordelaises Finitude ont récemment permis à des lecteurs français de redécouvrir la prose de Cyriel Buysse (1859-1932) à travers quelques-uns de ses récits savoureux, à savoir « Les Grenouilles », « Le Cheval », « Le Baptême », « Le Garde » et « Les Mauviettes » qui avaient paru du vivant de l’auteur tant en français qu’en néerlandais (1). Ces nouvelles, le Flamand les a d’abord composées en français : à la charnière des XIXe et XXe siècles, il a en effet écrit une grande partie de ses textes dans cette langue avant de les transposer lui-même en néerlandais. Ainsi qu’en témoignent divers récits, préfaces et chroniques, voire des livres – comme les Contes des Pays-Bas (1910) –, Buysse aspirait à l’époque à s’imposer en tant qu’écrivain d’expression française. Il y renoncera, en particulier sur les conseils de son ami Maeterlinck, lequel connaissait bien son œuvre ; ce dernier goûtait particulièrement les romans Schoppenboer (Valet de pique, 1898) et Het leven van Rozeke van Dalen (La Vie de Rose van Dalen, 1905), ainsi que les nouvelles De biezenstekker (Le Coupeur de joncs), ’t Beeldeken (La Statuette) et Op het kleine gehucht (Au hameau) que le futur prix Nobel plaçait au niveau de celles de Tourgueniev. Dans l’avant-propos qui figure dans Le Bourriquet (Het ezelken, 1910), roman publié à Paris dans une belle traduction de Pierre Maes en 1920, Maeterlinck écrit : « Je place mon vieil ami Buysse parmi les trois ou quatre grands conteurs rustiques de ces cinquante dernières années. C’est notre Maupassant, mais un Maupassant qui ignore volontairement les villes, les casinos, les grandes dames faisandées, les “Bel-Ami” et les filles. […] Quand je désire revoir ma vieille Flandre, j’ouvre un de mes Cyriel Buysse et aussitôt se réveille, bourdonne et refleurit en moi toute mon enfance campagnarde. […] personne, je pense, dans aucune littérature, n’a su faire vivre et parler les paysans comme notre grand ami. […] Toute la Flandre est en lui, vivante et immortelle. »

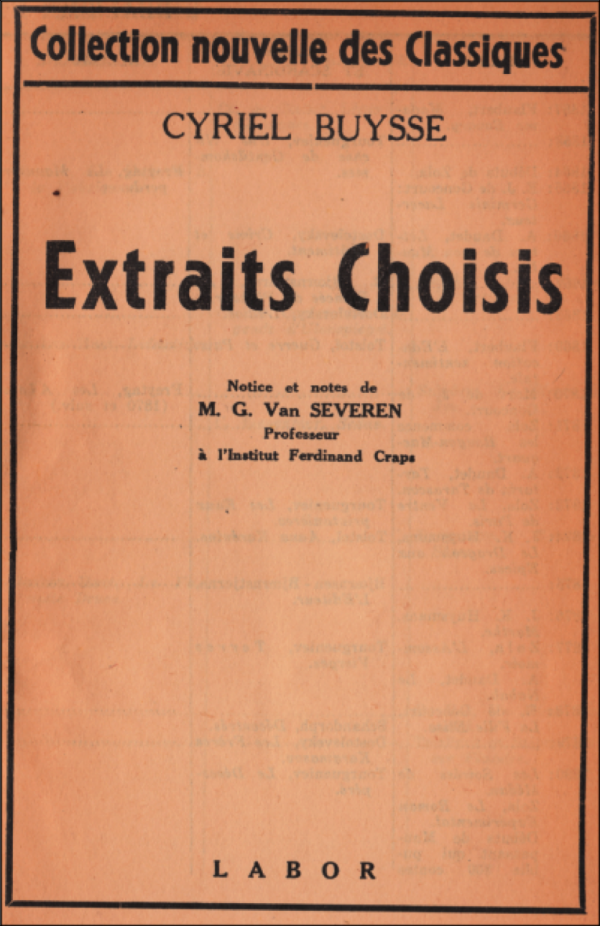

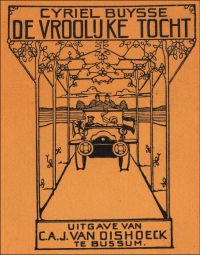

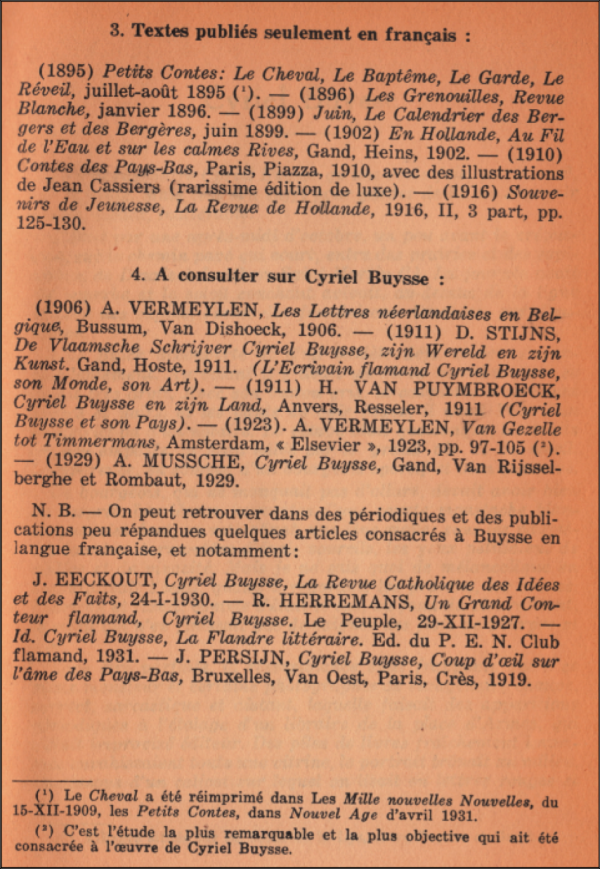

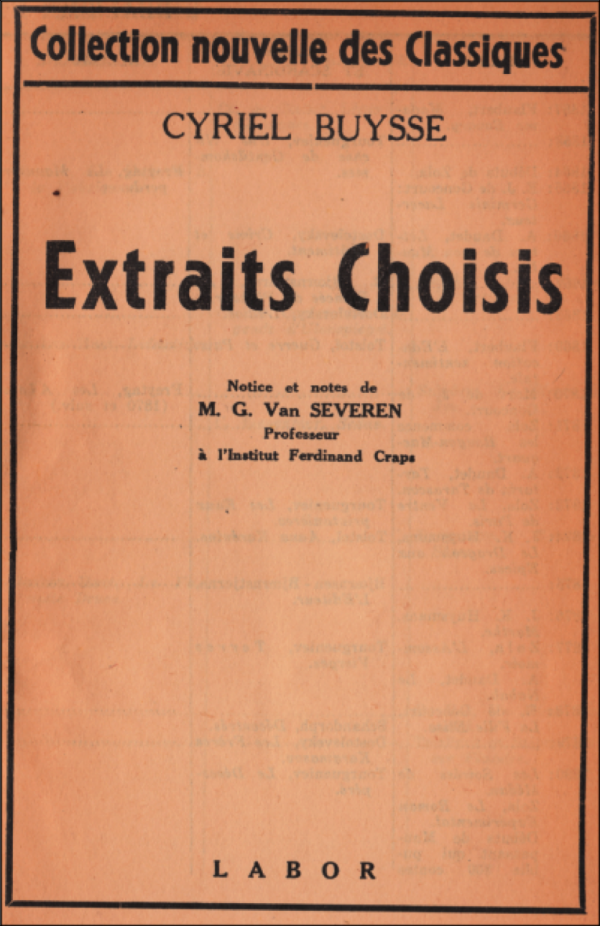

Au fil des décennies - et avant l’initiative de Finitude -, quelques efforts ont été faits pour mettre en valeur les œuvres de ce grand romancier et nouvelliste auprès du public de langue française (2), par exemple à travers la plaquette de M.G. Van Severen : Extraits choisis (Bruxelles, Labor, « Collection nouvelle des classiques » n° 63, 1942). En une vingtaine de pages, ce professeur à l’Institut Ferdinand Craps évoque la figure et l’œuvre de Cyriel Buysse avant de proposer quelques passages en français empruntés à diverses sources : « Les Cloches du crépuscule », « Louis », « Grand’Mère Renske » (texte néerlandais ici), « La Fenaison » (extrait de C’était ainsi), « L’Installation du curé Vervaeke » (début du roman Le Bourriquet), « Le Solitaire », et « Au fil de l’eau et sur les calmes rives ». Van Severen parle entre autres de la seule fois où il lui a été donné de rencontrer l’écrivain : ce dernier était à bord de sa Buick découverte : « Au volant il y avait un vieux monsieur, qui se tenait très droit. Avec son veston gris, la casquette à carreaux blancs et noirs, et les gants de cuir fauve, il avait l’air d’un industriel ou d’un notaire. Le visage était quelconque, les traits un peu empâtés, la peau hâlée par le grand air et le soleil. L’apparence, en somme, d’un bourgeois sportif et bien conservé. Ce bourgeois, qui ne manquait pas d’allure, devait avoir bien de l’esprit. Les lèvres, couvertes d’une courte moustache blanche, esquissaient, en retombant, une fine moue ; sous les  paupières lourdes, sur- montées d’épais sourcils, les yeux pétillaient de malice et de vivacité. Mais je ne sais quoi de mélancolique en assourdissait l’éclat, quand il regardait les prairies, les arbres, l’horizon et fixait, comme c’était le cas, au fond du ciel rutilant, le soleil qui n’en finissait pas de saigner des flots de pourpre et d’or. » Cyriel Buysse a possédé très tôt une automobile avec laquelle il passait régulièrement la frontière. Des voyages qui font l'objet de plusieurs livres (3) dont De vrolijke tocht (La Joyeuse expédition, 1911) qui restitue sa traversée de la France au volant de son bolide où ont pris place trois dames. Ils se rendent à Grasse, chez Maeterlinck - lequel a eu lui aussi l’occasion de voyager avec son ami -, avant de gagner Paris par… Biaritz. « Je ne connais rien de plus beau au monde que la région ravissante qui s’étend entre Carcassonne et Lourdes, le long des collines et vallées vertes de l’Ariège. »

paupières lourdes, sur- montées d’épais sourcils, les yeux pétillaient de malice et de vivacité. Mais je ne sais quoi de mélancolique en assourdissait l’éclat, quand il regardait les prairies, les arbres, l’horizon et fixait, comme c’était le cas, au fond du ciel rutilant, le soleil qui n’en finissait pas de saigner des flots de pourpre et d’or. » Cyriel Buysse a possédé très tôt une automobile avec laquelle il passait régulièrement la frontière. Des voyages qui font l'objet de plusieurs livres (3) dont De vrolijke tocht (La Joyeuse expédition, 1911) qui restitue sa traversée de la France au volant de son bolide où ont pris place trois dames. Ils se rendent à Grasse, chez Maeterlinck - lequel a eu lui aussi l’occasion de voyager avec son ami -, avant de gagner Paris par… Biaritz. « Je ne connais rien de plus beau au monde que la région ravissante qui s’étend entre Carcassonne et Lourdes, le long des collines et vallées vertes de l’Ariège. »

compte rendu par J. Lhoneux de la parution de Per auto (En auto), 1913,

Revue germanique, 1914, p. 358.

Van Severen poursuit son portrait, reprenant par endroits les termes de l’essayiste August Vermeylen: « Peu d’écrivains ont joué leur rôle d’auteur avec plus de naturel, de bonne humeur, de constance et de sérénité. Il possédait les qualités qui font les vrais romanciers : un sentiment très vif de la nature, le sens de l’humain, l’art de camper des personnages modelés en pleine pâte, agissant d’après leur caractère et leur tempérament, subissant l’emprise inévitable de l’ambiance et du moment, mais sans se laisser déformer par ceux-ci, emporter par ceux-là. Des écrivains de sa génération, - celle de Van Nu et Straks (4) – Buysse fut le plus spontané, le plus simple, le moins encombré de littérature. Ce “beau conteur rustique” fait impérieusement songer à une force de la nature ; il nous a donné, dans ses romans et nouvelles, un complet et savoureux “musée en plein air de types spécifiquement flamands, pris dans les milieux les plus différents”. Ses récits sont des “tranches de vie” qu’il découpe avec art et présente avec goût. » C’est une de ces tranches de vie que l’on peut lire ci-dessous, « Louis », qui figure aux pages 24-29 des Extrais choisis. Il n’est pas inutile de savoir que le père de Buysse était directeur d’une fabrique de chicorée (5). De brefs passages de ce récit illustrent l’intérêt que portait l’écrivain à la nature, entre autres à la Lys.

(1) Finitude a d’abord publié Les Grenouilles avant de reprendre ce texte dans le volume Les Mauviettes, présenté par l’une des grandes spécialistes de l’œuvre de Cyriel Buysse, Anne-Marie Musschoot. Dans l’Histoire de la littérature néerlandaise (Fayard, 1999), celle-ci précise qu’il n’est pas très juste de qualifier le Flamand de « naturaliste engagé », son œuvre romanesque présentant en effet des composantes romantiques ou encore une fibre satirique. « À partir de 1906, Buysse devait porter une attention toujours plus grande à la nature ; il en résulta des tableaux idylliques pleins de fraîcheur comme dans le court roman Lente (Printemps, 1907). Pour le reste, il s’attacha surtout à fixer sur le papier des types hauts en couleur et tout droit tirés de la vie […] » (p. 577).

(1) Finitude a d’abord publié Les Grenouilles avant de reprendre ce texte dans le volume Les Mauviettes, présenté par l’une des grandes spécialistes de l’œuvre de Cyriel Buysse, Anne-Marie Musschoot. Dans l’Histoire de la littérature néerlandaise (Fayard, 1999), celle-ci précise qu’il n’est pas très juste de qualifier le Flamand de « naturaliste engagé », son œuvre romanesque présentant en effet des composantes romantiques ou encore une fibre satirique. « À partir de 1906, Buysse devait porter une attention toujours plus grande à la nature ; il en résulta des tableaux idylliques pleins de fraîcheur comme dans le court roman Lente (Printemps, 1907). Pour le reste, il s’attacha surtout à fixer sur le papier des types hauts en couleur et tout droit tirés de la vie […] » (p. 577).

(2) Quelques contributions en français sur Cyriel Buysse : Victor de Meyere, Un romancier flamand. Cyriel Buysse (Paris, 1904) ; Pierre Maes, « Portraits d’écrivains. Cyriel Buysse », La Revue Belge, 15 août 1932, p. 311-317 ; P.H.S. van Vrecken, « Cyriel Buysse : un disciple flamand des naturalistes français », Revue de littérature comparée, n° 1, 1967, p. 54-87 ; Antonin Van Elslander & Anne Marie Musschoot, « Cyriel Buysse et le naturalisme », Septentrion, n° 3, 1982, p. 8-13 ; Joris van Parys, « “Toute la Flandre est en lui” : Cyriel Buysse et la littérature flamande d’expression française », Septentrion, n° 1, 1999, p. 62-69 & « “Notre Maupassant” : Cyriel Buysse », Septentrion, n° 2, 2007, p. 80-82…

C. Buysse, peint par son ami Emile Claus

(3) Ces titres ont été réunis en un volume par Luc van Doorselaer : Reizen van toen. Met de automobiel door Frankrijk (Voyages d’antan. En auto à travers la France), Manteau, Anvers-Amsterdam, 1992.

(3) Ces titres ont été réunis en un volume par Luc van Doorselaer : Reizen van toen. Met de automobiel door Frankrijk (Voyages d’antan. En auto à travers la France), Manteau, Anvers-Amsterdam, 1992.

(4) Van Nu en Straks est le nom d’une revue littéraire qui a marqué le renouveau des lettres et de la culture flamandes à la fin du XIXe siècle, dans le sillage, entre autres, du grand Guido Gezelle. Cyriel Buysse faisait partie de la première équipe rédactionnelle. James Ensor ou encore Jan Toorop ont collaboré à cette publication.

(5) Quelques mots à propos du milieu dont est issu le romancier : la littérature et les arts, chez les Buysse, c’était un peu une affaire de famille puisque Cyriel avait deux tantes qui comptent parmi les auteurs flamands majeurs du XIXe siècle, les sœurs Virginie et Rosalie Loveling et un cousin qui n’était autre que le peintre George Buysse. Cyriel aura pour bru la traductrice prolifique Maddy Buysse (1908-2000). Dans la parenté du romancier, on compte aussi le botaniste flamand Julius Mac Leod et des industriels. À 16 ans, Cyriel quitte l’école pour travailler dans l’usine de son père. En 1878, il devient clerc de l’état civil de sa localité natale, Nevele, un emploi qui l’amènera à écrire le texte qui marque son entrée officieuse dans la littérature, le satirique Verslagen over de Gemeenteraad te Nevele (Rapports sur le conseil municipal de Nevele). Mais son père qui, à la différence de Virginie Loveling, ne l’encourage guère dans cette voie préfère l’envoyer à plusieurs reprises aux Etats-Unis en vue de fonder une usine, un projet qui n’aboutira pas. Sa carrière littéraire commencera véritablement en 1890 et il s’imposera comme le « naturaliste » majeur des lettres flamandes. Il sera l’un des rares amis de Louis Couperus et se fera beaucoup d’ennemis dans les cercles flamingants suite à la publication de quelques articles critiques sur lesquels il reviendra d’ailleurs en partie. (source : ici)

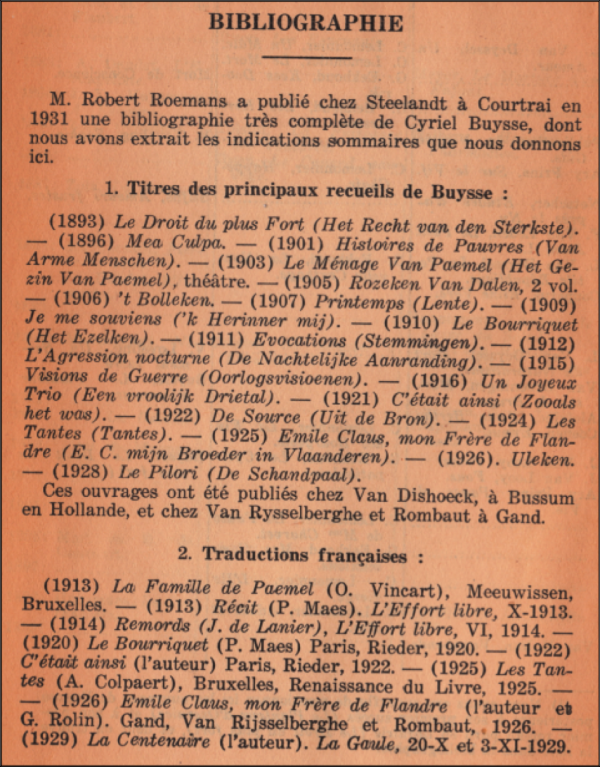

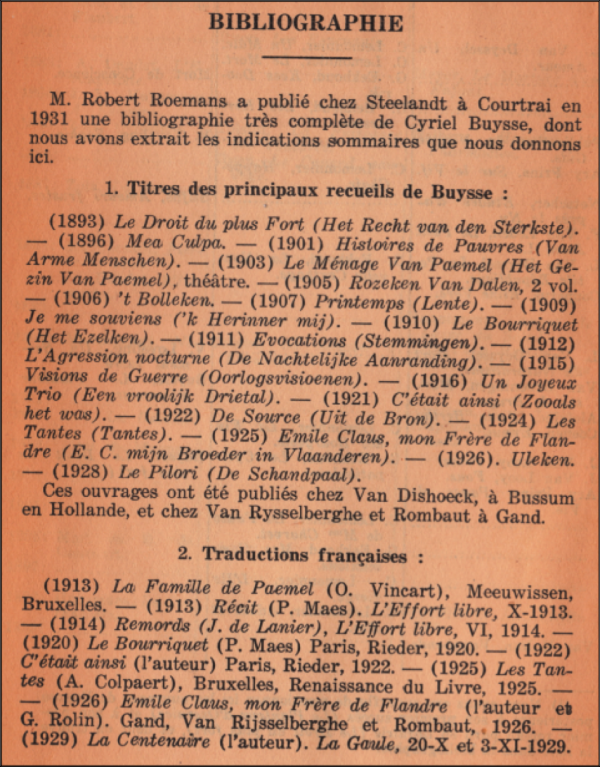

Bibliographie publiée par Van Severen

d’après celle de Robert Roemans, Courtrai, 1931.

Louis

Que de fois n’ai-je pas vu le vieux vagabond arriver à la fabrique, y demeurer quelques mois, puis repartir !...

Il s’appelait Louis. Il n’était plus jeune ; il pouvait avoir cinquante ans, quand il y parut pour la première fois.

Il me semble encore que je le vois arriver. C’était au mois de novembre, il pleuvait, le vent soufflait en tempête, le soir tombait. Sorti je ne sais d’où, il avait surgi devant moi, au milieu des machines qui ronflaient et tournaient. Il était tout ruisselant d’eau, tout courbé, tout frissonnant, à peine vêtu. Il tenait à la main tout son baluchon, noué dans un lambeau d’étoffe rouge foncé. On eût dit qu’il tombait du ciel pluvieux ; il demandait à voix basse, humblement :

- M’sieu, ne pourrais-je trouver du travail ici ?

Pour toute réponse je fis un hochement de la tête et dis : non, pour qu’il s’éloignât. Presque toujours la première réponse d’un patron se résume à un hochement de la tête, à un non qui décourage. Presque toujours des solliciteurs de cette espèce sont comme des ennemis qui viennent exiger quelque chose de déraisonnable.

- Oh! M’sieu, fit-il doucement, sur un ton de reproche ; et ces seuls mots, qui trahissaient tant de désappointement, m’allèrent droit au cœur et m’ébranlèrent dans ma résolution.

Besoin, nous n’en avions pas. Les patrons n’ont presque jamais besoin d'ouvriers : les ouvriers, ce sont des pauvres, il n’y en a que trop. Mais nous pouvions toujours l’employer, et mon hésitation grandit quand je remarquai ses hardes lamentables, et qui étaient toutes mouillées, qu’il se tenait là, tremblant de tous ses membres, et que dehors la pluie s’était remise à tomber à flots.

- Faites-le par charité, M’sieu, dit-il ; vous me donnerez ce que vous voudrez bien : un lit et une croûte de pain, je n’exige pas davantage.

Il n’implorait pas, il n’avait pas l’air battu des mendiants. Il y avait même dans le ton une pointe de bienveillance, comme s’il était prêt à faire des concessions. Il ne demandait pas qu’on lui fît l’aumône, il ne sollicitait pas de compassion ; c’était plutôt comme s’il allait dire : Allons, ne soyez pas mesquin, un bon mouvement, que vous importe au fond, vous ne vous en repentirez pas.

Chose étrange, je sentis soudain que ce rustre avait pris sur moi je ne sais quel ascendant. Qu’avais-je à ruser, à tricher, quand il y avait tant de cordiale franchise dans la façon dont il me faisait sa proposi- tion ? Je sentais confusément chez lui la supériorité de celui qui ne possède rien sur celui qui possède. L’avait-il deviné ? Un sourire vaguement railleur rayonnait au fond de ses yeux fatigués, pendant qu’il attendait ma réponse.

Je baissai les yeux vers le sol, et la réponse tomba sourdement, hésitante, gênée : nous l’acceptions.

***

Biographie de C. Buysse par Joris van Parys

C’était un ouvrier vif, alerte, éveillé, qu’il ne fallait jamais stimuler au travail. Ses larges mains étaient tou- jours là pour agripper quelque chose. Le matin, dès six heures, il était à son poste ; sur le coup de midi il allait manger, où se rendait-il ? de quoi se nourrissait-il ? Mystère ! Avant une heure il était de retour et trimait jusqu’au soir.

C’était un ouvrier vif, alerte, éveillé, qu’il ne fallait jamais stimuler au travail. Ses larges mains étaient tou- jours là pour agripper quelque chose. Le matin, dès six heures, il était à son poste ; sur le coup de midi il allait manger, où se rendait-il ? de quoi se nourrissait-il ? Mystère ! Avant une heure il était de retour et trimait jusqu’au soir.

On disait qu’il prenait ses repas et logeait dans un cabaret en dehors du village, jamais il ne manifesta de hâte pour quitter le travail, et il m’arriva plus d’une fois de le trouver à la fabrique, tard dans la nuit, au fond de la fosse, à côté des fourneaux pleins de flammes, qui brûlaient nuit et jour.

On l’y trouvait assis ou couché, fumant la pipe, sur un tas de sacs vides, en compagnie des hommes de l’équipe de nuit. Ses cheveux hirsutes et sa barbe grise s’auréolaient d’or incandescent, sa trogne hâlée et basanée avait des reflets d’un rouge ardent. Ses yeux las et vers fixaient les flammes du foyer et semblaient y poursuivre des pensées sans trouver les mots pour les exprimer. Il n’éprouvait d’ailleurs aucun besoin de causer et restait là pour s’engourdir dans la chaleur avec ses compagnons, qui brûlaient d’apprendre l’une et l’autre chose de son passé. À leurs questions, il répondait par de petites phrases distraites, qui n’éclaircissaient rien.

- Passé un peu par-ci, un peu par-là, répondait-il invariablement, quand ils insistaient pour apprendre ce qu’il avait fait avant. Mais il n’y avait pas moyen d’en tirer un mot de plus. Et quand on lui demandait s’il était décidé de rester à la fabrique, il se contentait de hausser les épaules, sans donner de réponse décisive. Avait-il encore ses parents, des frères, des sœurs, de la, famille ? S’était-il marié, avait-il des enfants ? Mystère, que tout cela.

Ainsi passa l’hiver, un hiver sans fin, tenace et rigoureux. Des lambeaux d’azur, des bandes claires, des pans ensoleillés reparurent dans le ciel, pesant et gris depuis des mois. Des bourgeons éclatèrent, d’où jaillirent les premières feuilles, les oiseaux se mirent à chanter, le gai printemps s’éveillait.

On eût dit que Louis devenait insensiblement un autre homme. Ses joues basanées reprirent leurs couleurs, une étrange lueur se mit à luire au fond de ses yeux verts, une perpétuelle agitation s’était emparée de lui, le pourchassait d’un lieu dans l’autre. Je le surpris plus d’une fois dehors, en contemplation devant le ciel, comme s’il y voyait, comme s’il y entendait des choses, qui le captivaient extraordinairement. Dès qu’il avait remarqué ma présence, il se hâtait de rentrer, mais il faisait chaque fois une nouvelle apparition, quelques instants plus tard, tant il se sentait irrésistiblement attiré.

Cet état de choses dura quelques semaines, avec des hauts et des bas dans l’agitation, aussi curieux que drôles, d’après que le temps était au soleil, ou qu’il y avait dans l’air des nuages gris et froids. Et un matin - un lundi matin - il fut manquant, pour la première fois.

- Où est Louis? demandai-je avec éton- nement aux ouvriers.

Ils sourirent mystérieusement. Enfin il y en eut un qui répondit :

- Il est parti, M’sieu, il ne reviendra plus.

- Pourquoi ?

Ils sourirent de plus belle, sans broncher, mal à l’aise.

- Parce que les petits oiseaux recommencent à chanter ! s’esclaffa l’un d’eux, riant à gorge déployée.

- C’est ce qu’il a dit ?

- Oui, M’sieu ; il y a déjà tout un mois qu’il le répétait. « Ces petits oiseaux, qui sont là dans les branches, ils finiront par me sortir d’ici, avec leurs chansons, qu’il a dit. »

J’étais irrité. Je me sentais ridicule d’avoir été berné par cet individu, et décidai fermement de ne plus jamais le reprendre.

***

Le gentil printemps avait épanoui toutes ses fleurs, l’été ré- pandu sans compter ses trésors sur la terre, l’automne resplendis- sant semé les dernières feuilles sèches par les chemins boueux, à grands coups d’aile les corneilles, ces lugubres messagères de l’hiver, tournoyaient en croas- sant au-dessus des champs vides et dé- vastés, et il y avait longtemps que j’avais oublié ce vagabond en guenilles, quand je le trouvai, un soir de pluie qu’il faisait déjà noir, soudain debout devant moi, au milieu de la fabrique, exactement comme la première fois.

Le gentil printemps avait épanoui toutes ses fleurs, l’été ré- pandu sans compter ses trésors sur la terre, l’automne resplendis- sant semé les dernières feuilles sèches par les chemins boueux, à grands coups d’aile les corneilles, ces lugubres messagères de l’hiver, tournoyaient en croas- sant au-dessus des champs vides et dé- vastés, et il y avait longtemps que j’avais oublié ce vagabond en guenilles, quand je le trouvai, un soir de pluie qu’il faisait déjà noir, soudain debout devant moi, au milieu de la fabrique, exactement comme la première fois.

- Quoi ! m’écriai-je, stupéfait : mon premier mouvement fut pour le renvoyer sur-le-champ d’où il venait. Mais il y avait au fond de cet homme je ne sais quelle puissance tranquille, une force élémentaire, qui me laissait désarmé, sans ressort, et me forçait de l’entendre.

J’essayais de bougonner, de l’accabler de reproches ; je voulais surtout savoir pourquoi il s’était enfui sans crier gare, pour quel motif il revenait maintenant, plus misérable, plus délabré que jamais : mais rien n’aida : il bredouilla son sempiternel « Passé un peu par-ci, un peu par-là » ; il me demanda le plus naturellement du monde, sans rougir, sans supplier, si je voulais le reprendre ; et je ne pouvais lui tenir tête, ce misérable va-nu-pieds me dominait des hauteurs sereines de sa pauvreté totale et voulue, exempte de toute arrière-pensée : je le repris, mécontent de moi et de lui, furieux de me sentir soumis, faible et lâche, de sentir peser sur moi une humiliation bien méritée.

***

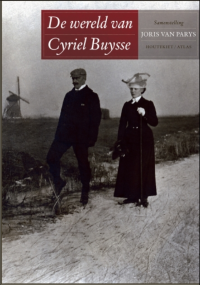

livre de photos sur C. Buysse, par J. van Parys

Depuis ce jour-là, ce fut chaque année la même scène. Il ar- rivait avec les mau- vais jours, reprenait sa place à la fabrique, travaillait vaillamment tout l’hiver, et s’en- volait, comme un oiseau, vers la liberté, avec les premiers beaux jours. Ce qu’il faisait tout au long de l’été, il ne nous le racontait pas et semblait vouloir le garder pour lui, comme un grand secret. Alors, comme jadis, il répondait évasivement :

Depuis ce jour-là, ce fut chaque année la même scène. Il ar- rivait avec les mau- vais jours, reprenait sa place à la fabrique, travaillait vaillamment tout l’hiver, et s’en- volait, comme un oiseau, vers la liberté, avec les premiers beaux jours. Ce qu’il faisait tout au long de l’été, il ne nous le racontait pas et semblait vouloir le garder pour lui, comme un grand secret. Alors, comme jadis, il répondait évasivement :

- Passé un peu par-ci, un peu par-là...

Et cela dura jusqu’au jour où je découvris le tout, sans m’y attendre, par une belle journée de printemps, radieuse, ensoleillée.

Je suivais le chemin de halage sur le bord de la Lys, qui déroule en cet endroit, au milieu des prairies, ses méandres pareils à un ruban d’argent dont les paillettes scintillent et palpitent au milieu de la verdure sans limites. Le soleil de midi dardait ses plus chauds rayons, le ciel était uniformément bleu, ouaté de quelques petits nuages blancs, qui faisaient songer, en se reflétant dans l’eau profonde, à des barquettes miraculeusement légères. Une petite brise, tiède et douce, courbait, au bord de l’eau, la pointe des roseaux qui semblaient soupirer au milieu d’un beau rêve, l’air était tout rempli de doux parfums et de chants d’oiseaux.

Vint à passer une péniche lourdement chargée. Quatre hommes tiraient sur le filin long et mince. C’était un joli bateau, et solide, peint en rose, en vert et en brun, avec une proue qui s’avance, pareille à une figure humaine : comme yeux les sabords pour la chaîne de mouillage, une espèce de moustache rose qui avalait goulûment l’eau clapotante et faisait songer à la lèvre supérieure d’une bouche gigantesque. Les hommes, tout penchés vers le sol, semblaient à bout de souffle, au haut du remblai qui formait chemin de halage. Ils pesaient de tout leur poids sur le câble. Leur démarche lente et courbée trahissait la lassitude qui les alourdissait ; c’était comme s’ils allaient, à chaque minute, s’abattre d’épuisement.

J’avais reculé jusqu’au bord du chemin, et je contemplais avec commisération ce triste groupe, image de la désolation. Soudain je le reconnus, lui, Louis, le troisième dans la file, qui marchait, incliné vers la terre, comme une bête exténuée, avec à la bouche, sa petite pipe en terre, à tuyau court.

- Louis ! m’écriai-je étonné, en croyant à peine mes yeux.

Il leva son regard vers moi, et sur sa figure, qu’avaient colorée le hâle et la transpiration, se répandit un rouge ardent, comme sur le visage d’une vierge pudique.

- Ha ! M’sieu! fit-il seulement, en souriant vers, moi, avec au fond de ses yeux verts une étrange expression de pudeur émue.

J’aurais voulu dire encore quelque chose, lui poser des questions, mais l’étonnement m’avait cloué au sol, muet, et m’empêchait de proférer une seule parole. C’était donc pour faire ça qu’il s’enfuyait chaque fois de chez moi ? C’était donc ça le « passé un peu par-ci, un peu par-là » dont il parlait chaque hiver ?...

- Beau temps, ’s pas, M’sieu ? cria-t-il, remis plus vite que moi de son émotion.

Et il repartit, pesant lourdement sur le câble, penchant jusqu’à terre une carcasse usée, déjà perdu dans les autres, qui n’avaient même pas levé les yeux.

Ce fut notre dernière rencontre.

L’hiver suivant il ne revint pas à la fabrique. Était-il mort ? Avait-il trouvé autre chose ? Ne voulait-il plus venir ? Je n’en ai jamais rien su, je n’ai plus jamais eu de ses nouvelles.

Et plus jamais nos petits oiseaux printaniers ne l’ont attiré vers les larges espaces...

Cyriel Buysse

la version néerlandaise de cette nouvelle

figure dans le recueil Stemmingen (Atmosphères) de 1911

Certes, au début, alors que le livre commençait à naître dans ma tête et non pas encore sur le papier – je réfléchis toujours un an ou deux à un roman avant de me mettre au travail –, je songeais effectivement à une histoire centrée sur le clonage. Idée apparue dès qu’on eut annoncé l’existence de la brebis clonée Dolly. Vous vous en souvenez certainement, c’était en 1997, on avait un peu l’impression que le monde n’était plus le même. On pensait alors qu’on pourrait sous peu cloner des êtres humains. Bien entendu, ça a fait travailler mon imagination : Qu’adviendra-t-il si l’on peut se cloner ? Va-t-on se contenter d’une simple copie ou va-t-on chercher à obtenir un double physiquement « parfait » ? Si l’on n’aime pas le nez ou les oreilles dont on a hérité ou si l’on a une malformation comme Victor Hoppe (un bec de lièvre) ou comme Gunther (le personnage sourd de naissance), va-t-on changer ces choses ? Manipulera-t-on les gènes de son propre clone ? Autre question fondamentale que je me posais en réfléchissant à ce roman : Aura-t-on envie de donner à notre clone une intelligence supérieure afin qu’il soit brillant, devienne célèbre, accomplisse ce qu’on n’est pas parvenu à accomplir ? Le mettra-t-on face aux traumatismes que l’on a soi-même subis au cours de l’enfance, autrement dit le brutalisera-t-on si on a été soi-même un enfant battu ? Voilà à peu près ce qui habitait mon esprit malade au début.

Certes, au début, alors que le livre commençait à naître dans ma tête et non pas encore sur le papier – je réfléchis toujours un an ou deux à un roman avant de me mettre au travail –, je songeais effectivement à une histoire centrée sur le clonage. Idée apparue dès qu’on eut annoncé l’existence de la brebis clonée Dolly. Vous vous en souvenez certainement, c’était en 1997, on avait un peu l’impression que le monde n’était plus le même. On pensait alors qu’on pourrait sous peu cloner des êtres humains. Bien entendu, ça a fait travailler mon imagination : Qu’adviendra-t-il si l’on peut se cloner ? Va-t-on se contenter d’une simple copie ou va-t-on chercher à obtenir un double physiquement « parfait » ? Si l’on n’aime pas le nez ou les oreilles dont on a hérité ou si l’on a une malformation comme Victor Hoppe (un bec de lièvre) ou comme Gunther (le personnage sourd de naissance), va-t-on changer ces choses ? Manipulera-t-on les gènes de son propre clone ? Autre question fondamentale que je me posais en réfléchissant à ce roman : Aura-t-on envie de donner à notre clone une intelligence supérieure afin qu’il soit brillant, devienne célèbre, accomplisse ce qu’on n’est pas parvenu à accomplir ? Le mettra-t-on face aux traumatismes que l’on a soi-même subis au cours de l’enfance, autrement dit le brutalisera-t-on si on a été soi-même un enfant battu ? Voilà à peu près ce qui habitait mon esprit malade au début. Il se trouve qu’à cette époque, j’animais un atelier d’écriture dans une prison. On m’avait demandé d’intervenir devant un groupe de prisonniers dont deux étaient des assassins. Je ne tenais pas à savoir lesquels ; je voulais les traiter tous de la même façon, tout simplement comme des êtres humains. Au bout de deux mois et demi, au rythme de trois heures par semaine, j’étais incapable de dire lesquels étaient des assassins. Aurais-je essayé d’en désigner un que je me serais trompé. J’avais appris entre-temps que dans tout être humain se cache un criminel. Deuxième chose que je venais d’apprendre : il faut avoir un minimum de chance dans la vie. Un des prisonniers, garçon de vingt trois ans, m’a demandé si je connaissais Le Procès de Kafka. Oui, je l’avais lu. Il me dit que lui aussi l’avait lu et il me donna une analyse du livre appliquée à son propre procès et à l’existence en milieu carcéral. Jamais encore je n’avais entendu une analyse aussi brillante d’un roman. Je lui ai demandé s’il faisait des études. Il m’a répondu qu’il avait quitté l’école avant même la fin du primaire puis il a résumé sa vie en quelques phrases : né dans une famille pauvre, abusé sexuellement par son père quand il avait six ans puis par quelqu’un d’autre dans une famille d’accueil, placé dans un orphelinat, années passées sans recevoir d’affection, recours à la drogue, vols pour se procurer de la drogue, prison… En l’écoutant, j’ai compris que ce jeune homme était à la fois un délinquant et une victime de la vie. Aussi, quand mon éditeur m’a dit de ne pas faire de Victor Hoppe un monstre, j’ai su que je devais raconter l'histoire de ce dernier et non celle des trois garçons. Comment Victor est-il devenu tel qu’il est ? Pourquoi aspire-t-il à se cloner ? Pourquoi est-il dans l’incapacité de donner de l’amour ?... J’ai alors jeté ma première partie et suis reparti de zéro. En optant pour une nouvelle perspective narrative et un nouveau propos.

Il se trouve qu’à cette époque, j’animais un atelier d’écriture dans une prison. On m’avait demandé d’intervenir devant un groupe de prisonniers dont deux étaient des assassins. Je ne tenais pas à savoir lesquels ; je voulais les traiter tous de la même façon, tout simplement comme des êtres humains. Au bout de deux mois et demi, au rythme de trois heures par semaine, j’étais incapable de dire lesquels étaient des assassins. Aurais-je essayé d’en désigner un que je me serais trompé. J’avais appris entre-temps que dans tout être humain se cache un criminel. Deuxième chose que je venais d’apprendre : il faut avoir un minimum de chance dans la vie. Un des prisonniers, garçon de vingt trois ans, m’a demandé si je connaissais Le Procès de Kafka. Oui, je l’avais lu. Il me dit que lui aussi l’avait lu et il me donna une analyse du livre appliquée à son propre procès et à l’existence en milieu carcéral. Jamais encore je n’avais entendu une analyse aussi brillante d’un roman. Je lui ai demandé s’il faisait des études. Il m’a répondu qu’il avait quitté l’école avant même la fin du primaire puis il a résumé sa vie en quelques phrases : né dans une famille pauvre, abusé sexuellement par son père quand il avait six ans puis par quelqu’un d’autre dans une famille d’accueil, placé dans un orphelinat, années passées sans recevoir d’affection, recours à la drogue, vols pour se procurer de la drogue, prison… En l’écoutant, j’ai compris que ce jeune homme était à la fois un délinquant et une victime de la vie. Aussi, quand mon éditeur m’a dit de ne pas faire de Victor Hoppe un monstre, j’ai su que je devais raconter l'histoire de ce dernier et non celle des trois garçons. Comment Victor est-il devenu tel qu’il est ? Pourquoi aspire-t-il à se cloner ? Pourquoi est-il dans l’incapacité de donner de l’amour ?... J’ai alors jeté ma première partie et suis reparti de zéro. En optant pour une nouvelle perspective narrative et un nouveau propos. Le roman s’est alors écrit tout seul, l’intrigue se dégageait clairement, je me doutais que le lecteur, en découvrant la première partie, partagerait les préjugés des habitants du village de Wolfheim, je voulais qu’il condamne Victor avant de découvrir l’histoire de son enfance : le bébé rejeté par ses parents, les premières années de l’enfance passées dans un asile psychiatrique, la peur que lui inspire alors Dieu, ses raisons de devenir médecin… Ainsi, lentement mais sûrement, Victor Hoppe devient humain et le lecteur se met à éprouver de la compassion à son égard. Par la suite, quand Victor se livre à des expériences choquantes, on est partagé entre répulsion et pitié.

Le roman s’est alors écrit tout seul, l’intrigue se dégageait clairement, je me doutais que le lecteur, en découvrant la première partie, partagerait les préjugés des habitants du village de Wolfheim, je voulais qu’il condamne Victor avant de découvrir l’histoire de son enfance : le bébé rejeté par ses parents, les premières années de l’enfance passées dans un asile psychiatrique, la peur que lui inspire alors Dieu, ses raisons de devenir médecin… Ainsi, lentement mais sûrement, Victor Hoppe devient humain et le lecteur se met à éprouver de la compassion à son égard. Par la suite, quand Victor se livre à des expériences choquantes, on est partagé entre répulsion et pitié.

Prosateur très populaire de son vivant,

Prosateur très populaire de son vivant,

En traduction littérale : « op heur zeven gemakken » devient « sur ses sept aises », mais cette expression en français ne suggère rien, est peut-être même ridicule

En traduction littérale : « op heur zeven gemakken » devient « sur ses sept aises », mais cette expression en français ne suggère rien, est peut-être même ridicule  Il en est de lui comme des fleuristes qui, d’un toucher de doigt, font paraître une fleur plus fraîche et plus neuve : il suffit qu’il s’empare d’un objet pour que celui-ci nous paraisse transformé et comme remis à neuf. Tout est divinisé, nouvellement vu : « Des moulins tournaient et de petits hommes labouraient les champs, cueillaient les fruits des arbres et allaient avec des charrettes sur les chaussées. Et loin, très loin, où le ciel de nacre touchait la terre, il y avait, couchée dans une lame de dunes blondes, une vague de la mer. »

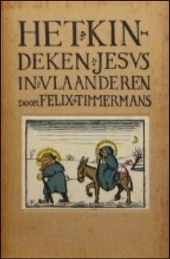

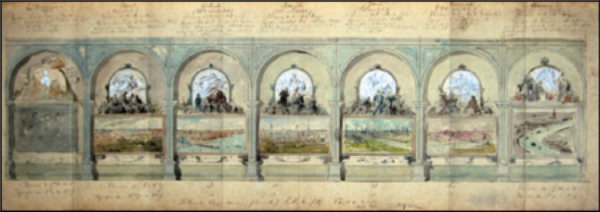

Il en est de lui comme des fleuristes qui, d’un toucher de doigt, font paraître une fleur plus fraîche et plus neuve : il suffit qu’il s’empare d’un objet pour que celui-ci nous paraisse transformé et comme remis à neuf. Tout est divinisé, nouvellement vu : « Des moulins tournaient et de petits hommes labouraient les champs, cueillaient les fruits des arbres et allaient avec des charrettes sur les chaussées. Et loin, très loin, où le ciel de nacre touchait la terre, il y avait, couchée dans une lame de dunes blondes, une vague de la mer. » Il est un procédé, cher aux artistes depuis quelque temps, qui consiste à situer les figures de la Sainte Famille parmi les êtres et les choses d’aujourd’hui, et en particulier parmi les êtres et choses de Flandre. Jacob Smits

Il est un procédé, cher aux artistes depuis quelque temps, qui consiste à situer les figures de la Sainte Famille parmi les êtres et les choses d’aujourd’hui, et en particulier parmi les êtres et choses de Flandre. Jacob Smits  le recensement à Bethléem, village de Flandre, et c’est toute une histoire que naïvement, passionnément, nous suivons comme une légende ancienne que nous découvrons pour la première fois. Car Timmermans est un conteur ingénieux, qui n’a pas touché à la trame de l’histoire narrée, mais a repeint avec délicatesse ou avec verve tous ces décors trop connus, ce qui nécessairement entraîne une légère transformation de l’esprit des personnages et des détails de leur vie.

le recensement à Bethléem, village de Flandre, et c’est toute une histoire que naïvement, passionnément, nous suivons comme une légende ancienne que nous découvrons pour la première fois. Car Timmermans est un conteur ingénieux, qui n’a pas touché à la trame de l’histoire narrée, mais a repeint avec délicatesse ou avec verve tous ces décors trop connus, ce qui nécessairement entraîne une légère transformation de l’esprit des personnages et des détails de leur vie.  d’art ! Voyez cette délicieuse opposition : Hérode (c’est celui que nous connaissons bien, mais légèrement transformé il est ici un roi étranger irascible et cruel régnant sur la Flandre), au physique : une tête « rouge comme un soleil éteint », un visage couvert de pustules dont les démangeaisons lui enlèvent toute joie, est dans un beau jardin à jouer aux échecs avec le sec amiral, tandis qu’un peu plus loin « un gentilhomme, avec une épée d’argent, conduisait une dame de cour en bleu vers un bassin rond où resplendissaient deux cygnes ».

d’art ! Voyez cette délicieuse opposition : Hérode (c’est celui que nous connaissons bien, mais légèrement transformé il est ici un roi étranger irascible et cruel régnant sur la Flandre), au physique : une tête « rouge comme un soleil éteint », un visage couvert de pustules dont les démangeaisons lui enlèvent toute joie, est dans un beau jardin à jouer aux échecs avec le sec amiral, tandis qu’un peu plus loin « un gentilhomme, avec une épée d’argent, conduisait une dame de cour en bleu vers un bassin rond où resplendissaient deux cygnes ».

(2) Neel Doff (1858-1942), femme néerlandaise, prostituée puis

(2) Neel Doff (1858-1942), femme néerlandaise, prostituée puis

(7) Félix Timmermans a écrit un ouvrage sur Bruegel traduit en français :

(7) Félix Timmermans a écrit un ouvrage sur Bruegel traduit en français :

paupières lourdes, sur- montées d’épais sourcils, les yeux pétillaient de malice et de vivacité. Mais je ne sais quoi de mélancolique en assourdissait l’éclat, quand il regardait les prairies, les arbres, l’horizon et fixait, comme c’était le cas, au fond du ciel rutilant, le soleil qui n’en finissait pas de saigner des flots de pourpre et d’or. » Cyriel Buysse a possédé très tôt une automobile avec laquelle il passait régulièrement la frontière. Des voyages qui font l'objet de plusieurs livres

paupières lourdes, sur- montées d’épais sourcils, les yeux pétillaient de malice et de vivacité. Mais je ne sais quoi de mélancolique en assourdissait l’éclat, quand il regardait les prairies, les arbres, l’horizon et fixait, comme c’était le cas, au fond du ciel rutilant, le soleil qui n’en finissait pas de saigner des flots de pourpre et d’or. » Cyriel Buysse a possédé très tôt une automobile avec laquelle il passait régulièrement la frontière. Des voyages qui font l'objet de plusieurs livres

Le gentil printemps avait épanoui toutes ses fleurs, l’été ré- pandu sans compter ses trésors sur la terre, l’automne resplendis- sant semé les dernières feuilles sèches par les chemins boueux, à grands coups d’aile les corneilles, ces lugubres messagères de l’hiver, tournoyaient en croas- sant au-dessus des champs vides et dé- vastés, et il y avait longtemps que j’avais oublié ce vagabond en guenilles, quand je le trouvai, un soir de pluie qu’il faisait déjà noir, soudain debout devant moi, au milieu de la fabrique, exactement comme la première fois.

Le gentil printemps avait épanoui toutes ses fleurs, l’été ré- pandu sans compter ses trésors sur la terre, l’automne resplendis- sant semé les dernières feuilles sèches par les chemins boueux, à grands coups d’aile les corneilles, ces lugubres messagères de l’hiver, tournoyaient en croas- sant au-dessus des champs vides et dé- vastés, et il y avait longtemps que j’avais oublié ce vagabond en guenilles, quand je le trouvai, un soir de pluie qu’il faisait déjà noir, soudain debout devant moi, au milieu de la fabrique, exactement comme la première fois.