Livrées à elles-mêmes

La Confession de Nadia Dala

Nadia Dala - photo Lies Willaert

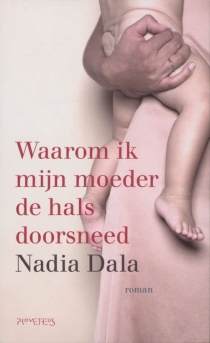

Journaliste, enseignante et ancienne reporter, Nadia Dala a publié plusieurs essais en néerlandais portant sur le monde arabophone ou la société multiculturelle flamande. Arabisante, elle a vécu en Égypte avant de s’établir aux États-Unis où elle a enseigné et poursuivi ses recherches universitaires. Mais Nadia Dala est aussi romancière : Waarom ik mijn moeder de hals doorsneed (Pourquoi j’ai tranché la gorge de ma mère) et De biecht (La Confession) sont les deux titres qu’elle a signés à ce jour. Le délire humain, espace où le mal essaie d’épouser le bien, y occupe une place centrale.

Cernant une relation mère-fille extrêmement malsaine, le premier roman dévoile une prose à la fois accomplie et puissante qui a marqué les lecteurs : narrées à travers les yeux d’une enfant qui n’a pas encore 10 ans, plusieurs scènes âpres soulignent une obsession du corps, nous faisant passer par des évocations masochistes, incestueuses, voire scatologiques d’une mère dont le mal-être et les mécanismes d’introjection ont des conséquences dévastatrices sur sa progéniture. Une confusion des sentiments portée à son paroxysme, accentuée qu’elle est par une quête spirituelle qui déraille de bout en bout, du tout au tout.

Cernant une relation mère-fille extrêmement malsaine, le premier roman dévoile une prose à la fois accomplie et puissante qui a marqué les lecteurs : narrées à travers les yeux d’une enfant qui n’a pas encore 10 ans, plusieurs scènes âpres soulignent une obsession du corps, nous faisant passer par des évocations masochistes, incestueuses, voire scatologiques d’une mère dont le mal-être et les mécanismes d’introjection ont des conséquences dévastatrices sur sa progéniture. Une confusion des sentiments portée à son paroxysme, accentuée qu’elle est par une quête spirituelle qui déraille de bout en bout, du tout au tout.

La Confession met également en scène deux sœurs nées dans un milieu mixte, livrées bientôt à leur sort. La mère n’étant pas au centre de la narration, l’imprégnation du catholicisme est bien moins marquée que dans l’œuvre précédente. Cette fois, c’est la perversité du père qui va peu à peu se faire jour. À lire ci-dessous un bref résumé de ce roman ainsi que deux extraits en traduction.

Anversoises, Marie et Frie Darsie sont deux orphelines, leurs parents – mère flamande, père d’origine nord-africaine – sont morts dans un accident de la circulation. La seconde, vient de franchir le seuil de la quarantaine, la première a deux ans de moins. Depuis longtemps, elles n’ont plus de contact l’une avec l’autre.

Marie s’est fait une place dans le journalisme, mais souffrant de troubles psychiques, elle a été renvoyée de son poste. La face sombre d’une rédaction de presse affleure dans bien des pages en même temps que la révolte qui habite cette femme. Perdant toujours plus le nord, ayant une piètre estime de soi, elle se voit malgré tout offrir une dernière chance : réaliser l’interview de sa sœur qui vient d’être emprisonnée pour avoir apporté son soutien à son amant, un baron de la drogue.

Cette confrontation va conduire Marie – narratrice qui, par endroits, s’adresse au lecteur et qui, dans d’autres passages, sans doute pour tenter d’échapper à ses démons, préfère substituer au « je » une « elle » – aux confins de ce qu’elle a pu refouler depuis l’enfance. La confession qu’elle attend de sa sœur ne va-t-elle pas se retourner en la nécessité de se confesser à elle-même ce qu’elle a refusé jusqu’alors de regarder en face ? Va-t-elle sombrer pour de bon ? Va-t-elle se relever comme le laisse peut-être espérer l’épigraphe empruntée à Balzac : « La résignation est un suicide quotidien », ou comme le suggèrent les intermèdes intitulés « Casablanca », Casablanca à la fois lieu d’évasion sur des plages de l’Atlantique et mot de passe que les sœurs s’échangeaient pendant leur enfance dans l’espoir de se protéger du monstre ?

Visite à la prison

Dans les minutes qui suivent, la conversation se poursuit avec une étonnante facilité. Nullement contrariée par les remords ou les sentiments conflictuels, Frie confesse dans le détail ce qui la lie au baron de la drogue. Comment, jusqu’à son arrestation, il lui a fait croire qu’il était innocent. Innocence dont elle est d’ailleurs toujours persuadée. Ce pour quoi on l’a arrêtée, ça lui échappe complètement. D’un haussement d’épaules accompagné d’un petit rire, elle rejette les accusations qu’on porte contre sa personne. Je consigne, mot pour mot, tout ce que j’entends et vois. Jusqu’au moment où elle s’adresse à moi. Et d’une simple question me dépouille de tout mon zèle : Comment les choses ont-elles pu mal tourner pour toi, petite sœur ?

De nouveau, elle m’attrape la main. Cette fois, un spasme me traverse, me fige. Est-ce moi qui ai besoin d’aide ? Moi qui suis maudite ? Peut-être, qui sait… À cette idée, je sens mes doigts qui tiennent le bic bleu s’amollir.

À côté de nous, un homme recule sa chaise. Il se redresse, se lève, tâte maladroitement les deux poches de son pantalon, frotte la barbe naissante de son menton. Il cherche, semble-t-il, à se donner une contenance. Puis il se jette avec fougue dans les bras du jeune homme qui lui fait face. Jusque-là, ce dernier, assis l’air hébété à la table des aveux, avait regardé dans le vide. Père et fils fusionnent en une chaude embrassade. Tous deux partagent le même menton fuyant ainsi que des oreilles qui saluent le monde autour d’eux. Le premier engoncé dans cravate et costume. Le second, dans un survêtement Adidas bleu-jaune. Lequel du papa coulant ou du fils à son papa a enfreint la loi, la question ne se pose pas. Une partie de mon être aspire à suivre l’exemple de ce visiteur et d’ainsi me jeter au cou de la sœur qui me fait face, elle qui porte le même patronyme que moi. Oublions cette désagréable aventure ! Frie n’a absolument rien à voir avec ce baron de la drogue ! Pareille accusation est d’une absurdité… ! (p. 118-120)

Un jeu de l’enfance

photo Lies Willaert

« On recommence ! » Roucoulant de plaisir, je place la plante de mes pieds contre celles de ma grande sœur. « Encore une fois ! » Des éclats de rire emplissent notre chambre. Les mules sont éparpillées sur le balatum, à côté des petites chaussettes brun-jaune qu’on a enlevées à la hâte. Couchées chacune sur son lit, pieds nus en l’air, nous pédalons à l’unisson. Ce sont les meilleurs moments, les plus beaux moments. La plante de ses pieds sont les pédales de mon vélo, les miennes sont ses pédales à elle. En alternance, j’effectue cinq tours en appuyant sur les pédales en même temps que les roues de Frie tournent, puis j’en effectue cinq en rétropédalant. Quand j’avance, elle rétropédale, et vice-versa. Aucun stylo ne saurait décrire la joie qui inonde nos cœurs ; ma sœur et moi ne faisons qu’une. Jusqu’à présent, nous avons toujours tout partagé.

« On recommence ! » Roucoulant de plaisir, je place la plante de mes pieds contre celles de ma grande sœur. « Encore une fois ! » Des éclats de rire emplissent notre chambre. Les mules sont éparpillées sur le balatum, à côté des petites chaussettes brun-jaune qu’on a enlevées à la hâte. Couchées chacune sur son lit, pieds nus en l’air, nous pédalons à l’unisson. Ce sont les meilleurs moments, les plus beaux moments. La plante de ses pieds sont les pédales de mon vélo, les miennes sont ses pédales à elle. En alternance, j’effectue cinq tours en appuyant sur les pédales en même temps que les roues de Frie tournent, puis j’en effectue cinq en rétropédalant. Quand j’avance, elle rétropédale, et vice-versa. Aucun stylo ne saurait décrire la joie qui inonde nos cœurs ; ma sœur et moi ne faisons qu’une. Jusqu’à présent, nous avons toujours tout partagé.

Pendant ces balades à vélo, nous nous procurons l’une l’autre le plaisir le plus complet et le plus innocent de l’enfance. Au plus profond de moi, il n’y a de place que pour une seule autre personne : Frie-Fra-Fro, ma grande sœur.

Comme elle est plus grande que moi, je lève sur elle des yeux admiratifs. D’un geste maternel, elle me prend la main : « Tant que tu m’écoutes, tout ira bien. » Je lui fais confiance en tout, y compris en tout ce qu’elle dit, jusqu’à la radieuse infinitude des temps.

Nous avons chacune un petit lit dans la même pièce exiguë. Une fois sous les draps, nous entendons la respiration de l’autre ; c’est sur le halètement régulier de Frie que je m’enfonce peu à peu dans le sommeil tandis qu’elle garde ma main serrée dans la sienne.

« Tu ne me lâcheras jamais, promis ? » Mille et mille fois, mon ange gardien en sueur l’a juré : Non. Une promesse gravée dans des tablettes dorées. Le monde entier autour de nous peut sombrer dans le néant, Frie n’agrippera pas moins ma main pour me guider vers des lieux plus sûrs. Telle est sa tâche, ce sur quoi je me repose.

Tant que nous nous tenons fort par la main, nous sommes en sécurité. Il ne s’approchera pas. Cela aussi, nous nous le sommes répété. Notre geste recèle l’alliance sororale à laquelle personne ne peut avoir accès. Il dresse un mur impénétrable entre les sœurs Darsie et l’homme, la brute, le monstre qui envahit parfois, la nuit venue, notre chambre.

Depuis de nombreux mois, notre pacte fonctionne. Mais cette nuit, l’une des deux mains vient de lâcher l’autre. (p. 146-148)

Entretien en français avec Nadia Dala