Crime parfait

Une nouvelle de Tom Lanoye

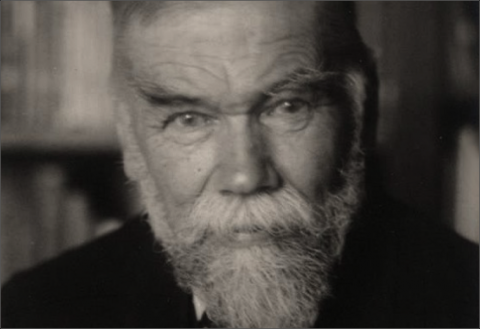

T. Lanoye (photo : Stephan Vanfleteren)

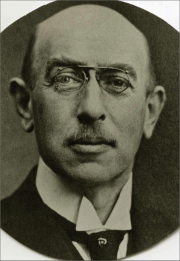

Né en 1958 à Saint-Nicolas (Flandre-Orientale), Tom Lanoye est un romancier et homme de théâtre qui vit et travaille à Anvers (Belgique) et au Cap (Afrique du Sud). Une partie de son œuvre romanesque et essayistique a été traduite en français par Alain van Crugten (éditions La Différence), lequel a reçu dernièrement le Prix des Phares du Nord 2013 pour La Langue de ma mère.

Né en 1958 à Saint-Nicolas (Flandre-Orientale), Tom Lanoye est un romancier et homme de théâtre qui vit et travaille à Anvers (Belgique) et au Cap (Afrique du Sud). Une partie de son œuvre romanesque et essayistique a été traduite en français par Alain van Crugten (éditions La Différence), lequel a reçu dernièrement le Prix des Phares du Nord 2013 pour La Langue de ma mère.

La pièce de Lanoye Bloed & Rozen - Sang & Roses (Le Chant de Jeanne et Gilles suivi de Mamma Medea, Actes Sud-Papiers, 2011) - a été jouée, dans la langue originale, à la Cour d'honneur du Palais des Papes dans le cadre du Festival d'Avignon 2011. Œuvre qui inspire ce commentaire à Guy Duplat : « Le meilleur et le pire, la sainteté et l’abjection peuvent n’être que les deux faces d’une même pièce, surtout dans ce XVe siècle de tous les excès. » Alain van Crugten a également transposé en français les pièces Méphisto forever et Atropa (Het Toneelhuis). Sa traduction du roman Het derde huwelijk vient de paraître sous le titre Troisièmes noces.

La nouvelle qui suit, intitulée « Een perfecte moord » (Crime parfait), est extraite du recueil Spek en bonen (1994).

Remise du Prix des Phares du Nord 2013

Tom Lanoye

CRIME PARFAIT*

I don’t care what people say.

Santa Claus was a black man.

(Traditional)

« Test-micro. Un-deux, un-deux. Test-micro. » (Clic.)

[...]

(Clic.) « Bonjour. Désolé d’entrer ainsi en contact avec vous. Je veux dire, vous ne me connaissez pas. Ma voix, mon accent, ma façon de parler. Je préférerais que les choses en restent là. Je ne vous connais pas plus que vous ne me connaissez. Et c’est mieux comme ça. Du moment que vous m’écoutez. Que vous m’écoutez jusqu’au bout.

Il y a vingt-quatre ans, à Anvers, j’ai abattu un homme. Mon meilleur ami. J’ai eu beaucoup d’amis, mais aucun comme lui. Il s’appelait Marc. Où l’ai-je rencontré ? dans quelles circonstances ? peu importe. C’est une histoire en soi. Une belle histoire… Que j’emporterai dans la tombe.

Nous avons vécu un an ensemble. L’année la plus heureuse de mon existence. Je dois dire qu’à 52 ans, je ne m’attendais plus à vivre un bonheur pareil. Tout est resté gravé dans ma tête. Jusqu’au moindre détail. Conversations, repas pris en commun, films que nous sommes allés voir, vraiment tout. J’étais comme possédé par lui. Et le suis encore. Je le vois partout. Dans certains maîtres nageurs ou chauffeurs de taxi, voire dans un guardia civil… La semaine dernière, je l’ai vu en train de jouer au foot dans le parc. Il avait quinze ou seize ans. Cheveux noirs et raides. Il rembarrait ses copains, enchaînait les petits ponts, se retournait quelques mètres plus loin, un sourire de défi aux lèvres, mains sur les hanches, pied sur le ballon. C’était plus que ce que je pouvais supporter. J’ai quitté le parc et me suis réfugié au Prado. Là, il a surgi dans chaque tableau, chaque statue. Je suis ressorti ; dehors, je me suis mis à claquer des dents. Vous vous êtes déjà trouvé à Madrid, en plein été, au moment le plus chaud de la journée ? Moi, je claquais des dents.

Marc était tout ce dont je pouvais rêver. Chaque semaine, il apparaissait avec un nouveau corps. Dans la nuit du dimanche au lundi, sur le coup de minuit. Marc restait Marc, mais dans un nouveau corps.

Telle fois, il me subjuguait sous l’apparence d’un jeune bûcheron, tout de muscles, telle autre fois sous celle d’une épouse adultère, m’attirant sans vergogne contre ses seins et exigeant de moi une fidélité éternelle. Une semaine plus tard se déshabillait sous mes yeux un séminariste empoté d’une grande beauté, qui osait à peine regarder son sexe. La semaine suivante, j’avais devant moi un juvénile livreur de journaux, qui se mettait à me faire de l’œil avant même de me laisser le temps de lui en faire. Une semaine plus tard encore, je serrais dans mes bras la pensionnaire d’un internat. Il sanglotait de volupté et se donnait à moi comme une pucelle.

Telle fois, il me subjuguait sous l’apparence d’un jeune bûcheron, tout de muscles, telle autre fois sous celle d’une épouse adultère, m’attirant sans vergogne contre ses seins et exigeant de moi une fidélité éternelle. Une semaine plus tard se déshabillait sous mes yeux un séminariste empoté d’une grande beauté, qui osait à peine regarder son sexe. La semaine suivante, j’avais devant moi un juvénile livreur de journaux, qui se mettait à me faire de l’œil avant même de me laisser le temps de lui en faire. Une semaine plus tard encore, je serrais dans mes bras la pensionnaire d’un internat. Il sanglotait de volupté et se donnait à moi comme une pucelle.

Bien souvent, je lui ai demandé ce qu’il en pensait. Je veux dire, je n’avais rien à lui offrir. Je prenais pleinement mon pied. Rien de plus. Alors qu’il me comblait, semaine après semaine, qu’avais-je à lui offrir en échange ?

À chaque fois que je lui ai posé cette question, il s’est moqué de moi. Si vous l’aviez entendu rire, tour à tour jeune prof de français, lutteur, apprenti maçon à la peau cuivrée et aux putains de mains ! Il s’enduisait bras et épaules d’huile solaire, arborait un large sourire. Qu’entends-tu par là, tu n’as rien à m’offrir ? me demandait-il. Tu es tout ce que je désire. Sécurité, confiance. J’ai horreur du changement. Aujourd’hui, je rentre à la maison, je sais ce que je vais trouver et ça me va très bien. Tu crois que c’est amusant de changer d’apparence tous les huit jours ? Il retirait son jean, s’enduisait jambes et cuisses et allait s’allonger au soleil, nu, sur la terrasse.

Ainsi vivions-nous ensemble. Chacun y trouvant son compte.

Un lundi après-midi, je suis rentré à l’improviste d’un voyage d’affaires. À l’époque, je travaillais encore dans le diamant. Alors que je glissais la clé dans la serrure, j’ai entendu quelqu’un qui, de l’autre côté de la porte, jouait du saxophone. Marc, me suis-je dit. Le vendredi, c’est sous les dehors d’une avocate qu’il m’avait souhaité bon voyage. Blonde, obstinée, sportive – il était irrésistible. Un bégaiement en prime. Une avocate qui bégaie, chaude comme une poêle dans laquelle on fait frire du lard ! Ce n’est pas sans mal que je m’étais détaché de lui le vendredi en question.

Planté devant la porte, je me demandais à quoi il ressemblerait cette fois. Je ne savais pas qu’il possédait un saxophone. Il en jouait comme un pied. Je décidai de ne pas lui tomber dessus sans prévenir, peut-être aurait-il honte des couacs qu’il alignait. Je retirai la clé de la serrure et appuyai sur la sonnette de mon appartement.

La porte s’ouvrit d’un coup et je me trouvai nez à nez avec un jeune Noir. Il portait un jean délavé et un t-shirt flottant. Salut, Jacob, fit-il, te voilà enfin. Regarde ce que j’ai acheté ce matin ! Bras tendus, il offrait à ma vue un vieux saxophone. Je l’ai astiqué trois fois, et il marche, écoute un peu ! Il porta l’instrument à ses lèvres puis, les yeux fermés, les joues bombées, souffla. L’instrument éructa un claironnement strident.

La porte s’ouvrit d’un coup et je me trouvai nez à nez avec un jeune Noir. Il portait un jean délavé et un t-shirt flottant. Salut, Jacob, fit-il, te voilà enfin. Regarde ce que j’ai acheté ce matin ! Bras tendus, il offrait à ma vue un vieux saxophone. Je l’ai astiqué trois fois, et il marche, écoute un peu ! Il porta l’instrument à ses lèvres puis, les yeux fermés, les joues bombées, souffla. L’instrument éructa un claironnement strident.

Je restai cloué sur place. Marc était un peu plus grand que moi. Sa peau était chocolat. Au niveau de ses lèvres, pressées sur le bec du saxophone, le brun prenait un aspect violacé. J’avais envie de le toucher, mais mon bras était figé. La musique me transperçait comme une lance.

Alors ? me demanda-t-il en rouvrant les yeux, qu’est-ce que t’en dis ? Je restai à court de mots. Il se mit à rire. Ose le dire, ça ressemble à rien. Forcément, avec toutes ces bosses. Et la anche qui est en sale état. Il n’empêche que c’est un bon instrument, j’aime bien sa sonorité. Mais avec ça, ajouta-t-il, levant la main droite en l’air, je ne serai jamais capable de jouer correctement.

Je posai les yeux sur sa main. Deux phalanges manquaient tant à l’index qu’au majeur. Le sang glacé, je le regardai dans les yeux. Le plus fou, dit-il un petit rire moqueur aux lèvres, en me forçant à prendre le saxo, le plus fou, c’est que malgré ça, je joue du piano.

Il gagna le salon, s’assit au piano à queue et se mit à enchaîner des accords. D’un pied, il battait la mesure tout en balançant le haut du corps. Puis, alors qu’il tournait la tête, un regard caustique dirigé vers moi, il entonna un air. Si vous aviez pu l’entendre ! The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees… Voix lascive et implorante, rugueuse comme une râpe. Et moi qui étais là comme un con avec le saxophone dans les mains. Toujours incapable de prononcer le moindre mot. Il s’arrêta alors, s’approcha de moi et m’embrassa. Il exhalait une odeur capiteuse sucrée et épicée.

Ainsi a commencé la semaine qui allait nous être fatale. Nous ne dormions pratiquement plus. J’étais insatiable.

Peut-être ai-je, au fil des années, trop fait défiler dans ma tête et dans tous les sens cette dernière semaine, la ruminant comme une vache son herbe. Peut-être est-ce après tout normal si les souvenirs que l’on garde des derniers jours passés avec une personne donnée paraissent au final prédominer sur le reste. Quoi qu’il en soit, le Marc de cette semaine-là est gravé en moi. Mais je ne saurais en parler. Rien de ce que je pourrais dire n’approcherait un tant soit peu la vérité. Au point, je le crains, que ça en serait ridicule. Évoquer certaines choses suffit parfois à les détruire… C’est… » (Clic.)

[…]

(Clic.) « Désolé. Je me sens vite fatigué ces derniers temps. Je vais essayer de ne plus m’emporter.

La dernière semaine avec Marc… J’allais et venais comme un soulographe. Tout ce que je voulais, c’était prendre le plus de plaisir possible, rien d’autre. Pour gagner du temps, on ne se faisait pas à manger, on réservait une table dans les restos les plus chic. À l’époque, je gagnais déjà pas mal. Pas au point de tapisser ma chambre avec des billets de 1000, quoi que… Des années durant, j’avais rogné sur le moindre centime. Attention, je ne manquais de rien, je mangeais de la viande tous les jours – certes, plus souvent de la saucisse que du beefsteak. Jamais une goutte de vin. J’avais deux costumes, portant l’un quand l’autre était à la blanchisserie. N’ayant pas de voiture, je prenais systématiquement les transports en commun. Je me disais : c’est ainsi qu’on devient riche. D’ailleurs, c’était plutôt bien parti. J’avais presque fini de payer mon appartement, j’étais déjà propriétaire de mon entreprise, mon compte bancaire présentait un solde à six chiffres, pas avec le signe - devant. Ce dont je parle, c’est du début des années soixante. À l’époque, un franc, c’était encore un franc.

La dernière semaine avec Marc… J’allais et venais comme un soulographe. Tout ce que je voulais, c’était prendre le plus de plaisir possible, rien d’autre. Pour gagner du temps, on ne se faisait pas à manger, on réservait une table dans les restos les plus chic. À l’époque, je gagnais déjà pas mal. Pas au point de tapisser ma chambre avec des billets de 1000, quoi que… Des années durant, j’avais rogné sur le moindre centime. Attention, je ne manquais de rien, je mangeais de la viande tous les jours – certes, plus souvent de la saucisse que du beefsteak. Jamais une goutte de vin. J’avais deux costumes, portant l’un quand l’autre était à la blanchisserie. N’ayant pas de voiture, je prenais systématiquement les transports en commun. Je me disais : c’est ainsi qu’on devient riche. D’ailleurs, c’était plutôt bien parti. J’avais presque fini de payer mon appartement, j’étais déjà propriétaire de mon entreprise, mon compte bancaire présentait un solde à six chiffres, pas avec le signe - devant. Ce dont je parle, c’est du début des années soixante. À l’époque, un franc, c’était encore un franc.

Arriva alors cette semaine avec Marc. En deux ou trois jours, on a claqué la moitié de mes économies. Tout ce qui nous passait par la tête, on le faisait, sans réfléchir. J’en avais rien à foutre. Marc voulait des vêtements ? Dans toutes les couleurs de l’arc en ciel ? Et de ces casquettes, chapeaux, chaussures qu’on ne peut regarder sans avoir mal aux yeux ? Je les lui achetais. On a loué une voiture de sport à toit ouvrant, on a fait un aller et retour à Paris pour une nuit de fête. On a passé une des nuits suivantes dans une suite de luxe du Century. Ah ! si vous aviez pu voir ça. Champagne, huîtres, petit déjeuner au lit. Dès que j’apercevais un des membres du personnel, je lui donnais cent balles de pourboire. Histoire de m’amuser. De voir leur tronche.

Je n’ai pas travaillé une seconde. Le secteur du diamant pouvait aller se faire tâter. Mon bureau est resté fermé et, à la maison, le téléphone décroché. Le jeudi après-midi, je m’en souviens très bien, quelqu’un a sonné à la porte. Le diamantaire de la 52nd Street, un petit gros, a fait son apparition dans l’encadrement de la porte. Un type louche. Il écumait de rage. Il arrivait des États-Unis avec un lot de diamants bruts. À Zaventem, il avait été embêté par les douaniers ; malgré tout, après avoir demandé au chauffeur de taxi de rouler à tombeau ouvert, il s’était pointé à mon bureau à l’heure exacte que nous avions fixée une semaine plus tôt. Il avait attendu une demi-heure, s’était mis à tourner comme un ours en cage, à fulminer des imprécations, avait en vain composé mon fucking numéro privé, et patati et patata, bref, il était là goddammit, pour qui j’me prenais à la fin. Encore un peu et il me jetait ses diamants à la figure.

Je l’avais écouté, bouche bée. Notre rendez-vous m’était complètement sorti de la tête. Je dus me maîtriser pour ne pas éclater de rire. Marc n’eut pas autant de scrupules. Il en pissait dans son pantalon. Le gros New-Yorkais le considéra de la tête aux pieds avant de poser à nouveau son regard sur moi. Les yeux révulsés, il a poussé des jurons. Ça a eu le don de me taper sur les nerfs. Je lui ai donné un reçu en échange des diamants, lui ai claqué la porte au nez, ai rangé les pierres dans mon petit coffre-fort, puis j’ai oublié toute l’affaire.

J’ai retrouvé Marc dans la salle de bains. Il s’apprêtait à prendre un énième bain. Monsieur se lavait et se fourbissait comme s’il tenait à perdre sa couleur chocolat. Dans le slip blanc qu’il n’avait pas encore ôté, son sexe formait un sacré renflement. Il s’est penché, a tendu la main sous le robinet pour sentir si l’eau était assez chaude. Il a alors tourné la tête, m’a vu. Il a ricané. Sous le coton, je voyais son désir grandir toujours plus.

J’ai retrouvé Marc dans la salle de bains. Il s’apprêtait à prendre un énième bain. Monsieur se lavait et se fourbissait comme s’il tenait à perdre sa couleur chocolat. Dans le slip blanc qu’il n’avait pas encore ôté, son sexe formait un sacré renflement. Il s’est penché, a tendu la main sous le robinet pour sentir si l’eau était assez chaude. Il a alors tourné la tête, m’a vu. Il a ricané. Sous le coton, je voyais son désir grandir toujours plus.

Le lendemain, vendredi matin, c’est moi qui suis dans la salle de bains. Je suis en train de me raser et, je ne l’oublierai jamais, je regarde dans le miroir quand – à cause de la crème à raser qui transforme la moitié de mon visage en masque mortuaire, ou du rasoir dont je viens de poser la lame sur mon cou, juste au-dessus du pouce avec lequel je tiens ma peau tirée, ou bien de la fatigue, je n’en sais rien –, je me regarde dans le miroir quand je me mets à trembler sur mes jambes. Au point de devoir me cramponner au lavabo. Jacob, je me dis, Jacob, qu’est-ce qui se passe ? Et, pour la première fois de la semaine, voilà que je me prends à réfléchir. Tel un somnambule qui se réveille en sursaut au bout de quatre jours.

Le visage barbouillé de crème à raser, le rasoir à la main, je suis retourné dans la chambre. Couché sur le ventre, Marc grognait et soupirait, bras sous l’oreiller. Il lui fallait un certain temps, le matin, pour émerger. Un bon diesel, ça démarre pas au quart de tour, avait-il l’habitude de dire. Quand j’ai ouvert les rideaux, il a tourné la tête du côté opposé à la fenêtre. Son dos musclé luisait, noir et vulnérable.

Je m’assieds près de lui, me mets à lui secouer le bras. Marc ! je crie, Marc ! Il lève la tête vers moi, soulève une paupière. Hein ? Quoi ? il gémit. Marc, j’ai réfléchi. Petit rigolo, il soupire. Et laisse retomber sa tête sur l’oreiller. Non, écoute-moi. Je peux plus me passer de toi, je le sens. L’idée de te perdre, ça me rend malade. Sadique, fous-moi la paix, réplique Marc qui tire l’oreiller sur sa tête. Arrête ! je crie et lui arrache l’oreiller des mains avant de tirer son corps vers moi. Il rouspète, il proteste, mais le voilà enfin assis. Il se gratte les coudes et, les yeux plissés, regarde autour de lui. Marc, je lui dis, écoute, je veux que tu restes tel que tu es en ce moment, tu n’as pas le droit de changer. T’as de la mousse sur la figure, il réplique. Écoute-moi à la fin ! Après-demain, c’est dimanche, mais je ne veux pas que tu changes ! Tu dois rester comme tu es ! C’est tout ce que t’avais à me dire ? il grommelle. On va arranger ça. Mais laisse-moi d’abord pioncer cinq minutes. Il tombe en arrière sur le matelas ; moi, je me mets à crier, à hurler et, tout à coup, ma main se dresse pour le frapper. C’est la main qui tient le rasoir. Je parviens tout juste à me retenir. Je me tais.

Ce silence alarme bien plus Marc que tout le boucan que j’ai fait avant. Il ouvre ses yeux sombres, les pose sur la lame puis sur mon visage qui n’a plus besoin de crème à raser pour paraître blanc comme un linge. Une seconde suffit à Marc pour être tout à fait réveillé. C’est quoi le problème ? me demande-t-il. Je répète ce que je viens de lui dire. Il pouffe presque de rire, je le vois à sa tête, mais parvient à se contrôler. Eh bien, eh bien, dit-il, c’est la première fois que t’as envie de baiser avec la même personne pendant plus d’une semaine. C’est pas ça, je rétorque. Le son de ma voix me fait peur. Non, c’est pas ça, quoi que, c’est bien ça, oui, mais c’est autre chose aussi, il s’agit de toi, je ne veux pas que tu changes, ce que tu es aujourd’hui, faut pas que ça disparaisse comme ça, sans plus. Marc en reste bouche bée. Mais Jacob, voyons, dit-il, c’est impossible, im-pos-sible. Je détourne les yeux sans rien répondre. Je rentre la lame dans le manche. Et d’ailleurs, dit-il, pourquoi veux-tu me garder tel que je suis cette semaine ? Hé ! Jacob, regarde-moi !

Ce silence alarme bien plus Marc que tout le boucan que j’ai fait avant. Il ouvre ses yeux sombres, les pose sur la lame puis sur mon visage qui n’a plus besoin de crème à raser pour paraître blanc comme un linge. Une seconde suffit à Marc pour être tout à fait réveillé. C’est quoi le problème ? me demande-t-il. Je répète ce que je viens de lui dire. Il pouffe presque de rire, je le vois à sa tête, mais parvient à se contrôler. Eh bien, eh bien, dit-il, c’est la première fois que t’as envie de baiser avec la même personne pendant plus d’une semaine. C’est pas ça, je rétorque. Le son de ma voix me fait peur. Non, c’est pas ça, quoi que, c’est bien ça, oui, mais c’est autre chose aussi, il s’agit de toi, je ne veux pas que tu changes, ce que tu es aujourd’hui, faut pas que ça disparaisse comme ça, sans plus. Marc en reste bouche bée. Mais Jacob, voyons, dit-il, c’est impossible, im-pos-sible. Je détourne les yeux sans rien répondre. Je rentre la lame dans le manche. Et d’ailleurs, dit-il, pourquoi veux-tu me garder tel que je suis cette semaine ? Hé ! Jacob, regarde-moi !

J’évitai de le regarder car je savais ce qu’il allait faire. Il se proposait de m’amuser comme s’il avait eu affaire à un enfant. Hé ! Jacob, répéta-t-il en direction de mon dos, mais t’as pas vu mon nez tout écrasé, on dirait une figue, y ressemble à rien. Et mes cheveux crépus ! Tu crois que c’est drôle de se trimballer avec des poils pubiens sur le crâne ? Et regarde-moi ça, il me manque des doigts, et que dire de mes lèvres ? Tu sais tout aussi bien que moi pourquoi, dans la voiture d’un nègre, les essuie-glaces sont à l’intérieur.

Il ne s’arrêtait plus. J’ai essayé de résister, gardant le silence, mais à la fin, j’ai dû m’avouer vaincu. Approche ton nez, je pue de la gueule ! qu’il criait. Comme n’importe quel gros lard qui traîne au pieu, j’ai rétorqué. La glace était rompue. Il a jeté ses bras autour de mon cou et m’a soufflé son haleine nuiteuse en pleine figure. Je me suis dégagé de son étreinte et enfui à la salle de bains. Riant aux éclats, il a balancé les oreillers dans ma direction.

Mais ce jour-là, je ne me suis pas rasé, ni le lendemain d’ailleurs. De même, le dimanche fatidique, j’ai laissé le rasoir dans son étui. Ensuite, depuis ma fuite en Espagne et toutes les années où je vis dans ce pays, je ne me suis plus jamais rasé. Bien entendu, je demande de temps à autre à un barbier – on en trouve des dizaines à Madrid – de tailler ma barbe et ma moustache.

Mais revenons à ce vendredi matin. À la table du petit déjeuner, l’incident semblait bel et bien oublié. Toutefois, à mesure que les poils poussaient sur mon menton et mes joues, la fébrilité me gagnait. Le vendredi, ça allait encore. Nous nous abandonnâmes à la même petite vie que les trois ou quatre jours précédents : faire les courses, dépenser une fortune en bricoles dont nous n’avions absolument pas besoin, acheter toutes les places d’un bateau-mouche pour une excursion privée dans le port non sans avoir embarqué clandestinement à bord coupes et champagne de façon à porter un toast, avec l’équipage, à la Boerentoren qui, au loin, dominait entrepôts, grues et mouettes. En raison de sa forme, nous avons proclamé ce gratte-ciel personnification de la ville d’Anvers et de tous ses habitants. Empotés, mollassons ! Empotés, mollassons ! criait Marc, je n’oublierai jamais la scène. Le steward, qui avait combattu au Congo, faillit lui coller un pain. Tu veux goûter du mollasson ! rugissait l’ancien para qui balança son champagne, coupe et tout le tralala dans l’eau de l’Escaut. C’est à peine s’il nous laissa le temps de descendre du bateau. Dans la foulée, la Zoologie, le cinoche, l’Ancienne Belgique, un club de jazz…

Mais aux premières heures du jour, nous voilà au café Den Engel, devant un dernier digestif. Je me frotte le menton, il est tout râpeux, je le sens et ça me reprend. Je garde ça pour moi, reste les yeux rivés sur mon verre de genièvre, dessinant avec le pied de petits cercles mouillés sur la table, les uns à côté des autres, une rangée de pièces de cinq francs. Marc me voit à l’œuvre et comprend. Je sais qu’il me voit faire et qu’il comprend. Mais aucun de nous deux n’aborde le sujet.

Mais aux premières heures du jour, nous voilà au café Den Engel, devant un dernier digestif. Je me frotte le menton, il est tout râpeux, je le sens et ça me reprend. Je garde ça pour moi, reste les yeux rivés sur mon verre de genièvre, dessinant avec le pied de petits cercles mouillés sur la table, les uns à côté des autres, une rangée de pièces de cinq francs. Marc me voit à l’œuvre et comprend. Je sais qu’il me voit faire et qu’il comprend. Mais aucun de nous deux n’aborde le sujet.

Notre journée se termine ainsi dans l’abattement, à cinq heures et demie du matin. Les chaises du Den Engel sont déjà sur les tables, les cendriers ont disparu, nous payons nos consommations et tirons la porte derrière nous. Nous voici sur les pavés de la Grand-Place, il fait presque jour. Alors que je monte sans tarder dans la voiture, Marc va uriner contre les rochers qui forment le socle de la statue de Brabo. Et tandis qu’il pisse, je le vois lever les yeux vers l’énorme main coupée en bronze que le soldat romain, après avoir terrassé le géant, jeta, tel un discobole, dans l’Escaut, pour l’éternité et des poussières. Marc secoue sa belle tête comme pour dire : ris tant que tu veux, avec ton géant. Moi, j’ai affaire avec ce bonhomme-là. Il me manque des doigts, je sais ce que c’est. Sans prononcer le moindre mot, il me rejoint et nous rentrons en silence.

Le lendemain, le samedi, nous faisons comme si de rien n’était. Nous nous levons tard, chantons, rions, sifflotons comme s’il y allait de nos vies. Dingue ce qu’on peut se mentir l’un à l’autre et à soi-même ! On se la joue gaie, vous voyez ce que je veux dire ? Genre : tu reprendras bien un peu de café, Marc ? Tu veux que je te chauffe du lait ? Tiens, Jacob, je te laisse le dernier croissant. Non, prends-le, Marc, j’en ai assez mangé comme ça. Allez, arrête tes simagrées, t’as encore faim. Non, je te promets, allez, fais-moi plaisir. Non, désolé. Non je t’en prie, non, vraiment… Spectacle lamentable. Question : est-on mieux loti avec quelqu’un qui ne cache pas ce qui le tracasse ?

Moi, je ne suis pas comme ça, et je ne l’étais pas non plus à l’époque. J’ai enfoui ma tête dans le sable, chanté, ri et siffloté à m’en rendre malade. On est retournés en ville, encore et toujours des boutiques, des clubs et des boîtes, l’argent jeté par les fenêtres, la carte bancaire enfournée dans le terminal, pour enfin atterrir à la discothèque The Shark. Là, je vais aux toilettes, Marc me suis, fâché. Il commence à me secouer dans tous les sens. Il était déjà près de onze heures du soir. J’avais perdu toute notion du temps, il aurait tout aussi bien pu être quatre heures de l’après-midi. C’est quoi le problème ? qu’il me siffle à la figure. Comment ça, le problème ? Oui, le problème ! Il me pousse contre le mur. Prenant peur, la dame pipi s’éclipse. Filer trois mille balles de pourboire au videur ! t’es tombé sur la tête ou quoi ! tu veux qu’ils nous zigouillent pour nous prendre notre fric ? Je ne savais pas quoi lui répondre, je ne me souvenais même plus avoir donné une telle somme. Et picoler comme ça, continue Marc, en me secouant de plus belle, à quoi ça te sert ? C’est pas pour le plaisir, tiens, regarde-toi, regarde ta tronche dans la glace, t’as une tête pire qu’un clodo. Il me pousse devant la glace accrochée au-dessus du lavabo crasseux. Il avait raison. Ma barbe de trois jours me donnait un visage plombé et émacié, j’avais les yeux injectés de sang. Ça fait deux ou trois heures que j’essaie de te calmer, ajoute Marc en déglutissant avec difficulté, mais tu m’écoutes même pas, c’est quoi le problème bon sang ? J’en ai jusque là, je me casse, tu viens ou tu restes ?

D’un coup, la porte s’ouvre. Le videur, un balèze d’au moins un mètre quatre-vingt-dix, remplit l’encadre- ment. Il tient la tête penchée, plante un pouce dans les poches de son pantalon, avance sa bedaine et crache par terre. Alors les gars, dame pipi me dit qu’y a de la bagarre ? On se croit où ? Il fait un pas en avant, pose son bras massif sur mon épaule et ricane. Joli minois, hein, fait-il en désignant Marc du menton, enfin tant qu’on n’y touche pas. Je m’apprête à prendre la parole, mais le videur m’impose le silence. Écoute mon petit gars, dit-il à Marc, ce monsieur-là, c’est un vieil ami. Lui chercher des noises, c’est m’en chercher à moi, et j’aime pas ça. On va donc se mettre d’accord, toi et moi. Tu présentes tes excuses à monsieur, et tu dégages. Marc garde le silence. Le videur place une main derrière son oreille : Comment ? Marc garde le silence. Répète après moi, dit le videur : Je suis désolé. Marc garde le silence. Répète, dit le portier. Marc regarde ses chaussures et répète après lui. Plus fort ! Marc répète, plus fort. Eh bien voilà, dit le videur, c’était pas plus difficile que ça. Maintenant, dégage de ma vue avant que je change d’avis. Marc quitte les lieux. Je m’apprête à le suivre, mais le videur me retient. Je veux pas me mêler de ça, monsieur, me dit-il, mais laissez-le partir. Qui sait si, avant d’avoir pu dire ouf, vous allez pas vous retrouver avec un couteau dans le bide, je sais de quoi je parle, ça fait un bail que je bosse ici. Monsieur est à la recherche d’une chatte avec une poignée, bah, à chacun ses goûts. Mais choisissez plutôt un petit gars de chez nous, c’est pas ça qui manque. Une kyrielle d’arguments, jusqu’à ce que je sorte mon portefeuille et lui donne un autre pourboire substantiel. Merci, il tapote de l’index la visière de sa casquette et tient la porte ouverte devant moi. Jouant des coudes, je me fraie un chemin à travers la masse des danseurs, remonte la rue où j’ai juste le temps de voir un taxi avec Marc à son bord disparaître au carrefour.

D’un coup, la porte s’ouvre. Le videur, un balèze d’au moins un mètre quatre-vingt-dix, remplit l’encadre- ment. Il tient la tête penchée, plante un pouce dans les poches de son pantalon, avance sa bedaine et crache par terre. Alors les gars, dame pipi me dit qu’y a de la bagarre ? On se croit où ? Il fait un pas en avant, pose son bras massif sur mon épaule et ricane. Joli minois, hein, fait-il en désignant Marc du menton, enfin tant qu’on n’y touche pas. Je m’apprête à prendre la parole, mais le videur m’impose le silence. Écoute mon petit gars, dit-il à Marc, ce monsieur-là, c’est un vieil ami. Lui chercher des noises, c’est m’en chercher à moi, et j’aime pas ça. On va donc se mettre d’accord, toi et moi. Tu présentes tes excuses à monsieur, et tu dégages. Marc garde le silence. Le videur place une main derrière son oreille : Comment ? Marc garde le silence. Répète après moi, dit le videur : Je suis désolé. Marc garde le silence. Répète, dit le portier. Marc regarde ses chaussures et répète après lui. Plus fort ! Marc répète, plus fort. Eh bien voilà, dit le videur, c’était pas plus difficile que ça. Maintenant, dégage de ma vue avant que je change d’avis. Marc quitte les lieux. Je m’apprête à le suivre, mais le videur me retient. Je veux pas me mêler de ça, monsieur, me dit-il, mais laissez-le partir. Qui sait si, avant d’avoir pu dire ouf, vous allez pas vous retrouver avec un couteau dans le bide, je sais de quoi je parle, ça fait un bail que je bosse ici. Monsieur est à la recherche d’une chatte avec une poignée, bah, à chacun ses goûts. Mais choisissez plutôt un petit gars de chez nous, c’est pas ça qui manque. Une kyrielle d’arguments, jusqu’à ce que je sorte mon portefeuille et lui donne un autre pourboire substantiel. Merci, il tapote de l’index la visière de sa casquette et tient la porte ouverte devant moi. Jouant des coudes, je me fraie un chemin à travers la masse des danseurs, remonte la rue où j’ai juste le temps de voir un taxi avec Marc à son bord disparaître au carrefour.

J’ai retrouvé Marc à l’appartement. Assis sur une chaise de la cuisine en train de jouer du saxophone. Je voulais m’excuser mais, ne sachant par où commencer, je suis resté planté là à bredouiller et bégayer. Dans un premier temps, Marc a continué à jouer en me regardant comme si j’étais invisible. Puis il a posé le saxo sur ses genoux. Qu’est-ce que j’en ai à foutre, a-t-il dit avec lassitude, demain à cette heure j’aurai une tout autre apparence. J’ai jeté un œil sur la pendule. Il était minuit et demi. J’en ai plus que ras le bol, il a ajouté, encore heureux que j’aie le saxo, sinon ce serait vraiment à chier, je veux me débarrasser de ce physique aussi vite que possible.

Comment peux-tu dire ça ? j’ai demandé. Je n’ai jamais rien vécu d’aussi beau que toi, tel que tu es, cette semaine. Fais pas attention à ce que disent les autres. Qui parle des autres ? a répliqué Marc. Je me contrefiche de ce videur. C’est de toi dont je parle, t’es plus normal, et plus les jours passent, pire c’est. Tu me fais douter de tout.

Comment peux-tu dire ça ? j’ai demandé. Je n’ai jamais rien vécu d’aussi beau que toi, tel que tu es, cette semaine. Fais pas attention à ce que disent les autres. Qui parle des autres ? a répliqué Marc. Je me contrefiche de ce videur. C’est de toi dont je parle, t’es plus normal, et plus les jours passent, pire c’est. Tu me fais douter de tout.

Je ne savais quoi rétorquer. Marc a poussé un soupir. Pour commencer, arrêtons de parler de ça et allons dormir. Demain matin, je veux aller de bonne heure aux puces pour acheter des anches pour mon saxo, tu crois qu’ils en auront ?

Dès neuf heures du matin, le lendemain, le dimanche, le dernier jour que nous allions passer ensemble, nous déambulions sur le marché aux Oiseaux. Il faisait un temps magnifique. Marc était encore plus beau que les jours précédents. La perspective d’être libéré le soir même lui donnait des ailes. Il fendait avec aisance la foule, dansait plus qu’il ne marchait, tout le monde se retournait sur nous. J’essayais de progresser à la même cadence, me frottant le menton qui se confondait avec ma barbe de quatre jours.

Marc trouva ses anches, nous avons mangé une gaufre, acheté des fleurs et un ou deux sandwiches. Il était déjà midi passé lorsque nous sommes rentrés à la maison. Marc ne tarda pas à tester les anches. J’ai fait du café. Nous avons mangé les sandwiches et Marc s’est remis à jouer du saxophone.

Deux heures et demie sonnèrent. Nous avons évoqué les différentes façons de passer le reste de l’après-midi : promenade dans le parc municipal ou sur la plage Sainte-Anne, représentation en matinée au KNS, concert sur la Groenplaats ou, une fois de plus, cinéma, mais pour telle chose il était trop tard, pour telle autre il faisait trop beau et pour le reste, l’envie nous manquait. En définitive, nous sommes restés à la maison. Marc alterna saxo et piano. Calé dans un fauteuil, je l’écoutais, le regardais et me frottais le menton.

En une semaine, il avait fait beaucoup de progrès au saxo. S’il jouait mieux du piano, il tirait à présent du cuivre une musique rythmée, ronde et gaie. Comment y parvenait-il avec ses huit doigts, je n’en sais rien. Il s’interrompit à plusieurs reprises, histoire, soi-disant, de boire un verre. Mais je savais que c’était pour tout autre chose, à savoir jeter un œil sur la pendule. Les heures s’écoulaient trop lentement à son goût ; pour moi, elles défilaient. Nous échangions peu de paroles.

Et nous qui, les jours précédents, avions mangé dans les meilleurs restaurants, vu se succéder dans nos assiettes ris de veau, homard et caviar, nous avons ouvert ce soir-là une boîte de cassoulet, fait griller quelques tranches de pain rassis et bu un Nescafé.

Ensuite, nous nous sommes couchés. Il y avait tant de fébrilité dans nos gestes qu’on eût dit qu’il nous fallait réapprendre à nous connaître. Puis nous avons retrouvé nos habitudes. Marc se montra plus dévoué que de coutume. Était-ce parce qu’il était content que la semaine touchât à sa fin, parce que j’avais de nouveau adopté un comportement normal, ou bien cherchait-il à me consoler ? Je n’en sais rien, mais la façon dont il m’a fait l’amour ce soir-là, ça avait quelque chose de formidable. Tout ce que je possède, je le donnerais pour revivre ce moment-là. Tout. Pourquoi sauvegarder les apparences, à présent que je suis vieux et décrépit ?

Tom Lanoye, dessin Roger Klaassen

À moitié endormi dans mes bras, Marc savourait le moment à peine écoulé. Il était déjà onze heures passées. J’ai doucement rabattu le drap pour le contempler une dernière fois. Il s’est réveillé. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Arrête, tu me fais peur. J’ai gardé les yeux posés sur lui. S’il te plaît, a-t-il ajouté, arrête. Pourquoi tu te prends la tête ? Dans quelques minutes, je serai un étudiant, une jeune recrue, une chanteuse, que sais-je encore… Jusqu’à présent, ça s’est toujours très bien passé, pourquoi t’en fais tout un plat cette fois ? J’ai haussé les épaules. Merde, Jacob, demain t’auras déjà oublié à quoi je ressemble en ce moment. Je m’apprêtais à le contredire quand il entreprit de m’embrasser et me caresser sans une seconde de répit. À minuit moins dix, il m’avait mis dans un tel état que je ne pus faire autrement que reprendre le lubrifiant dans la table de nuit. Allongé sur le dos, en appui sur ses coudes, il me regardait me préparer. Quand je me suis glissé en lui, il a renversé la tête en arrière et fermé les yeux, redoublant de frissons. Embrasse-moi, m’a-t-il demandé. Je me suis penché en avant et j’ai trouvé ses lèvres. Pendant ce temps, je faisais de lents va-et-vient en lui. Je n’oublierai jamais à quoi tu ressembles en ce moment, lui ai-je dit entre deux baisers. Assez de blabla, il a ronchonné, continue.

À moitié endormi dans mes bras, Marc savourait le moment à peine écoulé. Il était déjà onze heures passées. J’ai doucement rabattu le drap pour le contempler une dernière fois. Il s’est réveillé. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Arrête, tu me fais peur. J’ai gardé les yeux posés sur lui. S’il te plaît, a-t-il ajouté, arrête. Pourquoi tu te prends la tête ? Dans quelques minutes, je serai un étudiant, une jeune recrue, une chanteuse, que sais-je encore… Jusqu’à présent, ça s’est toujours très bien passé, pourquoi t’en fais tout un plat cette fois ? J’ai haussé les épaules. Merde, Jacob, demain t’auras déjà oublié à quoi je ressemble en ce moment. Je m’apprêtais à le contredire quand il entreprit de m’embrasser et me caresser sans une seconde de répit. À minuit moins dix, il m’avait mis dans un tel état que je ne pus faire autrement que reprendre le lubrifiant dans la table de nuit. Allongé sur le dos, en appui sur ses coudes, il me regardait me préparer. Quand je me suis glissé en lui, il a renversé la tête en arrière et fermé les yeux, redoublant de frissons. Embrasse-moi, m’a-t-il demandé. Je me suis penché en avant et j’ai trouvé ses lèvres. Pendant ce temps, je faisais de lents va-et-vient en lui. Je n’oublierai jamais à quoi tu ressembles en ce moment, lui ai-je dit entre deux baisers. Assez de blabla, il a ronchonné, continue.

Minuit a alors sonné à la pendule. Sous moi, j’ai sentis Marc se transformer. J’ai ouvert les yeux. Ils se sont posés sur le visage blanc et flasque d’un type de cinquante-deux ans. Je l’ai reconnu tout de suite. Marc était devenu moi.

Je ne cherche pas d’excuses. Le choc a tout simplement été trop violent. Je me suis détaché de cet homme qui était allongé sur le lit. J’ai crié, mais aucun son n’est sorti de ma bouche. Me sentant trahi et humilié, je me suis levé. J’ai ouvert le placard, y ai pris mon fusil, l’ai chargé et ai tiré sur Marc à bout portant au niveau de la poitrine. Une seule pensée m’habitait alors, je m’en souviens parfaitement : pourquoi n’ai-je pas fait ça plus tôt ?

Lorsque l’écho des coups de feu se fut dissipé, j’ai repris mes esprits et ai vu ce que je venais de faire. Des heures qui ont suivi, je ne garde qu’un vague souvenir. J’ai vomi et, croyez-moi ou pas, j’ai veillé le corps. Je ne saurais dire si j’ai pensé à quoi que ce soit. J’imagine que mon cerveau était vide.

Mais quand le jour a commencé à se lever, l’idée de la prison à vie s’est immiscée en moi. Une cage, des barreaux, toujours les mêmes visages, toujours la même absence de visages, ou rien que mon propre visage… J’ai balancé le fusil sur le lit à côté de Marc, entassé des vêtements dans une valise, fourré quelques statuettes précieuses et bijoux dans un sac. Dans mon coffre, j’ai pris tous mes chèques, mon argent en espèces et le lot de diamants du connard de la 52nd Street, puis suis parti en direction de la France.

Une bonne année plus tard, après avoir erré de ville en ville et connu échec sur échec, j’ai fini par atterrir en Espagne. Immobilier et tourisme international. Je pouvais me reposer sur ma connaissance des langues et mon talent en affaires ; grâce à mes activités dans le secteur du diamant, j’étais capable de me débrouiller dans toutes les métropoles du monde, sans compter que la chance a été amplement de mon côté. Je ne cherche pas à me vanter, mais sans moi, la Costa del Sol ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. Pour récompenser mes initiatives, on m’a donné la nationalité espagnole. Depuis, je vis sous un faux nom et avec un faux passé. Vous écarquilleriez les yeux si je vous disais ce qu’il était possible de faire dans le pays du Generalísimo, à condition d’avoir les bonnes relations, d’être docile et de brasser de grosses sommes.

Aujourd’hui, je suis un sujet espagnol respectable, fortu- né, domicilié à Madrid. Cela choque peut-être votre sens de la justice. Après tout, j’ai commis un meurtre. Vous estimez peut-être que j’aurais dû être puni. À quelle fin ? Je regrette mon geste. Mais rien ne saurait ramener Marc. Sa mort me hante, certes. Comme je l’ai dit, je le vois partout. Hier encore, le garçon d’ascen- seur dans son uniforme écarlate. Je l’ai reconnu, c’était lui à tel point que j’ai failli l’embrasser. Une tentation intolérable. Dieu merci, j’allais au cinquième et non au cinquantième. J’imagine la scène : un type de soixante-seize balais qui essaie d’embrasser un gars à peine majeur dans l’ascenseur, et lui demande ce qu’il a fichu pendant toutes ces années.

Aujourd’hui, je suis un sujet espagnol respectable, fortu- né, domicilié à Madrid. Cela choque peut-être votre sens de la justice. Après tout, j’ai commis un meurtre. Vous estimez peut-être que j’aurais dû être puni. À quelle fin ? Je regrette mon geste. Mais rien ne saurait ramener Marc. Sa mort me hante, certes. Comme je l’ai dit, je le vois partout. Hier encore, le garçon d’ascen- seur dans son uniforme écarlate. Je l’ai reconnu, c’était lui à tel point que j’ai failli l’embrasser. Une tentation intolérable. Dieu merci, j’allais au cinquième et non au cinquantième. J’imagine la scène : un type de soixante-seize balais qui essaie d’embrasser un gars à peine majeur dans l’ascenseur, et lui demande ce qu’il a fichu pendant toutes ces années.

Tout ce qu’il me reste de Marc, c’est une coupure de presse. Je l’ai découpée à la main dans De Gazet van Antwerpen, une semaine après les faits, assis à une terrasse en face de la gare de Marseille, et l’ai conservée. Elle est jaunie et ses bords s’émiettent. « Crime crapuleux à Anvers », peut-on lire en capitales. Sous ce titre, en caractères gras également, mais plus petits : ‘‘Diamantaire abattu par un homme de couleur.’’

‘‘La police d’Anvers a annoncé hier que le diamantaire Jacob Schönfeld, 52 ans, avait été retrouvé sans vie à son domicile de la Lange Leemstraat. C’est un de ses confrères, inquiet de ne pas avoir reçu livraison d’un lot de diamants, qui a découvert le corps. Le crime semble avoir eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Deux coups de feu ont été tirés sur la victime à bout portant, au niveau du cœur, avec sa propre arme, un fusil de chasse. Le tueur a emporté le portefeuille du diamantaire ainsi qu’un certain nombre d’objets de valeur, de l’argent et les diamants en question. L’homme, qui savait apparemment où se trouvaient tant l’arme que les objets de valeur, est en fuite. On pense qu’il s’agit d’un individu de couleur, d’environ 1 mètre 75, peau noire et yeux noirs, cheveux crépus noirs, carrure athlétique, âgé de 25 à 30 ans. Il lui manque deux doigts à la main droite.

‘‘Sur la base de plusieurs témoignages, la police a pu établir un portrait-robot. Dans les jours qui ont précédé le drame, M. Schönfeld a été vu en compagnie de cet homme de couleur dans de nombreux endroits de la ville. L’autopsie a révélé que M. Schönfeld a probablement eu des rapports intimes peu avant sa mort. Le parquet suppose que l’individu recherché a profité de cette intimité pour accéder au domicile de M. Schönfeld. Une fois son méfait accompli, il a tenté de maquiller son crime en suicide : sur l’arme, on a retrouvé les seules empreintes de la victime. L’enquête balistique exclut toutefois toute possibilité de suicide. Avec sang-froid, le criminel a effacé ses propres empreintes avant de presser les mains de la victime sur le fusil. Toute personne susceptible de fournir des renseignements complémentaires sur le suspect est priée de s’adresser au commissariat le plus proche…’’

Sous le texte, il y a une petite photo me représentant et un portrait-robot de Marc. Un portrait pas très ressemblant. Visage trop anguleux. Si vous voyiez son sourire ridicule, un trait entre deux lèvres éteintes. Bien entendu, ce portrait ne révèle rien de ses petits tétons durs, de ses reins tendus, ni de l’éclat d’ébène de son membre. Mieux vaut que j’évite de penser à la façon dont il se détachait sur son ventre noir et musclé.

Quand bien même cette reproduction est de piètre qualité, je la garde comme un bijou précieux. C’est tout ce qu’il me reste de Marc. J’ai de quoi m’arracher les cheveux quand je pense que j’ai oublié d’emporter son saxo.

Voilà. Ça y est, je crois… Ne vous inquiétez pas, si je vous raconte cette histoire à vous plutôt qu’à un autre, ce n’est pas pour une raison particulière. Tout repose sur le hasard. J’étais invité à l’ambassade de Belgique, j’ai là deux ou trois gros clients ; sur place, j’ai choisi au petit bonheur une adresse dans l’annuaire téléphonique, la vôtre. Ça doit vous faire bizarre de recevoir une bande sonore d’Espagne, de la part d’un inconnu, qui vous demande une seule chose : l’écouter. Je compte sur votre curiosité. Peut-être à tort. Il est possible que vous jetiez la bande sans l’avoir écoutée. Cela ne fera pas beaucoup de différence. Tant que j’ai l’illusion que quelqu’un me prête l’oreille.

Pour être tout à fait honnête, je dois vous avouer qu’en ce moment, je ne suis pas encore certain à cent pour cent de vous envoyer la cassette. Je pense que je le ferai. Enfin, imaginons que je vous l’envoie, et imaginons que vous l’écoutiez… J’espère que cela ne vous causera pas trop d’embarras. Oui, je sais bien, ça vous choque peut-être, et vous allez vous sentir obligé de mettre au courant la police. Ça m’est égal. Autant que je sache, un meurtre n’est jamais prescrit. Mais tenez bien compte du fait que la police, à supposer qu’elle s’occupe encore de cette affaire, est à la recherche d’un Noir d’environ cinquante ans, alors que moi, pour eux, je suis mort. Et qu’il vous faudra leur demander de retrouver la trace d’un respectable citoyen espagnol dont l’arbre généalogique remonte aux conquistadors. Ma barbe et ma peau tannée concourent à rendre encore plus crédible ce mensonge. Ici, à Madrid, il m’est arrivé de négocier des contrats de construction immobilière avec d’anciennes relations d’affaires anversoises. Ces types ne m’ont pas reconnu. Comment les policiers pourraient-ils me reconnaître, après vingt-quatre ans ? Encore une chose : les médecins me donnent tout au plus six mois. Pour ma part, si je me fie à mon état actuel, je ne m’en donne que trois. Aussi, dites au procureur qu’il n’attende pas, pour résoudre l’affaire, de venir passer ses vacances ici avec sa progéniture.

Pour être tout à fait honnête, je dois vous avouer qu’en ce moment, je ne suis pas encore certain à cent pour cent de vous envoyer la cassette. Je pense que je le ferai. Enfin, imaginons que je vous l’envoie, et imaginons que vous l’écoutiez… J’espère que cela ne vous causera pas trop d’embarras. Oui, je sais bien, ça vous choque peut-être, et vous allez vous sentir obligé de mettre au courant la police. Ça m’est égal. Autant que je sache, un meurtre n’est jamais prescrit. Mais tenez bien compte du fait que la police, à supposer qu’elle s’occupe encore de cette affaire, est à la recherche d’un Noir d’environ cinquante ans, alors que moi, pour eux, je suis mort. Et qu’il vous faudra leur demander de retrouver la trace d’un respectable citoyen espagnol dont l’arbre généalogique remonte aux conquistadors. Ma barbe et ma peau tannée concourent à rendre encore plus crédible ce mensonge. Ici, à Madrid, il m’est arrivé de négocier des contrats de construction immobilière avec d’anciennes relations d’affaires anversoises. Ces types ne m’ont pas reconnu. Comment les policiers pourraient-ils me reconnaître, après vingt-quatre ans ? Encore une chose : les médecins me donnent tout au plus six mois. Pour ma part, si je me fie à mon état actuel, je ne m’en donne que trois. Aussi, dites au procureur qu’il n’attende pas, pour résoudre l’affaire, de venir passer ses vacances ici avec sa progéniture.

Bref. Police ou pas… À vous de voir ce que vous en faites. Ce n’est pas ça qui va rendre la Terre plate. Je vous remercie de votre attention. » (Clic.)

[…]

* Traduit du néerlandais par Daniel Cunin. En novembre 2012, ce texte a fait l’objet d’un atelier de traduction organisé par le département de néerlandais de l’Université Paris IV-Sorbonne. Nous remercions les organisateurs, les participants ainsi que Tom Lanoye qui a autorisé la publication de la version française dans la revue Deshima, n° 7, 2013 et sur flandres-hollande.

Salim Jay commente Les Boîtes en carton de Tom Lanoye

La langue de ma mère, monologue : Tom Lanoye sur scène

(3) Celle parue dans un premier temps sous le titre Jeannot, que l’on doit à Léon Paschal, d’abord publiée dans la Revue de Belgique puis aux éditions P. Weissenbruch (1903) et enfin dans

(3) Celle parue dans un premier temps sous le titre Jeannot, que l’on doit à Léon Paschal, d’abord publiée dans la Revue de Belgique puis aux éditions P. Weissenbruch (1903) et enfin dans

J’appelle la Hollande un petit pays de rêve, parce que sa beauté ressemble à celle d’un rêve. Parfois elle est sévère, sauvagement inhospitalière, triste, – et parfois, par temps clair et tranquille, tout le pays resplendit avec ses arbres, ses cours d’eau, ses petites villes et ses habitants dans une magnificence indes- criptiblement douce, enrichissant tout d’un sens mystérieux, profond, qu’il est impossible de préciser ou de définir, et qui ressemble à ce qui est propre à tout ce qui est beau en rêve. Il faut avoir vu de la mer ma petite ville par un clair soir de septembre, au moment où le soleil se cache derrière le clocher, s’épanchant en reflets orange et or sur le ciel sans nuage, teinté d'un bleu verdâtre lumineux, au moment où les prairies et l’ombre des arbres se trouvent confondues dans une même couleur magique bleu de cire pour devenir une admirable unité, – au moment où ceux qui ont été traire reviennent d’un pas lourd, portant de chaque côté les seaux d’un bleu de cobalt, – au moment où tout ce qui retentit est harmonie, depuis l’heure qui sonne à la tour jusqu’au bruit d’une charrette qui s’en retourne vers la maison et où tout ce qui vit, depuis les rudes Hollandais jusqu’aux vaches pesantes, semble marcher dans la même félicité vespérale, pacifique et poétique, – pour comprendre combien tout cela ressemble à l’illusion merveilleuse de nos rêves…

J’appelle la Hollande un petit pays de rêve, parce que sa beauté ressemble à celle d’un rêve. Parfois elle est sévère, sauvagement inhospitalière, triste, – et parfois, par temps clair et tranquille, tout le pays resplendit avec ses arbres, ses cours d’eau, ses petites villes et ses habitants dans une magnificence indes- criptiblement douce, enrichissant tout d’un sens mystérieux, profond, qu’il est impossible de préciser ou de définir, et qui ressemble à ce qui est propre à tout ce qui est beau en rêve. Il faut avoir vu de la mer ma petite ville par un clair soir de septembre, au moment où le soleil se cache derrière le clocher, s’épanchant en reflets orange et or sur le ciel sans nuage, teinté d'un bleu verdâtre lumineux, au moment où les prairies et l’ombre des arbres se trouvent confondues dans une même couleur magique bleu de cire pour devenir une admirable unité, – au moment où ceux qui ont été traire reviennent d’un pas lourd, portant de chaque côté les seaux d’un bleu de cobalt, – au moment où tout ce qui retentit est harmonie, depuis l’heure qui sonne à la tour jusqu’au bruit d’une charrette qui s’en retourne vers la maison et où tout ce qui vit, depuis les rudes Hollandais jusqu’aux vaches pesantes, semble marcher dans la même félicité vespérale, pacifique et poétique, – pour comprendre combien tout cela ressemble à l’illusion merveilleuse de nos rêves…  I call Holland a dreamy country because its beauty is as that of a dream. Sometimes it is black, wildly inhospitable and dispiriting – and suddenly, in calm, mild weather, the entire country with its trees, canals, cities and inhabitants sparkles in an indescribable tender radiance, enhancing every- thing with a deep mysterious meaning impossible to explain or describe more fully, and resembling the peculiar beauty of dreams. One must have seen my little city from the sea on a still, clear September eve, when the sun goes to hide behind the bell-tower, flooding the cloudless, luminous blue-green heavens with orange and gold, when pastures and the shadows of trees merged in a fairy tinted blue haze unite in wondrous harmony – when the milkers come home with heavy tread, balancing at their sides the pails of cobalt blue – when all that sounds is harmonious from the striking of the clock on the tower to the rattling of a homeward driving cart, and all that breathes from the coarse Hollanders to the dull cows seems wrapped in this selfsame peaceful, poetic evening bliss – one must have seen it thus to understand how much all this resembles the wondrous illusion of our dreams…

I call Holland a dreamy country because its beauty is as that of a dream. Sometimes it is black, wildly inhospitable and dispiriting – and suddenly, in calm, mild weather, the entire country with its trees, canals, cities and inhabitants sparkles in an indescribable tender radiance, enhancing every- thing with a deep mysterious meaning impossible to explain or describe more fully, and resembling the peculiar beauty of dreams. One must have seen my little city from the sea on a still, clear September eve, when the sun goes to hide behind the bell-tower, flooding the cloudless, luminous blue-green heavens with orange and gold, when pastures and the shadows of trees merged in a fairy tinted blue haze unite in wondrous harmony – when the milkers come home with heavy tread, balancing at their sides the pails of cobalt blue – when all that sounds is harmonious from the striking of the clock on the tower to the rattling of a homeward driving cart, and all that breathes from the coarse Hollanders to the dull cows seems wrapped in this selfsame peaceful, poetic evening bliss – one must have seen it thus to understand how much all this resembles the wondrous illusion of our dreams…