« Et voilà tous les sens éveillés »

Il faut regarder les œuvres d’art comme on regarde un paysage,

avec du rêve, avec son rêve à soi.

Octave Mirbeau

Caspar Visser ’t Hooft est entré en littérature en 2005. Les éditions IJzer, sises à Utrecht, ont alors publié Sprekend portret (Portrait parlant), une novelle qui a pour cadre et les Pays-Bas et la France. Deux ans plus tard suivait une autre histoire se situant entre la nouvelle et le roman, De ring van de keizerin (L’Anneau de l’impératrice) et en 2009 le recueil de nouvelles Ontwaken (S’éveiller). En cette fin 2010 paraît son premier roman, Koningskinderen (Enfants de roi). Une bonne occasion de s’entretenir avec cet auteur établi depuis longtemps en France, qui a pris la peine de nous répondre en français.

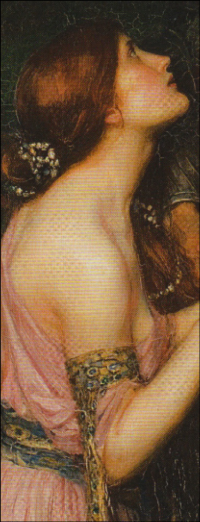

D.C. Vos deux premiers livres s’ouvrent dans une salle d’exposition, l’un devant le portrait d’Anne de Clèves peint par Holbein, l’autre devant des toiles du paysagiste de Dordrecht Albert Cuyp (1620-1691). Cet attrait pour la peinture apparaît également à travers les couvertures que vous avez, avec votre éditeur, retenues pour vos livres (par exemple Lamia du préraphaélite anglais John William Waterhouse pour Koningskinderen). Quelle place accordez-vous au juste à l’art pictural ? Comment l’intégrez-vous dans vos textes, sachant que votre prose accorde une belle place aux paysages ou encore à des réflexions sur la perspective ?

C.V.H. Il existe, cela me paraît évident, un parallèle entre l’écriture et le geste du peintre. Mon goût pour l’art pictural se limite à l’art figuratif. C’est là qu’on trouve cette « tromperie » si efficace qui est la seule à pouvoir vraiment apporter du neuf. L’art figuratif des plus grands peintres prétend imiter la réalité là où en fait il la configure (c’est ce que j’appelle sa « tromperie »). Ainsi, c’est comme s’il « cachait » ce qui est novateur (les éléments de la configuration) sous les formes de l’ancien (l’imitation de la réalité). Du coup, le spectateur est invité à faire un effort, à aller à la recherche de ce qui est neuf (effort conscient ou souvent à moitié conscient), comme s’il allait à la recherche d’un trésor. Et ce qui demande un effort, on l’apprécie au final bien plus que ce qui se donne trop facilement. Le neuf que le spectateur arrive à apprécier est d’ailleurs plus porteur de changement chez lui-même que ne peut l’être la nouveauté qu’il n’apprécie que de façon superficielle, car allant trop de soi, étant trop facilement accessible. C’est le problème d’un certain art moderne (souvent non figuratif) trop porté à s’afficher comme novateur : le nouveau ne se cache pas, il s’étale et ainsi perd de sa force. On s’ennuie.

Est-ce là ce que je cherche à faire aussi, au niveau de l’écriture ? Cacher du neuf sous une apparence d’ancien ? D’où aussi mon goût pour « le passé », pour les contes et les légendes ? Peut-être. Souviens-toi de ton avenir – ton passé cache encore du nouveau.

D.C. On relève dans plusieurs de vos histoires comme une béance entre un personnage donné (géné- ralement un homme, une femme dans « Sneeuw voor de zon », un homme et une femme dans Koningskinderen) et sa famille. Dans le même temps, le narrateur que vous êtes semble accorder une place importante à la famille. N’y a-t-il pas un parallèle entre cette « béance » et la nostalgie qui transparaît dans bien des pages ?

D.C. On relève dans plusieurs de vos histoires comme une béance entre un personnage donné (géné- ralement un homme, une femme dans « Sneeuw voor de zon », un homme et une femme dans Koningskinderen) et sa famille. Dans le même temps, le narrateur que vous êtes semble accorder une place importante à la famille. N’y a-t-il pas un parallèle entre cette « béance » et la nostalgie qui transparaît dans bien des pages ?

C.V.H. Cette béance suscite peut-être un désir de famille, ce qui s’exprime dans le cas de certains de mes personnages par la nostalgie d’une réalité familiale passée et perdue. Mais il se peut que cette béance se nourrisse en quelque sorte de nostalgie. Laquelle paralyse et empêche une démarche active de fondation de famille. Cette « paralysie » est peut-être même voulue. Allez savoir.

D.C. De ring van de keizerin propose en guise de prologue un conte que vous présentez comme la traduction d’un texte allemand de 1804, mais qui est en réalité de votre main. Certains passages de vos livres s’inscrivent incontestablement dans ce genre littéraire. Votre roman qui paraît en cette fin d'année porte d’ailleurs comme sous-titre : « Un conte de notre temps » et il confère aussi une grande importance au thème de la formation des légendes. Comment tissez-vous les liens entre conte, légende et souvenirs, étant donné que la plupart de vos personnages tentent de « se souvenir de leur futur », ainsi que l’annonce le proverbe placé en exergue à Sprekend portret ?

C.V.H. Notre passé renferme de l’avenir. Le temps s’écoule si vite. Comme je l’ai écrit dans Koningskinderen, en m’inspirant de Proust, il nous arrive de vivre des moments forts – je pense surtout à certaines rencontres – sans que nous nous rendions compte de leur portée. Ce n’est qu’après coup que nous comprenons cela, et nous voilà à la poursuite de bien des « temps perdus ». C’est une constante chez mes personnages, ce sentiment de décalage, de toujours vivre quelque peu à côté du juste temps : on n’a pas su puiser dans le moment passé toute la richesse qu’il renfermait, on se projette dans un avenir en le revêtant des plus beaux rêves et des plus beaux fantasmes, à tel point que devenu présent, cet avenir ne peut que décevoir.

Comme le passé « cache » bien des éléments que nous n’avons pas encore déterrés, je le vois comme quelque chose de mystérieux qui suscite l’émerveillement. C’est là aussi le propre des contes et des légendes : leur part de mystère crée de l’émerveillement.

D.C. Toujours à propos des épigraphes, vous avez retenu, pour le recueil Ontwaken, une phrase de Jean-Jacques Rousseau : « J’ai toujours eu le sentiment que l’état d’auteur n’était, ne pouvait être respectable qu’autant qu’il n’était pas un métier. » Est-ce pour vous une façon de justifier le fait qu’en plus d’écrire vous exercez la charge de pasteur ou plutôt de dire que vous envisagez l’écriture comme autre chose qu’une activité routinière ?

C.V.H. J’ai l’impression que c’est le cas de la plupart des auteurs que d’exercer un métier à côté de leur travail littéraire. Le mot métier est dérivé de « ministère », ce qui veut dire service. C’est peut-être une idée quelque peu romantique que de penser que l’auteur, dans son travail d’écriture, ne devrait être au service de personne (sinon des Muses). La liberté de l’auteur, voilà sa dignité.

D.C. Vous faites dire à l’un de vos personnages que les œuvres littéraires et picturales créent la réalité, et que sans cette réalité, sans ce que créent les phrases, plus rien ne revêtirait le moindre sens. N’est-ce pas là la caractéristique première de vos livres, la nécessité de redonner du sens aux rapports entre les êtres ?

C.V.H. Oui. Dans Koningskinderen j’ai voulu relier des groupes de personnes qui, dans la réalité « réelle », vivent complètement séparés les uns des autres. En ce sens, le roman n’est pas réaliste, si par approche réaliste on entend la simple description d’une réalité donnée. Rien ne relie l’aristocratie allemande et le patriciat néerlandais à la réalité multiculturelle des « zones sensibles » de nos grandes villes. De même, quel rapport entre ces deux mondes et l’univers du cinéma ? Imaginer des liens entre ces trois mondes, comme je l’ai fait, c’est « créer de la réalité ». Je rêve d’un lecteur qui au départ serait – certes – déconcerté par les forts contrastes que suggère la juxtaposition de ces univers, mais qui, petit à petit, en viendrait à modifier le regard qu’il porte sur la réalité - dans la mesure où il est à même de voir au-delà des barrières qui séparent à ses yeux ces trois mondes. N’est-ce pas là cette force créatrice de l’art en général : modifier le regard du spectateur ou du lecteur sur la réalité, et par conséquent la réalité elle-même, en ce sens où la réalité est toujours réalité-telle-qu’on-la-voit ?

D.C. De vos écrits émane un amour aristocratique pour le passé, l’histoire de votre pays natal et de quelques autres, l’Histoire en général. Dans les Enfants du roi, cela se traduit par une mise en avant de l’esprit de chevalerie, motif tissé tout au long du livre à travers plusieurs évocations des croisades, de contes, de scènes bibliques… Pourriez-vous nous en dire plus sur cette attirance pour le « noble » dans l’art et dans l’homme ?

D.C. De vos écrits émane un amour aristocratique pour le passé, l’histoire de votre pays natal et de quelques autres, l’Histoire en général. Dans les Enfants du roi, cela se traduit par une mise en avant de l’esprit de chevalerie, motif tissé tout au long du livre à travers plusieurs évocations des croisades, de contes, de scènes bibliques… Pourriez-vous nous en dire plus sur cette attirance pour le « noble » dans l’art et dans l’homme ?

C.V.H. Le passé n’a pas épuisé ce qu’il peut nous offrir tant que nous prenons la peine de nous tourner vers lui. En des temps de crise où les hommes finissent par douter de la pertinence d’une certaine vision de l’avenir dans laquelle ils s’étaient projetés, il est bon de faire « marche arrière » pour puiser dans les réserves du passé. De revenir en somme aux sources. Dans Koningskinderen, j’ai voulu exprimer un pari : face à la culture arabo-musulmane qui, suite à l’immigration, est venue voisiner avec la nôtre et avec laquelle il va falloir désormais composer, il serait bon de nous rappeler ces éléments de notre passé qui peuvent nous rapprocher de ces « étrangers qui sont dans nos portes ». Il me semble que l’esprit de chevalerie est un de ces éléments. Je ne vois pas cela comme une régression. Au contraire, dans un monde où l’esprit dit néolibéral règne en maître, où tout risque de devenir marchandise, y compris l’homme, il est sûrement salutaire de se réapproprier certaines images qui, souvent sous la forme de légendes (fragmentaires) et de contes, n’ont cessé de hanter notre inconscient collectif : celle, par exemple, du chevalier prêt à se donner pour un idéal. N’est-ce pas cela l’esprit de noblesse ?

D.C. On a l’impression que vous avez, avec Koningskinderen, cherché un pendant métaphorique à De ring van de keizerin en ce sens où, dans le roman, de très nombreuses scènes se déroulent sur des lieux élevés tandis que dans la novelle tout ou presque se passe au niveau d’un fleuve, le Rhin.

C.V.H. De ring van de keizerin nous présente un personnage prénommé Marnix qui, après avoir subi une lourde opération chirurgicale, et compte tenu de la faiblesse temporaire que cela provoque, a vu s’écrouler les digues qu’il avait construites autour de son âme. Du coup, le voilà submergé par des souvenirs d’enfance, plus précisément des souvenirs qui se rapportent à ses liens avec deux personnes, Roman et sa sœur Irène, avec lesquelles il a passé de longues vacances d’été dans un manoir situé sur les bords du Rhin. Le personnage central prend conscience de la nécessité qu’il éprouve de rencontrer l’un des deux, Roman, qu’il n’a plus vu depuis un quart de siècle, afin de s’entretenir avec lui du rôle qu’il a joué dans sa propre initiation à la vie. Le fleuve se veut métaphore de la recherche de cette « source », que représentent pour Marnix les vacances qu’il a passées autrefois en compagnie de Roman et de sa sœur.

Dans Koningkinderen, la métaphore géographique est au service d’un contraste entre idéalisme d’un côté et réalité de l’autre. Le roman introduit un personnage prénommé Hanno, qui, par son côté « chevalier sans tache ni blâme » et par ses idéaux, fascine celles et ceux qui le rencontrent. Il est porté par l’idée selon laquelle les Occidentaux et des personnes originaires du Moyen-Orient peuvent se retrouver et, dans une certaine mesure, fraterniser autour des vertus chevaleresques d’honneur et de don de soi. Cette idée, il tente de la mettre en pratique en embauchant des jeunes provenant des « zones sensibles » d’une grande ville pour participer à des combats fictifs pour un clip vidéo. Il s’agit pour Hanno d’apprendre à ces jeunes issus de Maghreb et d’Europe de l’Est, membres de gangs qui se font la guerre, à combattre de façon « propre », condition indispensable, selon lui, pour qu’ils en viennent, même dans leurs affrontements, à se respecter. Les lieux élevés fonctionnent comme métaphore de l’idéal, de la belle idée (c’est en général sur des lieux élevés que les personnages discutent de l’idée – et d’autres idées, d’ailleurs), les lieux bas représentant l’application concrète de l’idée et la dure réalité qui y résiste.

Dans Koningkinderen, la métaphore géographique est au service d’un contraste entre idéalisme d’un côté et réalité de l’autre. Le roman introduit un personnage prénommé Hanno, qui, par son côté « chevalier sans tache ni blâme » et par ses idéaux, fascine celles et ceux qui le rencontrent. Il est porté par l’idée selon laquelle les Occidentaux et des personnes originaires du Moyen-Orient peuvent se retrouver et, dans une certaine mesure, fraterniser autour des vertus chevaleresques d’honneur et de don de soi. Cette idée, il tente de la mettre en pratique en embauchant des jeunes provenant des « zones sensibles » d’une grande ville pour participer à des combats fictifs pour un clip vidéo. Il s’agit pour Hanno d’apprendre à ces jeunes issus de Maghreb et d’Europe de l’Est, membres de gangs qui se font la guerre, à combattre de façon « propre », condition indispensable, selon lui, pour qu’ils en viennent, même dans leurs affrontements, à se respecter. Les lieux élevés fonctionnent comme métaphore de l’idéal, de la belle idée (c’est en général sur des lieux élevés que les personnages discutent de l’idée – et d’autres idées, d’ailleurs), les lieux bas représentant l’application concrète de l’idée et la dure réalité qui y résiste.

D.C. Dans votre roman vous exprimez, certes par la voix d’un personnage, une critique du refus des sociétés occidentales de voir la réalité en face, de leur soumission à des idéologies. On relève par exemple un passage dans la veine de Julien Freund : « … nous nous imaginons en Occident qu’il est possible d’instaurer un état permanent de paix entre les peuples… ». Mais la vision que vous préconisez à travers certains de vos personnages ne paraît-elle pas tout aussi idéaliste (il est entre autres question d’un « manifeste » qui serait signé par des descendants directs des princes juifs, chrétiens et musulmans de la ville sainte) ?

C.V.H. Il existe des mots dont l’acception semble assez floue. C’est le cas pour « idéologie » et « idéal ». Deux mots qui ne renvoient pas du tout à la même chose. Le mot idéologie évoque généralement un système de pensée qui part de l’idée selon laquelle l’homme est bon et qu’il peut, par conséquent, arriver par lui-même (c’est son devoir, sa destinée) à améliorer les structures de la société dans laquelle il vit, après avoir écarté tout ce qui l’aliène de sa bonté inhérente. Il est évident que nous vivons à une époque où, suite à l’échec des grands récits idéologiques, cette foi en la bonté de l’homme se trouve ébranlée. Il n’empêche que, nolens volens, nous nous soumettons toujours à une idéologie, celle du néo-libéralisme, qui se nourrit entre autres de la philosophie de « la main invisible » d’Adam Smith (l’homme est en quelque sorte bon dans son égoïsme et ce sera le cumul de tous les égoïsmes qui créeront la paix et l’harmonie). Pour ce qui est de l’ « idéal » : il me semble qu’on peut avoir un idéal tout en étant plutôt pessimiste sur l’homme. L’idéal ne consisterait pas à lutter contre les forces qui aliènent l’homme de lui-même en vue de faire ressortir sa bonté inhérente – cette bonté intrinsèque n’existe pas –, mais à diriger l’homme vers un « meilleur » à travers un travail pédagogique : c’est le lent travail de la civilisation. Dans Koningskinderen, je parle de « stylisation ». Du coup bien sûr, la question se pose : mais si l’homme n’est pas bon, comment se fait-il qu’il est à même d’imaginer cette bonté idéale vers laquelle il tend, et d’où lui vient la volonté de se hausser vers cet idéal ? Ici, je pense qu’il n’y a que la religion qui puisse apporter une réponse.

Dans Koningskinderen, le personnage principal est à la fois « réaliste », en ce sens qu’il ne part pas de l’idée d’une bonté inhérente chez l’homme (il n’est pas un « idéologue »), et idéaliste : il croit en un idéal.

D.C. Koningskinderen, vous l’avez dit, propose un mélange qui peut apparaître comme déroutant : univers relevant du conte, de la légende, de l’idéal chevaleresque d'une part et plongée dans la société multiculturelle d’aujourd’hui d'autre part, rencontre entre vieille aristocratie allemande et populations immigrées (Marocains, Turcs, Kurdes, jeunes originaires d’Europe de l’Est…) d’une ville de Thuringe. Pourriez-vous préciser ce qui a présidé au choix d’un contraste à première vue aussi radical (d’autant qu’il se double d’une opposition tout aussi extrême entre le monde superficiel du cinéma et les aspirations élevées des personnages centraux) ?

C.V.H. Pour créer du lien là où il y en a peu ou pas. C’est ce que savaient faire les grands romanciers du XIXe siècle quand ils brossaient leurs vastes tableaux de la société de leur temps – tableaux qui englobaient toutes les catégories de la société. En imaginant toute sorte de rencontres entre des représentants de ces différentes catégories (c’est là une partie importante de l’intrigue), ils contribuaient à créer un sentiment d’être-ensemble-en-société chez le lecteur. Je pense à des auteurs comme Balzac, Dickens, George Eliot, Dostoïevski, etc. Je ne crois pas en la pertinence d’un certain « réalisme » se bornant à chercher à faire le portrait de la société « telle qu’elle est », et qui, dans les faits, se complaît à simplement décrire les côtés les plus sordides de la société (soi-disant pour les « dénoncer »).

site internet de Caspar Visser 't Hooft : Schrijver in Frankrijk

D.C. La psychanalyse ne semble pas avoir vos faveurs. Non plus d’ailleurs que le travail des historiens : « …l’Histoire telle qu’on l’écrit aujourd’hui n’offre plus à l’homme aucun modèle de comportement… ».

C.V.H. Certains personnages de Koningskinderen expriment des réserves au sujet de la psychanalyse et des travaux de nombre d’historiens contemporains. Par leurs raisonnements, j’ai voulu ouvrir quelques pistes de réflexion sur ces sujets. Koningskinderen est un roman, non pas un manifeste, ni un ouvrage philosophique. Dans un roman, on touche à certains sujets comme on touche une bille pour la faire rouler. Dans leurs conversations, les personnages de Koningskinderen n’expriment pas un mépris de la psychanalyse en soi, ni du travail des historiens. Ils dénoncent certaines dérives dans les deux domaines. En ce qui concerne la psychanalyse, dès lors qu’elle prétend pouvoir « expliquer » l’homme, la voilà qui dépasse ses limites. Ce danger ne vient sûrement pas tant des psychanalystes eux-mêmes que de toute une nébuleuse de doctrines de « découverte de soi-même » basées sur un bricolage de théories psychanalytiques mal comprises. La question est la suivante : comment peut-on « comprendre » l’homme, si, en tout dernier lieu, il est porté par un mystère ?

Quant au travail des historiens, la dérive réside dans l’orgueil de celui qui regarde son sujet de haut et qui prétend mieux le connaître que ce dernier ne « se connaissait » lui-même. Par « sujet », j’entends aussi bien une époque historique donnée qu’un groupe d’humains à une époque donnée. Dans Koningskinderen, la question tourne autour d’un sujet précis : les croisades. Si les chroniqueurs de l’époque faisaient l’éloge de certaines vertus chez les combattants, tant du côté des croisés que de celui des musulmans, qui sommes-nous pour mépriser cela en attribuant tout aux défauts d’un système sociopolitique ou à des mécanismes purement économiques ? Un bon historien est celui qui, comme Johan Huizinga, auteur de L’Automne du Moyen Âge, s’efforce de comprendre un phénomène historique « de l’intérieur » : comment se comprenait-on soi-même à l’époque en question ? Et en effet, pour les chroniqueurs du Moyen Âge, « se comprendre », c’était ennoblir la réalité par le compte rendu qu’on faisait de celle-ci, en le parsemant d’exemples de certaines vertus (courage, esprit de sacrifice, sagesse…). Ainsi leur approche avait un côté pédagogique.

D.C. À plusieurs reprises, vos personnages parlent des « trois monothéismes » (expression liée dans votre livre à la question de Jérusalem). Qu’entendez-vous par « monothéisme » ? Je vous pose cette question car après avoir lu entre autres choses le chapitre « Le monothéisme » de l’ouvrage Islam et judéo-christianisme de Jacques Ellul (PUF, 2004), le terme me paraît plutôt vide de sens.

C.V.H. Une religion est monothéiste dès lors qu’elle se réfère à un seul Dieu et que pour elle aucune autre réalité ne peut prétendre à la divinité. Par conséquent, les religions dites monothéistes ont ceci en commun qu’elles suscitent chez leurs disciples une critique radicale vis-à-vis de toute réalité humaine (personne, institution, système), qui, afin de légitimer le pouvoir qu’elle s’est arrogée, se sert d’un même type d’images et de symboles que celui que ces religions se sont réservés pour signifier le Dieu unique. S’il est possible de qualifier Judaïsme, Christianisme et Islam de religions monothéistes, cela ne nous permet pas pour autant de gommer les différences qui existent entre elles. Le Christianisme a ceci de particulier qu’il se base sur le message d’un Dieu qui s’incarne, c’est-à-dire qui se rend présent parmi nous dans la personne d’un homme et qui ainsi s’identifie à l’humanité sous tous ses aspects, même les plus misérables. Cette identification Dieu-homme a deux conséquences : Dieu se rabaisse et « se rend misérable » (la mort sur la croix est une mort ignominieuse) ; Dieu confère à l’homme une dignité inouïe. L’Église orthodoxe va jusqu’à parler de la « divinisation » de l’homme (ce qui est, bien sûr, tout autre chose que l’idée de l’homme qui prétend être un dieu). Irénée disait : La dignité de l’homme, voilà la gloire de Dieu. Moi-même, j’aime voir les hommes comme un fameux rabbin juif les voyait, comme des « enfants de roi ».

D.C. Une dernière question : quels sont les écrivains d’expression néerlandaise que vous rangez dans votre « panthéon » ? Et puisque vous lisez les auteurs français dans le texte, quels sont ceux que vous aimez lire et chez lesquels vous puisez éventuellement une part de votre inspiration ?

C.V.H. Dans mon « top 50 » figurent cinq écrivains néerlandais : Louis Couperus pour son roman indonésien De stille kracht (La Force des ténèbres), Edgar du Perron pour son roman autobiographique Het land van herkomst (Le Pays d’origine), Johan Huizinga pour Herfsttij der Middeleeuwen (L’Automne du Moyen Âge), Maria Dermoût pour son roman indonésien De tienduizend dingen (Les Dix mille choses) et Hella S. Haasse pour Het woud der verwachting (En la forêt de longue attente. Le roman de Charles d’Orléans. 1394-1465).

C.V.H. Dans mon « top 50 » figurent cinq écrivains néerlandais : Louis Couperus pour son roman indonésien De stille kracht (La Force des ténèbres), Edgar du Perron pour son roman autobiographique Het land van herkomst (Le Pays d’origine), Johan Huizinga pour Herfsttij der Middeleeuwen (L’Automne du Moyen Âge), Maria Dermoût pour son roman indonésien De tienduizend dingen (Les Dix mille choses) et Hella S. Haasse pour Het woud der verwachting (En la forêt de longue attente. Le roman de Charles d’Orléans. 1394-1465).

Mon auteur préféré parmi les auteurs français, c’est Chateaubriand, et je pense notamment à la première partie de ses Mémoires d’outre-tombe. Je savoure le charme de son style qui se veut celui d’un aristocrate désabusé qui a tout vu, mais qui ne cesse de briller et de pétiller d’esprit. Il y a plus de vie dans le sourire à la fois un peu amère et bienveillant de l’homme qui a compris la vanité de bien des choses que dans la grimace de celui qui se croit obligé de toujours « positiver ». D’autres que j’aime beaucoup : Colette et Mauriac, pour leur force d’évocation. Quelques phrases, et voilà tous les sens éveillés : on voit, on entend, on sent, on touche, on effleure…

La Méthode miraculeuse de Félix Bubka ressemble à un roman d’apprentissage dans lequel un jeune homosexuel s’initie au bonheur et à son revers inévitable, le malheur. Parti sur les traces de l’inventeur d’une méthode miraculeuse pour s’entraîner au piano, Bram voit, en l’espace d’un an, ses buts professionnels jamais at- teints, l’amour de Luc le fuir, sa mère si protectrice mourir. Paris est Paris et la vie est la vie, pourrait-on conclure en refermant ce roman qui est tout rythme.

La Méthode miraculeuse de Félix Bubka ressemble à un roman d’apprentissage dans lequel un jeune homosexuel s’initie au bonheur et à son revers inévitable, le malheur. Parti sur les traces de l’inventeur d’une méthode miraculeuse pour s’entraîner au piano, Bram voit, en l’espace d’un an, ses buts professionnels jamais at- teints, l’amour de Luc le fuir, sa mère si protectrice mourir. Paris est Paris et la vie est la vie, pourrait-on conclure en refermant ce roman qui est tout rythme. Romain a été élevé par deux parents adoptifs. À la mort de celui qui l’a élevé, il décide de retrouver la trace de son père biologique. Il commence par rencontrer sa mère, une vieille et fragile bretonne qui l’a abandonné et n’en a pas de regrets. Il lui soutire quelques informations sur son vrai père, tzigane d’origine serbe, venu vivre en Allemagne dans les années 1960 où il a rencontré sa mère. Ouvrier le jour, le père de Romain jouait de la musique la nuit. Romain décide alors de partir en ex-Yougoslavie en 2003, juste au lendemain de l’assassinat du Premier ministre Zoran Djindjic, pour retracer le parcours de son père, en suivant sa trace dans les grands hôtels désormais délabrés où ce dernier aurait pu jouer avant la guerre.

Romain a été élevé par deux parents adoptifs. À la mort de celui qui l’a élevé, il décide de retrouver la trace de son père biologique. Il commence par rencontrer sa mère, une vieille et fragile bretonne qui l’a abandonné et n’en a pas de regrets. Il lui soutire quelques informations sur son vrai père, tzigane d’origine serbe, venu vivre en Allemagne dans les années 1960 où il a rencontré sa mère. Ouvrier le jour, le père de Romain jouait de la musique la nuit. Romain décide alors de partir en ex-Yougoslavie en 2003, juste au lendemain de l’assassinat du Premier ministre Zoran Djindjic, pour retracer le parcours de son père, en suivant sa trace dans les grands hôtels désormais délabrés où ce dernier aurait pu jouer avant la guerre.

La littérature hollandaise est peu traduite en France. Souvent mélangée à ses homologues scandinaves dans un rayon « d’Europe du Nord » qui lui laisse une part fort modeste, elle n’a droit, dans les librairies, qu’à une visibilité réduite, voire inexistante. Les écrits de Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936) étaient indisponibles en français avant que la modeste maison vosgienne Circé ne s’empare de deux de ses romans : La Révolte de Guadelajara et Le Royaume interdit. L’œuvre de Slauerhoff méritait cette traduction tardive. Ni roman historique, ni poème en prose, ni texte fantastique,

La littérature hollandaise est peu traduite en France. Souvent mélangée à ses homologues scandinaves dans un rayon « d’Europe du Nord » qui lui laisse une part fort modeste, elle n’a droit, dans les librairies, qu’à une visibilité réduite, voire inexistante. Les écrits de Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936) étaient indisponibles en français avant que la modeste maison vosgienne Circé ne s’empare de deux de ses romans : La Révolte de Guadelajara et Le Royaume interdit. L’œuvre de Slauerhoff méritait cette traduction tardive. Ni roman historique, ni poème en prose, ni texte fantastique,  En écho à l’expérience d’extrême proximité que Slauerhoff ressentait pour le poète Tristan Corbière, l’Irlandais sent grandir en lui Camões. Le roman prend des tours fantastiques et les deux corps finissent par se rejoindre : comme dans l’œuvre de P.K. Dick, les différents plans de la réalité s’entremêlent et le lecteur se perd en conjectures. L’ homme sans nom vit la défense de Macao, où Camões, revenu incognito de son ambassade perdue, joua le premier rôle. Il devient brièvement Camões. Dans une Macao moderne, corrompue, crépusculaire, l’homme sans identité a vu s’entrouvrir un autre univers, celui, passé, du poète. Cette transformation vertigineuse l’accable. Résolu à demeurer ce qu’il était, à savoir personne, il fuit éperdument Camões, le monde interlope de Macao et sa propre existence, réduite à un statut professionnel. Aux frontières de deux mondes, la puissance du poète exilé s’est brisée sur le pouvoir temporel du gouverneur Campos. Mais elle a paradoxalement traversé les siècles. Le temps du poète n’est pas le temps commun. Son errance dans le monde a laissé une trace profonde, capable de perdre, des siècles plus tard, un obscur anonyme.

En écho à l’expérience d’extrême proximité que Slauerhoff ressentait pour le poète Tristan Corbière, l’Irlandais sent grandir en lui Camões. Le roman prend des tours fantastiques et les deux corps finissent par se rejoindre : comme dans l’œuvre de P.K. Dick, les différents plans de la réalité s’entremêlent et le lecteur se perd en conjectures. L’ homme sans nom vit la défense de Macao, où Camões, revenu incognito de son ambassade perdue, joua le premier rôle. Il devient brièvement Camões. Dans une Macao moderne, corrompue, crépusculaire, l’homme sans identité a vu s’entrouvrir un autre univers, celui, passé, du poète. Cette transformation vertigineuse l’accable. Résolu à demeurer ce qu’il était, à savoir personne, il fuit éperdument Camões, le monde interlope de Macao et sa propre existence, réduite à un statut professionnel. Aux frontières de deux mondes, la puissance du poète exilé s’est brisée sur le pouvoir temporel du gouverneur Campos. Mais elle a paradoxalement traversé les siècles. Le temps du poète n’est pas le temps commun. Son errance dans le monde a laissé une trace profonde, capable de perdre, des siècles plus tard, un obscur anonyme. Écrit dans une prose dense et poétique, Le Royaume interdit ne livre pas tous ses secrets au terme d’une seule lecture. Les aventures du Macao colonial débordent de leur cadre temporel pour altérer le présent de l’homme sans nom. La puissance du poète affectera le quotidien de l’Irlandais, ses efforts rompant la cloison étanche des siècles pour le perdre, en proie à une impossible identification. En épurant le style du récit à ses seuls éléments indispensables, Slauerhoff frôle parfois l’abstraction : le délitement progressif de l’ambassade qu’envoie le gouverneur Campos à Pékin n’est pas seulement le récit d’une errance, elle est le motif philosophique d’une fuite éperdue de soi-même. Le monde colonial de Macao, menacé d’engloutissement par la puissance démographique et géographique chinoise, irrigue les errances de Camões et de l’homme sans nom. Aux franges de deux mondes, les identités se brouillent et les héros peuvent à la fois renoncer et exister, vivre pour l’éternité et périr sans fin. [

Écrit dans une prose dense et poétique, Le Royaume interdit ne livre pas tous ses secrets au terme d’une seule lecture. Les aventures du Macao colonial débordent de leur cadre temporel pour altérer le présent de l’homme sans nom. La puissance du poète affectera le quotidien de l’Irlandais, ses efforts rompant la cloison étanche des siècles pour le perdre, en proie à une impossible identification. En épurant le style du récit à ses seuls éléments indispensables, Slauerhoff frôle parfois l’abstraction : le délitement progressif de l’ambassade qu’envoie le gouverneur Campos à Pékin n’est pas seulement le récit d’une errance, elle est le motif philosophique d’une fuite éperdue de soi-même. Le monde colonial de Macao, menacé d’engloutissement par la puissance démographique et géographique chinoise, irrigue les errances de Camões et de l’homme sans nom. Aux franges de deux mondes, les identités se brouillent et les héros peuvent à la fois renoncer et exister, vivre pour l’éternité et périr sans fin. [

Une fois la Révolution accomplie, les instances chassées, les nouveaux dirigeants s’avèrent incapa- bles de gouverner. Leur volonté de changement n’allait pas loin, ils ne savent pas quoi faire de leur victoire. L’espérance vague et diffuse de lendemains qui chantent se brise sur la réalité. La conjonction d’ambitions personnelles ne livre pas de programme d’action. El Vidriero devient presque encombrant. Il n’était qu’un symbole, un pantin utilisé auprès des crédules par quelques arrivistes. Les Indiens, pour qui rien n’a évidemment changé, commencent à regarder de travers leur sauveur. El Vidriero, errant anonyme à peine qualifié par sa profession, comme le télégraphiste du Royaume interdit, a été sédentarisé, fixé, et ce par l’ambition d’autres que lui. Sa vie ne tenait que par le vagabondage. S’installer, c’est devenir quelqu’un. Or le vitrier n’était personne. El Vidriero ne peut assumer la charge que d’autres lui ont confiée. Sa fuite misérable – et pourtant justifiée – s’achève dans une cérémonie de semi-crucifixion grotesque, pas même fatale : dans le sacrifice non consenti, le martyr, ce faux messie aura aussi échoué. Les révolutionnaires laissent les forces armées écraser cette révolte religieuse et ethnique confuse. Tabarana s’enfuira du Mexique, le gouvernement central ne touchera pas au propriétaire foncier, trop puissant pour être inquiété. La révolte de Guadalajara n’a servi à rien.

Une fois la Révolution accomplie, les instances chassées, les nouveaux dirigeants s’avèrent incapa- bles de gouverner. Leur volonté de changement n’allait pas loin, ils ne savent pas quoi faire de leur victoire. L’espérance vague et diffuse de lendemains qui chantent se brise sur la réalité. La conjonction d’ambitions personnelles ne livre pas de programme d’action. El Vidriero devient presque encombrant. Il n’était qu’un symbole, un pantin utilisé auprès des crédules par quelques arrivistes. Les Indiens, pour qui rien n’a évidemment changé, commencent à regarder de travers leur sauveur. El Vidriero, errant anonyme à peine qualifié par sa profession, comme le télégraphiste du Royaume interdit, a été sédentarisé, fixé, et ce par l’ambition d’autres que lui. Sa vie ne tenait que par le vagabondage. S’installer, c’est devenir quelqu’un. Or le vitrier n’était personne. El Vidriero ne peut assumer la charge que d’autres lui ont confiée. Sa fuite misérable – et pourtant justifiée – s’achève dans une cérémonie de semi-crucifixion grotesque, pas même fatale : dans le sacrifice non consenti, le martyr, ce faux messie aura aussi échoué. Les révolutionnaires laissent les forces armées écraser cette révolte religieuse et ethnique confuse. Tabarana s’enfuira du Mexique, le gouvernement central ne touchera pas au propriétaire foncier, trop puissant pour être inquiété. La révolte de Guadalajara n’a servi à rien. Slauerhoff, écrivain errant, médecin, poète et marin, évoque d’autres mondes que le sien, celui de la petite Hollande libérale du vingtième siècle. Du Mexique à Macao, il parle de contrées immobiles, où le cynisme, la présomption des pouvoirs temporel et spirituel maintiennent un joug ferme sur d’apathiques populaces. Tout est joué. Seul recours, la liberté anonyme du fugitif, condamné à ne jamais s’élever dans la société, à toujours errer dans le vaste monde. Chez Slauerhoff, le monde des noms, des titulatures, des pouvoirs institués, des héritages, en un mot, le passé, dissipe les perspectives mystérieuses de l’avenir. L’aventure coloniale est un fantasme. Au fond, l’attente d’un ailleurs est morte : la déambulation solitaire, permanente, sans but, sans identité, fuite de soi et du monde, permet seule de concilier la liberté et l’espoir ; liberté de fugitif, toujours menacée, espoir de poète, toujours déçu. Désenchanté, et donc ironique, Slauerhoff évoque des ambitions contrariées, des amours impossibles, des espérances illusoires. Même l’abolition de soi dans l’errance n’est qu’un salut fictif. Slauerhoff a fui. La Hollande, la terre, les colonies, la médecine, la société, l’écrivain a tout quitté successivement sans jamais trouver ce qu’il cherchait. Ses romans, poétiques, narrent cette errance inutile. [

Slauerhoff, écrivain errant, médecin, poète et marin, évoque d’autres mondes que le sien, celui de la petite Hollande libérale du vingtième siècle. Du Mexique à Macao, il parle de contrées immobiles, où le cynisme, la présomption des pouvoirs temporel et spirituel maintiennent un joug ferme sur d’apathiques populaces. Tout est joué. Seul recours, la liberté anonyme du fugitif, condamné à ne jamais s’élever dans la société, à toujours errer dans le vaste monde. Chez Slauerhoff, le monde des noms, des titulatures, des pouvoirs institués, des héritages, en un mot, le passé, dissipe les perspectives mystérieuses de l’avenir. L’aventure coloniale est un fantasme. Au fond, l’attente d’un ailleurs est morte : la déambulation solitaire, permanente, sans but, sans identité, fuite de soi et du monde, permet seule de concilier la liberté et l’espoir ; liberté de fugitif, toujours menacée, espoir de poète, toujours déçu. Désenchanté, et donc ironique, Slauerhoff évoque des ambitions contrariées, des amours impossibles, des espérances illusoires. Même l’abolition de soi dans l’errance n’est qu’un salut fictif. Slauerhoff a fui. La Hollande, la terre, les colonies, la médecine, la société, l’écrivain a tout quitté successivement sans jamais trouver ce qu’il cherchait. Ses romans, poétiques, narrent cette errance inutile. [ Née le 2 février 1972 à Gendt, près de Nimègue, dans un milieu catholique,

Née le 2 février 1972 à Gendt, près de Nimègue, dans un milieu catholique,

Au début du récit, elle fait la connaissance d’une nouvelle élève de sa classe : Ina. Celle-ci

Au début du récit, elle fait la connaissance d’une nouvelle élève de sa classe : Ina. Celle-ci Le personnage principal, Dominique Seegers, vient d’emménager à Amsterdam, loin de sa région natale près de Nimègue où elle a passé une vie estudiantine malheureuse et où sa mère, placée dans une maison de retraite, souffre de sénilité. Son père est mort d’un cancer quelques années plus tôt. Chaque fois qu’elle rend visite à sa mère, Dominique sent qu’elle démérite auprès d’elle. Vient-elle pour sa mère, pour le personnel soignant, pour elle-même ? C’est ainsi que naît en elle le besoin d’une autorité compétente pour la juger. Elle se crée un petit dieu, qui bientôt s’avère être un dieu minable, un témoin lâche.

Le personnage principal, Dominique Seegers, vient d’emménager à Amsterdam, loin de sa région natale près de Nimègue où elle a passé une vie estudiantine malheureuse et où sa mère, placée dans une maison de retraite, souffre de sénilité. Son père est mort d’un cancer quelques années plus tôt. Chaque fois qu’elle rend visite à sa mère, Dominique sent qu’elle démérite auprès d’elle. Vient-elle pour sa mère, pour le personnel soignant, pour elle-même ? C’est ainsi que naît en elle le besoin d’une autorité compétente pour la juger. Elle se crée un petit dieu, qui bientôt s’avère être un dieu minable, un témoin lâche. L’étudiante Lucie, dont les parents sont morts, a été élevée par ses grands-parents dans le sud des Pays-Bas, des paysans réalistes et pragmatiques qui ne montrent pas leurs émotions. Lucie s’est détournée d’eux. Depuis trois ans, le contact s’est limité à des cartes postales à l’occasion des anniversaires et de Noël. Lorsque le grand-père tombe malade, Lucie vient le voir et reste quelque temps. De nouveau, il lui faut vivre avec eux, cette fois dans des circonstances difficiles. Lucie aspire à devenir dramaturge ; en guise de thème, elle retient la figure d’un terroriste américain condamné à la peine de mort. Alors qu’elle pénètre de façon quasi obsessionnelle dans la tête de cet inconnu, elle se perd dans le monde concret de ses grands-parents ; parallèlement, l’état de son grand-père ne cesse de s’aggraver. À la ferme, les journées présentent une structure immuable. Les sujets de conversation se limitent au virage dangereux du chemin du village et aux préparatifs de la kermesse annuelle. Attendre la mort de grand-père est devenu une activité routinière.

L’étudiante Lucie, dont les parents sont morts, a été élevée par ses grands-parents dans le sud des Pays-Bas, des paysans réalistes et pragmatiques qui ne montrent pas leurs émotions. Lucie s’est détournée d’eux. Depuis trois ans, le contact s’est limité à des cartes postales à l’occasion des anniversaires et de Noël. Lorsque le grand-père tombe malade, Lucie vient le voir et reste quelque temps. De nouveau, il lui faut vivre avec eux, cette fois dans des circonstances difficiles. Lucie aspire à devenir dramaturge ; en guise de thème, elle retient la figure d’un terroriste américain condamné à la peine de mort. Alors qu’elle pénètre de façon quasi obsessionnelle dans la tête de cet inconnu, elle se perd dans le monde concret de ses grands-parents ; parallèlement, l’état de son grand-père ne cesse de s’aggraver. À la ferme, les journées présentent une structure immuable. Les sujets de conversation se limitent au virage dangereux du chemin du village et aux préparatifs de la kermesse annuelle. Attendre la mort de grand-père est devenu une activité routinière. Le jour où les protagonistes ont prévu de déménager, la femme et narratrice décide de ne pas quitter l'appartement. Elle veut rester à tout prix, rien ne doit changer. Elle enferme son partenaire et lui tient un discours-fleuve. Elle l’a ligoté sur le lit ; il ne peut ni bouger ni parler. Elle n’a pas envie de le connaître mieux, préfère le voir comme si c’était la première fois qu’ils se rencontraient, comme s’ils étaient encore des étrangers l’un pour l’autre. Elle refuse d’aller plus loin, elle souhaite que sa vie s’arrête au « point culminant » de leur relation.

Le jour où les protagonistes ont prévu de déménager, la femme et narratrice décide de ne pas quitter l'appartement. Elle veut rester à tout prix, rien ne doit changer. Elle enferme son partenaire et lui tient un discours-fleuve. Elle l’a ligoté sur le lit ; il ne peut ni bouger ni parler. Elle n’a pas envie de le connaître mieux, préfère le voir comme si c’était la première fois qu’ils se rencontraient, comme s’ils étaient encore des étrangers l’un pour l’autre. Elle refuse d’aller plus loin, elle souhaite que sa vie s’arrête au « point culminant » de leur relation. Dans ce recueil de nouvelles, Esther Gerritsen s’approche du monde d’une manière scrupuleuse. Ses personnages sont envahis par l’univers qui nous entoure et cherchent une logique pour mieux le comprendre. La nouvelle éponyme – « Conscience privilégiée », expression empruntée à Oliver Sachs, le célèbre neurologue anglais – envisage l’homme comme un être qui attribue un sens spirituel aux phénomènes qui lui échappent. Ainsi, les révélations de Hildegarde von Bingen s’expliqueraient par des crises de migraines et ne viendraient pas de Dieu. Les visions en question auraient été des hallucinations. C’est la conscience privilégiée de la bénédictine qui leur aurait conféré une portée spirituelle.

Dans ce recueil de nouvelles, Esther Gerritsen s’approche du monde d’une manière scrupuleuse. Ses personnages sont envahis par l’univers qui nous entoure et cherchent une logique pour mieux le comprendre. La nouvelle éponyme – « Conscience privilégiée », expression empruntée à Oliver Sachs, le célèbre neurologue anglais – envisage l’homme comme un être qui attribue un sens spirituel aux phénomènes qui lui échappent. Ainsi, les révélations de Hildegarde von Bingen s’expliqueraient par des crises de migraines et ne viendraient pas de Dieu. Les visions en question auraient été des hallucinations. C’est la conscience privilégiée de la bénédictine qui leur aurait conféré une portée spirituelle.

Dans Koningkinderen

Dans Koningkinderen

C.V.H. Dans mon « top 50 » figurent cinq écrivains néerlandais : Louis Couperus pour son roman indonésien

C.V.H. Dans mon « top 50 » figurent cinq écrivains néerlandais : Louis Couperus pour son roman indonésien