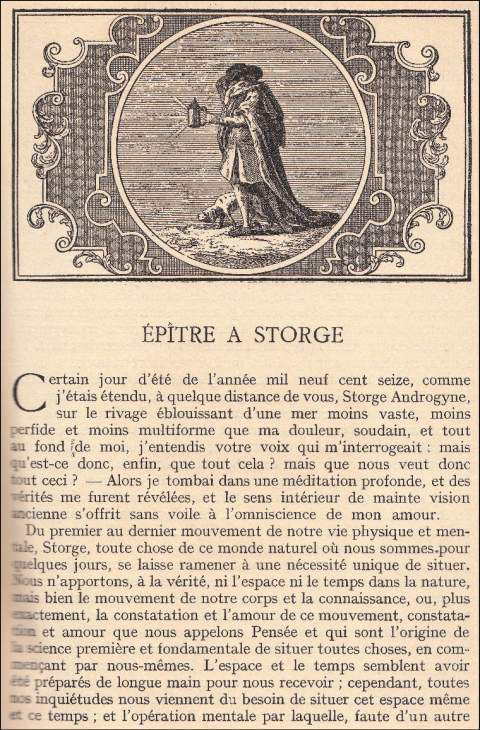

Épître à Storge

Quand La Revue de Hollande

accueillait

En janvier 1917, soit un an environ après avoir publié les premiers poèmes d’Antonin Artaud, La Revue de Hollande offre (p. 659-671) à ses lecteurs un très grand texte, signé

Oscar Vladislav de Lubicz Milosz. Dans Ars Magna, ce dernier dira à propos de ces pages : « Étranger aux mathématiques, en publiant dès janvier 1917 mon Épître à Storge, je n’étais donc qu’un annonciateur métaphysique de la théorie de la Relativité généralisée, dont j’ignorais à cette époque le premier mot et en qui je saluai, quelques années plus tard, moins une confirmation du résultat de ma méditation de vingt années sur la matière, l’espace et le temps, que l’aube d’une ère nouvelle et merveilleuse de l’esprit. »

D’abord intitulée « Lettre à Storge », cette Épître, tout comme le poème dialogué La Confession de Lemuel (1922), revient sur la nuit d’illumination que le poète a vécue en 1914 : « Le quatorze Décembre mil neuf cent quatorze, vers onze heures du soir, au milieu d’un état parfait de veille, ma prière dite et mon verset quotidien de la Bible médité, je sentis tout à coup, sans ombre d’étonnement, un changement des plus inattendus s’effectuer par tout mon corps. Je constatai tout d’abord qu’un pouvoir jusqu’à ce jour-là inconnu, de m’élever librement à travers l’espace m’était accordé ; et l’instant d’après, je me trouvais près du sommet d’une puissante montagne enveloppée de brumes bleuâtres, d’une ténuité et d’une douceur indicibles. » « Désormais l’écriture a[ura] pour Milosz une mission initiatique. »

D’abord intitulée « Lettre à Storge », cette Épître, tout comme le poème dialogué La Confession de Lemuel (1922), revient sur la nuit d’illumination que le poète a vécue en 1914 : « Le quatorze Décembre mil neuf cent quatorze, vers onze heures du soir, au milieu d’un état parfait de veille, ma prière dite et mon verset quotidien de la Bible médité, je sentis tout à coup, sans ombre d’étonnement, un changement des plus inattendus s’effectuer par tout mon corps. Je constatai tout d’abord qu’un pouvoir jusqu’à ce jour-là inconnu, de m’élever librement à travers l’espace m’était accordé ; et l’instant d’après, je me trouvais près du sommet d’une puissante montagne enveloppée de brumes bleuâtres, d’une ténuité et d’une douceur indicibles. » « Désormais l’écriture a[ura] pour Milosz une mission initiatique. »

Dans la livraison de juin 1916, alors que l’Épître à Storge n’était pas encore écrite, La Revue de Hollande avait présenté Milosz à travers une trentaine de pages de Francis de Miomandre (1). Quelques généralités sur les origines et les pérégrinations du Slave, sur son choix d’écrire en français puis diverses considérations relatives aux étapes de son évolution :

- L’adolescence : Le poème des décadences (1899) : « Nous avons ainsi chacun de notre prime jeunesse gardé quelque souvenir essentiel dont le regret, symbole de tous nos désirs irréalisables, finit par rester seul au milieu du désert de nos illusions. Mais jamais je n’ai vu comme chez M. Milosz ces images primordiales prendre une place aussi importante, au point de diriger toute une partie de sa vie, au point de devenir le leit-motiv le plus constant et le plus pathétique de son inspiration. » (p. 1415)

- La jeunesse : Les Sept solitudes (1906) : « M. O.-W. Milosz n’a jamais rien dit qui ne fût arraché de lui-même par une irrésistible nécessité organique. C’est un des plus purs tempéraments de poète que je connaisse. » (p. 1418)

- L’éveil mystique : L’Amoureuse initiation (1910) : à propos de ce livre fascinant, F. de Miomandre écrit : « Le sujet du roman ? car c’est un roman. Oh ! peu de chose. Un homme, d’un certain âge, s’éprend d’une femme très indigne de lui quoique d’une beauté ravissante, très vile, et qui le trompe et le bafoue, et avec laquelle il descend en complice et même parfois en corrupteur jusqu’aux abîmes de la folie sensuelle. Voilà le sujet apparent, le prétexte pour ainsi dire. Mais le sens second est tout différent. Il est d’un autre ordre : et ce n’est rien moins que la théorie même de la mysticité. Le mot amour en effet y est pris dans le sens purement idéal où l’entendent les mystiques. Un homme aime une femme, fervemment, dans l’absolu, comme on aime une idée, comme on aime Dieu. D’ailleurs, il le confond avec une idée, – avec Dieu. » (p. 1422)

- L’éveil mystique : L’Amoureuse initiation (1910) : à propos de ce livre fascinant, F. de Miomandre écrit : « Le sujet du roman ? car c’est un roman. Oh ! peu de chose. Un homme, d’un certain âge, s’éprend d’une femme très indigne de lui quoique d’une beauté ravissante, très vile, et qui le trompe et le bafoue, et avec laquelle il descend en complice et même parfois en corrupteur jusqu’aux abîmes de la folie sensuelle. Voilà le sujet apparent, le prétexte pour ainsi dire. Mais le sens second est tout différent. Il est d’un autre ordre : et ce n’est rien moins que la théorie même de la mysticité. Le mot amour en effet y est pris dans le sens purement idéal où l’entendent les mystiques. Un homme aime une femme, fervemment, dans l’absolu, comme on aime une idée, comme on aime Dieu. D’ailleurs, il le confond avec une idée, – avec Dieu. » (p. 1422)

- L’oasis panthéiste : Les Éléments (1911) : « … le panthéisme de M. Milosz n’a de rapport que verbal avec celui par exemple d’un Parnassien. Ce n’est pas une notion philosophique, c’est un sentiment, une communion passionnée, où la conscience individuelle, au lieu de se contracter, se propage. Et c’est d’une très émouvante beauté ». (p. 1427)

- L’œuvre littéraire : Les traductions (poètes anglais, allemands, russes et polonais).

- Le drame de l’ascétisme : Miguel Mañara (1913) : « Je me rappellerai longtemps la soirée où fut représenté le premier drame de M. de Lubisz-Milosz : Miguel Mañara. […] Cela se passait à Paris, chez Madame Adenkhoven (2), une dame de Hollande, passionnée d’art et de littérature qui prêtait généreusement son hôtel aux manifestations esthétiques tentées par une courageuse et fervente petite troupe d’acteurs : Le Théâtre Idéaliste, sous la direction d’un jeune poète plein d’ardeur : M. Carlos Larronde. […] le roman du désir de Dieu est devenu le drame de l’amour divin ».

- La trilogie de l’illumination : Méphiboseth et Saul de Tarse (1914) : deux pièces – dont la seconde, écrite en vers de quatorze pieds, est inédite – qui s’inscrivent dans le prolongement de la précédente : « […] plus encore que dans Miguel Mañara s’affirme l’acquiescement à l’ordre universel qui est la caractéristique la plus essentielle du vrai mysticisme. On n’avait je pense jamais projeté de lumière plus magistrale sur ce mystère du mal conditionné dans la fatalité du Bien. Au cri du moine espagnol répond la voix de l’initié hébreu. » (p. 1439).

- La trilogie de l’illumination : Méphiboseth et Saul de Tarse (1914) : deux pièces – dont la seconde, écrite en vers de quatorze pieds, est inédite – qui s’inscrivent dans le prolongement de la précédente : « […] plus encore que dans Miguel Mañara s’affirme l’acquiescement à l’ordre universel qui est la caractéristique la plus essentielle du vrai mysticisme. On n’avait je pense jamais projeté de lumière plus magistrale sur ce mystère du mal conditionné dans la fatalité du Bien. Au cri du moine espagnol répond la voix de l’initié hébreu. » (p. 1439).

- Le regard en arrière : Symphonies (1915) : « cinq poèmes seulement mais tellement purs, tellement humains, tellement douloureux que les larmes en montent aux paupières. Je ne connais rien d’analogue dans la littérature contemporaine ». (p. 1439-1440)

Terminant son étude agrémentée d’assez nombreux extraits de l’œuvre, Francis de Miomandre écrit : « J’ignore ce que fera désormais M. Milosz, ni quel cycle nouveau, celui-là fermé, il pourra parcourir. Mais d’ores et déjà son œuvre est assurée contre le temps. Elle ne peut que grandir dans l’admiration des hommes. Elle sera plus tard, dans l’harmonie de toutes ses parties, pour les amants de la poésie vraie, un monument magnifique, et pour les mystiques, dans la haute signification de tous ses aspects, une œuvre annonciatrice. » (p. 1441)

Ce qu’a fait le futur représentant de la Lituanie à Paris juste après, on pourra le lire ci-dessous. Si O.V. de Lubicz Milosz a pu être découvert à l’époque par un certain nombre de Néerlandais grâce aux efforts de La Revue de Hollande, publiée rappelons-le à Leyde, s’il a été accueilli dans l’hôtel particulier d’une Hollandaise établie à Paris, il est resté jusqu’à aujourd’hui un quasi inconnu aux Pays-Bas, même s’il y a semble-t-il reçu un accueil enthousiaste de la part de quelques poètes lors d’un séjour antérieur à la Grande Guerre. En 1920, le journal De Nieuwe Arnhemsche Courant a reproduit un de ses articles politiques sur la Lituanie considérée comme un rempart contre le bolchévisme. Pour le reste, le romancier Willem Frederik Hermans est l’un des rares à s’être intéressé de près à son œuvre : il a traduit certains de ses poèmes, dont « La berline arrêtée dans la nuit » (3) et lui a consacré un essai (4).

D. Cunin

(1) Milosz a écrit en collaboration avec Francis de Miomandre Le Revenant Malgré Lui, comédie en trois actes (présentée par Yves-Alain Favre, Cahiers de l’association des amis de Milosz, n° 23-24, André Silvaire, Paris, 1985).

(1) Milosz a écrit en collaboration avec Francis de Miomandre Le Revenant Malgré Lui, comédie en trois actes (présentée par Yves-Alain Favre, Cahiers de l’association des amis de Milosz, n° 23-24, André Silvaire, Paris, 1985).

(2) S’agit-il bien de l’orthographe exacte ?

(3) Zeven Gedichten van O. V. de L. Milosz (Sept poèmes de O.V. de L. Milosz), Ams- terdam, Cornamona Pers, 1981. Dans un entretien publié en 1983, W.F. Hermans, alors qu’on lui pose une question sur Milosz, le prix Nobel, répond : « C’est moi qui ai découvert en Hollande l’oncle de Milosz. Un très grand poète : O. V. de L. Milosz, un oncle du prix Nobel. Un très grand homme. Complètement fou, mais très grand. Personne n’en avait entendu parler en Hollande. Je suis tombé par hasard sur une de ses plaquettes de vers et l’ai traduite dès 1944. C’est-à-dire que j’ai traduit quelques poèmes puis deux ou trois autres à une période ultérieure. Ce genre d’écrivains que personne ne connaît, c’est devenu un peu mon violon d’Ingres, mettre l’accent sur eux, par exemple sur ce Milosz. » À l’automne 1944, Hermans est rentré un jour chez lui avec le recueil Poëmes, préfacé par de P.-L. Flouquet (1939) ainsi qu’un numéro des Cahiers Blancs consacré à Milosz.

(4) « De tastbare metaforen van O.V. de L. Milosz » (Les métaphores tangibles de O.V. de L. Milosz) date de juillet 1977. Il a été écrit à l’occasion du centième anniversaire de la naissance du poète et de l’exposition organisée alors à la Bibliothèque nationale. On peut y lire cette phrase : « À mon sens, le cycle Symphonies (1915) pourrait certainement figurer un sommet de n’importe quelle littérature. »

L’écrivain flamand s’est montré à la hauteur de son ambitieux projet : il est parvenu à trouver une structure originale pour faire revivre les Troyens et Énée au sein d’un univers soutenu par des descrip- tions à la fois expressives et élégantes. Mariées à la beauté de l'écriture, l’intensité et la densité de la narration confèrent à ce roman une dimension intemporelle.

L’écrivain flamand s’est montré à la hauteur de son ambitieux projet : il est parvenu à trouver une structure originale pour faire revivre les Troyens et Énée au sein d’un univers soutenu par des descrip- tions à la fois expressives et élégantes. Mariées à la beauté de l'écriture, l’intensité et la densité de la narration confèrent à ce roman une dimension intemporelle.

Sylvain dédaigna de répliquer.

Sylvain dédaigna de répliquer.

Sylvain, dans ce réseau, avançait lentement. Il était tout seul. Autour de lui, le vent passait avec une force soutenue, une chanson perpétuelle qui bruissait aux oreilles. On le voyait de loin accourir, à l’ondulation infinie qui passait comme une vague sur les avoines et les herbages. À ce grand souffle rude et constant, on sentait que la mer était proche.

Sylvain, dans ce réseau, avançait lentement. Il était tout seul. Autour de lui, le vent passait avec une force soutenue, une chanson perpétuelle qui bruissait aux oreilles. On le voyait de loin accourir, à l’ondulation infinie qui passait comme une vague sur les avoines et les herbages. À ce grand souffle rude et constant, on sentait que la mer était proche.