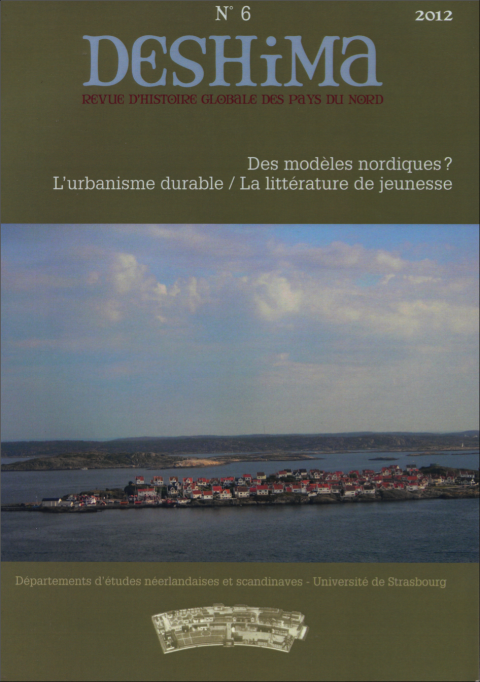

Deshima, n° 7

Protestantisme en Europe du Nord

aux XXe et XXIe siècles

Le numéro 7 de la revue Deshima explore les expressions culturelles et sociales du protestantisme en Europe du Nord. Il réunit volontairement des chercheurs issus de disciplines diverses, spécialistes des Pays-Bas, de la Belgique et des pays nordiques. La littérature, la peinture, la musicologie, l’histoire et la sociologie se croisent ici pour étudier les traces et les manifestations du fait religieux dans un contexte de sécularisation avancée et de laïcisation progressive. Ce volume apporte donc une contribution au débat sur les religions en Europe en proposant pour la première fois en langue française un regard nord-européen, transdisciplinaire et transnational.

SOMMAIRE

Avant-propos, p. 5-8

Protestantisme en Europe du Nord aux XXe et XXIe siècles, dossier dirigé par Frédérique Harry et Thomas Mohnike

Ole Riis

Religion in Scandinavia at the beginning of the 21st-century, p. 11-26

Frédérique Harry

L’Église pulvérisée ! La post-sécularisation en Suède et en Norvège, p. 27-36

Émir Mahieddin

Émir Mahieddin

Que faire des pentecôtismes nordiques ? Par-delà la vulnérabilité et la résilience : le travail de Dieu, p. 37-59

Giacomo Bottà

Sacredness Lost and Found in a Helsinki Suburb: Views from Maunula’s International Classes, p. 61-77

Hijme Stoffels

Traces of Protestantism in contemporary Dutch society. “We Are All Calvinists in This Country !”, p. 79-90

Caspar Visser’t Hooft

La réforme comme anti-révolution : la thèse de l’homme politique néerlandais Guillaume Groen van Prinsterer, p. 91-102

Thomas Beaufils

« Les fenêtres hollandaises ». Voyeurisme, surveillance et contrôle social aux Pays-Bas, p. 103-120

Thomas Mohnike

Raconter Dieu dans la littérature suédoise du XXe siècle, p. 121-135

Malan Marnersdóttir

La littérature et la religion vues à travers la réception de l’œuvre de l’auteur féroïen William Heinesen, p. 137-151

Robert Weeda

Inspiration chrétienne dans l’œuvre des compositeurs néerlandais : Ton de Leeuw et Daan Manneke, p. 153-166

Patrick Duval

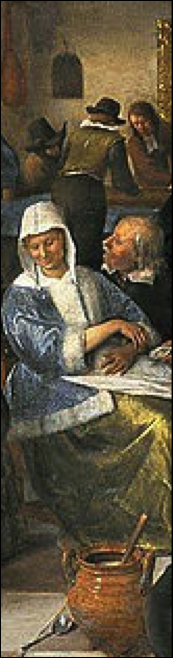

Corps du péché et « scène du monde » – Jan Steen ou les paradoxes apparents de la morale calviniste hollandaise, p. 167-201

Frédéric Rognon

Kierkegaard dans le protestantisme français : les paradoxes d’une réception (Roland de Pury, Paul Ricœur, Nelly Viallanex, Jacques Ellul), p. 203-216

Daan Manneke, Psaume 121, 1962

Arts et lettres des pays du Nord

Tarek Omar

Le stand à hot-dogs, p. 219-240

Tom Lanoye

Crime parfait, p. 241-256

Guillaume van der Graft

Poèmes, p. 257-266

Frans Kellendonk

La girafe, p. 267-270

Jacques Outin

Poèmes suédois, p. 271-283

Abstracts, p. 285-288

Commandes et abonnements

Université de Strasbourg

Fondation Presses universitaires de Strasbourg

Service des publications

5 allée du général Rouvillois – CS 50008

FR-67083 Strasbourg cedex

Tél. : +33 (0)3 68 85 62 65

Fax : +33 (0)3 68 85 62 85

Courriel : periodiques@unistra.fr

Tarifs :

Le numéro : 15 €

Frais de port en sus :

- pour une livraison en France : 3,50 € pour 1 ouvrage et 1,50 €/ouvrage supplémentaire,

- pour une livraison à l’étranger, merci de nous contacter.

Abonnement et étudiants : 12 €

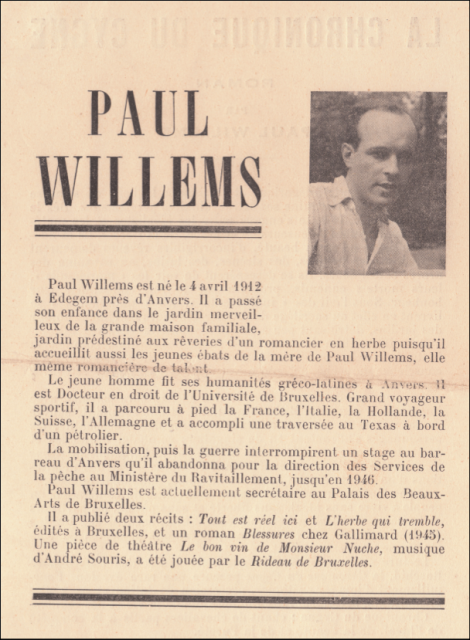

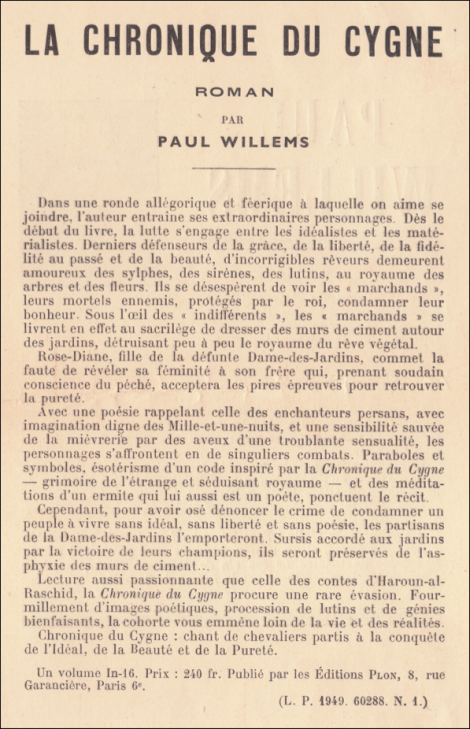

Après ses études secondaires à Anvers et un périple de deux mois dans l'Atlantique, il entreprend le droit à l'Université libre de Bruxelles et lit Joyce, Hamsun et Lawrence. Il se spécialise en droit maritime, puis il voyage en France où il rend visite à Giono, et séjourne en Bavière où il découvre le romantisme allemand qui, par le biais de la peinture — il est fasciné par l'œuvre de Caspar David Friedrich — et de l'écriture — il lit avec passion Novalis, Kleist et Brentano s'attache au mystère des choses. Revenu en Belgique après cet apprentissage majeur, il devient avocat stagiaire au barreau d'Anvers, puis il entre, pendant les années de guerre, au service du ravitaillement, et épouse Elza De Groodt. Le roman qu'il a commencé à son retour d'Allemagne est publié en 1941 : Tout est réel ici. Dans ce texte frémissant d'images, de subtiles analogies font peu à peu disparaître la frontière entre le prosaïque et le merveilleux, le quotidien et le rêve. Une même dimension féerique marque L'Herbe qui tremble (1942), une sorte de journal intime mêlé de récits, et La Chronique du cygne (1949). » Après avoir composé une importante œuvre dramatique traduite et jouée à l’étranger, il « revient, avec La Cathédrale de brume (1984), Le Pays noyé (1990) et Le Vase de Delft (1995) à la forme narrative de ses débuts. Dans ces récits de longueur variable — qui, tous, d'une manière ou d'une autre, appartiennent à ce que l'auteur appelle la mémoire profonde et éclairent l'ensemble de son œuvre —, il tente, en une démarche proche du cheminement initiatique, de cerner d'invisibles blessures et des bonheurs ineffables, de percevoir le dédoublement du monde, d'entrevoir l'envers des choses, de saisir un instant leur autre dimension. Sur tout cela, il s'interroge en autobiographe et en sourcier de l'imaginaire qui passe imperceptiblement de la vie à la littérature, du souvenir à sa transposition poétique dans Un arrière-pays. Rêveries sur la création littéraire (1989). Ce qui se donne à lire, dans ce commentaire qu'il adresse à ses jeunes lecteurs, au cours d'une série de conférences données à Louvain-la-Neuve, est une véritable poétique de la mémoire. »

Après ses études secondaires à Anvers et un périple de deux mois dans l'Atlantique, il entreprend le droit à l'Université libre de Bruxelles et lit Joyce, Hamsun et Lawrence. Il se spécialise en droit maritime, puis il voyage en France où il rend visite à Giono, et séjourne en Bavière où il découvre le romantisme allemand qui, par le biais de la peinture — il est fasciné par l'œuvre de Caspar David Friedrich — et de l'écriture — il lit avec passion Novalis, Kleist et Brentano s'attache au mystère des choses. Revenu en Belgique après cet apprentissage majeur, il devient avocat stagiaire au barreau d'Anvers, puis il entre, pendant les années de guerre, au service du ravitaillement, et épouse Elza De Groodt. Le roman qu'il a commencé à son retour d'Allemagne est publié en 1941 : Tout est réel ici. Dans ce texte frémissant d'images, de subtiles analogies font peu à peu disparaître la frontière entre le prosaïque et le merveilleux, le quotidien et le rêve. Une même dimension féerique marque L'Herbe qui tremble (1942), une sorte de journal intime mêlé de récits, et La Chronique du cygne (1949). » Après avoir composé une importante œuvre dramatique traduite et jouée à l’étranger, il « revient, avec La Cathédrale de brume (1984), Le Pays noyé (1990) et Le Vase de Delft (1995) à la forme narrative de ses débuts. Dans ces récits de longueur variable — qui, tous, d'une manière ou d'une autre, appartiennent à ce que l'auteur appelle la mémoire profonde et éclairent l'ensemble de son œuvre —, il tente, en une démarche proche du cheminement initiatique, de cerner d'invisibles blessures et des bonheurs ineffables, de percevoir le dédoublement du monde, d'entrevoir l'envers des choses, de saisir un instant leur autre dimension. Sur tout cela, il s'interroge en autobiographe et en sourcier de l'imaginaire qui passe imperceptiblement de la vie à la littérature, du souvenir à sa transposition poétique dans Un arrière-pays. Rêveries sur la création littéraire (1989). Ce qui se donne à lire, dans ce commentaire qu'il adresse à ses jeunes lecteurs, au cours d'une série de conférences données à Louvain-la-Neuve, est une véritable poétique de la mémoire. »

Il devient ainsi limpide que les oppositions apparemment binaires ne résistent pas à une lecture attentive ; car la lutte impitoyable qui fait s’affronter les forces du Bien et du Mal (le combat entre deux conceptions de la vie et deux visions de la langue, pour le dire avec Ginette Michaux) se joue davantage à l’intérieur de chaque lieu et de chaque personnage, plutôt qu’elle ne les fait se dresser l’un contre l’autre. La dimension poétique de la fiction va ainsi de pair chez Willems avec la conviction que ‘‘[l]e vrai s’infiltre dans le faux, brouillant les pistes, approfondissant la signification par l’ambiguïté et par le paradoxe, montrant que le négatif est à l’œuvre partout, qu’aucune pensée ne pourra jamais être tenue pour bonne’’ (p. 326). »

Il devient ainsi limpide que les oppositions apparemment binaires ne résistent pas à une lecture attentive ; car la lutte impitoyable qui fait s’affronter les forces du Bien et du Mal (le combat entre deux conceptions de la vie et deux visions de la langue, pour le dire avec Ginette Michaux) se joue davantage à l’intérieur de chaque lieu et de chaque personnage, plutôt qu’elle ne les fait se dresser l’un contre l’autre. La dimension poétique de la fiction va ainsi de pair chez Willems avec la conviction que ‘‘[l]e vrai s’infiltre dans le faux, brouillant les pistes, approfondissant la signification par l’ambiguïté et par le paradoxe, montrant que le négatif est à l’œuvre partout, qu’aucune pensée ne pourra jamais être tenue pour bonne’’ (p. 326). »

hamac. Du brumeux Anvers, il avait gagné la Sicile aux vins d’or, et de là passant les détroits, il avait rayonné sur d’étranges contrées dont il contait les mœurs. Auprès de ces panoplies étaient piquées au mur de nombreuses cartes célestes, et des tables toutes remplies de signes utiles à cette astronomie qui était sa passion, et dont il s’occupait, non en amateur, mais en savant. À côté de la presse à bras, qu’il avait établie lui-même, et où il tirait, sur de rares papiers, les chefs-d’œuvre simplifiés de ses dessins sur bois et de sa typographie, brillait, oblique et mystérieux, son télescope.

hamac. Du brumeux Anvers, il avait gagné la Sicile aux vins d’or, et de là passant les détroits, il avait rayonné sur d’étranges contrées dont il contait les mœurs. Auprès de ces panoplies étaient piquées au mur de nombreuses cartes célestes, et des tables toutes remplies de signes utiles à cette astronomie qui était sa passion, et dont il s’occupait, non en amateur, mais en savant. À côté de la presse à bras, qu’il avait établie lui-même, et où il tirait, sur de rares papiers, les chefs-d’œuvre simplifiés de ses dessins sur bois et de sa typographie, brillait, oblique et mystérieux, son télescope.

Une traduction du Rosaire au soleil (Rozenkrans in het zonnelicht) a été réalisée sans jamais trouver d

Une traduction du Rosaire au soleil (Rozenkrans in het zonnelicht) a été réalisée sans jamais trouver d

Aurélie Choné & Philippe Hamman : Faut-il rendre la ville invisible ? Retours sur le « modèle nordique » d’urbanisme durable

Aurélie Choné & Philippe Hamman : Faut-il rendre la ville invisible ? Retours sur le « modèle nordique » d’urbanisme durable Bente Christensen : L’argent et la vie : la littérature pour jeunes filles dans la Norvège de l’entre-deux-guerres

Bente Christensen : L’argent et la vie : la littérature pour jeunes filles dans la Norvège de l’entre-deux-guerres

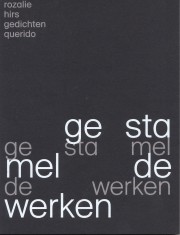

* Les 10 poèmes de Rozalie Hirs publiés dans ce numéro sont extraits de

* Les 10 poèmes de Rozalie Hirs publiés dans ce numéro sont extraits de