Le Voyage de Hollande

La lumière de Delft est sur nous comme un linge dernier

Aragon, Le Voyage de Hollande

Poèmes d’Aragon*

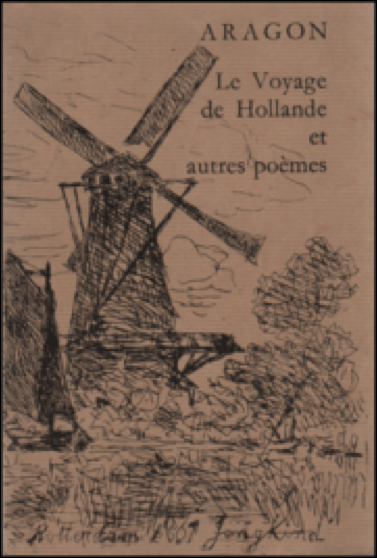

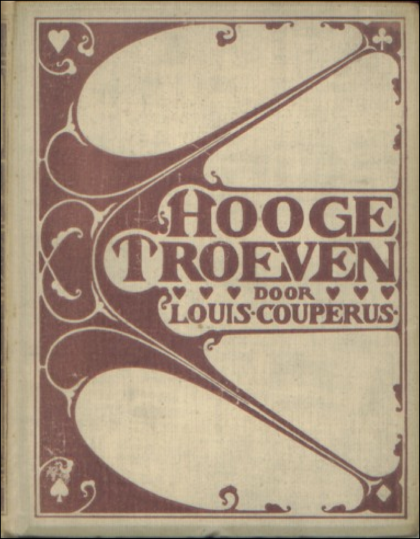

Hollande et poésie : L’Invitation au voyage vient tout de suite à l’esprit. Mais ce pays, ses villes, ses paysages ou encore ses peintres – voire ses écrivains – ont inspiré bien d’autres poètes que Baudelaire au cours des derniers siècles. Dans un billet précédent, nous avons mentionné « Hollande » (1) du voyageur Xavier Marmier, vingt alexandrins plutôt mièvres répartis en cinq strophes. Plus mièvre encore le poème carte postale portant le même titre de l’écrivain belge Marcel Loumaye (1889-1956) : « Hollande, avec ses grands moulins au bord de l’eau / Ses petites maisons et ses sombres bateaux ! » (Le Thyrse, avril 1909, p. 230). Un autre écrivain tombé dans l’oubli, Émille Dodillon (2), a pour sa part ramené d’un séjour aux Pays-Bas des vers composés dans une veine parnassienne. On pourrait énumérer des noms plus connus, poser nos lèvres sur celles de Rosemonde. Satisfaisons-nous pour cette fois d’un recueil de Louis Aragon, qui demeure dans l’ombre alors qu’ « il existe pourtant peu d’exemple » dans son œuvre « d’une aussi parfaite maîtrise de la langue et de la prosodie » (3). Le Voyage de Hollande a paru le 12 février 1964 chez Seghers, vingt-quatre ans exactement après que cet éditeur eut publié un premier texte de l’écrivain communiste. Cette édition de luxe tirée à 2025 exemplaires est ornée d’un dessin de Jongkind. À ce jour, ce recueil a été réédité à trois reprises (1965, 1981, 2005), mais à chaque fois dans une version augmentée (les « Autres Poèmes » dont le cycle « La messe d’Elsa ») qui dénature un peu, ou du moins modifie, sa portée initiale. Le Voyage de Hollande proprement dit s’ouvre sur un quatrain : « Il est interdit de blasphémer » puis se décompose en six parties : « Le départ », « L’août soixante-trois », « L’été pourri », « Le labyrinthe bleu et blanc », « Eierland » et « Chants perdus ». À l’exception des deux qui constituent ce dernier volet, les poèmes ont été semble-t-il été écrits au cours des semaines qu’ont passées Aragon et Elsa Triolet aux Pays-Bas du 29 juillet au 26 août 1963, alors qu’Aragon qui, à son habitude, avait emporté du travail, aurait dû se  consacrer à préparer la nouvelle édition de son Histoire de l’URSS. On découvre dans ces pages beaucoup d’octosyllabes, mais aussi des vers beaucoup plus longs. Certains laissent trans- paraître le souvenir de séjours antérieurs : près de quarante ans plus tôt, le poète s’était en effet rendu en Hollande avec sa maîtresse Nancy Cunard. Le Roman inachevé (1956), son « autobiographie » en vers, comprend d’ailleurs un poème amstellodamois : « Les martins-pêcheurs au ciel jaune et rose » :

consacrer à préparer la nouvelle édition de son Histoire de l’URSS. On découvre dans ces pages beaucoup d’octosyllabes, mais aussi des vers beaucoup plus longs. Certains laissent trans- paraître le souvenir de séjours antérieurs : près de quarante ans plus tôt, le poète s’était en effet rendu en Hollande avec sa maîtresse Nancy Cunard. Le Roman inachevé (1956), son « autobiographie » en vers, comprend d’ailleurs un poème amstellodamois : « Les martins-pêcheurs au ciel jaune et rose » :

Les martins-pêcheurs au ciel jaune et rose

Cousent le printemps au-dessus des toits

Où leur vol léger en passant se pose

Aux créneaux neigés que les vents nettoient

La Tour des Harengs de l’hiver se lave

Maisons à l’envers leur front mauve est pris

Dans les lourdes eaux d’un rêve batave

Que les bateaux gris lentement charrient

Les bateliers blonds au bleu de leur pipe

Ont les yeux noyés par l’Indonésie

Tandis que les marchandes de tulipes

Pour les étrangers déjà s’égosient

Ce calme c’est le calme du commerce

Ce silence est fait de soie et d’étain

Les grands bassins de mât en mât y bercent

Le soir safran qui sur les quais déteint

Le jour déclinant les digues cyclables

Dans un Ruisdael sombre aux rouges falots

Portent de la ville au loin par les sables

Le pédalement de mille vélos

Mais dans l’échoppe est assise une dame

Comme un bijou qui dort en son écrin

Car c’est ici le ghetto d’Amsterdam

Où des bras blancs entourent les marins

On dit amour pour nommer cette chose

Qui peut durer juste le temps qu’il faut

Petit palais de la métempsychose

Pour avoir l’œil rond comme l’ont là-haut

Les martins-pêcheurs au ciel jaune et rose

Le Voyage de Hollande

Compositeur : Edouard Senny, sur des textes de Louis Aragon

Baryton : André Vandebosch - Piano : Colette Orloff

L’amour ou du moins la question de l’amour se glisse une fois de plus dans le poème. L’impossibilité de l’exprimer (de le vivre ?), mariée à une anxiété pour ainsi dire innée, constitue d’ailleurs le thème essentiel du Voyage de Hollande qui est tout autre chose qu’un voyage en Hollande. Il est vain de voyager annonce d’entrée une épigraphe de Maurice Scève. « L’été pourri » nous en dit sans doute plus sur le couple Louis-Elsa que sur le temps : en 1963, c’est l’hiver qui a été calamiteux, l’un des plus froids de l’histoire des Pays-Bas ; et si en été les températures étaient relativement fraîches, les deux écrivains n’ont pas dû voir, en un mois, beaucoup de pluie. C’est la grenouille batave qui le dit. Un été pourri sans pluie ? « Le Roi-Pluie » qui fait des siennes sur les toits d'Amsterdam est sorti de l’imagination du sexagénaire qui porte « une pierre au cou ». « Wassenaar » est à la fois une réécriture de l’Invitation au Voyage et, d’un bout à l’autre, un poème d’amour. Poème d’amour aussi « À quoi rêverais-tu si l’on », écrit le 14 août près d’Utrecht, à Hoge Vuursche. Peignant un décor typiquement batave, « Intérieurs » bascule à mi-parcours dans l’introspection et dans la vénération de l’aimée. Pareillement d’« Eierland », dont on jurerait la première strophe, tout entière dédiée à la nature de l’île de Texel, sortie du clavier d’un poète néerlandais.

L’amour ou du moins la question de l’amour se glisse une fois de plus dans le poème. L’impossibilité de l’exprimer (de le vivre ?), mariée à une anxiété pour ainsi dire innée, constitue d’ailleurs le thème essentiel du Voyage de Hollande qui est tout autre chose qu’un voyage en Hollande. Il est vain de voyager annonce d’entrée une épigraphe de Maurice Scève. « L’été pourri » nous en dit sans doute plus sur le couple Louis-Elsa que sur le temps : en 1963, c’est l’hiver qui a été calamiteux, l’un des plus froids de l’histoire des Pays-Bas ; et si en été les températures étaient relativement fraîches, les deux écrivains n’ont pas dû voir, en un mois, beaucoup de pluie. C’est la grenouille batave qui le dit. Un été pourri sans pluie ? « Le Roi-Pluie » qui fait des siennes sur les toits d'Amsterdam est sorti de l’imagination du sexagénaire qui porte « une pierre au cou ». « Wassenaar » est à la fois une réécriture de l’Invitation au Voyage et, d’un bout à l’autre, un poème d’amour. Poème d’amour aussi « À quoi rêverais-tu si l’on », écrit le 14 août près d’Utrecht, à Hoge Vuursche. Peignant un décor typiquement batave, « Intérieurs » bascule à mi-parcours dans l’introspection et dans la vénération de l’aimée. Pareillement d’« Eierland », dont on jurerait la première strophe, tout entière dédiée à la nature de l’île de Texel, sortie du clavier d’un poète néerlandais.

Si « Meinert Hobbema » échappe à l’obsession du fou d’Elsa – certes le poème se termine par : « Pour aimer d’amour » –, c’est sans doute parce que le poète y reprend la description du tableau Le Moulin à eau , qui figure dans les Entretiens sur le musée de Dresde (1957), ouvrage écrit avec Cocteau. Pour le reste, quand il s’écarte de sa thématique de prédilection, Aragon émet des critiques sur les Hollandais en général : « Et nous parmi ces êtres de laitage / Le genou gras la rousseur des oignons / À tous les pas à qui nous nous cognons » (dans « Reconnais-tu la vieille mélodie », poème ayant pour cadre Rotterdam) (4) ou sur les capitalistes qui  vivent dans les « Petits palais de la banlieue ». Même dans les endroits les plus isolés d’ « Amsterdam », l’amoureux ne trouve ni calme ni paix – « Ainsi la ville avec ses toits / Ses yeux-fenêtres d’elle-même / Comme défaite pour qu’on l’aime / Tragiquement parle de toi » –, mais le reflet d’un suicide. Citons le poème (sans titre) le plus emblématique du recueil :

vivent dans les « Petits palais de la banlieue ». Même dans les endroits les plus isolés d’ « Amsterdam », l’amoureux ne trouve ni calme ni paix – « Ainsi la ville avec ses toits / Ses yeux-fenêtres d’elle-même / Comme défaite pour qu’on l’aime / Tragiquement parle de toi » –, mais le reflet d’un suicide. Citons le poème (sans titre) le plus emblématique du recueil :

Nous appellerons Hollande

Ce pays de contrebande

Entre la pluie et le vent

Comme un moment de césure

Dans la voix et la mesure

Entre l’après et l’avant

Ce royaume de semblances

Qui fait égale balance

Entre la terre et les eaux

Entre le mourir et l’être

Qui bat comme à la fenêtre

Un volet troué d’oiseaux

Voici l’heure et le voyage

Où le jour n’est que langage

Comme sont dés hasardeux

Et le point qu’on y amène

Toujours sonne être l’amen

De cette vie à nous deux

Où toute chose suppose

Obscurément faire pause

Avant cette nuit de nous

Une halte du calvaire

Cette indulgence à genoux

Aux condamnés à genoux

Ô merveille d’amertume

Et se perd et se parfume

La vie où elle est brisée

Comme l’une l’autre tremblent

Au miracle d’être ensemble

Les lèvres sur le baiser

Le grand reproche que l’on peut faire à Aragon – qui est dans la droite ligne de Hugo dont il partage les qualités et les défauts – tient à la teneur de bien des poèmes : elle est sensiblement inférieure à la virtuosité de l’écriture. Une espèce de naïveté - de juvénilité ? - omniprésente finit par lasser le lecteur. Aragon égrène un peu trop ses vers de vieil amoureux anxieux comme une bondieusarde son chapelet. Mais relire quelques pages de ce Voyage émerveille.

Daniel C.

* Une partie des éléments de ce billet est empruntée à Michel Besnier, « Postface » au Voyage de Hollande, Paris, Seghers, 2005 ainsi qu’au tome 2 des Œuvres poétiques complètes, publié en Pléiade sous la direction d’Olivier Barbarant (2007).

* Une partie des éléments de ce billet est empruntée à Michel Besnier, « Postface » au Voyage de Hollande, Paris, Seghers, 2005 ainsi qu’au tome 2 des Œuvres poétiques complètes, publié en Pléiade sous la direction d’Olivier Barbarant (2007).

(1) Poème qu’on peut lire par exemple dans les Proses et Vers (1836-1886), Paris, A. Lahure, 1890, p. 245-246. Contentons-nous d’en citer la première strophe.

Dans les près de Hollande, au haut de la charmille,

J’ai souvent remarqué, le long de mon sentier,

Le chêne où la cigogne, hôte de la famille,

Construit son nid de chaume à côté du fermier.

(2) On doit à cet auteur une version (la première ?) de Fais dodo Colas mon petit frère intitulée Enfantine (publiée dans le recueil Les Écolières, 1874).

(3) Michel Besnier, « Postface », op. cit. Cet auteur ajoute : « S’il existait des écoles de poésie, Le Voyage de Hollande permettrait de montrer, surtout de faire entendre, toutes les ressources de la poésie écrite en langue française. Quelle étonnante variété de vers, de rythmes, de rimes ! C’est qu’Aragon a lu et assimilé dans son oreille interne tous les poètes, de ceux du Moyen Âge jusqu’à ses contem- porains. » (p. 156).

(4) Les mêmes clichés sont présents dans la correspondance d’Elsa de l’époque.

les deux mots en gras dans les poèmes

figurent en italiques dans les versions originales.

« Quoi qu’il en soit, il est toujours beau, parmi les laideurs quotidiennes, de voir des hommes épris d’idéal tendre à réaliser la perfection qui les hantes et il ne faut jamais laisser passer leur effort sans le saluer d’un applaudissement, ni sans l’encourager d’un souhait… »

« Quoi qu’il en soit, il est toujours beau, parmi les laideurs quotidiennes, de voir des hommes épris d’idéal tendre à réaliser la perfection qui les hantes et il ne faut jamais laisser passer leur effort sans le saluer d’un applaudissement, ni sans l’encourager d’un souhait… »

Limpides, souvent drôles, ces lettres rendent hommage à l’art de vivre au quotidien dans un pays malade, réussissant le tour de force de parler des Belges en les décomplexant […]. Rien de crispé, rien de cette paranoïa qui, aujourd’hui, nous plombe dès qu’on ouvre le journal. »

Limpides, souvent drôles, ces lettres rendent hommage à l’art de vivre au quotidien dans un pays malade, réussissant le tour de force de parler des Belges en les décomplexant […]. Rien de crispé, rien de cette paranoïa qui, aujourd’hui, nous plombe dès qu’on ouvre le journal. » attend la traduction du volume qui fait suite à En route vers la fin : Nader tot U (Plus près de Vous, 1966), autre livre culte aux Pays-Bas de ce Néer- landais qui a passé une partie de sa vie dans le magnifique village drômois du Poët Laval. (une émission de radio Paludes consacrée à En route vers la fin :

attend la traduction du volume qui fait suite à En route vers la fin : Nader tot U (Plus près de Vous, 1966), autre livre culte aux Pays-Bas de ce Néer- landais qui a passé une partie de sa vie dans le magnifique village drômois du Poët Laval. (une émission de radio Paludes consacrée à En route vers la fin :  siècle à l’exemple de Jacques François Delyen, peintre ordinaire du roi de Gérard De Wallens ; et pour finir le recueil bilingue du poète flamand Stefaan Van Den Bremt Vogeltekens - Augures, d’après des miniatures de Solange Abbiati.

siècle à l’exemple de Jacques François Delyen, peintre ordinaire du roi de Gérard De Wallens ; et pour finir le recueil bilingue du poète flamand Stefaan Van Den Bremt Vogeltekens - Augures, d’après des miniatures de Solange Abbiati. A côté de toutes ces pages « littérature », on retiendra la contribution de l’éminent historien H.L. Wesseling, dont on a pu lire en français Le Partage de l’Afrique et Les Empires coloniaux européens (trad. Patrick Grilli, Gallimard, 2002 et 2009). Dans « Histoire et justice ou l’historien et la loi », le Néerlandais, signataire de l’Appel de Blois, s’interroge sur les normes plus qu’étranges qu’impose le législateur français aux historiens à travers les lois Gayssot-Fabius, Taubira, etc. Enfin, il convient de mentionner l’article que Dorien Kouijzer consacre à

A côté de toutes ces pages « littérature », on retiendra la contribution de l’éminent historien H.L. Wesseling, dont on a pu lire en français Le Partage de l’Afrique et Les Empires coloniaux européens (trad. Patrick Grilli, Gallimard, 2002 et 2009). Dans « Histoire et justice ou l’historien et la loi », le Néerlandais, signataire de l’Appel de Blois, s’interroge sur les normes plus qu’étranges qu’impose le législateur français aux historiens à travers les lois Gayssot-Fabius, Taubira, etc. Enfin, il convient de mentionner l’article que Dorien Kouijzer consacre à  Mais dans Septentrion, les amoureux des arts plastiques trouvent en général eux aussi leur bonheur. Au menu cette fois :

Mais dans Septentrion, les amoureux des arts plastiques trouvent en général eux aussi leur bonheur. Au menu cette fois :

qui, une éternelle goutte de gel au bout d’un nez rouge, vous vendent plus cher qu’au bureau des correspondances d’omnibus : mais il faut bien que tout le monde vive, et l’étonnement de s’entendre dire dangüe pour merci, et celui de recueillir sur le revers de son gant leur grelottante roupie est un des plaisirs du touriste en Hollande...

qui, une éternelle goutte de gel au bout d’un nez rouge, vous vendent plus cher qu’au bureau des correspondances d’omnibus : mais il faut bien que tout le monde vive, et l’étonnement de s’entendre dire dangüe pour merci, et celui de recueillir sur le revers de son gant leur grelottante roupie est un des plaisirs du touriste en Hollande... Avions-nous assez aimé ces lourdes portes s’ouvrant brusquement pour laisser apparaître derrière une rangée de tables un entassement de chairs et de paillons, dressés comme un dessert sur une lointaine et lumineuse estrade. « Dames françaises, entrez, messieurs, on parle français », et c’était de la part des bons géants joufflus des révérences et des sourires à pleines lèvres, mais des bons sourires honnêtes, des sourires ignorés à Paris ; ils n’en lâchaient pas une minute le cordon qu’ils tenaient à la main, et c’était le long de cette rue du Ness, c’était à chaque seuil la même soudaine apparition de nudités et d’étoffes flamboyantes, la même offre patriotique, dames françaises, et le même salut.

Avions-nous assez aimé ces lourdes portes s’ouvrant brusquement pour laisser apparaître derrière une rangée de tables un entassement de chairs et de paillons, dressés comme un dessert sur une lointaine et lumineuse estrade. « Dames françaises, entrez, messieurs, on parle français », et c’était de la part des bons géants joufflus des révérences et des sourires à pleines lèvres, mais des bons sourires honnêtes, des sourires ignorés à Paris ; ils n’en lâchaient pas une minute le cordon qu’ils tenaient à la main, et c’était le long de cette rue du Ness, c’était à chaque seuil la même soudaine apparition de nudités et d’étoffes flamboyantes, la même offre patriotique, dames françaises, et le même salut.

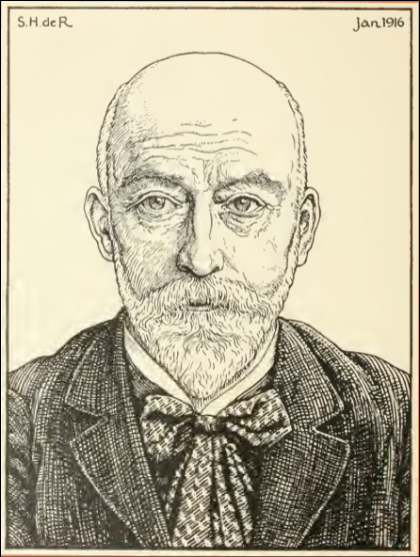

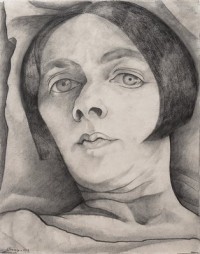

Pour la première fois, on a pu voir en France un grand nombre de toiles de la Néerlandaise Charley Toorop. Le commissaire de l'exposition, Gérard Audinet - aujourd'hui directeur de la Maison Victor Hugo -, évoque cette création dans la vidéo ci-dessous. Le magnifique

Pour la première fois, on a pu voir en France un grand nombre de toiles de la Néerlandaise Charley Toorop. Le commissaire de l'exposition, Gérard Audinet - aujourd'hui directeur de la Maison Victor Hugo -, évoque cette création dans la vidéo ci-dessous. Le magnifique