Slauerhoff dans les brumes

Deux comptes rendus sur les romans

du Hollandais errant

(extraits)

Après le recueil de nouvelles Écume et cendre (1933) et en attendant La Vie sur terre (1934), dernier roman de J. Slauerhoff non encore traduit en français - parution prévue aux éditions Circé en 2012 -, voici quelques paragraphes en guise d’invitation à entrer dans Le Royaume interdit (1932) et La Révolte de Guadalajara (1937). Ils sont empruntés au articles « Les traces brouillées du poète » & « Mexique, terre de désenchantement » (http://brumes.wordpress.com/).

La littérature hollandaise est peu traduite en France. Souvent mélangée à ses homologues scandinaves dans un rayon « d’Europe du Nord » qui lui laisse une part fort modeste, elle n’a droit, dans les librairies, qu’à une visibilité réduite, voire inexistante. Les écrits de Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936) étaient indisponibles en français avant que la modeste maison vosgienne Circé ne s’empare de deux de ses romans : La Révolte de Guadelajara et Le Royaume interdit. L’œuvre de Slauerhoff méritait cette traduction tardive. Ni roman historique, ni poème en prose, ni texte fantastique, Le Royaume interdit constitue un objet littéraire déconcertant. Il entrecroise les destinées du poète national portugais, Camões, auteur des Lusiades et d’un radiotélégraphiste irlandais des années 1930, qui n’ont a priori qu’un rapport fort ténu, celui que la mer imprime à leurs destinées. Pourchassé par la vindicte d’un mari trompé qui n’est autre que l’héritier de la couronne portugaise, Camões s’exile, au milieu du XVIe siècle dans une colonie lointaine, Macao. La ville a été fondée par quelques aventuriers suite à la destruction, évoquée dans la scène d’ouverture du roman, du premier établissement portugais en Chine. Les quatre cents Portugais qui s’y sont installés pour trouver fortune vivent dans une semi-indépendance, menacés en permanence par l’immense Empire chinois qui leur fait face et avec lequel ils sont bien obligés de traiter pour survivre. Le roman fonctionne autour de quatre fils narratifs distincts : la description du climat social, religieux, économique et politique de la colonie ; les querelles entre le gouverneur Campos et sa fille, métisse qui tente d’échapper à l’emprise de ce dernier ; la proscription de Camões et sa tumultueuse arrivée en Chine ; l’errance du radiotélégraphiste irlandais, narrateur sans nom, quatre siècles plus tard. Cet élément du récit, dont le lecteur interroge le sens tout au long de la seconde partie, ouvre des perspectives nouvelles et inattendues au roman. […]

La littérature hollandaise est peu traduite en France. Souvent mélangée à ses homologues scandinaves dans un rayon « d’Europe du Nord » qui lui laisse une part fort modeste, elle n’a droit, dans les librairies, qu’à une visibilité réduite, voire inexistante. Les écrits de Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936) étaient indisponibles en français avant que la modeste maison vosgienne Circé ne s’empare de deux de ses romans : La Révolte de Guadelajara et Le Royaume interdit. L’œuvre de Slauerhoff méritait cette traduction tardive. Ni roman historique, ni poème en prose, ni texte fantastique, Le Royaume interdit constitue un objet littéraire déconcertant. Il entrecroise les destinées du poète national portugais, Camões, auteur des Lusiades et d’un radiotélégraphiste irlandais des années 1930, qui n’ont a priori qu’un rapport fort ténu, celui que la mer imprime à leurs destinées. Pourchassé par la vindicte d’un mari trompé qui n’est autre que l’héritier de la couronne portugaise, Camões s’exile, au milieu du XVIe siècle dans une colonie lointaine, Macao. La ville a été fondée par quelques aventuriers suite à la destruction, évoquée dans la scène d’ouverture du roman, du premier établissement portugais en Chine. Les quatre cents Portugais qui s’y sont installés pour trouver fortune vivent dans une semi-indépendance, menacés en permanence par l’immense Empire chinois qui leur fait face et avec lequel ils sont bien obligés de traiter pour survivre. Le roman fonctionne autour de quatre fils narratifs distincts : la description du climat social, religieux, économique et politique de la colonie ; les querelles entre le gouverneur Campos et sa fille, métisse qui tente d’échapper à l’emprise de ce dernier ; la proscription de Camões et sa tumultueuse arrivée en Chine ; l’errance du radiotélégraphiste irlandais, narrateur sans nom, quatre siècles plus tard. Cet élément du récit, dont le lecteur interroge le sens tout au long de la seconde partie, ouvre des perspectives nouvelles et inattendues au roman. […]

En écho à l’expérience d’extrême proximité que Slauerhoff ressentait pour le poète Tristan Corbière, l’Irlandais sent grandir en lui Camões. Le roman prend des tours fantastiques et les deux corps finissent par se rejoindre : comme dans l’œuvre de P.K. Dick, les différents plans de la réalité s’entremêlent et le lecteur se perd en conjectures. L’ homme sans nom vit la défense de Macao, où Camões, revenu incognito de son ambassade perdue, joua le premier rôle. Il devient brièvement Camões. Dans une Macao moderne, corrompue, crépusculaire, l’homme sans identité a vu s’entrouvrir un autre univers, celui, passé, du poète. Cette transformation vertigineuse l’accable. Résolu à demeurer ce qu’il était, à savoir personne, il fuit éperdument Camões, le monde interlope de Macao et sa propre existence, réduite à un statut professionnel. Aux frontières de deux mondes, la puissance du poète exilé s’est brisée sur le pouvoir temporel du gouverneur Campos. Mais elle a paradoxalement traversé les siècles. Le temps du poète n’est pas le temps commun. Son errance dans le monde a laissé une trace profonde, capable de perdre, des siècles plus tard, un obscur anonyme.

En écho à l’expérience d’extrême proximité que Slauerhoff ressentait pour le poète Tristan Corbière, l’Irlandais sent grandir en lui Camões. Le roman prend des tours fantastiques et les deux corps finissent par se rejoindre : comme dans l’œuvre de P.K. Dick, les différents plans de la réalité s’entremêlent et le lecteur se perd en conjectures. L’ homme sans nom vit la défense de Macao, où Camões, revenu incognito de son ambassade perdue, joua le premier rôle. Il devient brièvement Camões. Dans une Macao moderne, corrompue, crépusculaire, l’homme sans identité a vu s’entrouvrir un autre univers, celui, passé, du poète. Cette transformation vertigineuse l’accable. Résolu à demeurer ce qu’il était, à savoir personne, il fuit éperdument Camões, le monde interlope de Macao et sa propre existence, réduite à un statut professionnel. Aux frontières de deux mondes, la puissance du poète exilé s’est brisée sur le pouvoir temporel du gouverneur Campos. Mais elle a paradoxalement traversé les siècles. Le temps du poète n’est pas le temps commun. Son errance dans le monde a laissé une trace profonde, capable de perdre, des siècles plus tard, un obscur anonyme.

Écrit dans une prose dense et poétique, Le Royaume interdit ne livre pas tous ses secrets au terme d’une seule lecture. Les aventures du Macao colonial débordent de leur cadre temporel pour altérer le présent de l’homme sans nom. La puissance du poète affectera le quotidien de l’Irlandais, ses efforts rompant la cloison étanche des siècles pour le perdre, en proie à une impossible identification. En épurant le style du récit à ses seuls éléments indispensables, Slauerhoff frôle parfois l’abstraction : le délitement progressif de l’ambassade qu’envoie le gouverneur Campos à Pékin n’est pas seulement le récit d’une errance, elle est le motif philosophique d’une fuite éperdue de soi-même. Le monde colonial de Macao, menacé d’engloutissement par la puissance démographique et géographique chinoise, irrigue les errances de Camões et de l’homme sans nom. Aux franges de deux mondes, les identités se brouillent et les héros peuvent à la fois renoncer et exister, vivre pour l’éternité et périr sans fin. [lire l’intégralité du texte]

Écrit dans une prose dense et poétique, Le Royaume interdit ne livre pas tous ses secrets au terme d’une seule lecture. Les aventures du Macao colonial débordent de leur cadre temporel pour altérer le présent de l’homme sans nom. La puissance du poète affectera le quotidien de l’Irlandais, ses efforts rompant la cloison étanche des siècles pour le perdre, en proie à une impossible identification. En épurant le style du récit à ses seuls éléments indispensables, Slauerhoff frôle parfois l’abstraction : le délitement progressif de l’ambassade qu’envoie le gouverneur Campos à Pékin n’est pas seulement le récit d’une errance, elle est le motif philosophique d’une fuite éperdue de soi-même. Le monde colonial de Macao, menacé d’engloutissement par la puissance démographique et géographique chinoise, irrigue les errances de Camões et de l’homme sans nom. Aux franges de deux mondes, les identités se brouillent et les héros peuvent à la fois renoncer et exister, vivre pour l’éternité et périr sans fin. [lire l’intégralité du texte]

J.J. Slauerhoff: Dichter van de zee

Comme je l’avais indiqué précédemment, l’œuvre de Slauerhoff n’a guère traversé les frontières hollandaises. Inexistante en anglais, à peine traduite en espagnol, elle se compose, en français, de deux romans, Le Royaume interdit et La Révolte de Guadalajara, tous deux publiés par la modeste maison Circé. Au vu des évidentes qualités de ces livres, espérons que cet éditeur persévère dans cette politique et puisse ainsi offrir au public d’autres aperçus de l’œuvre du Hollandais. Dans Le Royaume interdit, la mise en relation de deux errances traçait une intrigante perspective au cœur même des fantasmes de l’aventure coloniale. Le poète et le technicien interpénétraient leurs destinées, le premier menaçant d’engloutir le second malgré les siècles d’écart. Autour de Macao, lascif et immobile, les tristes aventures de Camões conquéraient pour les temps à venir ce qu’elles perdaient au présent. La Révolte de Guadalajara change radicalement de perspective géographique. Dans un Mexique où pouvoir et Révolution sont également confisqués, l’immobilité séculaire et mélancolique des peuples indiens, vaincus de l’Histoire, offre un décor parfait à l’errance de Slauerhoff. La ville de Guadalajara est un sépulcre. Indiens et Espagnols y tiennent la place que les siècles passés leur ont assignés, sans qu’aucun espoir précis ne surgisse à l’horizon. Les autochtones ont baissé la tête, sous le joug des colons. Apathiques, ils n’attendent plus rien, se contentent de survivre. Les Espagnols, devenus mexicains par l’effet d’une révolution qui a tout bouleversé et donc, rien changé, conservent les commandes politiques, économiques et sociales de la ville. Peu de conflits : ni les uns, ni les autres n’espèrent rien. Les Européens préservent leurs privilèges provinciaux de latifundiaires et de commerçants, les Indiens se tiennent dans une prudente posture faite de passivité et d’inertie. Quelques révolutionnaires s’agitent pourtant depuis les années 1910, mais ils sont déjà en voie d’institutionnalisation. Dans la partie d’échecs qu’ils mènent face au pouvoir, Guadalajara ne compte pas. […]

Une fois la Révolution accomplie, les instances chassées, les nouveaux dirigeants s’avèrent incapa- bles de gouverner. Leur volonté de changement n’allait pas loin, ils ne savent pas quoi faire de leur victoire. L’espérance vague et diffuse de lendemains qui chantent se brise sur la réalité. La conjonction d’ambitions personnelles ne livre pas de programme d’action. El Vidriero devient presque encombrant. Il n’était qu’un symbole, un pantin utilisé auprès des crédules par quelques arrivistes. Les Indiens, pour qui rien n’a évidemment changé, commencent à regarder de travers leur sauveur. El Vidriero, errant anonyme à peine qualifié par sa profession, comme le télégraphiste du Royaume interdit, a été sédentarisé, fixé, et ce par l’ambition d’autres que lui. Sa vie ne tenait que par le vagabondage. S’installer, c’est devenir quelqu’un. Or le vitrier n’était personne. El Vidriero ne peut assumer la charge que d’autres lui ont confiée. Sa fuite misérable – et pourtant justifiée – s’achève dans une cérémonie de semi-crucifixion grotesque, pas même fatale : dans le sacrifice non consenti, le martyr, ce faux messie aura aussi échoué. Les révolutionnaires laissent les forces armées écraser cette révolte religieuse et ethnique confuse. Tabarana s’enfuira du Mexique, le gouvernement central ne touchera pas au propriétaire foncier, trop puissant pour être inquiété. La révolte de Guadalajara n’a servi à rien.

Une fois la Révolution accomplie, les instances chassées, les nouveaux dirigeants s’avèrent incapa- bles de gouverner. Leur volonté de changement n’allait pas loin, ils ne savent pas quoi faire de leur victoire. L’espérance vague et diffuse de lendemains qui chantent se brise sur la réalité. La conjonction d’ambitions personnelles ne livre pas de programme d’action. El Vidriero devient presque encombrant. Il n’était qu’un symbole, un pantin utilisé auprès des crédules par quelques arrivistes. Les Indiens, pour qui rien n’a évidemment changé, commencent à regarder de travers leur sauveur. El Vidriero, errant anonyme à peine qualifié par sa profession, comme le télégraphiste du Royaume interdit, a été sédentarisé, fixé, et ce par l’ambition d’autres que lui. Sa vie ne tenait que par le vagabondage. S’installer, c’est devenir quelqu’un. Or le vitrier n’était personne. El Vidriero ne peut assumer la charge que d’autres lui ont confiée. Sa fuite misérable – et pourtant justifiée – s’achève dans une cérémonie de semi-crucifixion grotesque, pas même fatale : dans le sacrifice non consenti, le martyr, ce faux messie aura aussi échoué. Les révolutionnaires laissent les forces armées écraser cette révolte religieuse et ethnique confuse. Tabarana s’enfuira du Mexique, le gouvernement central ne touchera pas au propriétaire foncier, trop puissant pour être inquiété. La révolte de Guadalajara n’a servi à rien.

Slauerhoff, écrivain errant, médecin, poète et marin, évoque d’autres mondes que le sien, celui de la petite Hollande libérale du vingtième siècle. Du Mexique à Macao, il parle de contrées immobiles, où le cynisme, la présomption des pouvoirs temporel et spirituel maintiennent un joug ferme sur d’apathiques populaces. Tout est joué. Seul recours, la liberté anonyme du fugitif, condamné à ne jamais s’élever dans la société, à toujours errer dans le vaste monde. Chez Slauerhoff, le monde des noms, des titulatures, des pouvoirs institués, des héritages, en un mot, le passé, dissipe les perspectives mystérieuses de l’avenir. L’aventure coloniale est un fantasme. Au fond, l’attente d’un ailleurs est morte : la déambulation solitaire, permanente, sans but, sans identité, fuite de soi et du monde, permet seule de concilier la liberté et l’espoir ; liberté de fugitif, toujours menacée, espoir de poète, toujours déçu. Désenchanté, et donc ironique, Slauerhoff évoque des ambitions contrariées, des amours impossibles, des espérances illusoires. Même l’abolition de soi dans l’errance n’est qu’un salut fictif. Slauerhoff a fui. La Hollande, la terre, les colonies, la médecine, la société, l’écrivain a tout quitté successivement sans jamais trouver ce qu’il cherchait. Ses romans, poétiques, narrent cette errance inutile. [lire l’intégralité du texte]

Slauerhoff, écrivain errant, médecin, poète et marin, évoque d’autres mondes que le sien, celui de la petite Hollande libérale du vingtième siècle. Du Mexique à Macao, il parle de contrées immobiles, où le cynisme, la présomption des pouvoirs temporel et spirituel maintiennent un joug ferme sur d’apathiques populaces. Tout est joué. Seul recours, la liberté anonyme du fugitif, condamné à ne jamais s’élever dans la société, à toujours errer dans le vaste monde. Chez Slauerhoff, le monde des noms, des titulatures, des pouvoirs institués, des héritages, en un mot, le passé, dissipe les perspectives mystérieuses de l’avenir. L’aventure coloniale est un fantasme. Au fond, l’attente d’un ailleurs est morte : la déambulation solitaire, permanente, sans but, sans identité, fuite de soi et du monde, permet seule de concilier la liberté et l’espoir ; liberté de fugitif, toujours menacée, espoir de poète, toujours déçu. Désenchanté, et donc ironique, Slauerhoff évoque des ambitions contrariées, des amours impossibles, des espérances illusoires. Même l’abolition de soi dans l’errance n’est qu’un salut fictif. Slauerhoff a fui. La Hollande, la terre, les colonies, la médecine, la société, l’écrivain a tout quitté successivement sans jamais trouver ce qu’il cherchait. Ses romans, poétiques, narrent cette errance inutile. [lire l’intégralité du texte]

Illustrations

Le Royaume interdit, trad. française & postface de Daniel Cunin, Belval, Circé, 2009.

Das verbotene Reich, trad. allemande de Albert Vigoleis Thelen, Stuttgart, Klett-Cotta, 1991.

Écume et cendre, trad. française de S. Roosenburg, Belval, Circé, 2010.

La Révolte de Guadalajara, postface de Cees Nooteboom & trad. française de Daniel Cunin, Beval, Circé, 2008.

Christus in Guadalajara, postface de Cees Nooteboom & trad. allemande de Ard Posthuma, Francfort, Suhrkamp, 1998.

Portrait de l'auteur.

Née le 2 février 1972 à Gendt, près de Nimègue, dans un milieu catholique,

Née le 2 février 1972 à Gendt, près de Nimègue, dans un milieu catholique,

Au début du récit, elle fait la connaissance d’une nouvelle élève de sa classe : Ina. Celle-ci

Au début du récit, elle fait la connaissance d’une nouvelle élève de sa classe : Ina. Celle-ci Le personnage principal, Dominique Seegers, vient d’emménager à Amsterdam, loin de sa région natale près de Nimègue où elle a passé une vie estudiantine malheureuse et où sa mère, placée dans une maison de retraite, souffre de sénilité. Son père est mort d’un cancer quelques années plus tôt. Chaque fois qu’elle rend visite à sa mère, Dominique sent qu’elle démérite auprès d’elle. Vient-elle pour sa mère, pour le personnel soignant, pour elle-même ? C’est ainsi que naît en elle le besoin d’une autorité compétente pour la juger. Elle se crée un petit dieu, qui bientôt s’avère être un dieu minable, un témoin lâche.

Le personnage principal, Dominique Seegers, vient d’emménager à Amsterdam, loin de sa région natale près de Nimègue où elle a passé une vie estudiantine malheureuse et où sa mère, placée dans une maison de retraite, souffre de sénilité. Son père est mort d’un cancer quelques années plus tôt. Chaque fois qu’elle rend visite à sa mère, Dominique sent qu’elle démérite auprès d’elle. Vient-elle pour sa mère, pour le personnel soignant, pour elle-même ? C’est ainsi que naît en elle le besoin d’une autorité compétente pour la juger. Elle se crée un petit dieu, qui bientôt s’avère être un dieu minable, un témoin lâche. L’étudiante Lucie, dont les parents sont morts, a été élevée par ses grands-parents dans le sud des Pays-Bas, des paysans réalistes et pragmatiques qui ne montrent pas leurs émotions. Lucie s’est détournée d’eux. Depuis trois ans, le contact s’est limité à des cartes postales à l’occasion des anniversaires et de Noël. Lorsque le grand-père tombe malade, Lucie vient le voir et reste quelque temps. De nouveau, il lui faut vivre avec eux, cette fois dans des circonstances difficiles. Lucie aspire à devenir dramaturge ; en guise de thème, elle retient la figure d’un terroriste américain condamné à la peine de mort. Alors qu’elle pénètre de façon quasi obsessionnelle dans la tête de cet inconnu, elle se perd dans le monde concret de ses grands-parents ; parallèlement, l’état de son grand-père ne cesse de s’aggraver. À la ferme, les journées présentent une structure immuable. Les sujets de conversation se limitent au virage dangereux du chemin du village et aux préparatifs de la kermesse annuelle. Attendre la mort de grand-père est devenu une activité routinière.

L’étudiante Lucie, dont les parents sont morts, a été élevée par ses grands-parents dans le sud des Pays-Bas, des paysans réalistes et pragmatiques qui ne montrent pas leurs émotions. Lucie s’est détournée d’eux. Depuis trois ans, le contact s’est limité à des cartes postales à l’occasion des anniversaires et de Noël. Lorsque le grand-père tombe malade, Lucie vient le voir et reste quelque temps. De nouveau, il lui faut vivre avec eux, cette fois dans des circonstances difficiles. Lucie aspire à devenir dramaturge ; en guise de thème, elle retient la figure d’un terroriste américain condamné à la peine de mort. Alors qu’elle pénètre de façon quasi obsessionnelle dans la tête de cet inconnu, elle se perd dans le monde concret de ses grands-parents ; parallèlement, l’état de son grand-père ne cesse de s’aggraver. À la ferme, les journées présentent une structure immuable. Les sujets de conversation se limitent au virage dangereux du chemin du village et aux préparatifs de la kermesse annuelle. Attendre la mort de grand-père est devenu une activité routinière. Le jour où les protagonistes ont prévu de déménager, la femme et narratrice décide de ne pas quitter l'appartement. Elle veut rester à tout prix, rien ne doit changer. Elle enferme son partenaire et lui tient un discours-fleuve. Elle l’a ligoté sur le lit ; il ne peut ni bouger ni parler. Elle n’a pas envie de le connaître mieux, préfère le voir comme si c’était la première fois qu’ils se rencontraient, comme s’ils étaient encore des étrangers l’un pour l’autre. Elle refuse d’aller plus loin, elle souhaite que sa vie s’arrête au « point culminant » de leur relation.

Le jour où les protagonistes ont prévu de déménager, la femme et narratrice décide de ne pas quitter l'appartement. Elle veut rester à tout prix, rien ne doit changer. Elle enferme son partenaire et lui tient un discours-fleuve. Elle l’a ligoté sur le lit ; il ne peut ni bouger ni parler. Elle n’a pas envie de le connaître mieux, préfère le voir comme si c’était la première fois qu’ils se rencontraient, comme s’ils étaient encore des étrangers l’un pour l’autre. Elle refuse d’aller plus loin, elle souhaite que sa vie s’arrête au « point culminant » de leur relation. Dans ce recueil de nouvelles, Esther Gerritsen s’approche du monde d’une manière scrupuleuse. Ses personnages sont envahis par l’univers qui nous entoure et cherchent une logique pour mieux le comprendre. La nouvelle éponyme – « Conscience privilégiée », expression empruntée à Oliver Sachs, le célèbre neurologue anglais – envisage l’homme comme un être qui attribue un sens spirituel aux phénomènes qui lui échappent. Ainsi, les révélations de Hildegarde von Bingen s’expliqueraient par des crises de migraines et ne viendraient pas de Dieu. Les visions en question auraient été des hallucinations. C’est la conscience privilégiée de la bénédictine qui leur aurait conféré une portée spirituelle.

Dans ce recueil de nouvelles, Esther Gerritsen s’approche du monde d’une manière scrupuleuse. Ses personnages sont envahis par l’univers qui nous entoure et cherchent une logique pour mieux le comprendre. La nouvelle éponyme – « Conscience privilégiée », expression empruntée à Oliver Sachs, le célèbre neurologue anglais – envisage l’homme comme un être qui attribue un sens spirituel aux phénomènes qui lui échappent. Ainsi, les révélations de Hildegarde von Bingen s’expliqueraient par des crises de migraines et ne viendraient pas de Dieu. Les visions en question auraient été des hallucinations. C’est la conscience privilégiée de la bénédictine qui leur aurait conféré une portée spirituelle.

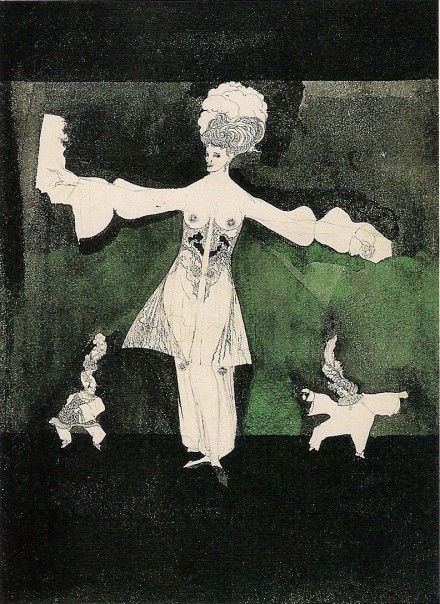

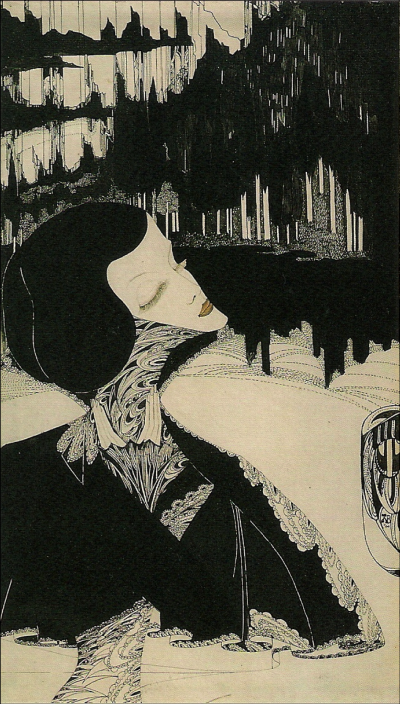

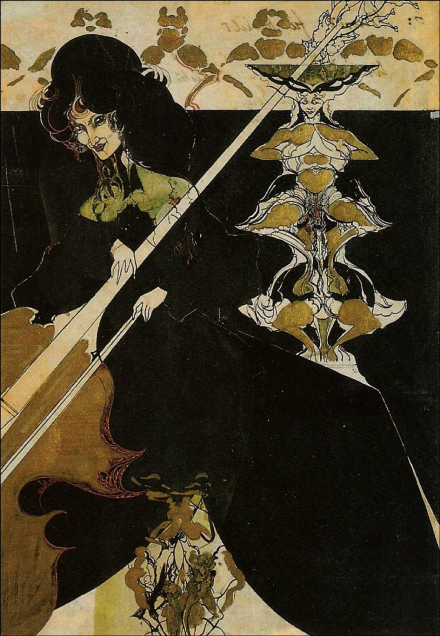

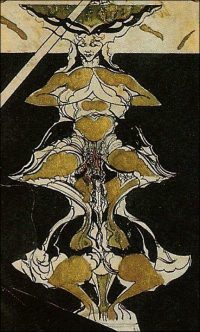

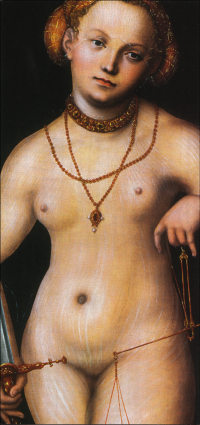

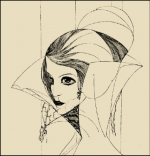

Chez lui, pas de vaches, pas de canaux, pas de watergangs, pas de marines, pas de femme au pot de lait, pas de ciels immenses dominant une bataille navale, pas de moulins se reflétant dans l’eau, aucun intérieur d’église, aucune maison proprette, pas d’horizontales et de verticales noires, pas de tournesols, mais des visages de fées, de sorcières, des faunes, des fleurs vénéneuses et des fleurs de givre, des violets et des ors, des flexuosités noires, des tétins turgescents. Autodidacte et dandy, le peintre et des- sinateur Christophe Karel Henri (Carel) de Nerée tot Babberich (1880-1909) est en effet un des rares représentants néerlandais du décadentisme. Élevé dans une famille noble de la Gueldre fondée par un « ministre de la parole de Dieu » ayant fui la France vers 1600

Chez lui, pas de vaches, pas de canaux, pas de watergangs, pas de marines, pas de femme au pot de lait, pas de ciels immenses dominant une bataille navale, pas de moulins se reflétant dans l’eau, aucun intérieur d’église, aucune maison proprette, pas d’horizontales et de verticales noires, pas de tournesols, mais des visages de fées, de sorcières, des faunes, des fleurs vénéneuses et des fleurs de givre, des violets et des ors, des flexuosités noires, des tétins turgescents. Autodidacte et dandy, le peintre et des- sinateur Christophe Karel Henri (Carel) de Nerée tot Babberich (1880-1909) est en effet un des rares représentants néerlandais du décadentisme. Élevé dans une famille noble de la Gueldre fondée par un « ministre de la parole de Dieu » ayant fui la France vers 1600  précepte flaubertien : Il faut vivre en bourgeois et penser en artiste.

précepte flaubertien : Il faut vivre en bourgeois et penser en artiste.

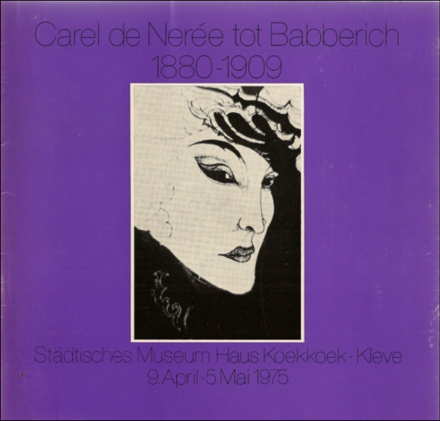

Plusieurs expositions lui ont été consacrées en Hollande – la première en 1910 a suscité l’enthousiasme et l’admiration de plus d’un critique, et il en ira de même dans les décennies suivantes, par exemple en 1926 (voir article de Just Havelaar dans Het Vaderland du 27/10/1926) ou en 1934 (voir l’article de W. Jos de Ruyter dans Het Vaderland du 29/11/1934) –, ainsi qu’en Allemagne et en Italie, mais pas encore semble-t-il en France ni en Belgique.

Plusieurs expositions lui ont été consacrées en Hollande – la première en 1910 a suscité l’enthousiasme et l’admiration de plus d’un critique, et il en ira de même dans les décennies suivantes, par exemple en 1926 (voir article de Just Havelaar dans Het Vaderland du 27/10/1926) ou en 1934 (voir l’article de W. Jos de Ruyter dans Het Vaderland du 29/11/1934) –, ainsi qu’en Allemagne et en Italie, mais pas encore semble-t-il en France ni en Belgique. Dans la magnifique revue d’art et de culture Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift (numéro 42, 1911, p. 6-18), Henri van Booven a rendu hommage à son ami dont il s’était toutefois éloigné après la période espagnole. Les deux dandys ont été très liés pendant trois ans avant que Carel n’effectue de nombreux séjours à l’étranger pour se soigner et qu’un différend ne vienne troubler leur belle entente. C’est peut-être par l’intermédiaire du romancier que La Revue de Hollande – à laquelle celui-ci avait donné la nouvelle Império en décembre 1915 – est entrée en contact avec l’un des frères du dessinateur et a publié deux poèmes du disparu ainsi qu’un autoportrait (n° 7, janvier 1916, cahier de 2 pages entre les pages 853 et 854). En juin 1916, Nandor de Solpray présentait Carel de Nerée aux lecteurs français

Dans la magnifique revue d’art et de culture Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift (numéro 42, 1911, p. 6-18), Henri van Booven a rendu hommage à son ami dont il s’était toutefois éloigné après la période espagnole. Les deux dandys ont été très liés pendant trois ans avant que Carel n’effectue de nombreux séjours à l’étranger pour se soigner et qu’un différend ne vienne troubler leur belle entente. C’est peut-être par l’intermédiaire du romancier que La Revue de Hollande – à laquelle celui-ci avait donné la nouvelle Império en décembre 1915 – est entrée en contact avec l’un des frères du dessinateur et a publié deux poèmes du disparu ainsi qu’un autoportrait (n° 7, janvier 1916, cahier de 2 pages entre les pages 853 et 854). En juin 1916, Nandor de Solpray présentait Carel de Nerée aux lecteurs français