Une page de Pieter Valkhoff

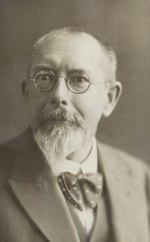

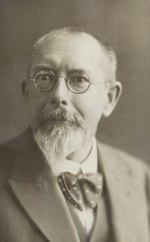

Professeur de littérature française à l’Université d’Utrecht, rédacteur d’une collection dédiée aux arts français – 19 volumes entre 1917 et 1922, dont son De Franse Geest in Frankryks letterkunde (L’Esprit français dans la littérature de France) ou encore la monographie de Francis Jammes du poète flamand Jan van Nijlen – et Sòci dóu Felibrige (membre associé du Félibrige), Pieter Valkhoff (1875-1942) a entre autres donné des cours de provençal à Utrecht ainsi que, dans les années vingt du siècle passé, des conférences sur les lettres néerlandaises à la Sorbonne.

Professeur de littérature française à l’Université d’Utrecht, rédacteur d’une collection dédiée aux arts français – 19 volumes entre 1917 et 1922, dont son De Franse Geest in Frankryks letterkunde (L’Esprit français dans la littérature de France) ou encore la monographie de Francis Jammes du poète flamand Jan van Nijlen – et Sòci dóu Felibrige (membre associé du Félibrige), Pieter Valkhoff (1875-1942) a entre autres donné des cours de provençal à Utrecht ainsi que, dans les années vingt du siècle passé, des conférences sur les lettres néerlandaises à la Sorbonne.

Il est l’auteur de divers essais portant sur les lettres françaises ou sur les liens entre celles-ci et les lettres néerlandaises : « Rousseau en Hollande », « La formule L’Art pour l’art dans les lettres françaises », « Mots français dans la langue néerlandaise », « Zaïre et La Henriade dans les lettres néerlandaises », « Des étrangers à propos de notre littérature », « Le roman moderne hollandais et le réalisme français », « Voltaire en Hollande », « Lamartine aux Pays-Bas », « Sur le réalisme dans les lettres néerlandaises après 1870 », « Le naturalisme français et le Mouvement des années 1880 », « L’âme française dans la littérature française », « Constantin Huygens et ses amitiés françaises », « Emile Zola et la littérature néerlandaise »… sans oublier des contributions sur Anatole France, Flaubert, Ronsard, Rimbaud, Huysmans, Th. Gautier, Molière, Mme de Charrière… ni une préface à la première traduction néerlandaise du Voyage au bout de la nuit. Un volume posthume regroupe certains de ses essais : Ontmoetingen tussen Nederland en Frankrijk (Rencontres entre les Pays-Bas et la France, 1943).

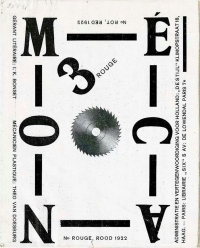

un numéro de Mécano

Le 21 septembre 1929, soit un mois avant le krach boursier, Le Figaro lui a ouvert ses colonnes pour entretenir les lecteurs de la littérature de son pays. Malheureusement, tout en déplorant comme nombre de ses compatriotes la méconnaissance de cette littérature dans l’Hexagone, par son ton, son vocabulaire, ses choix et certaines maladresses (par exemple l’évocation du discours du maire d’Amsterdam), le francophile ne met guère en valeur les meilleurs œuvres des prosateurs et poètes hollandais du moment. S’il fait allusion à l’architecture la plus récente (on songe à Berlage), il emploie le terme « avant-garde » à propos de revues, certes non dénuées d’esprits entreprenants et innovateurs, mais beaucoup moins radicales, tant en matière d’art, d’architecture et de littérature que De Stijl et Mécano de Theo van Doesburg.

Le 21 septembre 1929, soit un mois avant le krach boursier, Le Figaro lui a ouvert ses colonnes pour entretenir les lecteurs de la littérature de son pays. Malheureusement, tout en déplorant comme nombre de ses compatriotes la méconnaissance de cette littérature dans l’Hexagone, par son ton, son vocabulaire, ses choix et certaines maladresses (par exemple l’évocation du discours du maire d’Amsterdam), le francophile ne met guère en valeur les meilleurs œuvres des prosateurs et poètes hollandais du moment. S’il fait allusion à l’architecture la plus récente (on songe à Berlage), il emploie le terme « avant-garde » à propos de revues, certes non dénuées d’esprits entreprenants et innovateurs, mais beaucoup moins radicales, tant en matière d’art, d’architecture et de littérature que De Stijl et Mécano de Theo van Doesburg.

D’autre part, Valkhoff s’avance un peu vite lorsqu’il écrit que « la Hollande, peuple de marins, d’explorateurs et de coloniaux, possède fort peu d’auteurs de romans maritimes ou indonésiens ». Certes, Arthur van Schendel n’avait pas encore publié ses grandes épopées situées sur les océans ; mais des auteurs moins en vue avaient lancé leur imaginaire vers le grand large, ainsi d’A.J. Dieperink au milieu du XIXe siècle ; et Johan Fabricius n’avait-il pas publié en 1924 son best-seller De scheepsjongens van Bontekoe (un roman jeunesse qui devait devenir un livre culte). Quant aux Indes néerlandaises, si Maria Dermoût, A. Alberts, Madelon Székely-Lulofs, Eddy du Perron ou encore Beb Vuik ne s’étaient pas encore manifestés, l’universitaire aurait très bien pu traiter des œuvres majeures d’Augusta de Wit, évoquer P.C. Daum ou encore le roman La Force des ténèbres, l’un des chefs-d’œuvre de Louis Couperus. Il passe aussi sous silence Van de koele meren des doods (Des lacs froids de la mort, très vite traduit en anglais : The deeps of deliverance, et en allemand : Wie Stürme segnen) de Frederik van Eeden, assurément un autre point culminant de la création romanesque hollandaise du premier quart du XXe siècle. Pour ce qui touche à la poésie, pourquoi taire le grand vitaliste H. Marsman, le précieux P.C. Boutens ou encore J.H. Leopold, disparu à peine cinq ans plus tôt ?

adaptation du roman de F. van Eeden pour la télévision

La littérature hollandaise contemporaine

Pendant le mois d’août, des ministres, des financiers et des journalistes français se sont trouvés, grâce à un séjour prolongé, dans un contact intime avec la Hollande. Quelques-uns ont renouvelé une connaissance faite autrefois, d’autres ont découvert un petit pays qui leur était absolument inconnu. Des articles élogieux dans la presse française ont parlé des riches musées de La Haye et d’Amsterdam, des vastes ports bruyants de Rotterdam, des canaux endormis d’Amsterdam, bordés de vieux hôtels du XVIIe et du XVIIIe siècle qui évoquent tous un passé glorieux. Des visiteurs français, traversant des prairies, ont levé des yeux ébahis vers des navires qui, voguant au-dessus d’eux, profilaient leurs silhouettes étranges sur un ciel bleu vibrant de soleil ou tumultueusement nuageux. On a dit le charme des fleurs, qui, en été, sont le plus bel ornement des villes et de la campagne hollandaises. On a vanté la jeune architecture hollandaise, le nouveau style, qui, par l’adaptation de la construction au milieu, l’harmonie entre la forme et la destination, l’effort vers la simplicité des lignes, attire les regards de tous les architectes étrangers. Mais ce dont les Français se sont occupés fort peu, c’est de la littérature hollandaise d’aujourd’hui (1).

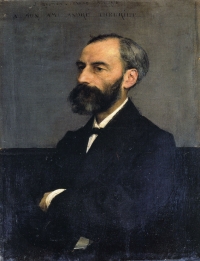

André Theuriet (1878), par J.-B. Lepage

De retour en France, après une tournée de conférences en Hollande, André Theuriet publia des impressions de voyage dans Le Parlement. Dans un article du 21 mars 1881, il fait connaître à ses compatriotes la littérature hollandaise, en traduisant des poèmes et des fragments de prose. Theuriet s’excuse des contresens dus à son imparfaite connaissance du hollandais, qui lui permet néanmoins de deviner les beautés, « comme on devine le charme d’un paysage à travers la brume transparente » (2). Louons l’effort de l’auteur de Raymonde, tout en regrettant qu’il n’existe ni un Panorama de la littérature hollandaise moderne ni une Anthologie, comme il en existe d’excellents pour la littérature flamande, de MM. André de Ridder et Willy Timmermans, publiés chez Champion.

De retour en France, après une tournée de conférences en Hollande, André Theuriet publia des impressions de voyage dans Le Parlement. Dans un article du 21 mars 1881, il fait connaître à ses compatriotes la littérature hollandaise, en traduisant des poèmes et des fragments de prose. Theuriet s’excuse des contresens dus à son imparfaite connaissance du hollandais, qui lui permet néanmoins de deviner les beautés, « comme on devine le charme d’un paysage à travers la brume transparente » (2). Louons l’effort de l’auteur de Raymonde, tout en regrettant qu’il n’existe ni un Panorama de la littérature hollandaise moderne ni une Anthologie, comme il en existe d’excellents pour la littérature flamande, de MM. André de Ridder et Willy Timmermans, publiés chez Champion.

Le flamand, le hollandais et l’« africain », c’est-à-dire la langue des Boers, sont des langues sœurs de caractère néerlandais, qui se touchent de fort près, mais qui, d’autre part, diffèrent considérablement par le vocabulaire, la syntaxe et l’esprit qui les anime. Ne voit-on pas la même chose dans la peinture ? La sensualité et l’exubérance, si fréquentes dans la peinture flamande, sont assez rares chez les peintres hollandais. La divine beauté des toiles de Vermeer est faite en grande partie d’une finesse de sentiment et de touche, qui n’est aucunement flamande. C’est ce don de diviniser les gens et les choses les plus simples, la plus humble réalité, qui caractérise l’école hollandaise, et c’est ce même don qu’on retrouve parfois dans notre littérature. Mais il faut connaître notre langue, il faut en savoir apprécier toutes les nuances, pour aimer, par exemple, comme elle le mérite, l’œuvre du magicien des lettres hollandaises qui habite Haarlem, ville des tulipes et des Frans Hals, Jacobus van Looy (3), vieillard dont le nom est prononcé avec la plus profonde vénération par les Hollandais de tout âge. Van Looy est non seulement un peintre de grand talent, qui, quand il expose – ce qui arrive rarement, hélas ! – nous montre des merveilles, un champ éblouissant de capucines ou un moissonneur qui n’est pas inférieur aux travailleurs de Millet, il a créé également, en prose, des fêtes féeriques, en illuminant les événements les plus simples, une promenade à travers les dunes de deux amoureux, l’anniversaire d’un ouvrier malade qu’entoure l’affectueuse tendresse de sa femme et de ses enfants, la visite, pendant la nuit, à un cactus noctiflore, un pêcheur à la ligne, guettant patiemment sa proie aux bords de l’Amstel, sous un ciel de vent et de pluie.

J. van Looy (1911), autoportrait

Il y a quelques années, lors d’une visite du roi de Suède, le bourgmestre d’Amsterdam, vantant dans un discours de banquet les littérateurs suédois, les opposa aux écrivains hollandais à qui il reprocha leur manque d’imagination. Il y avait une part de vérité dans cette critique trop absolue et trop générale. En effet, les auteurs hollandais ont trop longtemps tourné dans le même cercle, en reproduisant invariablement des tableaux de la vie de famille, des aventures sentimentales de gens assez banals. L’humble vérité, chère aux réalistes, mais sans tragique grandiose, sans la coloration et la lueur magiques d’un Rembrandt ou d’un Van Looy.

Il y a quelques années, lors d’une visite du roi de Suède, le bourgmestre d’Amsterdam, vantant dans un discours de banquet les littérateurs suédois, les opposa aux écrivains hollandais à qui il reprocha leur manque d’imagination. Il y avait une part de vérité dans cette critique trop absolue et trop générale. En effet, les auteurs hollandais ont trop longtemps tourné dans le même cercle, en reproduisant invariablement des tableaux de la vie de famille, des aventures sentimentales de gens assez banals. L’humble vérité, chère aux réalistes, mais sans tragique grandiose, sans la coloration et la lueur magiques d’un Rembrandt ou d’un Van Looy.

Pourtant, il y a d’heureuses exceptions, et le bourgmestre d’Amsterdam aurait dû y penser. Il y a Louis Couperus qui vivait encore au moment du discours, le magistral évocateur de la Rome des empereurs, de la décadence surtout, et de tant d’autres époques lointaines, auteur de romans sur Héliogabale et sur Alexandre le Grand, qui sont de splendides vies romancées (4). Il y a M. Israël Querido, esprit épique et visionnaire, qui, dans un cycle de quatre romans, avec une trop grande richesse de détails, peignit la vie grouillante des quartiers populeux d’Amsterdam, et les violentes passions qui les agitent. Son imagination orientale amena M. Querido à tenter une résurrection du monde biblique, en plusieurs volumes, dont le dernier est l’héroïque et tragique vie de Samson (5).

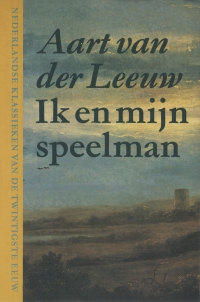

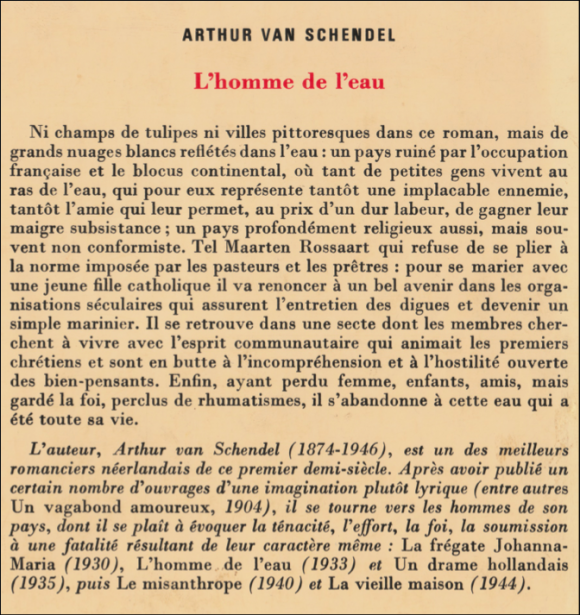

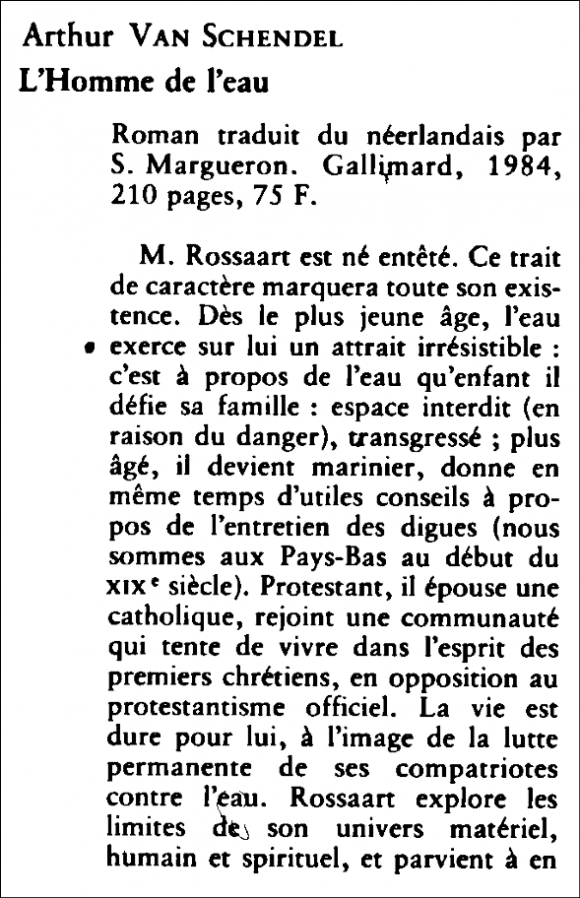

Ce n’est certes pas à M. Querido qu’on pourrait reprocher un trop peu d’imagination, ni à M. Arthur van Schendel (6), dont Een zwerver verliefd (traduit en français par M Louis Piérard sous le titre de Le Vagabond amoureux) conte délicieusement la mélancolique existence d’une âme inquiète et rêveuse vers la fin du Moyen Âge italien, ni à M. Aart van der Leeuw (7), auteur de plusieurs contes fantaisistes, dont je ne cite que Ik en mijn speelman (Moi et mon ménétrier). Rien de plus charmant ni de plus spirituel que ce roman dont la scène est au XVIIIe siècle et qui raconte les aventures du jeune marquis Claude de Lingendres qui, accompagné d’un joueur de guitare, bossu, court le pays, fuyant les poursuites d’un père tyrannique qui voudrait le marier à une femme qu’il ne connaît pas. C’est ainsi que Claude rencontre la jolie Madeleine qui, elle aussi, se cache devant la volonté d’un père brutal, et qui, plus tard, se trouvera être, grâce à un heureux hasard, la femme qu’on lui destinait. Ce livre, plein de souriante poésie, ferait, traduit, les délices du lecteur français.

Ce n’est certes pas à M. Querido qu’on pourrait reprocher un trop peu d’imagination, ni à M. Arthur van Schendel (6), dont Een zwerver verliefd (traduit en français par M Louis Piérard sous le titre de Le Vagabond amoureux) conte délicieusement la mélancolique existence d’une âme inquiète et rêveuse vers la fin du Moyen Âge italien, ni à M. Aart van der Leeuw (7), auteur de plusieurs contes fantaisistes, dont je ne cite que Ik en mijn speelman (Moi et mon ménétrier). Rien de plus charmant ni de plus spirituel que ce roman dont la scène est au XVIIIe siècle et qui raconte les aventures du jeune marquis Claude de Lingendres qui, accompagné d’un joueur de guitare, bossu, court le pays, fuyant les poursuites d’un père tyrannique qui voudrait le marier à une femme qu’il ne connaît pas. C’est ainsi que Claude rencontre la jolie Madeleine qui, elle aussi, se cache devant la volonté d’un père brutal, et qui, plus tard, se trouvera être, grâce à un heureux hasard, la femme qu’on lui destinait. Ce livre, plein de souriante poésie, ferait, traduit, les délices du lecteur français.

À côté de ces imaginaires et de ces fantaisistes est venu se ranger, depuis quelques années, un jeune auteur qui, ayant passé sa jeunesse dans les Indes occidentales, a gardé la cuisante nostalgie de son pays natal, dont il évoque la bizarre beauté dans un de ses livres, Zuid Zuid West (Sud-Sud-Ouest). M. Albert Helman (8) écrit une prose simple, sans aucun ornement superflu, une prose directe, singulièrement prenante. Cela se voit aussi dans son dernier livre, Hart zonder land (Cœur sans pays), qui promène le lecteur dans une série de petits contes à travers la Guyane, la Chine, la Russie, l’Afrique et la Hollande, où se passent des aventures étranges et douloureuses. Il est assez curieux de constater que la Hollande, peuple de marins, d’explorateurs et de coloniaux, possède fort peu d’auteurs de romans maritimes ou indonésiens. Je signale pourtant, à côté des livres d’Albert Helman, l’œuvre de deux poètes, celle de M. J. Slauerhoff (9), qui est médecin de bord en Extrême-Orient, et celle de M. A. den Doolaard (10), qui est un grand sportif. Slauerhoff fut un fervent de Tristan Corbière, dont on trouve l’influence dans ses poèmes. Dans ses figures d’outcasts, de pirates et de desperados, Slauerhoff incarne ses désirs du macabre, de la violence et de l’infini des océans. On peut comparer avec « Le Bateau ivre » de Rimbaud « Het eeuwige sehip » (Le Vaisseau éternel), qui chante les mystères des mers et des océans lointains (dans le recueil Eldorado). Ce goût de l’aventure, de la vie ardente, je le trouve également dans les vers de Den Doolaard. Un de ses recueils, De wilde vaart (La Course folle), renferme quelques ballades d’une sauvage beauté, celles du soldat inconnu, du matelot, des vagabonds morts, des buveurs de dry gin, de la femme noire, et un poème sur la mort d’un viking, qui révèlent toute une âme tumultueuse et passionnée qui aurait été chère au grand Verhaeren.

Voilà, chez de jeunes auteurs, de belles promesses et déjà des réalisations de valeur. Nous en trouvons d’autres, quand nous parcourons les revues d’avant-garde : De Vrije Bladen (Les Feuilles libres), De Stem (La Voix) et, surtout, les revues catholiques Roeping (Vocation) et De Gemeenschap (La Communauté). Ce qui frappe dans tous ces périodiques, c’est l’intérêt qu’on y porte à la littérature française moderne. Roeping consacra un numéro spécial à la Russie littéraire et artistique d’aujourd’hui, mais publia également un « fascicule français » (numéros 8 et 9, mai-juin 1927). Celui-ci renferme, entre autres, de la prose et des vers de Maritain, Jacob, Reverdy, Harlaire (11), un excellent article sur Ghéon par le traducteur du Comédien et la Grâce, M. Willem Nieuwenhuis (12), une traduction d’un poème de Claudel, par M. Anton van Duinkerken (13), qui a publié également en hollandais une anthologie de Hello. Il renferme aussi une étude sur l’École du « Roseau d’or », par M. Van der Meer de Walcheren (14), que Léon Bloy convertit au catholicisme. Il est sans contredit, que Claudel poète, avec son expression audacieusement réaliste du divin, influence beaucoup la jeune poésie catholique hollandaise, qui diffère du tout au tout de la littérature religieuse de nature bonasse et doucereuse d’autrefois. Du reste, il faut constater chez les jeunes auteurs hollandais un renouveau d’intérêt pour la littérature française. Gide, Duhamel, Cocteau, Radiguet, Montherlant, Mauriac, Green, Cendrars, Massis, Benda sont vivement discutés dans les revues d’avant-garde.

Voilà, chez de jeunes auteurs, de belles promesses et déjà des réalisations de valeur. Nous en trouvons d’autres, quand nous parcourons les revues d’avant-garde : De Vrije Bladen (Les Feuilles libres), De Stem (La Voix) et, surtout, les revues catholiques Roeping (Vocation) et De Gemeenschap (La Communauté). Ce qui frappe dans tous ces périodiques, c’est l’intérêt qu’on y porte à la littérature française moderne. Roeping consacra un numéro spécial à la Russie littéraire et artistique d’aujourd’hui, mais publia également un « fascicule français » (numéros 8 et 9, mai-juin 1927). Celui-ci renferme, entre autres, de la prose et des vers de Maritain, Jacob, Reverdy, Harlaire (11), un excellent article sur Ghéon par le traducteur du Comédien et la Grâce, M. Willem Nieuwenhuis (12), une traduction d’un poème de Claudel, par M. Anton van Duinkerken (13), qui a publié également en hollandais une anthologie de Hello. Il renferme aussi une étude sur l’École du « Roseau d’or », par M. Van der Meer de Walcheren (14), que Léon Bloy convertit au catholicisme. Il est sans contredit, que Claudel poète, avec son expression audacieusement réaliste du divin, influence beaucoup la jeune poésie catholique hollandaise, qui diffère du tout au tout de la littérature religieuse de nature bonasse et doucereuse d’autrefois. Du reste, il faut constater chez les jeunes auteurs hollandais un renouveau d’intérêt pour la littérature française. Gide, Duhamel, Cocteau, Radiguet, Montherlant, Mauriac, Green, Cendrars, Massis, Benda sont vivement discutés dans les revues d’avant-garde.

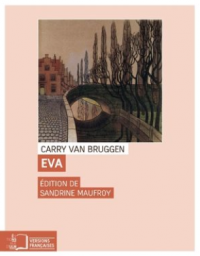

Si, en prose et en vers, un nouveau réalisme commence à poindre, qui est souvent plein d’imprévu, comme l’œuvre de M. Helman et celle de son collaborateur au Gemeenehap, M. Albert Kuyle (15), l’ancien réalisme, héritage de Balzac et de Zola, n’est pas mort dans la littérature hollandaise d’aujourd’hui. Loin de là. Il est cultivé par de nombreux auteurs, dont plusieurs femmes. Chose curieuse. C’en est fait complètement de la prudente réserve, de l’anxieuse pudeur avec lesquelles l’auteur femme en Hollande d’il y a trente ans s’exprimait sur la vie des sens. Ne nous plaignons pas. Nous devons à l’audace avec laquelle les écrivains hollandais abordent, depuis quelque temps, les problèmes de la sexualité, toute une littérature psychologique hautement intéressante. C’est, pour ne citer que quelques exemples, Eva, de Mme Carry van Bruggen (16), qui, comme Colette, aime à se confesser dans ses romans. Le plus récent trace, en lignes vibrantes, dans un style cinématographique, une vie de femme, jeunesse agitée par les troubles de la sensualité, vie manquée d’épouse, rencontre à l’âge de quarante ans d’un homme, qui, soudain, va tout droit au cœur d’Eva, « comme les abeilles trouvent, sans hésiter, le chemin du cœur de la fleur ». Pour la première fois l’amante s’éveille en elle, triomphante et heureuse. Nommons encore Mme Alie Smeding (17), que hante l’angoissant problème des instincts passionnels refoulés, chez l’homme et chez la femme. Het wazige land (Le pays nébuleux) est le drame poignant d’une vieille fille, que torturent un sang ardent et le désir inavoué d’avoir un enfant. On voudrait pouvoir montrer, par des traductions, la valeur de pensée et de langue de tous ces livres. Mais on doit craindre que ces chefs-d’œuvre n’arrivent jamais au lecteur français tant que le hollandais restera en France plus ignoré que n’importe quel dialecte-arabe. Connaîtra-t-on jamais en France d’autres ouvrages hollandais, qui sont, dans leur genre, de vrais chefs-d'œuvre ? Les Vies de Rousseau et de Garibaldi, de Mme Henriette Roland Holst (18), qui est aussi une grande poétesse ? L’Erasmus et De Herfsttij der Middeleeuwen (Arrière-saison du Moyen Âge), résurrection du XVe siècle français par un érudit doublé d’un fin lettré, qui enseigne l’histoire universelle à l’Université de Leyde, M. J. Huizinga (19) ?

Si, en prose et en vers, un nouveau réalisme commence à poindre, qui est souvent plein d’imprévu, comme l’œuvre de M. Helman et celle de son collaborateur au Gemeenehap, M. Albert Kuyle (15), l’ancien réalisme, héritage de Balzac et de Zola, n’est pas mort dans la littérature hollandaise d’aujourd’hui. Loin de là. Il est cultivé par de nombreux auteurs, dont plusieurs femmes. Chose curieuse. C’en est fait complètement de la prudente réserve, de l’anxieuse pudeur avec lesquelles l’auteur femme en Hollande d’il y a trente ans s’exprimait sur la vie des sens. Ne nous plaignons pas. Nous devons à l’audace avec laquelle les écrivains hollandais abordent, depuis quelque temps, les problèmes de la sexualité, toute une littérature psychologique hautement intéressante. C’est, pour ne citer que quelques exemples, Eva, de Mme Carry van Bruggen (16), qui, comme Colette, aime à se confesser dans ses romans. Le plus récent trace, en lignes vibrantes, dans un style cinématographique, une vie de femme, jeunesse agitée par les troubles de la sensualité, vie manquée d’épouse, rencontre à l’âge de quarante ans d’un homme, qui, soudain, va tout droit au cœur d’Eva, « comme les abeilles trouvent, sans hésiter, le chemin du cœur de la fleur ». Pour la première fois l’amante s’éveille en elle, triomphante et heureuse. Nommons encore Mme Alie Smeding (17), que hante l’angoissant problème des instincts passionnels refoulés, chez l’homme et chez la femme. Het wazige land (Le pays nébuleux) est le drame poignant d’une vieille fille, que torturent un sang ardent et le désir inavoué d’avoir un enfant. On voudrait pouvoir montrer, par des traductions, la valeur de pensée et de langue de tous ces livres. Mais on doit craindre que ces chefs-d’œuvre n’arrivent jamais au lecteur français tant que le hollandais restera en France plus ignoré que n’importe quel dialecte-arabe. Connaîtra-t-on jamais en France d’autres ouvrages hollandais, qui sont, dans leur genre, de vrais chefs-d'œuvre ? Les Vies de Rousseau et de Garibaldi, de Mme Henriette Roland Holst (18), qui est aussi une grande poétesse ? L’Erasmus et De Herfsttij der Middeleeuwen (Arrière-saison du Moyen Âge), résurrection du XVe siècle français par un érudit doublé d’un fin lettré, qui enseigne l’histoire universelle à l’Université de Leyde, M. J. Huizinga (19) ?

On ne les connaîtra pas, peut-être, tant que la France se désintéressera de notre langue et de notre littérature, qui, seules de toutes les langues et de toutes les littératures du monde, ne sont pas enseignées à la Sorbonne.

P. Valkhoff.

(1) Au nombre de ces voyageurs, la plupart séjournant sans doute en Hollande en raison de la Conférence de La Haye, on comptait l’académicien Henri de Régnier qui ironise sur cette ville où régnait déjà, semble-t-il, le fameux esprit de compromis, ce poldermodel ou « modèle du polder » : « C’est une charmante ville que ce La Haye où les diplomates en congrès sont en train d’accommoder à la sauce hollandaise les restes refroidis de la guerre et tâchent d’en faire un mets digérable pour l’estomac si délicat de la paix. La Haye, d’ailleurs, est un lieu fort propice à cette cuisine hygiénique. Son calme se prête aux discussions et leur permet de durer ce qu’il faut pour que les opinions contradictoires finissent pas s’y concilier à petit feu et à l’étouffée, de façon que les ententes ainsi réalisées laissent à chacun des participants un arrière-goût de mécontentement que chacun d’eux s’en va chez soi savourer à loisir. Souhaitons cependant que les congressistes n’emportent pas de La Haye de trop indigestes souvenirs. Ce n’est pas, du reste, ainsi que l’on revient d’ordinaire de La Haye et, pour les gens qui n’ont pas à y préparer la paix universelle, le voyage de Hollande est un agréable voyage. » (« Billet de minuit. Sauce hollandaise », Le Figaro, 19 août 1929, p. 1). À la même époque se trouvait également en Hollande, dans le cadre d’une mission d’étude, une délégation de l’Association des grands ports français (voir par exemple les comptes rendus de Charles Bonnefon dans L’Écho de Paris).

(1) Au nombre de ces voyageurs, la plupart séjournant sans doute en Hollande en raison de la Conférence de La Haye, on comptait l’académicien Henri de Régnier qui ironise sur cette ville où régnait déjà, semble-t-il, le fameux esprit de compromis, ce poldermodel ou « modèle du polder » : « C’est une charmante ville que ce La Haye où les diplomates en congrès sont en train d’accommoder à la sauce hollandaise les restes refroidis de la guerre et tâchent d’en faire un mets digérable pour l’estomac si délicat de la paix. La Haye, d’ailleurs, est un lieu fort propice à cette cuisine hygiénique. Son calme se prête aux discussions et leur permet de durer ce qu’il faut pour que les opinions contradictoires finissent pas s’y concilier à petit feu et à l’étouffée, de façon que les ententes ainsi réalisées laissent à chacun des participants un arrière-goût de mécontentement que chacun d’eux s’en va chez soi savourer à loisir. Souhaitons cependant que les congressistes n’emportent pas de La Haye de trop indigestes souvenirs. Ce n’est pas, du reste, ainsi que l’on revient d’ordinaire de La Haye et, pour les gens qui n’ont pas à y préparer la paix universelle, le voyage de Hollande est un agréable voyage. » (« Billet de minuit. Sauce hollandaise », Le Figaro, 19 août 1929, p. 1). À la même époque se trouvait également en Hollande, dans le cadre d’une mission d’étude, une délégation de l’Association des grands ports français (voir par exemple les comptes rendus de Charles Bonnefon dans L’Écho de Paris).

(2) André Theuriet (1833-1907), écrivain prolifique et académicien aujourd’hui oublié. De son séjour batave, il rapportera par ailleurs de bien fades vers : « À la Hollande ! À la jeunesse / De ses vastes prés toujours verts, / Où l’on voit tournoyer sans cesse / Les ailes des moulins dans les airs ! À ses grachts etc. etc. » (« Toast », in Le Livre de la Payse : nouvelles poésies (1872-1882), p. 151). François Coppée, Jean Aicard ou encore Francisque Sarcey ont fait des tournées de conférences remarquées en Hollande à la même époque que lui.

(3) Jac(obus) van Looy (1855-1930), peintre et écrivain de talent. Traducteur de Shakespeare. Sa trilogie haarlémoise a connu nombre de rééditions. On a parlé de « prose picturale » à son propos pour cerner la singularité de sa plume.

(4) Voir sur Louis Couperus (1863-1923), le plus grand romancier d’expression néerlandaise de son temps, les nombreuses contributions sur ce blogue. L’évocation romanesque d’Héliogabale remplit De berg van licht (1905-1906), l’une des œuvres majeures de l’écrivain, dans la veine de Salammbô de Flaubert ; Iskander (1920), tel est le titre du roman consacré à Alexandre le Grand.

(5) Israël Querido (1872-1932), romancier populaire. Son frère Emmanuel a créé une célèbre maison d’édition. Voir à propos de ces deux frères sur ce blogue : « Israël Quérido poète et guide » et « Un traducteur naturiste et crématiste ».

(6) Arthur van Schendel (1874-1946), romancier très célèbre de son vivant dont quelques autres romans ont été transposés en français : L’Homme de l’eau et Les Oiseaux gris.

(7) Aart van der Leeuw (1876-1931) a pratiqué la prose poétique. Hormis l’œuvre Ik en mijn speelman (1927) que mentionne Valkhoff, il n’est plus lu pour ainsi dire.

Biographie d'Albert Helman par M. van Kempen

(8) Albert Helman (1903-1996), écrivain prolifique et homme politique né au Surinam. Au moins deux de ses œuvres ont été traduites en français : Don Salustiano et Mon singe pleure.

(8) Albert Helman (1903-1996), écrivain prolifique et homme politique né au Surinam. Au moins deux de ses œuvres ont été traduites en français : Don Salustiano et Mon singe pleure.

(9) J. Slauerhoff (1898-1936), poète majeur du XXe siècle hollandais, mais plus grand romancier encore. Un recueil de nouvelles ainsi que deux romans sont disponibles en français aux éditions Circé.

(10) A. den Doolaard (1901-1994), écrivain à succès et voyageur réputé dont on ne lit plus la poésie. Plusieurs de ses romans et récits de voyage ont été édité en traduction française.

(11) André Harlaire (1905-1986), l’un des pseudonymes d’André Brottier. Chroniqueur littéraire et théâtral, romancier et poète, il entre dans les ordres et, sous le nom de Louis Gardet, devient spécialiste de l’islam.

(12) Willem Nieuwenhuis (1886-1935), auteur catholique, a collaboré à un ouvrage sur Léon Bloy.

(13) Anton van Duinkerken (1903-1968), poète et essayiste, grande figure de l’intelligentsia catholique et de la Résistance aux Pays-Bas. On lui doit entre autres une traduction de L’église habillée de feuilles de Francis Jammes.

(14) Pieter (Pierre) van der Meer de Walcheren (1880-1970), essayiste et éditeur, filleul de Léon Bloy. Entré dans la vie contemplative de même que son épouse, tous deux étant de grands amis des Maritain. Plusieurs volumes de ses souvenirs sont disponibles en langue française.

(15) Albert Kuyle (1904-1958), poète et prosateur novateur de l’entre-deux-guerres, adepte d’une écriture sèche et filmique. Disparaît de la scène littéraire à la suite de ses engagements au sein de la sphère pronazie.

(16) Carry van Bruggen (1881-1932), essayiste et romancière de renom. Eva a paru récemment en français : Eva, traduction, annotation et postface de Sandrine Maufroy, coll. « Version françaises », Éditions Rue d’Ulm, Paris, 2016. En 1904, son jeune frère Jacob Israël de Haan (1881-1924) fit scandale en donnant le roman Pijpelijntjes à la thématique explicitement homosexuelle. Fait amusant, Carry est née le 1er janvier 1881, Jacob le 31 décembre de la même année.

(17) Alie Smeding (1890-1938), romancière qui souleva des questions taboues, ce qui l’obligea à quitter sa ville. Elle n’est plus du tout lue.

(17) Alie Smeding (1890-1938), romancière qui souleva des questions taboues, ce qui l’obligea à quitter sa ville. Elle n’est plus du tout lue.

(18) Henriette Roland Holst (1869-1952), femme de lettres et militante socialiste. Elle a aussi laissé un ouvrage sur Rosa Luxemburg.

(19) Johan Huizinga (1872-1945), célèbre historien. Traductions françaises : L’Automne du Moyen Âge(1919), Érasme (1924), La Crise de la civilisation (1935), Homo Ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu (1938), Incertitudes. Essai de diagnostic du mal dont souffre notre temps (1939), À l’aube de la paix. Étude sur les chances de rétablissement de notre civilisation (1945).

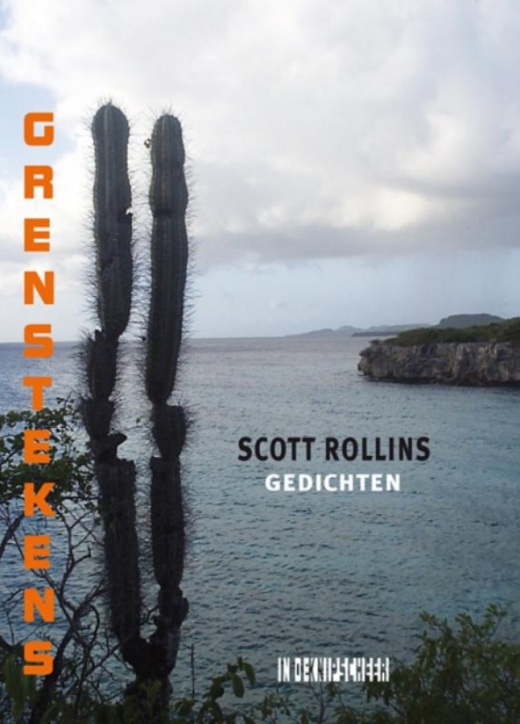

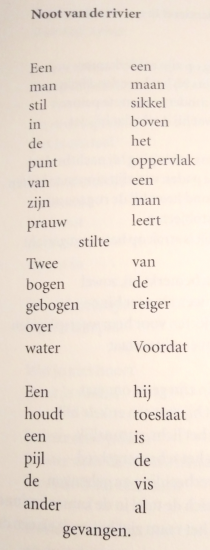

Qui est cet homme privé de main, mais qui, n’ayant pas encore perdu sa voix, articule le vent sur le littoral du pays de Galles ? De quelle forêt tropicale surgit cette pirogue, menace pour les poissons, et pourtant moins dangereuse semble-t-il que le héron puisque tout à fait urbaine sous sa forme de calligramme (« Noot van de rivier ») ? Comment le crapaud des gorges du Tarn parvient-il, sans le moindre secours des éléments ni des hommes, à échapper à l’étau des mâchoires d’un serpent ? Quelle relation entretient le corps humain avec les nuages ? Comment franchir une frontière en déménageant en soi-même ? Et quid des chemins que l’on emprunte et qui ne mènent pourtant nulle part ?

Qui est cet homme privé de main, mais qui, n’ayant pas encore perdu sa voix, articule le vent sur le littoral du pays de Galles ? De quelle forêt tropicale surgit cette pirogue, menace pour les poissons, et pourtant moins dangereuse semble-t-il que le héron puisque tout à fait urbaine sous sa forme de calligramme (« Noot van de rivier ») ? Comment le crapaud des gorges du Tarn parvient-il, sans le moindre secours des éléments ni des hommes, à échapper à l’étau des mâchoires d’un serpent ? Quelle relation entretient le corps humain avec les nuages ? Comment franchir une frontière en déménageant en soi-même ? Et quid des chemins que l’on emprunte et qui ne mènent pourtant nulle part ? La photo de couverture, prise par le poète lui-même, nous montre les deux bras dressés d’un cactus, à la frontière entre terre et mer – les îles où l’on échoue ont-elles une frontière, s’inscrivent-elle réellement dans le temps ? Tel un fanal, un signe, une trace de frontière, tel le poète, le cactus se tient là immobile, fixant, au-delà des terres et de l’océan, l’horizon avant d’ouvrir les bras sur l’imaginaire, de « saisir à pleines mains l’air », de « peindre avec les couleurs de l’eau », avant de tourner le regard sur les frontières franchies en lui-même. « Regard sur l’infini ? Quand l’œil intérieur / tout à la fois en éveil et en sommeil / sans penser ni cligner / rêve ce qu’il voit ».

La photo de couverture, prise par le poète lui-même, nous montre les deux bras dressés d’un cactus, à la frontière entre terre et mer – les îles où l’on échoue ont-elles une frontière, s’inscrivent-elle réellement dans le temps ? Tel un fanal, un signe, une trace de frontière, tel le poète, le cactus se tient là immobile, fixant, au-delà des terres et de l’océan, l’horizon avant d’ouvrir les bras sur l’imaginaire, de « saisir à pleines mains l’air », de « peindre avec les couleurs de l’eau », avant de tourner le regard sur les frontières franchies en lui-même. « Regard sur l’infini ? Quand l’œil intérieur / tout à la fois en éveil et en sommeil / sans penser ni cligner / rêve ce qu’il voit ».