Ode à Personne

à propos de Schwarze Flocken d’Anselm Kiefer

ODE À PERSONNE

Schwarze Flocken

Schnee ist gefallen, lichtlos. Ein Mond

ist es schon oder zwei, dass der Herbst unter mönchischer Kutte

Botschaft brachte auch mir, ein Blatt aus ukrainischen Halden:

‘Denk, dass es wintert auch hier, zum tausendstenmal nun

im Land, wo der breiteste Strom fliesst:

Jaakobs himmlisches Blut, benedeiet von Äxten…

O Eis von unirdischer Röte – es watet ihr Hetman mit allem

Tross in die finsternden Sonnen… Kind, ach ein Tuch,

mich zu hüllen darein, wenn es blinket von Helmen,

wenn die Scholle, die rosige, birst, wenn schneeig stäubt das Gebein

deines Vaters, unter den Hufen zerknirscht

das Lied von der Zeder…

Ein Tuch, ein Tüchlein nur schmal, dass ich wahre

nun, da zu weinen du lernst, mir zur Seite

die Enge der Welt, die nie grünt, mein Kind, deinem Kinde!’

Blutete, Mutter, der Herbst mir hinweg, brannte der Schnee mich:

sucht ich mein Herz, dass es weine, fand ich den Hauch, ach des Sommers,

war er wie du.

Kam mir die Träne. Webt ich das Tüchlein.

Paul Celan

Flocons noirs

La neige est tombée, éteinte. Voici une lune,

voire deux, que l’automne dans sa bure de moine

m’a apporté à moi aussi un message, une feuille des terrils d’Ukraine :

« Songe qu’ici aussi il fait hiver, pour la millième fois

dans le pays où coule le plus large des fleuves :

sang céleste de Jacob, béni par des haches…

Ô glace d’un rouge étranger à ce monde – son hetman le passe à gué avec toute sa

troupe vers des soleils qui s’enténèbrent… Enfant, ah ! un linge

dans lequel me draper quand les casques rutilent,

quand le bloc de glace, rosissant, se fend, quand les os de ton père

poudroient comme neige, se repent sous les sabots

le chant du cèdre…

Un linge, rien qu’un mouchoir, afin que j’y garde,

maintenant que tu apprends à pleurer, près de moi

l’exiguïté du monde qui jamais ne verdoie, mon enfant, pour ton enfant ! »

Que n’a-t-il saigné, mère, l’automne en filant entre mes mains, que ne m’a-t-elle brûlé la neige :

que n’ai-je cherché mon cœur, pour qu’il pleure, que n’ai-je trouvé le souffle, ah ! celui de l’été,

il était comme toi.

M’est venue la larme. Ai tissé le linge.

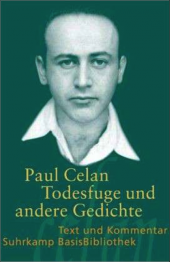

Difficile d’écrire un poème plus allemand que celui-ci, tant pour ce qui relève des thèmes (la guerre, le mas- sacre des juifs, la mémoire) que de la forme, laquelle propose maintes inversions à la manière de poètes du XIXe siècle tels Hölderlin et Trakl. Un poème noir – noir comme la neige, noir, eh oui, comme le lait…

Difficile d’écrire un poème plus allemand que celui-ci, tant pour ce qui relève des thèmes (la guerre, le mas- sacre des juifs, la mémoire) que de la forme, laquelle propose maintes inversions à la manière de poètes du XIXe siècle tels Hölderlin et Trakl. Un poème noir – noir comme la neige, noir, eh oui, comme le lait…

Il faut dire qu’il a été composé par le poète de l’Holocauste, Paul Celan (1920-1970), un juif originaire de Czernowitz, aujourd’hui Tchernivtsi en Ukraine. Avant la guerre, la ville appartenait à la Roumanie, et avant encore à l’Empire austro-hongrois. Ce centre disparu de la culture juive d’expression allemande jouit de nos jours d’un statut mythique : une cité où les cochers, perchés sur le siège de leur fiacre, sifflotaient des arias, où l’on comptait plus de librairies que de boulangeries, où linge de table en lin et expériences modernistes offraient un contraste du meilleur goût.

Je suis tombé sur ce poème au Musée des Beaux-Arts d’Anvers où il figurait sur une toile d’Anselm Kiefer. Ce peintre allemand est né la même année que l’Allemagne démocratique : 1945. Une coïncidence à laquelle je me permets de conférer une certaine signification, comme Kiefer lui-même d’ailleurs.

Les toiles de Kiefer sont d’un format plus qu’imposant – vingt-deux d’entre elles remplissaient le rez-de-chaussée. Elles revêtent une part d’atrocité, à la fois sinistre, spectrale et funèbre. Devant cette débauche d’expressionnisme tonitruant, j’ai senti un léger frisson me parcourir. Difficile de peindre des toiles plus allemandes que celles-ci.

À l’entrée, on remettait au visiteur une masse de papier regorgeant d’informations sur les œuvres exposées. Étrange de se dire qu’il n’est plus possible d’aborder l’art de notre temps par le simple regard ! D’aucuns avancent qu’au Moyen Âge, les gens comprenaient sans peine la symbolique toute silencieuse des peintures – la rose, l’oiseau en cage, la clé, le livre – et cela valait peut-être pour les plus instruits ; il en va bien autrement pour ce qui est de l’art contemporain, du moins pour ce qui est de Kiefer, en tout cas en ce qui me concerne quand bien même j’appartiens à la haute bohème. Les codes qu’il s’agit de maîtriser sont des noisettes récalcitrantes nécessitant le recours à un casse-noisettes.

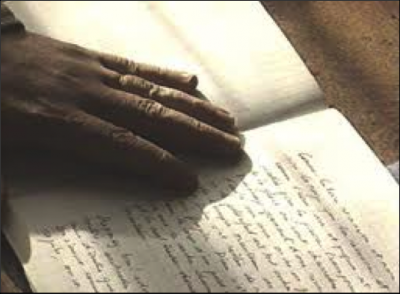

Toutefois, j’ai compris d’em- blée – à supposer que « com- prendre » soit le terme requis – au moins un des tableaux : le bouleversant Schwarze Flocken (Flocons noirs), peint à partir du poème éponyme de Paul Celan. Dans ma main, la brochure me chuchotait de façon obligeante : « Un livre de plomb au milieu de la désolation d’un paysage enneigé. Un livre au contenu accablant : de ses pages s’échappent des phrases du poème ‘‘Flocons noirs’’ […] ».

Toutefois, j’ai compris d’em- blée – à supposer que « com- prendre » soit le terme requis – au moins un des tableaux : le bouleversant Schwarze Flocken (Flocons noirs), peint à partir du poème éponyme de Paul Celan. Dans ma main, la brochure me chuchotait de façon obligeante : « Un livre de plomb au milieu de la désolation d’un paysage enneigé. Un livre au contenu accablant : de ses pages s’échappent des phrases du poème ‘‘Flocons noirs’’ […] ».

Le poème le plus célèbre de Celan sur l’Holocauste s’intitule « Fugue de mort ». Il s’ouvre par ces mots : « Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends ». Le lait noir de l’aurore nous le buvons le soir… Le début de ce vers relève des métaphores modernistes qui, pareil à un chat, erraient dans les rues de Czernowitz. On la retrouve dans un poème d’une concitoyenne de Celan, Rose Ausländer. J’ai dit moderniste ? Trois siècles plus tôt, le poète néerlandais Constantijn Huygens (1596-1687) inventait une contradictio in adjecto similaire : « suie blanche » (wit roet) pour désigner la neige. Tel aurait d’ailleurs pu être le titre du poème comme celui du tableau.

Sur ce dernier, les vers sont peints dans la neige, vers le point de fuite, au pied de « ceps de vigne abîmés », d’ « interminables rangées de signes commémoratifs dans des cimetières militaires », de « runes », ou encore de ce que tout un chacun souhaite s’imaginer – les trois, il me semble. De longues rangées de vignes funèbres, et au centre le lourd livre qui contient le poème de Celan. Je l’ai reconnu, et bien qu’il ne figure pas dans son intégralité sur la toile, la perspective suggère qu’il en est tout de même ainsi.

Je suis resté là à regarder ce tableau jusqu’à ce que les yeux me brûlent. Cette œuvre accrochée au mur : une gifle en pleine figure, une scène de crucifixion sans corps, une ode à Personne.

La mère réclame ein Tuch, un drap, un linge, un mouchoir, une toile. Ce mot aurait-il incité Anselm Kiefer à réaliser sa propre toile ? Paul Celan – hanté par ses souvenirs, il devait se suicider à Paris vingt-cinq ans après la fin de la guerre –, aurait-il amené le peintre allemand, par l’équivoque de ce terme, à tisser une toile pour sa mère disparue ?

Les parents de Celan sont morts en 1942 dans le camp d’internement de Michailovka en Transnistrie (actuelle Ukraine).

M’est venue la larme.

Benno Barnard

traduction du poème et du texte : Daniel Cunin

Benno Barnard est l’auteur de : Le Naufragé, recueil de poèmes traduit du néerlandais par Marnix Vincent, Le Castor astral, 2003 (édition bilingue) ; Fragments d’un siècle. Une auto- biographie généalogique, traduit du néerlandais par Monique Nagielkopf, Le Castor Astral, 2005 ; La Créature : monologue (théâtre), traduit du néerlan- dais par Marnix Vincent, Le Castor astral, 2007.

Le texte original néerlandais a paru le 20 février 2011 dans l’hebdomadaire Knack, la version française dans la série « Cris et chuchotements » du mensuel Pastoralia (octobre 2014). Merci à Anne-Françoise pour la relecture de la version française du poème.

« C'est en donnant des leçons de violon, en jouant dans des orchestres tziganes et en gagnant des courses de bicyclette qu’il fait vivre sa famille. Car il se marie et il a rapidement deux filles : ‘‘À Nous quatre, disait-il, nous n’avions pas quarante ans.’’

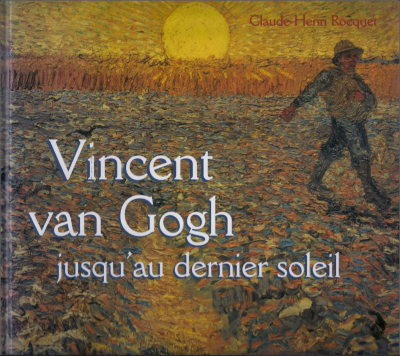

« C'est en donnant des leçons de violon, en jouant dans des orchestres tziganes et en gagnant des courses de bicyclette qu’il fait vivre sa famille. Car il se marie et il a rapidement deux filles : ‘‘À Nous quatre, disait-il, nous n’avions pas quarante ans.’’ « […] Cette maîtrise qui se reconnaît dans ses œuvres les plus abouties, il l’atteint pendant cette guerre de 1914 qui a été, pour lui aussi et bien qu’il n’ait pas quitté Paris, l’événement marquant de sa vie. Elle l’a conduit à s’éloigner de la capitale, à rompre avec Derain, à adopter une vision réso- lument pessimiste du monde et de la vie. Il abandonne son atelier de Montparnasse et va s’installer à Valmondois, le pays de Corot, de Daumier, non loin de cet Auvers où Van Gogh s’est suicidé.

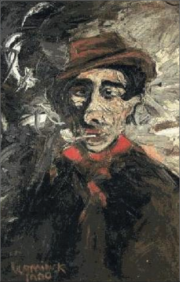

« […] Cette maîtrise qui se reconnaît dans ses œuvres les plus abouties, il l’atteint pendant cette guerre de 1914 qui a été, pour lui aussi et bien qu’il n’ait pas quitté Paris, l’événement marquant de sa vie. Elle l’a conduit à s’éloigner de la capitale, à rompre avec Derain, à adopter une vision réso- lument pessimiste du monde et de la vie. Il abandonne son atelier de Montparnasse et va s’installer à Valmondois, le pays de Corot, de Daumier, non loin de cet Auvers où Van Gogh s’est suicidé. La roue finit par tourner et Vollard s’éprend du talent de l’artiste. Il lui achète tous ses tableaux. La guerre éclate, de Vlaminck est mobilisé et, contraint et forcé, abandonne momentanément ses pinceaux. Dès 1919, le succès est au rendez-vous. Il expose chez Druet. Ses toiles s’arrachent, ce qui permet au peintre parisien de s’acheter une maison à la campagne, fuyant – ravi – la capitale française dont il a toujours eu du mal à supporter le rythme trépidant et les mondanités. D’ailleurs, Maurice de Vlaminck aime (violemment – curieux paradoxe !) la nature. On retrouve cette force démoniaque dans sa toile Sur le zinc, expressionnisme affiché aussi dans sa représentation du Père Bouju (1900). Il est certain que Van Gogh l’influence (Moissons sous l’orage, 1906). Affichant son parcours autodidacte, cette liberté assumée explose de toutes parts, tant au niveau du trait spontané, quasi pulsionnel, que de la couleur pure. De Vlaminck reconnaît les grandes pointures de la peinture du début du XXe siècle et ne se prive pas de coucher aussi au bout du pinceau une gestuelle à la Cézanne (Chatou, 1907). Les années passent et, malgré un bref détour par le cubisme lié en partie à sa vénération pour Cézanne, les tons s’assombrissent progressivement mais les contrastes trouent quasiment le support de façon complexe, inattendue et légitime : ainsi le vermillon peut-il faire son apparition à la manière de l’écriture de Stendhal. D’ailleurs, de Vlaminck surprend sempiternellement, utilisant avec un excès délibéré la fibre psychodramatique. Son œuvre est sublime. Notons aussi que ce prestigieux artiste a su mettre sur le papier ses affects et autres fantasmes, se livrant en parallèle aux romans et poèmes : D’un lit dans l’autre, 1902 – Tout pour ça, 1903 – Le ventre ouvert, 1937… »

La roue finit par tourner et Vollard s’éprend du talent de l’artiste. Il lui achète tous ses tableaux. La guerre éclate, de Vlaminck est mobilisé et, contraint et forcé, abandonne momentanément ses pinceaux. Dès 1919, le succès est au rendez-vous. Il expose chez Druet. Ses toiles s’arrachent, ce qui permet au peintre parisien de s’acheter une maison à la campagne, fuyant – ravi – la capitale française dont il a toujours eu du mal à supporter le rythme trépidant et les mondanités. D’ailleurs, Maurice de Vlaminck aime (violemment – curieux paradoxe !) la nature. On retrouve cette force démoniaque dans sa toile Sur le zinc, expressionnisme affiché aussi dans sa représentation du Père Bouju (1900). Il est certain que Van Gogh l’influence (Moissons sous l’orage, 1906). Affichant son parcours autodidacte, cette liberté assumée explose de toutes parts, tant au niveau du trait spontané, quasi pulsionnel, que de la couleur pure. De Vlaminck reconnaît les grandes pointures de la peinture du début du XXe siècle et ne se prive pas de coucher aussi au bout du pinceau une gestuelle à la Cézanne (Chatou, 1907). Les années passent et, malgré un bref détour par le cubisme lié en partie à sa vénération pour Cézanne, les tons s’assombrissent progressivement mais les contrastes trouent quasiment le support de façon complexe, inattendue et légitime : ainsi le vermillon peut-il faire son apparition à la manière de l’écriture de Stendhal. D’ailleurs, de Vlaminck surprend sempiternellement, utilisant avec un excès délibéré la fibre psychodramatique. Son œuvre est sublime. Notons aussi que ce prestigieux artiste a su mettre sur le papier ses affects et autres fantasmes, se livrant en parallèle aux romans et poèmes : D’un lit dans l’autre, 1902 – Tout pour ça, 1903 – Le ventre ouvert, 1937… »

Le père de sa grand-mère, de Skepere, était capitaine au long cours. Lorsqu’on remonte au-delà de ce capitaine, dans l’entrelacs des arbres généalogiques, les ancêtres de la famille paraissent avoir été, pour la plupart, des fermiers flamands et des marins hollandais.

Le père de sa grand-mère, de Skepere, était capitaine au long cours. Lorsqu’on remonte au-delà de ce capitaine, dans l’entrelacs des arbres généalogiques, les ancêtres de la famille paraissent avoir été, pour la plupart, des fermiers flamands et des marins hollandais.

« Ayant vu le jour, dans le quartier des Halles, en face du Square des Innocents, Vlaminck fut élevé dans la banlieue de Paris. ‘‘Ma jeunesse s’est passée sur l’eau et les berges de la Seine parmi les débardeurs, les mariniers, m’écrivit-il à l’occasion d’une petite étude que je lui consacrai. Mon père, musicien était né en Flandre mais de souche hollandaise.

« Ayant vu le jour, dans le quartier des Halles, en face du Square des Innocents, Vlaminck fut élevé dans la banlieue de Paris. ‘‘Ma jeunesse s’est passée sur l’eau et les berges de la Seine parmi les débardeurs, les mariniers, m’écrivit-il à l’occasion d’une petite étude que je lui consacrai. Mon père, musicien était né en Flandre mais de souche hollandaise.

« Vlaminck qui signa d’abord Maurice Wlaminck, Maurice le Flamand. Une riche nature de brute émotive que la vanité empêcha d’être tendre. Une vanité singu- lière, une sorte de déviation en spirale d’une obsession de la modestie, de l’humilité. […] Vlaminck n’a jamais manqué de verve, sauf quand il prenait la plume pour éreinter ses anciens camarades. […] Il doit tout à ses œuvres, étant, comme dit l’autre, parti de rien. Lâchant le chevalet pour l’écritoire, il ajoute une page ou deux à ses recueils de malédictions. Il reprend son thème favori : l’opposition du plein chêne au bois d’ébène. C’est pour lui le plein chêne ; les autres peintres, c’est dans ébénistes, sauf Modigliani, Dieu sait pourquoi. […] Adversaire de la plupart, Vlaminck n’a pas eu d’ennemis. On ne demandait qu’à donner bien de l’amitié à cet artiste souvent admirable. Je pense qu’il paya très cher le plus vaste de ses domaines : la solitude. »

« Vlaminck qui signa d’abord Maurice Wlaminck, Maurice le Flamand. Une riche nature de brute émotive que la vanité empêcha d’être tendre. Une vanité singu- lière, une sorte de déviation en spirale d’une obsession de la modestie, de l’humilité. […] Vlaminck n’a jamais manqué de verve, sauf quand il prenait la plume pour éreinter ses anciens camarades. […] Il doit tout à ses œuvres, étant, comme dit l’autre, parti de rien. Lâchant le chevalet pour l’écritoire, il ajoute une page ou deux à ses recueils de malédictions. Il reprend son thème favori : l’opposition du plein chêne au bois d’ébène. C’est pour lui le plein chêne ; les autres peintres, c’est dans ébénistes, sauf Modigliani, Dieu sait pourquoi. […] Adversaire de la plupart, Vlaminck n’a pas eu d’ennemis. On ne demandait qu’à donner bien de l’amitié à cet artiste souvent admirable. Je pense qu’il paya très cher le plus vaste de ses domaines : la solitude. »

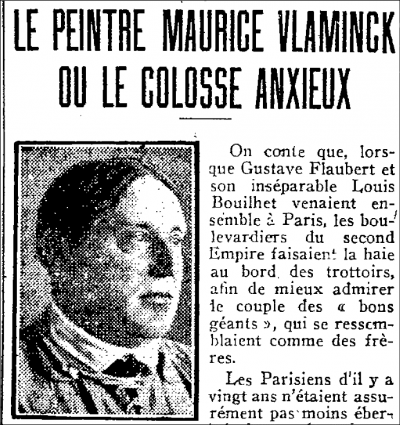

« Ainsi, Maurice Vlaminck n'est pas un génie souffreteux. Ce grand gaillard est un grand peintre. Il porte un des plus beaux noms de la peinture française d’aujourd’hui […] Maurice Vlaminck excelle à discerner la beauté la plus rare dans l’aspect le plus quotidien des choses. Il est le peintre des banlieues, où, sous la clarté pesante et mélancolique des ciels suburbains, les maisons chancellent comme des malades ; il aime les paysages d’eau triste et des jours inquiets. Mais il est, par cela même, le peintre de drames puissants ; il n’en est point qui se tiennent plus ‘‘près de la vie’’. Il a peint autour de Paris, à Lajonchère, à Garches, à Bougival, des paysages qui pourraient servir de décors aux drames des cycles nordiques. Tout cela est brossé d'une main forte, d'une poigne qui domine chez le peintre l’angoisse du poète. Cette contradiction, qui souvent étonna les critiques, traduit parfaitement la nature de Maurice Vlaminck. Il est, en effet, célèbre par son entrain, ses boutades et les mystifications de sa jeunesse. […] Sa conversation a quelque chose d’énorme et de joyeux comme si dans sa voix de cyclope roulaient tous les tambours de la gaité. Chacun dit ‘‘qu’il est jovial’’. Et tous se trompent. Vlaminck, avec son rire d’ogre et ses yeux bleus de gosse flamand, est un artiste anxieux, un rêveur craintif que dévore sans relâche la fièvre du doute. […] Il disait, un jour : ‘‘La vie d’un peintre, c'est la course Paris-Bordeaux. Quand vous arrivez à Tours, il faut qu’il vous reste du souffle pour aller à Poitiers. Là, il faut en trouver pour atteindre Angoulême, et, si vous claquez à Angoulême, c’est comme si vous n’aviez rien fait. Le tout est de bien régler le jeu de ses poumons.’’ »

« Ainsi, Maurice Vlaminck n'est pas un génie souffreteux. Ce grand gaillard est un grand peintre. Il porte un des plus beaux noms de la peinture française d’aujourd’hui […] Maurice Vlaminck excelle à discerner la beauté la plus rare dans l’aspect le plus quotidien des choses. Il est le peintre des banlieues, où, sous la clarté pesante et mélancolique des ciels suburbains, les maisons chancellent comme des malades ; il aime les paysages d’eau triste et des jours inquiets. Mais il est, par cela même, le peintre de drames puissants ; il n’en est point qui se tiennent plus ‘‘près de la vie’’. Il a peint autour de Paris, à Lajonchère, à Garches, à Bougival, des paysages qui pourraient servir de décors aux drames des cycles nordiques. Tout cela est brossé d'une main forte, d'une poigne qui domine chez le peintre l’angoisse du poète. Cette contradiction, qui souvent étonna les critiques, traduit parfaitement la nature de Maurice Vlaminck. Il est, en effet, célèbre par son entrain, ses boutades et les mystifications de sa jeunesse. […] Sa conversation a quelque chose d’énorme et de joyeux comme si dans sa voix de cyclope roulaient tous les tambours de la gaité. Chacun dit ‘‘qu’il est jovial’’. Et tous se trompent. Vlaminck, avec son rire d’ogre et ses yeux bleus de gosse flamand, est un artiste anxieux, un rêveur craintif que dévore sans relâche la fièvre du doute. […] Il disait, un jour : ‘‘La vie d’un peintre, c'est la course Paris-Bordeaux. Quand vous arrivez à Tours, il faut qu’il vous reste du souffle pour aller à Poitiers. Là, il faut en trouver pour atteindre Angoulême, et, si vous claquez à Angoulême, c’est comme si vous n’aviez rien fait. Le tout est de bien régler le jeu de ses poumons.’’ »

était Hollandaise, ainsi que des natures mortes avec des pots en grès, la soupière en étain et la marmite en terre. Certains fantômes nous invitent à aimer le café au lait, la soupe aux choux et le lard fumé. Mon grand-père devait aimer les chaudrons de cuivre, les meubles lourds et noirs, patinés par le temps. Il devait aimer le feu de bois dans la grande cheminée et fumer la pipe en regardant les flammes.

était Hollandaise, ainsi que des natures mortes avec des pots en grès, la soupière en étain et la marmite en terre. Certains fantômes nous invitent à aimer le café au lait, la soupe aux choux et le lard fumé. Mon grand-père devait aimer les chaudrons de cuivre, les meubles lourds et noirs, patinés par le temps. Il devait aimer le feu de bois dans la grande cheminée et fumer la pipe en regardant les flammes.

C’est l’averse qui comp- te, la fermeté fléchée des traits qui pointent, les zébrures d’un saule pleureur général. Chez

C’est l’averse qui comp- te, la fermeté fléchée des traits qui pointent, les zébrures d’un saule pleureur général. Chez

Même chez Giacometti et Eugène Leroy, on n’a pas cette faculté à faire sauter le carcan de la scène, ce côté mise en boîte d’une statuaire où quelqu’un sinon quelque chose a pris la pose. Chez Dierickx, nous sommes passés à un niveau de l’Art qui généralement n’a pas été perçu et qui, s’il l’était, ferait passer l’art mondial pour ce qu’il est : celui d’une insipide province dans une galaxie où elle n’aurait pas son mot à dire. C’est une question de force maintenue dans sa douleur. Il faut chercher

Même chez Giacometti et Eugène Leroy, on n’a pas cette faculté à faire sauter le carcan de la scène, ce côté mise en boîte d’une statuaire où quelqu’un sinon quelque chose a pris la pose. Chez Dierickx, nous sommes passés à un niveau de l’Art qui généralement n’a pas été perçu et qui, s’il l’était, ferait passer l’art mondial pour ce qu’il est : celui d’une insipide province dans une galaxie où elle n’aurait pas son mot à dire. C’est une question de force maintenue dans sa douleur. Il faut chercher  avènement accroche ici et là des points d’ancrages évoquant des monceaux de ruines errantes, des édifices murmurés cor- respond bien à cette impression mutilée où clignotent, face aux œu- vres de

avènement accroche ici et là des points d’ancrages évoquant des monceaux de ruines errantes, des édifices murmurés cor- respond bien à cette impression mutilée où clignotent, face aux œu- vres de