Le musée Mesdag à La Haye

Un texte de Philippe Zilcken

Le nom d’Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) reste indissociablement lié à son célèbre Panorama de 1880. Quelques mois après le décès du mariniste, Philip Zilcken publiait dans La Revue de Hollande un article consacré à la collection laissée par le peintre et son épouse, Sina van Houten (1834-1909), à l’État néerlandais :

Groningue, le chef-lieu de la province du même nom, est une petite ville commerçante et intellectuelle qui possède une Université importante, où depuis longtemps une chaire de langue française attire de nombreux étudiants grâce à d’excellents professeurs, tels que feu van Hamel (1), et, actuellement, notre éminent collaborateur, M. Salverda de Grave.

Israëls y naquit en 1824, et, fils d’un très petit banquier, il allait parfois recouvrer des créances chez M. M. Mesdag et fils ; le jeune garçon ne se doutait pas alors que plus tard il deviendrait un ami intime du futur mariniste !

Israëls et Mesdag, ces deux artistes demeureront, l’un par l’ardente et vibrante expression de vie qui caractérise ses œuvres les plus distinguées, l’autre, si ce n’est exclusivement par ses tableaux, certainement par les merveilleuses collections qu’il a données à l’État néerlandais en 1903, et qui forment un des plus remarquables Musées d’art français qui existent au monde.

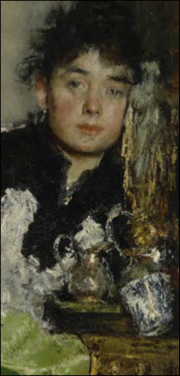

Sina Mesdag (coll. Mesdag)

Évidemment à Paris, il y a au Louvre quelques merveilles des « peintres de Barbizon », et les collections Thomy Thiéry, Moreau-Nélaton, Chauchard contiennent des joyaux inestimables, mais le musée Mesdag, formé par deux artistes, (car Madame Mesdag-van Houten, peintre très distingué elle aussi, eut une influence prépondérante sur la formation de cette collection) est un ensemble parti- culièrement homogène. On sent qu’une idée y domine et que le choix assez éclectique des œuvres a toujours été inspiré par un véritable et profond sentiment de l’art, par une parfaite compréhension de la Peinture.

Évidemment à Paris, il y a au Louvre quelques merveilles des « peintres de Barbizon », et les collections Thomy Thiéry, Moreau-Nélaton, Chauchard contiennent des joyaux inestimables, mais le musée Mesdag, formé par deux artistes, (car Madame Mesdag-van Houten, peintre très distingué elle aussi, eut une influence prépondérante sur la formation de cette collection) est un ensemble parti- culièrement homogène. On sent qu’une idée y domine et que le choix assez éclectique des œuvres a toujours été inspiré par un véritable et profond sentiment de l’art, par une parfaite compréhension de la Peinture.

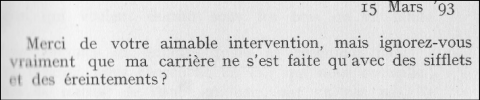

Ayant être chargé par le Gouvernement hollandais de faire le Catalogue descriptif de ces collections de premier ordre (2), lorsque Mesdag, dans un geste large, en eut fait hommage à sa patrie, – et ayant jadis même, parfois contribué à les former, – je suis à même, non seulement d’en donner un aperçu, ainsi que je l’ai fait en 1908 dans La Revue de l’Art ancien et moderne (3), mais aussi de mentionner certains détails qui ne sont pas sans intérêt général.

Un des caractères les plus remarquables de ce musée, qui le distingue de beaucoup d’autres, est le nombre considérable de toiles en apparence inachevées, esquisses, ébauches, « préparations », frottis, qu’il contient.

M. et Mme. Mesdag, en artistes, jugèrent avec raison que le « premier jet » d’un tableau, tout en n’étant pas « fini » dans le sens étroit du mot, est aussi complet, – sinon plus, – aussi important, et souvent plus révélateur du talent d’un artiste et plus instructif que l’œuvre achevée.

Dans la courte Préface du Catalogue de 1905, j’ai cité les ligues suivantes à ce sujet : Jules Breton, qui n’était certes pas susceptible d’intransigeance en art, voit au musée de Lille une Descente de Croix de Rubens, qu’il qualifie « d’importante, robuste, solide, large et pleine d’âme », – toutes les qualités d’un pur chef-d’œuvre.

Dans la courte Préface du Catalogue de 1905, j’ai cité les ligues suivantes à ce sujet : Jules Breton, qui n’était certes pas susceptible d’intransigeance en art, voit au musée de Lille une Descente de Croix de Rubens, qu’il qualifie « d’importante, robuste, solide, large et pleine d’âme », – toutes les qualités d’un pur chef-d’œuvre.

Quelques années plus tard, Breton, revenu dans le même musée, y voit, à côté du tableau de Rubens, une petite esquisse, de trente à quarante centimètres, dont il dit : « c’était comme surgissant toute palpitante du cerveau du Maître, l’esquisse du tableau. Merveille inoubliable ! »

« Dans mes souvenirs de ces deux toiles, c’est la plus petite qui me semble la plus grande, la plus vibrante, la plus divine et la plus douloureusement dramatique ; … chaque touche est chaude de son génie, (de Rubens)… » etc.

Ces lignes du membre de l’Institut montrent clairement l’intérêt d’une bonne esquisse qui, rapidement enlevée sous l’impression directe de l’émotion, est souvent plus personnelle, plus fraîche, plus expressive qu’une œuvre laborieusement parachevée.

Un autre côté très spécial de la collection Mesdag, c’est qu’elle représente merveilleusement ce qu’on est convenu d’appeler la « belle peinture », comme si toute bonne peinture n’était pas belle !

Alfred Stevens l’a très bien dit un jour : « Ceux qui possèdent le métier, la facture, sont seuls assurés de l’immortalité. » Peintres tous deux, M. et Mme. Mesdag ont compris et senti les beautés de l’exécution qui seules donnent la survie aux œuvres d’art, quelles qu’elles soient, et, par conséquent le musée Mesdag offre de rares jouissances aux artistes et aux connaisseurs.

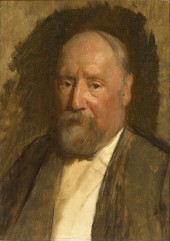

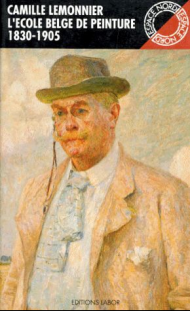

Mesdag, par P. de Josselin de Jong (col. Mesdag)

Mais avant de parler plus longuement du musée Mesdag, je crois qu’il est indispensable de dire quelques mots de l’homme d’élite que fut ce peintre volontaire, énergique, ayant les qualités d’opiniâtreté de sa race et de ses ancêtres.

Mais avant de parler plus longuement du musée Mesdag, je crois qu’il est indispensable de dire quelques mots de l’homme d’élite que fut ce peintre volontaire, énergique, ayant les qualités d’opiniâtreté de sa race et de ses ancêtres.

H. W. Mesdag est né, comme je l’ai dit plus haut, à Groningue, en 1831 ; jusqu’à l’âge de trente-cinq ans il travailla dans les bureaux de son père, négociant en grains, propriétaire de moulins et d’une fabrique d’amidon, et il se fit alors connaître comme un commerçant intègre et scrupuleux. Ces travaux contribuèrent sans aucun doute à faire de lui l’excellent administrateur qu’il fut plus tard, et comme Président de Pulchri-Studio, et comme Commissaire-général de beaucoup d’expositions internationales.

Dès son enfance, Mesdag avait dessiné à ses moments perdus ; à l’âge de douze ans il s’amusait à copier des gravures, tout en ayant des leçons de dessin de M. Buijs, le maître qui avait donné des leçons à Joseph Israëls. Mais ce ne fut que vers 1866 qu’il put s’adonner à la peinture, et que, encouragé par sa femme, il alla se fixer à Bruxelles, où habitait son cousin Alma Tadema, et où son compatriote Willem Roelofs lui donna des conseils.

Mesdag, avec la volonté qui lui était propre et le souci de vérité qui caractérise nos races du Nord, peignit des études serrées, méticuleuses, qui, par leur naïveté et leur réalisme se rapprochent de certaines études de Vincent van Gogh.

En 1866, le jeune peintre expose pour la première fois à Bruxelles où ses travaux attirent l’attention, tandis que, peu de temps après, dans sa ville natale, Groningue, ils furent reçus avec une parfaite indifférence.

En 1868, Mesdag alla passer l’été à Norderney ; lorsqu’il y vit la Mer du Nord, incessamment changeante et variée, il comprit qu’il avait trouvé sa voie. Aussi, l’année suivante, vient-il se fixer à La Haye, à proximité de Schéveningue.

Cette année 1869 fut mémorable pour Mesdag ; ayant exposé au Salon de Paris une assez grande toile Les brisants de la Mer du Nord, celle-ci fut médaillée, acquise par le peintre Chaplin, tandis que Millet, qui était membre du Jury, envoya à l’artiste une carte de visite avec ses félicitations, document précieux que Mesdag avait encadré et accroché dans son atelier.

À cette même époque, – nul n’est prophète en son pays, – lorsque le peintre exposa à La Haye un tableau intitulé Que deviendront-ils ? représentant une barque de sauvetage allant au secours de naufragés, la malveillance et l’envie transformèrent ironiquement ce titre en Que deviendra-t-il ?...

Mais dès lors sa carrière se dessine ; il produit une œuvre considérable et acquiert une notoriété que peu d’artistes ont atteinte.

Presque tous les grands musées contiennent de ses toiles ; celles-ci, en général, sont de valeur inégale ; à côté d’excellentes il y en a un bon nombre d’assez faibles, mais, comme en somme tout artiste

ne survit que par ses meilleures œuvres, Mesdag demeurera, parmi ses confrères du XIXe siècle, une figure très intéressante.

Sa femme, peut-être plus artiste que lui, l’encouragea toujours et lui fut extrêmement utile par ses conseils ; à l’égard du Musée, Mesdag me dit un jour de publier que ce fut sous l’influence de Madame Mesdag que cette collection est devenue ce qu’elle est.

En commençant par le rez-de-chaussée, on est frappé tout d’abord par un choix d’aquarelles de ces peintres hollandais qui ont atteint une telle perfection technique en cet art délicat, qu’ils l’ont mené dans une impasse d’où il ne peut sortir qu’en se rénovant. On y voit des œuvres d’Irsraëls, de Jacob et Willem Maris, Weissenbruch, Bosboom, Mauve, Bauer, Mesdag et Madame Mesdag, d’un coloris distingué et harmonieux, d’un faire large et fouillé, qui démontre parfaitement ce que ces artistes parvinrent à exprimer au moyen de ce procédé.

J. Bastien-Lepage, Autopotrait, 1875

Puis, après une grande salle aux tapisseries flamandes, aux- quelles se marie heureusement l’éclat sobre de cuivres arabes, de faïences orientales, ainsi que les patines subtiles d’ivoires et de bronzes japonais, viennent dans une salle suivante, Bastien-Lepage, Emile et Jules Breton, Couture, Bianchi, Gola, et quelques Corot, rapidement enlevés, précisant l’heure, le moment. De ce maître séduisant des œuvres peu communes, telles que les Falaises à contre-jour, un Clair de lune exquis, un Sous-bois très travaillé, avec figures importantes.

Puis, après une grande salle aux tapisseries flamandes, aux- quelles se marie heureusement l’éclat sobre de cuivres arabes, de faïences orientales, ainsi que les patines subtiles d’ivoires et de bronzes japonais, viennent dans une salle suivante, Bastien-Lepage, Emile et Jules Breton, Couture, Bianchi, Gola, et quelques Corot, rapidement enlevés, précisant l’heure, le moment. De ce maître séduisant des œuvres peu communes, telles que les Falaises à contre-jour, un Clair de lune exquis, un Sous-bois très travaillé, avec figures importantes.

Puis vient, alphabétiquement, Courbet, avec sept toiles solides, telles : Paysage, probablement en Franche-Comté ; des Pommes, aux rouges puissants, d’une admirable facture, tout comme le Chevreuil mort, l’Étude de nu et le Portrait du peintre, dédié « à mon ami Hippolyte, souvenir d’amitié de Gustave Courbet », – toutes œuvres de premier ordre.

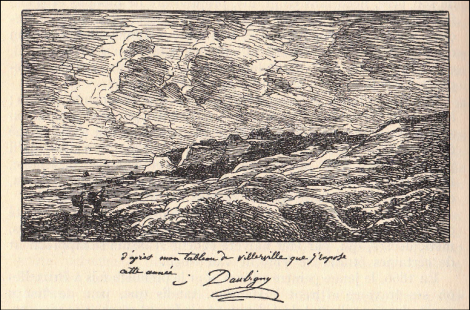

Devant les Daubigny on est pris d’un étonnement ; comment des œuvres d’une aussi rare importance (25 numéros) ont-elles put quitter la France ?... Il suffit de mentionner Villerville en Calvados, La Maison de ma nourrice, Le Halage, plusieurs Soleils couchants, dorés, pourpres, vermeils, dans les champs, sur la mer, le long des grèves, la Bergerie, le Parc à moutons, trois Clairs de lune, pour indiquer la place d’élite qu’occupe cet artiste dans cette collection. Pour bien connaître Daubigny il faut avoir vu le Musée Mesdag !

Puis de Daumier, l’admirable dessinateur, Commérage.

Decamps, Les chiens de garde, Napoléon à St. Hélène, Le Braconnier.

Eugène Delacroix, Soir de la bataille de Waterloo, Descente de Croix, superbe fusain sur papier jaune, et le Portrait du peintre, au masque amer, hautain, dédaigneux, d’inoubliable caractère.

Diaz, tout un choix de toiles ; des vues de la forêt de Fontainebleau, d’une belle sincérité, des Pivoines roses, une Étude de nu délicieuse, un Paysage des Pyrénées, léger frottis évoquant très heureusement la grandeur de montagnes aux cimes neigeuses.

Jules Dupré (1811-1889)

Jules Dupré : de vieux chênes noueux, luisants après l’orage ; la nièce de Mesdag, Mlle van Houten, a fait une très importante eau-forte d’après ce beau tableau. De ce même de vrai peintre encore six œuvres, d’effets lumineux et divers, parmi lesquelles de légers frottis très expressifs.

Jules Dupré : de vieux chênes noueux, luisants après l’orage ; la nièce de Mesdag, Mlle van Houten, a fait une très importante eau-forte d’après ce beau tableau. De ce même de vrai peintre encore six œuvres, d’effets lumineux et divers, parmi lesquelles de légers frottis très expressifs.

Géricault. Du peintre du Naufrage de la Méduse, quelques études de chevaux.

Hervier. Le paysagiste « aux nuages dos de tourterelle », trop méconnu durant sa vie, qui fut aussi un excellent aqua-fortiste.

Jacques Ferdinand Humbert, une Fantaisie, portrait de jeune femme décolletée.

Ch. Jacque. Quelques scènes rustiques.

Jeannin. Un petit panier contenant des raisins-muscat, d’une savoureuse couleur blonde.

Mancini. De cet éminent peintre italien, ce Musée contient un grand nombre de toiles diverses, parce que Mesdag pendant quelque temps a acheté toute la production de l’artiste. On peut voir ici de ses œuvres de jeunesse, telles que l’Enfant malade, aussi bien que des toiles plus récentes qui trahissent les recherches ardentes de cet artiste passionné de vérité, d’exactitude.

Mettling, le peintre Lyonnais, représenté par trois tableaux de figure.

Michel. De ce précurseur de l’école de Barbizon, des Moulins montmartrois, d’effet rembranesque.

J. F. Millet. Un des points culminant de cette collection.

A. Mancini, Perdue en pensées (détail, col. Mesdag)

Si l’Angélus est « le triomphe du sujet », (mais ce tableau célèbre est vraiment plus que cela !), sa Nature morte (un pot grossier, une jatte blanche, quelques navets et un vieux couteau), – serait, en son extrême simplicité de sujet et de facture, « le triomphe du sentiment », car elle est d’une impressionnante beauté. L’Homme et l’âne, un pastel d’une farouche grandeur, Les Meules, le Vigneron au repos, autant de chefs-d’œuvre. Et l’Agar et Ismaël (qui mesure 2 mètres 33 sur 1.45) est une toile vraiment dramatique, qui n’aurait jamais dû quitter la France. Le jour même où Mesdag l’avait achetée, à une vente, à Paris, on vint lui offrir environ vingt mille francs de bénéfice s’il voulait la revendre !*

Si l’Angélus est « le triomphe du sujet », (mais ce tableau célèbre est vraiment plus que cela !), sa Nature morte (un pot grossier, une jatte blanche, quelques navets et un vieux couteau), – serait, en son extrême simplicité de sujet et de facture, « le triomphe du sentiment », car elle est d’une impressionnante beauté. L’Homme et l’âne, un pastel d’une farouche grandeur, Les Meules, le Vigneron au repos, autant de chefs-d’œuvre. Et l’Agar et Ismaël (qui mesure 2 mètres 33 sur 1.45) est une toile vraiment dramatique, qui n’aurait jamais dû quitter la France. Le jour même où Mesdag l’avait achetée, à une vente, à Paris, on vint lui offrir environ vingt mille francs de bénéfice s’il voulait la revendre !*

De Monticelli, une Route au Midi, étincelante de lumière, et une Fête aux personnages richement vêtus.

Munkacsy, le peintre hongrois ; une Étude de la tête de la figure principale du Dernier jour d’un condamné.

Ricard, un Portrait d’officier supérieur, très distingué en sa sobriété de facture.

Théodore Rousseau. Encore un point culminant de ce Musée. Du « grand refusé », la célèbre Descente de vaches dans le Jura (refusée au Salon de 1835, avec la fameuse Allée des châtaigniers) a terriblement poussé au noir ; çà et là émergent des morceaux de couleur rutilante, semblables à des fragments d’émail superbe. Mais, dans une autre salle, l’esquisse, mieux conservée, permet de reconstituer le tableau qu’Ary Scheffer exposa publiquement dans son atelier, après l’avoir acheté à l’artiste.** En plus, encore dix œuvres, préparations, frottis, dessins au pinceau, à la plume et au crayon noir, donnant une vision complète du talent du maître paysagiste.

Segantini. Du célèbre Italien des dessins de sa première manière, précédant ses recherches luministes et divisionnistes.

Stengelin, le peintre de Lyon ; une impression de soir, à l’huile et un grand dessin très délicat.

René Tener, un paysage brumeux.

Troyon. Du célèbre animalier, très inégal, une jolie esquisse du Retour du marché, et des études d’une chaude couleur ambrée.

De Vallon, le prestigieux virtuose, des Paysages et des Poissons enlevés avec une verve et une sûreté de touche étonnantes.

Voilà, quant au contingent français. Quelques Belges, Hyp. Boulanger, Alfred Verhaeren, Verwée, Emile Wauters.

Jozef Israëls, Seule au monde, 1878

Et, en somme, assez peu de Hollandais : Israëls, avec un chef-d’œuvre, Seule au monde (qui se craquèle d’une façon inquiétante), et deux beaux Portraits, l’un de Mesdag, l’autre de Mme. Mesdag. Des trois frères Maris, quelques belles toiles, de même que de Bauer, Bosboom, Blommers, Mauve, Neuhuijs, Weissenbruch et tout un groupe de plus jeunes, représentés par des tableaux, des dessins ou des aquarelles.

En artistes ouverts à toutes les sensations d’art, les Mesdag ont réuni non seulement des tableaux et des sculptures dans leur musée, mais ils se laissèrent également séduire par l’éclat de rares émaux cloisonnés de la Chine, par les couvertes blondes et dorées d’anciens Satzouma et les chaudes patines de bronzes antiques, par les couleurs somptueuses et assourdies de précieux tissus du Moyen Âge et de l’Orient, et même parfois par des objets d’un intérêt presque ethnographique en leur beauté étrange et primitive.

T. Colenbrander, Assiette (1886, col. Mesdag)

Ainsi ce musée contient en plus de la grande salle exclusivement remplie d’objets d’art, des vitrines contenant, à côté de curiosités exotiques et anciennes, une très précieuse collection de faïences de Colenbrander, le décorateur original et raffiné qui créa la fabrique de Rozenburg, il y a une trentaine d’années, mais sans succès, à cette époque.

Cette brève énumération ne donne inévitablement qu’une très incomplète idée des trésors d’art que contient ce merveilleux musée, digne d’être infiniment plus connu et visité par l'étranger.

Lors de la dernière Conférence de la Paix, en 1907, j’ai eu la bonne fortune de montrer les collections Mesdag à M. Léon Bourgeois, qui, on le sait, n’est pas seulement un grand homme d’État, mait aussi un connaisseur d’art de tout premier ordre. Stupéfait de trouver à La Haye un pareil ensemble d’œuvres du plus bel art français il s’écria : « Mais ces tableaux n’auraient jamais dû quitter la France. Bon nombre d’entre eux sont des toiles comme il en manque au Luxembourg et même  au Louvre ! » Paroles élogieuses et désintéressées qui m’ont d’autant plus frappé, qu’elles me remettaient à l’esprit une autre visite, celle de l'Empereur d’Allemagne au Mauritshuis ; comme le dr. Bredius lui montrait la photographie de l’admirable Portrait du frère de Rembrandt du Musée de l’Hermitage à Pétrograd, l’Empereur, s’adres- sant à son entourage, dit : « Nous pourrions bien aller leur reprendre ce tableau. »

au Louvre ! » Paroles élogieuses et désintéressées qui m’ont d’autant plus frappé, qu’elles me remettaient à l’esprit une autre visite, celle de l'Empereur d’Allemagne au Mauritshuis ; comme le dr. Bredius lui montrait la photographie de l’admirable Portrait du frère de Rembrandt du Musée de l’Hermitage à Pétrograd, l’Empereur, s’adres- sant à son entourage, dit : « Nous pourrions bien aller leur reprendre ce tableau. »

J’étais là, et, dans les circonstances actuelles ces paroles prononcées en passant acquièrent un certain intérêt.

* Un cas de désintéressement analogue, encore plus frappant, est celui du Dr. Bredius qui, lorsqu’un amateur américain voulut lui acheter son David et Saül de Rembrandt, refusa net un bénéfice d’un demi million de francs !

** Mesdag l’a acheté à la fille de Scheffer, Mme Marjolin.

Philippe Zilcken, La Revue de Hollande

octobre 1915, p. 445-452

(1) Anton Gerard van Hamel (1842-1907) – à ne pas confondre avec son homonyme (1886-1945), le célèbre celtisant –, théologien et romaniste, à partir de 1884 premier titulaire d’une chaire de langue et de littérature françaises en Hollande. Voici ce qu’écrit à son sujet David Gullentops dans « La réception de Verhaeren aux Pays-Bas », Revue belge de philologie et d’histoire, T. 77, fasc. 3, 1999, p. 743 :

(2) Catalogus der schilderijen, teekeningen, etsen en Kunstvoorwerpen, La Haye, Mouton & Cie, 1905. Une édition française du catalogue sera établie en 1911 (même auteur, même éditeur) de même qu'une édition en anglais.

(3) Ph. Zilcken, « Le Musée Mesdag à La Haye », La Revue de l’art ancien et moderne, T. 24, n° 139, octobre 1908, p. 301-314. Le texte est plus complet que celui de 1915, mieux rédigé aussi, mais il est déjà accessible en ligne : ICI ou ICI. Il semble avoir d’ailleurs été repris sous forme de brochure en 1913 aux Pays-Bas. Relevons que le graveur haguenois avait déjà publié d'autres contribuations sur Mesdag dont : H.W. Mesdag : le peintre de la mer du Nord, Paris, Quantin, 1896.

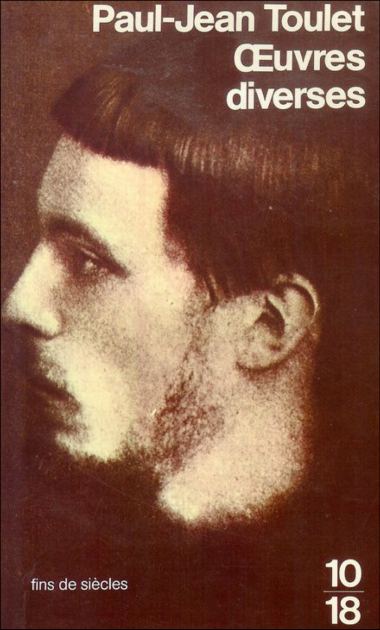

Sur la peinture, l’écrivain a des idées très tranchées. Lisons un passage de la Correspondance avec un ami pendant la guerre : « Le Catalogue Rothchild est vraiment beau. Je n’espérais pas l’avoir ni le Davillier. Mais ceux des musées étrangers ne m’intéressent pas, – même quand j’y ai été, comme à Madrid. J’ajoute que la beauté des illustrations ne peut me faire pardonner à Geffroy qui est un micromane et un gallophobe. Cet homme en est encore à savoir que la Pasture, Jean de Maubeuge (et non Mabuse), Patinier (faiseur de patins, et non Patinir, – qui n’est que la prononciation germanique), et Van Eyck lui-même sont des Français purs les deux premiers, Français wallons les deux autres. Quant à l’école flamande elle n’existe pas avant Rubens puisqu’on ne connaît avant lui aucun peintre flamand sauf Matsys, et deux autres douteux. Tout le reste, allemand, hollandais, ou rhénan. Je rabâcherai ces choses-là jusqu’à ma mort, n’y ayant rien où le nationalisme soit plus utile que l’art. Bref les flamands, avant l’école d’Anvers, ne sont qu’un département de l’art français. La tapisserie flamande est à peu près inexistante et un succédané d’Arras et de Paris. Bruxelles, qui n’est du reste pas pays flamand, s’y est montrée, à un degré affligeant, dénuée d’invention

Sur la peinture, l’écrivain a des idées très tranchées. Lisons un passage de la Correspondance avec un ami pendant la guerre : « Le Catalogue Rothchild est vraiment beau. Je n’espérais pas l’avoir ni le Davillier. Mais ceux des musées étrangers ne m’intéressent pas, – même quand j’y ai été, comme à Madrid. J’ajoute que la beauté des illustrations ne peut me faire pardonner à Geffroy qui est un micromane et un gallophobe. Cet homme en est encore à savoir que la Pasture, Jean de Maubeuge (et non Mabuse), Patinier (faiseur de patins, et non Patinir, – qui n’est que la prononciation germanique), et Van Eyck lui-même sont des Français purs les deux premiers, Français wallons les deux autres. Quant à l’école flamande elle n’existe pas avant Rubens puisqu’on ne connaît avant lui aucun peintre flamand sauf Matsys, et deux autres douteux. Tout le reste, allemand, hollandais, ou rhénan. Je rabâcherai ces choses-là jusqu’à ma mort, n’y ayant rien où le nationalisme soit plus utile que l’art. Bref les flamands, avant l’école d’Anvers, ne sont qu’un département de l’art français. La tapisserie flamande est à peu près inexistante et un succédané d’Arras et de Paris. Bruxelles, qui n’est du reste pas pays flamand, s’y est montrée, à un degré affligeant, dénuée d’invention

La fraîcheur des briques anciennes, la ville nette et menue, des fenêtres vertes, la coiffe des religieuses de l’hôpital Saint-Jean qui écossent des légumes, du linge rouge qui sèche au pied d’une maison verte et se reflète dans l’eau – des fleurs aux fenêtres dans du Delft – à la porte des églises des annonces de faire-part en flamand.

La fraîcheur des briques anciennes, la ville nette et menue, des fenêtres vertes, la coiffe des religieuses de l’hôpital Saint-Jean qui écossent des légumes, du linge rouge qui sèche au pied d’une maison verte et se reflète dans l’eau – des fleurs aux fenêtres dans du Delft – à la porte des églises des annonces de faire-part en flamand.

Les voyages aussi, c’est très ennuyeux ; presque autant que de rester chez soi. Et puis les pays où l’on passe : le moyen de s’en faire une opinion ? C’est très fatigant.

Les voyages aussi, c’est très ennuyeux ; presque autant que de rester chez soi. Et puis les pays où l’on passe : le moyen de s’en faire une opinion ? C’est très fatigant. Non loin de là, se dresse ce joli puits dont le grillage de fer est dû à Quentin Metzis. Tout le monde sait que ce peintre, ayant pris sa femme en dégoût, se fit forgeron. C’est du moins ainsi que le carillon, ce jour-là, contait cette histoire.

Non loin de là, se dresse ce joli puits dont le grillage de fer est dû à Quentin Metzis. Tout le monde sait que ce peintre, ayant pris sa femme en dégoût, se fit forgeron. C’est du moins ainsi que le carillon, ce jour-là, contait cette histoire. Cette espèce de Gascon néerlandais, en un baragouin composé des débris sanglants de plusieurs patois, vous explique le chef-d’œuvre. Et si vous tentez de fuir, sa glapissante voix vous ressaisit et vous ramène : « Là, monsieur, sur le droit, meilleur pour voir. Et toutes ces têtes, avec une loupe, un mois plus il faudrait. Quel travail ! »

Cette espèce de Gascon néerlandais, en un baragouin composé des débris sanglants de plusieurs patois, vous explique le chef-d’œuvre. Et si vous tentez de fuir, sa glapissante voix vous ressaisit et vous ramène : « Là, monsieur, sur le droit, meilleur pour voir. Et toutes ces têtes, avec une loupe, un mois plus il faudrait. Quel travail ! »

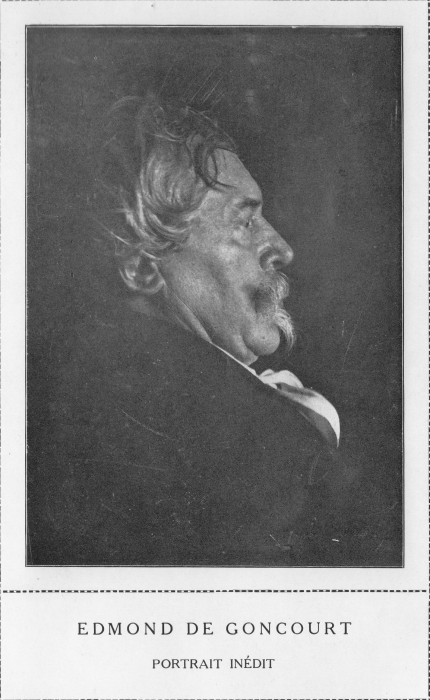

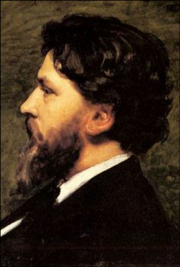

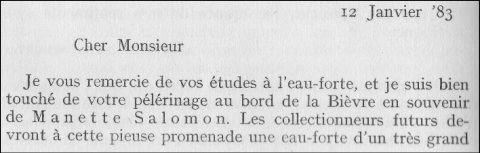

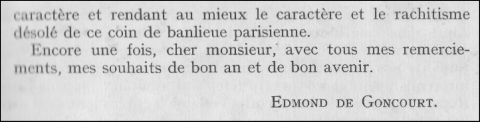

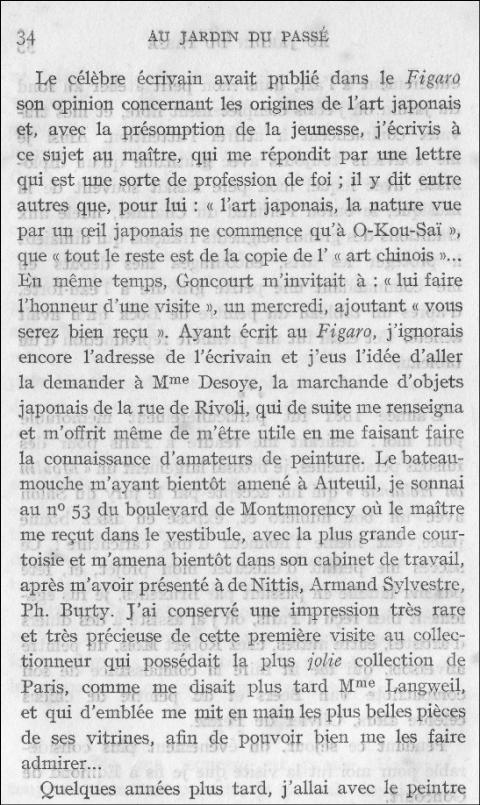

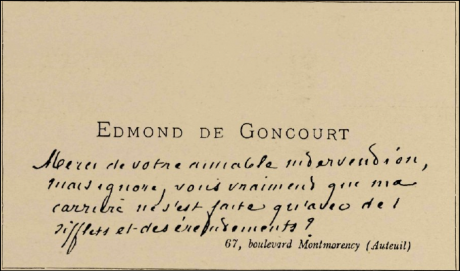

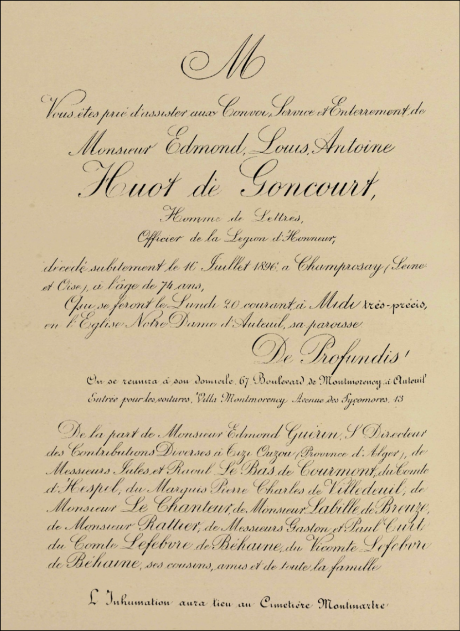

Vers 1881, avec l’audace et la spontanéité de la prime jeunesse, je m’étais permis d’écrire au ‘‘parfait gentilhomme de lettres’’ à propos d’un article, très important alors, concernant l’art japonais, qui avait paru dans Le Figaro.

Vers 1881, avec l’audace et la spontanéité de la prime jeunesse, je m’étais permis d’écrire au ‘‘parfait gentilhomme de lettres’’ à propos d’un article, très important alors, concernant l’art japonais, qui avait paru dans Le Figaro.

Edmond de Goncourt me reçut dans le vestibule, avec sa courtoisie si distinguée et me conduisit dans son cabinet de travail, où plusieurs personnes étaient réunies ; il me présenta à Philippe Burty, le pénétrant critique d’art, et à de Nittis, le délicat peintre de La Place des Pyramides (actuellement au Musée du Luxembourg).

Edmond de Goncourt me reçut dans le vestibule, avec sa courtoisie si distinguée et me conduisit dans son cabinet de travail, où plusieurs personnes étaient réunies ; il me présenta à Philippe Burty, le pénétrant critique d’art, et à de Nittis, le délicat peintre de La Place des Pyramides (actuellement au Musée du Luxembourg).

été un des tout premiers voyages d’études en Orient entrepris par un peintre hollandais. Ce n’est que plus tard que

été un des tout premiers voyages d’études en Orient entrepris par un peintre hollandais. Ce n’est que plus tard que

En avril je partis pour Paris et chaque matin l’omnibus me menait à Auteuil, où le Maître me recevait dans son fameux ‘‘grenier’’, où j’admirai entre autres choses d’art, des dessins aquarellés de Jules. Je préparai mon travail en faisant des croquis et j’esquissai même une planche d’après nature.

En avril je partis pour Paris et chaque matin l’omnibus me menait à Auteuil, où le Maître me recevait dans son fameux ‘‘grenier’’, où j’admirai entre autres choses d’art, des dessins aquarellés de Jules. Je préparai mon travail en faisant des croquis et j’esquissai même une planche d’après nature.

(2) Dans son autobiographie, alors qu’il évoque la figure du professeur

(2) Dans son autobiographie, alors qu’il évoque la figure du professeur

et, pour y parvenir, insoucieux de la dignité que vous écartez du pied comme un obstacle et un péril, il n’est de bassesse avec laquelle vous ne pactisiez. » (« Les Modèles de Rubens », p. 3) Ou encore : « Je vous le dis, en vérité, vous n’êtes pas les fils des vieux Flamands, vous n’êtes plus les modèles qui inspiraient Rubens, vous n’êtes plus les lions que van Artevelde menait aux combats ! » (« Lions. – Bichons », p. 5).

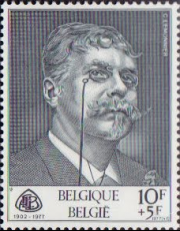

et, pour y parvenir, insoucieux de la dignité que vous écartez du pied comme un obstacle et un péril, il n’est de bassesse avec laquelle vous ne pactisiez. » (« Les Modèles de Rubens », p. 3) Ou encore : « Je vous le dis, en vérité, vous n’êtes pas les fils des vieux Flamands, vous n’êtes plus les modèles qui inspiraient Rubens, vous n’êtes plus les lions que van Artevelde menait aux combats ! » (« Lions. – Bichons », p. 5). Intitulée « Les Morts et les Vivants », la première partie de ce volume d’une rare violence entraîne d’emblée le lecteur dans la fange et le vice : la peinture de l’ignominie régnante, de la dégénérescence qui n’épargne aucun aspect de l’existence passe par une évocation de « nos amours » – autrement dit notre prostitution et celle des mots –, gouffres de la débauche où sombrent hommes et femmes, poètes et peintres. « Nos Amours » et « La Femme Fresque », chapitres 3 et 4 du premier volet de Nos Flamands reproduits ci-dessous, issus d’une veine bien différente de celle qui présidera à l’écriture du volumineux La Belgique (Hachette, 1888), annoncent par certains aspects métaphoriques et esthétiques, portés par une grande luxuriance lexicale, Un mâle, roman qui cherche à nous faire prendre conscience de « l’entreprise de ‘‘contre-nature’’ à quoi nous soumet, au fil de ses inventions, la civilisation du déracinement »

Intitulée « Les Morts et les Vivants », la première partie de ce volume d’une rare violence entraîne d’emblée le lecteur dans la fange et le vice : la peinture de l’ignominie régnante, de la dégénérescence qui n’épargne aucun aspect de l’existence passe par une évocation de « nos amours » – autrement dit notre prostitution et celle des mots –, gouffres de la débauche où sombrent hommes et femmes, poètes et peintres. « Nos Amours » et « La Femme Fresque », chapitres 3 et 4 du premier volet de Nos Flamands reproduits ci-dessous, issus d’une veine bien différente de celle qui présidera à l’écriture du volumineux La Belgique (Hachette, 1888), annoncent par certains aspects métaphoriques et esthétiques, portés par une grande luxuriance lexicale, Un mâle, roman qui cherche à nous faire prendre conscience de « l’entreprise de ‘‘contre-nature’’ à quoi nous soumet, au fil de ses inventions, la civilisation du déracinement »  (2) à

(2) à

Lorette hier, puis cocotte, puis cascadeuse, que sais-je encore ? Ainsi de nom en nom, comme une boue de philtre en philtre, on l’a fait passer, croyant la dégager de la crotte qui la souille. Mais la crotte du triste métier reste collée au talon de celles qui le font, et quelque nom qu’on leur donne, la souillure est la même, si l’épithète a changé.

Lorette hier, puis cocotte, puis cascadeuse, que sais-je encore ? Ainsi de nom en nom, comme une boue de philtre en philtre, on l’a fait passer, croyant la dégager de la crotte qui la souille. Mais la crotte du triste métier reste collée au talon de celles qui le font, et quelque nom qu’on leur donne, la souillure est la même, si l’épithète a changé. Ah ! filles malheureuses ! Pauvres âmes égarées dans la débauche et séduites au premier jour de liberté ! À l’âge où le cœur s’ouvre, où la brise qui vient de l’infini y secoue les rosées divines de l’amour et fait éclore les fleurs chastes des rêveries, à l’âge où tout est mystère encore, comme au matin d’un jour d’été, où rien ne se voit qu’une clarté bleue emplie de vapeurs et de brumes transparentes, où rien ne s’entend que le chant vague et les longs murmures de la nature qui s’éveille, où pourtant déjà, dans les horizons voilés de l’avenir, parmi le tendre éblouissement des songes, quelques formes d’hommes, d’amour, de désir, passent, se dessinent, s’ébauchent, à cet âge une enfant est déjà flétrie ; son cœur a été mordu de la dent empoisonnée ; ce beau corps, aux jeunes formes délicates et pures, a senti des étreintes immondes ; le regard lascif d’un procureur a suivi les ondulations de ces lignes superbes ; une bouche hurlante et ivre s’est collée à ces seins faits pour le timide baiser d’un adolescent ; tout ce corps, soudainement mis à nu dans un boudoir public, en quelque corps-de-garde de l’amour patenté, tout ce corps n’a plus rien de secret : ses frémissements sont connus ; ses beautés font la fable de la ville ; on vante ses appâts ; il n'est personne qui n’en puisse juger. Oh ! malheureuses ! malheureuses ! Cette fleur bénie que l’amant cueille au jour des noces fortunées, cette pudeur rougissante qu’il réveille à chaque baiser, ces extases suprêmes, ces délires inouïs, ces paroles éternelles que l’homme bégaie en ses voluptés, qu’il ne se lasse de dire, qui sont si bêtes et pourtant font l’adoration du monde, ces soupirs qui doivent monter aux astres, tant ils sont purs et harmonieux, ah! cette nuit d’ignorance et de candeur où la main de l’homme, palpitante et folle, arrache les voiles et découvre le divin mystère à la femme qui ne s’en doutait pas, tout cela, vous ne l’avez jamais connu. Un soir, vous aviez faim ; il faisait froid; vous avez vendu vos jeunes corps, ne sachant ce que vous faisiez ; vous avez vendu vos pudeurs, vos caresses, vos baisers, ne sachant ce que vous perdiez. Au bout de la nuit, vous aviez votre pain ; mais, dès lors aussi, vous aviez l’irréparable honte. Je ne suis pas de ceux qui jettent la pierre à la femme qui tombe et qui couvrent de la boue du chemin le front que la misère y précipite. Je ne suis pas de ceux qui, marchandant la pitié aux infortunés qui n’ont qu’elle pour les secourir, se bouchent les oreilles aux gémissements que le vent de la nuit emporte par dessus les villes. Du fond du cœur je plains les pauvres enfants que la faim pousse au crime, et je pleure pour tant d’âmes, mortes à la pudeur, mortes à l’amour, mortes à la vie. Mais aussi je m’indigne qu’il en puisse être ainsi, et devant cette civilisation qui permet de telles hontes et les couvre en quelque sorte de son patronage, je sens la colère me monter aux entrailles. Si la jeune fille, tremblante en sa mansarde, a faim, quand le soir tombe, que le vent secoue sa fenêtre, que les fantômes sinistres rôdent dans la nuit, à qui la faute ? Si la vierge de quinze ans, restée pure sous ses haillons, voit paraître à son chevet le démon malin, et s’il lui vient parler de toilettes, d’intrigues, de pompes et de plaisirs, à qui la faute ? Si l’enfant sort de chez elle au crépuscule, par un temps de pluie, de marasme et de boue, honteuse, désespérée, rouge de pudeur, n’osant lever les yeux, priant tout bas, l’âme navrée et des pleurs sur les joues, à qui la faute ? Si enfin, tout à l’heure, vous voyez un homme aborder cette enfant qui pleure, se rire d’elle, lui prendre le menton, lui conter des propos obscènes, puis, lui ayant parlé plus bas, l’entraîner à sa suite comme une brebis qu’on mène égorger, et par quelque ruelle où le vent s’engouffre, disparaître avec elle, et frapper au volet d’une maison lépreuse, dites : à qui la faute ?

Ah ! filles malheureuses ! Pauvres âmes égarées dans la débauche et séduites au premier jour de liberté ! À l’âge où le cœur s’ouvre, où la brise qui vient de l’infini y secoue les rosées divines de l’amour et fait éclore les fleurs chastes des rêveries, à l’âge où tout est mystère encore, comme au matin d’un jour d’été, où rien ne se voit qu’une clarté bleue emplie de vapeurs et de brumes transparentes, où rien ne s’entend que le chant vague et les longs murmures de la nature qui s’éveille, où pourtant déjà, dans les horizons voilés de l’avenir, parmi le tendre éblouissement des songes, quelques formes d’hommes, d’amour, de désir, passent, se dessinent, s’ébauchent, à cet âge une enfant est déjà flétrie ; son cœur a été mordu de la dent empoisonnée ; ce beau corps, aux jeunes formes délicates et pures, a senti des étreintes immondes ; le regard lascif d’un procureur a suivi les ondulations de ces lignes superbes ; une bouche hurlante et ivre s’est collée à ces seins faits pour le timide baiser d’un adolescent ; tout ce corps, soudainement mis à nu dans un boudoir public, en quelque corps-de-garde de l’amour patenté, tout ce corps n’a plus rien de secret : ses frémissements sont connus ; ses beautés font la fable de la ville ; on vante ses appâts ; il n'est personne qui n’en puisse juger. Oh ! malheureuses ! malheureuses ! Cette fleur bénie que l’amant cueille au jour des noces fortunées, cette pudeur rougissante qu’il réveille à chaque baiser, ces extases suprêmes, ces délires inouïs, ces paroles éternelles que l’homme bégaie en ses voluptés, qu’il ne se lasse de dire, qui sont si bêtes et pourtant font l’adoration du monde, ces soupirs qui doivent monter aux astres, tant ils sont purs et harmonieux, ah! cette nuit d’ignorance et de candeur où la main de l’homme, palpitante et folle, arrache les voiles et découvre le divin mystère à la femme qui ne s’en doutait pas, tout cela, vous ne l’avez jamais connu. Un soir, vous aviez faim ; il faisait froid; vous avez vendu vos jeunes corps, ne sachant ce que vous faisiez ; vous avez vendu vos pudeurs, vos caresses, vos baisers, ne sachant ce que vous perdiez. Au bout de la nuit, vous aviez votre pain ; mais, dès lors aussi, vous aviez l’irréparable honte. Je ne suis pas de ceux qui jettent la pierre à la femme qui tombe et qui couvrent de la boue du chemin le front que la misère y précipite. Je ne suis pas de ceux qui, marchandant la pitié aux infortunés qui n’ont qu’elle pour les secourir, se bouchent les oreilles aux gémissements que le vent de la nuit emporte par dessus les villes. Du fond du cœur je plains les pauvres enfants que la faim pousse au crime, et je pleure pour tant d’âmes, mortes à la pudeur, mortes à l’amour, mortes à la vie. Mais aussi je m’indigne qu’il en puisse être ainsi, et devant cette civilisation qui permet de telles hontes et les couvre en quelque sorte de son patronage, je sens la colère me monter aux entrailles. Si la jeune fille, tremblante en sa mansarde, a faim, quand le soir tombe, que le vent secoue sa fenêtre, que les fantômes sinistres rôdent dans la nuit, à qui la faute ? Si la vierge de quinze ans, restée pure sous ses haillons, voit paraître à son chevet le démon malin, et s’il lui vient parler de toilettes, d’intrigues, de pompes et de plaisirs, à qui la faute ? Si l’enfant sort de chez elle au crépuscule, par un temps de pluie, de marasme et de boue, honteuse, désespérée, rouge de pudeur, n’osant lever les yeux, priant tout bas, l’âme navrée et des pleurs sur les joues, à qui la faute ? Si enfin, tout à l’heure, vous voyez un homme aborder cette enfant qui pleure, se rire d’elle, lui prendre le menton, lui conter des propos obscènes, puis, lui ayant parlé plus bas, l’entraîner à sa suite comme une brebis qu’on mène égorger, et par quelque ruelle où le vent s’engouffre, disparaître avec elle, et frapper au volet d’une maison lépreuse, dites : à qui la faute ? Certes la faim est éternelle : de tout temps il y eut des affamés. Homère mendiait son pain. Athènes avait ses pauvres, Sparte avait les siens. Mais du siècle est sortie une autre faim, plus horrible que l’écharnée antique, surtout plus infâme, car elle ne s’attaque plus aux entrailles seule- ment, mais à la conscience. Je veux dire la faim des filles, cette faim gueuse et chienne qui se compose de nécessité et de superflu, de tortures de corps et de tourments de cœur, de grincements de dents vides et de jalousies farouches. Monstre hideux, enfoui sous les dentelles et masqué de falbalas, elle entre à son heure dans le logis des ouvrières. Des joyaux et des parures sont entre ses mains, elle les fait briller à leurs yeux, elle leur chuchote à l’oreille des conseils d’orgueil et de vanité, elle leur dit : « Tu es belle, vois ton corps ; tu es pauvre, vois ton corps ; tu ne sais comment te tirer de ta misère, vois ton corps. » Elle marche dans une flamme : l’éblouissement des rêves menteurs l’enveloppe tout entière. Nulle ne voit, sous la capuche qui recouvre sa face, son hideux rictus de squelette à travers ses grandes mâchoires béantes. La fange qu’elle traîne à ses pieds disparaît sous les velours qui tombent de ses épaules. Gomme une entremetteuse, elle cache sa vieillesse sordide et puante sous la somptueuse richesse du monde qu’elle promet à ses victimes ; ambrée, musquée, pleine du parfum des boudoirs, elle apparaît dans les misères des mansardes comme une fée consolante. Elle est douce, séduisante, conseillère aimable. Qui se défierait d’elle ? Si bien vêtue ! Si odorante ! Et ces joyaux ! Ces cassettes ! Ces perles ! Les adorations de la vie ! À quoi servirait-il d’être jeune et belle, s’il fallait laisser mourir tout cela dans l’ombre ? Alors, elle approche d’un pas, l’infâme prostituée, elle tend la main. La pauvre fille a faim, elle entend crier ses entrailles ; toute cette clarté la frappe aux yeux ; ces parfums séduisent ses sens. Elle résiste encore. Mais passer dans les rues, emportée au galop des chevaux, avec des fleurs aux pieds et aux mains ! Être la reine des amours des hommes ! Les bals ! les théâtres ! – Et quand le monstre s’en va, on voit dans ses mains une âme de fille, une conscience à jamais perdue !

Certes la faim est éternelle : de tout temps il y eut des affamés. Homère mendiait son pain. Athènes avait ses pauvres, Sparte avait les siens. Mais du siècle est sortie une autre faim, plus horrible que l’écharnée antique, surtout plus infâme, car elle ne s’attaque plus aux entrailles seule- ment, mais à la conscience. Je veux dire la faim des filles, cette faim gueuse et chienne qui se compose de nécessité et de superflu, de tortures de corps et de tourments de cœur, de grincements de dents vides et de jalousies farouches. Monstre hideux, enfoui sous les dentelles et masqué de falbalas, elle entre à son heure dans le logis des ouvrières. Des joyaux et des parures sont entre ses mains, elle les fait briller à leurs yeux, elle leur chuchote à l’oreille des conseils d’orgueil et de vanité, elle leur dit : « Tu es belle, vois ton corps ; tu es pauvre, vois ton corps ; tu ne sais comment te tirer de ta misère, vois ton corps. » Elle marche dans une flamme : l’éblouissement des rêves menteurs l’enveloppe tout entière. Nulle ne voit, sous la capuche qui recouvre sa face, son hideux rictus de squelette à travers ses grandes mâchoires béantes. La fange qu’elle traîne à ses pieds disparaît sous les velours qui tombent de ses épaules. Gomme une entremetteuse, elle cache sa vieillesse sordide et puante sous la somptueuse richesse du monde qu’elle promet à ses victimes ; ambrée, musquée, pleine du parfum des boudoirs, elle apparaît dans les misères des mansardes comme une fée consolante. Elle est douce, séduisante, conseillère aimable. Qui se défierait d’elle ? Si bien vêtue ! Si odorante ! Et ces joyaux ! Ces cassettes ! Ces perles ! Les adorations de la vie ! À quoi servirait-il d’être jeune et belle, s’il fallait laisser mourir tout cela dans l’ombre ? Alors, elle approche d’un pas, l’infâme prostituée, elle tend la main. La pauvre fille a faim, elle entend crier ses entrailles ; toute cette clarté la frappe aux yeux ; ces parfums séduisent ses sens. Elle résiste encore. Mais passer dans les rues, emportée au galop des chevaux, avec des fleurs aux pieds et aux mains ! Être la reine des amours des hommes ! Les bals ! les théâtres ! – Et quand le monstre s’en va, on voit dans ses mains une âme de fille, une conscience à jamais perdue ! Ah ! nous ne sommes plus Flamands. Voyez donc, dans ces annales qui sont derrière vous, toutes rayonnantes des gloires du travail et du commerce, voyez donc si le blême visage de la faim vous apparaît ; si vous le voyez rôder comme de nos jours, parmi les marchés, les foires et les places publiques ; s’il se montre aux carreaux de plomb de la pauvre travailleuse qui file et chante en regardant dans la rue ; si, le soir, en retournant chez lui, l’ouvrier des corporations, le membre des confréries, l’associé des serments, demande à la mère qui se jette à ses pieds où est sa fille et devine aux larmes de l’épouse le déshonneur de l’enfant ?... Eh non ! dans ce mouvement prodigieux du commerce, parmi ces échanges énormes qui se faisaient d’un monde à l’autre, à travers le fracas de tous ces navires dégorgeant incessamment les trésors de Ceylan et de Java, dans cette atmosphère de travail où ne s’entendaient que les marteaux sur les enclumes, le fer battu dans les chantiers, les grincements des poulies au haut des navires, les rumeurs des ports, les bruits du rouet et les chansons des tisserands, la faim ne se montrait pas ; les salaires étaient en proportion du travail ; il n’y avait pas d’indigents ; tous les bras étaient en œuvre ; les villes bruissaient, chantaient, grondaient, à travers les fumées des fabriques, joyeusement, dans la sérénité de la conscience et l’honnêteté du travail. Le soir, bercées de légendes, de ballades et de chansons, lasses et contentes, elles s’endormaient dans le repos et la solitude. Ô bel âge de grâce et de simplicité ! Alors, le jeune homme et la jeune fille se cherchaient comme aujourd’hui ; mais ils se cherchaient pour l’amour, saintement, et quand ils se rencontraient, ils avaient les belles ivresses matinales des vrais amoureux. La mémoire des parents suivait dans l’ombre le couple qui marchait enlacé, et les épousailles étaient le chapitre suprême, et vraiment le premier, de ces romans naïfs que nouaient entre eux les beaux enfants flamands. On ne voyait pas rôder dans les carrefours des filles de quinze ans, effrontées et lascives, appelant du doigt les passants et se vendant pour des colifichets. Cette gloire était pour notre siècle : il nous manquait cette grandeur, la prostitution de la femme.

Ah ! nous ne sommes plus Flamands. Voyez donc, dans ces annales qui sont derrière vous, toutes rayonnantes des gloires du travail et du commerce, voyez donc si le blême visage de la faim vous apparaît ; si vous le voyez rôder comme de nos jours, parmi les marchés, les foires et les places publiques ; s’il se montre aux carreaux de plomb de la pauvre travailleuse qui file et chante en regardant dans la rue ; si, le soir, en retournant chez lui, l’ouvrier des corporations, le membre des confréries, l’associé des serments, demande à la mère qui se jette à ses pieds où est sa fille et devine aux larmes de l’épouse le déshonneur de l’enfant ?... Eh non ! dans ce mouvement prodigieux du commerce, parmi ces échanges énormes qui se faisaient d’un monde à l’autre, à travers le fracas de tous ces navires dégorgeant incessamment les trésors de Ceylan et de Java, dans cette atmosphère de travail où ne s’entendaient que les marteaux sur les enclumes, le fer battu dans les chantiers, les grincements des poulies au haut des navires, les rumeurs des ports, les bruits du rouet et les chansons des tisserands, la faim ne se montrait pas ; les salaires étaient en proportion du travail ; il n’y avait pas d’indigents ; tous les bras étaient en œuvre ; les villes bruissaient, chantaient, grondaient, à travers les fumées des fabriques, joyeusement, dans la sérénité de la conscience et l’honnêteté du travail. Le soir, bercées de légendes, de ballades et de chansons, lasses et contentes, elles s’endormaient dans le repos et la solitude. Ô bel âge de grâce et de simplicité ! Alors, le jeune homme et la jeune fille se cherchaient comme aujourd’hui ; mais ils se cherchaient pour l’amour, saintement, et quand ils se rencontraient, ils avaient les belles ivresses matinales des vrais amoureux. La mémoire des parents suivait dans l’ombre le couple qui marchait enlacé, et les épousailles étaient le chapitre suprême, et vraiment le premier, de ces romans naïfs que nouaient entre eux les beaux enfants flamands. On ne voyait pas rôder dans les carrefours des filles de quinze ans, effrontées et lascives, appelant du doigt les passants et se vendant pour des colifichets. Cette gloire était pour notre siècle : il nous manquait cette grandeur, la prostitution de la femme. Quand j’ai commencé ce livre, j’ai vu qu’il y avait des passages dangereux : une pudeur de femme et d’enfant me disait de m’arrêter au bord. Maintenant que j’y suis, ma conscience d’homme me dit de marcher au travers. Il n’y a pas de dangers pour le courage, il n’y a pas de lieux malhonnêtes pour l’honnêteté du cœur. S’il me faut rencontrer sur ma route des lupanars, j’y entrerai, je prendrai, dans ma colère, les pâles fantômes qu’y jette le vice, je les arracherai aux flambeaux des nuits lascives, et je les conduirai à ta lumière, ô pur soleil, afin que les masques tombent des joues et que leur ignominie, tout à coup découverte, attire sur eux l’opprobre des hommes. Et vous qui me lisez, s’il en est parmi vous qui me blâment de toucher à ces fanges, j’ai ma fierté pour moi qui me garde pur jusque parmi elles.

Quand j’ai commencé ce livre, j’ai vu qu’il y avait des passages dangereux : une pudeur de femme et d’enfant me disait de m’arrêter au bord. Maintenant que j’y suis, ma conscience d’homme me dit de marcher au travers. Il n’y a pas de dangers pour le courage, il n’y a pas de lieux malhonnêtes pour l’honnêteté du cœur. S’il me faut rencontrer sur ma route des lupanars, j’y entrerai, je prendrai, dans ma colère, les pâles fantômes qu’y jette le vice, je les arracherai aux flambeaux des nuits lascives, et je les conduirai à ta lumière, ô pur soleil, afin que les masques tombent des joues et que leur ignominie, tout à coup découverte, attire sur eux l’opprobre des hommes. Et vous qui me lisez, s’il en est parmi vous qui me blâment de toucher à ces fanges, j’ai ma fierté pour moi qui me garde pur jusque parmi elles. voilà, ces joues rougies de marques libertines ou toutes pâlies des insomnies d’une nuit vendue. Le voilà, tout ce corps pollué, l’objet de vos adorations, où vos lèvres ont bu l’amour. Dérision ! Il n’est rien de ces flancs, il n’est rien de ces gorges, il n’est rien de ces épaules qui n’ait reçu la caresse et le baiser. Vous qui ne voudriez pas vous couvrir du vêtement d’un autre homme, vous dormez dans les bras où il a dormi ; vous qui ne boiriez pas au verre de l’étranger, vous vous collez à des joues auxquelles il s’est pendu ; vous qui redoutez partout la gale, la vermine et la peste, vous ne craignez pas de les trouver dans le lit sordide où quelqu’un les a peut-être laissées. Ces hôtelleries banales, où la luxure cherche un gîte et des bras pour la recevoir, regardez-les dans l’horreur du matin, loin du mystère des nuits. Ô fresques ! ô peintures ! Enduits écaillés ! Ruines branlantes ! Corps vermoulus ! La gorge pend ; le ventre ballonne ; la joue tombe. Cette chair luisante aux pourpres de pèche, je la vois blême et blafarde, avec des mosaïques verdâtres sous les yeux, et gonflée de bouffissures malsaines. L’œil qui, hier, avivé de cobalt, brillait sous un cil oriental, terne maintenant comme un globe dépoli, roule dans une paupière flasque, rougie sur les bords et crottée d’humeurs séchées. La joue, fripée en plis menus, m’apparaît crevassée comme la pomme qui se garde au grenier. Ô merveille ! illusion ! C’est là que ta bouche enivrée cherchait la veille l’enchantement et le plaisir ! En vérité, quand tu ne fermes pas la porte à cette bête qui est en toi, ô homme, elle t’emporte bien loin, puisque tu oses nommer une femme ce cadavre d’autant plus dégoûtant que les vers du tombeau ne s’y sont point encore mis.

voilà, ces joues rougies de marques libertines ou toutes pâlies des insomnies d’une nuit vendue. Le voilà, tout ce corps pollué, l’objet de vos adorations, où vos lèvres ont bu l’amour. Dérision ! Il n’est rien de ces flancs, il n’est rien de ces gorges, il n’est rien de ces épaules qui n’ait reçu la caresse et le baiser. Vous qui ne voudriez pas vous couvrir du vêtement d’un autre homme, vous dormez dans les bras où il a dormi ; vous qui ne boiriez pas au verre de l’étranger, vous vous collez à des joues auxquelles il s’est pendu ; vous qui redoutez partout la gale, la vermine et la peste, vous ne craignez pas de les trouver dans le lit sordide où quelqu’un les a peut-être laissées. Ces hôtelleries banales, où la luxure cherche un gîte et des bras pour la recevoir, regardez-les dans l’horreur du matin, loin du mystère des nuits. Ô fresques ! ô peintures ! Enduits écaillés ! Ruines branlantes ! Corps vermoulus ! La gorge pend ; le ventre ballonne ; la joue tombe. Cette chair luisante aux pourpres de pèche, je la vois blême et blafarde, avec des mosaïques verdâtres sous les yeux, et gonflée de bouffissures malsaines. L’œil qui, hier, avivé de cobalt, brillait sous un cil oriental, terne maintenant comme un globe dépoli, roule dans une paupière flasque, rougie sur les bords et crottée d’humeurs séchées. La joue, fripée en plis menus, m’apparaît crevassée comme la pomme qui se garde au grenier. Ô merveille ! illusion ! C’est là que ta bouche enivrée cherchait la veille l’enchantement et le plaisir ! En vérité, quand tu ne fermes pas la porte à cette bête qui est en toi, ô homme, elle t’emporte bien loin, puisque tu oses nommer une femme ce cadavre d’autant plus dégoûtant que les vers du tombeau ne s’y sont point encore mis. Une femme ! Elle ne l’est plus, elle ne l’a jamais été. Ne donne pas à la brute façonnée aux apparences de la femme le nom que portent ta mère et ta sœur. Homme ivre, sais-tu qu’en prostituant le mot béni qui embaume la lèvre de l’époux dans les nuits des fiançailles, tu prostitues le jour qui te fit homme et vivant ? Une femme ! Alors même qu’elle en aurait tout, elle n’en aurait ni le cœur ni les entrailles, où vivent la mère et l’amante ! Un bloc vil plutôt, moulé en contours féminins par une illusion fatale, hier peut-être doué des splendeurs radieuses où la nature mit son plus divin trésor, aujourd’hui marqué des empreintes obscènes que le vice laisse à la beauté flétrie.

Une femme ! Elle ne l’est plus, elle ne l’a jamais été. Ne donne pas à la brute façonnée aux apparences de la femme le nom que portent ta mère et ta sœur. Homme ivre, sais-tu qu’en prostituant le mot béni qui embaume la lèvre de l’époux dans les nuits des fiançailles, tu prostitues le jour qui te fit homme et vivant ? Une femme ! Alors même qu’elle en aurait tout, elle n’en aurait ni le cœur ni les entrailles, où vivent la mère et l’amante ! Un bloc vil plutôt, moulé en contours féminins par une illusion fatale, hier peut-être doué des splendeurs radieuses où la nature mit son plus divin trésor, aujourd’hui marqué des empreintes obscènes que le vice laisse à la beauté flétrie. tête quasi-pelée, où s’emmêlait une filasse maladive, se parera de l’opulence que lui vendra le coiffeur. Les lobes dégarnis du front, demi-voilés sous les bandeaux d’une fille morte à l’hôpital, s’encadreront de courbes dentelées ; la raie qui serpentait dans les espaces dénudés de l’occiput se couvrira sur ses bords de masses crêpées ; le long des joues, flottantes en anneaux, des anglaises feront vaciller des ombres vaporeuses. Accroché à la nuque, un bourrelet soyeux, qui se masse épaissement, laissera deviner, sous les carreaux de la résille, les trésors que des ciseaux mercenaires taillèrent la veille sur le cou d’une enfant des campagnes. Et j’en parle au mieux ; car les mailles du filet, recroisées sur le chignon, n’enferment pas toujours, en leur éclat d’emprunt, des splendeurs aussi réelles. Une maigre natte de cheveux ramassés de l’occiput recouvre parfois des mystères plus grossiers. C’est ainsi que ces touffes abondantes dont la masse flatte l’œil, ne lui laissent le plus souvent, quand on les décroche, que le spectacle d’un emmêlement de bourres et d’étoupes cimentées par des chiffons et des crins. Tout son corps est ainsi fait ; comme ses cheveux, son corps est d’emprunt. Sa beauté, composée à petits coups de pinceau par une main savante qui la distribue également partout, sommeille dans les pots et les fioles du lavabo. L’éclat de ses joues, cherché de ton en ton par le vermillon et le fard, le poli de sa peau fixé par le moyen d’huiles et de graisses, les formes de son corps amplifiées ou modérées par l’artifice d’une couturière au secret, il n’est rien qui soit à elle, rien où la rouerie malicieuse n’ait porté une main complice. Les roses et les lis, chez elle, hâtivement épanouis, ne connaissent ni les heures ni les saisons. Toujours éclos, toujours ouverts, embaumés des senteurs du patchouli et du riz, sa main les prend sur le godet où elle les broie, puis les sème en bouquets harmonisés sur ses chloroses épuisées. En vérité, ce sont des fresques riantes, aux tons frais et pimpants, et je songe, en les voyant, à cette parure du bon Adriaan Brauwer, galonnée d’or avec reflets de satin, que sa brosse enjouée peignit, un jour qu’il manquait d’habit, sur un morceau de toile écrue. Toiles écrues aussi, crevassées en maintes places, dont les veines saillantes et bouffies simulent assez les cordes d’un tissu éraillé, ces peintures vivantes, à l’image de l’habit d’Adriaan, se parent de tons ardents qui s’effacent au débotté. Hélas ! quand vous croyez les tenir en vos bras, ces ombres coloriées que la lumière fait briller d’un éclat illusoire comme les figures des lanternes chinoises, la couleur fuit, l’ombre reste, toute cette magie savante des tons de la pêche et de la framboise ne laisse à vos mains et à vos joues que la poussière écaillée des pinceaux qui l’ont faite.

tête quasi-pelée, où s’emmêlait une filasse maladive, se parera de l’opulence que lui vendra le coiffeur. Les lobes dégarnis du front, demi-voilés sous les bandeaux d’une fille morte à l’hôpital, s’encadreront de courbes dentelées ; la raie qui serpentait dans les espaces dénudés de l’occiput se couvrira sur ses bords de masses crêpées ; le long des joues, flottantes en anneaux, des anglaises feront vaciller des ombres vaporeuses. Accroché à la nuque, un bourrelet soyeux, qui se masse épaissement, laissera deviner, sous les carreaux de la résille, les trésors que des ciseaux mercenaires taillèrent la veille sur le cou d’une enfant des campagnes. Et j’en parle au mieux ; car les mailles du filet, recroisées sur le chignon, n’enferment pas toujours, en leur éclat d’emprunt, des splendeurs aussi réelles. Une maigre natte de cheveux ramassés de l’occiput recouvre parfois des mystères plus grossiers. C’est ainsi que ces touffes abondantes dont la masse flatte l’œil, ne lui laissent le plus souvent, quand on les décroche, que le spectacle d’un emmêlement de bourres et d’étoupes cimentées par des chiffons et des crins. Tout son corps est ainsi fait ; comme ses cheveux, son corps est d’emprunt. Sa beauté, composée à petits coups de pinceau par une main savante qui la distribue également partout, sommeille dans les pots et les fioles du lavabo. L’éclat de ses joues, cherché de ton en ton par le vermillon et le fard, le poli de sa peau fixé par le moyen d’huiles et de graisses, les formes de son corps amplifiées ou modérées par l’artifice d’une couturière au secret, il n’est rien qui soit à elle, rien où la rouerie malicieuse n’ait porté une main complice. Les roses et les lis, chez elle, hâtivement épanouis, ne connaissent ni les heures ni les saisons. Toujours éclos, toujours ouverts, embaumés des senteurs du patchouli et du riz, sa main les prend sur le godet où elle les broie, puis les sème en bouquets harmonisés sur ses chloroses épuisées. En vérité, ce sont des fresques riantes, aux tons frais et pimpants, et je songe, en les voyant, à cette parure du bon Adriaan Brauwer, galonnée d’or avec reflets de satin, que sa brosse enjouée peignit, un jour qu’il manquait d’habit, sur un morceau de toile écrue. Toiles écrues aussi, crevassées en maintes places, dont les veines saillantes et bouffies simulent assez les cordes d’un tissu éraillé, ces peintures vivantes, à l’image de l’habit d’Adriaan, se parent de tons ardents qui s’effacent au débotté. Hélas ! quand vous croyez les tenir en vos bras, ces ombres coloriées que la lumière fait briller d’un éclat illusoire comme les figures des lanternes chinoises, la couleur fuit, l’ombre reste, toute cette magie savante des tons de la pêche et de la framboise ne laisse à vos mains et à vos joues que la poussière écaillée des pinceaux qui l’ont faite. Que voulez-vous, du reste, qu’il leur demeure de leur corps, alors qu’elles le vendent chaque jour au hasard du chemin ? Leur chair, emportée par les baisers, s’en va aux mains des hôtes qu’elles reçoivent dans leur lit, comme dans les cloîtres la pierre aux genoux des moines en prière. Ne voyez-vous pas que cette gorge, mordue, mangée, lascivement rognée, n’est plus qu’une outre vidée, dont les lèvres, à force d’y boire, ont usé jusqu’aux contours ? Leurs bras sont restés au cou des amants comme leur bouche, leur ventre et leurs joues.

Que voulez-vous, du reste, qu’il leur demeure de leur corps, alors qu’elles le vendent chaque jour au hasard du chemin ? Leur chair, emportée par les baisers, s’en va aux mains des hôtes qu’elles reçoivent dans leur lit, comme dans les cloîtres la pierre aux genoux des moines en prière. Ne voyez-vous pas que cette gorge, mordue, mangée, lascivement rognée, n’est plus qu’une outre vidée, dont les lèvres, à force d’y boire, ont usé jusqu’aux contours ? Leurs bras sont restés au cou des amants comme leur bouche, leur ventre et leurs joues. À les voir passer, il est vrai, l’imagination s’allume. Sous la soie arrondie, le corsage montre des saillies hardies. C’est corsé, c’est étoupé, c’est ouaté, c’est calfeutré, c’est rembourré, c’est entripaillé. Malheureusement, sous ces belles soies gonflées voluptu- eusement sur des contours antiques, il n’y a de dressé que le bazin du corset tendu à grand écart de buse, et, pour le reste, quand il n’y a rien, cela se remplit avec des bottelées de loques et de chiffons. Le dos n’est souvent qu’un leurre en réalité ; mais, à le voir en rue se dodeliner dans l’embonpoint d’un corsage qui craque, on salue l’habileté de la tailleuse qui a su combler de tels gouffres. Que la taille soit maigre à passer dans un anneau, il n’y paraît guère, et une demi-douzaine de jupons, entassés sur les hanches, viennent à point donner aux reins une cambrure qui en fait valoir le néant ; dessus, on passe une ceinture serrée à la manière des sangles de chevaux, laquelle a l’air d’écraser le ventre, et se donne des mines de craquer sur des chairs étranglées. En somme, de ventre, il y en a autant que sur la main. Le ventre est fait avec la jupe. La jupe ôtée – le ventre devient un ballon dégonflé, à peaux flasques et sillonnées. Si le genou est cagneux, le jupon qui bride à la jambe ne le laisse point voir, et si le mollet fait défaut, la bottine qui grimpe jusqu’au genou le remplace par des rondeurs cavalières, découpées dans du chevreau. Pour le pied, quoiqu’il soit généralement lourd, pour avoir longtemps habité le sabot de la percheronne, on le perche sur de mignonnes semelles arrondies en arc au creux du pied et flanquées de talons taillés en socles de statue. La cambrure est superbe : la cheville ressort en relief exquis ; c’est un chef-d’œuvre de cordonnier. Mais dessous, le durillon fleurit, prospère, gonfle et durcit, la peau pèle, se crevasse et s’écaille, et quand on ôte le soulier, il apparaît un gros et large pied, comme un limaçon qui s’émerveille de bayer au grand jour. Ah ! le joli déshabillé de squelettes que toutes ces momies, fardées d’onguents et corsées de bandelettes, font le soir en se mettant au lit ! On ôte d’abord les cheveux : la tête apparaît pointée de promontoires dégarnis et plaquée de blancheurs chauves, comme il se voit aux chiens rogneux. Puis on s’éponge la face ; on efface ses yeux, on gratte ses joues, on pèle son nez, on dégomme ses sourcils ; on gratte la fresque et le crépi se montre dessous, écaillé, fruste et piqué du temps. C’est, après cela, la gorge que l’on tire du corset et dans laquelle on se mouchera avant de se

À les voir passer, il est vrai, l’imagination s’allume. Sous la soie arrondie, le corsage montre des saillies hardies. C’est corsé, c’est étoupé, c’est ouaté, c’est calfeutré, c’est rembourré, c’est entripaillé. Malheureusement, sous ces belles soies gonflées voluptu- eusement sur des contours antiques, il n’y a de dressé que le bazin du corset tendu à grand écart de buse, et, pour le reste, quand il n’y a rien, cela se remplit avec des bottelées de loques et de chiffons. Le dos n’est souvent qu’un leurre en réalité ; mais, à le voir en rue se dodeliner dans l’embonpoint d’un corsage qui craque, on salue l’habileté de la tailleuse qui a su combler de tels gouffres. Que la taille soit maigre à passer dans un anneau, il n’y paraît guère, et une demi-douzaine de jupons, entassés sur les hanches, viennent à point donner aux reins une cambrure qui en fait valoir le néant ; dessus, on passe une ceinture serrée à la manière des sangles de chevaux, laquelle a l’air d’écraser le ventre, et se donne des mines de craquer sur des chairs étranglées. En somme, de ventre, il y en a autant que sur la main. Le ventre est fait avec la jupe. La jupe ôtée – le ventre devient un ballon dégonflé, à peaux flasques et sillonnées. Si le genou est cagneux, le jupon qui bride à la jambe ne le laisse point voir, et si le mollet fait défaut, la bottine qui grimpe jusqu’au genou le remplace par des rondeurs cavalières, découpées dans du chevreau. Pour le pied, quoiqu’il soit généralement lourd, pour avoir longtemps habité le sabot de la percheronne, on le perche sur de mignonnes semelles arrondies en arc au creux du pied et flanquées de talons taillés en socles de statue. La cambrure est superbe : la cheville ressort en relief exquis ; c’est un chef-d’œuvre de cordonnier. Mais dessous, le durillon fleurit, prospère, gonfle et durcit, la peau pèle, se crevasse et s’écaille, et quand on ôte le soulier, il apparaît un gros et large pied, comme un limaçon qui s’émerveille de bayer au grand jour. Ah ! le joli déshabillé de squelettes que toutes ces momies, fardées d’onguents et corsées de bandelettes, font le soir en se mettant au lit ! On ôte d’abord les cheveux : la tête apparaît pointée de promontoires dégarnis et plaquée de blancheurs chauves, comme il se voit aux chiens rogneux. Puis on s’éponge la face ; on efface ses yeux, on gratte ses joues, on pèle son nez, on dégomme ses sourcils ; on gratte la fresque et le crépi se montre dessous, écaillé, fruste et piqué du temps. C’est, après cela, la gorge que l’on tire du corset et dans laquelle on se mouchera avant de se  coucher ; puis c’est le ventre qui tombe à terre à grand bouil- lonnement de jupes ; et fina- lement quand il n’y a plus que le corset, on va d’abord voir si la porte est bien fermée, et l’on fait sauter l’agrafe. Alors il reste un être en chemise qui n’est pas un garçon, qui n’est pas une fille. Je me trompe ; il reste une chemise. Rien de plus. La femme est absente. C’est une coquille où le mollusque a fondu.

coucher ; puis c’est le ventre qui tombe à terre à grand bouil- lonnement de jupes ; et fina- lement quand il n’y a plus que le corset, on va d’abord voir si la porte est bien fermée, et l’on fait sauter l’agrafe. Alors il reste un être en chemise qui n’est pas un garçon, qui n’est pas une fille. Je me trompe ; il reste une chemise. Rien de plus. La femme est absente. C’est une coquille où le mollusque a fondu. Dans ses Notes d’un amateur de couleurs,

Dans ses Notes d’un amateur de couleurs,

pense à cela, souvent, lorsque je rencontre, par la ville, tant de jeunes rapins qui se rendent chez le maître, à l’atelier où ils perdent un temps précieux. J’ai envie de leur dire : « Vous allez apprendre ce qu’il faudra oublier, la manière qu’ont les autres de faire ce que vous voulez faire. Il y a un apprentissage nécessaire pour les métiers qui sont de l’imitation ; mais peut-on soutenir qu’il y a un apprentissage des arts ? » Et je continue le discours qu’ils n’entendent pas. « Jeunes gens qui avez l’œil vif, la barbe en pointe et le chapeau calabrais, il me semble que si j’avais votre âge et votre rêve, je serais un passant dans diverses études et officines, mais je ne demeurerais dans aucune. J’irais apprendre, chez un dessinateur sévère, à tailler un crayon et un bâton de fusain, à tracer la ligne d’horizon et les petits carrés qui servent, ou peuvent servir à la construction d’un ensemble ; puis, je le saluerais : ‘‘Merci, cher maître, je vais ailleurs.’’ J’irais chez un graveur, homme à la main légère, pour savoir ce qu’est un burin et ce qu’est une eau-forte, pour avoir, à ma disposition, ces deux puissances, qui se prêtent si bien à la fantaisie, et approchent le plus de la couleur. Je vivrais quelques mois chez un architecte, afin de ne pas ignorer les proportions d’une maison, et de feuilleter les grands livres d’images, où sont les pensées les plus complètes et les prières les plus durables que les hommes aient exprimées autrement que par les mots. Je demanderais à un peintre l’adresse d’un bon marchand de couleurs, et, s’il le connaissait, le secret des vieux maîtres, qui broyaient eux-mêmes la terre de Sienne. Quelques visites encore, chez divers artisans de moindre importance, et je me mettrais à travailler, comptant, pour souligner mes fautes, sur le goût qui nous avertit le plus souvent, et sur les petits amis, qui ne manquent jamais de le faire. »

pense à cela, souvent, lorsque je rencontre, par la ville, tant de jeunes rapins qui se rendent chez le maître, à l’atelier où ils perdent un temps précieux. J’ai envie de leur dire : « Vous allez apprendre ce qu’il faudra oublier, la manière qu’ont les autres de faire ce que vous voulez faire. Il y a un apprentissage nécessaire pour les métiers qui sont de l’imitation ; mais peut-on soutenir qu’il y a un apprentissage des arts ? » Et je continue le discours qu’ils n’entendent pas. « Jeunes gens qui avez l’œil vif, la barbe en pointe et le chapeau calabrais, il me semble que si j’avais votre âge et votre rêve, je serais un passant dans diverses études et officines, mais je ne demeurerais dans aucune. J’irais apprendre, chez un dessinateur sévère, à tailler un crayon et un bâton de fusain, à tracer la ligne d’horizon et les petits carrés qui servent, ou peuvent servir à la construction d’un ensemble ; puis, je le saluerais : ‘‘Merci, cher maître, je vais ailleurs.’’ J’irais chez un graveur, homme à la main légère, pour savoir ce qu’est un burin et ce qu’est une eau-forte, pour avoir, à ma disposition, ces deux puissances, qui se prêtent si bien à la fantaisie, et approchent le plus de la couleur. Je vivrais quelques mois chez un architecte, afin de ne pas ignorer les proportions d’une maison, et de feuilleter les grands livres d’images, où sont les pensées les plus complètes et les prières les plus durables que les hommes aient exprimées autrement que par les mots. Je demanderais à un peintre l’adresse d’un bon marchand de couleurs, et, s’il le connaissait, le secret des vieux maîtres, qui broyaient eux-mêmes la terre de Sienne. Quelques visites encore, chez divers artisans de moindre importance, et je me mettrais à travailler, comptant, pour souligner mes fautes, sur le goût qui nous avertit le plus souvent, et sur les petits amis, qui ne manquent jamais de le faire. » Le bon Millet entra dans l’atelier de Paul Delaroche. Que pouvait le peintre des Enfants d’Édouard pour ce génie de plein air ? Il passait quelquefois devant les chevalets, sans manifester son sentiment, si ce n’est par une moue, un petit sifflement, un froncement de sourcils, jugements dont les motifs échappaient à l’élève ; quelquefois il s’arrêtait, et, de ses lèvres sibyllines, tombait l’une des trois formules : « Ici, il en manque ;

Le bon Millet entra dans l’atelier de Paul Delaroche. Que pouvait le peintre des Enfants d’Édouard pour ce génie de plein air ? Il passait quelquefois devant les chevalets, sans manifester son sentiment, si ce n’est par une moue, un petit sifflement, un froncement de sourcils, jugements dont les motifs échappaient à l’élève ; quelquefois il s’arrêtait, et, de ses lèvres sibyllines, tombait l’une des trois formules : « Ici, il en manque ; Je ne puis voir un portrait de Rembrandt sans admirer la valeur dramatique, le génie de romancier de ce grand homme. Sa compréhension de la douleur ou de la mélancolie n’a point d’égale, je veux dire dans le modelé des visages. Beaucoup de maîtres italiens, de ces primitifs qui étaient des âmes de haut vol et de maigre procédé, avaient trouvé, pour le visage du Christ ou de la Mater Dolorosa, des accents dune douleur plus qu’humaine. La tragédie sacrée avait en eux des acteurs perpétuels et à chaque fois émus. Lui, très vite, il a vu le sérieux des âges différents, la préoccupation, l’usure commençante ou profonde de chacun. Il a été l’observateur de la ride, du pli, du mouvement et de l’épaisseur des paupières, de la pesanteur des années. Il y a mis de la somptuosité. Et il a montré non pas la beauté reconnaissable sous ses transformations, mais par elles renouvelée et souvent agrandie. Car la jeunesse est belle, mais la victoire blessée peut l’être plus. Quelque chose de l’immortalité peut briller dans la fatigue, et le chant ininterrompu, ardent, sortir des ruines.

Je ne puis voir un portrait de Rembrandt sans admirer la valeur dramatique, le génie de romancier de ce grand homme. Sa compréhension de la douleur ou de la mélancolie n’a point d’égale, je veux dire dans le modelé des visages. Beaucoup de maîtres italiens, de ces primitifs qui étaient des âmes de haut vol et de maigre procédé, avaient trouvé, pour le visage du Christ ou de la Mater Dolorosa, des accents dune douleur plus qu’humaine. La tragédie sacrée avait en eux des acteurs perpétuels et à chaque fois émus. Lui, très vite, il a vu le sérieux des âges différents, la préoccupation, l’usure commençante ou profonde de chacun. Il a été l’observateur de la ride, du pli, du mouvement et de l’épaisseur des paupières, de la pesanteur des années. Il y a mis de la somptuosité. Et il a montré non pas la beauté reconnaissable sous ses transformations, mais par elles renouvelée et souvent agrandie. Car la jeunesse est belle, mais la victoire blessée peut l’être plus. Quelque chose de l’immortalité peut briller dans la fatigue, et le chant ininterrompu, ardent, sortir des ruines. Il savait également qu’il est une espèce de portraits qu’il ne faut pas traiter en profondeur, et qu’un peu de philosophie suffirait à gâter : ceux des toutes jeunes jolies femmes. Ainsi fit-il un petit nombre de fois. Il a peint quelques-unes de ces tulipes de Hollande, très colorées, droites ou penchées, qui disent seulement : « Regardez-moi ! N’est-ce pas que je mérite de vivre et d’être aimée ? » Ce secret de l’exception, Rembrandt le devina, comme la règle elle-même. Van Swanenburch n’y fut pour rien.

Il savait également qu’il est une espèce de portraits qu’il ne faut pas traiter en profondeur, et qu’un peu de philosophie suffirait à gâter : ceux des toutes jeunes jolies femmes. Ainsi fit-il un petit nombre de fois. Il a peint quelques-unes de ces tulipes de Hollande, très colorées, droites ou penchées, qui disent seulement : « Regardez-moi ! N’est-ce pas que je mérite de vivre et d’être aimée ? » Ce secret de l’exception, Rembrandt le devina, comme la règle elle-même. Van Swanenburch n’y fut pour rien.  En quittant « Monsieur Ingres », je me souviens que j’allais souvent visiter, dans la salle du Jeu de Paume, une autre exposition, celle des grands et des petits maîtres hollandais, et que je revenais chez moi en comparant France et Hollande. Pour la patience, je donnais le prix aux Hollandais. Ils ont fait de solides œuvres où rien n’est négligé, et ils ne peignent pas de beaux hommes, ni de belles femmes, ni des paysages étonnants : mais, mon Dieu, que tout cela est vrai, et quelquefois profond ! Je veux bien qu’un portrait soit intéressant, quand on peut dire au personnage : « Vous êtes un homme arrivé ; je devine ce que vous êtes et qui vous êtes, si votre amitié est souhaitable, votre parole sûre, votre esprit clair ou fourbe, et s’il faut me réjouir ou non, lorsque je vous rencontrerai. » Mais les meilleurs artistes de Hollande nous mènent bien plus loin : ils racontent le passé, et les chemins nous sont connus, que tant d’artistes ne savent pas voir, ces chemins et ces secrets dont la fatigue est écrite en nous. Ô mes chers Hollandais, vous n’êtes pas éblouis par le rang, la richesse, le charme même de vos modèles. Vous les vieillissez tous. Vous savez, et vous le faites bien voir, que les joues, le front, le menton d’un homme de trente ans ne sont pas exprimés par ces glacis bien nets qui ne conviennent qu’à la première jeunesse ; votre œil découvre les petites ruines commencées, celles qu’on peut attribuer à la pensée, les moindres le plus souvent, et les autres ; vous aimez les fortes griffades de la lumière sur le bout d’un nez, sur les pommettes, sur un bouton de métal et la garde d’une épée, mais vous ne croyez pas avoir tout dit quand vous les avez notées et rendues éclatantes ; vous poursuivez le jour jusqu’aux replis des étoffes et jusqu’au fond des chambres, et il n’y a pas de noir en vous, parce qu’il n’y en a pas dans la nature. Vos tableaux sont devenus, étant chargés de siècles, d’un blond vert ou d’un blond roux que vous ne pouviez prévoir mais rien n’efface des harmonies bien établies. Il arrive même que le temps les respecte entièrement. Tenez : un des paysages de cette exposition, une grande scène de patinage, de Van der Neer, avait gardé tout son duvet de jeune tableau. On y voyait du rose, du rose de Hollande, un ciel fleuri de longues bandes de glaïeuls. Il en tombait des reflets jusque sur les voisins. Quels frais coloristes vous étiez ! Et puis, nul après vous n’a mis tant de mouvement, ni tant de légèreté, dans des ciels plus étendus. Vous êtes, dans l’universel concours, les premiers en nuages et les premiers dans la préparation du roman.