Leeuwarden, trois fois capitale

Leeuwarden, trois fois capitale

Leeuwarden, chef-lieu de la Frise, est l’une des deux capitales

européennes de la culture 2018.

Pour l’occasion, la ville s’est refait une beauté.

Se rendre en Frise, c’est une véritable aventure, nous dit le poète Jacques Darras, parti un jour sur les traces de Descartes du côté de Franeker qui comptait, de 1585 à 1811, la plus ancienne université des Pays-Bas après celle de Leyde. Pas même une ville, à peine une bourgade – imagine-t-on par exemple Orthez, phare universitaire français ? –, Franeker illustre à merveille l’une des singularités de cette Province hollandaise : préserver un art de vivre à taille humaine. Sa capitale, Leeuwarden (Leuvarde, écrivait-on autrefois en français), n’est guère plus peuplée qu’Avignon ou Tourcoing.

Couleur eau, ciel, nénuphar jaune

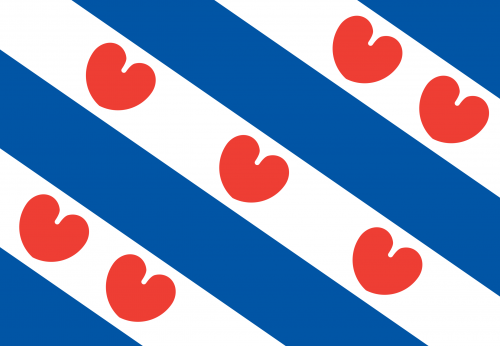

On peut pressentir la particularité de cette contrée en empruntant en voiture la longue digue (plus de 32 kilomètres) qui relie la Hollande septentrionale à l’Ouest de la Frise. La mer des Wadden – qui figure dans la liste du patrimoine mondial de l’Unesco – et ses îles se profilent à l’horizon. La toponymie nous fait humer une autre culture que celle de la Hollande. Si l’on choisit de gagner ces terres septentrionales par la voie ferrée, en pleine saison de patinage de vitesse, on risque fort, à l’approche de Heerenveen, de voir les wagons envahis par des flots de gens vêtus de bleu, blanc, rouge et brandissant des drapeaux tricolores. Point de larges bandes verticales, mais quatre étroites diagonales bleues et trois blanches, celles-ci rehaussées de sortes de cœurs rouges, en réalité sept feuilles de nénuphar jaune. Les couleurs frisonnes. Sport national, le patinage de vitesse donne lieu, en plein hiver, lorsque les températures s’y prêtent – au moins 15 cm d’épaisseur de glace –, à un événement d’ampleur nationale, un « marathon » (200 kilomètres) en plein air, petit tour de Frise qui passe par onze « villes » : le Elfstedentocht ou Alvestêdetocht en frison (départ et arrivée à Leeuwarden).

Certaines de ces « villes » ne sont en fait que des petits villages, par exemple Hindeloopen, célèbre dans le monde entier pour ses intérieurs richement peints. Si Leeuwarden n’offre pas des habitations décorées de la sorte, elle regroupe quantité de demeures pleines de charme, tenant plus de la maison de poupées que du gratte-ciel – même si l’Achmeatoren, avec ses 115 mètres, constitue le plus haut building du Nord des Pays-Bas. Il suffit de s’éloigner du centre-ville et d’arpenter les proprettes ruelles aux demeures mitoyennes pour admirer l’attention que portent les Leeuwardois à leur jardinet, leur façade, leurs fenêtres, leur intérieur. Le souci du quotidien apparaît aussi sur l’eau et les chaussées : petits bateaux-mouches et transports en commun privilégient les énergies renouvelables. Peu à peu, l’écologie gagne du terrain. Dans une artère commerçante, la friterie sert la pomme de terre biologique locale agrémentée d’une sauce « à la frisonne ». Plus d’un restaurant chic concocte des mets à base de fruits et de légumes cultivés dans la région, ceci dans le respect de la nature. Principalement destiné aux enfants, le Natuurmuseum Fryslân contribue à souligner l’importance du cadre naturel de la région. Si la terre frisonne s’est façonnée contre les éléments naturels, le Frison semble aujourd’hui soucieux de préserver la nature qu’il a conquise sur la nature.

L'Académie des Arts

Lân fan taal– Pays des langues

Désignée capitale européenne de la culture 2018 – au côté de la Maltaise La Valette – Leeuwarden en a profité pour se refaire une beauté. Le quartier de la gare et nombre de bâtiments publics ont disparu un temps derrière les échafaudages. Ainsi de l’hôtel de ville surmonté du carillon hérité d’une église qui menaçait ruine. Dans cette région de Réforme, municipalité et catholicisme semblent faire bon ménage comme en témoigne également la sculpture Amor Dei, commandée par la ville et érigée au pied de l’église Saint-Boniface. Avec son clocher qui culmine à 85 mètres, cette basilique néo-gothique est le deuxième édifice les plus élevé de la ville – l’une des créations les plus remarquables de Pierre Cuypers (1827-1921), le bâtisseur du Rijksmuseum et de la Gare centrale d’Amsterdam –, qui abrite un orgue du Français Aristide Cavaillé-Coll. Adossée à ce lieu de culte, la maison paroissiale porte le nom de l’un des Frisons les plus connus – moins certes que Peter Stuyvesant –, le bienheureux Titus Brandsma (1881-1942), érudit carmélite s’étant opposé au nazisme et ayant péri à Dachau.

Les travaux entrepris en vue de l’année 2018 ont sans doute pour point culminant l’édification de l’OBE. Ce nouveau bâtiment, situé à l’ombre de l’Oldehove – la tour de Pise locale, clocher jamais terminé car il menaçait de s’effondrer – a pour vocation d’accueillir diverses manifestations et activités autour de la langue. À quelques pas de là, dans le parc Prinsentuin, un « jardin des langues » accueillera les enfants, et un pavillon des langues « mineures » comme le basque, l’estonien, le leeuwardois (le frison connaît de nombreuses variantes). Tout ceci pour dire que Leeuwarden entend bien mettre en avant, au cours de cette année 2018, la richesse que peut représenter le bilinguisme et une culture régionale bien comprise et bien transmise au sein d’une culture nationale.

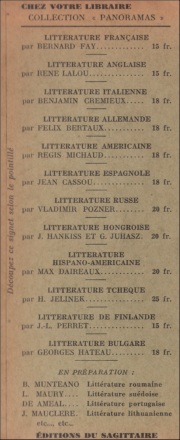

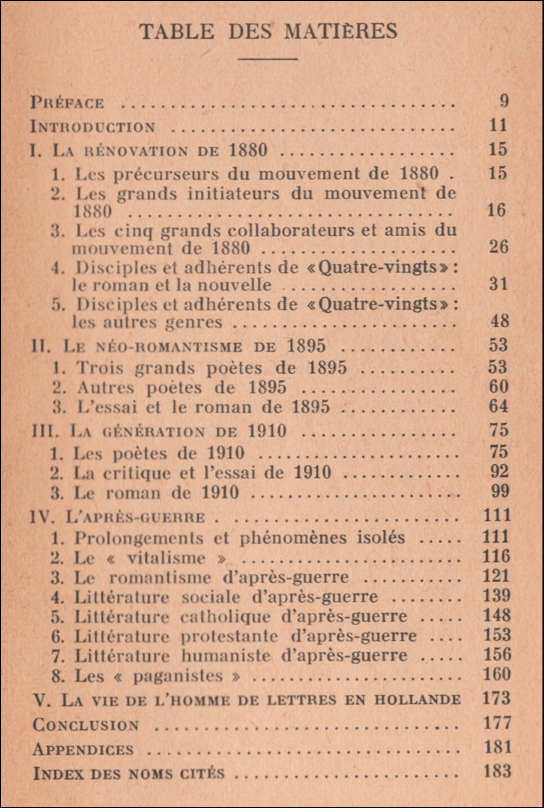

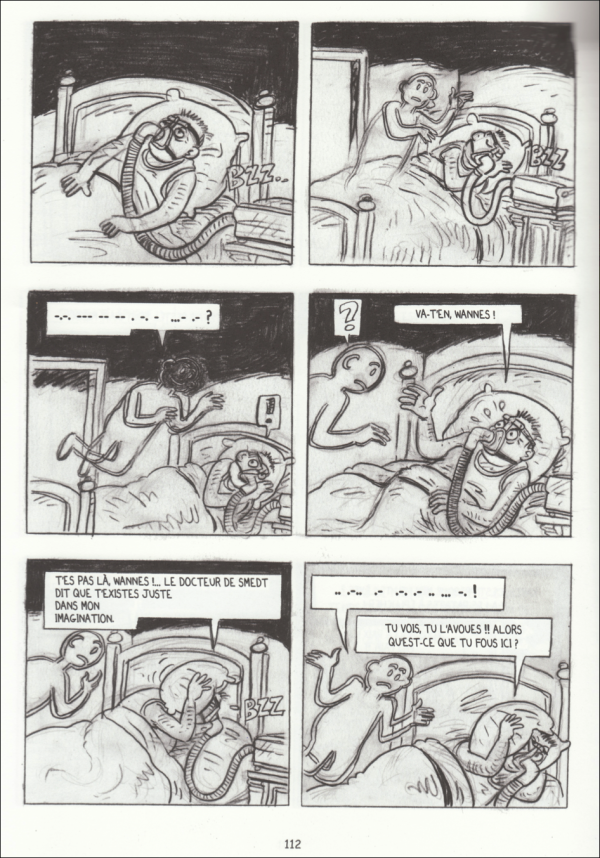

En face de l’OBE se dressent trois foyers culturels. Le Tresoar (Centre de l’Histoire et de la Littérature frisonnes, qui abrite une bibliothèque et des archives), l’Historisch Centrum Leeuwarden (lieu qui abrite les archives historiques de la région et des expositions) et, entre les deux, Afûk. Ce libraire-éditeur, qui fêtera dans quelques années son centenaire, entend « relier et partager » (ferbine en diele) en défendant le patrimoine linguistique de la Province et en favorisant le multilinguisme. Outre des ouvrages scolaires, historiques et littéraires, il publie une revue culturelle De Moanne (le mot signifie « lune » ou « mois ») qui propose des articles en frison ou en néerlandais (les deux quotidiens locaux, Het Friesch Dagblad et De Leeuwarder Courant consacrent d’ailleurs eux aussi un peu de place à l’idiome local). D’autres éditeurs sont établis dans la capitale frisonne. Le généraliste Elikser a ainsi ses locaux et sa propre librairie au rez-de-chaussée d’une jolie bâtisse du centre (photo). Un peu plus loin, au bord du quai Emma, on trouve la maison Het Nieuwe kanaal. Les éditions Wijdemeer viennent de publier une Histoire de la gastronomie frisonne, des recettes datant des XVIIIe et XIXe siècles. Quant aux éditions Stanza, elles privilégient la poésie d’expression néerlandaise. Un passage par quelques librairies permet de constater que littérature jeunesse, roman et poésie en frison sont des genres vivaces. Les traductions ne manquent d’ailleurs pas non plus : Jules Vernes ou encore Albert Camus sont disponibles dans l’idiome local. Le riche catalogue (littérature et art) d’un autre éditeur, Bornmeer, établi pour sa part dans une bourgade, manifeste le dynamisme de la culture frisonne à travers maintes publications dans les deux langues officielles des Pays-Bas.

Figures de Leeuwarden

Le visiteur qui se rend au Fries Museum avant le 3 avril pourra y parcourir une exposition consacrée à l’une des personnes les plus illustres de Leeuwarden, non pas Saskia, l’épouse de Rembrandt, mais Margaretha Geertruida Zelle (1876-1917), plus connue sous le nom de Mata Hari, fusillée à Vincennes voici un siècle. De nombreux objets, documents et lettres d’époque (en particulier celles qu’elle a adressées à son mari) éclairent la vie mouvementée de la courtisane. On peut même y admirer une jarretelle qu’elle a peut-être portée. Dans la ville elle-même, les vitrines des boutiques regorgent de représentations de cette icone, d’objets divers et même d’un pouf et d’un fauteuil ayant un rapport avec elle. Sur le Kelders, en face pour ainsi dire de sa maison natale, se dresse une statue la figurant en train de danser. Au n° 15, à quelques pas du n° 33 où elle a vu le jour, vivait à l’époque le jeune juif Alexandre Cohen (Leeuwarden, 1864 – Toulon, 1961), avant qu’il ne se lance en France dans l’aventure anarchiste (il fut l’un des condamnés du Procès des Trente) et ne devienne un fougueux publiciste puis un journaliste reconnu, sympathisant de la mouvance maurassienne.

Leeuwarden a également vu naître quelques artistes ayant acquis une renommée au-delà des frontières. Ainsi, l’architecte, théoricien, peintre et dessinateur Hans Vredeman de Vries (1527-1609) a-t-il été l’un des esprits les plus influents de son temps. Nommons aussi le portraitiste Wybrand de Geest (1592-vers 1661), surnommé l’Aigle frison, et Margaretha de Heer (vers 1600-vers 1665) qui excellait dans la figuration d’animaux et dans l’art de la nature morte (photo ci-dessus). Plus près de nous, on pense au plasticien M.C. Escher (1898-1972) auquel le Fries Museum rendra d’ailleurs hommage à partir de la fin avril. D’autres initiatives mettront son œuvre en lumière dans différents lieux de la Province. Personnalité locale, le peintre autodidacte Gerrit Benner (1897-1981) a célébré le paysage frison sans jamais succomber à l’abstraction totale. Quant au sculpteur et médailleur Pier Pander (1864-1919), bien qu’il ait vu le jour à Drachten, deuxième ville de la Frise, il a malgré tout droit à son propre musée dans le Prinsentuin.

Quelques fils de Leeuwarden se sont illustrés dans les belles lettres. Sous le nom de Piet Paaltjens, François Haverschmidt (1835-1894) a laissé des proses et des poèmes qui ont marqué son temps, son principal recueil ayant d’ailleurs été transposé en français à la fin du XIXe siècle. Considéré comme l’un des poètes néerlandais majeurs du XXe siècle, J. Slauerhoff (1898-1936) est surtout un romancier et nouvelliste hors pair dont trois œuvres sont disponibles en traduction aux éditions Circé. Le roman policier populaire a eu en Havank (1904-1964) l’un de ses principaux représentants ; il a situé nombre de ses intrigues en France. Autre figure de premier plan du monde littéraire originaire de la capitale frisonne : l’auteur et éditeur Bert Bakker (1912-1969), fondateur de l’une des revues majeures de la seconde moitié du XXe siècle, Maatstaf. Si ces différents écrivains se sont distingués dans la langue néerlandaise, d’autres ont préféré rester fidèles à leur langue natale. Tel est par exemple le cas du politicien le plus célèbre de Leeuwarden, Pieter Jelles Troelstra (1860-1930).

Rares sont à ce jour les œuvres de cette littérature traduites en français. On citera Tjerne le Frison, de Gysbert Japiks (1603-1666), considéré comme le père des lettres frisonnes (ouvrage traduit du frison et présenté par Henk Zwiers, collection « L’aube des peuples », Paris, Gallimard, 1994) et le recueil De mer et d’au-delà / Fan oer see en fierder de Tsjêbbe Hettinga (1949-2013), regardé comme le poète majeur de la Frise (trad. Kim Andringa, Paris, L’Oreille du Loup, 2008). Ce « barde » devenu aveugle a d’ailleurs passé les trente dernières années de sa vie à Leeuwarden. Son œuvre poétique vient de paraître dans une édition bilingue frison/néerlandais chez un grand éditeur amstellodamois. Preuve que la culture de ce Pays basque des Pays-Bas parvient à se maintenir et à s’épanouir sans heurts, dans un esprit pacifié avec sa grande sœur.

Grandeur d’autrefois et d’aujourd’hui

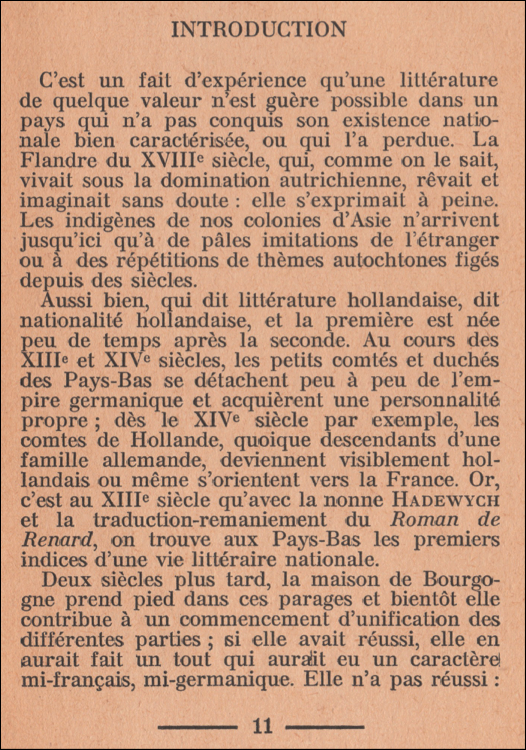

Le temps où Leeuwarden pouvait être regardée comme la capitale de la république des Sept Provinces-Unies est certes bien loin. C’était au XVIIe siècle, la ville était alors la résidence des stadhouders dont descendent les Orange-Nassau. Quelques édifices majestueux témoignent toutefois encore de cette glorieuse époque (par exemple De Waag, photo ci-dessus), de même que la présence, dans le temple des Jacobins, de ce qu’il reste des tombeaux de ces prestigieux devanciers, monuments en partie dévastés en 1795 par la fureur révolutionnaire. Les siècles passés sont d’ailleurs restitués avec goût à travers une centaine d’objets hétéroclites, au Fries Museum ; ceux présentés à l’Historisch Centrum Leeuwarden permettent de compléter ce tableau. C’est un autre voyage dans le temps que propose Het Princessehof, magnifique musée de la céramique, tout juste rénové, sis dans l’ancien palais de la princesse Marie-Louise de Hesse-Cassel (1688-1765). Une façade latérale de la brasserie qui porte le nom de cette régente – mère de Guillaume IV d’Orange-Nassau (1711-1751) – a été transformée en fresque qui représente les portraits des différents souverains d’Europe liés à ces stadhouders. Lien continu entre le passé et le présent. Entre la vieille cité préservée, mais aussi ses voisines et ses environs, et les dizaines d’événements de toutes sortes qui vont ponctuer cette année 2018 et lui conférer un nouveau lustre. Petit bémol toutefois pour une ville qui met en avant les langues : le riche programme est disponible en allemand, en anglais, en frison, en néerlandais, mais pas, semble-t-il, en français :

https://www.friesland.nl/en/european-capital-of-culture

Daniel Cunin

article paru dans Septentrion, n° 1, 2018, p. 19-24.