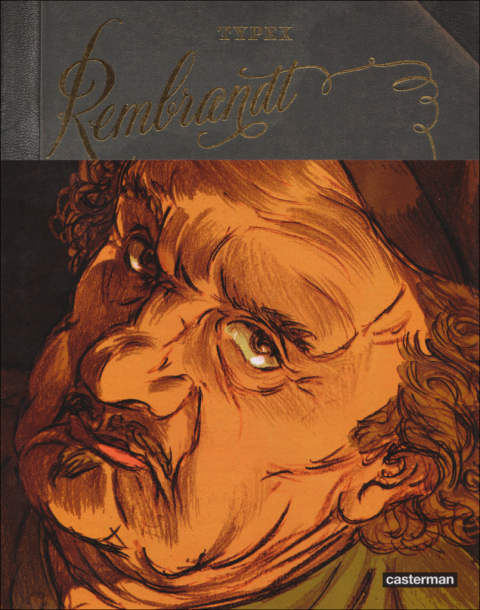

Rembrandt peint par Typex

Une bande dessinée hors norme

Typex, Rembrandt, trad. du néerlandais D. Cunin,

Casterman, 2015, 264 p.

LE MOT DE L’ÉDITEUR

Rembrandt van Rijn (1606-1669) est un personnage complexe, à l’existence très riche et passionnante. Typex dépeint un Rembrandt bien à lui : fantasque, capricieux, vaniteux, arrogant, obtus, susceptible en même temps que touchant et attachant, voire digne de compassion. Un Rembrandt dépassé par son propre génie : qu’y peut-il s’il est plus brillant que les autres artistes ?

En se jouant des codes habituels de la biographie, Typex donne un point de vue sans concession, mais non dénué de tendresse, sur l’homme, le mari, le père… et l’artiste. Ainsi que sur l’époque qu’il a traversée et si grandement influencée.

Roman graphique relié en simili-cuir, tranches dorées, cahier de croquis et de notes expliquant le cheminement de l’auteur.

« Quand la BD rend hommage à la peinture »

chronique de François Angelier du 4 juin 2015

Encore une biographie en bande dessinée ? Oui, mais celle consacrée au grand peintre néerlandais Rembrandt van Rijn (1606-1669), par le Néerlandais Typex, va faire date.

L’imposant et luxueux ouvrage de près de 300 pages publié en français par Casterman, après des éditions en néerlandais, anglais, espagnol et hongrois, s’inscrit dans la lignée des grands romans graphiques tels que Mauss (Art Spiegelman) ou Persepolis (Marjane Satrapi).

Fruit de deux ans et demi de travail acharné, la bande dessinée, qui emprunte au maître du Siècle d’or son style clair-obscur, dépeint un Rembrandt fantasque, vaniteux, susceptible, couard, mais aussi touchant et forcément génial.

La création, des premières toiles de jeunesse à Leyde aux ultimes autoportraits en passant par son œuvre la plus célèbre, la Ronde de nuit, est au cœur du récit mais n’efface pas les multiples déboires financiers du peintre, ses aventures sentimentales et les drames qui ont scandé sa vie et influencé sa manière de peindre le monde.

source : rtbf.be

Le côté obscur de Rembrandt raconté

dans une bande dessinée

Une bande dessinée jette une lumière nouvelle, souvent méconnue, sur la vie du peintre néerlandais Rembrandt. Elle raconte sans tabous les périodes sombres, avinées et érotiques de la vie de ce maître né aux Pays-Bas en 1606. Rembrandt est signé de l’artiste Typex, que le musicien Nick Cave place aux nues. L’ouvrage lui a pris deux ans et demi de travail acharné.

Rembrandt est dépeint au fil des cases et des bulles comme un homme infidèle, obsédé et acariâtre, qui vendait son art aux bourgeois et aux aristocrates néerlandais qui dépensaient dans l’art leurs fortunes assidument gagnées grâce au commerce extérieur.

Rembrandt est dépeint au fil des cases et des bulles comme un homme infidèle, obsédé et acariâtre, qui vendait son art aux bourgeois et aux aristocrates néerlandais qui dépensaient dans l’art leurs fortunes assidument gagnées grâce au commerce extérieur.

« L’art de qualité, c’est un bon investissement », explique ainsi à Rembrandt Hendrick van Uylenburgh, un marchand d’art qui l’aida à lancer sa carrière. « Sans compter qu’on en tire prestige et crédit. »

Une BD composée à partir d’anecdotes

Typex, 50 ans, que le chanteur australien Nick Cave décrit comme « le second meilleur artiste néerlandais de tous les temps après Rembrandt », a dessiné et écrit le livre « en accomplissant le travail de cinq années en deux ans et demi », travaillant 14 heures par jour, un rythme effréné qu’aurait certainement apprécié Rembrandt, lui-même vraie bête de somme.

« J’ai lu une série de livres sur Rembrandt, pris de nombreuses notes, mis les livres de côté et me suis mis au travail, explique l’artiste. Il y a beaucoup de choses qu’on ignore au sujet de Rembrandt. Ce qu’on connaît, ce sont les document officiels, les actes de propriété, de mariage, de décès », ajoute-t-il.

Typex a voulu composer son livre à partir d’anecdotes, mais celles-ci s’inscrivent dans un cadre historique exact et apportent un nouvel éclairage sur la production artistique de Rembrandt, qui s’assombrit au fur et à mesure de ses autoportraits.

Une vie tragique

Une obscurité qui lui coûtera des clients : « Tu n’es plus rémunéré pour ton travail », se lamente Hendrickje Stoffels, alors amante de Rembrandt et qui deviendra son épouse au regard de la loi. « Des autoportraits, que des autoportraits, je suis vraiment inquiète. » Son épouse, ses maîtresses, ses enfants et même ses concurrents artistiques finiront par mourir, et l’artiste deviendra irrévocablement irascible.

Sa vie est empreinte de tragédie, « quasiment tous ceux qui l’entouraient sont morts, c'était comme cela à l'époque, affirme Typex. Mais je ne voulais pas faire un livre uniquement triste ».

Sa vie est empreinte de tragédie, « quasiment tous ceux qui l’entouraient sont morts, c'était comme cela à l'époque, affirme Typex. Mais je ne voulais pas faire un livre uniquement triste ».

L’auteur adopte ainsi un parti pris littéraire au moment de narrer la fin douloureuse de l’épouse du peintre : « Je l’ai racontée du point de vue du rat qui apporte la peste et pour lui, ce n’est pas du tout un évènement triste. Il reçoit de la nourriture et il vit en fait les meilleurs moments de sa vie », assure Typex.

Un peintre sans compromis

Ami et rival de Rembrandt, le peintre Jan Lievens, plus populaire que Rembrandt lui-même au cours des années 1660, surgit régulièrement au détour des pages : « Ce sont les années soixante, les gens sont gâtés. Le client est roi. Du moins, c’est ce qu’ils pensent », assure ce peintre, qui, lui, a gravi l’échelle sociale.

Cherchant à entrer en contact avec le maître des autoportraits, le grand-duc florentin Cosme de Médicis arrive au détour d’une case à Amsterdam et on le voir qui cherche à emmener dans un endroit discret quelques jeunes filles peu farouches. Ce qui provoque chez Rembrandt une réaction virulente : « Dites-lui qu’il s’adresse, pour des tableaux de femmes appétissantes et aux belles couleurs, au marchand au coin de la rue et pas à moi. Et à présent, tout le monde dehors ! Dé-ga-gez ! Capice ? Arrivederci ! », s’exclame un Rembrandt au bord de la crise d’apoplexie.

Cherchant à entrer en contact avec le maître des autoportraits, le grand-duc florentin Cosme de Médicis arrive au détour d’une case à Amsterdam et on le voir qui cherche à emmener dans un endroit discret quelques jeunes filles peu farouches. Ce qui provoque chez Rembrandt une réaction virulente : « Dites-lui qu’il s’adresse, pour des tableaux de femmes appétissantes et aux belles couleurs, au marchand au coin de la rue et pas à moi. Et à présent, tout le monde dehors ! Dé-ga-gez ! Capice ? Arrivederci ! », s’exclame un Rembrandt au bord de la crise d’apoplexie.

Pour Typex, Rembrandt était un homme « difficile et obsédé » : « La vie aurait pu être tellement plus facile pour lui s’il s’était un peu contenu, accommodé des goûts des riches. Mais il n’était pas assez sociable pour ça », assure-t-il.

Culturebox (avec AFP) @Culturebox, 14 mai 2013

Plus Rembrandt est admiré, plus les puissants lui passent commande, et plus il renâcle à jouer le jeu de cette renommée. C’est que plus le génie de l’artiste est reconnu (mais aussi controversé), plus l’homme apparaît complexe, fantasque et arrogant, difficile ou aux abois. Pour le dessinateur néerlandais Raymond Koot, alias Typex, ce sont ces aspérités qui comptent, et la façon dont elles ont pu décourager tout le monde, y compris ses amis, et braquer la société hollandaise, bourgeoise et puritaine, de son temps. Typex met en scène l’insaisissable Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) en onze séquences disjointes : il élabore ainsi un brillant portrait kaléidoscopique, mouvant, charnel, électrisé par tout ce que le peintre a vécu d’emballements et de désillusions, avec ses femmes, Saskia, Geertje, Hendrickje, dans tous les rôles, épouses, mères, modèles, concubines ; et l’argent qu’il dépense à tout-va avant d’être obligé de vendre jusqu’à la tombe de sa première épouse, et de voir dispersés aux enchères tous ses biens. Typex s’en tient aux faits, zones d’ombre et contradictions incluses, mais s’approche d’autant plus près de Rembrandt qu’il recrée son univers quotidien avec une grande liberté de style. Le trait surjoue le réalisme un peu décalé pour mieux appuyer le grotesque, la truculence ou le ridicule d’une situation. Il s’évade en apartés qui prolongent et commentent celle-ci comme des gammes de pur mouvement : le dessin pour le dessin, et pour le plaisir de rendre hommage au maître... Typex est un biographe fasciné, mais sans déférence, inventif, stimulant. Jusqu’au finale qui diffuse une mélancolie poignante. Un « salut l’artiste » superbe.

Jean-Claude Loiseau, Télérama, n° 3410, 23 mai 2015

Rembrandt by himself

Lire aussi : « Rembrandt retouché au Typex »,

Casemate, n° 81, mai 2015, p. 38-43.

Typex dessine Rembrandt - trailer du documentaire (2013)

Ses Visioenen, ses visions traduisent peut-être d’une façon plus complète encore l’ascension de l’esprit et son accueil par Dieu qui est Amour. Bien qu’écrites en prose, elles dépassent en intensité les Gedichten.

Ses Visioenen, ses visions traduisent peut-être d’une façon plus complète encore l’ascension de l’esprit et son accueil par Dieu qui est Amour. Bien qu’écrites en prose, elles dépassent en intensité les Gedichten. donnera « le plus doux des baisers ». Et comme ce Dieu qu’elle aime est composé de trois personnes, elle souhaite le baiser mystique du Père avec l’autorisation du Fils. Elle s’écrie : « Je le dirai d’abord à mon doux Ami [Jésus] avant de vous donner ce baiser, car sans Lui je ne puis me permettre de tels baisers… » Son affection va surtout au Fils, car elle précise : « J’étais presque évanouie sous les baisers du Fils, et quasi morte de son amour… » Mais plus mesurée en général, elle considère que l’Amour le plus total implique la vie la plus complète avec Dieu et avec les hommes. La pratique de l’ascétisme est nécessaire. Et c’est le Christ dans Son humanité qui doit servir d’exemple. Comme Lui, l’homme doit conquérir l’Amour parfait, fixer toute son attention sur Dieu et ne rien voir d’autre, n’accepter aucune consolation que de Lui. Dieu doit vivre profondément en nous. Celui qui aime Dieu, aime ses propres œuvres, les nobles vertus. Et voici la pierre de touche de tout véritable amour : ce n’est pas quand on se sent doucement attiré vers Dieu qu’on l’aime le plus parfaitement. L’homme doit vivre les vertus et s’enraciner dans la charité. L’exercice de la vertu par amour de Dieu est un point cardinal dans l’ascèse de Hadewych. Tout élément intellectuel n’est pas banni de sa conception mystique. Au contraire, la poétesse insiste à différentes reprises sur le fait que l’homme devrait se laisser guider par la raison dans l’exercice des vertus. L’âme a deux yeux : minne et redene. La raison guide la lente ascension depuis la faiblesse jusqu’à la vraie vie vertueuse, pour aboutir à Dieu. Et c’est la Foi qui donne fermeté et durée à l’Amour. Les œuvres et la Foi doivent précéder l’Amour. C’est alors qu’il deviendra le plus ardent. De la collaboration de ces deux forces naît une œuvre plus haute : la raison s’empare de l’ardeur de l’Amour. L’Amour se laisse dominer et guider dans les limites de la raison. Mais c’est l’Amour qui triomphe en dernière analyse, car seul il a accès au domaine mystérieux où la sagesse ne peut pénétrer, pour connaître Celui qui ne peut être connu que par l’Amour. À ce sommet l’Amour trouve sa simplicité, et c’est d’elle que découlent toutes les vertus : piété, charité, sagesse qui règnent sur tous, même sur les puissants de la terre. C’est cet abandon complet à l’Amour de Dieu qui permet d’endurer

donnera « le plus doux des baisers ». Et comme ce Dieu qu’elle aime est composé de trois personnes, elle souhaite le baiser mystique du Père avec l’autorisation du Fils. Elle s’écrie : « Je le dirai d’abord à mon doux Ami [Jésus] avant de vous donner ce baiser, car sans Lui je ne puis me permettre de tels baisers… » Son affection va surtout au Fils, car elle précise : « J’étais presque évanouie sous les baisers du Fils, et quasi morte de son amour… » Mais plus mesurée en général, elle considère que l’Amour le plus total implique la vie la plus complète avec Dieu et avec les hommes. La pratique de l’ascétisme est nécessaire. Et c’est le Christ dans Son humanité qui doit servir d’exemple. Comme Lui, l’homme doit conquérir l’Amour parfait, fixer toute son attention sur Dieu et ne rien voir d’autre, n’accepter aucune consolation que de Lui. Dieu doit vivre profondément en nous. Celui qui aime Dieu, aime ses propres œuvres, les nobles vertus. Et voici la pierre de touche de tout véritable amour : ce n’est pas quand on se sent doucement attiré vers Dieu qu’on l’aime le plus parfaitement. L’homme doit vivre les vertus et s’enraciner dans la charité. L’exercice de la vertu par amour de Dieu est un point cardinal dans l’ascèse de Hadewych. Tout élément intellectuel n’est pas banni de sa conception mystique. Au contraire, la poétesse insiste à différentes reprises sur le fait que l’homme devrait se laisser guider par la raison dans l’exercice des vertus. L’âme a deux yeux : minne et redene. La raison guide la lente ascension depuis la faiblesse jusqu’à la vraie vie vertueuse, pour aboutir à Dieu. Et c’est la Foi qui donne fermeté et durée à l’Amour. Les œuvres et la Foi doivent précéder l’Amour. C’est alors qu’il deviendra le plus ardent. De la collaboration de ces deux forces naît une œuvre plus haute : la raison s’empare de l’ardeur de l’Amour. L’Amour se laisse dominer et guider dans les limites de la raison. Mais c’est l’Amour qui triomphe en dernière analyse, car seul il a accès au domaine mystérieux où la sagesse ne peut pénétrer, pour connaître Celui qui ne peut être connu que par l’Amour. À ce sommet l’Amour trouve sa simplicité, et c’est d’elle que découlent toutes les vertus : piété, charité, sagesse qui règnent sur tous, même sur les puissants de la terre. C’est cet abandon complet à l’Amour de Dieu qui permet d’endurer

Cees Nooteboom

Cees Nooteboom