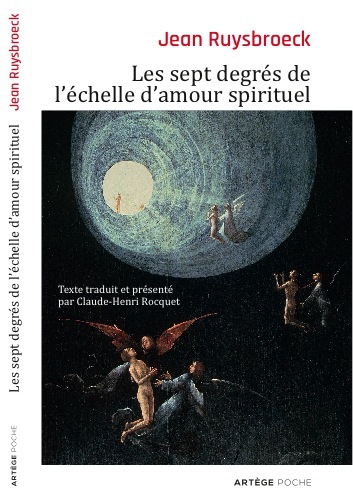

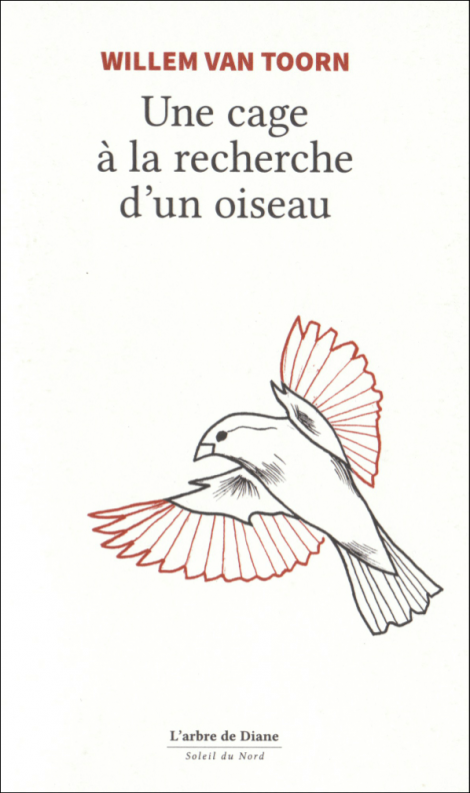

Les sept degrés

Les sept degrés

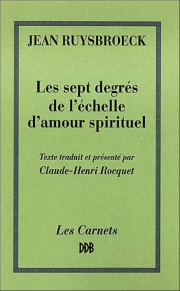

de l’échelle d’amour spirituel

réédition d’une œuvre de Jean Ruysbroeck

dans la traduction de Claude-Henri Rocquet

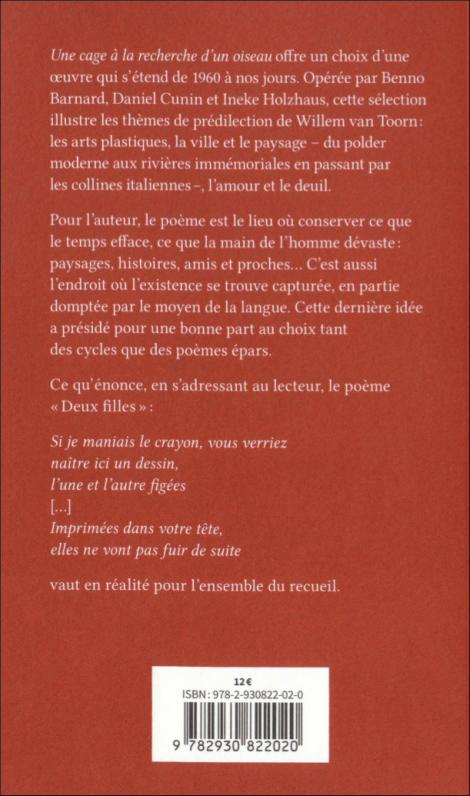

« S’élever dans l’échelle sociale, monter en grade… À ces désirs très humains, le christianisme oppose un renversement radical, au sens fort du terme. De sa forêt de Groenendael, près de Bruxelles, où il mena une vie de recueillement et de prière monastique vers la fin du Moyen Âge, Jean Ruysbroeck (1293-1381) nous envoie sous forme de mode d'emploi ce petit traité spirituel qui n'a pas pris une ride. S’y déploie en sept chapitres – les sept degrés – le paradoxe même de la vie spirituelle : le chemin de la montée est d’abord descente. » (1) Cette progression spirituelle qui est en même temps « descente », Claude-Henri Rocquet l’expose en ces termes : « Les sept degrés de l’échelle intérieure ne se succèdent pas selon la simple progression arithmétique : ils forment un édifice. D’une part, les quatre premiers : ils traitent des vertus extérieures. De l’autre, les deux derniers : consacrés à la vie contemplative, dans son commencement et dans sa perfection. Entre les vertus du dehors et l’expérience intérieure, le cinquième degré – qui occupe plus de la moitié du livre – forme un traité spirituel qui s’inscrit dans le traité d’ensemble. Et l’on retrouve, en ce degré, les trois degrés de la vie spirituelle selon Ruysbroeck et bien d’autres mystiques : l'union à Dieu par les œuvres, l’union à Dieu avec intermédiaire, l'union à Dieu sans intermédiaire.

« Cette manière d’intégrer la gradation des trois modes de vie intérieure aux degrés de l’échelle ascétique et mystique est admirable et subtile. On pourrait dire plus exactement que les trois représentations de la vie spirituelle – monter vers le sommet, descendre dans l’abîme insondable de l’humilité, atteindre le centre – s’harmonisent et se réunissent. Ce qui est au plus haut et au plus humble, au cœur de tout, unique, insondable, évident, à jamais inaccessible et toujours présent et donné en abondance, c'est l’amour. L’unique et multiple amour. »

l’édition de référence : moyen néerlandais / latin / anglais

Jan van Ruusbroec, Van seven trappen. Opera Omnia 9,

éd. Rob Faesen, Lannoo/Brepols, 2003

LE MOT DE L’ÉDITEUR

De l’échelle que Jacob vit en songe jusqu’à la montée du Carmel évoquée par saint Jean de la Croix, la vie spirituelle a souvent été perçue comme élévation, ascension, progression de l’âme vers Dieu. Pour Jean Ruysbroeck (1293-1381), mystique flamand, précurseur de la devotio moderna, cette montée à « l’échelle d’amour » invite à l’abaissement. S’épanouir en Dieu, c’est participer à l’humilité du Christ.

Ce livre de Ruysbroeck est une lettre de conseils adressée à une moniale maîtresse de chœur de son couvent. Il peut, certes, se lire et se méditer dans le silence et la solitude. Mais mieux vaudrait sans doute le dire, l’entendre, le chanter : des poèmes, jaillis parfois du sein de la prose, le suggèrent.

Ce livre de Ruysbroeck est une lettre de conseils adressée à une moniale maîtresse de chœur de son couvent. Il peut, certes, se lire et se méditer dans le silence et la solitude. Mais mieux vaudrait sans doute le dire, l’entendre, le chanter : des poèmes, jaillis parfois du sein de la prose, le suggèrent.

Distribué en plusieurs voix, jalonné de chants et de musique, de silences, de pauses méditatives, ce livre apparaîtrait ainsi moins proche de l’épître, de l’homélie, du traité, que de l’office et de la célébration liturgique.

Par-là se révélerait pleinement la beauté des Sept degrés de l’échelle d’amour spirituel.

Vie et œuvre de Ruysbroeck (en anglais) par Rob Faesen

première édition, 2000

Ces Sept degrés sont en réalité une édition revue et augmentée de celle parue voici déjà quinze ans. Le traducteur et préfacier s’explique sur l’origine de ce grand livre au format poche (6,50 €) : « J’avais publié une Petite vie de Ruysbroeck chez Desclée de Brouwer et Marc Leboucher, son éditeur, m’a demandé de traduire et de présenter une œuvre de Ruysbroeck dans Les Carnets. Pour respecter le format de cette collection, j’ai choisi l’un de ses livres les plus brefs et j’en ai résumé une partie. L’ouvrage étant épuisé, Bruno Nougayrède (directeur d’Artège qui a repris DDB) a souhaité rééditer Les sept degrés de l’échelle d’amour spirituel, mais de façon intégrale. Cette réédition m’a permis d’étoffer la présentation (un extrait ici) et ma réflexion sur le travail du traducteur. »

Ces Sept degrés sont en réalité une édition revue et augmentée de celle parue voici déjà quinze ans. Le traducteur et préfacier s’explique sur l’origine de ce grand livre au format poche (6,50 €) : « J’avais publié une Petite vie de Ruysbroeck chez Desclée de Brouwer et Marc Leboucher, son éditeur, m’a demandé de traduire et de présenter une œuvre de Ruysbroeck dans Les Carnets. Pour respecter le format de cette collection, j’ai choisi l’un de ses livres les plus brefs et j’en ai résumé une partie. L’ouvrage étant épuisé, Bruno Nougayrède (directeur d’Artège qui a repris DDB) a souhaité rééditer Les sept degrés de l’échelle d’amour spirituel, mais de façon intégrale. Cette réédition m’a permis d’étoffer la présentation (un extrait ici) et ma réflexion sur le travail du traducteur. »

Cette nouvelle exploration du texte de Jan van Ruusbroec (orthographe néerlandaise) conduit Claude-Henri Rocquet à en proposer une lecture à haute voix ; on pourrait même en chanter certains passages en les accompagnant de musique. Quant à son travail de préfacier, il le met sous l’égide de Julien Green : « L’ordre véritable est fondé sur la prière, tout le reste n’est que désordre (plus ou moins bien camouflé). Le Moyen Âge était un immense édifice dont les assises étaient le Pater, l’Ave, le Credo et le Confiteor. Tout ce qui est édifié sur autre chose ne peut que s’effondrer tôt ou tard dans la boue sanglante. » (Journal, 30 juillet 1940)

Bruegel. De Babel à Bethléem, 2015.

Par ailleurs, reprenant et révisant sa transposition des Sept degrés (Van VII trappen), œuvre composée vers 1360, C.-H. Rocquet, venu au prieur de Groenendael par les peintres Bosch et Bruegel – auquel il a consacré une véritable somme en deux volets –, nous livre en guise de postface diverses considérations rassemblées sous l’intitulé « Traduire » (p. 121-134). À propos de sa traduction, relisons les propos d’Yves Roullière : « Claude-Henri Rocquet, auteur d’une biographie sur l’ermite de Groenendael, hérite de toute une tradition d’écrivains galvanisés par l’écriture ruusbrochienne Sa manière de traduire, fort élégante, contraste avec celle de dom Louf, plus rugueuse. Il est vrai que Les sept degrés de l’échelle d'amour spirituel se prête à merveille à l’adaptation littéraire, puisque ce traité est aussi un long poème à la gloire de l’Esprit Saint, véritable orchestrateur de chants multiples que le monde n’en finit pas d'entonner. » (2)

Par ailleurs, reprenant et révisant sa transposition des Sept degrés (Van VII trappen), œuvre composée vers 1360, C.-H. Rocquet, venu au prieur de Groenendael par les peintres Bosch et Bruegel – auquel il a consacré une véritable somme en deux volets –, nous livre en guise de postface diverses considérations rassemblées sous l’intitulé « Traduire » (p. 121-134). À propos de sa traduction, relisons les propos d’Yves Roullière : « Claude-Henri Rocquet, auteur d’une biographie sur l’ermite de Groenendael, hérite de toute une tradition d’écrivains galvanisés par l’écriture ruusbrochienne Sa manière de traduire, fort élégante, contraste avec celle de dom Louf, plus rugueuse. Il est vrai que Les sept degrés de l’échelle d'amour spirituel se prête à merveille à l’adaptation littéraire, puisque ce traité est aussi un long poème à la gloire de l’Esprit Saint, véritable orchestrateur de chants multiples que le monde n’en finit pas d'entonner. » (2)

Tout comme Michael Edwards dans son récent Bible et poésie (Éditions de Fallois, 2016), le biographe de Ruusbroec insiste à plusieurs reprises sur ce qui lie intimement la poésie et le texte fondateur du monde chrétien, poésie et écrits mystiques : « Le sens, jamais, ne se réduit à la lettre, au littéral. Il n’est pas seulement ‘‘signification’’, mais ‘‘orientation’’, ‘‘direction’’. Et plus un écrit est d’ordre poétique, ou mystique, plus grande et vive la place et la présence de la musique, du chant, dans la parole. […] Le livre est parole, souffle imprimé en signes, pensée changée en écriture, mais cette parole, il ne suffit pas qu’elle soit lue, entendue, il faut qu’elle s’incorpore, qu’elle s’incarne, devienne vivante vie comme le grain se multiplie en épi et comme le blé, récolté, moulu, pétri, cuit, mâché, devient corps et sang, force d’agir et d’œuvrer, de labourer, semer, moissonner et de changer le blé en pain, travail et chemin vers l’esprit, le mystère. » Présence de la musique dans la parole, invitation du texte à se faire corps : voici ce qu’offre le bienheureux Ruysbroeck un siècle après Hadewijch et deux avant saint Jean de la Croix.

Tout comme Michael Edwards dans son récent Bible et poésie (Éditions de Fallois, 2016), le biographe de Ruusbroec insiste à plusieurs reprises sur ce qui lie intimement la poésie et le texte fondateur du monde chrétien, poésie et écrits mystiques : « Le sens, jamais, ne se réduit à la lettre, au littéral. Il n’est pas seulement ‘‘signification’’, mais ‘‘orientation’’, ‘‘direction’’. Et plus un écrit est d’ordre poétique, ou mystique, plus grande et vive la place et la présence de la musique, du chant, dans la parole. […] Le livre est parole, souffle imprimé en signes, pensée changée en écriture, mais cette parole, il ne suffit pas qu’elle soit lue, entendue, il faut qu’elle s’incorpore, qu’elle s’incarne, devienne vivante vie comme le grain se multiplie en épi et comme le blé, récolté, moulu, pétri, cuit, mâché, devient corps et sang, force d’agir et d’œuvrer, de labourer, semer, moissonner et de changer le blé en pain, travail et chemin vers l’esprit, le mystère. » Présence de la musique dans la parole, invitation du texte à se faire corps : voici ce qu’offre le bienheureux Ruysbroeck un siècle après Hadewijch et deux avant saint Jean de la Croix.

Daniel Cunin

(1) Extrait d’un article saluant la parution de la première édition des Sept degrés de l’échelle d’amour spirituel : Isabelle de Gaulmyn, « Un livre », La Croix, 27 mai 2000.

(2) Yves Roullière, « Lectures spirituelles. Écrits IV & Les sept degrés de l’échelle d’amour spirituel », Christus, n° 189, janvier 2001.

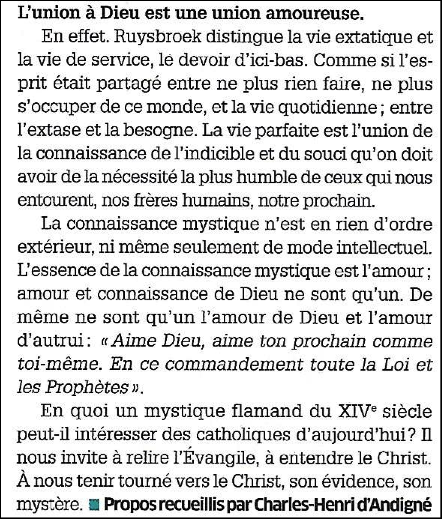

On pourra lire le bel entretien accordé par Claude-Henri Rocquet à Charles-Henri d’Andigné : « Ruysbroeck, maître spirituel pour temps troublés », Famille chrétienne, n° 1974 du 14 au 20 novembre 2015, p. 32-35 (extrait) :

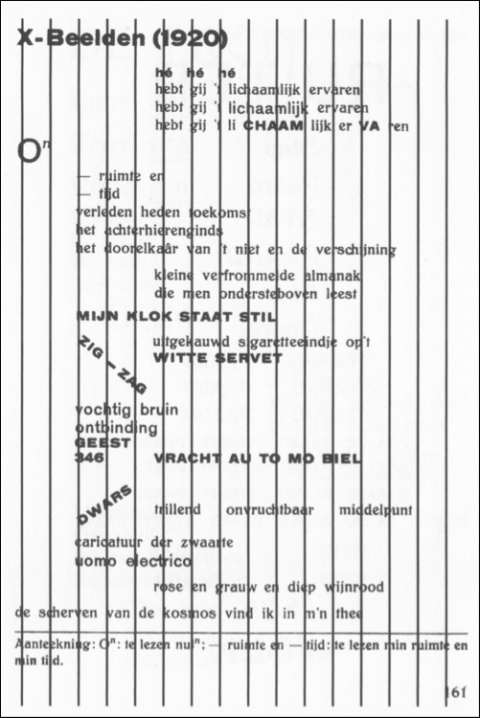

Documentaire (NL) sur Ruusbroec

(dessins : Anne van Herreweghen)

Bronnen blijven altijd nieuw: Ruusbroec