Un Hollandais papa d'un petit gorille

Jan Maas,

héros d’un roman français décadent

Encore un écrivain tombé dans l’oubli. Vétérinaire ayant exercé à Provins, Émile Dodillon (1848-1914) a appris à rimer à l’école des Parnassiens. Une livraison du Petit Bottin des Lettres et des Arts décrit en ces termes le personnage : « Ancien séminariste. Ample barbe d’encre. Bien qu’il soit nyctalope, exerce en Seine-et-Oise la profession de vétérinaire rural. Ses observations sur les bêtes, les villageois, il les consigne en de sincères, âpres et goncourtiens romans. » Le poète se double donc d’un romancier. Dans son recueil Dehors (Paris, A. Lemerre, 1896), le natif de la Brie a ramené quelques vers d’un voyage dans le Septentrion : « Carillon belge », « Polder » et enfin « Haarlem », suite de vingt-deux quatrains (octosyllabes). À l’instar de nombre de ses confrères, Dodillon entremêle dans ses pièces description du paysage rural ou urbain et références culturelles (histoire, peinture, etc.). Au contraire du Voyage de Hollande d’Aragon, on n’a pas ici affaire à une poésie qui cherche à réellement transformer la vision de la Hollande en paysage intérieur. Les strophes 4 et 5 de « Polder » :

Encore un écrivain tombé dans l’oubli. Vétérinaire ayant exercé à Provins, Émile Dodillon (1848-1914) a appris à rimer à l’école des Parnassiens. Une livraison du Petit Bottin des Lettres et des Arts décrit en ces termes le personnage : « Ancien séminariste. Ample barbe d’encre. Bien qu’il soit nyctalope, exerce en Seine-et-Oise la profession de vétérinaire rural. Ses observations sur les bêtes, les villageois, il les consigne en de sincères, âpres et goncourtiens romans. » Le poète se double donc d’un romancier. Dans son recueil Dehors (Paris, A. Lemerre, 1896), le natif de la Brie a ramené quelques vers d’un voyage dans le Septentrion : « Carillon belge », « Polder » et enfin « Haarlem », suite de vingt-deux quatrains (octosyllabes). À l’instar de nombre de ses confrères, Dodillon entremêle dans ses pièces description du paysage rural ou urbain et références culturelles (histoire, peinture, etc.). Au contraire du Voyage de Hollande d’Aragon, on n’a pas ici affaire à une poésie qui cherche à réellement transformer la vision de la Hollande en paysage intérieur. Les strophes 4 et 5 de « Polder » :

Dessous, tranquille et par les seuls canaux rayée,

La verdure opulente et neuve du polder

Garde à peine, élastique, une sente frayée

Sous les onglons polis du taureau de Potter.

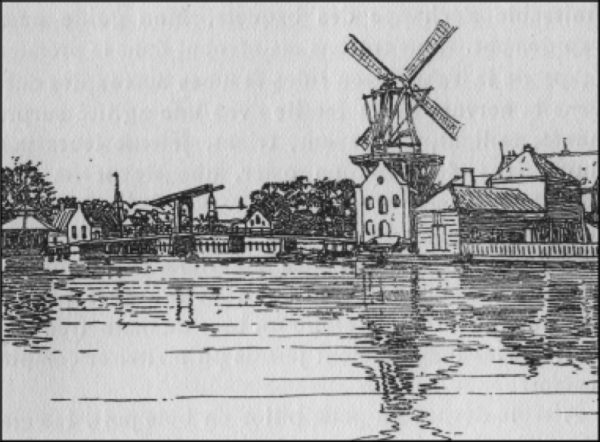

Où la mer de Haarlem roulait hier ses vagues,

C’est une mer toujours, la mer calme des prés,

Avec ses hauts moulins à vent fondus et vagues

Comme au large d’un port des navires ancrés ;

Dans « Haarlem », le lecteur descend du train avec l’auteur et se retrouve au cœur de la ville qui dort « jusqu’à midi », puis il l’accompagne au musée sur les traces de Frans Hals, « Ce Flamand vigoureux et fier » :

Et par lui tous ces francs-archers

Aux nœuds de rubans en étoile,

Marchands sortis de leurs marchés,

Vieux régents, blanchisseurs de toile,

Une arme pour rire au côté,

Ne craignant que la bière trouble,

S’en vont à l’immortalité

En buvant sec et mangeant double.

Haarlem, La Saarne

Suit une promenade le long de la Saarne. Comme bien des étrangers de passage, le Français note, dans les rues désertes, la présence de « petits espions » (spionnetjes) placés au coin des fenêtres :

En dehors le petit miroir

Dont chaque encoignure est visée,

L’univers leur suffit à voir

Dans l’espace d’une croisée.

Même hors du musée, rien ne bouge : « Si vous voyiez comme elle dort / L’eau dormante de la Hollande. » Dans le café de la place où notre voyageur entre en quête d’un peu de vie, il ne trouve que des bourgeois au « teint rouge » et « aux poils blonds », qui boivent tout en restant immobiles : « De la couleur, mais pas d’odeur : / C’est le pays de la tulipe. », conclut-il.

La Hollande occupe une place bien plus prépondérante dans un roman de cet écrivain, publié dix ans avant ces pièces poétiques : Hémo. Cette œuvre en prose témoigne d’une assez bonne connaissance de certains lieux et cadres de vie néerlandais ; qui plus est, alors que les auteurs de langue française sont fâchés avec l’orthographe batave, Dodillon s’en tire pour sa part avec brio. Voici les premiers paragraphes de ce roman publié en 1886 (Paris, Alphonse Lemerre) et dont le début a pour cadre Rotterdam :

Jan était le dernier né de Philip Maas, et Philip Maas le concierge du principal temple de Rotterdam.

Dédié autrefois à saint Laurent, l’énorme édifice a conservé son nom catholique. C’est toujours la Grande Église, avec l’intérieur d’amphithéâtre à professer des choses graves ordinaire aux temples protestants, murs froidement nus sous leur lait de chaux, bancs étagés en gradins. Les guides, vivants ou imprimés, tenant à montrer des « curiosités » décrivent dans la Groote-Kerk une demi-douzaine de mausolées, en marbre, et la grille, en cuivre, séparant la nef du chœur. Forcés d’indiquer que l’entrée coûte un franc vingt-cinq centimes, peut-être aussi ces guides seraient-ils inhabiles d’annoncer d’avance qu’il n’y a rien à voir. Une bonne réforme, d’ailleurs, ce vide qui, n’obligeant pas à courir, comme en Italie ou tout à l’heure en Belgique, plusieurs chapelles pour admirer un chef-d’œuvre et deux croûtes, vous évite souvent au total un triple ennui. Mais la naïveté des touristes se perd chaque jour, les Joanne et les Bædeker ayant le tort de ne pas recommander, comme aussi utile que la flanelle, l’emploi journalier de cette naïveté à qui se met en route ; et les visiteurs, malgré l’appât des tombeaux, de l’orgue et des serrureries, n’abondant jamais à la Grande-Église, Philip Maas, le concierge, n’ajoutait guère de casuel à son maigre traitement fixe.

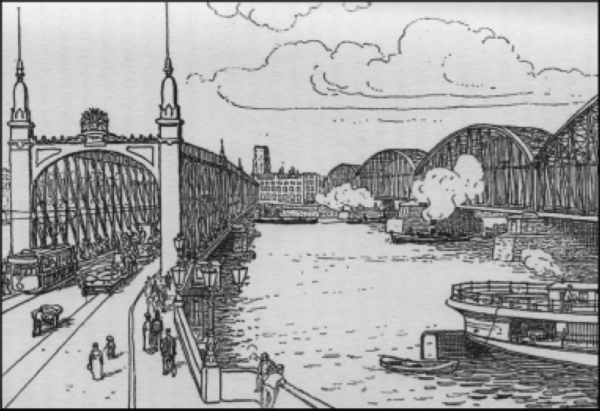

Rotterdam, Les ponts sur la Meuse

Or sa famille était nombreuse. D’abord, sa femme. Puis, entre Adrian, son aîné, et Jan, son dernier, dix autres enfants. La loge, dans l’encoignure d’un bas-côté, était divisée en deux pièces par une mince cloison. Une alcôve et un placard suffisant à emplir chacune de ces deux pièces, le berceau du premier enfant put déjà à peine se caser ; aux autres, Philip dut chercher en ville un supplément d’habitation, ou renoncer à sa situation. Il loua un de ces sous-sols qui donnent une physionomie si particulière aux villes de son pays, espèces de caves accédant à la rue par des marches roides entre le pied des maisons et le haut du trottoir, et dans lesquelles risque de dégringoler le flâneur qui baye aux cornettes en longeant les boutiques. C’était dans une ruelle entre la place et la rue aux riches magasins de la ville. De là, en grimpant l’escalier et tendant un peu le cou à gauche, un des enfants surveillait la loge aussi bien que s’il eût été près de la porte au chevet de l’église.

Le père se remettait à son ancien métier de tailleur en vieux. Mais un sous-sol, un sous-sol en Hollande, c’est bien sombre pour qu’on y couse. Sans compter que ce brave petit bonhomme de concierge toujours toussaillant était si vif, si nerveux, si perpétuellement agité, qu’il ne pouvait rester tranquille un quart d’heure sans sauter d’une détente subite, comme les diablotins des boîtes à ressort. Il trouva quelque chose de plus lucratif et de mieux approprié à ses goûts : l’élevage des oiseaux chanteurs.

Mais le malheur et la maladie vont frapper cette famille nombreuse qui mène une « lamentable vie de cancrelat » dans un sous-sol de Rotterdam, si bien qu’il ne restera bientôt plus que l’aîné des enfants et le benjamin. Jan suit son frère à Haarlem où il vit avec Adélaïde, veuve et mère d’une petite Saskia. Adrian a épousé cette femme qui tient un café et le tient sous sa férule. On est donc dans la cité à laquelle Dodillon consacrera un long poème. Romancier, il peint d’ailleurs quelques scènes qu’il a sans doute par la suite remise sur le travail pour composer ses vers. Ainsi du portrait d’un personnage rubicond tout droit sorti d’un tableau de Frans Hals – le premier mari d’Adélaïde : « Joyeux viveur, fumeur, joueur, mangeur, buveur, et non, comme la plupart de ceux de sa race, à la digestion froide et quasi mélancolique, mais aux éclats de rire capables de fêler les brocs de bière, toujours offrant d’inscrire à son compte personnel, le compte des profits et pertes, les dépenses de la journée auxquelles il entrainait ses amis, à la condition que les parties continuassent toute la soirée, Brinckeylmann, avec sa panse de tonneau, ses maxillaires si solidement écartés et articulés pour la mastication que ses joues paraissaient horizontales, et surtout avec la fleur cramoisie de sa trogne, eût dû vivre à l’époque de Franz Hals, dont l’ample et hardi génie l’eut immortalisé dans les merveilles du musée voisin, au premier plan de ses banquets de francs-archers. » (p. 11-12). Ainsi des clients de l’établissement de la veuve pingre accoudée « sur le marbre du comptoir de chêne ciré dans lequel elle trôn[e] » : « Les braves gens cuisse à cuisse sur le divan de moleskine le long des murs, dans la fumée des gros cigares et des longues pipes de terre, immobiles sauf un geste rare dépliant les gazettes ou saisissant un verre, apparaissant comme derrièredes vitres troubles une rangée d’automates muets aux mécaniques bien huilées, leurs lèvres sans un mot, leurs mouvements sans un bruit. » (p. 12-13). D’autres descriptions plus loin dans le roman restitueront un aspect des rues que l’on arpentera une dizaine d’années plus tard avec Monsieur de Bougrelon ou encore les quais et les bateaux chargés de marchandises de tous les points du globe.

Mais laissons les parallèles qu’il serait possible d’établir entre la prose et la poésie de notre vétérinaire pour en venir à l’histoire de Jan Maas, héros pour le moins stupéfiant. Il grandit auprès de la jeune Saskia qu’il croit être sa sœur. L’âge vient où on le place chez un jardinier ; là, dans sa petite chambre, il développe un goût immodéré pour les livres. Un hasard le rend riche. Sa fortune facilite le mariage de Saskia avec le jeune homme qu’elle aime, Martin Heltzius. Pour sa part, Jan va pouvoir consacrer tout son temps aux livres, s’occupant surtout d’histoire naturelle, dans une petite maison ayant appartenu à un peintre français qu’il a acquise. Bientôt, il publie un volume intitulé Hémo : « Tiré du mot grec “sang” », Hémo était le nom dont il baptisait l’homme à sang neuf, l’homme nouveau régénéré par sa méthode. L’Adam ancien était soumis à la nature, au monde ; le monde sera soumis à Hémo. Une explication du monde étant ainsi indispensable, l’homme devant connaître ce qu’il veut dompter, Jan établissait d’abord, et complètement, sa cosmogonie. » (p. 43) Cosmogonie selon laquelle l’univers est « Dieu incarné par son souffle en toutes choses ; l’univers est l’Esprit, et l’Esprit est Dieu d’ou ce mystère admis par le plus grand nombre des religions, de la Trimourti hindoue à la Trinité chrétienne : Dieu le père, créateur ; son souffle, son Esprit-Saint ; et l’univers, partant l’homme, sa création, sa créature, son Fils. Souffle divin qui est dans tout, qui est tout ; cause générale unique dont la matière et ses multiples phénomènes, vie, son, lumière, chaleur, magnétisme, ne sont que la manifestation objective, la science aujourd’hui prouvant que ces phénomènes prétendus différents sont des modes divers du mouvement ; principe qui est cause et effet, matière et force, corps et phénomène, création et créateur, univers et Dieu : telle est l’électricité. » (p. 44) Un problème se pose : « Le péché d’Adam et d’Eve est d’avoir usurpé la fonction de Dieu en mélangeant leurs fluides ; ils ont engendré, mais en se diminuant. Tout homme résulte d’une diminution pareille dans deux êtres antérieurs, ceux qui l’ont procréé, et cette diminution constitue le péché originel. L’homme et la femme, rapprochés, brûlent en un choc suprême, étincelle de l’amour, à la seconde sacrée où la partie fondue de leurs deux fluides se détache en une seule âme ; cet homme et cette femme, s’ils s’aiment sans se reproduire, perdent donc une partie de leur électricité, diminuent Dieu de toute la quantité de divinité qu’ils ne versent pas à un enfant. C’est le crime perpétré par Onan et conseillé par Malthus, le crime des nations qui doivent périr. » (p. 45).

Mais laissons les parallèles qu’il serait possible d’établir entre la prose et la poésie de notre vétérinaire pour en venir à l’histoire de Jan Maas, héros pour le moins stupéfiant. Il grandit auprès de la jeune Saskia qu’il croit être sa sœur. L’âge vient où on le place chez un jardinier ; là, dans sa petite chambre, il développe un goût immodéré pour les livres. Un hasard le rend riche. Sa fortune facilite le mariage de Saskia avec le jeune homme qu’elle aime, Martin Heltzius. Pour sa part, Jan va pouvoir consacrer tout son temps aux livres, s’occupant surtout d’histoire naturelle, dans une petite maison ayant appartenu à un peintre français qu’il a acquise. Bientôt, il publie un volume intitulé Hémo : « Tiré du mot grec “sang” », Hémo était le nom dont il baptisait l’homme à sang neuf, l’homme nouveau régénéré par sa méthode. L’Adam ancien était soumis à la nature, au monde ; le monde sera soumis à Hémo. Une explication du monde étant ainsi indispensable, l’homme devant connaître ce qu’il veut dompter, Jan établissait d’abord, et complètement, sa cosmogonie. » (p. 43) Cosmogonie selon laquelle l’univers est « Dieu incarné par son souffle en toutes choses ; l’univers est l’Esprit, et l’Esprit est Dieu d’ou ce mystère admis par le plus grand nombre des religions, de la Trimourti hindoue à la Trinité chrétienne : Dieu le père, créateur ; son souffle, son Esprit-Saint ; et l’univers, partant l’homme, sa création, sa créature, son Fils. Souffle divin qui est dans tout, qui est tout ; cause générale unique dont la matière et ses multiples phénomènes, vie, son, lumière, chaleur, magnétisme, ne sont que la manifestation objective, la science aujourd’hui prouvant que ces phénomènes prétendus différents sont des modes divers du mouvement ; principe qui est cause et effet, matière et force, corps et phénomène, création et créateur, univers et Dieu : telle est l’électricité. » (p. 44) Un problème se pose : « Le péché d’Adam et d’Eve est d’avoir usurpé la fonction de Dieu en mélangeant leurs fluides ; ils ont engendré, mais en se diminuant. Tout homme résulte d’une diminution pareille dans deux êtres antérieurs, ceux qui l’ont procréé, et cette diminution constitue le péché originel. L’homme et la femme, rapprochés, brûlent en un choc suprême, étincelle de l’amour, à la seconde sacrée où la partie fondue de leurs deux fluides se détache en une seule âme ; cet homme et cette femme, s’ils s’aiment sans se reproduire, perdent donc une partie de leur électricité, diminuent Dieu de toute la quantité de divinité qu’ils ne versent pas à un enfant. C’est le crime perpétré par Onan et conseillé par Malthus, le crime des nations qui doivent périr. » (p. 45).

Jan Maas promet à ses lecteurs de consacrer son deuxième livre à Hémo lui-même, « l’homme tel qu’il doit être », un livre qu’il n’écrira en réalité jamais. Décidé à mener des expériences, il achète quatre singes à Anvers : un entelle, un alouatte, et deux ouistitis. À force de vivre dans la compagnie de ces animaux, le voilà par des cauchemars : « Au milieu de la nuit, il s’éveilla, épouvanté, en sentant, sentant à ne pouvoir s’y tromper, le bâtard né d’une de ces alliances monstrueuses [un accouplement entre un grand singe cynocéphale et une négresse] qui lui tirait les cheveux et l’embrassait avec des grimaces humaines, tout en l’étranglant dans un triple anneau de sa longue queue préhensile. » (p. 51). Ses réflexions le convainquent de « travailler à la régénération de l’espèce humaine ». Il quitte Haarlem et se rend au Gabon avec ses livres en se faisant passer pour un missionnaire protestant. Ayant soigné le chef des Pahouins, il échappe aux projets anthropophages de cette ethnie et va s’établir dans un endroit isolé où ceux-ci, qui désormais le vénèrent, lui apportent aide et nourriture. Là, il adopte une femelle gorille, une d’ginna, qu’il a recueillie et soignée. Leur intimité est telle que la femelle entend la pousser plus loin encore. Dans un premier temps, Jan est révulsé à l’idée de s’accoupler avec cette femelle, mais bientôt, convaincu par ses lectures qu’il a un ancêtre commun avec elle et qu’il n’y a guère de différences entre eux, il l’ « épouse ». Un jour, il constate que sa compagne est enceinte ; ignorant tout de « la durée de la gestation chez les femelles des anthropomorphes africains », il ne sait s’il est le géniteur, mais l’espère. Une nuit, il aide la femelle à mettre bas : « Un rapide coup d’œil lui suffit pour constater sa gloire. C’était bien un petit être humain, son enfant, son fils, qu’agenouillé et flageolant sous une ivresse soudaine mais le buste en arrière et le visage rayonnant d’exaltation, il élevait dans ses deux mais et tendait successivement vers les quatre points cardinaux, comme pour le faire adopter et bénir par tout le ciel pris à témoin. » (p. 108-109) Dans un lac voisin, notre Robinson luthérien baptise le nouveau-né du nom de Hémo : « Oui, ainsi que je le décidai, alors que je n’osais t’espérer dans mes rêves secrets, tu t’appelleras Hémo, en raison du sang neuf qui coule dans tes veines. Oui, baptisé par cette eau jusqu’ici vierge de tout autre contact, va, Hémo, grandis, et, véritable sauveur de nos races usées, fais souche d’une humanité régénérée, purifiée de tout péché originel, je veux dire de toute hérédité malsaine, par son retour à la matrice primitive. » (p. 113). Jan va assumer pleinement son rôle de père d’autant que la maman meurt en se noyant dans un marais.

Jan Maas promet à ses lecteurs de consacrer son deuxième livre à Hémo lui-même, « l’homme tel qu’il doit être », un livre qu’il n’écrira en réalité jamais. Décidé à mener des expériences, il achète quatre singes à Anvers : un entelle, un alouatte, et deux ouistitis. À force de vivre dans la compagnie de ces animaux, le voilà par des cauchemars : « Au milieu de la nuit, il s’éveilla, épouvanté, en sentant, sentant à ne pouvoir s’y tromper, le bâtard né d’une de ces alliances monstrueuses [un accouplement entre un grand singe cynocéphale et une négresse] qui lui tirait les cheveux et l’embrassait avec des grimaces humaines, tout en l’étranglant dans un triple anneau de sa longue queue préhensile. » (p. 51). Ses réflexions le convainquent de « travailler à la régénération de l’espèce humaine ». Il quitte Haarlem et se rend au Gabon avec ses livres en se faisant passer pour un missionnaire protestant. Ayant soigné le chef des Pahouins, il échappe aux projets anthropophages de cette ethnie et va s’établir dans un endroit isolé où ceux-ci, qui désormais le vénèrent, lui apportent aide et nourriture. Là, il adopte une femelle gorille, une d’ginna, qu’il a recueillie et soignée. Leur intimité est telle que la femelle entend la pousser plus loin encore. Dans un premier temps, Jan est révulsé à l’idée de s’accoupler avec cette femelle, mais bientôt, convaincu par ses lectures qu’il a un ancêtre commun avec elle et qu’il n’y a guère de différences entre eux, il l’ « épouse ». Un jour, il constate que sa compagne est enceinte ; ignorant tout de « la durée de la gestation chez les femelles des anthropomorphes africains », il ne sait s’il est le géniteur, mais l’espère. Une nuit, il aide la femelle à mettre bas : « Un rapide coup d’œil lui suffit pour constater sa gloire. C’était bien un petit être humain, son enfant, son fils, qu’agenouillé et flageolant sous une ivresse soudaine mais le buste en arrière et le visage rayonnant d’exaltation, il élevait dans ses deux mais et tendait successivement vers les quatre points cardinaux, comme pour le faire adopter et bénir par tout le ciel pris à témoin. » (p. 108-109) Dans un lac voisin, notre Robinson luthérien baptise le nouveau-né du nom de Hémo : « Oui, ainsi que je le décidai, alors que je n’osais t’espérer dans mes rêves secrets, tu t’appelleras Hémo, en raison du sang neuf qui coule dans tes veines. Oui, baptisé par cette eau jusqu’ici vierge de tout autre contact, va, Hémo, grandis, et, véritable sauveur de nos races usées, fais souche d’une humanité régénérée, purifiée de tout péché originel, je veux dire de toute hérédité malsaine, par son retour à la matrice primitive. » (p. 113). Jan va assumer pleinement son rôle de père d’autant que la maman meurt en se noyant dans un marais.

poème de H. Tollens, L'Hivernage à la Nouvelle-Zemble

Durant la mauvaise saison, enfermé plusieurs mois dans sa case avec son fils, « l’incorrigible rêveur de Haarlem » n’est pas sans rappeler ses compatriotes réfugiés à la fin du XVIe siècle dans leur abri de fortune sur la Nouvelle-Zemble. C’est au cours de cet hivernage que le doute l’assaille : son fils ressemble de plus en plus à un singe. Mais que ce dernier commence à émettre autre chose que des vagissements et se mette à parler et Jan aura la preuve irréfutable de sa nature humaine. Aussi décide-t-il de lui parler continuellement. « Ou bien il chante. D’antiques ballades néerlandaises du conteur Cats, de Fockenbroch la macaronique ou du paysan Cornélius Poot, récits de kermesses, de batailles avec l’anglais et le flamand, n’éveillant chez Jan d’autres souvenirs que celui de la bonne vieille qui les marmonnait en causant près de son berceau ; une plus moderne, de Tollens, sur des marins vainqueurs des glaces du pôle nord, et qu’il ne peut entamer sans revoir son père, le bon vieux Philip Maas, en seriner le premier couplet toute une année à un perroquet, avec une quinte de toux après chaque vers, de sorte que l’oiseau toussant de même avait l’air d’un polyglotte enrhumé ajoutant à des refrains de Hollande l’éternuement de Poniatowski. » (p. 143) Un jour, alors que Jan souffre d’une crise de paludisme et ne peut surveiller Hémo, ce dernier est emmené par des explorateurs blancs qui se proposent de le vendre en Europe. Malade, démuni, le Hollandais embarque bientôt sur un bateau à destination de Marseille. Et c’est le retour à Haarlem. Première chose sur laquelle il tombe avant même d’avoir revu son frère : la Gazette d’Amsterdam qui évoque Pierrot matelassier, pantomime d’une troupe anglaise qui se produit aux Pays-Bas (chap. XI). Or, c’est un singe ramené du Gabon répondant au nom de Hémo qui joue le rôle du Pierrot, Pierrot qui lors de la dernière représentation, au Paleis voor Volksvlijt d’Amsterdam, a, sur scène, passé au fil de l’épée le clown William Ochter faisant office d’Arlequin. Le journaliste rapporte la scène hallucinante, King Kong avant la lettre : « Le public, la toile enfin tombée, attendait, muet d’épouvante. Sur la scène à présent invisible, le tumulte croissait. Tout à coup, il cessa, et de la salle, au contraire, surgit un unique, un formidable cri. Hémo, déshabillé de son serre-tête noir, de sa blouse blanche à boutons en bouffettes bleues, de son pantalon de paillasse, de ses bottines jaunes à lacet, en un mot de toute sa défroque de Pierrot, sauf de son masque enfariné, avait grimpé à l’aide des portants du décor sur la tringle supérieure du rideau, et de là s’élançait, redevenu le grand singe sauvage des forêts vierges, vers les hauteurs de la salle, vers la voûte perdue dans l’ombre, parmi le fouillis des arcs, arceaux, équerres, poutres et poutrelles de fer

Durant la mauvaise saison, enfermé plusieurs mois dans sa case avec son fils, « l’incorrigible rêveur de Haarlem » n’est pas sans rappeler ses compatriotes réfugiés à la fin du XVIe siècle dans leur abri de fortune sur la Nouvelle-Zemble. C’est au cours de cet hivernage que le doute l’assaille : son fils ressemble de plus en plus à un singe. Mais que ce dernier commence à émettre autre chose que des vagissements et se mette à parler et Jan aura la preuve irréfutable de sa nature humaine. Aussi décide-t-il de lui parler continuellement. « Ou bien il chante. D’antiques ballades néerlandaises du conteur Cats, de Fockenbroch la macaronique ou du paysan Cornélius Poot, récits de kermesses, de batailles avec l’anglais et le flamand, n’éveillant chez Jan d’autres souvenirs que celui de la bonne vieille qui les marmonnait en causant près de son berceau ; une plus moderne, de Tollens, sur des marins vainqueurs des glaces du pôle nord, et qu’il ne peut entamer sans revoir son père, le bon vieux Philip Maas, en seriner le premier couplet toute une année à un perroquet, avec une quinte de toux après chaque vers, de sorte que l’oiseau toussant de même avait l’air d’un polyglotte enrhumé ajoutant à des refrains de Hollande l’éternuement de Poniatowski. » (p. 143) Un jour, alors que Jan souffre d’une crise de paludisme et ne peut surveiller Hémo, ce dernier est emmené par des explorateurs blancs qui se proposent de le vendre en Europe. Malade, démuni, le Hollandais embarque bientôt sur un bateau à destination de Marseille. Et c’est le retour à Haarlem. Première chose sur laquelle il tombe avant même d’avoir revu son frère : la Gazette d’Amsterdam qui évoque Pierrot matelassier, pantomime d’une troupe anglaise qui se produit aux Pays-Bas (chap. XI). Or, c’est un singe ramené du Gabon répondant au nom de Hémo qui joue le rôle du Pierrot, Pierrot qui lors de la dernière représentation, au Paleis voor Volksvlijt d’Amsterdam, a, sur scène, passé au fil de l’épée le clown William Ochter faisant office d’Arlequin. Le journaliste rapporte la scène hallucinante, King Kong avant la lettre : « Le public, la toile enfin tombée, attendait, muet d’épouvante. Sur la scène à présent invisible, le tumulte croissait. Tout à coup, il cessa, et de la salle, au contraire, surgit un unique, un formidable cri. Hémo, déshabillé de son serre-tête noir, de sa blouse blanche à boutons en bouffettes bleues, de son pantalon de paillasse, de ses bottines jaunes à lacet, en un mot de toute sa défroque de Pierrot, sauf de son masque enfariné, avait grimpé à l’aide des portants du décor sur la tringle supérieure du rideau, et de là s’élançait, redevenu le grand singe sauvage des forêts vierges, vers les hauteurs de la salle, vers la voûte perdue dans l’ombre, parmi le fouillis des arcs, arceaux, équerres, poutres et poutrelles de fer  soutenant l’immense toiture vitrée. Et dans cette course qui, bien que vertigineuse, eût semblé un mince épisode dans une aussi abominable tragédie, il emportait avec lui, la pressant d’un de ses bras sur sa poitrine velue, qui ? Colombine, la pauvre petite artiste anglaise, miss Betty, évanouie, quasi morte, et dont la tête aux longues nattes défaites et tous les membres, à chaque bond de son farouche ravisseur, ballaient, inertes, dans le vide. » (p. 223-224). Gorille domestiqué, Hémo a donc été acheté sur le Continent par une troupe de théâtre.

soutenant l’immense toiture vitrée. Et dans cette course qui, bien que vertigineuse, eût semblé un mince épisode dans une aussi abominable tragédie, il emportait avec lui, la pressant d’un de ses bras sur sa poitrine velue, qui ? Colombine, la pauvre petite artiste anglaise, miss Betty, évanouie, quasi morte, et dont la tête aux longues nattes défaites et tous les membres, à chaque bond de son farouche ravisseur, ballaient, inertes, dans le vide. » (p. 223-224). Gorille domestiqué, Hémo a donc été acheté sur le Continent par une troupe de théâtre.

Dans un taudis d’Amsterdam, Jan Maas rencontre Betty qui lui fait part de l’affection qu’elle éprouve pour Hémo. Capturé, celui-ci se trouve enfermé an Jardin zoologique : « Betty, la gorge sèche de son long récit, y ajoutait pourtant sa mémorable voltige à travers les combles du Palais de l’Industrie, dans les bras du gorille. Elle s’en souviendrait toute sa vie. Les journaux disent qu’elle était évanouie. Oui, lorsqu’il la saisit et s’élança ; mais promptement ranimée, elle comprit aussitôt qu’elle ne courait aucun danger. Il la serrait si fort, et en même temps si tendrement, sur sa vaste poitrine touffue, que pendant les sauts les plus vertigineux elle se figurait être balancée dans un riche hamac tissé tout entier en pur crin élastique. Il la baisait aux oreilles avec de telles tiédeurs d’haleine, qu’elle en est encore à se demander s’il ne lui soupirait pas là, dans son langage et de sa langue de singe, des propos d’amour. Et quand, acculé par une trentaine de pompiers, machinistes, soldats, qui le poursuivaient avec une forêt de perches, pieux, échelles, ponts mobiles, il la déposait bien en sûreté dans une espèce de retrait de la muraille, il la contemplait d’un suprême regard si plein, si long, si mouillé de regrets, d’espoirs déçus, de jeunesse trahie, qu’au moment où il fonçait sur ses agresseurs en les provoquant d’un grincement de mâchoires pour tout signal de bataille, elle ne put se taire de lui crier, les mains tendues : “Hémo ! À moi Reviens ! Je t’aime.” » (p. 250-251).

L’ambiguïté quant à la nature exacte de Hémo – animale ou humaine – est permanente dans les propos que les différents personnages tiennent sur lui. S’il a tué William, c’est parce qu’il éprouvait une jalousie d’amant et tenait à « garder » Betty pour lui seul. À la nuit tombée, Jan se rend au Jardin zoologique où un incendie, auquel Hémo n’est pas étranger, vient de se déclarer. Un chapitre entier décrit Artis et ses animaux captifs qui sont la proie des flammes. Les pompiers et les badauds arrivent. Avant de mourir asphyxié, Hémo, alors que nul ne l’avait jamais entendu proférer le moindre son, entonne « un concert bizarre, clameurs brèves et stridentes d’un gosier de cuivre, rauquements gutturaux, sourds, prolongeant la même note comme le vent à travers des récifs creusés en conques marines, trémolos de langue roulée au palais. Jan, extasié, écoutait là une parole presque toute en onomatopées, mais qu’il comprenait, que chacun par conséquent pouvait comprendre, et qui lui fournissait enfin la preuve tant espérée, l’incontestable preuve du succès de son expérience : Hémo chantait, Hémo parlait, Hémo était donc bien né de l’homme, était donc bien son fils. » (p. 295) Mais Jan semble être le seul à l’entendre prononcer des phrases tout à fait compréhensibles, sorte de mélopée pathétique. Lui qui se voyait déjà « proclamé le continuateur de ses compatriotes Swammerdam, l’embryologiste, Leuvenhoek, le micrographe qui découvrit les zoospermes » et qui lisait « son nom inscrit à la suite des leurs, dans la liste immortelle où culminent les Lamarck, les Darwin et les Hœckel » (p. 267) va bientôt passer pour un fou en raison de son comportement étrange ; prostré dans le silence et l’immobilité, devenu aux yeux des autres une sorte de monstre mou, gélatineux, il est admis dans un asile tandis que le squelette d’Hémo est exposé dans un musée. « Il ne bougeait plus, n’ouvrait plus les yeux, la lumière même ne lui faisant plus besoin. Quelqu’un lui entonnait un manger quelconque. Des cautères de platine chauffés à blanc, dont on lui piquait l’épine dorsale de la nuque aux lombes et qui faisaient chuinter sa chair, il les sentait comme les vagues rappels d’un monde extérieur auquel il n’appartenait plus que pour en percevoir dans ses visions internes l’ineffable sérénité; et dans l’angélique paradis où il se ravissait en extase, il plaignait comme de pauvres mânes n’ayant pas encore mérité la miséricordieuse inertie, le médecin et les aides qui pour l’opérer se démenaient autour de son lit. […] Et ses paupières d’aveugle devinant le jour aux limbes de son rêve argentées d’une plus tiède béatitude, le bon Jan devenu sans le savoir sectateur du plus divin des dieux, Bouddha, se félicitait de connaître enfin la suprême sagesse, qui consiste à anticiper le néant suprême en gisant dans la vie. » Hémo se termine sur ces phrases, le romancier Dodillon ayant laissé une fois de plus la place au médecin. Bien des pages du livre regorgent en effet de considérations médicales et de propos d’hygiéniste.  L’auteur compare au passage les conditions de vie primitives des cannibales à celles auxquelles sont condamnés les pauvres en Hollande (pêcheurs, prosti- tuées…) ; à un moment donné, par l’intermédiaire du directeur de la troupe anglaise, il établit même un parallèle entre le sort des théâtreux et celui que subissent les Noirs esclaves des Arabes.

L’auteur compare au passage les conditions de vie primitives des cannibales à celles auxquelles sont condamnés les pauvres en Hollande (pêcheurs, prosti- tuées…) ; à un moment donné, par l’intermédiaire du directeur de la troupe anglaise, il établit même un parallèle entre le sort des théâtreux et celui que subissent les Noirs esclaves des Arabes.

Dans son étude Le monstre, le singe et le fœtus : tératogonie et Décadence dans l’Europe fin-de-siècle (Genève, Droz, 2004), Évanghélia Stead relève que, pour les artistes décadents qui envisageaient le langage comme un corps, il s’agissait essentiellement de créer un monstre afin de s’opposer à la nature et à la création, à l’homme considéré comme centre et sommet de la création, à la langue aussi. Il existe donc un parallèle entre torturer la langue, la violer et une thématique comme celle de l’hybride homme-singe. Autrement dit, le roman de Dodillon s’inscrit dans un ensemble d’œuvres qui explorent une thématique similaire : « Si l’homme se voyait comme déclinant et caduc dans une nature vieillie, et dans un monde sans dieu, s’il cherchait à créer désormais l’anomalie pour confirmer ce bouleversement essentiel de la nature et de sa culture, ce que lui renvoyait l’imaginaire scientifique de l’époque renforçait son sentiment de finitude. Qu’avait-il comme frères immédiats ? Un être simiesque et un être indéterminé, qui traversait toutes les étapes animales avant de naître humain », explique la même chercheuse dans un entretien. Autour de la figure du gorille, l’écrivain tisse un réseau de motifs décadents : « la projection de la relation entre père et progéniture sur celle entre auteur et livre », la présence de l’animalité et du monstre féminin, la place accordée au singe – et donc à l’imitatio – à une  époque où l’on commençait à mener des travaux sur le langage des simiens… La scène du théâtre avec le personnage de Pierrot dans un lieu emblématique d’Amsterdam – le Paleis voor Volksvlijt, édifice érigé en grande partie en verre entre 1859 et 1864 et qui abrita bientôt toutes sortes de divertissements populaires – relève elle aussi d’une atmosphère décadente.

époque où l’on commençait à mener des travaux sur le langage des simiens… La scène du théâtre avec le personnage de Pierrot dans un lieu emblématique d’Amsterdam – le Paleis voor Volksvlijt, édifice érigé en grande partie en verre entre 1859 et 1864 et qui abrita bientôt toutes sortes de divertissements populaires – relève elle aussi d’une atmosphère décadente.

le Paleis voor Volksvlijt

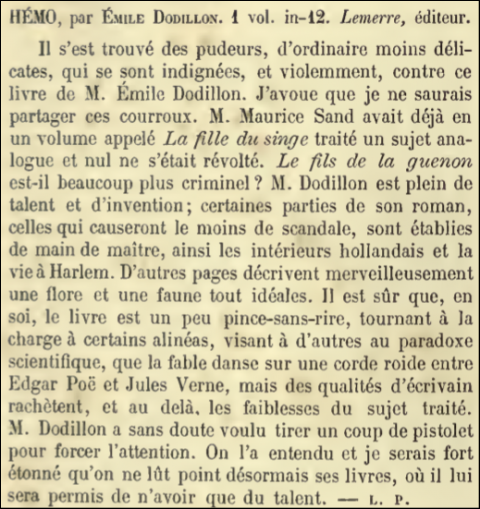

Dodillon n’est d’ailleurs pas le seul à avoir songé à une hybridation issue d’un accou- plement d’un humain avec un primate puisque l’année même de la parution de Hémo, Maurice Sand publiait La Fille du singe. Les aventures de Jan Maas ont su séduire certains critiques ; Évanghélia Stead relève qu’il s’agit du texte le plus intéressant qu’elle ait découvert sur le thème. Le Journal des Débats politiques et littéraires du 18 octobre 1886 résume en ces termes l’ouvrage : « S’il existe nombre de romanciers à qui l’on peut reprocher la pauvreté et la banalité de leurs inventions, ce n’est certes pas à M. Émile Dodillon que doivent s’adresser ces critiques. En effet, son nouveau roman, Hémo, est bien la conception la plus étrange qui se puisse imaginer. Il serait assez scabreux d’analyser complètement ici cette fiction qui touche à la physiologie et l’anthropologie et dont la donnée rappelle en certains points celle de la Fille du Singe, dont nous avons parlé naguère. Qu’il suffise de dire que le héros du livre, Hémo, n’est autre chose qu’un superbe gorille dont un brave homme au cerveau troublé et rêveur croit fermement être le père ; monstrueuse hypothèse que l’art du romancier rend presque vraisemblable et qui finit par conduire à la folie le pauvre Jean Maas, le prétendu père du singe. » Relevons en passant que Dodillon ne redoutait guère les sujets « scabreux » puisque, dans un autre roman, il mettra en scène un homme marié soupçonné d’être l’amant de sa mère. Le périodique Les Lettres et les Arts accorde lui aussi quelques lignes à Hémo (1er novembre 1886) :

D’autres critiques – Paul Ginisty dans le Gil Blas du 5 octobre 1886 et Gustave Toudouze dans Le Livre du 10 novembre – se sont montrés plus réservés et surtout perplexes devant la teneur à la fois grave et grotesque, voire burlesque de l’œuvre. Il ne semble pas que le roman ait rencontré beaucoup d’échos en Hollande, du moins n’en avons-nous trouvé aucune trace dans la presse.

Si l’on fait abstraction de sa dimension décadente, l’œuvre a pour qualité première la force des descriptions. Émile Dodillon excelle à peindre personnages et décors, son style affecté ne gâchant en rien ces pages. On ne peut lui dénier une réelle aisance de plume. Malheureusement, son livre présente de grandes faiblesses au point de vue de la composition : les digressions (par exemple sur Zandvoort) et surtout les transitions (le départ de Jan en Afrique comme son retour où il croise dans le train personne de moins que Tartarin de Tarascon) amoindrissent la crédibilité de l’ensemble.

Metamorfoze, couverture dessinée par J. Toorop

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, dit-on aux Pays-Bas quand quelqu’un « fait l’imbécile » : agir comme tout le monde, c’est déjà faire preuve de suffisamment d’originalité. Jan Maas n’a guère observé ce précepte. Il est sans doute l’un des personnages romanesques hollandais parmi les plus excentriques. Dans la mouvance décadente, un certain Bulée, auteur batave plus oublié encore que Dodillon, écrira pour sa part un roman dont les personnages sont des Parisiens (entre autres un alter ego de Proust) : Een greep uit het Parijsche leven (1900). En 1893, l’homme de lettres Frits Lapidoth en avait publié un mettant en scène les milieux occultistes dont le personnage central est Sâr Péladan. De son côté, Louis Couperus a situé son œuvre autobiographique Metamorfoze à Paris, mais dans les milieux mondains ; un autre roman ayant pour cadre la capitale française mérite d’être mentionné ici : De droomers (1900) de Maurits Wagenvoort, en partie inspiré par Là-bas de Huysmans.

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, dit-on aux Pays-Bas quand quelqu’un « fait l’imbécile » : agir comme tout le monde, c’est déjà faire preuve de suffisamment d’originalité. Jan Maas n’a guère observé ce précepte. Il est sans doute l’un des personnages romanesques hollandais parmi les plus excentriques. Dans la mouvance décadente, un certain Bulée, auteur batave plus oublié encore que Dodillon, écrira pour sa part un roman dont les personnages sont des Parisiens (entre autres un alter ego de Proust) : Een greep uit het Parijsche leven (1900). En 1893, l’homme de lettres Frits Lapidoth en avait publié un mettant en scène les milieux occultistes dont le personnage central est Sâr Péladan. De son côté, Louis Couperus a situé son œuvre autobiographique Metamorfoze à Paris, mais dans les milieux mondains ; un autre roman ayant pour cadre la capitale française mérite d’être mentionné ici : De droomers (1900) de Maurits Wagenvoort, en partie inspiré par Là-bas de Huysmans.

D. Cunin

Sources

Gallica pour la page de titre de Hémo et de Dehors ainsi que pour les passages du roman et des poèmes.

Le monstre, le singe et le fœtus d’Évanghélia Stead pour la thématique du singe dans la littérature décadente.

Les dessins sont de J.-B. Heukelom (dans À travers la Hollande, de Léon Gérard, 1911).

Jan Jacob Slauerhoff, un des écrivains néerlandais les plus originaux de l’entre-deux-guerres, est né à Leeuwarden, en Frise, le 14 septembre 1898. Individualiste né, constamment torturé par le besoin de changement, voire le bouleversement, contempteur convaincu de la réalité bourgeoise, Slauerhoff fait déjà entendre les accents d’une contestation globale des divers systèmes sociaux.

Jan Jacob Slauerhoff, un des écrivains néerlandais les plus originaux de l’entre-deux-guerres, est né à Leeuwarden, en Frise, le 14 septembre 1898. Individualiste né, constamment torturé par le besoin de changement, voire le bouleversement, contempteur convaincu de la réalité bourgeoise, Slauerhoff fait déjà entendre les accents d’une contestation globale des divers systèmes sociaux. L’obscurité était perma- nente ; l’ouragan dé- chaînait les flots avec une furie toujours plus violente, et ceux qui, avec le navire, étaient pourchassés à travers ces étendues désertes, accomplissaient leur tâ- che sans une plainte, sans un chant, sans une parole, comme s’ils n’appartenaient plus au nombre des vivants. C’était en vain que Fröbom faisait distribuer deux verres de rhum par jour, augmenter les rations : ils restaient silencieux et indifférents, le saluant à peine quand il descendait de la dunette et traversait le vide de l’avant-pont vers la proue endommagée. Là il restait, séparé d’eux par le vide du milieu et le grand mât paraissait si éloigné et si haut, n’étant plus caché et s’étendant comme un vaste écran devant le pont arrière où la vie s’était réfugiée. Se tenant ainsi, sans être protégé, dans l’espace, il perdait la notion du temps : depuis combien de temps naviguaient-ils sous le ciel bas, tourmentés par les hautes lames, sans soleil, loin de la route, à l’avant d’un vent fraîchissant sans cesse et qui semblait provenir de tous les recoins de l’univers ?

L’obscurité était perma- nente ; l’ouragan dé- chaînait les flots avec une furie toujours plus violente, et ceux qui, avec le navire, étaient pourchassés à travers ces étendues désertes, accomplissaient leur tâ- che sans une plainte, sans un chant, sans une parole, comme s’ils n’appartenaient plus au nombre des vivants. C’était en vain que Fröbom faisait distribuer deux verres de rhum par jour, augmenter les rations : ils restaient silencieux et indifférents, le saluant à peine quand il descendait de la dunette et traversait le vide de l’avant-pont vers la proue endommagée. Là il restait, séparé d’eux par le vide du milieu et le grand mât paraissait si éloigné et si haut, n’étant plus caché et s’étendant comme un vaste écran devant le pont arrière où la vie s’était réfugiée. Se tenant ainsi, sans être protégé, dans l’espace, il perdait la notion du temps : depuis combien de temps naviguaient-ils sous le ciel bas, tourmentés par les hautes lames, sans soleil, loin de la route, à l’avant d’un vent fraîchissant sans cesse et qui semblait provenir de tous les recoins de l’univers ? seule notion dont ils fussent encore conscients. La nourriture, les femmes, tout cela avait reculé loin derrière la limite de ce qu’ils pouvaient espérer encore comme issue : une côte où le vent tomberait et le bateau se coucherait, et eux aussi, une baie pour y mouiller, pour échouer au besoin, où ils pour- raient rester étendus, au besoin à jamais.

seule notion dont ils fussent encore conscients. La nourriture, les femmes, tout cela avait reculé loin derrière la limite de ce qu’ils pouvaient espérer encore comme issue : une côte où le vent tomberait et le bateau se coucherait, et eux aussi, une baie pour y mouiller, pour échouer au besoin, où ils pour- raient rester étendus, au besoin à jamais.

Chez lui, pas de vaches, pas de canaux, pas de watergangs, pas de marines, pas de femme au pot de lait, pas de ciels immenses dominant une bataille navale, pas de moulins se reflétant dans l’eau, aucun intérieur d’église, aucune maison proprette, pas d’horizontales et de verticales noires, pas de tournesols, mais des visages de fées, de sorcières, des faunes, des fleurs vénéneuses et des fleurs de givre, des violets et des ors, des flexuosités noires, des tétins turgescents. Autodidacte et dandy, le peintre et des- sinateur Christophe Karel Henri (Carel) de Nerée tot Babberich (1880-1909) est en effet un des rares représentants néerlandais du décadentisme. Élevé dans une famille noble de la Gueldre fondée par un « ministre de la parole de Dieu » ayant fui la France vers 1600

Chez lui, pas de vaches, pas de canaux, pas de watergangs, pas de marines, pas de femme au pot de lait, pas de ciels immenses dominant une bataille navale, pas de moulins se reflétant dans l’eau, aucun intérieur d’église, aucune maison proprette, pas d’horizontales et de verticales noires, pas de tournesols, mais des visages de fées, de sorcières, des faunes, des fleurs vénéneuses et des fleurs de givre, des violets et des ors, des flexuosités noires, des tétins turgescents. Autodidacte et dandy, le peintre et des- sinateur Christophe Karel Henri (Carel) de Nerée tot Babberich (1880-1909) est en effet un des rares représentants néerlandais du décadentisme. Élevé dans une famille noble de la Gueldre fondée par un « ministre de la parole de Dieu » ayant fui la France vers 1600  précepte flaubertien : Il faut vivre en bourgeois et penser en artiste.

précepte flaubertien : Il faut vivre en bourgeois et penser en artiste.

Plusieurs expositions lui ont été consacrées en Hollande – la première en 1910 a suscité l’enthousiasme et l’admiration de plus d’un critique, et il en ira de même dans les décennies suivantes, par exemple en 1926 (voir article de Just Havelaar dans Het Vaderland du 27/10/1926) ou en 1934 (voir l’article de W. Jos de Ruyter dans Het Vaderland du 29/11/1934) –, ainsi qu’en Allemagne et en Italie, mais pas encore semble-t-il en France ni en Belgique.

Plusieurs expositions lui ont été consacrées en Hollande – la première en 1910 a suscité l’enthousiasme et l’admiration de plus d’un critique, et il en ira de même dans les décennies suivantes, par exemple en 1926 (voir article de Just Havelaar dans Het Vaderland du 27/10/1926) ou en 1934 (voir l’article de W. Jos de Ruyter dans Het Vaderland du 29/11/1934) –, ainsi qu’en Allemagne et en Italie, mais pas encore semble-t-il en France ni en Belgique. Dans la magnifique revue d’art et de culture Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift (numéro 42, 1911, p. 6-18), Henri van Booven a rendu hommage à son ami dont il s’était toutefois éloigné après la période espagnole. Les deux dandys ont été très liés pendant trois ans avant que Carel n’effectue de nombreux séjours à l’étranger pour se soigner et qu’un différend ne vienne troubler leur belle entente. C’est peut-être par l’intermédiaire du romancier que La Revue de Hollande – à laquelle celui-ci avait donné la nouvelle Império en décembre 1915 – est entrée en contact avec l’un des frères du dessinateur et a publié deux poèmes du disparu ainsi qu’un autoportrait (n° 7, janvier 1916, cahier de 2 pages entre les pages 853 et 854). En juin 1916, Nandor de Solpray présentait Carel de Nerée aux lecteurs français

Dans la magnifique revue d’art et de culture Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift (numéro 42, 1911, p. 6-18), Henri van Booven a rendu hommage à son ami dont il s’était toutefois éloigné après la période espagnole. Les deux dandys ont été très liés pendant trois ans avant que Carel n’effectue de nombreux séjours à l’étranger pour se soigner et qu’un différend ne vienne troubler leur belle entente. C’est peut-être par l’intermédiaire du romancier que La Revue de Hollande – à laquelle celui-ci avait donné la nouvelle Império en décembre 1915 – est entrée en contact avec l’un des frères du dessinateur et a publié deux poèmes du disparu ainsi qu’un autoportrait (n° 7, janvier 1916, cahier de 2 pages entre les pages 853 et 854). En juin 1916, Nandor de Solpray présentait Carel de Nerée aux lecteurs français