Ma tante est un cachalot

Anne Provoost,

présente en librairie et sur les planches

Le premier roman d’Anne Provoost est enfin disponible en langue française, dans une traduction d’Emmanuèle Sandron. Par ailleurs, Le Piège, paru aux éditions du Seuil en 1997, vient d’être adapté pour la scène par le Goldmund Théâtre de la Bouche d’Or.

éditions Alice, Bruxelles, 2013

Anna mène une vie heureuse auprès de ses parents à Cape Cod. Sa tante, son oncle et sa cousine Tara s’installent dans la maison voisine, une vieille bicoque hantée par la sorcière Goody Hallett qui pétrifie la bouche de ceux qui trahissent les secrets. Anna découvre que sa cousine Tara envoie des bouteilles à la mer. Quelle fille étrange… Pourquoi dit-elle à qui veut l’entendre que sa couleur préférée est le rouge car c’est celle qui dit « Stop » ? La mère de Tara se suicide. « Maman a vu quelque chose qu’elle ne voulait pas voir », dit la jeune fille avant de se réfugier dans les dunes, le regard vide. Anna ne sait pas comment réagir. L’annonce qu’un banc de baleines vient de s’échouer sur la plage arrive presque comme un soulagement. Elle va pouvoir agir ! Pour Tara aussi, c’est une occasion inespérée. Les deux cousines participent avec ardeur à l’opération de sauvetage, comme si, en sauvant les baleines, elles sauvaient ce qui est en péril en elles. Donnant le meilleur d’elle-même pour ramener un baleineau à la vie, Tara va peu à peu se mettre à parler et révéler à Anna la relation incestueuse que lui impose son père. Eh non, aucune sorcière ne va la pétrifier ! Bien peu d’auteurs ont osé aborder le thème de l’inceste dans la littérature pour la jeunesse. Anne Provoost le fait avec tact, franchise et intelligence, en montrant les dégâts que peut provoquer l’inceste auprès de la victime et de toute sa famille, et en affirmant qu’il est possible de s’en sortir.

Dès 1995, la revue Septentrion portait l’attention de ses lecteurs sur ce livre : « Son premier récit, Mijn tante is een grindewal (Ma tante est un cachalot, 1990), a récolté d’emblée éloges et distinctions. Cela n’allait pas de soi pour une première parution néerlandaise originale parlant d’inceste à un public jeune, mais les esprits, en Flandre, étaient apparemment prêts à recevoir ce genre de livre, qui s’est tout de suite imposé et n’a pas tardé à être traduit en allemand, anglais, danois, suédois et portugais. Dans ces différentes langues, comme dans l’original, les lecteurs ont été captivés par l’histoire d’Anna et de son étrange nièce Tara, qui se fait mal à elle-même, qui découpe dans un recueil de contes la bouche du Petit Chaperon rouge et qui jette à la mer des bouteilles contenant des messages secrets. Après le suicide de sa maman, Tara se comportera de façon plus mystérieuse encore. Mais le tournant du récit se situe au moment où un banc de cachalots s’échoue sur la plage. Avec l’aide d’une biologiste, Tara prendra soin d’un jeune cétacé pour le rendre à nouveau apte à la vie en haute mer. Parallèlement, on observe par quelle subtile préparation Tara elle-même est orientée vers une nouvelle vie sociale. Si les blessures laissées par les rapports incestueux qu’elle a eus avec son père ne se cicatriseront jamais, l’histoire, pour elle aussi, s’achève sur une note optimiste.

Dès 1995, la revue Septentrion portait l’attention de ses lecteurs sur ce livre : « Son premier récit, Mijn tante is een grindewal (Ma tante est un cachalot, 1990), a récolté d’emblée éloges et distinctions. Cela n’allait pas de soi pour une première parution néerlandaise originale parlant d’inceste à un public jeune, mais les esprits, en Flandre, étaient apparemment prêts à recevoir ce genre de livre, qui s’est tout de suite imposé et n’a pas tardé à être traduit en allemand, anglais, danois, suédois et portugais. Dans ces différentes langues, comme dans l’original, les lecteurs ont été captivés par l’histoire d’Anna et de son étrange nièce Tara, qui se fait mal à elle-même, qui découpe dans un recueil de contes la bouche du Petit Chaperon rouge et qui jette à la mer des bouteilles contenant des messages secrets. Après le suicide de sa maman, Tara se comportera de façon plus mystérieuse encore. Mais le tournant du récit se situe au moment où un banc de cachalots s’échoue sur la plage. Avec l’aide d’une biologiste, Tara prendra soin d’un jeune cétacé pour le rendre à nouveau apte à la vie en haute mer. Parallèlement, on observe par quelle subtile préparation Tara elle-même est orientée vers une nouvelle vie sociale. Si les blessures laissées par les rapports incestueux qu’elle a eus avec son père ne se cicatriseront jamais, l’histoire, pour elle aussi, s’achève sur une note optimiste.

Écrit dans un style sobre mais efficace, avec un sens rare du mot qui fait mouche et une extrême concision, Mijn tante is een grindewal annonce déjà également, par sa densité, le tempérament résolument quoique modérément opiniâtre dont l’auteur fera toujours preuve dans la suite. Ainsi, la description de la relation entre Anna et Tara n’a rien de la sensiblerie des clichés dépeignant certaines amitiés féminines. Le thème central de l’inceste est lui aussi traité tout en nuances. S’il est clair que le père de Tara a un comportement inacceptable, tout en lui n'est pas que dépravation et bestialité. Et les moments où Anna prend plaisir aux attouchements de son propre père forment un subtil contrepoint. »

Écrit dans un style sobre mais efficace, avec un sens rare du mot qui fait mouche et une extrême concision, Mijn tante is een grindewal annonce déjà également, par sa densité, le tempérament résolument quoique modérément opiniâtre dont l’auteur fera toujours preuve dans la suite. Ainsi, la description de la relation entre Anna et Tara n’a rien de la sensiblerie des clichés dépeignant certaines amitiés féminines. Le thème central de l’inceste est lui aussi traité tout en nuances. S’il est clair que le père de Tara a un comportement inacceptable, tout en lui n'est pas que dépravation et bestialité. Et les moments où Anna prend plaisir aux attouchements de son propre père forment un subtil contrepoint. »

Wim Vanseveren, Septentrion, n° 3, 1995

Née en Belgique en 1964, Anne Provoost a étudié les langues germaniques à Courtrai et à Louvain. Après ses études, elle gagne un concours de nouvelles organisé par l’hebdomadaire Knack et passe deux ans aux États-Unis. C’est là qu’elle commence à écrire Ma tante est un cachalot, son premier roman, qu’elle publiera en 1990. Elle vit aujourd’hui à Anvers avec son mari et ses trois enfants. Elle a également publié Le Piège, porté à l'écran, Regarder le soleil (Fayard, 2009) et deux autres romans non encore traduits.

Née en Belgique en 1964, Anne Provoost a étudié les langues germaniques à Courtrai et à Louvain. Après ses études, elle gagne un concours de nouvelles organisé par l’hebdomadaire Knack et passe deux ans aux États-Unis. C’est là qu’elle commence à écrire Ma tante est un cachalot, son premier roman, qu’elle publiera en 1990. Elle vit aujourd’hui à Anvers avec son mari et ses trois enfants. Elle a également publié Le Piège, porté à l'écran, Regarder le soleil (Fayard, 2009) et deux autres romans non encore traduits.

Dans son style si caractéristique, à la fois filmique et poétique,

Dans son style si caractéristique, à la fois filmique et poétique, Moi, je ne pouvais pas. J’avais toujours une oreille qui traînait. Et je retenais beaucoup de choses.

Moi, je ne pouvais pas. J’avais toujours une oreille qui traînait. Et je retenais beaucoup de choses.  J’ai levé les yeux, Camille aussi. Nous avons froncé l’un et l’autre les sourcils. Nous pensions l’un et l’autre au soleil brûlant. Peut-être que Bossie ne buvait pas assez d’eau, peut-être que cela expliquait sa façon bizarre de s’exprimer.

J’ai levé les yeux, Camille aussi. Nous avons froncé l’un et l’autre les sourcils. Nous pensions l’un et l’autre au soleil brûlant. Peut-être que Bossie ne buvait pas assez d’eau, peut-être que cela expliquait sa façon bizarre de s’exprimer.

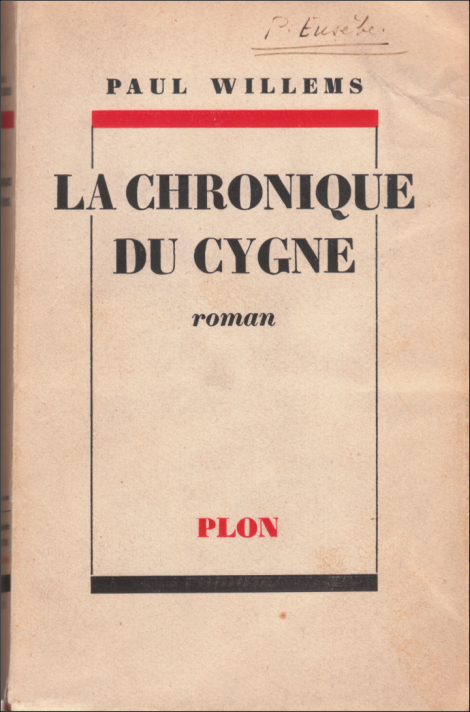

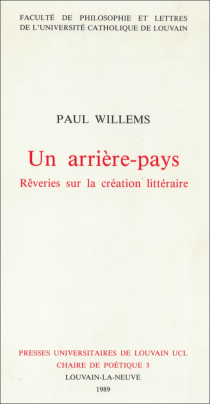

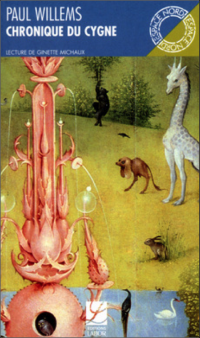

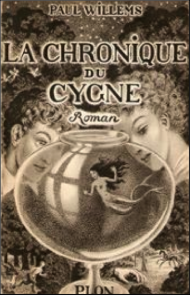

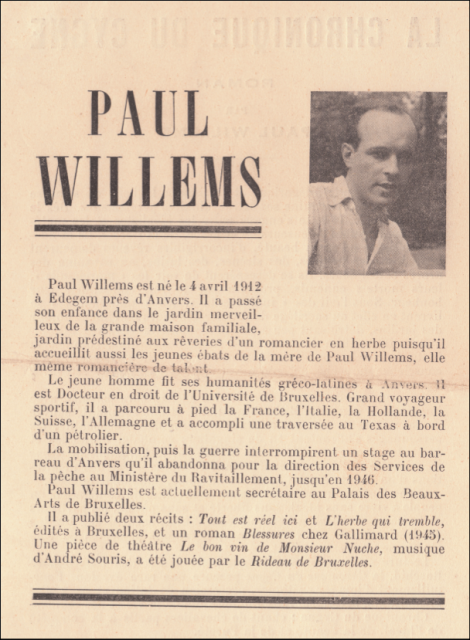

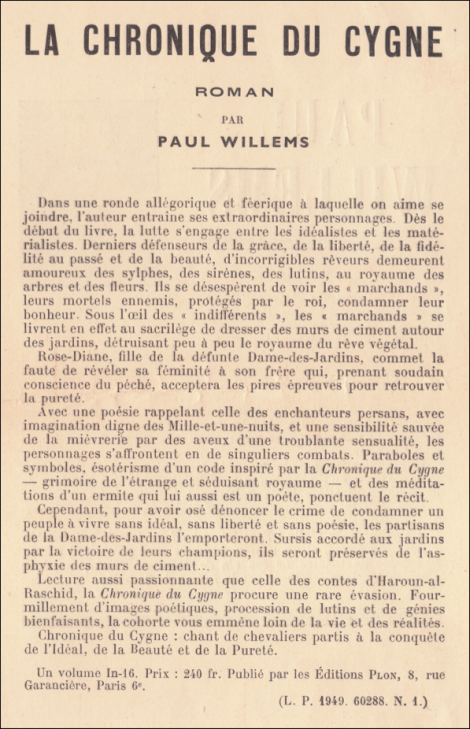

Après ses études secondaires à Anvers et un périple de deux mois dans l'Atlantique, il entreprend le droit à l'Université libre de Bruxelles et lit Joyce, Hamsun et Lawrence. Il se spécialise en droit maritime, puis il voyage en France où il rend visite à Giono, et séjourne en Bavière où il découvre le romantisme allemand qui, par le biais de la peinture — il est fasciné par l'œuvre de Caspar David Friedrich — et de l'écriture — il lit avec passion Novalis, Kleist et Brentano s'attache au mystère des choses. Revenu en Belgique après cet apprentissage majeur, il devient avocat stagiaire au barreau d'Anvers, puis il entre, pendant les années de guerre, au service du ravitaillement, et épouse Elza De Groodt. Le roman qu'il a commencé à son retour d'Allemagne est publié en 1941 : Tout est réel ici. Dans ce texte frémissant d'images, de subtiles analogies font peu à peu disparaître la frontière entre le prosaïque et le merveilleux, le quotidien et le rêve. Une même dimension féerique marque L'Herbe qui tremble (1942), une sorte de journal intime mêlé de récits, et La Chronique du cygne (1949). » Après avoir composé une importante œuvre dramatique traduite et jouée à l’étranger, il « revient, avec La Cathédrale de brume (1984), Le Pays noyé (1990) et Le Vase de Delft (1995) à la forme narrative de ses débuts. Dans ces récits de longueur variable — qui, tous, d'une manière ou d'une autre, appartiennent à ce que l'auteur appelle la mémoire profonde et éclairent l'ensemble de son œuvre —, il tente, en une démarche proche du cheminement initiatique, de cerner d'invisibles blessures et des bonheurs ineffables, de percevoir le dédoublement du monde, d'entrevoir l'envers des choses, de saisir un instant leur autre dimension. Sur tout cela, il s'interroge en autobiographe et en sourcier de l'imaginaire qui passe imperceptiblement de la vie à la littérature, du souvenir à sa transposition poétique dans Un arrière-pays. Rêveries sur la création littéraire (1989). Ce qui se donne à lire, dans ce commentaire qu'il adresse à ses jeunes lecteurs, au cours d'une série de conférences données à Louvain-la-Neuve, est une véritable poétique de la mémoire. »

Après ses études secondaires à Anvers et un périple de deux mois dans l'Atlantique, il entreprend le droit à l'Université libre de Bruxelles et lit Joyce, Hamsun et Lawrence. Il se spécialise en droit maritime, puis il voyage en France où il rend visite à Giono, et séjourne en Bavière où il découvre le romantisme allemand qui, par le biais de la peinture — il est fasciné par l'œuvre de Caspar David Friedrich — et de l'écriture — il lit avec passion Novalis, Kleist et Brentano s'attache au mystère des choses. Revenu en Belgique après cet apprentissage majeur, il devient avocat stagiaire au barreau d'Anvers, puis il entre, pendant les années de guerre, au service du ravitaillement, et épouse Elza De Groodt. Le roman qu'il a commencé à son retour d'Allemagne est publié en 1941 : Tout est réel ici. Dans ce texte frémissant d'images, de subtiles analogies font peu à peu disparaître la frontière entre le prosaïque et le merveilleux, le quotidien et le rêve. Une même dimension féerique marque L'Herbe qui tremble (1942), une sorte de journal intime mêlé de récits, et La Chronique du cygne (1949). » Après avoir composé une importante œuvre dramatique traduite et jouée à l’étranger, il « revient, avec La Cathédrale de brume (1984), Le Pays noyé (1990) et Le Vase de Delft (1995) à la forme narrative de ses débuts. Dans ces récits de longueur variable — qui, tous, d'une manière ou d'une autre, appartiennent à ce que l'auteur appelle la mémoire profonde et éclairent l'ensemble de son œuvre —, il tente, en une démarche proche du cheminement initiatique, de cerner d'invisibles blessures et des bonheurs ineffables, de percevoir le dédoublement du monde, d'entrevoir l'envers des choses, de saisir un instant leur autre dimension. Sur tout cela, il s'interroge en autobiographe et en sourcier de l'imaginaire qui passe imperceptiblement de la vie à la littérature, du souvenir à sa transposition poétique dans Un arrière-pays. Rêveries sur la création littéraire (1989). Ce qui se donne à lire, dans ce commentaire qu'il adresse à ses jeunes lecteurs, au cours d'une série de conférences données à Louvain-la-Neuve, est une véritable poétique de la mémoire. »

Il devient ainsi limpide que les oppositions apparemment binaires ne résistent pas à une lecture attentive ; car la lutte impitoyable qui fait s’affronter les forces du Bien et du Mal (le combat entre deux conceptions de la vie et deux visions de la langue, pour le dire avec Ginette Michaux) se joue davantage à l’intérieur de chaque lieu et de chaque personnage, plutôt qu’elle ne les fait se dresser l’un contre l’autre. La dimension poétique de la fiction va ainsi de pair chez Willems avec la conviction que ‘‘[l]e vrai s’infiltre dans le faux, brouillant les pistes, approfondissant la signification par l’ambiguïté et par le paradoxe, montrant que le négatif est à l’œuvre partout, qu’aucune pensée ne pourra jamais être tenue pour bonne’’ (p. 326). »

Il devient ainsi limpide que les oppositions apparemment binaires ne résistent pas à une lecture attentive ; car la lutte impitoyable qui fait s’affronter les forces du Bien et du Mal (le combat entre deux conceptions de la vie et deux visions de la langue, pour le dire avec Ginette Michaux) se joue davantage à l’intérieur de chaque lieu et de chaque personnage, plutôt qu’elle ne les fait se dresser l’un contre l’autre. La dimension poétique de la fiction va ainsi de pair chez Willems avec la conviction que ‘‘[l]e vrai s’infiltre dans le faux, brouillant les pistes, approfondissant la signification par l’ambiguïté et par le paradoxe, montrant que le négatif est à l’œuvre partout, qu’aucune pensée ne pourra jamais être tenue pour bonne’’ (p. 326). »

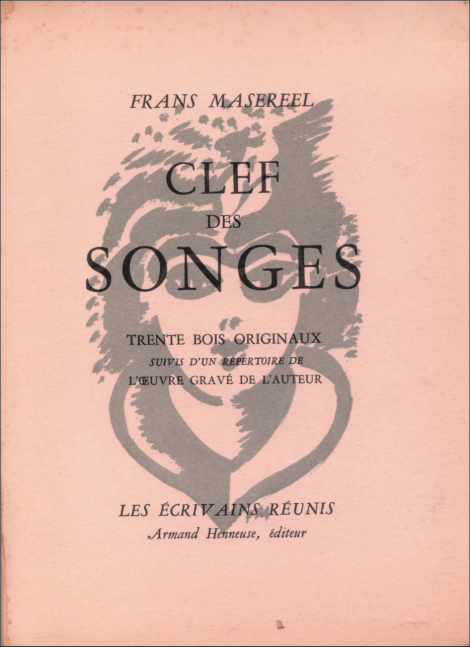

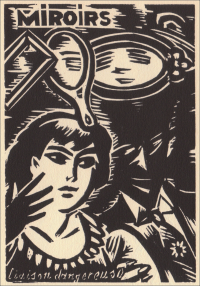

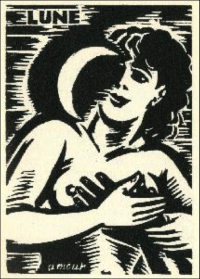

« La personnalité la plus marquante du groupe des ‘’Cinq’’ est sans conteste Frans Masereel (1889-1972) : ‘’un gars joyeux, malgré l’amertume qu’on décèle dans plusieurs œuvres, un idéaliste sans cesse meurtri par l’injustice et la violence’’. Cette caractérisation par Roger Avermaete révèle l’influence fascinante que Masereel exerçait sur les jeunes de Lumière. À leurs yeux, il était la voix xylographique qui contribuerait à donner forme et force à leurs idées pacifistes, qui les consolerait, au besoin, de leurs déceptions. Masereel a été extrêmement productif. Pendant la Grande Guerre déjà, il accéda au style qui le marque. Son travail journalistique en Suisse, pour Les Tablettes entre 1916 et 1919 et pour La Feuille entre 1917 et 1920, se caractérisait par le ton agressif qui intéressait Lumière. Son ton lapidaire et direct se retrouve dans les publications ultérieures. Les éditions populaires bon marché de l’Allemand Kurt Wolff furent brûlées par les nazis, qui n’y voyaient que de l’art décadent. Dans les pays de l’Est et en Chine, l’œuvre de Masereel jouit d'une grande popularité, sans doute à cause de son engagement pour les petites gens. Comme d’autres confrères, Masereel a gravé régulièrement de vastes cycles dont le rythme fait songer aux premiers chefs-d’œuvre du cinéma muet. Les 167 gravures de Mon livre d'heures de 1919 constituent un exemple classique du genre. » (

« La personnalité la plus marquante du groupe des ‘’Cinq’’ est sans conteste Frans Masereel (1889-1972) : ‘’un gars joyeux, malgré l’amertume qu’on décèle dans plusieurs œuvres, un idéaliste sans cesse meurtri par l’injustice et la violence’’. Cette caractérisation par Roger Avermaete révèle l’influence fascinante que Masereel exerçait sur les jeunes de Lumière. À leurs yeux, il était la voix xylographique qui contribuerait à donner forme et force à leurs idées pacifistes, qui les consolerait, au besoin, de leurs déceptions. Masereel a été extrêmement productif. Pendant la Grande Guerre déjà, il accéda au style qui le marque. Son travail journalistique en Suisse, pour Les Tablettes entre 1916 et 1919 et pour La Feuille entre 1917 et 1920, se caractérisait par le ton agressif qui intéressait Lumière. Son ton lapidaire et direct se retrouve dans les publications ultérieures. Les éditions populaires bon marché de l’Allemand Kurt Wolff furent brûlées par les nazis, qui n’y voyaient que de l’art décadent. Dans les pays de l’Est et en Chine, l’œuvre de Masereel jouit d'une grande popularité, sans doute à cause de son engagement pour les petites gens. Comme d’autres confrères, Masereel a gravé régulièrement de vastes cycles dont le rythme fait songer aux premiers chefs-d’œuvre du cinéma muet. Les 167 gravures de Mon livre d'heures de 1919 constituent un exemple classique du genre. » (

*

*

‘‘L’important, c’est de ne pas vivre en Belgique, car j’y suis trop près de ma nature flamande : une combinaison de goinfrerie et de mysticisme. Et puis, c’est un pays trop étriqué. La religion catholique envahit tout.’’

‘‘L’important, c’est de ne pas vivre en Belgique, car j’y suis trop près de ma nature flamande : une combinaison de goinfrerie et de mysticisme. Et puis, c’est un pays trop étriqué. La religion catholique envahit tout.’’ Écrit par un poète devenu conservateur d’un petit musée d’art contemporain, le scénario est revu par un touche-à-tout, puis proposé pour remaniement à des Anglais, avant d’être remis entre les mains d’un écrivain populiste qui se veut au-dessus de la mêlée, mais meurt de dépit de n’avoir pas obtenu le prix Michelin de la ville de Termonde. Ajoutons à cela un acteur parasite, une nymphomane, un ministre sous Valium, un producteur omniscient, quelques ratés, une foule de cabotins, et nous avons un tableau à la James Ensor où Axel Le Sourt, le poète obèse, promène sur des masques grimaçants son regard désenchanté. La belladone, plante vénéneuse a baies noires, est aussi un liquide que les belles dames se mettent dans les yeux pour mieux voir, au risque d’en être aveuglées : ‘‘Je ne me réjouis, disait Céline, que dans le grotesque aux confins de la Mort. Tout le reste est vain.’’ »

Écrit par un poète devenu conservateur d’un petit musée d’art contemporain, le scénario est revu par un touche-à-tout, puis proposé pour remaniement à des Anglais, avant d’être remis entre les mains d’un écrivain populiste qui se veut au-dessus de la mêlée, mais meurt de dépit de n’avoir pas obtenu le prix Michelin de la ville de Termonde. Ajoutons à cela un acteur parasite, une nymphomane, un ministre sous Valium, un producteur omniscient, quelques ratés, une foule de cabotins, et nous avons un tableau à la James Ensor où Axel Le Sourt, le poète obèse, promène sur des masques grimaçants son regard désenchanté. La belladone, plante vénéneuse a baies noires, est aussi un liquide que les belles dames se mettent dans les yeux pour mieux voir, au risque d’en être aveuglées : ‘‘Je ne me réjouis, disait Céline, que dans le grotesque aux confins de la Mort. Tout le reste est vain.’’ »