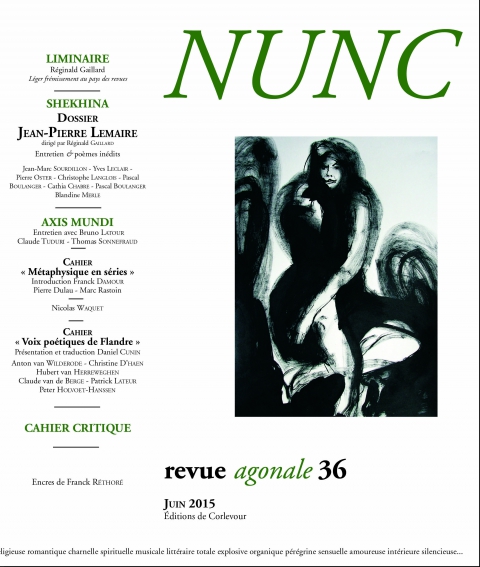

« Voix poétiques de Flandre »

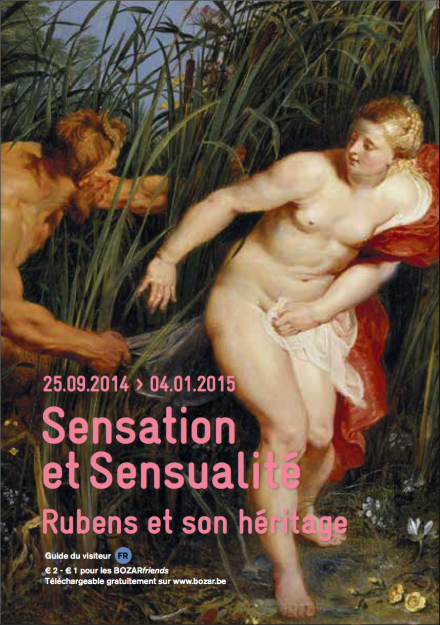

NUNC, n° 36, juin 2015

À l’occasion du Marché de la Poésie 2015 où la Belgique est l’hôte d’honneur, la revue Nunc consacre un cahier à quelques poètes flamands. Les voix flamandes franchissent non sans mal la frontière. Tout au plus le lecteur français sera-t-il en mesure de mentionner le nom de l’auteur du Chagrin des Belges, Hugo Claus. La tradition jacobine ayant fait son possible pour éradiquer le flamand de France, on en a oublié que l’un des principaux auteurs d’expression néerlandaise du temps de Louis XIV était un Dunkerquois, le dramaturge Michel de Swaen. Il est vrai que par la suite, les lettres de ces contrées septentrionales ont connu un déclin sans pareil qui s’explique notamment par la domination étrangère, la mainmise du français sur les élites ainsi que par la prédominance d’une société rurale plutôt pauvre, mosaïque de dialectes. Sans doute alors, ainsi que le formule un écrivain néerlandais, « le voyageur cultivé éprouvait-il une réelle déception en entendant le cul-terreux qu’il croisait dans les champs parler un dialecte bas francique occidental inintelligible ».

Jos de Haes, Poèmes

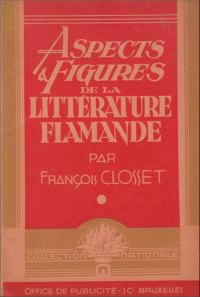

Rayonnantes au Moyen Âge – il suffit de songer à Hadewijch et à Ruusbroec –, les lettres flamandes sont peu à peu parvenues à renaître de leurs cendres sous l’impulsion de deux figures, le romancier populaire de père français Henri Conscience (1812-1883) et le prêtre-poète Guido Gezelle (1830-1899). Liée consubstantiellement aux combats menés par le Mouvement flamand en faveur d’une reconnaissance de la culture autochtone, cette renaissance s’est poursuivie durant une bonne partie du XXe siècle. Si la prose a connu quelques sommets – on songe en particulier au grand ami de Maeterlinck Cyriel Buysse (1859-1932), au styliste hors pair Maurice Gilliams (1900-1982), au phénoménal Louis Paul Boon (1912-1979) et à Hugo Claus (1929-2008) –, la poésie n’a pas été en reste grâce en particulier à Paul van Ostaijen (1896-1928), Jos de Haes (1920-1974), Christine D’haen (1923-2009) ou encore Hubert van Herreweghen. Des recueils disponibles en traduction française donnent une petite idée de la diversité actuelle de cette poésie de Flandre (1). Bien des décennies après Charles Van Lerberghe, Max Elskamp, Georges Eekhoud, Émile Verhaeren, Georges Rodenbach et autres Maeterlinck, et quelques années après la disparition de Paul Willems et de Guy Vaes, rares sont encore les Flamands qui édifient une œuvre en français et non en néerlandais (on songe aux poètes Elke de Rijcke et Jan Baetens ainsi qu’aux romancières Françoise Mallet-Joris et Nicole Verschoore). (2)

Rayonnantes au Moyen Âge – il suffit de songer à Hadewijch et à Ruusbroec –, les lettres flamandes sont peu à peu parvenues à renaître de leurs cendres sous l’impulsion de deux figures, le romancier populaire de père français Henri Conscience (1812-1883) et le prêtre-poète Guido Gezelle (1830-1899). Liée consubstantiellement aux combats menés par le Mouvement flamand en faveur d’une reconnaissance de la culture autochtone, cette renaissance s’est poursuivie durant une bonne partie du XXe siècle. Si la prose a connu quelques sommets – on songe en particulier au grand ami de Maeterlinck Cyriel Buysse (1859-1932), au styliste hors pair Maurice Gilliams (1900-1982), au phénoménal Louis Paul Boon (1912-1979) et à Hugo Claus (1929-2008) –, la poésie n’a pas été en reste grâce en particulier à Paul van Ostaijen (1896-1928), Jos de Haes (1920-1974), Christine D’haen (1923-2009) ou encore Hubert van Herreweghen. Des recueils disponibles en traduction française donnent une petite idée de la diversité actuelle de cette poésie de Flandre (1). Bien des décennies après Charles Van Lerberghe, Max Elskamp, Georges Eekhoud, Émile Verhaeren, Georges Rodenbach et autres Maeterlinck, et quelques années après la disparition de Paul Willems et de Guy Vaes, rares sont encore les Flamands qui édifient une œuvre en français et non en néerlandais (on songe aux poètes Elke de Rijcke et Jan Baetens ainsi qu’aux romancières Françoise Mallet-Joris et Nicole Verschoore). (2)

Christine D'haen

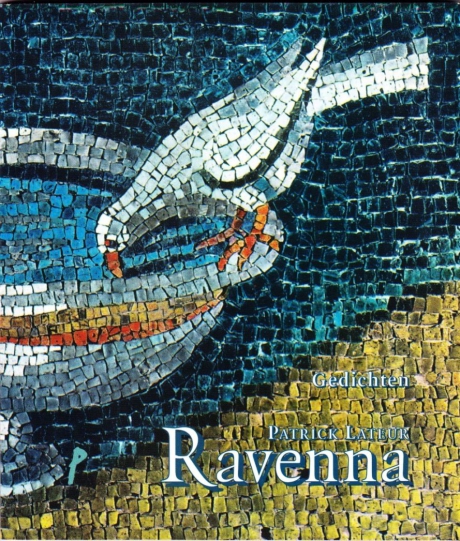

Le cahier publié dans Nunc s’arrête sur quelques œuvres (Anton van Wilderode ; Christine D’haen ; Hubert van Herreweghen ; Claude van de Berge ; Patrick Lateur) qui dénotent une certaine complicité entre écriture et démarche spirituelle. Elles se terminent, sous la plume de Peter Holvoet-Hanssen, par un hommage à Paul van Ostaijen, grand rénovateur de la poésie en Flandre.

Le cahier publié dans Nunc s’arrête sur quelques œuvres (Anton van Wilderode ; Christine D’haen ; Hubert van Herreweghen ; Claude van de Berge ; Patrick Lateur) qui dénotent une certaine complicité entre écriture et démarche spirituelle. Elles se terminent, sous la plume de Peter Holvoet-Hanssen, par un hommage à Paul van Ostaijen, grand rénovateur de la poésie en Flandre.

Autre poète de premier plan à l’honneur dans ce numéro de Nunc : Jean-Pierre Lemaire. Cet auteur qui a grandi en Flandre française se livre au fil d’une discussion avec la rédaction de la revue et fait l’objet de pages tout aussi bigarrées que remarquables de Cathia Chabre, Christophe Langlois, Yves Leclair… Le philosophe Bruno Latour se confie lui aussi dans un entretien et malmène bien des idées reçues (sur l’écologie, la théologie, etc.) tandis que Pascal Boulanger nous entraîne, à la suite de saint Augustin, loin des « dupeurs dupés » et des « bavards muets ». Les amateurs de séries télévisées (américaines) sont également à la fête : le cahier « Métaphysique en séries » ouvre en effet une réflexion sur la dimension existentielle de ces productions grand public. À lire aussi des poèmes, entre autres de Nicolas Waquet, ainsi que l’habituel « cahier critique ».

Nunc, revue agonale, romantique, charnelle, spirituelle, musicale, littéraire, totale, explosive, organique, pérégrine, sensuelle, amoureuse, intérieure, silencieuse, religieuse, hospitalière...

Jean-Pierre Lemaire

(1) Entre autres des recueils (bilingues ou non) de Leonard Nolens, Hedwig Speliers, Paul Bogaert, Lut De Block, Els Moors, Paul Claes, Luuk Gruwez, Stefan Hertmans, Jan H. Mysjkin, Stefaan Van den Bremt, Miriam Van hee, Dirk van Bastelaere, Andy Fierens…

(1) Entre autres des recueils (bilingues ou non) de Leonard Nolens, Hedwig Speliers, Paul Bogaert, Lut De Block, Els Moors, Paul Claes, Luuk Gruwez, Stefan Hertmans, Jan H. Mysjkin, Stefaan Van den Bremt, Miriam Van hee, Dirk van Bastelaere, Andy Fierens…

(2) Autres auteurs flamands ayant choisi le français : André Baillon (1875-1932), Franz Hellens (1881-1972), Marie Gevers (1883-1975), Paul Neuhuys (1897-1974), Suzanne Lilar (1901-1992) Alain Germoz (1927-2013), Jacques Brel (1929-1978)… Auteurs flamands ayant écrit ou écrivant dans les deux langues : Cyriel Buysse (1859-1932), Caecilia Ameye (1879-1953), Clément Pansaers (1885-1922), Jean Ray (1887-1964), Paul-Gustave van Hecke (1887-1967), André de Ridder (1888-1961), Roger Avermaete (1893-1988), Paul van Ostaijen (1896-1928), Michel de Ghelderode (1898-1962), Rose Gronon (1901-1979), Michel Seuphor (1901-1999), Marc. Eemans (1907-1998), Remy de Muynck (1913-1979), Marie-Jo Gobron (1916-2008), Albert Bontridder (né en 1921), Jacqueline Ballman (1922-2000), Freddy de Vree (1939-2004), Henri-Floris Jespers (né en 1944), Jacques De Decker (né en 1945), Francis Cromphout (né en 1947), Frans de Haes (né en 1948), Herman Portocarero (né en 1952)…

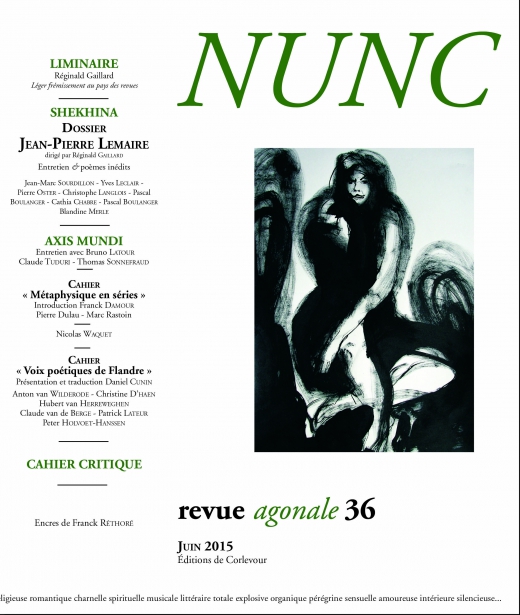

Franck Réthoré, Encre sur papier, 2010

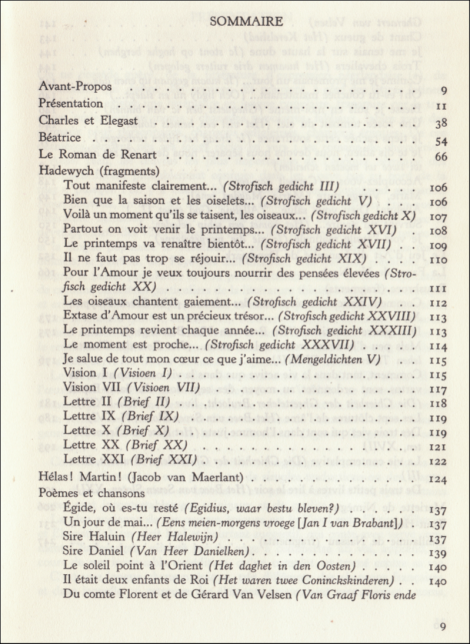

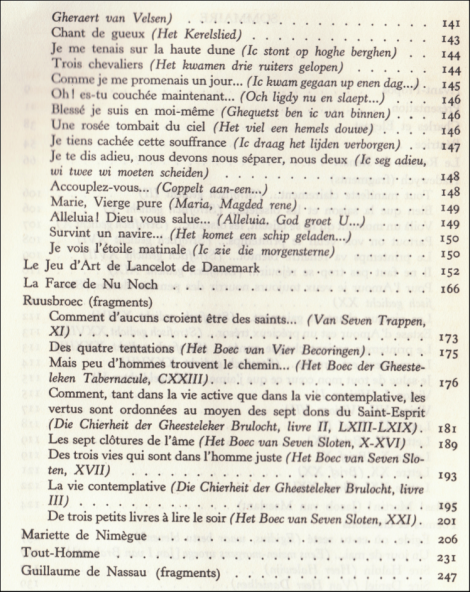

Sommaire de Nunc, n° 36, juin 2015

Liminaire

Réginald Gaillard, Léger frémissement au pays des revues

Shekhina

Dossier Jean-Pierre Lemaire dirigé par Réginald Gaillard

Nunc Entretien avec Jean-Pierre Lemaire

Jean-Pierre Lemaire Deux poèmes inédits

Jean-Marc Sourdillon Un silence traversé

Yves Leclair Première épître d’un disciple attardé à Nicodème

Pierre Oster Désert

Christophe Langlois Voir de loin ou brûler

Pascal Boulanger Le cœur réceptacle

Cathia Chabre Les traces inapparentes dans Figure humaine

Pascal Boulanger Saint Augustin : « Refais tes forces et passe »

Blandine Merle Jean-Pierre Lemaire : l’humilité en traverse

Axis Mundi

Nunc Entretien avec Bruno Latour

Claude Tuduri Poèmes

Thomas Sonnefraud Poèmes

Cahier « Métaphysique en séries »

Introduction par Franck Damour

Pierre Dulau OZ

Marc Rastoin Cold case (Affaires classées) et notre soif de justice

Nicolas Waquet Poèmes

Cahier « Voix poétiques de Flandre »

Présentation, choix et traduction de Daniel Cunin avec des poèmes de : Anton van Wilderode ; Christine D’haen ; Hubert van Herreweghen ; Claude van de Berge ; Patrick Lateur ; Peter Holvoet-Hanssen

Cahier critique

Encres de Franck Réthoré

Présentation en musique et images du recueil de Claude van de Berge

De overblijfselen, Louvain, P., 2011

Ses Visioenen, ses visions traduisent peut-être d’une façon plus complète encore l’ascension de l’esprit et son accueil par Dieu qui est Amour. Bien qu’écrites en prose, elles dépassent en intensité les Gedichten.

Ses Visioenen, ses visions traduisent peut-être d’une façon plus complète encore l’ascension de l’esprit et son accueil par Dieu qui est Amour. Bien qu’écrites en prose, elles dépassent en intensité les Gedichten. donnera « le plus doux des baisers ». Et comme ce Dieu qu’elle aime est composé de trois personnes, elle souhaite le baiser mystique du Père avec l’autorisation du Fils. Elle s’écrie : « Je le dirai d’abord à mon doux Ami [Jésus] avant de vous donner ce baiser, car sans Lui je ne puis me permettre de tels baisers… » Son affection va surtout au Fils, car elle précise : « J’étais presque évanouie sous les baisers du Fils, et quasi morte de son amour… » Mais plus mesurée en général, elle considère que l’Amour le plus total implique la vie la plus complète avec Dieu et avec les hommes. La pratique de l’ascétisme est nécessaire. Et c’est le Christ dans Son humanité qui doit servir d’exemple. Comme Lui, l’homme doit conquérir l’Amour parfait, fixer toute son attention sur Dieu et ne rien voir d’autre, n’accepter aucune consolation que de Lui. Dieu doit vivre profondément en nous. Celui qui aime Dieu, aime ses propres œuvres, les nobles vertus. Et voici la pierre de touche de tout véritable amour : ce n’est pas quand on se sent doucement attiré vers Dieu qu’on l’aime le plus parfaitement. L’homme doit vivre les vertus et s’enraciner dans la charité. L’exercice de la vertu par amour de Dieu est un point cardinal dans l’ascèse de Hadewych. Tout élément intellectuel n’est pas banni de sa conception mystique. Au contraire, la poétesse insiste à différentes reprises sur le fait que l’homme devrait se laisser guider par la raison dans l’exercice des vertus. L’âme a deux yeux : minne et redene. La raison guide la lente ascension depuis la faiblesse jusqu’à la vraie vie vertueuse, pour aboutir à Dieu. Et c’est la Foi qui donne fermeté et durée à l’Amour. Les œuvres et la Foi doivent précéder l’Amour. C’est alors qu’il deviendra le plus ardent. De la collaboration de ces deux forces naît une œuvre plus haute : la raison s’empare de l’ardeur de l’Amour. L’Amour se laisse dominer et guider dans les limites de la raison. Mais c’est l’Amour qui triomphe en dernière analyse, car seul il a accès au domaine mystérieux où la sagesse ne peut pénétrer, pour connaître Celui qui ne peut être connu que par l’Amour. À ce sommet l’Amour trouve sa simplicité, et c’est d’elle que découlent toutes les vertus : piété, charité, sagesse qui règnent sur tous, même sur les puissants de la terre. C’est cet abandon complet à l’Amour de Dieu qui permet d’endurer

donnera « le plus doux des baisers ». Et comme ce Dieu qu’elle aime est composé de trois personnes, elle souhaite le baiser mystique du Père avec l’autorisation du Fils. Elle s’écrie : « Je le dirai d’abord à mon doux Ami [Jésus] avant de vous donner ce baiser, car sans Lui je ne puis me permettre de tels baisers… » Son affection va surtout au Fils, car elle précise : « J’étais presque évanouie sous les baisers du Fils, et quasi morte de son amour… » Mais plus mesurée en général, elle considère que l’Amour le plus total implique la vie la plus complète avec Dieu et avec les hommes. La pratique de l’ascétisme est nécessaire. Et c’est le Christ dans Son humanité qui doit servir d’exemple. Comme Lui, l’homme doit conquérir l’Amour parfait, fixer toute son attention sur Dieu et ne rien voir d’autre, n’accepter aucune consolation que de Lui. Dieu doit vivre profondément en nous. Celui qui aime Dieu, aime ses propres œuvres, les nobles vertus. Et voici la pierre de touche de tout véritable amour : ce n’est pas quand on se sent doucement attiré vers Dieu qu’on l’aime le plus parfaitement. L’homme doit vivre les vertus et s’enraciner dans la charité. L’exercice de la vertu par amour de Dieu est un point cardinal dans l’ascèse de Hadewych. Tout élément intellectuel n’est pas banni de sa conception mystique. Au contraire, la poétesse insiste à différentes reprises sur le fait que l’homme devrait se laisser guider par la raison dans l’exercice des vertus. L’âme a deux yeux : minne et redene. La raison guide la lente ascension depuis la faiblesse jusqu’à la vraie vie vertueuse, pour aboutir à Dieu. Et c’est la Foi qui donne fermeté et durée à l’Amour. Les œuvres et la Foi doivent précéder l’Amour. C’est alors qu’il deviendra le plus ardent. De la collaboration de ces deux forces naît une œuvre plus haute : la raison s’empare de l’ardeur de l’Amour. L’Amour se laisse dominer et guider dans les limites de la raison. Mais c’est l’Amour qui triomphe en dernière analyse, car seul il a accès au domaine mystérieux où la sagesse ne peut pénétrer, pour connaître Celui qui ne peut être connu que par l’Amour. À ce sommet l’Amour trouve sa simplicité, et c’est d’elle que découlent toutes les vertus : piété, charité, sagesse qui règnent sur tous, même sur les puissants de la terre. C’est cet abandon complet à l’Amour de Dieu qui permet d’endurer

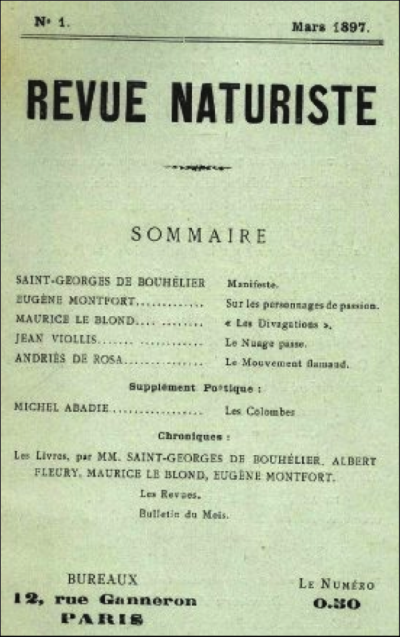

« Il n’y a pas en ce moment dans toute la Belgique Flamande – hormis le très remarquable recueil

« Il n’y a pas en ce moment dans toute la Belgique Flamande – hormis le très remarquable recueil  Ainsi le peuple ne trouvant plus sa suffisance intellectuelle et sentimentale dans les livres de ses auteurs, languissait et s’en allait parmi les autres littératures choisir des œuvres originales, qu’il devait préférer aux pastiches qu’on lui fournissait. Il se désintéressa de cette langue vouée désormais à des usages insignifiants, et le dialecte flamand, n’étant plus nourri par les fruits de la pensée, ne pouvait suivre les évolutions et agonisait abandonné.

Ainsi le peuple ne trouvant plus sa suffisance intellectuelle et sentimentale dans les livres de ses auteurs, languissait et s’en allait parmi les autres littératures choisir des œuvres originales, qu’il devait préférer aux pastiches qu’on lui fournissait. Il se désintéressa de cette langue vouée désormais à des usages insignifiants, et le dialecte flamand, n’étant plus nourri par les fruits de la pensée, ne pouvait suivre les évolutions et agonisait abandonné. Bien qu’ils soient réduits à une littérature traditionnelle plutôt restreinte, les Flamands refusent de s’intéresser aux poètes belges contemporains qui s’obstinent à traduire et à détériorer leur pensée, dans une langue qui leur est étrangère, dont ils ne distinguent pas les nuances. Dans leur littérature ancienne, ils trouvent bien le monotone

Bien qu’ils soient réduits à une littérature traditionnelle plutôt restreinte, les Flamands refusent de s’intéresser aux poètes belges contemporains qui s’obstinent à traduire et à détériorer leur pensée, dans une langue qui leur est étrangère, dont ils ne distinguent pas les nuances. Dans leur littérature ancienne, ils trouvent bien le monotone  « … Celui qui recevait une instruction élémentaire ou supérieure désapprenait le flamand, sans toutefois arriver jusqu’à une connaissance profonde de la langue française, les plus grands esprits de notre race – pensez aux meilleurs de nos écrivains soi-disant belges – demeurent sans contact avec la vie multiforme qui vibre autour d’eux. Le viol le plus honteux de tout ce qui nous est propre, de tout ce qui fait notre unité spirituelle est appelé légitime ; et l’on prétend encore, que chez nous le seul moyen de civilisation est d’étendre, de plus en plus, l’usage du français. Croit-on donc que le peuple pourrait nier ou oublier sa langue ? Elle est dans son corps et n’en sort pas facilement… »

« … Celui qui recevait une instruction élémentaire ou supérieure désapprenait le flamand, sans toutefois arriver jusqu’à une connaissance profonde de la langue française, les plus grands esprits de notre race – pensez aux meilleurs de nos écrivains soi-disant belges – demeurent sans contact avec la vie multiforme qui vibre autour d’eux. Le viol le plus honteux de tout ce qui nous est propre, de tout ce qui fait notre unité spirituelle est appelé légitime ; et l’on prétend encore, que chez nous le seul moyen de civilisation est d’étendre, de plus en plus, l’usage du français. Croit-on donc que le peuple pourrait nier ou oublier sa langue ? Elle est dans son corps et n’en sort pas facilement… »