Les peintres d’Eric Min

Un entretien avec le biographe

de James Ensor et de Rik Wouters

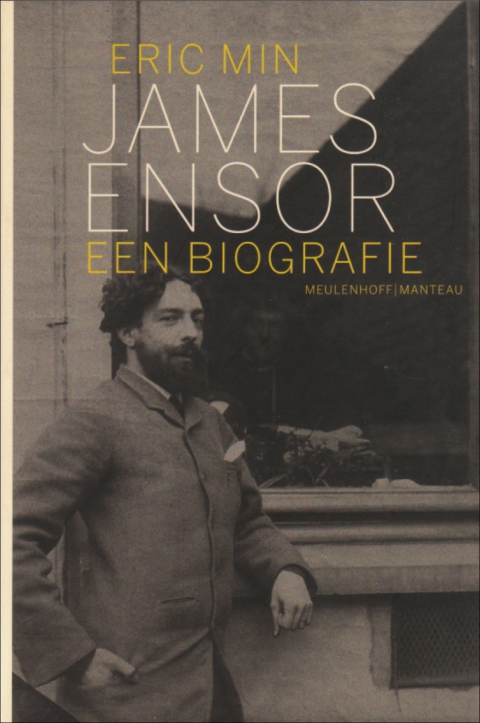

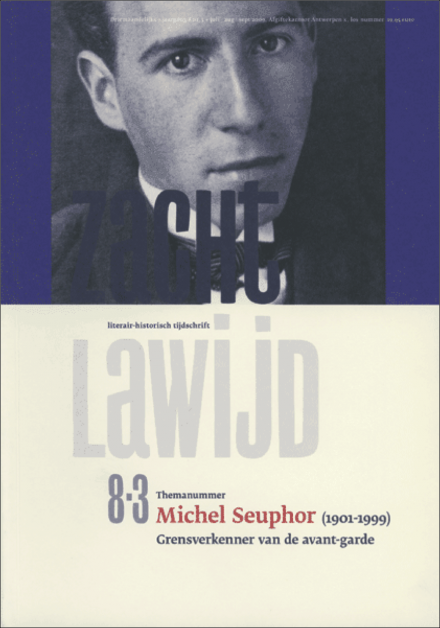

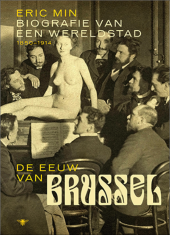

Eric Min est un essayiste et critique d’art belge d’expression néerlandaise. Auteur de nombreux essais, il a également publié à ce jour trois biographies très bien documentées : James Ensor, Een biographie (Amsterdam/Anvers, Meulenhoff/Manteau, 2008), Rik Wouters. Een biografie (De Bezige Bij Antwerpen, 2011) et De eeuw van Brussel. Biografie van een wereldstad 1850-1914 (Le Siècle de Bruxelles. Biographie d’une métropole 1850-1914, De Bezige Bij Antwerpen, 2013). Il en prépare une quatrième sur un autre peintre belge, Henri Evenepoel, lequel a passé une partie de sa courte vie en France, pays qui l’a d’ailleurs vu naître et mourir. Si les livres en question ont été remarqués par la critique néerlandophone, ils n’ont fait, en Belgique, l’objet d’aucun article dans la presse francophone. Un oubli qu’il nous paraît utile de réparer en donnant la parole à leur auteur.

D.C. Pouvez-vous nous dire quelques mots au sujet de votre prédilection pour la peinture belge de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle ? Cette période présente-t-elle un rapport avec l’intérêt que vous accordez, dans divers essais, à la photographie ?

E.M. Au cours de mes études de philosophie à la Vrije Universiteit Brussel, de 1978 à 1982, j’ai découvert l’Art nouveau, le symbolisme et les autres tendances artistiques qui ont fleuri entre 1850 et les années trente du siècle passé. Alors que j’ai pratiqué assez tôt Baudelaire, poète et critique, j’ai pu étendre mes lectures à la Bibliothèque royale. Parallèlement, j’ai eu le bonheur de visiter quelques expositions très bien conçues – dont une consacrée à Fernand Khnopff (1) –, la maison de Victor Horta et nombre d’autres chefs-d’œuvre (en péril, il faut bien le dire). Bien vite, j’ai découvert les liens intimes qui existent entre les arts et la société. Quelques années plus tard, lorsque je me suis passionné pour la photographie actuelle et historique, la boucle était en quelque sorte bouclée. En 1989, j’ai commencé à publier dans les pages culturelles du quotidien flamand De Morgen ; tout naturellement je me suis tourné vers l’art autour de 1900 et la photographie. C’est ainsi que je me suis « spécialisé ».

J. Ensor, Mes écrits

D.C. Votre premier grand travail porte sur une figure très connue, James Ensor, peintre de Flandre qui a beaucoup écrit en français, dans une langue d’ailleurs aussi savoureuse que sin- gulière. Les biographies existantes étaient-elles trop lacunaires ? Convenait-il d’apporter un éclairage « flamand » ? Ou s’agissait-il d’abord pour vous d’écrire pour un public néerlan- dophone ?

D.C. Votre premier grand travail porte sur une figure très connue, James Ensor, peintre de Flandre qui a beaucoup écrit en français, dans une langue d’ailleurs aussi savoureuse que sin- gulière. Les biographies existantes étaient-elles trop lacunaires ? Convenait-il d’apporter un éclairage « flamand » ? Ou s’agissait-il d’abord pour vous d’écrire pour un public néerlan- dophone ?

E.M. L’idée de faire une biographie d’Ensor est venue de mon éditeur. Je connaissais bien sûr ce peintre ostendais, mais c’est en faisant des recherches plus approfondies que je me suis rendu compte de l’énorme lacune qui existe à son sujet et au sujet de bien d’autres artistes. Les travaux scientifiques et universitaires « tourné vers le grand public » sont pour ainsi dire inexistants. Une recherche méthodologique et complète comme a pu en mener le Musée Félicien Rops au sujet de l’artiste namurois n’existe pas pour les Ensor, Wouters, Spilliaert et autres Evenepoel. En dehors des périodes d’exposition, personne ne publie sur ces peintres. En ce qui concerne Ensor, ce sont des bénévoles et des « amateurs éclairés » qui ont fait l’essentiel du travail – par exemple mon ami Xavier Tricot. En néerlandais, il n’existait pour ainsi dire rien ! Avec ma biographie, j’ai voulu combler un certain vide, raconter une vie d’artiste dans son contexte culturel. Il s’agissait surtout de rassembler les données connues et de les traduire dans un langage accessible pour les non-initiés.

Quant à l’éclairage flamand, c’est une autre question. Pour moi, Ensor est bien évidemment ancré dans la tradition picturale et « mentale » du cru, mais il n’est pas Flamand – il ne parlait pas le néerlandais, uniquement le dialecte ostendais, et son père était Anglais. Ceci étant dit, bien des francophones m’ont demandé de faire traduire le livre. Ce qui à ce jour ne s’est pas réalisé, mon éditeur n’ayant pas encore trouvé un confrère avec qui s’entendre de l’autre côté de la frontière linguistique. Gallimard aurait montré à un moment donné un certain intérêt, mais ça n’a pas abouti.

D.C. Hors de Flandre, Rik Wouters est un artiste encore assez méconnu, et ce malgré par exemple la rétrospective de 2002 du Musée des Beaux-Arts de Bruxelles et l’exposition exceptionnelle qui se tient depuis 2011 à Malines. Pouvez-vous nous dire en quoi réside selon vous la singularité de son œuvre de peintre et de sculpteur ? Quel intérêt présentent ses écrits ?

D.C. Hors de Flandre, Rik Wouters est un artiste encore assez méconnu, et ce malgré par exemple la rétrospective de 2002 du Musée des Beaux-Arts de Bruxelles et l’exposition exceptionnelle qui se tient depuis 2011 à Malines. Pouvez-vous nous dire en quoi réside selon vous la singularité de son œuvre de peintre et de sculpteur ? Quel intérêt présentent ses écrits ?

E.M. Son œuvre est exceptionnelle : toute l’explosion des couleurs du fauvisme passe par lui ; comme dessinateur, il n’a pas son égal. Mais effectivement, à l’étranger il n’est pas connu. La France n’est pas une terre fertile pour des artistes étrangers. D’ailleurs, un pays qui a vu naître Matisse et l’école fauviste n’a pas besoin de Wouters…

Quant à ses écrits, n’oublions pas que s’il a certes laissé des lettres admirables de franchise et de simplicité, c’est surtout sa femme Nel (Hélène Duerinckx) qui a manié la plume : plusieurs versions de son autobiographie et quelques centaines de lettres adressées au collectionneur anversois Van Bogaert. Cet ensemble constitue un témoignage émouvant, qu’il convient toutefois de lire avec un certain recul : il s’agit d’une version personnelle des faits, sur de nombreux aspects et questions la seule dont nous disposions. Si ma biographie de Wouters a remporté un franc succès auprès de la critique et des lecteurs (4000 exemplaires vendus), cela tient surtout à un mariage entre art et drame personnel – le peintre est en effet décédé à 33 ans, dans la fleur de la vie.

D.C. Bruxelles occupe une certaine place dans vos deux premiers livres. Vous avez également consacré à cette métropole une « biographie ». En quoi considérez-vous ce travail comme novateur ? Quelle a été votre ambition en écrivant ces pages ? (2)

D.C. Bruxelles occupe une certaine place dans vos deux premiers livres. Vous avez également consacré à cette métropole une « biographie ». En quoi considérez-vous ce travail comme novateur ? Quelle a été votre ambition en écrivant ces pages ? (2)

E.M. J’ai surtout voulu démontrer que « le monde était petit » : quelques 250 ou 300 personnes – artistes, collectionneurs, politiciens, gens du monde des arts… – ont produit (ou fait circuler) énormément d’œuvres qui comptent parmi les plus intéressantes et passionnantes que nous connaissons. Tout ceci s’est passé dans une ville somme toute assez petite. J’ai essayé de préciser les liens qui se sont tissés entre ces gens, leurs connivences aussi. Je crois que c’est l’un des premiers livres, si ce n’est le premier, qui tente de brosser une telle vue d’ensemble. Évidemment, plutôt que d’ambitionner l’exhaustivité, je me suis attaché à repérer des « lignes » majeures et à cerner des thèmes essentiels.

D.C. Dans Le Siècle de Bruxelles, vous accordez une large place à l’ébullition des idées, autrement dit au contexte politique au sein duquel on pris place des phénomènes culturels majeurs, tout en prenant soin d’écrire que « l’art, la littérature, l’idéologie, les sciences ou encore la mode mènent chacun et chacune une existence propre ». En quoi une ville comme Bruxelles s’est-elle distinguée de Paris ou d’Amsterdam à la grande époque de l’anarchisme et au cours des décennies de la montée du socialisme ?

D.C. Dans Le Siècle de Bruxelles, vous accordez une large place à l’ébullition des idées, autrement dit au contexte politique au sein duquel on pris place des phénomènes culturels majeurs, tout en prenant soin d’écrire que « l’art, la littérature, l’idéologie, les sciences ou encore la mode mènent chacun et chacune une existence propre ». En quoi une ville comme Bruxelles s’est-elle distinguée de Paris ou d’Amsterdam à la grande époque de l’anarchisme et au cours des décennies de la montée du socialisme ?

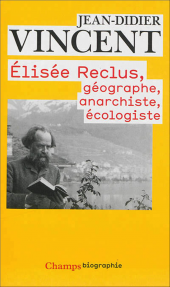

E.M. Bien sûr, Bruxelles n’était pas la seule capitale en effervescence culturelle à cette époque-là. À côté de Paris, Londres ou Berlin, nombre de villes plus petites ont connu un grand essor sur ce plan : Milan, Trieste, Glasgow… et Bruxelles. N’oublions pas que la Belgique était un pays très riche, ou, pour être plus précis, une contrée où évoluait une bourgeoisie tout à la fois bien éduquée, riche et « libérale » – en grande majorité des libres penseurs, plutôt de gauche. La proximité de Paris et le fait que le monde culturel était francophone ont permis aux idées de circuler. L’arrivée du géographe anarchiste Élisée Reclus et la création de l’Université Nouvelle (une scission gauchiste de l’U.L.B.) se sont déroulées dans un contexte artistique de qualité : les personnes qui visitaient les salons de La Libre Esthétique et collectionnaient des œuvres d’avant-garde étaient les mêmes que celles qui grimpaient sur les barricades idéologiques.

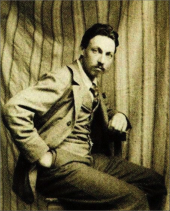

H. Evenepoel, 1895

D.C. Pour ce qui est de votre travail en cours sur Henri Evenepoel (rien de consistant ne semble avoir été écrit à son sujet depuis des décennies – une étude en anglais de Francis Edwin Hyslop en 1975 et celle plus ancienne encore et peu épaisse de Franz Hellens), existe-t-il des sources importantes en langue néerlandaise où l’essentiel de votre travail repose-t-il sur des documents en français ?

D.C. Pour ce qui est de votre travail en cours sur Henri Evenepoel (rien de consistant ne semble avoir été écrit à son sujet depuis des décennies – une étude en anglais de Francis Edwin Hyslop en 1975 et celle plus ancienne encore et peu épaisse de Franz Hellens), existe-t-il des sources importantes en langue néerlandaise où l’essentiel de votre travail repose-t-il sur des documents en français ?

E.M. Là aussi, tout mon travail repose sur des sources en langue française. Henri Evenepoel et sa famille étaient des Bruxellois francophones ; l’artiste a passé sept ans de sa courte vie – à sa mort, il avait 27 ans – à Paris. Les centaines de lettres à son père, à sa bien-aimée et à quelques amis sont rédigées en français.

D.C. Flandres-hollande accorde une grande place à la traduction. Pour vos différents ouvrages, vous avez été amené à traduire de nombreux passages de textes français en néerlandais (extraits de lettres, d’articles, etc.). Comment abordez-vous cet aspect de votre travail ? La traduction de passages en prose de James Ensor a-t-elle nécessité le recours à une stratégie particulière ?

E.M. J’essaie toujours de produire une traduction très lisible et même « enthousiasmante », plus qu’une traduction littérale – bien que je reste toujours fidèle au texte. Parfois, je préfère la paraphrase. Effectivement, pour Ensor j’ai choisi une approche un peu différente – je n’ai pas hésité à « ensoriser » ma prose, quitte à fabriquer des anachronismes, à créer des jeux de mots ou à faire des clins d’œil à des situations actuelles. J’adore ce genre de travail. Bien évidemment, il faut savoir doser. Pas question de procéder de cette façon pour Wouters ou Evenepoel !

(1) Fernand Khnopff, 1858-1921 : exposition Paris, Musée des arts décoratifs, 10 octobre-31 décembre 1979 ; Bruxelles, Musées royaux des beaux-arts de Belgique, 18 janvier-13 avril 1980 ; Hambourg, Kunsthalle 25 avril-16 juin 1980.

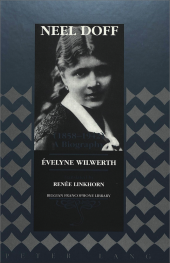

(2) Le Siècle de Bruxelles. Biographie d’une métropole 1850-1914 comprend 10 chapitres qui traitent respectivement de : Charles Baudelaire ; Victor Hugo et Juliette Drouet ; Verlaine et Rimbaud ; Auguste Rodin chez Edmond Picard et Judith Cladel ; l’aventure des XX et La Libre Esthétique ; Victor Horta, Henry van de Velde, Privat-Livemont et l’Art nouveau ; Ensor, les artistes et la critique de la société ; Neel Doff, Fernand Brouez et August Vermeylen ; les anarchistes à l’université, dans la rue et à la ferme ; en compagnie de J.-K. Huysmans et Théo Hannon, Félicien Rops et Octave Mirbeau. Au prologue et à l’épilogue viennent s’ajouter des cahiers photo, des notes, une bibliographie et un index des noms propres.

(2) Le Siècle de Bruxelles. Biographie d’une métropole 1850-1914 comprend 10 chapitres qui traitent respectivement de : Charles Baudelaire ; Victor Hugo et Juliette Drouet ; Verlaine et Rimbaud ; Auguste Rodin chez Edmond Picard et Judith Cladel ; l’aventure des XX et La Libre Esthétique ; Victor Horta, Henry van de Velde, Privat-Livemont et l’Art nouveau ; Ensor, les artistes et la critique de la société ; Neel Doff, Fernand Brouez et August Vermeylen ; les anarchistes à l’université, dans la rue et à la ferme ; en compagnie de J.-K. Huysmans et Théo Hannon, Félicien Rops et Octave Mirbeau. Au prologue et à l’épilogue viennent s’ajouter des cahiers photo, des notes, une bibliographie et un index des noms propres.

Eric Min présente son ouvrage sur Bruxelles

(vidéo et texte en néerlandais)