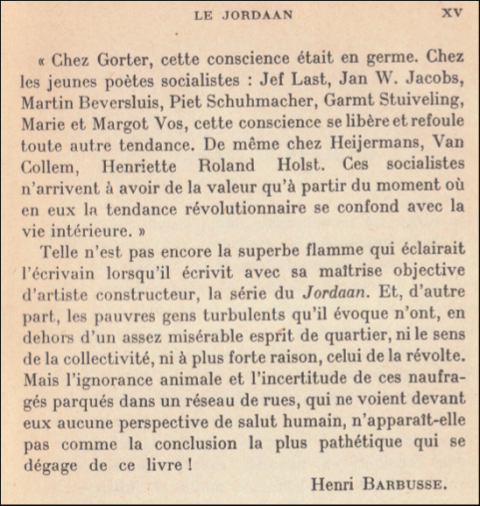

Isräel Quérido poète et guide

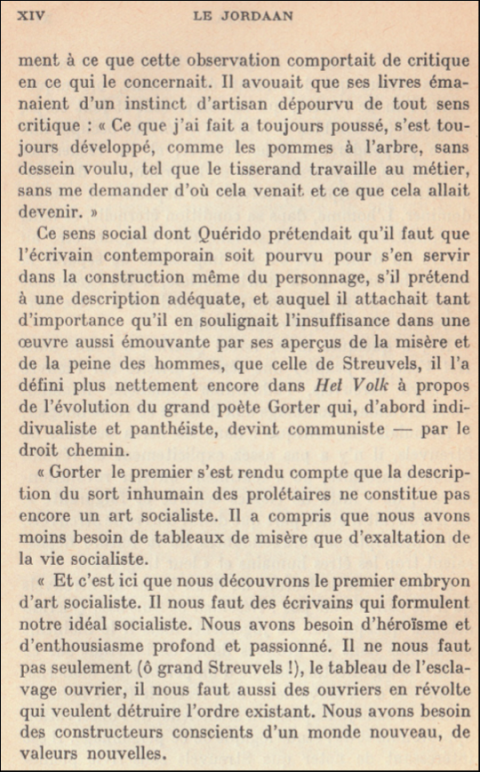

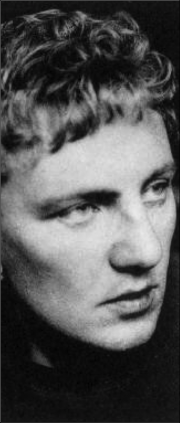

Henri Barbusse

préfacier et thuriféraire

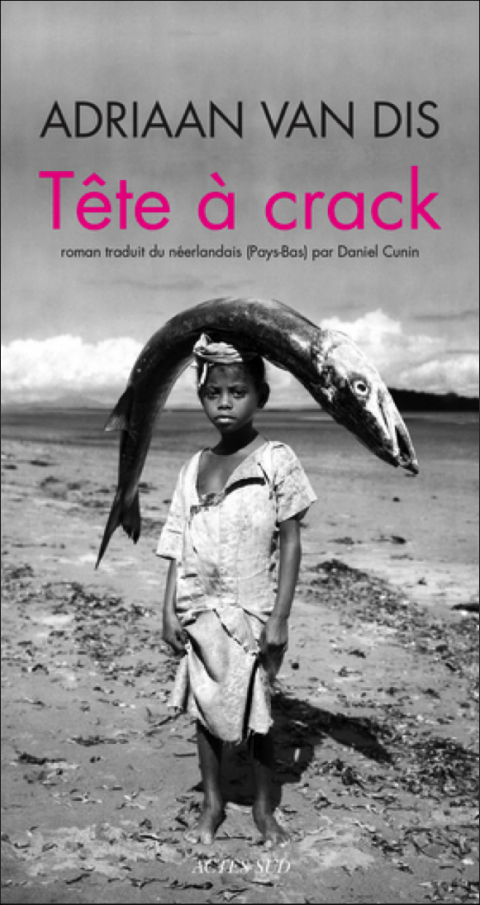

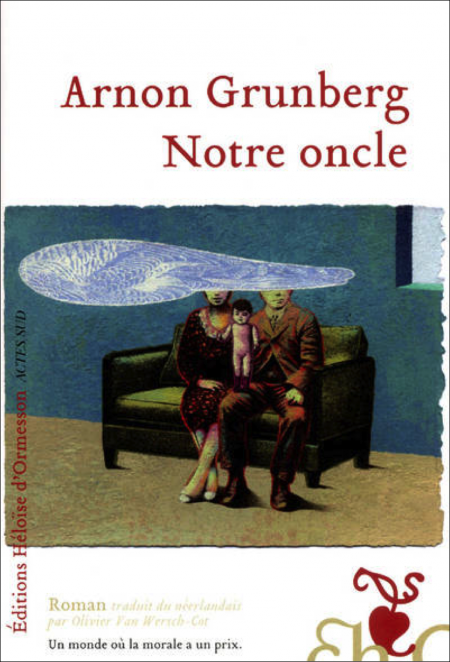

I. Querido, Le Jordaan, Paris, Rieder, 1932

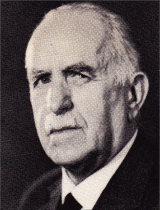

Parmi la vingtaine d’ouvrages préfacés par l’auteur engagé Henri Barbusse (1873-1935) se trouve la traduction française d’un roman néerlandais : Le Jordaan, premier tome d’une « épopée amstellodamoise » que l’on doit à Israël Querido (1872-1932). Ce juif d’origine portugaise, dont le frère Emmanuel* a fondé les éditions Querido qui existent toujours, naît dans un milieu relativement modeste. Il abandonne assez tôt l’école et suit une formation d’horloger avant de travailler dans l’industrie du diamant. Sa vocation de joailler sera de courte durée. Devenu journaliste, il étend sa culture livresque. Dès 1893, il publie son premier recueil de vers tout en s’affichant déjà dans des groupes de réflexion qui réunissent de jeunes ouvriers. Son échec en tant que poète le conduit à se diriger vers la critique littéraire en s’inspirant de Lodewijk van Deyssel et Remy de Gourmont ; en Hollande, c’est le francophile et sarcastique Conrad Busken Huet (La Haye 1826 – Paris 1886) qui avait donné ses lettres de noblesse à ce genre, mais en le fondant sur des exigences purement esthétiques. En 1897, Is. Querido réunit certaines de ses chroniques dans Meditaties over literatuur en leven, volume que mentionne H. Barbusse. Sous des pseudonymes, le jeune juif donne des articles à Le Rêve et l’Idée, la revue (rebaptisée Documents sur le naturisme, puis La Revue naturiste.) de Saint-Georges de Bouhélier et de Maurice Le Blond (futur gendre de Zola), dont Andries de Rosa – cotraducteur de De Jordaan – était le critique musical et dont certains numéros connurent une édition néerlandaise. À propos de l’engouement de ces deux jeunes Amstellodamois pour le fantasque Bouhélier, citons les considérations truculentes d’un contemporain : « De la dernière ‘‘manifestation d’art’’ de M. de Bouhélier nous n’en dirons rien sinon qu’elle est proprement stupide.

Is. Querido

« Parlons de l’homme, puisqu’aussi bien l’Odéon a rallumé cette veilleuse que d’aucuns prirent un moment pour une étoile. Il y a douze ou treize ans, Saint-Georges tenait ses assises au sous-sol du Clou, puis au Chat Noir, deux lugubres repaires de crétins infatués, de calicots jobards et aussi de très jeunes et naïfs potaches dont quelques-uns n’ont pas mal tourné. Saint-Georges était déjà le chef du naturisme. Un ‘‘manifeste’’ signé de lui avait paru en première page du Figaro. Le premier baiser de la gloire !

« Parlons de l’homme, puisqu’aussi bien l’Odéon a rallumé cette veilleuse que d’aucuns prirent un moment pour une étoile. Il y a douze ou treize ans, Saint-Georges tenait ses assises au sous-sol du Clou, puis au Chat Noir, deux lugubres repaires de crétins infatués, de calicots jobards et aussi de très jeunes et naïfs potaches dont quelques-uns n’ont pas mal tourné. Saint-Georges était déjà le chef du naturisme. Un ‘‘manifeste’’ signé de lui avait paru en première page du Figaro. Le premier baiser de la gloire !

« Ses disciples étaient alors deux Hollandais dont l’un, Andriès de Rosa, est, dit-on, permanent des diamantaires à la Bourse du travail ; Clément Rochel, quelques années plus tard directeur de la Culotte rouge (pour une fin !...), Eugène Montfort et – fidus achates – Maurice Leblond. […] Quelques-uns de ces naïfs se sont vite ressaisis : Gide entre autres qui, dans la Revue blanche, assomma le petit bon Dieu d’un article terrible, sans appel. Gide relevait toutes les incohérences, erreurs, cocasseries, fautes de syntaxe et d’orthographe, tous les non-sens, tous les termes impropres dont la prose de Bouhélier est émaillée. Gide terminait par cette apostrophe : ‘‘On me dira que je cherche des puces sur un lion. Non je cherche un lion sous des puces.’’ » (Flax, Les Hommes du jour, 30/01/1909, p. 6)

En 1897 également, Israël Querido devient membre du jeune SDAP (Parti social-démocrate des ouvriers). Lui qui, à 18 ans, avait tenté d’écrire un premier roman dans la veine de Gustave Aimard, se lance dans l’écriture de fresques naturalistes. Plus d’un critique relèvera ce qu’il doit à Zola, par exemple Dirk Coster (1887-1956), dans la chronique « Littérature néerlandaise » de L’Art libre (mai 1921, p. 20) : « dans ses descriptions de la vie sauvage du peuple », il atteint « une grandeur à la Zola, – qui serait adoucie par une humanité plus généreuse ». Levensgang (1901) évoque un milieu qu’il connaît bien, celui des diamantaires de la capitale batave. Pour écrire Menschenwee (1903), il applique de même la méthode zolienne en résidant dans une région de bulbiculteurs. Quant à Zegepraal (1904) et Kunstenaarsleven (1906), ils présentent une teneur plus autobiographique. Toutefois, sa prose le couvre de dettes bien plus que de succès. Dans un ouvrage postérieur – Misleide majesteit (1926) –, Is. Querido règle ses comptes avec ses ennemis et son frère, lequel s’en était pris à lui dans une de ses propres publications. En 1927, il fonde le périodique littéraire socialiste Nu (Maintenant) qui accueillera des plumes prestigieuses et se lance dans un nouveau  cycle romanesque : Het volk God's, grâce auquel il espérait restituer l’histoire des juifs d’Amsterdam. Mais hospitalisé pour une névrite, il meurt d’un arrêt cardiaque. On considère aujourd’hui que son étude « Remy de Gourmont, Balzac et Sainte-Beuve » fait partie de ce qu’il a écrit de mieux alors qu’une bonne part de l’œuvre a mal vieilli. Son essai fouillé sur Napoléon (1913) a été salué en son temps par la critique.

cycle romanesque : Het volk God's, grâce auquel il espérait restituer l’histoire des juifs d’Amsterdam. Mais hospitalisé pour une névrite, il meurt d’un arrêt cardiaque. On considère aujourd’hui que son étude « Remy de Gourmont, Balzac et Sainte-Beuve » fait partie de ce qu’il a écrit de mieux alors qu’une bonne part de l’œuvre a mal vieilli. Son essai fouillé sur Napoléon (1913) a été salué en son temps par la critique.

Napoleon, éd. 1913

La première partie de son cycle De Jordaan a donné lieu à quelques commentaires dans la presse de langue française. Écoutons un critique de la Bibliothèque universelle et Revue suisse (« Chronique hollandaise. Dernière œuvre d’Israël Quérido », septembre 1912, p. 630-632) qui, dès la parution du volume en néerlandais, soit vingt ans avant sa traduction en français, s’enthousiasmait : « Ce serait manquer à notre devoir de chroniqueur, si, à côté de ces manifestations diverses de la vie publique, nous ne signalions pas l’événement littéraire du jour, l’apparition du dernier livre d’Israël Quérido. Non pas que Quérido soit un nouveau venu ou un inconnu dans le monde des lettres hollandais. Il est sorti des rangs du prolétariat d’Amsterdam. Son père le mit en apprentissage chez un horloger, mais il n’y resta pas longtemps et devint ouvrier diamantaire. Un peu plus tard, il se fit joaillier. Il avait dix-neuf ans, il se maria, ses affaires périclitèrent et il connut la misère noire, le dénuement absolu. Au milieu de ces terribles épreuves, il ne s’abandonna point ; il se rejeta avec d’autant plus d’ardeur vers les lettres qui avaient été la passion de sa jeunesse et qui lui apparaissaient comme un gagne-pain. Autodidacte dans toute la force du terme, il étendit ses connaissances, s’assimila les langues étrangères et publia des études critiques et des romans. Balzac et Zola sont ses auteurs de prédilection, Balzac surtout, dont il admire la puissance créatrice. Son roman de début, Levensgang (Le Cours de la vie) est consacré au monde diamantaire qu’il avait traversé et dont il n’essaie pas de dissimuler les vices et les tares ; dans l’ouvrier Holtz, une âme ardente, agitée, généreuse, inquiète, on a voulu que Quérido se soit peint lui-même, anarchiste enflammé, puis désabusé, s’arrêtant au socialisme. À ce livre succéda Menschenwee (Douleur humaine), le roman de la terre, qui se divise en quatre parties, les saisons : Hiver, Printemps, Été, Automne. Son troisième volume,

La première partie de son cycle De Jordaan a donné lieu à quelques commentaires dans la presse de langue française. Écoutons un critique de la Bibliothèque universelle et Revue suisse (« Chronique hollandaise. Dernière œuvre d’Israël Quérido », septembre 1912, p. 630-632) qui, dès la parution du volume en néerlandais, soit vingt ans avant sa traduction en français, s’enthousiasmait : « Ce serait manquer à notre devoir de chroniqueur, si, à côté de ces manifestations diverses de la vie publique, nous ne signalions pas l’événement littéraire du jour, l’apparition du dernier livre d’Israël Quérido. Non pas que Quérido soit un nouveau venu ou un inconnu dans le monde des lettres hollandais. Il est sorti des rangs du prolétariat d’Amsterdam. Son père le mit en apprentissage chez un horloger, mais il n’y resta pas longtemps et devint ouvrier diamantaire. Un peu plus tard, il se fit joaillier. Il avait dix-neuf ans, il se maria, ses affaires périclitèrent et il connut la misère noire, le dénuement absolu. Au milieu de ces terribles épreuves, il ne s’abandonna point ; il se rejeta avec d’autant plus d’ardeur vers les lettres qui avaient été la passion de sa jeunesse et qui lui apparaissaient comme un gagne-pain. Autodidacte dans toute la force du terme, il étendit ses connaissances, s’assimila les langues étrangères et publia des études critiques et des romans. Balzac et Zola sont ses auteurs de prédilection, Balzac surtout, dont il admire la puissance créatrice. Son roman de début, Levensgang (Le Cours de la vie) est consacré au monde diamantaire qu’il avait traversé et dont il n’essaie pas de dissimuler les vices et les tares ; dans l’ouvrier Holtz, une âme ardente, agitée, généreuse, inquiète, on a voulu que Quérido se soit peint lui-même, anarchiste enflammé, puis désabusé, s’arrêtant au socialisme. À ce livre succéda Menschenwee (Douleur humaine), le roman de la terre, qui se divise en quatre parties, les saisons : Hiver, Printemps, Été, Automne. Son troisième volume, Zegepraal (Le Triomphe), à l’allure lyrique, obtint moins de succès ; le quatrième, Kunstenaarsleven (Vie d’artiste), plus psychologique, fut plus favorablement apprécié, mais sans ajouter grandement à sa réputation. Puis ce furent des essais critiques et on se demandait si l’écrivain original qu’on attendait n’était point épuisé et si l’épopée qu’il avait annoncée sur Amsterdam paraîtrait jamais. Ces craintes étaient vaines. Quérido s’était réfugié, comme autrefois Rembrandt, dans le quartier juif d’Amsterdam, le Jourdain, ainsi qu’on l’appelle ; il a vécu de la vie de ce quartier, étudiant ses passions, ses désirs, ses amours, ses haines, et il en revient avec un volume, Le Jourdain, qui a obtenu tout de suite un succès de librairie sans précédent. Édité par la Société de la bonne lecture, il a été vendu en quelques mois à 18 000 exemplaires ; l’ancien directeur du grand journal d’Amsterdam, le Handelsblad, M. Ch. Boissevain, qui n’est pourtant pas un fanatique de la nouvelle école littéraire, compare l’auteur aux plus grands classiques et le met à côté des maîtres de l’épopée. Non pas que l’affabulation présente rien d’extraordinaire ; ceux qui attendraient des événements dramatiques seraient déçus mais, comme un voyant, Quérido nous révèle la vie intense des enfants du vieux peuple, ainsi que les désignait le peintre Israël, avec leurs petitesses, leurs misères, leurs faiblesses, leurs grandeurs. Que de figures inoubliables, depuis le beau Karel, le Don Juan du quartier, jusqu’à la rude Neeltje, la femme de Burk, si bonne et si tendre pour ses enfants, jusqu’à la douce Lien, l’amoureuse de Barend qui, dans la joie de se donner, oublie tout ce qu’elle a vu dans sa maison, la famille manquant souvent de pain et sa mère à moitié assommée régulièrement par son ivrogne de père ! Ces portraits sont si saisissants qu’ils vous restent devant les yeux et qu’on passe par-dessus les expressions d’argot dont l’auteur a fait un si copieux usage qu’il a dû mettre à la fin de chaque chapitre un vocabulaire pour les expliquer. »

Zegepraal (Le Triomphe), à l’allure lyrique, obtint moins de succès ; le quatrième, Kunstenaarsleven (Vie d’artiste), plus psychologique, fut plus favorablement apprécié, mais sans ajouter grandement à sa réputation. Puis ce furent des essais critiques et on se demandait si l’écrivain original qu’on attendait n’était point épuisé et si l’épopée qu’il avait annoncée sur Amsterdam paraîtrait jamais. Ces craintes étaient vaines. Quérido s’était réfugié, comme autrefois Rembrandt, dans le quartier juif d’Amsterdam, le Jourdain, ainsi qu’on l’appelle ; il a vécu de la vie de ce quartier, étudiant ses passions, ses désirs, ses amours, ses haines, et il en revient avec un volume, Le Jourdain, qui a obtenu tout de suite un succès de librairie sans précédent. Édité par la Société de la bonne lecture, il a été vendu en quelques mois à 18 000 exemplaires ; l’ancien directeur du grand journal d’Amsterdam, le Handelsblad, M. Ch. Boissevain, qui n’est pourtant pas un fanatique de la nouvelle école littéraire, compare l’auteur aux plus grands classiques et le met à côté des maîtres de l’épopée. Non pas que l’affabulation présente rien d’extraordinaire ; ceux qui attendraient des événements dramatiques seraient déçus mais, comme un voyant, Quérido nous révèle la vie intense des enfants du vieux peuple, ainsi que les désignait le peintre Israël, avec leurs petitesses, leurs misères, leurs faiblesses, leurs grandeurs. Que de figures inoubliables, depuis le beau Karel, le Don Juan du quartier, jusqu’à la rude Neeltje, la femme de Burk, si bonne et si tendre pour ses enfants, jusqu’à la douce Lien, l’amoureuse de Barend qui, dans la joie de se donner, oublie tout ce qu’elle a vu dans sa maison, la famille manquant souvent de pain et sa mère à moitié assommée régulièrement par son ivrogne de père ! Ces portraits sont si saisissants qu’ils vous restent devant les yeux et qu’on passe par-dessus les expressions d’argot dont l’auteur a fait un si copieux usage qu’il a dû mettre à la fin de chaque chapitre un vocabulaire pour les expliquer. »

Eugène de Bock

Plus de dix ans après ces lignes, l’auteur et éditeur flamand Eugène de Bock (1889-1981) livre son avis sur les trois premiers volumes du roman de Querido qu’il prénomme Isidoor (« Chronique néerlandaise. Isidoor Querido », Europe,15 juillet 1923, p. 241-244) : « Les ancêtres d’Isidoor Querido, comme ceux de Spinoza, demandèrent il y a quelques siècles l’hospitalité de ce pays libre et accueillant. La coloration violente de sa vision trahit, d’ailleurs, ses origines. Prenez, dans son œuvre, une description de marché hollandais : vous y verrez de la pourpre et de l’or flamboyant ; et ceci est très loin des nuances et des subtilités assourdies de la peinture locale. Il sait souligner la parole de ses héros par la fièvre ou l’emportement du geste. II est d’une éloquence surprenante dans un pays dont le héros national s’appelle ‘‘le Taciturne’’. […] il a tout lu et tout étudié. Il a écrit sur la technique du billard et sur celle du piano. Il a abordé tous les sujets, non sans montrer une prédilection pour la musique, qui arrache de son cœur comme une pluie, comme un feu d’artifice de mots clairs et joyeux. Car le défaut de sa prose est de briller parfois d’un éclat trop vif, qui ne laisse rien dans la mémoire.

Plus de dix ans après ces lignes, l’auteur et éditeur flamand Eugène de Bock (1889-1981) livre son avis sur les trois premiers volumes du roman de Querido qu’il prénomme Isidoor (« Chronique néerlandaise. Isidoor Querido », Europe,15 juillet 1923, p. 241-244) : « Les ancêtres d’Isidoor Querido, comme ceux de Spinoza, demandèrent il y a quelques siècles l’hospitalité de ce pays libre et accueillant. La coloration violente de sa vision trahit, d’ailleurs, ses origines. Prenez, dans son œuvre, une description de marché hollandais : vous y verrez de la pourpre et de l’or flamboyant ; et ceci est très loin des nuances et des subtilités assourdies de la peinture locale. Il sait souligner la parole de ses héros par la fièvre ou l’emportement du geste. II est d’une éloquence surprenante dans un pays dont le héros national s’appelle ‘‘le Taciturne’’. […] il a tout lu et tout étudié. Il a écrit sur la technique du billard et sur celle du piano. Il a abordé tous les sujets, non sans montrer une prédilection pour la musique, qui arrache de son cœur comme une pluie, comme un feu d’artifice de mots clairs et joyeux. Car le défaut de sa prose est de briller parfois d’un éclat trop vif, qui ne laisse rien dans la mémoire.

« Ses œuvres, pourtant, ne manquent pas de fond, et je n’en veux d’autre preuve que celle dont je parlerai aujourd’hui, son gigantesque Jordaan, dont trois volumes de cinq cents grandes pages chacun, ont déjà paru.

« Jordaan. Epopée des bas-fonds d’Amsterdam, qu’il serait intéressant de comparer aux Mystères de Paris d’Eugène Sue. Querido connaît les habitants de ce quartier du Jordaan comme il connaîtrait ses frères et sœurs, car il a longtemps vécu parmi eux. Créatures sans Dieu, héroïques dans la misère, esclaves de leurs passions, n’ayant d’autre force que leur fougue, la fougue arbitraire et égoïste de leur vie sensuelle. Les héros de ce monde sont des bêtes magnifiques : Corry et le beau Karel. Il faut attendre le troisième volume pour voir le philosophe bossu Manus Peet passer au premier plan.

« Le Jordaan de Querido est d’une observation chaotique dans sa plénitude. L’auteur ne se contente pas de nous décrire un ménage, il nous en décrit douze, dont chacun fournirait la matière d’un roman. Parce qu’il anime son sujet, parce qu’il vit dans son roman, Querido va à l’encontre des peintures modernes pour qui l’art est tout entier ordonnance et discipline. Mais souvent, par le romantisme de sa vision, par le lyrisme de ses sensations, il atteint au sublime. Je pense à la scène des danseurs dans la rue, à la nuit sur le Zuiderzee, à l’asile de Frans Leerlap, à la ‘‘Turksche Wacht’’, cet antique guet-apens qui dépasse Rembrandt parce que le mouvement de la parole vivante vient s’ajouter au terrifiant clair-obscur de la description : Querido, ici, déploie les qualités des grands romantiques, et l’on ne peut que déplorer qu’il n’ait pas voulu introduire un peu de romantisme aussi dans la trame de son histoire, – qui reste moins une narration suivie qu’une série de descriptions et d’études de mœurs. L’amour trop exclusif de la ‘‘stemming’’, – de l’état d'âme – pèse encore sur la littérature hollandaise, et la prive d’audace et d’indépendance.

« Le Jordaan de Querido est d’une observation chaotique dans sa plénitude. L’auteur ne se contente pas de nous décrire un ménage, il nous en décrit douze, dont chacun fournirait la matière d’un roman. Parce qu’il anime son sujet, parce qu’il vit dans son roman, Querido va à l’encontre des peintures modernes pour qui l’art est tout entier ordonnance et discipline. Mais souvent, par le romantisme de sa vision, par le lyrisme de ses sensations, il atteint au sublime. Je pense à la scène des danseurs dans la rue, à la nuit sur le Zuiderzee, à l’asile de Frans Leerlap, à la ‘‘Turksche Wacht’’, cet antique guet-apens qui dépasse Rembrandt parce que le mouvement de la parole vivante vient s’ajouter au terrifiant clair-obscur de la description : Querido, ici, déploie les qualités des grands romantiques, et l’on ne peut que déplorer qu’il n’ait pas voulu introduire un peu de romantisme aussi dans la trame de son histoire, – qui reste moins une narration suivie qu’une série de descriptions et d’études de mœurs. L’amour trop exclusif de la ‘‘stemming’’, – de l’état d'âme – pèse encore sur la littérature hollandaise, et la prive d’audace et d’indépendance.

« Mais qu’elle est étonnante de vie et de vérité, cette Corry qui traverse les trois volumes comme une déesse cruelle ! Que nous la connaissons jusqu’au fond d’elle-même ! Manus Peet, à ses côtés, est le porte-parole de l’auteur. Je ne cacherai pas qu’il m’est plus sympathique au premier et au deuxième volumes qu’au dernier : au début, il est le sceptique, le philosophe infirme, vivant en marge d’un monde d’entremetteuses, de filles et de souteneurs ; puis son amour exaspéré pour Corry le pousse dans la solitude, et il découvre en lui un mystique, disciple de Ruysbroeck, de Böhme, d’Eckhart et surtout de l’Imitation de Jésus-Christ. Et alors, que de digressions ! Dissertations sur l’amour et le prolétariat prennent une place énorme, et il y a toutes sortes de remarques sur les chefs du socialisme hollandais qui sont, certes, très sensées et très profondes, mais qui sont aussi d’un intérêt trop local pour équilibrer des chapitres purement humains, et par là, très supérieurs au régionalisme hollandais. Toutes ces digressions finissent par masquer le thème principal : le sceptique Manus Peet retrouvant le chemin des hommes à travers son douloureux amour pour Corry. […] »

Lors de la parution de la traduction française - qui devait connaître semble-t-il plusieurs tirages -, les journaux partageant les idées révolutionnaires de Henri Barbusse firent l’éloge et de l’auteur et du roman : « Israël Querido est mort l’été dernier presque à la veille du jour où l’on devait fêter son soixantième anniversaire en Hollande. Sa disparition a pris dans son pays les proportions d’un deuil national.

Lors de la parution de la traduction française - qui devait connaître semble-t-il plusieurs tirages -, les journaux partageant les idées révolutionnaires de Henri Barbusse firent l’éloge et de l’auteur et du roman : « Israël Querido est mort l’été dernier presque à la veille du jour où l’on devait fêter son soixantième anniversaire en Hollande. Sa disparition a pris dans son pays les proportions d’un deuil national.

« Comment se fait-il qu’un écrivain de cette importance, si significatif du génie de son pays, et dont l’œuvre est une sorte d’épopée de la vie populaire à Amsterdam, soit encore inconnu en France ? Les difficultés de traduction, car une bonne partie du cycle de quatre gros volumes auquel appartient Le Jordaan est écrite en argot amstellodamois, l’expliquent dans une certaine mesure, mais il faut y voir une de ces lacunes inexplicables qui dans chaque pays se vérifient toujours en matière de traductions.

« L’effort de MM. Andriès de Rosa et Georges Rageot nous permet maintenant de juger à sa valeur le roman de Querido. Je ne dirai pas que la traduction soit de celles qui égalent parfois l’œuvre ou nous donnent l’impression de n’être plus des versions, comme Fabulet et d’Hummières l’avaient réussi pour Kipling. Mais le texte de MM. de Rosa et Rageot nous restitue tout le mouvement de la prose de Querido. Je n’ai pas besoin de savoir le hollandais pour sentir la verve, la truculence, le lyrisme gras et optimiste de l’auteur du Jordaan, et tout l’amour qu’il porte à son vieux port d’Amsterdam, sa familiarité avec la population spéciale qui y vit, son humanité, sa bonté. On ne saurait classer Querido parmi les naturalistes. Le sujet ici ne détermine pas le genre. Point de finasseries psychologiques, certes. Mais la simplicité, pour ne pas dire la trivialité des mœurs, est relevée par la poésie qu’Israël Querido met dans le décor, par ses descriptions de l’atmosphère, de l’air si spécial d’Amsterdam à toute heure du jour. Au fond, souvent les pages de ce romancier donnent l’idée d’une peinture. Et l’on songe à Rubens.

Bragua, par G. Aubert

« M. Henri Barbusse, dans l’excellente préface qu’il consacre à l’ouvrage, évoque d’autres noms de peintres, et plus grands peut-être : ‘‘La sarabande tragi-comique de la vie du quartier se déroule ainsi, documentaire comme du Téniers, pathétique comme du Breughel, poussée par masses comme de la fresque. » C’est assez dire la lignée spécifiquement flamande dans laquelle s’insère ce livre. À un autre moment M. Barbusse écrit, à propos de Querido : « Son rayonnement doit dépasser le cadre d’une littérature nationale et le dépassera dans la mise au point des temps, car son œuvre s’est dessinée une place visible dans l’histoire du réalisme. J’y souscris sans peine. » (Dominique Bragua, Europe, n° 123, 15/03/1933, p. 446-447.)

« M. Henri Barbusse, dans l’excellente préface qu’il consacre à l’ouvrage, évoque d’autres noms de peintres, et plus grands peut-être : ‘‘La sarabande tragi-comique de la vie du quartier se déroule ainsi, documentaire comme du Téniers, pathétique comme du Breughel, poussée par masses comme de la fresque. » C’est assez dire la lignée spécifiquement flamande dans laquelle s’insère ce livre. À un autre moment M. Barbusse écrit, à propos de Querido : « Son rayonnement doit dépasser le cadre d’une littérature nationale et le dépassera dans la mise au point des temps, car son œuvre s’est dessinée une place visible dans l’histoire du réalisme. J’y souscris sans peine. » (Dominique Bragua, Europe, n° 123, 15/03/1933, p. 446-447.)

Même engouement dans Le Populaire. Organe du Parti Socialiste (S.F.I.O.) : « Le grand écrivain naturaliste qu’était Israël Quérido devait passer de la peinture objective des misères humaines à la bataille contre ces misères. L’artiste devait se muer en partisan. ‘‘Il nous faut – écrivait-il à la fin de sa vie – des écrivains qui formulent notre idéal socialiste. Nous avons besoin d’héroïsme et d’enthousiasme profond et passionné. Il ne nous faut pas seulement le tableau de l’esclavage ouvrier, il nous faut aussi des ouvriers en révolte qui veulent détruire l’ordre existant.’’ Quand Quérido écrivit le livre dont Andriès de Rosa et Georges Rageot nous donnent aujourd’hui une version française, il n’était encore que l’observateur minutieux et attentif de la pauvreté et des vices qu’elle engendre. Mais il n’est pas difficile de démêler déjà, dans les tableaux qu’il trace de la peine des hommes, les traits annonciateurs de ses sentiments de protestation et de révolte. Le Jordaan, c’est le plus misérable des quartiers d’Amsterdam. Ruelles sordides, boutiques puantes, taudis empestés où s’entassent les familles nombreuses des travailleurs. Maladies, saleté, promiscuité, ivrognerie, violences, tout ce que les remous d’une société où le travail est exploité peuvent créer d’écume. Au milieu de quoi on étouffe, en attendant de s’indigner. Et l’on songe avec inquiétude tout ce qu’il faudra de propreté, de bonheur, de sécurité et de lumière pour que l’humanité puisse oublier un jour le long calvaire que le capitalisme lui a fait gravir. » (J.D. S., « Carnet du lecteur », 1er décembre 1932, p. 4.)

Pierre Lorson

En revanche, les Études, revue catholique d’intérêt général, par la voix du jésuite Pierre Lorson (1897-1954), font entendre un autre son de cloche : « Ce livre touffu veut être une fresque aux couleurs criardes, mais fidèles, représentant un quartier crasseux d’Amsterdam. Le travail et les plaisirs d’une population pauvre de pêcheurs, marins, ouvriers, petits com- merçants y sont évoqués sous le seul aspect extérieur et collectif et, de préférence, le plus sordide. C’est une galerie de marionnettes en haillons, maniées assez prestigieusement, malgré leur nombre, mais en qui, grâce à Dieu, les Hollandais d’Amsterdam ne se reconnaîtraient pas, malgré les prétention ‘‘documentaires’’ de l’auteur et de l’école dont il se réclame. M. Barbusse, qui a écrit une Préface enthousiaste à ce livre, le rapproche de Zola. C’est assez dire que c’est un livre morne, pesant, long, partial. » (01/1933, p. 508-509).

En revanche, les Études, revue catholique d’intérêt général, par la voix du jésuite Pierre Lorson (1897-1954), font entendre un autre son de cloche : « Ce livre touffu veut être une fresque aux couleurs criardes, mais fidèles, représentant un quartier crasseux d’Amsterdam. Le travail et les plaisirs d’une population pauvre de pêcheurs, marins, ouvriers, petits com- merçants y sont évoqués sous le seul aspect extérieur et collectif et, de préférence, le plus sordide. C’est une galerie de marionnettes en haillons, maniées assez prestigieusement, malgré leur nombre, mais en qui, grâce à Dieu, les Hollandais d’Amsterdam ne se reconnaîtraient pas, malgré les prétention ‘‘documentaires’’ de l’auteur et de l’école dont il se réclame. M. Barbusse, qui a écrit une Préface enthousiaste à ce livre, le rapproche de Zola. C’est assez dire que c’est un livre morne, pesant, long, partial. » (01/1933, p. 508-509).

Relevons au passage que, dans le Mercure de France du 15 décembre 1919, Jan L. Walch a consacré quelques pages à Is. Querido à l’occasion de la parution du roman De oude waereld I: Het land van Zarathustra (1918).

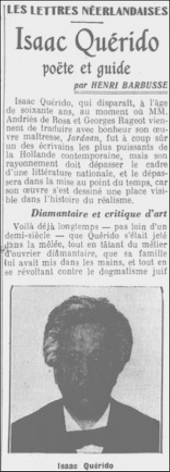

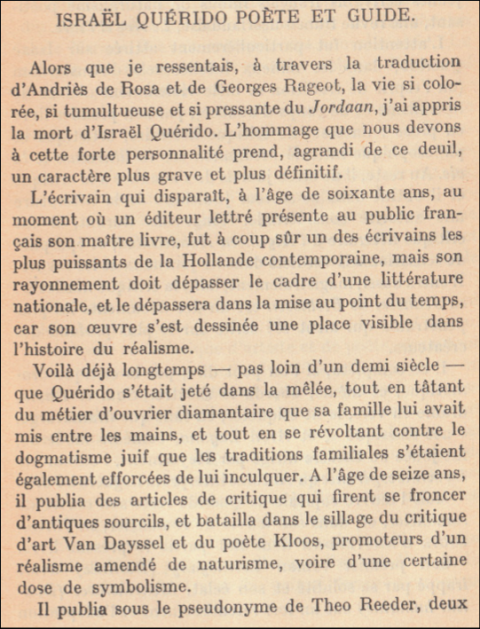

Les traducteurs de De Jordaan, en particulier le Néerlandais Andriès de Rosa, feront l’objet d’un prochain développement. La préface de Barbusse qui suit, accompagnée de quelques notes, présente un contenu en grande partie similaire à celui de l’article que l’écrivain communiste donna le 15 octobre 1932 – soit l’époque de la parution de Le Jordaan – aux pages 1 et 6 des Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques, l’hebdomadaire commettant d’ailleurs une petite erreur sur le prénom de l’écrivain (l’abréviation Is. s’étant transformée en Isaac au lieu d’Israël).

(D .C.)

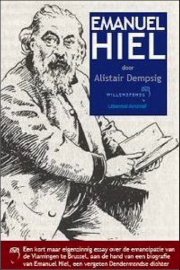

* À l’occasion du centenaire de la fondation de cette maison paraîtra en 2015 une biographie d’Emmanuel Querido de la main de l’écrivain Willem van Toorn. Cet ouvrage accordera une place aux relations conflictuelles entre l’éditeur et son frère écrivain.

NOTES

p. V : Van Dayssel : il s’agit en réalité de Lodewijk van Deyssel (1864-1952), figure majeure du Mouvement des années 1880, fils de l’homme de lettres J. A. Alberdingk Thijm ; sur Willem Kloos : ici.

p. VI : Sur Saint-Georges de Bouhélier, voir le petit livre rédigé en langue française que lui a consacré Andries de Rosa, cotraducteur de De Jordaan : Saint-Georges de Bouhélier et le naturisme,1910.

Les Meditaties over literatuur en leven (Méditations sur la littérature et la vie) datent de 1897, De jeugd van Beethoven (La Jeunesse de Beethoven) de 1919, Saul en David (Saül et David) de 1914, Aron Laguna de 1917, Levensgang (Cours de la vie) de 1901 et Menschenwee de 1903.

Sur le dramaturge Herman Heijermans : ici et ici.

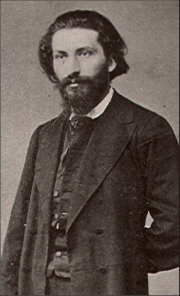

Israël Querido

p. VII : De oude waereld I: Het land van Zarathustra. Koningen (Le Vieux monde, I : Le pays de Zarathoustra. Rois) date de 1926, Het volk Gods (Le Peuple de Dieu) de 1932. Les volumes de la tétralogie De Jordaan: Amsterdamsche epos (Le Jourdain : Épopée amstellodamoise) ont paru respectivement en 1912, 1914, 1922 et 1924.

p. VII : De oude waereld I: Het land van Zarathustra. Koningen (Le Vieux monde, I : Le pays de Zarathoustra. Rois) date de 1926, Het volk Gods (Le Peuple de Dieu) de 1932. Les volumes de la tétralogie De Jordaan: Amsterdamsche epos (Le Jourdain : Épopée amstellodamoise) ont paru respectivement en 1912, 1914, 1922 et 1924.

p. XIII : Stijn Streuvels (1871-1969), un des plus grands romanciers flamands dont certaines œuvres sont traduites en français.

p. XIV : Herman Gorter (1864-1927) : poète et militant communiste. On pourra lire certains de ses poèmes dans l’Anthologie Poètes néerlandais de la modernité.

p. XV : Jef Last (1898-1972), connu en France pour avoir été l’ami d’André Gide. Ce dernier a signé la préface et contribué à la traduction de Zuyderzée, premier roman néerlandais paru en langue française aux éditions Gallimard (1938).

Jan Willem Jacobs (1895-1967), poète socialiste aujourd’hui oublié.

Martin Beversluis (1894-1966), poète et romancier. Socialiste puis communiste, il a adhéré pendant la guerre au mouvement national-socialiste hollandais (NSB).

Piet Schuhmacher : sans doute l’activiste et journaliste, fondateur et rédacteur de De Nieuwe Stem (1918-1919).

Garmt Stuiveling (1907-1985) : universitaire et homme de lettres, figure importante de la social-démocratie.

Marie Vos (1897-1994) et Margot Vos (1891-1985) : poètes et auteurs pour la jeunesse, aujourd’hui oubliées.

Abraham van Collem (1858-1933) : poète socialiste.

Henriette Roland Holst (1869-1952) : poète et grande figure du socialisme néerlandais, tante du poète Adriaan Roland Holst (1888-1976) dont les recueils Voorbij de wegen et Een winter aan zée ont été traduits en français.

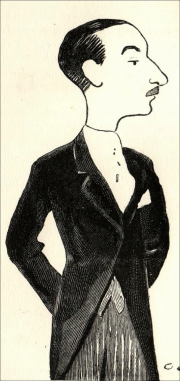

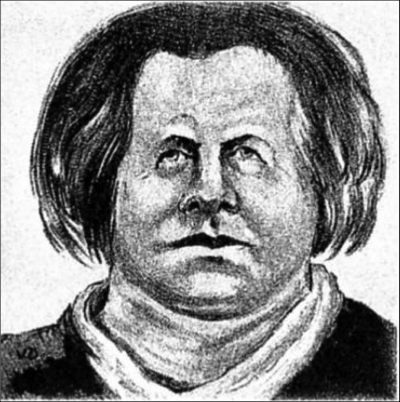

Is. Querido, caricature de Theo van Doesburg, 1910

Grâce à de subtils éclairages,

Grâce à de subtils éclairages,

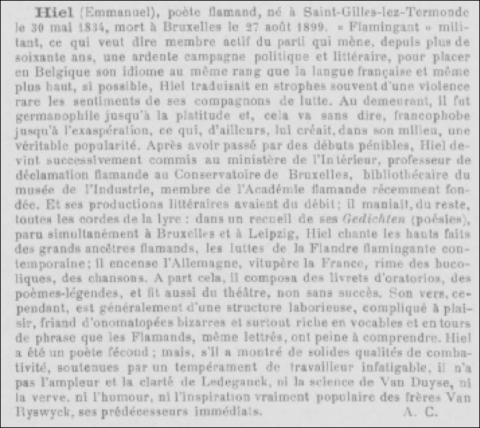

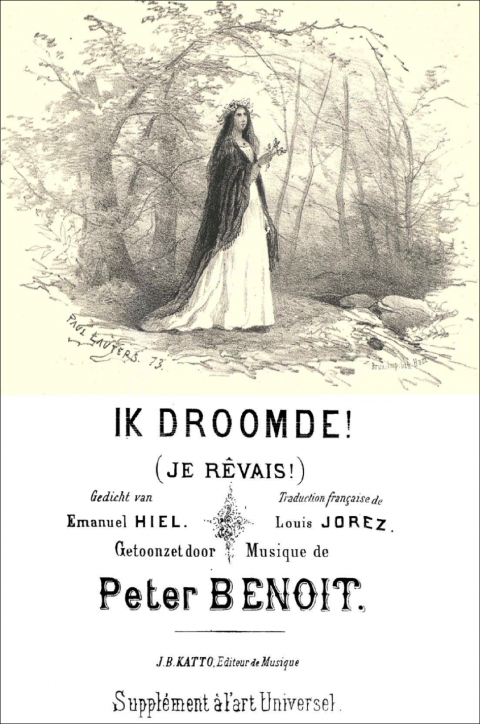

Issu d’un milieu très modeste, ce flamingant emporté est parvenu à se mêler aux cercles intellectuels de sa contrée, se liant par exemple d’amitié avec le compositeur

Issu d’un milieu très modeste, ce flamingant emporté est parvenu à se mêler aux cercles intellectuels de sa contrée, se liant par exemple d’amitié avec le compositeur

(4)

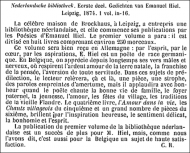

(4)  En 1867, il entra au conservatoire royal de Bruxelles en qualité de professeur de déclamation flamande et deux ans après, en 1869, il était nommé bibliothécaire au Musée Royal de l’Industrie, puis à l’École Industrielle de la ville.

En 1867, il entra au conservatoire royal de Bruxelles en qualité de professeur de déclamation flamande et deux ans après, en 1869, il était nommé bibliothécaire au Musée Royal de l’Industrie, puis à l’École Industrielle de la ville.  Quelques mois après, Emmanuel Hiel composa le poème d'une cantate, De Wind (le Vent) qui fut couronné et dont M. J. Van den Eeden fit la musique.

Quelques mois après, Emmanuel Hiel composa le poème d'une cantate, De Wind (le Vent) qui fut couronné et dont M. J. Van den Eeden fit la musique.

‘‘L’important, c’est de ne pas vivre en Belgique, car j’y suis trop près de ma nature flamande : une combinaison de goinfrerie et de mysticisme. Et puis, c’est un pays trop étriqué. La religion catholique envahit tout.’’

‘‘L’important, c’est de ne pas vivre en Belgique, car j’y suis trop près de ma nature flamande : une combinaison de goinfrerie et de mysticisme. Et puis, c’est un pays trop étriqué. La religion catholique envahit tout.’’ Écrit par un poète devenu conservateur d’un petit musée d’art contemporain, le scénario est revu par un touche-à-tout, puis proposé pour remaniement à des Anglais, avant d’être remis entre les mains d’un écrivain populiste qui se veut au-dessus de la mêlée, mais meurt de dépit de n’avoir pas obtenu le prix Michelin de la ville de Termonde. Ajoutons à cela un acteur parasite, une nymphomane, un ministre sous Valium, un producteur omniscient, quelques ratés, une foule de cabotins, et nous avons un tableau à la James Ensor où Axel Le Sourt, le poète obèse, promène sur des masques grimaçants son regard désenchanté. La belladone, plante vénéneuse a baies noires, est aussi un liquide que les belles dames se mettent dans les yeux pour mieux voir, au risque d’en être aveuglées : ‘‘Je ne me réjouis, disait Céline, que dans le grotesque aux confins de la Mort. Tout le reste est vain.’’ »

Écrit par un poète devenu conservateur d’un petit musée d’art contemporain, le scénario est revu par un touche-à-tout, puis proposé pour remaniement à des Anglais, avant d’être remis entre les mains d’un écrivain populiste qui se veut au-dessus de la mêlée, mais meurt de dépit de n’avoir pas obtenu le prix Michelin de la ville de Termonde. Ajoutons à cela un acteur parasite, une nymphomane, un ministre sous Valium, un producteur omniscient, quelques ratés, une foule de cabotins, et nous avons un tableau à la James Ensor où Axel Le Sourt, le poète obèse, promène sur des masques grimaçants son regard désenchanté. La belladone, plante vénéneuse a baies noires, est aussi un liquide que les belles dames se mettent dans les yeux pour mieux voir, au risque d’en être aveuglées : ‘‘Je ne me réjouis, disait Céline, que dans le grotesque aux confins de la Mort. Tout le reste est vain.’’ »