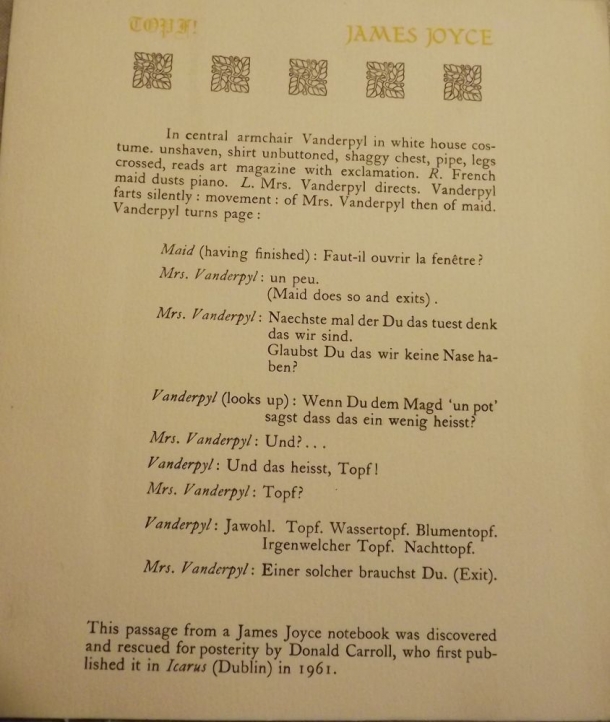

L'Histoire de ma sexualité

Le premier roman de Sofie Lakmaker

De geschiedenis van mijn seksualiteit

Amsterdam, Das Mag, 2021

Née en 1994 à Amsterdam, Sofie Lakmaker vient de faire son entrée en littérature en donnant un premier roman très remarqué. Jusqu’à présent, elle se manifestait comme chroniqueuse dans la presse. À 17 ans, garçon manqué constatant qu’elle ne pourrait accomplir son rêve – devenir footballeuse professionnelle –, elle a cherché à se transformer en femme séduisante. Sa coiffure devenant une obsession, son attirance pour les femmes s’affirmant, elle est allée au-devant d’un nouvel échec, d’une nouvelle désillusion. Lui restait dès lors à exceller dans un autre domaine : l’écriture, une fois ses études de philosophie terminées.

De geschiedenis van mijn seksualiteit est un roman très différent de celui d’Arthur Dreyfus : Histoire de ma sexualité (Gallimard, 2014), ne serait-ce que parce que celui-ci traite du corps tel que le perçoit un garçon avant de connaître les ébats sexuels tandis que l’histoire de Sofie, jeune femme qui préfère les femmes, commence par sa défloration. On l’aura deviné, le titre est une allusion à un autre livre paru chez Gallimard : Histoire de la sexualité de Michel Foucault. Alors que le philosophe explore sans relâche nos tentatives d’approcher la vérité non sans laisser la vérité pour ce qu’elle est, alors qu’il regarde ce qui ne va pas dans la société, la romancière procède de même mais en se focalisant sur sa vie sexuelle et intime bien plus que sur la société elle-même. Il n’en demeure pas moins que le lecteur est invité à évoluer dans un microcosme qui restitue bien certains aspects et facettes des existences que mènent bon nombre de jeunes Amstellodamois.

Il se trouve que la narratrice, qui se présente sous le nom de Sofie Lakmaker, se sent bien plus homme que femme, non sans se dire féministe. Sa quête d’identité en est d’autant plus compliquée. On comprend que le roman se nourrit en grande partie d’éléments autobiographiques (dont le moins marquant n’est pas le décès de la mère). La fluidité de l’écriture est renforcée par une bonne dose d’humour, d’absurde et d’intrépidité de laquelle se dégage une réelle bravoure et une quête incessante d’équilibre entre doutes et confiance en soi.

L’histoire s’ouvre par la perte de la virginité de Sofie ; elle se referme par une visite à l’hôpital : la jeune femme aspire à perdre sa poitrine avant de songer à une étape plus radicale. Une étape qui pourrait faire l’objet d’un prochain roman.

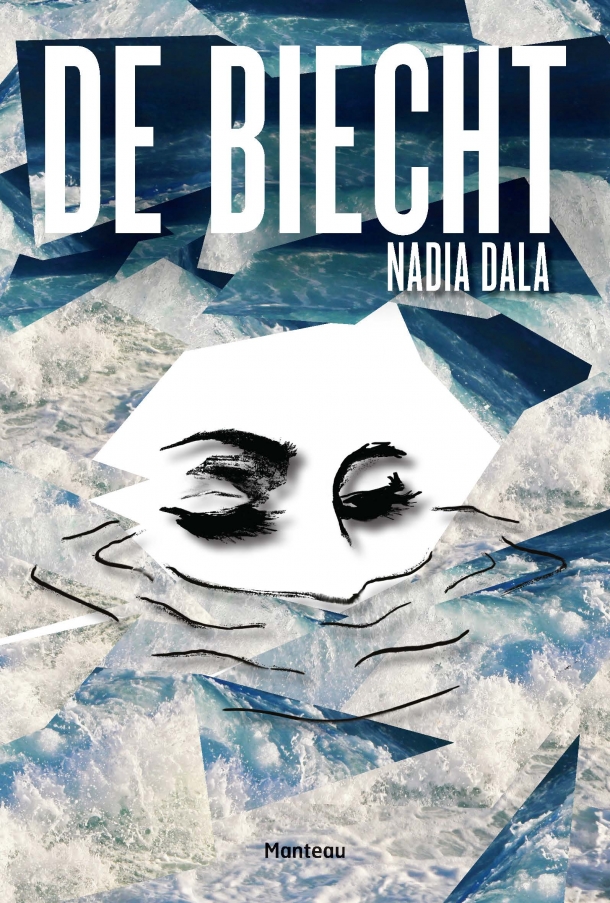

photo : Willemieke Kars

Le début du roman en traduction

Prologue

Ma mère, juive de père

Ma mère disait toujours : « Nos amis ne sont pas riches, ils ont tout simplement acheté une maison au bon moment. » Exactement au bon moment, mes parents ont eux aussi acheté une maison : au numéro 7 de la Jacob Obrechtstraat, en plein Oud-Zuid, à deux pas du Vondelpark, à trois enjambées du Concertgebouw. Quelqu’un a dit un jour : il y a deux catégories de personnes qui vivent dans ce quartier d’Amsterdam : les riches m’as-tu-vu et les juifs intellos. Nous, me persuadait-on, nous ne sommes pas des riches m’as-tu-vu, nous ne sommes pas non plus juifs – ma mère n’étant juive que de père. Et lorsqu’il m’arrivait de demander à mon propre père ce que c’était, un intello, il me répondait : « Wilfred Oranje est le seul intello qui soit. »

Durant ma vingtième année, il m’a été donné de passer quelque temps dans le petit logement de Wilfred Oranje, lequel était mort entre-temps. Le matin, au réveil, j’ouvrais les yeux sur des centaines d’éditions de Sigmund Freud, les allemandes, d’autres en plein de langues différentes dont, bien entendu, les œuvres complètes traduites en néerlandais par l’ancien occupant des lieux. Entre ces murs, je n’ai guère tenu le coup très longtemps. Moi aussi, je voulais devenir un intello, mais à chaque fois que je me plongeais dans un bouquin, je m’endormais. Ainsi va la vie : si jamais je reste le regard rivé sur les pages écrites par un homme qui ressemble à Sigmund Freud, je pique bientôt un roupillon.

Entre mes dix-huit et mes vingt-deux ans, je me suis efforcée d’absorber toutes sortes de Sigmund Freud ; de ces multiples tentatives me reste en réalité une seule impression qu’il m’est possible de décrire en termes clairs : je n’étais pas Sigmund Freud. En termes plus précis : je n’étais pas un homme, mais une femme. Pour moi, être une femme – ça n’allait pas de soi. Ils voulaient que je me laisse pousser les cheveux. Certes, personne ne me l’a jamais dit à voix haute, mais quand les gens veulent vous faire avaler autre chose qu’une couleuvre, ils ne font généralement pas usage de leur bouche. Ils vous le font comprendre.

Depuis, j’ai les cheveux très courts et je fais partie d’un groupe de discussion pour transgenres. Vous tenez à en savoir plus ? Téléphonez-moi. À ce propos, je ne suis en rien une personne transgenre, juste quelqu’un qui aime beaucoup pénétrer les femmes et qui en a marre, dans cette visée, d’acheter à tour de bras des appareils. Ces bricoles coûtent la peau des fesses. En outre, la moitié du temps, on ne sait pas dans quoi on se lance car l’onéreux machin se fiche de travers. Vous savez ce dont j’ai ma claque ? Les bricoles de traviole.

Bien entendu, j’aurais pu lire des bouquins écrits par des auteurs qui ne ressemblent pas à Sigmund Freud – des femmes, par exemple, ou des hommes de couleur. Mieux encore : des femmes de couleur. Le problème, c’est qu’aucune ne fait partie des classiques, du « canon ». Ce damné canon ! Mais j’entends déjà ces mots traverser votre cerveau : « Virginia Woolf n’appartient-elle pas au canon ? Et James Baldwin alors ?... » Pour vous répondre en toute franchise : du second, je caresse toujours le projet d’acheter un bouquin ; quant à la première, ses romans ont eux aussi un effet soporifique sur moi. Peu après qu’elle achète ces satanées fleurs, je m’endors.

Alors que j’avais plus ou moins dix-sept ans, l’idée de devenir un génie m’est venue. L’ennuyeux, en ce qui concerne la génialité, c’est que c’est le même cas de figure que pour l’homosexualité : on ne le devient pas, on se rend compte qu’on en est un. Du moins, c’est ce qu’ils disent. Pour moi, à l’époque, tous les génies étaient simplement des gens capables – plutôt que de répondre au téléphone lorsque le monde les sollicitait une énième fois – de se concentrer sur une chose que ce même monde se trouvait attendre. Quoi qu’il en soit : moi aussi, je laissais souvent le téléphone sonner sans répondre, à tel point qu’à un moment donné, mes copines ont baissé les bras. Elles se sont mises à cancaner à mon sujet. Racontant que je n’étais bonne à rien, qu’il ne faisait guère de doute que j’étais lesbienne, étant donné ma façon de reluquer Zahra. Elles avaient raison – sur tous les fronts.

Mes copines m’ayant laissé tomber, j’ai commencé à traîner de plus en plus avec Félix et Chiel. De notre lycée classique « blanc » et « catégoriel », ils étaient les plus blancs et les plus catégoriels, ce qui n’était pas pour me déplaire. Pendant les intercours, Chiel se contentait en général d’une seule phrase : « Y nous prennent pour des buses ? », Félix de hocher la tête de haut en bas. Moi de l’imiter sans savoir au juste de quoi il retournait. Je savais seulement qu’il avait raison, car c’est là leur apanage aux types blancs et catégoriels. Pour ma part, il m’est rarement arrivé d’avoir raison, ce qui, au bout d’un certain temps, m’a foutrement défavorisée.

À vrai dire, en tout, j’ai été à côté de la plaque. En matière de garçons et en matière de filles, en matière de bonnes réponses et, plus capital encore : en matière de bonnes questions. On a beau détenir toutes les réponses possibles et imaginables, quand on ne détient pas la bonne question, on ne fait que parler dans le vide. Cela, j’ai fini par le découvrir. Ce que j’ai fini par découvrir, c’est qu’il y a des réponses qui précèdent une question donnée. Et tant que ces réponses ne sont pas correctes, on n’a qu’une chose : on a tort.

I

Ma sexualité en toutes lettres

Walter le Consultant en Recrutement

Ma sexualité en toutes lettres, en un mot : j’ai toujours cherché quelqu’un qui fermerait portes et fenêtres, qui me dirait : voilà, allons-y. Plus concrètement : j’ai d’abord flashé sur les hommes, puis sur les femmes, bien sûr depuis toujours sur les femmes, sur Muriel, la rousse aux longues jambes, qui me donnait des cours particuliers… sur qui n’ai-je pas flashé en fait ? Cependant, je gardais soit les yeux, soit autre chose, crucialement fermés. Au fond, là n’est pas la question.

J’ai été déflorée par Walter le Consultant en Recrutement, ce sur quoi je ne souhaite pas m’étendre. Il votait VVD : quand je n’arrivais pas vraiment à mouiller, je m’efforçais de songer à ce parti, à cause de l’étrange connexion qui existe entre excitation et détestation.

J’ai été déflorée rue Sarphati, dans une habitation qui donne sur la Weesperplein, à la façade de laquelle saille la hampe d’un drapeau. Aussi je la reconnais quand je passe à vélo dans le coin : ça me rappelle l’épaisse et envahissante érection de Walter. Walter était un amour. Le soir où ça s’est produit, il m’a dit : « Je crois bien que je suis plus nerveux que toi. » Plus nerveux que moi, il l’était. Pour être honnête, je n’en avais rien à foutre.

Ma virginité, je tenais à la perdre pour tourner la page de ma C.D. Ma C.D. – c’est-à-dire : ma Consistante Défloration. La plupart des heures de cours, je les passais au Coffee Company en compagnie de Milan ; on n’arrêtait pas de parler de ma future C.D. et de son C.D., son futur Consistant Dépucelage. Notre propos tournait surtout autour de la période frivole et dissolue qui s’ensuivrait. Notre C.D. nous servirait de couverture à l’égard de nos enfants qui ne manqueraient pas de nous demander un jour : « Au fait, avec qui t’as couché la toute première fois ? » On serait à même de leur fournir une réponse tout à fait décente.

Milan a fini par perdre son pucelage dans des chiottes du Centre Médical Universitaire – il venait d’entamer ses études de médecine. Moi, j’ai donc été dépucelée par Walter au cours de la nuit du 1er au 2 septembre 2011. Lui et moi, on a continué à se voir pendant un certain temps, non parce que je goûtais vraiment nos échanges, mais parce que jugeais nécessaire de renforcer la consistance.

On avait fait connaissance au café Mazzeltof, dans les minutes ayant suivi mon envoi d’un texto à Matthijs van Nieuwkerk, l’homme avec lequel je voulais en réalité coucher. Mais celui-ci n’a jamais répondu à mon message. Je tenais son numéro de mon frère qui connait beaucoup de monde. À dix-sept ans, c’est là ce à quoi j’aspirais : baiser et connaître beaucoup de monde.

Afin de bien me concentrer sur le texto que je voulais envoyer à Van Nieuwkerk, je m’étais éclipsée dans un snackbar au coin de la rue. De retour au Mazzeltof, mes yeux sont tombés sur Walter, debout au bar ; je l’ai immédiatement embrassé sur la joue. Au fond du café, Betsie m’attendait. Je l’ai rejointe : « C’est lui qui va faire l’affaire. » Depuis que je voyais Betsie, fille un rien plus jolie que moi, sortir en sa compagnie était un enfer. Je faisais systématiquement office de second choix. Voilà pourquoi il me revenait de faire croire aux hommes qu’il n’y avait qu’une seule option : moi, Sofie Lakmaker.

Pour tenir Betsie hors de la vue de Walter, je me suis proposée de renouveler nos consommations. Au bar, j’ai essayé d’établir un contact visuel avec lui. Il m’a regardée dans les yeux, l’air sacrément angoissé ; pour le rassurer, je lui ai offert la bière destinée à ma pote. « On pourrait se rouler une pelle », je lui ai dit. « J’aime pas les femmes qui font du rentre-dedans », il a répondu. J’ai hoché la tête, et on a commencé à se rouler une pelle.

On s’est retrouvés une semaine plus tard au Lempicka. Dans ce bar, il m’a raconté qu’il était originaire du Limbourg, de Heerlen plus précisément, et que son grand-père avait découvert qu’il est possible de recycler l’huile de friture en biodiesel. Trouvaille qui expliquait la présence d’une piscine dans le jardin de ses parents. Je lui ai raconté qu’une fois le lycée terminé, je voulais faire des études de philosophie. Cette confidence lui a fait dire que j’étais de gauche. Ce à quoi j’ai rétorqué qu’il était de droite, puis je lui suggéré qu’on aille chez lui.

Debout, assis, allongés sur le lit, on s’est embrassés pendant un bon moment ; au bout d’un quart d’heure, j’ai dit : « Allez, faisons ce qu’on a à faire. » Walter était en proie aux affres de la mort ; moi aussi d’ailleurs, mais j’estimais que je n’avais pas de temps à perdre. Il avait vingt-six ans, moi dix-sept, et c’est ça qui est fou : plus on a de temps, plus on se sent pressé. Je me souviens qu’il portait un caleçon un peu trop moulant, qui se fit plus moulant encore à mesure que s’esquissait sa semi-érection. En réalité, c’était son truc, la semi-érection, voilà pourquoi il lui fallait à chaque fois se branler avant de passer à l’action. Il y a eu un laps d’une ou deux minutes au cours duquel il a tenu à ce que je m’en charge, mais apparemment je n’ai pas mis assez de délicatesse pour tirer là-dessus.

Certaines de mes copines étaient sorties très déçues de leur défloration. Elles disaient immanquablement : « C’était que ça ?... » Moi, j’ai trouvé ça dingue. Non tant au sens strictement positif du terme qu’à celui qu’on attribue à une catastrophe aérienne : ça dépasse l’entendement, on est en plein doute : sera-t-on jamais à même de raconter ce qu’on a vécu ? La bite de Walter était partout. Au bout d’un moment, il m’a dit : « Je veux qu’tu lui fasses un bisou. » J’ai trouvé ça grotesque, mais j’ai tout de même obtempéré. Si l’on s’abstient à chaque fois de faire ce qui nous paraît grotesque, on n’arrive jamais à rien.

Après avoir éjaculé, Walter m’a dit : « Promets-moi qu’on fera plus jamais ça comme ça ? » Il voulait parler du fait qu’on n’avait pas utilisé de capote. Pourquoi ? je ne m’en souviens pas – il serait faux d’affirmer que ça s’est passé en moins de rien. Ça a duré des heures, tout ça. Il m’est arrivé de dire que j’avais perdu ma virginité sur Everywhere de Fleetwood Mac, et il est vrai que cette chanson est passée à un moment donné, mais il serait plus juste d’avancer que j’ai été déflorée sur toute l’histoire de la pop occidentale.

Quand je me suis réveillée, Patrick se tenait dans l’encadrement de la porte. Patrick, le colocataire de Walter. Pour être honnête, je l’ai trouvé plus attirant que ce dernier. Il coiffait ses cheveux en arrière, à plat ; lui aussi venait du Limbourg, mais il s’exprimait avec un accent moins prononcé que Walter. En fait, Patrick m’avait tout l’air d’un connard, ce qui justement me plaisait. Au moins, il était quelque chose. Walter ressemblait plutôt au quidam à côté duquel on se trouve dans le métro et à qui, au moment de quitter la rame, on dit « Pardon » pour qu’il s’écarte. Oui, voilà à quoi ressemblait au fond Walter.

Patrick cherchait sa cravate. Quand je me suis retournée pour m’enquérir de la chose auprès de Walter, j’ai constaté que ce côté-là du lit était déserté. Déjà parti au bureau, pour recruter des gens. Ne me demandez pas en quoi ça consiste. Ce qui est certain, c’est que ça rapporte gros. Walter travaillait pour la marie d’Utrecht, chose que je trouvais plutôt déprimante. Là résidait peut-être ma plus grande angoisse : travailler un jour pour quelqu’un quelque part. Surtout pour une mairie de province.

Patrick, quant à lui, bossait dans une start-up d’Amsterdam. S’étant rendu compte que Walter n’était pas là, il a affiché un durable sourire. M’a demandé si nous avions passé un bon moment. Je lui ai répondu qu’on avait passé un sacré bon moment, ce qui parut le choquer. Il y a des gens qui ne raffolent pas de « sacré » ni de « sacrément ». Peut-être que l’emploi de tels mots, ça fait aussi trop rentre-dedans.

Comme un quart d’heure plus tard, Patrick se tenait toujours dans l’embrasure de la porte, j’ai commencé à stresser. Après tout, j’étais nue comme un vers, ce qui ne lui échappait pas, à mon avis. Parler dans cette tenue à un costume auquel il ne manque que la cravate n’est pas sans conséquence sur l’équilibre des rapports entre êtres humains. Pour me tirer d’affaire, j’ai fini par dire : « Bon, je vais me plonger dans Quote 500. » Le bouquin détaillant les plus grosses fortunes du pays était posé sur la table de nuit, à côté de quelques autres qui vous expliquent comment gagner des mille et des cents en transpirant le moins possible. Suffit de transformer de l’huile de friture usagée en biodiesel, aurais-je envie de dire, mais il semble que ce ne soit pas la seule méthode.

Peu après ma défloration, Patrick et Walter ont déménagé dans le quartier Zeeburg. Ils ont racheté l’habitation du maire nouvellement désigné, M. Van der Laan – lequel allait bien entendu occuper sa résidence de fonction sur le Herengracht. Le premier magistrat de la ville leur laissait un immeuble tout à fait convenable. Lianne, le béguin de Patrick, a aménagé les lieux ; il se trouve qu’elle avait un goût de chiotte. Sa profession – assistante dentaire – transpirait dans les choix qu’elle opérait en matière de mobilier. En fait, dans cette demeure de l’Ertskade, on avait en permanence l’impression qu’on allait se faire arracher une dent.

Si jamais le saccage commis par Lianne ne suffisait pas, on pouvait compter sur Patrick. Lui laissait traîner des bouquins de Kluun partout. Je vous jure : où que l’on posât les yeux, il y avait l’un de ses titres à vomir. « Un type formidable », assurait Patrick dès que l’occasion se présentait. Ça me rendait folle. Malgré tout, il demeurait un interlocuteur plus agréable que Walter – auquel, entre-temps, je ne parlais pratiquement plus –, lui qui ne cessait de m’encourager à lire des ouvrages nous invitant à explorer notre corps. N’en ayant aucune envie, je préférais m’adresser à Patrick et à Lianne pendant le petit-déjeuner ou en des moments

d’oisiveté. Avec ces deux-là, au moins, il y avait un peu d’animation, vous voyez ce que je veux dire… Lianne était très croyante ; pour la faire devenir chèvre, Patrick n’arrêtait pas de dire « nom de Dieu ! ». Il me gratifiait d’un regard espiègle, sur quoi on se mettait tous les deux à rire aux éclats. Un type formidable, ce Patrick.

Le 22 novembre 2011, Walter a annoncé sur Facebook qu’il était célibataire et qu’il cherchait une petite amie. Furax, je lui ai téléphoné. Bien qu’il fût au volant, il a tout de suite répondu. Il avait un kit mains-libres. « Chérie, qu’il a dit, t’as dix-sept ans. » « Aha », j’ai rétorqué. Pendant un petit moment, je n’ai entendu que le bruissement ouaté de l’autoroute. Puis il a murmuré : « Si t’en avais eu vingt-trois, je t’aurais demandée d’emblée en mariage. » Ça aussi, bien sûr, c’était grotesque. Il y a des jours où je me demande comment les choses auraient tourné si on s’était passé la bague au doigt. À l’heure qu’il est, je serais probablement en train de travailler pour quelqu’un quelque part. Et ce ne serait peut-être pas si terrible que ça.

traduction : Daniel Cunin

Entretien avec Sofie Lakmaker (NL)